Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Dessin Technique

Dessin Technique

Transféré par

Keraghel FatihaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Dessin Technique

Dessin Technique

Transféré par

Keraghel FatihaDroits d'auteur :

Formats disponibles

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

IUT Mantes En Yvelines

Dessin

DessinTechnique

Technique

TP

TPn

n01

01: :Initiation

Initiationau

auDessin

DessinTechnique

Technique

Prhistoire

de

la

CAO

Prhistoire de la CAO

1/30

DPEM OCM TP01

1

1.1

Enseignant : Sbastien Charles

NOTIONS GNRALES

Finalit du dessin technique

Le dessin industriel est un langage technique qui permet dexprimer des ides quant aux

formes dun objet technique. Il est le moyen essentiel de communication entre les diffrents

partenaires intervenant dans llaboration du dit projet.

1.2

Les rgles

Etant un langage universel, il est important de prciser sur chaque dessin :

-

les dimensions

les formes

Dans un souci de comprhension, tout ce qui se rattache au dessin technique (largeur des

traits, position des vues,.) est normalis.

1.3

Les types de dessin

Hormis les pures, croquis et schmas, il existe deux types de dessins :

-

Le dessin densemble : il permet la comprhension globale dun mcanisme,

Le dessin de dfinition : il dfinit chaque pice en vue de sa ralisation physique.

1.3.1 Dessin densemble (figures 1a et 1b)

Il comportera une reprsentation plus ou moins prcise des formes non fonctionnelles. On

ajoutera toutes les vues ncessaires la bonne comprhension du mcanisme. Les jeux

fonctionnels seront stipuls. Toutes les pices seront rfrences par un chiffre.

2/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Figure 1a : Exemple de dessin densemble dune perforatrice

Figure 1b : Exemple de dessin densemble dun compresseur dair

3/30

DPEM OCM TP01

1.3.2

Enseignant : Sbastien Charles

Dessin de dfinition (figures 2a et 2b)

Il doit dfinir compltement, et sans ambiguts, les exigences auxquelles doit satisfaire le

produit dans ltat de dfinition prescrit par le cahier des charges. Ce dessin fera foi dans les

relations entre les donneurs dordre et les excutants, notamment pour le contrle ou la

rception.

Outre les spcifications relatives aux caractristiques mcaniques et chimiques des matriaux,

la dfinition du produit fini doit comporter une cotation fonctionnelle prcisant les tats

limites de matire admissibles et ventuellement des prescriptions de correction gomtrique

et dtat de surface.

Remarque : Le dessin de dfinition ne devrait comporter que les cotations fonctionnelles et

pour les surfaces non fonctionnelles il ne devrait tre indiqu que les valeurs maxi et mini.

Figure 2a : Exemple de dessin de dfinition dune fourche

4/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Figure 2b : Exemple de dessin de dfinition dune embase de skate board

2

2.1

CONVENTIONS FONDAMENTALES DU DESSIN INDUSTRIEL

Principe de reprsentations

La reprsentation des solides est base sur la mthode des projections orthogonales utilise en

gomtrie descriptive. Elle se propose de reprsenter des solides de lespace (3 dimensions)

laide de figures planes (2 dimensions).

5/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Rappel : projection orthogonale dun point

On choisit 3 plans :

-

un plan horizontal H

un plan frontal F

un plan de profil P

P

A

a : projection horizontale de A

a : projection frontale de A

a : projection de profil de A

Figure 3 : Projection orthogonale

La position du point A est alors donne par rapport aux 3 plans, laide des 3 points a, a et

a. Les droites Aa, Aa et Aa sont appeles les projetantes du point A.

2.2

Convention

Pour dfinir toutes les formes dune pice, on utilise plusieurs projections orthogonales sur

des plans diffrents. Chaque projection reprsente limage de la pice qui apparat un

observateur fictif plac linfini et en face du plan de projection considr.

Chaque projection est appele : VUE

La pice est toujours situe entre le plan de projection et lobservateur.

2.3

Quelques principes fondamentaux

2.3.1 Premier principe

Chaque vue dune pice est en correspondance avec les autres vues. On utilisera, pour ce

faire, les angles fictifs du cube de projection comme pivots, ainsi que les lignes de rappel pour

la construction.

Aprs achvement du dessin, on supprimera tous les traits de construction.

6/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Lignes de rappels

Droite 45

Figure 4 : Illustration du premier principe

2.3.2 Deuxime principe

Sur un dessin de dfinition, on reprsente les parties vues ainsi que les parties caches.

Pour les parties caches, on se limitera aux plus importantes pour une bonne comprhension

des formes de la pice.

Les lignes vues sont reprsentes en traits forts.

Les lignes caches sont reprsentes en traits pointills fins.

Les axes de rvolution ou de symtrie sont reprsents en traits mixtes fins.

2.4

Disposition des vues

Vue 3D

B

F

D

A

E

7/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Dessin de dfinition

B

Dnomination des faces :

A : vue de face

B : vue de dessus

C : vue de gauche

D : vue de droite

E : vue de dessous

F : vue de derrire

Remarques :

-

Ne jamais inscrire le nom des vues. Celui-ci est dtermin par la position relative de

chaque vue.

En pratique, une pice doit tre dfinie compltement et sans ambigut par un

nombre minimal de vues. On choisit les vues les plus reprsentatives et qui

comportent le moins de parties caches (souvent 3 vues suffisent). Dans lexemple

prcdent : A, B et D permettent de reprsenter compltement la pice.

Ne pas dessiner vue aprs vue, mais faire correspondre chaque trac sur chaque vue

par les traits de construction.

La position des vues de la pice tudie correspond la mthode de projection du

premier didre. Elle est repre par un symbole plac au dessus de lchelle dans le

cartouche.

Voici le symbole :

8/30

DPEM OCM TP01

3

3.1

Enseignant : Sbastien Charles

CARACTRISTIQUES DES DOCUMENTS :

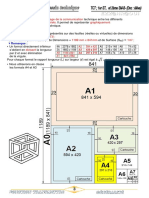

Les formats

Le support dun plan peut tre une feuille de papier ou un calque. Le calque est prconis

dans le cadre de projets de re-conception afin de rcuprer rapidement des gomtries

provenant de plans existants.

Les dimensions des feuilles sur lesquelles sont couchs les plans obissent une

normalisation. La norme internationale ISO 216 dfinit les formats de papier ISO, utiliss

dans la plupart des pays aujourd'hui. Ces formats sont appels formats de pliage car ils

sont obtenus par subdivision en 2 de la plus grande dimension du format prcdent. Le

format dorigine est le format A0 partir duquel tous les autres formats sont obtenus (feuille

de 1m de surface). Ainsi, ces formats demeurent proportionnels et peuvent tre facilement

juxtaposs ou entreposs.

Le rapport entre longueur et largeur doit systmatiquement tre de 2 .

Le tableau de la figure 5 prsente les diffrents formats possibles (les dimensions sont

exprimes en millimtres). Le schma de la figure 3 illustre le principe de pliage des formats.

Srie A

4A0 1682 2378

2A0 1189 1682

A0

841 1189

A1

594 841

A2

420 594

A3

297 420

A4

210 297

A5

148 210

A6

105 148

A7

74 105

A8

52 74

A9

37 52

A10

26 37

A0

A3

A4

A2

A1

Figure 5 : Formats ISO Srie A et principe de pliage

Remarque :

9/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Ces formats peuvent tre employs indiffremment en longueur ou en largeur. Par convention,

on ne met quune seule pice sur un plan sauf dans le cas dassemblages.

3.2

Le cadre et le cartouche

Le cadre permet de dlimiter lespace dessin. De manire gnrale, on le place 10mm du

bord du format utilis.

Le cartouche est un espace rserv en vue de lidentification du dessin (voir figure 6). Un

certain nombre de spcifications doivent figurer telles que :

-

Nom de la pice,

Matire,

Echelle,

Rfrence de la pice,

Date de cration,

Indice de modification,

Nom de lentreprise,

etc

Le cartouche est positionn en bas droite des plans. Sur les formats A4, il occupe toute la

largeur de la page. Les dimensions et tailles des polices du cartouche sont dfinies par la

norme ISO.

Remarque :

Dans lindustrie, il suffit gnralement de complter des cartouches imprims lavance sur

les calques.

MATIRE

SPCIFICATIONS PARTICULIRES

DESSIN PAR :

ECHELLES

1:1

TITRE

LE :

5:1

ETABLISSEMENT

FORMAT

NUMRO DU DOCUMENT

Figure 6 : Contenu du cartouche

10/30

03

02

01

00

DPEM OCM TP01

3.3

Enseignant : Sbastien Charles

La nomenclature

La nomenclature est une liste complte des lments qui constituent un ensemble. Sa

liaison avec le dessin est assure par des repres (chiffres). La figure 7 illustre la position que

doit occuper la nomenclature. La figure 8 donne un exemple de nomenclature.

Dans la nomenclature, les spcifications qui doivent figurer pour chaque pice dun

ensemble sont les suivantes :

-

Repre,

Nombre (quantit de pices dun mme type),

Dsignation (nom ou rfrence de la pice),

Matire,

Observations (informations complmentaires).

Remarques :

-

Lordre des numros des repres est croissant et indique, gnralement, lordre de

montage des pices.

Les repres doivent tre aligns.

Mettre un point lextrmit de la ligne dattache du repre si elle se termine

lintrieur de la pice, une flche si elle se termine sur son contour.

11/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Figure 7 : Exemples de disposition de nomenclatures

Figure 8 : Exemple de dessin densemble avec nomenclature

3.4

Les traits

Pour reprsenter un dispositif mcanique, on utilise un ensemble de traits dont chacun

possde une signification bien prcise.

12/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Un trait se caractrise par sa :

-

Nature (continu, interrompu, mixte),

Largeur (fort, fin).

La largeur e du trait fort est choisie de manire permettre une parfaite lisibilit du

dessin aprs reprographie. On doit toujours avoir e<e/2.

Il faut conserver la mme largeur des traits pour toutes les vues dun mme dessin.

Largeur des traits

Trait

Fort e

Fin e

Dessin lencre

0.7

0.25

Dessin au crayon

0.5

0.18

Mines utiliser

Support

Papier

Calque

Trait fort

2H

Trait fin

4H

5H

Figure 9 : Largeur des traits et mines utiliser

Repre

Dsignation

Applications

Continu fort

Artes et contours vus

Interrompu

fin*

OU

Interrompu

fort*

Artes et contours cachs

Continu fin

Lignes dattache et de cote - Hachures - Axes

courts - Fonds de filets vus - Cercles de pied des

roues dentes - Contours de sections rabattues Artes fictives - Constructions gomtriques

Mixte fin

Axes et traces de plans de symtrie - Trajectoires

Continu fin main

leve* OU aux

instruments avec

zigzag*

Limites de vues ou de coupes partielles

Mixte fin termin

par deux traits forts

Traces de plans de coupe

Mixte fort

Indications de surfaces spcifications

particulires, par exemple traitement de surface Partie restreinte dun lment

Mixte fin deux

tirets

Contours de pices voisines Positions de pices

mobiles Contours primitifs Lignes de centre

de gravit Parties situes en avant dun plan de

coupe Demi-rabattement

Fonds de filets cachs

* : Il ne faut utiliser quun seul type de trait sur un mme dessin

13/30

Exemple dexcution

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Figure 10 : les diffrents types de traits

4

4.1

COUPES ET SECTIONS

Sections

Dfinition : Une section reprsente la partie de la pice situe dans un plan scant

Intrt : Elles permettent dviter les vues surcharges en isolant les formes que lon dsire

prciser

Exemple :

La vue de gauche o les contours des diffrentes sections se trouvent superposs est difficile

lire.

La solution est de reprsenter des sections successives :

14/30

DPEM OCM TP01

4.2

Enseignant : Sbastien Charles

Coupes

Dfinition : Une coupe reprsente la section et la fraction de la pice situe an arrire du

plan scant.

Intrt : Les coupes permettent damliorer la clart et la lecture du dessin en remplaant les

contours cachs des pices creuses (traits interrompus fins) par des contours vus

(traits continus forts).

Diffrences entre coupes et sections :

-

La coupe permet de voir le reste du mcanisme situ en retrait du plan de coupe.

La section permet de voir uniquement dans le plan de coupe le contour de la pice.

Elle sera utilise pour : les formes brutes (contour non rectiligne) et les formes particulires ne

ncessitant pas une coupe.

Exemple : La coupe AA de la pice prcdente aurait t :

Remarques :

-

Les hachures ne coupent jamais des traits forts.

Eviter les hachures parallles une arte principale de la pice.

Ne pas reprsenter les pices pleines en coupe, cela ne fait que surcharger le dessin

sans apporter une meilleure dfinition des lments. Cest le cas, par exemple, des

clavettes, des goupilles, de la boulonnerie.

Dans un ensemble en coupe, faire en sorte que 2 pices juxtaposes naient pas des

hachures parallles.

Une coupe locale sera limite par un trait continu fin trac main leve. Exemple :

15/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

On ne coupe jamais une nervure par un plan parallle sa plus grande face.

4.3

Dsignation des coupes

4.3.1 Le plan de coupe

Coupe simple :

Coupe plans parallles :

A

A

Coupe brise :

A

A

16/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

4.3.2 Reprage du type de coupe

-

AA : pour les coupes simples, parallles et brises.

coupe AA : seule la moiti de la coupe est reprsente (pour des raisons de symtrie

ou quand une moiti est reprsente en coupe et lautre en vue pleine).

Section AA : pour les sections simples, parallles et brises.

Figure 11 : Exemple de demi-coupe

Figure 12 : Exemple de coupe brise

17/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

4.3.3 Types de hachures

Les parties coupes sont hachures.

Figure 13 : Les types de hachures

5

5.1

QUELQUES PRINCIPES DE REPRESENTATION

Les parties caches

Elles napparaissent que dans le dessin de dfinition.

Elles peuvent tre reprsentes dans un dessin densemble si elles favorisent la

comprhension du mcanisme.

Lintersection des pointills doit tre continue.

OUI

NON !

Figure 14 : Exemple dintersection de pointills

18/30

DPEM OCM TP01

5.2

Enseignant : Sbastien Charles

Reprsentations simplifies

5.2.1 Vues interrompues

Pour gagner de la place sur une pice longue sans modification de contours.

La cote doit tre souligne

X

Traits fins

Figure 15 : Exemple de vue interrompue

5.2.2 Elments rptitifs

On peut viter de reprsenter, un certain nombre de fois le mme trac.

6x

Figure 16 : Exemple dlments rptitifs : trou rpt 6 fois

19/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

5.2.3 Pices symtriques

On peut viter de reprsenter la totalit de la pice.

Figure 17 : Exemple de pice symtrique

5.3

Les filetages

5.3.1 Dfinition

Filetage : Partie male dune liaison hlicodale.

Exemple : vis

Taraudage : Partie femelle dune liaison hlicodale.

Exemple : crou

Remarque : En fabrication, on pourra parler de :

Trou filet : ralis par un outil filet

Trou taraud : ralis par un taraud

20/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

5.3.2 Caractristiques des filetages

Diamtre nominal :

Pour la vis : pris au sommet des filets (d)

Pour lcrou : pris au fond des filets (D)

Pour assembler une vis et un crou il faut que d=D

Figure 18 : diamtres nominaux

5.3.3 Reprsentation des pices filetes

nominal

Trait fin reprsentant le fond du filet

21/30

3/4 de cercle

2/3 de cercle

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

5.3.4 Reprsentation des pices taraudes

nominal

120

3/4 de cercle

6

6.1

2/3 de cercle

DESSIN EN PRSPECTIVE

Perspectives Isomtriques

Toutes les dimensions parallles aux axes isomtriques sont multiplies par 0,82.

Les axes isomtriques sont 120 les uns des autres. Les cercles apparaissent en projection

suivant des ellipses.

Figure 19 : Perspectives isomtriques

22/30

DPEM OCM TP01

6.2

Enseignant : Sbastien Charles

Perspective cavalire

La face principale de lobjet, parallle au plan de projection, est projete en vraie grandeur, les

autres faces sont dformes. Langle de fuite est de 45 et les fuyantes sont en demi-grandeur.

Cest la projection qui donne le meilleur effet de perspective.

Figure 20 : Perspective cavalire

23/30

DPEM OCM TP01

VOCABULAIRE

Enseignant : Sbastien Charles

TECHNIQUE DES FORMES DUNE PICE

24/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

25/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

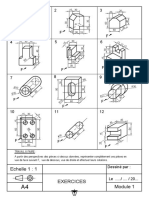

EXERCICES

8.1

Position des vues

Les vues de ce tlviseur on t places dans le dsordre, replacez les correctement.

6

A laide des numros, indiquez dans les cases ci-dessous lemplacement correct des vues du

tlviseur.

26/30

DPEM OCM TP01

8.2

Enseignant : Sbastien Charles

Premiers dessins techniques

Dessinez approximativement les vues de face (gris fonc), dessus (blanc) et de profil (gris

clair) de chacune des pices ci-dessous.

Appuyez vous sur ces contours griss pour dessiner les 5 pices.

Pice 1 :

27/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Pice 2 :

Pice 3 :

28/30

DPEM OCM TP01

Enseignant : Sbastien Charles

Pice 4 :

Pice 5 :

29/30

DPEM OCM TP01

8.3

Enseignant : Sbastien Charles

Dessin avanc

Ralisez sur la page suivante, le dessin technique complet (cot) de cette pice. Veillez

choisir correctement les vues pour que la pice soit compltement dfinie avec le moins de

vues possibles.

Question subsidiaire : ralisez une vue en coupe de la pice ci-dessus en choisissant comme

plan de coupe le plan passant par les axes des deux trous dbouchants situs sur la face

oblique de la pice.

30/30

Vous aimerez peut-être aussi

- Lecture D'un Dessin D'ensembleDocument19 pagesLecture D'un Dessin D'ensembleMIMFS97% (29)

- La Cotation FonctionnelleDocument7 pagesLa Cotation FonctionnelleToinou06100% (8)

- Cours Initiation Dessin Industriel PDFDocument71 pagesCours Initiation Dessin Industriel PDFlekouf4391% (64)

- Exercice Dessin Technique eDocument2 pagesExercice Dessin Technique emanaa_saadeddine77% (13)

- Cours Le Dessin Technique ProfDocument3 pagesCours Le Dessin Technique Profmanaa_saadeddine100% (27)

- Cours Tolerances Geometriques eDocument6 pagesCours Tolerances Geometriques entayoub88% (8)

- TCP 02 Projection OrthogonaleDocument14 pagesTCP 02 Projection OrthogonaleYoussef Youri50% (2)

- Dessin Technique Et Lecture de PlanDocument428 pagesDessin Technique Et Lecture de PlanAdima Said100% (15)

- Conception & Modélisation CAO: Le guide ultime du débutantD'EverandConception & Modélisation CAO: Le guide ultime du débutantÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)

- Achat des premières fournitures beaux-arts et mise en placeD'EverandAchat des premières fournitures beaux-arts et mise en placePas encore d'évaluation

- Algèbre Linéaire Et Géométrie Vectorielle - Plan de CoursDocument11 pagesAlgèbre Linéaire Et Géométrie Vectorielle - Plan de CourschloePas encore d'évaluation

- Cours Initiation Dessin IndustrielDocument71 pagesCours Initiation Dessin Industriellekouf4382% (11)

- Cours de Dessin Technique DCESS M2SI - PARTIE 1Document25 pagesCours de Dessin Technique DCESS M2SI - PARTIE 1Oliver Twiste100% (3)

- Cours de Dessin TechniqueDocument8 pagesCours de Dessin TechniqueBabacarDiago100% (2)

- S113 Dessin Technique CorrigéDocument4 pagesS113 Dessin Technique CorrigéChokri AtefPas encore d'évaluation

- Polycopie Dessin Industriel PDFDocument76 pagesPolycopie Dessin Industriel PDFFodad Noz100% (2)

- Dessin IndustrielDocument60 pagesDessin IndustrielKhalid Saadaoui100% (6)

- Cours Dessin TechniqueDocument118 pagesCours Dessin TechniqueFirass Chafai75% (4)

- Dessin Technique Cours ProfDocument6 pagesDessin Technique Cours ProfMajda El-aouniPas encore d'évaluation

- Cours de Dessin TechniqueDocument146 pagesCours de Dessin TechniqueSidibePas encore d'évaluation

- Dessin Technique ExercicesDocument12 pagesDessin Technique Exerciceszxhmnzao100% (1)

- Généralité Sur Le Dessin Technique PDFDocument13 pagesGénéralité Sur Le Dessin Technique PDFشاكر عبد الصمد100% (3)

- M03 - Dessin Technique REM-MRMMDTDocument40 pagesM03 - Dessin Technique REM-MRMMDTdouda777767% (9)

- Dessin TechniqueDocument58 pagesDessin Techniquemimo100% (1)

- Cours Dessin TechniqueDocument4 pagesCours Dessin Techniquemarouane42100% (6)

- Coupes Leç&exosDocument24 pagesCoupes Leç&exos3ab9our100% (13)

- Chapitre 1 Généralités Sur Le Dessin TechniqueDocument15 pagesChapitre 1 Généralités Sur Le Dessin TechniqueSohaib SFAIRIPas encore d'évaluation

- Coupes Et Sections 2Document4 pagesCoupes Et Sections 23ab9our92% (12)

- Unité Transmettre 1 STE - Partie 1Document68 pagesUnité Transmettre 1 STE - Partie 1Boulette Moulay Hfid67% (3)

- Exercice Projection Orthogonale Dessin Technique PDFDocument2 pagesExercice Projection Orthogonale Dessin Technique PDFKrystal100% (4)

- Cours Gen - Dessin Technique - Doc Prof PDFDocument11 pagesCours Gen - Dessin Technique - Doc Prof PDF지미라kim mira100% (1)

- Cotation FonctionnelleDocument19 pagesCotation FonctionnelleChayma Gueddari67% (3)

- COURS Dessin Technique PRDocument3 pagesCOURS Dessin Technique PRBaklouti IssaPas encore d'évaluation

- Serie Exercices Dessin Layout3Document1 pageSerie Exercices Dessin Layout3SegaAlainCoulibaly0% (1)

- 01-Généralité (1-12) PDFDocument10 pages01-Généralité (1-12) PDFHanane Tounsi100% (1)

- Exo Dessin IndustrielDocument2 pagesExo Dessin IndustrielArthur Franck Patrick BledouPas encore d'évaluation

- Cours DAO Partie1 Dessin IndustrielDocument34 pagesCours DAO Partie1 Dessin IndustrielMohammed Dahbi100% (1)

- Cotation FonctionnelleDocument26 pagesCotation Fonctionnelleesloch100% (4)

- Cours Dessin TechniqueDocument6 pagesCours Dessin TechniqueBabacarDiago0% (1)

- Coupes Leç&exos 2Document33 pagesCoupes Leç&exos 23ab9our100% (8)

- Dessin Technique: 1-CoupesDocument25 pagesDessin Technique: 1-Coupesmohamed1101Pas encore d'évaluation

- Guide Du Dessinateur Industriel - Chevalier +OCR +sommaire PDFDocument338 pagesGuide Du Dessinateur Industriel - Chevalier +OCR +sommaire PDFLucalt Asensio100% (12)

- 2-Croquis Et Dessins Techniques-2012Document28 pages2-Croquis Et Dessins Techniques-2012Nedra DadouPas encore d'évaluation

- Chap Iii Tolérances GéométriquesDocument9 pagesChap Iii Tolérances GéométriquesETAPA ETAPA MAXIME100% (1)

- 2-Dessin Initiation - DiaposDocument189 pages2-Dessin Initiation - Diaposfouad abdelhamidPas encore d'évaluation

- FreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesD'EverandFreeCAD | étape par étape: Apprenez à créer des objets 3D, des assemblages et des dessins techniquesPas encore d'évaluation

- Dépannage de l'impression 3D: Le manuel complet pour un dépannage rapide et facile de l'impression FDM 3DD'EverandDépannage de l'impression 3D: Le manuel complet pour un dépannage rapide et facile de l'impression FDM 3DPas encore d'évaluation

- Mathématiques et Mathématiciens Pensées et CuriositésD'EverandMathématiques et Mathématiciens Pensées et CuriositésÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (5)

- Technologie de l’acier: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie de l’acier: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Technologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Fusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.D'EverandFusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.Pas encore d'évaluation

- Dessin TechniqueDocument29 pagesDessin Techniquemahdi ghebouliPas encore d'évaluation

- Figure 2a: Exemple de Dessin de Définition D'une Fourche: 2.1 Principe de ReprésentationsDocument26 pagesFigure 2a: Exemple de Dessin de Définition D'une Fourche: 2.1 Principe de Représentationsmahdi ghebouliPas encore d'évaluation

- Dpem - Ocm - Tp01 Enseignant: Sébastien CharlesDocument26 pagesDpem - Ocm - Tp01 Enseignant: Sébastien Charlesmahdi ghebouliPas encore d'évaluation

- 07Document24 pages07mahdi ghebouliPas encore d'évaluation

- Cours DessinDocument71 pagesCours DessinSîdïMôhâmèdBënPas encore d'évaluation

- SOLIDWORKS 1-3D DESIGN PRO ACADEMY-modifDocument43 pagesSOLIDWORKS 1-3D DESIGN PRO ACADEMY-modifParkus NapsterPas encore d'évaluation

- Cours 1Document7 pagesCours 1Youcef SI0% (1)

- Cours 1Document7 pagesCours 1Djm AlgPas encore d'évaluation

- Cours Dessin Technique Allal BedlaouiDocument52 pagesCours Dessin Technique Allal BedlaouiMehdi KabbiPas encore d'évaluation

- 2nde S Fascicule DéfinitifDocument44 pages2nde S Fascicule DéfinitifAmadou DIOPPas encore d'évaluation

- Cours - Matrices Et Systemes Lineaires PDFDocument16 pagesCours - Matrices Et Systemes Lineaires PDF6666666666666-545255Pas encore d'évaluation

- DS07 - Concours Blanc - Épreuve BDocument9 pagesDS07 - Concours Blanc - Épreuve BMarc ZhengPas encore d'évaluation

- 2013 Amerique Du Sud Exo2Document3 pages2013 Amerique Du Sud Exo2Tko ToolPas encore d'évaluation

- Cours de Geometrie Descriptive 1ère A LMDDocument135 pagesCours de Geometrie Descriptive 1ère A LMDagboyibo jeremiePas encore d'évaluation

- Cours Math - Chap 8 Géométrie Droites Et Plans Dans L'espace - 2ème Sciences (2009-2010) MR Abdelbasset LaataouiDocument4 pagesCours Math - Chap 8 Géométrie Droites Et Plans Dans L'espace - 2ème Sciences (2009-2010) MR Abdelbasset LaataouiSami Ketata100% (1)

- Corrige Bac S Math Metropole 1 2020Document11 pagesCorrige Bac S Math Metropole 1 2020Ichaou Illya haladou danjaPas encore d'évaluation

- Semiosis y Pensamiento Humano - DuvalDocument49 pagesSemiosis y Pensamiento Humano - DuvalAdalid Oyaneder VergaraPas encore d'évaluation

- Polynesie 2 2021 Spe DV FHDocument6 pagesPolynesie 2 2021 Spe DV FHCelestin hPas encore d'évaluation

- Seminaire BeamerDocument58 pagesSeminaire BeamerKurapika KurutaPas encore d'évaluation

- Chap 2Document22 pagesChap 2abouloifaPas encore d'évaluation

- La Mise en Position 1ere Partie de La Norme - PROFDocument6 pagesLa Mise en Position 1ere Partie de La Norme - PROFAbdelmoghit IdhsainePas encore d'évaluation

- Chap 3Document38 pagesChap 3jhjjjjPas encore d'évaluation

- MNT Et CubaturesDocument42 pagesMNT Et CubaturesHabibMoussaMohamed100% (1)

- Spe Mathematiques 2022 Amerique Nord 2 Sujet OfficielDocument8 pagesSpe Mathematiques 2022 Amerique Nord 2 Sujet OfficielLilaliloche SPas encore d'évaluation

- Fonction Exp - IntégraleDocument2 pagesFonction Exp - IntégraleWann fortuné NgakoutouPas encore d'évaluation

- Repartitions SecondaireDocument20 pagesRepartitions SecondaireAliBenMassoudPas encore d'évaluation

- 19 Vecteurs 3 MDocument7 pages19 Vecteurs 3 MLandoPas encore d'évaluation

- AtsdDocument14 pagesAtsdMohamed ImahliPas encore d'évaluation

- Cours Espace 1Document4 pagesCours Espace 1Feker BelguithPas encore d'évaluation

- Baccalaureat S 2009 FH 2Document67 pagesBaccalaureat S 2009 FH 2COURS RDM 2017Pas encore d'évaluation

- 19 Droites MDocument9 pages19 Droites Mmagneto camaroPas encore d'évaluation

- SujetsDocument8 pagesSujetsMed MouzounPas encore d'évaluation

- Vecteur ColinéaireDocument4 pagesVecteur ColinéaireRavo ArijaonaPas encore d'évaluation

- MicrocontroleurDocument39 pagesMicrocontroleurAhmedPas encore d'évaluation

- Exercices Corrigés - Géométrie de L'espaceDocument1 pageExercices Corrigés - Géométrie de L'espaceKacou FatimPas encore d'évaluation

- L Schwartz Cours D Analyse1Document974 pagesL Schwartz Cours D Analyse1Francesco Dell'isola100% (1)

- Devoir de Contrôle N°3 - Maths - 3ème SC Exp (2009-2010) MR MEDDEB TarakDocument3 pagesDevoir de Contrôle N°3 - Maths - 3ème SC Exp (2009-2010) MR MEDDEB Tarakadel_hamaPas encore d'évaluation

- ProduitbscalaireDocument4 pagesProduitbscalaireSamba SallPas encore d'évaluation