Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

503 Mots de Exploitation de La Route

Transféré par

Youssef EttaajCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

503 Mots de Exploitation de La Route

Transféré par

Youssef EttaajDroits d'auteur :

Formats disponibles

t t ,

F A

g foss ire

Service d'tudes Techniques

des Routes et Autoroutes

http://topographi.blogspot.com/

503 Glossaire de l'exploit at ion de la rout e

http://topographi.blogspot.com/

503

mots

de t'eptoitation

de Ca route

Glossaire

Dcembre 1996

Document ralis et diffus par le

Service d'tudes Techniques des Routes et A utoroutes

Cent re de la Scurit et des Techniques Rout ires

E TRA d

46, avenue Arist ide Briand - BP 100 - 92223 Bagneux Cedex - France

7eelphone : 01 46 11 3/ 3/ Tlcopie : 01 46 11 3/ 69

http://topographi.blogspot.com/

Prsentation

Objectif

Le Schma Direct eur de l'Exploit at ion de la Rout e (SDER) const it ue un cadre de

rfrence dfinissant les object ifs at t eindre dans le domaine de l'exploit at ion, les

organisat ions met t re en place et les moyens correspondant s

. Il int roduit de nouveaux

concept s et de nouveaux mt iers dans le but d'amliorer la qualit du service offert

aux usagers de la rout e.

Dans ce cont ext e, ce glossaire vise prciser et st abiliser un vocabulaire la fois

gnralist e et spcifique au domaine de l'exploit at ion de la rout e, de t elle sort e que les

part enaires concerns ut ilisent les mmes mot s dans le mme sens.

Il ne prjuge pas des dfinit ions juridiques suscept ibles d't re int roduit es dans des

t ext es lgislat ifs ou rglement aires en voie d'laborat ion . Il ne cherche pas non plus

dvelopper des sous-domaines t rs spcialiss et t rait s par ailleurs dans des t ext es

normat ifs ou des dossiers t echniques spcifiques.

Structure et mode d' emploi

Ce document comprend quat re part ies

- La liste des mots ou expressions rfrencs par un numro d'ordre et faisant

l'objet d'une dfinit ion.

- Les dfinitions gnralement complt es par des comment aires ou des

exemples figurant en it alique . Les mot s ou expressions apparaissant en

caract res gras sont eux-mmes dfinis dans le glossaire . Les numros, placs

aprs le symbole font rfrence des document s list s dans la

bibliographie.

- La liste des sigles et acronymes les plus couramment rencont rs dans le

domaine de l'exploit at ion pouvant faire l'objet d'une dfinit ion ou se t rouver

dans une dfinit ion.

- La bibliographie comport ant une srie de document s d'o ont t emprunt s

cert aines dfinit ions et comment aires et auxquels le lect eur pourra se report er

pour de plus amples informat ions .

http://topographi.blogspot.com/

503

L Act eurs

2. Act ion correct ive

3.

Act ion prvent ive

4. Act ion programme

5. Act ivat ion

6. Adapt at ivit

7. Affect at ion de t rafic

8. Affect at ion de voies

9. Affichage (sur panneau messages variables)

10. Affichage mat riciel (Panneau messages

variables

)

I I . AFNOR (Associat ion Franaise de

NORmalisat ion)

12. Agent d'ast reint e

13. Agglomrat ion

14. Aide au dplacement

15.

Aire annexe

16. Aire de chanage

17. Aire pit onne

18.

Aire de repos

19. Aire de service

20. Aire de st ockage

21.

ALERT (Advice and problem Locat ion for

European Road Traffic)

22. Alert e

23. Alert e (Message d'

)

24. Alt ernat

25. Analogique (Signal

)

26.

Analyse de signat ure

27. Annonce (Message d'

28. Ant isat urat ion

29. Armoire de commande

30. Arrt (d'un vhicule)

31.

ASQUER (ASsociat ion pour la QUalifi-

cat ion des quipement s de la Rout e)

32. Ast reint e

33. ATT (Advanced Transport Telemat ics)

34. Audiot ex

35. Aut orout e

36. Axe st ruct urant

37. Badge (ou TA(i)

38. Balisage

39.

Balise

40. Balise (radiolect rique)

http://topographi.blogspot.com/

La liste

8

41. Balise Tralicolor

42. Bande d'arrt d'urgence (BAU)

43. Bande cyclable

44. Bande drase

45.

Banque de donnes

46. Barrire de dgel

47. Basculement (de circulat ion)

48. Base de donnes

49. Base de t emps

50. Bibliot hque de messages

51. Billet t ique

52. Bis

53. Biseau de rabat t ement

54. Bison Fut

55.

BNEVT

56. BNSR

57. Bore

58. Borne d'informat ion

59. Bouchon

60. Boucle lect romagnt ique

61.

BRa

62. Bret elle

63. Cble cuivre

64. Cble fibres opt iques

65. Cahier de consignes (ou de recommandat ions)

66. Camra

67.

Capacit (d'coulement )

68. Capacit prat ique (ou oprat ionnelle)

69. Capacit de st ockage

70. Capt eur

71. Capt eur de donnes de t rafic

72. Capt eur de donnes mt o-rout ires

73. Capt eur lect romagnt ique

74. Capt eur hyperfrquence

75.

Capt eur infrarouge

76. Capt eur pizo-cramique

77. Capt eur piczo-polymre

78.

Capt eur ult rason

79. Capt eur vido

80. Carminat

81. Carrefour

82. Carrefour chausse annulaire

83. Carrefour ( sens) girat oire

84. Carrefour plan

85. Cart ographie numrique

86.

Cat gorie de rout e (ou de voie)

87.

Cat gorie de vhicules

88. CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)

89. Cellule Dpart ement ale d'Exploit at ion et de

Scurit (ODES)

90. CEN-CENELEC (Comit Europen de

Normalisat ion Comit Europen de

Normalisat ion en ELECt rot echnique)

91. Cent re d'ent ret ien et d'int ervent ion (CEI)

92. Cent res d'informat ion rout ire (C'IR)

93. Cent re d'ingnierie et de gest ion du t rafic

(CIGT)

94. Cent re nat ional d'informat ion rout ire (CLAIR)

95. Cent re oprat ionnel de la Gendarmerie (COG)

96. Cent re rgional d'informat ion et de coordi-

nat ion rout ires (CRICR)

97. Chant ier courant

98. Chant ier fixe

99. Chant ier mobile

100. Chausse

IOI

. Cible (d'une camra)

102.

Circulat ion alt erne

103. Cisaillement

104. Classement (d'une voie)

105. Classificat ion de vhicules

106. Coefficient d'quivalence

107. Compat ibilit (de mat riels)

108. Compat ibilit lect romagnt ique

109. Composit ion du t rafic

III) . Compt age (de vhicules)

I 1 I . Compt eur

112. Concent rat ion

113.

Condit ions de circulat ion

114. Congest ion

115. Cont rle d'accs (ou rgulat ion d'accs)

116. Cont rleur de carrefour

117. Cont rleur d'un Cent re d'ent ret ien et

d'int ervent ion

118. C'omergent

119. Conroi (Circulat ion en

)

120. Convoi except ionnel

121.

Coordinat ion de carrefours

122. Coordinat ion des chant iers

123. Corridor aut orout ier

124 Coupure

125. Cosoit urage

126.

Crdibilit (de la signalisat ion, de l'infor-

mat ion )

127. Crneau d ' insert ion

128. Crneau de dpassement

129. Crist aux liquides (lment s d'affichage

)

http://topographi.blogspot.com/

La liste

130. Crit re

131. Cycle

132. Dbit

133. Dbit horaire

134. Dbit moyen journalier

135. Dbit de sat urat ion

136.

Dcalage ent re carrefours

137.

Dcor (d'un panneau de signalisat ion)

138.

Dlai d'alert e

139. Dlai d'int ervent ion

140. Dlest age

141. Dlinat eur

142. Demande de t rafic

143. Densit (de t rafic)

144. Dpannage

145. Dsact ivat ion

146. Dt ect eur

147. Dt ect ion Aut omat ique de Bouchons (DAB)

148.

Dt ect ion Aut omat ique d'Incident s (DAI)

149. Dviat ion

150. Diagramme des feux

15 I . Diagramme fondament al

152. Diffuseur

153.

Diode lect roluminescent e (DEL)

154. Disposit if d'alert e de proximit

155. Disposit if de ret enue

156. Dist ance int ervhiculaire

157. Divergent

158. Domaine public rout ier

159. Donne

160. Dossier d'Organisat ion de la Viabilit

Hivernale (DOVH)

161.

Dossier de Voirie d'Agglomrat ion (DVA)

162.

DRIVE (Dedicat ed Road Infrast ruct ure

for Vehicle safet y in Europe)

163. changeur

164. Effet de paroi

165. Encombrement

166.

Encombrement dynamique

167. Ent recroisement (Sect ion d'

168. Ent re d'aut orout e

169.

Ent ret ien des quipement s

170. Ent ret ien rout ier

171. quipe d'int ervent ion

172.

quipement de la rout e

173. quipement dynamique

174.

quipement st at ique (ou inert e)

175.

Ergonomie

176. t alement dans l'espace

177. t alement dans le t emps

178. t at de la rout e

179. t at du t rafic (ou de la circulat ion)

180.

ETSI (European Telecommunicat ions

St andards Inst it ut e)

181.

t ude de t rafic (ou de circulat ion)

182.

vnement

183. Exploit abilit

184. Exploit ant

185. Exploit at ion de la rout e

186. Ferrout age

187. Feu d'affect at ion de voie (FAV)

188. Feu de circulat ion

189. Feu spcial

190.

Feux de balisage et d'alert e

191. Fibre opt ique

192. Fiche rflexe

193. File d'at t ent e

194. Flche (Feu en forme de

195. Flche direct ionnelle au sol

196.

Flche Lumineuse de Rabat t ement (FLR)

197. Flche de rabat t ement

198. Fluide (Circulat ion

)

199. Fluidit

200.

Flux (ou courant ) Origine-Dest inat ion (O. D)

201. Fuseau

202. GERICO (GEst ion du Recueil Informat is

de Compt age)

203.

Gest ion par cant on

204. Gest ion des chant iers

205. Gest ion du t rafic (ou de la circulat ion)

206.

Gest ionnaire de la voirie

207. GIVRE (Gest ion des Informat ions Vidot ex

pour une Rout e Efficace )

208.

GLAT (Grande Liaison d'Amnagement

du Territ oire )

209. Goulot

210.

GPS (Global Posit ioning Syst em )

211. GSM (Global Syst em for Mobile

Communicat ions)

212.

Guidage embarqu (Syst me de

213. Heure kilomt re de bouchon (h

.km)

214.

Heure de point e (IIP)

215. fleures de service

216. Idogramme

217. Incident

218. Indicat eur

9

http://topographi.blogspot.com/

La liste

10

219.

Informat ion d'alert e de proximit

220.

Informat ion dynamique

331 . Informat ion embarque

2 2

. Informat ion eV enement iet le (ou t emps

rel )

223.

Informat ion prs isionnelle

224.

Informat ion rout ire

225. Ingnierie (du t rafic rout ier)

226.

Int ensit kilomt rique (d'un rseau)

27. Int erface

225 . Int eroperabilit c

229. Int ersect ion

230.

Int ersalle-sehicule

331

. Int ervent ion programme

232.

Int ervent ion d'urgence

233.

Imesion de couleur iou inversion vido )

234. It inraire

235. It inraire alt ernat if (ou secondaire)

236. It inraire Bis

237. It inraire de dlest age

238. It inraire de deviat ion

239. It inraire europen

240. It inraire normal

1

341 . It inraire principal

242.

It inraire de subst it ut ion fou S )

243.

It inraire secondaire

244. It inraires variables

245. Jalonnement

246.

Jalonneur

247.

.lonct eur

248. LACRA (Liaison Assurant kt Cont inuit

du Rseau Aut orout ier )

249. Lampe (ou feu) A clat s

350 . Langage de commande

_51 . Liaison

253

. Liaison spcialiser

253 . Liaison vert e

354. Lieu de cont raint e

355. Lit d '

arrt

256. Localisat ion (Syst e e de

)

257. Macrorgulat ion

258.

Main courant e

259. AIaint enabilit

360 . Maint enance Ides quipement s)

261. Maint enance t raficielle

262. Maint ien de la viabilit

263.

Marquage

264.

Marques sur chausses (ou marquage au sol)

265. Mat rice origine-dest inat ion

366. Mat riciel (PMV A afficha g

e

)

267. MLSC'IR (ML-Ssagerie des Cent res

d'lnrrmat ion Rout ire)

368 . Message affich sur PMV

269. Mesure d'exploit at ion

270. MI (Module d'Int ercommunicat ion)

271. Mie rorcgulat ion

372. Mirai-girat oire

273.

Minit el 3615 ROUTE.

274.

Mode dgrade

275.

Modulat ion de page fou modulat ion

t ariEnre)

276. Navigat ion

277. Niveau d'exploit at ion

378 . Niveau de service

279. Niveau de t rafic

380 . Noeud aut orout ier

281 . Norme

382.

Numrique (Si gnal

)

383.

Numeris

384. Offre

385. Onde vert e

386. Oprat eur

387. Oprat ion d'exploit at ion

28S

. PALOMAR (PAris - LyOn - MARseille)

389. Panneau A messages variables t PMVI

390. Panneau-relais

291. Panonceau

292. Parc relais

293. Part enaires

294. Passage (d'un vhicule)

295. Pat rouille

296. Pat rouilleur

297. PCRD (Programme Cadre de Recherche et

Dveloppement )

298.

Page

299. Page aut omat ique

300. Page dynamique

301.

Page sans arrct

302. Page urbain

303. Priode hiv ernale

3(14

. Permanence

3(15 . Pert urbat ion (rout iere)

306.

Phase de circulat ion (ou de t rafic)

307.

PIAF (Pilot e Informat ique d'Armoire A

Feux)

3))8 . Pict ogramme

http://topographi.blogspot.com/

La liste

309. Pist e cyclable

310. Plan de circulat ion

311.

Plan de Dplacement Urbain (PDU)

312.

Plan d'Exploit at ion de la Viabilit Hivernale

(PEVH)

313. Plan (de coordinat ion) de feux

314. Plan de Gest ion du Trafic (PGT)

315. Plan d'Int ervent ion et de Scurit (PIS)

316. Plan d'int ervent ion en viabilit hivernale

(PIVH)

317.

Plans ORSEC (ORganisat ion des SECours)

318.

Plan Part iculier d'Int ervent ion (PPI)

319.

Plan de Secours Spcialis (PSS)

320.

Plan d'urgence

321.

Plot rt ro-rflchissant

322. Poids lourd (PL)

323. Point d'accueil et d'informat ion Bison Fut

324. Point d'appui

325. Point d'arrt

326.

Point chaud

327. Point de choix

328. Point d'change

329. Point Kilomt rique (PK)

330. Point de mesure

331.

Point noir

332. Point part iculier

333. Point s RDS (Syst me des

334. Point de repre (PR)

335.

Point singulier

336. Ple

337. Ple vert

338. Post e d'appel d'urgence (PAU)

339. Post e cent ral (ou de commande) (PC)

340.

Post e de cent ralisat ion des appels du RAU

(PCA)

341. Post e oprat eur

342. Poussage

343. Pr-alert e (Message de

344. Prsence (d'un vhicule)

345.

Prvision de t rafic

346. Prisme (Panneau message variable

347. Procdure

348.

Programmat ion des chant iers

349. Prot ocole de t ransmission (ou de commu-

nicat ion)

350.

Pupit reur

351. Radar

352.

Radio aut orout ire

353. Ralent issement

354. Ralent isseur

355.

RDS (Radio Dat a Syst em)

356.

RDS-TMC (Radio Dat a Syst em - Traffic

Message Channel)

357. Recueil de donnes

358. Rduct ion de capacit

359. Refuge

360. Rgulat ion d'accs

361. Rgulat ion du t rafic

362.

Rgulat ion (du t rafic) par feux de circulat ion

363. Rgulat ion des vit esses (Syst me de

)

364.

Relais d'informat ion service (RIS)

365.

Rpondeur (Informat ion rout ire par

366.

Rponse t lphonique personnalise

(Informat ion rout ire par

)

367. Rseau d'Appel d'Urgence (RAU)

368. Rseau associ

369. Rseau int ernat ional europen

370.

Rseau rout ier

371. Rseau st ruct urant

372. Rseau t lphonique commut (RTC)

373. Rseau de t ransmission

374. Rseau vert

375.

Rserve de capacit

376.

Responsable de la gest ion des rout es (RGR)

377. Rest rict ion de capacit

378. Ret ard

379.

RNIS (Rseau Numrique Int grat ion de

Services)

380. Rocade

381. Rout e grande circulat ion

382.

Rout e la cart e (Oprat ion

383. Rout es dpart ement ales (RD)

384.

Rout es Express

385. Rout es Nat ionales (RN)

386.

Rout e n voies

387. Rout e principale

388. Rout e en sect ion courant e

389. SAGA(' (Syst me Aut omat is de la

Gendarmerie pour l'Aide la Circulat ion)

390. Salle de crise

391. Salle d'exploit at ion

392. Salle oprat ionnelle

393. Sat ellit e (Localisat ion par

394.

Sat urat ion

395. Scnario

396.

Schma Direct eur Nat ional d'Exploit at ion

de la Rout e (SDER)

11

http://topographi.blogspot.com/

La liste

12

397 . Schema Directeur National dc Signalisation

ISDNS)

395 . Schema Directeur Routier National (SI)RN)

399.

Schema de maitrisc d'ouvrage (SMO)

400.

SDER

401. Section courante

402. SEMER (Schema d'1- .nsemblc pour une

NI Etcorologle Routire)

403. Sens de circulation

404. Sensibilit (d'un dtecteur)

405. Serveur

406. Ser veur audiotex d

' information routiers

INFO ROI'T1'.

407.

Seiscur v idcotey d'information routire

3615ROI.II .

405 . Service 1 hverual

409 . Scull d'activation dsactivation

41(1 . Signal

41 I . Signal d'alicctation de voie (SA \ )

412 . Signal d'anticipation

413 . Signal d'arrct

414 . Signal dc contrOlc d'accs

4I 5 . Signal lumineux de circulation

416. Signal lumineux d'intersection

417. Signal tricolore

415 . Signal tricolore d'alternat

419 Signalisation ( Dispositif de

)

420 . Signalisation de direction

421 . Signalisation horizontale

422. Signalisation lumineuse d' intersection

423. Signalisation permanente

424 Signalisation temporaire

425. Signalisation variable

426. Signalisation verticale

427.

Silhouette (d'un elucule)

428. SIREDO (Systme Informatise dc Rl'cucil

de DOnnecs)

429. Site d '

entrer

430. Site de mesure

43 I

. Situation de crise tou exceptionnelle)

432. Sortie d'autoroute

433. Station de recueil de donnes

434. Stationnement

435. Stratgie d'exploitation

436. Statut d ' une \oie

437.

Support de transmission

435 . Surseillance arienne

439 . Suneillanee du rseau

440. Synoptique

441. Systemc d'Aide 5 la Decision pour le

Sers ice I lisenlal (SUAI)-SI I)

442. Systme de n

;nigalion

443.

Systme permanent de recueil et de suivi

444 .'1 aux d'occupation

445.

T1 .1)!

446. Tele-alarme

447. Tl-chargement

445 . Teleeommmande

449

. I cle-contrle

450 . Tlmatique

451 . Telepcage

452 . Telesun eillancc

153

. Tcletexte

454. Temps diffre

455. Temps interehiculaire

456. Temps de parcours

457. Temps reel

455 . Terre-plein central (

. I'I (')

459

.

TIGRE (Traitement de l'Information

Gographique et Routire vnementielle)

460 . I ournec

461 . Tralic captif

462 . Tralic deplaeable

463.

Tralic d'change

464. Trafic Induit

465.

Trafic local

466. Trafic moyen journalier annuel (TM.IA)

467. Trafic de transit

465 . Ira t icolor

469 . Transmission

4711 . Transpac

471 Transport exceptionnel

472.

Tuyau pneumatique

473. Type (ou nature) de trafic

474.

Tvpc de route (ou de unie)

475.

Usager appelant

476. U\ P t I'nite de \'ehicule Particulier)

477.

l'V'P!) (Unit de Achicule Particulier Direct)

475 . A'(hicule

flottant tt )Technique du

)

479 . Aehiculc loger A L)

4511 . A'ci11c I Equipement en tat de

451 . Veille qualitiee

4S2 . A'iahilite (Maintien de la

I

453 . \'iahilite 11is ernale

454 . V'ideotex

455 . Vitesse moyenne

http://topographi.blogspot.com/

La Ciste

486.

Vit esse moyenne harmonique

487.

Vit esse prat ique (ou V 85)

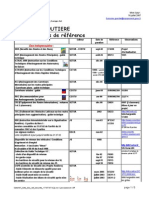

488. Vit esse de rfrence (ou Vr)

489. Vit esse rglement aire

490. Voie

491. Voie d'acclrat ion (ou d'insert ion)

492. Voie de circulat ion

493. Voies communales

494.

Voie de dclrat ion

495. Voie de dt resse

496. Voie lent e (d'une rout e)

497. Voie rapide (d'une rout e)

498. Voies Rapides Urbaines (VRU)

499. Voirie

500. Volume de circulat ion

501. Volume d'encombrement

502.

ZELT (Zone Expriment ale et Laborat oire

de Trafic)

503. Zone de dt ect ion

http://topographi.blogspot.com/

503

1 . :lcteurs

Dans le cadre du

Schma Direct eur

d'Exploit at ion de la Rout e, ensemble des

int ervenant s part icipant de manire

occasionnelle ou permanent e, selon leurs

spcificit s, la mise en oeuvre de mesures

d'exploit at ion sur une zone dt ermine.

On distingue :

- les acteurs permanents forces de l'ordre,

villes ou communauts urbaines, dpartements,

rgions, socits d 'autoroutes, CR/CR, services

de l 'quipement . .

- les acteurs occasionnels

... ven

. /ces

d'urgences

et de secous, services d'Intervention. . .

2 . Action corrective

Act ion mise en oeuvre pour rsoudre ou

supprimer les consquences d'une

pert urbat ion

du t rafic.

Exemples :

- dgager une chausse de troncs (l'arbres

apres un violent orage,

- mettre en place une

dviation . suite ci une

coupure de voie,

-

di%fiu . ser des ht/nrmations dynamiques vers les

usagers.

1,2

3. Action prventive

Act ion mise en oeuvre pour limit er ou ret arder

les consquences d'une

pert urbat ion prvisible

du t rafic avant que celle-ci n'apparaisse ou ne

devienne gnant e pour l'usager.

Exemples :

- salage en prvision de verglas ou de chute de

neige,

-

information des usagers avant les grandes

migrations,

- mise en rouvre d ' un systme de rgulation

pour fluidifier le trafic.

1, 2

4. 'clion progra n tee

Act ion

d'exploit at ion conue l'avance et

dclenche en fonct ion d'un calendrier (t ude

pralable, harmonisat ion, cont rle) ou d'un seuil

http://topographi.blogspot.com/

16

de t rafic.

Lscntple. s :

- chantiers' sous circulation : choix des

priodcs

ct cls techniques.

- conroi. s cl muni

le

. stuNonx choix

c /c

. s itin-

ruirr. c et ds- horaires. .

- ouverture d 'un itinraire Bis .

- ; 1, 2

5 . . n ctikaliun

Aise en ouvre d'une act ion ou d'une mesure

d' exploit at ion.

Exemples : activation d'une proceilure. trime

mesure. d'un plan

. (l'un dispositif. . . .

(L

(Iiipl : :~

Act ion de microrgulation qui consist e a L'ire

varier la dure d ' une ou plusieurs phases de

circulation ou d' une ou plusieurs lignes de

diagramme ent re un minimum non nul et un

maximum prdfinis, en fonct ion de la

demande de trafic.

La mthode la plus coutantntctu entp/urcc est

celle ch' l 'intervalle-vhicule.

Lorsque coltines phases ne sont pas

a(haptutires

(101'

. 1 yuc cl 'aolre's le 5nnl . un parle'

ch' 5emi-aduptutivite ou d '

uclaptaliritr partielle.

Ufcctalion de Ir

.,

Rpart it ion de chaque flux de t rafic O.D

(origine-dest inat ion) sur les it inraires

concurrent s qu' il est suscept ible d'emprunt er.

S. Affectation

de

suies

1) At t ribut ion permanent e dune

voie de

circulat ion un mou veinent direct ionnel

spcifique (t ourne-a-droit e. t ourne-a-gauche,

direct ) ou a deux mouvement s (par exemple,

voie mixt e direct e et t ourne-a-droit e), par

Ilcches direct ionnelles marques au sol,

not amment proximit des int ersect ions.

2)

At t ribut ion ou int erdict ion occasionnelle

d ' une voie de circulat ion un sens de

circulat ion, au moyen de signaux lumineux

d

'

affectation de noies.

9

9 . Affichage (sur panneau a messages

variables

Visualisat ion d'un ou de plusieurs

dcors sur un

panneau messages variables

dans le but de

dlivrer un message aux usagers.

L'affichage peut t re fixe, clignot ant ou alt ern.

3 2 5 `

JI) . Affichage mat r iciel (Panneau a

nr

variable,

Panneau messages variables const it u d'une

surface couret t e de point s act isables sparment

(lampes, embout s de fibres opt iques . diodes,

past illes, et c.) dont la commande permet de

reprsent er t out e forme (pictogramme, let t re,

chiffre

. . .).

Ces messages peuvent cire pre-programms

ou progranunuhles. ils

. envi gnralement

composs par /'exploitant a l'aide d'un logiciel.

i 3. 25

1 1 . ,U' \OR (. .1 ssociation Franaise tie

OKntrrlisalion/

Associat ion cre en 1926 et comprenant 31

bureaux de normalisat ion (RN) dont le Bureau

de normalisat ion exploit at ion de la voirie et des

t ransport s (BNE\ T) et le Bureau de

normalisat ion sols et rout es

(BNSR).

96

12 . .Ngcnt d'astreinte

Agent dont la disponibilit est assure en dehors

des heures de service.

Voir astreinte.

cr,

Terme dsignant un espace sur lequel sont

groups des immeubles bt is rapprochs et dont

l ' ent re et la sort ie sont signales par des

panneaux placs cet effet le long de la rout e

qui le t raverse ou qui le horde.

.ii 18

U

. Vide au dplacement

Domaine de l'exploitation de la route qui

regroupe l ' ensemble des disposit ions dest ines

http://topographi.blogspot.com/

A

amliorer le confort et la scurit des usagers,

gncce la diffusion d'informations prvi-

sionnelles ou cc enemcnt iellcs sur les conditions

de circulation.

Ces dispositions n

'ont pas pour principal

objectif de modifier /es /lux th' circulation elles

doivent nanmoins i'trc troitement coordonnes

avec les mesures de gestion du trafic, car elles

peuvent inciter les usagers modifier leur

horaire. leur itinraire ou leur mode de

dplacement.

1 . 2

15. A ire annexe

Surface comport ant des parcs de st at ionnement

pour les V.L . . les caravanes, les P.L ., physi-

quement indpendant s et desservant divers

quipement s rpondant aux besoins immdiat s

de l'usager et de son vhicule (st at ion-service,

rest aurant , t lphone . inst allat ions sanit aires)

mais galement aux besoins de dt ent e (pique-

nique, jeux pour enfant s, promenade),

d'agrment (panorama, curiosit s) et de

sommeil.

Selon que les aires sont quipes ou non d'une

st at ion-service, on dist ingue respect ivement les

cc

aires de service et les aires de repos .

Cert aines aires de service, dont / 'quipement est

'rs dvelopp, runissent sous forme d'un

village de ope rgional plusieurs rest aurant s.

un hot el, des bout iques, un bureau de lour'ist ne,

et c. Ces aires sont epelc'es aires villages

61, 67

16.

A ire de chanage

Emplacement l'cart des voies de circulat ion

o les usagers peuvent inst aller leurs chanes

neige en t out e scurit .

Il est trs important de prvoir de /elles aires eru

has de montes difficiles en priode hivernale.

17. A ire pitonne

Terme dsignant t out e emprise affect e, de

manire t emporaire ou permanent e . au

dplacement vies pit ons et l'int rieur d

' un

primt re o la circulat ion des vhicules est

soumise des prescript ions part iculires.

18

18. A ire de repos

Voir aire annexe.

19. lore de service

Voir aire annexe.

2 0. A ire de stockage

Endroit o sont st ocks des vhicules,

gnralement des P.L.

La t echnique du st ockage est ut ilise pour

prvenir des blocages complet s d'infrast ruct ure.

Par exemple, quand le.c t unnels alpins sont

/i77ric c, les P.L.

.sont st ocks sur cm cert ain

nombre d'aires, ent re let valle chu Rhcine et les

Alpes.

21. A 1 . : RI' (Advice und problem

Location for European Roud Traffic)

Prot ocole de codage permet t ant de dlivrer des

informations routires

sur le canal RDS-

TN1C.

Diffrents protocoles sont c an cours d'labo-

ration :

. -II. I:RT C : protocole de codage

et de

n'cuusnri

. csion des vnements (le Indic (ex :

ac'ci(h'nt tel endroit).

- . 4LERT PLC'S : extension d',ILERT C a

d 'autr es hiles cl'inlormctions tels que les tats

der trafic. /es niveaux d'occupation de parkings,

/cs horaires dc' n arrsyxn is en cununun ou /es

temps de parcours.

22. Alert e

Informat ion prvenant l'exploit ant d'un

accident , incident ou t out e sit uat ion dangereuse

et pouvant ent rainer le dclenchement

d'interventions d'urgence sur le t errain

pendant ou en dehors des heures de service

(dplacement d'une quipe (l'intervention,

act ivat ion d'un panneau messages sariables . .

.).

Elle peut erre /inu'nie

- par les usagers en difficult grcice cou rseau

d'appel d ' urgence, au tlphone mobile tau

portahlel.

-

par un systme dc' dtection automatique

d 'incidents

.

17

http://topographi.blogspot.com/

18

- par run' pat rouille de surveillance.

e! r'et'ire par les lin'ees (le police i/eii'ralennul

rreepliomti . ste. s directs du rseau d 'appel

d'urgence ou par lc. s ge. slionnaires.

23 . Alerte (1lessagc d' )

Message

visant a hure ralentir les usagers et a

fixer leur attention pour viter un accident sur le

lieu d'un vnement ou d'une perturbation

qu'ils vont rencontrer.

Si le incssoi'e est de/irre par un panneau ti

message variable, ce dcrnici' est situe' ci

pinrirnile du .site /lunu'l'e . En el/el . au-clela

d'une dislunrr d 'environ 2 Imi, /'c//ci (l'a/ cri

s 'estomp.

1::veniple : . 1(v/Wolf . Ralentisse=.

24. . Alternat

11 Synonyme de circulation alterne qui

correspond a un mode. d'exploitation dune

section de soie troite sur laquelle la circulation

est admise alternativement dans un sens ou dans

l'autre de fanon permanente (ouv rage d'art

troit) ou temporaire (chantier)_

. e ) .

32 . 34 . 74

('rte eirctllation cher nee peut i/I'e rcI/e (le

trois I i'un. e dillrcnles

-

ptlr' peinneaus li. s'es donnant hi priol'ih' a l 'Un

des _sens etc eircidatiun (inredenlcnl celui qui

n 'est pus atleetd par les Ira n'uiLcss

'agit d'i/Jie

mesure Irmpnruirrr.

- pur piquets porters pal' iietx (,Cents plards ci

choque extrmit (Ill chantier,

- par des signaux tricolores pole' alternat.

2) L'affichage par alternat fou alterne) consiste

a couper en deux lments cohrents un

message tr op long et a les afficher alter-

natisentent sur un panneau messages

ariables.

- 3 . 25

1 . 'a tei'nat doit mitre resm i ii' a tit is- . situati

Ms

tout

ci /ail cxcepNunnc//ec (prriu

. s mais surt'enanl

lrs rcn'enrcni ou in /u'ei ,uesl.

25 . knalogique (Signal --

Sicgnal lectrique continument sariahle dans le

temps.

I .e signal analogique ne peut pas cue traite par

les uniles centrales des ordinateurs qui ne

manipulent que des donnes sous forme

numrique.

l'.n matire de telecommunications . la

transmission de donnes sous forme analogique

est . d'une part . sensible aux interfrences et,

d'autre part, ncessite . pour la tr ansmission de

plusieurs signaux sur un mente support, la

realisation d'un multiplexage frequentiel lourd a

mettre en ceuv re ; c'est notamment pourquoi on

prelere aujourd ' hui transmettre les donnes sous

forme numrique.

1 liar d'exemples. lc crible picho-cramique el

/a boucle lectromagntique /ournisscnt (t loirs

dtecteu,'. s tut si,'nal analontu/lie.

26. Analyse tic signature

Technique consistant a exploiter toutes les

caractristiques du signal analogique delis re

par un s hicule lors de son passage sur un

capteur (boucle lectromagntique par

exemple), pour dfinir plus finement la nature

ou le comportement du vhicule dtecte et

l'ai celer dans une catgorie ou dans une classe

de vhicules.

( elle lei'ltnicpre rc'eenle est rendue possible par

/ 'errrp/ol (/es ncrapr'ocesseure dans /es

dtecteurs niais reste d lute utilisation

marginale.

I. duit se. ' de signature du signal issu de la

boucle lectromagntique pev'nict dr distinguer

un d'un iZer r, . une rrlalive tonne

pl'c'cision si iln eel/aol nolllbl'e de eonelihons

s,mt rcspectcs

ddit mor'i'o. rc'//inic iluh/c et

vitesses hnnx{gm's.

13

27. knnoncc (Message d'

\lessage s isant simplement informer les

usagers sur un vnement ou une pertur bation

qu' ils sent rencontrer.

Si le message est d/h'r par un panneau ti

message variable, cc dernier est gcra/enicnt

situ as se= hn'//voient a l 'amont du she per7m'h.

l:R'rnp/c : Bouchon upn's Beaune Cm' 5 1011

http://topographi.blogspot.com/

A

28. , ntisaturation

Act ion de macrorgulatiun consist ant met t re

en crus re un nouveau plan de feux ds que la

demande de t rafic dpasse la capacit cert ains

endroit s prdt ermins . Ce nouveau plan de feux

dplacera et grera les files d'attente l o elles

sont le moins gnant es.

9

29. Armoire de commande

Fnv eloppe et son cont enu ncessaire au

fonct ionnement et au cont rle d'un ou de

plusieurs quipements dynamiques.

Les armoires de commande sont gnralement

situes ci proximit de. s quipements qu 'elles

pilotent.

30. Arrt (d'un vhicule)

Terme dsignant l'immobilisat ion moment ane

d'un vhicule sur une rout e durant le t emps

ncessaire pour permet t re la mont e ou la

descent e de personnes, le chargement ou le

dchargement du vhicule, le conduct eur rest ant

aux commandes de celui-ci ou proximit pour

pouvoir, le cas chant , le dplacer.

Cette dffinitinn correspond it celle du Code de

la route. Sur autoroute, on distingue les arrts

sur bande d 'arrts d ' urgence en rus ale

ncessit absolue et les urrts en pleine l'oie dus

a la congestion /. s 'oppose (i la notion de

roulage).

18

31 . ASQUER ('1 S.sociation pour la

QI 'u/if icution des quipements. de la

Route)

Organisme cert ificat eur franais pour les

quipement s de la rout e mandat par l'AFNOR.

II dlivre ce t it re la marque NF.

Le SETR. I en assure le secrtariat permanent.

. :i 83

32 .Astreinte

Organisat ion permet t ant , en dehors des heures

de service, de mobiliser cert ains agent s (dit s

u en ast reint e ) dans des dlais t rs rapides .

L'ast reint e est considre comme effect ue

domicile ou sur le lieu de t ravail .

Souvent lie, aujourd'hui, a la viabilit

hivernale, 1 'astreinte peut tre :

- planifie ia l'avance pour l'ensemble du

service hivernal,

- dclenche au coup par coup par le service

gestionnaire en /Onction du risque mto-

rologique.

Son domaine a nanmoins vocation a s 'tendre

a travers la veille qualifie gui doit pouvoir

dclencher une intervention d'urgence.

33. AIT(- ldraneed Transport Teh,-

maties)

Programme europen de recherche relevant du

3 e PCRD, ralis de 1992 1994 dans le

domaine de la tlmatique applique aux

t ransport s.

Suite du programme DRIi'E,

sa partie routire

est communment appele DRIt'E 2.

34.

, tudiotex

Voir serveur audiotex.

35. Autoroute

Les aut orout es sont des rout es sans croisement ,

accessibles seulement en des point s amnags

cet effet et rserves aux vhicules propulsion

mcanique (Code de la voirie rout ire).

El/es sont inlerdi/es is certaines catgories

d 'usagers, /es accs riverains n'1. . sont pas

autoriss, I 'ensemble des changes v est

dnivel.

Elles appartiennent au domaine public routier

national.

La construction el l'exploitation dc ces roules

peuvent elre concdes. Cette' concession est

accorde pen' dcret en Conseil d ' Ela/.

Lorsqu ' elles sont concdes, leur usage est

gnralement subordonn au versement d 'un

page.

On distingue :

-

It's (I autoroutes dc liaison dual la vocation

est (l'assurer la liaison a travers' le territoire

entre les di//erentcs villes et les rgions.

- les autoroutes de dgagement ,, ou

http://topographi.blogspot.com/

A

autoroutes urbaines drsiinees t ts . nnrer le

passage d lm Ires grand nombre (le vehieu/es

proximity de

. , grumle, agglomeration,.

Pur uhu. , de

langage,

on

appelle

par/ois

tuMrouie,

de, noies ehans. eeec . cpuree,

tolu' en Jail le statut dcc routes express.

. 46 . 56, 61

Voir rseau structurant.

20 1

http://topographi.blogspot.com/

503

37. Badge (ou I k( :)

Disposit if, plac sur un vhicule, changeant des

donnes avec une balise radiolectrique

dispose au sol ou sur un support arien.

Il est principalement ut ilisa aujourc/ 'bio dans le

domaine du t lpage mais apparat clans

d 'aut res applicat ions comme l ' in/Ormat ion aux

usagers en t emps rel clans /es s_vst mes de

localisat ion et de guidage embarqu.

: .~ 66

38. Balisage

Rsult at de l'oprat ion qui consist e met t re en

place un ou plusieurs syst mes de signalisat ion

dest ins guider les usagers ou leur signaler

un danger part iculier ponct uel ou linaire.

Un balisage peut tre permanent ou temporaire.

Pur extension. ensemble de balises places . sur

une route.

:I9 36, 37

39. Balise

Disposit if implant en vue de guider les usagers

de la rout e ou de leur signaler un danger

part iculier.

Une balise souple ), est une balise

. susceptible

de ne pus prsenter de cle/ormation irrversible

aprs chocs ou passages de roues des vhicules.

Une balise testable est une balise . swseeptible

d'tre partiellement remplie d'un matriau.

liquide ou . solide. afin d 'amliorer sa stabilit.

u 37, 38

40. Balise (radiuclect rique)

quipement radiolect rique permet t ant la

t ransmission d'informat ions ent re une

infrast ruct ure fixe et des mobiles.

L'change est bidirect ionnel lorsque la balise est

capable d'met t re et de recevoir par ext ension,

on parle alors de balise bidirect ionnelle.

Diffrent es ut ilisat ions sont envisageables :

- t ransact ions de t ype tlpage,

- informat ion des usagers de t ransport en

commun, en part iculier aux arrt s,

- changes d'informat ions relat ives aux

conditions de circulation int ressant cert ains

http://topographi.blogspot.com/

tB

syst cmes de guidage embarqu.

- localisation d ' un mobile par t riangulat ion.

:,164

41. Balise 'I ralicolor

Voir Tratcolor.

42. Bande d'arrt d'urgence (B.'vl')

Terme dsignant la part ie revt ue sit ue droit e

de la chausse dans le sens de la circulat ion, de

largeur gale ou suprieure 2 m et

spcialement ralise pour permet t r e, en cas de

ncessit e absolue, l'arrt d'urgence des

aut omobilist es en difficult .

Le chentinenu'nt sur la 13. -1 U ales vhicules de

Police. de Gendarmerie, (le secours ou

(l'exploitation des

.

voies est autoris.

i. e terme bande / 'cirre' al 'urgence est re~sorve

uu. v irtli uslruclurc's a . slan attorouticr. pour les

antres le terra' hante il 'urrl est ai/ose.

56. 61

43. Bande cyclable

22

1 Terne dsignant . sur une chausse a plusieurs

voies, la Noie exelusisement rescrsc aux cycles

et cyclomot eurs . Ille est spare des voies

adjacent es rserves it la circulat ion gnrale par

un marquage.

9 . 18

44.

Bande drase

Part ie de l'accot ement dgage de t out obst acle,

gnralement borde t

'

ext erieur dune berme

enga/onnee.

(. ne bande dverse .st abilise Oui mieux.

rrrnt e) /0/C

t at rHIC inport aril pour

lu

scurit : :one de rcuprat ion pour cert aines

pert es de cont role . :one d 'vit ement (le (vilaines

collisions nrhi- vhicules, =one de circulat ion

ou echappat oore pour /es usagers- non mot oriss,

possibilit (l ' arrt avec degagenu'nt t at a/ ou

part iel de la chausse . pour un vhicule

ml'cnt relien ou pour um vhicule en pant o.

Les route. s chausses spares cumpur /enl ales

bandes drases Biles de gauche : Bl)G. en

opposition aft BI)/) /bande drase de droite).

56, 61 . 62

45.

Banque de donne

Ensemble de donne relat if h un domaine dfini

de connaissances et organis pour t re offert aux

consult at ions d ' ut ilisat eurs indpendant s le plus

sous eut dist ance et par l'int ermediairc des

rseaux publics.

( 'r1' hunclut' ale donnes est gnralement

urgartise en hase de donnes.

Exemple

: banque de donnes ruulires.

4 . Barrire de dgel

13arrire boise int erdisant I'accs d'un axe ou

d'un t ronon d'axe soumis au dgel . aux

vhicules dont le poids serait suscept ible de le

dgrader . Sur le t errain, cet t e int erdict ion se

t raduit par la pose d'une signalisat ion spcifique

faisant apparat re le t onnage limit e aut orise.

Elle ncessite on arrh' de post'.

32

.~ ,41

47 . Basculement (de circulation)

Svst cme d'exploit at ion concernant les rout es a

chausses separees et consist ant a faire circuler

sur l ' aut re chausse t out ou part ie du t rafic

affect e par une perturbation.

Lc basculement est total lorsque torte la

circulation est reporte . sur tote seule chausse.

lI est partiel lorsqu 'il subsiste au moins une voie

de circuhuion na' la chausse soumise Iles

perturbations.

Le lu srulenlenl salait imprativement arec les

fini( 'CS de police.

33

48. Base de donnes

Ensemble d'informat ions dans un domaine

dt ermine

. la fois cxaust if', non redondant et

st ruct ure.

( 'n

.vvst t h

t e de gest ion de hase de donn'e's es/

t ut

logiciel permet t ant

de dcrire . modifier.

oncrroger, ct dminisvror les donnes d ' une base

de donnes.

49. Base de temps

Sous-ensemble gnrant les squences de t emps

ncessaires aux diffrent es commandes int ernes

du mat eriel.

Elle curtcerne lu partie lectronique des

http://topographi.blogspot.com/

B

quipements

drnumiyues.

Ouali/ie galement d'lun'hQIN, elle ra'thme les

chungrs, les . ccrututions de mulrlels

peripherit/ue. c, les lectures ou mises en nu'nroire.

50

. Bibliothque de messages

Ensemble de messages pr programms

permet t ant d'envoyer rapidement des infor-

mat ions calibres sur dis ers support s : audiotex,

idotex, syst mes de guidage embarqu.

panneaux a messages variables . ..

L ' existence d'une telle hihliolhtlue est

essentielle pour viter /es messages fantaisistes.

3, 25

51 . Billettique

Ensemble des t it res de t ransport ut iliss dans les

t ransport s en commun et s't endant aujourd'hui

a d'aut res ser v ices (st at ionnement , page . . .).

Les simples t icket s cart onnes sont progres-

sivement remplaces par t ic's t icket s ou c'o't es

magnc't iques et voluent vers /es cart es t i pace

an /c's colic's Runs

Co/lad.

84

52. Bis

Voir itinraire

Bis .

53. Biseau de rabattement

1) En signalisation horizontale, ligne oblique

de rduct ion du nombre de voies ou de

rt rcissement de chausse dans le cas d'une

rout e t rois ou quat re soies.

2) En signalisation temporaire . rduct ion du

nombre de soies ou rt rcissement de chausse

ralis ascc des balises et des panneaux sur les

chant iers.

La /lche lumineuse de rabattement (ILR)

peut . dans certains. cas, ti tre utilise comme

dispositif de neutralisation de voiclsl.

3) En exploitation de la route, syst me de

neut ralisat ion de soie lat rale, dnomm

BRa , inst all en sit e fixe, dont le principe

repose sur le dploiement de bras art iculs

successifs, de longueurs diffrent es, sellant

progressivement fermer la voie a neut raliser.

I/ u pour objectif de rsoudre les perhlem's de

ec'urile lies ti lu mise en place d'un balisage en

ca. c de perturbation alatoire, en c/e. c points

particuliers d'un reseuu utttrn'ontier.

Lc

dispo

. citifcrmaporlc :

- une srie de panneaux messages variables

destinas ta assurer la pr . cignalisatio ,,

- 4 ou

5

bras Succ'essi/.c ale longueur croissante

fixs sur les dispositifs de retenue.

Le a de BRu

signifie

automatique car le

. s_rsteme est active pur tlcommande ta partir

d 'un vhicule de service ou directement d 'un PC

(un s_vsteme de camra vido surveille alors le

dispositif) . Dans cert ains cas, il peut t re act iv

manuellement .

Lors de lu neutralisation de la voie rapide. ce

s. cstnu' tr uite la traversee ci pieti de lu chausse.

Pour lu voie de (hynte, il est principalement

utilise en l 'absence de bande d'arrt d'urgence.

) 3233333 4

54.

n

Bison Fut

Mascot t e cre en 1976 par le minist re des

Transport s et ut ilise comme signat ure des

campagnes d'information prvisionnelle

concernant les conditions de circulation sur les 1 23

axes import ant s lors des grandes migrat ions.

Les open/lions Bison Put e sont deslinees

c'ale'r la's dplacement s darns le t emps et dams

l'espace . en indiquant uu.t usagers de /a rout e

les jours et /es creneau.s horaires ainsi que Ic's

it inc'raire.c

u

Bis

les plus favorables pour vit er

les encombrements.

55. BNE\'T

Bureau de Normalisat ion Exploit at ion de la

Voirie et des Transport s, agissant pour le compt e

de l'A F NOR et dont le champ de compt ence

comprend les mat riels et syst mes

d ' exploit at ion lis a la rgulat ion du t rafic et

l'organisat ion des t ransport s collect ifs t errest res,

l'exclusion des aspect s lect riques et

lect roniques, des quipement s embarqus dans

les vhicules rout iers et des applicat ions

spcifiques aux chemins de t er.

C7'c' le 6 /c'i'rier /99/) pur dcision conjointe th/

ministre de /7nduslie c't du ministre de

l 'Et/uipentc'nt et des Tran ports, ce bureau est

er conjointement par le Sl : TR. . I et le ('ERT(

96

http://topographi.blogspot.com/

t~

56. B

\SR

Bureau de Normalisation Sols et Routes,

agissant pour le compte de l'AFNOR et dont le

champ de

Conlptence comprend ICs ehaus,e,

et terra .,emcnt,_ les ou\ rages dart en bton et

les quipements de la route.

Cree h' 10 juin l

t11'h

pur decision runjnintc du

minislrr (h' I (his P. cl 1. ci (lu

Tourisme et (hi ministre tic

du Logement . dc l '. Iinrnu,einclt till territoire

rl de. ,- Transpnrts, c'c hlnruu

Cs! ~crc'

cunjintcnn'nu par h' SU/R. 1 ct h' /. ( IN1.

57. Borne

l':quipement de signalisation matrialisant les

points repres (PR) et situ sur l'accotement.

Sur rYlic rclpidc' uu /ul sdtlC

/t pose d lntc borne

t iussidltc cs! inl/nssihle. dc's plucptenes sont

plucees sur le dispositif de retenue.

.

.

(1

58.

Borne d'information

I-quipement permettant aux usagers d ' obtenir

24 1 des informations routires mises el por'

rgulirement et plus ou moins personnalises

(borne interacts' el.

Lcs bornes (l'in/urination . . e nourcnt dm. . dca.

=ones ci c o /t'1 nn cl passage' : mire. de service,

points cue ruplm'c dc chal,,c (,arcs . purl ill,,. . . 1,

(litre'(. de =!lies imdustl'IC/ es.

Sur cc'rtnines nives cl

'

aulorouic's, tc's hurries

peuvent di/Lusc,'

'

c en boucle. '' des pages

l'idl'ute_v cn/irunl (hrcctcntc'l1l cllr serveur

,i

infornrution ruutiere Ihurnc ci 'inlim nlu un

crclidue).

59. Bouchon

Accumulation . sur une ou plusieurs files

continues, de vhicules arrhes ou progressant a

une allure moyenne trs lente et

cc

par bonds >>.

Lc's sculls des valeurs dc ''ires

. .

.' c'nc'rcdcment

admis sont les suivants : ill km h sur route. c!

lO /emu h sur uumruua'

Bien duc difficile ci upprcricr, lc bouchon se

w'uctrrise pen :

- rave. lc cons dc circulation ti h' nombre de

son origine

Uc'lU . Soli

Cl . qI

lul~t,iucvr,

.

. 0 dulrrc c't su

a

durcie'

6 . i/cvs. c mure/me (h'

pru,ri'ssiulll.

Cnclilic' 13 c/cuu. s lu tc'l'mimlltgit' tic's centres

d'infini/nation routi~n e, il c'tn rc'sL>und u un etld

de trafic sature.

Pour ces ccv/hrs. stills lc's bouchons' c/ 'au moins

Sll(I

nl sunl pris. en ccmmplc.

S7, c)Il

611 . Boucle lectrontagnctique

Type de capteur constitu d'une ou de plusieurs

spires de 01 conducteur nos dans la chausse ou

coll a sa surface . utilis pour dtecter la

prsence ou le passage des s hicules et dont les

dimensions sont adaptes au mobile h dtecter.

Lu bouc/' cst relic( ci un dhtecteul, mods/(

c'lccn'uniduc, qui somme! lu boucle' un

. signa/

c/ccvridnc' . La variation dc / inductnucc dc' lu

ponde duc ci lu proximit y de la masse

mugnc'tiyuc (l'un vhicule' produit une

modification dc cc signed duc le lc'teclelm'

n'cuhrit en une in/urination elrmrntccirc

tprrsc'nc'e, plLauge, cur. ).

'CSt /c ope' de capteur lc plus rc'putdlt dams dc'

nonlbrcu .V pur.., two en rill' nu rnsc cumpugnc',

clue sur routes . nu alIOrorIes.

.

10. 13. 23

61. RIZa

Voir

biseau de rabattement.

62.

Bretelle

(onneAitn d ' un cchan c_eur ou . dune faon plus

g nrale, chausse thin 'clic deny routes a

ni .eaLS diffrents ou deux routes parallle, et

par laquelle les . Chicules peu''ent entrer sur une

chausse dtermine ou la quitter.

Lac hrelc'/it's nul des eclrrmilc's cl ettlrc'e et dc

sonie.

('ne cuir. ' correspond ci une

t 'ulll'ClgCIICe dc c'nurrcllits

hile' . UI'nc' U lone'

chicvgcnt'c' dc courants

56, 61, 62 . 91

http://topographi.blogspot.com/

503

63. Cable cuiv ru

Support de transmission t conduct eurs cuivre

ut ilis sur rout es et aut orout es pour les t ransfert s

de donnes.

Les ccihlcs a conducteurs cuivr e sont re;,'/OIq>s

en t rois grandee catgories :

- les cab/CS ci paires /Clic type

tlphonie prive).

dispo. samt dull grand nombre de fils pour les

transmissions /il Cl fil, niais aux per/nrntances

mdiocres

pour les besoins grande distance et

les traitements rapides des donnes,

- /es c'Chlc's Cl quartes normalise's autoroutes,

dveloppes

pour les besoins grande distance du

rseau d' appel d'urgence et do rseau

d 'e. rploilation (stations de comptage, panneaux

messages variables . .

. ),

- les c(ib/es coaxiaux utilises pour la

transmission des images.

55

64. Cible a fibres optign

Ensemble de fibres optiques de grande

longueur condit ionnes sous hm-me de cible,

dest in a la t lt r ansmission de donnes

numriques.

("est l'un des supports de transmissions utilis

dams le domaine routier. Il prsente une

capacit de transmission particu/iremenl

leve. Autrefois rserv a

la transmission

d 'images vido en coneurrence arec Ie' cble

cuivre coaxial, il ent re maintenant en

comptition avec Ies cribles cuivre a quartes

pour les applications ncessitant des capacits

moindres d(' 1l'Clli. A'/1 I . 5' . 1'lo/I.

3 . 13

,

82, 54

65.

Cahier de consignes (ou de recom-

mandations)

Document cont enant un ensemble de consignes,

de recommandat ions ou de fiches rflexes

relat ises t out ou part ie des act ions, des

mesures d'exploitation ou des procdures

met t re en oeuvre.

11 est destin d dfinir ou i/ guider l'action

d'exploitation d'ut ou plusieurs gestionnaires

rouliers .

http://topographi.blogspot.com/

C

26

Il concrtise notamment les rsultats

cl 'uule. s

pralables et ale concertations des diffrents'

acteurs. Il lait loi clans

les dcisions

oprationnelles d 'e. spinitation.

Eveniples : modalits d 'activation

ele mesuras

de gestion du trafic, d'affichage d 'un PMV,

dispositions ncessaires au bon droulement

Xun chantier, etc.

66. ('antr a

quipement dynamique

permet t ant de

recueillir des images de la zone du rseau rout ier

qu'il vise . Ces images sont t raduit es sous forme

de signaux lect riques, t ransmises via un rseau

de transmission

i des monit eurs vido qui les

rest it uent aux

exploitants sit us au poste

central.

La principale utilisation (le la camra est la

vido . surveillance ale tout ou partie du rseau

par l'exploitant routier,

. Simultanment, des svstntes de traitements des

images peuvent alerter automatiquement

l '

exploitant (l'un incident (vhicule arret,

accident, bouchon . .

. ) survenu dans le champ ale

la camra. Le cot encore lev de ces

techniques ale dtection automatique

d 'incidents (al 1) en rserve l'utilisation airs

zones accicle/ltogenes et oit a Jin" trafic'.

81

67. Capacit (d'coulement)

Dbit maximal de vhicules que peut couler un

t ronon de rout e, une ent re de carrclour, une

voie de circulat ion ou t out aut r e point d'un

rseau de voirie, lorsqu'il est aliment en

permanence.

Soi unn axe, cette capacit peut tre variable ;

c 'est lot t e/ois le point de plus faible capacit

qui condit ionne la capacit gnrale ale cet axe.

Elle est suprlct ue

a la capacit prat ique.

L'expression offre de capacit est galement

utilise, contrebalanant le terme demande de

trafic

. Lille est gnralement exprime en

vhicules heure ou en UVPheure.

8,9,91,92

68. Capacit pratique (ou opration-

nelle)

Voir

dbit de saturation.

69. Capacit de stockage

Nombre maximal de vhicules l'arrt que peut

cont enir une port ion de chausse, une sect ion de

rout e, une aire d'arrt . ..

70. Capteur

Disposit if capable de t ransformer un phnomne

physique en un signal ut ilisable par un

dtecteur.

En exploitation ale la route, on distingue :

- les capteurs de donnes de trafic,

-

les capteurs de donnes mto-routires.

10, 13

72. Capteur de donnes de trafic

Disposit if permet t ant de saisir ou de mesurer les

caract rist iques st at iques des vhicules :

longueur, silhouette, haut eur, poids, nombre

d ' essieux et les caract rist iques cinmat iques

du t rafic : t emps de

prsence, passage, dbit .

vit esse, t emps et dist ance int er-vhiculaires,

taux d'occupation, posit ion lat rale, densit et

concentration.

Exemples

: capteur pneumatique, boucle

lectromagntique, camra, radar, cble pizo-

crauuique.

13

73. Capteur de donnes mto-

routires

Disposit if permet t ant de saisir ou de mesurer

une caract rist ique lie aux phnomnes

at mosphriques.

Il en exist e cieux cat gories :

- les capt eurs at mosphriques qui relvent les

caract rist iques d't at de la nasse d'air

proximit de la chausse (t emprat ure . humidit ,

prsence ou absence de prcipit at ion

. . .)

- les capt eurs de chausse qui donnent les

http://topographi.blogspot.com/

C

condit ions t hermohydriques et le niveau de

prot ect ion crvogniquc a la surface du

rest emcnt .

,

Il, 12

73.

('apteur lectromagntique

Voir

boucle lectromagntique.

74. Capteur hyperfrquence

Voir radar.

7S Capteur infrarouge

Type de capt eur commenant t it re ut ilis,

principalement en milieu urbain, pour dt ect er la

prsence de pit ons sur un passage prot g ou

l'approche de vhicules a un carrefon-, afin

d'agir sur la commande de feux t ricolores.

Largement utilis dans le milieu industriel

(commcmcic's declairage, d'ouverture de porte,

ou en contrle de scurit anti-intrusion), ce

ope tie capteur est encore peu rpandu dans le

domaine routier en France.

13

76.

Capteur pizo- cramique

Capteur int gr a la chausse aprs as oir t

condit ionn dans un barreau de rsine

. Il est

const it u d'un cable comprenant une cramique

pizo-lect r ique . Il fournit des signaux

reprsent at ifs du poids apparent des essieux.

Apparu au dbut tie. s annees tilt, il est

maintenant implant ir plusieurs centaines

d 'e. vempluires tant en France qu

'il l 'Oranger.

En raison dc' son sont, s'au emploi reste limit a

des applications specilique. s necessitunt la

connaissance des charges roulantes.

: :

l 13, f;2

77. Capteur pizo- polymre

Type de capt eur non ut ilis en France

act uellement .

Les diffrentes rentes evaluNions ont montr une

dispersion cic's curactristicpn's de cc'

. s produits

incompatible avec des applications potentielles

tel/ces que lc' pesage en marche des c't

la mesu r

e des dbits classifis.

iii 13

78. Capteur ultrason

Capteur const it ue d'une ant enne direct ive fixe

sur un support au dessus et dans l'axe de la soif

de circulat ion, met t ant des t rains d'ondes

ult rasonores a environ 50 kl lz.

Lors du passage d'un vhicule, une fract ion de

l'onde rflchie par le mobile est capt e par le

rcept eur au bout et pendant un cert ain t emps

fonct ion de la vit esse de propagat ion des ondes

dans l'air et de la dist ance sparant l'emet t cur-

rcept eur ult rason du mobile.

Cc principe permet de compt er les vhicules, de

calculer le t aux d'occupat ion et de discriminer

les poids lourds.

Ce type de c'apteu r est trs utilise au Japon.

mui/NenarlCc c. N aise, su mise en pblY't'

necescite l'Installation d'un portique au-dessus

dc' la clums. sc'e nais n'e. vige pas de

genic civil.

13

79. Capteur vido

Voir camra.

80. Carminat

Voir guidage embarqu.

81 . Carrefour

Zone d'changes ent re plusieurs rout es,

permet t ant aux Vhicules de passer de l'une

l'aut re.

On distingue les carrefours plan et les

carre/rns dnivc'les.

9,92

82.

('arrefour chausse annulaire

Carrefour plan raccordant plusieurs soies sur

une chausse annulaire.

('e terme recouvre les carrefours giratoires e1

les carrefours ci geometrie analogue mais

evploitc~s de manire ditlerente (feus tric'olore's

ou prioritC' aux usagers entr imt var l'anneau).

83. Carrefour ( sens) giratoire

Carrefour plan raccordant plusieurs soies sur

une chausse annulaire exploit e sans feux et

avec priorit aux usagers circulant sur l'anneau.

C 'e't t e dfinit ion a et c%

comp/li'c' par l 'a/inea

suivant :

I 27

http://topographi.blogspot.com/

28

C

Le ternie earretinr a sens giratoire dsigne une

place ou un carrefour comportant un terre-plein

central matriellement infranchissable ceinture

par une ehaussce mise i sens unique par la

droite . sur laquelle dbouchent diffrentes routes

et annonce par une signalisation specitique.

Si

/'i/it centrer/ est /cane hissa/4c, il s

'mit il ' Ito

mini-giratoire.

1 S . 79

!t-l .

Carrefour plan

Carrefour ;t niveau.

Lr~prillc'ipall

. r currc/rnlr~plallC cUmprClMCnt

lC~ Cal'l'C/inll'~ ell Tr' . c'll Crnir. /es

earreJuurc d chausse annulaire.

, . 9?

X

. Cartographie ntimeri(luc

Carte routiere numerique vectorisce et stocke

sur disque optique compact utilisee

dans les systmes (le nas igation ou de guidage

embarqu.

Les voies l'Utllie'rr'e

s

rnN iICCUlIpe'c's CII rc'gIFICIIIS

(lulit

lis CUrN'dinlAC'CS i/e'S

pUll1/. ~ el 'C. 171'ClllC n ruN

rnn'~ i arecs.

S(e . ( atc!goric de route Ion de Noie)

Pour chaque

type de route. distinction

concernant principalement les caractristiques

`ieeometriques.

L'indice qui detinit la C[ue

Borie correspond

la

sitesse dite de rfrence.

l:~rnrplc'. c :

Kou, llsu, /su.

T

ata, L

am

. Li'Io.

7, 56, 61 . 6? . 85

87. ( alc!goric dc ~chiculcs

Is pe dc s ehiculcs . deus-roues

. s ehicules

Iieers . poids lourds . transports en enniniun.

88. CD-120Ni (Compact Disc-Rend

Onk Mentor))

Disque optique numrique

sur lequel sont

stockees des infornm:nions.

La cartographie numrique des systemes de

guidage

embarqu utilise notamment ce

support .

89. Cel lule

Dpartementale d'F'plui-

tation

et

dc Securitc ((I)ES)

Service constituant un ple d'ingnierie du

trafic et de scurit routicre au sein dune

Direction Departementale de I'Equipement

(DDI :).

.Ii

911 . (E\/(I-:AII f :(((orutitc Lnrupec'n

de \ urntalisutitnr (

Europe", de

\ nrntulisutirnt en l : LL(trntec'hniyne)

Organisations communes europennes de

normalisation regroupant les pais membres de

la Commmunaute conomique europenne (CI'I . )

et l ' Association europenne de. libre change

1 :\I I II).

I

.e C'lIN traite le male domaine que I ISO . le

(INUIT tr aite le mm domaine que la CH

II'ISO et la ('l' :I tant deux organisations

mondiales de normalisation).

l e (=EN ('l'NI'I_I-.0 tablit des normes euro-

peennes I-A t part 'ois preeedees de normes

europeennes eyperimentales h

:NV') qui sont.

dams toute la mesure du possible. proches des

nonnes adoptes par I ' ISO ou la CH.

L'AFNOR est le membre franais du ('l- IN.

l'l Il : le membre franais du Cf .\ELI':C'.

66, 96

91 . ( entre d'entretien et d'intcrscn-

littn 1( f I)

Str ucture oprationnelle chargec de taches de

maintien (ou de riAahlissement) de la viabilit

sur une zone geo,g

raphigne ou SUI - une portion

d'itineraire.

Ses Missions /11"111( /pli/Cs volt /Cs sVll'allles

- Clill'Nlic'It dC\ rll(l'l'(I~C~

I'rH I11Cl'c,

- surveillance du rseau.

-

aprrulious Jr viabilit hivernale.

- maintenance

des quipements

- nase (nove (le mesures de gestion du trafic,

- intCrrClilinlcs lrlllgCIICC (balisage, dgagement

il'aL ~lac/c

~ . 1.

- gestion des chantiers

I

.

2

http://topographi.blogspot.com/

C

92. Centres d'information routire

ICI R)

St ruct ures oprat ionnelles charges de la

cent ralisat ion, du t rait ement , de la diffusion de

l'information routire au niveau nat ional

(Centre national d'information routire) ou

rgional (Centres rgionaux d'information et

de coordination routires) et de la coordinat ion

de cert aines act ions d'exploit at ion de la route.

Rgis par le protocole interministriel (DcVense,

htterieue, Transports) du 18 juin 1990, ces

cent

res regroupent des personnels placs sous

l'autorit des trois . vlin istere .s.

Ils sont avant tout le lieu pertinent chu suivi des

conditions ,dotales de circulation et le reluis

indispensable pour lu diffusion de l'in/inmation.

1, 2, 17

93. Cent

r e d ' ingnierie et de gestion

du trafic (CIGT)

St ruct ure oprat ionnelle charge d'laborer la

stratgie d'exploitation. de coordonner les

int ervent ions, d'informer les Centres

rgionaux d'information et de coordination

routires (CRICR) et de diffuser

l'information

routire selon les consent ions passes as cc les

Centres d'information routire (CiR)

.

sur une

zone gographique ou un rseau spcialis.

Les Centres d'ingnierie et de gestion chu trafic

travaillent en liaison constate (nec les

autorits et les di//el'ents partc'rtclires irttrrlle. c et

externes (ex :

. subdivisions, ODES, ('RIC'R.

socits d 'autoroutes. DDE voisines, mdius . . . ).

Les ("IGT peuvent i tre dpulteme taus, ddis d

un axe (LA('R. i . autoroute) ou relatifs !I un

rseau maille (voies rapides urbaines).

1,

2

94. Centr e national d'information

routire (C\IR)

Cent re int erminist riel, sit u ;c Rosny-sous-Bois,

charg de t rait er, synt ht iser et diffuser aux

plans nat ional et int ernat ional, les informat ions

en provenance, not amment , des Centres

rgionaux .l'information et de coordination

routires (C'RIC'RI.

Voir Centres d'information routire.

I1 17

95. Cent

r

e

oprationnel (le la

Gendarmerie (COG)

Cent re implant au sige du groupement de

gendarmerie dpart ement ale . De nuit , il a pour

fonct ion de cent raliser . au niveau du

dpart ement , les appels reus afin de rpondre

aux sollicit at ions int ernes et ext ernes la

gendarmerie et de grer l'int ervent ion des unit s

dans les domaines relevant de sa compt ence.

De jour, il const it ue la cellule o renseignement

du commandant de groupement de gendarmerie

dpart ement ale.

96. Centr e rgional d'information et

de coordination routires (CRI('R)

('ent re int erminist riel charg dans sa zone de

compt ence de :

- recueillir, t rait er, et diffuser l'information

routire,

- proposer et coordonner cert aines act ions

d'exploitation de la route.

ll en existe actuellement sept en France

(Bordeertcv, Crteil, Lille, Lion, Alurseille, filet_

et Rennes).

Voir Centres d'information routire.

17

97 . ('hantier courant

Un chant ier est dit courant s'il n'ent rane pas de

gne not able pour l'usager . lin part iculier la

capacit rsiduelle au droit du chant ier doit

rest er compat ible avec la demande prvisible de

t rafic.

Les caractristiques (fiers chantiers courants sont

(l/inicts dans la circulaire Exploitation . sous

chantier . En particulier, un chantier courant

ne doit pus rnlruine/'

- de rduction de capacit pendant les jours dits

hors chantiers , au titre de la circulaire

ministrielle annuelle.

- (l'alternat suprieur ii 500 mtres.

- de

dviation. . .

Si une ou ph/sieurs de ces conditions ne .

. ont

pus

remplies, Ic' chantier est dit non courant.

20

29

http://topographi.blogspot.com/

C

98. ('hantier fixe

l i

n chantier est dit fixe s'il ne subit aucun

dplacement pendant au moins une demi-

journee.

Cette notion s'oppose celle dr chantier

mobile.

. 33 , 34

99. Chantier mobile

(n chantier mobile est caractcrisc par une

progression continue

a

une vitesse pouvant

carier de quelques centaines de meUVs a

plusieurs kilometres a l ' heure.

Les chantier s progressant par bonds successifs.

avec au moins un bond par demi-journe, sont

assimiles des chantiers mobiles.

3 , 34 . 75

100. Chausse

Ter me dsignant la (ou les) partie(s) de la route

normalement utilise(s) pour la circulation des

s chicules.

('ne l'halls'sec' peut at'Oil' une nu pltrsie'ues roles

?0

de circulation.

On di . clin~ue acs route's ci c'haussecs srprni'c's dc's

rOtte. c ti chclu. c . cc'e,c hidire~ tionnrlles' sIlll'anl yue

ac's SI/IS de cIr('ulo)ioo . calo ccpurc~c nu non par'

un )erre-plein eenual en section courante.

La bande d'arrt d' urgence el les

ne Poll pas pallie (le la elwtesre.

18

1 1 1 1 . Cible (dune camra)

Partie sensible d'une camra o l'image est

projette et traduite en signaux elecuoniques.

polit par point asant d ' are t ransmise sers

l'cran (moniteur).

Les c'ibl'e mode' mes cola hiles d'une sils/iree

senti-IOrtchrcII7ee Intan'ice CCD).

102. ('Ircula)ion alterne

Voir alternat.

1 03. Cisaillement

('onflit entre deux courants de circulation qui se

coupent .

1 1 1 4 . Classement (d'une soie)

:Actc administratif qui confere h une Noie son

caractre de soie publique (dans le cas d'une

soie nouvelle) et la soumet au regime juridique

de la soirie (nationale. dpartementale ou

communale) :t laquelle elle se trouve incorpore.

( ne l'Oie huhliyur peul rire () nluilrisc'

(I 'Onrru

,i'e.

- lut : CUI10l'011leS, roules nationales .

- IOlh'elll'ilrs //cales rot/CC depar/rmenlule

. c

Idrpartc'nu'ntl . 101es eontnnrnr les lrnmmunr).

.

7))

11)5 . Classification de Nhiculcs

Opration de dist r ibution des vhicules

composant le trafic dans un certain nombre de

catgories predcterminees en fonction de

critdres prcis.

Ln particulier. la classification de

donne lieu it 1 rhthoralinn cl' mesure de debit . c

(le rrhictde~c en /Onc'linn (le lem' longueur, leur

poids', leur silhouette, leur ritc'ssc_.

13

1116 . ('oeflicieni d'quivalence

Coefficient applique aux vhicules d'une

catgorie donnes pour les rendre comparables

auv vhicules lgers il tr ansforme un shicule

en unue de Nehieule particulier (I'VP) s'il

traduit l'encombrement d'un tv pe particulie

r de

ehicule sur la chausse, quelle que soit sa

position ; il t

ransforme tai I'VP en unit de

vhicule particulier direct (UVPD) s'il rend

compte de la gcnc engendre par un UV!' qui

effectue un changement de direction dans un

carrefour.

y y,

107 . ('urnpatibilit (de matriels)

Aptitude d'un matriel h se connecter avec un

autre quipement a changer arec lui les

domlees Cl signaux ncessaires au bon

fonctionnement mutuel.

('elle (look e se lraduil par ales contraintes de

rnnteelicple, (le nireatcr elerIriyac'S, de

ploc edtn'e de diuln~~ne, i rrnurellrntenl de

nlanl(ICt' ntreaniyne

http://topographi.blogspot.com/

C

Actuellement, les matriels tant amens il

fonctionner le plus . s'n1/1'r/ll au sein dc

systmes

qui

s

'

lendcnlgngr(y/Itiquenlentet qui voluent

dans leurs jbnctio/lnulits, ka c'onlpatihilil est

un critre (( printol'diul de . slection.

1 08. Compatibilit lectromagntique

Apt it ude d'un mat riel, d'un disposit if ou d'un

syst me lect rique ou lect ronique fonct ionner

normalement dans un environnement lect ro-

magnt ique donn, c'est dire sans subir de

dgradat ion de ses performances, ni gnrer de

pert urbat ions lect romagnt iques qui pourraient

alt rer le fonct ionnement d'aut res mat riels.

disposit ifs ou syst mes lect riques ou

lect roniques cohabit ant dans cet environ-

nement .

Toul matriel, disposili/ ou sIstme lectrique

on

lectronique

nuls en place a compter (hl

l ~'( janvier 1996, doit tre conforme a la

directive europenne obligatoire S9 336 CEE

sur la compatibilit elecn'onu/gntique.

f 66, 73

1 09. ('omposition du trafic

Analyse du t rafic selon plusieurs cat gories de

vhicules dont au moins VL et PL.

Plusieurs classes dc PL peuvent tre

distingues.

1 1 0.

Comptage (de vhicules)

Act ion de mesurer un

dbit.

Le ('nntptage peut (!/'e manuel 011 automatique.

Il peut concerner tous les vhicules ou

seulement certaines rat cries /comptage

catgoriel) . Des comptages directionnels

peuvent elre raliss dans les carre/ours o

chaque' mntn'cnleltt e . s! compt spurmrnl.

Sur la plupart des routes grande circulation,

o/1 dISpose, . 1'n/' ('e/'tawC'S Renions, de c(1/llptai,>es

permanents Ides stations de comptage sons

installes il des rn(h'/il. c li . Vcs et /bnctunn('nt

tous les jours (lc' I 'anne)

. Sur le reste (hl l'essai(,

il existe des recensenmuts tolnnants (le char(' et

de priodicit variables

.

111. Compteur

Appareil effect uant le comptage aut omat ique

des shicules (ou des paires d 'essieux) et son

enregist rement par priode (le t emps.

Init ialement , les donnes t aient limit es (11C

dbit s de vhicules, t out es cat gories

cant o/Nues, SM/1'('/it I!l1l1e SOUS t o,'lll(' (Ill

nombre (1'cssieut '. Dsormais, le compt eur e.c!

devenu apt e Cl

mesurer et enregist rer cic .s

donnes de t aus d'occupat ion, de vit esse . de

longueur' ou dc poids de vhicules.

/I constitue le matriel dl' busc' de la

connaissance dut tl'a/ic principalement utilis

/1011/' //CS nlestn'es !h/nporui 'es : peur lac

lnesu/'es perltlanellh'S, des

stations de recueil de

donnes sont gnralement mieux adaptes

(ex : S/REDO).

9

1 1 2. Concentration

Paramt re caract rist ique du t rafic corres-

pondant la rpart it ion des vhicules dans

l'espace.

La concent rat ion moyenne sur une sect ion et

un inst ant donns est le nombre de vhicules

prsent s sur la sect ion (par voie ou par sens)

cet inst ant . Elle est gnralement exprime en

vhicules par kilomt re.

La cuncenlratiun ('ritiquc correspond il un

ecoldcnx'nt (hl trafic ("gal au dbit maximal

/capacit) : en section courante /hors des

files

d 'attente normales aux carrelions par exemple).

c 'est la limite entre fluidit et congestion.

La concentration est une grwI/rua' spatiale

mesurable par

observation

arienne ou par

camra. Une station de mesure au sol par

boucles lectromagntiques n(' peul pas

mesurer directement cette grandet//' . Le taux

d 'occupation, reli nec grandeur temporelle.

est plus souvent (tili . cc'.

. 9

1 1 3.

Conditions de circulation

Aspect du niveau de service d'une rout e

caract ris par les s it esses prat iques, la libert

(le conduit e, la scurit et le confort .

31

http://topographi.blogspot.com/

C