Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

La Formulation Du Béton PDF

La Formulation Du Béton PDF

Transféré par

Adel AldusTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

La Formulation Du Béton PDF

La Formulation Du Béton PDF

Transféré par

Adel AldusDroits d'auteur :

Formats disponibles

LE BETON

Petit précis à usage multiple

Document provisoire

Voile de béton : Façade gare T.G.V. Meuse – 2006 maison bulle années 1980

Le béton est un mélange de constituants minéraux actifs (comme le ciment portland) ou non actif (les granulats), d’eau et d’air, dont les

proportions varient selon de nombreux paramètres que nous découvrirons au fil des chapitres.

La matière de béton est aujourd’hui composée avec des adjuvants qui en modifient les caractéristiques à l’état frais ou durci.

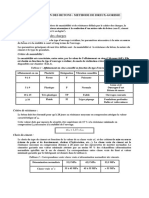

CLASSIFICATION DES BETONS

Il existe une multitude de formules et l’on désigne communément un type de béton par sa résistance nominale à la compression. Ainsi,

les normes ont adopté une classification qui est la suivante :

B16 B20 B25 B30 B35 B40 B50 B60 B120 B200

A ces classes correspondent des types d’ouvrage (fondations, structures..) ou des types de béton (béton de propreté,

gros béton, béton auto plaçant, béton hautes performances et très hautes performances…)

« B » pour Béton, « 16 » pour 16 MPa, résistance statistique moyenne à la compression effectué sur un échantillonnage représentatif

DESIGNATION DES BETONS

On définit un type de bétons par sa classe de consistance généralement mesurée au cône d’ABRAMS, par le choix du type de ciment

3

(selon classification normalisée), du dosage minimal en ciment (kg/m ), relatif aux contraintes environnementales et par la dimension des

granulats ( d/D Ø en mm), qui conditionne la résistance du béton.

Ainsi, la désignation d’un béton est-elle aussi normalisée.

Une commande de béton se définit par :

- la dimension maximale des granulats (D)

- la classe de consistance

- la résistance à la compression du béton à 28 jours (f c 28)

- l’aspect esthétique du parement dans le cas de béton brut-fini

La classe de consistance :

On mesure l’affaissement « A » au cône d’Abrams en cm

F: ferme 0à4

P : plastique 5à9

TP : très plastique 10 à 15

FL : fluide > 16

Essai à l’étalement sur chantier : consistance FL (auto-plaçant) Ø 75cm

Béton clair pompé sous pression

La classe de consistance définit « l’ouvrabilité » (ou maniabilité) du béton c'est-à-dire la capacité de la matière à se mettre en place dans un

moule. En fonction de la classe de consistance, nous avons différents types de béton comme par exemple les bétons de masse (F), de structure

(P ou TP), les auto-plaçant ou autonivelant (FL) etc.…

Edition « brutdebeton.com » 1/5

Auteur J.F. Picardat

En fonction du type de béton et de sa classe de consistance, il existe plusieurs méthodes dont nous rappellons les

principales :

Cône d’Abrams

Etalement à la table à secousses

Maniabilimètre L.C.P.C.

Test C.E.S.

Le dosage minimal en ciment :

Comme dit plus haut, celui-ci est relatif aux contraintes environnementales qui imposent de classer l’ouvrage à construire

selon les critères suivants :

- Données géographiques (plaine, montagne, bord de mer, continent)

- Exposition aux intempéries d’après valeurs météorologiques

Avec gel modéré ou sévère

Avec sels de déverglaçage ou non

Avec eaux agressives ou non (chlorures, sulfates, acides..)

Ce dosage est adapté au type d’ouvrage à construire ainsi-qu’à sa méthode de fabrication : on distingue les ouvrages

d’infrastructures, ancrés dans le sol ou contre terre, des ouvrages en élévation. On distingue également les béton coulés

in-situ des bétons coulés en usine (bétons préfabriqués). On distinguera enfin les bétons fabriqués sur chantier des

bétons fabriqués en centrale.

Le dosage minimal en ciment est par ailleurs lié au dosage en granulat, à la dimension de « D » et à leur nature

minéralogique ; des additions minérales potentiellement actifs peuvent être ajoutées au ciment (cendres volantes, laitiers,

calcaires..) ou comme complément d’éléments fins au béton (fumées de silice).

Le choix et le dosage en ciment peuvent être guidé également par des considérations esthétiques ou plastiques.

La dimension des granulats :

Le choix se fait d’après les granulats disponibles dans la région de construction.

On retiendra trois types de granulats : les sables, les gravillons et les graviers.

Nous donnons des ordres de grandeurs de dimension (d/D Ø mm) généralement admis :

Granulométrie des sables comprise dans une fourchette de0/6 mm,

Granulométrie des gravillons comprise dans une fourchette de 6/25 mm,

Granulométrie des graviers comprise dans une fourchette de 25/80 mm

On désigne par « d » la dimension du plus petit granulat

3

On désigne par « D » la dimension du plus gros granulat. « D » nous servira au calcul du volume de ciment (kg/m )

On désigne par « G » le gravier et « S » le sable. On définit le fuseau granulaire grâce au rapport G/S.

Le cas des fillers sera traité dans un autre chapitre sur les granulats.

Calcul de la dimension maximale des granulats :

D ≤min (αe ; βc ; γr ; δR ; ηHm )

Granulats α β γ δ η

Roulés 0,72 0,64 1,44 0,96 0,2

Concassés 0,64 0,56 1,28 0,8 0,2

e : espacement entre armatures horizontales

c : enrobage des armatures

r : rayon moyen du ferraillage

R : rayon moyen du moule

Hm : épaisseur minimum à bétonner

COMPOSITION DES BETONS

L’étude d’une composition de béton consiste à définir un mélange optimisé pour le type de construction projeté. Mais si

l’on tient compte de prime abord de la résistance du béton et de son ouvrabilité, on doit également tenir compte de

l’environnement dans lequel il se situe et de la durabilité souhaitée: Il est utile de consulter la norme EN 206-1 afin de

retenir dans quelle classe d’exposition le bâtiment se situe.

Il existe 2 grandes catégories de fabrication du béton :

Le béton à caractère normalisé (BCN),

Le béton à caractères spécifiés (BCS).

Edition « brutdebeton.com » 2/5

Auteur J.F. Picardat

La norme EN206-1 expose les conditions règlementaires exigibles sur certains ouvrages et l’emploi de l’une ou l’autre

catégorie.

Les Méthodes de calcul d’une formule :

Il existe de nombreuses méthodes dont on retiendra 2 archétypes :

Celle qui consiste à obtenir une granularité « continue »,

Celle qui consiste à obtenir une granularité « discontinue ».

On citera les méthodes de calcul qui font référence en France :

- ABRAMS

- BARON - LESAGE

- BOLOMEY

- DREUX-GORISSE

- FAURY

- JOISEL

- VALETTE

Le Centre d’Etudes des Structures (CES) propose une méthode qui en est la synthèse et dont nous nous inspirerons ici

car largement employée par les industriels.

Critères de base pour obtenir une composition optimale :

Les résistances mécaniques,

L’ouvrabilité,

Les résistances à l’environnement, (gel-dégel ; Chlorures, Sulfates…)

L’alcali-réaction,

La corrosion des armatures

La porosité,

L’air occlus,

L’esthétique du parement brut-fini

Données de base pour obtenir une composition optimale :

Dimension du plus gros granulat « D »,

Classe de résistance du béton,

Consistance du béton frais voulue pour les besoins du chantier,

Nature du ciment (Classe)

Dosage en ciment (C/E)

Dosage en eau (E/C)

Dosage en granulats (G/S)

C/E : rapport Ciment / Eau (1,2<>2,6)

E/C : rapport Eau/Ciment (0,45<>0,55)

G/S : rapport Gravier/Sable (1,2<>1,7)

Composition optimale d’un béton courant :

o On définit les objectifs de l’ouvrage

Données projet :

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques esthétiques

Dimensions de l’ouvrage

Densité des armatures

Données chantier :

Matériel de mise en œuvre

Méthodes de mise en œuvre

Conditions climatiques

Données du béton :

Ouvrabilité

Compacité

Durabilité

Aspect du parement

Classification des chantiers : d’après normes AFNOR

Catégorie A : chantier de petite importance (au plus 2 étages, portées limitées)

Catégorie B : chantier de petite importance (au plus 5 étages, portées limitées)

Catégorie C : chantier de moyenne importance ( au plus 16 niveaux, dimensions courantes)

Catégorie D : chantier de grande importance (IGH, entrepôts à fortes charges, complexe sportif, gares)

Catégorie E :chantier comportant des éléments particuliers (planchers grandes portées, porte à faux, poteaux très

élancés…), Elle est associée aux autres catégories et les chantiers sont désignables par les lettres AE ;

BE ; CE ; DE.

Edition « brutdebeton.com » 3/5

Auteur J.F. Picardat

- O

n

Voile de béton : Soubassements de façades – essais de coulage – 2006

d Béton clair parement lisse, fin, soigné

é

f

o On définit les principaux dosages

Dosage en ciment:

Fonction du plus gros granulat (D) en kg/m3 . Il est à noter que plus D est fin, plus la quantité

de ciment est importante

Fonction de la résistance du béton. Plus les résistances sont élevées, plus la quantité de

ciment est majorée.

Fonction de l’environnement. Impose le choix d’une catégorie de ciment.

Dosage en granulats:

On choisit le diamètre maximal « D » en fonction du type d’ouvrage à construire et des

moyens de mise en œuvre,

Les dosages sont exprimés en volume (t) et sont choisis en rapport à leur classe granulaire

(d/D)

On mesure la teneur en eau afin de déterminer la correction du dosage en eau du béton (%),

On définit un G/S qui est lié à la compacité voulue et à l’ouvrabilité souhaitée (1,2< α> 1,7).

Dosage en eau:

C’est la valeur la plus difficile à évaluer et il faut être très prudent quant à son calcul : on

calcule C/E selon la relation de Bolomey fcm = G x σ’ c x (C/E – 0,5)

D’où C/E = (fcm / G x σ’ c ) + 0,5

Et E= C/(C/E) dosage en eau efficace.

fcm : Résistance visée à 28j (MPa) avec f cm = 1,15 x fc 28

σ’ c : Classe de résistance du ciment (MPa) – 32,5 ; 42,5 ; 52,5 MPa

C : dosage en ciment

E : dosage en eau

G : Coefficient granulaire (G ≥0,5)

Le dosage en eau a une incidence directe sur la résistance du béton, sa porosité et sur sa

résistance à l’environnement. On a donc tout intérêt à procéder aux essais de plasticité afin de

rechercher la meilleure ouvrabilité.

Le dosage est pondéré par l’humidité relative des granulats. On distingue 4 degrés d’humidité :

Sec : cas rare Sable (S) 0 à 3% Gravier (G) 1%

Humide : cas courant 4 à 7% 3%

Mouillé : suite à pluie importante 8 à 11% 5%

Trempé : cas rare saturé en eau 12 à 15% 6%

Dosage en adjuvants

Le dosage en adjuvant est calculé à partir du poids de ciment

Classification européenne :

Plastifiants réducteurs d’eau : 0,3 à 0,5%

Superplastifiants hautement réducteur d’eau : ≈1%

Rétendeurs d’eau : ≈0,5% se reporter aux

notices fabricants

Entraineurs d’air (fonction% air occlus voulu) : 0,01 à 0,1%

Accélérateurs : 1à3%

Retardateurs : 0,1 à 0,5 %

Hydrofuges de masse : 1 à 3%

Antigels : voir données

fabricants

Antigélifs : voir données

fabricants

Dosage en éléments fins (fillers)

o On définit les méthodes de construction des parties d’ouvrages

Outils de coffrage :

Matériel de préparation :

Matériel de coulage :

Rotations

Cure du béton

Edition « brutdebeton.com » 4/5

Auteur J.F. Picardat

Mise en protection

Equipe de compagnons

Modèle de composition d’un béton courant : (d’après AFNOR)

Données de base :

Fc28 = a MPa soit F cm = 1,15 x a

Classe de consistance : TP A=

Classe de ciment CEM I 42,5

Granulats : coefficient granulaire G =

D= Ø mm

Mf =

Mvs = S : 2,54 G : 2,6 (kg/dm 3)

Dosage en ciment :

C/E = (fcm / G x σ’c ) + 0,5

D’où C = 425 kg/m3

Dosage en eau:

3

E= C/(C/E) l/m , la valeur est à corriger par rapport au % en eau absorbée par le granulat soit 4 %

Dosage des granulats :

Coordonnées de X = D / 2

3

Coefficient granulaire K (granulat roulé, vibration normale, C _ kg/m )

Coordonnées de Y - K’

Coefficient de compacité γselon tableau normalisé (considérant TP, vibration normale, D)

correction par rapport au ciment y: C – 360/5000 (par exemple)

γ’ = γ+ y

3

Volume de ciment : Vc = C * kg/m / 3,1 en litre

Volume des granulats V en litre

Volume absolu de sable : Vs en litre

de gravier : Vg en litre

3

Dosages en matériaux secs (kg/m )

Sable : l x 2,54

Gravier : l x 2,6

Ciment : kg/m3

Eau : C/C/E

densité théorique du béton : S+G+C+E

Les normes :

Celles-ci sont nombreuses.

C’est pourquoi nous vous proposons de vous reporter au chapitres des normes où vous trouverez la liste de

celles-ci avec un commentaire sur les plus importantes.

Edition « brutdebeton.com » 5/5

Auteur J.F. Picardat

Vous aimerez peut-être aussi

- CALCUL GicleursDocument2 pagesCALCUL GicleursHvacdm CesPas encore d'évaluation

- Béton Bitumineux - EnrobeDocument2 pagesBéton Bitumineux - EnrobeJunior BoumPas encore d'évaluation

- Analyse 1Document3 pagesAnalyse 1dggfgfhggfhghPas encore d'évaluation

- La Composition Du Beton Module MateriauxDocument32 pagesLa Composition Du Beton Module MateriauxSerge KouadioPas encore d'évaluation

- Dreux Et Gorisse ModifiéDocument14 pagesDreux Et Gorisse ModifiébertinPas encore d'évaluation

- Formulation Des BetonsDocument17 pagesFormulation Des BetonsMajid BelkadiPas encore d'évaluation

- Différents Types de BétonDocument4 pagesDifférents Types de BétonHoussem Eddine Hizem100% (1)

- Confection D'éprouvetteDocument5 pagesConfection D'éprouvetteDrOuazir Mansour100% (1)

- Formulation Des Betons Methode de DreuxDocument8 pagesFormulation Des Betons Methode de DreuxAnouarChaabanePas encore d'évaluation

- Emulsion de BitumeDocument25 pagesEmulsion de BitumeReda Nighthawk100% (2)

- Cours Methode D GORiSSEDocument26 pagesCours Methode D GORiSSEOussama SeddasPas encore d'évaluation

- Cours5 Formulation BetonsDocument49 pagesCours5 Formulation BetonsAimad Goumi100% (1)

- Beton Durci2Document17 pagesBeton Durci2Ibrahim AmichlaPas encore d'évaluation

- Les AdjuvantsDocument19 pagesLes AdjuvantsKhamsatPas encore d'évaluation

- Formulation Des BetonsDocument7 pagesFormulation Des BetonsAnouar MatiPas encore d'évaluation

- Essais de Laboratoire Controle de ChantierDocument75 pagesEssais de Laboratoire Controle de ChantierYao Albert KouakouPas encore d'évaluation

- Cours Formulation Des Bétons + ExerciceDocument8 pagesCours Formulation Des Bétons + ExerciceSad EkPas encore d'évaluation

- TP RouteDocument8 pagesTP RouteSaidPas encore d'évaluation

- Recyclage de ChausseeDocument160 pagesRecyclage de ChausseeMourad TajPas encore d'évaluation

- Définition de Béton FibreDocument7 pagesDéfinition de Béton FibreChawkiPas encore d'évaluation

- Cours en Béton Armé-Essais de LaboratoireDocument151 pagesCours en Béton Armé-Essais de LaboratoireFaustin KouassiPas encore d'évaluation

- Caractéristiques Et Propriétés Des Bétons AutoplaçantsDocument10 pagesCaractéristiques Et Propriétés Des Bétons AutoplaçantsaissaPas encore d'évaluation

- La Norme Béton NFEN206-CN - CommentairesDocument24 pagesLa Norme Béton NFEN206-CN - CommentairesAlexandros Gi100% (2)

- Méthode de Dreux-GorisseDocument13 pagesMéthode de Dreux-GorissegueurPas encore d'évaluation

- Gâcher Du Béton À La BétonnièreDocument2 pagesGâcher Du Béton À La BétonnièreousmPas encore d'évaluation

- Essais Destructifs Sur Eprouvettes en Beton Et Acier Darmature EnspsDocument14 pagesEssais Destructifs Sur Eprouvettes en Beton Et Acier Darmature EnspsmataraPas encore d'évaluation

- Brochure Béton Préfabriqué PDFDocument206 pagesBrochure Béton Préfabriqué PDFJ.DoePas encore d'évaluation

- Chapitre VI - PARTIE 2 LES BETONS HYDRAULIQUESDocument61 pagesChapitre VI - PARTIE 2 LES BETONS HYDRAULIQUESdouo100% (1)

- BHP Methode Des CoulisDocument13 pagesBHP Methode Des CoulisLaziz AtmaniPas encore d'évaluation

- Méthode de DreuxDocument31 pagesMéthode de DreuxAbderrahmane LaHssini67% (3)

- Introduction Et Usage Du Beton BDocument3 pagesIntroduction Et Usage Du Beton BJeudi VeritéPas encore d'évaluation

- Adjuvants PDFDocument119 pagesAdjuvants PDFSalah Eddine100% (1)

- Annexe Essai Au Cone EnspsDocument2 pagesAnnexe Essai Au Cone EnspsmataraPas encore d'évaluation

- Etude de Formulation GB 0-20Document18 pagesEtude de Formulation GB 0-20Pa Musa Lahii100% (1)

- NA427Document5 pagesNA427Lsp Ergosot Khemis-khechnaPas encore d'évaluation

- Methode de DreuxDocument31 pagesMethode de Dreuxhadji100% (1)

- Abaques CES Dreux GorisseDocument1 pageAbaques CES Dreux GorisseBenharzallah KrobbaPas encore d'évaluation

- FormulationDocument22 pagesFormulationmataraPas encore d'évaluation

- Cours Labo PARTIE 2 - LES GRANULATSDocument31 pagesCours Labo PARTIE 2 - LES GRANULATSbrahim_md67% (3)

- DREUXDocument10 pagesDREUXEric TF75% (4)

- Caractéristiques Du Béton AutoplaçantDocument5 pagesCaractéristiques Du Béton Autoplaçantmezdou moumenePas encore d'évaluation

- 2 LiantsDocument42 pages2 LiantsLamine MagassoubaPas encore d'évaluation

- MortierDocument19 pagesMortierAnonymous depAph9Pas encore d'évaluation

- T MDC Affaissement BétonDocument12 pagesT MDC Affaissement BétonKader Touri100% (1)

- Essai de PlaqueDocument12 pagesEssai de PlaqueAziz Elkhayari100% (1)

- Bitume EMG 2021Document97 pagesBitume EMG 2021Fisso Ben BenPas encore d'évaluation

- Chaussées en Béton de Ciment - Exécution Et Contrôle: Norme FrançaiseDocument39 pagesChaussées en Béton de Ciment - Exécution Et Contrôle: Norme Françaiserachid zoubiriPas encore d'évaluation

- Famille EnrobésDocument32 pagesFamille Enrobésabhd benzidPas encore d'évaluation

- Etude de La Norme - Beton - EN206-1Document10 pagesEtude de La Norme - Beton - EN206-1h@ss@n6655Pas encore d'évaluation

- Les Émulsions Et Les Différents Types de BitumesDocument3 pagesLes Émulsions Et Les Différents Types de BitumesL'acteur VictimePas encore d'évaluation

- Méthode de Composition de BétonDocument8 pagesMéthode de Composition de Bétonabhd benzidPas encore d'évaluation

- Methode de Dreux GorisseDocument13 pagesMethode de Dreux Gorisseali bin sefu0% (1)

- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueD'EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscaminguePas encore d'évaluation

- La Formulation Du BétonDocument5 pagesLa Formulation Du BétonKandousi Yassine100% (2)

- 2-Formulation Des BetonsDocument60 pages2-Formulation Des BetonsomarPas encore d'évaluation

- Formulation de BétonDocument27 pagesFormulation de BétonSalsyJnPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 - Caractéristiques Des MatériauxDocument7 pagesChapitre 1 - Caractéristiques Des MatériauxPFEEPas encore d'évaluation

- La Formulation Du Beton Methode de Dreux PDFDocument30 pagesLa Formulation Du Beton Methode de Dreux PDFHaifaHaifa100% (1)

- Formulation Du BétonDocument25 pagesFormulation Du BétonAbdelhamid BabahPas encore d'évaluation

- BétonDocument27 pagesBétonHicham Benkihoul100% (1)

- Les Qualités D'un Béton-90-118Document29 pagesLes Qualités D'un Béton-90-118Elmehdi BenbouazzaPas encore d'évaluation

- CV Metssou HamzaDocument1 pageCV Metssou Hamzaحمزة متسوPas encore d'évaluation

- Concept de La Semelle Pour La Grue Mobile ModelDocument1 pageConcept de La Semelle Pour La Grue Mobile Modelحمزة متسوPas encore d'évaluation

- Métré Exo Avec CorigeesDocument18 pagesMétré Exo Avec Corigeesحمزة متسو100% (4)

- Rabat AnnuaireDocument14 pagesRabat Annuaireحمزة متسوPas encore d'évaluation

- Bael ExrecicesDocument30 pagesBael Exrecicesحمزة متسو100% (1)

- Loi Terzaghi Cle7d741aDocument1 pageLoi Terzaghi Cle7d741aحمزة متسوPas encore d'évaluation

- Analyse GranulometriqueDocument16 pagesAnalyse GranulometriqueCharaf Khelifi100% (1)

- Du BellayDocument35 pagesDu BellaySmiljaPas encore d'évaluation

- BOURAS AK Syllabus Master 2 ELM 2018 Techniques de DéfaillancesDocument6 pagesBOURAS AK Syllabus Master 2 ELM 2018 Techniques de Défaillancesأبو كعب علاء الدينPas encore d'évaluation

- TP - Physique MpsiDocument3 pagesTP - Physique MpsiTom DukatenzeilerPas encore d'évaluation

- Assainissement RoutierDocument28 pagesAssainissement RoutierFrank VazPas encore d'évaluation

- Charte Mieux Vivre Ensemble 2016Document7 pagesCharte Mieux Vivre Ensemble 2016Emmanuel AssouanPas encore d'évaluation

- Statistique 6eDocument8 pagesStatistique 6emohamedPas encore d'évaluation

- RMG055 PartsDocument50 pagesRMG055 PartsTj CârvâjâlPas encore d'évaluation

- Durabilité Des Miroirs Pour L'énergie Solaire ÀDocument292 pagesDurabilité Des Miroirs Pour L'énergie Solaire ÀguerguerPas encore d'évaluation

- Élimination Du Colorant Basique Bleu de Méthylène en Solution Aqueuse Par L'argile de SafiDocument15 pagesÉlimination Du Colorant Basique Bleu de Méthylène en Solution Aqueuse Par L'argile de SafiAli ZourifPas encore d'évaluation

- Badernaço AltoDocument1 pageBadernaço AltojonathanPas encore d'évaluation

- 109N ICAM1 MFLU Annexe PompesCentrifugesDocument14 pages109N ICAM1 MFLU Annexe PompesCentrifugesمحمد جوامعPas encore d'évaluation

- MagmatismeDocument17 pagesMagmatismeTanguy Doumbia100% (1)

- Cours Logistique 2 Sur 9Document27 pagesCours Logistique 2 Sur 9François Akpo100% (1)

- TP Camion Et Finisseur PDFDocument13 pagesTP Camion Et Finisseur PDFOlivier IschiPas encore d'évaluation

- Program Licence Sciences Pour L Ingenieur 2Document8 pagesProgram Licence Sciences Pour L Ingenieur 2maomoulaurentmory6824Pas encore d'évaluation

- Wireless Mobile Networking 2019 Partie 3 V2Document64 pagesWireless Mobile Networking 2019 Partie 3 V2ok okPas encore d'évaluation

- 2as dc2 2019 PDFDocument2 pages2as dc2 2019 PDFAhmed benabdelkader100% (2)

- Livret de Stage L3 - 2019Document41 pagesLivret de Stage L3 - 2019Luc TiendrebeogoPas encore d'évaluation

- Lève Vitre ÉlectriqueDocument7 pagesLève Vitre ÉlectriqueRéunion RamPas encore d'évaluation

- 3396 7 Appinv Arduino Commande Par Sms Avec ReponseDocument7 pages3396 7 Appinv Arduino Commande Par Sms Avec ReponseAdel DataPas encore d'évaluation

- Hom 0439-4216 1962 Num 2 1 366450Document26 pagesHom 0439-4216 1962 Num 2 1 366450Moez MelloukiPas encore d'évaluation

- DC2 (26 01 08)Document5 pagesDC2 (26 01 08)Seif Souid100% (4)

- Discipolat Niveau 1Document97 pagesDiscipolat Niveau 1Djatchi DurandPas encore d'évaluation

- Description Image A Qui Est Ce Frigo Comprehension Ecrite Texte Questions Feuille Dexer - 136916Document1 pageDescription Image A Qui Est Ce Frigo Comprehension Ecrite Texte Questions Feuille Dexer - 136916marinaPas encore d'évaluation

- Bac 2016: SVT Obligatoire SDocument9 pagesBac 2016: SVT Obligatoire SMetronewsPas encore d'évaluation

- NC4 R0 Travaux de Génie ÉcologiqueDocument32 pagesNC4 R0 Travaux de Génie ÉcologiquehpiedPas encore d'évaluation

- Rehabilitation Des Structures PDFDocument75 pagesRehabilitation Des Structures PDFhnePas encore d'évaluation

- PDF-cours - S1 - 2021 - 2022Document148 pagesPDF-cours - S1 - 2021 - 2022Elbaraka HichamPas encore d'évaluation