Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours Reproduction Humaine - Bac Sciences Expérimentales

Transféré par

Sadok BoulaabaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours Reproduction Humaine - Bac Sciences Expérimentales

Transféré par

Sadok BoulaabaDroits d'auteur :

Formats disponibles

THÈME :

ᴥ REPRODUCTION HUMAINE ᴥ

(Bac Sciences Expérimentales)

COURS

BAC – EXERCICES

SCIENCES CORRIGÉS

EXPÉRIMENTALES

Travail

Coursélaboré

élaborépar

parleleprofesseur

professeur:

SAID JAMELEDDINE

SAID JAMELEDDINE

LYCÉEPILOTE

LYCÉE PILOTEDE

DESOUSSE

SOUSSE

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 1

CHAPITRE 1 :

REPRODUCTION MASCULINE

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 2

ÉTUDE DES STRUCTURES ET DES FONCTIONS

TESTICULAIRES

S' INTERROGER

►C’est à partir de la puberté, vers l’âge de 12-13 ans, que les

organes de l’appareil génital mâle entrent en activité. Le corps de

l’enfant subit des transformations aussi bien anatomiques,

physiologiques que psychiques, pour acquérir la fonction de

reproduction. Parmi les manifestations de la puberté on peut citer :

• Un développement de la musculature et des testicules

• Des éjaculations involontaires du sperme durant le sommeil

• L’apparition de poils sur le pubis, les aisselles et la face

• La modification de la voix

►Ces caractères constituent les caractères sexuels secondaires.

►Les organes génitaux externes et les glandes annexes constituent

les caractères sexuels primaires

L’adolescent qui remarque les manifestations de la puberté qui affectent

son corps, peut se poser les questions suivantes :

- Où et comment se forme le sperme ? De quoi est-il formé ?

- Quelle est l’origine des caractères sexuels secondaires ?

I-Organisation de l’appareil génital chez l’homme

Glande de Cowper

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 3

II-Etude des structures testiculaires chez l’homme

Testicule en place Testicule en coupe longitudinale Testicule en coupe transversale

ᴥ La coupe longitudinale d’un testicule montre que ce dernier est divisé en plusieurs lobules

testiculaires.

ᴥ La coupe transversale d’un testicule montre que chaque lobule testiculaire est formé par plusieurs

tubes séminifères (TS) entre les quels s’intercale un tissu interstitiel (TI)

TS

TS

Cellules

interstitielles

TS

Vaisseau sanguin

Microphotographie du tissu interstitiel Schéma d’interprétation du tissu interstitiel

ᴥLe tissu interstitiel est formé par des cellules interstitielles ou dites de Leydig et des capillaires

sanguins

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 4

MB

Zone A

Paroi du tube séminifère

Zone B

Membrane basale (MB)

Microphotographie d’un tube séminifère Schéma d’interprétation d’un tube séminifère

ᴥ Le tube séminifère renferme une zone périphérique nommée paroi du tube séminifère (zone A) et une

zone centrale nommée lumière du tube séminifère (zone B), les deux zones sont entourées par un tissu

conjonctif appelé membrane basale (MB).

1 1

MB

2

4

5

6

Lumière 7

Microphotographie de la paroi du tube séminifère Schéma d’interprétation de la paroi du tube séminifère

ᴥ La paroi du tube séminifère renferme deux catégories de cellules :

►Les cellules de Sertoli (1) : cellules diploïdes et géantes qui assurent la nutrition et le soutien des

spermatozoïdes.

►Les cellules germinales (souches) : cellules disposées en strates, qui sont à l’origine du gamète

mâle ; de la membrane basale (MB) à la lumière du tube séminifère on distingue :

(2) : spermatogonie à 2n chrs

(3) : spermatocyte I à 2n chrs

(4) : spermatocyte II à n chrs entiers

(5) : spermatide à n chrs simples

(6) : spermatide différencié à n chrs simples

(7) : spermatozoïde à n chrs simples

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 5

III-Etude des fonctions testiculaires chez l’homme

A- Etude de la fonction exocrine des testicules (la spermatogenèse)

1) Etude de la structure du spermatozoïde (gamète mâle)

Sperme humain éjaculé après centrifugation Sperme humain observé au microscope

4 1- tête

5 2- pièce intermédiaire

6

3- flagelle (queue)

7

4- acrosome

8 5- noyau

9

6- membrane plasmique

7- centriole

8- mitochondrie

9- cytoplasme

Schéma légendé du gamète mâle (spermatozoïde)

2) Etude des particularités cytologiques du spermatozoïde en relation avec sa fonction

►une taille petite et forme allongée hydrodynamique (mobile).

►la présence d’un flagelle qui assure la mobilité.

►la présence d’une pièce intermédiaire qui contient des mitochondries

particularités produisant l'ATP (énergie) nécessaire au mouvement du

cytoplasmiques spermatozoïde.

►une masse cytoplasmique très faible (cytoplasme réduit).

►La présence d’un acrosome contenant les enzymes nécessaires à la

fécondation.

particularités Noyau haploïde à n= 23 chromosomes simples ; qui renferme le programme

chromosomiques génétique paternel.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 6

3) Le déroulement de la spermatogenèse

La spermatogenèse est phénomène cellulaire continu qui se déroule en quatre phases dans la paroi

du tube séminifère à partir de la puberté

Phases Description

Multiplication Les spermatogonies (à 2n chrs) se multiplient par des mitoses illimitées

Certaines spermatogonies cessent de se multiplier et par la protéosynthèse

Accroissement

deviennent des cellules volumineuses nommées spermatocytes I (à 2n)

-chaque spermatocyte I (à 2n chrs) subit la division réductionnelle pour

donner deux spermatocytes II (à n chrs entiers) pour chacun

Maturation

-chaque spermatocyte II (à n chrs entiers) subit la division équationnelle pour

donner deux spermatides (à n chrs simples) pour chacun

Différenciation les spermatides subissent de profonds remaniements cytoplasmiques pour

(spermiogenèse) donner des spermatozoïdes : réduction du cytoplasme, formation de

l’acrosome, apparition de la pièce intermédiaire et du flagelle

N.B : les étapes de la spermiogenèse

Spermatide Vésicule golgienne

(2)

(1)

Spermatozoïde

(3) (4)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 7

4) L’évolution de la quantité d’ADN dans la lignée germinale au cours de la spermatogenèse

A B C D

A Multiplication C Maturation

B Accroissement D Différenciation

B- Etude de la fonction endocrine des testicules (l’hormogenèse)

1) Données cliniques et études histologiques

ᴥ Donnée clinique 1 :

La cryptorchidie est une anomalie qui affecte la descente des testicules de la cavité abdominale vers

les bourses (scrotum) au cours de la vie fœtale : la rétention des testicules à l'intérieur de la cavité

abdominale soumet les cellules germinales à des températures élevées pour leur développement

normal.

Scrotum

ᴥ Donnée clinique 2 :

L’individu cryptorchide comme l’homme normal, présente des caractères sexuels primaires et

secondaires normaux.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 8

Etudes histologiques :

►La figure 1 du tableau ci-dessous présente une coupe de testicule d’un individu normal (TS+TI)

► La figure 2 du tableau ci-dessous présente une coupe de testicule d’un individu cryptorchide (TS+TI)

Figure 1 : Testicule d’un homme normal Figure 2 : Testicule d’un cryptorchide

Coupe colorée d'un tube séminifère (TS) observée au microscope optique (X100)

Coupe colorée du tissu interstitiel (TI) coloré observé au microscope optique (X 400)

Exploitation des données cliniques Hypothèse proposée

►Chez l’homme normal, la paroi du tube séminifère

renferme toutes les cellules de la lignée germinale y

compris les spermatozoïdes → déroulement normal de la

spermatogenèse

Les caractères sexuels primaires et

►Chez l’homme cryptorchide, la paroi du tube séminifère secondaires sont sous le contrôle

est réduite avec l’absence des spermatozoïdes du tissu interstitiel

→ perturbation de la spermatogenèse

►Chez l’homme normal et celui cryptorchide, le tissu

interstitiel est intact et les caractères sexuels

primaires et secondaires sont normaux.

2) Vérification de l’hypothèse

Dans le but de déterminer l’action du tissu interstitiel sur les caractères sexuels masculins, on réalise les

expériences suivantes

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 9

Résultats enregistrés

Expériences réalisés Caractères sexuels Caractères sexuels

spermatogenèse

primaires secondaires

1 Rat pubère intact Normaux Normaux Normale

Castration bilatérale d’un rat

pubère (ablation des deux

testicules)

régression régression absence (stérile)

2 (évolution qui ramène

à un degré moindre)

Greffe des testicules ou

injections des extraits

testiculaires au rat castré

restauration restauration absence (stérile)

3 (consiste à remettre en

place un état précédent)

injections quotidiennes de la

testostérone au rat castré

4

restauration restauration absence (stérile)

Destruction sélectives des perturbation :

5 cellules interstitielles aux absence des

régression régression

rayons X d’un rat pubère spermatozoïdes

normal

Exploitation des résultats Informations apportés

La castration bilatérale de l’animal pubère entraine la

2 stérilité et la régression des caractères sexuels

La greffe des testicules ainsi que l’injection Les testicules contrôlent les caractères

3 quotidienne des extraits testiculaires à de l’animal

sexuels par la voie sanguine (voie

pubère castré entraine la restauration des caractères

sexuels humorale) par la sécrétion d’une hormone

L’injection quotidienne de la testostérone à l’animal sexuelle mâle appelée testostérone

4 pubère castré entraine les mêmes effets que celle

des extraits testiculaires

-Les caractères sexuels sont sous le

La destruction sélective des cellules interstitielles contrôle du tissu interstitiel →hypothèse

entraine : proposée est validée

5 - la régression des caractères sexuels → arrêt de la -La testostérone est sécrétée par les

sécrétion de testostérone cellules interstitielles

- pas d’achèvement de la spermatogenèse -La testostérone détermine les caractères

sexuels et active la spermatogenèse

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 10

3) Etude de l’hormone sexuelle mâle : la testostérone

a- Définition de l’hormone :

Substance sécrétée par une glande endocrine, libérée dans la circulation sanguine et destinée à agir de

manière spécifique sur une ou plusieurs cellules cibles afin d'en modifier le fonctionnement.

b- Nature chimique de la testostérone : La testostérone est une hormone stéroïde (lipide), du groupe

des androgènes (formule brute : C19H28O2) ayant des récepteurs cytoplasmiques au niveau des

cellules cibles

c- Mode de sécrétion de testostérone

Pulse

ᴥ Au cours de la vie d'un individu (de la puberté à la mort), la moyenne du taux de testostérone dans

le sang reste relativement constante à l'échelle de la journée, la semaine, voire du mois.

ᴥCependant, l'analyse plus fine (suivi à intervalles de temps plus court sur une journée) montre de

fortes variations de ce taux à l'échelle des heures appelées pulses : on parle de sécrétion pulsatile

d- Les effets physiologiques de la testostérone

Evolution du taux plasmatique de la testostérone en fonction de l’âge

ᴥ Pendant la vie fœtale : elle joue un rôle essentiel dans la masculinisation des organes génitaux

ᴥ À partir de la puberté : elle assure le développement des caractères sexuels primaires (organes

génitaux), apparition et maintien des caractères secondaires (pilosité-musculature-voix) et l’activation

de la spermatogenèse.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 11

EXERCICE D’ÉVALUATION

Le document suivant illustre le schéma de la coupe transversale d’un testicule humain

1) Annotez le document

2) S’agit-il d’un homme pubère ou impubère ? justifiez votre réponse.

3) Indiquez les particularités cytologiques de l’élément 7 en relation avec sa fonction.

4) Précisez (indiquez avec justification) les conséquences de la destruction sélective de l’élément 2

par irradiation aux rayons X

5) Pour étudier certaines phases du phénomène cellulaire à l’origine de la formation du gamète mâle

chez l’homme, on réalise les expériences suivantes :

a - Expérience 1 : On fait la micro-injection d’une substance radioactive dans le cytoplasme de

l’élément 4 (voir document ci-dessus), au bout de 74 jours on note l’apparition de la radioactivité

dans le cytoplasme de l’élément 7 (voir document ci-dessus). Qu’en déduisez-vous ?

b- Expérience 2 :

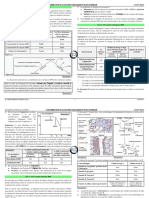

►Le document 1 résume les résultats de l’étude quantitative du taux d’ADN ainsi que la numération

des cellules effectuées sur une suspension des cellules germinales du testicule humain

Document 1

►Le document 2 indique l’état des chromosomes des cellules germinales du testicule humain

Document 2

Analysez ces résultats afin de dégager la phase en question du phénomène cellulaire à l’origine de

la formation du gamète mâle

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 12

CORRIGÉ

1)

1. Vaisseau sanguin

2. Cellule interstitielle

3. Spermatocyte I

4. Spermatogonie

5. Cellule de Sertoli

6. Spermatocyte II

7. Spermatozoïde

8. Spermatide

2) La coupe montre la présence des spermatozoïdes → spermatogenèse déclenchée → il s’agit

d’un homme pubère

3) Les particularités cytologiques du spermatozoïde en relation avec sa fonction

►une taille petite et forme allongée hydrodynamique (mobile).

►la présence d’un flagelle qui assure la mobilité.

►la présence d’une pièce intermédiaire qui contient des

particularités mitochondries produisant l'ATP nécessaire au mouvement du

cytoplasmiques spermatozoïde.

►une masse cytoplasmique très faible.

►La présence d’un acrosome contenant les enzymes nécessaires à la

fécondation.

particularités Noyau haploïde à n= 23 chromosomes simples ; qui renferme le programme

chromosomiques génétique paternel.

4) La destruction sélective des cellules interstitielles par irradiation aux rayons X entraine l’absence

de la sécrétion de testostérone ce qui entraine :

- La régression des caractères sexuels primaires et secondaires

- L’arrêt de la spermatogenèse

5)

a- Dans la paroi du tube séminifère les spermatogonies évoluent en spermatozoïdes : c’est la

spermatogenèse

b-

Analyse Déduction

-la quantité d’ADN dans le spermatocyte II est égale à la moitié de celle dans

le spermatocyte I

-le nombre des spermatocytes II est égal au double des spermatocytes I

-les chromosomes de spermatocyte I sont entiers et classés par paire donc il

s’agit d’une cellule diploïde La phase en question

- les chromosomes de spermatocyte II sont entiers et ne sont pas classés par met en jeu un mode de

paire : donc il s’agit d’une cellule haploïde division cellulaire qui

→ Les spermatocytes II résultent de la division réductionnelle des comprend deux

divisions successives

spermatocytes I

l’une réductionnelle et

-la quantité d’ADN dans la spermatide est égale à la moitié de celle dans le l’autre équationnelle :

spermatocyte II c’est la méiose → la

-le nombre des spermatides est égal au double des spermatocytes II phase en question est

-les chromosomes de spermatocyte II sont en un seul exemplaire et entiers : la maturation

donc les spermatocytes II sont des cellules haploïdes

- les chromosomes de spermatides sont en un seul exemplaire et simples :

donc les spermatides sont des cellules haploïdes

→ Les spermatides résultent de la division équationnelle des

spermatocytes II

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 13

RÉGULATION DES FONCTIONS TESTICULAIRES

S' INTERROGER

►Les spermatozoïdes produits par les tubes séminifères sont évacués par

les éjaculations ou détruits dans les voies génitales. La spermatogenèse est

alors activée pour compenser la baisse du nombre de spermatozoïdes.

► La testostérone sécrétée par les cellules interstitielles est constamment

dégradée dans le foie et éliminée dans les urines. Donc sa dégradation est CHH

compensée par une sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles

► Des lésions au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH)

entraînent un arrêt du fonctionnement testiculaire.

→ Existence d’un système de régulation qui permet d’informer les tubes

séminifères et les cellules interstitielles sur ces modifications

Comment fonctionne ce système de régulation ?

I-Organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire

Tige pituitaire

CHH

ᴥ L’hypothalamus est formé par des neurones hypothalamiques qui sécrètent la GnRH

ᴥ L’hypophyse antérieure est formée par des cellules endocrines qui secrètent les gonadostimulines FSH

et LH

ᴥ Entre l’hypothalamus et l’hypophyse, il y a une relation anatomique par la tige pituitaire et une

relation sanguine par le système porte.

II- Action de l’hypophyse sur les fonctions testiculaires

1) Observations cliniques

Des signes cliniques de l’hypogonadisme (atrophie des testicules à l’origine d’une stérilité et absence

ou faible développement de certains caractères masculins) sont souvent dus à un déficit d’origine

hypophysaire. Il est possible d’améliorer l’état de ces malades en réalisant des injections de produits

extraits de l’hypophyse.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 14

2) Hypothèse proposée

L’hypophyse commande les activités testiculaires (spermatogenèse et sécrétion de testostérone)

3) Vérification de l’hypothèse proposée

Dans le but de déterminer l’action de l’hypophyse sur les activités testiculaires , on réalise les

expériences suivantes

Expériences réalisées Résultats enregistrés

Animal mâle pubère témoin (avec l’hypophyse)

Coupe transversale du testicule

Hypophysectomie d’un animal mâle pubère (Ablation de

l’hypophyse)

2 •

•

•

Coupe transversale du testicule

Greffe de l’hypophyse en place ou l’injection quotidienne des

extraits hypophysaires à l’animal hypophysectomisé

3

Corrige les troubles de l’hypophysectomie

Analyse des résultats Déduction

L’hypophysectomie de l’animal mâle pubère entraine :

ᴥ atrophie du tube séminifère (quelques spermatogonies,

cellules de Sertoli atrophiées et absence des spermatozoïdes) L’hypophyse commande les

2 → arrêt de la spermatogenèse fonctions testiculaires par la

ᴥ atrophie du tissu interstitiel (cellules de Leydig moins voie sanguine grâce à la

nombreuses et atrophiées → arrêt de sécrétion de sécrétion des hormones

testostérone hypophysaires appelées

La greffe de l’hypophyse en place ainsi que l’injection gonadostimulines (FSH et LH)

3 quotidienne des extraits hypophysaires à l’animal pubère

hypophysectomisé entraine la restauration de la → hypothèse validée

spermatogenèse et la sécrétion de testostérone

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 15

4) Les effets physiologiques des gonadostimulines sur les testicules

Les conséquences de l’injection quotidienne des gonadostimulines (FSH et LH) sur l’aspect

anatomique et fonctionnel des tubes séminifères ainsi que du tissu interstitiel, chez un animal pubère

hypophysectomisé sont consignées dans le tableau suivant :

Expériences réalisées Résultats obtenus

Animal hypophysectomisé

1

Coupe transversale du testicule

Sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles : nulle

Sécrétion de l’ABP et de l’inhibine les cellules de Sertoli : nulle

Injection quotidienne de

l’hormone LH à l’animal

2

hypophysectomisé

Coupe transversale du testicule

Sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles : importante

Sécrétion de l’ABP et de l’inhibine par les cellules de Sertoli: nulle

Injection quotidienne de

l’hormone FSH à l’animal

3

hypophysectomisé

Coupe transversale du testicule

Sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles : nulle

Sécrétion de l’ABP et de l’inhibine les cellules de Sertoli: importante

Injection quotidienne et

combinée de l’hormone FSH

4

et de l’hormone LH à l’animal

hypophysectomisé

Coupe transversale du testicule

Sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles : importante

Sécrétion de l’ABP et de l’inhibine les cellules de Sertoli: importante

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 16

Analyse des résultats Déduction

L’injection quotidienne de l’hormone LH à -les cellules interstitielles sont

l’animal hypophysectomisé entraine le les cellules cibles de l’hormone

développement du tissu interstitiel LH

Expérience 2 accompagné d’une sécrétion importante de -l’hormone LH stimule la

testostérone alors que les tubes séminifères sécrétion de testostérone par les

restent atrophiés et sécrétion nulle de cellules interstitielles

l’inhibine et l’ABP

L’injection quotidienne de l’hormone FSH à

l’animal hypophysectomisé entraine le -les cellules de Sertoli sont les

développement des tubes séminifères sans cellules cibles de l’hormone FSH

achèvement de la spermatogenèse -l’hormone FSH stimule la

Expérience 3

accompagné d’une sécrétion importante de sécrétion de l’inhibine et de

l’inhibine et de l’ABP alors que le tissu l’ABP par les cellules de Sertoli

interstitiel reste atrophié et sécrétion nulle de

testostérone

Suite à l’injection associée des

gonadostimulines (LH et FSH) chez l’animal Le déroulement de la

Expérience 4 hypophysectomisé on note la présence des spermatogenèse nécessite

spermatozoïdes dans les tubes séminifères l’action combinée des

→ indice de l’achèvement de la gonadostimulines LH et FSH

spermatogenèse

Déterminisme hormonal de la spermatogenèse

La spermatogenèse est activée indirectement par l’action combinée des deux gonadostimulines (FSH et LH) :

-L’hormone LH stimule la sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles (de Leydig)

-L’hormone FSH stimule la synthèse de la protéine de liaison (ABP) par les cellules de Sertoli

-La testostérone se combine avec l’ABP (protéine de transport) pour former le complexe ABP- testostérone qui

active (stimule) la spermatogenèse.

Cellule de Leydig Cellule de Sertoli

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 17

3) Mode de sécrétion des gonadostimulines (FSH et LH)

Afin de déterminer le mode de sécrétion des gonadostimulines chez l’homme on réalise les expériences

suivantes :

►Expérience 1 : Les taux plasmatique des gonadostimulines (FSH et LH) dosés lors d'une analyse de

sang chez l'homme sont rapportés sur le graphe suivant.

Pulse

►Expérience 2 : L’évolution du taux de LH dans le sang d’un bélier est indiquée dans le graphe suivant.

Exploitation des résultats Déduction

Chez l’homme la sécrétion

1 Chez l’homme la sécrétion des gonadostimulines montre des des gonadostimulines est

variations sous forme des pics (pulses)

pulsatile, mais irrégulière :

elle dépend de plusieurs

2 Chez le bélier les pulses de LH sont espacées presque de 2 h facteurs (âge, stress,

et n’ayant pas la même amplitude (concentration)

odorat…)

III- Action de l’hypothalamus sur l’activité hypophysaire

1) Observations cliniques

Le Syndrome de Kallman de Morsier est caractérisé par :

ᴥ L’immaturité complète des testicules associée à un défaut total de production des gamètes mâles.

ᴥ Les neurones de l'hypothalamus ne sont pas physiquement connectés aux capillaires de la tige

hypophysaire.

ᴥ Les bilans hormonaux des patients révèlent des taux sanguins presque indétectables de FSH et LH.

ᴥ Une anosmie (un déficit de la perception des odeurs)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 18

2) Hypothèse proposée

L’hypothalamus commande l’activité de l’hypophyse antérieure, cette commande nécessite une relation

anatomique et sanguine entre les deux structures.

3) Vérification de l’hypothèse proposée

Dans le but de déterminer l’action de l’hypothalamus sur l’activité hypophysaire, on réalise les

expériences suivantes

Conditions

expérimentales Condition(1) Condition (2) Condition (3)

Chez le bélier pubère,

l’hypophyse est maintenue en

place mais la tige pituitaire est

sectionnée au niveau AB et

Chez le bélier pubère, on séparée de l’hypothalamus par

Conditions

Bélier pubère ayant le enlève l’hypophyse puis on la un papier imperméable

expérimentales

complexe hypothalamo- greffe à un endroit quelconque

hypophysaire intact (greffe sous-cutanée) sur le

même animal

A B

Libération des

hormones Oui Non Non

hypophysaire

conditions Analyse Déduction

La greffe sous-cutané de l’hypophyse prouve

l’absence des liens anatomiques entre cette ᴥ L’activité hypophysaire nécessite une

2 dernière et l’hypothalamus → l’arrêt de la relation anatomique entre l’hypothalamus

sécrétion des gonadostimulines (par rapport et l’hypophyse.

la condition 1)

La séparation de l’hypophyse de

l’hypothalamus en plaçant un papier ᴥ L’activité hypophysaire nécessite une

3 imperméable au niveau de la tige pituitaire relation sanguine entre l’hypothalamus et

sectionnée entraine l’absence de la l’hypophyse.

communication sanguine entre

l’hypothalamus et l’hypophyse → l’arrêt de la

sécrétion des gonadostimulines (par rapport → l’hypothèse proposée est validée

la condition 1)

NB :

On a extrait, au niveau du sang des capillaires de la tige de l’hypophyse, une substance secrétée

par les neurones de l’hypothalamus. C’est une neurohormone appelée GnRH (gonadotrophin-

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 19

Releasing hormon) ou gonadolibérine qui agit par voie sanguine sur l’hypophyse et stimule la sécrétion

des gonadostimulines.

Neurone

hypothalamique

Cellule hypophysaire à FSH ou LH

4) Mode de sécrétion de la gonadolibérine : GnRH

Les deux graphes ci-contre correspondent

a l'enregistrement, chez le bélier, des variations 1

des taux sanguins de deux hormones GnRH (graphe 1)

et LH (graphe 2). Les prélèvements sanguins sont

réalisés au niveau de la tige hypophysaire pour le

graphe1 et dans la circulation générale pour le graphe 2

2

Analysez ces graphes afin de dégager :

• le mode de sécrétion de ces hormones

• la relation de causalité entre les deux

secrétions.

Analyse des résultats Déduction

-La sécrétion de GnRH est

ᴥ La sécrétion de GnRH montre des variations sous forme des

pulsatile.

pics (pulses) dont l’amplitude atteint 6 pg.ml-1 avec une fréquence

de 1 pulse /4h

- Il y a une relation de

ᴥ La sécrétion de LH montre des variations sous forme des pics

causalité entre les deux

(pulses) dont l’amplitude atteint 50 ng.ml-1 avec une fréquence de

secrétions : les pulses de

1 pulse /4h

GnRH entrainent

ᴥ Les pulses de GnRH précèdent celles de LH

les pulses de LH → ce qui

ᴥ Les pulses de GnRH et celles de LH sont de même fréquence

prouve que l’hypothalamus

commande l’hypophyse

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 20

IV- Rétroaction (rétrocontrôle) testiculaire sur l’axe hypothalamo-hypophysaire

Dans le but de déterminer l’action de l’activité testiculaire sur l’axe hypothalamo-hypophysaire, on

réalise les expériences suivantes :

►Expérience 1 : Le tableau suivant représente les résultats de tests réalisés chez le même bélier,

3 jours avant la castration bilatérale (ablation des deux testicules) et 7 jours après

Test 1 Test 2

Tests réalisés Dosage de GnRH chez le Dosage de GnRH chez le

bélier 3 j avant la castration bélier 7 j après la castration

Résultats

obtenus

1)

Analyse des résultats Déduction

La sécrétion de GnRH est pulsatile

Avant la (1 pulse par heure) et de concentration La castration entraine une hypersécrétion de

castration entre 10 et 30 pg/ml GnRH → les testicules en place freine (inhibe)

La sécrétion de GnRH est pulsatile l’activité de l’hypothalamus : il s’agit d’un

Après la avec l’augmentation de la fréquence rétrocontrôle (feed-back=rétroaction) négatif

castration des pulses (3 pulse par heure) et de la

concentration (entre 15 et 45 pg/ml)

2) étant donné que l’activité hypophysaire est sous la commande hypothalamique ; suite à la castration

bilatérale du bélier, l’hypersécrétion de GnRH est à l’origine d’une hypersécrétion des

gonadostimulines (FSH et LH) avec une augmentation de la fréquence et de la concentration

Gonadostimulines (ng.ml-1) Gonadostimulines (ng.ml-1)

20

Temps (heure) Temps (heure)

Avant la castration Après la castration

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 21

►Expérience 2 : L’évolution du taux plasmatique de la gonadolibérine (GnRH) et des gonadostimulines

(FSH et LH) chez le même bélier castré suite à l’injection d’une forte dose de testostérone ou une forte

dose d’inhibine (hormone sécrétée par les cellules de Sertoli) est rapportée dans les graphes suivants.

GnRH GnRH

GnRH

Temps (h) Temps (h) Temps (h)

LH LH

LH

Temps (h) Temps (h) Temps (h)

FSH

FSH FSH

Temps (h) Temps (h) Temps (h)

bélier castré et traité par une bélier castré et traité par une

bélier castré

forte dose de testostérone forte dose d’inhibine

Exploitation des résultats Déduction

Pour le bélier castré et traité par une forte dose de La testostérone exerce un rétrocontrôle

testostérone le taux de GnRH s’annule ainsi que ceux des négatif sur la sécrétion de GnRH et par

gonadostimulines conséquence sur la LH et la FSH

Pour le bélier castré et traité par une forte dose d’inhibine ᴥ l’inhibine n’a pas d’effet sur la

le taux de GnRH et celui de LH demeurent élevé alors que sécrétion de GnRH et de LH

celui de FSH s’annule ᴥ l’inhibine exerce un rétrocontrôle

négatif sur la sécrétion de FSH

►Expérience 3 : Chez une souris mâle castrée, on injecte dans la circulation générale de la

testostérone marquée par un isotope radioactif. On réalise ensuite une autoradiographie d’une coupe

fine d’hypothalamus et de l’hypophyse. Les photographies obtenues donnent les résultats indiqués dans

le tableau suivant.

neurones cellules de l’hypophyse antérieure

hypothalamiques sécrétrices de FSH sécrétrices de LH

localisation de la -

+ +

radioactivité

►Expérience 4 : Chez une souris mâle castrée, on injecte dans la circulation générale de l’inhibine

marquée par un isotope radioactif. On réalise ensuite une autoradiographie d’une coupe fine

d’hypothalamus et de l’hypophyse. Les photographies obtenues donnent les résultats indiqués dans le

tableau suivant.

neurones cellules de l’hypophyse antérieure

hypothalamiques sécrétrices de FSH sécrétrices de LH

localisation de la +

- -

radioactivité

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 22

Exploitation des résultats Déduction

Pour la souris traitée par la testostérone marquée, la

radioactivité se localise spécifiquement au niveau des La testostérone agit au niveau des

neurones hypothalamiques et des cellules hypophysaires neurones hypothalamiques et des

sécrétrices de LH → présence des récepteurs spécifiques cellules hypophysaires sécrétrices de

au niveau de ces cellules LH

Pour la souris traitée par l’inhibine marquée, la radioactivité

se localise spécifiquement au niveau des cellules L’inhibine agit au niveau des cellules

hypophysaires sécrétrices de FSH → présence des hypophysaires sécrétrices de FSH

récepteurs spécifiques au niveau de ces cellules

Récapitulation

►Au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire:

- la testostérone est un stéroïde qui possède des récepteurs cytoplasmiques au niveau des

neurones hypothalamiques et les cellules hypophysaires sécrétrices de la LH.

- l’inhibine est une protéine qui possède des récepteurs membranaires au niveau des cellules

hypophysaires sécrétrices de la FSH.

►Chez l’homme:

ᴥ La testostérone inhibe indirectement la sécrétion de FSH en freinant la sécrétion de GnRH

ᴥ La testostérone inhibe la sécrétion de LH en agissant à deux niveaux:

→ au niveau de l’hypothalamus en freinant la sécrétion de GnRH.

→ au niveau de l’hypophyse en freinant la réponse des cellules hypophysaires sécrétrices de la LH à

l’action de GnRH.

ᴥ L’inhibine inhibe la sécrétion de FSH en freinant la réponse des cellules hypophysaires sécrétrices de la

FSH à l’action de GnRH.

V- Schéma fonctionnel commenté de la régulation hormonale des fonctions testiculaires

Commentaire

Schéma fonctionnel :

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 23

VI- Mécanisme de la régulation de la sécrétion de testostérone

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 24

EXERCICE D’ÉVALUATION

Pour comprendre les interactions hormonales entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules, on

se réfère à une étude médicale réalisée chez deux garçons C1 et C2 âgés de 19 ans, présentant des troubles de

la puberté et à une étude réalisée chez un garçon pubère normal.

1) Afin de déterminer la relation fonctionnelle entre les organes impliqués dans les manifestations de la puberté

chez le garçon normal, on réalise les deux tests suivants.

-1

GnRH (pg.ml )

Test 1 : On réalise des prélèvements sanguins au niveau de la tige

20

hypophysaire du garçon normal et on note les variations

Graphe 1

des taux sanguins de la GnRH (graphe 1 ci-contre).

10

Heures

Test 2 : On réalise des prélèvements sanguins au niveau de la 1 2 3 4

circulation générale du garçon normal et on note les

variations des taux sanguins de la LH et de la testostérone LH (ng.ml )

-1

(graphe 2 et graphe 3 ci-contre).

6

a- Indiquez l’origine de chacune des trois hormones. Graphe 2

b- Analysez les résultats obtenus afin de préciser le mode de 1

sécrétion des trois hormones ainsi que les relations fonctionnelles Heures

entre les organes impliqués dans leur sécrétion. 1 2 3 4

c- D’après ce qui précède et vos connaissance représentez par un -1

schéma de synthèse le mécanisme qui assure la stabilité de la Testostérone (ng.ml )

concentration plasmatique de la testostérone chez le garçon 10

normal pubère.

Graphe 3

2

Heures

1 2 3 4

2)

- Le document 1 représente l’évolution du taux plasmatique moyen de la testostérone en fonction de l’âge chez

le garçon pubère normal (document 1a) et chez les deux garçons C 1 et C2 (document 1b).

- Le document 2 représente l’évolution des caractères sexuels chez le garçon pubère normal (document 2a) et

chez les deux garçons C1 et C2 (document 2b).

Taux moyen de la testostérone (ng.ml-1) Document 2a Document 2b

10 - à 12ans : - à 12ans :

Développement des Les organes génitaux restent

8 Document 1a

organes génitaux de petite taille

6 - à 13 ans : - à 13 ans :

début de l’apparition la Pas de poils pubiens ni de

4

pilosité pubienne, de barbe barbe, pas de modification de

Document 1b

2 et modification de la voix la voix

- à 14 ans : - à 14 ans :

0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Développement considérable développement faible de la

Age en années de la musculature musculature

Document 1 Document 2

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 25

a- A partir de l’analyse comparative des résultats obtenus (document 1 et 2) précisez le déterminisme des

caractères sexuels masculins chez le garçon normal.

b- Proposez trois hypothèses qui pourraient être des causes possibles à l’origine des troubles observés chez les

garçons C1 et C2.

3) Pour discuter la validité des hypothèses proposées on réalise des tests chez les garçons C1 et C2. Les résultats

obtenus sont consignés dans le tableau suivant.

Test 3 Test 4

Tests réalisés

Dosage de GnRH Dosage de la LH

GnRH (pg.ml-1) LH (ng.ml-1)

30 10

Chez le garçon C1

15 5

Résultats obtenus 1 2 Heures 1 2 Heures

GnRH (pg.ml-1) LH (ng.ml-1)

30 10

Chez le garçon C2

15 5

1 2 Heures 1 2 Heures

a- Exploitez les résultats des tests réalisés afin de discuter la validité des trois hypothèses proposées pour les

garçons C1 et C2.

b- Pour préciser la cause à l’origine des troubles observés chez les garçons C 1 et C2, on réalise deux tests

complémentaires. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant.

Test complémentaire réalisé chez le garçon C1 Test complémentaire réalisé chez le garçon C 2

Culture des cellules interstitielles

injections quotidiennes de l’hormone prélevées par biopsie en présence de

Test réalisé Test réalisé

LH suivie du dosage de testostérone l’hormone LH radioactive

Correction des troubles de sécrétion Absence de la radioactivité au niveau

Résultat obtenu Résultat

de la testostérone des cellules interstitielles

obtenu

En vous basant sur vos réponses précédentes (2-b et 3-a) et des données fournies par les tests complémentaires

déterminez pour chaque garçon la cause qui est à l’origine des troubles observés.

4) À partir de l’analyse comparée des résultats du dosage de GnRH chez le garçon normal (test 1) et chez le garçon

C1 (test 3) et des donnés du document 1b, expliquez les résultats du dosage de GnRH chez le garçon C1.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 26

CORRIGÉ

1)

a-

-la GnRH est sécrétée par l’hypothalamus (neurones hypothalamiques)

-la LH est sécrétée par l’hypophyse antérieure.

-la testostérone est sécrétée par les testicules

b-

Analyse des résultats Déduction

-La sécrétion de trois

ᴥ La sécrétion de GnRH montre des variations sous forme des

-1 hormones est pulsatile.

pics (pulses) dont la concentration atteint 20 pg.ml avec une

fréquence de 1 pulse / h

- Il y a une relation de

causalité entre les trois

ᴥ La sécrétion de LH montre des variations sous forme des pics

secrétions : les pulses de

(pulses) dont la concentration atteint 6 ng.ml-1 avec une fréquence

GnRH entrainent celles de

de 1 pulse / h

LH qui entrainent celles

de testostérone → ce qui

ᴥ La sécrétion de testostérone montre des variations sous forme

prouve que l’hypothalamus

des pics (pulses) dont la concentration atteint 10 ng.ml-1 avec une

commande l’hypophyse

fréquence de 1 pulse / h

qui commande les

ᴥ Les pulses de GnRH précèdent celles de LH qui précèdent celle testicules

de testostérone

ᴥ Les pulses de GnRH et celles de LH et de testostérone sont de

même fréquence

Hypothalamus

c-

RC

GnRH

+ -

Hypophyse

LH

+

Tissu interstitiel

Testostérone

2)

a-

-Avant l’âge de 11 ans : le taux plasmatique de la testostérone chez le garçon

pubère normal ainsi que les garçons C1 et C2 est négligeable.

-A partir de l’âge de 11 ans :

chez le garçon normal il y a augmentation du taux plasmatique de

Analyse testostérone accompagnée de développement des caractères sexuels

comparative primaires et l’apparition des caractères sexuels secondaires

chez les garçons C1 et C2 le taux plasmatique de la testostérone demeure

très faible, les caractères sexuels primaires ne se développent pas et les

caractères sexuels secondaires n’apparaissent pas.

Déterminisme des

Chez le garçon pubère l’apparition et le maintien des caractères sexuels masculins

caractères

est déterminée par la testostérone

sexuels

masculins

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 27

b-

-Hypothèse1: anomalie au niveau de l’hypothalamus

-Hypothèse2: anomalie au niveau de l’hypophyse

-Hypothèse3: anomalie au niveau des testicules

3)

a-

Exploitation des résultats Validité des hypothèses proposées

-hypersécrétion de GnRH : fréquence des

pulses plus élevée (3 pulse par heure) et de -hypothèse 1 est non validée

Garçon C1 concentration plus importante entre 15 et

30 pg/ml, donc son hypothalamus est -hypothèse 2 est validée

fonctionnel.

-taux nul de LH, donc son hypophyse est -l’hypothèse 3 n’est pas encore vérifiée

non fonctionnelle

hypersécrétion de GnRH et de LH, donc le

Garçon C2 complexe hypothalamo-hypophysaire est - les hypothèses 1 et 2 sont non validées

fonctionnel -l’hypothèse 3 n’est pas encore vérifiée

b-

La reprise de la sécrétion de testostérone suite à l’injection quotidienne de l’hormone

Garçon C1

LH prouve que le tissu interstitiel est fonctionnel (hypothèse 3 est non validée) et par

conséquence les troubles observés résultent d’un dysfonctionnement de l’hypophyse.

L’absence de la radioactivité au niveau des cellules interstitielles suite à l’injection de

Garçon C2 l’hormone LH radioactive prouve l’absence des récepteurs spécifiques de LH au

niveau des cellules interstitielles, donc les troubles observés résultent des anomalies

au niveau des testicules (validité de l’hypothèse 3)

4)

-Chez le garçon C1 la sécrétion de GnRH (3 pulses/h et d’amplitude 30 pg/l) est supérieure à celle chez

le garçon normal (1 pulses/h et d’amplitude 20 pg/l) → L’hypersécrétion de la GnRH chez le garçon C1

s’explique par la levée du rétrocontrôle négatif (inhibition) exercée par la testostérone sur l’hypothalamus,

vu que le taux de testostérone chez ce dernier est presque nul (doc 1b)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 28

CHAPITRE 2 :

REPRODUCTION FÉMININE

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 29

ÉTUDE DES STRUCTURES OVARIENNES ET DE

L’OVOGENÈSE

S' INTERROGER

La puberté, chez la fille, commence vers l’âge de 11-12 ans et se

manifeste par des modifications organiques et un comportement

psychique féminin. Ces manifestations constituent les caractères

sexuels secondaires, parmi lesquels on peut citer :

• l’apparition de la pilosité pubienne puis axillaire

• le développement des seins

• l’élargissement des hanches

• l’apparition des premières règles (écoulement de sang)

Quelle est l’organisation de l’appareil génital de la femme ?

Quelle est la structure de l’ovaire ?

Comment se fait la formation des gamètes femelles ?

I-Organisation de l’appareil génital chez la femme

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 30

II- Etude de la structure de l’ovaire

Etude d’une microphotographie d’une coupe transversale de l’ovaire

ᴥ L’ovaire en coupe transversale montre la

présence d’une zone corticale (Zone A) et d’une Zone A

zone médulaire (Zone B)

ᴥ La zone médulaire est formée d’un tissu

Zone B

conjonctif riche en vaisseaux sanguins

ᴥ La zone corticale renferme des follicules et des

corps jaunes

Etude de follicules ovariens

Follicule Follicule Follicule tertiaire

Follicule secondaire Follicule mûr (de Degrâaf)

primordial primaire (cavitaire)

3: Thèque externe

8: Corona radiata

1: Ovocyte I 4: Thèque interne

7: Cavité folliculaire 9: Antrum

2: Cellule folliculaire 5: Granulosa

10: Cumulus oophorus.

6: Zone pellucide

-Une couche se forme et

-fusion des cavités folliculaires et

entoure l'ovocyte I : c’est

L'ovocyte I formation d'une seule cavité

Le follicule grossit la zone pellucide

s'entoure de - formation de plusieurs folliculaire appelée l'antrum,

et Les cellules - Les cellules folliculaires

quelques cellules cavités folliculaires dans la remplie de liquide folliculaire.

folliculaires se prolifèrent pour former

somatiques granulosa : remplies de liquide

multiplient par plusieurs couches de

aplaties, les folliculaire. -L’ovocyte I entouré de la zone

mitose et forment cellules, formant

cellules pellucide et de la corona radiata,

une couche continue la granulosa.

folliculaires. -développement des thèques flotte dans l’antrum et reste

autour de l'ovocyte -Les thèques commencent à

rattaché à la granulosa par

apparaître autour de la

le cumulus oophorus.

granulosa

L’évolution d’un follicule primordial en follicule mûr s’appele folliculogenèse (croissance folliculaire)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 31

Etude du corps jaune

corps Thèque externe

jaune

Thèque interne

Cellules lutéales

Corps jaune en place dans l’ovaire en Microphotographie du corps jaune Schéma d’interprétation du corps jaune

coupe longitudinale

Le corps jaune est constitué de deux thèques (externe et interne) et des cellules lutéales

III- Etude du gamète femelle

1) Structure et particularités cytologiques en relation avec sa fonction

Microphotographie du gamète Schéma d’interprétation du gamète

Ovaire le jour de l’ovulation femelle femelle

L'ovocyte II recueilli lors de l’ovulation est une cellule sphérique plus volumineuse que le

spermatozoïde, puisque son diamètre est de 1/10 de mm environ (la plus grosse cellule du corps),

et il est immobile. Il contient un matériel génétique excentrique bloqué en métaphase II. Son

cytoplasme est riche en substances nutritives et contient des granules corticaux à proximité de

la membrane cytoplasmique. L'ovocyte II est entouré d'une enveloppe protectrice ; la zone

pellucide à laquelle restent attachées de nombreuses cellules folliculaires formant la corona

radiata. Un globule polaire se trouve emprisonné entre cette zone pellucide et la membrane

cytoplasmique de l'ovocyte II.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 32

a- Structure du gamète femelle

1. premier globule polaire

2. matériel nucléaire bloqué en Met II

3. Zone pellucide

4. Cytoplasme

5. Granules corticaux

6. Corona radiata

A. Ovocyte II

B. Globule polaire

b- Etude des particularités cytologiques de l’ovocyte II en relation avec sa fonction

►un cytoplasme volumineux, riche en substances de réserve nécessaires pour

particularités la division de la cellule-œuf.

cytoplasmiques ►la présence des granules corticaux qui assurent la monospermie (pénétration

d’un seul spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte II).

particularités Noyau haploïde excentrique à n= 23 chromosomes dupliqués ; qui renferme le

chromosomiques programme génétique maternel.

2) Comparaison de la structure du gamète femelle (ovocyte II) à celle du spermatozoïde

Les éléments comparés Spermatozoïde Ovocyte II

forme Allongée Sphérique

Petite Grande

Taille

Mobilité Mobile Immobile

Réserves cytoplasmiques Pauvre en réserves Riche en réserves

Noyau Haploïde

IV- Etude de l’ovogenèse (fonction exocrine de l’ovaire)

1) Les étapes de l’ovogenèse

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 33

a- Pendant la vie fœtale

ᴥ Les ovogonies à 2 n chrs se multiplient par des mitoses limitées

ᴥ Les ovogonies à 2 n chrs subissent un début d’accroissement et se transforment en ovocytes I. Ces

derniers entrent en maturation par méiose mais se bloquent en prophase I

ᴥ Chaque ovocyte I bloqué en prophase I s’entoure de quelques cellules folliculaires et constitue le

follicule primordial; et la petite fille nait avec un stock des follicules primordiaux

b- De la puberté à la ménopause

ᴥ Pour chaque cycle sexuel, à l’intérieur du follicule en croissance, l’ovocyte I bloqué en prophase I

assure la poursuite de son accroissement grâce à une protéosynthèse intense, 24 à 36 h avant

l’ovulation, dans le follicule mûr l’ovocyte I bloqué en prophase I se détache de la granulosa et achève

sa division réductionnelle pour donner deux cellules inégales (étranglement cytoplasmique

excentrique):

● une cellule de petite taille appelée premier globule polaire (GP1) à n chrs entiers.

● une cellule de grande taille appelée ovocyte II à n chrs entiers, qui amorce immédiatement la

division équationnelle mais il se bloque en métaphase II

► Si l’ovocyte II expulsé dans la trompe n’est pas fécondé, il dégénère 24 h après l’ovulation.

►Si l’ovocyte II expulsé dans la trompe est fécondé, il achève la division équationnelle pour donner

deux cellules inégales (étranglement cytoplasmique excentrique):

● une cellule de petite taille appelée deuxième globule polaire (GP2) à n chrs simples.

● une cellule de grande taille appelée ovule (ovotide) à n chrs simples.

2) Comparaison entre la spermatogenèse et l’ovogenèse

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 34

EXERCICE D’ÉVALUATION

On se propose d’étudier certains aspects de la gamétogenèse chez l’espèce humaine

1) Le document 1 représente respectivement le schéma d’une structure X où se déroule totalement la

gamétogenèse chez le garçon et celui d’une structure Y où se déroule en partie la gamétogenèse chez la fille.

7

8

9

10

Cellule 1

Structure X Structure Y

Document 1

a- Annotez le document 1 en indiquant le nom des éléments numérotés de 1 à 10.

b- Identifiez les structures X et Y.

c- Le garçon est-il pubère ou impubère ? Justifiez votre réponse.

2) Faites un schéma légendé du gamète émis par la structure Y du document 1 au moment de l’ovulation.

3) Le document 2 représente l’évolution de la quantité d’ADN dans le noyau d’une cellule germinale au cours de la

gamétogenèse chez une fille.

Quantité d’ADN en pg

M1 M2

13

M3

6,5

3,25 A B C

D

Temps

Période T1 Période T2 Période T3

Document 2

Sachant que juste après le moment M2 se déroule un évènement E1 et juste avant le moment M3 se déroule un

évènement E2 :

a- Nommez :

- les périodes T1, T2 et T3.

- les évènements E1 et E2.

- les étapes A, B, C et D de la gamétogenèse chez la fille.

b- Indiquez le stade de division de la cellule 1 figurant dans la structure Y représentée dans le document 1.

c- Nommez les cellules germinales pour chacun des moments M1, M2 et M3 indiqués sur le graphe du

document 2 et représentez l’anaphase de ces cellules (pour simplifier on prend 2n = 4)

4) Comparez l’étape D de la gamétogenèse chez le garçon et chez la fille.

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 35

CORRIGÉ

1)

a-

1-spermatogonie

2- spermatocyte I

3-spermatocyte II

4-spermatide

5- spermatozoïde

6- cellule de Sertoli

7- thèque externe

8- thèque interne

9- granulosa

10- antrum (cavité folliculaire)

b-

Structure Nom Justification

X tube séminifère présence des cellules germinales et des cellules de Sertoli

présence d’une grande cavité folliculaire et des thèques ainsi que la

Y follicule mûr

présence de la granulosa

c- le tube séminifère du garçon renferme des spermatozoïdes, indice de déclenchement de la

spermatogenèse ; donc le garçon est pubère

2) Premier globule polaire

Matériel nucléaire bloqué en Met II

Zone pellucide

Cytoplasme

Granules corticaux

Corona radiata

Titre : schéma légendé d’un gamète femelle

3)

a-

E1 : ovulation

E2 : fécondation

T1 : vie fœtale

T2 : enfance

T3 : puberté

A- multiplication

B- début d’accroissement et de maturation

C- poursuite d’accroissement

D- poursuite de maturation

b- la cellule 1 est en prophase I

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 36

c-

Noms des

Moments Schémas des cellules en anaphase

cellules

Anaphase d’une mitose (dans chaque pôle de la cellule il y a un lot de

M1 ovogonie 4 chrs à une chromatide chacun)

Anaphase de la division réductionnelle (migration excentrique de deux

M2 Ovocyte I

lots de chromosomes + chaque lot renferme 2 chrs entiers)

Anaphase de la division équationnelle (migration excentrique de deux

M3 Ovocyte II

lots de chromosomes + chaque lot renferme 2 chrs simples)

4)

Phase de

maturation Spermatogenèse Ovogenèse

-se fait par méiose

Similitudes -donne des cellules haploïdes

Débute dés la puberté Débute dés la vie fœtale

Se déroule totalement dans les Débute dans les ovaires et s’achève dans

testicules les trompes de Fallope

Achèvement inconditionné par la Achèvement conditionné par la

Différences fécondation fécondation

Méiose discontinue (blocage en prophase

Méiose continue I et en métaphase II)

Etranglement cytoplasmique Etranglement cytoplasmique excentrique

équatorial qui donne des cellules à qui donne des cellules à taille inégale

taille égale

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 37

ÉTUDE DES CYCLES SEXUELS CHEZ LA FEMME ET LE

MÉCANISME DE RÉGULATION

S' INTERROGER

De la puberté à la ménopause, Le caractère cyclique de

l’activité génitale se manifestant, chez la femme, par un

écoulement sanguin périodique ou menstruations. Donc

dans les organes génitaux de la femme (ovaires-utérus) se

déroulent des transformations périodiques appelées cycles

sexuels dont la durée moyenne est de 28 j.

- Quelles sont les modifications qui se déroulent dans

l’ovaire au cours d’un cycle sexuel ?

- Quelles sont les modifications qui se déroulent dans

l’utérus au cours d’un cycle sexuel ?

-Quels sont les mécanismes qui assurent la régulation du

fonctionnement cyclique de l’appareil génital de la

femme ?

I- Etude du cycle ovarien chez la femme

Le document suivant récapitule les événements qui se produisent au cours d’un cycle ovarien de 28 j :

Phase B : ……………..

Phase A : ……………………….. Phase C : …………………………..

J1 J14 J21 J28

8

3

S1 :………………… S2:………………… S3 :………………… S4 :………………… S5 :…………………

…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

Phase A: phase folliculaire Phase B: ovulation Phase C: phase lutéale

S1: follicule cavitaire (tertiaire)

S2: follicule mûr

S3: follicule rompu

S4: corps jaune développé

S5: corps jaune dégénéré

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 38

Le cycle ovarien comprend trois phases :

1- La phase folliculaire (pré ovulatoire) de J1 à J13:

Il y a évolution (croissance) de certains follicules cavitaires dont un seul devient follicule mûr (follicule

dominant), les autres dégénèrent : c’est l’atrésie folliculaire

2- La phase ovulatoire (ovulation) le J14:

Le follicule mûr fait saillie à la surface de l’ovaire et va se rompre (s’éclate) afin d’expulser le gamète

femelle (ovocyte II bloqué en Met II) dans la trompe de Fallope et le follicule rompu reste dans l’ovaire

3- La phase lutéale = lutéinique (post ovulatoire) de J15 à J28:

- Le follicule rompu se transforme en corps jaune: Ce follicule conserve les thèques (externe et interne),

se ferme, les cellules granuleuses (de la granulosa) se développent, se chargent d’un pigment jaune

(la lutéine) et deviennent des cellules lutéales (lutéiniques)

- Le corps jaune atteint son maximum de développement le J21.

- En absence de fécondation : le corps jaune régresse et perd son activité à la fin du cycle sexuel : c’est

un corps jaune cyclique

- En cas de fécondation, le corps jaune persiste et continu son activité : c’est un corps jaune gestatif

NB:

- La durée de la phase lutéale est constante de l’ordre de 14 jours

- La durée de la phase folliculaire est + ou – de 14 jours

II- Etude de l’histologie de l’utérus d’une femme

Glande utérine

Utérus Cavité Vaisseaux Endomètre

sanguin

Couche basale

Myomètre

Utérus de la femme en Microphotographie de l’utérus de la Schéma de l’utérus de la femme en coupe

place femme en coupe transversale (CT) longitudinale (C L)

ᴥ L'utérus est un organe creux suspendu à la région lombaire par le ligament large où se déroule

la grossesse, il est composé de deux structures : le muscle utérin ( myomètre) et la muqueuse

utérine (endomètre).

ᴥ Chaque glande utérine est formée d’un tissu épithélial qui renferme des cellules sécrétrices du mucus

et du glycogène

détail

Glande utérine

Cellules utérines sécrétrices

Microphotographie des

glandes utérines en CT

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 39

III- Etude du cycle utérin (menstruel) chez la femme

1) Cycle de l’endomètre

Le document suivant récapitule les transformations qui se produisent dans l’endomètre au cours d’un

cycle utérin de 28 j :

Phases Phase M1 Phase M2 Phase M3

du cycle

Epaisseur en mm

4

8

Epaisseur de l’endomètre

3

6 2

4 1

J5 J14

14 J21

jours J28

Aspet de l’endomètre (CT)

Cavité

utérine

Absence de l’aspect d’une dentelle Présence de l’aspect d’une dentelle

utérines (CT)

Aspect des glandes

Tubulaire Sinueuse Sinueuse

Phase M1: phase menstruelle Phase M2: postmenstruelle Phase M3: phase prémenstruelle

1: glande utérine tubulaire

2: vaisseau sanguin non spiralé

3: vaisseau sanguin spiralé

4: glande utérine sinueuse (tortueuse)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 40

a- Phase menstruelle (menstruations = règles): J1 à J5

La partie supérieure de la muqueuse se nécrose, se fragmente et tombe entrainant des saignements

avec la persistance de la couche basale de l’endomètre

b- Phase post menstruelle : J5 à J14

•accroissement de l’épaisseur de la muqueuse utérine (régénération de l’endomètre)

• prolifération des vaisseaux sanguins non spiralés

• développement des glandes utérines tubulaires (en tubes)

c- Phase pré menstruelle : J14à J28

• poursuite de la prolifération de l’endomètre qui atteint une taille maximale le J21.

• les glandes utérines deviennent plus longues, sinueuses (tortueuses) et sécrétrices du mucus et du

glycogène; d’où l’aspect de la dentelle utérine

• les vaisseaux sanguins deviennent spiralés.

Rôle des modifications anatomiques de l’endomètre dans la fonction reproductrice :

Toutes ces modifications (l’épaississement de la muqueuse, le développement de la vascularisation et

les secrétions des glandes) préparent les conditions favorables a la réception de l'embryon, a son

implantation dans la muqueuse et a son développement au cours de la grossesse

N.B :

ᴥ Au cours d’un cycle sexuel sans fécondation : la partie supérieure de l’endomètre meurt par arrêt de

la circulation sanguine et, en tombant, les vaisseaux sanguins s’ouvrent laissant sortir le sang qui s’écoule

par le vagin : c’est la menstruation avec laquelle un nouveau cycle recommence.

M M : menstruations M

jours

ᴥ Au cours d’un cycle sexuel avec fécondation : l’endomètre demeure bien développé pour assurer la

grossesse, avec un blocage du cycle utérin et absence des menstruations durant la grossesse

M : menstruations

Endomètre développé

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 41

2) Cycle du myomètre

Le myomètre est composé de tissu musculaire lisse riche en éléments vasculaires. Le document suivant

représente l’évolution de l’épaisseur du myomètre ainsi que des enregistrements de son activité

mécanique au cours cycle utérin (menstruel)

Phase du cycle utérin Phase menstruelle Phase postmenstruelle Phase prémenstruelle

Epaisseur 15 mm 15 mm 15 mm

Contraction

activité mécanique

Phases du cycle utérin menstruelle et postmenstruelle prémenstruelle

Analyse Epaisseur du myomètre demeure constant le long du cycle de l’ordre de 15 mm

comparative Activité du myomètre contraction rythmique pas de contraction (silence)

Les contractions myomètre Le silence utérin favorise

rôle des modifications dans la

permettent d'expulser le sang l'implantation de l’embryon

fonction reproductrice

des règles. en cas de fécondation

3) Cycle de la glaire cervicale (mucus sécrété par le col de l’utérus)

Le document suivant montre l’évolution de certaines caractéristiques (aspect, volume, filaments et

diamètre des mailles) de la glaire cervicale au cours des différentes phases d’un cycle sexuel de 28 j.

Phases du cycle folliculaire et lutéale ovulatoire

Aspect

Importance de sécrétion (volume) 0,2 ml 0,9 ml

étude microscopique des filament

filaments protéiques et des

mailles

Diamètre des mailles 0,5 μm → 1 μm 8 μm → 12 μm

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 42

Phases du cycle sexuel folliculaire et lutéale ovulatoire

Aspect de glaire visqueuse (pâteuse) filante

Analyse Importance de

Sécrétion faible Sécrétion abondante

comparative sécrétion

Les mailles sont de faible Les mailles sont de grand

Maillage

diamètre → maillage serré diamètre → maillage lâche

Le maillage lâche facilite le

Le maillage serré empêche le

passage des spermatozoïdes

passage des spermatozoïdes

rôle des modifications dans travers le col de l’utérus →

travers le col de l’utérus →

la fonction reproductrice glaire cervicale perméable au

glaire cervicale imperméable

spermatozoïde : condition

au spermatozoïde

nécessaire pour la

fécondation

NB : cycle de la température corporelle

La température corporelle de la femme évolue tout

au long du cycle sexuel :

durant la phase folliculaire, elle est inferieure

à 37°C

à partir du jour de l’ovulation, elle remonte,

au –dessus de 37°C et se maintient à ce

niveau durant la phase lutéale

IV- Mécanisme de la régulation hormonale des cycles sexuels chez la femme

A- Relation fonctionnelle entre l’ovaire et l’utérus

1) Observations et données cliniques

ᴥ Le cycle ovarien et celui utérin sont synchronisés

ᴥ Le syndrome de Stein-Leventhal est une maladie encore mal connue, caractérisée par des ovaires

polykystiques et une raréfaction des règles (spanioménorrhée)

2) Proposition des hypothèses

ᴥ Hypothèse 1 : l’utérus contrôle les ovaires

ᴥ Hypothèse 2 : les ovaires contrôlent l’utérus

3) Vérification des hypothèses proposées

Pour vérifier les hypothèses émises, on réalise sur des rattes normales et pubères, la série

d’expériences suivantes :

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 43

Analyse des résultats Déduction

Expérience 1 L’ablation de l’utérus reste sans effet sur Hypothèse 1 non validée

l’activité ovarienne

L’ovariectomie entraine l’arrêt du cycle ᴥHypothèse 2 validée

Expérience 2 utérin accompagné de l’atrophie de ᴥLes ovaires commande l’utérus par

l’utérus la voie sanguine grâce à la sécrétion

L’injection des extraits ovariens à la ratte des hormones sexuelle femelles : les

Expérience 3 entraine le développement de œstrogènes (œstradiol) et la

l’endomètre progestérone

4) Etude des hormones ovariennes chez la femme

a- Profil de sécrétion des hormones ovariennes

Le document suivant indique l’évolution du taux plasmatique des hormones ovariennes (œstrogènes et

progestérone) durant deux cycles sexuels successifs

Cycle sexuel 1 Cycle sexuel 2

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 44

Analyse de profil de sécrétion Déduction

ᴥ le profil de sécrétion des hormones ovariennes du - la sécrétion des hormones

cycle sexuel 1 est analogue à celui du cycle sexuel 2 ovariennes chez la femme est

ᴥ pour chaque cycle sexuel : cyclique

- Taux plasmatique variable durant le cycle sexuel.

- L’œstradiol est sécrété le long du cycle sexuel

avec deux pics de sécrétion: un pic important de

l’ordre de 25 ng/100ml pendant la phase

folliculaire vers le J13, et un pic moins important

de l’ordre de 12 ng/100ml pendant la phase - la sécrétion des œstrogènes

lutéale vers le J21. précède celle de progestérone

- La progestérone est sécrétée uniquement durant

la phase lutéale avec un seul pic de sécrétion de

l’ordre de 1400 ng/100ml le J21.

- Chute du taux plasmatique des deux hormones à

la fin du cycle sexuel

b- Origine des hormones ovariennes (structures sécrétrices)

Le document suivant montre l’évolution en parallèle, des structures et des taux des hormones

ovariennes, au cours d’un cycle sexuel de 28 jours.

Relation entre structures et hormones ovariennes Structure sécrétrice de l’hormone

ᴥ durant la phase folliculaire la croissance des follicules est ►pendant la phase folliculaire

accompagnée par l’augmentation du taux plasmatique l’œstradiol est sécrété par les

d’œstradiol follicules (thèque interne et granulosa)

ᴥ durant la phase lutéale la croissance du corps jaune est ►pendant la phase lutéale les

accompagnée par l’augmentation du taux plasmatique des hormones ovariennes sont sécrétées

hormones ovariennes pour atteindre un maximum le J 21 ; puis la par le corps jaune (l’œstradiol par la

régression du corps jaune est accompagnée par la chute du thèque interne et la progestérone par

taux plasmatique des hormones ovariennes les cellules lutéales)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 45

c- Les effets physiologiques des hormones ovariennes sur l’utérus

Le document suivant traduit l’évolution en parallèle, des taux des hormones ovariennes et de

l’aspect de l’utérus, au cours d’un cycle sexuel de 28 jours.

Les effets physiologiques des hormones ovariennes sur l’endomètre :

ᴥ Pendant la phase postmenstruelle :

L’augmentation du taux de l’œstradiol entraine la prolifération de la muqueuse utérine, sa

vascularisation et la formation des glandes utérines tubulaires.

ᴥ Pendant la phase prémenstruelle :

Sous l’action combinée des deux hormones ovariennes (l’œstradiol et la progestérone), le

développement de la muqueuse s’accentue ; les glandes utérines deviennent sinueuses (aspect de la

dentelle utérine) et sécrétrices du mucus et du glycogène ; les vaisseaux sanguins sont spiralés

Déterminisme de la menstruation :

La chute du taux plasmatique des hormones ovariennes a la fin du cycle, suite a la régression du

corps jaune, provoque la mort et le détachement de la partie supérieure de l’endomètre, ce qui

entraine la menstruation au début du cycle suivant.

NB :

- l’œstradiol provoque l’apparition des caractères sexuels secondaires chez la fille à la puberté.

- l’œstradiol prépare l’endomètre à l’action de la progestérone en stimulant la synthèse des

récepteurs spécifiques de la progestérone au niveau des cellules de l’endomètre

- La progestérone à un effet thermogène, elle est à l’origine de la montée de la température

corporelle au cours de la phase lutéale

- L’œstradiol stimule la contraction du myomètre alors que la progestérone assure le silence

utérin (inhibe la contraction)

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 46

B- Relation fonctionnelle entre l’hypophyse et les ovaires

1) Observation clinique

Chez la femme des tumeurs bénignes au niveau de l’hypophyse entrainent un déficit de sécrétion

des hormones hypophysaires (FSH et LH) accompagné des troubles sexuels (arrêt des cycles ovarien)

2) Proposition de l’hypothèse

L’hypophyse contrôle les ovaires

3) Vérification de l’hypothèse proposée

Pour vérifier l’hypothèse proposée, on réalise les expériences suivantes

Analyse des résultats Déduction

L’hypophysectomie entraine l’arrêt du

Expérience 1 cycle ovarien accompagné de l’atrophie L’hypophyse commande l’ovaire par

des ovaires la voie sanguine grâce à la sécrétion

L’injection des extraits hypophysaires à la des gonadostimulines : FSH et LH

Expérience 2 ratte hypophysectomisée entraine le → Hypothèse validée

développement des ovaires

4) Etude des hormones hypophysaires chez la femme

a- Profil de sécrétion des hormones hypophysaires

Le document suivant indique l’évolution du taux plasmatique des hormones hypophysaires (FSH et LH)

durant deux cycles sexuels successifs

Taux des hormones hypophysaires

Cycle sexuel 1 Cycle sexuel 2

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 47

Analyse de profil de sécrétion Déduction

ᴥ le profil de sécrétion des hormones hypophysaires du - la sécrétion des hormones

cycle sexuel 1 est analogue à celui du cycle sexuel 2 hypophysaires chez la femme

ᴥ pour chaque cycle sexuel : est cyclique

⇫ étude de la FSH (Follicl Stimulating Hormon) :

-Taux plasmatique variable durant le cycle sexuel.

- Augmentation puis diminution du taux plasmatique

pendant la phase folliculaire

- pic de sécrétion le J14 12 h avant l’ovulation - les pics des gonadostimulines

- taux plasmatique faible durant la phase lutéale avec une sont synchronisés

légère augmentation à la fin du cycle

⇫ étude de la LH (Luteinizing Hormon) :

Taux plasmatique faible durant tout le cycle sexuel avec

un seul pic important le J14 (12 h avant l’ovulation).

b- Les effets physiologiques des hormones hypophysaires sur les ovaires

Le document suivant illustre la variation simultanée du taux plasmatique des hormones hypophysaires et

des hormones ovariennes ainsi que l’évolution des structures ovariennes au cours d’un cycle normal.

Cycle des hormones

hypophysaire

Cycle ovarien

Cycle des hormones

ovariennes

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 48

Relation entre l’évolution du taux des Les effets physiologiques des hormones

gonadostimulines, des hormones ovariennes et hypophysaires sur les ovaires

des structures ovariennes au cours du cycle sexuel

L’augmentation du taux de FSH

est accompagnée de l’évolution L’hormone FSH stimule la croissance

Phase du follicule cavitaire en follicule folliculaire (folliculogenèse) ainsi que la

folliculaire mûr ainsi que l’augmentation du sécrétion d’oestradiol par les follicules en

taux d’oestradiol sécrété par ces évolution

follicules en évolution

les pics des gonadostimulines

Phase (FSH et LH) synchronisés Le pic important de LH (surtout) associé à

ovulatoire précèdent l’ovulation de 12 h celui de FSH déclenchent l’ovulation

L’évolution du taux de LH est

accompagnée de l’évolution du L’hormone LH stimule la transformation du

follicule rompu en corps jaune follicule rompu en corps jaune ainsi que la

Phase lutéale ainsi que la variation du taux sécrétion des hormones ovariennes

des hormones ovariennes (oestradiol et progestérone) par le corps

sécrétées par ce corps jaune jaune en évolution

en évolution

NB :

- La chute du taux plasmatique de la FSH à la fin de la phase folliculaire accélère l’atrésie

folliculaire (dégénérescence des follicules).

- L’augmentation du taux plasmatique de la FSH à la fin du cycle sexuel assure le recrutement

folliculaire pour les cycles sexuels suivants.

C- Relation fonctionnelle entre l’hypothalamus et l’hypophyse

Des dosages du taux plasmatique de la gonadolibérine GnRH (neurohormone hypothalamique) et des

hormones hypophysaires (FSH et LH) chez la femme au cours d’un cycle normal de 28 j ont permis de

tracer les courbes suivantes :

2 3

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 49

Exploitation des résultats Déduction

les graphes 1 , 2 et 3 montrent des La sécrétion des

Mode de sécrétion variations sous forme des pics (pulses) hormones est pulsatile

des hormones dont l’amplitude et la fréquence varie selon

la phase du cycle sexuel

- Taux variable de GnRH avec la

présence d’un pic le j12

- Taux variable des gonadostimulines L’hypothalamus contrôle

Relation fonctionnelle

FSH et LH avec la présence d’un l’hypophyse

entre l’hypothalamus

pic le j13

et l’hypophyse

- Le pic de GnRH précède celui des

gonadostimulines → relation de

causalité : le pic de GnRH entraine

celui des gonadostimulines

D- Rétrocontrôle ovarien sur le complexe hypothalamo-hypophysaire

1) Données cliniques

Le document suivant montre chez deux femmes, l’une normale et l’autre ménopausée, l’écographie des

ovaires et le taux plasmatique moyen des hormones hypophysaires (FSH et LH)

Femme Normale Ménopausée

Ecographie des ovaires

OVAIRE OVAIRE

Follicules

Taux des gonadostimulines

Taux moyen de

FSH mUI.ml-1 17 170

Taux moyen de 35 140

LH mUI.ml-1

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 50

Exploitation des résultats Hypothèse proposée

Chez la femme ménopausée on note : En absence des ovaires il y a

-absence des follicules dans les ovaires → atrésie hypersécrétion des gonadostimulines

folliculaire totale → ovaire non fonctionnel → les ovaires exercent un

rétrocontrôle négatif sur le complexe

-les taux de LH et de FSH sont considérablement hypothalamo-hypophysaire

augmentés (10 fois pour FSH et 4 fois pour LH).

2) Vérification de l’hypothèse proposée

Le document ci-dessous présente la variation du taux plasmatique de l’hormone LH chez une guenon

(femelle du singe ayant un cycle sexuel comparable à celui de la femme) normale et une guenon suite à

l’ablation des ovaires (ovariectomie bilatérale).

Guenon ovariectomisée

Guenon normale

Etat de la guenon Normale ovariectomisée

Taux faible durant tout le cycle Taux élevé et presque constant

Analyse comparative du taux sexuel de l’ordre de 5 ng/ml sauf de l’ordre de 20 ng/ml avec

de LH un pic de sécrétion le jour de l’absence d’un pic de sécrétion

l’ovulation qui atteint 35 ng/ml

Les ovaires exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe

Déduction

hypothalamo-hypophysaire

3) Les modalités d’action des hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire

Afin de déterminer les modalités d’action des hormones ovariennes (oestradiol et progestérone) sur le

complexe hypothalamo-hypophysaire, on réalise les expériences suivantes sur des guenons femelles

adultes

Professeur : Saïd Jameleddine ᴥᴥ Lycée Pilote de Sousse ᴥᴥ Page 51

A

Expériences réalisées Résultats obtenus

Expérience 1 :

Chez une guenon (femelle du singe) ovariectomisée,

des injections d'oestradiol sont réalisées suivant le

protocole suivant :

⇫ depuis le temps t0 et jusqu'au le temps t1,