Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Fiche Palais Royal Galeries

Fiche Palais Royal Galeries

Transféré par

Dardo Araujo0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues2 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues2 pagesFiche Palais Royal Galeries

Fiche Palais Royal Galeries

Transféré par

Dardo AraujoDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 2

16e 17e 18e 19e 20ee 21e

Histoire des galeries

les galeries du palais-royal

du palais-Royal

Le 1er janvier 1776, le duc d’Orléans remet à

son fils le droit de jouissance du Palais-Royal. L e jardin du Palais-Royal était ouvert sur

la ville jusqu‘à ce que le Duc de Chartres

(Louis Philippe Joseph d’Orléans) obtienne

de son cousin le roi Louis XVI, l’autorisation de

Le 30 décembre 1780, Louis Philippe d’Or- faire construire des galeries autour du jardin,

léans (dit le Gros) donne à son fils le duc afin de réaliser la première spéculation immobi-

de Chartres la propriété du Palais-Royal à lière à Paris.

l’exclusion des collections et des meubles. En 1781, il confie le projet à l’architecte Victor Louis.

Au début de 1780, le trésorier Seguin dut-

prévenir le prince que le chiffre des intérêts Les maisons, larges de trois ou quatre arcades, sont

élevées sur sept niveaux : un étage de caves, un rez-

de ses dettes égalait celui de ses revenus. de-chaussée destiné aux boutiques et surmonté

Il lui fallait trouver des ressources nouvelles. d’un entresol, un étage noble, un attique, un étage

C’est alors que l’entreprise du Palais-Royal mansardé et un dernier, pris dans les combles, pour

lui vint à l’esprit. les domestiques.

Ce lotissement amputait le jardin de près de

Le 17 juin, le roi Louis XVI, autorisait Phi- 60 mètres sur sa longueur et de 40 mètres sur sa

lippe d’Orléans « à aliéner à titre d’accen- largeur, au grand dam des propriétaires mitoyens qui

sement perpétuel, c’est-à-dire à vendre, une perdaient leur vue sur les parterres du jardin.

superficie de 2300 toises carrées à prendre Les nouveaux bâtiments ouvriront sur de nouvelles

rues dédiées à ses fils, la rue de Montpensier, la rue

sur son apanage, autour du jardin , de façon

de Beaujolais, la rue de Valois.

à se procurer les ressources nécessaires à

l’agrandissement de son Palais. En même

temps, le Roi approuvait le projet d’ou- • 1782 : les premiers baux sont signés sur plans.

vrir, entre les maisons qui bordaient à ce • 1784 : la dernière arcade est terminée.

moment le jardin et celles qui le borderaient • 1786 : les galeries de pierre étaient achevées sur

trois côtés, la dernière galerie fermant le quadri-

désormais, des rues nouvelles sur quoi les latère ne sera pas construite par faute de crédits,

propriétaires actuels auraient des jours et le chantier fut interrompu au stade des fondations.

des sorties libres. Le roi reconnaissant que

la diminution d’étendue du jardin (presque Victor Louis avait prévu de fermer la cour d’honneur,

la moitié disparaissait) serait compensée au sud du jardin, par une colonnade surmontée

d’une terrasse.

par l’agrément des promenades couvertes

Le duc concéda l’emplacement à un entrepreneur

qui seraient aménagées. qui y construisit des hangars de planches abri-

Extraits d’archives. Le Palais- Royal, évolution des tant trois rangées de boutiques desservies par deux

galeries. Alain Charles Perrot allées couvertes. Cette « république de planches »

fut construite par Romain l’entrepreneur auquel

les galeries du palais-royal

le s galerie s d u palai s - ro yal

Cette activité du Palais-Royal cessera avec le futur roi

Louis-Philippe, à qui le palais et son jardin seront res-

titués en 1814.

La future galerie d’Orléans

Construite en 1829 par l’architecte Fontaine entre

la cour d’honneur et les jardins, à l’emplacement du

camp des Tartares, la galerie d’Orléans spacieuse de

65 mètres de long sur 8,5 mètres de large, sera do-

tée de 24 boutiques sous la somptueuse verrière

centrale. Une promenade était aménagée sur les

terrasses qui bordaient la verrière. Un jardin dit

« anglais » agrémentait le tout.

La galerie d’Orléans abrita en 1933 l’administration

coloniale. La verrière sera finalement détruite en

1935. Il ne reste aujourd’hui qu’une double colon-

nade séparant la cour d’honneur du jardin.

Philippe d’Orléans avait loué l’endroit, faute de ne

pouvoir y installer une galerie de pierre. Ce bara-

quement provisoire, dit camp des Tartares, (démoli

quarante ans plus tard) servira de prototypes aux

passages couverts de Paris. Les marchandes de

modes, perruquiers, cafés-limonadiers, marchands

d’estampes, cabinets de lecture, libraires, cireurs,

salle des ventes et bijoutiers et autres commerçants

se partagèrent les quatre-vingt-huit boutiques, tandis

qu’une foule interlope de flâneurs, de joueurs, de

pickpockets et de prostituées investit le lieu et en fit

le succès et la réputation.

L’endroit était réputé depuis la construction des gale-

ries pour être le rendez-vous des « filles publiques »

qui venaient y exercer leur commerce (elles disaient

Graphisme : Purdey & Peel

« faire leur Palais »). Les sources de l’époque estiment

que 600 à 800 « filles » habitent au Palais-Royal, aux-

quelles il convient d’ajouter les « hirondelles » qui

n’y résident pas mais qui viennent à la recherche de

clients le soir venu.

Vous aimerez peut-être aussi

- Microtache 2Document6 pagesMicrotache 2Célia SackdaPas encore d'évaluation

- Microtache 1Document2 pagesMicrotache 1Célia Sackda0% (1)

- SALUERDocument1 pageSALUERCélia SackdaPas encore d'évaluation

- Portrait Par Léonard de Vinci: La Belle Ferronnière (Vers 1495 - 1499)Document2 pagesPortrait Par Léonard de Vinci: La Belle Ferronnière (Vers 1495 - 1499)Célia SackdaPas encore d'évaluation

- DP VinciDocument23 pagesDP VinciCélia SackdaPas encore d'évaluation

- DP Paul SignacDocument35 pagesDP Paul SignacCélia SackdaPas encore d'évaluation

- Dossier Pédagogique Da Vinci PRIMAIREDocument21 pagesDossier Pédagogique Da Vinci PRIMAIRECélia SackdaPas encore d'évaluation

- Signac Les Ports de FranceDocument19 pagesSignac Les Ports de FranceCélia SackdaPas encore d'évaluation

- Dossier Pedagogique Exposition Impressionnisme Seine Musee GivernyDocument36 pagesDossier Pedagogique Exposition Impressionnisme Seine Musee GivernyCélia Sackda100% (1)

- Art Visuel PointillismeDocument10 pagesArt Visuel PointillismeCélia SackdaPas encore d'évaluation

- SIGNAC Dossier de PresseDocument3 pagesSIGNAC Dossier de PresseCélia SackdaPas encore d'évaluation

- DP Signac Mja 0Document33 pagesDP Signac Mja 0Célia SackdaPas encore d'évaluation

- Les Sons Du FrancaisDocument1 pageLes Sons Du FrancaisCélia SackdaPas encore d'évaluation

- DP Nymphéas. L'abstraction Américaine Et Le Dernier MonetDocument11 pagesDP Nymphéas. L'abstraction Américaine Et Le Dernier MonetCélia SackdaPas encore d'évaluation

- CotentinDocument32 pagesCotentinCélia SackdaPas encore d'évaluation

- Fiche Art VisuelDocument13 pagesFiche Art VisuelCélia SackdaPas encore d'évaluation

- Etat Fournisseur 2021 M-MaisDocument3 pagesEtat Fournisseur 2021 M-MaisRekmouche AbdelghaniPas encore d'évaluation

- Chap 1Document23 pagesChap 1oujeddi mustaphaPas encore d'évaluation

- Gestion de Portefeuille VirtuelleDocument144 pagesGestion de Portefeuille VirtuelleGhada AgounPas encore d'évaluation

- 1Document8 pages1Abde LlouahedePas encore d'évaluation

- Guide Sur La Mise en Place Du SMQDocument117 pagesGuide Sur La Mise en Place Du SMQLamia ould amer100% (2)

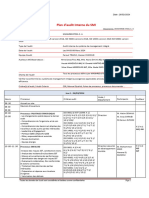

- Plan D'audit Interne SMI 2024Document7 pagesPlan D'audit Interne SMI 2024James BluntPas encore d'évaluation

- Steg Is Efd311221Document49 pagesSteg Is Efd311221sawsen ayariPas encore d'évaluation

- NT 106.50 (2018) - Ident ISO 50001 (2019)Document46 pagesNT 106.50 (2018) - Ident ISO 50001 (2019)Nizar BouassidaPas encore d'évaluation

- Soutenance Evaluation Des StocksDocument19 pagesSoutenance Evaluation Des StocksBasma AznadPas encore d'évaluation

- HER MetaverseDocument14 pagesHER MetaverseYohann MathevetPas encore d'évaluation

- 1870-1914 Éco, Soc, Cours CompletDocument7 pages1870-1914 Éco, Soc, Cours CompletJohnson MelinardPas encore d'évaluation

- Préparation Cabinets D'auditDocument293 pagesPréparation Cabinets D'auditomar idbelouch100% (2)

- Migration D'un Automate S5-95U Vers S7 - 300 SIEMENS, D'une Remplisseuse de Bouteilles D'eau Au Sein de L'entreprise IFRIDocument104 pagesMigration D'un Automate S5-95U Vers S7 - 300 SIEMENS, D'une Remplisseuse de Bouteilles D'eau Au Sein de L'entreprise IFRIMehennaouiPas encore d'évaluation

- Negotiation Strategies Presentation - 230403 - 151419 PDFDocument86 pagesNegotiation Strategies Presentation - 230403 - 151419 PDFAbdelhafid MAMANEPas encore d'évaluation

- Mr. Abdou Fall Ingerieur Des Travaux en Genie Civil: CompétencesDocument1 pageMr. Abdou Fall Ingerieur Des Travaux en Genie Civil: CompétencesMamadou Gueye100% (1)

- Corrigés Capacité Charge ENIT Oct21Document20 pagesCorrigés Capacité Charge ENIT Oct21Oumaima Ben SaidPas encore d'évaluation

- Bohler K100Document16 pagesBohler K100fbp81Pas encore d'évaluation

- FP Sage 100c Gestion ProductionDocument2 pagesFP Sage 100c Gestion ProductionsarraPas encore d'évaluation

- Descheemaekere, Christian, La Méthode PRINCE2 - Réussir Les Certifications Fondamental Et Praticien (2015)Document355 pagesDescheemaekere, Christian, La Méthode PRINCE2 - Réussir Les Certifications Fondamental Et Praticien (2015)Bibi100% (1)

- Serie2 IHM PDFDocument2 pagesSerie2 IHM PDFanasPas encore d'évaluation

- Merchandising MTP VF TSC PDFDocument34 pagesMerchandising MTP VF TSC PDFKenza Choukry100% (1)

- Orangejobs-Chef de ProjetDocument5 pagesOrangejobs-Chef de ProjetAsmaPas encore d'évaluation

- FR T2 Maîtrise-Trajectoire-Bande Réglages 2018-02-22Document9 pagesFR T2 Maîtrise-Trajectoire-Bande Réglages 2018-02-22Abdellah OuaachPas encore d'évaluation

- Mi88 15Document84 pagesMi88 15Jean-marie DagaPas encore d'évaluation

- MW#31186 9-P-100 Triplex Mud Pump FR 2Document14 pagesMW#31186 9-P-100 Triplex Mud Pump FR 2Muss777Pas encore d'évaluation

- Planification Des Approvisionnements Et Gestion de Stocks Part 1 - BDocument34 pagesPlanification Des Approvisionnements Et Gestion de Stocks Part 1 - BMohammed ElhadiPas encore d'évaluation

- AciersDocument8 pagesAciersKhadir YassinePas encore d'évaluation

- Itil® FoundationDocument294 pagesItil® FoundationMawuko Yao AziamblePas encore d'évaluation

- Migne. Patrologia Latina Tomus XIV.Document599 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus XIV.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)

- Guide de La Fiscalite Locale762Document92 pagesGuide de La Fiscalite Locale762marouane bagdadPas encore d'évaluation