Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Analyse Structurelle Cours

Analyse Structurelle Cours

Transféré par

Claude NdombiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Poly 1 Cde Séquentielle IcamDocument44 pagesPoly 1 Cde Séquentielle IcamThéo FERNANDEZPas encore d'évaluation

- Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santéD'EverandMéthodes qualitatives, quantitatives et mixtes: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santéPas encore d'évaluation

- Cours D'ingenierie Du PetroleDocument27 pagesCours D'ingenierie Du PetroleEmmanuel Nguilet100% (8)

- Exercices Avec SolutionsDocument60 pagesExercices Avec Solutionsnadjem menaceur100% (1)

- Simulation COURSDocument19 pagesSimulation COURSHadjer zitPas encore d'évaluation

- Corrigé Test Habilitation ÉlectriqueDocument2 pagesCorrigé Test Habilitation ÉlectriqueAicha B'mhPas encore d'évaluation

- 52 Manuel Moteur FocsDocument106 pages52 Manuel Moteur Focsna100% (1)

- Cours Chaine Energie 3Document7 pagesCours Chaine Energie 3vsdvgsPas encore d'évaluation

- CI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D - Un Système AsserviDocument10 pagesCI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D - Un Système AsserviKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Modélisation Et Simulation Des Systèmes Automatisés de ProductionDocument9 pagesModélisation Et Simulation Des Systèmes Automatisés de ProductionMziou HammadiPas encore d'évaluation

- Cours Logiciels de Simulation 2021Document53 pagesCours Logiciels de Simulation 2021Fatma zahraPas encore d'évaluation

- Chapter 1 StudentsDocument13 pagesChapter 1 StudentsGHIZLANE AADELPas encore d'évaluation

- Cours Logiciels de SimulationDocument90 pagesCours Logiciels de SimulationKadi100% (2)

- Chapitre12 - 2022-02-13T092635.352Document65 pagesChapitre12 - 2022-02-13T092635.352Bilal BiloPas encore d'évaluation

- Cours 01 - Fiches Synthèses - Analyse Structurelle Des Systèmes ComplexesDocument7 pagesCours 01 - Fiches Synthèses - Analyse Structurelle Des Systèmes ComplexeselghazlaniPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document28 pagesChapitre 1api-3778102100% (1)

- Analyse Fonctionelle Brevet 1Document24 pagesAnalyse Fonctionelle Brevet 1ginoPas encore d'évaluation

- FTFCDocument6 pagesFTFCAymen RHOUMAPas encore d'évaluation

- Fiche de Séquence FiltrageDocument5 pagesFiche de Séquence FiltrageJoujou JuPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 ModélisationDocument65 pagesChapitre 1 Modélisationザベル アイマン0% (1)

- S51 Etude Fonctionnelle Des SystemesDocument10 pagesS51 Etude Fonctionnelle Des SystemeskhaliphaPas encore d'évaluation

- Identification BFDocument25 pagesIdentification BFmeriemoss1Pas encore d'évaluation

- Objectif de SeanceDocument2 pagesObjectif de SeanceKiller N'gbessoPas encore d'évaluation

- Analyse FonctionnelleDocument28 pagesAnalyse FonctionnelleAmina DinariPas encore d'évaluation

- 3 - Mouvements, Liaisons Et SchématisationDocument14 pages3 - Mouvements, Liaisons Et Schématisationhubertholloway723Pas encore d'évaluation

- C1 1 Cours IncompletDocument10 pagesC1 1 Cours IncompletAble GaloisPas encore d'évaluation

- Modelisation and Simulation Sur Ordinate PDFDocument167 pagesModelisation and Simulation Sur Ordinate PDFAbdessalem JerbiPas encore d'évaluation

- Etude Des Systmes - Complet SiteDocument14 pagesEtude Des Systmes - Complet Siteyoussef sahelPas encore d'évaluation

- Cours Simulation Discrète-CH2Document78 pagesCours Simulation Discrète-CH2NarimenePas encore d'évaluation

- SysML CoursDocument14 pagesSysML CourssedmorabetPas encore d'évaluation

- Programme Pedagogique Marocain Sii MpsiDocument8 pagesProgramme Pedagogique Marocain Sii MpsiSalim EL MARDIPas encore d'évaluation

- Cours SysMLDocument14 pagesCours SysMLkait asmaePas encore d'évaluation

- Cours AuDocument9 pagesCours AuAdil MehdaryPas encore d'évaluation

- UML CoursDocument31 pagesUML CoursOumaima AlfaPas encore d'évaluation

- UML CoursDocument31 pagesUML CoursOumaima AlfaPas encore d'évaluation

- Modelisation Simumlation Systemes Electriques p1Document24 pagesModelisation Simumlation Systemes Electriques p1Amechghal LahcenPas encore d'évaluation

- Analyse Fonctionnelle Et Structurelle Des Systèmes Automatisés.Document15 pagesAnalyse Fonctionnelle Et Structurelle Des Systèmes Automatisés.benPas encore d'évaluation

- AnalyseFonctionnelleSystemes CoursDocument24 pagesAnalyseFonctionnelleSystemes Courshayet debbichPas encore d'évaluation

- CI01 Cours - Analyser Et Décrire Les Fonctions D - Un SystèmeDocument5 pagesCI01 Cours - Analyser Et Décrire Les Fonctions D - Un SystèmeKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Section 9Document22 pagesSection 9Ykip ZenxPas encore d'évaluation

- (Ads) (CO) Analyse Des SystemesDocument23 pages(Ads) (CO) Analyse Des SystemesSimoMonkadPas encore d'évaluation

- 5166 6 Savoirs s5 s6 s7 Jpkrebs AraymondDocument60 pages5166 6 Savoirs s5 s6 s7 Jpkrebs AraymondArmand DE ROSAPas encore d'évaluation

- Chap3 Analyse D'un Système (UML) +OCL - 2024Document103 pagesChap3 Analyse D'un Système (UML) +OCL - 2024s.kouadriPas encore d'évaluation

- Programme Pedagogique Francais Genie Mecanique Tsi 1Document12 pagesProgramme Pedagogique Francais Genie Mecanique Tsi 1Marwan BouhdidiPas encore d'évaluation

- Modelisation Simulation Processus IMT1Document61 pagesModelisation Simulation Processus IMT1hamid12bahlouliPas encore d'évaluation

- modأ©lisation des systأ©mes de productionDocument7 pagesmodأ©lisation des systأ©mes de productionAmine LaifaPas encore d'évaluation

- Cours SimulationDocument71 pagesCours SimulationMouadh DimassiPas encore d'évaluation

- Chap1 Etude Des SystemesDocument34 pagesChap1 Etude Des SystemesMurielle MoranPas encore d'évaluation

- Partie3 ING1Document40 pagesPartie3 ING1Bourezak CélinePas encore d'évaluation

- Initialisation Au Langage de Modelisation UML1Document30 pagesInitialisation Au Langage de Modelisation UML1fred ngopePas encore d'évaluation

- Msost 1 3 C1 DMDocument1 pageMsost 1 3 C1 DMlipmiPas encore d'évaluation

- CI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D'un Système AsserviDocument10 pagesCI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D'un Système AsservikamalPas encore d'évaluation

- Uvs - Acoo - Seq3 - 2019Document33 pagesUvs - Acoo - Seq3 - 2019nourou ndongoPas encore d'évaluation

- CI01 Cours - Analyser Et Décrire La Structure D - Un SystèmeDocument9 pagesCI01 Cours - Analyser Et Décrire La Structure D - Un SystèmeKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Système, Modelisation Et Simulation Groupe1Document14 pagesSystème, Modelisation Et Simulation Groupe1Patrick Marcial Etata MandjoukPas encore d'évaluation

- CHAP2-Analyse FonctionnelleDocument11 pagesCHAP2-Analyse Fonctionnellehamza chaabaniPas encore d'évaluation

- Cours Simulateurs en GP (2020-2021)Document13 pagesCours Simulateurs en GP (2020-2021)Na WelPas encore d'évaluation

- Uvs - Big Data - Uml - 3 Aoo - 2021.07Document33 pagesUvs - Big Data - Uml - 3 Aoo - 2021.07DahimBarhamPas encore d'évaluation

- Cours D'ingénierieDocument9 pagesCours D'ingénierienana outerPas encore d'évaluation

- Introduction Sur Les Systèmes MécatroniquesDocument20 pagesIntroduction Sur Les Systèmes MécatroniquesAnas AsranPas encore d'évaluation

- Introduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionD'EverandIntroduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionPas encore d'évaluation

- Flux optique: Explorer les modèles visuels dynamiques en vision par ordinateurD'EverandFlux optique: Explorer les modèles visuels dynamiques en vision par ordinateurPas encore d'évaluation

- Matrice fondamentale de la vision par ordinateur: S'il vous plaît, suggérez un sous-titre pour un livre intitulé « Matrice fondamentale de la vision par ordinateur » dans le domaine de la « Vision par ordinateur ». Le sous-titre suggéré ne doit pas contenir de ':'.D'EverandMatrice fondamentale de la vision par ordinateur: S'il vous plaît, suggérez un sous-titre pour un livre intitulé « Matrice fondamentale de la vision par ordinateur » dans le domaine de la « Vision par ordinateur ». Le sous-titre suggéré ne doit pas contenir de ':'.Pas encore d'évaluation

- Meca-Flu2 Physique Des Systèmes OuvertsDocument10 pagesMeca-Flu2 Physique Des Systèmes OuvertsAhmad CisséPas encore d'évaluation

- Manual Derby 305 FrancesDocument12 pagesManual Derby 305 FrancesMar CCPas encore d'évaluation

- Comment Vibrer Le Béton Ou Comment Choisir Une Aiguille Vibrante Et Un Hélicoptère - Guide CompletDocument14 pagesComment Vibrer Le Béton Ou Comment Choisir Une Aiguille Vibrante Et Un Hélicoptère - Guide CompletJossPas encore d'évaluation

- Ficher Excel Renovation MaisonDocument5 pagesFicher Excel Renovation MaisonChabane OubarechePas encore d'évaluation

- Doctrine de Construction Des Reseaux Hta Et BTDocument100 pagesDoctrine de Construction Des Reseaux Hta Et BTakebayeriPas encore d'évaluation

- Syst Me de TransmissionDocument3 pagesSyst Me de TransmissionMouvement pour le Rassemblement Patriotique100% (1)

- Module Tseeb - 11Document63 pagesModule Tseeb - 11bouchtaoui imanePas encore d'évaluation

- NiveleuseDocument20 pagesNiveleuseIdrissa MbutaPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document23 pagesChapitre 1akkal saadiPas encore d'évaluation

- Unif TGBT 1.3N - TP SteriDocument7 pagesUnif TGBT 1.3N - TP SteriMOHAMED MOUFLIHPas encore d'évaluation

- Ensival Moret RotaDocument4 pagesEnsival Moret RotaMatsumura SokonPas encore d'évaluation

- Sujet Du Lundi 22 Avril 2024Document12 pagesSujet Du Lundi 22 Avril 2024daokouitanifredericPas encore d'évaluation

- 2i2d DM 02Document4 pages2i2d DM 02louismaillard2005Pas encore d'évaluation

- AMERCOAT 71tcDocument2 pagesAMERCOAT 71tcKhaled bouhlelPas encore d'évaluation

- Thermique Du Batiment - FinaDocument61 pagesThermique Du Batiment - FinaHarouna OuedraogoPas encore d'évaluation

- LYCEE DE BAHOUAN.......... CONTROLE PHY 1ere C (N°2) DemainDocument2 pagesLYCEE DE BAHOUAN.......... CONTROLE PHY 1ere C (N°2) Demainberfaria62Pas encore d'évaluation

- Le Moteur Volkswagen 1Document8 pagesLe Moteur Volkswagen 1billalbordj34Pas encore d'évaluation

- Etude de La Technologie Des Lampes 2008 2009 (Achraf Mbarek)Document10 pagesEtude de La Technologie Des Lampes 2008 2009 (Achraf Mbarek)Souha KhmiriPas encore d'évaluation

- P05A-Les 20v C3 A9rinsDocument6 pagesP05A-Les 20v C3 A9rinsayoubPas encore d'évaluation

- Bepc Blanc Kaw PC Session Fevrier-2023Document2 pagesBepc Blanc Kaw PC Session Fevrier-2023Marie-Luc BlaiPas encore d'évaluation

- Transfo Mono TD1Document4 pagesTransfo Mono TD1Félix Hector MoubouyiPas encore d'évaluation

- Vagues Et Houles Encyclopedie EnvironnementDocument11 pagesVagues Et Houles Encyclopedie EnvironnementMounir TouatiPas encore d'évaluation

- Gaine Circulaire Et RectangulaireDocument17 pagesGaine Circulaire Et Rectangulairemohamed elguettabiPas encore d'évaluation

- Cours Technologie MinimiséDocument193 pagesCours Technologie MinimiséFrançois DolveckPas encore d'évaluation

- Tp5 Mise en Service Equilibrage 2021 v2Document9 pagesTp5 Mise en Service Equilibrage 2021 v2jimzd7215Pas encore d'évaluation

- RAPPORT Finale NAOURA AnassDocument124 pagesRAPPORT Finale NAOURA AnassMaroua LH100% (2)

- Chapitre 2Document25 pagesChapitre 2gali mohPas encore d'évaluation

Analyse Structurelle Cours

Analyse Structurelle Cours

Transféré par

Claude NdombiCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Analyse Structurelle Cours

Analyse Structurelle Cours

Transféré par

Claude NdombiDroits d'auteur :

Formats disponibles

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Edition 3 - 29/08/2018

ANALYSE STRUCTURELLE

CHAÎNE D’INFORMATION

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

ACTION

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

CHAÎNE D’ENERGIE

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 1/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Sommaire Edition 3 - 29/08/2018

Sommaire

A.Ingénierie Système!_________________________________________________________3

A.1.Définition d’un système 3

A.2.Définition de l’ingénierie système 3

A.3.Intérêts de l’ingénierie système 3

A.4.Etude des systèmes 4

A.4.1.Nature des systèmes

A.4.2.Démarches de l’ingénieur

A.4.3.Intérêt de la modélisation

A.4.4.Modèles exploités en CPGE ATS

A.5.Cycle de vie - Conduite de projet 6

A.5.1.Cycle de vie

A.5.2.Conduite de projet

B.Structure des systèmes!_____________________________________________________8

B.1.Chaîne d’énergie 8

B.2.Chaîne d’information 8

B.3.Structure globale d’un système 9

B.4.Flux échangés au sein du système 10

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 2/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Ingénierie Système Edition 3 - 29/08/2018

A. Ingénierie Système

A.1. Définition d’un système

Nous appellerons système tout assemblage d’éléments en interactions les uns par rapport aux autres, conçu de

façon à réaliser une ou plusieurs fonctions particulière.

Le programme de Sciences Industrielles de l’Ingénieur repose sur l’étude de systèmes pluritechniques, ainsi

appelés car ils mettent en oeuvre des technologies diverses : conversion électromécanique, transmission de puissance,

automatisation, ...

A.2. Définition de l’ingénierie système

L’ingénierie système est une démarche regroupant l’ensemble des activités liées au cycle de vie d’un système,

depuis la définition de ses attendus jusqu’à son évolution.

Les modèles utilisés peuvent être des représentations concrètes (CAO) ou plus abstraites.

A.3. Intérêts de l’ingénierie système

On observe souvent lors de la conception d’un système un manque de rigueur dans l’expression des besoins, qui

sont mal identifiés.

Ces écarts sont à l’origine de retards dans les projets, et d'insatisfaction du client. Pour remédier à ces

inconvénients, la modélisation des systèmes s’impose.

La modélisation permet :

• de mieux définir les exigences

• d’améliorer la qualité de la conception

• de faciliter le développement des systèmes complexes

• de représenter de façon exhaustive le système

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 3/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Ingénierie Système Edition 3 - 29/08/2018

A.4. Etude des systèmes

A.4.1. Nature des systèmes

Quand on parle de système, on peut entendre :

• le système souhaité, associé à des performances attendues

• le système réel, associé à des performances mesurées

• le système simulé, associé à des performances simulées.

L’étude des systèmes a pour but de quantifier les écarts entre ces différents systèmes :

Un système souhaité sera décrit par des outils

de description permettant de préciser les

fonctions du système et de quantifier ses

performances.

t3

Ec

ar

ar

Un système simulé est modélisé par des lois

Ec

t1

comportementales, de façon à estimer ses

capacités à répondre aux attentes du système

souhaité.

Un système réel est la conséquence des choix

effectués lors des simulations. Il est alors

possible de mesurer les performances réelles

et de les comparer aux performances

Ecart 2 attendues.

Les écarts entre chaque système fait l’objet d’analyse et, le cas échéant, d’une reconfiguration.

A.4.2. Démarches de l’ingénieur

L’ingénieur doit être en mesure de :

1. Vérifier les performances attendues du système, en évaluant l’écart 1 ci-dessus entre le système réel et les

attentes du client : Compétence de vérification

2. Construire et valider une simulation, en mesurant et analysant les écarts 2 entre les résultats d’une simulation

et le système réel : Compétence de validation

3. Prévoir les performances attendues à partir de sa modélisation, en maîtrisant l’écart 3 : Compétence de

prévision

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 4/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Ingénierie Système Edition 3 - 29/08/2018

A.4.3. Intérêt de la modélisation

La performance de la modélisation d’un système permet de réduire

significativement les temps et coûts de développement d’un système.

C’est ainsi que le Falcon 7X a été développé exclusivement par

modélisation. Aucun prototype réel de cet avion n’a été créé.

En revanche, le prototype modélisé a volé plusieurs milliers d’heures en

toutes conditions de vol...

Les opérations de montage et démontage des équipement ont été

simulés avec des mannequins virtuels.

Même les unités et usines de production ont été modélisées avant la

production de l’avion

A.4.4. Modèles exploités en CPGE ATS

Un certain nombre d’outils normalisés de modélisation seront étudiés en SII en Spé ATS.

Nous utiliserons :

• le langage SysML qui permet une modélisation fonctionnelle, structurelle et comportementale du système

• la schématisation normalisée, et en particulier le schéma cinématique qui permet de décrire les mouvements

relatifs entre les différents sous-ensembles d’un mécanisme

• les modèles mathématiques qui permettent de prédire les grandeurs physiques en jeu dans le comportement

du système.

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 5/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Ingénierie Système Edition 3 - 29/08/2018

A.5. Cycle de vie - Conduite de projet

A.5.1. Cycle de vie

Définition normalisée AFNOR : «Un projet se définit comme une

démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement

une réalité à venir. Un projet est défini et mis en oeuvre pour

élaborer la réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une

clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre

avec des ressources données».

Un projet est toujours un compromis entre 3 caractéristiques :

Qualité, Coût et Délai du projet. Intervenir sur une de ces

caractéristiques influence systématiquement les deux autres. Ce

phénomène est mis en évidence par le triangle «Qualité-Coût -

Délai» ci-contre

Ainsi, un projet comporte globalement 3 phases, connues sous la désignation «3C» : Cadrer - Conduire -

Conclure.

Phase de préparation : il s’agit de l’analyse des besoins et de l’analyse de l’opportunité de mener à bien ce projet.

Appelée avant-projet, cette phase aboutit à la rédaction du cahier des charges.

Phase de réalisation : elle débute par la réception du cahier des charges et s’achève à la livraison du produit.

C’est la phase opérationnelle du projet.

Phase de fin de projet : le produit est mis en situation de production, et il s’agit dans cette phase de s’assurer de

son adéquation avec les besoins attendus.

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 6/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Ingénierie Système Edition 3 - 29/08/2018

A.5.2. Conduite de projet

Plusieurs cycles de développement de projet existent. Nous aborderons le cycle en cascade, le cycle en V et le

cycle itératif.

A.5.2.1.Cycle en cascade

Le modèle en cascade est issu du génie civil. Dans ce modèle, l’ensemble des phases opérationnelles de

développement s’enchaînent les unes après les autres (d’où le terme «cascade»).

Ce cycle est très exigeant en terme de qualité, car la non-validation d’une phase peut se révéler désastreuse et

coûteuse. il est donc réservé à l’industrie lourde.

Par exemple, un simple gobelet en plastique sera conçu en quelques semaines. Puis un prototype de moule sera

développé. Lorsque ce prototype donne satisfaction, la production est lancée.

A.5.2.2. Cycle en V

Le manque de réactivité du modèle en

cascade a abouti à la création du cycle suivant,

appelé cycle en V.

En cas de problème sur une phase, le retour

en arrière est plus limité. Lorsque des défauts sont

détectés, ils sont intégrés dans la phase

correspondante en vis-à-vis.

De même, ce cycle montre la nécessité de

l’anticipation : les critères des tests de validation

sont définis lors des phases correspondantes.

Ce cycle est devenu le standard de la

gestion de projet industriel.

A.5.2.3. Cycle itératif

L’idée générale est de livrer le plus rapidement possible (8 semaines

maximum) un produit qui puisse être testé par le client, et de recueillir ses

avis et critiques, pour ensuite se lancer dans un nouveau cycle.

Ainsi, la phase de livraison devient phase de «transition» dans laquelle

le client fait part de ses remarques et exprime l’équivalent d’un nouveau

besoin, qui va relancer un nouveau cycle.

Cette méthode se doit d’être très réactive, et chacune des itérations

doit être la plus courte possible.

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 7/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Structure des systèmes Edition 3 - 29/08/2018

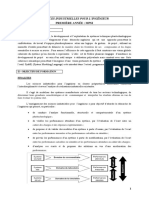

B. Structure des systèmes

Tout système est constitué d’une succession d’éléments permettant de transmettre l’énergie depuis la source vers

les actionneurs (éléments du système agissant sur la matière d’oeuvre). L’ensemble de ces éléments constitue la chaîne

d’énergie.

Le système adapte son comportement en fonction d’informations sur l’état du système. Il s’agit donc de

récupérer ces informations, de les traiter et ensuite de communiquer le résultat de ce traitement. L’ensemble des

éléments impliqués constitue la chaîne d’information.

B.1. Chaîne d’énergie

La chaîne d’énergie a pour rôle la mise en oeuvre des éléments qui vont assurer la réalisation des fonctions

demandées dans le cahier des charges.

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

La fonction «ALIMENTER» regroupe les constituants permettant de connecter la source d’énergie dans le

système : raccordement réseau, batteries, ...

La fonction «DISTRIBUER» a pour rôle d’acheminer la source d’énergie, après l’avoir éventuellement adaptée,

vers les actionneurs adéquats du système : relais, distributeur pneumatique, variateur, hacheur, ... Cette fonction

nécessite des ordres de pilotage issus de la chaîne d’information.

La fonction «CONVERTIR» va transformer la nature de l’énergie afin de la rendre compatible avec la nature de la

transformation de matière d’oeuvre : moteurs électriques, moteurs thermiques, génératrices, vérins, ...

La fonction «TRANSMETTRE» regroupe les éléments qui vont acheminer cette énergie convertie de façon à la

rendre disponible pour l’action à réaliser : transmission par engrenages, transformation de mouvement vis-écrou,

embrayages, poulies-courroies

B.2. Chaîne d’information

La chaîne d’information a pour rôle l’acquisition de l’état du système en entrée, et la transmission d’informations

en sortie (à destination du système ou de l’opérateur).

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 8/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Structure des systèmes Edition 3 - 29/08/2018

La fonction «ACQUERIR» renseigne le système et/ou l’utilisateur sur l’état du système. Elle permet également de

prendre en compte des consignes émanant de l’opérateur : capteurs, interface homme/machine, acquisition numérique

de données.

La fonction «TRAITER» manipule ces données de façon à faire évoluer le système : automate programmable,

ordinateur, logique câblée, supervision

La fonction «COMMUNIQUER» permet d’acheminer le résultat de ce traitement vers le système (vers la fonction

«DISTRIBUER») ou vers l’opérateur : commandes TOR, liaisons réseau, bus de capteurs/actionneurs, interface homme/

machine.

B.3. Structure globale d’un système

Le schéma ci-dessous représente de façon générique la structure d’un système, mettant en évidence les liens

entre la chaîne d’information, la chaîne d’énergie et l'environnement extérieur (source d’énergie, opérateur et matière

d’oeuvre) :

Grandeurs physiques

Informations destinées à

l’opérateur et autres systèmes

Consignes

CHAÎNE D’INFORMATION

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

Ordres

ACTION

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

Energie CHAÎNE D’ENERGIE

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 9/10

CI1 : Analyse globale et performances d’un système

ANALYSE STRUCTURELLE COURS

Structure des systèmes Edition 3 - 29/08/2018

B.4. Flux échangés au sein du système

Les flux transitant au sein du système peuvent être de trois natures :

• Energie

• Information

• Matière

Chaque flux d’énergie est caractérisé par deux variables physiques :

• une variable potentielle

• une variable de flux

Le produit de ces deux variables est la puissance du flux

Exemples de flux :

Caractéristique du flux

Nature du flux

Variable potentielle Variable de flux

Energie électrique Tension (V) Intensité (A)

Energie mécanique (translation) Force (N) Vitesse linéaire (m.s-1)

Energie mécanique (rotation) Couple (Nm) Vitesse angulaire (rad.s -1)

Energie pneumatique/hydraulique Pression (Pa) Débit (m 3.s -1)

Information

Matière

Notes

Lycée Jules Ferry - 06400 Cannes ats.julesferry.cannes@gmail.com 10/10

Vous aimerez peut-être aussi

- Poly 1 Cde Séquentielle IcamDocument44 pagesPoly 1 Cde Séquentielle IcamThéo FERNANDEZPas encore d'évaluation

- Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santéD'EverandMéthodes qualitatives, quantitatives et mixtes: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santéPas encore d'évaluation

- Cours D'ingenierie Du PetroleDocument27 pagesCours D'ingenierie Du PetroleEmmanuel Nguilet100% (8)

- Exercices Avec SolutionsDocument60 pagesExercices Avec Solutionsnadjem menaceur100% (1)

- Simulation COURSDocument19 pagesSimulation COURSHadjer zitPas encore d'évaluation

- Corrigé Test Habilitation ÉlectriqueDocument2 pagesCorrigé Test Habilitation ÉlectriqueAicha B'mhPas encore d'évaluation

- 52 Manuel Moteur FocsDocument106 pages52 Manuel Moteur Focsna100% (1)

- Cours Chaine Energie 3Document7 pagesCours Chaine Energie 3vsdvgsPas encore d'évaluation

- CI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D - Un Système AsserviDocument10 pagesCI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D - Un Système AsserviKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Modélisation Et Simulation Des Systèmes Automatisés de ProductionDocument9 pagesModélisation Et Simulation Des Systèmes Automatisés de ProductionMziou HammadiPas encore d'évaluation

- Cours Logiciels de Simulation 2021Document53 pagesCours Logiciels de Simulation 2021Fatma zahraPas encore d'évaluation

- Chapter 1 StudentsDocument13 pagesChapter 1 StudentsGHIZLANE AADELPas encore d'évaluation

- Cours Logiciels de SimulationDocument90 pagesCours Logiciels de SimulationKadi100% (2)

- Chapitre12 - 2022-02-13T092635.352Document65 pagesChapitre12 - 2022-02-13T092635.352Bilal BiloPas encore d'évaluation

- Cours 01 - Fiches Synthèses - Analyse Structurelle Des Systèmes ComplexesDocument7 pagesCours 01 - Fiches Synthèses - Analyse Structurelle Des Systèmes ComplexeselghazlaniPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document28 pagesChapitre 1api-3778102100% (1)

- Analyse Fonctionelle Brevet 1Document24 pagesAnalyse Fonctionelle Brevet 1ginoPas encore d'évaluation

- FTFCDocument6 pagesFTFCAymen RHOUMAPas encore d'évaluation

- Fiche de Séquence FiltrageDocument5 pagesFiche de Séquence FiltrageJoujou JuPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 ModélisationDocument65 pagesChapitre 1 Modélisationザベル アイマン0% (1)

- S51 Etude Fonctionnelle Des SystemesDocument10 pagesS51 Etude Fonctionnelle Des SystemeskhaliphaPas encore d'évaluation

- Identification BFDocument25 pagesIdentification BFmeriemoss1Pas encore d'évaluation

- Objectif de SeanceDocument2 pagesObjectif de SeanceKiller N'gbessoPas encore d'évaluation

- Analyse FonctionnelleDocument28 pagesAnalyse FonctionnelleAmina DinariPas encore d'évaluation

- 3 - Mouvements, Liaisons Et SchématisationDocument14 pages3 - Mouvements, Liaisons Et Schématisationhubertholloway723Pas encore d'évaluation

- C1 1 Cours IncompletDocument10 pagesC1 1 Cours IncompletAble GaloisPas encore d'évaluation

- Modelisation and Simulation Sur Ordinate PDFDocument167 pagesModelisation and Simulation Sur Ordinate PDFAbdessalem JerbiPas encore d'évaluation

- Etude Des Systmes - Complet SiteDocument14 pagesEtude Des Systmes - Complet Siteyoussef sahelPas encore d'évaluation

- Cours Simulation Discrète-CH2Document78 pagesCours Simulation Discrète-CH2NarimenePas encore d'évaluation

- SysML CoursDocument14 pagesSysML CourssedmorabetPas encore d'évaluation

- Programme Pedagogique Marocain Sii MpsiDocument8 pagesProgramme Pedagogique Marocain Sii MpsiSalim EL MARDIPas encore d'évaluation

- Cours SysMLDocument14 pagesCours SysMLkait asmaePas encore d'évaluation

- Cours AuDocument9 pagesCours AuAdil MehdaryPas encore d'évaluation

- UML CoursDocument31 pagesUML CoursOumaima AlfaPas encore d'évaluation

- UML CoursDocument31 pagesUML CoursOumaima AlfaPas encore d'évaluation

- Modelisation Simumlation Systemes Electriques p1Document24 pagesModelisation Simumlation Systemes Electriques p1Amechghal LahcenPas encore d'évaluation

- Analyse Fonctionnelle Et Structurelle Des Systèmes Automatisés.Document15 pagesAnalyse Fonctionnelle Et Structurelle Des Systèmes Automatisés.benPas encore d'évaluation

- AnalyseFonctionnelleSystemes CoursDocument24 pagesAnalyseFonctionnelleSystemes Courshayet debbichPas encore d'évaluation

- CI01 Cours - Analyser Et Décrire Les Fonctions D - Un SystèmeDocument5 pagesCI01 Cours - Analyser Et Décrire Les Fonctions D - Un SystèmeKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Section 9Document22 pagesSection 9Ykip ZenxPas encore d'évaluation

- (Ads) (CO) Analyse Des SystemesDocument23 pages(Ads) (CO) Analyse Des SystemesSimoMonkadPas encore d'évaluation

- 5166 6 Savoirs s5 s6 s7 Jpkrebs AraymondDocument60 pages5166 6 Savoirs s5 s6 s7 Jpkrebs AraymondArmand DE ROSAPas encore d'évaluation

- Chap3 Analyse D'un Système (UML) +OCL - 2024Document103 pagesChap3 Analyse D'un Système (UML) +OCL - 2024s.kouadriPas encore d'évaluation

- Programme Pedagogique Francais Genie Mecanique Tsi 1Document12 pagesProgramme Pedagogique Francais Genie Mecanique Tsi 1Marwan BouhdidiPas encore d'évaluation

- Modelisation Simulation Processus IMT1Document61 pagesModelisation Simulation Processus IMT1hamid12bahlouliPas encore d'évaluation

- modأ©lisation des systأ©mes de productionDocument7 pagesmodأ©lisation des systأ©mes de productionAmine LaifaPas encore d'évaluation

- Cours SimulationDocument71 pagesCours SimulationMouadh DimassiPas encore d'évaluation

- Chap1 Etude Des SystemesDocument34 pagesChap1 Etude Des SystemesMurielle MoranPas encore d'évaluation

- Partie3 ING1Document40 pagesPartie3 ING1Bourezak CélinePas encore d'évaluation

- Initialisation Au Langage de Modelisation UML1Document30 pagesInitialisation Au Langage de Modelisation UML1fred ngopePas encore d'évaluation

- Msost 1 3 C1 DMDocument1 pageMsost 1 3 C1 DMlipmiPas encore d'évaluation

- CI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D'un Système AsserviDocument10 pagesCI05 Cours - Déterminer Le Modèle de Connaissance D'un Système AsservikamalPas encore d'évaluation

- Uvs - Acoo - Seq3 - 2019Document33 pagesUvs - Acoo - Seq3 - 2019nourou ndongoPas encore d'évaluation

- CI01 Cours - Analyser Et Décrire La Structure D - Un SystèmeDocument9 pagesCI01 Cours - Analyser Et Décrire La Structure D - Un SystèmeKhaled JberiPas encore d'évaluation

- Système, Modelisation Et Simulation Groupe1Document14 pagesSystème, Modelisation Et Simulation Groupe1Patrick Marcial Etata MandjoukPas encore d'évaluation

- CHAP2-Analyse FonctionnelleDocument11 pagesCHAP2-Analyse Fonctionnellehamza chaabaniPas encore d'évaluation

- Cours Simulateurs en GP (2020-2021)Document13 pagesCours Simulateurs en GP (2020-2021)Na WelPas encore d'évaluation

- Uvs - Big Data - Uml - 3 Aoo - 2021.07Document33 pagesUvs - Big Data - Uml - 3 Aoo - 2021.07DahimBarhamPas encore d'évaluation

- Cours D'ingénierieDocument9 pagesCours D'ingénierienana outerPas encore d'évaluation

- Introduction Sur Les Systèmes MécatroniquesDocument20 pagesIntroduction Sur Les Systèmes MécatroniquesAnas AsranPas encore d'évaluation

- Introduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionD'EverandIntroduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionPas encore d'évaluation

- Flux optique: Explorer les modèles visuels dynamiques en vision par ordinateurD'EverandFlux optique: Explorer les modèles visuels dynamiques en vision par ordinateurPas encore d'évaluation

- Matrice fondamentale de la vision par ordinateur: S'il vous plaît, suggérez un sous-titre pour un livre intitulé « Matrice fondamentale de la vision par ordinateur » dans le domaine de la « Vision par ordinateur ». Le sous-titre suggéré ne doit pas contenir de ':'.D'EverandMatrice fondamentale de la vision par ordinateur: S'il vous plaît, suggérez un sous-titre pour un livre intitulé « Matrice fondamentale de la vision par ordinateur » dans le domaine de la « Vision par ordinateur ». Le sous-titre suggéré ne doit pas contenir de ':'.Pas encore d'évaluation

- Meca-Flu2 Physique Des Systèmes OuvertsDocument10 pagesMeca-Flu2 Physique Des Systèmes OuvertsAhmad CisséPas encore d'évaluation

- Manual Derby 305 FrancesDocument12 pagesManual Derby 305 FrancesMar CCPas encore d'évaluation

- Comment Vibrer Le Béton Ou Comment Choisir Une Aiguille Vibrante Et Un Hélicoptère - Guide CompletDocument14 pagesComment Vibrer Le Béton Ou Comment Choisir Une Aiguille Vibrante Et Un Hélicoptère - Guide CompletJossPas encore d'évaluation

- Ficher Excel Renovation MaisonDocument5 pagesFicher Excel Renovation MaisonChabane OubarechePas encore d'évaluation

- Doctrine de Construction Des Reseaux Hta Et BTDocument100 pagesDoctrine de Construction Des Reseaux Hta Et BTakebayeriPas encore d'évaluation

- Syst Me de TransmissionDocument3 pagesSyst Me de TransmissionMouvement pour le Rassemblement Patriotique100% (1)

- Module Tseeb - 11Document63 pagesModule Tseeb - 11bouchtaoui imanePas encore d'évaluation

- NiveleuseDocument20 pagesNiveleuseIdrissa MbutaPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document23 pagesChapitre 1akkal saadiPas encore d'évaluation

- Unif TGBT 1.3N - TP SteriDocument7 pagesUnif TGBT 1.3N - TP SteriMOHAMED MOUFLIHPas encore d'évaluation

- Ensival Moret RotaDocument4 pagesEnsival Moret RotaMatsumura SokonPas encore d'évaluation

- Sujet Du Lundi 22 Avril 2024Document12 pagesSujet Du Lundi 22 Avril 2024daokouitanifredericPas encore d'évaluation

- 2i2d DM 02Document4 pages2i2d DM 02louismaillard2005Pas encore d'évaluation

- AMERCOAT 71tcDocument2 pagesAMERCOAT 71tcKhaled bouhlelPas encore d'évaluation

- Thermique Du Batiment - FinaDocument61 pagesThermique Du Batiment - FinaHarouna OuedraogoPas encore d'évaluation

- LYCEE DE BAHOUAN.......... CONTROLE PHY 1ere C (N°2) DemainDocument2 pagesLYCEE DE BAHOUAN.......... CONTROLE PHY 1ere C (N°2) Demainberfaria62Pas encore d'évaluation

- Le Moteur Volkswagen 1Document8 pagesLe Moteur Volkswagen 1billalbordj34Pas encore d'évaluation

- Etude de La Technologie Des Lampes 2008 2009 (Achraf Mbarek)Document10 pagesEtude de La Technologie Des Lampes 2008 2009 (Achraf Mbarek)Souha KhmiriPas encore d'évaluation

- P05A-Les 20v C3 A9rinsDocument6 pagesP05A-Les 20v C3 A9rinsayoubPas encore d'évaluation

- Bepc Blanc Kaw PC Session Fevrier-2023Document2 pagesBepc Blanc Kaw PC Session Fevrier-2023Marie-Luc BlaiPas encore d'évaluation

- Transfo Mono TD1Document4 pagesTransfo Mono TD1Félix Hector MoubouyiPas encore d'évaluation

- Vagues Et Houles Encyclopedie EnvironnementDocument11 pagesVagues Et Houles Encyclopedie EnvironnementMounir TouatiPas encore d'évaluation

- Gaine Circulaire Et RectangulaireDocument17 pagesGaine Circulaire Et Rectangulairemohamed elguettabiPas encore d'évaluation

- Cours Technologie MinimiséDocument193 pagesCours Technologie MinimiséFrançois DolveckPas encore d'évaluation

- Tp5 Mise en Service Equilibrage 2021 v2Document9 pagesTp5 Mise en Service Equilibrage 2021 v2jimzd7215Pas encore d'évaluation

- RAPPORT Finale NAOURA AnassDocument124 pagesRAPPORT Finale NAOURA AnassMaroua LH100% (2)

- Chapitre 2Document25 pagesChapitre 2gali mohPas encore d'évaluation