Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Les Fonctions D'une Entreprise Internationalisée (1) - (PARTIE 2)

Les Fonctions D'une Entreprise Internationalisée (1) - (PARTIE 2)

Transféré par

redecosadman0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues14 pagesTitre original

Les Fonctions d'Une Entreprise Internationalisée[1].(PARTIE 2)

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

6 vues14 pagesLes Fonctions D'une Entreprise Internationalisée (1) - (PARTIE 2)

Les Fonctions D'une Entreprise Internationalisée (1) - (PARTIE 2)

Transféré par

redecosadmanDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 14

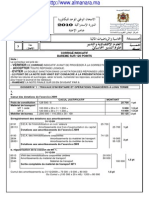

a) Ltablissement du systme de contrle

A lorigine de systme se trouve un premier choix fondamental : la gestion elle-mme centralise

ou dcentralise ? Quels soient les arguments des uns ou des autres le systme de contrle doit

tre adapt au style de management choisi : les flux dinformation lta!lissement des standards

nauront pas le mme contenu ne suivront pas les mmes procdures suivant "ue la compagnie a

choisit centralisation ou dcentralisation#

$ne fois "ue lentreprise est dote de plans et de structure organisationnelle elle peut suivre une

s"uence de dfinition du systme de contrle dfini par le ta!leau % ta!li par &'()*'*A et

+),,#

e

-es o!.ectifs doivent tre fixs prcisment et explicitement #parmi les mthodes de contrle "ui

soffrent / lentrepris certaines sont directes par le systme de communication ou les effets de la

concurrence

0es standards doivent tre ta!lis / partir des o!.ectifs afin de mesurer les progrs accomplis ou

les ventuelles dviations 1 ils ne doivent pas tre limits / des "uestions financires ou aux

co2ts mais inclure la ralisation de certaines t3ches par exemple la cration de rseaux de

distri!ution# Afin dtre ralistes les standards ne doivent pas tre ta!lis / partir dune simple

transposition des donnes !udgtaires de la maison mre 1 ce "ui conduit / des dpenses sous-

estimes ou / des revenus prvisionnels surestims mais / partir dune analyse complte de ce

"ui est possi!le en intgrant les donnes locales et les o!.ectifs gnraux de lentreprise#

-a localisation de la responsa!ilit est ltape suivante1 si cela est possi!le la responsa!ilit

primaire doit tre donne / une personne "ui peut coordonner les efforts des autres afin de

permettre une action centralise et un contrle# &ette "uestion de localisation de responsa!ilit

nest pas aise / rsoudre au stade international o4 interviennent plusieurs niveaux 5local

rgional mondial6 et plusieurs types de comptences 5filiale gographi"ue division produits

services fonctionnels6#7l importe de dfinir la localisation 8en vitant un morcellement de la

responsa!ilit# &eci doit conduire / des dfinitions des fonctions asse8 prcises# -a phase

Etablir des

standards

Etablir des

standards

Etablir les

liens de

communicati

on

Etablir les

liens de

communicati

on

Localiser la

responsabil

it

Localiser la

responsabil

it

Choisir des

mthodes

de contrle

Choisir des

mthodes

de contrle

Etablir

des

objectifs

Etablir

des

objectifs

Evaluer les

liens de

communicati

on et les

modifer si

ncessaire

Evaluer les

liens de

communicati

on et les

modifer si

ncessaire

Revoir la

localisation

de la

responsabili

t si

ncessaire

Revoir la

localisation

de la

responsabili

t si

ncessaire

Rexaminer

les

mthodes et

les modifer

si

ncessaires

Rexaminer

les

mthodes et

les modifer

si

ncessaires

Reconsidr

er les

standards

et les

modifer si

ncessaire

Reconsidr

er les

standards

et les

modifer si

ncessaire

Remettre

en cause

les

objectifs et

les modifer

si

ncessaires

Remettre

en cause

les

objectifs et

les modifer

si

ncessaires

Correction

continue de

toutes les

tapes

Correction

continue de

toutes les

tapes

Examen

continu des

rsultats

Examen

continu des

rsultats

essentielle est lta!lissement de systme de communication# -e 9 reporting : est le point central

; ensem!le de donnes doivent tre collectes et envoyes / des niveaux rgionaux ou centraux

"ui les analyseront ;#

A ct du systme de reporting automati"ue "ui informe / priode fixe les principales donnes

conomi"ues et compta!les des filiales il existe un vrita!le ta!leau de !ord des activits

internationales lentreprise doit o!tenir des informations de sources trs varies

particulirement / travers des audits des filiales mais aussi / travers les consommateurs locaux#

<lusieurs tudes sur les systmes de reporting utilises dans les firmes internationales montrent

"ue ceux destins aux oprations / ltranger sont essentiellement les mmes "ue ceux con=us

pour le pays dorigine #-e contenu de ces rapports est principalement financier ils indi"uent

galement des donns de marchs et accroissement des informations techni"ues et donnes de la

production#

<ar les lments dapprciation de lenvironnement conomi"ue et politi"ue ne transitent "ue

trs fai!lement par les systmes de reporting#ils sont pourtant essentiels pour lvaluation du

ris"ue politi"ue# )n fait lchange dinformation ne se fait pas uni"uement par des rapports

formaliss 1 dans de grandes compagnies multinationales certains mem!res de ltat ma.or et des

"uipes de direction passent plus de >?@ de leur temps / visiter les filiales dans les diffrents

pays#les visites doivent tre penses et organises correctement :elles ne doivent pas se faire

uni"uement o4 tout va mal ce "ui mettrait le responsa!le de filiale en situation ultra-dfensive

ni de fa=on tellement rgulire "uelles se transforment dans certains pays agra!les en voyages

touristi"ues pour mem!res de direction gnrale#

-es techni"ues de reporting ne sont pas exemptes de pro!lmes : dune part il peut tre difficile

de dfinir la performance de la filiale si dcisions centralises destines / optimiser la

performance glo!ale 5par exemple une modification de prix de cession interne lie / une raison

fiscale6 ont une influence dfavora!le 1 dautre part les diffrences denvironnement 5inflation

compara!ilit des co2ts des mthodes compta!les A##6 peuvent faire su!stantiellement varier

lvaluation de la performance dune filiale #

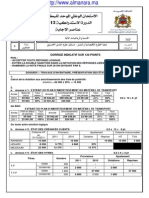

2. Traduction comptable et prsentation des comptes au niveau

Internationale :

-a diversit des normes et des prati"ues compta!les pose un pro!lme dadaptation a

lentreprise internationale dautant "uelles refltent les diffrences de contexte

conomi"ue : le niveau dinflation en matire de prsentation pu!li"ue des comptes etc#

(rois (ypes de "uestions doivent tre rsolus :

-a traduction des comptes de filiales exprims / la fois dans un systme

compta!le et dans un monnaie diffrente#

-a prise en compte des effets de linflation particulirement lors"uelle est forte#

-es modalits dagrgation des comptes de toutes les socits "ui constituent un

groupe international pour prsenter des donnes compta!les glo!ales "ui

reproduisent aussi fidlement "ue possi!le cBest-/-dire la consolidation#

a) Les problmes de traduction comptable :

7l y a diffrentes mthodes pour traduire les tats compta!les mais deux sont plus largement en

usage dans le monde : la mthode du taux courant "ui est trs rependue en )urope et la mthode

temporelle "ui le rglement CA,D E du 9 Cinancial Accouting ,tandards Doard : a o!lig les

entreprises amricaines / adopter# 0ans chacune de ces mthodes les revenus et la plupart des

dpenses dexploitation sont traduits / laide du taux de change moyen pour la priode#

0e mme les co2ts matires et les amortissements sur immo!ilisations seront traduits aux taux

en vigueur au moment ou les stocFs ou les immo!ilisations ont t ac"uises 5(aux +istori"ues6

<ar contre pour le !ilan la situation est plus complexe# (outes les immo!ilisations ainsi "ue les

dettes / long terme et passif exigi!le / court terme sont traduits au taux en vigueur le .our ou le

!ilan est ta!li pour la mthode du taux courant alors "ue cette mme mthode utilise le taux

histori"ue pour les capitaux propres#

0aprs la mthode temporelle les valeurs ralisa!les et disponi!les et le passif exigi!le / court

terme sont traduits au taux courants alors "ue les immo!ilisations sont traduites au taux en

vigueur / lpo"ue ou ils ont t ac"uis#

Cinalement on peut dire "ue les diffrences essentielles de traduction entre les deux mthodes

portent sur les actifs non montaires enregistrs aux taux histori"ues par la mthode temporelle

et au taux courant par la mthode du taux de change courant#

'utre le pro!lme de choix des taux de change il existe des diffrences lies aux particularits

compta!les "ui imposent / la maison mre doprer des dressements# -a premire source de

diffrences est constitue par les mthodes dvaluation des actifs et damortissement# &ertaines

sen tiennent strictement / la rgle du co2t histori"ue donc de lvaluation au co2t dac"uisition

alors "ue dautre admettent des rgles de rvaluation telle la Grande Dretagne "ui volue vers

lvaluation des immo!ilisations au co2t de remplacent# 0e mme les possi!ilits

damortissement acclr ou la latitude laisse aux entreprises dans le choix des mthodes de

compta!ilisation des stocFs 5C7C' -7C' &H$<6 va influer sur les rsultats de la filiale dune

manire "ui ne paraItra pas tou.ours aux yeux de la maison mre#

-a possi!ilit de constitution de provisions au rserves le caractre dducti!le ou non dducti!le

de certains frais 5les repas daffaires les pertes de change par exemple6 ainsi "ue le caractre

damortissent ou de dpenses dautre frais 5recherches- dveloppent par exemple6 sont mes trois

autres sources principale de particularismes compta!les#

b) Linflation :

Au d!ut des annes JKE? certains pays connaissent une inflation trs fai!le : la suisse 5J

/ L@ M An6 moyenne et d./ signification la Crance par exemple avec J? / J>@MAn ou

franchement importante 57sraNl : J?? / J>?@ -argentine %?? / L??A6# 7l existe

clairement trois catgories : -es pays / inflation / un chiffre / deux chiffre et / trois

chiffre 5et plusA6# -a dernire catgorie pose des pro!lmes prati"ues difficilement

surmonta!les : les prix voluent / un rythme moyen dau moins %@ par semaine#

<our lentreprise internationale# $ne filiale dans un pays / trs forte inflation pose des

pro!lmes :

0e comparaisons des donnes compta!les intra annuelle 1 une recette ou un co2t

nominal dune unit montaire en d!ut danne est "uivalente / une recette

nominale de deux units montaires en fin dannes si linflation est de J??@MAn#

0e comparaison inter annuelle : les immo!ilisations values au co2t histori"ue

nont prati"uement plus aucun sens#

)n fait linflation va pertur!er fortement les rsultats dune filiale voire les fausser

compltement# -entreprise internationale doit adopter trois types de mesures :

J# )ta!lir une volution corrige des rsultats et des comptes de la filiale pour

pouvoir valuer aussi o!.ectivement "ue possi!le la performance#

%# Appli"uer les rgles locales de provision en fonction de linflation : au Drsil les

entreprises sont tenues de prati"uer des a.ustements des principaux postes

compta!les en fonction dindices de prix pu!lis par le gouvernement# )n Grande

Dretagne pays "ui sest pos le pro!lme de ladaptation de la compta!ilit /

linflation les compagnies doivent a.uster leurs tats compta!les / des

changements de prix spcifi"ues#

L# -entreprise internationale doit galement appli"uer les rgles de son pays

dorigine : aux )tats $nis elle doit liminer tous les enregistrements compta!les

lis / linflation pour ses activits / ltranger avant "ue les donnes compta!les

soient traduites et consolides#

c) Consolidation :

0ans son dtail la consolidation est une opration complexe "ui au niveau dun

groupe international ncessite lemploi dune "uipe de spcialistes / plein temps

et le recours / des ca!inets de conseils spcialiss#

Aux )tats $nis la consolidation utilise les principes de !ase suivants :

,i la maison mre amricaine possde plus de >?@ de la filiale trangre elle

a.oute simplement son !ilan et son compte dexploitation une fois traduits / ses

propres donnes compta!les#

,i elle possde >?@ elle porte la valeur des postes dans la compagnie trangre

au sein de son poste 9 participations : au !ilan#

)n Crance les entreprises peuvent consolider leurs rsultats au niveau

international / travers deux rgimes : le !nfice mondial o!tenu en a.outant

au rsultat fran=ais celui des ta!lissements situs / ltranger 5usine !ureaux

succursales AAA exploitation directe sous personnalit .uridi"ue distincte6

et le !nfice consolid "ui intgre au rsultat en Crance et au rsultat des

ta!lissements / ltranger celui des exploitations indirectes 5filiales6 pour le

rgime de !nfice consolid# $n seuil de participation de >?@ est re"uis 5sauf

si la lgislation de pays dimplantation o la nature des activits exerces

imposent une participation moindre6 pour le !nfice des filiales soit intgr#

I.!"#CTI"# $% &%'TI"# $%' (%''")(C%' *)+,I#%' :

0ans un contexte international de plus en plus complexe o4 lapparition dun systme de

gestion internationale des ressources humaines "ui prsente des diffrences par rapport / la

gestion des ressources humaines dans le contexte national#

-. Les lments structurants de la /estion internationale des ressources

0umaines :

Le modle de +or/an 1-234) prsente trois dimensions constitutives de la G7*+ / savoir :

(rois fonctions principales associes / la gestion des ressources humaines sommairement

assimils au recrutement / lallocation et / lutilisation de ressources

(rois catgories de pays : le pays daccueil o4 la filiale est situe le pays dorigine o4 se

trouve le sige du groupe et les autres pays sources de capitaux et de ressources humaines

(rois catgories de salaris impli"us dans un tel systme de gestion cest-/-dire les

salaris du pays daccueil les expatris et les salaris dun pays tiers#

0onc ses dimensions 5les fonctions ressources humaines les types de salaris et les pays

constituant le champ daction6 en interaction prsente une gestion internationale des ressources

humaines#

-a G7*+ apparaIt complexe notamment par les distinctions essentielles avec la G*+ classi"ue

"ui proviennent des diffrences "uand aux catgories de pays et demploys concerns par la

gestion internationale#

<eter 0oOling et *andall ,chuler 5JKK?6 ont !ien prcis ce "uils entendaient par

5complexification6 :

a6 $n nom!re accru de fonctions et dactivits

!6 0es perspectives largies "ui impli"uent une vision plus glo!ale des pro!lmes

c6 -e recours a du personnel ce "ui impli"ue une gestion dun personnel expatri

d6 $ne exposition au ris"ue plus importante "ui sexprime par exemple laugmentation des

co2ts en cas dchec dune expatriation

e6 0es influences externes accrues par exemple le type de gouvernement et la situation

conomi"ue dun pays#

&e "uil faut retenir comme composante principale dun systme international de G*+ :

J6 -a mo!ilit gographi"ue dont les principales descriptions sont la slection la

formation le nom!re de cadre mo!iles le management du processus dexpatriation

%6 -"uit entre des populations culturellement diffrentes et parfois gographi"uement

disperses

L6 -a gestion des carrires internationales

P6 -ar!itrage des politi"ues glo!aleMlocale

>6 -e rle du manager sur les filiales et la manire de pouvoir sur les postes cls#

2. la /estion de la mobilit /o/rap0i5ue internationale :

a. Les processus de mobilit :

7ls commencent gnralement par une phase de slection consistant / dfinir la fonction /

ltranger ce "ui suppose "ue lentreprise ait prala!lement identifi les raisons du recours /

lexpatriation et le profil du candidat# 7nterviennent des critres tels "ue lapprciation de la

situation familiale du cadre ou la 5plasticit culturelle6#

-accent est mis tour / tour sur les freins personnels comme le travail du con.oint lducation

des enfants lattachement au cadre de vie# Aux aspects matriels sa.outent des difficults

dordre psychologi"ue et dadaptation au contexte locaux# Dien plus lanxit lie au retour

dexpatriation constitue un autre frein au dpart : les logi"ues de gestion de carrire ne

rpondent pas tou.ours / des procdures !ien formalises et l on constate un certain cart entre

les discours officiels .ugeant lexpatriation comme 5 un plus dans la carrire 6 et la ralit -a

rinsertion dans la structure dorigine appellerait une prparation une estimation prcise de la

dure des missions / ltranger et lla!oration des plans de succession adapts #

'r les relations entre expatriation et promotion ne sont pas tou.ours claire puis"ue

lengouement de certaines entreprise pour la mo!ilit gographi"ue relve plus de !esoin rapide

de pourvoir un poste vacant / ltranger "ue de la volont dintgrer ce passage dans un

itinraire de carrire tudi#

b. ,spects financiers et sociau6 de la mobilit /o/rap0i5ue

internationale :

7l est par ailleurs fr"uent dentendre dire "ue lexpatriation est recherche par le personnel car

elle procure des revenus importants#

Quen est-il vraiment et "uels sont les modes de rmunration / linternational ?

-es grandes entreprises ont souvent dfini des rgles favora!les / lexpatri pour compenser les

inconvnients lis / la mo!ilit# -es expriences montrent "uune incitation financire peut tre

!ienvenue surtout les cons"uences sur la carrire restent incertaines# la rmunration

montaire des salaris mo!iles comprend gnralement le salaire de rfrence la prime de

dpaysement la prime de ris"ue lindemnit diffrentielle de co2t de la vie lindemnit

diffrentielle de prlvement fiscale lindemnit de logement la prime dinstallation et

lindemnit de scolarit#

<lus la taille de lentreprise est importante plus le degr de multinationalisation est lev plus les

montages sont complexes de fa=on / garantir l"uit entre tous les salaris dun mme groupe

#-es "uestions de retraite et de protection sociale constituent dautres en.eux importants#

Au-del/ de laspect purement techni"ue les politi"ues de rmunration rvlent "ue la mo!ilit

gographi"ue internationale est dsormais davantage envisage dans un cadre de rflexion

glo!ale ce "ui incite les entreprises / sinterroger sur les o!.ectifs :

(ransfert de comptences contrle des oprations / ltranger diffusion des valeurs

communes gestion de carrire et formation

-e profil les modalits et les destinations de cha"ue expatriation#

-a gestion de la mo!ilit internationale par la fonction ressources humaines est un acte

difficile faisant intervenir une pluralit de varia!les des outils et des montages complexes

et engendrant un co2t parfois lev#

7. -es distances :

-internationalisation des activits ncessite dintgrer la notion de distance / diffrents

niveaux "ui permettent dvo"uer dautres pro!lmes de G7*+ :

$istances /o/rap0i5ue entre une maison mre 5ou point dorigine de lentreprise6

et ses diffrentes entits ou lieux doprations# &ette forme de distance pose le pro!lme

de la relation managriale mais aussi de la localisation des activits de gestion# -a

gestion des ressources humaines fonctionne sur lhypothse implicite du contact entre

des personnes et une fonction "ui les gre 1 cette proximit inhrente / la plupart des

outils de gestion des ressources humaines est videmment a!sente dans les situations

internationales dont nous nous occupons#

$istance culturelle entre des entits : cest une diffrence de culture de contexte et

de culture dentreprise# &est laspect le plus trait et le plus vident de la G7*+# si les

pro!lmes sont clairs les solutions ne le sont pas#

$istance culturelle : cest la grande "uestion de savoir comment doit tre organise

la fonction de gestion des ressources humaines internationales 1 la maison mre et les

entits ont chacune des rles en matire de G*+ et la ligne de partage entre les deux est

difficile / tracer : "ui doit dcider "uoi / "uel niveau ?

!"#CTI"# $% (%C*%(C*% %T $%%L"88%+%#T :

- 9 $finitions :

-a recherche et dveloppement 5 * et 0 6 comprend les activits de recherche scientifi"ue et

techni"ue "uil sagisse de recherche fondamentale de recherche appli"ue ou de

dveloppement exprimental :

-e seul progrs des connaissances 1

-e progrs des connaissances vers un o!.ectif concret 1

lexploitation systmati"ue des connaissances appli"ue / une nouvelle ralisation#

-es prati"uant la recherche peuvent tre pu!li"ues et souvent non marchandes ou prives et

gnralement marchandes ou produisant pour elles-mmes# <our les entreprises la recherche et

dveloppement est souvent exerce en tant "uactivit secondaire venant renforc lactivit

principale#

-a recherche et le dveloppement exprimental englo!ent les travaux de cration entrepris de

fa=on systmati"ue en vue daccroItre la somme de connaissances y compris la connaissance de

lhomme de la culture de la socit ainsi "ue lutilisation de cette somme de connaissances pour

de nouvelles applications#

-a fonction * et 0 est donc en interface avec les fonctions marFeting commercial et production

car la cration et la ralisation de nouveaux produits ne pourra se faire sans une analyse fine des

!esoins spcifi"ues du client# 7l faut galement concevoir de nouveaux produits "ui aient un

d!ouch#

-o!.ectif de la fonction * et 0 est totalement im!ri"u dans celui de lentreprise : innover pour

mieux produire et mieux vendre#

A fin de mieux comprendre la fonction * et 0 il est ncessaire de dfinir prala!lement les trois

termes suivants : la recherche fondamentale la recherche appli"ue et ltude et dveloppement#

La rec0erc0e fondamentale : )lle vise / largir le champ de nos connaissances# ,on

o!.et est danalyser les proprits des phnomnes afin de dgager des lois gnrales# &est

elle "ui est / la source du progrs techni"ue# )n Crance sauf exceptions les travaux de

recherche fondamentale sont effectus dans des organismes relevant de la fonction

pu!li"ue 5&Q*, universitsA#6#

La rec0erc0e appli5ue : )lle est entreprise soit pour trouver les applications possi!les

des rsultats de la recherche fondamentale soit pour trouver de nouvelles solutions

permettant un o!.ectif dtermin# -e rsultat de la recherche appli"ue peut faire lo!.et

dun !revet# )lle est mene paralllement dans des organismes pu!lics des la!oratoires de

recherche de grandes entreprises et dans les centres techni"ues industriels propres /

certains secteurs dactivits#

)xemples :

mise au point de nouvelles molcules dans lindustrie pharmaceuti"ue

*alisation de prototype ou dusine pilote A#

-e dveloppement industriel est ladoption et la mise en Ruvre dune

technologie spcifi"ue#

Ltude et le dveloppement : )lle prend en charge des missions plus prati"ues "ue

la recherche 5amlioration des produits existants cration de produits nouveaux sous leur

forme dfinitive tude des procds de fa!rication de lentrepriseA6 &ela permet /

lentreprise dadapter en permanence ses produits aux !esoins du march#

Qotre prsentation de la fonction recherche et dveloppement sarticule en trois parties#

Qous commencerons par donner une vue densem!le de leffort "ue constitue les travaux de

* et 0# <uis il sera des "uestions des mtiers de la * et 0 au"uel un diplm dcole

suprieure de commerce peut prtendre # )nfin nous tacherons de soulever les en.eux "ue

reprsentent cette fonction pour les entreprises#

2 9 +ission de la fonction rec0erc0e et dveloppement :

Court terme : )valuer le niveau technologi"ue de lentreprise par rapport / lextrieur

amliorer la "ualit de loutil de la recherche sassurer "ue le savoir technologi"ue est

partag entre les dpartements concerns#

+oyen et Lon/ terme : *pondre / la "uestion : tel dpartement prpare-t-il !ien son

avenir en fonction de ce "ui va se passer ? )valuer lad"uation de la prparation de la

recherche par rapport / la stratgie#

:uel5ues caractristi5ues :

-a fonction * et 0 est / lorigine de la comptitivit de lentreprise#

-e progrs techni"ue est fait dinnom!ra!les innovations et de "uel"ues inventions et les

progrs de productivit sont plus lis / lorganisation "u/ lexploit techni"ue#

7nnover : une condition de survie dans le systme conomi"ue capitaliste#

-innovation est une construction progressive temporelle#

-a dcouverte sinscrit dans une dynami"ue#

-utilit dun leader organisateur#

-exploration saccomplit da!ord en pense : son prcurseur est un penseur

solitaire#

-a participation de tous#

<our ; profiter de linnovation ; rpondre / un !esoin collectif#

7 9 'tructure et tendances :

'tructure :

-a structure de la recherche est spcifi"ue du secteur de la taille de la stratgie de

lentreprise#

)n Crance lorganisation de la recherche est souvent centre sur les lignes de produits et pas

asse8 sur les technologies#

7l existe aussi des organisations matricielles de grands pro.ets#

<enser aussi au partage des techni"ues internes M externes

avec luniversit

avec les sous-traitants

avec dautres entreprises 5centres de recherche communs6

avec des centres de recherches indpendants#

Les tendances :

Assurer la prennit de lentreprise pour passer de lamlioration des produits et procds /

la recherche de nouvelles technologies ; rvolutionnaires#

-volution des mentalits est moins rapide "ue celle de la techni"ue : -aisser aux hommes

le temps de sha!ituer aux innovations#

-a rcupration et le recyclage des produits font partie de la stratgie# 5-environnement est

pris en compte dans les la!oratoires6#

-chelle )uropenne# 5-es programmes )sprit et )urFa6#

; 9 'trat/ie et valuation de la rec0erc0e :

'trat/ie de rec0erc0e :

$ne entreprise "ui ne fait pas de recherche est condamne / disparaItre mais celle dont la

recherche nest pas adapte / sa stratgie dpense de largent inutilement#

-iaison forte entre :

*echerche

,tratgie

Activit industrielle

-aisser sexprimer la crativit des chercheurs#

-importance du contexte conomi"ue sur le nom!re dides dinnovation "ui seront

creuses 5ris"ue de non a!outissement en temps voulu6#

*duire lincertitude dans trois domaines :

-identification des technologies / maItriser

-e choix dune voie daccs aux technologies choisies

-e pilotage de la * et 0#

%valuation de la rec0erc0e :

-efficacit en * et 0 est plus productive "ue les investissements matriels#

L critres :

-e maintien de la comptitivit

-impact sur la croissance du chiffre daffaire

-impact sur la renta!ilit#

)valuer les comptences des chercheurs#

-innovation est souvent un travail d"uipe#

-valuation en trois temps :

Avant : faut-il lancer le pro.et ?

<endant : - le crneau est-il porteur ? S arrter ou continuer ?

)n fin de pro.et : viter la perfection et les dpenses inutiles : "uand sarrter ?

$veloppement des produits et des procds :

0ans lindustrie de process les produits et les procds sont trs lis # Ailleurs se pose le choix des

priorits : produits ou procds ?

$ne !onne conception conduit / un produit facile / fa!ri"uer conomi"ue et facile / vendre #

$ne mauvaise conception est dpensire en heures supplmentaires donne une impression de

gaspillage et mine le moral T

&est ltude "ui va se vend et non le produit T

$ne des armes de la comptitivit est la rapidit de mise sur le march des produits nouveaux #

<lus la recherche prend en compte cet impratif plus lentreprise a des chances de

devancer ses concurrents#

-a phase de recherche est la plus longue et plus alatoire#

-innovation doit aussi porter sur les mthodes de gestion et dinformation ainsi "ue sur

lorganisation et la communication#

!ertilisation croise :

&ha"ue domaine progresse en faisant appel / dautres#

&oncerne / la fois les procds et les produits# )xemple : lapparition du

microprocesseur dans les machines mcani"ues#

Accepter dtre dsta!ilis par la nouvelle technologie#

-e transfert de technologie suppose une capacit dappropriation par le receveur 5 aspect

culturel T6#

7l faut acheter / lextrieur tout ce "uon peut y trouver en technologie ;diffusante 5viter de

consommer les comptences internes6 et vendre de la technologie ;diffusante#

)n revanche ac"urir sur le march de la technologie spcifi"ue "ue si lon a choisi une stratgie

de suiveur T

<eu importe la !alance technologi"ue cest la maItrise des transferts de technologie "ui est un

lment de !onne sant dune industrie #

-e conseil technologi"ue 5 ou veille ou perspective 6 est un processus "ui consiste / associer un

ensem!le de comptences en vue de maItriser linformation "ui permettra de rsoudre le

pro!lme pos #

<rospective U surveiller lapparition de nouveau produits de nouveaux procds et dinnovations

technologi"ues#

'!.ectif : *duction du dlai de mise au point de produits nouveaux #

<artage de linformation

Attitude douverture

'u!lier le ; pas invent ici T

-investissement intellectuel de la * et 0 5 les !revets 6#

+t0odes :

-es V phases du management technologi"ue :

- 9 Inventorier

-es technologies mises en Ruvre

-es technologies non exploites

-es technologies concurrentes

-es technologies des concurrents#

29 %valuer

<oids de lentreprise Mconcurrents

; espionner les concurrents pour savoir#

7 9 'urveiller

-environnement scientifi"ue et technologi"ue

-es marchs et les concurrents

(ransmettre linformation dans lentreprise

'uvrir les esprits vers lextrieur#

; 9 "ptimiser

)xploiter toutes les possi!ilits des ressources technologi"ues

<rocds outils mthodes informations !revets comptences#

< 9 %nric0ir

AccroItre le patrimoine technologi"ue de lentreprise par la recherche et les ac"uisitions#

4 9 'auve/arder

<ar la priorit industrielle 5!revet6

<ar la mise / la!ri des savoirs 5face aux dparts / lou!li et / la curiosit6#

,ystmes experts dispositifs de recueil de lexprience#

&onclusion :

<lus les entreprises sinternationalisent plus elles tendent / devenir un mode dorganisation

nouveau de lconomie mondiale#

-internationalisation permet / lentreprise de se rapprocher des sources dapprovisionnement

et dexploiter des matires premires cest le cas des industries lis / lexploitation de matires

ptrolires nergti"ues et agricoles#

,ur le plan financier les dcisions financires / linternational supposent de considrer de

nouvelles varia!les inexistantes dans un contexte national les opportunits de financement sont

varies et soumises / des contraintes nouvelles comme les variations du taux de change "ui du

fait lexistence de plusieurs monnaies o!ligent les entreprises / concentrer leur attention sur la

gestion de ris"ue de ce taux et les ris"ues de ce taux et les ris"ues du pays#

,ur le plan commercial : cette fonction marFeting / linternational sintresse / deux principes

fondamentaux ladaptation et la standardisation lentreprise doit parfaitement connaItre la

culture du pays sur le"uel elle semplante#

,ur le plan de la gestion des ressources humaines : elle facilite la mise en place des stratgies

permet / lentreprise dexploiter une main dRuvre !on march#

-a gestion internationale des ressources humaines apparaIt comme linteraction entre la

fonction ressources les types de salaris et le pays constituant le champ daction#

0e la dcision de linternationalisation relve un nouveau dfit cest grer des hommes et

femmes installs / des milliers de Filomtres de leurs !ases de leurs !ases professionnelles et

personnelles ha!ituelles#

,ur le plan recherche et dveloppement : dans une logi"ue de rduction des co2ts et "uel"uefois

pour faire face / une pnurie dingnieurs dans leurs pays elles sont de plus en plus nom!reuses

/ se tourner vers ceux des pays mergents "ui placent linnovation au cRur de leur stratgie de

croissance# 'n constate donc "ue linternationalisation influence gravement les dcisions des

entreprises et les o!ligent / adapter leurs stratgies au march international#

9 -e management international : 7sa!elle +uault dition la collecte <aris#

9 Hanagement international : Wean-&laude $sunier L

me

dition <aris JKE>#

9 ,tratgie 0internationalisation : 0veloppement 7nternational 0e -entreprise :

-emaire Wean-<aul <etit Grard )diteur : 0unod %??L

OOO#OiFipedia#org

OOO#acfci#cci#fr

OOO#cisad#adc#education#fr

Vous aimerez peut-être aussi

- Impôt Sur Les SociétésDocument30 pagesImpôt Sur Les SociétésredecosadmanPas encore d'évaluation

- Management InterculturelDocument26 pagesManagement InterculturelredecosadmanPas encore d'évaluation

- Le Travail Et Le TempsDocument269 pagesLe Travail Et Le Tempsmeddebyounes100% (1)

- Evaluation Et Theorie Des OptionsDocument47 pagesEvaluation Et Theorie Des Optionsredecosadman100% (1)

- Contrat de Travail FPS Racine Diop CdiDocument4 pagesContrat de Travail FPS Racine Diop Cdilinguere gueye100% (1)

- RecrutementDocument40 pagesRecrutementOumaima ZenPas encore d'évaluation

- Cours GRHDocument25 pagesCours GRHElmehdiPas encore d'évaluation

- Corrigés Des Exercices Du Chapitre 5Document5 pagesCorrigés Des Exercices Du Chapitre 5Hind SADKIPas encore d'évaluation

- La Gestion Previsionnelle Des Ressources HumainesDocument122 pagesLa Gestion Previsionnelle Des Ressources HumainesMarwa LahkimPas encore d'évaluation

- Chapitre - 2 La FormationDocument25 pagesChapitre - 2 La FormationHellal AbdelhadiPas encore d'évaluation

- Img 005Document1 pageImg 005Elouan Michy100% (1)

- Rapport Rhcom KhadyDocument30 pagesRapport Rhcom KhadyRoland Esso100% (1)

- Controle de Gestion Social WordDocument31 pagesControle de Gestion Social WordredecosadmanPas encore d'évaluation

- Controle de Gestion Social WordDocument31 pagesControle de Gestion Social WordredecosadmanPas encore d'évaluation

- تصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2011 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتي PDFDocument4 pagesتصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2011 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتي PDFredecosadmanPas encore d'évaluation

- تصحيح الإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2010 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيDocument5 pagesتصحيح الإمتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2010 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيredecosadmanPas encore d'évaluation

- تصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيDocument6 pagesتصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيredecosadmanPas encore d'évaluation

- تصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2012 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيDocument6 pagesتصحيح الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2012 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم التدبير المحاسباتيredecosadmanPas encore d'évaluation

- MKG InternationalDocument14 pagesMKG InternationalredecosadmanPas encore d'évaluation

- La Negociation InternationaleDocument15 pagesLa Negociation InternationaleredecosadmanPas encore d'évaluation

- الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2012 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم الاقتصاد والتدبيرDocument9 pagesالإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2012 مادة المحاسبة والرياضيات المالية شعبة علوم الاقتصاد والتدبيرredecosadmanPas encore d'évaluation

- Compta Analytique1Document28 pagesCompta Analytique1redecosadmanPas encore d'évaluation

- Elaboration D Un Manuel de ProcedureDocument25 pagesElaboration D Un Manuel de ProcedureredecosadmanPas encore d'évaluation

- Expose Le Cout CibleDocument29 pagesExpose Le Cout CibleredecosadmanPas encore d'évaluation

- Expose Tva WordDocument43 pagesExpose Tva Wordredecosadman100% (1)

- Expose Cycle de La TresorerieDocument19 pagesExpose Cycle de La TresorerieredecosadmanPas encore d'évaluation

- Expose Cycle de La TresorerieDocument19 pagesExpose Cycle de La TresorerieredecosadmanPas encore d'évaluation

- La Gestion Des StocksDocument15 pagesLa Gestion Des StocksredecosadmanPas encore d'évaluation

- Ir Sur Salaires 2Document26 pagesIr Sur Salaires 2redecosadmanPas encore d'évaluation

- Etude de CasDocument1 pageEtude de CasdjouldesiddiePas encore d'évaluation

- Rapport de Stage 3eme 2020-2021 - CopieDocument10 pagesRapport de Stage 3eme 2020-2021 - Copieyasmine.mnafegPas encore d'évaluation

- La Pensée MercantilisteDocument3 pagesLa Pensée Mercantilistebenjeloune100% (2)

- Boky Vita KelyDocument31 pagesBoky Vita KelyJenny TsiliaraPas encore d'évaluation

- FL Vierge - Moda1-Moda2 JVDocument16 pagesFL Vierge - Moda1-Moda2 JVGrégory VincentPas encore d'évaluation

- Histoire-Géographie-EMC 3e - Cahier D'activitésDocument1 pageHistoire-Géographie-EMC 3e - Cahier D'activitésrayane50% (2)

- Modèle Fiche de Paie - EuréciaDocument36 pagesModèle Fiche de Paie - EuréciaBienvenu EzinPas encore d'évaluation

- 4 Pages Retraite 11 22 v5Document4 pages4 Pages Retraite 11 22 v5Chris Walid Rizk Malaak MalaakPas encore d'évaluation

- Bulletin de Paie en Français - 25363Document1 pageBulletin de Paie en Français - 25363majid mouhajirPas encore d'évaluation

- Ed 6141Document12 pagesEd 6141Seddik Mehenni100% (1)

- Bonnes Pratiques de La GRHDocument119 pagesBonnes Pratiques de La GRHHamadoun MaïgaPas encore d'évaluation

- Justificatif D'absenceDocument6 pagesJustificatif D'absenceidiraouchiche72Pas encore d'évaluation

- Avis de Recrutement Des Agents de TerrainDocument2 pagesAvis de Recrutement Des Agents de TerrainRezaPas encore d'évaluation

- Rédiger Un Courrier ArgumentéDocument15 pagesRédiger Un Courrier ArgumentéMadeleine RbPas encore d'évaluation

- Demande de Fin de StageDocument3 pagesDemande de Fin de StageeugenePas encore d'évaluation

- Maroc TelecomDocument4 pagesMaroc TelecomMohamed Reda HammadiaPas encore d'évaluation

- Atts (20) - 1662010975254Document1 pageAtts (20) - 1662010975254Patrick DalelePas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Droit Du TravailDocument29 pagesChapitre 3 Droit Du Travailabdelmajid en-namiPas encore d'évaluation

- Les Sciences de GestionDocument9 pagesLes Sciences de GestionSarah ManouPas encore d'évaluation

- La Violence Au Travail Et Le HarcèlementDocument3 pagesLa Violence Au Travail Et Le HarcèlementRabia AutrePas encore d'évaluation

- Paieetdclarationssocialesetfiscales 120620063830 Phpapp02 PDFDocument62 pagesPaieetdclarationssocialesetfiscales 120620063830 Phpapp02 PDFWahib LahnitiPas encore d'évaluation