Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Explication de L'influence Du Fonctionnement Des Moteurs Et Des Charges Sur Leur Comportement Électrique

Explication de L'influence Du Fonctionnement Des Moteurs Et Des Charges Sur Leur Comportement Électrique

Transféré par

acliche henryTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Explication de L'influence Du Fonctionnement Des Moteurs Et Des Charges Sur Leur Comportement Électrique

Explication de L'influence Du Fonctionnement Des Moteurs Et Des Charges Sur Leur Comportement Électrique

Transféré par

acliche henryDroits d'auteur :

Formats disponibles

3

36

chapitre

Moteurs

et charges

Explication de l'influence

du fonctionnement des moteurs et

des charges sur leur comportement lectrique

3. Moteurs et charges

Sommaire

1

2

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

Page

3.2

Les moteurs monophass

Page

3.3

Les moteurs synchrones

Page

3.4

Les moteurs courant continu

Page

3.5

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

Page

3.6

Comparaison des diffrents types de moteurs

Page

3.7

Les diffrents types de charges

Page

3

4

5

6

7

3.8

Les vannes et vrins

Page

8

9

10

11

12

M

37

3. Moteurs et charges

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

Nous allons dans ce chapitre prsenter un descriptif physique et lectrique

des rcepteurs lectriques et de leurs charges. Selon les cas cette charge influence ou

non les caractritiques du rcepteur. Nous distinguerons donc les charges actives

gnralement associes un moteur et les charges passives tel que le chauffage et

lclairage. Nous terminerons par les vannes et vrins. Le dmarrage des moteurs

et la variation de vitesse seront dtaills dans les chapitres suivants.

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

Cette premire partie est consacre la prsentation des moteurs

asynchrones triphass, moteurs les plus utiliss pour lentranement des

machines. Ces moteurs simposent en effet dans un grand nombre

dapplications en raison des avantages quils prsentent : normaliss,

robustes, simples dentretien, faciles mettre en uvre et de faible cot.

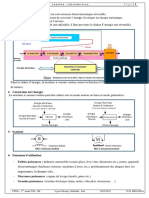

b Principe de fonctionnement

A Fig. 1

Cration dun courant induit dans une

spire en court-circuit

Le principe de fonctionnement dun moteur asynchrone repose sur la

cration dun courant induit dans un conducteur lorsque celui-ci coupe

les lignes de force dun champ magntique, do le nom de moteur

induction. Laction combine de ce courant induit et du champ

magntique cre une force motrice sur le rotor du moteur.

Supposons une spire ABCD en court-circuit, situe dans un champ

magntique B et mobile autour dun axe xy (C Fig. 1).

Si, par exemple, nous faisons tourner le champ magntique dans le sens

des aiguilles dune montre, la spire est soumise un flux variable et

devient le sige dune force lectromotrice induite qui donne naissance

un courant induit i (loi de Faraday).

Daprs la loi de Lenz, le sens du courant est tel quil soppose par son

action lectromagntique la cause qui lui a donn naissance. Chacun

des deux conducteurs est donc soumis une force F de Laplace (de

Lorentz, pour les Anglo-Saxons), de sens oppos son dplacement

relatif par rapport au champ inducteur.

A Fig. 2

La rgle des trois doigts de la main

droite pour trouver la direction de la

force

La rgle des trois doigts de la main droite (action du champ sur un

courant, (C Fig. 2) permet de dfinir facilement le sens de la force F

applique chaque conducteur.

Le pouce est plac dans le sens du champ de linducteur. Lindex indique

le sens de la force.

Le majeur est plac dans le sens du courant induit. La spire est donc

soumise un couple qui provoque sa rotation dans le mme sens que le

champ inducteur, appel champ tournant. La spire se met donc en

rotation et le couple lectromoteur produit quilibre le couple rsistant.

b Cration du champ tournant

Trois enroulements, gomtriquement dcals de 120, sont aliments

chacun par une des phases dun rseau triphas alternatif (C Fig. 3).

A Fig. 3

Principe dun moteur asynchrone

triphas

Les enroulements sont parcourus par des courants alternatifs prsentant

le mme dcalage lectrique, et qui produisent chacun un champ

magntique alternatif sinusodal. Ce champ, toujours dirig suivant le

mme axe, est maximal quand le courant dans lenroulement est

maximal.

Le champ gnr par chaque enroulement est la rsultante de deux

champs qui tournent en sens inverse et ayant chacun pour valeur

constante la moiti de la valeur du champ maximal. A un instant t1

quelconque de la priode (C Fig. 4), les champs produits par chaque

enroulement peuvent tre reprsents comme suit :

A Fig. 4

38

Champs gnrs par les trois phases

3. Moteurs et charges

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

- le champ H1 diminue. Les 2 champs qui le composent ont tendance

sloigner de laxe OH1,

- le champ H2 augmente. Les 2 champs qui le composent ont tendance

se rapprocher de laxe OH2,

- le champ H3 augmente. Les 2 champs qui le composent ont tendance

se rapprocher de laxe OH3.

Le flux correspondant la phase 3 est ngatif. Le champ est donc dirig

dans le sens oppos la bobine.

En superposant les trois diagrammes, nous constatons que :

- les trois champs tournant dans le sens inverse des aiguilles dune

montre sont dcals de 120 et sannulent,

- les trois champs tournant dans le sens des aiguilles dune montre se

superposent. Ces champs sadditionnent pour former le champ

tournant damplitude constante 3Hmax/2. Cest un champ une paire

de ples,

- ce champ effectue un tour pendant une priode du courant

dalimentation.

Sa vitesse est fonction de la frquence du rseau (f) et du nombre de

paires de ples (p). Elle est appele vitesse de synchronisme.

b Glissement

Le couple moteur ne peut exister que si un courant induit circule dans la

spire.

Ce couple est dtermin par le courant qui circule dans la spire et qui ne

peut tre que sil existe une variation de flux dans cette spire. Il faut donc

quil y ait une diffrence de vitesse entre la spire et le champ tournant.

Cest la raison pour laquelle un moteur lectrique fonctionnant suivant le

principe que nous venons de dcrire est appel moteur asynchrone. La

diffrence entre la vitesse de synchronisme (Ns) et celle de la spire (N) est

appele glissement (g) et sexprime en % de la vitesse de synchronisme.

g = [(Ns - N) / Ns] x 100

En fonctionnement, la frquence du courant rotorique sobtient en

multipliant la frquence dalimentation par le glissement. Au dmarrage, la

frquence du courant rotorique est donc maximale et gale celle du

courant statorique. La frquence du courant statorique diminue

progressivement au cours de la mise en vitesse du moteur.

Le glissement en rgime tabli est variable suivant la charge du moteur et

selon le niveau de la tension dalimentation qui lui est appliqu. Il est

dautant plus faible que le moteur est peu charg et il augmente si le

moteur est aliment en dessous de la tension nominale correspondant

la frquence dalimentation.

b Vitesse de synchronisme

La vitesse de synchronisme des moteurs asynchrones triphass est

proportionnelle la frquence du courant dalimentation et inversement

proportionnelle au nombre de paires de ples constituant le stator.

Nombre

de ples

Vitesse de rotation en tr/mn

50 Hz

60 Hz

100 Hz

3000

3600

6000

1500

1800

3000

1000

1200

2000

750

900

1500

10

600

720

1200

12

500

600

1000

16

375

540

750

A Fig. 5

Vitesses de synchronisme fonction du

nombre de ples et de la frquence du

courant

Par exemple :

Avec :

Ns = 60 f/p

Ns : vitesse de synchronisme en tr/min,

f : frquence en Hz,

p : nombre de paires de ples.

Pour les frquences industrielles de 50 Hz et 60 Hz et pour une frquence

de 100 Hz, les vitesses de rotation du champ tournant, ou vitesses de

synchronisme, en fonction du nombre de ples, sont donnes dans le

tableau de la figure 5.

Dans la pratique, il nest pas toujours possible daugmenter la vitesse

dun moteur asynchrone en lalimentant sous une frquence suprieure

celle pour laquelle il est prvu, mme si la tension est adapte.

Il convient en effet de vrifier si ses conceptions mcaniques et

lectriques le permettent.

39

3. Moteurs et charges

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

Comme dj voqu, compte tenu du glissement, les vitesses de rotation

en charge des moteurs asynchrones sont lgrement infrieures aux

vitesses de synchronisme indiques dans le tableau.

v Constitution

Un moteur asynchrone triphas cage comporte deux parties

principales : un inducteur ou stator et un induit ou rotor.

v Le stator

Cest la partie fixe du moteur. Une carcasse en fonte ou en alliage lger

renferme une couronne de tles minces (de lordre de 0.5 mm

dpaisseur) en acier au silicium. Les tles sont isoles entre elles par

oxydation ou par un vernis isolant. Le feuilletage du circuit magntique

rduit les pertes par hystrsis et par courants de Foucault.

Les tles sont munies dencoches dans lesquelles prennent place les

enroulements statoriques destins produire le champ tournant (trois

enroulements dans le cas dun moteur triphas). Chaque enroulement est

constitu de plusieurs bobines. Le mode de couplage de ces bobines

entre elles dfinit le nombre de paires de ples du moteur, donc la vitesse

de rotation.

v Le rotor

Cest llment mobile du moteur. Comme le circuit magntique du stator,

il est constitu dun empilage de tles minces, isoles entre elles, et

formant un cylindre clavet sur larbre du moteur.

Cet lment, de par sa technologie, permet de distinguer deux familles de

moteurs asynchrones : ceux dont le rotor est dit cage, et ceux dont le

rotor bobin est dit bagues.

b Les diffrents types de rotor

v Le rotor cage

Plusieurs types de rotor cage existent, ils sont tous conus selon

lexemple de la figure 6.

En citant ces moteurs dans lordre du moins rpandu au plus courant :

Rotor cage rsistante

Le rotor rsistant existe surtout en simple cage (voir plus loin la dfinition

du moteur simple cage). La cage est ferme par deux anneaux rsistants

(alliage particulier, section rduite, anneaux dinox, etc.).

Ces moteurs prsentent un fort glissement au couple nominal. Leur

couple de dmarrage est lev et le courant de dmarrage faible

(C Fig. 7).

En raison des pertes dans le rotor, leur rendement est faible.

A Fig. 6

clat dun moteur rotor cage

Ces moteurs sont en principe utiliss sur des applications pour lesquelles

il est intressant davoir du glissement afin dadapter la vitesse en

fonction du couple, par exemple :

- cas de plusieurs moteurs lis mcaniquement sur lesquels doit tre

rpartie la charge, tels que train rouleaux dun laminoir, entranement

dun portique de levage,

- fonction enrouleur-drouleur partir de moteurs Alquist prvus cet

effet,

- besoin dun fort couple de dmarrage avec un courant dappel limit

(palans de levage ou convoyeurs).

Ils permettent la variation de vitesse par modification de la seule tension,

mais cette application tend disparatre au profit des convertisseurs de

frquence. La majorit des moteurs est auto-ventil, cependant, certains

moteurs avec rotor cage rsistante sont moto-ventils (motorisation

distincte de leur ventilateur).

40

3. Moteurs et charges

3.1

Les moteurs asynchrones triphass

Rotor simple cage

Dans des trous ou dans des encoches disposs sur le pourtour du rotor

( lextrieur du cylindre constitu par lempilage de tles) sont placs des

conducteurs relis chaque extrmit par une couronne mtallique et sur

lesquels vient sexercer le couple moteur gnr par le champ tournant.

Pour que le couple soit rgulier, les conducteurs sont lgrement inclins

par rapport laxe du moteur. Lensemble a laspect dune cage

dcureuil, do le nom de ce type de rotor.

La cage dcureuil est gnralement entirement moule (seuls les trs

gros moteurs sont raliss laide de conducteurs insrs dans des

encoches). Laluminium est inject sous pression et les ailettes de

refroidissement, coules lors de la mme opration, assurent la mise en

court-circuit des conducteurs du stator.

Ces moteurs ont un couple de dmarrage relativement faible et le courant

absorb lors de la mise sous tension est trs suprieur au courant

nominal (C Fig. 7).

Ces moteurs asynchrones moto-ventils fort glissement sont utiliss en variation

de vitesse, leur courant au calage est voisin de leur courant nominal ; leur

caractristique de couple/vitesse est trs plongeante. Avec une alimentation

variable, il est possible dadapter cette caractristique et de rgler le couple

moteur en fonction de la traction souhaite.

En contre partie, ils ont un faible glissement au couple nominal. Ces

moteurs sont utiliss principalement en forte puissance pour amliorer le

rendement des installations sur des pompes et ventilateurs. Ils sont

galement associs des convertisseurs de frquence en vitesse

variable, les problmes de couple et de courant de dmarrage sont alors

parfaitement rsolus.

A Fig. 7

Courbes couple/vitesse suivant les

types de rotors cage ( Un)

Rotor double cage

Il comporte deux cages concentriques, lune extrieure, de faible section

et assez rsistante, Iautre intrieure, de forte section et de rsistance

plus faible.

- Au dbut du dmarrage, les courants rotoriques tant frquence

leve, leffet de peau qui en rsulte fait que la totalit du courant

rotorique circule la priphrie du rotor et donc dans une section

rduite des conducteurs. Le couple produit par la cage extrieure

rsistante est important et lappel de courant rduit (C Fig. 7).

- En fin de dmarrage, la frquence diminue dans le rotor. Le passage

du flux travers la cage intrieure est plus facile. Le moteur se

comporte alors sensiblement comme sil tait construit avec une seule

cage peu rsistante. En rgime tabli, la vitesse nest que trs

lgrement infrieure celle du moteur simple cage.

Rotor encoches profondes

Cest la ralisation standard. Les conducteurs rotoriques sont mouls

dans les encoches du rotor qui sont de forme trapzodale dont le petit

ct du trapze se situe lextrieur du rotor.

Le fonctionnement est analogue au moteur double cage et lintensit du

courant rotorique varie en fonction inverse de sa frquence.

Ainsi :

- Au dbut du dmarrage, le couple est lev et lappel de courant

rduit.

- En rgime tabli, la vitesse est sensiblement celle du moteur simple

cage.

v Le rotor bobin (rotor bagues)

Dans des encoches pratiques la priphrie du rotor sont logs des

enroulements identiques ceux du stator (C Fig. 8).

A Fig. 8

clat dun moteur rotor bagues

Gnralement le rotor est triphas. Une extrmit de chacun des

enroulements est relie un point commun (couplage toile). Les

extrmits libres peuvent tre raccordes sur un coupleur centrifuge ou

sur trois bagues en cuivre, isoles et solidaires du rotor.

41

3. Moteurs et charges

3.1

3.2

Les moteurs asynchrones triphass

Les moteurs monophass

Sur ces bagues viennent frotter des balais base de graphite raccords

au dispositif de dmarrage.

En fonction de la valeur des rsistances insres dans le circuit rotorique,

ce type de moteur peut dvelopper un couple de dmarrage slevant

jusqu 2.5 fois le couple nominal.

Le courant au dmarrage est sensiblement proportionnel au couple

dvelopp sur larbre moteur.

Cette solution est de plus en plus abandonne au profit de solutions

lectroniques associes un moteur cage standard. En effet, ces

dernires permettent de rsoudre des problmes de maintenance

(remplacement des balais dalimentation du rotor uss, entretien des

rsistances de rglage), de rduire lnergie dissipe dans ces rsistances

et aussi damliorer de faon importante le rendement de linstallation.

3.2

Les moteurs monophass

Le moteur monophas, bien que moins utilis dans lindustrie que son homologue

triphas, reprsente nanmoins une part dapplication non ngligeable dans les

petites puissances et dans les applications du btiment qui utilisent le rseau

monophas 230 V.

b Les moteurs monophass cage

A puissance gale, il est plus volumineux quun moteur triphas.

Par ailleurs, son rendement et son cosinus sont beaucoup plus faibles

que dans le cas du triphas et ils varient considrablement en fonction

dune part de la puissance, dautre part du constructeur.

En Europe, le moteur monophas est relativement peu utilis dans le

domaine industriel, en revanche, les moteurs monophass jusqu une

dizaine de kW sont dutilisation courante aux Etats Unis.

Bien que dun usage peu rpandu, lalimentation dun moteur monophas

cage partir dun convertisseur de frquence est possible, cependant

trs peu de constructeurs proposent ce type de produit.

v Constitution

Le moteur monophas, comme le moteur triphas, est compos de deux

parties : le stator et le rotor.

Le stator

Il comporte un nombre pair de ples et ses bobinages sont raccords sur

le rseau dalimentation.

Le rotor

Il est le plus souvent cage dcureuil.

v Principe de fonctionnement

Considrons un stator comprenant deux enroulements raccords sur le

rseau dalimentation L1 et N (C Fig. 9).

Le courant alternatif monophas engendre dans le rotor un champ

alternatif simple H qui est la superposition de deux champs tournants H1

et H2 de mme valeur et de sens contraires.

A larrt, le stator tant aliment, ces champs prsentent le mme

glissement par rapport au rotor et produisent par consquent deux

couples gaux et opposs.

A Fig. 9

42

Le moteur ne peut dmarrer.

Principe de fonctionnement dun

moteur asynchrone monophas

Une impulsion mcanique sur le rotor provoque une ingalit des

glissements. Lun des couples diminue pendant que lautre augmente. Le

couple rsultant provoque le dmarrage du moteur dans le sens o il a

t lanc.

3. Moteurs et charges

3.2

3.3

Les moteurs monophass

Les moteurs synchrones

Afin de rsoudre ce problme de couple lors de la phase de dmarrage,

un deuxime bobinage dcal de 90 est insr dans le stator.

Cette phase auxiliaire est alimente par un artifice de dphasage

(condensateur ou inductance). Une fois le dmarrage effectu, la phase

auxiliaire peut tre ventuellement supprime par un contact centrifuge.

Une autre solution consiste utiliser des bagues de dphasage

(C Fig. 10) qui procurent un dcalage du champ et permettent le

dmarrage du moteur. Ce type de moteur ne se rencontre que dans les

petites puissances (100 W tant un maximum).

A Fig. 10

Moteur bagues de dphasage

Un moteur triphas de faible puissance (4kw max. environ) peut tre galement

utilis en monophas. Le condensateur de dmarrage est alors insr en srie ou

en parallle avec lenroulement non utilis. Cette disposition ne peut tre

considre que comme un palliatif, car les performances du moteur sont

fortement diminues. Les constructeurs indiquent dans leur catalogue, le schma

raliser, les valeurs des condensateurs utiliser et le dclassement appliquer.

b Les moteurs monophass universels

Peu utilis industriellement, cest le moteur le plus fabriqu au monde. Il

se trouve dans llectromnager et dans loutillage portatif.

Sa construction est analogue celle dun moteur courant continu

excitation srie (C Fig. 11). Lensemble tant aliment en courant

alternatif. Le flux dans la machine sinverse en mme temps que la

tension. Le couple ainsi produit est donc toujours dans le mme sens.

Il comporte un stator bobin et un rotor qui comporte des enroulements

connects des bagues. Des balais et un collecteur assurent la

commutation.

A Fig. 11

3.3

Photo de moteurs universels

La puissance maximale est denviron 1 000 W et sa vitesse de rotation

vide est de lordre de 10 000 tr/mn. Ces moteurs sont prvus pour un

usage intermittent et leur rendement est mdiocre.

Les moteurs synchrones

b Les moteurs synchrones rotor aimant

v Constitution

Le moteur synchrone se compose, comme le moteur asynchrone, dun

stator et dun rotor spars par lentrefer. Il sen diffrencie par le fait que

le flux dans lentrefer nest pas d une composante du courant

statorique. Il est cr par des aimants ou par le courant inducteur, fourni

par une source courant continu extrieure, qui alimente un enroulement

plac dans le rotor.

Le stator

Le stator comprend une carcasse et un circuit magntique gnralement

constitus de tles dacier au silicium et dun bobinage triphas analogue

celui dun moteur asynchrone, aliment en courant alternatif triphas pour

produire un champ tournant.

Le rotor

Le rotor porte des aimants ou des bobines dexcitation parcourues par un

courant continu qui crent des ples Nord et Sud intercals. Le rotor, la

diffrence des machines asynchrones, tourne sans glissement la vitesse

du champ tournant.

Il existe donc deux types distincts de moteurs synchrones : les moteurs

aimants et les moteurs rotor bobin.

A Fig. 12

Coupe dun moteur aimants

permanents

- Pour les premiers, le rotor du moteur est quip daimants

permanents (C Fig. 12). En gnral en terre rare pour obtenir un

champ lev dans un volume rduit. Le stator comporte des

enroulements triphass.

43

3. Moteurs et charges

3.3

Les moteurs synchrones

Ces moteurs peuvent accepter des courants de surcharge importants

pour raliser des acclrations trs rapides. Ils sont toujours associs

un variateur de vitesse et ces ensembles moto-variateurs sont

destins des marchs spcifiques comme ceux des robots ou des

machines-outils pour lesquels un moindre volume des moteurs, les

acclrations et la bande passante sont des impratifs.

- Les autres machines synchrones sont rotor bobin (C Fig.13), Le

bobinage rotorique est accessible par des bagues et des frotteurs,

mais dautres dispositifs existent comme par exemple des diodes

tournantes. Ces machines sont rversibles et peuvent fonctionner en

gnrateurs (alternateurs) ou en moteurs. Pendant longtemps, ces

machines ont surtout t utilises en alternateur. Leur usage en

moteur tait pratiquement confin aux applications o il tait

ncessaire dentraner des charges vitesse fixe, en dpit des

variations relativement importantes de leur couple rsistant.

A Fig. 13

Photo dun moteur synchrone rotor

bobins

Le dveloppement des convertisseurs de frquence directs (du type

cyclo-convertisseur) ou indirects fonctionnant en commutation naturelle,

grce laptitude des machines synchrones fournir de la puissance

ractive, a permis la ralisation dentranements lectriques vitesse

variable performants, fiables et particulirement comptitifs par rapport

aux solutions concurrentes lorsque la puissance dpasse le mgawatt.

Bien que lon puisse trouver des moteurs synchrones utiliss

industriellement dans la gamme de puissance de 150 kW 5 MW, cest

au-del de 5 MW que les entranements lectriques utilisant des moteurs

synchrones se sont pratiquement imposs, majoritairement associs

des variateurs de vitesse.

v Caractristiques de fonctionnement

Le couple moteur de la machine synchrone est proportionnel la tension

ses bornes, alors que celui de la machine asynchrone est proportionnel

au carr de cette tension.

Contrairement au moteur asynchrone, il peut travailler avec un facteur de

puissance gal lunit ou trs voisin de celle-ci.

Le moteur synchrone, par rapport au moteur asynchrone, bnficie donc

dun certain nombre de particularits avantageuses en ce qui concerne

son alimentation par le rseau tension et frquence constantes :

- la vitesse du moteur est constante, quelle que soit la charge,

- il peut fournir de la puissance ractive et permettre damliorer le

facteur de puissance dune installation,

- il peut supporter sans dcrocher des chutes de tension relativement

importantes (de lordre de 50 % en raison de ses possibilits de

surexcitation).

Toutefois, le moteur synchrone aliment directement par le rseau de

distribution dnergie tension et frquence constantes prsente deux

inconvnients :

- il a des difficults de dmarrage, de fait, si le moteur nest pas

associ un variateur de vitesse, le dmarrage doit seffectuer vide,

soit par dmarrage direct pour les petits moteurs, soit laide dun

moteur de lancement qui lentrane une vitesse proche du

synchronisme avant le couplage direct sur le rseau,

- il peut dcrocher si le couple rsistant dpasse son couple

lectromagntique maximal et, dans ce cas, il faut reprendre tout le

processus de dmarrage.

44

3. Moteurs et charges

3.3

Type

b Autres types de moteurs synchrones

Bipolaire

aimant

permanant

Unipolaire Bipolaire

rductance hybride

variable

Les moteurs synchrones

Caractristiques 2 phases, 4 fils

4 phases, 8 fils 2 phases 14 fils

Pour terminer le tour dhorizon des moteurs industriels, citons les moteurs

linaires, les moteurs asynchrones synchroniss et les moteurs pas pas.

Nb pas/tours

24

v Les moteurs linaires

12

Etapes de

fonctionnement

Leur structure est identique celle des moteurs rotatifs de type

synchrone. Ils sont composs dun stator (plateau) et dun rotor (tige

davance) dvelopps en ligne. En gnral le plateau se dplace sur une

glissire le long de la tige davance.

Pas 1

Ce type de moteur saffranchit de toute cinmatique intermdiaire pour la

transformation du mouvement, do labsence de jeu et dusure

mcanique de cet entranement.

Etat

intermdiaire

v Les moteurs asynchrones synchroniss

Ce sont des moteurs induction. Lors de la phase de dmarrage, le

moteur fonctionne en mode asynchrone et lorsquil a atteint une vitesse

proche du synchronisme, il passe en mode synchrone.

Pas 2

A Fig. 14

Si sa charge mcanique est importante, il ne peut plus tourner en mode

synchrone et son mode de fonctionnement repasse en mode asynchrone.

Les trois types de moteur pas pas

Cette particularit est obtenue par une construction spciale du rotor et

en gnral pour des moteurs de faible puissance.

v Les moteurs pas pas

Le moteur pas pas est un moteur qui tourne en fonction des impulsions

lectriques alimentant ses bobinages. Selon son alimentation lectrique, il

peut tre de type :

- unipolaire si ses bobinages sont toujours aliments dans le mme

sens par une tension unique, do le nom dunipolaire,

- bipolaire lorsque ses bobinages sont aliments tantt dans un sens,

tantt dans lautre. Ils crent une fois un ple Nord et une autre un

ple Sud do le nom de bipolaire.

Les moteurs pas pas peuvent tre rluctance variable, aimants ou

une combinaison des deux (C Fig. 14).

Langle de rotation minimal entre deux modifications des impulsions

lectriques sappelle un pas. On caractrise un moteur par le nombre de

pas par tour (cest--dire pour 360). Les valeurs courantes sont 48, 100

ou 200 pas par tour.

A Fig. 15

Echelons de courant appliqus aux

bobines dun moteur pas pas pour

rduire son pas

La rotation du moteur se fait donc de manire discontinue. Pour amliorer

la rsolution, ce nombre de pas peut tre augment de manire purement

lectronique (fonctionnement en micro pas). Cette solution est dcrite

avec plus de dtails dans le chapitre de ce livre ddi la variation de

vitesse lectronique.

En faisant varier par chelon le courant (C Fig. 15) dans les bobines, on

cre un champ rsultant qui glisse dun pas un autre, ce qui a pour

rsultat la rduction effective du pas.

Certains circuits pour micro pas multiplient par 500 le nombre de pas

dun moteur qui passe ainsi, par exemple, de 200 100 000 pas.

Llectronique permet de piloter la chronologie de ces impulsions et den

comptabiliser le nombre. Les moteurs pas pas et leur circuit de

commande permettent ainsi la rotation dun axe avec beaucoup de

prcision en vitesse et en amplitude.

Leur fonctionnement sapparente donc celui dun moteur synchrone

quand larbre est en rotation continue, ce qui correspond des limites

spcifies de frquence, de couple et dinertie de la charge entrane

(C Fig. 16).

A Fig. 16

Couple maximal en fonction de la

frquence du pas

Si ces limites sont dpasses, le moteur dcroche, ce qui se traduit par

larrt du moteur.

45

3. Moteurs et charges

3.3

3.4

Les moteurs synchrones

Les moteurs courant continu

Un positionnement angulaire prcis est possible sans boucle de mesure.

Ces moteurs de puissance en gnral en dessous du kW, sont, pour les

petits modles aliments en basse tension. Industriellement, ces moteurs

sont utiliss pour des applications de positionnement, telles que rglage

de butes pour coupe longueur, commande de vannes, de dispositifs

optiques ou de mesure, chargement dchargement de presses ou de

machines outils, etc.

La simplicit de cette solution la rend particulirement conomique (pas

de boucle de retour). Les moteurs pas pas aimants prsentent

galement lavantage dun couple larrt en labsence dalimentation.

Par contre, la position initiale du mobile doit tre connue et prise en

compte par llectronique afin dassurer un pilotage efficace.

3.4

Les moteurs courant continu

Les moteurs courant continu (C Fig.17) excitation spare sont

encore toujours utiliss pour lentranement vitesse variable des

machines, bien que svrement concurrencs par les moteurs

asynchrones associs des convertisseurs de frquence.

Trs faciles miniaturiser, ils simposent dans les trs faibles puissances

et les faibles tensions. Ils se prtent galement fort bien, jusqu des

puissances importantes (plusieurs mgawatts), la variation de vitesse

avec des technologies lectroniques simples et peu onreuses pour des

performances leves (plage de variation couramment exploite de 1

100).

A Fig. 17

Coupe dun moteur courant continu

Leurs caractristiques permettent galement une rgulation prcise du

couple, en moteur ou en gnrateur. Leur vitesse de rotation nominale,

indpendante de la frquence du rseau, est aisment adaptable par

construction toutes les applications.

Ils sont en revanche moins robustes que les moteurs asynchrones et

beaucoup plus chers, tant en cot matriel quen maintenance, car ils

ncessitent un entretien rgulier du collecteur et des balais.

b Constitution

Un moteur courant continu est compos des lments suivants :

v Linducteur ou stator

Cest un lment du circuit magntique immobile sur lequel un

enroulement est bobin, afin de produire un champ magntique.

Llectro-aimant ainsi ralis comporte une cavit cylindrique entre ses

ples. Le bobinage statorique peut tre remplac par des aimants

permanents. Cette disposition est gnrale sur les moteurs de petite

puissance.

v Linduit ou rotor

Cest un cylindre en tles magntiques isoles entre elles et

perpendiculaires laxe du cylindre. Linduit est mobile en rotation autour

de son axe et est spar de linducteur par un entrefer. A sa priphrie,

des conducteurs sont rgulirement rpartis.

v Le collecteur et les balais

Le collecteur est solidaire de linduit. Les balais sont fixes, ils frottent sur

le collecteur et ainsi alimentent les conducteurs de linduit.

b Principe de fonctionnement

Lorsque linducteur est aliment, il cre un champ magntique (flux

dexcitation) dans lentrefer, dirig suivant les rayons de linduit. Ce

champ magntique rentre dans linduit du ct du ple Nord de

linducteur et sort de linduit du ct du ple Sud de linducteur.

46

3. Moteurs et charges

3.4

Les moteurs courant continu

Quand linduit est aliment, ses conducteurs situs sous un mme ple

inducteur (dun mme ct des balais) sont parcourus par des courants

de mme sens et sont donc, daprs la loi de Laplace, soumis une

force. Les conducteurs situs sous lautre ple sont soumis une force

de mme intensit et de sens oppos. Les deux forces crent un

couple qui fait tourner linduit du moteur (C Fig. 18).

Lorsque linduit du moteur est aliment sous une tension continue ou

redresse U et que le rotor est en rotation, il se produit une force contrelectromotrice E dont la valeur est E = U RI.

RI reprsente la chute de tension ohmique dans linduit. La force contrelectromotrice E est lie la vitesse et lexcitation par la relation

E=k

A Fig. 18

Production dun couple dans un moteur

courant continu

dans laquelle :

- k est une constante propre au moteur,

- w la vitesse angulaire,

- , le flux.

Cette relation montre qu excitation constante la force contrelectromotrice E, proportionnelle , est une image de la vitesse.

Le couple est li au flux inducteur et au courant dans linduit par la

relation :

C=kI

En rduisant le flux, le couple diminue.

Deux mthodes permettent de faire crotre la vitesse :

- soit augmenter la force contre-lectromotrice E, donc la tension

dalimentation excitation constante : cest le fonctionnement dit

couple constant,

- soit diminuer le flux dexcitation, donc le courant dexcitation, en

maintenant la tension dalimentation constante : cest le

fonctionnement dit en rgime dflux ou puissance constante.

Ce fonctionnement impose que le couple soit dcroissant avec

laugmentation de vitesse (C Fig. 19).

A Fig. 19

Courbes couple/vitesse dun moteur

excitation spare

Dautre part, pour des rapports levs de dfluxage, ce fonctionnement

ncessite des moteurs spcialement adapts (mcaniquement et

lectriquement) pour saffranchir des problmes de commutation.

Le fonctionnement dun tel appareil (moteur courant continu) est

rversible :

- si la charge soppose au mouvement de rotation (charge dite

rsistante), lappareil fournit un couple et fonctionne en moteur,

- si la charge est telle quelle tend faire tourner lappareil (charge dite

entranante) ou quelle soppose au ralentissement (phase darrt

dune charge prsentant une certaine inertie), lappareil fournit de

lnergie lectrique et fonctionne en gnratrice.

b Diffrents types de moteurs courant

v Continu rotor bobin (C Fig.20)

a et c moteur excitation parallle (spare ou shunt)

Les bobinages, induit et inducteur, sont connects en parallle ou

aliments par deux sources de tensions diffrentes pour des questions

dadaptation aux caractristiques de la machine (ex. tension dinduit 400

volts et tension dinducteur 180 volts). Linversion du sens de rotation

sobtient par linversion de lun ou de lautre des enroulements, en gnral

par inversion de la tension dinduit en raison des constantes de temps

beaucoup plus rduites. La majorit des variateurs bidirectionnels pour

moteur courant continu travaillent de la sorte.

A Fig. 20

Schmas des diffrents types de

moteurs courant continu

47

3. Moteurs et charges

3.4

3.5

Les moteurs courant continu

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

b moteur excitation srie

Ce moteur est de construction semblable celle du moteur excitation

spare. Le bobinage inducteur est connect en srie avec le bobinage

induit, do son appellation. Linversion du sens de rotation est obtenue

indiffremment par inversion des polarits de linduit ou de linducteur. Ce

moteur est essentiellement utilis en traction, en particulier sur les

chariots aliments par batteries daccumulateurs. En traction ferroviaire,

les anciennes motrices du TGV utilisaient ce type de moteur, les plus

rcentes utilisent des moteurs asynchrones.

d moteur srie parallle (compose oucompound)

Cette technologie permet de runir les qualits du moteur excitation

srie et du moteur excitation parallle. Ce moteur comporte deux

enroulements. Lun est en parallle avec linduit (enroulement shunt) ou

est ralis sous la forme dun enroulement dexcitation spar. Il est

parcouru par un faible courant au regard du courant de travail. Lautre est

en srie. Le moteur est flux additif si les ampres-tours des deux

enroulements ajoutent leurs effets. Il est flux soustractif dans le cas

contraire, mais ce mode de montage est trs rarement utilis car il

conduit un fonctionnement instable pour les fortes charges.

3.5

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

b Moteurs cage

v Consquences dune variation de tension

Effet sur le courant de dmarrage

Le courant de dmarrage varie avec la tension dalimentation. Si celle-ci

est plus leve pendant la phase de dmarrage, le courant absorb

linstant de la mise sous tension augmente. Cette augmentation de

courant est aggrave par la saturation de la machine.

Effet sur la vitesse

Lors des variations de tension, la vitesse de synchronisme nest pas

modifie, mais sur un moteur en charge, une augmentation de la tension

entrane une lgre diminution du glissement. Concrtement, cette

proprit est inexploitable car en raison de la saturation du circuit

magntique du stator, le courant absorb augmente fortement et un

chauffement anormal de la machine est craindre, mme sur un

fonctionnement faible charge. En revanche, si la tension dalimentation

dcrot, le glissement augmente et, pour fournir le couple, le courant

absorb augmente, avec le risque dchauffement qui en rsulte.

Dautre part, sachant le couple maximum dcrot comme le carr de la

tension, un dcrochage est possible en cas de diminution importante de

tension.

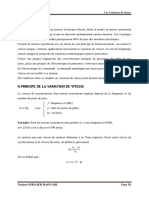

v Consquences dune variation de frquence

Effet sur le couple

Comme dans toute machine lectrique, le couple du moteur asynchrone

est de la forme C = K I

(K = coefficient constant dpendant de la machine). (C Fig. 21)

Dans le schma quivalent de la figure 21, le bobinage L est celui qui produit

le flux et Io est le courant magntisant. On remarquera que le schma

quivalent dun moteur asynchrone est identique celui dun transformateur

et ces deux appareils sont caractriss par les mmes quations.

A Fig. 21

Schma quivalent dun moteur

asynchrone

En premire approximation, en ngligeant la rsistance devant

linductance magntisante (cest--dire pour des frquences de quelques

Hertz) le courant Io a pour expression : Io = U / 2 L f et le flux aura pour

expression : = k Io

Le couple de la machine a donc pour expression :

C = K k Io I. Io et I sont les courants nominaux pour lesquels le moteur

est dimensionn.

48

3. Moteurs et charges

3.5

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

Pour ne pas dpasser les limites, il faut maintenir Io sa valeur nominale,

ce qui ne peut sobtenir que si le rapport U/f reste constant.

Par consquent, il est possible dobtenir le couple et les courants

nominaux tant que la tension dalimentation U peut tre ajuste en

fonction de la frquence.

Quand cet ajustement nest plus possible, la frquence peut toujours tre

augmente, mais le courant Io et le couple utile diminuent, car il nest pas

possible de dpasser de manire continue le courant nominal de la

machine sans un risque dchauffement.

Pour obtenir un fonctionnement couple constant quelle que soit la

vitesse, il faut maintenir le ratio U/f constant ce que ralise un

convertisseur de frquence.

Effet sur la vitesse

La vitesse de rotation dun moteur asynchrone est proportionnelle la

frquence de la tension dalimentation. Cette proprit est souvent

utilise pour faire fonctionner trs grande vitesse des moteurs

spcialement conus, par exemple avec une alimentation en 400 Hz

(rectifieuses, appareils de laboratoire ou chirurgicaux, etc.) Il est aussi

possible dobtenir une vitesse variable par rglage de la frquence, par

exemple de 6 50 Hz (rouleaux transporteurs, appareils de levage, etc.).

v Rglage de vitesse des moteurs asynchrones triphass

Pendant longtemps, les possibilits de rglage de la vitesse des moteurs

asynchrones ont t des plus rduites. La plupart du temps, les moteurs

cage taient cantonns tre utiliss leur vitesse nominale.

Pratiquement seuls les moteurs couplage de ples ou enroulements

statoriques spars, encore frquemment utiliss de nos jours,

permettaient de disposer de plusieurs vitesses fixes.

Avec les convertisseurs de frquence, les moteurs cage sont

aujourdhui couramment commands en vitesse variable, et peuvent ainsi

tre employs dans des applications jusqualors rserves aux moteurs

courant continu.

v Moteurs couplage de ples

Comme nous lavons vu prcdemment, la vitesse dun moteur cage

est fonction de la frquence du rseau dalimentation et du nombre de

paires de ples. Il est donc possible dobtenir un moteur deux ou

plusieurs vitesses en crant dans le stator des combinaisons de

bobinages qui correspondent des nombres de ples diffrents.

Ce type de moteur ne permet que des rapports de vitesses de 1 2

(4 et 8 ples, 6 et 12 ples, etc.). Il comporte six bornes (C Fig.22).

Pour lune des vitesses, le rseau est connect sur les trois bornes

correspondantes. Pour la seconde, celles-ci sont relies entre elles, le

rseau tant branch sur les trois autres bornes.

A Fig. 22

Diffrents types de couplage Dahlander

Le plus souvent, aussi bien en grande quen petite vitesse, le dmarrage

seffectue par couplage au rseau sans dispositif particulier (dmarrage

direct).

Dans certains cas, si les conditions dexploitation lexigent et si le moteur

le permet, le dispositif de dmarrage ralise automatiquement le passage

en petite vitesse avant denclencher la grande vitesse ou avant larrt.

Suivant les courants absorbs lors des couplages Petite Vitesse -PV- ou

Grande Vitesse -GV-, la protection peut tre ralise par un mme relais

thermique pour les deux vitesses ou par deux relais (un pour chaque

vitesse).

Gnralement, ces moteurs ont un rendement peu lev et un facteur de

puissance assez faible.

49

3. Moteurs et charges

3.5

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

v Moteurs enroulements statoriques spars

Ce type de moteurs, comportant deux enroulements statoriques

lectriquement indpendants, permet dobtenir deux vitesses dans un

rapport quelconque. Cependant leurs caractristiques lectriques sont

souvent affectes par le fait que les enroulements PV doivent supporter

les contraintes mcaniques et lectriques rsultant du fonctionnement du

moteur en GV. Ainsi, de tels moteurs fonctionnant en PV absorbent

parfois un courant plus important quen GV.

Il est galement possible de raliser des moteurs trois ou quatre

vitesses en procdant au couplage des ples sur lun des enroulements

statoriques ou sur les deux. Cette solution exige des prises

supplmentaires sur les bobinages.

b Moteurs bagues

v Utilisation de la rsistance rotorique

La rsistance insre extrieurement dans le circuit rotorique pour ce type

de moteur permet de dfinir :

- son couple de dmarrage,

- et sa vitesse.

En effet, le raccordement dune rsistance permanente aux bornes du

rotor dun moteur bagues abaisse sa vitesse, et cela dautant plus que

la rsistance est de valeur leve. Cest une solution simple pour faire

varier la vitesse.

v Rglage de vitesse par glissement

Ces rsistances rotoriques ou de glissement peuvent tre courtcircuites en plusieurs crans pour obtenir soit un rglage discontinu de la

vitesse, soit lacclration progressive et le dmarrage complet du moteur.

Elles doivent supporter la dure du fonctionnement, surtout quand elles

sont prvues pour faire varier la vitesse. De ce fait, leur volume est parfois

important et leur cot lev.

Ce procd extrmement simple est de moins en moins employ car il

prsente deux inconvnients majeurs :

- pendant la marche vitesse rduite, une grande partie de lnergie

prise au rseau est dissipe en pure perte dans les rsistances,

- la vitesse obtenue nest pas indpendante de la charge, mais varie

avec le couple rsistant appliqu par la machine sur larbre du moteur

(C Fig. 23).

Pour une rsistance donne, le glissement est proportionnel au couple.

Ainsi par exemple, la baisse de vitesse obtenue par une rsistance peut

tre de 50 % pleine charge et 25 % seulement demi-charge, alors que

la vitesse vide reste pratiquement inchange.

A Fig. 23

Courbe vitesse/couple avec rsistance

de glissement

Si un conducteur surveille en permanence la machine, il peut, en

modifiant la demande la valeur de la rsistance, fixer la vitesse dans

une certaine zone pour les couples relativement importants, mais tout

rglage est pratiquement impossible pour les faibles couples. En effet, si

pour obtenir un point faible vitesse faible couple, il insre une trs

forte rsistance, la moindre variation du couple rsistant fait passer la

vitesse de zro prs de 100 %. La caractristique est trop instable.

Pour des machines variation particulire du couple rsistant en fonction

de la vitesse, le rglage peut savrer galement impossible.

Exemple de fonctionnement en glissement. Pour une charge variable qui

applique au moteur un couple rsistant de 0.8 Cn, il peut tre obtenu des

vitesses diffrentes reprsentes par le signe sur le diagramme de la

figure 23.

A couple gal, la vitesse diminue lorsque la rsistance rotorique augmente.

50

3. Moteurs et charges

3.5

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

b Autres systmes de variation de vitesse

v Le variateur de tension

Ce dispositif nest utilis que pour des moteurs asynchrones de petite

puissance. Il ncessite un moteur cage rsistante.

La variation de vitesse sobtient en augmentant le glissement du moteur

conscutif la diminution de tension.

Son utilisation est assez rpandue dans les systmes de ventilation, de

pompes et de compresseurs, applications pour lesquelles sa

caractristique du couple disponible permet un fonctionnement

satisfaisant. Les convertisseurs de frquence devenant trs comptitifs

remplacent progressivement cette solution.

v Autres systmes lectromcaniques

Les systmes lectromcaniques de rglage de vitesse, cits ci-aprs

pour mmoire, sont dun emploi moins frquent depuis la gnralisation

des variateurs de vitesse lectroniques.

Moteurs alternatifs collecteur (Schrage)

Il sagit de moteurs spciaux. La variation de vitesse est obtenue en

faisant varier, par rapport la ligne neutre, la position des balais sur le

collecteur.

Variateurs courant de Foucault (C Fig.24)

Il se compose dune cloche connecte directement au moteur asynchrone

tournant vitesse constante, et dun rotor comportant un bobinage

aliment par du courant continu.

Le mouvement est transmis larbre de sortie par couplage

lectromagntique. En ajustant lexcitation de ce bobinage, il est possible

dajuster le glissement de cet ensemble.

Une gnratrice tachymtrique incorpore permet de contrler la vitesse

avec une bonne prcision.

Un systme de ventilation forc permet dvacuer les pertes produites par

le glissement. Ce principe a t largement utilis dans des engins de

levage et en particulier les grues de chantier.

A Fig. 24

Coupe schmatique dun variateur de

vitesse courant de Foucault

Sa constitution en fait un systme robuste, sans pice dusure et peut

convenir pour des fonctionnements intermittents et pour des puissances

jusqu une centaine de kW.

Groupe Ward Lonard

Ce dispositif, autrefois trs rpandu, est lanctre des variateurs de

vitesse pour moteur courant continu. Il est constitu dun moteur et

dun gnrateur de courant continu lequel alimente un moteur courant

continu (C Fig.25).

La variation de vitesse sobtient en rglant lexcitation de la gnratrice.

Un faible courant de contrle permet de matriser des puissances de

plusieurs centaines de kW dans tous les quadrants couple vitesse. Ce

type de variateur a t utilis sur les laminoirs ainsi que sur les

ascenseurs de mines.

A Fig. 25

Schma dun groupe Ward Lonard

Cette solution de variation de vitesse tait la plus performante avant

lapparition des semi-conducteurs qui la rendu obsolte.

v Variateurs de vitesse mcaniques et hydrauliques

Les variateurs mcaniques et hydrauliques sont toujours utiliss.

En ce qui concerne les variateurs mcaniques de multiples solutions ont

t imagines (poulies/courroies, billes, cnes, etc.). Ces variateurs ont

pour dsavantage de rclamer une maintenance soigne et se prtent

difficilement aux asservissements. Ces variateurs sont fortement

concurrencs par les convertisseurs de frquence.

Les variateurs hydrauliques sont toujours trs rpandus pour des

applications particulires.

51

3. Moteurs et charges

3.5

3.6

3.7

Lexploitation des moteurs asynchrones triphass

Comparaison des diffrents types de moteurs

Les diffrents types de charges

Ils sont caractriss par des puissances massiques considrables et par

la capacit de dvelopper des couples importants vitesse nulle de

manire continue. Dans les applications industrielles, on les trouvera

principalement dans des applications de servocommande.

Nous ne dtaillerons pas ce type de variateurs qui nentre pas dans le

cadre de cet ouvrage.

3.6

Comparaison des diffrents types de moteurs

Le tableau de la figure 26 permet de visualiser trs rapidement lensemble

des moteurs lectriques disponibles, leurs principales caractristiques et

leurs domaines demploi.

A Fig. 26

Caractristiques compares des moteurs usuels

Il faut souligner la place tenue par les moteurs asynchrones cage

triphass dont le qualificatif de standard est de nos jours renforc par

une parfaite adaptation lemploi conscutive au dveloppement des

dispositifs lectroniques qui autorisent la variation de vitesse.

3.7 Les diffrents types de charges

Nous pouvons classer les charges en deux familles :

- les charges motrices qui mettent en mouvement un mobile ou un fluide ou

qui changent son tat comme le passage de ltat gazeux ltat liquide,

- les charges passives qui ne procurent pas de force motrice comme

lclairage ou le chauffage.

b Les charges actives

Sous cette domination sont regroups tous les systmes qui permettent

de mettre en mouvement un mobile ou un fluide.

Le mouvement dun mobile requiert de modifier sa vitesse ou sa position

ce qui implique de lui fournir un couple qui permettra de vaincre la

rsistance au mouvement ainsi que dacclrer linertie de la charge. La

mise en vitesse est une consquence directe du couple appliqu.

v Les quadrants de fonctionnement

La figure 27 illustre les quatre situations possibles dans le diagramme

couple-vitesse dune machine rsumes dans le tableau associ.

A Fig. 27

52

Les quatre situations possibles de

fonctionnement dune machine

A noter que lorsque la machine fonctionne en gnrateur, elle doit

bnficier dune force dentranement. Cet tat est notamment exploit pour

le freinage. Lnergie cintique alors prsente sur larbre de la machine est

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

soit transfre au rseau dalimentation, soit dissipe dans des rsistances

ou, pour les petites puissances, dans les pertes de la machine.

Plusieurs types de fonctionnement sont envisageables. Les illustrations

ci-dessous reprsentent sommairement les charges rencontres.

v Les types de fonctionnement

Fonctionnement couple constant

Le fonctionnement est dit couple constant quand les caractristiques

de la charge sont telles quen rgime tabli, le couple demand est

sensiblement le mme quelle que soit la vitesse (C Fig.28).

A Fig. 28

Fonctionnement couple constant

Ce mode de fonctionnement se retrouve sur des machines de type

convoyeur, broyeurs ou engins de levage. Pour ce type dapplication,

le dispositif de dmarrage doit avoir la capacit de fournir un couple de

dmarrage important (1.5 fois ou plus le couple nominal) pour vaincre

les frottements statiques et pour acclrer la machine (inertie).

Fonctionnement avec couple croissant avec la vitesse

Les caractristiques de la charge sont telles que le couple demand crot

avec la vitesse. Cest en particulier le cas des pompes volumtriques

vis dArchimde dont le couple croit linairement avec la vitesse

(C Fig.29a) ou les machines centrifuges (pompes et ventilateurs) dont le

couple varie comme le carr de la vitesse (C Fig.29b).

La puissance des pompes volumtriques vis varie comme le carr de la

vitesse.

La puissance des machines centrifuges varie comme le cube de la

vitesse.

Un dmarreur destin ce type dapplication aura un couple de

dmarrage plus faible. En gnral, une valeur d1.2 fois le couple nominal

du moteur sera suffisante.

Fonctionnement avec couple dcroissant avec la vitesse

Pour certaines machines, le couple demand par la charge diminue

quand la vitesse augmente. Cest le cas en particulier pour le

fonctionnement, dit puissance constante, quand le moteur fournit un

couple inversement proportionnel la vitesse angulaire (C Fig.30).

Cest le cas, par exemple, pour un enrouleur dont la vitesse angulaire doit

diminuer au fur et mesure que crot le diamtre denroulement par

accumulation du matriau. Cest galement le cas des moteurs de broche

des machines outils.

b

A Fig. 29 a/b Fonctionnement couple croissant avec la

vitesse

A Fig. 30

La plage de fonctionnement puissance constante est par nature limite :

en basse vitesse par le courant fourni par le variateur et en grande vitesse

par le couple disponible du moteur. En consquence, le couple moteur

disponible avec les moteurs asynchrones et la capacit de commutation

des machines courant continu doivent tre bien vrifis.

Fonctionnement couple dcroissant avec la

vitesse

53

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

Le tableau de la Figure 31 dresse la liste des machines usuelles et qualifie

leur loi de couple en fonction de la vitesse.

Type de machine

Loi de couple en fonction de la vitesse

Convoyeurs

Constant

Rotatives dimprimerie

Constant

Pompes volumtriques vis

Couple croissant linairement avec la vitesse

Pompes doseuses

Constant

Pompes centrifuges

Couple croissant comme le carr de la vitesse

Ventilateurs et soufflantes

Couple croissant comme le carr de la vitesse

Compresseurs vis

Constant

Compresseurs scroll

Constant

Compresseurs pistons

Constant

Fours de cimenterie

Constant

Extrudeuses

Constant ou dcroissant linairement avec la vitesse

Presses mcaniques

Constant

Enrouleuses, drouleuses

Constant ou dcroissant linairement avec la vitesse

Pulpeurs

Constant

Machines sectionnelles

Constant

Broyeurs

Constant

Mlangeur

Couple croissant linairement avec la vitesse

Malaxeurs, calandreuses

Constant ou dcroissant linairement avec la vitesse

Centrifugeuses

Couple croissant comme le carr de la vitesse

Broches de machines outils

Constant ou dcroissant linairement avec la vitesse

Engins de levage

Constant

A Fig. 31

Profils de la caractristique du couple par types de machines

Frquemment, au dbut de la mise en vitesse, le moteur doit vaincre un

couple transitoire, comme par exemple un broyeur qui dmarre avec du

produit dans la trmie. Il peut y avoir galement des frottements secs qui

disparaissent quand la machine tourne ou une machine froide peut

prsenter, pendant tout son temps de monte en temprature, un couple

rsistant suprieur la marche normale.

b Les charges passives

Les charges passives, dans lindustrie sont de deux types :

- le chauffage,

- lclairage.

v Le chauffage

Le chauffage des locaux industriels est une dpense importante. Pour les

minimiser, il est essentiel de diminuer les dperditions de chaleur, ce qui

relve de la conception du btiment et sort du cadre de ce document.

Chaque btiment est un cas particulier et nous ne saurions donner des

rponses vasives et inapplicables.

Par contre, la gestion du btiment peut apporter la fois du confort et

des conomies significatives. Pour plus dinformations, le lecteur

consultera utilement le Guide de linstallation lectrique de Schneider

Electric ou le Cahier Technique 206 disponible sur le serveur Internet de

ce mme constructeur.

Si ncessaire, la consultation des spcialistes des fournisseurs de

matriel lectrique sera tout bnfice pour le choix de la solution la mieux

adapte.

54

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

v Lclairage

Lclairage incandescent

Lclairage incandescence (brevet de Thomas Edison en 1879) a t

une vritable rvolution. Pendant des dcennies, lclairage a fait appel

des dispositifs o un filament port haute temprature est utilis pour

rayonner une lumire visible.

Ce type dclairage, encore majoritairement rpandu, prsente deux

inconvnients majeurs :

- un rendement dplorable, car la majeure partie de llectricit

consomme est gaspille en chaleur,

- une dure de vie du dispositif dclairage de quelques milliers

dheures qui conduit au remplacement priodique de cet lment.

Des amliorations ont permis daugmenter cette dure de vie

(introduction de gaz rares comme le krypton ou lintroduction de gaz

halogne).

A terme, certains pays (scandinaves en particulier) ont prvu dexclure ce

type dclairage du march.

Lclairage fluorescent

Cette famille regroupe les tubes fluorescents et les lampes fluocompactes. Leur technologie est gnralement dite mercure basse

pression .

A Fig. 32

Lampes fluo compactes

Les tubes fluorescents

Ils sont apparus en 1938. Dans ces tubes, une dcharge lectrique

provoque la collision dlectrons avec des ions de vapeur de mercure,

do un rayonnement ultraviolet par excitation des atomes de mercure.

Le matriau fluorescent, dont est recouvert lintrieur des tubes,

transforme alors ce rayonnement en lumire visible.

Les tubes fluorescents dissipent moins de chaleur et ont une dure de vie

plus longue que les lampes incandescence, par contre ils ncessitent

lemploi de deux dispositifs : lun pour lallumage appel starter et

lautre pour la limitation du courant de larc aprs allumage.

Ce dernier appel ballast est en gnral une inductance place en

srie avec larc.

Lampes fluo-compactes (C Fig.32)

Leur principe est identique celui dun tube fluorescent. Les fonctions de

starter et de ballast sont assures par un circuit lectronique (intgr la

lampe) qui permet lemploi de tubes de dimensions rduites et replis sur

eux-mmes.

A Fig. 33

Lampes dcharge

Les lampes fluo-compactes ont t dveloppes pour remplacer les

lampes incandescence : elles apportent une conomie dnergie

significative (15 W contre 75 W pour une mme luminosit) et une

augmentation de la dure de vie (8 000 h en moyenne et jusqu 20 000 h

pour certaines).

Lampes dcharge (C Fig.33)

La lumire est produite par une dcharge lectrique cre entre deux

lectrodes au sein dun gaz dans une ampoule de quartz. Toutes ces

lampes ncessitent donc un ballast pour limiter le courant dans larc.

Le spectre dmission dpend de la composition du gaz et samliore

avec laugmentation de la pression. Plusieurs technologies ont donc t

dveloppes pour diffrentes applications.

Lampes vapeur de sodium basse pression

Elles possdent le meilleur rendement lumineux, mais leur rendu des

couleurs est trs mauvais puisque leur rayonnement est

monochromatique dune couleur orange.

Applications : clairage dautoroutes et tunnels.

55

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

Lampes vapeur de sodium haute pression

Elles mettent une lumire de couleur blanche lgrement orange.

Applications : clairage urbain et monuments.

v Lampes vapeur de mercure haute pression

La dcharge est produite dans une ampoule en quartz ou en cramique

des pressions suprieures 100 kPa. Ces lampes sont appeles ballons

fluorescents . Elles mettent une lumire de couleur blanche bleute

caractristique.

Applications : parkings, hypermarchs et entrepts.

Lampes halognures mtalliques

Technologie la plus rcente. Elles mettent une couleur ayant un spectre

large.

Lutilisation de tube en cramique permet une meilleure efficacit

lumineuse et une meilleure stabilit des couleurs.

Applications : stades, commerces et projecteurs.

Diodes lectroluminescentes ou LED (Light Emitting Diodes)

Cest la technologie la plus prometteuse : le principe des diodes

lectroluminescentes est lmission de lumire par un semi-conducteur au

passage dun courant lectrique.

Les LED sont dun usage courant dans de nombreuses applications, mais

le dveloppement rcent de diodes de couleur blanche ou bleue haut

rendement lumineux ouvre de nouvelles perspectives, en particulier pour

la signalisation (feux de circulation, panneaux de scurit ou lclairage de

secours) ou les feux des vhicules routiers.

Le courant moyen dans une LED est de 20 mA, la chute de tension tant

comprise entre 1.7 et 4.6 V suivant la couleur. Ces caractristiques sont

donc propices une alimentation en trs basse tension, en particulier par

des batteries.

Lalimentation par le rseau ncessite un convertisseur qui est

conomiquement facilement ralisable.

Lavantage des LED est leur faible consommation dnergie. Il en rsulte

une faible temprature de fonctionnement qui autorise une dure de vie

quasiment illimite. Dans un avenir proche, il sera possible dintgrer

lclairage des logements directement lors de la construction de ceux ci.

Par contre, une diode lmentaire a une faible puissance lumineuse.

Un clairage puissant ncessite donc le raccordement dun grand nombre

dunits en srie.

Les diodes lectroluminescentes tant dpourvue dinertie thermique,

elles se prtent des applications innovantes comme la transmission

simultane de lclairage et de donnes. Pour ce faire, lalimentation est

module haute frquence. Lil humain est incapable de discerner cette

modulation, par contre, un rcepteur dot de linterface adapte sera

mme de dtecter ces signaux et de les exploiter.

v Lalimentation des lampes incandescence

Contraintes lies lalimentation directe

En raison de la temprature trs leve du filament en cours de

fonctionnement (jusqu 2 500 C), sa rsistance varie dans de grandes

proportions.

La rsistance froid tant faible, il en rsulte une pointe de courant

lallumage pouvant atteindre 10 15 fois le courant nominal pendant

quelques millisecondes quelques dizaines de millisecondes.

Cette contrainte concerne aussi bien les lampes ordinaires que les

lampes halogne : elle impose de rduire le nombre maximal de lampes

pouvant tre alimentes par un mme dispositif tel que le tl rupteur, le

contacteur modulaire ou les relais pour canalisations prfabriques.

56

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

La variation de la luminosit

Elle peut tre obtenue par variation de la tension efficace applique la

lampe.

300

200

100

t

(s)

-100

Cette variation de tension est ralise le plus souvent par un dispositif du

type gradateur triac dont on fait varier langle damorage dans la

priode de la tension rseau.

La forme donde de la tension applique la lampe est illustre ci-contre

(C Fig. 34).

-200

La mise sous tension progressive de la lampe permet galement de

rduire, voire dliminer la pointe de courant lallumage.

-300

0

A Fig. 34

0,01

0,02

A noter que la variation de lumire :

- saccompagne dune modification de la temprature de couleur,

- est prjudiciable la dure de vie des lampes halogne lorsquun

faible niveau de tension est longtemps maintenu. En effet, le

phnomne de rgnration du filament est moins efficace lorsque la

temprature du filament est plus faible.

Forme de la tension applique la lampe

Certaines lampes halogne sont alimentes en basse tension par

lintermdiaire dun transformateur. Le magntisant de ce dernier peut

occasionner des pointes de courant de lordre de 50 75 fois le courant

nominal pendant quelques millisecondes.

Les fournisseurs proposent galement des convertisseurs statiques qui

permettent de gommer cet inconvnient.

Lalimentation des lampes fluorescentes et des lampes dcharge

Les tubes fluorescents et les lampes dcharge ncessitent une

limitation de lintensit de larc, cette fonction est remplie par un dispositif

limiteur (inductance) place en srie avec lampoule elle-mme.

Le ballast magntique (C Fig.35) est une disposition courante dans les

applications domestiques.

A Fig. 35

Le ballast magntique est associ un dispositif de dmarrage nomm

starter. Sa fonction est double : assurer le prchauffage des lectrodes du

tube, puis gnrer une surtension pour lamorage du tube.

Ballast magntique

Cette surtension est gnre par louverture dun contact (commande par

un bilame) qui interrompt le courant circulant dans le ballast magntique.

Pendant le fonctionnement du starter (environ 1 s), le courant absorb par

le luminaire est environ 2 fois le courant nominal.

Le courant absorb par lensemble tube et ballast tant essentiellement

inductif, le facteur de puissance est trs faible (en moyenne entre 0.4 et

0.5). Dans les installations comportant un grand nombre de tubes, il est

ncessaire de prvoir une compensation pour amliorer le facteur de

puissance.

(V)

600

400

200

0

t (s)

Le plus frquemment, cette compensation est ralise au niveau de

chaque luminaire.

Les condensateurs de compensation sont alors dimensionns de manire

ce que le facteur de puissance global soit suprieur 0.85.

-200

-400

Dans le cas le plus frquent, celui de la compensation parallle, sa

capacit est en moyenne de 1 F pour 10 W de puissance active, pour

tout type de lampe.

-600

0

0,02

0,04

0,06

(A)

Le schma de compensation parallle apporte des contraintes

lallumage de la lampe.

300

200

100

0

t (s)

-100

Le condensateur tant initialement dcharg, la mise sous tension

provoque une surintensit.

Une surtension apparat galement, en raison des oscillations dans le

circuit constitu du condensateur et de linductance de lalimentation.

-200

-300

0

A Fig. 36

0,02

0,04

0,06

Forme de la tension et du courant la mise

sous tension

Les formes donde de tension et de courant rencontres sont illustres

par la figure 36.

57

3. Moteurs et charges

3.7

Les diffrents types de charges

Le ballast lectronique (C Fig. 37), apparu dans les annes 80 limine

tous ces inconvnients.

Le principe du ballast lectronique consiste alimenter larc de la lampe

par un dispositif lectronique gnrant une tension alternative de forme

rectangulaire.

A Fig. 37

On distingue les dispositifs basse frquence ou hybrides, dont la

frquence est comprise entre 50 et 500 Hz, et les dispositifs haute

frquence dont la frquence est comprise entre 20 et 60 kHz.

Lalimentation de larc par une tension haute frquence permet

dliminer totalement le phnomne de papillotement et les effets

stroboscopiques.

Ballast magntique

Le ballast lectronique est totalement silencieux. Au cours de la priode

de prchauffage dune lampe dcharge, ce ballast fournit la lampe

une tension croissante, en imposant un courant quasiment constant. En

rgime permanent, il rgule la tension applique la lampe

indpendamment des fluctuations de la tension rseau.

A Fig. 38

Exemple de schma dun ballast lectronique

Larc tant aliment dans des conditions optimales de tension, il en

rsulte une conomie dnergie de 5 10 % et une augmentation de la

dure de vie de la lampe. Par ailleurs, le rendement dun ballast

lectronique peut dpasser 93 %, alors que le rendement moyen dun

dispositif magntique nest que de 85 %. Le facteur de puissance est

lev (> 0.9).

Les ballasts lectroniques ont cependant certaines contraintes du au

schma utilis (C Fig. 38).

La prsence dun pont de diodes associ des condensateurs entrane

une pointe de courant la mise sous tension. En fonctionnement, le

courant absorb (C Fig. 39) est riche en harmonique 3 ce qui entrane un

mauvais facteur de puissance de lordre de 55 %.

Lharmonique 3 a pour effet de surcharger le conducteur de neutre. Pour

de plus amples informations, consulter le Cahier Technique N 202 Les

singularits de lharmonique 3.

(A)

0,6

0,4

0,2

t

(s)

-0,2

-0,4

-0,6

0

A Fig. 39

58

0,02

Forme donde du courant prlev au rseau

Les ballasts lectroniques disposent en gnral de capacits places

entre les conducteurs dalimentation et la terre. Ces condensateurs

dantiparasitage sont responsables de la circulation dun courant de fuite

permanent de lordre de 0.5 1 mA par ballast. Ceci conduit limiter le

nombre de ballasts quil est possible dalimenter par un Dispositif

courant Diffrentiel Rsiduel (DDR). (Voir le Cahier Technique n 114).

3. Moteurs et charges

3.8

Les vannes et vrins

3.8 Les vannes et vrins

b Introduction

Les process ncessitent le positionnement et le dplacement de charges.

Cette fonction est assure par des vrins pneumatiques et hydrauliques,

mais galement par des vrins lectromcaniques. Ces derniers sont

susceptibles dtre incorpors dans des systmes de dpart moteur ou

relis des dispositifs de rgulation pour, par exemple, des contrles de

position. Les pages qui suivent donnent une brve description de ces

organes de positionnement.

Les vannes destines contrler le passage des fluides reprsentent un

vaste march et sont utilises pour :

- provoquer linterruption dun fluide (vannes darrt),

- changer le circuit du fluide (vannes trois voies),

- mlanger des produits (vannes mlangeuses),

- rguler un dbit (vannes de rgulation).

Les fluides peuvent tre des liquides ou du gaz (ventilation ou industrie

chimique).

b Les vrins lectriques

Les applications d'entranements linaires exigent des vrins lectriques

de grandes performances notamment en terme d'effort, de vitesse, de

dure de vie et de fiabilit.

Les fournisseurs proposent des gammes trs compltes de vrins

lectriques conus pour satisfaire la plupart des demandes.

v Constitution dun vrin lectrique

A Fig. 40

Photo dun vrin lectrique

(Schneider Electric)

Les vrins lectriques (C Fig.40) incorporent dans un mme ensemble,

une tige de commande ou un organe dentranement, un botier de

guidage et un moteur lectrique.

La photo (C Fig.40) reprsente un type de vrin lectrique pour

dplacement linaire.

Lorgane dentranement peut avoir un mouvement linaire pour raliser

une translation ou un mouvement rotatif.

Dans le cas de mouvements linaires, lorgane dentranement se dplace

linairement sous leffet dun systme vis crou.

Deux ralisations sont courantes : la vis filet trapzodal et la vis billes.

La vis filet trapzodal est fabrique en acier roul et lcrou est en

plastique.

Il sagit dune conception relativement conomique avec des proprits

favorables : plastique et mtal travaillent bien conjointement sans

accrochage.

La vis filet trapzodal a un fonctionnement silencieux, ce qui signifie

quelle convient des environnements de bureau, dhpitaux, etc.

Un autre avantage intressant est le coefficient de frottement important

dans la vis filet trapzodal. Cette conception est particulirement bien

adapte aux vrins utiliss dans des applications o ils doivent tre

autobloquants, cest dire sans recul sous la masse de la charge. Par

exemple, en utilisant un vrin pour le rglage vertical d'une table

hauteur variable, la conception avec une vis filet trapzodal permet la

table de supporter de fortes charges sans modifier sa position verticale.

En bref, cela signifie quaucun frein ou mcanisme de blocage

supplmentaire nest ncessaire pour maintenir le vrin dans sa position

lorsquil ne fonctionne pas.

A Fig. 41

Vrin lectrique haute performance

(Schneider Electric)

Le systme avec vis billes se rencontre dans les systmes haute

performance (C Fig.41).

59

3. Moteurs et charges

3.8

Document

SKF

Les vis billes incorpores dans les vrins sont en acier et quipes

dune range de roulements situs dans un systme ferm entre lcrou

et la vis.

Les vannes et vrins

La conception permet un coefficient de frottement extrmement faible

entre crou et vis, du fait du contact roulant entre les billes, lcrou et les

pistes.

A Fig. 42

Famille de produit vrins lectriques

SKF

Dans des conditions de fonctionnement identique, lusure est rduite par

rapport une vis filet trapzodal, ce qui donne une longvit 10 fois

suprieure pour une vis billes. Cette dure de vie de la vis signifie

galement quelle tolre des charges importantes ainsi quun cycle de

travail important.

Grce son faible coefficient de frottement la vis bille possde un

rendement particulirement lev ce qui se traduit par un chauffement

trs faible.

En consquence, la vis billes est particulirement adapte des

situations dans lesquelles il est ncessaire de travailler sur de longues

priodes vitesse leve.

Un vrin utilisant une vis billes prsente un jeu minimum, et sa prcision

est donc significativement suprieure dans des applications dans

lesquelles positionnement et prcision sont essentiels.

v Famille de produits

Les vrins lectriques peuvent tre raliss dans une multitude de

dispositions mcaniques pour tre incorpors aisment dans les

machines. Les constructeurs proposent galement des units de contrle

qui facilitent le contrle du vrin.

La photo (C Fig.42) donne un aperu de la gamme propose par un

constructeur (SKF).

v Guide de slection

Choisir le vrin lectrique idal demande souvent de connatre de