Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Abdelmonem MASMOUDI

Abdelmonem MASMOUDI

Transféré par

Lalia MimiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Abdelmonem MASMOUDI

Abdelmonem MASMOUDI

Transféré par

Lalia MimiDroits d'auteur :

Formats disponibles

République Tunisienne الجمھورية التونسية

Ministère de l’Enseignement Supérieur et وزارة التعليم العالى و البحث العلمي

de la Recherche Scientifique ﺟاﻣعة صفاقس

Université de Sfax المدرسة الوطنية للمھندسيين ﺑصفاقس

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

________________ __________________

TP de l’Ecole Nationale D’Ingénieurs de Sfax

Abdelmonem MASMOUDI

Version

Année universitaire 2012/2013

4ème version

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

SERIE 2 : Les essais de caractérisation d’un liant

1- Masse volumique des liants

2- Mesure de surface spécifique des liants

3- Essai de consistance

4- Essai de prise

5- Essai d’expansion a chaud et a froid

6- Essai de retrait et de gonflement

7- Essai de traction par flexion

8- Essai de compression

TP de matériaux de construction 2 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Masses volumiques des liants

Série 2 NT 47-14 EN 196-1

La mesure de la masse volumique apparente d'un liant est très influencée par le tassement et le mode de

remplissage. Pour palier à ce défaut, on utilise un entonnoir porté par un trépied, muni d'une passoire et

d'un opercule mobile.

Valeurs usuelles :

Masse volumique absolue du ciment : 3,1 g/cm3

Masse volumique apparente du ciment : 1 g/cm3

Objectif de l’essai

Mesurer la masse volumique absolue et celle apparente d'un liant anhydre.

Principe de l’essai

Le liant est un corps réagissant avec l'eau, on utilise un liquide qui ne réagit pas avec le liant. On opère de

la même façon que pour le sable ou le gravier.

MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE :

Deux méthodes se présentent, l'une basée sur la lecture de graduations: le Voluménomètre, l'autre se base

que sur des pesées: le pycnomètre.

Equipement nécessaire

Voluménomètre de Le Chatelier :

3

C'est un récipient de 250 cm3, comportant un col étroit muni d'un renflement de 20 cm environ. Au

3

dessous du renflement se trouve le trait zéro avec une courte graduation de part et d'autre (en 1/10 de cm ).

3

Au dessus du renflement, une autre graduation donne le volume (en 1/10 cm ) à partir du zéro.

Pycnomètre à liquides :

C'est un récipient de 100 cm3 comportant un bouchon bien rodé muni d'un tube très fin sur lequel est gravé

un trait repère. Ce trait limite de façon précise un volume V qui est caractéristique de l'instrument.

Conduite de l’essai

A / Méthode du voluménomètre

1- Mettre du toluène jusqu'au niveau V1, voisin du zéro. Noter V1, en valeur algébrique (négative au

dessous du repère). Peser l'ensemble, soit M1.

2- Introduire le liant dans le voluménomètre jusqu'à ce que le niveau du liquide soit dans la partie utile

de la graduation supérieure. Bien chasser les bulles d'air. Noter V2 Peser, soit M2.

La masse volumique du liant testé est calculée par la formule suivante :

TP de matériaux de construction 3 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

M 2 − M1

P=

V2 − V1

B / Méthode du pycnomètre. :

1- Peser le pycnomètre vide soit m1, le remplir d'eau distillée et le peser, soit m2.

2- Remplir le pycnomètre de toluène et le peser, soit m3 ; puis introduire le liant et peser, soit m4.

3- Remplir de toluène, éliminer les bulles d'air, adapter le bouchon et amener le niveau de toluène

jusqu'au trait repère. Peser, soit m5.

Remarque : la masse volumique de l'eau ( ρe ) Varie en fonction de la température de l'essai:

Ө( ° C ) 14 16 18 20 22 24 26 28 30

3

ρe (g/cm ) 0,9993 0,9990 0,9986 0,9982 0,9978 0,9973 0,9968 0,9963 0,9957

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE :

Conduite de l’essai

1- Placer l'entonnoir au dessus d’un récipient de volume V (de préférence 1 litre). Fermer l'opercule.

2- Verser une petite quantité (200 g environ ) de liant sur la passoire et la faire descendre dans

l'entonnoir à l'aide de la spatule, ouvrir l'opercule: le ciment descend dans la mesure et refermer

l'opercule.

3- Recommencer avec de nouvelles quantités (200g) jusqu'à ce que se produise le débordement tout

autour puis araser à la règle et peser le contenu.

La masse volumique apparente du liant est : ρc = M/V (g/ cm3 )

Travail demandé

1- Déterminer la masse volumique absolue et apparente du liant fournit.

2- Présenter vos résultats en suivant le tableau de présentation

3- Interpréter vos résultats

Le voluménomètre est gradué à 20 °C et toute variation de température fausse les résultats. Il faut

disposer d'un bain thermostatique dont la température soit maintenue à 20 °C. Le voluménomètre et

son contenu seront placés dans le bain jusqu'à stabilisation de la température.

Feuille d’essai

Masses volumiques des liants Laboratoire :

NT 47-14 EN 196-1

Identification de l’échantillon : Date :

Opérateur :

Le volume du pycnomètre V = (m2-m1) / ρ . e …….±……

La masse volumique du toluène ρt =(m3-m1) / V …….±……

La masse mt de toluène remplacée par la masse m4 de liant mt = m3 - ( m5 - m4 ) …….±……

Le volume de liant remplaçant le liquide : Vc = mt / ρ t …….±……

la masse volumique du liant ρ c = m4 / Vc …….±……

La masse volumique apparente du liant : ρc = M/V (g/ cm3 ) …….±……

TP de matériaux de construction 4 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Essai de consistance

Série 2 EN 196-3 (1994)

L’attention des utilisateurs est de plus en plus attirée par les propriétés des mortiers et des bétons à l’état

frais, avant la prise et le durcissement. Les caractéristiques du mortier et du béton sont fondamentales et

varient avec la nature du liant, le dosage en eau et le mode de préparation.

La pâte de ciment de consistance normalisée a une résistance spécifiée à la pénétration d’une sonde

normalisée. L’eau nécessaire à une telle pâte est déterminée par des essais de pénétration sur pâte à

quantités d’eau différentes,L’état pâteux intermédiaire entre liquide et solide est caractérisé par sa

consistance qui peut être molle, plastique ou bien ferme. L’essai de consistance doit être réalisé suivant

les prescriptions ordinaires, c’est à dire à 20°C ± 1°C et à une hygrométrie supérieure à 65%.

Objectif de l’essai

L’essai de consistance permet de déterminer la quantité d’eau optimale pour gâcher un liant afin d’obtenir

une pâte normale. La pâte obtenue a une résistance spécifiée à la pénétration d’une sonde normalisée

Principe de l’essai

L’essai est réalisé pour trouver la quantité d’eau qui doit être mélangé toujours suivant le même processus

avec une masse de liant, dans laquelle la sonde de l’appareil de Vicat ne s’enfonce que de ( 6 ± 1 ) mm du

fond du moule.

Appareillage

Balance, permettant de peser à 1g prés ; Cylindre ou burette graduée permettant de mesurer 1% du

volume mesuré ; Malaxeur ,conforme à l’EN 196-1

L’appareil de Vicat avec sa sonde cylindrique de diamètre (10,00±0,05)

mm et de longueur effective (50± 1) mm. La masse totale des parties

mobiles doit être de (300± 1) g. Le moule Vicat destiné à contenir la pâte

pendant l’essai doit être en caoutchouc dur de la forme tronconique,

d’une profondeur (40,0±0,2) mm e de diamètre inférieurs et supérieurs de

(70±05) mm et (80±05) mm respectivement. Ce tronc de cône doit

reposer sur une plaque en verre d’au moins 2,5 mm

Conduite de l’essai

Avant de commencer l’essai, il faut mouiller et égoutter le godet et le

batteur du malaxeur pour obtenir les résultats estimés.

1 Peser 500g ± 1g de ciment et le verser dans le godet du malaxeur.

2 Gâcher le ciment avec une quantité d’eau ( on commence avec un rapport de masse E/C = 0.24 ).

3 Malaxer la pâte pendant 90 secondes, à vitesse lente

4 Arrêter pendant 15 secondes , démonter le godet et remettre avec une spatule toute la pate adhérent à

la cuve au déla de la zone de malaxage

5-Remonter le godet et malaxer durant 90 secondes à vitesse rapide

6- Remplir le moule tronconique avec la pâte obtenue, et araser la surface en prenant appui sur le bord du

moule.

TP de matériaux de construction 5 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

7- Porter le moule plein sur l’appareil de Vicat, et régler le niveau zéro de la sonde ( la sonde est tangente

avec le bord du moule ).

8- Centrer le moule dans l’axe de la sonde , abaisser la sonde

avec porécaution jusqu’à ce qu’elle arrive au contact de la

pate,jet desserrer la vis pour que la sonde pénètre sous son

poids propre dans la pâte.

9- Après 30 secondes , noter la valeur de l’enfoncement ″d ″

lue sur l’index de l’appareil (voir figure).

• Si d = 6 mm ± 1 mm , l’essai est concluant et la

consistance est normale.

• Si d ≤ 5 mm , la pâte est trop mouillée et il faut

recommencer l’essai avec moins d’eau.

• Si d ≥ 7 mm , la pâte est trop ferme et il faut

recommencer l’essai avec plus d’eau.

10- Repéter l’essai avec des teneurs en eau différentes jusqu’à trouver une donnant une distance de 6

mm ± 1 mm . Enrefgistrer cette teneur en eau de cette pate exprimé à 0,5% prés comme teneur en eau

pourl’obtentiuion de la consistance normalisée

(On commence notre expérience avec un rapport de masse E/C = 0.24 pour avoir une pâte de consistance

normalisée a partir d’un ciment CEM I 32.5).

Travail demandé

Avant de commencer les essais, il faut graisser les moules et nettoyer les plaques de base en verre.

1- Déterminer le rapport de masse E/C pour obtenir une pâte normale du liant fournit.

2- Présenter vos résultats en complétant la feuille d’essai

3- Tracer la courbe de l’enfoncement en fonction du rapport de masse E/C .

Sonde pour la détermination Aiguille pour la détermination Auiguille avec accessoires

dela consistance normalisée du début de prise pour la détermination de la fin

de prise

TP de matériaux de construction 6 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Feuille d’essai

Essai de consistance Laboratoire :

EN 196-3 (1994)

Identification de l’échantillon : Date :

Opérateur :

Quantité C= g

E/C Masse d’eau ″ E ″ Enfoncement ″d ″

( en g ) ( en mm )

0.24 …….±…… …….±……

0.25 …….±…… …….±……

0.26 …….±…… …….±……

0.27 …….±…… …….±……

0.28 …….±…… …….±……

TP de matériaux de construction 7 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Essai de prise

série 2 EN 196-3 (1994)

Les réactions qui se passent dès l’instant ou l’eau est ajoutée au ciment et qui se poursuivent dans le

temps sont très complexe.

L’hydratation est modifiée lorsque le ciment reçoit des constituants secondaires (laitier de haut fourneau,

cendres volantes de centrale thermiques, etc ), ou des adjuvants chimiques.

Les constituants anhydres du ciment, mis en présence d’eau donneraient naissance à une solution

sursaturée. Des hydrates se formeraient dans cette solution et précipiteraient en donnant des

microcristaux : cela correspondrait au début de prise.

L’essai de prise doit être réalisé à une température de 20°C et à une hygrométrie supérieure à 90%.

Objectif de l’essai

L’essai de prise permet de déterminer le temps de prise, ce qui correspond au temps écoulé du moment de

gâchage du ciment jusqu’au début de prise.

Principe de l’essai

L’essai est réalisé pour mesurer le début de prise sur pâte à

consistance normalisée à l’aide d’un appareil simple de laboratoire

qui est l’appareil classique de Vicat équipé d’une aiguille de

diamètre 1.13 mm.( charge de 300g ± 1g)

Le début de prise est l’intervalle de temps passé entre l’instant de

gâchage du liant et celui ou l’aiguille de Vicat s’arrête à une distance

du fond du moule de (4 ± 1 ) mm

La fin de prise est obtenue lorsque l’enfoncement de la sonde n’est

que 0.5 mm

Conduite de l’essai

Avant de commencer l’essai, il faut mouiller et égoutter le

godet et le batteur du malaxeur.

1- Préparer une pâte à consistance normalisée.

Le temps t0 est celui de du moment de gâchage du liant.

2- Remplir immédiatement de pâte le moule tronconique et

araser la surface en prenant appui sur le bord du moule.

3- Régler le niveau zéro de l’aiguille

4- Centrer le moule dans l’axe de la sonde, abaisser la sonde

avec précaution jusqu’à ce qu’elle arrive au contact de la

pâte, et desserrer la vis pour que la sonde pénètre sous son

poids propre dans la pâte.

5- Après 30 secondes, noter la valeur de l’enfoncement ″d ″ lue sur l’index de l’appareil

TP de matériaux de construction 8 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

6-Placer le moule dans une armoire humide (20 ±1)°C et 90% d’humidité relative (Un bain d’eau dans

lequel il est possible de maintenir les moules remplies à (20 ±1)°C peut être utilisé, pourvu qu’il puisse

être prouvé que les mêmes résultats d’essais sont obtenus

7- Procéder de la même façon à des intervalles de temps de 5 mn près, jusqu’à l’observation du début de

prise et la fin de prise.

Travail demandé

1- Déterminer le temps de début de prise et fin de prise du liant fournit.

2- Présenter vos résultats en complétant la feuille d’essai.

3- Tracer la courbe de l’enfoncement en fonction du temps de prise.

4- Déterminer l’influence des adjuvants sur le temps de début de prise.

TP de matériaux de construction 9 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Feuille d’essai

Essai de prise Laboratoire :

EN 196-3 (1994)

Identification de l’échantillon : Date :

Opérateur :

Temps 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

(mn)

‘d’

Temps 95 100 105 110 115 120 125

(mn)

‘d’

TP de matériaux de construction 10 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Essais d’expansion a chaud et a froid

Série 2 NT 47-12 (1983) NF P 15-432 EN 196-3

Introduction

Les expansifs des ciments sont le gypse ajouté au moment du broyage afin de régulariser la durée de

prise, la chaux libre et la magnésie libre.

Les ciments commerciaux actuels sont pratiquement stables, mais en cas de doute certains essais de

laboratoire permettent de s’en assurer.

Objectif de l’essai

Ces essais permet de découvrir la présence de matières expansives dans un liant, en particulier le gypse et

la magnésie contenu dans le ciment.

Ces éléments indésirables peuvent conduire à de graves menaces pour la pérennité des constructions car

elle peuvent provoquer l’éclatement du béton.

Principe de l’essai

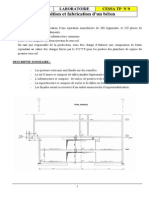

Ces essais sont réalisés sur des éprouvettes cylindriques de 3cm de hauteur et de 3cm de diamètre

contenus dans des moules déformables. Sur la périphérie du moule sont soudées deux aiguilles qui

amplifient la déformation .

La mesure de l’écartement des deux aiguilles se fait au début et à la fin de l’expérience.

Pour accélérer la réaction d’hydratation, on précède avec un traitement thermique dans un bouilloire Le

Chatelier.

TP de matériaux de construction 11 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Conduite de l’essai

Le mortier normal ou la pâte normale sont préparés comme pour les essais sur les liants. Vérifier avant

l’essai que les moules sont libres dans le sens de l’expansion, propres et les aiguilles droites et

indépendantes.

1- Placer les moules sur des plaques de verre, les remplir de pâte normale ou de mortier normal, et les

recouvrir chacun d’une autre plaque de verre légèrement lestée.

2- Immerger aussitôt les moules dans le bain provisoire à 20°C et mesurer l’écartement initiale des

aiguilles ″ A ″.

3- Après 24 heures du temps de moulage, enlever les plaques de verre avec précaution et porter les

moules dans leurs bains .

• Essai d’expansion à chaud : les moules sont immergées dans le bain thermostatique dont on porte

l’eau à l’ébullition pendant 3 heures . Puis mesurer de nouveau l’écartement final des pointes des

aiguilles ″ B ″.

• Essai d’expansion à froid : les moules sont immergées dans un bain d’eau froide maintenue à une

température de 20°C pendant 7 jours. Puis mesurer alors la valeur de l’écartement final des pointes

des aiguilles ″ C ″.

Trois moules à aiguilles de le Chatelier sont confectionnées pour mesurer la stabilité aux expansifs d’un

ciment CEM I 32.5 sur pâte normale.

TP de matériaux de construction 12 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

1/ Expansion à chaud :

Numéro de moule e0 ( mm ) e1 ( mm ) αc( mm )

Moule n°1 17 25 8

Moule n°2 16 20 4

Moule n°3 19 24 5

αc moy = ( αc 1+ αc 2 + αc3 ) / 3 = 5.66mm .

2/ Expansion à froid :

Numéro de moule e0 ( mm ) e2 ( mm ) αf ( mm )

Moule n°1 15 20 5

Moule n°2 22 26 4

Moule n°3 18 22 4

αf moy = ( αf 1+ αf 2 + αf3 ) / 3 = 4. 33 mm.

Dans les deux cas l’ouverture des aiguilles n’a pas dépassé 10 mm , donc on peut dire que ce ciment est

vérifié a l’égard de la norme NT 47-01.

Travail demandé

Avant de commencer l’essai, il faut graisser les moules et nettoyer les plaques de verre.

1- Déterminer la valeur d’expansion à froid et à chaud du liant fournit.

2- Présenter vos résultats en suivant le tableau de présentation.

3- Interpréter vos résultats.

A lire et exploiter…

• L’essai d’expansion à froid révèle un excès de gypse dans le ciment.

• L’essai d’expansion à chaud permet de découvrir la présence de magnésie ou de chaux libres.

- Pour l’expansion à chaud, la valeur de la stabilité ″ αc ″ est : αc = B - A

- Pour l’expansion à froid, la valeur de la stabilité ″ αf ″ est : αf = C - A

La mesure de la valeur de la stabilité aux expansifs du ciment à tester à froid et à chaud sur pâte

normale se fait en prenant la moyenne des trois valeurs pour chaque série.

• D’après la norme ( N.T : 47.01 ) , pour un ciment usuel l’expansion ne doit pas

dépasser 10 mm.

TP de matériaux de construction 13 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Essais de retrait et de gonflement

Série 2 NT 47-13 (1983) NF P 15-433 (1994)

Introduction

Pratiquement, le retrait est proportionnel au logarithme du temps. Ensuite, l’augmentation du retrait est

assez faible.

Le retrait est d’autant plus élevé que l’humidité relative est plus faible. Le retrait après prise est beaucoup

plus lent à se manifester que le retrait avant prise.

Après gâchage, les mortiers et les bétons gonflent en présence d’eau. Certains gonflements entraînent des

désordres dans les ouvrages ( baisse de résistance mécanique, fissures, défauts d’étanchéité, etc ).

Le phénomène du gonflement est observée même en présence d’un ciment parfaitement stable et sans

ajouter aucun élément expansif.

Objectif de l’essai

Déterminer le retrait et le gonflement observés sur des mortiers ou des bétons et leurs conséquences

pratiques.

Principe de l’essai

L’essai consiste à mesurer les variations de longueur de trois éprouvettes prismatiques identiques et les

comparant à la longueur après démoulage aux ages de 3 , 7 et 28 jours.

Entre les mesures, les éprouvettes sont conservées suivant les prescriptions ordinaires :

- Dans l’eau à 20°C pour l’essai de gonflement.

- Dans l’air plus ou moins sec, pour l’essai de retrait ( à 20°C et à Hygrométrie ≈ 50% ).

Conduite de l’essai

Préparation des éprouvettes :

1- Préparer les moules de dimensions 4 x 4 x 16 munis de leur accessoires : plots de mesure, appareil à

démouler.

2- Graisser les faces intérieures des moules pour faciliter le démoulage, les plots restent scellés dans le

mortier.

3- Gâcher un mortier normal à base de liant à tester. D’après la norme ( N.T : 47.06 ) la composition du

mortier normal est la suivante :

- 1350g de sable normal.

- 450g de ciment.

- 225ml d’eau.

4- Introduire dans chacun des compartiments des moules une fraction du mortier en première couche.

5- Vibrer ces moules a raison de 60 chocs sur l’appareil à choc.

6- Recommencer les mêmes opérations pour la deuxième couche.

7- Araser le mortier avec une règle métallique.

8- Etiqueter les éprouvettes : date, opérateur, références.

Conservation avant démoulage :

Les éprouvettes sont conservées dans une chambre humide de l’ordre de 20°C et une humidité relative

90%.

Démoulage et conservation :

TP de matériaux de construction 14 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Le démoulage se fait après 24 heures du gâchage, les éprouvettes sont délicatement démoulés avec

précaution .par la suite elles sont placées dans leur ambiance définitive de conservation.

Mesure des variations de longueur :

Avant chaque série de mesures, l’appareil est étalonné avec une tige de métal de 160mm de longueur et

dont les extrémités reproduisent la forme des plots de l’éprouvette.

1- Sortir les éprouvettes conçus à l’essai de leur bac, et les essuyer.

2- Mettre l’éprouvette sur le rétractomètre : les billes l’une solidaire au comparateur et l’autre à la base

du support.

3- Lire l’indication ″ ∆L ″ du comparateur.

- La valeur est positive pour l’essai de gonflement.

-La valeur est négative pour l’essai de retrait.

4- Refaire les même opérations pour les autres éprouvettes.

exemple de calcul (retrait)

Trois éprouvettes 4x4x16 sont confectionnées à partir d’un mortier normal pour mesurer le retrait en

micron provoqué par un CEM I 32.5.

Age 0 3 jours 7 jours 28 jours

∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo

(mm) (µm/m) (µm) (µm/m) (µm) (µm/m) (µm) (µm/m)

éprouvette Lo=161 mm 1 0 107.55 668 118.34 735 123.33 766

N°1

éprouvette Lo=160.3 0,3 0 107.4 670 117.02 730 123.11 768

N°2 mm

éprouvette Lo=160.7 mm 0,7 0 107.99 672 117.95 734 123.74 770

N°3

Retrait moyen

( µm / m ) 0 670.01±1.01 733.01±1.01 768.01±1.01

800

700

600

retrait( um/m)

500

400

300

200

100

0

0 3 7 28

age (jours)

TP de matériaux de construction 15 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

D’après la norme NT 47.01 (1983) qui précise que les retraits mesurés conformément à la norme NT 47-

12 (1983) ne doit pas dépasser pour les classes 35 et 45N, 800 µm/m.

On peut constater que le retrait du ciment étudié à 28 jours est de 768, ce retrait est inférieur à la valeur

maximale autorisée par la norme indiquée.

La pente du retrait est très accentuée jusqu’a 3 jours, ce qui explique que la majorité du retrait ait lieu

durant les trois premiers jours.

Exemple de calcul (gonflement)

Trois éprouvettes 4x4x16 sont confectionnées pour mesurer le gonflement en µm/m provoqué par un

CEM I 32.5 sur mortier normal.

Age 0 3 jours 7 jours 28 jours

∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo ∆L ∆L/Lo

(mm) (µm/m) (µm) (µm/m) (µm) (µm/m) (µm) (µm/m)

éprouvette Lo=160.5 0,5 0 32.44 202.1 35.52 221.3 35.55 221.5

N°1 mm

éprouvette Lo=160.6 0,6 0 32.04 199.5 35.35 220.1 35.27 219.6

N°2 mm

éprouvette Lo=160.2 0,2 0 32.26 201.4 35.12 219.2 35.56 222

N°3 mm

Retrait moyen

( µm / m ) 0 200.01±1.01 220.01±1.01 221.01±1.01

250

200

retrait( um/m)

150

100

50

0

0 3 7 28

age (jours)

gonflement = f(age) provoqué par un CEM 32.5 sur un mortier normal

Travail demandé

1- Déterminer la valeur du retrait et du gonflement s’il existent du liant fournit.

TP de matériaux de construction 16 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

2- Présenter vos résultats en suivant l’exemple de calcul.

3- Tracer la courbe de l’évolution du phénomène en fonction du temps et des conditions de conservation.

A lire et exploiter…

- On calcule :

- ∆L / L0 pour chacune des éprouvettes.

- La moyenne des ∆L / L0 pour chaque age des éprouvettes.

Avec :

∆L : variation de la longueur par rapport à la longueur d’origine.

L0 : longueur de base prise à 160mm.

- Si la variation de longueur d’une des trois éprouvettes dépasse de plus de 0.03mm celle de l’éprouvette

ayant la variation la plus voisine, il y a lieu d’en rechercher la cause ( poussière, mauvais contact,

descellement des plots, etc )

Il est presque impossible vue les imprécisions sur les moules de faire une mesure de déformation après 24

heures : la longueur Lo n’est jamais égale à 160mm dans le moule, donc la lecture de référence se fera

après 1 jour ce qui conduit a effectuer une translation du repère de 24 heures.

TP de matériaux de construction 17 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Classe de résistance d’un ciment (confection)

série 2

EN 196-1:1994NT 4730

Les ciments tunisiens sont répartis en des classes, suivant leur résistance à la compression, mesurée à 2,

7 et 28 jours d’age sur éprouvettes parallélépipédique 4 x 4 x 16. La Classification et normalisation des

ciments a pour objectif de répondre à un souci de qualité et de régularité des ciments, grâce à des

spécifications rigoureuses de leurs compositions et de leurs caractéristiques. La norme NT 47 01 fournit

les spécifications des ciments tunisiens les plus utilisés

La méthode comprend la détermination des résistances à la compression et à la flexion (facultative)

d´éprouvettes de forme prismatique et de dimensions 40 mm ´ 40 mm ´ 160 mm.

Ces éprouvettes sont prélevées d´une gâchée de mortier plastique contenant en masse une partie de ciment

et trois parties de sable normalisé avec un rapport eau sur ciment de 0,50. Des sables normalisés de

différentes sources et régions peuvent être utilisés à condition qu´ils fassent apparaître des résultats de

résistance qui ne diffèrent pas d´une façon significative de ceux obtenus en utilisant le sable de référence

Le mortier est préparé par mélange mécanique et serré dans un moule en utilisant un appareil à chocs

normalisé. D´autres équipements et techniques de serrage peuvent être utilisés à condition qu´ils fassent

apparaître des résultats qui ne diffèrent pas d´une façon significative de ceux obtenus en utilisant

l´appareil à chocs normalisé

Le moule contenant des éprouvettes est conservé en atmosphère humide pendant 24 h et les éprouvettes

démoulées sont ensuite conservées sous l´eau jusqu´au moment des essais de résistance.

À l´âge requis, les éprouvettes sont retirées de leur milieu de conservation humide, elles sont brisées en

deux moitiés par flexion et chaque moitié est soumise à l´essai de compression.

But de l’essai

Cet essai consiste à préparer ou confectionner des éprouvettes qui serviront à la détermination de la

classe d’un ciment.

Laboratoire

Le laboratoire où a lieu la préparation des éprouvettes doit être maintenu à une température de

20 °C ± 2 °C et à une humidité relative supérieure ou égale à 50 %.

La chambre humide ou la grande armoire pour la conservation des éprouvettes dans le moule doit être

maintenue d´une manière continue à une température de 20 °C ± 1 °C et une humidité relative supérieure

ou égale à 90 %.

La température de l´eau dans les récipients de conservation doit être maintenue à 20 °C ± 1 °C.

La température et l´humidité relative de l´air dans le laboratoire ainsi que la température des récipients de

conservation doivent être enregistrées au moins une fois par jour pendant les heures de travail. La

température et l´humidité relative dans la chambre ou l´armoire humide doivent être enregistrées au

moins toutes les 4 h. Lorsque les intervalles de température sont donnés, la température de réglage doit

être la valeur médiane de l´intervalle.

Conduite de l’essai

1- Préparer les moules de dimensions 4 x 4 x 16 sans leur accessoires (plots de mesure).

TP de matériaux de construction 18 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

2- Graisser les faces intérieures des moules pour faciliter le démoulage

3- Gâcher un mortier normal à base de liant à tester.

- 1350g de sable normal.

- 450g de ciment.

- 225ml d’eau.

4- Verser l´eau dans le récipient et introduire le ciment ;

5- Mettre alors immédiatement le malaxeur en marche à petite vitesse pendant 30 secondes

6- Iintroduire régulièrement pendant 30 secondes tout le sable. (Lorsqu´il est fait usage de fractions de

sable séparées, ajouter successivement les quantités spécifiées de chaque fraction en commençantpar la

plus grosse.)

7- Mettre le malaxeur à sa grande vitesse et continuer à mélanger pendant 30 s supplémentaires ;

8- Arrêter le malaxeur pendant 1 min 30 s. Pendant les 15 premières secondes, enlever au moyen d´une

raclette en caoutchouc tout le mortier adhérant aux parois et au fond du récipient en le repoussant vers le

milieu de celui-ci ;

9- Reprendre ensuite le malaxage à grande vitesse pendant 60 s.

La durée des diverses périodes de malaxage doit être observée à ± 1 s près..

Les éprouvettes doivent être moulées immédiatement après la préparation du mortier.

10- Introduire dans chacun des compartiments des moules une fraction du mortier en première couche.

11 Vibrer ces moules à raison de 60 chocs sur l’appareil à choc.

12-Remplir la deuxième couche et vibrer encore à raison de 60 chocs sur l’appareil à choc..

13- Araser le mortier avec une règle métallique.

14- Etiqueter les éprouvettes : date, opérateur, références.

Conservation avant démoulage :

Les éprouvettes sont conservées dans une chambre humide de l’ordre de 20°C et une humidité relative

90%.

Démoulage et conservation :

Le démoulage se fait après 24 heures du gâchage, les éprouvettes sont délicatement démoulés avec

précaution .par la suite elles sont placées dans leur ambiance définitive de conservation.

TP de matériaux de construction 19 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Ecrasement des éprouvettes de classe d’un ciment

Essai de traction par flexion d’un mortier

série 3 EN 196-1:1994

On définit la classe de résistance d'un liant à 28 jours c’est la résistance à la compression à 28 jours d'une

éprouvette prismatique de dimensions données ( 4 x 4 x 16 cm) en mortier normal. Ce résultat nous permet

de vérifier la conformité d'un liant. La valeur de la résistance à la traction sera déduite par les formules de

la résistance des matériaux.

L'indication CEM I 42.5 sur un sac de ciment veut dire que la résistance nominale à la compression de ce

ciment à 28 jours est de 42.5 MPa.

Compter l´âge des éprouvettes à partir du moment du malaxage du ciment et de l´eau, jusqu´au début

del´essai.

Effectuer les essais de résistance à différents âges dans les limites suivantes :

· 24 h ± 15 min ;

· 48 h ± 30 min ;

· 72 h ± 45 min ;

· 7 jours ± 2 h ;

· 28 jours ± 8 h.

Objectif de l’essai

Déterminer la résistance à la traction par flexion d’un mortier.

Equipement nécessaire

Appareil d'essai avec dispositif de flexion

Conduite de l’essai

1- Prendre les éprouvettes 4x4x16 préparées à l’avance et les placer entre les appuis de l'appareil de

flexion. Les faces latérales (lisses ) de l'éprouvette doivent être en contact avec les appuis.

2- Amener l'appui supérieur en contact avec la face supérieure de l'éprouvette et appliquer la charge.

3- Relever la valeur de la charge de rupture; soit " P ".

4-Refaire la même opération pour les autres éprouvettes.

5-Appliquer la formule suivante, pour calculer la résistance à la traction du mortier

Rt = 1 . 5 PL

3

(*)

a

Avec, - Rt : Résistance à la traction en Mpa.

- P : Charge de rupture en MN.

- L : Distance entre appuis inférieurs en m.

- a : Coté de l'éprouvette en m ( a = 4. 10-2 m ).

TP de matériaux de construction 20 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

(*) Dans notre cas la valeur est déterminée automatiquement avec l’appareil.

TP de matériaux de construction 21 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Ecrasement des éprouvettes de classe d’un ciment

Essai de compression d’un mortier

série 3 EN 196-1:1994

Objectif de l’essai

Déterminer la résistance à la compression d’un mortier afin de déterminer la classe du liant employé.

Equipement nécessaire Le même que l’essai de traction par flexion.

Conduite de l’essai

Placer le demi-prisme ( obtenu à partir de l'essai de traction par flexion ) de l'éprouvette 4x4x16

entre les deux plateaux de la presse. Les faces de l'éprouvette qui sont au contact de la presse doivent être

planes et perpendiculaires à l'axe de l'éprouvette.

1- Amener les plateaux en contact avec les faces de l'éprouvette, et appliquer la charge.

2- Relever la valeur de la charge de rupture; soit " P ".

3- Refaire les mêmes opérations pour les autres demi-prismes.

La résistance à la compression du mortier se calcule par la formule suivante :

Rc = P / S

Avec, - Rc : Résistance à la compression en Mpa.

- P : Charge de rupture en MN.

- S : Section de l'éprouvette en m2 ( S = 16. 10-4 m2 ).

Travail demandé

1- Vérifier la classe du liant utilisée avec celle indiquée sur le sac.

2- Présenter vos résultats en complétant la feuille d’essai

3- Interpréter vos résultats.

Les résultats obtenus pour les six demi prismes sont arrondis à 0,1 MPa près et on fait la moyenne. Si l'un

des six résultats diffère de ± 10 % de cette moyenne, il est écarté et la moyenne est alors calculée à partir

des 5 résultats restants. Si à nouveau un des cinq résultats s'écarte ± 10 % de cette nouvelle moyenne, la

série des six mesures est écartée. Auquel cas il convient de chercher les raisons de cette dispersion:

malaxage, mise en place, conservation,

TP de matériaux de construction 22 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

Vérification de la classe d’un liant Laboratoire :

EN 196-1:1994

Identification de l’échantillon : Date :

Opérateur :

éprouvette age Force de rupture Résistance à la traction (MPa)

N° (KN)

1 3j …...±…. …...±….

2 3j …...±…. …...±….

3 3j …...±…. …...±….

Rt moyenne ……….±……….

éprouvette age Force de rupture Résistance à la traction (MPa)

N° (KN)

1 7j …...±…. …...±….

2 7j …...±…. …...±….

3 7j …...±…. …...±….

Rt moyenne ……….±……….

éprouvette age Force de rupture Résistance à la traction (MPa)

N° (KN)

1 28j …...±…. …...±….

2 28j …...±…. …...±….

3 28j …...±…. …...±….

Rt moyenne ……….±……….

demi éprouvette age Force de rupture Résistance à la

N° (KN) compression (MPa)

1 | 1’ 3j …...±…. …...±…. …...±….

2 | 2’ 3j …...±…. …...±…. …...±….

3 | 3’ 3j …...±…. …...±…. …...±….

Rc moyenne

demi éprouvette age Force de rupture Résistance à la

N° (KN) compression (MPa)

1 | 1’ 7j …...±…. …...±…. …...±….

2 | 2’ 7j …...±…. …...±…. …...±….

3 | 3’ 7j …...±…. …...±…. …...±….

Rc moyenne ……….±……….

demi éprouvette age Force de rupture Résistance à la

N° (KN) compression (MPa)

1 | 1’ 28j …...±…. …...±…. …...±….

2 | 2’ 28j …...±…. …...±…. …...±….

3 | 3’ 28j …...±…. …...±…. …...±….

Rc moyenne ……….±……….

TP de matériaux de construction 23 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Normes tunisiennes NT 21.**

1. NT 21.03 (1984) ENR* : Essais pour déterminer les propriétés des granulats Réf EN 932.2 (1999)

2. NT 21.05 (2002) ENR : Granulats : mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en

eau des sables Réf NFP 18-555 (1990)

3. NT 21.08 (2003) ENR : détermination de la résistance à l’usure ( micro Deval ) Réf EN 1097-1 (1996)

4. NT 21.09 (2002) ENR : Essais pour béton durci, partie 4 : Résistance en compression Réf EN 12390-4

(2000)

5. NT 21.19 (2003) ENR : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats, partie 3 :

Détermination de la forme des granulats, du coefficient d’aplatissement Réf EN 933-3 (1997)

6. NT 21.21 ENR : Granulats, Essais Los Angeles Réf NFP 18-573 (1990)

7. NT 21.29 (2001) ENR : Equivalent de sable Réf NFP 18-598 (1991)

8. NT 21.111 (1990) ENR : Essais du béton, partie 2 : confection et conservation des éprouvettes Réf ISO

2736/2 (1986)

9. NT 21.113 HOM*: Détermination de la résistance à la compression des éprouvettes Réf ISO 4012

(1978)

10. NT 21.115 HOM : Détermination de la résistance à la traction des éprouvettes Réf ISO 4108 (1980)

11. NT 21.116 (1990) HOM : Béton frais, détermination de la consistance, essai d’affaissement Réf ISO

4109 (1980)

12. NT 21.120 (1990) HOM : Béton durci, détermination de la masse volumique Réf ISO 6275 (1982)

13. NT 21.123 (1990) HOM : Béton, détermination de la résistance à la flexion des éprouvettes Réf ISO

4013 (1978)

14. NT 21.127 (1990) HOM : Granulats pour béton, détermination de la masse volumique en vrac Réf ISO

6782 (1982)

15. NT 21.178 (2002) ENR : Adjuvants pour béton, mortier et coulis, méthodes d’essais, partie 2 :

détermination du temps de prise

16. NT21.192 (2002) ENR : Essais pour déterminer les caractéristiques des granulats, partie 1 :

détermination de la granularité, analyse granulométrique par tamisage

17. NT21.193 (2002) ENR : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des

granulats, partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau

Réf EN 1097-6 (2000)

18. NT21.207 (2002) ENR : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des

granulats, partie 9 : qualification des fines, essai au bleu de méthylène Réf EN 933-9(1988)

[2] Normes tunisiennes NT 47. **

1. NT 47.01 (1992) HOM : Ciment, composition spécifications et critères de conformité Réf ENV

197/1(1992)

2. NT 47.02 (1983) HOM : Liants hydrauliques, chaux hydrauliques artificielles (CHA) Réf NFP 15-

312(1969)

3. NT 47.03 (1995) HOM : Liants hydrauliques, chaux hydrauliques naturelles (CHN)

TP de matériaux de construction 24 Masmoudi -A

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax Département de Génie Civil

4. NT 47.13 (1983) HOM : Liants hydrauliques, techniques des essais, essai de retrait et de gonflement Réf

NFP 15-433 (1963)

5. NT 47.15 (1991) HOM : Méthodes d’essais des ciments, analyse chimique des ciments

6. NT 47.16 (1983) HOM : Liants hydrauliques, vérification de la qualité des livraisons, emballage,

marquage Réf NFP 15 -300 (1981)

7. NT 47.17 (1991) HOM : Méthodes d’essais des ciments, détermination de la finesse Réf EN 196/6

(1989)

8. NT 47.22 ENR : Gypse et plâtre pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique de dureté

normale ou de très haute dureté , classification, désignation, spécification Réf NF B 12-301 (1987)

9. NT 47.23 (1988) ENR : Plâtres à mouler pour Staff Réf NF B 12-302 (1982)

10. NT 47.25 ENR : Ciment Portland à moyenne résistance aux sulfates, spécifications

11. NT 47.26 ENR : Ciment Portland à haute résistance aux sulfates, spécifications

12. NT 47.30 (1991) HOM: Méthodes d’essais des ciments. Détermination des résistances mécaniques Réf

EN 196/1 (1987)

13. NT 47.31 HOM : Méthode d’essais des ciments, détermination du temps de prise et de la stabilité Réf

EN 196/3 (1987)

14. NT 47.32 (1991) HOM : Méthodes d’essais des ciments -Méthodes de prélèvement et d’échantillonnage

des ciments Réf EN 196/7 (1989)

15. NT 47.50 (2004) ENR : Méthode d’essais pour mortier à maçonner, partie 12 : détermination de

l’adhérence des mortiers d’enduits durcis appliqués sur supports Réf EN 1015-12 (2000)

[3] NF P15-431 : Essai de prise effectué sur mortier.

[4] NF P18-356 : Essai de prise effectué sur mortier moyennant un adjuvant.

[5] Nouveau Guides du béton : Georges DREUX et Jean FESTA, édition Eyrolles1995

[6] Granulats, Sols, Ciments et Bétons : Caractérisation des matériaux de Génie Civil par les essais de

laboratoire. R.Dupain –R.Lanchon, édition Casteilla 1995.

*ENR *HOM indique que le statut de la norme est respectivement enregistré ou homologué.

TP de matériaux de construction 25 Masmoudi -A

Vous aimerez peut-être aussi

- TP Consistance de CimentDocument5 pagesTP Consistance de CimentLinda Mosiba86% (7)

- TP Matériaux M1 - 2Document12 pagesTP Matériaux M1 - 2Med Bouhrir100% (1)

- Absorption D'eau - Teneur en Eau - Porosité - CompacitéDocument4 pagesAbsorption D'eau - Teneur en Eau - Porosité - Compacitétarektnt700093% (15)

- TP 3 (Analyse Granulo)Document11 pagesTP 3 (Analyse Granulo)Fogue Yannick100% (1)

- TP N°3. Essai de Perméabilité Aux Gaz Des BétonsDocument3 pagesTP N°3. Essai de Perméabilité Aux Gaz Des BétonsBerzigue Belabbes100% (1)

- TP2 Effet de L'adjuvant Sur Le Mortier - PDF Version 1Document2 pagesTP2 Effet de L'adjuvant Sur Le Mortier - PDF Version 1Veronika Prym100% (1)

- Les Engins de TerrassementDocument5 pagesLes Engins de Terrassementkriss100% (4)

- TD CimentDocument10 pagesTD CimentGo Hamdi100% (1)

- Ilovepdf MergedDocument11 pagesIlovepdf MergedAbdelaziz KraaPas encore d'évaluation

- TP2 Materiaux de ConstructionDocument12 pagesTP2 Materiaux de ConstructionTàHa SamihPas encore d'évaluation

- Exposé Les Essais Sur Le CimentDocument8 pagesExposé Les Essais Sur Le CimentCharles cédric100% (1)

- TP - Essai de Cisaillement A La BoiteDocument13 pagesTP - Essai de Cisaillement A La Boitenesrine hamidi0% (1)

- Chap 5 - ESSAIS SUR CIMENTSDocument11 pagesChap 5 - ESSAIS SUR CIMENTSFarid BelalPas encore d'évaluation

- TP1 - Essai de ConsistanceDocument3 pagesTP1 - Essai de ConsistanceAymane RbPas encore d'évaluation

- TP - Liants Mineraux - Master BbaDocument39 pagesTP - Liants Mineraux - Master Bbacementy100% (1)

- TP BetonDocument13 pagesTP BetonEric Ambrozini100% (1)

- TP ScramtaievDocument14 pagesTP ScramtaievLAICHI amarPas encore d'évaluation

- TPDocument30 pagesTPAmino DK Ikk92% (12)

- TP Matériaux Cimentaires PDFDocument20 pagesTP Matériaux Cimentaires PDFAmari vigouPas encore d'évaluation

- Le Béton HydrofugeDocument10 pagesLe Béton HydrofugeIbrahim AmichlaPas encore d'évaluation

- Essai de PorositéDocument3 pagesEssai de Porositésabi100% (1)

- Emft KNDocument34 pagesEmft KNKhaoula BoudjellabaPas encore d'évaluation

- Essais Sur Béton Frais PDFDocument9 pagesEssais Sur Béton Frais PDFNadjia baouchePas encore d'évaluation

- TP N°2. Essai D'absorption D'eau Par CapillaritéDocument1 pageTP N°2. Essai D'absorption D'eau Par CapillaritéBerzigue Belabbes0% (1)

- Metrologie-Essaie Beton AutoplacantDocument14 pagesMetrologie-Essaie Beton Autoplacantselmani samir0% (1)

- MO - Perte Au FeuDocument4 pagesMO - Perte Au FeuXray34Pas encore d'évaluation

- ConsistanceDocument3 pagesConsistanceAllalMedElamin100% (1)

- Les Propriétés Physiques Des Granulats - Copie PDFDocument17 pagesLes Propriétés Physiques Des Granulats - Copie PDFstoufa73100% (4)

- TP 1 - Bétoon AutoplaçantDocument8 pagesTP 1 - Bétoon AutoplaçantMorade DifPas encore d'évaluation

- Composition Du Béton TP07Document6 pagesComposition Du Béton TP07PRT OFFICIEL100% (1)

- Presentation Mortier de Reparation A Base de Dechet de BriqueDocument29 pagesPresentation Mortier de Reparation A Base de Dechet de BriqueVeronika Prym100% (1)

- Beton AutoplacantDocument1 pageBeton AutoplacantDao Phuc Lam100% (1)

- TP3 - Essai Los EngelesDocument2 pagesTP3 - Essai Los Engelessami hayatPas encore d'évaluation

- Effet D'échelle Sur Les Propriétés Des Éprouvettes de Mortier Et de BétonDocument25 pagesEffet D'échelle Sur Les Propriétés Des Éprouvettes de Mortier Et de BétonAbir BenyahiaPas encore d'évaluation

- Influence Des Ajouts Mineraux Sur Les Resistances MecaniquesDocument120 pagesInfluence Des Ajouts Mineraux Sur Les Resistances MecaniquesAlaaeddine Foughali90% (10)

- BPRDocument17 pagesBPRuyjkfghhjPas encore d'évaluation

- TP 2 ESSAI MortierDocument7 pagesTP 2 ESSAI MortierAbdelfettah AbbedPas encore d'évaluation

- Finesse de BlaineDocument5 pagesFinesse de BlaineAbdou Oukebdane Ouahid100% (2)

- Essai ProctorDocument11 pagesEssai ProctorManar YoussefPas encore d'évaluation

- Bétons Innovants IDocument44 pagesBétons Innovants IAbdelaziz KraaPas encore d'évaluation

- Effet D'échelle Sur Les Propriétés Des Éprouvettes de Mortier Et de BétonDocument14 pagesEffet D'échelle Sur Les Propriétés Des Éprouvettes de Mortier Et de BétonAbir Benyahia100% (1)

- Formulation BétonDocument11 pagesFormulation BétonSimo298100% (1)

- T MDC Affaissement BétonDocument12 pagesT MDC Affaissement BétonKader Touri100% (1)

- BapDocument5 pagesBapchahrazed gourariPas encore d'évaluation

- TP3 Perte de Masse + CompressionDocument5 pagesTP3 Perte de Masse + CompressionNasro Ouahab100% (3)

- PorositeDocument4 pagesPorositeAÿ MënPas encore d'évaluation

- TP N°4. Les Attaques Chimiques Des BétonsDocument1 pageTP N°4. Les Attaques Chimiques Des BétonsBerzigue Belabbes100% (1)

- Beton FraisDocument13 pagesBeton Fraisdjennatiali0% (1)

- MortiDocument13 pagesMortiIrok Chaima100% (1)

- TP BetonDocument8 pagesTP BetonYo Uc Ef JaMaiPas encore d'évaluation

- Essai Sur Beton FraisDocument9 pagesEssai Sur Beton FraisAnonymous 4a66I1vGh100% (6)

- TP01Matériaux InnovantsDocument4 pagesTP01Matériaux InnovantsKhaoula Boudjellaba100% (1)

- Materiau FragmentationDocument9 pagesMateriau FragmentationBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation

- 2016-MASTER-GM-Mémoire-Contribution À L'étude Des Comportement Physiques Et Mecaniques D'un Mortier À Base de Sable de Du 1Document86 pages2016-MASTER-GM-Mémoire-Contribution À L'étude Des Comportement Physiques Et Mecaniques D'un Mortier À Base de Sable de Du 1Halima ZianiPas encore d'évaluation

- YouyouDocument5 pagesYouyouyacin azzougPas encore d'évaluation

- TP. #7 / Essai de Consistance Et de Prise de CimentDocument4 pagesTP. #7 / Essai de Consistance Et de Prise de CimentabdelilahPas encore d'évaluation

- TP3 J.CDocument6 pagesTP3 J.CYassine BelkadaPas encore d'évaluation

- TP Consistance de CimentDocument5 pagesTP Consistance de CimentMăđjįď MăđjįďPas encore d'évaluation

- TP 1 Essai Sur Le CimentDocument10 pagesTP 1 Essai Sur Le CimentLamri Moulay LahcenePas encore d'évaluation

- TP 6 MDCDocument6 pagesTP 6 MDCidriss BenaddaPas encore d'évaluation

- Essai de Consistance de CimentDocument3 pagesEssai de Consistance de CimentKouassi JaurèsPas encore d'évaluation

- Situation 01Document26 pagesSituation 01krissPas encore d'évaluation

- Proctor 20du 2026 01Document1 pageProctor 20du 2026 01thundermaster1976Pas encore d'évaluation

- TP Physique M - T.P Physiques Des MatériauxDocument27 pagesTP Physique M - T.P Physiques Des Matériauxkriss50% (2)

- Le Traitement Des Sols Pour La Couche de Forme, Plateforme de ChausseeDocument127 pagesLe Traitement Des Sols Pour La Couche de Forme, Plateforme de ChausseekrissPas encore d'évaluation

- Attachement AghbalaDocument45 pagesAttachement AghbalakrissPas encore d'évaluation

- Calcul D'une Semelle Sur N Pieux Sans Moment de FlexionDocument5 pagesCalcul D'une Semelle Sur N Pieux Sans Moment de FlexionSarah Peters100% (1)

- Polycopie Rahal FaridDocument65 pagesPolycopie Rahal FaridAbderrahmane MoAPas encore d'évaluation

- @TP4 MDSDocument7 pages@TP4 MDSkrissPas encore d'évaluation

- Parois Moulées Et BarrettesDocument8 pagesParois Moulées Et Barretteskakem61Pas encore d'évaluation

- TP MDS N - 1Document7 pagesTP MDS N - 1krissPas encore d'évaluation

- c5361 PDFDocument14 pagesc5361 PDFkriss100% (1)

- Lesessaisgotechniques 161012180929Document76 pagesLesessaisgotechniques 161012180929Ronald MacazanaPas encore d'évaluation

- Dtre2 4 PDFDocument77 pagesDtre2 4 PDFAziz BouatPas encore d'évaluation

- CTN504 Cours 7 PDFDocument32 pagesCTN504 Cours 7 PDFWalid MatallahPas encore d'évaluation

- Exemple Sap2000Document29 pagesExemple Sap2000Ucef El Mir75% (4)

- Calcul Matriciel, Syst - Mes Lin - AiresDocument35 pagesCalcul Matriciel, Syst - Mes Lin - Aireskriss100% (1)

- AppertisationDocument17 pagesAppertisationkrissPas encore d'évaluation