Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Les Impots Differes CNC

Transféré par

Karim Djerboua0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

313 vues14 pagesTitre original

Les Impots Differes Cnc

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

313 vues14 pagesLes Impots Differes CNC

Transféré par

Karim DjerbouaDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 14

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

LES I MPOTS DI FFERES

Sommai re

I. PRESENTATTON ....................2

II. TRAITEMENT COMPTABLE ............3

1. Les f r ai s pr l i mi nai r es i nscr i t s en capi t aux pr opr es. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Trai t ement des i mpt s di f f rs rel at i f s aux amort i ssement s. . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Cas des oprat i ons i nscri t es dans l es capi t aux propres not amment dans l e compt e LL < report

5. Aut r es opr at i ons gnr ant des di f f r ences t empor ai r es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normslisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

LES I MPOTS DI FFERES

I. Prsentati on

1. Introduction

L' i mpt di ffr tant une nouvel l e techni que comptabl e i ntrodui te par l e SCF, sa

comprhensi on et son appl i cati on

par l es oprateurs sembl ent soul ever quel ques di ffi cul ts.

Aussi , l a Commi ssi on a

j ug

ncessai re d' exami ner ce thme afi n de cl ari fi er certai ns aspects

de cel ui -ci et faci l i ter l e trai tement de

quel ques oprati ons qui gnrent des i mpts di ffrs

actif ou passif.

En effet, i l ne s' agi t pas d' un trai tement des i mpts di ffrs dans l eur total i t, seul es quel ques

oprati ons rencontres couramment sont abordes. La Commi ssi on pourrai t reveni r

ul tri eurement sur l e trai tement d' autres oprati ons qui ne sont pas exami nes dans l e prsent

avi s.

Parmi l es oprati ons suj ettes l ' i mpt di ffr, on peut

ci ter pri nci pal ement l es sui vantes :

1- Les frai s prl i mi nai res i nscri ts en capi taux propres

2- L'cart de rvaluation

;

3- La discordance entre I'amortissement fiscal et I'amortissement comptable

;

4- Les provi si ons non dducti bl es

j usqu'

ral i sati on de l a perte de val eur

;

5- Les charges dducti bl es sous condi ti ons

;

6- Les produi ts i mposabl es sous condi ti ons

;

7- Les contrats de l ocati on fi nancement

;

8- Les produits, charges, gains et pertes inscrits en capitaux propres

;

9- L'actualisation des crances, dettes et comptes en devises

;

10- Les frai s de dvel oppement

;

1 1-Les dfi ci ts fi scaux et crdi ts d' i mpts;

12-Les bi ens de fai bl e val eur uni tai re admi s fi scal ement en charges

;

13- Le rsul tat de l a consol i dati on

;

14- Les fusi ons, acqui si ti ons et cessi ons.

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

2. Dfinition

Les i mpts di ffrs sont une conomi e d' i mpt

(produi t d' i mpt) sur l e rsul tat ral i ser ou une

charge d' i mpt sur l e rsul tat payer au cours des exerci ces futurs. l l s rsul tent de

diffrences temporaires entre le rsultat comptable,

y compris le rsultat des oprations

portes directement en capitaux

propres au cours de l'exercice et le rsultat fiscal ainsi

que

par certai nes oprati ons de bi l an ou de gesti on qui ouvrent droi t soi t l a rcuprati on soi t au

pai ement dans des condi ti ons dfi ni es

par l a l gi sl ati on fi scal e.

3. Obi ecti f

Les impts diffrs sont calculs et constats

pour permettre de ne faire supporter I'exercice

consi dr

que l ' i mpt sur l e rsul tat de I' exerci ce qu' i l devai t supporter s' i l n' y avai t pas de

distorsions temporaires entre le rsultat comptable et le rsultat fiscal.

l l s ne sont constats, cependant,

que dans l a mesure o l es rsul tats fi scaux

prvi si bl es

permettent l eur rcuprati on ou pai ement.

4. Champ d'application

L' appl i cati on des i mpts di ffrs concerne toutes l es enti ts conomi ques soumi ses au

pai ement de l ' l mpt sur l es bnfi ces

que cel l es-ci supportent sel on l e rgi me du rel .

Les enti ts non soumi ses I' i mpt sur l e bnfi ce ou qui rel vent du rgi me fi scal du forfai t ne

sont donc pas concernes.

II. Traitement comptable

1. Les frais prliminaires inscrits en capitaux propres

Lors du passage du PCN au SCF l es frai s prl i mi nai res ont t sol ds par l e dbi t des

comptes 115

(

Aj ustement rsul tant de changement de mthodes comptabl es > et 133

< lmpts diffrs actifs >.

Le compte 133

(

l mpts di ffrs acti fs> est crdi t par l e dbi t du compte 692

(

l mposi ti on

di ffre acti f > annuel l ement, en foncti on de l ' conomi e d' i mpt ral i se sur l a fracti on des frai s

Mi ni stre des Fi nances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normulisation des Pratiques Comptables et des Dilgences Professionnelles

prl i mi nai res rapporte au rsul tat fi scal de I' exerci ce (conformment I' arti cl e 8 de l a Loi de

fi nances compl mentai re

pour 2009).

Le compte d' i mpt di ffr acti f doi t tre sol d, au pl us tard, l a fi n de l a dducti on fi scal e des

frai s prl i mi nai res.

2. L'cart de rvaluation

ll existe deux types de rvaluation :

a) La rvaluation rglementaire

;

b) La rval uati on l i bre.

Quel

que soi t l e type de rval uati on prati qu, seul l ' cart de rval uati on i mposabl e peut

donner l i eu l a constatati on d' un i mpt di ffr.

L' cart de rval uati on i mposabl e subsi stant l a date du passage du PCN au SCF a donn

lieu un transfert au compte 105 < Ecart de rvaluation > et au compte 134 <lmpts diffrs

passi f >.

L' impt diffr passif est dbit progressivement en fonction de la rintgration fiscale

annuel l e dans l a l i mi te des ci nq annes qui sui vent l a date de passage du PCN au SCF

(conformment I' arti cl e 10 de l a Loi de fi nances compl mentai re pour 2009) par l e crdi t du

compte 693

(

imposition diffre passif >.

Ce trai tement est appl i cabl e tout cart de rval uati on dont I' i mposi ti on est tal e sur

pl usi eurs exerci ces.

3. Traitement des impts diffrs relatifs aux amortissements.

Le SCF dfi ni t I' amorti ssement comme tant l a consommati on des avantages conomi ques

l i s un acti f corporel ou i ncorporel qui doi t tre comptabi l i s en charge moi ns qu' i l ne soi t

i ncorpor dans l a val eur comptabl e d' un acti f produi t par I' enti t pour el l e-mme.

A ce ti tre, l e SCF prescri t I' enti t de choi si r l e mode d' amorti ssement l e pl us adapt pour

refl ter cette consommati on d' avantages conomi ques et de fi xer l a dure d' uti l i t des bi ens

expl oi ts en foncti on de sa stratgi e de dvel oppement et de sa pol i ti que d' i nvesti ssement.

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

Le mode d' amofti ssement et l a dure d' uti l i t doi vent tre rexami ns pri odi quement; l es

modi fi cati ons ventuel l es consti tuent des changements d' esti mati on sans retrai tement

rtrospectif.

En revanche, l' amortissement fiscal peut tre diffrent de I' amortissement comptable, en

foncti on de l a pol i ti que fi scal e de l ' Etat.

Cette di vergence

peut proveni r soi t de l a base amorti ssabl e, soi t du mode d' amorti ssement ou

de l a dure d' uti l i t.

Lorsque ces divergences sont temporelles ou temporaires, I' entit est tenue de constater un

impt diffr actif ou un impt diffr passif. Dans le cas o ces divergences sont permanentes

et dfinitives, aucun impt diffr n' est constater.

1" ' cas :

Supposons un qui pement acqui s en dbut d' anne N avec l es donnes ci -aprs :

.

La val eur d' acqui si ti on est de 3 000 000 DA

.

La dure d' amorti ssement est de 5 ans

.

Le mode d' amorti ssement comptabl e est l i nai re

.

Le mode d' amortissement fiscal est dgressif

.

Le taux IBS : 19o/o

Pour fai re ressorti r I' i mpt di ffr gnr par I' appl i cati on des deux modes d' amorti ssement, un

tableau d' amortissement

peut tre prsent comme suit :

Nous observons

qu' i l faut constater, en foncti on des carts (6) fi gurant dans I' avant derni re

col onne un i mpt di ffr passi f, l es deux premi res annes et son aj ustement se fera sur l es

Annes

{ 1}

Valeur

(21

Amo'rtissement

Fi scal (3)

ValeurNette

Fiscale (4)

Amortis

Comptable (5|

Ecart

(6) = (31-{5}

ItrP

{7}=

(6)

x{9%

1 3 000 0000 1 200 000 1 800 000 600 000 600 000 1 14 000

2 1 800 000 720 000 I 080 000 600 000 120 000 22 800

3

' t

080 000 432 000 648 000 600 000

- 168

000

-31

920

4 648 000 324 000 324 000 600 000

-276

000

-52

440

5 324 000 324 000 0 600 000

-276

000

-52

440

Totaux 3 000 000 3 000 000 0

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

3 annes suivantes

;

Le compte impt diffr

passif relatif cette opration se trouverait ainsi

sol d.

Comptablement, le compte << 134 impt diffr

passif ) sera crdit les deux premires annes

par le dbit du compte

(

693 lmposition diffre actif >. La constatation inverse se fera partir

de l a troi si me anne.

2t" cas

Prenons I' i nverse du cas prsent ci -dessus.

Consi drons que :

.

Un Matri el i nformati que est acqui s en dbut d' anne 6 000 000 DA

;

.

L' amorti ssement fi scal prati qu est l e mode l i nai re

;

.

L'amortissement comptable retenu est le mode dgressif

;

.

La dure d' amorti ssement est de 4 ans

pour l es deux modes d' amorti ssement.

L' amorti ssement dgressi f est choi si par I' enti t, el l e esti me que c' est l e mode l e pl us adapt

pour refl ter l a consommati on des avantages conomi ques.

La dotati on annuel l e doi t tre val ue sel on ses propres esti mati ons, en foncti on de l a val eur

du march, l a fi n de chaque exerci ce ou en foncti on des tudes techni co-conomi ques. Dans

cet exempl e, el l e a opt pour l a mthode appel e < Softy > ou somme des nombres d' annes

cal cul e sel on l a formul

[n

x (n+1)121, ,, n > tant l a dure d' amorti ssement.

Etabl i ssons un tabl eau d' amorti ssement :

Annes,

:

Valeui Amortiggemnt

,,

;;1,.,

.,*

1 6 000 000 2 400 000 1 500 000 900 000 171 000

2 1 800 000 1 500 000 300 000 57 000

3 1 200 000 1 500 000

-

300 000

-

57 000

4 600 000 1 500 000

-

900 000

- 171

000

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

L' application de la mthode appele < Softy > (Sum Of The Years)

.

Somme des nombres d' annes est dans ce cas de 10.

.

Aprs avoi r i nvers l es nombres de l a col onne << Anne >>, l a dotati on annuel l e sera

cal cul e en di vi sant l e cot d' acqui si ti on

par l a somme des nombres d' annes (di x) soi t

60 000 et on mul ti pl i e l e nombre de l ' anne concerne par ce quoti ent. Pour l a

premi re anne, l e quoti ent sera mul ti pl i par 4, l a deuxi me anne par 3 et ai nsi de

sui te.

/

1". ' anne : ( 600. 000110) x 4

;

/

2eme anne : (600.000/10) x 3;

,/

Etc.

De ce tabl eau, i l ressort qu' au cours des deux premi res annes, un i mpt di ffr acti f doi t

tre constat, puis rajust partir de la troisime anne.

En foncti on des montants fi gurant dans l a col onne, pour l es deux premi res annes, l e compte

(

133 < lmpts diffrs actif > est dbit par le crdit du compte 692

(

imposition diffr

acti f >.

Pour l es deux derni res annes i l y aura l i eu de passer l es cri tures i nverses.

A la fin de la quatrime anne, le compte

(133

lmpts diffrs actif > relatif cette opration

se trouvera sold.

3t" cas :

Ce cas fait apparaitre un cart d'amortissement entre I'amortissement comptable et

I' amorti ssement fi scal . Mai s l ' cart tant permanent et dfi ni ti f, i l ne donne pas l i eu l a

constatation d'un impt diffr.

Supposons :

.

Une acqui si ti on d' un vhi cul e touri sti que d' une val eur de 2 500 000 DA

;

.

La val eur fi scal e amorti ssabl e est de 1 000 000 :

.

La dure d' amorti ssement est fi xe 5 ans

;

.

Le mode d' amorti ssement l i nai re est retenu sur l e pl an comptabl e et fi scal

Sur l a base de ces donnes :

./

Dotati on aux amorti ssements comptabl e annuel l e est de 500 000 DA

;

,/

Dotati on aux amorti ssements fi scal e annuel l e est de 200 000 DA ;

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiqaes Comptables et des Diligences Professionnelles

L' cart annuel entre l es deux amorti ssements est de 300 000 DA.

Cette diffrence tant permanente et dfinitive, elle ne donne lieu aucune constatation

d' i mpt di ffr.

4. Cas des oprations inscrites dans les capitaux propres notamment dans

le compte 11 < report nouveau >.

Les charges et produi ts i nscri ts en capi taux propres, en parti cul i er dans l e compte (11x)

< report nouveau >> sont soumi ses au mme trai tement que l es charges et produi ts (gai ns

et pertes) inscrits en compte de gestion en ce qui concerne I'impt sur le rsultat.

L' i mpt gnr ou l ' conomi e d' i mpt gnre par ces oprati ons donnent l i eu en pri nci pe

des correcti ons de l ' l BS i nscri t dans l e compte 695 <l mpts sur l es bnfi ces bass sur

les rsultats des activits ordinaires) par le biais des comptes < lmpts diffrs >

appropri s.

En dfi ni ti f, l e rsul tat de ces oprati ons doi t apparai tre en net dans l es capi taux propres,

dducti on fai te de l ' l BS ou de l ' conomi e d' l BS correspondant.

L' examen de quel ques exempl es chi ffrs d' oprati ons,

j uges

si gni fi cati ves par I' enti t,

i nscri tes dans l e compte 11x < report nouveau >, comme l es oprati ons sui vantes

constates au cours de I'exercice N :

Produi t i mposabl e de I' exerci ce : 1O MDA

Di vi dendes reus des fi l i al es non i mposabl es : 5 MDA

Charges de prestati ons reues de N-1:

Pnal i ts fi scal es :

Frai s de si ge non encore pays :

8 MDA

2 MDA

4 MDA

Tous ces produits et charges sont relatifs aux exercices antrieurs.

Du poi nt de vue de l ' i mpt di ffr, on observe que :

.

certai nes oprati ons donnent l i eu un i mpt di ffr,

.

d' autres condui sent une correcti on de l ' l BS i nscri t dans l e compte

(

695 l mpt

sur l es bnf i ces. . . . ))

,

.

tandis que certaines sont neutres et ne gnrent aucune diffrence temporelle.

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisution des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

A. Oprati ons

qnrant

un i mpt di ffr :

Les frai s de Si ge ne sont dducti bl es

que l ors de l eur pai ement

;

i l s gnrent donc un i mpt

diffr : 133 < lmpts diffrs Actif > | 11x < Report nouveau >>

4 MDA X 19%

=

0,76 MDA.

B. oprati ons ncessi tant une correcti on de l ' l mpt i nscri t dans l e compte 695 < l mpts sur

les bnfices > bas sur le rsultat des activits ordinaires >.

Les produi ts i mposabl es et l es charges dducti bl es donnent l i eu une correcti on d' l BS

695

(

lmpts sur les bnfices bass sur le rsultat des activits ordinaires > en contrepartie

du compte

' 11x

< Report nouveau>>.

( 10

-

8) x 19%

=

0, 38 MDA.

Les critures relatives aux charges et produits seront constates soit opration par opration

soi t gl obal ement avec des cal cul s ral i ss en extracomptabl e.

C. Oprati ons neutres

Les di vi dendes reus des fi l i al es n' tant pas i mposabl es et l es pnal i ts non dducti bl es, i l n' y

a aucun impt diffr ou correction d' impt constater.

5. Autres oprations gnrant des diffrences temporaires.

Dans l e cas prsent supposons l es donnes, ci - aprs :

-

l es montants sont expri ms en mi l l i ons de di nars.

-

pour l es annes antri eures N, i l n' a pas t constat d' i mpts di ffrs en dehors

de ceux relatifs aux dficits fiscaux antrieurs.

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

: i

Produi ts de l ' exerci ce

Charqes de I' exerci ce

2 580

2260

3 000

2780

Rsul tat brut comotabl e 320 220

Ri ntgrati on:

Honorai res pays au cours de l ' exerci ce sui vant

Pertes d' val uati on des crances et dettes en devi ses

Provi si on congs pays

Pnal i ts et amendes

Cadeaux de fi n d' anne dont l a val eur uni tai re est

suori eure 500 DA

150( b)

15( b

)

43(b)

25(a)

B(a)

200

1 8

50

' 15

1 0

Dduct i on:

provi si on sur sal ai res vari abl es et pri me d' i ntressement

Repri se provi si on non dducti bl e (pnal i ts et autres

charges)

Gai ns d' val uati on des crances et dettes en devi ses

o

Dfi ci t exerci ce N-1

o

Dfi ci t exerci ce N-3

120( b)

75(a)

10( b)

250

380

140

90

1 1

(a) Dducti ons permanentes ne gnrant aucune di ffrence temporai re.

(b) Par hypothse, consi dr dans I' exempl e ri ntgrabl e ou dducti bl e l ors de l eur

ral i sati on.

A. Dtermination du rsultat fiscal pour le calcul de l'impt exigible:

Pour l a dtermi nati on du rsul tat fi scal , l e rsul tat brut comptabl e est maj or des oprati ons

ri ntgrer pui s mi nor des sommes ddui re de I' assi ette fi scal e tout en prenant en

consi drati on l es dfi ci ts antri eurs dans l a l i mi te des quatre derni ers exerci ces.

Dans le cas considr, aprs avoir dduit les dficits des exercices N-1 et N-3, le rsultat

f i scal pour I ' anne N est de

-

34. l l est de 200 pour I ' anne N+1.

Pour I' anne N, l e rsul tat tant dfi ci tai re, i l n' y a pas d' l BS payer.

Pour l ' anne N+1 l e rsul tat fi scal tant de 200, l ' l BS payer est donc de 200 X25o/o

=

50.

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiqaes Comptables et des Diligences Professionnelles

B. Calcul de I'imPt diffr

Pour

N:

Dans l ' exempl e consi dr, certai nes oprati ons ne sont pas dducti bl es.

Elles sont rintgres au rsultat fiscal de manire dfinitive et constituent des diffrences

permanentes. El l es ne donneront

j amai s l i eu des i mpts di ffrs.

Par contre, d' autres oprations sont gnratrices de diffrences temporelles ou temporaires du

fait du dcalage entre leur constatation comptable et leur prise en compte fiscale.

Afin de gommer ces distorsions entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales, il y a lieu

de constater au plus tard la clture de I' exercice un impt diffr. Ce dernier est actif si cette

diffrence est dductible dans l' (ou les) exercice(s) suivant(s) et passif au cas o cette

di ffrence est i mposabl e dans l e futur.

Pour I' anne N: I' i mpt di ffr constater est gal au total des di ffrences temporai res auquel

est appl i qu l e taux d' i mposi ti on 25%, soi t :

Rubriques lVlontant

l mposi ti ons di ffres

Nature

Montant

Honorai res pays au cours de I' exerci ce sui rant

Pertes d'raluation des crances et dette en devises

Prosi on congs pays

Prosi on sal ai res ranabl es et

pri me d' i ntressement

150

1 5

43

120

Active

Active

Active

Active

37, 5C

2 7 G

10,71

30. 0(

Sous total 328

82, 0C

Gai ns d' ral uati on des crances et dettes en devi ses

- 10

Passi ve

-2. 50

Total 318 79, 5C

Soi t une vari ati on d' i mpt di ffr acti ve de 79,5 (318 x 25o/o) l aquel l e i l convi ent de :

o

rajouter I'impt diffr actif gnr par le dficit de I'exercice N qui est de 34 X 25o

=

8, 5

o

dduire les impts diffrs actifs

qui ont t constats sur les dficits antrieurs

pour

(250 +

380) x 25o/o=

'157,5

en contrepassant les critures qui ont permis leur

constatati on.

Soi t gl obal ement un i mpt di ffr acti f de 79,5

+

8,5

-

157,5

= -

69.5.

Rubri ques

Montant

lmpositions diffres

Nature Montant

Honoraires

pavs

au cours de I' exercice suivant

1 5 0 Active 37, 5

Pertes d' valuation des crances et dette en deMses 1 5 Active 3, 75

Provision conqs

pavs 43 Active 10,75

Provision salaires variables et

prime d' intressement 120 Active 30

Sous total

328 82

Gains d' rnaluation des crances et dettes en devises

- 1 0

Passive

- 2, 5

Total

318 79, 5

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

Cette variation sera constate au compte 133

(

lmpts diffrs actif > qui sera crdit par

l e dbi t du compte 692

(

l mposi ti on di ffr acti ve >.

Les critures relatives l'impt diffr seront constates soit opration par opration soit

gl obal ement avec des cal cul s ral i ss en extracomptabl e.

Dans tous les cas, I'entit doit

justifier

les soldes relatifs aux comptes des impts diffrs

(l es comptes 133 et 134) et fourni r l es i nformati ons y rel ati ves dans I' annexe des tats

fi nanci ers.

C. La preuve d'impt

pour N:

Pour s' assurer

que l a charge d' l mpt sur l e rsul tat de l ' exerci ce est correctement

calcule, il faut procder sa vrification : La charge doit correspondre celle

que

I'exercice doit supporter s'il n'existait pas de diffrences temporaires entre le rsultat

comptable et le rsultat fiscal.

Pour ce fai re, i l faut reconsti tuer I' i mpt thori que de l a mani re sui vante :

lmpt thorique

=

lmpt exigible

+/-

variation des impts diffrs

-

IBS sur diffrences

permanentes

Soi t :

El ements Montants

Impt exigible

*

Variation des impts differs

IBS sur differences

permanentes

{< {<

0,00

69,50

10. 50

Impt thorique 80, 00

(.) Le rsultat fiscal tant ngatif, l' lBS est donc nul

(**) Diffrences permanentes

=

25

+

8

-

75

= -

42

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

et donc I BS

= - 42X25o/ o = - 10, 50

L' i mpt thori que cal cul sur l a base du rsul tat comptabl e aurai t t i denti que

;

soi t

320 x25

o/o

=

80

D. Calcul de l'impt diffr pour N+I:

Pour l ' anne N+1, i l y' a l i eu de procder de l a mme faon :

.

Honorai res pays au

cours de l' exercice

sui vant

50 Active 50x25o/o=12.5

.

Pertes d' val uati on des

crances et dette en

devises

3 Active 3x25o=0.75

.

Provision congs pays 7 Active 7x25o=1, 75

.

Provi si on sal ai res

vari abl es et pri me

d' i ntressement

20 Active 20x25o/o=5

.

Gai ns d' val uati on des

crances et dettes en

devises

-1

Passi ve

- 1x25o= -

0. 25

Total 79 79x 25o/o=19.75

Soi t une vari ati on d' i mpt di ffr acti ve de 19,75 de l aquel l e i l convi ent de :

o Ddui re l ' i mpt di ffr sur l e dfi ci t de I' exerci ce N soi t 8.5 (34 x 25Yo) Soi t gl obal ement

une vari ati on d' i mpt di ffr acti ve de 19,75-8.5

=

11,25

Ministre des Finances

Conseil National de la Comptabilit

Commission de Normslisution des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles

E. La preuve d'imPt

Pour

l'anne N+l

.

l mpt thori que : Rsul tat comptabl e avant IBS

x

taux d' i mposi ti on en vi gueur, soi t :

2 2 0 x 2 5 o = 5 5

.

Rsul tat fi scal :200

o

I BS exi gi bl e : 50

.

Cal cul de I' i mpt di ffr

=

(50+3+7+20-1-34)=45 x25o/o=11.25

o Di ffrence permanente : 15+10-90

=-65

et donc IBS

=-65

X25o/o=

-16,25

.

l mpt thori que= l mpt exi gi bl e

+l -

vari ati on des i mpts di ffrs

-

IBS sur

di ffrences

permanentes soi t

=

50+16,25

-11,25 =55

i

T

Vous aimerez peut-être aussi

- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation

- La Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeD'EverandLa Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Decrét 08-156 JO Du 25 05 2008Document20 pagesDecrét 08-156 JO Du 25 05 2008akli23100% (1)

- Circulaire N°15 - MF - DGI - DLRFAJ - DLRF - LF222022Document8 pagesCirculaire N°15 - MF - DGI - DLRFAJ - DLRF - LF222022Brahim Ben AbdennebiPas encore d'évaluation

- Comment Remplir G4Document41 pagesComment Remplir G4Jugo BéjaiaPas encore d'évaluation

- Taxe de Domiciliation BancaireDocument1 pageTaxe de Domiciliation BancaireMed MohamedPas encore d'évaluation

- Comptabilite Financiere: Manuel Et ApplicationsDocument278 pagesComptabilite Financiere: Manuel Et ApplicationsAbdelkrim Sadeg100% (1)

- Impôt Différé en AlgérieDocument10 pagesImpôt Différé en AlgérieABDELLATIF BENZEGHIBAPas encore d'évaluation

- Assainissement Des Dettes Et Créances Impact Le Report À Nouveau Ou Resultat FINALDocument9 pagesAssainissement Des Dettes Et Créances Impact Le Report À Nouveau Ou Resultat FINALAllaoua Lalaouna100% (1)

- 1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78Document5 pages1er Constat:: CNC: Les Charges Et Produits Hors Exploitation Et 75/78layanePas encore d'évaluation

- I. Chapitre 1: La Fonction Comptable: La Tenue de ComptabilitéDocument31 pagesI. Chapitre 1: La Fonction Comptable: La Tenue de ComptabilitéIvan NGOMO NANGPas encore d'évaluation

- Comptabilite Des SocietesDocument15 pagesComptabilite Des SocietesEl Hadj Zidane Mbodj100% (1)

- Le Calcule Des Acomptes IBS Par Rachid MedaniDocument5 pagesLe Calcule Des Acomptes IBS Par Rachid MedaniHalime Halime100% (1)

- FICHES DE 1 A 6 Charges Et Produits Exercices AntérieursDocument5 pagesFICHES DE 1 A 6 Charges Et Produits Exercices AntérieursSofiane Alger100% (1)

- G50 Rekibi HocineDocument7 pagesG50 Rekibi HocineAmokrane Naima100% (1)

- PC PaieDocument10 pagesPC PaieAnay ImourPas encore d'évaluation

- Les Taxes Sur Le Chiffre D'affairesDocument44 pagesLes Taxes Sur Le Chiffre D'affairesSaïd Saïd Aïmeur100% (3)

- Liasse FiscaleDocument22 pagesLiasse FiscaleBechir FarhaniPas encore d'évaluation

- Code Des Impôts AlgerieDocument183 pagesCode Des Impôts AlgeriekafianissaPas encore d'évaluation

- Les Iimpôts DifférésDocument13 pagesLes Iimpôts DifférésNesrine DebcPas encore d'évaluation

- IBSDocument13 pagesIBShalim262008Pas encore d'évaluation

- Acquisition, financement et cessions d'entreprises: Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financierD'EverandAcquisition, financement et cessions d'entreprises: Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financierPas encore d'évaluation

- Exemples de Rapports Généraux Et D'opinions D'audit - FEA 2ème Année - 2021Document9 pagesExemples de Rapports Généraux Et D'opinions D'audit - FEA 2ème Année - 2021mohamed allachPas encore d'évaluation

- Manuel de Comptabilite GeneraleDocument29 pagesManuel de Comptabilite GeneraleMorad MokaPas encore d'évaluation

- Demande D'Agrement CACDocument1 pageDemande D'Agrement CACkiki100% (1)

- Chef Comptable2Document6 pagesChef Comptable2Mafin_martin100% (1)

- ANNEXES - Modèles de Rapports CAC Et Auditeurs Indép (APE Et OPCVM)Document22 pagesANNEXES - Modèles de Rapports CAC Et Auditeurs Indép (APE Et OPCVM)youhabPas encore d'évaluation

- Guide de La Gestion PaieDocument10 pagesGuide de La Gestion PaieMenaa AssilPas encore d'évaluation

- Cours Comptabilité de Sociétés Approfondie Pour Les Master 2Document4 pagesCours Comptabilité de Sociétés Approfondie Pour Les Master 2Amel AmoulaPas encore d'évaluation

- Algerie-Decret-2019-149-constae-exploitation-investissements 5Document1 pageAlgerie-Decret-2019-149-constae-exploitation-investissements 5fed100% (1)

- Taux Cotisation CNAS 35 %Document1 pageTaux Cotisation CNAS 35 %Chatnoir Noir100% (1)

- FiscaliteDocument27 pagesFiscaliteoussema saadouniPas encore d'évaluation

- NEW Tableaux DSF RéviséeDocument4 pagesNEW Tableaux DSF RéviséeRomuald BongoPas encore d'évaluation

- Cours Ias 12 Impots Sur Les BénéficesDocument45 pagesCours Ias 12 Impots Sur Les Bénéficesarij ben aziza100% (1)

- 085 Impots DirectDocument72 pages085 Impots Directhamdi9235100% (1)

- Comptabilite AssociationsDocument32 pagesComptabilite Associationskarim khaddoujPas encore d'évaluation

- Ch3-Les Modifications ComptablesDocument10 pagesCh3-Les Modifications ComptablesAcile LTIFI100% (1)

- Le Passage Du PCN Au SCFDocument31 pagesLe Passage Du PCN Au SCFGaïa Igerman100% (2)

- Cours FiscalitéDocument60 pagesCours FiscalitéAbdou Ch80% (5)

- Circulaire N° 03 Du 16.04.2018 Avantages Fiscaux - p01-15Document15 pagesCirculaire N° 03 Du 16.04.2018 Avantages Fiscaux - p01-15Kakoi Irions100% (2)

- Recueil Des Circulaires Fiscales 2023Document111 pagesRecueil Des Circulaires Fiscales 2023KOUAME Kouakou GilbertPas encore d'évaluation

- Passage Compta FiscalDocument5 pagesPassage Compta FiscalFayçal ChivasPas encore d'évaluation

- Etat Comparatif Des Différents Tableaux Des Liasses Comptable Et FiscaleDocument1 pageEtat Comparatif Des Différents Tableaux Des Liasses Comptable Et FiscaleYoussef AlamiPas encore d'évaluation

- Recueil Questions Réponses DGI - Is - V3Document344 pagesRecueil Questions Réponses DGI - Is - V3BENABDALLAH ABDELOUAHB100% (2)

- Les Questions À L'épreuve de L'oraleDocument13 pagesLes Questions À L'épreuve de L'oraleAllani Ahmed Riadh100% (2)

- Mars 2019 Risques D'affaires OkDocument4 pagesMars 2019 Risques D'affaires Okrebai ahmedPas encore d'évaluation

- Boubir Corrige Examen 2014Document10 pagesBoubir Corrige Examen 2014the namelessPas encore d'évaluation

- Classe 4 PDFDocument262 pagesClasse 4 PDFAHMEDPas encore d'évaluation

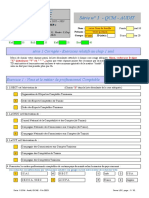

- Série N° 1 - QCM - AUDIT: Série 1 Corrigée - Exercices Relatifs Au Chap 1 SeulDocument11 pagesSérie N° 1 - QCM - AUDIT: Série 1 Corrigée - Exercices Relatifs Au Chap 1 SeulRihab FelahPas encore d'évaluation

- Cours de La Fiscalité Dentreprise 1 S4Document26 pagesCours de La Fiscalité Dentreprise 1 S4MouadPas encore d'évaluation

- Comptabilité Générale S2 RégularisationsDocument2 pagesComptabilité Générale S2 Régularisationscours fsjes100% (1)

- Série 1 Compta InterDocument4 pagesSérie 1 Compta InterEya DridiiPas encore d'évaluation

- Supporty de Cours FISCALITE FCGE 2Document102 pagesSupporty de Cours FISCALITE FCGE 2lebete100% (1)

- Tab 3 Passage Du RC Au RFDocument1 pageTab 3 Passage Du RC Au RFYoussef AlamiPas encore d'évaluation

- TD Irpp IsSérie1 Corr 2 MasterDocument21 pagesTD Irpp IsSérie1 Corr 2 MasterSami CharafPas encore d'évaluation

- Tableau N°9Document1 pageTableau N°9yasminaPas encore d'évaluation

- Corrige Pegase Remi BilanDocument12 pagesCorrige Pegase Remi Bilanchokri0% (2)

- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Pptauditimmo1 140731051409 Phpapp02Document22 pagesPptauditimmo1 140731051409 Phpapp02Karim DjerbouaPas encore d'évaluation

- Traitement Comptable PDFDocument17 pagesTraitement Comptable PDFKarim DjerbouaPas encore d'évaluation

- Cours Sur Lélaboration Des États de SynthèseDocument22 pagesCours Sur Lélaboration Des États de SynthèseSaad BoumaitPas encore d'évaluation

- Evaluation D'entreprises, A Quelle Méthode Se FierDocument5 pagesEvaluation D'entreprises, A Quelle Méthode Se FierKarim DjerbouaPas encore d'évaluation

- Declaration Des CotisationsDocument1 pageDeclaration Des CotisationsKarim DjerbouaPas encore d'évaluation

- Comment Remplir G15Document15 pagesComment Remplir G15Karim DjerbouaPas encore d'évaluation

- PCN SCFDocument160 pagesPCN SCFKarim DjerbouaPas encore d'évaluation