Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Exercices Uml Corriges WWW Tunisie Etudes

Exercices Uml Corriges WWW Tunisie Etudes

Transféré par

Sahar AnajjarTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Exercices Uml Corriges WWW Tunisie Etudes

Exercices Uml Corriges WWW Tunisie Etudes

Transféré par

Sahar AnajjarDroits d'auteur :

Formats disponibles

1

EXERCICES UML

1) Dans un tablissement scolaire, on dsire grer la rservation des salles de cours ainsi que

du matriel pdagogique (ordinateur portable ou/et Vido projecteur).

Seuls les enseignants sont habilits effectuer des rservations (sous rserve de disponibilit

de la salle ou du matriel).

Le planning des salles peut quant lui tre consult par tout le monde (enseignants et

tudiants).

Par contre, le rcapitulatif horaire par enseignant (calcul partir du planning des salles) ne

peut tre consult que par les enseignants.

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut diter le

rcapitulatif horaire pour lensemble de la formation.

Modliser cette situation par un diagramme de cas dutilisation

<<i ncl ude>>

Responsabl e formati on

Uti l i sateur sal l e

Ensei gnant

Consul ter pl anni ng

Consul ter rcap horai re ensei gnant

Rserver vi do

Rserver matri el

Rserver portabl e

Vri fi cati on di sponi bi l i t

Rservati on sal l e

Edi ter rcap formati on

Rservati on

2

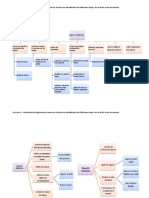

2) Dans le cadre dun projet de recherche en viticulture, on dsire collecter les temps de

travaux sur des exploitations agricoles pilotes, pour travailler en particulier sur les oprations

phytosanitaires.

Pour ce faire, un glossaire des oprations culturales types a t mis en place (afin que tout le

monde ait le mme cadre analytique).

Des contraintes assez fortes sont apparues sur le projet : les ouvriers agricoles des

exploitations pilotes nont pas accs aux outils informatiques et la lourdeur denregistrement

des temps de travaux a donc de fait cart lutilisation dun outil informatique.

La procdure suivante a ainsi t dfinie : chaque ouvrier agricole saisit ses temps de travaux

sur un cahier au format prdfini. (dans ce cahier, il peut consulter en annexes le glossaire

afin didentifier lopration culturale type).

Nb : pour les oprations de type phytosanitaire, les informations complmentaires sont

demandes : liste des maladies vises, stade phnologique, mthodes de traitements et

observation.

En fin de mois, le chef dexploitation vrifie la saisie effectue sur le cahier et apporte

dventuelles corrections.

Il saisit ensuite les oprations du mois sur une application internet connecte une base de

donnes.

Le chercheur en charge du projet reoit automatiquement un mail qui lui indique que la saisie

mensuelle a t effectue.

Aprs avoir vrifi la pertinence de la saisie, il notifie au chef dexploitation que tout sest

bien pass et que les donnes intgres dans la base de donnes sont valides et prtes tre

exploites.

Le chef dexploitation imprime alors 2 documents sur le mois coul :

- ltat mensuel des travaux pour chaque salari (qui est remis chaque salari)

- ltat des oprations phytosanitaires (tat Terravitis)

En fin danne, le chercheur analyse toutes les oprations saisies et rdige une synthse

gnrale sur les temps de travaux dans les diffrentes exploitations.

Cette synthse est alors transmise tous les chefs dexploitation.

3

Exemple dun tat mensuel :

Exemple dimpression Terravitis :

4

<<extend>>

<<i ncl ude>>

Chercheur

Chef expl oi tati on

Ouvri er Agri col e

Consul tati on du gl ossai re

Sai si e oprati on

Sai si e BDD

Correcti on ventuel l e

Vri fi cati on sai si e cahi er

Identi fi cati on

Vri fi cati on donnes BDD

Correcti on donnes BDD

Noti fi cati on sai si e ok

Anal yse rsul tats

Rdacti on synthse

Oprati on phyto

Autre oprati on

Etat terravi ti s

5

Correcti on

Fi n de moi s

Fi n d'anne

saisi e temps de travaux

Vri fi cation

Saisi e

Vri fi cation

Noti fi cation saisi e ok

Impressi on

Transmi ssi on

Analyse

Rdacti on

Transmissi on

Correcti on ventuel l e

Mail

consul ter

OUVRIER AGRICOLE CHEF EXPLOITATION CHERCHEUR

Cahier de saisi e BDD

Synthse

Fi che mensuel l e

Etat phyto

Correcti on

saisi e temps de travaux

Vri fi cation

Saisi e

Vri fi cation

Noti fi cation saisi e ok

Impressi on

Transmi ssi on

Analyse

Rdacti on

Transmissi on

Correcti on ventuel l e

Mail

consul ter

6

0..*

1..1

1..*

1..1

1..1

0..*

0..*

0..*

0..*

1..1

1..1

0..*

0..*

1..*

0..*

1..1

PERSONNE

-

-

-

Code personne

Nom personne

Prnom personne

: i nt

: varchar(50)

: varchar(50)

+ Edi ter rel ev mensuel () : i nt

Expl oi tati on

-

-

Code expl oi tati on

Nom expl oi tati on

: varchar(5)

: varchar(50)

+ Edi ter tat terravi ti s () : i nt

Foncti on personne

-

-

Code foncti on

Li bel l foncti on

: varchar(5)

: varchar(50)

Interventi on

-

-

-

No i nterventi on

Date i nterventi on

Nb heures

: number

: date

: number

+ Edi ter fi che i nterventi on () : i nt

OPERATION

-

-

Code oprati on

Li bel l oprati on

: varchar(5)

: varchar(50)

MALADIES

-

-

Code mal adi e

Li bel l mal adi e

: varchar(5)

: varchar(50)

Interventi on phyto

- Observati on phyto : text

PARCELLES

-

-

Code parcel l e

Nom parcel l e

: varchar(5)

: varchar(50)

STADE PHENOLOGIQUE

-

-

Code stade

Li bel l stade

: varchar(5)

: varchar(50)

7

3) Dans un magasin, le processus de vente est le suivant : le client entre, passe dans les

rayons, demande ventuellement des renseignements ou procde des essais, prend des

articles (si le stock est suffisant), passe la caisse o il rgle ses achats (avec tout moyen de

paiement accept). Il peut ventuellement bnficier dune rduction.

Modliser cette situation par un diagramme de cas dutilisation

<<i ncl ude>>

<<i ncl ude>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Cl i ent

Cai sse

Vendeur

Groupement des banques

Rensei gner

Acheter

Essayer

Payer CB

Payer chque

Vri fi cati on stock

Payer

Payer l i qui de

Prospecter

Bnfi ci er rducti on

8

4) On considre le systme suivant de gestion dun DAB (Distributeur automatique de

billets) :

- le distributeur dlivre de largent tout porteur de carte (carte Visa ou carte de la

banque)

- pour les clients de la banque, il permet :

o la consultation du solde du compte

o le dpt dargent (chque ou numraire)

- toute transaction est scurise et ncessite par consquent une authentification

- dans le cas o une carte est avale par le distributeur, un oprateur de maintenance se

charge de la rcuprer. Cest la mme personne qui collecte galement les dpts

dargent et qui recharge le distributeur.

-

Modliser cette situation par un diagramme de cas dutilisation

<<i ncl ude>>

<<incl ude>>

<<include>>

<<include>>

Porteur de vi sa

Cli ent banque

SI banque

SI gesti on CB

Reti rer argent

Dposer argent

Consulter solde

Dposer chques

Reti rer argent avec visa

S'authenti fier

Opratuer mai ntenance

Recharger DAB

Rcuprer cartes aval es

Rcuprer chque

Dposer numrai re

9

5) Dans un magasin, un commerant dispose dun systme de gestion de son stock darticles,

dont les fonctionnalits sont les suivantes :

- Edition de la fiche dun fournisseur

- Possibilit dajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est

automatiquement dite. Si le fournisseur nexiste pas, on peut alors le crer)

- Edition de linventaire. Depuis cet cran, on a le choix dimprimer linventaire,

deffacer un article ou dditer la fiche dun article).

Modliser cette situation par un diagramme de cas dutilisation

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<i nclude>>

<<extend>>

Commerant

Impressi on i nventai re

Affi chage inventai re

Aj outer article

Effacement article

Edi ti on arti cl e

Aj out fourni sseur

Edi ti on fourni sseur

10

6) Le droulement normal dutilisation dune caisse de supermarch est le suivant :

un client arrive la caisse avec ses articles payer

le caissier enregistre le numro didentification de chaque article, ainsi que la quantit

si elle est suprieure 1

la caisse affiche le prix de chaque article et son libell

lorsque tous les achats sont enregistrs, le caissier signale la fin de la vente

la caisse affiche le total des achats

le caissier annonce au client le montant total payer

le client choisit son mode de paiement

o liquide : le caissier encaisse largent, la caisse indique le montant rendre au

client

o chque : le caissier note le numro de pice didentit du client

o carte de crdit : la demande dautorisation est envoye avant la saisie

la caisse enregistre la vente et limprime

le caissier donne le ticket de caisse au client

Modliser cette situation laide dun diagramme de squence en ne prenant en compte que

le cas du paiement en liquide.

Sai si e arti cl e (no et quanti t)

Pri x et descri pti on Pri x et descri pti on

Fi n de vente

Total Total

Li qui de

Sai si e montant

A rendre

Monnai e

Ti cket

Ti cket

Total payer

dpt arti cl es

A rendre

Cai ssi er Cl i ent

Cai sse

Pour

chaque

arti cl e

11

7) Le droulement normal dutilisation dun distributeur automatique de billets est le

suivant :

le client introduit sa carte bancaire

la machine vrifie alors la validit de la carte et demande le code au client

si le code est correct, elle envoie une demande dautorisation de prlvement au

groupement de banques. Ce dernier renvoie le solde autoris prlever.

le distributeur propose alors plusieurs montants prlever

le client saisit le montant retirer

aprs contrle du montant par rapport au solde autoris, le distributeur demande au

client sil dsire un ticket

Aprs la rponse du client, la carte est jecte et rcupre par le client

les billets sont alors dlivrs (ainsi que le ticket)

le client rcupre enfin les billets et son ticket

Modliser cette situation laide dun diagramme de squence en ne prenant en compte que

le cas o tout se passe bien. NB : on identifiera les scnarios qui peuvent poser problme en

incluant des commentaires dans le diagramme

Introducti on carte

Demande code

Entre val eur code

Demande autori sati on

Autori sati on sol de

Demande montant retrai t

Entre val eur retrai t

demande ti cket

ok

Ej ecti on carte

rcuprati on carte

Ej ecti on bi l l et et ti cket

rcprati on bi l l ets et ti ckets

Vri fi cati on carte

Vri fi cati on code

contrl e montant demand

DAB

Porteur de carte Groupement de banques

Voi r cas

carte non

val i de

Voi r cas

code erron

Voi r cas

mont

demand >

sol de

Voi r cas

ti cket refus

Voi r cas

bi l l ets non

repri s

Voi r cas

carte non

rendue

12

8) On souhaite grer les diffrents objets qui concourent lactivit dun magasin de vente

de fleurs.

Le client demande au vendeur des renseignements des renseignements sur les

compositions florales

Le vendeur lui fournit toutes les informations ncessaires

Le client commande alors la composition de son choix et le vendeur met le bon de

fabrication quil transmet son ouvrier fleuriste.

Le vendeur dite ensuite la facture correspondante.

Louvrier fleuriste cre la composition puis archive le bon de fabrication

Il remet alors la composition au vendeur

La facture est remise au client pour rglement une fois le bouquet ralis

Une fois la facture rgle, le client rcupre sa composition et quitte le magasin.

Modliser cette situation laide dun diagramme de squence et dun diagramme de

collaboration.

Demande rensei gnements

Fournir i nformati ons

Commande

Crer

Edi ter facture

Impression facture

Transmettre

Crer

l i vrer

Archi vage

remettre bouquet

remettre facture

rgl er

Composi tion

Cl i ent Vendeur Ouvri er

Facture

Bon de fabri cation

13

Cl ient

Vendeur

Ouvri er

1 : Demande renseignements

2 : Fournir informations

Bon de fabrication

facture

Composition

4 : crer

3 : Commande

6 : Editer

7 : Imprimer

5 : Transmettre

8 : crer

9 : Archiver

10 : Livrer

11 : remettre bouquet

12 : remettre facture

13 : rgler facture

14

9) Soient les phrases suivantes :

Un rpertoire contient des fichiers

Une pice contient des murs

Les modems et claviers sont des priphriques dentre / sortie

Une transaction boursire est un achat ou une vente

Un compte bancaire peut appartenir une personne physique ou morale

Elaborez les diagrammes de classe correspondants en choisissant le type de relation

appropri

Conteni r

1..1

0..*

composer

1..*

1..*

Apparteni r

1..1

1..*

Rpertoi re

Fi chier

Pi ce

Mur

Pri phri que

Modem

Cl avi er

Transacti on boursi re

Achat

Vente

Compte bancaire

Cl ient

Personne morale

Personne physi que

NB : Pour le compte bancaire, on aurait galement pu modliser 2 associations entre compte

bancaire et personne physique et personne morale en y incluant une contrainte

dexclusion.

15

10) Une acadmie souhaite grer les cours dispenss dans plusieurs collges. Pour cela, on

dispose des renseignements suivants :

Chaque collge possde dun site Internet

Chaque collge est structur en dpartements, qui regroupent chacun des enseignants

spcifiques. Parmi ces enseignants, lun deux est responsable du dpartement.

Un enseignant se dfinit par son nom, prnom, tl, mail, date de prise de fonction et

son indice.

Chaque enseignant ne dispense quune seule matire.

Les tudiants suivent quant eux plusieurs matires et reoivent une note pour

chacune delle.

Pour chaque tudiant, on veut grer son nom, prnom, tl, mail, ainsi que son anne

dentre au collge.

Une matire peut tre enseigne par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la

mme salle de cours (chacune ayant un nombre de places dtermin).

On dsire pouvoir calculer la moyenne par matire ainsi que par dpartement

On veut galement calculer la moyenne gnrale dun lve et pouvoir afficher les

matires dans lesquelles il na pas t not

Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signaltique (, prnom, tl, mail) dun

enseignant ou dun lve.

Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier lexercice, on limitera le

diagramme une seule anne dtude

Consti tuer

1..1

1..*

Apparteni r

1..1

1..*

Ensei gner

1..*

1..1

Etre chef de

1..1

0..1

Sui vre

1..*

0..*

Droul er

0..*

1..1

COLLEGE

code col l ege

nom

adresse si te

DEPARTEMENT

code dpartement

nom

+ Cal cul er moyenne () : voi d

ENSEIGNANT

date pri se de foncti on

Indi ce

ETUDIANT

Anne entre

+

+

Cal cul er moyenne ()

Affi cher mat sans note ()

: voi d

: voi d

COURS

No cours

l i bel l cours

+ Cal cul er moyenne () : voi d

SALLE

No sal l e

nom

capaci t

NOTE

Note contrl e

PERSONNE

No personne

Nom

prnom

tel

mai l

+ Affi cher fi che si gnal ti que () : voi d

16

11) On souhaite grer les rservations de vols effectus dans une agence. Daprs les

interviews ralises avec les membres de lagence, on sait que :

Les compagnies ariennes proposent diffrents vols

Un vol est ouvert la rservation et referm sur ordre de la compagnie

Un client peut rserver un ou plusieurs vols, pour des passagers diffrents

Une rservation concerne un seul vol et un seul passager

Une rservation peut tre confirme ou annule

Un vol a un aroport de dpart et un aroport darrive

Un vol a un jour et une heure de dpart, et un jour et une heure darrive

Un vol peut comporter des escales dans un ou plusieurs aroport(s)

Une escale a une heure de dpart et une heure darrive

Chaque aroport dessert une ou plusieurs villes

A partir des lments qui vous sont fournis ci-dessus, laborez le diagramme de classes

(en y ajoutant tout attribut que vous jugez pertinent et qui na pas t dcrit ci-dessus).

17

desert

0..*

1..*

escal e

0..*

0..*

dcri re

1..1

0..*

Concerne

0..*

1..1

Effectuer

1..1

0..*

Concerne

1..1

0..*

concerner

1..1

dpart

0..*

concerne

1..1

arri ve

0..*

Grer

1..*

1..1

Aeroport

+

+

No aeroport

Nom aeroport

: i nt

: char

Vi l l e

+

+

no vi l l e

Nom vi l l e

: i nt

: charhar

ESCALE

+

+

+

heure dpart

heure arri ve

no escale

: Date

: date

: i nt

+ cal culer dure () : voi d

Vol gnri que

+

+

+

+

no vol gnri que

j our

heure depart

heure arri vee

: i nt

: date

: date

: date

+ Cal cul er dure () : voi d

Vol

+

+

+

No vol

date depart

date arri ve

: i nt

: date

: date

Compagni e ari enne

+

+

Code ci e

Nom ci e

: char

: char

Rservati on

+

+

Numro

Date

: l ong

: Date

Cl i ent

+ Code cli ent : char

passager

+

+

Code passager

nb poi nts

: i nt

: i nt

i ndi vi du

+

+

+

+

+

+

No i ndivi du

Nom

prnom

Adresse

code postal

Vi l l e

: l ong

: char

: char

: char

: char

: char

Vous aimerez peut-être aussi

- Le développement de systèmes d'information (Le): Une méthode intégrée à la transformation des processus, 4e éditionD'EverandLe développement de systèmes d'information (Le): Une méthode intégrée à la transformation des processus, 4e éditionPas encore d'évaluation

- Comptabilite ApprofondieDocument177 pagesComptabilite ApprofondieÎbťïşsam ĹaįďaPas encore d'évaluation

- BNP RibDocument1 pageBNP RibSacha PedezertPas encore d'évaluation

- Exercice en UMLDocument3 pagesExercice en UMLDiana Mvaebeme0% (1)

- Merchandising PartielDocument8 pagesMerchandising PartielNicolas MoreauPas encore d'évaluation

- CorrectionEtudedecas Exam 2010 2011Document4 pagesCorrectionEtudedecas Exam 2010 2011أنور الغالي100% (4)

- Introduction à l'informatique décisionnelle (business intelligence)D'EverandIntroduction à l'informatique décisionnelle (business intelligence)Pas encore d'évaluation

- CorrectionDS 2011-2012Document4 pagesCorrectionDS 2011-2012أنور الغالي50% (4)

- (IF215) UML Mod Lisation Des Traitements - Test Et Corrig - 2007Document10 pages(IF215) UML Mod Lisation Des Traitements - Test Et Corrig - 2007Oshi JawadPas encore d'évaluation

- Corrigé TD N°1Document5 pagesCorrigé TD N°1badr100% (1)

- TD UML Diagramme Activite EtatDocument3 pagesTD UML Diagramme Activite EtatArbia Tounsia0% (1)

- Exercices UML CorrigeDocument17 pagesExercices UML CorrigeIsmail Monvoyaj50% (2)

- Corrige TD9Document5 pagesCorrige TD9Diablessse100% (1)

- Exercice JAVADocument286 pagesExercice JAVAYassmina100% (1)

- Fiche Vocabulaire Logistique AnglaisDocument2 pagesFiche Vocabulaire Logistique Anglaisquereur0% (2)

- Exercice UML Diagramme de Séquence Et Des Cas D'utilisationDocument4 pagesExercice UML Diagramme de Séquence Et Des Cas D'utilisationYouniBader100% (1)

- UmlDocument85 pagesUmlMed Amine HaddoutiPas encore d'évaluation

- 9 Exrcices de Diagramme de ClasseDocument18 pages9 Exrcices de Diagramme de ClasseMickelson Joseph Vil0% (1)

- Exercice Corrig Uml Diagramme de Classe PDFDocument2 pagesExercice Corrig Uml Diagramme de Classe PDFDeanna67% (3)

- Exercice correction-UMLDocument10 pagesExercice correction-UMLMahdi SamiPas encore d'évaluation

- Correction de L'exercice UML - Diagramme de Séquence - Solution UMLDocument3 pagesCorrection de L'exercice UML - Diagramme de Séquence - Solution UMLYouniBader75% (4)

- TD Avec CorrigéDocument9 pagesTD Avec Corrigéaziz123100% (1)

- Corrige Examen Uml 2013Document3 pagesCorrige Examen Uml 2013Oshi Jawad100% (1)

- Exercice Diagramme de Classe PDFDocument2 pagesExercice Diagramme de Classe PDFDennisPas encore d'évaluation

- Samia Boukir - Programmation Orientée Objet - Automne 2004: Modélisation Objet Avec UML: Analyse Des BesoinsDocument1 pageSamia Boukir - Programmation Orientée Objet - Automne 2004: Modélisation Objet Avec UML: Analyse Des BesoinsDiablesssePas encore d'évaluation

- TD UmlDocument1 pageTD UmlOsama100% (1)

- Exercices Corrigés - Le Diagramme de ClassesDocument4 pagesExercices Corrigés - Le Diagramme de Classesdeogratias davo67% (3)

- TD1 UC 2020 CorrectionDocument11 pagesTD1 UC 2020 CorrectionWafa BARKALLAH100% (1)

- Corrigé UML Examen de Fin de Formation 2013Document4 pagesCorrigé UML Examen de Fin de Formation 2013nicolas Junior0% (2)

- Examen Final UMLDocument2 pagesExamen Final UMLHassan Ghassoub0% (1)

- Cours UmlDocument59 pagesCours UmlSébastien Devaux100% (19)

- FicheTD UML Corrige 3Document2 pagesFicheTD UML Corrige 3SALEM2340% (1)

- Licence Math-Info 2010 / 2011 Langages & Automates: GénéralitésDocument16 pagesLicence Math-Info 2010 / 2011 Langages & Automates: GénéralitésKaïgama Ousmanou0% (1)

- TD N1 Use Case CorrigeDocument4 pagesTD N1 Use Case CorrigeBradley Jackson82% (17)

- 2015 01 04 TD UmlDocument42 pages2015 01 04 TD Umladamx50% (4)

- Exercice UMLDocument23 pagesExercice UMLOsama100% (2)

- Examen SQLDocument2 pagesExamen SQLBouriche Tawfik80% (5)

- Mini Projet UMLDocument26 pagesMini Projet UMLyasmin-hosny-985100% (1)

- Correction Exam Langage Formel 2020Document4 pagesCorrection Exam Langage Formel 2020Jo-c100% (2)

- MAITRISER Python : De l'Apprentissage aux Projets ProfessionnelsD'EverandMAITRISER Python : De l'Apprentissage aux Projets ProfessionnelsPas encore d'évaluation

- Bien débuter avec JavaScript: Formation professionnelleD'EverandBien débuter avec JavaScript: Formation professionnellePas encore d'évaluation

- Bien débuter en programmation: Formation professionnelleD'EverandBien débuter en programmation: Formation professionnellePas encore d'évaluation

- Exercices UML CorrigeDocument17 pagesExercices UML CorrigeAhmad BelammanPas encore d'évaluation

- Operational Checklist Mag 2023-PRADocument14 pagesOperational Checklist Mag 2023-PRAs.dafirPas encore d'évaluation

- Ol - Elb - 002 Proc - 02B - Releve Du Surveillant de La CentraleDocument2 pagesOl - Elb - 002 Proc - 02B - Releve Du Surveillant de La Centraletelechargements2024Pas encore d'évaluation

- Présentation PFE GPAO IkramDocument48 pagesPrésentation PFE GPAO Ikramahmed agrebi100% (1)

- CV CIH BANKDocument1 pageCV CIH BANKsaad loutaPas encore d'évaluation

- Procedures de Gestion Des Fournitures de BureauDocument2 pagesProcedures de Gestion Des Fournitures de BureauBen Sibiry SoumahoroPas encore d'évaluation

- MOP-HACCP-04 CONTROLE A LA RECEPTION OkDocument1 pageMOP-HACCP-04 CONTROLE A LA RECEPTION OkNour benPas encore d'évaluation

- Découpage FonctionnelleDocument1 pageDécoupage Fonctionnellepatson kanyPas encore d'évaluation

- BerrebihDocument2 pagesBerrebihAmine BerrbihPas encore d'évaluation

- Audit Interne Referetiels Risques Support Page-90Document7 pagesAudit Interne Referetiels Risques Support Page-90razafi mahefaPas encore d'évaluation

- Audit Interne Referetiels Risques Support 1Document4 pagesAudit Interne Referetiels Risques Support 1jamesPas encore d'évaluation

- Draft Process Planning - V3Document21 pagesDraft Process Planning - V3hani hamadachePas encore d'évaluation

- FIP-300-R01-P-Mise À Disposition Du PersonnelDocument1 pageFIP-300-R01-P-Mise À Disposition Du PersonnelBitsindouPas encore d'évaluation

- Maturite ProcessusDocument52 pagesMaturite ProcessushappiPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Methodologie de L'audit Nterne ElarquamDocument51 pagesChapitre 3 Methodologie de L'audit Nterne Elarquamfghgfvh100% (1)

- Maturite ProcessusDocument52 pagesMaturite ProcessusgdsqPas encore d'évaluation

- PR 03-Procedure de Gestion Des StockDocument2 pagesPR 03-Procedure de Gestion Des StockSAMI BERNOUSSI100% (1)

- FQ-GG-032 - Fiche D'intervention Préventive 02Document1 pageFQ-GG-032 - Fiche D'intervention Préventive 02ramzi hajjiPas encore d'évaluation

- Les Solutions MonétiquesDocument14 pagesLes Solutions MonétiquesAmadou TiokaryPas encore d'évaluation

- Virement Effcetuer de Mme Audrey Aurelie Sainte RoseDocument1 pageVirement Effcetuer de Mme Audrey Aurelie Sainte Rosefamillelaursen0Pas encore d'évaluation

- PSKDocument8 pagesPSKAntsaPas encore d'évaluation

- Devoir de ComptabiliteDocument1 pageDevoir de ComptabiliteMeledje JeanPas encore d'évaluation

- Le Transport TerrestreDocument6 pagesLe Transport TerrestreAsmaa Belhaj AmorPas encore d'évaluation

- Les Enjeux Comptables (Le Secteur D'assurance) - SynthèseDocument4 pagesLes Enjeux Comptables (Le Secteur D'assurance) - SynthèseHassan QoPas encore d'évaluation

- Tarification VFDocument1 pageTarification VFAbderrazak MaaroufPas encore d'évaluation

- Normes Ifrs Chapitre 3+Document4 pagesNormes Ifrs Chapitre 3+Eurudice DibyPas encore d'évaluation

- Faq FRDocument5 pagesFaq FRmarleyboby435Pas encore d'évaluation

- MQTT 1Document18 pagesMQTT 1Rihab KharkhachPas encore d'évaluation

- Accès Sécurisé Via Internet Aux Ressources D'un Réseau Privé: Cas de La CAMPOSTDocument92 pagesAccès Sécurisé Via Internet Aux Ressources D'un Réseau Privé: Cas de La CAMPOSTPETHY GUYPas encore d'évaluation

- Le CybermarketingDocument6 pagesLe CybermarketingEmanuel JalbăPas encore d'évaluation

- Chapitre AmortissementDocument14 pagesChapitre AmortissementAhmed ZoghbarPas encore d'évaluation

- QCM Sur Le Réseau: C. Draux - JP. Campcros Module Doublants STT/STG Académie de Créteil 2006Document2 pagesQCM Sur Le Réseau: C. Draux - JP. Campcros Module Doublants STT/STG Académie de Créteil 2006Fétigué OuattPas encore d'évaluation

- TéléinformatiqueDocument4 pagesTéléinformatiquezianiPas encore d'évaluation

- Comment Organiser Une Opération de Transport (Livraison) - Marco LogistiqueDocument7 pagesComment Organiser Une Opération de Transport (Livraison) - Marco Logistiqueidriss100% (1)

- Lecon 4 La Constitution Des Societes de CapitauxDocument5 pagesLecon 4 La Constitution Des Societes de CapitauxPatric YanickPas encore d'évaluation

- نموذج طلب تحويل ملكية مركبة مرقمة بالمغرب في حالة البيع بالمصارفةDocument1 pageنموذج طلب تحويل ملكية مركبة مرقمة بالمغرب في حالة البيع بالمصارفةBakouva PivoPas encore d'évaluation

- Les Immobilisations Corporelles - Etude de CasDocument56 pagesLes Immobilisations Corporelles - Etude de CasLOLITA LILIPas encore d'évaluation

- Cours de CA Chapitre N 2Document37 pagesCours de CA Chapitre N 2lea lam100% (1)

- Cours 5 La Carte BancaireDocument25 pagesCours 5 La Carte Bancairemr v100% (2)

- Annexe 7b STAS Hebergement NRO Et SRO Saint Lo Et Cherbourg PO02 50 ST 039 01 MAJDocument51 pagesAnnexe 7b STAS Hebergement NRO Et SRO Saint Lo Et Cherbourg PO02 50 ST 039 01 MAJDujardinPas encore d'évaluation

- Feuille de Calcul Sans TitreDocument1 pageFeuille de Calcul Sans TitreAinaPas encore d'évaluation

- Les Disciplines de GestionDocument3 pagesLes Disciplines de GestionhachemPas encore d'évaluation

- Ouarzazate OkDocument19 pagesOuarzazate Okchamchaouiabdelali20Pas encore d'évaluation

- PFA eMBI 1A 2019 2020P1P2 - EvalDocument16 pagesPFA eMBI 1A 2019 2020P1P2 - EvalADIL BENTALEBPas encore d'évaluation