Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Busbar

Busbar

Transféré par

kamilawehbe0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

22 vues19 pagesbusbar catalog

Titre original

busbar

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentbusbar catalog

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

22 vues19 pagesBusbar

Busbar

Transféré par

kamilawehbebusbar catalog

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 19

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

LES BONNES VIELLES REGLES DE LART POUR

BUS BARS

BARRES OMNIBUS EN CUIVRE POUR B.T. OU M.T.

1- GENERALITES

Chaque fois que l'ingnieur ou le projeteur doit tablir un projet de barres omnibus, il se trouve

confront avec des problmes de divers ordres :

Electriques

Quelle intensit peut-on faire passer dans une barre ou un jeu de barres donn et, inversement, quel

conducteur faut-il prvoir pour une intensit donne ? Quelle sera la chute de tension ? etc...

Mcaniques

Quelles dimensions faut-il donner aux barres pour que celles-ci prsentent une rsistance mcanique

compatible avec leurs conditions d'emploi : leur propre poids d'abord et, dans le cas de conducteurs

extrieurs, les surcharges dues au vent, la neige, etc...?

Deux facteurs, d'ailleurs lis l'un l'autre, interviennent pour limiter le courant admissible dans un

conducteur :

- la temprature atteinte par ce conducteur,

- les pertes par chauffement.

En dehors de toute spcification particulire, la temprature d'un conducteur en cuivre ne doit pas

dpasser 90, et ce pour les raisons suivantes :

- viter l'oxydation trs rapide du cuivre qui se produit, en prsence de l'air, au-del de cette

temprature, et qui peut entraner de dangereux chauffements locaux, aux joints et aux contacts ;

- viter galement tout effort mcanique important sur les supports, d aux dilatations et aux

contractions du cuivre ;

- assurer la scurit des isolants ;

- limiter les risques d'incendie.

ECHAUFFEMENT DES BARRES

Un conducteur, une barre par exemple, parcouru par un courant produit une nergie sous forme de

chaleur, proportionnelle sa rsistance et au carr de l'intensit du courant. Sa temprature

augmente donc.

D'autre part, le conducteur perd de la chaleur par l'action de trois phnomnes : conduction,

convection, rayonnement. La chaleur dissipe dpend de la temprature du conducteur. Quand cette

temprature, dans des conditions de service dtermines, atteint une valeur telle que l'nergie

calorifique produite est gale celle qui est dissipe pendant le mme temps, elle se stabilise cette

valeur d'quilibre.

Trois causes, nous l'avons dit, entranent la dissipation de la chaleur :

- la conduction

- la convection

- le rayonnement.

La conduction ne dissipe, en gnral, que peu de chaleur, car les isolants sont de mauvais

conducteurs thermiques.

Quant la convection et au rayonnement, leurs effets relatifs sont trs variables.

Exemple :

- ambiance 30 -chaleur dissipe par convection 2/3

- lvation de temprature de 30 40 . -chaleur dissipe par rayonnement 1/3

- tat de surface normal

La chaleur totale dissipe par unit de surface est plus leve dans le cas d'un petit conducteur.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

CHALEUR DISSIPEE PAR CONVECTION

Par unit de surface, la chaleur dissipe par convection dpend :

- de la forme du conducteur

- de ses dimensions

- de l'lvation de temprature qu'il subit.

Elle dpend aussi de la vitesse des filets d'air qui lchent le conducteur et dont l'influence est

considrable. (Nous ne nous occupons, pour l'instant, que des barres places l'intrieur, l'abri des

courants d'air, et dont les conditions de travail sont, de ce fait, les plus dures.)

Le refroidissement est meilleur, pour une barre rectangulaire, quand celle-ci est place sur chant.

Pour obtenir le maximum de refroidissement, il convient de placer les barres de telle faon qu'elles

gnent le moins possible la circulation naturelle de l'air et qu'elle prsentent le maximum de surface

en contact avec l'air. C'est pourquoi il est souvent prfrable d'utiliser un certain nombre de barres

minces, sur chant, plutt qu'un seul conducteur, plein et pais.

CHALEUR DISSIPEE PAR RAYONNEMENT

Par unit de surface, la chaleur dissipe par rayonnement dpend :

- de la temprature absolue du mtal

- de l'tat de sa surface.

Aux tempratures normales de fonctionnement des barres, l'mission de chaleur dpend beaucoup

plus de la nature de la surface que de sa couleur.

Un cuivre brillant et poli met moins de chaleur qu'une surface noire et mate (bien que cela soit d

plutt la matit qu' la couleur).

On a constat, au cours d'essais, qu'il tait possible d'augmenter la chaleur dissipe par un

conducteur de cuivre en le passant au papier de verre - et cela, non parce que la surface tait

devenue plus brillante, mais parce qu'elle tait rendue plus rugueuse.

Pouvoir missif

-

-

-

-

-

-

Corps noir

Cuivre poli

Cuivre normalement oxyd

Cuivre trs oxyd

Cuivre peint : laque ou mail brillant

Cuivre peint : peinture mate (quelle que soit la couleur)

1

0,3 0,60

0,5

0,7

0,8 0,95

0,98

Les rsultats d'expriences confirment qu'en peignant les barres avec une peinture noire

(glycrophtalique, par exemple), on peut augmenter la chaleur dissipe et, partant, le courant

admissible dans une proportion de 18 25 %.

En oxydant les barres par lectrolyse dans un bain de soude caustique (oxyde cuprique noir et

tenace), on peut mme obtenir un pouvoir missif qui approche de l'unit.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

2- DETERMINATION DES INTENSITES ADMISSIBLES

Les intensits admissibles dans un conducteur dpendent de la chaleur dissipe. Elles sont donc en

fonction des caractristiques dimensionnelles pour une temprature donne.

Elles sont diffrentes suivant que le conducteur est parcouru par du courant continu ou du courant

alternatif, ce dernier donnant lieu des pertes supplmentaires.

Le calcul des pertes s'avrant malais, on a fait appel l'exprimentation directe pour connatre les

lois gnrales rgissant les phnomnes physiques observs. Nous nous sommes bass sur des

essais entrepris par la Copper Development Association au National Physical Laboratory de

Teddington (Royaume-Uni).

CONDITIONS DES ESSAIS

Les essais ont t effectus sur des conducteurs en cuivre disposs horizontalement dans une

ambiance temprature constante de 20 environ, dans une atmosphre exempte de courants d'air.

Les surfaces des barres servant aux essais taient moyennement ternies pour se rapprocher le plus

possible des conditions normales de travail.

Les conducteurs utiliss taient :

- des barres rectangulaires sur chant, dont les dimensions allaient approximativement de 25 x 3 100

x 6 ;

- des barres rondes, pleines ou tubulaires, d'un diamtre allant approximativement de 12 38 mm.

RESULTATS DES ESSAIS

On a constat que pour tous les conducteurs essays, quelles que soient leurs formes ou leurs

dimensions, il y avait une relation linaire entre le logarithme de l'nergie fournie la barre par unit

de longueur et par unit de temps, et le logarithme de l'lvation de temprature de la barre, une fois

la temprature stabilise.

log W = k log (q - t)

W nergie fournie par unit de longueur

q temprature de la barre

t temprature de l'air ambiant

k constante.

3- COURANT ALTERNATIF ADMISSIBLE

Un courant alternatif cre un champ magntique qui ragit, non seulement sur les autres

conducteurs, condition qu'ils ne soient pas trop loigns, mais encore sur le conducteur parcouru

par le propre courant qui lui a donn naissance.

Il en rsulte qu'un courant alternatif circulant dans une barre subira des distorsions et que sa densit

ne sera pas la mme en tous points de la section de la barre ; ce phnomne pourra tre si complexe

qu'il ne sera pas toujours possible de le prdterminer et d'en calculer, de faon acceptable, les

consquences. Pour de fortes intensits en particulier, la seule mthode satisfaisante consistera

souvent faire des essais et des mesures en vraie grandeur, dans des conditions trs proches des

vritables conditions de travail, sinon les mmes.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

SELF-INDUCTION ET EFFET DE PEAU

Sans vouloir noncer les lois gnrales de l'induction lectromagntique, rappelons que tout

phnomne variable tend produire un phnomne antagoniste, s'opposant la cause qui lui a

donn naissance.

Le courant alternatif circulant dans un conducteur cre un champ magntique. Ce champ magntique

variable va donc produire un phnomne antagoniste, ici une force contre-lectromotrice, tendant

s'opposer au passage du courant qui a engendr le champ magntique.

D'autre part, on constate qu'un tel champ magntique alternatif n'a pas la mme valeur en tous points

de l'espace mais qu'au contraire, trs intense sur l'axe du conducteur, il diminue rapidement

mesure qu'on s'en carte.

On conoit que la force contre-lectromotrice, qui est proportionnelle au champ magntique et qui

varie en grandeur comme lui, sera trs leve sur l'axe du conducteur et diminuera mesure qu'on

s'en cartera. Par suite, le courant rencontrant moins d'obstacles la priphrie qu'au centre du

conducteur aura tendance se concentrer la surface de celui-ci.

Tout se passe comme si la partie centrale de la barre devenait trs rsistante et comme si, seule, la

"peau" restait conductrice.

L'effet de peau a pour rsultat de concentrer le courant sur les bords de la barre. Son importance

dpend de l'paisseur de la barre et du rapport de la hauteur l'paisseur.

Les courbes de la figure ci-aprs, traces d'aprs les calculs de Dwight, donnent le coefficient d'effet

de peau pour des barres de cuivre mplates.

Elles montrent tout l'intrt que prsente l'utilisation de barres pour lesquelles le rapport " hauteur /

paisseur " est grand. A section gale en effet, non seulement de telles barres ont une plus grande

surface de refroidissement, mais encore la densit de courant y est plus uniforme.

BARRES MULTIPLES

D'une faon gnrale, pour les barres omnibus destines tre parcourues par des courants de forte

intensit, il faut tenir compte des trois facteurs essentiels :

1. Les barres doivent prsenter le maximum de surface permettant de dissiper la chaleur.

2. Les barres doivent tre disposes de faon gner le moins possible les courants d'air naturels.

3. La densit de courant doit tre aussi uniforme que possible dans toutes les diffrentes parties des

conducteurs.

Les barres mplates rectangulaires doivent tre montes autant que possible paralllement, leurs

grands axes tant verticaux pour faciliter la circulation de l'air.

Le courant admissible dans de telles barres dpend essentiellement des dimensions et proportions

des mplats et de leur disposition.

A titre indicatif, le tableau ci-aprs donne une valuation approximative des coefficients par lesquels il

faut multiplier le courant admissible dans une barre en courant alternatif 50 Hz, pour obtenir le

courant admissible dans une barre multiple forme de 2, 3 ou 4 barres lmentaires (maximum

pratiquement admissible).

Lorsque les barres omnibus sont destines tre parcourues par des courants de forte intensit, les

barres doivent :

- prsenter le maximum de surface permettant de dissiper la chaleur,

- tre disposes de faon gner le moins possible les courants d'air naturels.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

Elles doivent donc tre montes autant que possible paralllement, leurs grands axes tant verticaux

pour faciliter la circulation de l'air.

Les barres multiples sont ralises en plaant cte cte des barres lmentaires ; mais au-del

d'un certain nombre (quatre au maximum), l'effet de peau diminue de faon considrable la proportion

du courant qui est transport par les conducteurs centraux. Le courant admissible dans de telles

barres dpend essentiellement des dimensions et proportions des mplats et de leur disposition.

A titre indicatif, le tableau suivant donne une valuation approximative des coefficients par lesquels il

faut multiplier le courant admissible dans une barre en courant alternatif 50 Hz, pour obtenir le

courant dans une barre multiple de 2, 3 ou 4 barres lmentaires de largeur et paisseur donne. Les

barres sont dans une ambiance normale de 30C et peuvent subir un chauffement de 50C. Le

tableau a t tabli en appliquant une mthode dcrite par DWIGHT (Electrical Coils and Conductors

- HB DWIGHT, Mc GRAW HILL). On a suppos que le pouvoir missif des barres tait de 0,4 (barres

nues non peintes). Une peinture mate, donnant un pouvoir missif de 0,7 permettrait un

accroissement de l'ordre de + 7,5 % des valeurs indiques.

COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS POUR

BARRES MULTIPLES (COURANT ALTERNATIF)

LARGEUR DES BARRES

50 mm 80 mm 100 mm 160 mm

paisseur

en mm

paisseur

en mm

paisseur

en mm

paisseur

en mm

N

6,3 10 6,3 10 16 6,3 10 16 6,3 10 16

2 1,77 1,72 1,72 1,65 1,61 1,70 1,60 1,50 1,60 1,49 1,45

3 2,27 2,25 2,24 2,12 2,03 2,17 2,02 1,90 2,02 1,95 1,80

4 2,93 2,70 2,69 2,60 2,42 2,64 2,40 2,24 2,40 2,20 2,10

N = nombre de barres en parallle.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

4- CONSTITUTION DES JEUX DE BARRES

Lorsque l'on est contraint d'envisager plusieurs barres par phase, il va sans dire que la disposition sur

chant avec intervalles entre barres au moins gaux leur paisseur et insertion de cales est en tous

points intressante. Nous ne saurions que vous conseiller l'utilisation du systme PSB de ERIM -voir

notice technique IR010 (sur demande).

En effet, elle favorise au maximum les changes thermiques avec l'air ambiant et, de surcrot,

augmente le moment d'inertie et le module de rsistance la flexion, facteurs qui concourent une

meilleure tenue mcanique.

L'tude de la constitution d'un jeu de barres repose sur des considrations d'ordre lectrique (efforts

lectrodynamiques, chauffements) et sur des considrations mcaniques (sollicitations statiques et

dynamiques). L'ensemble de ces problmes est explicit dans les chapitres qui suivent.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

EFFORTS ELECTROMAGNETIQUES SUBIS PAR DES BARRES OMNIBUS

Tout conducteur plac dans un champ magntique subit, lorsqu'il est travers par un courant, une

force qui selon les lois de l'lectromagntisme tend le dformer pour lui faire couper le nombre

maximum de lignes de force du champ, ou qui, en d'autres termes, tend le faire traverser par le flux

maximum.

Les barres omnibus subissent de telles forces dues aux champs magntiques produits par les

conducteurs voisins et parallles.

Lorsque dans deux barres voisines les courants sont de mme sens, l'effort subi par les barres est

une attraction ; si les courants sont de sens opposs, les barres se repoussent.

En service normal, ces efforts sont suffisamment petits pour pouvoir tre ngligs. En court-circuit ils

peuvent devenir considrables et atteindre des valeurs plusieurs milliers de fois suprieures leur

valeur en service normal. On est amen en tenir compte pour le calcul mcanique des barres

omnibus.

En cas de court-circuit, ces forces prennent naissance trs brusquement ; elles sont

unidirectionnelles pour le courant continu, vibratoires ou pulsatoires pour le courant alternatif et les

efforts auxquels peuvent tre soumises les barres ou leurs supports sont de quatre types :

1) attraction ou rpulsion transversale ;

2) efforts dus des vibrations ;

3) efforts longitudinaux dus une flexion transversale des barres ;

4) moments de torsion provenant galement de la flexion transversale.

COURT-CIRCUITS EQUILIBRES DANS LES DISTRIBUTIONS TRIPHASEES

Dans ce cas, les courants dans chacune des phases conservent leur dphasage de 120, et du fait

que le sens du courant change constamment dans deux phases par rapport la troisime, l'amplitude

et le sens des forces qui prennent naissance changent constamment.

La force d'attraction maximale entre deux barres quelconques (par exemples les barres 1 et 3, figure

ci-aprs) est, en ngligeant l'influence de la troisime :

Dans le cas de barres quidistantes s

1

= 2 s d'o :

De mme la force de rpulsion maximale qui agit simultanment entre deux barres, par exemple

entre les barres 1 et 2, a pour valeur, en ngligeant l'influence de la troisime barre (barre n 3) :

En composant les forces, attraction et rpulsion, qui agissent un moment donn sur une barre

quelconque, on trouve que le maximum d'effort qu'elle subit en court-circuit est :

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

Cette force est moins leve que celle qui se produit en monophas. Mais les court-circuits

monophass sont les plus frquents, mme dans une distribution triphase, et ce sont les plus

dangereux. Il sera donc prudent de calculer les barres et les supports d'une distribution triphase

pour qu'ils puissent rsister aux effets des courts-circuits monophass, en monophas, les courants

dans les deux barres tant dphass de 180.

Les courbes ci-aprs montrent la relation qui existe entre le courant de court-circuit et la force

lectromagntique qui prend naissance par unit de longueur entre des barres de section circulaire,

d'cartement unitaire, en monophas et en triphas quilibr.

Ces courbes n'ont pas t corriges pour tenir compte de l'effet des extrmits et ne sont donc

valables que lorsque le rapport 1/s de leur longueur totale leur cartement est suprieur 20.

Pour dterminer la force agissant sur une longueur 1 cm de barre (par exemple la longueur d'une

porte), cartes de s cm et ayant un facteur de forme K, il suffit de relever sur la courbe la force

unitaire F correspondant un courant maximum de court-circuit I

et de multiplier

par

Exemple :

Effort s'exerant en cas de court-circuit monophas sur une porte entre 2 barres de 200 x 12,5 mm

cartes de 100 mm. Longueur de la porte : 4 m.

Courant maximum de court-circuit I = 30.000 ampres.

Dtermination de K : a = 1,25 cm, b = 20 cm, s = 10 cm.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

On peut ainsi rsumer les formules appliquer :

Si L est trs grand par rapport s ,

est pratiquement gal L/s et on revient la formule (2).

Dans beaucoup de cas et d'une manire gnrale, on obtient des rsultats suffisamment prcis en

utilisant la formule suivante:

En pratique on se basera sur les indications de la figure ci-dessous pour choisir la formule :

Formules utiliser :

FACTEUR DE FORME

Les formule prcdentes ne s'appliquent qu' des conducteurs ronds. Lorsqu'il s'agit de mplats,il est

ncessaire d'introduire un facteur de correction K dans la formule, sauf si les conducteurs sont trs

petits ou trs loigns (Dwight).

On a alors :

Les courbes ci-aprs donnent K en fonction de l'expression

pour diffrentes valeurs de a/b ;

"a" reprsentant l'paisseur de la barre ou du groupe de barres,

"b" la hauteur de la barre ou du groupe de barres,

"s" l'entr'axe des barres ou groupes de barres.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

5- ISOLATEURS SUPPORTS

Les isolateurs supports de barres, utiliss en basse tension ou en moyenne tension, sont

gnralement forms d'un corps isolant de forme cylindrique ou tronconique, en porcelaine ou isolant

synthtique, sur lequel est fixe la pice maintenant la ou les barres. Ces dernires sont soit

maintenues par vis de serrage soit rendues solidaires par plaques de serrage faisant partie de la tte

de l'isolateur, ce qui vite de crer des points chauds dus l'enlvement de matire pour le passage

du boulon.

Au point de vue rsistance du jeu de barres aux sollicitations statiques, on admet que chaque barre

ou ensemble de barres d'une mme phase, travaille la flexion entre deux supports conscutifs.

Suivant le mode de fixation des barres indiqu ci-dessus, on admet que dans le premier cas elles

sont sur appuis simples, et que dans le second elles sont encastres.

Le moment de flexion rsultant est : M = F.L/K avec F dtermin par le calcul des efforts, L la

distance entre appuis, K tant un coefficient dpendant du mode de fixation (8 pour les appuis

simples, 12 pour les encastrements). Le taux de fatigue, quotient du moment de flexion par le module

de rsistance la flexion, suivant l'axe considrer, est alors dtermin en supposant que la barre

n'est pas continue et fixe sur appuis simples. Les efforts dus au courant de court-circuit tant en

gnral de dure extrmement courte et le courant maximum de court-circuit tant trs rare, il n'est

pas exagr d'admettre comme taux de fatigue pratiquement la limite lastique du mtal (2.500

kg/cm

2

pour le cuivre croui).

Pour la dtermination des isolateurs eux-mmes, il faut remarquer que l'effort en tte est l'effort

maximum qu'ils doivent supporter la flexion. Sa valeur correspond une force F applique au

centre de gravit du conducteur, tandis que celle indique comme caractristique d'un support dans

les catalogues des fabricants est la force Fn applique au ras de la calotte suprieure. La rduction

de l'effort admissible qui en rsulte peut atteindre 20 % et mme davantage avec des isolateurs en

matire moule.

En chaque point d'un jeu de barres, l'effort de flexion agissant dans le plan transversal, s'ajoute un

effort longitudinal. En effet, les barres en flchissant sous l'action des sollicitations lectrodynamiques

tirent sur les isolateurs dans le sens longitudinal pour raccourcir les portes. La variation de longueur

rsultante peut d'ailleurs se calculer en admettant que la courbe de flexion est une parabole.

Dans le cas gnral o le jeu de barres comporte plusieurs portes, les isolateurs de la porte

centrale ne flchissent pas, alors que les autres flchissent d'autant plus qu'ils se rapprochent des

extrmits. La force longitudinale est difficile calculer ; il est prfrable de prvoir des barres et des

supports transversaux du type PSB de faon viter des efforts longitudinaux excessifs.

Aux efforts longitudinaux prcdents peuvent s'ajouter des effets de dilatation s'il n'existe pas de

joints et les isolateurs peuvent supporter des sollicitations dangereuses, surtout dans le cas de barres

boulonnes sur iso.

En dehors des problmes de dimensionnement des isolateurs et de fixation des barres, il faut

s'attacher galement la fixation des isolateurs sur leurs ferrures pour viter l'effet de choc d aux

efforts en cas de court-circuit, lorsqu'il y a du jeu dans les fixations.

EFFORTS VIBRATOIRES RSONANCE

Les efforts mcaniques subis par les barres peuvent, lorsqu'il existe des conditions de rsonance,

tre amplifis considrablement par les vibrations.

Les efforts vibratoires affectent peu, en gnral, les conducteurs eux-mmes, mais ils peuvent tre

trs dangereux pour les supports et les isolateurs.

Les barres omnibus isoles dans un compound, dans l'huile, etc..., ont peu de chance d'entrer en

vibration, mais il n'en est pas de mme pour les barres dans l'air dont l'amortissement est insuffisant

pour empcher l'apparition de vibrations si les circonstances s'y prtent.

Aucun isolateur, aucun support n'est absolument rigide. Lorsqu'ils sont soumis une charge

transversale, ils flchissent plus ou moins. Ils prsentent des frquences de vibrations naturelles qui

dpendent de leurs formes et de leurs dimensions. D'autre part, les conducteurs ont galement une

frquence de vibrations naturelles qui leur est propre, et l'ensemble des barres et de leurs supports

vibre une frquence qui est une rsultante des frquences lmentaires mais qui peut en tre trs

diffrente.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

En gnral, pour la frquence compose, il se manifeste deux frquences dominantes : la frquence

fondamentale et celle de son premier harmonique.

La frquence de l'ensemble peut varier considrablement par exemple de 30 300 vibrations par

seconde, et il y a toujours danger de rsonance, au moins partielle, lorsque la frquence des forces

lectromagntiques de court-circuit diffre de moins de 30 % de la frquence naturelle de l'ensemble

de la structure.

Les cas d'application sont trop nombreux et trop diffrents pour qu'il soit possible de donner des

rgles de calcul.

Pratiquement, les barres et leurs supports prsenteront toute scurit vis--vis des accroissements

de charge dus aux vibrations s'ils ont t calculs pour rsister aux efforts transversaux (voir plus

haut) dus une onde dissymtrique de courant de court-circuit, c'est--dire pour un courant

maximum I = 1,8 2.I

e

(I

e

= valeur efficace du courant de court-circuit).

PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE LES VIBRATIONS

Malgr tout, les vibrations sont indsirables et, tant donn l'imprcision qui existe dans la

dtermination de I, il est prfrable de prendre des prcautions pour limiter, sinon rduire, les

vibrations, et en particulier viter tout risque de rsonance.

Il est remarquer que, plus une structure est rigide, plus sa frquence naturelle est leve, et plus

elle a de chance de prsenter une dominante risquant de l'amener un tat de rsonance avec la

frquence de forces lectromagntiques.

On est alors amen modifier la rigidit de l'ensemble en agissant sur un ou plusieurs des facteurs

suivants :

a) Souplesse des supports

On peut les rendre plus souples en les montant sur des bases semi-flexibles, ou bien on peut

interposer des dispositifs ressort entre les barres et les serre-barres. Dans le cas de barres trs

rigides (U, cornires, tubes, barres sur chant, etc.), des dispositifs de montage lastiques peuvent

non seulement modifier la frquence des vibrations naturelles et permettre d'viter la rsonance, mais

encore rduire considrablement les efforts transmis aux supports.

b) Longueur de porte entre supports

En faisant varier la longueur de la porte entre supports voisins on peut faire varier la frquence de

vibrations naturelles d'une structure et rduire ainsi le risque de rsonance.

Exemple :

Des barres de 101 x 63 mm (normes britanniques) disposes comme indiqu sur la figure doivent

tre montes avec des portes comprises entre 0,76 m et 1,09 m si on veut viter tout risque de

rsonance avec une alimentation de frquence fondamentale gale 50 Hz.

En pratique, on ne peut allonger indfiniment les portes et il faut adopter un compromis entre

laugmentation des efforts transversaux due laugmentation de la porte et la rduction corrlative

des efforts vibratoires.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

Disposition des barres et de

leurs supports

c) Souplesse des conducteurs

Une trop grande rigidit des conducteurs peut tre dangereuse pour l'ensemble de la structure. On

peut avoir intrt dans certains cas utiliser des barres plus souples, mais une trop grande

dformation par flexion transversale peut accrotre dangereusement les efforts s'exerant sur les

supports. L encore un compromis doit tre adopt.

DISPOSITION DES SUPPORTS

Lorsque des courts-circuits considrables sont craindre, il est prfrable de disposer les isolateurs

de sorte que les forces lectromagntiques s'exercent suivant leur axe, o ils prsentent une bonne

rsistance la compression, plutt que suivant une direction perpendiculaire cet axe.

C'est ainsi que les dispositions (a) et (b) sont bonnes, en particulier cette dernire qui permet, en

supportant les barres de deux cts, de rsister des efforts mcaniques importants, tandis que les

dispositions (c) et (d) sont plus douteuses.

6- ASSEMBLAGE DES BARRES OMNIBUS EN CUIVRE

D'une faon gnrale, les densits de courant ne pas dpasser, selon la nature des surfaces en

contact, sont :

- 0,5 0,6 A/mm

2

pour cuivre sur cuivre,

- 0,4 0,5 A/mm

2

pour laiton sur cuivre,

- 0,3 0,4 A/mm

2

pour laiton sur laiton.

La qualit d'un joint, c'est--dire sa rsistance de contact, dpend pour une large part de la

prparation des surfaces et de leur maintien en cours du service. Comme indiqu ci-aprs, les

serrages par boulons sont conomiques et peuvent tre avantageusement remplacs par des

assemblages par serre-barres en matriaux cuivreux lorsqu'il s'agit de courant alternatif. Les serrages

par boulons s'effectuent gnralement jusqu' des pression de l'ordre de 0,5 kg/mm

2

de section de

contact, l'aide de cls dynamomtriques rpartissant bien la pression sur les surfaces en contact.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

DIVERS TYPES D'ASSEMBLAGES - AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Les joints entre barres omnibus se divisent en deux catgories principales :

1. - joints par contact : boulonns, serrs ou rivs,

2. - joints souds.

JOINTS PAR CONTACT

a) Joints boulonns

Ils sont compacts et srs mais ils obligent percer des trous dans les conducteurs d'o diminution de

leur section effective et distorsion de courant. De plus, les pressions de serrage produites par les

diffrents boulons sont en gnral ingales.

b) Joints serrs

Les barres sont serres entre des serre-barres (voir fiche technique AC 0301 - sur demande). On

vite ainsi de percer les conducteurs dont la section demeure entire. La masse de mtal qui entoure

le joint, bien que le rendant plus encombrant, lui assure un meilleur refroidissement. La pression de

serrage est plus uniforme que dans les joints boulonns.

c) Joints rivs

Ils sont efficaces s'ils sont bien faits mais ils ne peuvent tre ni dmonts ni resserrs en service. Ils

sont souvent trs difficiles raliser sur place.

JOINTS SOUDES

a) Joints souds l'tain

Ils sont dconseills s'ils ne sont pas renforcs par boulonnage ou par serrage entre des serre-barres

(voir notice AC0301 - sur demande).

b) Joints raliss par soudure en bout

Ils sont efficaces et compacts, peu coteux, mais ils ne peuvent tre effectus que sur de petits

conducteurs et sont, en gnral, difficiles effectuer sur place.

c) Joints souds par soudure autogne

Ils ncessitent des prcautions (viter les atmosphres rductrices chaud), si les conducteurs sont

en cuivre lectrolytique. S'il s'agit de cuivre dsoxyd (en gnral au phosphore), il faut tenir compte

de ce que la rsistivit de ce cuivre dsoxyd est plus leve que celle du cuivre lectrolytique

(d'environ 18 %).

D'une faon gnrale, on voit que les joints les plus avantageux, donc les plus utiliss, sont les joints

par contact.

NATURE DU CONTACT ENTRE DEUX CONDUCTEURS

Aussi polie que soit la surface d'un mtal, il est impossible de la rendre parfaitement lisse ; si on

examinait au microscope, on constaterait qu'elle prsente un grand nombre de petites asprits.

Lorsque deux surfaces de cette sorte sont appliques l'une contre l'autre, sous une certaine pression,

elles ne sont en communication que par des points de contact spars, constitus par les asprits.

Lorsque la pression applique est suffisante, les asprits s'crasent partiellement et la surface de

contact augmente.

Les surfaces les mieux polies prsentent des asprits d'une hauteur suprieure 100 angstroems;

sous l'effet de la pression, cette hauteur peut tre rduite 30 angstroems environ. Mais ceci ne peut

encore tre considr comme un contact lectrique parfait, lequel n'existerait que si les atomes des

deux mtaux en prsence se trouvaient une distance au plus gale l'cartement atomique normal

du mtal, c'est--dire infrieure 3,5 angstroems dans le cas du cuivre.

La surface relle de contact d'un joint est donc toujours trs infrieure la surface des parties

mtalliques appliques l'une contre l'autre , cette dernire tant appele pour cette raison "surface de

contact apparente".

En pratique, la surface relle de contact se limite aux rgions dans lesquelles la pression est

applique d'une faon effective. Dans un joint par recouvrement, tel qu'un joint boulonn, ces rgions

sont constitues par les zones avoisinant les boulons.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

RESISTANCE ELECTRIQUE D'UN JOINT

Pour que le joint soit efficace, sa rsistance doit tre aussi faible que possible. Elle dpend

essentiellement de deux facteurs :

1) dans le joint le courant ne passe pas directement d'un conducteur l'autre mais ses lignes de force

subissent une distorsion qui augmente la rsistance du joint d'une rsistance Rd ;

2) il existe une rsistance de contact l'interface des mtaux ou rsistance Ri ;

La rsistance totale du joint est : Ri = Rd + Ri (1)

EFFET DE DISTORSION

La distorsion des lignes d'coulement du courant dans un joint de recouvrement affecte la rsistance

de celui-ci. Il est vraisemblable qu'un effet identique se manifeste chacune des asprits qui

constituent en ralit le joint, mais on ne considre ici que la rsistance due l'talement des lignes

d'coulement du courant dans l'ensemble du joint.

Quand la largeur est la mme pour les deux barres, cet effet de distorsion ne dpend que du rapport:

Mme dans un joint parfaitement ralis entre deux barres minces ayant une rsistance de contact

uniforme, la rpartition du courant dans la surface de contact n'est pas uniforme.

En pratique, le courant se concentre aux extrmits du joint o la densit du courant de contact peut

tre plusieurs fois suprieure ce qu'elle est au centre.

On voit donc qu'il est inutile d'essayer d'augmenter le rendement d'un joint en augmentant

exagrment la longueur de son recouvrement.

La courbe ci-aprs donne les rsultats des recherches effectues par Melsom et Booth ; d'aprs ces

auteurs, l'effet de distorsion est le mme dans un joint en T que dans un joint droit.

Le rapport des rsistance e est le rapport de la rsistance de distorsion R

d

la rsistance R

b

dune

longueur de conducteur gale celle du recouvrement :

expression dans laquelle :

a = largeur de la barre

b = paisseur de la barre

l = longueur du recouvrementDeux

q = rsistivit du mtal.

Daprs cette courbe on voit que e tombe rapidement jusqu une valeur l/b de lordre de 2 et

quensuite il ne diminue que trs lentement et se stabilise presque compltement quand i/b dpasse

6. Il ny a donc pas lieu, du point de vue de la distorsion, de raliser des recouvrements dune

longueur suprieure six fois lpaisseur de la barre.

Toutefois, dautres considrations peuvent parfois intervenir pour faire augmenter la longueur de

recouvrement.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

Rsistance de contact

Comme on la vu, la vritable liaison lectrique entre deux faces du joint est constitue par un grand

nombre de points de contact spars, forms par des pointes ou saillies dont la surface augmente

mesure quaugmente la pression qui les crase.

Deux facteurs principaux sont considrer lorsquon tudie la rsistance de contact :

a) ltat des surfaces

b) la pression applique.

a) Etat des surfaces de contact.

Les surfaces du cuivre doivent tre planes et propres ; il n'est pas ncessaire qu'elles soient polies ou

usines avec un soin exagr, les meilleurs rsultats tant obtenus simplement avec un joint serr et

propre.

Les oxydes et les sulfures qui apparaissent la surface du cuivre ont une rsistance plus grande que

le cuivre. Toutefois l'oxyde de cuivre prsente un coefficient de rsistance qui est ngatif et, par suite,

la conductivit d'un joint ralis entre deux surfaces de cuivre oxydes tend augmenter lorsque la

temprature du joint s'lve.

Cependant, la pellicule d'oxyde qui se forme sur le cuivre aux tempratures normales n'a que peu

d'effet sur la rsistance du joint. Elle est trs mince (0,01 0,02 ) et, comme les surfaces prsentent

une certaine rugosit, elle est aisment dtruite ou perce au serrage du joint.

Prparation des surfaces de contact

Les surfaces doivent tre aplanies en cas de besoin et soigneusement nettoyes, une surface

meule ou sable tant prfrable une surface lisse.

Il peut tre intressant d'empcher les surfaces de se roxyder aprs nettoyage ; ce rsultat peut tre

obtenu en les recouvrant de vaseline : lorsque les faces du joint sont comprimes l'une contre l'autre,

l'excs de vaseline est expuls, formant un bourrelet tanche qui assure la protection ultrieure du

joint.

Etamage

Bien que n'tant pas ncessaire normalement, l'tamage des surfaces de contact d'un joint boulonn

ou serr peut, dans certaines conditions, tre avantageux.

Si les surfaces sont trs rugueuses, l'tamage peut amliorer le joint, mais son rle principal est

d'empcher l'oxydation et la dgradation corrlative du joint.

L'tamage est donc recommand pour des joints travaillant des tempratures leves ou des

fortes densits de courant ou encore dans des ambiances corrosives. Pour obtenir les meilleurs

rsultats, les surfaces doivent tre frachement tames avant le serrage final du joint.

b) Effet de la pression sur la rsistance de contact.

La rsistance lectrique d'un joint dpend principalement de la "pression totale applique" : plus cette

pression est leve, plus la rsistance du joint est faible. Une pression leve prsente par ailleurs

d'autres avantages : elle tend maintenir les surfaces en contact plus intime, les protger de toute

altration et, par suite, conserver l'efficacit du joint.

La surface relle de contact tant inconnue, la pression relle l'est galement. Cependant il est

commode, surtout pour les reprsentations graphiques des variations de la rsistance en fonction de

la pression, d'utiliser pour celle-ci la valeur obtenue en divisant la force exerce par la surface

apparente de contact. C'est ce qu'ont fait Melsom et Booth pour la courbe ci-dessous.

Jusqu'aux environs de 170 kg/cm

2

, on constate une diminution de la rsistance avec la pression,

aprs quoi, mme en augmentant considrablement la pression, on ne gagne que trs peu de

conductivit.

Nanmoins, avec des surfaces convenablement prpares, la rsistance de contact peut tre

infrieure aux valeurs donnes par la courbe, en particulier aux faibles pressions.

Prcautions prendre.

La pression de contact ne doit pas tre trop leve et ne doit pas dpasser la limite lastique de la

barre, sinon l'chauffement pourrait produire un certaine fluage du cuivre qui se traduirait au

refroidissement par un contact moins intime entre les barres, en raison de la diffrence de dilatation

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

entre les boulons en acier et les barres en cuivre. Pour viter cet inconvnient, il suffit d'utiliser des

rondelles lastiques telles que les rondelles Grower ou Belleville.

EFFICACITE D'UN JOINT

L'efficacit d'un joint peut tre mesure par le rapport de la rsistance Ri d'une partie du conducteur

comprenant le joint, la rsistance Rb d'une longueur gale du conducteur sans joint,

soit : Rj/Rb.

Nous avons vu, (formule 1), que la rsistance du joint est :

Rj = Rd + Ri

Rd = rsistance de distorsion = Qel/ab

Ri = rsistance de contact ou d'interface = y/al

y = rsistance du joint (voir courbe ci-avant)

La rsistance d'une longueur gale du conducteur droit serait :

et par suite, le rapport Rj/Rb qui mesure l'efficacit du joint est:

qui est une fonction linaire de y car, pour un joint donn, Q, b et l sont tous constants.

e peut tre dtermin sur la courbe de la figure de la page prcdente, pour un rapport donn de la

longueur du recouvrement l'paisseur de la barre.

CONSERVATION DE L'EFFICACITE DES JOINTS

En service, les joints perdent progressivement leur efficacit par suite de la diminution du nombre de

points de contact due la corrosion et aux vibrations.

A la temprature ordinaire, la pellicule d'oxyde qui se forme sur les surfaces de contact des

conducteurs en cuivre n'a pas d'importance, mais aux tempratures leves (80 100C) l'oxydation

augmente rapidement et peut nuire l'efficacit du joint.

Un accroissement de la temprature de travail du joint est accompagn d'une diffusion plus rapide

des gaz et d'une acclration de la corrosion ; la dilatation et la contraction du joint, dues aux

variations de temprature, produisent de plus un effet de "respiration".

Il est donc important de maintenir en permanence une pression de contact suffisante et, lorsque les

joints sont appels travailler dans des conditions particulirement svres, il est avantageux de les

rendre tanches, soit en enduisant de vaseline ou d'un autre produit les surfaces de contact avant de

serrer le joint, soit en appliquant extrieurement de la peinture ou un compound aprs montage.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

NOMBRE ET DIMENSIONS DES BOULONS

Pour dterminer le nombre de boulons utiliser, leurs dimensions et leur disposition, afin d'obtenir la

pression ncessaire la bonne efficacit du joint, il faut tenir compte de considrations tant

mcaniques qu'lectriques.

Du point de vue purement lectrique, un recouvrement assez court est en gnral suffisant, mais des

exigences mcaniques obligent souvent faire appel des recouvrements suffisamment longs pour

permettre de loger le nombre de boulons ou de serre-barres ncessaires.

Un nombre lev de boulons, un serre-barre et un recouvrement longs augmentent la masse du joint

et permettent un meilleur refroidissement. Toutefois il ne faut pas exagrer dans ce sens car, si les

boulons sont trop nombreux, certains deviennent inutiles ou mme nuisibles.

Les boulons doivent assurer une pression efficace malgr les dilatations et contractions du

conducteur dues aux modifications de temprature. La charge des boulons, des serre-barres et des

conducteurs doit toujours tre infrieure la limite d'lasticit des mtaux et dans ce but il peut tre

intressant d'utiliser dans certains cas des rondelles lastiques. Il en est de mme lorsque des

vibrations sont craindre.

Des essais ont montr que la plus grande partie de la pression totale s'exerce dans une zone limite

du conducteur (sous la tte du boulon ou sous l'crou) ; afin d'obtenir une rpartition plus uniforme de

la pression, on utilise parfois des plaques d'appui ou des rondelles plates en acier ou en cuivre qui

rpartissent l'effort exerc.

Dans un joint recouvrement, la plus grande partie du courant passe par les surfaces de contact se

trouvant aux extrmits du joint. Il y a donc peu d'intrt, sauf pour des raisons purement

mcaniques, utiliser plus de deux boulons dans le sens longitudinal.

La courbe ci-avant indique la force produite par des boulons de dimensions varies ; les valeurs

indiques ont t dduites des chiffres moyens obtenus au cours d'essais et confirms par

l'exprience. Cette courbe s'applique des boulons serrs normalement ; on peut cependant noter

qu'en gnral un petit boulon est proportionnellement plus serr qu'un boulon de gros diamtre.

Si les boulons sont en acier, la force par boulon indique sur la courbe de la figure, ne reprsente pas

la force maximale susceptible d'tre obtenue car, par suite de la diffrence des coefficients de

dilatation existant entre l'acier et le cuivre, la pression vritable dpend de la temprature laquelle le

boulon est serr et des variations de temprature ultrieures. C'est une des raisons pour lesquelles il

est prfrable d'utiliser pour les joints des boulons en laiton ou en bronze. Dans le cas de boulons en

acier il faut utiliser des rondelles-ressorts pour maintenir une pression uniforme.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

MATIERES A UTILISER POUR LES BOULONS ET LES SERRE-BARRES

Les boulons en laiton, en bronze, ou autres alliages de cuivre, prsentent de nombreux avantages

par rapport aux boulons en acier ; en particulier ils ont une meilleure rsistance la corrosion, des

conductivits lectrique et thermique plus leves et leur coefficient de dilatation, peu diffrent de

celui du cuivre, leur permet de maintenir une pression uniforme constante sur les barres malgr les

variations de temprature.

De plus, les boulons et serre-barres en alliages de cuivre ne sont pas soumis des pertes par

hystrsis lorsqu'ils subissent des champs magntiques alternatifs et ils ne vibrent pas comme les

lments en matriaux magntiques.

Les serre-barres peuvent tre obtenus par usinage des plaques paisses, par coule ou par

matriage.

Pour les pices coules on recommande les bronzes Cu Sn8 Zn2 ou Cu Pb5 Zn5.

D'autre part, le laiton de matriage est particulirement avantageux lorsqu'il faut raliser de grandes

sries de pices.

Jusqu' un diamtre de 12 mm environ, les boulons peuvent tre raliss conomiquement en

refoulant froid un fil de laiton contenant environ 64 % de cuivre et 36 % de zinc.

Les boulons de plus gros diamtre peuvent tre usins dans des barres en laiton de dcolletage.

Enfin, l'extrieur ou dans les ambiances corrosives, on peut utiliser pour les boulons et les serre-

barres du laiton forte teneur en cuivre (au moins 80 % de cuivre) ou des cupro-silicium avec une

faible teneur en silicium et de petites additions telles que du manganse, du fer ou de l'tain.

7- DILATATION THERMIQUE DES BARRES OMNIBUS

Les barres soumises des variations de temprature sont sujettes dilatations et contractions. Si on

ne prend pas des prcautions particulires pour tenir compte des variations de longueur dues aux

variations de temprature, il y a risque d'endommagement, soit pour les barres elles-mmes, soit

pour leurs supports, soit encore pour les bornes des appareils auxquels elles sont raccordes.

Le coefficient de dilatation du cuivre est de l'ordre de 17 x 10

-6

par C. Si un lment en cuivre ne

peut se dilater ou se contracter librement lorsque la temprature varie, il exerce une pression de

l'ordre de 21 kg/cm

2

par C de variation de la temprature.

Par exemple si l'chauffement maximal admis pour une barre est de 50C au-dessus d'une ambiance

de 20C et que la barre soit monte 20C, il rsultera de l'lvation de temprature, une pression

de 1.050 kg/cm

2

dans le cas o la barre est compltement immobilise. En pratique il n'en est rien car

les supports se dplaceraient, la barre flchirait ou glisserait.

La maonnerie prsente une coefficient de dilatation de l'ordre du quart aux deux tiers de celui du

cuivre, les lments de support en acier ont un coefficient de dilatation gal aux deux tiers de celui du

cuivre et leurs dilatations propres doivent tre soustraites de celles du cuivre, mais, tant donn que

les tempratures que ces lments atteignent sont en gnral infrieures celles des barres, des

prcautions doivent tre prises pour permettre celles-ci de se dilater et de se contracter librement.

sprl BINAME bvba

Kloosterstraat, 184 - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium

Tel : +32 (02)466.25.08 - Fax : +32 (02)466.59.90 - E-mail : info@biname.be - URL : http://www.biname.be

CALCUL DES VARIATIONS DE LONGUEUR

L'allongement ou le raccourcissement d'une barre par rapport sa longueur 20C peut facilement

tre dtermin d'aprs la courbe suivante qui donne, en fonction de la temprature en C,

l'allongement ou le raccourcissement en cm d'une longueur de 30 m de cuivre par rapport sa

longueur 20C.

Exemple

Variation totale de longueur entre 0C et 40C d'une barre de 15 mtres de long monte 20C.

Pour 30 mtres de long, on relve sur la courbe une variation de longueur entre 40 et 0C de 1,0 - (-

1,0) = 2 cm.

Pour une longueur de 15 mtres la variation sera la moiti, soit 1 cm.

JOINTS DE DILATATION

Dans le cas de barres courtes, il n'y a pas lieu, en gnral, de prendre des prcautions particulires,

notamment si elles prsentent des courbes leur permettant de se dformer pour s'accommoder de la

pression due la variation de longueur.

Pour soulager les supports intermdiaires, on utilise d'habitude des pinces qui, tout en permettant la

barre de se dplacer librement dans le sens longitudinal, la maintiennent fermement dans le sens

transversal.

Lorsqu'il s'agit de barres longues, il est prudent de prvoir un jeu de barres en excution coulissante

et d'y poser des joints de dilatation ou des morceaux de barre souple J.I.F. sous la forme d'un certain

nombre de bandes minces en cuivre de mme longueur, capables de transporter au total le mme

courant que les barres. Ces bandes sont en gnral courbes, elles peuvent tre rives ou

boulonnes sur les barres. Elle peuvent tre montes entre deux barres multiples, par exemple, ou

entre une barre et un appareil raccord la barre.

Les joints de dilatation peuvent galement tre constitus par des tresses ou des cbles souples

toronns, quips de prfrence avec des cosses, ou serrs entre des pinces de bronze ou de laiton

et les conducteurs.

Vous aimerez peut-être aussi

- Question QCMDocument161 pagesQuestion QCMFredericVaiana100% (5)

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- SoudageDocument28 pagesSoudageNeri67% (3)

- Technologie de l’acier: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie de l’acier: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Guide Pratique Du Soudeur MMADocument106 pagesGuide Pratique Du Soudeur MMAslimamriPas encore d'évaluation

- DR - Dabo-Cours Téledection Master SVT - CompletDocument48 pagesDR - Dabo-Cours Téledection Master SVT - CompletArona DiakhitePas encore d'évaluation

- RMChap3 (Traction) ExSup PDFDocument5 pagesRMChap3 (Traction) ExSup PDFToufikJalalEddine100% (1)

- Cours ChaudièresDocument186 pagesCours Chaudièresridhajamel71% (7)

- Soudage Au BEDocument90 pagesSoudage Au BEYouness El HamriPas encore d'évaluation

- A Principes de L Electromagnetisme 4Document3 pagesA Principes de L Electromagnetisme 4AbDélàli JaOùdi100% (1)

- Procedure de SoudureDocument16 pagesProcedure de SoudureBouzaida Maher100% (1)

- Support de CoursDocument43 pagesSupport de CoursSalah Jallali0% (1)

- Disjoncteur MagnetothermiqueDocument6 pagesDisjoncteur MagnetothermiqueMaxence KouessiPas encore d'évaluation

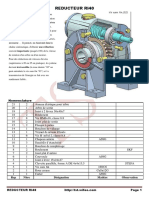

- REDUCTEUR RI40. REDUCTEUR RI40 Page 1. Vis Sans Fin (03) Arbre Creux de SortieDocument6 pagesREDUCTEUR RI40. REDUCTEUR RI40 Page 1. Vis Sans Fin (03) Arbre Creux de SortieFabrigas Kasolo Kalala100% (1)

- 1.1 Introduction GeneraleDocument35 pages1.1 Introduction Generaleapi34Pas encore d'évaluation

- GMAW Ou MIG MAGDocument36 pagesGMAW Ou MIG MAGRaed DallaliPas encore d'évaluation

- Procèdes de Soudage GTAW PDFDocument7 pagesProcèdes de Soudage GTAW PDFFethi BELOUISPas encore d'évaluation

- Le Soudage: Generalites DefinitionsDocument7 pagesLe Soudage: Generalites DefinitionsWassim Zeroual100% (2)

- Elaboration Des Couches Minces HL 19Document12 pagesElaboration Des Couches Minces HL 19Mohamed BenrahalPas encore d'évaluation

- Exposé Capteur InstrumentationDocument12 pagesExposé Capteur InstrumentationAhmed HasbellaouiPas encore d'évaluation

- Soudage MastDocument51 pagesSoudage MastLanjar RanimPas encore d'évaluation

- Câblage Et ConnectiqueDocument12 pagesCâblage Et ConnectiqueChristophe Lontchi TchoffoPas encore d'évaluation

- Calcul Mecanique de La Ligne MTDocument90 pagesCalcul Mecanique de La Ligne MTCHAHLI YounesPas encore d'évaluation

- Arc ÉlectriqueDocument10 pagesArc Électriquemaatouguiabdelkader04Pas encore d'évaluation

- Arc ÉlectroniqueDocument5 pagesArc Électroniquekeraneombolo66Pas encore d'évaluation

- Rapport&&Document7 pagesRapport&&azzeddine tantaouiPas encore d'évaluation

- 1.APP Enoncé - Electro Magneto Statique lignesHTDocument10 pages1.APP Enoncé - Electro Magneto Statique lignesHTLaurie DevilersPas encore d'évaluation

- Four A Induction DIYDocument7 pagesFour A Induction DIYdenys92500Pas encore d'évaluation

- 1.1 Thermal Performance of Conductive Clothing FPDocument13 pages1.1 Thermal Performance of Conductive Clothing FPWalter PossoPas encore d'évaluation

- Calcul Section Cable PV RaccoDocument3 pagesCalcul Section Cable PV RaccoAhmed AbatourabPas encore d'évaluation

- Soudure A L'arc Notions de Base2Document43 pagesSoudure A L'arc Notions de Base2artustPas encore d'évaluation

- Le Soudage Par Resistance SD Service - 2012Document0 pageLe Soudage Par Resistance SD Service - 2012lulu3232Pas encore d'évaluation

- Conception Des Circuits ImprimesDocument17 pagesConception Des Circuits ImprimesWiem Ben SalemPas encore d'évaluation

- L Électroérosion Ce Qu Il Faut SavoirDocument44 pagesL Électroérosion Ce Qu Il Faut Savoirguiguess0% (1)

- 605-Formation IWT (Part 1b)Document47 pages605-Formation IWT (Part 1b)Mathieu DouPas encore d'évaluation

- Les Poutres TridimensionnellesDocument10 pagesLes Poutres TridimensionnellesDon JoviPas encore d'évaluation

- Petits Transformateurs, Calcul, Réalisation Et Exemple - BRICOLSECDocument52 pagesPetits Transformateurs, Calcul, Réalisation Et Exemple - BRICOLSECjgalindesPas encore d'évaluation

- Corrige Sujet Soudeuse Le 22-04-10 V2Document36 pagesCorrige Sujet Soudeuse Le 22-04-10 V2YahyaMoummouPas encore d'évaluation

- Tubes RX PDFDocument1 pageTubes RX PDFsensaad100% (1)

- EXAMEN FINAL Du Mardi 12 Janvier 2009 Partie A: Propriétés Mécaniques Des Matériaux (10 Points)Document4 pagesEXAMEN FINAL Du Mardi 12 Janvier 2009 Partie A: Propriétés Mécaniques Des Matériaux (10 Points)Akhrif JihanePas encore d'évaluation

- Parametres Des Lignes de Transmission New 1 Avril 2014Document132 pagesParametres Des Lignes de Transmission New 1 Avril 2014Carlos YfrasinPas encore d'évaluation

- Le Soudage Mig-Mag PDFDocument21 pagesLe Soudage Mig-Mag PDFNeo PacifistaPas encore d'évaluation

- Cours - Matériaux Et Intrduction à La HTDocument43 pagesCours - Matériaux Et Intrduction à La HTd2dp76yjcmPas encore d'évaluation

- 615-Formation IWT (Part 4c)Document19 pages615-Formation IWT (Part 4c)Chokri AtefPas encore d'évaluation

- Chapitre II - Reseaux ElectriquesDocument16 pagesChapitre II - Reseaux ElectriquesNguefa FabricePas encore d'évaluation

- bn10 REFUSION TIGDocument11 pagesbn10 REFUSION TIGAbdessalam RePas encore d'évaluation

- Poly SC 1516Document12 pagesPoly SC 1516olntayriPas encore d'évaluation

- Soudage Par Résistance - WikipédiaDocument33 pagesSoudage Par Résistance - WikipédiaLoic MfonziePas encore d'évaluation

- Séminaire 6Document18 pagesSéminaire 6Nathan GadisseuxPas encore d'évaluation

- Stress and StrainDocument16 pagesStress and Strainrajee7Pas encore d'évaluation

- Cours CondensateursDocument14 pagesCours CondensateursArounan DembelePas encore d'évaluation

- Tubes RXDocument1 pageTubes RXMag ManPas encore d'évaluation

- Partie 2 Cours Métallurgie de Soudage 2020 1Document10 pagesPartie 2 Cours Métallurgie de Soudage 2020 1Issaoui MansourPas encore d'évaluation

- Les CondensateursDocument32 pagesLes CondensateursNouh NahnouhPas encore d'évaluation

- PE1 S1 RF CorDocument11 pagesPE1 S1 RF CorAHMED LEBBARPas encore d'évaluation

- EXAMEN FINAL Du Mardi 20 Janvier 2009 Partie A: Propriétés Mécaniques Des Matériaux (10 Points)Document4 pagesEXAMEN FINAL Du Mardi 20 Janvier 2009 Partie A: Propriétés Mécaniques Des Matériaux (10 Points)Hassan KamilPas encore d'évaluation

- TPE Convection M.Meheri - CopieDocument20 pagesTPE Convection M.Meheri - CopieChourouk MeskiniPas encore d'évaluation

- Tube A Rayonex-160514120613Document30 pagesTube A Rayonex-160514120613des rimPas encore d'évaluation

- Matériaux ConducteursDocument7 pagesMatériaux ConducteursKIDvsDC100% (1)

- Jauge de Déformation PDFDocument71 pagesJauge de Déformation PDFAlemPas encore d'évaluation

- Matériels Du Laboratoire 2Document3 pagesMatériels Du Laboratoire 2Nidhal CherratPas encore d'évaluation

- TP5 RouenDocument2 pagesTP5 Rouenygg736974Pas encore d'évaluation

- Chapitre II (Diagramme Unaire) 2015Document24 pagesChapitre II (Diagramme Unaire) 2015Chaouki67% (3)

- Contact PROFs - PARCOURs MIPDocument1 pageContact PROFs - PARCOURs MIPSami BoussoufianePas encore d'évaluation

- ch3 Proprietes Ondes EssentielDocument2 pagesch3 Proprietes Ondes EssentielNajimou Alade Tidjani100% (1)

- Chap3 Theorèmes D'analyse Des Circuits - 2021-2022Document43 pagesChap3 Theorèmes D'analyse Des Circuits - 2021-2022Balayira BakaryPas encore d'évaluation

- Turbomachines - Thermodynamique de La Conversion D'énergieDocument9 pagesTurbomachines - Thermodynamique de La Conversion D'énergieatamed32100% (1)

- MMC Chapitre 2Document20 pagesMMC Chapitre 2Mohamed OuaggaPas encore d'évaluation

- FIA 8873-2018 - Karting - High - Seat - 0Document26 pagesFIA 8873-2018 - Karting - High - Seat - 0Oswaldo Oliveira FilhoPas encore d'évaluation

- CHAPITRE FERRAILLAGE DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX (Recuperado)Document16 pagesCHAPITRE FERRAILLAGE DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX (Recuperado)Asmaâ TaïbiPas encore d'évaluation

- TD12 Cinematique PDFDocument2 pagesTD12 Cinematique PDFŃîkïtà ÏmãnêPas encore d'évaluation

- TP RDMDocument2 pagesTP RDMKorichiKarimPas encore d'évaluation

- TPN. 1 Samia Amirat Fonctinnalisation de SurfaceDocument2 pagesTPN. 1 Samia Amirat Fonctinnalisation de SurfacechaimaPas encore d'évaluation

- Vérification Des Murs Sous Séisme - ExempleDocument6 pagesVérification Des Murs Sous Séisme - ExempleSahnoun SehsPas encore d'évaluation

- RET Les Fonctions PlanétairesDocument8 pagesRET Les Fonctions PlanétairesEphéméride_astroPas encore d'évaluation

- TD 1 Quantique 2020Document2 pagesTD 1 Quantique 2020Daoudi MohamedPas encore d'évaluation

- Chapitre II SéchageDocument5 pagesChapitre II SéchageayadiPas encore d'évaluation

- Bva HidroconvertiseurDocument15 pagesBva Hidroconvertiseurmihai_1957Pas encore d'évaluation

- U41 2007 InstrumDocument16 pagesU41 2007 InstrumNina OleinikPas encore d'évaluation

- CristalloDocument11 pagesCristalloAdam FkiPas encore d'évaluation

- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument16 pagesNouveau Document Microsoft Office WordABDERRAHIM TOUALEBPas encore d'évaluation

- Composant PDFDocument13 pagesComposant PDFFarid BakaPas encore d'évaluation

- Examen de Remplacement 2016Document3 pagesExamen de Remplacement 2016ahmed ahmedPas encore d'évaluation

- Chap1Activite1CORRECTION 230926 191109Document2 pagesChap1Activite1CORRECTION 230926 191109Yannis SagalPas encore d'évaluation

- Poly VibrationDocument380 pagesPoly VibrationHajar Ben GaraâPas encore d'évaluation

- Chute Verticale AIT EL MADANE 2024Document6 pagesChute Verticale AIT EL MADANE 2024sine abdellahPas encore d'évaluation

- Chap2 Seriec MoodleDocument13 pagesChap2 Seriec MoodlesextansPas encore d'évaluation