Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours

Cours

Transféré par

imenrdssCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours

Cours

Transféré par

imenrdssDroits d'auteur :

Formats disponibles

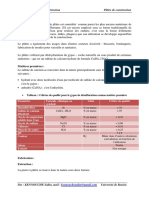

- Support de Cours (Version PDF) -

Les cramiques

Socit Francophone de Biomatriaux Dentaires

J. DEJOU

Date de cration du document 2009-2010

- Support de Cours (Version PDF) -

Table des matires

I Quelques lments historiques........................................................................................................ 3

II Dfinitions........................................................................................................................................5

III Classification des cramiques.......................................................................................................7

III.1 Classification traditionnelle .................................................................................................. 7

III.2 Classification actuelle (Sadoun et Ferrari)...........................................................................8

III.2.1 Classification selon la composition chimique............................................................... 8

III.2.1.1 Les cramiques feldspathiques : le modle des cramiques dentaires.........9

III.2.1.2 Les cramiques alumineuses................................................................................ 11

III.2.1.3 Les vitrocramiques.............................................................................................. 11

III.2.1.4 Les cramiques base de zircone........................................................................ 12

III.2.2 Classification selon le procd de mise en forme....................................................... 14

III.2.2.1 Mise en forme avec armature mtallique........................................................... 14

III.2.2.2 Mise en forme sans armature mtallique............................................................16

III.2.3 Classification selon la microstructure.........................................................................23

IV Proprits mcaniques des cramiques..................................................................................... 24

IV.1 Module d'lasticit (GPa).....................................................................................................24

IV.2 Rsistance la flexion (MPa) ..............................................................................................25

IV.3 Tnacit (Mpa/m ) .............................................................................................................25

IV.4 Duret ....................................................................................................................................26

IV.5 Facteurs influenant la rsistance mcanique....................................................................26

V Proprits physiques..................................................................................................................... 27

VI Annexes.........................................................................................................................................27

- Support de Cours (Version PDF) -

OBJECTIFS

Donner au lecteur les lments lui permettant de choisir le type de matriau cramique le

plus adapt la situation clinique laquelle il est con!ront en tenant compte la !ois des

proprits mcaniques" des proprits esthtiques" et de la prcision d#adaptation des

restaurations o$tenues (condition essentielle de la $iocompati$ilit pulpaire et parodontale

de ces restaurations)%

INTRODUCTION

&al'r les (olutions des rsines composites et des ciments (erre-ionom)res" les

cramiques peu(ent encore *tre considres comme les $iomatriaux permettant

l#la$oration des restaurations les plus esthtiques%

Les cramiques ont t lon'temps utilises surtout pour la con!ection de dents arti!icielles

pour proth)ses amo(i$les et l#la$oration de couronnes et de $rid'es cramo-mtalliques

(CC&)% Cependant depuis les annes +, l#(olution de ces matriaux a permis la conception

de !acettes" d#inlays et d#onlays et m*me des couronnes et des $rid'es sans armature

mtallique%

Les cramiques actuelles poss)dent un lar'e champ d#indications qui (ont de la

restauration partielle de la dent" d)s que l#esthtique et surtout le dla$rement contre

indiquent les rsines composites" au remplacement de dents a$sentes a(ec les $rid'es sans

armature mtallique en passant par des piliers pour proth)se sur implants%

I UE!UES "!"#ENTS $ISTORIUES

La poterie en Europe jusquau XVIIIime sicle

L#o$tention de poteries rellement utilisa$les a t le rsultat d#e!!orts importants et de

nom$reux essais par les premiers potiers en -urope% Le matriau de $ase pour la poterie est

l#ar'ile% Ce matriau !ut source de . deux pro$l)mes essentiels /

- le premier pro$l)me rencontr par les potiers primiti!s !ut d#o$tenir de l#ar'ile prsentant

une consistance optimale pour sa manipulation et sa cuisson% L#ar'ile mlan'e

uniquement a(ec de l#eau est ha$ituellement trop collante pour *tre manipula$le% Ce

pro$l)me !ut surmont par l#addition de sa$le et de coquilles de coquilla'es $royes%

- le second pro$l)me la rtraction de l#ar'ile lorsque elle s)che ou durcit% Si la rtraction

n#est pas uni!orme" en (itesse ou en quantit" les pots craquent a(ant m*me la cuisson%

L#addition de char'es de 'ranulomtrie le(e a permis de surmonter partiellement cet

o$stacle%

La cuisson des pots posa un pro$l)me plus srieux encore% Les 'a0 prsents dans la p1te"

$ulles d#air ou 'a0 !orms pendant le chau!!a'e ((apeur d#eau ou C2.)" craient des (ides

dans l#ar'ile pou(ant m*me entra3ner des !ractures des pots% C#est pourquoi les premiers

- Support de Cours (Version PDF) -

potiers ptrissaient l#ar'ile a(ant le modela'e a!in d#liminer l#air inclus dans le matriau%

De plus l#l(ation de temprature tr)s pro'ressi(e au moment de la cuisson permettait la

(apeur ou aux 'a0 de di!!user lentement hors de l#ar'ile plut4t que d#exploser $rutalement

en crant des !issures dans le pot%

Le principal pro$l)me dans le d(eloppement de la poterie !ut nanmoins celui du choix de

la temprature de cuisson des pots% La trans!ormation de l#ar'ile" d#une masse de particules

indi(iduelles lies entre elles par de l#eau" en un solide cohrent repose sur un processus

appel %ritta&e% 5u cours de ce processus" lorsque la temprature atteint un ni(eau

su!!isamment le(" les points de contact entre les particules indi(iduelles !usionnent%

Ce processus repose sur un mcanisme de di!!usion" tr)s acclr par l#l(ation de la

temprature%

Les traditionnels !eux ou(erts ne permettant pas d#atteindre des tempratures

su!!isamment le(es" il !allut in(enter des !ours% Les plus anciens de ces %our' utilisaient

de l#air puls au tra(ers des !lammes pour atteindre une temprature plus le(e et plus

uni!orme% Les pots taient disposs au dessus des !lammes dans le !lux d#air chaud% Ces

!ours pou(aient atteindre une temprature de 6,,7C et les poteries cuites cette

temprature taient et sont encore appeles / terre' cuite'% Ces terres cuites taient poreuses

car le !ritta'e n#est pas complet% -lles pou(aient donc *tre utilises pour stoc8er de la

nourriture solide" mais ne pou(aient pas contenir des liquides% Finalement ce pro$l)me !ut

rsolu par la cuisson d#une !ine couche de matriau (itreux la sur!ace du pot% Cette

technolo'ie !ut utilise d)s 99,, a(ant :C dans de nom$reux sites%

Petit petit des tempratures plus le(es purent *tre o$tenues dans les !ours" conduisant

une !usion partielle de l#ar'ile plus importante% La phase liquide solidi!iant sous !orme

(itreuse permit d#o$tenir des pots imperma$les 'nralement connues sous le nom de

'rs%

La porcelaine chinoise

Les pots en 'rs ont t produits en Chine ds le ;er si)cle a(ant :C et la technolo'ie de la

cramique a t d(eloppe ds le dixi)me si)cle un stade tel que les Chinois taient

capa$les de produire /

< une cramique $lanche comme la nei'e" si rsistante que la (aisselle pou(ait a(oir une

paisseur de . = mm permettant le passa'e de la lumi)re% Sa structure tait si homo')ne et

dense qu#elle rsonnait comme une cloche lorsqu#elle tait l')rement !rappe%>

L#accroissement du commerce a(ec l#extr*me orient permit l#arri(e en -urope de ce

matriau tellement suprieur au 'rs% Cette arri(e conduisit une demande plus

importante de (aisselle de qualit" qui ne pou(ait *tre satis!aite uniquement par les

- Support de Cours (Version PDF) -

importations en pro(enance de Chine% C#est pourquoi des tra(aux importants !urent

entrepris pour <copier> les matriaux Chinois% L#utilisation d#oxyde d#tain pour 'lacer les

sur!aces permit d#o$tenir un aspect $lanc" mais pas la translucidit des porcelaines

Chinoises% Les !ours utiliss permettaient d#o$tenir de hautes tempratures" mais les !ours

Chinois taient meilleurs pour o$tenir des tempratures homo')nes% Le pro$l)me essentiel

!ut le choix du matriau et du processus d#la$oration% Pour o$tenir de la porcelaine" il !aut

un matriau qui reste ou qui de(ienne $lanc au moment de la cuisson et qui soit

su!!isamment rsistant pour permettre des paisseurs in!rieures = mm% Le secret de la

porcelaine chinoise !ut r(l en ;?;? par un :suite ayant s@ourn sur place qui permit de

conna3tre ses composants / (ao)in* 'i)ice et %e)d'+at,%

Le 8aolin est un aluminosilicate hydrat% La silice" sous !orme de quart0" reste l#tat de

particules !inement disperses m*me apr)s la cuisson% Le !eldspath est un mlan'e

d#aluminosilicates de sodium et de potassium% Ces composants taient mlan's raison de

.9-=,A de !eldspath" .,-.9A de Buart0 et 9,A de Caolin%

Dl est un peu surprenant que le secret de la !a$rication de la porcelaine chinoise ait mis si

lon'temps *tre r(l" alors qu#aucune chimie complexe n#est mise en oeu(re et que les

composants sont plut4t communs%

Les applications dentaires de la porcelaine datent de ;??E" lorsqu#un apothicaire FranFais

5lexis Duchateau in(enta les premi)res proth)ses totales enti)rement en porcelaine%

Compte tenu de la rtraction du matriau au cours du !ritta'e" l#o$tention d#une $onne

adaptation de la proth)se en $ouche de(ait *tre dlicate o$tenir%

5u@ourd#hui" la plupart des matriaux appels par!ois porcelaine" sont en !ait des

cramiques tr)s di!!rentes des porcelaines dcrites ici%

II D"FINITIONS

Gn (erre est un compos minral !a$riqu" $ase de silice" qui poss)de une structure

(itreuse" c#est dire dsordonne% Dl est mis en !orme partir d#une poudre a''lomre et

consolid par !ritta'e%

Les (erres poss)dent une 'rande sta$ilit chimique" du !ait des liaisons de type co(alents

ou ioniques qui unissent les atomes% Cette proprit leur con!)re une tr)s $onne

$iocompati$ilit%

C#est la prsence de cations alcalins de 'rande taille (%i&ure 1) qui emp*che la !ormation

d#un rseau cristallin et qui est responsa$le de la structure non ordonne du (erre% Les

- Support de Cours (Version PDF) -

(erres sont des matriaux !ra'iles" c#est--dire qu#ils n#ont pas ou tr)s peu de possi$ilit de

d!ormation plastique%

Fi&ure 1 - Structure 'c,mati.ue d/un 0erre

Les crami.ue' sont aussi des matriaux inor'aniques" composs d#oxydes" de car$ures" de

nitrures et de $orures% Les cramiques prsentent des liaisons chimiques !ortes de nature

ionique ou co(alente% -lles sont mises en !orme partir d#une poudre de 'ranulomtrie

adapte qui est a''lomre% Dans une deuxi)me tape la densi!ication et la consolidation de

cet a''lomrat sont o$tenues par un traitement thermique appel %ritta&e% 5 la di!!rence

des (erres les cramiques" en tous cas dans les matriaux les plus anciens" sont constitue

de . phases distinctes / une phase (itreuse" la matrice (dsordonne) et une phase cristalline

disperse (ordonne)%

Fi&ure 2 - #icro+,oto&ra+,ie en #EB d1une crami.ue

L#incorporation de cette phase cristalline dans la matrice (itreuse a permis une amlioration

si'ni!icati(e de la duret et de la rsistance des cramiques par rapport celles des (erres%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 2a - Ren%orcement de )a crami.ue +ar incor+oration de +articu)e' cri'ta))ine'

Le !ritta'e est un traitement thermique a(ec ou sans application de pression externe" 'r1ce

auquel un syst)me de particules indi(iduelles ou un corps poreux modi!ie certaines de ses

proprits dans le sens d#une (olution (ers un tat de compacit maximale (porosit idale

H ,) (%i&ure 23)

5ctuellement on consid)re que le traitement de consolidation peut *tre aussi une

cristallisation ou une prise hydraulique%

Fi&ure 23 - Fritta&e de' +articu)e' de crami.ue'

III C!4SSIFIC4TION DES C"R4#IUES

III51 C!4SSIFIC4TION TR4DITIONNE!!E

Les cramiques sont classes en !onction de la temprature de !ritta'e (encore

improprement appele temprature de <!usion> ou de <cuisson>)

$aute %u'ion : ;.+6 ;=6,7C (dents arti!icielles des proth)ses amo(i$les)

#o6enne %u'ion : ;,6, ;.I,7C (:ac8ets cuites sur platine)

Ba''e %u'ion : +?, ;,I97C (mailla'e couronnes cramo-mtalliques)

Tr7' 3a''e %u'ion II, ?+,7C (depuis ;66.) /

mailla'e du titane" mailla'e d#allia'e haute teneur en or" ralisation d#lments

enti)rement en cramique et de @oints cramique-dent%

- Support de Cours (Version PDF) -

III52 C!4SSIFIC4TION 4CTUE!!E 8S4DOUN ET FERR4RI9

Les proprits !inales des proth)ses en cramique" rsistance mcanique" microstructure"

prcision d#adaptation et proprits optiques" rsultent de la nature chimique du matriau

et du procd de mise en !orme% Gn m*me matriau peut *tre mis en !orme de !aFons

di!!rentes" modi!iant ainsi ces proprits% Gn m*me procd de mise en !orme peut *tre

utilis pour di!!rents matriaux% Dl est donc indispensa$le d#ta$lir une classi!ication $ase

sur / 819 )a com+o'ition c,imi.ue* 829 )a micro'tructure et 829 )e' +rocd' de mi'e en

%orme%

III5251 C)a''i%ication 'e)on )a com+o'ition c,imi.ue

:r'entation &nra)e de' ; t6+e' de matriau<

;- cramiques !eldspathiques / ce sont les cramiques traditionnelles destines l#mailla'e

des coi!!es cramo-mtalliques% De nou(elles cramiques !eldspathiques haute teneur en

cristaux de leucite" ont une rsistance mcanique amliore et un coe!!icient de dilatation

thermique au'ment% -lles peu(ent *tre" dans certaines situations cliniques" utilises sans

armature%

.- (itro-cramiques / Ce sont des matriau mis en !orme l#tat de (erre puis trait

thermiquement pour o$tenir une cristallisation contr4le et partielle

=- Cramiques ou plut4t (erres hydrothermaux

Ce sont des matriaux monophass" (sans phase cristalline)" dans la structure desquels" des

ions 2J ont t incorpors% Dls poss)deraient un comportement de sur!ace (duret) plus

proche de celui de l#mail des dents naturelles%

!1o3tention de matriau< tr7' r'i'tant' .ui ont +ermi' )a ra)i'ation de re'tauration'

+rot,ti.ue' unitaire' et +)ura)e' en crami.ue* 'an' armature mta))i.ue* a t rendue

+o''i3)e &r=ce >- 819 )1uti)i'ation d1a)umine 84)2O29 et d1o<6de de ?irconium 8?ircone*

@rO29 et 829 )a mi'e au +oint de crami.ue' dan' )e'.ue))e' )a +,a'e cri'ta))ine e't

de0enue +r+ondrante5 Ce' matriau<* en rai'on de )eur o+acit* 'ont uti)i'' en )ieu et

+)ace de )1armature mta))i.ue de' coi%%e' cramo-mta))i.ue'5 On +ar)e de crami.ue'

d1in%ra'tructure5

E- Cramiques alumineuses / leur constituant principal est l#alumine (5l.2=)%

9- Cramiques $ase dKoxyde de 0irconium (0ircone)

5pparus plus rcemment ces matriaux poss)dent des proprits mcaniques tr)s le(es%

- Support de Cours (Version PDF) -

DDD%.%;%; Les cramiques !eldspathiques / le L mod)le M des cramiques dentaires

Com+o'ition

Composition physique

La poudre est compose de 'rains de diam)tre compris entre E et ;,,Nm% -lle contient de

plus des plasti!iants hydrosolu$les !acilitant la mise en !orme (al'inate" sucres)" et des

colorants%

Composition minralogique

Feldspath et feldspathodes composent la matrice (itreuse des cramiques"

Oemprature de !usion H ;;,, ;=,,7C

Feldspath / Feldspath potassique (2rthose) / C

.

5l

.

2

=

ISi2

.

Felspath sodique (5l$ite) / Pa

.

2 5l

.

2

=

ISi2

.

FeldspathoQdes / Pphline / .Si,. 5l.2= (C ou Pa)2

Leucite / E Si2

.

5l

.

2

=

C

.

2

Buart0 / Compose la charpente cristalline% Oemprature de !usion / ;?,,7C%

Composition chimique

Les oxydes principaux:

O<6de de Si)icium 8'i)ice9" Si2

.

/ 99 ?+A (composant la !ois de la phase (itreuse et

de la phase cristalline disperse)

O<6de d1a)uminium 8a)umine9" 5l

.

2

=

/ R ;,A (composant de la phase (itreuse

essentiellement mais aussi par!ois phase cristalline" diminue alors la translucidit)

4 retenir - !1au&mentation de )a concentration en o<6de' +rinci+au< '1accom+a&ne

d1une au&mentation de )a tem+rature de cui''on 8%ritta&e9* de )a ten'ion

'u+er%icie))e* de )a r'i'tance mcani.ue et de )a rtraction a+r7' %ritta&e5

Les oxydes alcalins modificateurs

O<6de' de cation' a)ca)in' mono0a)ent' Na2O* A2O* !i2O

-ssentiellement modi!icateurs de la phase (itreuse%

4 retenir - !e' o<6de' modi%icateur' a3ai''ent )a tem+rature de ramo))i''ement*

au&mentent )e coe%%icient de di)atation t,ermi.ue en de''ou' de )a tem+rature de

tran'ition 0itreu'e et diminuent )a ten'ion 'u+er%icie))e et )a 0i'co'it5

- Support de Cours (Version PDF) -

Explication : Les cramiques feldspathiques sont surtout utilises pour lmaillage des armatures

mtalliques des restaurations cramo-mtalliques.

La rsistance de ces restaurations est troitement lie la formation dune liaison cramique-

mtal forte. lusieurs param!tres participent lta"lissement de cette liaison parmi lesquels

ltalement de la p#te de cramique sur larmature mtallique $dpendant du mouillage par la

cramique de larmature% et un coefficient de dilatation thermique des & matriaux tr!s proche.

Le coefficient de dilatation thermique des mtaux est la plupart du temps tr!s suprieur celui

des cramiques. 'ela conduit( lors du refroidissement de la restauration apr!s le frittage de la

cramique( et d!s que la cramique est de)enue *solide+ $en de, de la temprature de transition

)itreuse% une forte rtraction du mtal et une fai"le rtraction de la cramique. -i le diffrentiel

nest pas trop important( la mise en compression de la cramique en rsultant peut permettre le

"locage de la propagation de fissures et donc le renforcement de la restauration. ar contre( si le

diffrentiel est important( une fracture de la cramique peut appara.tre. 'est pourquoi( il est

important de modifier e( laugmentant le coefficient de dilatation thermique des cramiques( gr#ce

aux oxydes modificateurs.

De plus lorsque la concentration en C.2 est le(e on o$tient des cramiques dites de

nou(elle 'nration (riches en leucite) qui poss)dent des proprits mcaniques plus

le(es%

Explication

Les nouvelles cramiques feldspathiques

Les cramiques fortes teneurs en /&0 $112% sont le si!ge de cristallisation des tempratures

comprise entre 3445 et 1&445( en particulier de leucite $/&0( 6l&07( 8-i0&%

La dispersion importante de ces cristaux de petite taille dans la matrice )itreuse permet une

augmentation significati)e de leur rsistance. 'ependant elle entra.ne une rtraction plus

importante de ces matriaux lors du refroidissement. 'eci est du son important coefficient de

dilatation thermique et au changement de structure cristalline lors du refroidissement. La

formation de fissures peut alors compromettre le renforcement de ces matriaux.

9e plus ce coefficient de dilatation thermique ne permet pas la *cuisson+ de ces matriaux sur

des armatures mtalliques.

Les oxydes mineurs : ce sont les opaci!iants" les !ondants et les colorants%

- 2paci!iants / I ;9A / Sr2

.

" Sn2

.

" Oi2

.

- Fondants / , 9A / B

.

,

=

" Pa

.

B

E

2

?

% Dls a$aissent la temprature de cuisson

(!ritta'e)%

- Colorants / 2xydes mtalliques et terres rares (a'ents !luorescents)%

- Support de Cours (Version PDF) -

Oi2. pour le @aune

Fe.2= pour le marron

Co2 pour le $leu

Pi2 pour le 'ris

V.29 pour le @aune

Fa3rication indu'trie))e

;)re tape / les constituants de $ase sont $roys%

.)me tape / les poudres o$tenues sont mlan'es a(ec de l#eau" saturation%

=)me tape / un !ritta'e est ralis une temprature d#en(iron ;=,,7C

(temprature in!rieure la temprature de !usion)%

E)me tape / la !ritte o$tenue est $roye" des colorants et des plasti!iants pour le

modela'e sont en!in a@outs

DDD%.%;%. Les cramiques alumineuses

-lles contiennent une proportion importante d#alumine dans le $ut de les ren!orcer%

Plusieurs types de matriaux ont t successi(ement d(elopps%

2n les distin'ue en !onction de la teneur en alumine /

- E,A/ @ac8et de &ac Lean

- I9A/ CerestoreT" 5llceramT

- +9A/ DnceramT

- Dn-Ceram 5luminaT / standard

- Dn- Ceram SirconiaT / plus rsistante compose d#alumine et de 0icone (Sr2.)

- Dn-Ceram SpinelleT / plus translucide et moins rsistante compose de &'5l.,E

- U6+A / ProceraT

&ise au point par &ichael Sadoun en ;6+9" la cramique In-CeramT (Vita Sahn!a$ri8) est

la !ois un matriau de composition nou(elle et un nou(eau procd de mise en !orme%

Cette cramique d#in!rastructure est compose +9 A d#alumine de 'ranulomtrie moyenne

= Nm% Gne phase (itreuse est secondairement in!iltre dans l#in!rastructure cristalline

poreuse prala$lement !ritte%

Le matriau de $ase" la $ar$otine est une suspension d#alumine dans de l#eau%

Propose par Po$el BiocareO& la cramique :roceraT est compose de prs de ;,,A

d#alumine%

La mise en Vu(re !ait appel des techniques de C52WF52%

DDD%.%;%= Les (itrocramiques

Ce sont des matriaux mis en !orme l#tat de (erre et qui su$issent un traitement

thermique de cristallisation (olontaire" contr4le et partielle% Certains composants matriciels

- Support de Cours (Version PDF) -

(des oxydes) cristallisent par traitement thermique en prsence de catalyseurs de

'ermination%

Deux procds ont t d(elopps /

Dicor

D(elopp par 5dair et Xrossman " le matriau est un micatetra!luorosilicate a(ec la

composition sui(ante / Si,." 99-I9A" &'2" ;E-;6A" C.2" ;,-;+A" &'F." E-6A" 5l.2=" ,-.A

Y des traces de Sr2. comme 'erminateur et d#a'ents !luorescents%

Cerapearl

Ce matriau a t mis au point par Jo$o et DZata% Dl s#a'it d#une apatite dont la composition

est la sui(ante/

Ca2" E9A[ Si2." =EA[ P.29" ;9A[ &'2" 9A Y du CaF. comme catalyseur de 'ermination%

La !ormule 'lo$ale qui est Ca2" P.29" Si2.%

Ce matriau 'n)re apr)s cristallisation une structure proche de lKhydroxyapatite de lKmail%

La silice (Si2.) participe essentiellement la !ormation de la matrice (itreuse alors que

l#oxyde de Ca participent la !ormation des cristaux dKhydroxyapatite% Les phosphates

(P.29) participent la !ois la !ormation de la matrice et des cristaux d#hydroxyapatite%

5(ec ces deux matriaux la cramisation sKaccompa'ne dKune modi!ication structurale%

DKune structure de (erre monophas on passe une structure $iphase a(ec une dispersion

de cristaux orients au hasard dans la phase (itreuse%

La cristallisation partielle sKaccompa'ne dKun retrait qui atteint ."9A pour le Dicor%

DKun (erre optiquement transparent on passe une (itro-cramique translucide qui est

ensuite colore par mailla'e de sur!ace%

9autres matriaux( les cramiques Empress: et Empress &: $;)oclar-<i)adent%( sont appels

)itrocramiques( alors que leur mise en =u)re au la"oratoire de proth!se ne correspond pas la

dfinition ci-dessus : la phase cristalline pr-existe lors de la mise en forme au la"oratoire. Les lingots

fournis au prothsiste sont composs d> dune matrice )itreuse et dune phase cristalline disperse.

'ependant lo"tention des lingots qui sont fournis au prothsiste est due une cristallisation

secondaire dans un )erre initial.

La cramique Empress: est une cramique feldspathique a)ec cristaux de leucites disperss.

La cramique Empress&: est compose de & matriaux :

- ?n matriau dinfra structure contenant du di-silicate de lithium

- ?n matriau cosmtique "ase de fluoro-apatite.

DDD%.%;%E Les cramiques $ase de 0ircone

La 0ircone (Sr2.) cristallise dans trois types de rseaux / monoclinique (&)" cu$ique (C) et

ttra'onal (O)%

- Support de Cours (Version PDF) -

5 temprature am$iante la 0ircone poss)de une structure de type monoclinique%

Sous lKe!!et de (ariations de temprature" des trans!ormations allotropiques se produisent

lKtat solide%

Fi&ure B - tran'%ormation' a))otro+i.ue' de' cri'tau< de @rO2 au cour' du rc,au%%ement et du

re%roidi''ement5

Deux phnom)nes sont noter /

- La trans!ormation au moment de lKl(ation de temprature de la structure monoclinique

la structure ttra'onale se produit ;;?,7C alors qu#au moment du re!roidissement le

passa'e de la structure ttra'onale la structure monoclinique se produit en(iron ;,,7C au

dessous de cette temprature (Fi&ure B)%

- 5pr)s le !ritta'e de ces cramiques" au moment du re!roidissement" le chan'ement de

structure cristalline sKaccompa'ne dKune expansion de = EA qui pro(oque lKapparition au

sein du matriau" de contraintes importantes qui conduisent sa !racture%

CKest pourquoi on a cherch sta$iliser la structure des cramiques $ase de Sr2. soit en

phase ttra'onale soit en phase cu$ique%

La sta$ilisation en phase ttra'onale a t o$tenue par lKad@onction de = EA de \.2= dans

la composition de la cramique% 2n a ainsi o$tenu une cramique de 0ircone partiellement

sta$ilise (\OSP)" qui ne poss)de pas temprature am$iante de cristaux monocliniques%

Ce type de matriau prsente des proprits mcaniques tr)s intressantes dans leur usa'e

clinique% Lors de la pro'ression dKune !issure" la contrainte exerce par la matrice cu$ique

sur les particules ttra'onales diminue ( cause de lKou(erture de la !issure) (Fi&ure ;)% Cette

diminution de la contrainte pro(oque la trans!ormation des particules ttra'onales en

particules monocliniques" processus qui s#accompa'ne d#une expansion dimensionnelle% Le

champ de contraintes pro(oqu par cette expansion s#oppose alors celui pro(oquant la

propa'ation de la !issure% Ce phnom)ne se traduit par une au'mentation de la tnacit du

matriau

]appel terminolo'ique / La tnacit est une mesure de la rsistance la propa'ation d#une

!issure dans un matriau% Cette mesure permet d#(aluer la rsistance lon' terme d#un

matriau%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure ; - #cani'me du ren%orcement de )a crami.ue CT@:

III5252 C)a''i%ication 'e)on )e +rocd de mi'e en %orme

a(ec armature mtallique

sans armature mtallique

DDD%.%.%; &ise en !orme a(ec armature mtallique

Le r4le de ce support mtallique est de ren!orcer mcaniquement la proth)se et de ser(ir de

support de cuisson sur lequel (a s#annuler la rtraction de !ritta'e 'r1ce la plasticit

haute temprature de la phase (itreuse [

Cette armature peut *tre /

- ?ne feuille dor ou de platine "runie sur le @?.

- ?ne armature coule en alliage prcieux ou non prcieux.

C#est la technique la plus utilise a(ec les cramiques !eldspathiques con(entionnelles%

Dans ces deux techniques" la consolidation de la cramique est o$tenue par un %ritta&e en

+,a'e )i.uide%

Les di(erses tapes de l#la$oration sont /

a9 #i'e en %orme de )a +=te crue / La poudre est mlan'e un liquide modeler pour

!ormer une p1te plastique qui est dpose sur le support mtallique ou le die en re(*tement"

la spatule ou au pinceau%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure D - #i'e en %orme de )a +=te crue - Fi&ure E - Sc,a&e et d',6dratation

39 Conden'ation / Gne 'ranulomtrie distri$ue ('ros 'rains et petits 'rains de taille ;, !ois

plus petite) et l#limination de l#eau utilise pour le modela'e par (i$ra'e" pompa'e"

permettent un rapprochement des particules une diminution de la porosit (qui reste de =,

E,A) et une rtraction limite% La condensation in!luence aussi la rsistance de la

cramique%

c9 Sc,a&e et d',6dratation temprature modre (porte du !our ou(erte) puis plus

haute temprature (I,,-II,7) pour la calcination des additi!s ou colorants or'aniques

utiliss pour le monta'e%

d9 Fritta&e (!ritta'e en phase liquide) sous (ide a!in d#(iter les inclusions d#aire

(porosits)" Gne monte en temprature 6E,7-6+,7 en Imn entra3ne l#a$aissement de la

(iscosit de la phase (itreuse% Les 'rains prennent une !orme sphrique (diminution de la

tension super!icielle) puis s#unissent pour !ormer une phase liquide qui mouille les

particules cristallines%

La tension super!icielle de la phase (itreuse permet un rapprochement et un r-

arran'ement% La cramique est alors plastique%

Cette tape se caractrise par l#limination des inter!aces liquide-(apeur et leur

remplacement par des inter!aces liquide-solide%

Cette tape est caractrise par des phnom)nes de dissolution ^ re prcipitation entre la

phase liquide et les particules cristallines a$outissant la diminution des inter!aces liquide-

solide%

Ces phnom)nes a$outissent la disparition des petites particules et l#arrondissement des

'rosses%

Dl se produit une rtraction conscuti(e la diminution de la porosit (=. =?A)%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure F - Fritta&e

La rtraction entra3nerait l#impossi$ilit d#insrer la pi)ce prothtique si un support

ind!orma$le (armature mtallique ou re(*tement) n#annulait cette d!ormation%

e9 Re%roidi''ement / il qui(aut une trempe l#air% Dl n#y a donc pas de ror'anisation

molculaire% Dl s#accompa'ne de distorsions macroscopiques entra3nant une compression au

centre et une traction sur les $ords et pou(ant en'endrer des !issures%

%9 G)aHa&e / C#est une cuisson pendant ;, ;9 mn" dont 9 temprature de ramollissement%

Le 'laFa'e permet une !ermeture des pores une mise en compression des couches internes

et donne une sur!ace lisse et $rillante%

DDD%.%.%. &ise en !orme sans armature mtallique

Cui''on 'ur re0Itement

5 peu pr)s toutes les cramiques peu(ent *tre !rittes sur un re(*tement compati$le et

chimiquement inerte%

Cou)e et 0itrocrami'ation

La mise en !orme s#e!!ectue par coule la cire perdue identique celui permettant

l#o$tention de pi)ces mtalliques% (-x / Dicor)

5pr)s section de la ti'e de coule et contr4le" le traitement thermique de cramisation% La

cramisation est ralise dans un !our pro'ramm" pendant I heures une temprature

- Support de Cours (Version PDF) -

!inale de ;,?97C% -lle conduit la !ormation d#une structure cristalline (99A) de type mica%

Les cristaux sont des !euillets hexa'onaux superposs qui ont tendance se cli(er au

contact du !ront de !issure ce qui permet de limiter la propa'ation de la !issure%

InJection

5 $asse temprature

5 haute temprature/ -mpressT (D(oclar)

-la$oration d#une maquette en cire

&ise en re(*tement r!ractaire spcial

Chau!!a'e du cylindre +9,7C (= I7 par minute)% &aintien pendant ;h=,%

Prchau!!a'e des lin'otins de cramique et du piston en 5l.2=" monte en temprature

@usqu# .+,7C (I7C Wmn)" palier d#;h" monte en temprature @usqu# +9,7C en ;h%

&ise en place dans le !our% &onte en temprature ;;,,7C (I,7C Wmn)

Palier de ., mn et in@ection sous ="9 $ars%

]e!roidissement" dmoula'e et limination du re(*tement par sa$la'e l#alumine%

Deux techniques sont possi$les /

- &aquilla'e / la totalit de la restauration est ralise par in@ection puis maquille en

sur!ace%

- Strati!ication / une armature en -mpress est ralise et recou(erte par une cramique

!eldspathique adapte au procd%

Bar3otine K %ritta&e K in%i)tration 8e< - In Ceram9

La mise en !orme est ralise en plusieurs tapes% Le &PG est dupliqu en pl1tre spcial

(!i'ures 6 et ;,) %

Fi&ure 9 - em+reinte' +our )a ra)i'ation du du+)icata en +)=tre

(tire e la ocumentation technique Vita !ahn"a#ri$%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 10 - du+)icata ra)i''

(tire e la ocumentation technique Vita !ahn"a#ri$%

Gne suspension de 'rains d#alumine dans l#eau ($ar$otine) est prpare% Le monta'e est

e!!ectu soit par trempa'e du mod)le dans la $ar$otine ou par dp4t au pinceau% Le contact

du pl1tre a(ec la $ar$otine entra3ne l#a$sorption capillaire de l#eau et l#a''lomration des

'rains d#5l.2=%

Fi&ure 11 - Bar3otine - 'u'+en'ion a.ueu'e d1a)umine

Fi&ure 12 - Un +o)6m7re e't aJout a%in de %a0ori'er )1ta)ement de )a +=te 'ur )e mod7)e de tra0ai)

Fi&ure 12 - 4++)ication de )a 3ar3otine 'ur )e mod7)e en +)=tre

$tire de la documentation technique <ita Aahnfa"riB%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 1B - Finition de' )imite' cer0ica)e' a0ec un 'ca)+e)

(tire e la ocumentation technique Vita !ahn"a#ri$%

La cuisson de !ritta'e comprend deux tapes /

_ entre .,7 et ;.,7 pendant I heures / dshydratation et rtraction du mod)le en pl1tre qui

se spare du dp4t d#alumine%

_ ;;.,7 C pendant . heures / !ritta'e en phase solide des 'rains d#alumine

Fi&ure 1; - 4+r7' )a +remi7re ta+e 8120LC9 )e +)=tre '1e't rtract et dtac, de )1in%ra'tructure

+rot,ti.ue en cour' d1)a3oration

(tire e la ocumentation technique Vita !ahn"a#ri$%

5u cours de cette tape" les particules indi(iduelles s#assem$lent (!ormation des `cous`)

pour !ormer un solide poreux%

Fi&ure 1D - Formation de +oint' de contact 'an' rtraction

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 1E - Formation de M cou' N de contact conca0e' contra'tant a0ec )a con0e<it de' 'ur%ace'

de' +articu)e'

Fi&ure 1F - Croi''ance de' M cou' N - Formation d1un r'eau de +ore' interconnect' -

Ra++roc,ement du centre de' +articu)e' 8rtraction O 0*2P9

9apr!s -adoun

2n o$tient une in!rastructure ri'ide" $lanche et poreuse% Cette porosit !orme un rseau

continu de pores ou(erts de .IA en (olume%

Fi&ure 19 - ContrQ)e de )1ada+tation 'ur )e mod7)e de tra0ai)

$tire de la documentation technique <ita Aahnfa"riB%

Fi&ure 20 - In%i)tration

$a% 6pplication de la poudre de )erre mlange leau - $"% assage au four et fusion du )erre qui sinfiltre dans le rseau

de porosits - $c% 6pr!s refroidissement( limination des exc!s de )erre C $tire de la documentation technique <ita

Aahnfa"riB%

- Support de Cours (Version PDF) -

L#in!rastructure est ensuite maille a(ec une cramique cosmtique de coe!!icient de

dilatation adapt%

Com+action K %ritta&e

- Le &PG de la prparation est scann mcaniquement l#aide d#un palpeur en saphir

d!inissant en(iron ., x ;,= points par dent%

- Le technicien d!init alors la !orme de l#armature" l#aide de pro'rammes spci!iques"

directement sur l#cran de l#ordinateur% Les pro'rammes in!ormatiques tiennent compte de

la rtraction de la cramique au moment du !ritta'e en a'randissant la !orme numrise%

- Les donnes sont transmises par modem une station de tra(ail Procera% Gn mod)le de

tra(ail est ralis par usina'e (F52)%

- Gne poudre d#alumine est alors presse sur ce die% Cette pression donne une 'rande

densit au matriau% La !orme extrieure de la chape est alors usine (F52) a(ant le !ritta'e%

- Le !ritta'e est ralis une temprature U;99,7C%

Fi&ure 21 - Eta+e' de )a ra)i'ation d1une +rot,7'e a0ec )e '6't7me :rocera

(ocument &o#el'(iocare%

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 22 - !e +a)+eur numri'e )e mod7)e +o'iti% unitaire 820 000 +oint' +ar )ment9

(ocument &o#el (iocare%

U'ina&e

L#empreinte optique et la !a$rication assiste par ordinateur permettent d#liminer l#tape

de l#empreinte" de la ralisation des &PG" de la !a$rication de la maquette en cire" de la

coulea pour la ralisation de restaurations%

De nom$reux syst)mes ont t mis sur le march au cours des derni)res annes / -t8on 5X"

Fit Cicero" Pro 9," Cerec Dn La$" bol-Ceram" -(erest" XP-D" La(a" Cercon" C5D% -sthetics"

Di'ident" Di'ital Dental System%

Deux !amilles de procds peu(ent *tre di!!rencies /

_ CF52 directe / au !auteuil en une seule sance" a(ec une empreinte optique" indiqus

surtout pour les inlays" onlays ou couronnes unitaires (CerecT DDD [ Sirona)% Les limites de

ces syst)mes sont d#a$ord celles de l#empreinte optique a(ec une camra intra-orale de

;?mm de diam)tre qui ne peut enre'istrer qu#une dent et les !aces proximales des dents

conti'ucs% De plus la restauration est ralise dans un matriau de teinte relati(ement

uni!orme% -n!in" le praticien doit raliser la !inition de la morpholo'ie occlusale et le

polissa'e de la restauration%

_ CF52 indirecte / l#empreinte des prparation est ralise de !aFon traditionnelle au

ca$inet dentaire% Gn mod)le de tra(ail est ralis par le prothsiste% 5 ce stade" . options

possi$les existent /

o Pumrisation =D du mod)le" conception assist par ordinateur de la restauration

(C52)" !raisa'e numrique de la restauration%

o ]alisation d#une maquette de la restauration en cire ou en rsine" numrisation de

la maquette" !raisa'e numrique de la restauration%

Dans les . cas" le !raisa'e peut soit *tre ralis directement au la$oratoire (autonome"

rapide) soit *tre ralis dans un centre de !raisa'e%

- Support de Cours (Version PDF) -

De nom$reux matriaux peu(ent *tre utiliss en CF52 indirecte / allia'e prcieux (trop

chers)" allia'es non prcieux" rsines composites (trop lon' par rapport aux techniques

classiques) cramiques !eldspathiques (translucides mais peu usina$les)" (itro-cramiques"

cramiques alumineuses (sous !orme poreuse a(ant in!iltration par le (erre" !acilement

usina$le) ou cramique $ase de 0ircone%

Les cramiques $ase de 0ircone sont proposes sous . !ormes /

_ dense / !ritte" di!!icilement usina$le

_ poreuse" pr-!ritte" !acilement usina$le% Dans ce dernier cas" le !ritta'e !inal apr)s

usina'e est accompa'n par une rtraction du matriau qui doit *tre pr(ue

(surdimensionnement) au moment de la conception in!ormatique de la restauration"

III5252 C)a''i%ication 'e)on )a micro'tructure

&atrice (itreuse a(ec char'e disperses (!i'ures .= et .E) ou matrice hautement (oire

totalement cristalline a(ec (!i'ure .9) ou sans phase (itreuse in!iltre (!i'ure .I)

Fi&ure 22 - micro+,oto&ra+,ie en micro'co+ie )ectroni.ue > 3a)a6a&e d1un c,anti))on de

crami.ue %e)d'+at,i.ue > ,aute teneur en )eucite 8O+tec ,'+9

Fi&ure 2B - micro+,oto&ra+,ie en micro'co+ie )ectroni.ue > 3a)a6a&e d1un c,anti))on de

0itrocrami.ue Em+re'' 2

Fi&ure 2; - micro+,oto&ra+,ie en micro'co+ie )ectroni.ue > 3a)a6a&e d1un c,anti))on de

crami.ue a)umineu'e > ,aute teneur en +articu)e' cri'ta))ine' et 0erre in%i)tr

- Support de Cours (Version PDF) -

Fi&ure 2D - micro+,oto&ra+,ie en #EB d1un c,anti))on de crami.ue cri'ta))ine > 3a'e de

?ircone +artie))ement 'ta3i)i'e

IR :RO:RI"T"S #"C4NIUES DES C"R4#IUES

Les cramiques dentaires sont peu rsistantes en traction et !lexion et tr)s rsistantes en

compression%

Leur caractristique principale est la rupture dite fragile" cKest dire sans d!ormation

plastique% Depuis Xri!!ith on sait que la !racture dKune cramique se !ait par propa'ation

dKune !issure partir dKun d!aut initial%

Depuis les annes +," la plupart des (olutions du matriau se sont traduites par une

amlioration de proprits mcaniques%

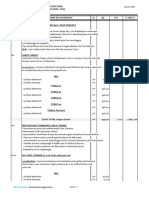

IR51 #ODU!E D/"!4STICIT" 8G:49

Fi&ure 2E - #odu)e d1)a'ticit 8ri&idit9 de )1mai) et de .ue).ue' crami.ue'

Vitaur (cramique "elspathique con)entionnelle%* +ptec hsp (cramique "elspathique , haute teneur en

leucite%* Empress (cramique "elspathique , haute teneur en leucite%* Dicor (Vitrocramique%* Empress -

(cramique , #ase e i'silicate e lithium% et InCeram (cramique alumineuse%. +n peut constater sur ce

graphique que lapparition es cramiques alumineuses marque un saut quantitati" important ans la rigiit

es cramiques. Cette rigiit permet en)isager la ralisation e restaurations plurales e petite tenue

(#riges rempla/ant une ent%.

- Support de Cours (Version PDF) -

IR52 R"SIST4NCE S !4 F!ETION 8#:49

Fi&ure 2F - R'i'tance > )a %)e<ion de .ue).ue' crami.ue'

Vitaur (cramique "elspathique con)entionnelle%* Empress (cramique "elspathique , haute teneur en

leucite%* Crestore (cramique alumineuse%* Cerapear et Dicor (Vitrocramiques%* Empress - (cramique ,

#ase e i'silicate e lithium% et InCeram* 0rocera (cramiques alumineuses%* InCeram !irconia

(cramique alumineuse enrichie en !r+-%. Laugmentation constante e la rsistance correspon aussi , la

chronologie apparition es matriau1 sur le march es cramiques entaires.

IR52 T"N4CIT" 8#:4U# V9

La tnacit est la rsistance la pro'ression d#une !issure pr-existante% La tnacit est une

proprit essentielle% Gne tnacit le(e peut laisser esprer une dure de !onctionnement

le(e et donc une prennit de la proth)se importante% La trans!ormation de structure

cristalline que su$issent les cramiques $ase de Sr2. lorsqu#elles sont soumises une

contrainte explique la tnacit le(e de ces matriaux%

Fi&ure 29 - Tnacit de di%%rente' crami.ue' 'an' armature

- Support de Cours (Version PDF) -

IR5B DURET"

-mail / =E, JVP

Cramique !eldspathique / EI, JVP

Dicor / EI, JVP

Dnceram / ;., JVP

IR5; F4CTEURS INF!UENW4NT !4 R"SIST4NCE #"C4NIUE

-lle est directement lie au nom$re et la taille des d!auts issus de la mise en Vu(re" du

monta'e de la poudre de cramique" de la cuisson et du 'laFa'e%

Tau< de +oro'it

il dpend de la distri$ution 'ranulomtrique et du mode de mise en !orme de la p1te crue /

compacta'e% Le compacta'e par (i$ration permet dKau'menter de E,A la rsistance par

rapport un cramique non compacte% La cuisson sous (ide !ait passer le A de porosit de

EA ,";A%

Tem+rature et c6c)e de cui''on

LKl(ation de la temprature et de la dure de cuisson entra3nement une au'mentation de

la rsistance% Cependant au del dKun certain seuil" ou lors de la multiplication des cuissons"

on assiste une diminution de ces caractristique" due une dissolution dans le (erre des

phases cristallines disperses%

Contrainte' interne'

-lles rsultent dKun di!!rentiel de coe!!icient de dilatation thermique entre les di!!rentes

phases du matriau ou entre le matriau et le support (mtal ou cramique

dKin!rastructure)%

#icro'tructure

Pour les cramiques $iphases" la rsistance au'mente a(ec la proportion de phases

cristalline et a(ec la quantit dKinter!aces (erreWcristal et donc la dispersion de cette phase

cristalline% LKtat de sur!ace et surtout es d!auts de sur!ace @ouent un r4le important% Pour

remdier aux d!auts de sur!ace le 'laFa'e thermique ou lKemploi dKune 'laFure permettent

en o$turant les pores et en re!ermant les !issures dKamliorer les proprits mcaniques des

cramiques !eldspathiques dKen(iron E,,A% De plus la 'laFure possdant un coe!!icient

dKexpansion thermique plus !ai$le que celui de la cramique sous-@acente met la sur!ace en

compression%

- Support de Cours (Version PDF) -

R :RO:RI"T"S :$CSIUES

T,ermi.ue'

Les cramiques sont des isolants thermiques (conducti(it H ,",; :WsWcm. (7CWcm)% Leur

coe!!icient de dilatation thermique est adapta$le en !onction de leur utilisation en modi!iant

la teneur en C.2 du (erre%

E)ectri.ue'

Le dplacement des char'es lectriques ne pou(ant se produire que par di!!usion ionique"

les cramiques sont des isolants lectriques%

O+ti.ue'

5u del des proprits optiques" cKest lKimpression (isuelle qui compte% Celle ci rsulte de la

com$inaison de nom$reux !acteurs relati!s aux proprits optiques de la sur!ace" des

di!!rentes phases et des di!!rentes couches" de la couleur et du spectre de la lumi)re

incidente% Les rendus des di(erses cramiques (ont de lKopaque au transparent" a(ec des

luminosits (aria$les" des e!!ets de !luorescence" dKopalescence" a(ec des couleurs et des

saturations di!!rentes% Oout ceci est o$tenu en @ouant sur la composition" la nature

chimique" la taille" la quantit et lKindice de r!raction des char'es cristallines et des

pi'ments rpartis dans la phase (itreuse%

RI 4NNETES

BIB!IOGR4:$IE

Che(alier : / bhat !uture !or 0irconia as $iomaterial% Biomaterials%.,,I[.?(E)/9=9-E=

Deux numros de la re(ue Strat'ie Prothtique consacrs aux syst)mes cramiques

$ase de 0ircone / (ol= n79 en .,,= et (olE n7; en .,,E

Piconi C" &accauro X% Sirconia / as a ceramic $iomaterial% Biomaterials ;666[.,(;)/;-

.9

Pou@ade :&" Ser$i$ C" Serre D / Cramiques dentaires% -ncyclopdie &dico-

Chirur'icale [ 2dontolo'ie [.,,=" .=-,I9-X-;,

Sadoun & / Cramiques dentaires% &atriau cramique et procd de mise en

!orme% Oech Dent .,,, [ ;I9W;II /;=-;?

Vous aimerez peut-être aussi

- Les ArgileDocument30 pagesLes ArgileAnonymous aOwiX275% (4)

- L'industrie Du Ciment Et de La CéramiqueDocument98 pagesL'industrie Du Ciment Et de La CéramiqueAkdi Aimane100% (2)

- CéramiqueDocument35 pagesCéramiqueAlbert Malang100% (1)

- Les CeramiquesDocument22 pagesLes Ceramiquesmilk198581% (16)

- Les CeramiquesDocument22 pagesLes Ceramiquesmilk198581% (16)

- Le PlatreDocument31 pagesLe PlatreThuPas encore d'évaluation

- La fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirD'EverandLa fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)

- Cours Platre de ConstructionDocument6 pagesCours Platre de ConstructionMï MïPas encore d'évaluation

- Cours Emaux PDFDocument8 pagesCours Emaux PDFCeramiat100% (1)

- Les ChauxDocument14 pagesLes ChauxGel Paylas100% (1)

- Ceramiques PDFDocument6 pagesCeramiques PDFilhem antabli50% (2)

- CeramiqueDocument3 pagesCeramiqueMedecine Dentaire100% (2)

- Verre CeramiqueDocument33 pagesVerre Ceramique314pi100% (5)

- CeramiqueDocument26 pagesCeramiqueALANE SANDROPas encore d'évaluation

- Chaux (Matière)Document96 pagesChaux (Matière)Mousab AlamiPas encore d'évaluation

- Études céramiques: Les principes du beau dans l'architecture, l'art céramique et la forme, théorie de la coloration des reliefsD'EverandÉtudes céramiques: Les principes du beau dans l'architecture, l'art céramique et la forme, théorie de la coloration des reliefsPas encore d'évaluation

- Ceramiques Et VerresDocument61 pagesCeramiques Et VerresRayhan100% (1)

- Les Systèmes Céramo CéramiquesDocument78 pagesLes Systèmes Céramo CéramiquesBassem GhorbelPas encore d'évaluation

- ChauxDocument4 pagesChauxKacimi Aimen100% (1)

- Les CéramiquesDocument30 pagesLes CéramiquesBertini BeugrePas encore d'évaluation

- ExameDocument9 pagesExameNouhaila HamroudPas encore d'évaluation

- Collection Emaux Soyer Ceramique Faience 1Document8 pagesCollection Emaux Soyer Ceramique Faience 1CeramiatPas encore d'évaluation

- Chapitre II Produits CeramiquesDocument12 pagesChapitre II Produits Ceramiquesanon_391841138Pas encore d'évaluation

- Cours 1céramiqueDocument11 pagesCours 1céramiqueعبد الله100% (1)

- Le Verre M1 2008Document38 pagesLe Verre M1 2008CADOUX100% (7)

- CeramiquesDocument14 pagesCeramiquesmaster1 génie des matériauxPas encore d'évaluation

- Chap.3 - LES CERAMIQUES Et VERRESDocument130 pagesChap.3 - LES CERAMIQUES Et VERRESnada mojahidPas encore d'évaluation

- CéramiquesDocument40 pagesCéramiquesAnouar Bouchaara100% (1)

- CeramiqueDocument51 pagesCeramiqueFouratZarkouna100% (1)

- Ciments Et Céramiques Et VerresDocument33 pagesCiments Et Céramiques Et VerresAnass Akrim100% (1)

- Ciments Et Céramiques Et VerresDocument33 pagesCiments Et Céramiques Et VerresAnass Akrim100% (1)

- Les Produits Ceramiques 1Document21 pagesLes Produits Ceramiques 1NaimAitRahmanePas encore d'évaluation

- CeramiqueDocument16 pagesCeramiqueLotfi TPPas encore d'évaluation

- Chapitre 2. Le Verre.Document4 pagesChapitre 2. Le Verre.chatnoirPas encore d'évaluation

- Synthese Materiax CeramiqueDocument71 pagesSynthese Materiax Ceramiquenour19600% (1)

- La Technologie Des Céramiques - CopieDocument28 pagesLa Technologie Des Céramiques - CopieHAJAR100% (1)

- COURS at Verres Ceramiques SlidesDocument175 pagesCOURS at Verres Ceramiques SlidesAnonymous vpBmqrPas encore d'évaluation

- Le VerreDocument37 pagesLe Verreqxi360100% (2)

- CeramiqueDocument10 pagesCeramiqueAnas HarboulPas encore d'évaluation

- TP-Frittage céramqiue-2006-LC - TOPDocument7 pagesTP-Frittage céramqiue-2006-LC - TOPPVENARDPas encore d'évaluation

- Les Ceramiques PZTDocument67 pagesLes Ceramiques PZTFatima-zahra BenabdellahPas encore d'évaluation

- Cours Emaux PDFDocument8 pagesCours Emaux PDFHassan AzmiPas encore d'évaluation

- Materiaux CompositesDocument30 pagesMateriaux CompositesjonrasPas encore d'évaluation

- Céramique CovalenteDocument22 pagesCéramique CovalenteHam Za JuniorPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Céramiques (Mode de Compatibilité)Document72 pagesChapitre 2 - Céramiques (Mode de Compatibilité)bolaye100% (1)

- 27-Matières 1ères Pâtes CéramiquesDocument12 pages27-Matières 1ères Pâtes CéramiquesAnas Harboul100% (1)

- Questions Sur Les Céramiques 2021-22Document2 pagesQuestions Sur Les Céramiques 2021-22Diallo Katy100% (2)

- CéramiqueDocument2 pagesCéramiqueNeila MiledPas encore d'évaluation

- Présentation Meriem Enouioui FinalDocument51 pagesPrésentation Meriem Enouioui FinalAmina CHAHBOUNI67% (3)

- CH 06 - Les CéramiquesDocument12 pagesCH 06 - Les CéramiquesNoga MhfdPas encore d'évaluation

- Feuille TageDocument30 pagesFeuille TageAbderrahim Najah ElidrissiPas encore d'évaluation

- Cours - LES MATERAUX CERAMIQUESDocument30 pagesCours - LES MATERAUX CERAMIQUESAbdelaziz KraaPas encore d'évaluation

- Techniques de Fabrication Des Céramiques 2Document2 pagesTechniques de Fabrication Des Céramiques 2Ismail AdmichPas encore d'évaluation

- CIMENTS - Cours Et ExercicesDocument15 pagesCIMENTS - Cours Et Exerciceschouaib100% (2)

- Exercices Corrigés Sur Le Grillage de La BlendeDocument3 pagesExercices Corrigés Sur Le Grillage de La BlendeCharles Walter100% (1)

- FrittageDocument3 pagesFrittagekldmntPas encore d'évaluation

- PLANDocument14 pagesPLANOssama EL BAKKARI100% (1)

- RHEOLOGIEDocument52 pagesRHEOLOGIEfadwaPas encore d'évaluation

- EXPOSé Gudira Amine1Document38 pagesEXPOSé Gudira Amine1Amina CHAHBOUNI0% (1)

- La BarbotineDocument11 pagesLa BarbotineHamza BEYAD0% (1)

- ExposéDocument17 pagesExposéYousra SbaiaPas encore d'évaluation

- Catalogue en Verre de SouvignyDocument44 pagesCatalogue en Verre de SouvignyMusée du Bâtiment100% (2)

- CéramiquesDocument13 pagesCéramiquesMeriem HamitouchePas encore d'évaluation

- Les CéramiquesDocument58 pagesLes CéramiquesAbdallah Ben rejebPas encore d'évaluation

- Chimie Liste Sujets Recherche 18-19Document5 pagesChimie Liste Sujets Recherche 18-19Wahbi AbdollahPas encore d'évaluation

- Cours CDMDocument43 pagesCours CDMhachm ayoubPas encore d'évaluation

- Physique Des MatériauxDocument35 pagesPhysique Des MatériauxhindboutafroutPas encore d'évaluation

- Mon Crs Synthese Macro2018-19Document87 pagesMon Crs Synthese Macro2018-19saikouk aliPas encore d'évaluation

- Chapitre I Classification Des MatériauxDocument2 pagesChapitre I Classification Des MatériauxZack LapPas encore d'évaluation

- Introduction À La Science Des Matériaux - Les Céramiques - WikiversitéDocument5 pagesIntroduction À La Science Des Matériaux - Les Céramiques - WikiversitéLaurent MorgePas encore d'évaluation

- Les Grandes Familles de Composites Cha 1Document15 pagesLes Grandes Familles de Composites Cha 1hichampikpok2021Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Classes Des Materiaux 2020Document8 pagesChapitre 1 Classes Des Materiaux 2020nkapsseu njami hilerPas encore d'évaluation

- KolliDocument175 pagesKolliHassenKhlifiPas encore d'évaluation

- Émaillage Des MétauxDocument2 pagesÉmaillage Des MétauxOualidPas encore d'évaluation

- REB4556Document147 pagesREB4556Rami ÉcologuePas encore d'évaluation

- Les Céramiques DentairesDocument3 pagesLes Céramiques DentairessafaePas encore d'évaluation

- ChimeDocument113 pagesChimeJamal Mandouri100% (1)

- 2013 10Document12 pages2013 10apm MONACOPas encore d'évaluation

- Présentation Cour PPT 1Document8 pagesPrésentation Cour PPT 1Amina CHAHBOUNIPas encore d'évaluation

- Les Capteurs de Température1Document4 pagesLes Capteurs de Température1Mustapha EL Amine GHERDAINEPas encore d'évaluation

- Mat04 CeramiquesDocument38 pagesMat04 CeramiquesAu RevoirPas encore d'évaluation

- Matériaux PhosphatésDocument61 pagesMatériaux Phosphatésmerati100% (1)

- Cours Licence Matã©riaux Et Industrie Chimique S6 Licence 17 18Document49 pagesCours Licence Matã©riaux Et Industrie Chimique S6 Licence 17 18Manal IdaliPas encore d'évaluation

- Ceramiques DJOUABI Ayoub BELHADJ AbdesselamDocument8 pagesCeramiques DJOUABI Ayoub BELHADJ AbdesselamAyoub DjouabiPas encore d'évaluation

- Amphi Intro Structures 2008Document63 pagesAmphi Intro Structures 2008zebra00Pas encore d'évaluation

- Céramique Technique - Wiki BaroDocument4 pagesCéramique Technique - Wiki BaroYnsip Smix100% (1)

- Mémoire Bakhtaoui Warda-ConvertiDocument88 pagesMémoire Bakhtaoui Warda-Convertipierre aboudemPas encore d'évaluation

- ProprietesDocument4 pagesProprietesFrodon SacquetPas encore d'évaluation

- Céramique CovalenteDocument22 pagesCéramique CovalenteHam Za JuniorPas encore d'évaluation

- 04 Dqe Immeuble R+4 Dokui - Revetement DursDocument2 pages04 Dqe Immeuble R+4 Dokui - Revetement DursAnge Salomon KOUAMEPas encore d'évaluation