Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Stratégique PDF

Stratégique PDF

Transféré par

Zineb SadoukTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Stratégique PDF

Stratégique PDF

Transféré par

Zineb SadoukDroits d'auteur :

Formats disponibles

ST148-7089.book Page I Vendredi, 29.

avril 2005 11:09 11

Stratgique

7e d i t i o n

GERRY JOHNSON

KEVAN SCHOLES

RICHARD WHITTINGTON

FRDRIC FRRY

www.strategique.biz

ST148-7089.book Page II Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

Le prsent ouvrage est la traduction de EXPLORING CORPORATE STRATEGY 07

Edition, publi par Financial Times/Prentice Hall, Copyright Simon & Schuster

Europe Limited 1998, Pearson Education Limited 2002, 2005.

This translation of EXPLORING CORPORATE STRATEGY 07 Edition is published

by arrangement with Pearson Education Limited, United Kingdom.

Publi par Pearson Education France

47 bis, rue des Vinaigriers

75010 Paris

Tl. : 01 72 74 90 00

ISBN : 2-7440-7089-0

2005 Pearson Education France

Aucune reprsentation ou reproduction, mme partielle, autre que celles prvues

larticle L. 122-5 2 et 3 a) du code de la proprit intellectuelle ne peut tre faite sans

lautorisation expresse de Pearson Education France ou, le cas chant, sans le respect

des modalits prvues larticle L. 122-10 dudit code.

ST148-7089.book Page III Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

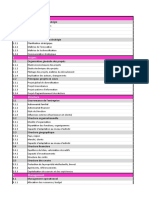

Table des matires

Liste des cas et illustrations

Liste des schmas

Stratgique : mode demploi

XIV

XVI

XVIII

Introduction

1 Introduction la stratgie

1.1 Quest-ce que la stratgie ? 6

1.1.1 Les caractristiques des dcisions stratgiques

1.1.2 Les trois niveaux de stratgie 12

1.1.3 Le vocabulaire de la stratgie 13

1.2 Le management stratgique 15

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Le diagnostic stratgique 19

Les choix stratgiques 20

Le dploiement stratgique 21

Comprendre les processus stratgiques

21

1.3 La stratgie comme objet dtude 22

1.4 Le management stratgique dans diffrents contextes 24

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

La petite et moyenne entreprise 24

Lentreprise multinationale 25

Les producteurs de biens ou de services 25

La stratgie dans le secteur public 28

Les organisations but non lucratif 29

1.5 Les dfis du management stratgique 29

1.5.1 La drive stratgique 30

1.5.2 Les problmes contemporains qui influencent la stratgie

La mondialisation 32

Les technologies de linformation 33

Le rapprochement public / priv 33

Le management des connaissances et lapprentissage 34

1.5.3 Les prismes stratgiques

35

32

ST148-7089.book Page IV Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

IV

TABLE DES MATIRES

Rsum 38

Lectures recommandes 39

Travaux pratiques 39

Rfrences 40

tude de cas - Electrolux 42

Commentaires sur lintroduction 47

Les prismes stratgiques 47

Introduction 47

Le prisme de la mthode 47

Le prisme de lexprience 51

Le prisme de la complexit 55

Un rsum des prismes stratgiques 63

Rfrences 65

Partie 1

Le diagnostic stratgique

2 Lenvironnement

73

2.1 Introduction 73

2.2 Le macro-environnement 75

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Lanalyse PESTEL 75

Les tendances structurelles

Le diamant de Porter 81

Les scnarios 85

78

2.3 Lindustrie 88

2.3.1 Les sources de la concurrence : le modle des 5 forces

Le pouvoir des clients/distributeurs et le pouvoir des fournisseurs 93

La menace des substituts 95

La menace des entrants potentiels 97

Lintensit concurrentielle 102

Le rle de ltat 104

Questions cls sur le modle des 5(+1) forces 105

2.3.2 La dynamique de la concurrence

110

2.4 Les concurrents et les marchs 112

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Les groupes stratgiques 112

Les segments de march 115

Lidentification des clients stratgiques 118

Lanalyse de la valeur perue par les clients 119

2.5 Les menaces et opportunits 121

2.5.1 Les crneaux stratgiques

121

Investir les industries de substitution 121

Reprer les nouveaux groupes stratgiques 122

Dissquer les filires dachat 122

Enrichir les offres complmentaires 123

Renverser les valeurs tablies 123

Anticiper les volutions 123

89

ST148-7089.book Page V Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

2.5.2 Les facteurs cls de succs (FCS)

2.5.3 Le SWOT 125

Rsum 127

Lectures recommandes 130

Travaux pratiques 130

123

Exercices de synthse 131

Rfrences 132

tude de cas - Jurassic Toys 134

3 La capacit stratgique

139

3.1 Introduction 139

3.2 Les fondements de la capacit stratgique 141

3.2.1 Les ressources et comptences 142

3.2.2 Les capacits seuil 143

3.2.3 Les ressources uniques et les comptences fondamentales

3.3 La rduction des cots 145

3.4 Les capacits stratgiques et lavantage concurrentiel 151

3.4.1 La valeur des capacits stratgiques 151

3.4.2 La raret des capacits stratgiques 151

3.4.3 La robustesse des capacits stratgiques 154

La complexit 154

La culture et lhistoire 157

Lambigut causale 157

3.4.4 La non-substituabilit 158

3.4.5 Les capacits dynamiques 159

3.5 Les connaissances organisationnelles 160

3.6 Le diagnostic de la capacit stratgique 163

3.6.1 La chane de valeur et la filire

163

La chane de valeur 163

La filire 165

3.6.2 La cartographie des activits

3.6.3 Ltalonnage 171

169

Les types dtalonnage 172

Lintrt de ltalonnage 175

3.6.4 Les forces et faiblesses

176

3.7 Le management de la capacit stratgique 178

3.7.1 Les limites du management de la capacit stratgique

3.7.2 Lexploitation et le renforcement des capacits 179

3.7.3 Grer les ressources humaines

pour le dveloppement des capacits 180

3.7.4 La construction des capacits dynamiques 181

Rsum 184

Lectures recommandes 186

Travaux pratiques 186

Exercices de synthse 186

178

145

ST148-7089.book Page VI Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

VI

TABLE DES MATIRES

Rfrences 187

tude de cas - eBay lcoute 190

4 Attentes et intentions

195

4.1 Introduction 195

4.2 Le gouvernement dentreprise 197

4.2.1 La chane de gouvernement 197

4.2.2 La rforme des systmes de gouvernement dentreprise 201

4.2.3 Le rle des instances de gouvernement dentreprise 203

Les diffrentes structures de possession 203

Le mode de fonctionnement des instances de gouvernement 204

Linfluence des instances de gouvernement sur la stratgie 206

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Les droits des cranciers et des prteurs 208

Les relations avec les clients et les usagers 209

Les structures de possession 211

Les fusions et acquisitions 213

La diffusion de linformation 214

4.3 Les attentes des parties prenantes 214

4.3.1 La cartographie des parties prenantes

217

La matrice pouvoir/intrt 217

4.3.2 Le pouvoir

222

4.4 Lthique des affaires et la responsabilit sociale 226

4.4.1 La position thique 227

4.4.2 La responsabilit sociale de lentreprise 229

4.4.3 Le rle des individus et des managers 231

4.5 Le contexte culturel 233

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Les cultures nationales et rgionales 234

Le champ sectoriel 235

La culture organisationnelle 237

Les cultures fonctionnelles et divisionnelles

Le tissu culturel 239

239

4.6 La communication des buts organisationnels 247

4.6.1 Les valeurs 248

4.6.2 La mission 248

4.6.3 Les objectifs 248

Rsum 249

Lectures recommandes 252

Travaux pratiques 253

Exercices de synthse 253

Rfrences 254

tude de cas - Le Manchester United hors-jeu ? 258

Commentaires sur la partie 1 267

Grer la complexit :

Le systme stratgique 267

Le systme stratgique 267

ST148-7089.book Page VII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

La complexit et le prisme de la mthode 268

La complexit et le prisme de lexprience 270

Le prisme de la complexit 272

Notre point de vue 274

Rfrences 276

Partie 2

Les choix stratgiques

5 Les stratgies par domaine dactivit

283

5.1 Introduction 283

5.2 La segmentation stratgique : lidentification des DAS 284

5.2.1 Une mthode pratique de segmentation stratgique

286

Les critres de segmentation externes 286

Les critres de segmentation internes 287

5.2.2 Limites et utilit de la segmentation stratgique

288

5.3 Les stratgies gnriques 290

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

La stratgie de prix (trajectoire 2) 291

Les stratgies de diffrenciation (trajectoires 1, 4 et 5) 295

La stratgie hybride (trajectoire 3) 302

Les stratgies voues lchec (trajectoires 6, 7 et 8) 303

Les stratgies de focalisation 303

5.4 Conserver lavantage concurrentiel 306

5.4.1 Conserver un avantage de prix 307

5.4.2 Conserver un avantage de diffrenciation

5.4.3 Le verrouillage du march 311

308

5.5 Les stratgies concurrentielles

en environnement hypercomptitif 312

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

Le repositionnement 312

Surmonter les manuvres des concurrents 314

Surmonter les barrires des concurrents 315

Russir une stratgie hypercomptitive 316

5.6 Comptition et collaboration 317

5.7 La thorie des jeux 319

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Rsum 327

Les jeux simultans 320

Les jeux squentiels 323

Les jeux rptitifs 324

Changer les rgles du jeu 325

Lectures recommandes 328

Travaux pratiques 328

Exercices de synthse 329

Rfrences 329

tude de cas - Palm dans le grand bain 331

VII

ST148-7089.book Page VIII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

VIII

TABLE DES MATIRES

6 Laet lastratgie

au niveau de lentreprise

stratgie internationale

341

6.1 Introduction 341

6.2 La diversification 344

6.2.1 La diversification lie 347

6.2.2 La diversification conglomrale 353

6.2.3 La diversification et la performance 356

6.3 La stratgie internationale 358

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Les moteurs de linternationalisation 358

Le choix et laccs aux marchs 360

Les filires internationales 364

Les stratgies internationales 367

Linternationalisation et la performance 368

6.4 Limpact du sige sur la performance des DAS 370

6.4.1 Lajout ou la destruction de performance

par la direction gnrale 370

Les activits gnratrices de performance 370

Les activits destructrices de performance 372

6.4.2 Le gestionnaire de portefeuille 373

6.4.3 Le gestionnaire de synergies 377

6.4.4 Le dveloppeur 378

6.5 La gestion du portefeuille dactivits 381

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

Rsum 398

La matrice BCG 382

Lquilibre de portefeuille dans le secteur public 386

La matrice attraits/atouts 387

La matrice Ashridge 391

Le rle des filiales dans un portefeuille international 394

Lvolution des modes de gestion des portefeuilles dactivits

395

Lectures recommandes 400

Travaux pratiques 400

Exercices de synthse 401

Rfrences 401

tude de cas - Le groupe Virgin 404

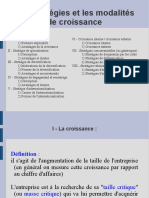

7 Orientations et modalits de dveloppement

411

7.1 Introduction 411

7.2 Les orientations de dveloppement stratgique 412

7.2.1 Le confortement de la position actuelle

La consolidation 412

La pntration de march 415

7.2.2 Le dveloppement de produits 416

7.2.3 Le dveloppement de marchs 418

412

ST148-7089.book Page IX Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

7.2.4 La diversification 419

7.2.5 La matrice TOWS 420

7.3 Les modalits de dveloppement stratgique 420

7.3.1 La croissance interne 421

7.3.2 Les fusions et acquisitions 421

Les motivations des fusions et acquisitions 422

Les fusions et acquisitions et la performance financire 424

Les conditions de succs des fusions et acquisitions 424

7.3.3 La collaboration : alliances et partenariats

426

Les alliances 426

Les partenariats 427

Les formes dalliances et partenariats 428

Les facteurs influenant les formes dalliances et partenariats 430

Les conditions de succs des alliances et partenariats 430

7.4 Les critres de russite dune stratgie 431

7.4.1 La pertinence 431

7.4.2 Lacceptabilit 437

Lanalyse des gains 437

Le risque 444

7.4.3 La faisabilit

447

La faisabilit financire 447

Le dploiement des ressources 449

Rsum 450

Lectures recommandes 452

Travaux pratiques 452

Exercices de synthse 453

Rfrences 453

tude de cas - Carrefour la croise des chemins 456

Commentaires sur la partie 2 463

La slection des stratgies 463

La slection des stratgies au travers du prisme de la mthode 463

La slection des stratgies au travers du prisme de lexprience 464

Le prisme de la complexit :

slection des stratgies ou volutionnisme ? 468

Notre point de vue 470

Rfrences 471

Partie 3

Le dploiement stratgique

8 Stratgie et organisation

8.1 Introduction 479

8.2 Les types structurels 481

8.2.1 La structure fonctionnelle 482

8.2.2 La structure divisionnelle 484

479

IX

ST148-7089.book Page X Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

La structure en holding 485

La structure matricielle 486

La structure transnationale 488

Les structures par quipes 490

Les structures par projets 491

Choisir une structure 493

8.3 Les processus de coordination 495

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

La supervision directe 496

Les systmes de planification 496

Lautocontrle et la motivation personnelle

Les processus culturels 501

Les objectifs de performance 502

Les mcanismes de march 504

499

8.4 Les interactions 506

8.4.1 Les interactions internes

507

Larbitrage entre centralisation et autonomie 507

Les trois styles stratgiques 508

8.4.2 Les interactions externes

511

Lexternalisation 512

Les alliances stratgiques 512

Les rseaux 514

Les organisations virtuelles 516

8.5 Les configurations 517

8.5.1 Les strotypes 517

8.5.2 Les cycles de renforcement 520

8.5.3 Les dilemmes organisationnels 522

Rsum 525

Lectures recommandes 526

Travaux pratiques 526

Exercices de synthse 527

Rfrences 527

tude de cas - La galopade de la trottinette 530

9 Les leviers stratgiques

537

9.1 Introduction 537

9.2 La gestion des ressources humaines 539

9.2.1 Les individus comme ressource 539

9.2.2 Le comportement des individus 542

9.2.3 Lorganisation des ressources humaines

La fonction RH 546

Les responsables hirarchiques intermdiaires 546

Les structures et les processus 547

9.2.4 Les implications pour les managers

548

546

ST148-7089.book Page XI Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

9.3 Le management de linformation 549

9.3.1 Linformation et la capacit stratgique

550

Linformation et la cration de valeur pour les clients 550

Linformation et lavantage concurrentiel 551

Linformation et la robustesse 554

Linformation et la stratgie concurrentielle 554

9.3.2 Linformation et les nouveaux modles conomiques

9.3.3 Linformation et les structures 557

9.3.4 Les implications pour les managers19 559

555

9.4 La gestion des ressources financires 560

9.4.1 Le management de la valeur actionnariale

560

Gnrateurs de valeur et gnrateurs de cots 562

9.4.2 Le financement du dveloppement stratgique 564

9.4.3 Les attentes financires des parties prenantes 569

9.5 Le management de la technologie 570

9.5.1 La technologie et le contexte concurrentiel 572

9.5.2 La diffusion de linnovation 574

9.5.3 La technologie et la capacit stratgique 575

Les comptences fondamentales 575

Dvelopper ou acqurir les technologies 577

9.5.4 Organiser linnovation technologique

580

La localisation et le financement de linnovation technologique 580

Les processus comme leviers stratgiques 581

Implications pour les managers 581

9.6 Lintgration des ressources 582

Rsum 585

Lectures recommandes 586

Travaux pratiques 586

Exercices de synthse 587

Rfrences 587

tude de cas - Benetton ou le maillage des ressources 590

10 Grer le changement stratgique

599

A.1 Introduction 599

A.2 Le diagnostic de la situation de changement 600

A.2.1 Les types de changements stratgiques

A.2.2 Limportance du contexte

601

603

A.2.3 Utiliser le tissu culturel pour diagnostiquer le contexte

A.2.4 Lanalyse de champ de forces

607

A.3 La conduite du changement : styles et rles 611

A.3.1 Les styles de conduite du changement

611

A.3.2 Les rles dans la conduite du changement

Le leader stratgique 613

Les managers intermdiaires 616

Les intervenants extrieurs 617

613

606

XI

ST148-7089.book Page XII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

XII

TABLE DES MATIRES

A.4 Les leviers de changement stratgique 618

A.4.1 Le redressement : reconstruire rapidement la stratgie

618

Ingnierie 620

Production 620

Acquisitions 620

Culture 620

Stratgie de croissance 620

A.4.2 Contester les schmas de pense tablis

621

A.4.3 Changer les routines organisationnelles

622

A.4.4 Les processus symboliques

623

A.4.5 Les jeux de pouvoir et les processus politiques

627

La succession 630

Les fusions 630

Les acquisitions 630

A.4.6 Communiquer et piloter le changement

A.4.7 Les tactiques de changement

631

633

La chronologie 633

La suppression demplois et de niveaux hirarchiques 634

Les succs court terme 634

A.5 Les piges potentiels du changement 635

Rsum 639

Lectures recommandes 640

Travaux pratiques 640

Exercices de synthse 641

Rfrences 641

tude de cas - La Compagnie des Services Ptroliers 644

Commentaires sur la partie 3 651

La stratgie en action 651

Le dploiement stratgique au travers du prisme de la mthode 651

Le dploiement stratgique au travers du prisme de lexprience 652

Le dploiement stratgique au travers du prisme de la complexit 655

Notre point de vue 657

Rfrences 659

Conclusion

11 Comprendre les processus stratgiques

665

B.1 Introduction 665

B.2 Stratgies dlibres et stratgies mergentes 667

B.3 Les processus stratgiques dlibrs 670

B.3.1 Les systmes de planification stratgique 670

B.3.2 Les ateliers stratgiques et les groupes de projets

676

ST148-7089.book Page XIII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

TABLE DES MATIRES

B.3.3 Les consultants en stratgie 677

B.3.4 La stratgie impose par lexterne

679

B.4 Les processus stratgiques mergents 680

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

Lincrmentalisme logique 680

Les routines dallocation de ressources

Les processus culturels 683

Les processus politiques 685

681

B.5 La multiplicit des processus stratgiques 689

B.6 Les enjeux de llaboration de la stratgie 691

B.6.1 Le risque de drive stratgique 691

B.6.2 Lorganisation apprenante 692

B.6.3 Le management stratgique dans les situations complexes et

incertaines 693

B.6.4 Grer les processus dlaboration de la stratgie 695

Rsum 697

Lectures recommandes 699

Travaux pratiques 699

Exercices de synthse 700

Rfrences 700

tude de cas - lintrieur dIntel 703

Commentaires de conclusion 707

Llaboration de la stratgie dans les organisations 707

Les processus dlaboration de la stratgie 707

La planification stratgique 707

Les ateliers stratgiques 708

Lutilisation des consultants 708

Lincrmentalisme logique 709

Les routines dallocation de ressources 709

Les processus culturels 709

Les jeux politiques 710

La personnification de la stratgie 710

Le rle des outils analytiques 711

Retour sur la stratgie 712

Rfrences 713

Glossaire

Bibliographie francophone

Index des noms

Index des notions

715

721

725

729

XIII

ST148-7089.book Page XIV Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

Liste des cas

et illustrations

1

1.1 Quels relais de croissance pour Dell ? 8

1.2 LVMH et le vocabulaire de la stratgie 16

1.3 La stratgie dans diffrents contextes 26

1.4 Le choix dune nouvelle voiture 37

Cas : Electrolux 42

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Exemples dinfluences environnementales 76

Pilkington et la globalisation 82

La construction de scnarios 86

La bioinformatique 90

Les barrires lentre 100

Lindustrie du tlphone mobile en France 106

Les cycles de concurrence 110

Les groupes stratgiques des programmes MBA aux

Pays-Bas 113

2.9 Les critres de segmentation des marchs 117

Dbat : Quel est limpact de lindustrie ? 129

Cas : Jurassic Toys 134

3

3.1

3.2

3.3

LInstitut gographique britannique 152

La capacit stratgique de Plasco 156

La rfection des routes et le management des

connaissances organisationnelles 162

3.4 La chane de valeur de Prt Manger 166

3.5 Alcatel, lentreprise sans usines 168

3.6 Ltalonnage des hpitaux 173

3.7 Lanalyse SWOT de Renault 177

Dbat : Lapproche par les ressources est-elle

inutile ? 185

Cas : eBay lcoute 190

4

4.1

4.2

4.3

4.4a)

Les actionnaires prennent le pouvoir 202

La charte du malade hospitalis 210

Brioche Pasquier se retire de la Bourse 212

La cartographie des parties prenantes :

le cas de Tallman GmbH 220

4.4b) La cartographie des parties prenantes :

le cas de Tallman GmbH 225

4.5

4.6

4.7

4.8

Starbucks : un capitalisme charitable ? 230

Les dilemmes thiques 232

Culture et stratgie 236

Le tissu culturel de Canal+ au milieu

des annes 2000 244

4.9 Les intentions dAXA 246

Dbat : Les managers sont-ils dignes de confiance ? 251

Cas : Le Manchester United hors-jeu ? 258

5

5.1

5.2

La segmentation stratgique chez Valeo 290

Les stratgies concurrentielles des constructeurs

automobiles japonais en Europe 293

5.3 La stratgie dpuration de easyJet 297

5.4 Une stratgie de sophistication russie :

BMW 299

5.5 Des biscuits dentels comme avantage

concurrentiel ? 301

5.6 Free bouscule lInternet franais 304

5.7 Conserver une diffrenciation :

les vins franais ripostent lassaut des vins

du Nouveau Monde 310

5.8 Dolby et Visa verrouillent leur march 313

Dbat : tre ou ne pas tre diffrenci ? 326

Cas : Palm dans le grand bain 331

6

6.1

6.2

Zodiac gonfle son portefeuille dactivits 345

Migration vers laval

dans lindustrie automobile 351

6.3 Bollor : un conglomrat florissant 355

6.4 Linternationalisation de la Deutsche Post 361

6.5 Le rseau global de R&D de Boeing 366

6.6 Adaptation locale et standardisation globale chez

Hindustan Lever 369

6.7 France Telecom dcroche 374

6.8 Unilever nettoie son portefeuille 396

Dbat : Lentreprise nest-elle quune dfaillance du

march ? 399

Cas : Le groupe Virgin 404

ST148-7089.book Page XV Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

LISTE DES CAS ET ILLUSTRATIONS

7

7.1

7.2

7.3

Risques dindigestion pour McDonalds 413

General Electric se branche sur lEurope 425

Le classement des options :

La Poterie Prigourdine 435

7.4 Larbre de dcision stratgique

dun cabinet dexperts comptables 436

7.5 Un projet de rseau dgouts 441

7.6 Lanalyse de sensibilit 446

7.7 Lanalyse des flux de financement :

un exemple pratique 448

Dbat : qui profitent les fusions ? 451

Cas : Carrefour la croise des chemins 456

8

8.1

8.2

Electrolux Home Products en Europe 483

La structure par quipes

chez Saab Training Systems 492

8.3 La mise en place dun PGI

chez Bharat Petroleum 498

8.4 Les rseaux de la Silicon Alley 502

8.5 Un tableau de bord prospectif chez Philips 504

8.6 Bertelsmann se dcentralise 507

8.7 Le systme ferroviaire britannique draille 513

Dbat : La stratgie et la structure :

luf et la poule ? 524

Cas : La galopade de la trottinette 530

9

9.1

9.2

9.3

9.4

Les systmes de management

de la performance 542

Quand la qualit de service contredit

la stratgie : un exemple chez KLM 545

Dabs.com la conqute du monde rel 553

Les 5(+1) forces de la concurrence

et les technologies de linformation 558

XV

9.5

Le management de la valeur actionnariale chez

Cadbury-Schweppes 565

9.6 Les entreprises de haute technologie luttent pour

payer leurs dettes 568

9.7 Evoke-1, le rcepteur DAB de Pure Digital 576

9.8 Le management de linnovation technologique

chez Merck 579

Dbat : Les ressources ou la rvolution ? 584

Cas : Benetton ou le maillage des ressources 590

10

10.1 Le management la russe 605

10.2 Le rle du contexte culturel dans la conduite du

changement : le cas dune collectivit locale 608

10.3 Les styles de conduite du changement 614

10.4 Le redressement de Cisco 620

10.5 La modification des routines

et des symboles 626

10.6 Les processus politiques selon Machiavel 630

10.7 Tisser le changement chez Pringle 636

Dbat : Peut-on piloter le changement ? 638

Cas : La Compagnie des Services Ptroliers 644

11

11.1 La planification stratgique chez Shell

et chez ENI 672

11.2 Les ateliers stratgiques chez ESB Power 678

11.3 Une vision incrmentaliste

du management stratgique 682

11.4 Innovation et inertie

dans lindustrie informatique 686

11.5 Comment orchestrer la stratgie ? 688

Dbat : Stratgie dlibre ou stratgie mergente ?

Le cas de Honda 698

Cas : lintrieur dIntel 703

Crdits photographiques

Carrefour, p. 456 ; Corbis, p. 333 ; eBay, p. 190 ;

Electrolux, p. 42 ; Getty Images, p. 258 ;

Helbert Olivier, p. 590 ; Intel, p. 702 ; LEGO, p. 134 ;

Micro Mobility Systems, p. 530 ; palmOne, p. 331 ;

Reuters p. 4, p. 72, p. 138, p. 194, p. 282, p. 340, p. 410,

p. 478, p. 536, p. 598, p. 664.

ST148-7089.book Page XVI Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

Liste des schmas

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

i.i

i.ii

i.iii

i.iv

i.v

2

I.i

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Les dcisions stratgiques

Le vocabulaire de la stratgie

Les composantes du management stratgique

Le risque de drive stratgique

11

15

18

30

Le rle du paradigme dans la formulation

de la stratgie

Les conditions de la tension adaptative

Les rgles simples

Rsum des trois prismes stratgiques

Les trois prismes stratgiques

54

60

62

64

64

Le systme stratgique

71

Les strates de lenvironnement

Le modle PESTEL

Les facteurs de globalisation

Le diamant de Porter les dterminants de

lavantage national

Le modle des 5 forces de la concurrence

Le modle du cycle de vie

Lhexagone sectoriel : les consoles

de jeux vido en 2002

Les cycles de concurrence

Indicateurs permettant de construire

des groupes stratgiques

Quelques critres de segmentation

des marchs

La valeur perue par les clients

dans lindustrie lectrotechnique

La hirarchie des 5(+1) forces dtermine

les FCS

Lanalyse SWOT

74

78

81

2.13

3

3.1 La capacit stratgique et lavantage

concurrentiel

3.2 Le vocabulaire de la capacit stratgique

3.3 Les sources de lefficience

3.4 La courbe dexprience

3.5 Les quatre sources de la robustesse

de la capacit stratgique

3.6 La chane de valeur

3.7 La filire

3.8 Une cartographie des activits

3.9 Les processus de cration des connaissances

4

4.1

4.2

4.3

Attentes et intentions

La chane de gouvernement

Forces et faiblesses des systmes

de gouvernement dentreprise

4.4 Quelques exemples dobjectifs contradictoires

4.5 La cartographie des parties prenantes :

la matrice pouvoir/intrt

4.6 Les sources et les signes de pouvoir

4.7 Quatre types de positions thiques

4.8 Quelques questions sur la responsabilit

sociale des entreprises

4.9 Les cadres de rfrence culturelle

4.10 Les quatre niveaux de la culture

organisationnelle

4.11 Le tissu culturel

4.12 Lanalyse du tissu culturel : quelques

questions utiles

196

199

83

91

103

I.ii

Le systme stratgique de Kindercare

269

Les choix stratgiques

280

108

109

II.i

5

5.1

Les tapes des choix stratgiques

par domaine dactivit

5.2 Les critres de segmentation stratgique

5.3 Les stratgies gnriques : lhorloge stratgique

5.4 La diffrenciation : sophistication ou puration

5.5 La robustesse de lavantage concurrentiel

5.6 Mouvements stratgiques et construction

de barrires

5.7 Comptition et collaboration

5.8 Un dilemme du prisonnier

5.9 Un jeu simultan

5.10 Un jeu squentiel

6

6.1 Les enjeux de la stratgie au niveau

de lentreprise

6.2 Lentreprise multi-activit

6.3 Les options dintgration pour

une entreprise industrielle

6.4 Quelques motivations de lintgration

verticale

6.5 Quelques motivations de la diversification

conglomrale

6.6 La diversification et la performance

111

116

119

124

126

141

143

147

149

155

164

167

170

183

207

216

218

223

228

231

234

238

240

241

285

287

292

296

309

314

318

321

322

323

342

343

349

350

356

357

ST148-7089.book Page XVII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

LISTE DES SCHMAS

6.7

Avantages et inconvnients des modalits

363

dinternationalisation

6.8 Trois logiques de groupe

376

6.9 Les trois logiques de groupe et la cration

381

de performance

6.10 La matrice BCG

383

6.11 La matrice de portefeuille dans le service

387

public

6.12a) Indicateurs des atouts de lentreprise

389

et des attraits du march

6.12b) La matrice attraits/atouts

389

6.12c) Recommandations stratgiques fondes

390

sur la matrice attraits/atouts

6.12d) Linternationalisation fonde sur la matrice

390

attraits/atouts

6.13 La matrice Ashridge

393

6.14 Le rle des filiales dans les organisations

395

internationalises

7

7.1 Les orientations de dveloppement stratgique :

414

la matrice de Ansoff

7.2 Les enjeux de la stratgie au niveau

420

de lentreprise

7.3 Formes des alliances et partenariats

429

7.4 valuer la pertinence grce aux outils

432

du diagnostic stratgique

7.5 Quelques exemples de pertinence

433

7.6 valuer la pertinence relative des options

434

stratgiques

7.7 valuer lacceptabilit des options

437

stratgiques

7.8 Lvaluation de la rentabilit des options

439

stratgiques

7.9 Lanalyse des options relles

443

7.10 Le dploiement des ressources : quelques

449

questions cls

II.ii

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Les phases de la prise de dcision stratgique

Les configurations organisationnelles :

structures, processus de coordination et

interactions

Une structure fonctionnelle

Une structure divisionnelle

Deux exemples de structures matricielles

Les structures multinationales

Comparaison des structures

Les processus de coordination

La planification bas-haut

Un exemple de tableau de bord prospectif

Interactions internes et externes

La planification stratgique

Le contrle financier

Le contrle stratgique

465

480

482

485

487

489

493

495

500

505

506

509

510

511

XVII

8.14 Deux manires damliorer laccessibilit

dun rseau

8.15 Les six configurations organisationnelles

de Mintzberg

8.16 Deux exemples de cycles de renforcement

8.17 Quelques dilemmes organisationnels

9

9.1 Les leviers stratgiques

9.2 Stratgie et ressources humaines

9.3 Lavantage concurrentiel grce

aux ressources humaines

9.4 Stratgie et information

9.5 Les nouveaux modles conomiques

9.6 Stratgie et finance

9.7 Les gnrateurs de valeur actionnariale

9.8 Le financement dans diffrents contextes

9.9 Lavantage concurrentiel par linnovation

technologique

9.10 Stratgie et technologie

9.11 Dvelopper ou acqurir la technologie

9.12 Le financement et la localisation de la R&D

9.13 Lintgration des ressources dans le lancement

dun nouveau produit

10

10.1 Les lments cls de la conduite

du changement stratgique

10.2 Les types de changements stratgiques

10.3 Linfluence du contexte sur le changement

stratgique

10.4 Lanalyse de champ de forces

10.5 Les styles de conduite du changement

stratgique

10.6 Les formes de leadership stratgique

10.7 La rduction de cots et la gnration

de chiffre daffaires

10.8 Les rites organisationnels et le changement

culturel

10.9 Les mcanismes politiques dans les

organisations

10.10 Manuvres politiques et changement

10.11 Communiquer efficacement le changement

11

11.1 Les processus dlaboration de la stratgie

11.2 Les trajectoires dlaboration de la stratgie

11.3 Les dcisions passes peuvent orienter

la stratgie

11.4 Un cycle de planification stratgique

11.5 La dynamique du changement de paradigme

11.6 Quelques configurations des processus

stratgiques

11.7 La perception des processus stratgiques

par managers

11.8 Llaboration de la stratgie selon le contexte

environnemental

515

519

521

523

538

540

549

551

556

561

562

564

571

573

578

580

582

601

602

604

609

610

615

619

624

628

629

631

666

667

668

669

685

690

91

694

ST148-7089.book Page XVIII Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

Stratgique : mode demploi

Au dbut de chacune des trois parties, des pages d'ouverture

prsentent brivement les questions traites, avec le diagramme correspondant.

Chapitre 11

Comprendre

les processus stratgiques

Partie 3

Le dploiement

stratgique

Objectifs

Aprs avoir lu ce chapitre, vous serez capable de :

Cette introduction explique :

Le rle des structures, des

processus de coordination et

des interactions

organisationnelles dans le

dploiement des stratgies.

Les liens entre la stratgie et

diffrents leviers : ressources

humaines, information,

ressources financires et

technologie.

Limportance de la

comprhension du contexte

organisationnel, en

particulier les obstacles au

changement stratgique.

Comprendre la diffrence entre la stratgie dlibre et la stratgie mergente.

Expliquer diffrents processus dlibrs de dveloppement dune stratgie :

Les systmes de planification stratgique ;

Les ateliers stratgiques et les groupes de projet ;

Le rle des consultants en stratgie ;

Les stratgies imposes par lexterne.

Expliquer diffrents processus mergents de dveloppement dune stratgie :

Lincrmentalisme logique ;

Les routines dallocation de ressources ;

Les processus culturels ;

Les processus politiques.

Comprendre comment ces processus peuvent prendre diffrentes formes selon

le contexte.

Expliquer certains des problmes auxquels les managers peuvent tre

confronts lors du dveloppement de la stratgie, notamment :

Le risque de drive stratgique ;

Le dveloppement dune organisation apprenante ;

Le dveloppement de la stratgie dans lincertitude et la complexit.

Au dbut de chacun

des onze chapitres,

les objectifs

prsentent ce que

vous devrez avoir

assimil l'issue de

la lecture.

B . 1 Introduction

Les diffrentes composantes

de la gestion du changement :

outils, styles et rles.

Il est important de faire la distinction entre dune part les concepts et les ides qui

permettent dexpliquer ce que sont les stratgies et dautre part les processus par

lesquels elles sont labores dans les organisations. Jusquici dans cet ouvrage,

nous avons principalement dtaill le premier point. Ce chapitre est consacr au

second.

La section 11.2 prsente quelques concepts fondamentaux permettant de

mieux comprendre les processus stratgiques. Elle distingue notamment les stratgies dlibres (celles qui sont conues et planifies) et les stratgies mergentes.

Selon le point de vue orthodoxe, les stratgies sont dlibres. La section 11.3

Les illustrations sont des mini cas agrments de questions qui mettent les concepts en pratique.

la fin de chaque chapitre, un dbat expose une question controverse.

CHAPITRE 6 LA STRATGIE AU NIVEAU DE LENTREPRISE ET LA STRATGIE INTERNATIONALE

345

Illustration 6.1

Zodiac gonfle son portefeuille dactivits

En jouant sur diffrents pivots permettant des

diversifications lies successives, une entreprise peut

constituer un portefeuille dactivits vari tout en

maintenant dindniables synergies.

Lentreprise Zodiac fut fonde Boulogne Billancourt en

banlieue parisienne en 1896 par Maurice Mallet, aprs

que celui-ci eut effectu sa premire ascension en ballon. Lactivit consistait alors fabriquer des dirigeables,

ce qui fait de Zodiac la plus ancienne entreprise aronautique au monde encore en activit. la suite de lexplosion du zeppelin Hindenburg prs de New York en 1937,

Zodiac dcida de scarter de la production de dirigeables jugs trop dangereux par le grand public pour se

recentrer sur la fabrication de canots pneumatiques. Cela

lui permettait dexploiter sa technologie des structures

gonflables. Cette diversification tait particulirement

judicieuse, puisquen 1996 lentreprise clbra la vente

de son millionime canot. Ce produit, remarquablement

pratique et peu coteux (moins de 10 000 euros), tait

devenu trs populaire tant auprs des militaires que des

plaisanciers, au point de devenir un nom commun.

Pour autant, face une concurrence de plus en plus

active, notamment en provenance dItalie, Zodiac avait

tenu ne pas senfermer dans cette seule activit. En 1978,

lentreprise racheta Aerazur, spcialis dans les gilets de

sauvetage et les radeaux de survie gonflables (deux produits cohrents avec lactivit marine), mais galement

dans les parachutes. Cette acquisition, suivie en 1979 de

celle de EFA, un autre spcialiste des parachutes, permit

Zodiac de revenir en force sur le march de laronautique.

En effet, les compagnies ariennes taient les premiers

clients mondiaux de gilets de sauvetage et de radeaux de

survie. Cette rorientation fut confirme en 1987 par le

rachat de Air Cruisers, un fabricant de toboggans dvacuation gonflables. Zodiac devint ainsi un fournisseur de

premier plan de Boeing, McDonnell Douglas et Airbus.

Cette position fut encore renforce par lacquisition des

deux principaux fabricants mondiaux de siges davions,

le Franais Sicma Aero Seats en 1987 et lAmricain Weber

Aircraft en 1992. En 1997, Zodiac racheta pour 150 millions

deuros lAmricain MAG Aerospace, leader mondial des

toilettes et compacteurs de dchets pour avions. Enfin,

avec le rachat de Intertechnique en 1999 et de Esco en

2002, Zodiac accda un portefeuille dquipements

aronautiques actifs comme la gestion de loxygne,

de la puissance lectrique ou des systmes de freinage et

darrt durgence. Ces nouvelles comptences lui permirent de se diversifier dans les quipements automobiles

296

PARTIE 2 LES CHOIX STRATGIQUES

Schma 5.4

(notamment les airbags) et dans les systmes de mesure

et de transmission.

Paralllement, Zodiac conforta sa position dans les

canots gonflables en rachetant plusieurs concurrents :

Bombard-LAngevinire en 1980, Sevylor en 1981, Hurricane et Metzeler en 1987.

Enfin, Zodiac dveloppa partir de 1981 une division

de fabrication de piscines. Si les premires tentatives

reprenaient la technologie de la structure gonflable, le

groupe stendit par la suite l encore par croissance

externe vers les piscines hors sol structure rigide, les

systmes de nettoyage et de purification deau (grce

des technologies galement utilises dans les avions) et

les articles gonflables de sport et de jeux nautiques

(cette dernire activit fut revendue en 2004).

Au total, le chiffre daffaires consolid du groupe

Zodiac dpassa les 1,56 milliard deuros en 2004, pour un

rsultat net de 125 millions, avec une trs forte prsence

linternational, notamment aux tats-Unis. Laction tait

cote la Bourse de Paris et des rumeurs dOPA de la part

de groupes amricains taient rcurrentes. Le capital restait dtenu 25 % par des actionnaires familiaux (40 % des

droits de vote), qui avec les participations des investisseurs institutionnels, des dirigeants et des salaris rassemblaient plus de 55 % des droits de vote. Par ailleurs, tant

donn que prs de 25 % du chiffre daffaires du groupe

taient raliss dans des activits de dfense, une OPA

hostile tait interdite par le droit franais.

Sur les trois ples, aronautique (civile et militaire),

technologies (automobile, systmes de transmission et de

mesure) et marine (qui incluait les piscines), le premier tait

largement dominant, avec les deux tiers du chiffre daffaires

total. Zodiac dtenait plus de 40 % du march mondial de

certains quipements des avions de ligne, avec notamment

la fourniture du systme de distribution lectrique des nouveaux Airbus A380 et Boeing 7E7. Enfin, dbut 2004, les

deux sondes amricaines Spirit et Opportunity se posrent

sur la plante Mars grce des parachutes Zodiac. Seule

lactivit dorigine, les dirigeables, semblait encore carte,

mme si des projets de rhabilitation de ce moyen de transport existaient, notamment en Allemagne.

Sources : zodiac.com ; Les Echos, 9 novembre 2002 ; Le Figaro conomie, 24 mai 2004.

Questions

1. Identifiez sur quels pivots a repos chacune des diversifications de Zodiac.

2. En utilisant des synergies avec les activits existantes,

proposez de nouvelles pistes de diversification pour

Zodiac.

La diffrenciation : sophistication ou puration

Prix

levs

Profit

Cot

Diffrenciation

vers le haut

(sophistication)

Prix des

concurrents

Prix

et

Cots

Les schmas

donnent une vision

claire et synthtique

des ides

fondamentales.

Profit des

concurrents

Cots des

concurrents

Prix

Profit

Faibles

La stratgie de

sophistication

consiste proposer

un produit ou

service dont la

valeur est juge

suprieure celles

des offres

concurrentes

Diffrenciation

vers le bas

(puration)

Cot

perue par le client mais rduire le prix, lpuration sappuie sur la rduction

simultane mais dissymtrique du prix et de la valeur.

Plus ou moins consciemment, lpuration nest pas considre comme une

stratgie noble , en particulier par les ingnieurs qui prfrent gnralement

perfectionner leurs produits plutt que les simplifier lextrme ou par les

financiers qui sont plus rassurs par une marge unitaire leve que par la promesse de volumes importants. Cest pourtant une approche qui peut permettre

des succs clatants, comme le montre le cas de Bic, qui a russi lappliquer successivement pour les stylos, les briquets et les rasoirs (mais en chouant, il est vrai,

dans le parfum). De plus, comme le montre lillustration 5.2, lpuration peut tre

utilise par une entreprise afin de pntrer sur un march et constituer une tte de

pont, ce qui lui permet de raliser des volumes de vente suffisants pour financer

son volution vers dautres stratgies. Lillustration 5.3 montre que lpuration

peut galement se rvler pertinente dans une industrie o de gros concurrents

tablis proposent une offre trop labore pour la plupart des clients.

linverse, la diffrenciation vers le haut ou stratgie de sophistication

consiste proposer un produit ou service dont les caractristiques sont juges

suprieures celles des offres concurrentes et valorises comme telles par la clientle. En utilisant ce surcrot de valeur, on peut soit trajectoire 4 augmenter la

part de march (et ainsi rduire les cots en jouant sur un ventuel effet dexprience), soit trajectoire 5 accrotre les marges en pratiquant des prix suprieurs. Dans les deux cas, le profit est suprieur celui obtenu par les concurrents.

Tous les concepts

cls sont dfinis

dans la marge. Ces

dfinitions sont

reprises dans un

glossaire la fin de

l'ouvrage.

ST148-7089.book Page XIX Vendredi, 29. avril 2005 11:09 11

XIX

la fin de chaque chapitre, un rsum synthtise les ides essentielles.

CHAPITRE 5 LES STRATGIES PAR DOMAINE DACTIVIT

Rsum

CHAPITRE 1 INTRODUCTION LA STRATGIE

39

Lectures recommandes

La segmentation stratgique consiste subdiviser lorganisation en domaines

dactivit stratgique (DAS) qui correspondent des combinaisons spcifiques de triplets marchs/concurrents/technologies auxquelles il est possible

dallouer ou retirer des ressources de manire indpendante. Lidentification

des DAS est un pralable indispensable la dfinition des stratgies concurrentielles, mais cest pourtant une tape complexe, largement intuitive et toujours contestable.

Les stratgies par domaine dactivit consistent obtenir un avantage concurrentiel.

Les choix fondamentaux qui soffrent aux domaines dactivit stratgique en

termes de construction dun avantage concurrentiel sont :

327

Il est utile dapprofondir certains des aspects

fondamentaux voqus ici, en particulier en ce

qui concerne la manire dont les stratgies sont

gres en pratique et les leons quil est possible

den tirer :

La stratgie de prix, qui consiste proposer une offre comparable celle des

concurrents, mais un prix infrieur, par exemple en jouant sur un accroissement du volume de production. Obtenir un avantage de cots permet soit

daugmenter temporairement les marges, soit de rduire les prix et ainsi de

conqurir des parts de march.

La stratgie de diffrenciation, qui consiste soit proposer une offre plus labore que celle des concurrents, mais un prix suprieur (stratgie de sophistication), soit proposer une offre moins labore que celle des concurrents,

mais un prix infrieur (stratgie dpuration). Dans les deux cas, il sagit

daccrotre le diffrentiel entre le cot et le prix.

La stratgie hybride, qui consiste proposer pour un prix rduit une offre

dont la valeur perue est suprieure celle des concurrents.

La stratgie de focalisation, qui consiste se concentrer sur une niche de march dont les besoins sont spcifiques.

Pour conserver un avantage concurrentiel, il est gnralement ncessaire de

dtenir une combinaison de comptences organisationnelles difficilement

imitables par les concurrents. Il est galement envisageable de verrouiller un

march en devenant le standard de lindustrie, reconnu par les fournisseurs et

les clients.

Dans un environnement hypercomptitif, il est trs difficile de maintenir un

avantage concurrentiel. La vitesse, la flexibilit, linnovation et la volont de

changer les stratgies gagnantes sont les conditions du succs. Dans de telles

circonstances, les comptences requises pour obtenir le succs rsident dans

les caractristiques structurelles et culturelles des organisations.

Dans certaines conditions, la collaboration peut tre prfrable la comptition ou compatible avec elle.

La thorie des jeux permet danalyser les manuvres stratgiques des concurrents afin de les devancer ou de les contrecarrer.

Pour un tat de lart complet, louvrage coordonn par H. Laroche et J.-P. Nioche, Repenser la stratgie, fondements et perspectives,

Vuibert, 1998, expose les diffrents fondements thoriques du champ stratgique. On

peut galement se rfrer J. Kay, Foundations

of Corporate Success : How business strategies

add value, Oxford University Press, 1993 et

R. Whittington, What is Strategy an Does it

Matter?, 2e dition, Routledge, 2001.

Travaux pratiques

2. En vous inspirant du schma 1.2 et de lillustration 1.2, relevez et expliquez des exemples

de vocabulaire stratgique utiliss dans le

rapport annuel dune entreprise de votre

choix.

En utilisant des rapports annuels, des articles de presse et des sites Internet, rdigez une

tude de cas (semblable celles portant sur

La meilleure source sur la recherche francophone en management stratgique est indiscutablement le site de lAssociation internationale

de management stratgique :

www.strategie-aims.com.

Le lecteur est invit actualiser rgulirement

sa connaissance des dveloppements stratgiques par la lecture de journaux, magazines

conomiques et sites Internet.

Pour une discussion sur la stratgie dans diffrents types dorganisations, il est possible de se

reporter lanalyse coordonne par H. Mintzberg, J.B. Quinn et S. Ghoshal, The Strategy

Process: Concepts, contexts and cases, 4e dition,

Prentice Hall, 2003.

Signale des exercices dun niveau plus avanc

1. En utilisant les lments tudis dans la section 1.1.1, dcrivez la stratgie dune organisation qui vous est familire.

3.

Dell ou Electrolux) qui dcrit le dveloppement stratgique dune organisation.

4. En vous inspirant du schma 1.3, identifiez

les composantes du management stratgique

dans une organisation de votre choix.

5.

En vous inspirant du schma 1.3, montrez

en quoi les composantes du management

stratgique diffrent dans :

a) Une PME.

b) Une grande multinationale.

c) Une organisation de service public.

la fin de chaque

chapitre, des

lectures

recommandes

permettent

d'approfondir votre

connaissance des

concepts cls. Une

bibliographie

francophone figure

la fin de l'ouvrage.

la fin de chaque chapitre, des travaux pratiques, organiss en deux niveaux de

difficult, permettent de vrifier votre matrise des concepts. Par ailleurs, des

exercices de synthse aident identifier les liens existants entre plusieurs chapitres.

la fin de chaque chapitre,

un cas de quelques pages permet de consolider votre matrise des principaux thmes.

190

PARTIE 1 LE DIAGNOSTIC STRATGIQUE

tude de cas

eBay lcoute

Au moins 30 millions de personnes ont achet

et vendu pour plus de 20 milliards de dollars sur

eBay en 2003, soit un montant suprieur au produit national brut de 70 pays dans le monde.

Plus de 150 000 entrepreneurs ont ralis la totalit de leur activit sur eBay en y vendant des

produits aussi diffrents que des pilules pour

maigrir, des sacs main de grande marque, des

BMW 30 000 dollars ou des lattes industrielles.

Rien que pour les automobiles, il sen vend plus

sur eBay que dans le plus vaste rseau de distribution des tats-Unis, le groupe AutoNation. Au

total, eBay est une nouvelle manire de faire du

commerce. Nous sommes en train de crer quelque chose qui nexistait pas. Ce ntait pas prvu,

mais au fur et mesure que les utilisateurs se

sont lancs dans llectronique grand public, les

voitures ou les quipements industriels, eBay a

suivi. Aujourdhui, on trouve 27 000 catgories

de produits sur eBay, dont huit dpassent chacune un milliard de dollars de chiffre daffaires.

Ainsi sexprimait Meg Whitman, prsidentdirecteur gnral de eBay.

Le modle conomique de eBay

Le principe de eBay consistait fournir une place

de march Internet lchelle mondiale et prlever une taxe sur chacune des transactions. Le

modle conomique sappuyait avant tout sur les

clients, qui se chargeaient la fois du dveloppement de produits, de la force de vente, du marketing, de la publicit et mme de la scurit.

Lorganisation avait t fonde en 1995, par

un Franais vivant en Californie, Pierre Omidyar, dont la petite amie souhaitait vendre sa collection de distributeurs de bonbons Pez. Pour

cela, il cra un premier site, relativement basique,

baptis Auction Web. Cependant, lambition de

Pierre Omidyar allait bien au-del : il voulait

donner aux consommateurs la possibilit de faire

Commentaires

sur la partie 3

La stratgie en action

du commerce sans passer par lintermdiaire de

puissantes entreprises. Il voulait que les utilisateurs prennent en charge la vie de leur communaut et dcident eux-mmes de la manire de

faire voluer le site Internet qui en tait le support. Cela fonctionna. Rapidement, il passa ses

nuits modifier le site en fonction des suggestions que les acheteurs et les vendeurs lui

faisaient parvenir par courrier lectronique : correction derreurs dans le programme, mais aussi

ajout de nouvelles catgories de produits. En

2004, prs de 100 000 messages dutilisateurs

taient ainsi publis chaque semaine sur le site. Il

sagissait avant tout dastuces permettant de

mieux utiliser le site, de signalement de problmes techniques ou de campagnes de lobbying

visant obtenir certaines volutions. Le directeur

de lexploitation, Brian Swette, dclarait ainsi :

Le truc, cest dtre la hauteur de ce que veulent les acheteurs et les vendeurs. Nous avons d

constamment changer nos manires de faire.

Nous sommes partis du principe que sil y a du

Dans le chapitre 1, nous avons prsent la structure gnrale de cet ouvrage (voir

le schma 1.3). Nous avons successivement dtaill le diagnostic stratgique (voir

la partie 1), les choix stratgiques (voir la partie 2) et enfin le dploiement stratgique (voir la partie 3). Cependant, nous avons galement soulign dans le chapitre 1 que mme si ces thmes sont drouls de manire squentielle tout au long

de louvrage, il sagit dune distinction artificielle utilise pour des raisons pdagogiques et non par souci de vraisemblance.

Ce commentaire se focalise sur la partie 3 afin de rinterprter les chapitres

consacrs lorganisation, aux leviers stratgiques et au changement au travers

des trois prismes (prisme de la mthode, prisme de lexprience et prisme de la

complexit). Cependant, il convient de se demander si la traduction de la stratgie en actions doit tre considre comme une tape distincte et comme le

rsultat des autres composantes du management stratgique. En fait, le diagnostic stratgique, qui consiste comprendre linfluence des forces de lenvironnement, de la capacit stratgique de lorganisation et des attentes des

parties prenantes, peut ainsi rsulter du dploiement stratgique bien plus que

de mthodes danalyse rigoureuses. De mme, les choix stratgiques sont souvent contraints par les conditions de leur mise en uvre et par une succession

dexprimentations.

la fin de chaque

partie, des

commentaires

soulignent les liens

entre les concepts

tudis et les

interprtent selon

plusieurs

perspectives.

Le dploiement stratgique au travers du prisme de la mthode

Pour certains managers, lapproche squentielle est la seule manire logique de

concevoir le management stratgique. Le prisme de la mthode cautionne cette

vision linaire, dans laquelle le dploiement stratgique est considr comme une

extension du processus de planification : une stratgie est dabord formule, puis

elle est mise en uvre. Limportant est alors de bien veiller la logique intrinsque

de la stratgie, den persuader les individus, de concevoir les structures et les systmes de contrle appropris afin de les utiliser comme outils de changement,

dallouer les ressources ncessaires et enfin de planifier la chronologie du dploiement. Des systmes de vrification et des boucles de rtroaction peuvent tre mis

en place afin daffiner la stratgie mais tout cela sinscrit dans une squence

linaire. Selon cette reprsentation du management stratgique, la rflexion prcde ncessairement laction.

Ce processus repose sur une stricte rpartition des rles. Les dirigeants sont en

charge de la formulation de la stratgie. Ils dterminent les orientations de dveloppement grce une analyse minutieuse de lenvironnement et du contexte organisationnel, valuent prcisment les options stratgiques et enfin les traduisent en

Pour aller plus loin,

vous trouverez sur

www.strategique.biz

de nombreux

complments

pdagogiques

Stratgique.

Vous aimerez peut-être aussi

- Gestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionD'EverandGestion financière des PME : théories et pratiques, 2e éditionÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)

- Outils de Strategie (FR) 2003Document134 pagesOutils de Strategie (FR) 2003anon-57194099% (109)

- Fusion AcquisitionDocument334 pagesFusion AcquisitionRachid Lahcen100% (4)

- (LM) Demil, Benoît - Warnier, Vanessa - Lecocq, Xavier - Stratégie Et Business Models - Master-Pearson Education France (2013)Document245 pages(LM) Demil, Benoît - Warnier, Vanessa - Lecocq, Xavier - Stratégie Et Business Models - Master-Pearson Education France (2013)clem1983100% (1)

- StratégiqueDocument670 pagesStratégiquekiswjuPas encore d'évaluation

- Strategique 7089 PDFDocument752 pagesStrategique 7089 PDFmiya093% (91)

- Analyse Économique Et Stratégie D'entrepriseDocument292 pagesAnalyse Économique Et Stratégie D'entreprisemednajah100% (2)

- Promouvoir la diversification des exportations dans les pays fragiles: Les chaînes de valeur émergentes du Mali, du Tchad, du Niger et de la GuinéeD'EverandPromouvoir la diversification des exportations dans les pays fragiles: Les chaînes de valeur émergentes du Mali, du Tchad, du Niger et de la GuinéePas encore d'évaluation

- Stratégique Le LivreDocument753 pagesStratégique Le Livremuselhak100% (5)

- Créer et développer une PME dans une économie mondialisée: Études de cas réels d’entreprisesD'EverandCréer et développer une PME dans une économie mondialisée: Études de cas réels d’entreprisesPas encore d'évaluation

- Analyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsD'EverandAnalyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsPas encore d'évaluation

- Planification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesD'EverandPlanification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)

- Stratégie Et Modalités de CroissanceDocument46 pagesStratégie Et Modalités de CroissanceAyoubAouadPas encore d'évaluation

- Strat É GiesDocument324 pagesStrat É GiesjeanPas encore d'évaluation

- La PLANIFICATION STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES, 2E EDITIOND'EverandLa PLANIFICATION STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES, 2E EDITIONPas encore d'évaluation

- Organisation Et Gestion de La Production (Cours Et Problemes)Document8 pagesOrganisation Et Gestion de La Production (Cours Et Problemes)Valéry Epee EbonguePas encore d'évaluation

- Modele Business Plan GratuitDocument3 pagesModele Business Plan GratuitJean AmaniPas encore d'évaluation

- Etude de Faisabilité D'un Projet Exemple PDFDocument20 pagesEtude de Faisabilité D'un Projet Exemple PDFmed chh100% (1)

- Diagnostic & Stratégie ESSEC MPDocument23 pagesDiagnostic & Stratégie ESSEC MPbouraadaPas encore d'évaluation

- Stratégie D'entreprise ESSEC MPDocument64 pagesStratégie D'entreprise ESSEC MPbouraadaPas encore d'évaluation

- Les Fondements de La StrategieDocument22 pagesLes Fondements de La StrategiebencharkiPas encore d'évaluation

- L'Analyse de La Démarche Stratégique Pour Le Choix de La Stratégie de DiversificationDocument100 pagesL'Analyse de La Démarche Stratégique Pour Le Choix de La Stratégie de Diversificationsaid amalPas encore d'évaluation

- Baromètre des pratiques de gestion des petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières au CamerounD'EverandBaromètre des pratiques de gestion des petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières au CamerounPas encore d'évaluation

- Stratégie D'internalisation: (Anné E)Document10 pagesStratégie D'internalisation: (Anné E)Soukaina ToumzinePas encore d'évaluation

- L'externationalisation de L'audit InterneDocument55 pagesL'externationalisation de L'audit InternelaimondPas encore d'évaluation

- LE PLAN D'INTERVENTION OU DE TRANSITION: Un processus et des ententesD'EverandLE PLAN D'INTERVENTION OU DE TRANSITION: Un processus et des ententesPas encore d'évaluation

- Cours Management StrategiqueDocument66 pagesCours Management StrategiqueKhalid BenichePas encore d'évaluation

- Maxi Fiches de StratégieDocument178 pagesMaxi Fiches de Stratégieriadh21Pas encore d'évaluation

- Survivre à son projet de recherche: Introduction à la méthodologie en gestionD'EverandSurvivre à son projet de recherche: Introduction à la méthodologie en gestionPas encore d'évaluation

- F0243 TDMDocument8 pagesF0243 TDMWafa Boudaly0% (1)

- F0155 TDMDocument10 pagesF0155 TDMWessim BmwPas encore d'évaluation

- TC PDFDocument19 pagesTC PDFaustronesianPas encore d'évaluation

- Stratégique Le LivreDocument753 pagesStratégique Le Livretaha.amineabdelazizPas encore d'évaluation

- Fsjes S5 MS 2024Document71 pagesFsjes S5 MS 2024aymanla018Pas encore d'évaluation

- L1 - Introduction Aì La Gestion - CoursDocument116 pagesL1 - Introduction Aì La Gestion - Coursbenisr1001Pas encore d'évaluation

- XX CNE-Prospective 000947Document147 pagesXX CNE-Prospective 000947ziko benPas encore d'évaluation

- Free Download Marketing Management 15Th Edition Philip Kotler Full Chapter PDFDocument51 pagesFree Download Marketing Management 15Th Edition Philip Kotler Full Chapter PDFeileen.cooper698100% (25)

- Université Internationale Des Sciences Sociales Hampaté BaDocument29 pagesUniversité Internationale Des Sciences Sociales Hampaté BaArou N'aPas encore d'évaluation

- Cas Pratique À Rendre 2023 07 06Document6 pagesCas Pratique À Rendre 2023 07 06titoPas encore d'évaluation

- L'analyse de La Démarche Stratégique Pour Le Choix de La Stratégie de Diversification PDFDocument100 pagesL'analyse de La Démarche Stratégique Pour Le Choix de La Stratégie de Diversification PDFsaid amalPas encore d'évaluation

- ESC 102 1 Analyse StrategiqueDocument55 pagesESC 102 1 Analyse StrategiqueImane EmyPas encore d'évaluation

- Cadre de Référence - E.O.a.E (SC - Eco)Document13 pagesCadre de Référence - E.O.a.E (SC - Eco)lebanesefreePas encore d'évaluation

- 2008 02 - Warrant Francoise - Bonnes Pratiques Gouvernance PolesDocument119 pages2008 02 - Warrant Francoise - Bonnes Pratiques Gouvernance PolesMarcel KPas encore d'évaluation

- M10926Document182 pagesM10926Zaio PubgPas encore d'évaluation

- Management StratégiqueDocument6 pagesManagement StratégiqueberengersPas encore d'évaluation

- Cadre de Référence Pour LEconomie Et Organisation Administrative Des Entreprises SEDocument13 pagesCadre de Référence Pour LEconomie Et Organisation Administrative Des Entreprises SEelissaPas encore d'évaluation

- Support de CoursDocument66 pagesSupport de CoursEs-saheby Kariim100% (1)

- Gestion de L'informationDocument122 pagesGestion de L'informationYapi Franck Bernus GBOUROUPas encore d'évaluation

- Cours PGS LicenceDocument78 pagesCours PGS LicenceKOFFIPas encore d'évaluation

- 2 - These Intégration de La Stratégie Des Ressources Humaines A La Stratégie GlobaleDocument244 pages2 - These Intégration de La Stratégie Des Ressources Humaines A La Stratégie GlobaleIlhemIlhemPas encore d'évaluation

- Les Titans Économiques : Les Entreprises les Plus Riches qui Dominent le MondeD'EverandLes Titans Économiques : Les Entreprises les Plus Riches qui Dominent le MondePas encore d'évaluation

- La maturité en gestion de projet: Améliorer la performance organisationnelleD'EverandLa maturité en gestion de projet: Améliorer la performance organisationnellePas encore d'évaluation

- Six clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l’ère de l’industrie 4.0D'EverandSix clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l’ère de l’industrie 4.0Pas encore d'évaluation

- Pour une innovation équilibrée entre exploration et exploitation: Le tableau de bord de l'innovateurD'EverandPour une innovation équilibrée entre exploration et exploitation: Le tableau de bord de l'innovateurPas encore d'évaluation

- Les Défis des PME du Sud et du Nord: Vers leur développement durableD'EverandLes Défis des PME du Sud et du Nord: Vers leur développement durablePas encore d'évaluation