Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Centrales Hydrauliques

Centrales Hydrauliques

Transféré par

Brah SaminouTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Centrales Hydrauliques

Centrales Hydrauliques

Transféré par

Brah SaminouDroits d'auteur :

Formats disponibles

CENTRALES HYDRAULIQUES

FONCTIONNEMENT

Les différentes centrales hydrauliques

Les centrales hydrauliques utilisent la force de l’eau en mouvement, autrement dit l’énergie hydraulique

des courants ou des chutes d’eau (fleuves, rivières, lacs, mers), pour la transformer en énergie électrique.

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable.

Il existe 2 sortes de centrales hydrauliques :

• Les centrales au fil de l’eau qui utilisent la force du courant : elles turbinent en continu l’eau

descendant des rivières.

• Les centrales à accumulation : l’eau est stockée dans un lac retenu par un barrage.

Lorsqu’il y a un besoin en électricité, on ouvre les vannes. Grâce à une différence de hauteur,

l’eau s’écoule et est conduite à travers à une turbine. Cette méthode permet d’ajuster la

production électrique à la demande des consommateurs.

On peut y ajouter la STEP (Station de transfert d’énergie par Pompage), qui n’est pas une centrale hydraulique

de production à proprement dit. La STEP est un des rares moyens de stocker l’électricité en quantité

importante.

Comment ça marche

L’énergie cinétique du courant d’eau (centrale au fil de l’eau), ou l’énergie potentielle de la chute d’eau

(barrage), est transformée par une turbine en énergie mécanique, elle-même transformée en énergie

électrique par un alternateur.

La STEP utilise l’électricité en surplus produite par d’autres centrales, pour remonter par pompage l’eau d’un

bassin inférieur vers un bassin supérieur. L’eau ainsi stockée en hauteur peut être redescendue pour faire tourner

une turbine, et convertir l’énergie potentielle gravitationnelle de l’eau en électricité, au moment désiré. Toutefois, les

STEP consomment un peu plus d’électricité pour le pompage qu’elles n’en restituent en mode production. La perte

d’électricité lors de ce transfert est d’environ 20 à 30%.

© GDF SUEZ 2013

1/9

CENTRALES AU FIL DE L’EAU

PRODUCTION

TRANSPORT / DISTRIBUTION

ENVIRONNEMENT

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

PRODUCTION

Puissance produite

Les centrales au fil de l’eau utilisent le débit du fleuve, et fournissent une électricité à faible coût. La puissance

délivrée dépend du débit du fleuve. Leur capacité peut aller de moins de 1 mégawatt (mini centrales

hydroélectriques) à plusieurs centaines de mégawatts.

Contraintes géographiques

Les centrales au fil de l’eau sont installées principalement en plaine, sur les fleuves et rivières.

Exploitation

Peu modulables et difficiles à arrêter, les centrales au fil de l’eau produisent de l’électricité fatale, utilisée en base,

offrant une production constante et fiable. Cependant, en cas de grande sécheresse, si le débit du fleuve est

réduit, la production hydroélectrique peut être interrompue.

TRANSPORT / DISTRIBUTION

Tension produite

En France, la production au fil de l’eau injecte sur le réseau une puissance de 3000 à 4000 MW en permanence.

L’hydroélectricité venant des petites centrales au fil de l’eau est consommable localement, et peut alimenter des

sites isolés en zone rurale. Proches des consommateurs, ces centrales contribuent à limiter les pertes sur le

réseau, en évitant le transport sur de longues distances.

Raccordement

L’hydraulique de faible puissance (inférieure à 12 MW) peut être injectée directement dans le réseau de distribution

en moyenne tension (MT). Au-delà, elle peut être injectée dans le réseau de transport en haute ou très haute

tension (HT - THT).

© GDF SUEZ 2013

2/9

CENTRALE AU FIL DE L’EAU

ENVIRONNEMENT

Ressources

La production au fil de l’eau ne consomme ni eau ni combustibles fossiles, elle utilise une source d’énergie

primaire renouvelable et inépuisable (le courant).

Pollution

Les centrales au fil de l’eau ne produisent ni émission de CO2, ni rejets polluants, ni déchets.

Impacts sur la biodiversité

Le franchissement des turbines des centrales hydroélectriques provoque une mortalité importante des

populations de poissons migrateurs (saumons, truites de mer, anguilles).

Des solutions techniques existent pour réduire cette mortalité, sans l’annuler totalement (grilles fines

empêchant l’accès aux turbines, turbines « ichtyo-compatibles », à faible vitesse de rotation et formes de pâles

particulières, arrêt du turbinage en période de pic de migration, dispositifs de capture-transport…).

Solutions pour limiter les impacts

Au niveau européen, la directive cadre sur l’eau (DCE) impose un objectif de bon état écologique des cours

d’eau pour 2015, la richesse de la biodiversité étant l’un des indicateurs de ce « bon état ».

Au niveau national, un plan de gestion pour l’anguille a été lancé en 2010.

Depuis trente ans, des recherches appliquées ont lieu, visant à offrir un large panel de solutions techniques pour

limiter les impacts des ouvrages hydroélectriques.

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

Impacts socio-économiques

• L’hydroélectricité au fil de l’eau est une source d’énergie sûre, propre (ni CO2, ni déchets, ni

polluants), peu chère, proche des consommateurs, ce qui soutient le réseau de distribution,

tout en limitant les pertes en ligne.

• Elle contribue au développement des énergies renouvelables.

• La construction et l’exploitation de la centrale créent des emplois locaux et assurent des

revenus aux petites communes.

Perspective d’avenir

L’objectif est actuellement de réaliser l’optimum énergie-environnement : les meilleures technologies sont utilisées

pour concilier efficacité au niveau de la production électrique, et reconquête de la qualité écologique des

cours d’eau.

© GDF SUEZ 2013

3/9

CENTRALE DE BARRAGE

PRODUCTION

TRANSPORT / DISTRIBUTION

ENVIRONNEMENT

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

PRODUCTION

Puissance produite

Les barrages créent une retenue d’eau (appelée réservoir), qui retient l’écoulement naturel de l’eau.

Une hauteur de chute est créée entre l’eau accumulée et la turbine, placée dans la centrale, en contrebas. Via

une conduite forcée, l’eau est acheminée sur le couple turbine-alternateur, ce qui produit l’hydroélectricité.

La puissance de la centrale dépend de la hauteur de chute et du débit. Plus ceux-ci sont élevés, plus la

puissance délivrée sera importante. Elle peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines de mégawatts.

Contraintes géographiques

Les barrages sont réalisés généralement en moyenne et haute montagne.

Exploitation

Modulables et capables de fournir rapidement de grandes quantités d’électricité, les barrages sont utilisés en

période de pointe, durant les heures de plus forte consommation (pics journaliers en période de grand froid,

production de secours en cas de panne d’une autre centrale).

Les barrages sont un atout important pour ajuster la production à des variations importantes et rapides de la

demande.

TRANSPORT / DISTRIBUTION

Tension produite </h2>

A partir de l’énergie mécanique fournie par la turbine, l’alternateur produit un courant alternatif.

Raccordement

La tension est élevée par un transformateur en sortie de centrale, pour rejoindre le réseau de transport en

haute et très haute tension.

Le barrage est précieux pour ajuster la production à la demande.

© GDF SUEZ 2013

4/9

CENTRALE DE BARRAGE

ENVIRONNEMENT

Ressources

L’hydroélectricité de barrage provient d’une source d’énergie primaire renouvelable et inépuisable, l’énergie

hydraulique des chutes d’eau.

Pollution

Les centrales de barrage ne produisent ni émissions de CO2, ni rejets polluants, ni déchets.

Impacts sur la biodiversité

L’impact environnemental d’un barrage varie selon la taille et le type d’ouvrage mis en place (exploitation de

chute d’eau naturelle, ou retenue créée artificiellement).

Quand le barrage empêche la continuité écologique du cours d’eau, il modifie son écosystème, en faisant

obstacle au déplacement des espèces aquatiques et à celui des sédiments. Cette modification du milieu entraîne

une altération importante de la qualité de l’eau et de la biodiversité (flore et faune aquatique). On observe

alors la régression, voire le risque de disparition de certaines espèces (anguilles, esturgeons, saumons

sauvages), qui n’ont plus accès aux zones de reproduction ou d’alimentation.

Dans les régions tropicales, ou lorsque une retenue d’eau artificielle est réalisée en plaine, les barrages

provoquent déforestation, inondation de terres agricoles, ou déplacement de population. Lorsque terres

ou forêts sont inondées artificiellement, de la biomasse en grande quantité se décompose sous les flots, en

émettant du CO2 et du méthane (gaz près de 10 fois plus réchauffant pour le climat que le CO2).

Solutions pour limiter les impacts

Au niveau européen, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose un objectif de bon état écologique des cours

d’eau pour 2015, la richesse de la biodiversité en faisant partie.

Au niveau national, un plan d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau a été

lancé en 2009, ainsi qu’un plan de gestion pour l’anguille.

Depuis trente ans, des recherches appliquées ont lieu, visant à offrir un large panel de solutions techniques,

adaptées à diverses situations, pour limiter les impacts des ouvrages hydroélectriques.

© GDF SUEZ 2013

5/9

CENTRALE DE BARRAGE

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

Impacts socio-économiques </h2>

L’hydroélectricité de barrage, souple et facile à commander, est essentielle pour ajuster la production aux

variations de la demande, et fournir une énergie propre et renouvelable.

Elle contribue au développement économique local. Le barrage peut devenir un pôle d’attraction touristique

(loisirs nautiques, pêche). Son lac peut devenir un lieu d’accueil pour les oiseaux migrateurs. Le barrage

participe à la maîtrise des crues, il peut améliorer l’irrigation des terres environnantes ou réguler la variation

saisonnière du débit.

Le régime d’écoulement modifié peut être un avantage pour certains, tandis qu’il représente un inconvénient

pour d’autres.

Perspective d’avenir

Aujourd’hui, la recherche en sciences environnementales, de plus en plus développée, fournit des outils

aux hydroélectriciens pour mesurer l’impact d’un projet de barrage. Le cadre législatif impose également des

réglementations strictes, imposant le respect de l’environnement naturel et social.

© GDF SUEZ 2013

6/9

STEP

STOCKAGE

TRANSPORT / DISTRIBUTION

ENVIRONNEMENT

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

STOCKAGE

Puissance restituable

L’électricité ne pouvant se stocker directement en tant que telle, la STEP convertit l’électricité en surplus en

énergie potentielle de l’eau, en stockant l’eau. En cas d’appel de puissance, l’énergie potentielle de l’eau est à

nouveau convertie en électricité.

Les stations de transfert d’énergie (STEP) sont indispensables dans le système électrique. Elles permettent de

transférer l’énergie produite en surplus aux heures de faible consommation, pour la restituer quand la demande

augmente.

Le rendement énergétique du cycle de stockage est de l’ordre de 75%, c’est-à-dire que pour 1 MWhe utilisé en

heure creuse pour remonter de l’eau dans le réservoir supérieur, 0,75 MWhe pourra être restitué lors du turbinage

de cette eau.

La puissance de la centrale dépend du volume de ses réservoirs (eau stockée pour quelques heures à

quelques dizaines d’heures de marche en continu), et de la hauteur du dénivelé : 1 m3 d’eau à une altitude de

100 m a une énergie potentielle de 0,272 kWh.

La puissance en turbinage peut aller de 300 à 3000 MW.

Contraintes géographiques

Les STEP nécessitent un dénivelé entre le bassin supérieur et le bassin inférieur de quelques dizaines à quelques

centaines de mètres.

Elles sont généralement construites en montagne, mais une falaise ou une colline peuvent faire l’affaire.

D’importants volumes d’eau sont nécessaires.

Exploitation

Modulables et capables de fournir rapidement de grandes quantités d’électricité, les STEP sont utilisées pour

ajuster la production aux variations importantes de la demande (jour/nuit, été/hiver, pics de consommation).

Les STEP jouent aussi un rôle essentiel pour compenser les variations de production des énergies

renouvelables intermittentes, ou pour compenser le manque de souplesse d’autres énergies de base

(nucléaire, hydraulique fil de l’eau).

Grâce aux STEP, il est possible d’atteindre un mix électrique composé en grande partie d’énergies

renouvelables intermittentes.

© GDF SUEZ 2013

7/9

LA STEP

TRANSPORT / DISTRIBUTION

Tension produite

A partir de l’énergie mécanique fournie par la turbine, l’alternateur produit un courant alternatif.

Raccordement

La tension est élevée par un transformateur en sortie de centrale, pour rejoindre le réseau de transport en haute

et très haute tension.

La STEP est précieuse pour ajuster la production à la demande et maintenir l’équilibre du réseau.

ENVIRONNEMENT

Ressources

Si la STEP exploite pour son fonctionnement une énergie renouvelable (l’énergie potentielle de l’eau),

l’électricité stockée et restituée peut être d’origine renouvelable ou non renouvelable.

Cependant, les STEP permettent d’intégrer davantage d’énergies renouvelables fatales dans le parc de

production, car elles compensent facilement les variations de ces productions intermittentes. Ainsi, si un parc

éolien se met à produire en quantité alors que la demande est faible, l’électricité produite peut être mise en

réserve en attendant une demande plus importante.

Pollution

Les STEP ne produisent ni émission de CO2, ni rejets polluants, ni déchets.

© GDF SUEZ 2013

8/9

LA STEP

Impacts sur la biodiversité

L’impact environnemental d’une STEP, comme pour le barrage, varie selon la taille et le type d’ouvrage mis en

place (exploitation de cours d’eau naturel, ou retenues créées artificiellement).

Il existe deux types de STEP : les STEP « pures », fonctionnant en circuit fermé, sans apport d’eau extérieur, et les

STEP « mixtes », qui utilisent le flux naturel d’un cours d’eau. Les deux bassins sont alors délimités par un barrage.

Quand le barrage empêche la continuité écologique du cours d’eau, la modification de l’écosystème entraîne la

régression, voire le risque de disparition d’espèces aquatiques. Lorsque la retenue nécessite l’inondation de terres

agricoles, de forêts, les impacts environnementaux et sociaux sont importants.

Solutions pour limiter les impacts

Aux niveaux national et européen, dans une perspective de Développement Durable, le cadre législatif impose la

limitation des impacts environnementaux et sociaux des ouvrages hydroélectriques.

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

Impacts socio-économiques </h2>

La STEP est un atout important pour intégrer la production des énergies renouvelables intermittentes. Sans

elle, l’énergie fatale produite lorsque la demande est faible serait perdue.

De plus, lors des pics de consommation, l’électricité se vend à un prix élevé, car elle provient généralement des

centrales facilement modulables, qui utilisent les combustibles fossiles : la STEP permet de fournir une énergie

moins chère et moins polluante lors des pics.

Perspective d’avenir

A l’avenir, le développement des STEP nécessitera un impact environnemental faible.

Le développement des STEP marines, couplées à des unités de production utilisant les énergies marines, est une

solution d’avenir, recommandée par l’AIE.

Une STEP marine nécessite un dénivelé d’environ cent mètres, grâce à une falaise en bord de mer. En France, la

Normandie, la Bretagne et la côte méditerranéenne offrent des sites propices aux STEP marines.

© GDF SUEZ 2013

9/9

Vous aimerez peut-être aussi

- Guide Etudes Techniques Portuaires PDFDocument82 pagesGuide Etudes Techniques Portuaires PDFAicha Ait TiziPas encore d'évaluation

- Chap 7 Ouvrages Annexes PDFDocument63 pagesChap 7 Ouvrages Annexes PDFsoniaPas encore d'évaluation

- Energie HydrauliqueDocument15 pagesEnergie HydrauliqueAssassan Djebri100% (2)

- Les Centrales Hydrauliques Produisent Plus DDocument6 pagesLes Centrales Hydrauliques Produisent Plus DislambenhamidaPas encore d'évaluation

- TD Production D'energieDocument10 pagesTD Production D'energieAmri Sonia50% (2)

- Etude Et Dimensionnement Électrique de La Raffinerie Sucre Liquide CEVITALDocument119 pagesEtude Et Dimensionnement Électrique de La Raffinerie Sucre Liquide CEVITALToky Fanambinana Ranaivoarisoa100% (3)

- 767 Energie HydrauliqueDocument75 pages767 Energie HydrauliqueAbdelhamid Dehayni AL Abdali100% (1)

- HYDRAULIQUE INDUSTRIEL (1ère Partie)Document81 pagesHYDRAULIQUE INDUSTRIEL (1ère Partie)El Hadj Mor SeckPas encore d'évaluation

- Diapo HydroelectriqueDocument11 pagesDiapo HydroelectriqueKESSAB MOHAMEDPas encore d'évaluation

- 2ie Manuel Technique de Gestion Integree Des Ressources en Eau 2010Document141 pages2ie Manuel Technique de Gestion Integree Des Ressources en Eau 2010Mohamed EL BOUHADDIOUIPas encore d'évaluation

- Eco-Parc Fare FenuaDocument45 pagesEco-Parc Fare FenuaRadio 1 TahitiPas encore d'évaluation

- MecaniqueDesFluides PDFDocument210 pagesMecaniqueDesFluides PDFSissoko Fakourou100% (1)

- Université Abdelmalek Essaâdi: Usines HydroélectriquesDocument64 pagesUniversité Abdelmalek Essaâdi: Usines HydroélectriquesMahdi BOUHADOUPas encore d'évaluation

- Msap Ens MultonDocument62 pagesMsap Ens MultonkerkniPas encore d'évaluation

- 15-Types de VannesDocument3 pages15-Types de VannesFatre 1980Pas encore d'évaluation

- Energie EolienneDocument2 pagesEnergie EolienneOmar CharifPas encore d'évaluation

- 01 - Manuel de Cours - Module 04 - Rev 06Document76 pages01 - Manuel de Cours - Module 04 - Rev 06omarazzanazilalPas encore d'évaluation

- CH 8 Machine SynchroneDocument11 pagesCH 8 Machine Synchronesoufiane8fkaPas encore d'évaluation

- Évaluation Probabiliste de La S'ecurite Structurale Des Barrages PoidsDocument231 pagesÉvaluation Probabiliste de La S'ecurite Structurale Des Barrages Poidsalioun sissePas encore d'évaluation

- HydroelectricitéDocument19 pagesHydroelectricitéIMARPas encore d'évaluation

- La Copie Finale de Mon PFEDocument74 pagesLa Copie Finale de Mon PFEBEGHAHPas encore d'évaluation

- Turbines Hydrauliques 2021 PDFDocument25 pagesTurbines Hydrauliques 2021 PDFEl kimakh AbdelmoulaPas encore d'évaluation

- Les Centrales HydrauliquesDocument7 pagesLes Centrales HydrauliquesYassine El Idrissi100% (1)

- Chapt-4-Eolien-types Éolennes PDFDocument62 pagesChapt-4-Eolien-types Éolennes PDFbensaoudiPas encore d'évaluation

- Tipe HYDROLIENNEDocument8 pagesTipe HYDROLIENNEel_mokri100% (2)

- Barrage Hydraulique 1Document4 pagesBarrage Hydraulique 1MOURAD NIMIROUPas encore d'évaluation

- L Energie HydrauliqueDocument4 pagesL Energie HydrauliqueNinaPas encore d'évaluation

- Les Energies Renouvelables de La MerDocument67 pagesLes Energies Renouvelables de La MeryousamlPas encore d'évaluation

- CV 125Document1 pageCV 125fouadPas encore d'évaluation

- Reporte Energias Marinas 2013 FranciaDocument104 pagesReporte Energias Marinas 2013 FranciaAlejandro Gonzalez Garcia100% (1)

- Les Barrages HydroélectriquesDocument24 pagesLes Barrages Hydroélectriquesbahazagoub7Pas encore d'évaluation

- Statisme Pour Les Générateurs HydroélectriquesDocument16 pagesStatisme Pour Les Générateurs HydroélectriquesOualid LamraouiPas encore d'évaluation

- L'énergie HydrauliqueDocument9 pagesL'énergie HydrauliqueNisrine ElmPas encore d'évaluation

- Methodes Numeriques Avancees en Mecanique Non LineaireDocument49 pagesMethodes Numeriques Avancees en Mecanique Non LineaireMarco Della Pelle0% (1)

- CalpedaDocument5 pagesCalpedaladraa_hamzaPas encore d'évaluation

- Onduleur5 PDFDocument44 pagesOnduleur5 PDFSamir Fassi FassiPas encore d'évaluation

- T.C.turbomachines 1.2Document10 pagesT.C.turbomachines 1.2HadjaidjiPas encore d'évaluation

- Zabariu 2Document12 pagesZabariu 2Ahmed Amine BekkouchePas encore d'évaluation

- La MarineDocument26 pagesLa MarineArbaoui HibaPas encore d'évaluation

- Présentation Du Système D'irrigationDocument14 pagesPrésentation Du Système D'irrigationhamza sellamiPas encore d'évaluation

- HydrolienneDocument1 pageHydrolienneelmokriPas encore d'évaluation

- Conception Et FonctionnementDocument20 pagesConception Et Fonctionnementkofane yakanaPas encore d'évaluation

- Cos Phi PDFDocument2 pagesCos Phi PDFAli AhmiaPas encore d'évaluation

- 538 D 9116 A 03 CaDocument24 pages538 D 9116 A 03 CaZakaria ZââkkPas encore d'évaluation

- Reseaux Electrique IntelligentsDocument90 pagesReseaux Electrique IntelligentsMOHAMED AIT HADDOUCHPas encore d'évaluation

- Memoire Kasanda Tshitabi Ista CorrigeDocument83 pagesMemoire Kasanda Tshitabi Ista CorrigeIdrissa KmPas encore d'évaluation

- Enrgie Éolienne en MerDocument8 pagesEnrgie Éolienne en MerMohamed Yacine RachediPas encore d'évaluation

- Ste One #T09-P09Document18 pagesSte One #T09-P09BelkacemBouchamaPas encore d'évaluation

- ABE TFC CompletDocument46 pagesABE TFC CompletMoïsePas encore d'évaluation

- Cours - Les Distillateurs SolairesDocument11 pagesCours - Les Distillateurs SolairesDieudonné Joseph Bathiebo100% (2)

- Chapitre 2Document24 pagesChapitre 2Manel BouajjarPas encore d'évaluation

- TP PompeDocument7 pagesTP PompeZargo Scusati Il RitardoPas encore d'évaluation

- Énergie Renouvelable - WikipédiaDocument18 pagesÉnergie Renouvelable - WikipédiaMichael Da CunhaPas encore d'évaluation

- Liste Des Memoires Specialite Genie Mecanique PDFDocument6 pagesListe Des Memoires Specialite Genie Mecanique PDFKobangouPas encore d'évaluation

- 12fee Fonctionnement D Une Eolienne PDFDocument2 pages12fee Fonctionnement D Une Eolienne PDFsaidPas encore d'évaluation

- L'énergie Hydraulique 2Document13 pagesL'énergie Hydraulique 2Mohamed Benziada100% (2)

- Prise en Main - Peach 3.0Document33 pagesPrise en Main - Peach 3.0bediangPas encore d'évaluation

- Principe D'un Chateau D'eauDocument5 pagesPrincipe D'un Chateau D'eauchawkiPas encore d'évaluation

- TD2 - Commandes Des Machines ÉlectriquesDocument2 pagesTD2 - Commandes Des Machines ÉlectriquesGhofrane MokeddemPas encore d'évaluation

- Cours Conversion EnergieDocument7 pagesCours Conversion Energieselotmani100% (2)

- Station de PompageDocument9 pagesStation de Pompagemcmnrj12100% (1)

- Pompe Immergée Pour PuitsDocument4 pagesPompe Immergée Pour PuitsNizar EnnettaPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 3 Kamy MémoireDocument18 pagesCHAPITRE 3 Kamy MémoireBouchraMahmoudiPas encore d'évaluation

- Les Économies D'énergie Électrique en Dessalement D'eau Mer Par Osmose Inverse: Possibilités Et LimitesDocument6 pagesLes Économies D'énergie Électrique en Dessalement D'eau Mer Par Osmose Inverse: Possibilités Et LimitesHafsa MajentaPas encore d'évaluation

- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation

- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation

- Ressuage BétonDocument1 pageRessuage Bétonalioun sissePas encore d'évaluation

- Lois Comportement Joints BarragesDocument32 pagesLois Comportement Joints Barragesalioun sissePas encore d'évaluation

- Traitement Des GranulatsDocument55 pagesTraitement Des Granulatsalioun sisse100% (1)

- Decoder Feuille ExcelDocument3 pagesDecoder Feuille Excelalioun sissePas encore d'évaluation

- b.2 - Deveze - Resistance A La Traction de L Interface Beton-Rocher PDFDocument18 pagesb.2 - Deveze - Resistance A La Traction de L Interface Beton-Rocher PDFalioun sissePas encore d'évaluation

- MDE etENRDocument15 pagesMDE etENRromain fokamPas encore d'évaluation

- GrandsPrix2017 MentorDocument30 pagesGrandsPrix2017 MentorGBE TAGOPas encore d'évaluation

- IEA Energie Statistics Manual FrenchDocument210 pagesIEA Energie Statistics Manual Frenchevertonsv1Pas encore d'évaluation

- Etude de Faisabilité D'une Micro-Centrale HydroélectriqueDocument63 pagesEtude de Faisabilité D'une Micro-Centrale HydroélectriqueAbdeslam Chiha67% (3)

- Memoire FinaleDocument88 pagesMemoire Finaleislam mohammedPas encore d'évaluation

- Karim TRAORE MEMOIRE 1Document82 pagesKarim TRAORE MEMOIRE 1Leroy SanéPas encore d'évaluation

- TD de Production-1 - 074136Document8 pagesTD de Production-1 - 074136Lachance Awounang12100% (1)

- Mémoire Fin D'étude - MergedDocument118 pagesMémoire Fin D'étude - MergedBelkacem BouzidiPas encore d'évaluation

- Vis Hydroelectrique LANDY 2023.LRDocument12 pagesVis Hydroelectrique LANDY 2023.LRTogaroPas encore d'évaluation

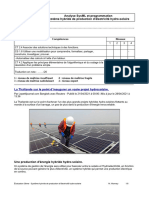

- Etude Conception Et Realisation D Un Suiveur de SoleilDocument105 pagesEtude Conception Et Realisation D Un Suiveur de Soleilzidan2003100% (2)

- Turbin PeltonDocument7 pagesTurbin PeltonMohammed ALMUSHIAAPas encore d'évaluation

- Stockage de L'énergie - Stockage de L'électricité - Techniques de L'ingénieurDocument34 pagesStockage de L'énergie - Stockage de L'électricité - Techniques de L'ingénieurAsil AsilaPas encore d'évaluation

- ABDELDJOUAD Med TarekDocument45 pagesABDELDJOUAD Med TarekBraik TarikPas encore d'évaluation

- Ecosur Afrique Brochure FRDocument13 pagesEcosur Afrique Brochure FRalexdunodPas encore d'évaluation

- Brochure D'information de La Nie GTDocument88 pagesBrochure D'information de La Nie GTGwladys BettoPas encore d'évaluation

- ElectriciteDocument51 pagesElectricitedelaure fowouePas encore d'évaluation

- Sujet HydrosolaireDocument5 pagesSujet HydrosolaireAmine SlavousPas encore d'évaluation

- Station D PompgaDocument21 pagesStation D PompgaNesrine NasriPas encore d'évaluation

- UNDP CD Atlas Resume 2014Document3 pagesUNDP CD Atlas Resume 2014Léopold LuruPas encore d'évaluation

- Rapport HydrauliqueDocument42 pagesRapport HydrauliquebarhaPas encore d'évaluation

- Feuille de Route Systemes Stockage EnergieDocument32 pagesFeuille de Route Systemes Stockage Energiebouk omraPas encore d'évaluation

- D Hamiti@Document29 pagesD Hamiti@soso slimiPas encore d'évaluation

- Art070 Ulrich Thibaud Ouvrages HydrauliquesDocument14 pagesArt070 Ulrich Thibaud Ouvrages HydrauliquesaliabdalghafourPas encore d'évaluation