Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Monif PDF

Monif PDF

Transféré par

mrabdelilahTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Monif PDF

Monif PDF

Transféré par

mrabdelilahDroits d'auteur :

Formats disponibles

10 Monnaie et ination

Jean Magnan de Bornier

Table des matires

1 Dnitions et mesure de lination 1

2 Les thories de lination 3

2.1 Ination par la demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Lapproche montaire de lination : thorie quantitative de la mon-

naie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3 Lination par les cots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Lination structurelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Effets de lination et politique anti-inationniste 9

3.1 Effets de lination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2 La politique de lutte contre lination . . . . . . . . . . . . . . . 9

1 Dnitions et mesure de lination

Lination est une hausse continue du niveau gnral des prix ; cest une hausse

du niveau gnral des prix ou une baisse du pouvoir dachat des actifs montaires.

On peut dnir a contrario la dation comme une baisse du niveau gnral des

prix ou une augmentation du pouvoir dachat de la monnaie. Sil ny a ni ination

ni dation, la situation est la stabilit des prix.

Cette hausse est continue : ce terme signie quon ne considrera pas comme

de lination un mouvement de hausse qui a lieu une fois pour toutes.

Mesure Le niveau gnral des prix se mesure en indice, car les prix absolus

nont pas de signication, seule en a leur volution, dune date t

0

une date t

1

.

Dnition du niveau gnral des prix : les prix en monnaie des N diffrents

biens sont p

1

0

, p

2

0

, ... p

N

0

la date t

0

, p

1

1

, p

2

1

, ... p

N

1

la date t

1

; lindice des prix

mesure lvolution dune moyenne de ces prix. On utilise en gnral une moyenne

arithmtique pondre, les pondrations tant les quantits changes dans toute

lconomie des diffrents biens : ces quantits sont q

1

, q

2

, ...q

N

; on peut les mesu-

rer soit la priode t

0

ou la priode t

1

.

1

MONNAIE ET INFLATION 2

Lindice des prix en t

1

par rapport t

0

, calcul en utilisant comme pondrations

les quantits produites en t

0

, est lindice de Laspeyres P

L

; on lobtient ainsi :

P

L

=

N

i=1

p

i

1

q

i

0

N

i=1

p

i

0

q

i

0

Si on choisit de dnir lindice des prix en pondrant par les quantits de lan-

ne darrive t

1

, on obtient lindice de Paasche P

P

:

P

P

=

N

i=1

p

i

1

q

i

1

N

i=1

p

i

0

q

i

1

Dans la pratique, on a besoin de mesurer lination non seulement entre deux an-

nes successives, mais aussi sur une priode plus longue : plus une srie statistique

est longue, plus elle est signicative.

Or, dans ce cas, le systme de pondration dcrit plus haut est de moins en

moins signicatif quand la priode sallonge : dans le cas Laspeyres par exemple,

utiliser comme poids les quantits de lanne prcdente est acceptable, mais pour

une srie de 30 ou 40 annes, on devrait pondrer les prix daujourdhui par les

quantits changes 30 ou 40 annes auparavant, ce qui devient contestable, et ne

peut pas toujours tre fait (cas des biens nouveaux).

Aussi les statisticiens qui mesurent lination recourent-ils une base mou-

vante pour construire les indices actuels. Une autre question de mesure est celle de

lensemble des prix considrer : on peut mesurer lvolution de tous les prix (on

parle alors dun "dateur du PIB", car cet indice permettra de calculer la valeur

relle du PIB), des seuls prix la consommation (cest lindice INSEE, dont une

nouvelle version a t adopte dbut 1993, qui concerne de nombreux types dar-

ticles qui constituent en principe le "panier de la mnagre"), ou encore des prix de

gros (transactions entre producteurs et distributeurs).

On peut aussi cibler de manire plus prcise : quelle est la hausse des prix

que connat le consommateur ayant tel revenu annuel, appartenant telle classe so-

ciale ? Ces considrations amnent constater que lination, qui est lvolution du

pouvoir dachat du revenu, est variable selon lagent considr, puisquelle dpend

de la structure des achats du titulaire de revenu : ainsi lination peut tre appr-

cie diffremment par diffrents individus, et toute mesure statistique ou objective

de lination doit tre, dune faon ou dune autre, une moyenne des diffrentes

inations individuelles.

Les types dination Les catgories dination se dterminent en fonction du ni-

veau annuel de hausse des prix ; elles sont relativement imprcises, les distinctions

tant utilises par les conomistes dune manire souvent intuitive.

Ination "rampante" ou "larve" : des taux de hausse des prix non suprieurs

4 5%.

MONNAIE ET INFLATION 3

Ination "ouverte" : de 6 30% environ ; on parle aussi, plutt chez les hommes

politiques, dination " deux chiffres" partie de 10%.

Ination "galopante" au del de 30%, jusqu 1000% ou plus... (type latino-

amricain).

Hyperination : un phnomne qui sest produit quelques exemplaires dans

lhistoire conomique connue. Le taux de hausse des prix est rapidement

croissant : cest un phnomne cumulatif, qui ne peut continuer indni-

ment. Dans lhyperination allemande (1921-23), le mark-papier a vu sa va-

leur divise par 13,3 milliards relativement au mark-or. partir dun certain

moment, la monnaie ne peut plus tre utilise, elle disparat purement et

simplement car personne nen veut plus. Les hyperinations sont des ph-

nomnes instables dans la mesure o ils ne peuvent pas durer, alors que les

autres formes dination sont durables. Autres exemples dhyperination :

Lpisode des assignats la rvolution franaise ; en Russie en 1919-20 ; en

Hongrie en 1945-46.

Ination rprime : cest ce qui se produit quand toutes les conditions de lin-

ation sont prsentes, mais les autorits lempchent de se manifester, par

exemple en xant les prix par voie rglementaire. Lination se manifeste

alors autrement, en particulier par un excs de demande sur de nombreux

marchs. Les les dattentes, queues, etc., qui taient un des signes distinc-

tifs de lconomie sovitique, prouvent non pas la pnurie (absolue) mais

simplement une demande rationne. En cas de libert des prix lexcs de de-

mande aboutirait une hausse des prix ; labsence de libert des prix impose

une autre apparence lination : le rationnement.

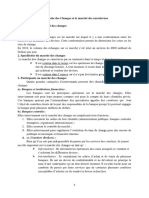

Lination franaise Lvolution du taux dination en France est dcrite par

le graphique 1. On voit quaprs la priode instable des annes cinquante, la n

des annes soixante et la dcennie soixante-dix sont marques par un taux dina-

tion lev : cest la priode de la "grande ination" qui a svi dans de nombreux

pays occidentaux. partir du milieu des annes quatre-vingts, les taux dination

dcroissent de manire brutale. La "politique de rigueur" est ne.

2 Les thories de lination

Il faut dabord signaler quon ne peut pas expliquer les mouvements du niveau

gnral des prix comme on explique les mouvements des prix individuels, en uti-

lisant des courbes doffre et de demande globale ; en effet, loffre et la demande

globale nont pas de raison de dpendre du niveau gnral des prix, comme loffre

et la demande de chaque bien dpendent du prix du bien.

Cest donc une thorie spcique qui doit tre utilise pour rendre compte de

lination ou de la dation. Les explications de lination ont fait lobjet de dbats

vifs durant les trente dernires annes ; les partisans dune approche montaire

MONNAIE ET INFLATION 4

FIG. 1 Lination dans la France de lAprs-guerre

MONNAIE ET INFLATION 5

se sont opposs aux partisans dexplications en termes de cots. On distingue en

effet classiquement lination par la demande, lination par les cots et lination

montaire. A ces thories se sont ajoutes des analyses structurelles de lination.

2.1 Ination par la demande

Lination par la demande est une explication de la hausse des prix par un ex-

cs de la demande globale sur loffre globale (lensemble des biens disponibles,

valus aux prix courants) ; lgalit entre valeur des ventes et valeur des achats est

cependant une proprit des changes (cest une contrainte). Les quantits de biens

et la dpense globale tant donnes, seules les modications des prix peuvent assu-

rer la ralisation de la contrainte Offre = Demande. Lensemble des prix slvera,

dans des proportions variables. La thorie de lination par la demande reste insuf-

sante tant quon ne sait pas comment il est possible que llexcs de demande sest

produit ; en effet, les conditions de cration du revenu impliquent normalement

que les revenus distribus sont une masse gale celle des biens produits. Si cette

ingalit est perturbe, sagit-il dune modication de comportement des deman-

deurs, qui dcident dpargner moins ? Ou bien dune politique de redistribution

plus gnreuse ? Ou dune politique montaire plus laxiste ?

Examinons ces trois possibilits (on peut en imaginer dautres, et il sagira

alors de faire une analyse de ces cas) :

Diminution de lpargne : Les biens de consommation seront alors en excs de

demande et leur prix augmenteront, mais en contrepartie les marchs des

biens de capital (dinvestissement) devraient tre en excs doffre, et voir

leurs prix chuter. Il sagit ici dune raffectation dune mme demande totale

et rien nindique comment cela pourrait provoquer une ination (mesure

sur tous les biens).

Redistribution : Ltat a pris aux uns pour donner aux autres ; la demande globale

(le revenu global) est inchang ; mme si lon prend aux riches pour donner

aux moins riches, la demande totale ne varie pas ; peut-tre sera-t-elle distri-

bue diffremment entre les diffrents marchs : voir le point prcdent pour

limpact inationniste.

Politique montaire : si la banque centrale met plus de monnaie, la demande

globale augmente effectivement relativement loffre. Nous entrons alors

dans les explications montaires de lination.

2.2 Lapproche montaire de lination : thorie quantitative de la

monnaie

Cette thorie a t propose ds le dix-huitime sicle par Richard Cantillon

et David Hume, et avait t esquisse par Jean Bodin au seizime sicle. Gustav

Cassel, un conomiste sudois, et l amricain Irving Fisher lont prcise au ving-

time sicle. Cette thorie peut tre prcise par lquation des changes, due

MONNAIE ET INFLATION 6

lconomiste Irving Fisher :

MV = PT

M est la masse montaire (stock de monnaie prsent dans lconomie) ;

V est la vitesse de circulation de la monnaie, et reprsente le nombre moyen

de transactions que chaque unit de monnaie effectue par priode ;

P est lindice du niveau gnral des prix ;

T est le volume total des transactions effectues dans la priode.

P et T sont des indices ; en principe, lquation des changes est toujours vraie,

elle dnit la mesure de la vitesse de circulation de la monnaie.On peut considrer

que la partie de gauche MV reprsente la partie montaire des changes, PT est

la la partie relle ; toutes deux doivent sgaliser.

Si on exprime les taux de variation des variables, quon dsignera par m, v, p, t,

on a :

(MV )

MV

=

V M + MV MV

MV

=

V M

MV

+

MV

MV

MV

MV

Le dernier terme tant ngligeable, on a nalement :

(MV )

MV

=

V M

MV

+

MV

MV

=

M

M

+

V

V

= m + v

, et de mme :

(PT)

PT

=

PT

PT

+

TP

PT

=

T

T

+

P

P

= p + t

; et nalement :

m + v = p + t

.

A partir de cette formule on peut proposer une thorie causale de lination,

moyennant certaines hypothses.

La thorie quantitative de la monnaie fait les hypothses suivantes :

1. La vitesse de circulation de la monnaie est une variable structurelle, cest-

-dire constante court terme, et non susceptible dtre inuence par les

variations de la quantit de monnaie : donc v 0.

2. Le volume des changes t ne dpend pas non plus de la variable montaire,

mais des seuls facteurs rels. On peut donc crire que

dt

dm

= 0.

Ces hypothses mnent directement la proposition suivante :

p = mt

MONNAIE ET INFLATION 7

ce qui signie que le taux de croissance des prix (le taux dination) est gal

la diffrence du taux de croissance des transactions et du taux de croissance des

moyens de paiement.

Il sagit l de la version la plus brutale de la thorie quantitative. Mais elle peut

tre afne pour tenir compte de la tendance de V . On peut aussi et surtout distin-

guer des effets court terme et des effets long terme dune expansion montaire ;

lhypothse que ces effets seront nuls sur le volume des changes peut ntre vraie

que dans le long terme, alors qu court terme la monnaie peut inuencer lcono-

mie relle : cest la version de la thorie quantitative que proposait dj, en 1752,

le philosophe et conomiste David HUME.

2.3 Lination par les cots

Daprs cette catgorie dexplication, les prix augmentent parce que les cots

de production des biens augmentent eux-mmes. Les augmentations de certains

cots de production touchent tous les secteurs, et cela pourrait expliquer pourquoi

tous les prix augmentent la fois : cest le cas pour les augmentations des salaires,

du taux dintrt ou de certaines matires premires que tous les secteurs utilisent,

comme lnergie.

En fait, les cots quon considre comme responsables de lination sont es-

sentiellement les cots salariaux et le prix du ptrole, cots qui ont en effet forte-

ment cr dans les vingt annes de la "grande ination" (1965-84). La thorie de

lination par les cots prsente un certain nombre de difcults : elle explique

lvolution de certains prix (les prix nals) par celle dautres prix (les cots de pro-

duction) ; mais elle ne comporte pas une thorie de lvolution la hausse de ces

prix (les cots de production), qui ont le rle dynamique.

Elle omet de plus de prciser que les variations de cots ne peuvent se traduire

par des variations de prix nal que dans certaines conditions : il faut que les biens

nals puissent tre achets des prix en hausse : il faut donc que la demande nale

soit en augmentation elle aussi ; et cela ne peut tre ralis quen augmentant le

produit MV ; si V est bien un paramtre (non susceptible de dpendre des cots de

production), cest la masse montaire qui doit tre accrue pour permettre aux prix

nals daugmenter !

Les partisans de la thorie de lination par les cots qui acceptent cet argument

ont introduit une distinction entre la hausse des cots, "cause essentielle" de lin-

ation, et la politique montaire qui ne serait quune "condition permissive". Cette

distinction abstraite est-elle importante pour les conomistes qui veulent trouver

des moyens de stopper lination ?

Connaissant la condition permissive dun phnomne, on sait quil suft de la

supprimer pour empcher lapparition du phnomne ; de ce point de vue, lap-

proche montaire de lination est totalement sufsante, mme pour un partisan de

la thorie de lination par les cots.

MONNAIE ET INFLATION 8

2.4 Lination structurelle

Selon cette optique, la hausse des prix est provoque par les structures du sys-

tme conomique ; elle est alors inhrente au systme et ne dpend pas dlments

particuliers comme la politique montaire ou le prix du ptrole. Plusieurs mca-

nismes structurels ont t voqus :

Les conits sociaux , lment structurel de lconomie capitaliste pour les mar-

xistes (sous le nomde lutte des classes), dans lesquels chaque groupe cherche

augmenter sa part du revenu national : do la hausse des cots de produc-

tion et lination.

Cette approche sappuie sur le mcanisme dination par les cots, mais

fournit une explication essentialiste de la hausse des salaires et ne la consi-

dre pas simplement comme accidentelle.

Leffet de cliquet , mcanisme selon lequel les prix seraient tous rigides la baisse ;

toute variation des prix relatifs ne pourrait ainsi se traduire que par des

hausses des prix nominaux, puisque les biens dont les prix relatifs diminuent

ne pourraient voir leur prix nominal baisser.

La structure en cause ici est celle des prix relatifs, des phnomnes rels. La

thorie de leffet de cliquet ne prcise pas le mcanisme de diffusion de lin-

ation, mais elle ne peut pas se passer de conditions permissives comme

laugmentation de la demande globale. Enn il faut remarquer que cette

thorie, qui a connu une certaine vogue, est tout simplement fausse : les

baisses de prix individuels sont frquentes, en dehors des priodes de forte

ination : cest lination qui provoque le phnomne de non-baisse de prix,

et non linverse. Ceci explique pourquoi leffet de cliquet (thorie videm-

ment inductive) a pu tre considr comme vrai dans les annes 70, mais ne

peut ltre aujourdhui.

Les anticipations dination : la nature des anticipations des agents constitue une

autre structure. Si les agents estiment que les prix vont augmenter, ils vont

tenter dacclrer leurs achats (de biens durables), dans la mesure de leurs

ressources disponibles : ils pargneront moins et consommeront plus ; les

fonctions de demande se dplaceront vers la droite, et les prix augmenteront

du fait de cette demande accrue : les anticipations se seront alors ralises,

cest--dire quon est devant un cas de prophtie auto-ralisatrice. On note

cependant que lincitation consommer plus et pargner moins nexiste

que si on sattend ce que le taux dintrt ne sajuste pas lination, cest-

-dire ce que le taux dintrt rel diminue (voir le chapitre 9 sur le taux

dintrt rel). Dautre part, avancer la consommation nest que la dplacer

dans le temps : cet effet ne peut tre que temporaire.

MONNAIE ET INFLATION 9

3 Effets de lination et politique anti-inationniste

Les gouvernements se dclarent gnralement ennemis de lination, qui est

considre comme un mal plus ou moins absolu. Quels sont ses effets nocifs ?

3.1 Effets de lination

Lination peut avoir des effets en matire defcacit conomique, de justice

sociale et de paix sociale.

Efcacit : Les signaux fournis par les prix ne sont efcaces que si les agents

conomiques ne confondent pas volution des prix relatifs et volution des prix

nominaux ; en situation dination cette confusion est susceptible de se produire

de faon permanente. Les ressources conomiques peuvent alors tre affectes

des usages non efcaces (sur-investissement par exemple)

Lination est aussi une source de dsordres montaires internationaux ; en

effet, quand des pays diffrents ont des inations divergentes, les parits entre leurs

monnaies ne peuvent pas rester stables. Dans un systme international fond sur

la xit des changes, comme la t le systme rsultant des accords de Bretton-

Woods (de 1946 1973), les divergences de taux dination ont des consquences

destructrices, parce quil est ncessaire de rednir les parits frquemment, ce qui

provoque la spculation internationale et contribue affaiblir le systme.

Distribution des revenus : Lination comporte souvent un aspect redistribu-

tif, qui a des consquences sur la justice sociale : elle favorise gnralement les

emprunteurs et les investisseurs au dtriment des prteurs et des pargnants.

Cela tient au fait que le taux dintrt ne tient compte quavec retard de lina-

tion (ou de la dation)- les gouvernements, en gnral emprunteurs, font videm-

ment partie des bnciaires.

Lination favorise de mme les titulaires de revenus qui sont exibles au dtri-

ment des titulaires de revenus xes (retraits, smicards, rentiers...) catgories aux

revenus souvent modestes : que lination favorise souvent plutt les plus riches

heurte souvent notre sens de la justice sociale.

Paix sociale : dans la mesure o certains groupes se sentent lss par lination,

ils peuvent tre tents de recourir des mthodes violentes pour faire valoir leurs

droits ; lination est donc dangeureuse pour la cohsion sociale.

3.2 La politique de lutte contre lination

La lutte anti-inationniste peut sappuyer sur divers instruments.

La politique montaire constitue linstrument par excellence pour les partisans

de la thorie de lination par la demande ; la formule

m + v = p + t

MONNAIE ET INFLATION 10

indique quel doit tre le taux de croissance de la masse montaire m si on veut

obtenir un taux dination gal p, si les variables v et v sont prvisibles :

m = p + (t v)

videmment cette formule est en principe applicable pour nimporte quelle

valeur de p, et en particulier pour une politique dination nulle, p = 0.

Si la politique montaire constitue linstrument par excellence de la politique

de stabilit des prix, elle nen comporte pas moins quelques inconvnients : elle

peut tre trop brutale, conomiquement (la relation ination-chmage implique

quune politique montaire restrictive cre du chmage ; voir le chapitre consacr

au march du travail) et socialement (aucune politique daugmentation des salaires

nest possible si on ne cre pas plus de monnaie).

Elle peut tre inconfortable pour les gouvernements qui sont parmi les princi-

paux bnciaires de lination : ce qui veut dire quelle peut ntre pas rellement

voulue, ce qui est videmment un problme pour une politique...

Dautres instruments sont utilisables, mais nont jamais rvl une efcacit

convaincante :

Les contrles de prix consistent bloquer les prix ou limiter leurs taux de

croissance, par voie autoritaire : cest un instrument qui a t largement utilis

par le pass, dune manire plus ou moins continue (assez continue en France de

1945 1986, plusieurs reprises mais pendant de trs courtes priodes aux Etats-

Unis dans la mme priode). Les contrles de prix ne peuvent agir que sur les

consquences dun dsquilibre offre-demande, pas sur sa cause, et lexprience

indique quil y a toujours un rattrapage du taux dination une fois les contrles

relachs.

La politique des revenus vise contrler lvolution des revenus en vue de

limiter la progression de la demande globale ou les cots salariaux, selon quon

adhre la thorie de lination par la demande ou la thorie de lination par les

cots. Elle est souvent couple un contrle des prix. La politique des revenus ne

peut porter que sur certains revenus : les salaires (et plus particulirement ceux des

fonctionnaires et des smicards), les retraites. Les prots ne peuvent tre atteints par

ce type de mesure, aussi la politique des revenus ne peut tre rellement efcace,

et elle a des effets redistributifs qui dfavorisent les titulaires de revenus faciles

contrler, qui sont aussi souvent les revenus les plus faibles ; il en dcoule que les

politiques des revenus sont souvent mal acceptes par la majorit des agents cono-

miques. Cependant certaines politiques des revenus ne sadressent quaux revenus

des entreprises en rglementant leurs marges bnciaires ; de telles politiques se

situent en fait mi-chemin entre la politique des revenus et le contrle des prix.

La Banque Centrale Europenne et la lutte contre lination Le maintien de

la stabilit des prix dans la zone euro est lobjectif principal de la politique mo-

ntaire de la Banque Centrale Europenne : cest ce que prvoit le trait de Maas-

tricht. La stratgie de la BCE cet gard, telle quelle a t dnie ds octobre

MONNAIE ET INFLATION 11

1998, consiste en premier lieu dnir la stabilit des prix comme une situation

dans laquelle lination est infrieure deux % par an. Cet objectif est un objectif

de moyen terme et non de court terme. Les instruments de cette politique anti-

inationniste sont prsents sous la forme de deux "piliers" de la politique mon-

taire. Le premier de ces piliers est extrmement proche de la formulation quantita-

tive. Compte tenu dhypothses concernant lvolution du produit communautaire

(2 2,5 % de croissance annuelle) ainsi que celle de la vitesse de circulation de la

monnaie (0,5 1 % de croissance annuelle), lobjectif de croissance montaire qui

concerne lagrgat M3

1

a t xe 4,5 % par an. Le second pivot de cette poli-

tique consiste prendre en comptte toute une srie dautres facteurs qui inuencent

la conjoncture et sont considrs comme importants pour la politique montaire. Il

peut sagir dindicateurs de marchs nanciers (taux dintrt), du march du tra-

vail (utilisation des capacits de production) ; ils ne sont pas limits la politique

montaire ; il sagit aussi de projections macro conomiques.

Il est noter que cette approche nest pas (puisquexistent les deux piliers)

"montariste". Elle est cependant souvent critique pour en tre trop proche ; la

dnition de la masse montaire prendre en considration est une des difcul-

ts de cette approche, mme si le choix de M3 est le plus raisonnable ; un autre

ecueil rside dans la difcult pour une banque centrale de contrler effectivement

la quantit de monnaie. Les autorits montaires amricaines (le Federal Reserve

System) se sont quant elles loignes depuis les annes quatre-vingts de cette

approche, prfrant analyser les perspectives dination dans un cadre plus ma-

croconomique et en utilisant prioritairement les taux dintrt plutt que la masse

montaire.

1

Pices, billets de banque, dpts vue, devises, placements terme, titres de crances ngo-

ciables, OPCVM montaires et parts de Fonds communs de crance

Vous aimerez peut-être aussi

- L2 - MACRO - Annales - CC2 - L2 - MACRO - Annales - CC2Document8 pagesL2 - MACRO - Annales - CC2 - L2 - MACRO - Annales - CC2Hamdi HelmPas encore d'évaluation

- Bretton WoodsDocument2 pagesBretton WoodsziadiPas encore d'évaluation

- Politique de Presence A L'etrangerDocument31 pagesPolitique de Presence A L'etrangerNadir MOUFAKKIR100% (3)

- Rapport de Stage BMCIDocument44 pagesRapport de Stage BMCIEtt Dilal100% (3)

- Macro l3 2010.dvi - Macro L2 Chap3Document22 pagesMacro l3 2010.dvi - Macro L2 Chap3Hamdi HelmPas encore d'évaluation

- MÉMOIRE - PDF - MemoireDocument106 pagesMÉMOIRE - PDF - MemoireHamdi HelmPas encore d'évaluation

- COLL08 Page de Garde - Indd Globalisation Inflation Et Productivite IntegralDocument165 pagesCOLL08 Page de Garde - Indd Globalisation Inflation Et Productivite IntegralHamdi HelmPas encore d'évaluation

- La Relation Inflation-ChomageDocument2 pagesLa Relation Inflation-ChomagexanafahdPas encore d'évaluation

- CoursM1 Phillips PPT - CoursM1 PhillipsDocument77 pagesCoursM1 Phillips PPT - CoursM1 PhillipsHamdi HelmPas encore d'évaluation

- Les Causes de L'inflationDocument5 pagesLes Causes de L'inflationHamdi Helm100% (4)

- Inflation, Chômage Et La Planification Des Récessions La Théorie Générale de Keynes Et Après - 601327arDocument30 pagesInflation, Chômage Et La Planification Des Récessions La Théorie Générale de Keynes Et Après - 601327arHamdi HelmPas encore d'évaluation

- Crois Sance InflationDocument4 pagesCrois Sance InflationNassiri MohamedPas encore d'évaluation

- Swp0000.Dvi - Chap2 - PolyDocument26 pagesSwp0000.Dvi - Chap2 - PolyHamdi HelmPas encore d'évaluation

- INFLATION ET CHOMAGE - Inflationchomage PDFDocument4 pagesINFLATION ET CHOMAGE - Inflationchomage PDFHamdi Helm100% (1)

- Decision CM Conditions de Remuneration Produits D Epargne Reglementes - Vf-2Document2 pagesDecision CM Conditions de Remuneration Produits D Epargne Reglementes - Vf-2xanasadjoPas encore d'évaluation

- AvaTrade-eBook FR PDFDocument18 pagesAvaTrade-eBook FR PDFptobouPas encore d'évaluation

- Bid 1985Document228 pagesBid 1985Scripts8Pas encore d'évaluation

- Tabela de Custos CorreiosDocument13 pagesTabela de Custos CorreiosCracdxPas encore d'évaluation

- Dzaka-Kikouta T., 2003, Stratégies Entrepreneuriales de Gestion Du Risque Dans Les Reseaux de Commerce Transfrontalier Kin Brazza 03-72Document24 pagesDzaka-Kikouta T., 2003, Stratégies Entrepreneuriales de Gestion Du Risque Dans Les Reseaux de Commerce Transfrontalier Kin Brazza 03-72Serge LengaPas encore d'évaluation

- Partie I Les Concepts Economiques de BaseDocument27 pagesPartie I Les Concepts Economiques de Basetouiti2000Pas encore d'évaluation

- 01-Le Marché Des Changes - Nov 2020Document58 pages01-Le Marché Des Changes - Nov 2020SofiaPas encore d'évaluation

- Banque CentraleDocument6 pagesBanque CentralekdhamdPas encore d'évaluation

- Devoir Surveillé N°2 20112012 Économie Générale Statistique 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFDocument7 pagesDevoir Surveillé N°2 20112012 Économie Générale Statistique 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFSamiCharafPas encore d'évaluation

- Introduction Au Placement FinancierDocument15 pagesIntroduction Au Placement FinanciernawfalPas encore d'évaluation

- Bitcoin Et ChymallDocument11 pagesBitcoin Et ChymallRandyPas encore d'évaluation

- 1646 20150331 PDFDocument17 pages1646 20150331 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- 3-Chapitre 1 - Section 2 - Partie 1Document32 pages3-Chapitre 1 - Section 2 - Partie 1Ghaya Ben HamadouPas encore d'évaluation

- Risque de Change FINDocument33 pagesRisque de Change FINSPESTNAZ100% (1)

- ContentDocument308 pagesContentAdil Lam100% (1)

- Introduction I. Le Système de Bretton Woods (1945-1971) Chapitre 2 - Le Système Monétaire International 1Document39 pagesIntroduction I. Le Système de Bretton Woods (1945-1971) Chapitre 2 - Le Système Monétaire International 1kenPas encore d'évaluation

- Cotation Et Valeur 2 Euro CommémorativeDocument2 pagesCotation Et Valeur 2 Euro CommémorativeSoutthisak KeophasoukPas encore d'évaluation

- La Mature de La MonnaieDocument2 pagesLa Mature de La Monnaie31071978Pas encore d'évaluation

- Eco Quel AvenirDocument19 pagesEco Quel AvenirPatrick newsPas encore d'évaluation

- Couverture Du Risque de Change Et Son Impact Sur Le Taux de Change en AlgérieDocument131 pagesCouverture Du Risque de Change Et Son Impact Sur Le Taux de Change en AlgérieOumaima Benhamed100% (2)

- Monnaie - Garcon 1Document20 pagesMonnaie - Garcon 1MUHAMAPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Marché-des-Changes-et-des-eurodevisesDocument9 pagesChapitre 1 Marché-des-Changes-et-des-eurodevisessoumaya saidaniPas encore d'évaluation

- Le Bilan Du Gouvernement de Laurent Lamothe (2012 - 2013)Document94 pagesLe Bilan Du Gouvernement de Laurent Lamothe (2012 - 2013)jean_juniorjPas encore d'évaluation

- Jules: ImterDocument27 pagesJules: ImterGhazi Ben Jaballah100% (1)

- Resume de La Norme Ias 21Document3 pagesResume de La Norme Ias 21Taoufik Taloufate100% (2)

- Objectifs Et Actions de La Politique MonétaireDocument8 pagesObjectifs Et Actions de La Politique MonétaireTaha Can100% (4)

- Chapitre 5 Les Déterminants Du Taux de ChangeDocument11 pagesChapitre 5 Les Déterminants Du Taux de ChangeSirine JabesPas encore d'évaluation