Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

4197 Etude Depf

4197 Etude Depf

Transféré par

Fati ElCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

4197 Etude Depf

4197 Etude Depf

Transféré par

Fati ElDroits d'auteur :

Formats disponibles

ETUDES DEPF

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

mai 2013

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Valorisation des avantages comparatifs

lexport du secteur agroalimentaire marocain

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Table des matires

1. EVOLUTION DES AVANTAGES COMPARATIFS DE LAGROALIMENTAIRE MAROCAIN ....... 5

1.2. PLACE DE LAGROALIMENTAIRE DANS LA SPECIALISATION SECTORIELLE DU MAROC A LEXPORT .............. 5

1.1.1. Lagroalimentaire dans la structure des avantages comparatifs sectoriels du

Maroc .................................................................................................................................. 5

1.1.2. Position extrieure du secteur agroalimentaire marocain ...................................... 6

1.2. AVANTAGES COMPARATIFS ET POSITION EXTERIEURE DU MAROC PAR PRODUIT AGROALIMENTAIRE........ 6

1.2.1. Produits agroalimentaires non transforms ............................................................. 6

1.2.2. Produits agroalimentaires transforms .................................................................... 8

2. PERFORMANCES DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGROALIMENTAIRES 9

2.1. REALISATIONS GLOBALES DES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES DANS LE CADRE DU PLAN MAROC VERT

................................................................................................................................................ 9

2.1.1. Diversification des marchs ...................................................................................... 9

2.1.1. Ralisations par filire............................................................................................. 10

2.2. REALISATIONS PAR PRODUIT AGROALIMENTAIRE ........................................................................ 12

2.2.1. Filires des produits non transforms ..................................................................... 12

2.2.2. Filires des produits transforms : cas de la filire olicole .................................... 17

3. INSTRUMENTS POUR LE RENFORCEMENT DES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES

DANS LE CADRE DU PLAN MAROC VERT .......................................................................... 21

3.1. SOUTIEN DE LA PRODUCTION ................................................................................................. 21

3.2. VALORISATION DE LA PRODUCTION ......................................................................................... 22

3.3. PROMOTION DES EXPORTATIONS ............................................................................................ 22

3.4. PARTENARIATS COMMERCIAUX .............................................................................................. 23

4. CONCLUSION ET PROPOSITIONS .................................................................................. 24

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Liste des figures

Figure 1 : ACR des principaux secteurs de lconomie marocaine hors minerais ................................ 5

Figure 2 : Position sur le march des principaux secteurs de lconomie marocaine (en %) .............. 6

Figure 3 : ACR du secteur des fruits et lgumes non transforms au Maroc et dans cinq principaux

pays mditerranens (en millime du PIB) ............................................................................ 7

Figure 4 : Position sur le march des produits des fruits et lgumes non transforms du Maroc et

des cinq principaux pays mditerranens (en %) .................................................................. 7

Figure 5 : ACR des conserves vgtales (en millime du PIB) ............................................................... 8

Figure 6 : Position sur le march des conserves vgtales (en %) ........................................................ 8

Figure 7 : Structure des exportations agroalimentaires marocaines par destination (moyenne sur la

priode 2008-2011) ................................................................................................................. 9

Figure 8 : Ralisations lexport des marachages de primeurs dans le cadre du Plan Maroc Vert (en

tonnes) ................................................................................................................................... 10

Figure 9 : Ralisations lexport de marachage des agrumes dans le cadre du Plan Maroc Vert (en

tonnes) ................................................................................................................................... 11

Figure 10 : Ralisations lexport de lhuile dolives dans le cadre du Plan Maroc Vert (en tonnes)12

Figure 11 : Parts de lUnion europenne dans les exportations marocaines de tomates ................. 13

Figure 12 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de tomates en 1990

et en 2010 (en tonnes) .......................................................................................................... 14

Figure 13 : Part de lUnion europenne et de la Russie dans les exportations marocaines des

agrumes ................................................................................................................................. 15

Figure 14 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des oranges en 1990

et en 2010 (en tonnes) .......................................................................................................... 16

Figure 15 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des clmentines en

1990 et en 2010 (en tonnes) ................................................................................................. 17

Figure 16 : Part de lUnion europenne et des Etats-Unis dans les exportations marocaines des

huiles dolives ........................................................................................................................ 18

Figure 17 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de lhuile dolive en

1990 et en 2010 (en tonnes) ................................................................................................. 19

Figure 18 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des olives en

conserves en 1990 et en 2010 (en tonnes) ........................................................................... 20

Figure 19 : Investissements prvus des contrats-programmes des filires dexportation dans le

cadre du Plan Maroc Vert (millions de dirhams) ................................................................. 21

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Lagroalimentaire demeure un secteur stratgique au Maroc en raison de son rle

primordial la fois conomique, social et environnemental. De fait, ce secteur contribue en

moyenne pour 16% au PIB travers son amont agricole et pour 4 % en ce qui concerne son

aval agro-industriel, pour prs de 10% aux exportations globales et pour prs de 44%

lemploi. Lamont agricole est galement responsable de la valorisation et de la prservation

des ressources naturelles de notre pays (terre et eau).

Par ailleurs, lun des rles majeurs de lagriculture rside dans la contribution

lamlioration de nos changes extrieurs travers, notamment, la valorisation de nos

avantages comparatifs agroalimentaires. Cette mission a t toujours renforce par les

pouvoirs publics grce des politiques de soutien au secteur des exportations

agroalimentaires, en particulier en termes damlioration de la comptitivit de ses filires.

Ces politiques ont t davantage affirmes par le Plan Maroc Vert dans le cadre de son

premier pilier relatif la promotion des filires agricoles fortes valeurs ajoutes.

Nanmoins, les performances de nos exportations agroalimentaires demeurent

mitiges et nos avantages comparatifs dans ce secteur connaissent une forte rosion en

raison, en particulier, de la faible optimisation des interventions publiques, de la

diversification insuffisante des marchs lexport et de la forte concurrence exerce,

notamment, par des pays mditerranens.

La prsente note se propose danalyser les performances des exportations du secteur

agroalimentaire marocain et des politiques engages pour les promouvoir, en particulier,

dans le cadre du Plan Maroc Vert. Dans cet objectif, il est procd, dabord, lexamen de

lvolution des avantages comparatifs rvls du secteur sur la priode 1990-2010, ce qui

permet, dune part, dapprcier la place du secteur agroalimentaire dans la dynamique de

diversification de lconomie marocaine marque par une double mutation structurelle de

spcialisation sectorielle et de diversification spatiale, et, dautre part, de dceler les gains et

les pertes en avantages comparatifs des diffrentes filires du secteur, notamment, par

rapport aux principaux pays mditerranens qui constituent des concurrents potentiels du

Maroc sur ces produits.

Lexamen des performances des principaux produits de ce secteur lexport permet,

de son ct, lapprciation de la position du Maroc sur le march mondial et de sa capacit

sadapter aux volutions structurelles de ce march. A la lumire de cette analyse, un

examen des actions stratgiques engages dans le cadre du Plan Maroc Vert en faveur de ce

secteur a t men dans lobjectif didentifier les enseignements utiles pour un ajustement

des politiques en vigueur.

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

1. Evolution des avantages comparatifs de lagroalimentaire marocain

Lexamen des avantages comparatifs du secteur agroalimentaire au Maroc permet de

situer ce secteur par rapport aux autres secteurs productifs au regard du paramtre de

comptitivit. Lanalyse de lvolution dans le temps de la position extrieure de chacun des

secteurs sur le march mondial, montre, quant elle, la capacit de ces secteurs,

notamment celui de lagroalimentaire, de tirer profit de leurs atouts potentiels.

1.2. Place de lagroalimentaire dans la spcialisation sectorielle du Maroc lexport

1.1.1. Lagroalimentaire dans la structure des avantages comparatifs sectoriels du Maroc

Afin de situer le secteur agroalimentaire dans le processus de spcialisation

lexportation du tissu productif national, lindicateur des avantages comparatifs rvls

(ACR)1 a t adopt. Cet indicateur, qui est un concept introduit par B. Balassa (1965) et

dvelopp par le CEPII (France), mesure pour une anne (ou une priode) donne, l'cart

entre le solde commercial observ pour un produit donn et le solde thorique quon

devrait constater s'il tait exactement proportionnel au poids de ce produit dans les

changes du pays. Dans ce cadre, l'avantage comparatif se traduit par un cart positif et le

dsavantage comparatif par un cart ngatif. La distinction des points forts et des points

faibles l'exportation rvle la structure de la spcialisation l'exportation.

Pour le cas du Maroc, la configuration de la spcialisation lexportation, telle que

dtermine travers lutilisation de lindicateur ACR sur la priode 1990-2010, montre que

la secteur agroalimentaire2 est parmi les secteurs avantages comparatifs, avec ceux du

textile, de la chimie et, partir de lanne 2000, du secteur lectrique (cf. figure 1). Daprs

cette configuration, il apparait que le Maroc est moins spcialis dans les secteurs forts

contenus technologiques, comme la mcanique, llectronique ou les vhicules, et lest plus

dans ceux faibles contenus technologiques, comme lagroalimentaire et le textile. Encore

que le potentiel des secteurs forts contenus technologiques soit en voie de confirmation

et de consolidation dans le cadre du plan mergence (automobile, aronautique, off

shoring).

Figure 1 : ACR des principaux secteurs de lconomie marocaine hors minerais

(en millime du PIB)

60

Textile

40

Chimique

20

Electrique

Agroalimentaire

Electronique

Vhicules

-20

Mcanique

-40

Energtique

Source : CHELEM

1

2

Cf. annexe pour la dfinition de ce concept adapt par CHELEM.

Hors produits de la pche.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-60

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Par ailleurs, il est noter que le secteur agroalimentaire marocain a enregistr une

dgradation de ses ACR sur la priode 1990-2000, avant dentamer une amlioration

notable de ces avantages jusquen 2007/2008, o, suite la crise mondiale qui a affect

ngativement la demande mondiale, il a vu ses ACR sinscrire dans une tendance baissire.

1.1.2. Position extrieure du secteur agroalimentaire marocain

En termes de positionnement sur le march mondial, tel que mesur par lindicateur

de la position par march3, qui dtermine la place de chaque secteur eu gard sa part de

march au niveau mondial, lvolution constate sur la priode 1990-2010 indique que le

secteur de lagroalimentaire, linstar de lensemble des autres secteurs autres que

chimique et lectrique, a connu une tendance la baisse de ses ACR.

Figure 2 : Position sur le march des principaux secteurs de lconomie marocaine4 (en %)

0,4

0,3

0,2

Textile

0,1

Chimique

Electrique

Agroalimentaire

Electronique

-0,1

Mcanique

Vhicules

-0,2

Energtique

-0,3

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-0,4

Source : CHELEM

De mme, il est noter que ce secteur reste marqu par une balance commerciale

ngative sur pratiquement lensemble de la priode, avec un creusement du dficit en

2007/2008 suite au renchrissement des matires premires agricoles de base, notamment

les crales, fortement importes par le Maroc. Cette tendance reflte un faible ancrage sur

le long terme, de ce secteur la dynamique du march mondial des produits

agroalimentaire en termes damlioration de la demande.

1.2. Avantages comparatifs et position extrieure du Maroc par produit agroalimentaire

1.2.1. Produits agroalimentaires non transforms

Le secteur des fruits et lgumes non transforms constitue un march forte

concurrence entre les principaux pays mditerranens. Au cours de la priode 1990-2010, le

Maroc a enregistr des ACR levs sur ce secteur par rapport aux principaux pays

concurrents mditerranens. Lexamen de lvolution sur cette priode, montre quaprs

une priode de forte hausse de ses avantages sur ce secteur, suite notamment la signature

de laccord agricole provisoire avec lUnion europenne en 2003, le Maroc a vu les niveaux

de ses ACR chuter partir de lanne 2008 (cf. figure 3) suite la rduction de la demande

adresse au Maroc sur ces produits et la forte hausse des cours des produits imports par

le Maroc (le bl et le sucre en particulier).

3

4

Cf. annexe pour la formule utilise pour cet indicateur.

Hors minerais.

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Figure 3 : ACR du secteur des fruits et lgumes non transforms au Maroc et dans cinq

principaux pays mditerranens (en millime du PIB)

35

30

Maroc

25

20

15

Espagne

Turquie

10

5

Egypte

Tunisie

France

0

Italie

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

1991

Italie

-5

Source : CHELEM

Par ailleurs, il se dgage de lanalyse de la position sur le march mondial que la place

privilgie du Maroc en termes davantages comparatifs sur le secteur des fruits et lgumes

non transforms nest pas suffisamment valorise en termes de parts de march au niveau

mondial. De ce fait, la position de notre pays sur ce march a connu une quasi-stagnation sur

la priode 1990-2010 et est mme demeure trs en-dessous de celles de lEspagne et de la

Turquie et ce, sur lensemble de cette priode (cf. figure 4).

Figure 4 : Position sur le march des produits des fruits et lgumes non transforms du

Maroc et des cinq principaux pays mditerranens (en %)

6

5

Espagne

4

3

2

Turquie

Maroc

Tunisie

Egypte

France

-1

Italie

-2

Source : CHELEM

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-3

1990

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

1.2.2. Produits agroalimentaires transforms

Par rapport ses principaux concurrents mditerranens, le Maroc dispose

davantages comparatifs levs pour ce qui est des produits agricoles dorigine vgtale

transforms (conserves vgtales). Toutefois, lexamen de lvolution des ACR du Maroc sur

ces produits durant la priode 1990-2010 indique une rosion de ces avantages au profit,

notamment, de la Turquie et surtout de lEgypte.

Figure 5 : ACR des conserves vgtales (en millime du PIB)

7

6

5

Maroc

4

3

Turquie

2

Espagne

Italie

Egypte

0

France

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-1

1990

Source : CHELEM

En outre, sur la mme priode, le Maroc a faiblement profit du niveau lev de ses

ACR, en ralisant des parts de march sur le march mondial nettement plus faibles que

ceux de lItalie, de la Turquie et de lEspagne. La position de notre pays sur ce march a suivi

une tendance baissire sur cette priode, et ce au fur et mesure de la rgression du niveau

de ses ACR.

Figure 6 : Position sur le march des conserves vgtales (en %)

5

4

Italie

3

Turquie

Espagne

1

Maroc

0

Tunisie

Egypte

-1

France

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-2

1990

Source : CHELEM

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

2. Performances des exportations des principaux produits agroalimentaires

Afin de tirer profit de ses avantages comparatifs, le secteur des exportations

agroalimentaires marocain a t au centre de la stratgie agricole Plan Maroc Vert. Ainsi, ce

Plan a mis en place un ensemble dactions stratgiques visant dvelopper les filires du

secteur travers des contrats-programmes indiquant les engagements des parties prenantes

aussi bien publiques que prives. Une valuation prliminaire des ralisations depuis la mise

en uvre de ce Plan jusqu fin 2011 dresse un premier bilan quant lefficacit des

mesures programmes dans le cadre de ce Plan. De mme, une valuation des

performances lexport des principales filires agroalimentaires sur une longue priode

(1990-2010), travers, notamment, un benchmarking avec les principaux concurrents

mditerranens, nous aide identifier le positionnement de notre pays dans le march

international de ces produits ainsi que les menaces et opportunits qui se prsentent.

2.1. Ralisations globales des exportations agroalimentaires dans le cadre du Plan Maroc

Vert

2.1.1. Diversification des marchs

Sur la priode 2009-2011, les exportations agroalimentaires marocaines ont t

fortement concentres sur le march de lUnion europenne qui a absorb en moyenne 73%

de ces exportations. Sur ce march, la France vient en tte avec prs de 50% des

exportations vers lUE. Lvolution de la part de lUE dans les exportations agroalimentaires

renseigne sur la prpondrance de ce march malgr les obstacles dresss pour laccs ce

march. En effet, cette part na quasiment pas chang sur la dernire dcennie en restant

toujours nettement suprieure 70%. La forte concentration de ces exportations sur le

march europen a rendu le Maroc trs vulnrable vis--vis de lvolution des conditions

conomiques de lUnion europenne.

Figure 7 : Structure des exportations agroalimentaires marocaines par destination

(moyenne sur la priode 2008-2011)

Russie

10%

Autres pays

d'Europe

5%

Etats-Unis

5%

Autres pays

d'Amrique

3%

UE

72%

Afrique

3%

Asie

2%

Source : Office des changes

10

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

La structure de ces exportations par destination indique de faibles parts pour les

marchs asiatiques et africains qui ne reoivent que prs de 2% et 3% respectivement sur la

mme priode. Ceci indique quil existe des opportunits normes exploiter, soffrant aux

exportations agroalimentaires marocaines sur les marchs asiatiques, en particulier au

niveau des pays arabes du Moyen Orient (Arabie Saoudite et Emirats-Arabes- Unis,

notamment pour les tomates et lhuile dolives).

2.1.1. Ralisations par filire

Filires des marachages de primeurs

Les filires des marachages de primeurs englobent un ensemble de produits

agroalimentaires stratgiques pour le Maroc dont, en particulier, les tomates et les pommes

de terre. Les objectifs en termes dexportations prvus lhorizon 2020 dans le cadre du

Plan Maroc Vert pour ces filires sont ambitieux. Ainsi, une production de prs de 1,7

millions de tonnes est fixe pour lhorizon 2020, soit un taux de croissance annuel moyen

(TCAM) de prs de 7,1%.

En prenant en compte le TCAM ainsi dtermin, lobjectif dexportation qui en

ressort fin 2011 est de prs de 0,91 millions de tonnes. Avec des ralisations en 2011 de

prs de 0,67 millions de tonnes, les exportations de ces filires ont enregistr un dficit

denviron 27% par rapport lobjectif initialement fix pour cette anne (cf. figure 7).

Figure 8 : Ralisations lexport des marachages de primeurs dans le cadre du Plan Maroc

Vert (en tonnes)

1 800 000

1 700 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

920 255

1 000 000

800 000

750 000

674 811

600 000

400 000

200 000

Situation de base

Ralisation en 2011

Objectif en 2011

Objectif en 2020

Source : MAPM et Office des changes

Ce rsultat est li plusieurs facteurs dont, en particulier, les effets ngatifs de la

crise mondiale et de la crise de leuro qui a affecte lEurope, le principal client du Maroc

pour ces produits. De mme, des conditions climatiques extrmes (inondations, vague de

froid) ont contrari les productions en 2010 et 2011, ce qui sest rpercut sur loffre

exportable. Nanmoins, il est noter que les performances ralises sont galement, dune

part, le rsultat dune faible diversification des dbouchs, et dautre part, dune politique

mettant fortement laccent sur laugmentation de la production au dtriment de la

promotion et de la prospection de nouveaux marchs.

11

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Filires des agrumes

Dans lobjectif de remdier aux faibles performances des filires dagrumes, des

programmes de rajeunissement des vergers agrumicoles ont t mis en uvre et ont t

renforcs dans le cadre du Plan Maroc Vert. En outre, des objectifs importants en termes

dexportation ont t fixs lhorizon 2020 pour ces filires dans le cadre de ce Plan pour

atteindre 1,3 millions de tonnes, soit un TCAM de prs de 8,1%.

A fin 2011, les exportations ralises se sont leves prs de 0,56 millions de

tonnes, soit prs de 87% de lobjectif fix en 2011. Cette situation dcoule, en particulier,

dune faible capacit satisfaire les marchs traditionnels du Maroc (notamment les pays de

lUnion europenne), en termes de qualit et de prix, sachant que le Maroc ne parvient pas

couvrir la totalit de ses quotas dans ces marchs, dans le cadre de laccord agricole avec

son partenaire europen.

Figure 9 : Ralisations lexport de marachage des agrumes dans le cadre du Plan Maroc

Vert (en tonnes)

1 400 000

1 300 000

1 200 000

1 000 000

800 000

644 412

600 000

510 000

559 758

400 000

200 000

Situation de base

Ralisation en 2011

Objectif en 2011

Objectif en 2020

Source : MAPM et Office des changes

Filire olicole

Lhuile dolives est une des filires prioritaires du Plan Maroc Vert, de fait les

investissements qui lui sont consacre sont consquents. Ainsi, le contrat-programmes Etatprofession de cette filire est financ hauteur de 28% par les fonds publics. En termes

dobjectifs dexportations, le PMV sest fix un volume de prs de 0,12 millions de tonnes

dexportation dhuile dolives lhorizon 2020, ce qui donne un TCAM de prs de 18,3%. De

ce fait, lobjectif pour lanne 2011 est de prs de 26.478 tonnes.

Cependant, lanne 2011 a enregistr des exportations dhuile dolives de prs de

24.649 tonnes, soit environ 93% de lobjectif fix. Malgr ce taux relativement lev, il est

signaler que les ralisations lexport de cette filire (Cf voir section suivante) demeurent

trs fluctuantes dune anne lautre et restent concentres sur deux principaux marchs

savoir lUnion europenne et les Etats-Unis.

12

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Figure 10 : Ralisations lexport de lhuile dolives dans le cadre du Plan Maroc Vert (en

tonnes)

140 000

120 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

24 649

20 000

26 478

16 000

Situation de base

Ralisation en 2011

Objectif en 2011

Objectif en 2020

Source : MAPM et Office des changes

2.2. Ralisations par produit agroalimentaire

Pour pouvoir apprhender les dfis, en termes de concurrence internationale, et les

opportunits, qui caractrisent les filires agroalimentaires marocaines lexport et qui

conditionnent les ralisations du Plan Maroc Vert, il est important danalyser lvolution des

performances lexport des principaux produits agroalimentaires et ce, laune de

lvolution du march international et des rsultats des autres pays concurrents, notamment

mditerranens.

2.2.1. Filires des produits non transforms

Pour pouvoir apprcier les performances ralises au niveau global du secteur des

produits agroalimentaires frais, il est ncessaire, dune part, danalyser le comportement des

exportations des principaux produits de ce secteur dont, notamment, les filires des tomates

et des agrumes (reprsentant prs de 70% des exportations de ce secteur en valeur), et

dautre part, dexaminer lvolution de la structure du march mondial de ces filires en

termes de parts de marchs des diffrents pays.

2.2.1.1. Maraichage de primeurs : cas de la filire des tomates

Au Maroc, parmi les principaux produits agricoles non transforms destins lexport

figurent les tomates qui jouent un rle socio-conomique important. Ainsi, en termes

dexportation, ce secteur rapporte des recettes en devises apprciables qui ont dpass 2,7

milliard de dirhams en 2011. Sur le volet social, ce secteur gnre en moyenne prs de 9

millions de journes de travail par an aussi bien au niveau de la production que du

conditionnement et de la transformation.

La filire des tomates au Maroc prsente plusieurs atouts structurels dont,

notamment, une main-duvre bon march, un climat favorable et un march intrieur

permettant dabsorber les carts entre la production et les exportations. En outre, cette

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

filire a bnfici davantages concurrentiels spcifiques comprenant, essentiellement, un

bon encadrement de la production qui a conduit au rayonnement de lexpertise marocaine

dans ce domaine, un important professionnalisme travers une traabilit effective, un

systme de management qualit et une qualification des grandes firmes, une intgration

verticale entre grandes exploitations de serre et grands exportateurs ainsi que la possibilit

de cultiver sur lensemble de lanne dans le sud du pays (Dakhla).

Toutefois, malgr ces atouts considrables pour le Maroc, cette filire est confronte

plusieurs contraintes structurelles qui limitent son essor lexport. Ces contraintes

peuvent se rsumer en lexistence de vagues de froid ou de Chergui qui peuvent retarder

des maturits ce qui contrarie les engagements commerciaux, les cots levs des intrants

(le plastique et les cartons sont plus chers quen Europe car ils sont pour la plupart

imports), la vtust dune grande partie du parc de serre ainsi que les quotas qui limitent

les volumes exports vers lEurope.

A souligner que lune des contraintes majeures des exportations marocaines de

tomates rside dans les quotas et les prix dentre qui leurs sont imposs pour accder au

march de lUE sur la priode octobre-mai. De mme, et en dehors de cette priode, entre

les mois de juin et aot, ces exportations sont galement freines sur ce march travers

lapplication dune protection tarifaire prohibitive, qui est telle que mme avec des cots de

production plus faibles, les tomates marocaines ne pourraient concurrencer les tomates

europennes car les droits de douane appliqus les rendent moins comptitives.

En termes de diversification des marchs, et malgr que les tomates marocaines ont

enregistr une volution importante de leurs exportations durant la dernires dcennie en

ralisant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) en volume de prs de 4,9% sur la

priode 1998-2011 (Cf. figure 11), il est constat que cette progression a t essentiellement

opre sur le march de lUE qui a absorb en moyenne prs de 90% de ces exportations sur

la mme priode.

Figure 11 : Parts de lUnion europenne dans les exportations marocaines de tomates

Part de l'UE (axe de droite)

100

450

90

400

80

350

70

300

60

250

50

200

40

150

30

100

20

50

10

Exportations globales

500

Milliers de tonnes

13

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Office des Changes

Cette concentration des exportations de tomates sur le march de lUE contraste

avec la dynamique du march mondial. En effet, lvolution importante du march mondial

de ce produit depuis le dbut des annes 90, avec un TCAM des importations mondiales en

14

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

volume de prs de 5,3 % sur la priode 1990-2010 (FAO), a t ralise, notamment, la

faveur dune croissance plus importante des importations au niveau de la Russie et des

Etats-Unis avec des taux de prs de 11,4% et de +7,5% respectivement, quau niveau des

pays de lUE, avec +2,6% en France et +1,6% en Allemagne sur la mme priode.

En termes de positionnement sur le march mondial des tomates, le Maroc se classe

en sixime position mondiale en 2010, en ralisant un TCAM de prs de 5,8% sur la priode

1990-2010, contre 14,2% pour la Turquie (position de quatrime exportateur mondial en

2010), 17,6% pour la Syrie (cinquime position) et 4,1% pour lEspagne (troisime position).

Notre pays na ainsi capt que prs de 5% de lexpansion du march mondial de ce produit

sur la mme priode, contre prs de 11% pour la Turquie, 9% pour lEspagne et 8% pour la

Syrie.

Figure 12 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de tomates

en 1990 et en 2010 (en tonnes)

Monde

Belgique

EU

Iran

Jordanie

1 990

Maroc

2 010

Syrie

Turquie

Espagne

Pays-Bas

Mexique

-

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Source : FAO

Cette situation reflte ltat de la concurrence exerce sur ce march par les

principaux pays mditerranens, notamment sur les marchs de l'UE. Ainsi, l'Espagne, qui a

un libre accs au march de l'UE et qui est producteur et fournisseur de ce march,

concurrence fortement les exportations marocaines par une occupation de plusieurs circuits

de distribution et une offre de prix trs comptitive, renforce par des subventions la

production comme lexportation. Dautres pays, comme la Turquie et la Syrie ont uvr

lamlioration de leurs exportations de tomates, notamment vers lUE, ce qui a rduit les

parts du Maroc sur ce march potentiel.

Ainsi, au vu de cette configuration de la concurrence au niveau international sur ce

produit, notamment au niveau du principal march du Maroc, savoir lUE, il est ncessaire

duvrer la prospection dautres marchs que lUE, dont en particulier celui de la Russie

(deuxime importateur mondial en 2010). Par ailleurs, dans le cadre du Plan Maroc Vert, il

est prvu de renforcer substantiellement les exportations nationales des tomates lhorizon

2020, en tirant profit, en particulier, des nouvelles prfrences accordes au Maroc dans le

cadre du dernier accord agricole sign en 2012 avec lUE (augmentation de 39% des quotas

accords au Maroc partir de 2015).

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

2.2.1.2. Filire des agrumes

Au Maroc, les agrumes ont un rle socio-conomique notable en raison, notamment,

de leur contribution lemploi (21 millions de journes de travail, soit prs de 90.000

emplois) et aux recettes lexport (plus de 3,1 milliards de dirhams en 2011). Cette filire

prsente galement plusieurs atouts du fait, notamment, quelle dispose dincitations

importantes linvestissement. Cette filire recle galement dnormes opportunits

consistant, en particulier, en lexistence daccords de libre-change, des possibilits de

diversification du march ainsi quune pleine expansion du march domestique.

En revanche, cette filire, qui a t depuis longtemps une filire stratgique pour les

exportations agroalimentaires marocaines en bnficiant daides et de subventions,

notamment sur les intrants, souffre actuellement dun ralentissement patent de son rythme

dexportation. Elle est affecte par de nombreuses fragilits au niveau de lensemble de sa

chane de valeur. En termes de production, cette filire est handicape, en particulier, par le

vieillissement des plantations, la faible efficience dutilisation de leau dirrigation, le dficit

croissant des ressources en eau, la faible diversification du profil varital ainsi que le cot de

production en croissance continue. En matire de conditionnement, les faiblesses de cette

filire portent, notamment, sur linsuffisance en termes de qualit et de certification et la

faible exploitation des outils et des quipements.

En termes de performances lexport, cette filire est handicape surtout par

linsuffisante capacit dadaptation aux exigences du march international, la forte

concurrence internationale (lEspagne, et actuellement lEgypte) et leffet retard qui sera

induit par le rajeunissement des vergers. Par ailleurs, lorganisation de la profession

demeure peu optimale avec une faible coordination, un taux insuffisant dencadrement et

une dficience en matire dinformation.

Durant la priode 1998-2011, la filire des agrumes a connu une quasi-stagnation de

ses exportations, avec une moyenne annuelle de prs de 528 mille tonnes. Dun autre ct,

ces exportations sont concentres sur deux principaux marchs savoir lUE et la Russie

avec des parts moyennes respectives de prs de 51% et 49% sur la mme priode.

Figure 13 : Part de lUnion europenne et de la Russie dans les exportations marocaines

des agrumes

Exportations globales

700

Part de l'UE (axe de droite)

Part Russie (axe de droite)

70

600

60

500

50

400

40

300

30

200

20

100

10

Milliers de tonnes

15

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Office des Changes

16

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Lanalyse du march international par produit dagrumes indique que les

importations mondiales des oranges ont enregistr une croissance modre sur la priode

1990-2010, avec un TCAM de prs de 1,6 % seulement sur cette priode. De leur part, les

exportations marocaines sur ce march ont enregistr une forte rduction avec un TCAM de

lordre de -3,1% sur la mme priode.

Dun autre ct, il se dgage de la structure des parts de march au niveau mondial,

que le Maroc a t fortement concurrenc par des pays mditerranens dont, notamment,

la Syrie, lEgypte et la Turquie qui ont vu leurs exportations voluer sur la mme priode en

moyenne annuelle de prs de +26%, de +7,7% et de +5,5% respectivement.

Figure 14 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des oranges

en 1990 et en 2010 (en tonnes)

M on d e

Ita l i e

M aroc

S y rie

T u rq u ie

1 990

2 0 10

P ay s -B as

G rc e

g y p te

EU

A f riq u e d u S u d

E s p ag n e

-

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Source : FAO

Concernant le march des clmentines, un crneau important des exportations

agrumicoles marocaines, il a t caractris sur la priode 1990-2010 par une volution

moyenne annuelle des importations mondiales de prs de 5,1%. Cette expansion a t

ralise la faveur de laugmentation des importations des principaux dbouchs,

notamment europens, dont la Pologne et la Russie avec des TCAM sur la mme priode de

prs de 27,2% et 10,5% respectivement. Le march des Etats-Unis constitue galement un

march prometteur qui a enregistr une croissance annuelle moyenne de ses importations

de lordre de 9,9% sur la mme priode.

Quant aux exportations des clmentines, le Maroc sest situ en 2010 la quatrime

position au niveau mondial tout en prsentant une volution moins dynamique que ses

principaux concurrents mditerranens. Ainsi, alors que lvolution des exportations

marocaines de ces produits sur la priode 1990-2010 a t un rythme annuel moyen de

prs de 5,4%, cette croissance a t de prs de 6,8% pour la Turquie.

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

17

Figure 15 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des

clmentines en 1990 et en 2010 (en tonnes)

M on d e

G rc e

P ay s -B as

Ita l i e

A f riq u e d u S u d

1 990

2 0 10

A r g e n ti n e

P a k i s ta n

M aroc

T u rq u ie

C h in e

E s p ag n e

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Source : FAO

Par ailleurs, il est noter que pour lensemble de la filire agrumicole, le nouvel

accord agricole Maroc-UE conclu en 2012 prvoit des mcanismes de prix dentre pour

laccs au march communautaire dont le rle est de rduire la concurrence sur les produits

des pays exportateurs de lEU, notamment lEspagne. Ainsi, il est ncessaire de renforcer les

exportations marocaines de ces produits vers dautres marchs porteurs, comme les EtatsUnis et la Russie, travers, notamment, la mise en place dune structure logistique adapte

comprenant en particulier des liaisons maritimes avec une frquence approprie.

2.2.2. Filires des produits transforms : cas de la filire olicole

Concernant le secteur des produits vgtaux transforms, il est caractris par un

faible taux de valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce

secteur, la filire olicole (comprenant lhuile dolives et les conserves dolives) reprsente

un crneau porteur en forte progression au niveau du march mondial.

2.2.2.1. Filire de lhuile dolives

Au Maroc, la trituration des olives est ralise par un secteur moderne compos

dunits industrielles et semi-industrielles et par un secteur traditionnel constitu dunits

artisanales (les masras). Le secteur moderne compte plus de 345 units industrielles ou

semi-industrielles avec une capacit de transformation de prs de 420.000 tonnes. Lactivit

de la trituration traditionnelle compte plus 16.000 units pour une capacit annuelle totale

denviron 170.000 tonnes par an. Ce systme traditionnel produit en moyenne prs de 42%

de la production nationale de lhuile dolive.

Cette filire prsente des points forts consistant, essentiellement, dans les incitations

importantes linvestissement, le potentiel du march intrieur du fait de lvolution du

modle de consommation et de la couverture insuffisante des besoins du pays5, la

croissance de la demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change avec les USA et

lUE permettant un accs libre de lhuile dolive sans limite contingentaire ces marchs.

La consommation de ce produit reste encore faible au Maroc avec une quantit qui ne dpasse pas 2,5 Kg

dhuile/personne/an contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8kg en Italie et 5 kg en Syrie.

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Toutefois, lanalyse de la filire de lhuile dolives montre que le faible niveau

technologique conjugu la dprciation de la qualit de la matire premire, en raison des

mauvaises conditions de sa manutention, gnre des huiles non conformes aux standards

internationaux. De mme, labsence de contrle de la qualit au niveau des units de

transformation affecte ngativement la qualit des huiles produites. Dun autre ct, cette

filire est marque par la prdominance de la commercialisation locale de l'huile d'olive qui

absorbe entre 85% et 95% de la production moyenne annuelle.

En termes de positionnement sur la march international, les exportations dhuile

dolive marocaines restent concentres sur deux principaux marchs savoir lUnion

europenne et les Etats-Unis avec respectivement des parts moyennes dans ces

exportations de prs de 50% et de 37% sur la priode 1998-2011 et une tendance ces

dernire annes laugmentation de la part du march amricain.

Figure 16 : Part de lUnion europenne et des Etats-Unis dans les exportations marocaines

des huiles dolives

Exportations globales

40

Part de l'UE (axe de droite)

Part Etats-Unis (axe de droite)

100

90

35

80

30

70

25

60

20

50

Milliers de tonnes

18

40

15

30

10

20

5

10

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Office des Changes

Concernant lvolution du march mondial de lhuile dolive, les statistiques de la

FAO indiquent une forte dynamique de ce march sur la priode 1990-2010, avec un TCAM

de prs de 5,4 %. Cette volution a t le rsultat de laugmentation des importations des

principaux dbouchs dont, notamment, les Etats-Unis, deuxime importateur mondial en

2010, avec un TCAM de prs de 5,1%. La progression de la demande de ce produit sest

galement produite dans dautres marchs dynamiques, comme le Japon, le Royaume-Uni,

lAllemagne et le Canada qui ont vu leurs importations samliorer en moyenne annuelle

respectivement de prs de 12,4%, 11,5%, 9,6% et de 7,6% sur la mme priode.

Eu gard aux normes opportunits offertes sur ce march, les performances du

Maroc restent insuffisantes, notamment, en comparaison avec ses principaux concurrents

mditerranens. Ainsi, alors que notre pays sest situ en 2010 au rang de sixime

fournisseur mondial de lhuile dolive, ses exportations en ce produit ont enregistr une

volution annuelle moyenne ngative sur les deux dernires dcennies, avec un rythme de

prs de -1,4%. Cette performance contraste avec celles dautres pays mditerranens qui

ont vu leurs exportations fortement progresser sur la mme priode, dont, en particulier, la

Syrie (+30,5%) et la Turquie (+8,8%).

19

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Figure 17 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux de lhuile

dolive en 1990 et en 2010 (en tonnes)

M on d e

A llem ag n e

A r g e n ti n e

S y rie

T u rq u ie

1 990

2 0 10

M aroc

P o r tu g a l

G rc e

T u n is ie

Ita l i e

E s p ag n e

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Source : FAO

2.2.2.2. Filire des conserves dolives

La filire des conserves dolive reoit prs de 25% de la production nationale dolives

et elle est compose de deux secteurs lun traditionnel et lautre moderne. Lactivit

traditionnelle de conservation dolives nest pas structure et elle est essentiellement

intgre au commerce de dtail exploitant des techniques artisanales. La conservation

moderne, quant elle, est assure par prs de 68 units constituant une capacit globale

denviron 190.000 tonnes par an.

La production des olives de table industrielles, qui est de lordre de 120.000 tonnes

par an en moyenne, est oriente pour prs de 60% lexportation. Les quantits

commercialises au niveau local sont prsentes en majorit en vrac avec seulement prs de

3.000 tonnes commercialises sous forme conditionne. La consommation intrieure des

olives de table au Maroc, qui est value actuellement 1,5 kg/personne/an, demeure faible

et la consommation totale de notre pays en ce produit ne constitue que prs de 3% de la

demande mondiale.

Cette filire est handicape par de nombreuses faiblesses portant, en particulier, sur

la fluctuation de loffre et la faible qualit de la matire premire, les mauvaises conditions

de rcolte et de collecte des olives ainsi que le circuit dapprovisionnement prsentant de

nombreux intermdiaires. En outre, cette activit souffre des incidences ngatives de

limportance du secteur informel de conserveries dolives, du niveau technologique

inadquat de loutil de transformation, ainsi que de labsence d'auto-contrle et

d'assurance-qualit au niveau des units de transformation. Par ailleurs, il est noter que les

olives en fts reprsentent plus de 50% des quantits exportes engendrant une importante

perte en valeur ajoute.

Concernant les points forts de cette filire, ils consistent, essentiellement, dans

laccs en franchise totale de douane des olives lUE et aux Etats-Unis sans limite

contingentaire, la bonne rputation de lolive de conserve marocaine dans le march

20

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

extrieur, la volont politique de dvelopper la filire, ainsi que dans lexistence dincitations

linvestissement. Cette filire se caractrise galement par de nombreuses opportunits

portant, notamment sur limportant potentiel du march intrieur par suite de lvolution

du modle de consommation ainsi que la croissance de la consommation des pays

europens.

De mme, le march des conserves dolives reste un crneau porteur, fortement

dynamique sur les deux dernires dcennies, avec une amlioration des importations

mondiales en ce produits de prs de 5,6 % en moyenne annuelle sur la priode 1990-2010.

Parmi les destinations les plus importantes de ce march figurent les Etats-Unis, premier

importateur, et la Russie, deuxime importateur au niveau mondial, dont les importations

ont volu respectivement de prs de 4,6% et 31,4% en moyenne annuelle sur la mme

priode.

En termes dexportations de conserves dolive, le Maroc, qui se situe au quatrime

rang parmi les exportateurs mondiaux en 2010, a faiblement profit de lexpansion des

importations mondiales. De fait, ses exportations ont volu en moyenne annuelle peine

de prs de 2,4% sur la priode 1990-2010, contre une volution de prs de 12% pour la

Turquie (cinquime exportateur en 2010) et de 6,1% pour lEspagne (premier exportateur

mondial qui concentre plus de 42% des exportations mondiales).

Figure 18 : Evolution des performances des principaux exportateurs mondiaux des olives

en conserves en 1990 et en 2010 (en tonnes)

M on d e

S y rie

Ita l i e

P o r tu g a l

P ay s -B as

1 990

P rou

2 0 10

T u rq u ie

M aroc

A r g e n ti n e

G rc e

E s p ag n e

-

10 0 0 0 0

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Source : FAO

Parmi les freins aux exportations marocaines en olives de table, leur concentration

sur un nombre limit de dbouchs dont le march de lUE qui absorbe annuellement prs

de 70% des quantits exportes (49% vers la France), suivi par les Etats-Unis avec 23%. Il est

signaler que pour le dveloppement des exportations de cette filire, le Maroc est amen

se conformer aux normes de qualit et dhygine de lUnion Europenne ou du Food and

Drug Administration des Etats-Unis.

Par ailleurs, pour les conserves vgtales, et en particulier les produits olicoles,

dimportantes opportunits sont offertes pour amliorer les exportations marocaines,

notamment du fait du caractre nettement moins prissable de ces produits et, surtout, de

21

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

louverture complte du march de lUE ces produits suite lentre en vigueur de laccord

agricole Maroc-UE ds la campagne dexportation 2012/2013.

3. Instruments pour le renforcement des exportations agroalimentaires dans le cadre du

Plan Maroc Vert

Dans lobjectif damliorer les performances des exportations agroalimentaires

marocaines, de nombreux instruments ont t intgrs dans le cadre du Plan Maroc Vert

visant, notamment, ladaptation de loffre exportable aux nouvelles donnes du contexte

international. De fait, travers une srie de contrats-programmes portant sur les principales

filires exportatrices, ces instruments consistent en : le renforcement de la production

destine lexport, lamlioration de la productivit et de la valorisation des produits

agricoles, la promotion des exportations ainsi que lamlioration de laccs aux marchs

potentiels par le biais de la mise en place de partenariats commerciaux.

3.1. Soutien de la production

Compte tenu du rle socio-conomique important que jouent les filires

dexportations agroalimentaires dans lconomie marocaine et de leurs avantages

comparatifs, les pouvoirs publics ont engag avec les professionnels agricoles concerns des

programmes denvergure pour la mise niveau de ces filires. Ces programmes sinscrivent

dans le cadre de plusieurs contrats-programmes lancs depuis la mise en uvre du Plan

Maroc Vert en 2008.

Ces contrats-programmes, qui ambitionnent de restructurer lensemble des chanes

de valeurs des filires exportatrices travers, notamment, une meilleure organisation des

acteurs dans le cadre d'interprofessions structures, ncessiteraient des investissements

consquents slevant prs de 70 milliards de dirhams, dont 17 milliards de dirhams est

pris en charge par lEtat travers le Fonds de Dveloppement Agricole, soit environ 25%.

Ces investissements portent essentiellement sur quatre principales filires savoir

les agrumes, larboriculture, le marachage de primeur et loliculture. La rpartition des

aides publiques sur ces filires sarrime aux besoins spcifiques et aux opportunits que

recle chacune delle. En effet, la filire olicole, qui mobilise la plus grande part de ces

aides, demeure la plus prometteuse et la plus dynamique au niveau mondial avec des

opportunits normes non encore exploites par le Maroc.

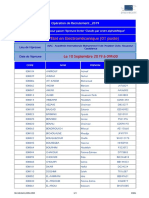

Figure 19 : Investissements prvus des contrats-programmes des filires dexportation

dans le cadre du Plan Maroc Vert (millions de dirhams)

35 000

30 000

ETAT

21 089

PROFESSION

25 000

18 961

20 000

15 000

10 000

6 630

6 578

Agrumes

Arboriculture

5 000

0

Marachage de

primeurs

Oliculture

Source : Ministre de lAgriculture

22

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Nanmoins, il est constat que les soutiens publics ont port en particulier sur

laugmentation de la production, qui est dj leve, au dtriment de lamlioration des

performances de la production dj en place. Cette orientation, tout en augmentant loffre,

ne permettrait vraisemblablement pas damliorer la comptitivit du tissu de production,

notamment dans la filire olicole dont les besoins en termes de mise niveau sont les plus

importants.

3.2. Valorisation de la production

Dans une perspective de valorisation de notre production agricole et de monte en

valeur ajoute dans le secteur agro-industriel, et en vue doffrir un cadre appropri pour

lintgration de lensemble de la chane de valeur de ce secteur, le Plan Maroc Vert a prvu

pour la priode 2009-2015 la mise en place de six agropoles dans les principales rgions

agricoles, savoir les rgions de Mekns, de lOriental, du Tadla, du Souss, du Haouz et du

Gharb. Ces agropoles ont pour principaux objectifs de renforcer la comptitivit des

entreprises du secteur agro-alimentaire et d'accrotre la valeur ajoute dans le secteur.

La ralisation de ces objectifs passera, en particulier, par une meilleure valorisation

de la production agricole prvue dans la cadre du Plan Maroc Vert et le dveloppement de la

culture d'innovation avec des produits et des technologies rpondant aux besoins des

marchs. Pour cela, ces agropoles permettront de dvelopper un rseau de partenariats

nationaux et internationaux, et seront composs de zones dactivits vocation agroindustrielle, de zones logistiques et de services, de plateformes commerciales et de

distribution, de centres de formation en agro-industrie et services, et de zones dactivits

tertiaires.

Dun autre ct, et pour promouvoir la qualit de la production agricole du Maroc

lextrieur, deux lois ont t mises en place portant respectivement sur les indications

gographiques (promulgues) et sur les produits biologiques (en cours dapprobation).

Concernant la premire loi, le Maroc sest engag avec lUE pour la conclusion dun accord

de protection mutuelle des Indications gographiques trois mois aprs la mise en uvre du

nouvel accord agricole conclu.

Ceci tant dit, davantage defforts sont ncessaires pour rattraper le retard cumul

par le Maroc en termes de valorisation de sa production agricole. En effet, le taux de

valorisation de la production agricole au Maroc demeure nettement infrieur ses

principaux concurrents mditerranens avec seulement un taux de prs de 29,1% pour le cas

du Maroc contre 68,1% pour la Tunisie et plus de 46,5% pour la Turquie (2010).

3.3. Promotion des exportations

Parmi les principales actions stratgiques programmes dans le cadre du Plan Maroc

Vert pour amliorer les performances lexport du secteur agroalimentaire figure la

promotion des exportations travers, en particulier, la diversification et le dveloppement

de loffre exportable agricole et lamlioration du systme incitatif au profit de la promotion

des exportations.

23

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Ainsi, et outre les aspects lis la production, le dveloppement de loffre exportable

est vis travers ladoption de lapproche filire intgre pour harmoniser les interventions

au niveau des divers segments des filires, la promotion de lintgration par lagro-industrie,

ladaptation de la production nationale aux exigences des marchs extrieurs sur le plan de

la normalisation et de la qualit, ainsi que le dveloppement des produits agricoles haute

valeur ajoute tels que les produits biologiques et les produits de terroir.

Le Plan Maroc Vert vise galement lamlioration du systme incitatif au profit de la

promotion des exportations par le biais, en particulier, de la rforme du Fonds de

Dveloppement Agricole en introduisant de nouvelles subventions, en renforant les aides

accordes certaines catgories dexportations et en encourageant les projets dagrgation.

Cette politique de promotion des exportations gagnerait tre rnove travers, en

particulier, lamlioration des performances et le renforcement du rseau mondial

dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc, aussi bien

traditionnels que ceux potentiels avrs. Ces agences devraient tre gres par des

comptences spcialises qui mobiliseraient leur connaissance approfondie des marchs

pour accompagner les exportateurs marocains.

3.4. Partenariats commerciaux

Dans un contexte international caractris par la louverture des marchs et la

recrudescence de la concurrence, le Maroc sest engag renforcer ses relations

commerciales avec ses principaux partenaires dans lobjectif damliorer laccs de ses

exportations agroalimentaires ces marchs. Cette politique vise diversifier les marchs

extrieurs pour rduire sa dpendance lgard de lUnion europenne, en souvrant sur de

nouveaux marchs offrant dimportantes opportunits (USA, Turquie, Canada, pays arabes

Mditerranens, pays de lUMA, pays de lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine

(UEMOA)). Cette politique nomet pas pour autant le renforcement de la position du

Maroc sur les marchs traditionnels (Nouvel Accord de libre change avec lUE conclu en

2012).

Toutefois, les rsultats dgags par la mise en place de ces formes de partenariats

restent amliorer et sont entravs, en particulier, par le respect et lalignement sur les

normes techniques du commerce (normes sanitaires ou phytosanitaires, normes

environnementales ou de spcifications techniques) et par les subventions accordes par

nos partenaires et nos concurrents.

Do la ncessit imprieuse de sadapter aux standards europens et internationaux

et de procder une rforme rglementaire en matire de mesures sanitaires et

phytosanitaires. Par ailleurs, il est galement primordial de rechercher davantage de

complmentarit avec dautres partenaires commerciaux, en particulier les pays du Grand

Maghreb, les pays du Moyen Orient et les pays dAfrique, avec lesquels nos changes

agricoles sont encore peu significatifs.

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

24

4. Conclusion et propositions

Lexamen, dune part, des avantages comparatifs du Maroc en termes de produits

agroalimentaires, en particulier par rapport aux principaux pays mditerranens, et dautre

part, des performances en termes de valorisation de ces avantages comparatifs, notamment

dans le cadre de la mise en uvre du Plan Maroc Vert, a permis didentifier aussi bien les

entraves au dveloppement des exportations du secteur que les opportunits saisir pour

assurer son essor et sa comptitivit. Les principaux enseignements dgags de cette

analyse ainsi que les propositions formules pour contribuer lamlioration des

performances ralises se prsentent comme suit.

Principales conclusions

Avantages comparatifs avrs et valoriser du secteur agroalimentaire marocain :

Pour le Maroc, la configuration de la spcialisation lexportation, telle que

dtermine travers lutilisation de lindicateur ACR sur la priode 1990-2010, montre que

le secteur agroalimentaire6 a un avantage comparatif par rapport ses principaux

concurrents mditerranens. Concernant les fruits et lgumes non transforms, qui

constituent un domaine de forte concurrence entre les principaux pays mditerranens, le

Maroc a enregistr, au cours de la mme priode, des ACR levs sur ces produits par

rapport ces pays. Toutefois, il ressort de lanalyse que la place privilgie du Maroc en

termes davantages comparatifs sur le secteur des fruits et lgumes non transforms nest

pas valorise dune manire optimale du point de vue des parts de march au niveau

mondial.

Pour ce qui est des produits agroalimentaires transforms, le Maroc dispose certes

davantages comparatifs levs par rapport ses concurrents mditerranens, nanmoins,

ces avantages ont connu une rosion, durant la priode 1990-2010, au profit, notamment,

de la Turquie et surtout de lEgypte. En outre, sur la mme priode, le Maroc a faiblement

profit du niveau lev de ses ACR, en ralisant des parts de march sur le march mondial

nettement plus faibles que ceux de lItalie, de la Turquie et de lEspagne.

Performances lexport globalement amliorer

Afin de tirer profit des avantages comparatifs dont bnficient les exportations

agroalimentaires marocaines, ce secteur a t au centre de la stratgie agricole Plan Maroc

Vert lance en 2008 et qui a mis en place un ensemble dactions stratgiques visant

dvelopper les filires du secteur travers des contrats-programmes indiquant les

engagements des parties prenantes aussi bien publiques que prives. En termes de

ralisations sur la priode 2009-2011, et concernant la diversification des marchs, les

exportations agroalimentaires marocaines ont t fortement concentres sur le march de

lUnion europenne qui a absorb en moyenne 73% des exportations agroalimentaires

globales. Cette forte concentration sur ce march a rendu le Maroc trs vulnrable vis--vis

de lvolution des conditions conomiques de lUE.

6

Hors produits de la pche.

25

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

De mme, la structure des exportations agroalimentaires par destination indique de

faibles parts pour les marchs asiatiques et africains qui nont reu en moyenne que prs de

2% et 3% respectivement des exportations du pays sur la mme priode. Cette situation

indique des opportunits normes que les exportations agroalimentaires marocaines

narrivent pas encore saisir sur les marchs asiatiques, en particulier au niveau des pays

arabes du Moyen Orient (Arabie Saoudite et Emirats-Arabes- Unis, en particulier pour les

tomates et lhuile dolives).

Ralisations par produit agroalimentaire contrastes par rapport aux concurrents

mditerranens

Lanalyse de lvolution des performances lexport des principaux produits

agroalimentaires et ce, laune de lvolution du march international et des rsultats des

autres pays concurrents, notamment mditerranens, permet dapprhender les dfis et les

opportunits qui caractrisent les filires agroalimentaires marocaines lexport et qui

conditionnent les ralisations du Plan Maroc Vert.

A ce titre, et pour les exportations marocaines de tomates, et malgr quelles aient

enregistr une volution importante durant la dernire dcennie, elles ont connu une

concentration sur le march de lUE qui a absorb en moyenne prs de 90% de ces

exportations sur la mme priode. Cette concentration contraste avec la dynamique du

march mondial dont la croissance a t tire depuis le dbut des annes 90 par lvolution

plus importante des importations au niveau de pays hors de lUE (Russie et Etats-Unis). De

mme, en termes de positionnement sur le march mondial de tomates, le Maroc, class

sixime exportateur au niveau mondial en 2010, a ralis un TCAM de prs de 5,8% sur la

priode 1990-2010, contre 14,2% pour la Turquie (position de quatrime exportateur

mondial en 2010), 17,6% pour la Syrie (cinquime position) et 4,1% pour lEspagne

(troisime position).

Pour ce qui est de la filire des agrumes, elle souffre actuellement dun

ralentissement patent de son rythme dexportation avec une quasi-stagnation de ses

exportations durant la priode 1998-2011. Par produit dagrumes, les exportations

marocaines doranges ont enregistr une forte rduction avec un TCAM de lordre de -3,1%

sur la priode 1990-2010. Sur ce produit, notre pays a t fortement concurrenc par des

pays mditerranens dont, notamment, la Syrie, lEgypte et la Turquie qui ont vu leurs

exportations voluer sur la mme priode en moyenne annuelle de prs de +26%, de +7,7%

et de +5,5% respectivement. Concernant le march des clmentines, un crneau important

des exportations agrumicoles marocaines, il a t caractris sur la priode 1990-2010 par

une volution moyenne annuelle des importations mondiales de prs de 5,1%, le Maroc

sest situ en 2010 la quatrime position au niveau mondial, avec une volution moins

dynamique que ses principaux concurrents mditerranens, dont, en particulier, la Turquie

(6,8%).

Sagissant des produits transforms dorigine vgtale, ils se caractrisent par un

faible taux de valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce

secteur, les produits olicoles (en particulier lhuile dolives) reprsentent des crneaux

26

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

porteurs en forte progression au niveau du march mondial. Toutefois, ces produits sont

caractriss par un faible niveau technologique conjugu la dprciation de la qualit de la

matire premire, en raison des mauvaises conditions de sa manutention, gnrant des

huiles non conformes aux standards internationaux. Ces contraintes ont fait que malgr la

forte dynamique du march mondial de lhuile dolives sur la priode 1990-2010, avec un

TCAM de prs de 5,4 %, le Maroc a ralis un rythme annuel de prs de -1,4%

comparativement la Syrie (+30,5%) et la Turquie (+8,8%).

Le renforcement des exportations agroalimentaires marocaines : axe prioritaire du PMV

Pour amliorer les performances des exportations agroalimentaires marocaines, de

nombreux instruments ont t intgrs dans le cadre du Plan Maroc Vert visant ladaptation

de loffre exportable aux nouvelles donnes du contexte international ainsi que la promotion

de ces exportations. Ces instruments consistent, en premier lieu renforcer la production

destine lexport en mettant en place des contrats-programmes qui ambitionnent de

restructurer lensemble des chanes de valeurs des filires exportatrices travers

notamment une meilleure organisation des acteurs dans le cadre d'interprofessions

structures. Nanmoins, il est constat que les soutiens publics ont port en particulier sur

laugmentation de la production, qui est dj leve, au dtriment de lamlioration des

performances de la production dj en place.

En termes de valorisation de la production, et en vue doffrir un cadre appropri pour

lintgration de lensemble de la chane de valeur du secteur, le Plan Maroc Vert a prvu

pour la priode 2009-2015 la mise en place de six agropoles dans les principales rgions

agricoles savoir les rgions de Mekns, de lOriental, du Tadla, du Souss, du Haouz et du

Gharb. Ces agropoles ont pour principaux objectifs de renforcer la comptitivit des

entreprises du secteur agro-alimentaire et d'accrotre la valeur ajoute dans le secteur.

Cette dynamique, gagnerait tre renforce pour rattraper le retard cumul par le Maroc en

termes de valorisation de sa production agricole.

Concernant la promotion des exportations, le Plan Maroc Vert vise, notamment, la

diversification et le dveloppement de loffre exportable agricole travers, entre autres,

ladaptation de la production nationale aux exigences des marchs extrieurs sur le plan de

la normalisation et de la qualit. Cette politique de promotion des exportations gagnerait

tre appuye travers, en particulier, lamlioration des performances et le renforcement

du rseau mondial dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc.

Propositions

Dans le cadre de la rflexion sur les actions entreprendre afin de promouvoir le

dveloppement du secteur des exportations agroalimentaires marocaines, lexamen des

diffrents enjeux et dfis du secteur a permis de dgager les principales propositions

suivantes :

27

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Adaptation de la politique de soutien au secteur en faveur des exportations

Lexamen de la politique poursuivie dans le cadre du PMV pour le dveloppement

des exportations agroalimentaires rvle une orientation vers le renforcement de la

production, ce qui laisse de faibles marges pour un appui effectif des exportations pour

accder aux marchs potentiels. Il savre donc ncessaire de privilgier des actions de

soutien cibles et renforces des crneaux porteurs, notamment avec des moyens de

logistique appropris.

Valorisation de la production destine lexport

Lune des contraintes majeures qui limitent lessor des exportations agroalimentaires

rside dans la faible adaptation de la qualit des produits transforms dorigine vgtale aux

standards internationaux. Cette situation est critique pour des filires hautes valeurs

ajoutes linstar des produits olicoles. Ainsi, pour btir une image de marque de la

production nationale lextrieur, il devient primordial, linstar des cas de russite dans ce

domaine au niveau mondial, de mettre en place des institutions spcifiques, notamment

pour les principaux crneaux porteurs (oliculture) qui veillent, outre la gestion de ces

filires, au respect des procdures et des normes de qualit requises.

Renforcement des partenariats internationaux

Laccs aux marchs figure parmi les entraves au dveloppement des exportations

agroalimentaires marocaines. Tel est le cas pour le march de lUE qui absorbe plus des deux

tiers des exportations agroalimentaires marocaines et qui dresse des obstacles aussi bien

tarifaires que non tarifaires afin de protger les productions agroalimentaires des pays

mditerranens de lUE de la concurrence des produits imports notamment du Maroc. A ce

titre, le nouvel accord agricole Maroc-UE conclu en 2012, quoique plus ouvert sur le Maroc,

prvoit des mcanismes de prix dentre pour laccs au march communautaire dont le rle

est de rduire la concurrence sur plusieurs produits agricoles des pays exportateurs de lEU,

notamment lEspagne. Ainsi, il est ncessaire de renforcer les exportations marocaines de

ces produits vers dautres marchs porteurs, comme les Etats-Unis, les pays de lEurope de

lEst, et les pays du Moyen-Orient, travers, notamment, la ngociation de partenariats plus

avantageux pour le Maroc et bass sur le principe de complmentarit.

Mise en place dune veille concurrentielle

Etant donn la dynamique des marchs agroalimentaires, il est important de disposer

dune veille concurrentielle permettant, dune part, lanalyse permanente des informations

des marchs potentiels au niveau mondial et lexamen de lvolution des diffrents maillons

de la chane de valeur des filires, et dautre part, doptimiser les actions des oprateurs

professionnels et publics. A travers des informations accessibles et mises jour en continu,

cette veille constituera un instrument incontournable pour moduler les interventions des

parties prenantes au vu des enjeux stratgiques qui se prsentent.

28

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Promotion des exportations

Outre ladaptation de loffre exportable travers lamlioration de la qualit des

produits, et le renforcement de leur comptitivit, la promotion des exportations demeure

un outil fondamental pour accompagner les oprateurs mieux se positionner sur les

marchs traditionnels, et surtout explorer de nouveaux marchs potentiels. En effet, la

politique de promotion des exportations, qui peut sappuyer sur des rseaux mondiaux

dagences commerciales couvrant les marchs dexportation du Maroc, aurait des

externalits bnfiques sur les exportations du pays travers ; des services de consulting

anims par des quipes spcialises qui mobilisent leur connaissance approfondie des

marchs pour accompagner les oprateurs marocains ; une approche marketing qui

promeut limage de marque des exportations agroalimentaires marocaines et une diffusion

au niveau national des connaissances utiles concernant les opportunits dexport. Cette

politique, permettra, somme toute, une adaptation continue de loffre des produits aux

exigences des marchs internationaux.

29

Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain

Annexe

Avantages comparatifs rvls (premire version)

Lindicateur davantage comparatif rpond la question : quels sont les points forts et les

points faibles dune conomie ?

Au lieu de se fonder sur des structures relatives dexportation, comme dans la mthode

classique de Balassa, lindicateur analytique qui est retenu ici part du solde, et il tient

compte de la taille du march national.

Pour un pays i et chaque produit k, on calcule dabord la part du solde par rapport au Produit

Intrieur Brut Y, soit en millimes :

Yik =1000 * [ (Xik Mik) / Yi ]

Relativement au PIB, la contribution du produit k au solde commercial est dfinie par :

Fik = yik gik * yi.

avec :

gik = (Xik + Mik) / (Xi. +Mi.)

et

yi. = 1000 * [ (Xi. Mi.) / Yi ]

En outre, il est ncessaire d'liminer l'influence des changements qui ne sont pas spcifiques

au pays tudi, mais qui rsultent de l'volution du poids des produits sur le plan mondial.

En se situant par rapport une anne de rfrence r, chacun des flux X et M est corrig pour

les autres annes n en les multipliant tous par :

eni = (wrk / Wr) / (Wnk / Wn)

L'indicateur d'avantage comparatif f est ainsi calcul aux poids mondiaux de l'anne de

rfrence r. Pour celle-ci, il concide avec la contribution relative f ; pour les autres annes n,

il s'en distingue d'autant plus que le commerce mondial du produit k tend s'carter de la

tendance moyenne qui est enregistre pour l'ensemble des marchandises.

L'avantage comparatif est calcul au niveau le plus fin de la nomenclature sectorielle

CHELEM. Les avantages par filire ou par stade sont obtenus par sommation.

Position sur le march

Sur le march international du produit k, la position de chaque pays i est reprsente par

son solde relatif qui, pour une anne n, est dfini en % par :

POSnik = 100 * [ (Xnik Mnik) / Wnk]

Avec : Wnk = commerce mondial du produit k

Vous aimerez peut-être aussi

- Rapport de Stage Ministère de Lequipement Et Des TransportsDocument89 pagesRapport de Stage Ministère de Lequipement Et Des TransportsAhmed Larhmam67% (21)

- PestelDocument5 pagesPestelMac book100% (2)

- La Chaine LogistiqueDocument39 pagesLa Chaine LogistiqueMomoBeckham86% (7)

- Ressources Humaines Web 03 09 13Document159 pagesRessources Humaines Web 03 09 13Ahmed LarhmamPas encore d'évaluation

- GRH en ArabeDocument79 pagesGRH en ArabeAhmed Larhmam0% (1)