Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Methode D Analyse en Traduction

Methode D Analyse en Traduction

Transféré par

Puscasu Ana-Maria0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

12 vues14 pagesTitre original

30070679 Methode d Analyse en Traduction

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

12 vues14 pagesMethode D Analyse en Traduction

Methode D Analyse en Traduction

Transféré par

Puscasu Ana-MariaDroits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

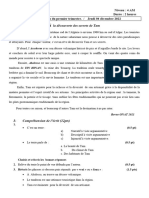

Vous êtes sur la page 1sur 14

CHAPITRE 7

Mthode danalyse et stratgies de traduction

Dans ce chapitre, nous allons prsenter la mthode danalyse de notre corpus

qui sinspire de la mthode de Nord. Ensuite nous aborderons le concept de

stratgie de traduction, car ce concept est rcurrent dans les diffrentes

approches traductologiques. Par ailleurs, lun des objectifs de lanalyse de notre

corpus est la reconstruction des stratgies utilises dans le processus de

traduction du franais vers les langues nationales.

7.1 La mthode danalyse de Nord

Cette mthode nous semble pertinente cause de son ancrage thorique. En

effet, les thories fonctionnelles, en particulier la thorie du skopos, proposent

une approche thorique et une mthode danalyse mme de nous rvler,

dune part, les liens entre diffrentes langues et, dautre part, entre langue et

culture. Lessentiel des avantages de la thorie du skopos peut tre rsum

comme suit :

1. il sagit dun modle qui sinscrit dans le cadre des approches fonctionnelles

de la communication verbale. La traduction est perue comme un acte de

communication ;

2. le processus de traduction est orient vers la culture du texte cible. La

traduction est dtermine par sa fonctionnalit et non par son quivalence au

texte source ;

3. la thorie du skopos valorise les traducteurs. Elle leur confre le prestige of

being experts in their field, competent to make purpose-adequate decisions

in full responsibility towards their partners (Nord 1997a : 46) ;

4. la thorie fonctionnelle du skopos sapplique tout type de traduction : It

is practical because it can be applied to any assignment occurring in

professional translation practice (Nord 1997a : 47).

Lorsquon regarde de prs la mthode danalyse de Nord, on peut dire quelle

est base sur lanalyse du discours, des registres et des genres et quelle

constitue une synthse des approches linguistiques et culturelles. cet gard, le

titre de larticle de Nord (1994) Translation as a Process of Linguistic and

Cultural Adaptation est suffisamment loquent. Sa mthode danalyse, qui

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

152

rsulte de cette approche fonctionnelle de la traduction, porte sur les facteurs

intratextuels et extratextuels du texte.

7.1.1 Les facteurs extratextuels

Pour Nord, le traducteur doit comparer le profil du texte source et celui du

texte cible afin didentifier de possibles divergences. Le profil envisag du

texte cible est dterminant dans la tche du traducteur qui, son tour, dfinit les

fonctions du texte cible. Les facteurs extratextuels (Nord 1991 : 39-78 ;

1997a : 60) qui serviront dterminer le profil du texte cible sont : linitiateur,

lintention de linitiateur, le destinataire, le moyen de communication, lespace

et le temps prospectifs de la rception du texte, le motif de la rception ou de la

production du texte et la (les) fonction(s) du texte. Une srie de questions sous

forme de liste de contrle (check-list) permet danalyser ces facteurs. Ces

questions, dont nous reprenons lessentiel, ont t traduites par nous-mme.

Linitiateur

Nord tablit une distinction entre initiateur et producteur de texte. Le premier

se sert dun texte pour transmettre un message, tandis que le second a pour

responsabilit dcrire le texte conformment aux instructions de linitiateur

(Nord 1991 : 43). Pour Nord, la situation du traducteur est comparable celle

du producteur de texte qui doit non seulement suivre les instructions de

linitiateur de la traduction, mais galement se conformer aux normes et aux

rgles de la langue et de la culture cibles. Les questions suivantes permettent

davoir des informations sur linitiateur du texte :

1. Qui est linitiateur du texte ?

2. Linitiateur a-t-il crit le texte lui-mme ? Sinon qui en est le producteur et

quel rapport existe-t-il entre lui et linitiateur ?

3. Quelles informations peuvent tre obtenues sur linitiateur partir de

lenvironnement du texte ? Existe-t-il des informations qui sont censes

faire partie des connaissances gnrales prsupposes du destinataire ? Peut-

on se rfrer linitiateur ou toute autre personne pour plus de dtails ?

4. Quels sont les indices qui peuvent tre dduits des autres facteurs

situationnels, en ce qui concerne les caractristiques de linitiateur ?

5. Quelles sont les conclusions qui peuvent tre tires des informations et des

indices obtenus sur linitiateur en ce qui concerne les autres dimensions

extratextuelles et les caractristiques intratextuelles ?

Lintention de linitiateur

Lintention de linitiateur concerne la fonction que celui-ci envisage de faire

jouer au texte. Elle est importante parce quelle influence le fond et la forme du

texte. Les questions suivantes renseignent sur les informations relatives

lintention de linitiateur :

1. Existe-t-il des dclarations extratextuelles ou intratextuelles de linitiateur

sur son (ses) intention(s) concernant le texte ?

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

153

2. Quelle(s) est (sont) lintention (les intentions) attribue(s) par convention au

type de texte auquel appartient le texte analys ?

3. Quels indices relatifs lintention de linitiateur peuvent tre fournis par

dautres facteurs situationnels ?

4. Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices

obtenus sur lintention de linitiateur en ce qui concerne les autres

dimensions extratextuelles et les caractristiques intratextuelles ?

Le destinataire

Le destinataire est considr comme le facteur le plus important dans les

approches fonctionnelles de la traduction. Dans la mesure o il diffre du texte

source au texte cible, lanalyse permet davoir des informations sur ses attentes.

cet gard, les questions suivantes sont pertinentes :

1. Quelles informations sur le destinataire peuvent tre obtenues partir de

lenvironnement du texte ?

2. Que peut-on apprendre au sujet du destinataire partir des informations

obtenues sur linitiateur et ses intentions ?

3. Quels indices relatifs aux attentes du destinataire du texte source et ses

connaissances pralables peuvent tre fournis par les autres facteurs

situationnels ?

4. Existe-t-il des informations relatives aux ractions du (des) destinataire(s)

du texte source qui peuvent influencer les stratgies de traduction ?

5. Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices

obtenus sur le destinataire en ce qui concerne les autres dimensions

extratextuelles et les caractristiques intratextuelles ?

Le moyen de communication

Le moyen de communication rfre au vhicule ou au support utilis pour faire

parvenir le texte son destinataire. Il influence aussi bien sa rception que sa

production. Les rponses aux questions suivantes fourniront des informations

sur le moyen de communication du texte :

1. Le texte provient-il dune communication orale ou crite ?

2. Quel est le moyen utilis pour prsenter le texte au(x) destinataire(s) ?

Existe-t-il des informations extratextuelles sur le moyen de communi-

cation ?

3. Quels indices relatifs au moyen de communication peuvent tre fournis par

dautres facteurs situationnels ?

4. Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices

obtenus sur le moyen de communication en ce qui concerne les autres

dimensions extratextuelles et les caractristiques intratextuelles ?

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

154

Lespace et le temps prospectifs de la rception du texte

a) Lespace

Les informations sur le lieu de production dun texte constituent une source

dinformations, entre autres, sur les origines culturelles de linitiateur et/ou du

destinataire, le moyen de communication du texte, etc. Les questions que le

traducteur doit se poser en ce qui concerne les informations sur le lieu de

production du texte sont les suivantes :

1. Quel est le lieu de production ou de communication du texte ? Les

informations sur la dimension spatiale figurent-elles dans lenvironnement

du texte ? Les informations relatives lespace sont-elles censes faire

partie des connaissances prsupposes du destinataire ?

2. Quels indices relatifs lespace peuvent tre dduits des autres facteurs

situationnels (initiateur, destinataire, moyen de communication, motif) ?

3. Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices

relatifs lespace en ce qui concerne les autres facteurs extratextuels et les

caractristiques intratextuelles ?

b) Le temps

Le facteur temps est important dans la comprhension dun texte, car la langue

volue dans le temps. Ce facteur temps influence les types de texte. Pour avoir

des renseignements sur le temps de la communication, le traducteur doit se

poser les questions suivantes :

1. Quand le texte a-t-il t crit, publi, transmis ? Lenvironnement du texte

apporte-t-il des informations sur la priode ? Les informations sur la priode

sont-elles censes faire partie des prsuppositions sur les connaissances

gnrales du destinataire ?

2. Quels indices temporels peuvent tre dduits des autres facteurs situation-

nels ?

3. Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices

relatifs la dimension temporelle en ce qui concerne les autres facteurs

extratextuels et les caractristiques intratextuelles ?

4. Quels problmes fondamentaux rsultent dun dcalage temporel ventuel

entre la situation du texte source et celle du texte cible ?

Le motif de production ou de rception du texte

Il est essentiel de connatre la raison ou le motif de la communication en se

posant les questions suivantes :

Pourquoi le texte a-t-il t transmis ? Existent-ils des informations sur le motif

de la communication dans lenvironnement du texte ? Le destinataire du texte

source est-il familier avec le motif ?

Le texte a-t-il t crit pour une occasion spciale ? Le texte a-t-il t crit pour

tre lu ou entendu plus dune fois ou rgulirement ?

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

155

Quels indices relatifs au motif de la communication peuvent tre dduits des

autres dimensions extratextuelles ?

Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices relatifs

au motif de la communication en ce qui concerne les autres facteurs

extratextuels et les caractristiques intratextuelles ?

Quels problmes peuvent rsulter du fait de la diffrence entre le motif de

production du texte source et de celui de la traduction ?

La (les) fonction(s) du texte

Les notions de fonction de texte et de types de texte sont lies. Cependant,

Nord tablit une distinction entre les deux. La fonction du texte signifie la

fonction communicative ou la combinaison de fonctions communicatives dans

une situation concrte de production / rception de texte, tandis que les types de

texte sont les consquences textuelles de ces fonctions. Cest la rcurrence de

certaines configurations qui a conduit la constitution des types de texte (Nord,

1991 : 70). En matire de traduction, la fonction du texte est lune des proccu-

pations de lanalyse du texte source. Elle permet au traducteur de savoir la (les)

fonction(s) du texte cible qui sera (seront) compatible(s) avec le texte source.

En se posant les questions suivantes, on peut avoir des informations pertinentes

sur la fonction du type de texte :

Quelle est la fonction du texte envisage par linitiateur ? Existe-t-il des indices

relatifs la fonction dans lenvironnement du texte ?

Quels indices relatifs la fonction du texte peuvent tre fournis par dautres

facteurs extratextuels ?

Existe-t-il des indices qui montrent que le destinataire peut attribuer au texte

une fonction autre que celle envisage par linitiateur ?

Quelles conclusions peuvent tre tires des informations et des indices obtenus

sur la fonction du texte en ce qui concerne les autres dimensions extratextuelles

et les caractristiques intratextuelles ?

Lanalyse des facteurs extratextuels fournit des informations importantes parce

la situation de communication a une incidence sur les caractristiques verbales

et non verbales du texte :

Starting from the idea that the communicative situation (including the

communicators and their communicative aims) determines the verbal and

nonverbal features of the text, we may assume that the description of the

situational factors defines the slot into which the text should fit. This

applies to both source and target texts (Nord, 1997 : 59).

La situation dans laquelle le texte source fonctionne est gnralement diffrente

dans le temps comme dans lespace de celle du texte cible.

Les conclusions de lanalyse des facteurs extratextuels, en particulier la

fonction du texte, seront valides ou rejetes par les rsultats de lanalyse des

facteurs intratextuels.

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

156

7.1.2 Les facteurs intratextuels

Lanalyse des facteurs extratextuels est cruciale parce quelle permet de prendre

des dcisions en ce qui concerne la faisabilit de la tche de traduction, les

units du texte source qui sont pertinentes dans une traduction fonctionnelle et

les stratgies de traduction en vue de gnrer le texte cible en conformit avec

la tche de traduction. Lanalyse des facteurs intratextuels concerne huit

facteurs (Nord, 1991 : 79-129) : le sujet, le contenu, les prsuppositions, la

composition, les lments non verbaux, le lexique, la structure de la phrase et

les lments suprasegmentaux. Comme dans le cas des facteurs extratextuels,

une srie de questions sous forme de liste contrle, que nous allons prsenter

ci-dessous, permet danalyser ces facteurs.

Le sujet

Le sujet porte sur ce dont lmetteur dans une situation de communication

parle. Pour tre situ sur le sujet, le traducteur doit se poser les questions

suivantes :

Sagit-il dun seul texte source cohrent sur le plan thmatique ou au contraire

sagit-il dune combinaison de textes ?

Quel est le sujet du texte ou de chaque composante de la combinaison de

textes ? Sagit-t-il dune hirarchie de sujets compatibles ?

Est-ce que le sujet contenu dans lanalyse interne correspond lattente suscite

par lanalyse externe ?

Le sujet est-il verbalis dans le texte ou dans lenvironnement du texte (titre,

chapitres, sous-titres, introduction, etc.) ?

Le sujet dpend-t-il dun contexte culturel particulier ?

Les conventions de la culture du texte cible ncessitent-elles que le sujet soit

verbalis dans ou en dehors du texte ?

Le contenu

Le contenu renvoie la ralit des objets et des phnomnes extralinguistiques.

Les questions suivantes permettent au traducteur de recueillir des informations

pertinentes sur le contenu dun texte :

Comment les facteurs extratextuels sont-ils verbaliss dans le texte ?

Quelles sont les units dinformation dans le texte ?

Existe-t-il une diffrence entre la situation externe et la situation interne ?

Existe-t-il des lacunes dans la cohsion et/ou une cohrence dans le texte ?

Quelles conclusions peuvent tre tires de lanalyse du contenu en ce qui

concerne les autres facteurs intratextuels tels que les prsuppositions, la

composition et les caractristiques stylistiques ?

Les prsuppositions

Elles concernent les facteurs relatifs la situation de communication qui sont

prsupposs connus par les parties prenantes la communication. Les rponses

aux questions suivantes peuvent fournir des renseignements sur les

prsuppositions :

quel modcIc dc Ia raIit Ics inIormations rcnvoicnt-cIIcs ?

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

157

La rfrence la ralit est-elle explicite dans le texte ?

Existe-t-il des allusions implicites un certain modle de ralit ?

Le texte comporte-t-il des redondances qui pourraient paratre superflues au

destinataire du texte cible ?

Quelles informations prsupposes connues du destinataire du texte source

doivent tre verbalises lattention du destinataire du texte cible ?

La composition du texte

Le texte comporte une macrostructure comprenant un certain nombre de

microstructures. Les caractristiques de la composition dun texte dpendent de

son type, que lon peut dterminer en se posant les questions suivantes :

Le texte source constitue-t-il un texte indpendant ou fait-il partie dune plus

grande unit de rang suprieur ?

La macrostructure du texte est-elle indique par des signaux visuels ou autres ?

Existe-t-il une composition conventionnelle en ce qui concerne ce type de

texte ?

Quelle est la forme de progression thmatique dans le texte ?

Les lments non verbaux

Il sagit dlments paralinguistiques dans une communication orale tels que les

expressions du visage, et dlments non linguistiques appartenant la

communication crite tels que les photos, les illustrations. Les questions

suivantes peuvent aider une interprtation fonctionnelle des lments non

verbaux :

Quels lments non verbaux font partie du texte ?

Quelle est leur fonction au regard des parties verbales du texte ?

Sont-ils spcifiques au type de texte ?

Sont-ils dtermins par le moyen de communication ?

Appartiennent-ils la culture source ?

Le lexique

Le lexique couvre le dialecte, le registre et la terminologie. Le choix du lexique

est dtermin par des facteurs extratextuels et intratextuels. Les questions

suivantes permettent danalyser le lexique :

Comment les facteurs extratextuels sont-ils pris en compte dans le lexique

(dialectes rgionaux et sociaux, varits historiques de langue, etc.) ?

Quelles sont les caractristiques du lexique concernant lattitude et le style de

lmetteur ?

Quels sont les champs lexicaux reprsents dans le texte ?

Existe-t-il des parties du discours (noms, adjectifs) ou des modles de

formation de mots dont la frquence dans le texte serait inhabituelle ?

Quel est le style du texte ?

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

158

La structure de la phrase

Lanalyse de la structure de la phrase peut faire ressortir les caractristiques du

sujet, la composition du texte et les traits suprasegmentaux du texte. Les

questions suivantes peuvent contribuer lanalyse de la structure de la phrase :

Les phrases sont-elles longues ou courtes, comportent-elles des coordonnes ou

subordonnes ? Comment sont-elles relies entre elles ?

Quel est le type de phrase utilis dans le texte ?

Lordre des lments constitutifs de la phrase correspond-t-il la structure

thme/rhme ? Existe-t-il des structures de focalisation ou des dviations par

rapport lordre normal des mots ?

Existe-t-il une mise en relief du texte ?

Existe-t-il des caractristiques syntaxiques telles les paralllismes, les

chiasmes, les questions rhtoriques, les parenthses, etc. ? Quelle est leur

fonction dans le texte ?

Existe-t-il des caractristiques syntaxiques dtermines par le destinataire, les

conventions du type de texte ou le moyen de communication ? Le skopos de la

traduction ncessite-t-il des adaptations ?

Les lments suprasegmentaux

Ce sont les lments relatifs la prosodie et lintonation dun texte oral et leur

reprsentation graphique dans un texte crit. Les questions suivantes permettent

de les analyser :

Quelles sont les caractristiques suprasegmentales prsentes dans le texte ?

Comment sont-elles graphiquement reprsentes ?

Ces caractristiques suprasegmentales sont-elles spcifiques aux types de

texte ?

Les caractristiques suprasegmentales donnent-elles des indications sur les

traits habituels ou sur ltat motionnel ou psychologique de lmetteur ?

Peut-on diviser le texte en units prosodiques ?

Les caractristiques suprasegmentales correspondent-elles la structure thme/

rhme du texte ?

Le skopos de la traduction ncessite-t-il des adaptations des caractristiques

suprasegmentales aux modles de la langue cible ?

Cette analyse du texte source permet une identification et une catgorisation

des problmes de traduction. Nord (1991 : 151) dfinit un problme de

traduction comme un problme objectif qui se poserait tout traducteur

indpendamment de son niveau de comptence. Elle en distingue quatre (Nord

1991 : 158-60 ; 1997a : 64) : les problmes pragmatiques, les problmes

culturels, les problmes linguistiques et les problmes spcifiques au texte. Les

problmes pragmatiques rsultent de la diffrence des situations des textes

source et cible. On peut les identifier en se rfrant aux facteurs extratextuels.

Les problmes culturels rsultent des diffrences de normes et de conventions

entre cultures. Les problmes linguistiques proviennent des diffrences

structurelles au niveau du vocabulaire, de la syntaxe et des caractristiques

suprasegmentales des deux langues. Les problmes de traduction qui ne

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

159

relvent daucun de ces trois catgories sont des problmes spcifiques au

texte. Cest le cas des figures de style et des nologismes.

Selon Nord (1991), sa mthode danalyse, destine surtout produire des

traductions, peut avoir galement des applications critiques, qui sont plus

pertinentes pour nous. partir de lanalyse dun original, on peut identifier les

problmes de traduction, ci-dessus, et voir comment ils ont t rsolus et juger

ainsi si la traduction est fonctionnelle et loyale (1991 : 173).

Malgr la pertinence de la mthode de Nord, nous proposons de ne pas

lappliquer telle quelle mais de ladapter ltude de notre corpus, car notre

analyse porte en priorit sur la traduction en tant que produit et non en tant que

processus.

7.2 Adaptations proposes

La mthode danalyse de Nord (Nord 1991, 1997a, 1997b), comme dj

indique, est importante surtout pour la formation des traducteurs. Le caractre

descriptif de lanalyse du texte source apparat travers les questions suivantes

relatives aux facteurs extratextuels et intratextuels :

Who transmits

to whom

what for

by which medium

where

when

why

a text

with what function ?

On what subject matter

does he say

what

(what not)

in what order

using which non-verbal elements

in which words

in what kind of sentences

in which tone

to what effect ?

(Nord 1991 : 36) [sic]

Mais pour des besoins didactiques, les rponses cette liste de questions

deviennent prescriptives, car elles indiquent ltudiant traducteur comment

agir. En effet, les rsultats de lanalyse permettent didentifier la fonction du

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

160

texte dans la culture source et de comparer celle-ci la fonction envisage du

texte cible, afin darriver une stratgie de traduction :

By means of a comprehensive model of text analysis which takes into

account intratextual as well as extratextual factors the translator can

establish the function-in-culture of the source text. He then compares

this with the (prospective) function-in-culture of the target text required

by the initiator, identifying and isolating those ST elements which have

to be preserved or adapted in translation (1991 : 21) [Nous soulignons].

Notre but tant de montrer la pertinence de la thorie du skopos dans la

traduction impliquant des paires de langues et de cultures diffrentes (bisa /

franais et moor / franais), nous proposons dadapter la mthode de Nord.

Notre dmarche qui sera inverse par rapport celle de Nord sera descriptive

et critique. Pour ne pas tre trop influenc par le texte source, nous allons

procder comme Linn (2001), qui suit Toury (1995), par lanalyse du texte

cible, afin de permettre la traduction dtre juge comme un texte autonome.

En effet, on peut se demander si la mthode de Nord, qui affirme avec force que

la fonction du texte cible dtermine la mthode de traduction, en commenant par

une analyse du texte source, va permettre dviter linfluence que le texte source

exerce sur le texte cible dans les approches bases sur lquivalence. Dans ces

conditions, le texte source ne risque-t-il pas de peser de tout son poids sur la

mthode et, par consquent, sur le texte cible ?

Il est clair quen commenant par lanalyse du texte cible, on accorde plus

dattention la fonctionnalit de la traduction dans la culture cible et au

destinataire conformment la thorie du skopos. Aprs lanalyse du texte cible,

nous passerons lanalyse du texte source et sa comparaison avec le texte

cible afin didentifier les problmes de traduction et les stratgies adoptes par

le traducteur pour les rsoudre

46

.

Lautre raison qui milite en faveur de ladaptation de la mthode de Nord

est que celle-ci se veut une mthode comprhensive qui sapplique tous les

types de textes. Il est clair que les facteurs quanalyse une telle mthode nont

pas la mme pertinence pour tous les types de textes. Cest pourquoi nous ne

nous servirons quen partie des facteurs et des questionnaires de la mthode

46

Les documents cibles de notre corpus ont t traduits du franais (langue source) en moor

et en bisa (langues cibles). Afin de permettre ceux qui ne sont pas familiers avec ces

langues de mieux suivre notre analyse, nous proposons comme lont fait Baker (1992 : 8) et

Hatim & Mason (1997 : ix) pour dautres langues vers langlais, une re-traduction en italiques

de nos exemples dans la langue source. Baker (1992 : 8) dfinit la re-traduction comme suit :

Back-translation () involves taking a text (original or translated) which is written in

a language with which the reader is assumed to be unfamiliar and translating it as

literally as possible into English.

Notre langue source tant le franais, notre re-traduction se fera de nos langues cibles (bisa,

moor) vers celle-ci. Ce qui est important relever, cest la littralit de la re-traduction. En

fonction des besoins de lanalyse, nous donnerons loriginal et/ou la re-traduction.

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

161

danalyse de Nord. Nous nutiliserons que les lments qui nous permettront de

rsoudre notre problmatique, savoir comment interviennent les rapports

entre langue et culture dans la traduction mdicale au Burkina Faso.

Au niveau des facteurs extratextuels, nous laisserons de ct le moyen de

communication, lespace et le temps prospectifs de production et de rception.

Les informations relatives ces facteurs nous semblent videntes. En effet,

parmi les critres de slection figure le moyen de communication, savoir que

les documents crits de notre corpus sont des traductions dont les documents

cibles et les documents sources sont disponibles. Mais nous ne manquerons pas

dvoquer le moyen de communication lorsque nous allons comparer les

traductions aux documents originaux oraux en moor et en bisa qui ne sont pas

des traductions. En ce qui concerne lespace et le temps prospectifs de

production et de rception, il nexiste pratiquement pas de dcalage temporel et

spatial entre documents sources et documents cibles. Il en est de mme pour les

documents originaux oraux. On le verra, ils sont tous destins au mme espace

gographique et temporel. La principale diffrence rside dans la langue de

communication : le moor ou le bisa pour le destinataire des documents cibles

et le franais pour le destinataire des documents sources.

Au niveau des facteurs extratextuels, nous retiendrons : linitiateur ou les

initiateurs, son (leur) intention, le destinataire, le motif de rception et de

production du texte et la (les) fonction(s). Les approches fonctionnelles et

culturelles montrent que le commanditaire (initiateur), le traducteur

(producteur) et la (les) fonction(s) que le texte remplit dans la culture cible sont

des facteurs dterminants dans le processus de traduction. Lintention de

linitiateur, cest--dire la fonction quil entend faire jouer au texte, peut

influencer le fond et la forme du texte. Quant au destinataire, dans la mesure o

dans la thorie du skopos il oriente la traduction, il est ncessaire davoir des

informations sur lui. Le motif de rception et de production des textes de notre

corpus a t indiqu au chapitre introductif comme tant de participer

lamlioration de la sant des populations cibles travers linformation et la

sensibilisation. Mais les audiences vises par les textes sources et les textes

cibles tant diffrentes, il y a lieu de sinterroger sur le motif de leur production

et de leur rception.

En ce qui concerne les facteurs intratextuels, ils sont tous importants

pour lanalyse de notre corpus. Si lon considre le sujet tout comme le

contenu, on se rend compte quils sont lorigine matrielle mme du texte.

Autrement dit, il est difficile de concevoir un texte sans un sujet et un contenu

sur lesquels porte la communication verbale. La manire daborder le sujet

ncessite de se poser la question de savoir si le destinataire a besoin de

connaissances prsupposes pour que la communication puisse avoir lieu.

Quant la composition, aux lments non verbaux, au lexique, la

structure de la phrase et aux caractristiques suprasegmentales, ils sont surtout

dterminants dans la transmission du message. Ce sont des facteurs qui relvent

du discours. Dans la mesure o le discours est le rsultat de pratiques sociales

et culturelles, ces facteurs peuvent nous fournir des informations sur les

rapports entre langue et culture dans notre corpus.

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

162

Nous pouvons rcapituler les facteurs que nous avons retenu danalyser

comme suit :

a) facteurs extratextuels : initiateur(s), intention de linitiateur ou des

initiateurs, destinataire, motif de rception et de production du texte, et

fonction(s) ;

b) facteurs intratextuels : sujet, contenu, prsuppositions, composition,

lments non verbaux, lexique, structure de la phrase et lments

suprasegmentaux.

Avant de passer lanalyse, nous proposons de nous arrter un instant sur le

concept de stratgie de traduction. Quentend-t-on par ce terme ? Quelle en

est notre approche ?

7.3 Stratgie de traduction

Selon Delisle et al. (1999 : 77), la stratgie de traduction est une stratgie

utilise de faon cohrente par le traducteur en fonction de la vise adopte

pour la traduction dun texte donn. Elle oriente la dmarche globale du

traducteur lgard dun texte particulier traduire et se distingue des

dcisions ponctuelles comme lapplication des divers procds de traduction.

Delisle et al. ajoutent que selon le cas, le traducteur peut adopter une stratgie

dadaptation ou de traduction littrale. Il peut mme changer le genre dun texte

ou le modifier en fonction des besoins spcifiques des destinataires. En ralit

le concept de stratgie en traduction est complexe et difficile cerner en

raison du flou qui lentoure et de sa confusion avec les concepts de

techniques, procds et tactiques de traduction. Kraszewski (1998) va

mme jusqu confondre fonction et stratgie dans sa classification qui

regroupe quatre stratgies de traduction, savoir les stratgies information-

nelle, corrective, critique et proslyte. Baker (1998 : 240) demeure vague,

quand elle affirme que strategies of translation involve the basic tasks of

choosing the foreign text to be translated and developing a method to translate

it. Piotrowska (1995) distingue deux approches : lapproche mthodo-

logique, qui envisage les stratgies comme des outils didactiques pour

lenseignement de la traduction, et lapproche cognitive, qui considre les

stratgies comme mthodes dinvestigation du processus de traduction. En

raison de son objectif didactique, elle arrive une dfinition qui concerne

surtout le processus de transfert du texte source vers le texte cible. Mais une

telle distinction ne semble pas pertinente, car ces deux approches peuvent servir

le mme objectif didactique. Venuti (1995) distingue galement deux approches

que nous avons dj voques : la naturalisation (domestication) et lexotisme

(foreignizing). Ces approches des stratgies de traduction qui mettent laccent

sur le processus ne conviennent pas tellement notre analyse, qui porte sur le

rsultat ou le produit du processus de traduction. Dans la mesure o notre tude

est descriptive et critique, une approche pouvant permettre la reconstruction des

stratgies utilises dans le processus de traduction est ncessaire.

Chapitre 7. Mthode danalyse et stratgies de traduction

163

Martin (2000) classe en trois groupes les diffrentes stratgies de

traduction. Un premier groupe met laccent sur les segments de texte. Dans ce

groupe, il existe une tendance privilgier les aspects comparatifs et

contrastifs de la langue source et de la langue cible. Une telle approche est

surtout utile sur un plan purement linguistique. Pour le second groupe, les

stratgies sont envisages en tant que procdures influenant la traduction du

texte dans son ensemble. Cette approche, plutt psycholinguistique, sintresse

au processus de transfert interlinguistique pendant le processus de traduction

(Lee-Jahnke 1998) grce une technique appele think-aloud protocols ou

introspection haute voix. Mais une telle approche pose dnormes

problmes, car il nest pas facile de pntrer la bote noire du traducteur. Par

contre, le dernier groupe dapproches qui regroupe diverses combinaisons des

deux premiers groupes semble pertinent, en particulier lapproche qui distingue

macro et micro-stratgie. La macro-stratgie sapplique lensemble du texte,

tandis que la micro-stratgie sintresse aux segments de texte. Le segment de

texte (Martin 2000 : 130) tant entendu comme toute portion de texte isole du

reste du texte pour les besoins de lanalyse. Martin estime que le concept de

stratgie au niveau de la microstructure est plus concret et facile cerner. La

stratgie de traduction qui provient de lidentification pralable dun problme

dpend de contraintes lies au texte et aux vises de la communication. Martin

propose une approche pdagogique des stratgies de traduction pouvant

sappliquer au processus tout comme au produit de traduction :

A translation strategy could be substituted by a pedagogical framework

consisting of the analysis of the potentially relevant elements in the

source text and in the communicative context postulated for the target

text, an analysis centered in the production of potential solutions. This

framework makes use of published original texts and their translations

(Martin 2000 : 135).

Une telle approche micro-stratgique de traduction est galement partage par

Lrscher. En effet, Lrscher (1991 : 76) estime que : A translation strategy is a

potentially conscious procedure for the solution of a problem which an

individual is faced with when translating a text segment from one language into

another.

Mais les diffrents auteurs ne saccordent pas sur la notion de problme

de traduction lorigine de la stratgie de traduction. Martin (2000 : 134) se

contente de dire que la stratgie de traduction commence par lidentification

dun problme sans en donner une dfinition. Pour Nord, on la vu, le problme

de traduction doit tre un problme objectif indpendamment des comptences

du traducteur. Une telle conception soppose celle de Lrscher (1991 : 80) :

A translation problem is considered to occur when a subject realizes that,

at a given point in time s/he is unable to transfer adequately a source-

language segment into the target-language segment.

La traduction mdicale du franais vers le moor et le bisa

164

Lrscher ne dit pas que le problme doit tre objectif ou pas encore que

lobjectivit soit relative et difficile atteindre. Si la clarification de cette

notion de problme semble pertinente dans le processus de traduction, elle ne se

pose pas dans les mmes termes en ce qui concerne notre analyse qui porte sur

les produits du processus. En effet, notre objectif tant de comparer traduction

et original dans le but de reconstruire les stratgies de traduction utilises par le

traducteur, cest partir dune telle comparaison que nous pourrons identifier

les problmes de traduction et leurs solutions.

Lapplication critique que Nord fait de sa mthode montre quelle a une

comprhension semblable celle que Martin a de ces notions de stratgie et de

problme de traduction. Suite lanalyse dun texte dune brochure touristique

en allemand (Nord 1991 : 219) et de sa traduction dans cinq autres langues

europennes (anglais, franais, italien, espagnol et portugais), elle arrive la

conclusion quaucune des traductions ne remplit les conditions exiges par la

fonctionnalit du texte et son orientation sur le destinataire :

A translation oriented text analysis would have been helpful, above all,

for the solution of the following translation problems : translation of the

proverb (...) of polysemous SL words (...) of names of SC realities (...)

and of metaphors (...). The analysis of text function has made clear that

the recipient orientation is the fundamental factor of this text.

Accordingly, a consistent translation strategy for the whole text has to

take this into account (Nord 1991 : 231).

Cette citation montre comment, dans lapproche et dans la mthode danalyse

de Nord, dune part, fonction et stratgies de traduction vont de pair et, dautre

part, comment la stratgie sapplique au niveau macro (strategy for the whole

text) et au niveau micro (translation of the proverb, polysemous SL

words et metaphors).

Dans notre analyse, pour plus de clart, nous allons utiliser le terme

procd traduction au niveau micro, cest--dire au niveau du segment tel

que dfini par Martin, et rserver le terme stratgie au niveau macro comme

le fait Delisle et al. (1999) ci-dessus.

Aprs cet aperu thorique de la traduction et la prsentation de notre mthode

danalyse, nous allons maintenant aborder la dernire partie de notre tude,

consacre lanalyse de notre corpus.

Vous aimerez peut-être aussi

- Introduction À La Traductologie - Penser La Traduction Hier, Aujourdhui, Demain by Guidère, MathieuDocument169 pagesIntroduction À La Traductologie - Penser La Traduction Hier, Aujourdhui, Demain by Guidère, Mathieu1dennys567% (3)

- Vinay Et Darbelnet - Stylistique Comparée Du Français Et de L - Anglais PDFDocument170 pagesVinay Et Darbelnet - Stylistique Comparée Du Français Et de L - Anglais PDFAmeur Toufik60% (5)

- Le Portugais - Guide de Conversation Pour Les Nuls by Karen KELLERDocument179 pagesLe Portugais - Guide de Conversation Pour Les Nuls by Karen KELLERSciencePas encore d'évaluation

- Le français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageD'EverandLe français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Albrecht, Jörn, Métrich, René - Manuel de Traductologie-De Gruyter (2016)Document789 pagesAlbrecht, Jörn, Métrich, René - Manuel de Traductologie-De Gruyter (2016)vdl100% (5)

- Traduire - Jean Rene LadmiralDocument32 pagesTraduire - Jean Rene LadmiralJakeline Pereira Nunes100% (5)

- Evaluation 1apic N° 1 Et 2 Au 2eme Semestre Parcours 21-22 (SAID EL ALAMI)Document5 pagesEvaluation 1apic N° 1 Et 2 Au 2eme Semestre Parcours 21-22 (SAID EL ALAMI)Hamza Bouali100% (1)

- Les notes de Polyglotte. Conseils pratiques pour l'apprentissage d'une langue étrangère.D'EverandLes notes de Polyglotte. Conseils pratiques pour l'apprentissage d'une langue étrangère.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)

- GuidereDocument38 pagesGuidereFleeting Glimpse50% (2)

- 30-Dictionnaire de Linguistique DuboisDocument568 pages30-Dictionnaire de Linguistique Duboispeppa91% (55)

- Parcours jeunes et FLS: Activités pédagogiques en français langue seconde, niveau B2 – C1 du CECRD'EverandParcours jeunes et FLS: Activités pédagogiques en français langue seconde, niveau B2 – C1 du CECRPas encore d'évaluation

- Dans tous les sens du termeD'EverandDans tous les sens du termeJean QuirionÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)

- Paul Ricoeur-Sur La TraductionDocument68 pagesPaul Ricoeur-Sur La TraductionNouri97% (38)

- La Traduction - Oustinoff MichaelDocument62 pagesLa Traduction - Oustinoff MichaelRomeissa67% (3)

- Francophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementD'EverandFrancophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementPas encore d'évaluation

- La stylistique expliquée: La littérature et ses enjeuxD'EverandLa stylistique expliquée: La littérature et ses enjeuxÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)

- Le Sexe et la Langue: Petite grammaire du genre en français, où l’on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensanceD'EverandLe Sexe et la Langue: Petite grammaire du genre en français, où l’on étudie écriture inclusive, féminisation et autres stratégies militantes de la bien-pensancePas encore d'évaluation

- ترجمهDocument156 pagesترجمهmak068338Pas encore d'évaluation

- Enseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?D'EverandEnseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?Pas encore d'évaluation

- Les Problemes Theoriques de La TraductionDocument22 pagesLes Problemes Theoriques de La Traductionbarbara_quaranta100% (3)

- Traduction Et Traductologie LEMAIRE - 2017Document277 pagesTraduction Et Traductologie LEMAIRE - 2017lilith100% (4)

- Histoire de La TraductionDocument16 pagesHistoire de La TraductionIulia Cordus100% (3)

- Approches Et Modèles de La TraductionDocument6 pagesApproches Et Modèles de La TraductionYayaya100% (2)

- Le Traducteur La Traduction Et L'entreprise Daniel GOUADECDocument182 pagesLe Traducteur La Traduction Et L'entreprise Daniel GOUADECstudent dz70% (10)

- Vers Une Traduction LitteraireDocument12 pagesVers Une Traduction Litteraireneed_informationPas encore d'évaluation

- Etapes Du Processus de TraductionDocument4 pagesEtapes Du Processus de TraductionPapp Amalia Lorena100% (3)

- Procédés de TraductionDocument8 pagesProcédés de Traductionelcusca9825100% (1)

- Les Problemes Theoriques de La TraductionDocument22 pagesLes Problemes Theoriques de La Traductionabdel geniohid100% (2)

- La Traduction Des ProverbesDocument3 pagesLa Traduction Des ProverbesMincu Ruxandra Maria100% (1)

- Traduction Juridique AspectsDocument51 pagesTraduction Juridique Aspectsvictoras89100% (3)

- De La Methode en Traduction Et en TraducDocument228 pagesDe La Methode en Traduction Et en TraducAdm DF100% (2)

- Procédés de TraductionDocument2 pagesProcédés de Traductionapi-371258367% (3)

- Didactique de La Traduction en Milieu Universitaire GD 2013-Libre PDFDocument174 pagesDidactique de La Traduction en Milieu Universitaire GD 2013-Libre PDFmichelinne2013100% (2)

- Terminologie Et TraductionDocument292 pagesTerminologie Et TraductionAgustinAjeno0% (1)

- Les Stratégies de Traduction Dans Les Cultures (JOSE LAMBERT)Document10 pagesLes Stratégies de Traduction Dans Les Cultures (JOSE LAMBERT)billypilgrim_sfePas encore d'évaluation

- Grands Courants2008Document156 pagesGrands Courants2008LooLy Yo100% (1)

- Vinay Darbelnet Glossaire Des Termes TechniquesDocument7 pagesVinay Darbelnet Glossaire Des Termes Techniquessintomaric100% (1)

- Cours 1 Définition de La TraductionDocument2 pagesCours 1 Définition de La TraductionVika KorzhenevskayaPas encore d'évaluation

- La Théorie Du Sens Et La Traduction Des Facteurs CulturelsDocument31 pagesLa Théorie Du Sens Et La Traduction Des Facteurs CulturelsJenny Garcia100% (1)

- La Traduction JuridiqueDocument8 pagesLa Traduction JuridiquemikaelaemiliaPas encore d'évaluation

- Aprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDocument22 pagesAprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDenitsa Dimova100% (1)

- Jeux de Traduction - SummaryDocument7 pagesJeux de Traduction - SummaryMiriana FaietaPas encore d'évaluation

- Les Métiers Du Traducteur - ExamenDocument3 pagesLes Métiers Du Traducteur - ExamenTalos CristinaPas encore d'évaluation

- LE TRADUCTEUR AVERTI: Pour des traductions idiomatiqueD'EverandLE TRADUCTEUR AVERTI: Pour des traductions idiomatiquePas encore d'évaluation

- Prosodie, intonation et Grammaire: De l'influence de la Prosodie et de l'Intonation sur la GrammaireD'EverandProsodie, intonation et Grammaire: De l'influence de la Prosodie et de l'Intonation sur la GrammairePas encore d'évaluation

- Petit guide pratique de la phonétique corrective du fleD'EverandPetit guide pratique de la phonétique corrective du fleÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Orthographe : qui a peur de la réforme ?: Réflexions sur la langue françaiseD'EverandOrthographe : qui a peur de la réforme ?: Réflexions sur la langue françaisePas encore d'évaluation

- La Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesD'EverandLa Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Théorie des temps grammaticaux fondée sur les traits pertinents temporelsD'EverandThéorie des temps grammaticaux fondée sur les traits pertinents temporelsPas encore d'évaluation

- Apprendre et enseigner les temps simples du passé: avec la participation active des apprenantsD'EverandApprendre et enseigner les temps simples du passé: avec la participation active des apprenantsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)

- Maitrise du français et intégration: Des idées reçues, revues et corrigéesD'EverandMaitrise du français et intégration: Des idées reçues, revues et corrigéesPas encore d'évaluation

- Que serais-je sans toi ? de Guillaume Musso (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandQue serais-je sans toi ? de Guillaume Musso (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)

- Wone - Le Mode Indicatif Dans L'écriture JournalistiqueDocument13 pagesWone - Le Mode Indicatif Dans L'écriture JournalistiqueMoDPas encore d'évaluation

- Algorithmique Et Programmation Pascal: Emilie MORVANTDocument2 pagesAlgorithmique Et Programmation Pascal: Emilie MORVANTMBADJOUN DanielPas encore d'évaluation

- Fiche Dexercices Analyse GrammaticaleDocument4 pagesFiche Dexercices Analyse GrammaticaleYamoussa CamaraPas encore d'évaluation

- 875 Apollinaire La Chanson Du Mal AimeDocument19 pages875 Apollinaire La Chanson Du Mal AimeFredPas encore d'évaluation

- Compo 2A.LDocument2 pagesCompo 2A.Lsami ghezalPas encore d'évaluation

- ConjuguaisonDocument5 pagesConjuguaisonyanna mohammzsPas encore d'évaluation

- 10phapde Nangkhieul2Document6 pages10phapde Nangkhieul2Share Tai LieuPas encore d'évaluation

- Bwatun Dictée 6è ADocument20 pagesBwatun Dictée 6è ADaoudaPas encore d'évaluation

- Des Noms Et Des ... Noms - Anthroponymie Et Etat Civil. IntroductionDocument6 pagesDes Noms Et Des ... Noms - Anthroponymie Et Etat Civil. IntroductionFarid BenramdanePas encore d'évaluation

- Fr تدوين واستثمار نتائج التقويم التشخيصيDocument5 pagesFr تدوين واستثمار نتائج التقويم التشخيصيIdiri KacemPas encore d'évaluation

- Traduction 2023Document9 pagesTraduction 2023Fati TimaPas encore d'évaluation

- D Francais Sujet 2Document4 pagesD Francais Sujet 2Pasace BeatsPas encore d'évaluation

- Exercices CDV CIVDocument4 pagesExercices CDV CIVsebabashahelPas encore d'évaluation

- Contrôle n2 Francais 4aepDocument1 pageContrôle n2 Francais 4aepImadPas encore d'évaluation

- Persona Ideal - 3º TrombonDocument3 pagesPersona Ideal - 3º TrombonOctavio LaraPas encore d'évaluation

- Charles Taylor-L'Animal Langage-JerichoDocument420 pagesCharles Taylor-L'Animal Langage-JerichoKi WiPas encore d'évaluation

- Contigo Peru Saxo Alto 1Document3 pagesContigo Peru Saxo Alto 1Jose Luis Riojas Bances100% (1)

- Se Présenter PDFDocument12 pagesSe Présenter PDFMayara Linhares100% (1)

- 02 Tautogramme PDFDocument1 page02 Tautogramme PDFMadleneMarinescuPas encore d'évaluation

- (Free Scores - Com) - Albinoni Tomaso Celebre Adagio Trascrizione Da Concerto Per Grande Organo 23497Document7 pages(Free Scores - Com) - Albinoni Tomaso Celebre Adagio Trascrizione Da Concerto Per Grande Organo 23497giovanniPas encore d'évaluation

- HOMENAJE A BILLOS - Alto SaxDocument3 pagesHOMENAJE A BILLOS - Alto SaxAlexander AvendañoPas encore d'évaluation

- Commentaire Les Aveugles 1Document6 pagesCommentaire Les Aveugles 1hafssa nacirPas encore d'évaluation

- Une Triste Surpriseevaluation CM2 2022 2023Document5 pagesUne Triste Surpriseevaluation CM2 2022 2023Youssef MoufadPas encore d'évaluation

- Le Vocabulaire À Connaître Pour Un Voyage À MadagascarDocument8 pagesLe Vocabulaire À Connaître Pour Un Voyage À MadagascarJose miguel Sanchez gutierrezPas encore d'évaluation

- La Cumparsia PartituraDocument8 pagesLa Cumparsia PartituraNicola CriscionePas encore d'évaluation

- OdiameDocument3 pagesOdiameAlexis TDíazPas encore d'évaluation

- Tamanrasset CompositionDocument2 pagesTamanrasset CompositionDalila Ait ouakliPas encore d'évaluation

- Bring Him HomeDocument8 pagesBring Him HomeLenaPas encore d'évaluation