Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chapitre - 1 La Finance D'entreprise - Dans Le Circuit Financier

Chapitre - 1 La Finance D'entreprise - Dans Le Circuit Financier

Transféré par

Mohamed MoumouhTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre - 1 La Finance D'entreprise - Dans Le Circuit Financier

Chapitre - 1 La Finance D'entreprise - Dans Le Circuit Financier

Transféré par

Mohamed MoumouhDroits d'auteur :

Formats disponibles

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

FINANCE DENTREPRISE Dcision dinvestissement et choix de financement

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

INTRODUCTION

La finance d'entreprise est le secteur de la finance qui s'intresse aux dcisions et oprations financires, outils financiers et quilibres financiers des entreprises Les entreprises doivent s'assurer de disposer des moyens financiers ncessaires leur fonctionnement et leur dveloppement, rentabiliser au mieux ces moyens On peut diviser ce domaine en deux grandes activits : Celles long terme, essentiellement le financement des investissements partir des capitaux propres et des emprunts. Celles court terme : les entreprises doivent veiller de prs leur gestion de trsorerie notamment pour prvoir leurs chances de paiement.

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Plan

FINANCE DENTREPRISE................................................................................................................................ 1 DECISION DINVESTISSEMENT ET CHOIX DE FINANCEMENT .......................................................... 1 INTRODUCTION................................................................................................................................................. 2 PLAN...................................................................................................................................................................... 3 CHAPITRE I......................................................................................................................................................... 4 LA PLACE DES DECISIONS FINANCIERES DANS LE CIRCUIT FINANCIER..................................... 4 1 LA DESCRIPTION DU CIRCUIT FINANCIER .......................................................................................................... 4 2 LES DECISIONS DINVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ................................................................................. 5 2.1 Les dcisions dinvestissement et de dsinvestissement : la gestion du portefeuille dactif .................... 6

2.1.1 La dcision d'investissement.............................................................................................................................. 6 2.1.2 La structure du portefeuille dactifs................................................................................................................... 7

2.1.3 Le dsinvestissement............................................................................................................................. 7 2.2 La dcision de financement : la gestion de la structure de financement ................................................. 7 2.3 Reprsentation du bilan financier ........................................................................................................... 8 3 LES DIFFERENTES CATEGORIES DAGENTS SUR LE CIRCUIT FINANCIER ............................................................. 8 3.1 Les actionnaires...................................................................................................................................... 8 3.2 Les dirigeants .......................................................................................................................................... 9 3.3 Les cranciers........................................................................................................................................ 10 3.4 LEtat..................................................................................................................................................... 11 4 ROLE ET EVOLUTION DU MARCHE DES CAPITAUX ........................................................................................... 11 4.1 Rle du march financier ...................................................................................................................... 11

4.1.1 Le financement des investissements ................................................................................................................ 11 4.1.2 La mobilisation de lpargne ........................................................................................................................... 12

4.2 Evolution du march des capitaux......................................................................................................... 12

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Chapitre I La place des dcisions financires dans le circuit 1 financier

Contrairement ce qu'une description mcaniste des dcisions financires pourrait parfois laisser entendre, une entreprise ne prend pas ses dcisions en totale autarcie. Elle est en concurrence sur le march des capitaux avec d'autres entreprises et d'autres institutions et doit prendre en compte et satisfaire les attentes des offreurs de capitaux pour pouvoir assurer le financement de son dveloppement, voire sa survie.

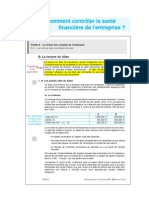

1 La description du circuit financier

Les dcisions financires qui caractrisent le domaine de la finance d'entreprise peuvent tre reprsentes par le schma gnral suivant :

Ce schma se propose de mettre en vidence les diffrents flux de liquidits (ou flux montaires) qui rsultent des diffrentes dcisions financires.

Partie tire de CHARREAUX Grard, Gestion financire , Litec, 1991.

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Dans une premire phase (1), des agents conomiques disposant de liquidits, apportent l'entreprise les fonds qui lui sont ncessaires pour raliser ses oprations d'investissement. Il y a confrontation d'une demande de liquidits de la part de l'entreprise et d'une offre de liquidits de la part des apporteurs de capitaux. Le march financier au sens large (ou march des capitaux) constitue le lieu de rencontre de cette offre et de cette demande. En contrepartie de ces liquidits, l'entreprise met des titres (actifs financiers), qui sont, soit des titres de proprit (des actions pour les socits), soit des titres de crance. Le march financier est par consquent et galement un march rsultant d'une confrontation d'une offre et d'une demande de titres. Le march financier au sens strict est compos du march des actions et des obligations qui constituent des titres long terme. Les oprations de collecte de capitaux sont les oprations de financement. Dans une seconde phase (2 a), les dirigeants de l'entreprise dcident de l'allocation des fonds collects, en procdant l'acquisition d'actifs : il s'agit du flux li l'opration d'investissement. Les actifs ainsi acquis peuvent tre soit des actifs industriels ou commerciaux, soit des actifs financiers mis par d'autres entreprises ou par des institutions financires. L'entreprise peut par la suite cder ces diffrents actifs et recevoir en contrepartie un flux de liquidits : le flux de dsinvestissement (2 b). L'acquisition des actifs industriels et commerciaux est ralise en vue d'obtenir ultrieurement des flux de liquidits (3) provenant des oprations d'exploitation. La ralisation de ces dernires suppose l'acquisition ou la cration d'actifs dtenus de faon accessoire (stocks, crances clients...). Les flux de liquidits d'exploitation sont complts par les flux provenant des actifs financiers. Les flux de liquidits d'exploitation, augments ventuellement des flux provenant des actifs financiers et du dsinvestissement et diminus des prlvements fiscaux sont, soit utiliss pour rmunrer (sous forme d'intrts) et rembourser les cranciers (4 a), soit verss aux actionnaires sous forme de dividendes (4 a), soit encore rinvestis dans l'entreprise (4 b). Les oprations de rmunration et de remboursement sont considres comme des oprations de financement : elles rsultent des dcisions principales de collecte des capitaux. L'opration de rinvestissement des flux constitue simultanment une opration d'investissement et de financement.

2 Les dcisions dinvestissement et de financement

Les dcisions financires qui sont prises par les dirigeants de l'entreprise peuvent tre regroupes en deux grandes catgories

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

les dcisions d'investissement (et de dsinvestissement) relatives la constitution et la gestion du portefeuille d'actifs; les dcisions de financement qui concernent la structure de financement.

2.1 Les dcisions dinvestissement et de dsinvestissement : la gestion du portefeuille dactif 2.1.1 La dcision d'investissement Toute dcision de dpense qui conduit l'acquisition d'un actif en vue de l'obtention d'un flux de liquidits ultrieur et ayant pour but d'accrotre la richesse des propritaires de l'entreprise, constitue un investissement. L'investissement s'oppose ainsi la consommation qui implique une destruction de richesse et une perte de valeur. Cette dfinition apparat trs large. Elle permet de considrer comme investissements, tous les actifs matriels et immatriels, industriels, commerciaux ou financiers. Selon cette optique, certaines dpenses analyses comme des consommations du point de vue comptable, doivent tre considres comme investissement. Ainsi une campagne de publicit ou des frais de formation du personnel constituent des investissements. La conception financire de l'investissement diverge sensiblement sur ce point de l'optique comptable, plus restrictive, pour laquelle la notion d'investissement se confond avec celle d'immobilisation inscrite au bilan. Par ailleurs, le critre d'acquisition ne recouvre pas celui de la proprit juridique. Une immobilisation acquise et finance par crdit bail et, d'une faon gnrale, tous les actifs lous seront considrs comme des investissements. Du point de vue financier, la location ne constitue qu'un mode de financement particulier de l'investissement. L'investissement est ralis en vue d'accrotre la richesse des propritaires de l'entreprise et, par consquent, la valeur de l'entreprise. L'accroissement de valeur signifie que la rentabilit de l'investissement est positive. Prcisons ds prsent que la mesure de la rentabilit n'a de signification qu'en fonction du montant des capitaux investis. Cette finalit n'exclut pas que l'opration d'investissement puisse avoir des buts plus spcifiques augmentation de la productivit, diversification des activits, amlioration des conditions de travail, mais on supposera que toutes ces oprations particulires concourent terme l'accroissement du patrimoine des propritaires de l'entreprise.

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

2.1.2 La structure du portefeuille dactifs On distingue gnralement, dans la structure du portefeuille d'actifs, deux composantes qui rsultent toutes deux de la dcision d'investissement : une composante principale constitue des actifs immobiliss et une composante accessoire constitue des actifs circulants. (1) Les actifs immobiliss (ou actifs fixes) regroupent les immobilisations incorporelles, corporelles et financires. Ces actifs sont associs aux oprations d'investissement ils sont dtenus de faon principale et le plus souvent sur une priode relativement longue, d'o leur dnomination d'actifs immobiliss ou fixes. (2) Les actifs circulants sont constitus des actifs ncessaires l'accomplissement des oprations d'exploitation et sont sujets dans la plupart des activits une rotation rapide. La dtention de ces actifs est subordonne la dtention des actifs immobiliss, dont ils sont les accessoires. En consquence, il faut les prendre en compte lors de la dcision d'investissement. On y trouve notamment les stocks et les crances clients. On les reprsente souvent, dduction faite du montant des dettes entranes par les oprations d'exploitation ils constituent alors l'actif net d'exploitation. Une telle reprsentation est cependant critiquable puisqu'elle laisse supposer que seul le montant net de l'actif d'exploitation constitue un investissement et qu'il ne peut pas y avoir d'arbitrage entre le financement obtenu auprs des fournisseurs et d'autres formes de financement. Malgr cette rserve, nous retiendrons ultrieurement comme composante du portefeuille d'actif, le montant net du besoin li aux oprations d'exploitation ou actif net d'exploitation, afin de simplifier la prsentation. 2.1.3 Le dsinvestissement La logique qui prvaut dans la dcision de dsinvestissement est identique celle de la dcision d'investissement. L'entreprise dsinvestit afin d'accrotre la richesse des propritaires de l'entreprise. Il y a dsinvestissement dans la mesure o les liquidits qui peuvent tre dgages peuvent recevoir une affectation plus rentable, soit en tant rinvesties dans l'entreprise, soit en revenant aux apporteurs de capitaux. Remarquons que, dans le premier cas, il y a amnagement de la structure du portefeuille d'actifs avec substitution d'actifs. Dans le second cas, il v a disparition d'actifs du patrimoine de l'entreprise. 2.2 La dcision de financement : la gestion de la structure de financement La dcision de financement telle que nous l'avons reprsente comprend diffrentes dcisions

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

le choix de la rpartition entre les capitaux apports par les actionnaires et les cranciers. L'entreprise doit-elle recourir plus aux fonds propres ou l'endettement ? le choix entre rinvestissement du surplus de liquidits et distribution de dividendes. le choix entre financement interne (autofinancement) et externe.

Ces diffrentes dcisions, prsentes de faon spare, sont en fait trs lies. Ainsi, une politique qui privilgie le financement interne conduit ne pas distribuer de dividendes et renforcer les fonds propres. 2.3 Reprsentation du bilan financier Sa structure est fonde sur les trois types d'oprations : investissement, exploitation et financement.

ACTIF ACTIF IMMOBILISE Immobilisations nettes incorporelles, corporelles et financires ACTIF NET DEXPLOITATION Actif circulant moins dettes dexploitation PASSIF

CAPITAUX PROPRES DETTES FINANCIERES Emprunts long et moyen terme et concours bancaires courant

3 Les diffrentes catgories dagents sur le circuit financier

Le fonctionnement du circuit financier fait intervenir quatre catgories d'agents conomiques : les actionnaires, les dirigeants, les cranciers et l'Etat, dont nous allons prsenter les caractristiques principales avant d'voquer l'volution rcente du march des capitaux. 3.1 Les actionnaires

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Les actionnaires sont les dtenteurs des titres de proprit de l'entreprise si on suppose que les titres de proprit revtent la forme de l'action. Ils ont pour rle conomique d'assumer le risque rsiduel caractrisant le profit final, puisqu'ils sont les attributaires du rsultat. Leur objectif est d'obtenir la rmunration maximale de leur apport, compte tenu du risque qu'ils encourent et, par suite, de maximiser la valeur de leurs titres. Cette rmunration dpend de deux facteurs : le dividende et l'volution de la valeur du titre. Leur placement est risqu puisque la valeur du titre dpend de l'volution de l'environnement conomique et de la politique suivie par l'entreprise en matire d'investissement et de financement. Si l'action est cote, on peut apprcier ce risque en fonction de l'volution des cours. Dans les petites et moyennes entreprises (P.M.E.), il y a frquemment confusion entre les personnes des dirigeants et les actionnaires. L'objectif du dirigeant rejoint alors celui de l'actionnaire. Toutefois, dans ce dernier cas, le dirigeant peroit d'une part, un salaire pour sa fonction de direction et, d'autre part, une autre rmunration en tant qu'actionnaire. L'absence trs frquente de distribution de dividendes dans les P.M.E. ne signifie pas que son rle d'actionnaire ne soit pas rmunr. La rmunration du capital investi se trouve alors, le plus souvent, partiellement incluse dans un sur-salaire : le dirigeant peroit une rmunration suprieure celle qu'il aurait perue en tant que salari. Elle peut inclure des lments non pcuniaires, sous forme d'avantages en nature divers. Quant la composante lie la variation de valeur des titres de proprit, elle subsiste toujours, mme si la valeur des titres ne fait pas l'objet d'une cotation rgulire. 3.2 Les dirigeants Les dirigeants sont les agents, les mandataires des actionnaires qui leur confient le soin de grer l'entreprise. Ils sont censs diriger conformment l'intrt des actionnaires. Cependant, on prtend frquemment que, dans les grandes entreprises, les objectifs des dirigeants divergent de ceux des actionnaires et qu'en consquence le critre de la maximisation de la valeur des titres des actionnaires serait rejeter. Une telle position apparat en fait trs contestable. Si on procde l'analyse de la structure de dtention du capital d'une grande partie des entreprises cotes, on constate en premier lieu que, pour la plupart, les dirigeants et leur famille demeurent les principaux actionnaires. En second lieu, si on considre les grandes socits cotes, gres par des dirigeants qui dtiennent une part non significative du capital, il existe des systmes de contrle, soit externes, tels que le march boursier ou le march des dirigeants (march du travail), soit internes, tel que le conseil d'administration ou bien encore des systmes d'intressement aux rsultats, qui contraignent et incitent les dirigeants grer

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

conformment aux intrts des actionnaires. Par consquent, on admettra globalement que les dcisions prises par les dirigeants se font conformment l'objectif de maximisation de la richesse des actionnaires. 3.3 Les cranciers Les cranciers n' tant pas, par dfinition, propritaires de l'entreprise, la rmunration de leur prt n'est pas indexe normalement sur l'volution des rsultats de cette dernire. Leur attente rside dans la perception de l'intrt dfini contractuellement et dans la rcupration du capital prt. Ils courent cependant trois types de risque. Les deux premiers types de risque sont constitus par les variations de la valeur de leurs crances qui rsultent des fluctuations des taux d'intrt (risque de taux) et de la variation du niveau des prix. Ainsi, une fluctuation des taux la hausse entrane une perte d'opportunit ; les cranciers auraient pu placer leur capital un taux plus lev. Si le prt est de nature obligataire, il s'ensuit une baisse du cours de l'obligation. Une hausse du niveau des prix conduit quant elle, une perte du pouvoir d'achat du capital prt. Un troisime type de risque est le risque de non-recouvrement du capital ou risque de faillite et trouve son origine dans la dfaillance possible du dbiteur. Ce risque est renforc par la clause juridique de responsabilit limite. Les cranciers tentent de se protger contre ce risque en analysant pralablement la situation du dbiteur et en prenant des garanties. Le taux du prt est fonction de ce risque de non recouvrement. Si le risque est jug trop lev, le prteur peut tre conduit refuser le prt. Les cranciers sont respectivement des cranciers d'exploitation ou d'investissement si leurs crances sont lies aux oprations d'exploitation ou aux oprations d'investissement ralises par l'entreprise. Ces cranciers, toutefois, ne sont pas concerns par l'analyse prcdente car leur activit principale n'est pas une opration de prt. Seules sont considres dans l'tude de la structure de financement les dcisions relatives aux contrats tablis entre l'entreprise et les cranciers financiers. La nature des cranciers financiers peut tre varie. Il peut s'agir pour certaines socits de cranciers obligataires dont la crance revt la forme d'un titre cot sur un march et facilement ngociable, l'obligation. Toutefois, pour la plupart des entreprises, les principaux cranciers financiers sont les banques et les diffrents tablissements financiers. Les oprations de financement faites sous forme de crdit bail ou de location seront analyses ultrieurement comme un type de prt particulier ; les bailleurs apparaissent alors comme une catgorie spcifique de cranciers financiers.

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

3.4 LEtat L'Etat intervient diffrents niveaux du circuit financier et selon des modalits diverses. Ses deux modes d'intervention privilgis sont la fiscalit et l'action sur l'offre de capitaux. Les deux formes d'intervention ne sont d'ailleurs pas indpendantes. On assiste depuis quelques annes une drglementation importante, qui se traduit par une diminution du rle de l'tat dans le circuit financier et surtout par des modalits d'intervention plus souples et plus conformes la logique d'une conomie de march dveloppe.

4 Rle et volution du march des capitaux

4.1 Rle du march financier Dans la mesure o certains agents conomiques investissent plus qu'ils n'pargnent, et ont donc besoin de recourir un financement externe, alors que d'autres pargnent plus qu'ils n'investissent, et ont donc une capacit de financement mettre la disposition de ceux qui en ont besoin, il est ncessaire que s'organisent des transferts des uns vers les autres. Ces transferts s'oprent par l'intermdiaire du systme financier en gnral qui comprend la fois les institutions financires (institutions de crdit montaire et non montaire, entreprise d'assurance) et le march financier. Deux rles principaux sont reconnus au march des capitaux : 4.1.1 Le financement des investissements Ce financement est tout dabord rendu possible par louverture du capital des entreprises. Une entreprise est cr par un ou plusieurs hommes avec ou sans laide dorganismes financiers. Ils apportent les capitaux ncessaires au dmarrage de lactivit. Si celle-ci est florissante, lentreprise est engage dans une croissance du chiffre daffaires, des quipements, des locaux, quil est ncessaire de financer. Lintroduction en Bourse est lun des moyens dassurer ce financement. Pour que lentreprise puisse tre cte, il faut crer un march de ses titres. Les premiers associs vendent une partie de leurs actions : cela sappelle louverture du capital. Cette opration est vitale pour le dynamisme dune conomie. Des tudes ont montr que les principales motivations des socits introduites au second march sont : recherche de notorit, prparation de la succession du dirigeant, dsenclavage Famille/Entreprise, financement de la croissance externe et de la diversification. Le march bousier permet ensuite de faciliter le dveloppement des groupes industriels. En effet, pour fabriquer et vendre efficacement ses produits, une entreprise doit avoir des moyens

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion 29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

de lutte contre ses concurrents. La conqute des marchs, la recherche des meilleurs atouts commerciaux et techniques, investir avec une forte rentabilit sont des objectifs qui vont conduire certaines entreprises raliser des oprations sur le capital dautres socits. Les prises de contrles, les rapprochements, les absorptions et les fusions sont grandement facilites si le capital des entreprises est ouvert. Les mutations industrielles, au plan national et international, sont permises par lexistence des marchs financiers. 4.1.2 La mobilisation de lpargne Attirer lpargne constitue une des fonctions principales de la Bourse des valeurs mobilires. Ce rle est li aux besoins de liquidit, cest dire la possiblit de transformer un capital en argent liquide, et de mobilit, cest dire, la possibilit de changer de placement. En permettant tout pargnant et investisseur de satisfaire certains degrs de mobilit et de liquidit de leurs capitaux, la Bourse participe au financement de lconomie. De 1960 1981, la Bourse na pas trs bien jou son rle de mobilisation de lpargne, et ce sous leffet de trois phnomnes : Le premier est li la politique dautofinancement des entreprises, trop forte pendant cette priode, ce qui a dcourag les actionnaires actuels et potentiels, Le second est li labsence dun rel effort dinformation de la part des entreprises. Linformation sur la croissance de lentreprise, ses projets, etc. taient mal diffuss, quand elle ntait pas inexistante, Le troisime est li aux politiques conomiques qui proposaient dautres investissements, souvent avantageux dans limmobilier et qui ont dtourn lpargne de la Bourse. Depuis 1978, le lgislateur et les professionnels boursiers semploient donner confiance aux pargants. La principale arme a t fiscale avec des avantages fiscaux donns ceux qui conservaient leur portefeuille pendant au moins cinq ans. Ceux-ci ont aussi cres des SICAV, des FCP, et proposs des produits financiers (compte pargne actions, etc.). 4.2 Evolution du march des capitaux En France, la modernisation et la croissance des marchs financiers ont t impulse par la drglementation, c'est--dire la suppression des obstacles qui frein le dveloppement (cloisonnement des marchs, encadrement du crdit, monopole des agents de change etc.). Simultanment ont t cr et de multiples produits nouveaux et de plus en plus sophistiqus (obligations taux variable, obligations bons de souscription, obligations subordonnes dure indtermine, titre participatif, certificats d'investissement, certificats de dpts, fier de trsorerie, dans un moyen terme ngociable etc..)

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion 29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Cette diversification des titres s'est accompagne de l'extension des marchs : cration du second march en 1983, du MATIF en 1986, du MONEP en 1987, du nouveaux marchs et du march libre en 1996. Une consquence importante de la multiplication des produits et de l'ouverture des marchs a t le phnomne de dsintermdiation, c'est--dire la possibilit de raliser directement les oprations financires entre intervenants sans passer par les intermdiaires financiers. L'organisation et les modalits de fonctionnement du march des capitaux ont connu des transformations profondes au cours des dernires annes, qui se sont traduites par deux phnomnes trs importants : la dsintermdiation financire et la titrisation. La dsintermdiation en France est due, d'une part, un dveloppement trs rapide du march financier au sens strict (march des capitaux long terme : actions et obligations) et, d'autre part, une rforme importante du march montaire, dfini comme le march des capitaux court et moyen termes. Le march montaire tait avant 1985 un march rserv un nombre limit d'intervenants. Dsormais, il se subdivise en deux composantes le march montaire interbancaire et le march des titres de crances ngociables. Le march interbancaire est rserv aux tablissements de crdits et aux organismes tels que par exemple le Trsor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste et la Caisse des Dpts et Consignations. Les taux s'y tablissent dsormais de faon libre. Le march de titres de crances ngociables (certificats de dpts, billets de trsorerie, bons du Trsor et bons des socits et institutions financires) est ouvert l'ensemble des agents conomiques. Il constitue un lment d'un march de capitaux dsormais dcloisonn, o les arbitrages entre les diffrentes chances court terme/ long terme, peuvent se faire librement. La dsintermdiation financire s'accompagne par ailleurs d'un mouvement de titrisation. Les particuliers prfrent de plus en plus investir leur pargne en titres plutt que d'effectuer des dpts auprs des banques ou la Caisse d'pargne. La titrisation grce la ngociabilit permise par l'existence d'un march secondaire, permet d'avoir une trs bonne liquidit et de mieux arbitrer entre la rentabilit et le risque des diffrents placements. Elle s'est traduite par l'apparition d'une multitude de nouveaux produits financiers. Ces mouvements de dsintermdiation et de titrisation n'ont pu tre permis que grce une rforme en profondeur du march financier franais qui a concern aussi bien le march primaire (march des missions) que le march secondaire. Sur le march primaire le processus d'mission des emprunts obligataires a t profondment transform et diffrentes mesures tant fiscales que juridiques ont t prises pour faciliter les augmentations de capital. Par ailleurs, la cration du second march en fvrier 1983 qui permet aux entreprises moyennes d'accder au march financier, s'est rvle un trs large succs (298 socits

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion 29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

cotes fin 1989). Un march terme des taux d'intrt (le M.A.T.I.F. en 1986) ainsi qu'un march des options ngociables sur actions (le M.O.N.E.P. en 1987) ont t mis en place. D'autres rformes importantes ont t ralises ou sont actuellement en cours. Nous pouvons notamment citer la cration dEURONEXT NV. En effet, les Bourses dAmsterdam, de Bruxelles et de Paris ont dcid de sunir au sein dEURONEXT et de constituer ainsi la premire Bourse pan-europenne. Ccette union sest raduite le 22 septembre 2000 par la cration dune holding dnome EURONEXTNV. Celle-ci sappuie sur : Un systme unique de ngociation, de rglement/livraison et de diffusion des cours, Un rglement et un mode de fonctionnement unique, Un statut unique pour les membres, Une cote unique qui comprend quelques 1 800 valeurs. Sur le plan rglementaire, les segmentations nationales subsistent et conservent leurs spcificits. Durant le premier semestre 2001, une plate forme unique de ngociation devrait, de plus, tre mise en place

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Finance dentreprise

Chapitre 1 La place des dcisions financires dans le circuit financier

Cette volution des marchs des capitaux est marque par une activit boursire soutenue. En milliards deuros March boursier valeurs franaises Capitalisation (a) Des actions 410 Des obligations et des titres 591 participatifs Transactions Actions Obligations Nombre de franaises ctes Premier march Second march Nouveau march valeurs 146 1079 167 1018 157 842 216 972 362 747 516 389 727 51 368 563 373 630 469 691 620 713 844 760 1499 764 des 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

472 254

459 265

444 266

406 280 16

376 307 34

345 364 75

329 367 104

(a) somme de toutes les valeurs boursires, soit le nombre dactions multipli par le cours de laction

Nathalie Gards Matre de confrence en gestion

29/06/2006

Vous aimerez peut-être aussi

- Étude de Marché Société de Nettoyage - Le Guide CompletDocument8 pagesÉtude de Marché Société de Nettoyage - Le Guide CompletsounouchouPas encore d'évaluation

- Ouada Haithem Ben Ali Wafa Ben Romdhane Donia Theme 1Document25 pagesOuada Haithem Ben Ali Wafa Ben Romdhane Donia Theme 1Khàlíd Tøúîlí IIPas encore d'évaluation

- Exercice de Comptabilite BancaireDocument1 pageExercice de Comptabilite BancaireHamza RhatousPas encore d'évaluation

- Guide RH CompletDocument135 pagesGuide RH Completvenusbrunelei88% (26)

- Eléments Constitutifs de La Gestion Financière-ConvertiDocument5 pagesEléments Constitutifs de La Gestion Financière-Convertisaid100% (1)

- Généralités Sur La Finance de LDocument21 pagesGénéralités Sur La Finance de LHappy Destiny100% (1)

- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Memoire Online - Analyse D'états Financier Par Ratios - Slimane ASSELAHDocument35 pagesMemoire Online - Analyse D'états Financier Par Ratios - Slimane ASSELAHAnonymous SVOjPTDIJGPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 3 La Capacité D'autofinancementDocument3 pagesCHAPITRE 3 La Capacité D'autofinancementlodjo100% (1)

- Evaluation Financière de Projet CisséDocument16 pagesEvaluation Financière de Projet CisséMame Demba DioufPas encore d'évaluation

- Cours Comptabilité Analytique de Gestion PDFDocument92 pagesCours Comptabilité Analytique de Gestion PDFfahmi1987Pas encore d'évaluation

- Comment Elaborer Un Plan FinancierDocument11 pagesComment Elaborer Un Plan FinancierAlex billongPas encore d'évaluation

- Support de Formation FinanceDocument48 pagesSupport de Formation Financemetoueu.rPas encore d'évaluation

- NirinarimalalaLeaN GES MAST2 16Document115 pagesNirinarimalalaLeaN GES MAST2 16Benjamin NomoPas encore d'évaluation

- Mémoire de Fin D'étudeDocument176 pagesMémoire de Fin D'étudeFares SiciPas encore d'évaluation

- DSCG2009CorrigeFinance CAS PELETIERDocument6 pagesDSCG2009CorrigeFinance CAS PELETIERbenPas encore d'évaluation

- Analyse Du Bilan ComptableDocument25 pagesAnalyse Du Bilan ComptableYoussefOulaajebPas encore d'évaluation

- Business AngelDocument5 pagesBusiness AngelMed JebaraPas encore d'évaluation

- Du Bilan Comptable Au Bilan FinancierDocument18 pagesDu Bilan Comptable Au Bilan FinancierSy-Mohammed AzzouziPas encore d'évaluation

- Cours de Comptabilite Generale BTS1 V13Document103 pagesCours de Comptabilite Generale BTS1 V13El Mamoud Abdoul-Moumoune50% (2)

- Module GestionDocument35 pagesModule GestionAssana CissePas encore d'évaluation

- Analyse Financière - Support Du Cours PDFDocument79 pagesAnalyse Financière - Support Du Cours PDFIbtissam BELLAHMERPas encore d'évaluation

- Etude Financière Prévisionnelle Sur 5 AnsDocument18 pagesEtude Financière Prévisionnelle Sur 5 AnsecocelanPas encore d'évaluation

- Cours Financement Et EmpruntDocument59 pagesCours Financement Et EmpruntDésire AttéménéPas encore d'évaluation

- Andriamavotianarhs Ges m1 07Document105 pagesAndriamavotianarhs Ges m1 07Moh Ello OTCHOUMOUPas encore d'évaluation

- Business PlanDocument54 pagesBusiness PlanZakaria Amrani100% (1)

- Sante Financiere EntrepriseDocument4 pagesSante Financiere EntreprisewalhaPas encore d'évaluation

- Estimation de La Rentabilité D'une Entreprise Industrielle Par L'analyse de La Structure Financière Et Les Indicateurs de GestionDocument143 pagesEstimation de La Rentabilité D'une Entreprise Industrielle Par L'analyse de La Structure Financière Et Les Indicateurs de GestionYasmine AmmourPas encore d'évaluation

- EPREUVE - MATH - Stat - AEFDocument3 pagesEPREUVE - MATH - Stat - AEFSèdjro Melville Kitcho100% (1)

- Séance 3 Théorie ComptableDocument33 pagesSéance 3 Théorie ComptableOsmän Abdøu IbrPas encore d'évaluation

- Analyse Financiere Gestion Financi Re Cours 11-10-09Document45 pagesAnalyse Financiere Gestion Financi Re Cours 11-10-09Rholam TarikPas encore d'évaluation

- Guide Teleliasse Experts Comptables PDFDocument10 pagesGuide Teleliasse Experts Comptables PDFakoudjouPas encore d'évaluation

- Rte Betail Embouche Ovine PradelDocument12 pagesRte Betail Embouche Ovine Pradelbagui àbdoul100% (1)

- DiscoursDocument2 pagesDiscourslix BorelPas encore d'évaluation

- Chap04-Fonction Du Directeur FinancierDocument10 pagesChap04-Fonction Du Directeur Financieryachine n'dri100% (1)

- Pa Nabiha AkrimiDocument30 pagesPa Nabiha AkrimiMallat AliPas encore d'évaluation

- Budget de Caisse Ou Budget de TresorerieDocument12 pagesBudget de Caisse Ou Budget de TresorerieFabrice Saint-GermainPas encore d'évaluation

- Gestion FinancièreDocument8 pagesGestion Financièretanod debiPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Compta Approfondie MSCTF 2020Document49 pagesChapitre 1 Compta Approfondie MSCTF 2020Amadou Nango100% (1)

- Montage de Projet Et Création Dentreprise 2Document6 pagesMontage de Projet Et Création Dentreprise 2larra benmoula100% (1)

- R.rapport de StageDocument16 pagesR.rapport de StageBouthayna FatinePas encore d'évaluation

- Plan D'affaires Piscicole 2024 - 2026-3Document35 pagesPlan D'affaires Piscicole 2024 - 2026-3caedcongoPas encore d'évaluation

- Cahier de Participant Pour La Formation de TATIMADocument46 pagesCahier de Participant Pour La Formation de TATIMAOusmanePas encore d'évaluation

- Cours La Finance Prévisionnelle.Document49 pagesCours La Finance Prévisionnelle.cjaPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document18 pagesChapitre 1Beranger NyangangPas encore d'évaluation

- Finance Audit Et Controle de Gestion PDFDocument1 pageFinance Audit Et Controle de Gestion PDFFatiha Arsmouk100% (1)

- Du Patrimoine Au Bilan PDFDocument10 pagesDu Patrimoine Au Bilan PDFsoukainaPas encore d'évaluation

- Annexes Montage Et Financement de ProjetDocument2 pagesAnnexes Montage Et Financement de ProjetmarouaPas encore d'évaluation

- Memoire 2020Document57 pagesMemoire 2020Oumar KOITAPas encore d'évaluation

- Chap It Re 0Document12 pagesChap It Re 0api-3725774100% (4)

- Diagnostic FinancierDocument23 pagesDiagnostic FinancierYounes SitayebPas encore d'évaluation

- Montage Pilotage Et Suivi de Projets AgricolesDocument4 pagesMontage Pilotage Et Suivi de Projets AgricolesDorian DiminaPas encore d'évaluation

- L'organisation Relation ClientDocument59 pagesL'organisation Relation ClientChristophe Roux100% (1)

- Gestion de Trésorerie Et Risque de Change++Document23 pagesGestion de Trésorerie Et Risque de Change++Najib Bakkar100% (1)

- Modele Plan Affaires GizDocument31 pagesModele Plan Affaires GizAbdelkader Loussaief100% (1)

- HAKIZIMANA VivianeDocument39 pagesHAKIZIMANA VivianeENTREPRENEURIAT ADEMUPas encore d'évaluation

- Gestion de TresorerieDocument3 pagesGestion de Tresoreriemisbah mohamedPas encore d'évaluation

- Memento de microfinance: Dirigeants élus des Systèmes Financiers DécentralisésD'EverandMemento de microfinance: Dirigeants élus des Systèmes Financiers DécentralisésPas encore d'évaluation

- Comptabilite Des SocietesDocument61 pagesComptabilite Des SocietesHAFID196788% (17)

- L'entreprenariatDocument3 pagesL'entreprenariatMohamed MoumouhPas encore d'évaluation

- Cours de L'entrepreneuriat PDFDocument11 pagesCours de L'entrepreneuriat PDFMohamed Moumouh75% (16)