Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours Techniques de Production PDF

Cours Techniques de Production PDF

Transféré par

Firass ChafaiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours Techniques de Production PDF

Cours Techniques de Production PDF

Transféré par

Firass ChafaiDroits d'auteur :

Formats disponibles

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

DIRECTION DES ETUDES TECHNOLOGIQUES

Institut suprieur des tudes technologiques de Nabeul

DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE

NIVEAU 2

labor par :

MHEMED SAMIR

Anne universitaire : 2004-2005

Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires

PRESENTATION GENERALE DU COURS

DUREE :

22,5 heures

OBJECTIF

Au terme de ce cours, l'tudiant doit tre familiaris avec les techniques de production

mettant en valeur les procds de mise en forme par dformation et/ou par

assemblage.

CONTENU DE PROGRAMME

Mise en forme des mtaux

Mise en forme par dformation plastique des

mtaux en feuille (pliage, roulage,

emboutissage...)

Mise en forme par dformation plastique chaud

(forgeage, laminage, estampage...)

Obtention des bruts par moulage (moulage en sable, e coquille,...)

Mise en forme par assemblage (soudage)

Soudage nergie lectrique

Soudage nergie thermochimique

Soudage autre type d'nergie

Pr- requis

Techniques de production niveau 1.

Bibliographie

Prcis de construction mcanique, dition : AFNOR

guide du technicien en productique, Edition : Hachette

J. P TROTIGNONS, Prcis de construction mcanique, Edition AFNOR

R. VARISELLAZ, Soudage : lments de conception et de ralisation, Ed

DUNOD

J. TRIOULEVRE, Procds de forgeage, Ed DELAGRAVE

L. GIAI, BRUERI, Fonderie, Ed DUNOD

G. POMEY, G. SANZ, Aptitude l'emboutissage des tles minces

Pierre PIGNIOL, Soudage - collage

Jean CORNU, Soudage en continu

Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires

TABLE DES MATIERES

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE PLIAGE ....................................6

1 PLIAGE .........................................................................................................7

1.1 GENERALITES ............................................................................... 7

1.2 DETERMINATION DE L EFFORT DE PLIAGE EN V .............................. 7

1.3 RETOUR ELASTIQUE ...................................................................... 8

1.4 ANALYSE DE LA DEFORMATION ...................................................... 9

1.5 LONGUEUR DEVELOPPEE ............................................................ 10

1.6 APPLICATION ............................................................................... 13

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : EMBOUTISSAGE .......................14

1 EMBOUTISSAGE......................................................................................15

1.1 DEFINITION ................................................................................. 15

1.2 PROCEDES D'EMBOUTISSAGE ............................................. 15

1.3 EFFORT D'EMBOUTISSAGE ................................................... 16

1.4 CALCUL DES FLANS ............................................................... 19

1.5 REDUCTION ADMISSIBLE EN PLUSIEURS PASSES . ......................... 25

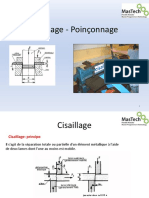

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : CISAILLAGE- POINONNAGE

.........................................................................................................................................27

1 CISAILLAGE- POINONNAGE ..............................................................28

1.1 CISAILLAGE ................................................................................. 28

1.2 POINONNAGE ....................................................................... 29

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE SOUDAGE .............................32

1 SOUDAGE..................................................................................................33

1.1 DEFINITION ................................................................................. 33

1.2 DIFFERENTS MODES DE SOUDAGE ............................................... 34

Techniques de production -CI Niveau2 Table des matires

1.3 CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUDAGE ......... 35

1.4 SOURCES D ENERGIE DE SOUDAGE ET APPLICATIONS

INDUSTRIELLES .............................................................................................. 36

1.5 PROCEDES DE SOUDAGE A L ARC ELECTRIQUE ............................ 42

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE MOULAGE .............................58

1 MISE UVRE DE ALLIAGE PAR COULEE LE MOULAGE ..........60

1.1 MOULAGE EN CONTINU ................................................................ 60

1.2 MOULAGE AVEC EMPREINTE ........................................................ 60

1.3 COMPARAISON DES TOLERANCES USUELLES DES DIFFERENTS

PROCEDES DE TRANSFOR MATION DES METAUX .............................................. 66

1.4 APPLICATIONS............................................................................. 67

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : FORGEAGE LIBRE ...................69

1 FORGEAGE LIBRE ..................................................................................70

1.1 MATERIEL UTILISE EN FORGEAGE LIBRE ....................................... 70

1.2 ANALYSE DES DEFORMATIONS..................................................... 70

1.3 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR PRESSE .................................... 71

1.4 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR MARTEAUX ............................... 71

1.5 EVOLUTION D UNE FORME PRISMATIQUE ...................................... 72

1.6 APPLICATIONS PRATIQUES DU FORGEAGE .................................... 74

1 EXAMEN 2003/04 SEMESTRE 2...............................................................

2 DEVOIR SURVEILLE 2004/05 SEMESTRE 1 .........................................

3 LEMENTS DE CORRECTION DU DS 2004/05 SEMESTRE 1..........

4 DEVOIR SURVEILLE 2004/05 SEMESTRE 2 .........................................

5 EXAMEN 2004/05 SEMESTRE 1...............................................................

6 EXAMEN 2004/05 SEMESTRE 2...............................................................

7 EXAMEN 2003/04 SEMESTRE 2 : CORRECTION ................................

Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : leon 1

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE PLIAGE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIFS TERMINAUX:

Dtermination de la longueur dveloppe dun flan

Dtermination des caractristiques gomtrique

de loutillage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

Analyse des dformations,

Prsenter les mthodes thoriques et empiriques

pour la dtermination des flans.

PREREQUIS:

Rsistance des matriaux

Mathmatiques lmentaires

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min x 2

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 6

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

1 PLIAGE

1.1 GENERALITES

Le pliage permet l'obtention de pices dveloppables dont les plis sont obligatoirement

rectilignes (figure 1).

Deux techniques sont utilises :

Pliage en l'air (figure 2)

Poinon et matrice en V dont l'angle est infrieur celui du pli raliser.

Ce dernier est donn par la profondeur de pntration du poinon dans la matrice.

Pliage en frappe

Poinon et matrice en V dont l'angle est sensiblement gal celui du pli raliser.

L'paisseur de la tle est rduite l'endroit du pli. Cette rduction est fonction du rayon

R de pliage et de l'paisseur e du matriau.

F = effort vertical calcul

figure 1

figure 2

1.2 DETERMINATION DE LEFFORT DE PLIAGE EN V

Formule utilise pour le calcul de l'effort vertical de pliage

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 7

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

Pliage en l'air

Le 2 Rm

F1 = k o :

a

k = 1,40 pour a =6e; e = paisseur plier (mm),

k = 1,33 pour a = 8e; L = longueur du pli (mm),

k = 1,24 pour a = 12e; a = ouverture du v (mm),

k = 1,20 pour a = 16 e ; Rm = rsistance la rupture du mtal plier (daN/mm2).

- Le rayon R obtenu est voisin de a/6 condition que Rp R.

Pliage en frappe

L'effort F2 fournir progresse avec l'paisseur. Il peut atteindre

F2 = 2 F1

1.3 RETOUR ELASTIQUE

Lorsque cesse l'effort de pliage, le produit garde une dformation permanente, qui est

d'autant plus loigne de celle obtenue par le flchissement maximum que l'lasticit

du mtal est grande. Ce retour lastique est appel ressaut.

Ces formules s'appliquent dans le cas de pliage de tle sans frappe fond, dans le cas

de pliage en frappe le retour lastique est quasiment supprim.

1.3.1 Dtermination des rayons

eo

ro + 1

2 =

r + eo r + eo

2 1+ 3 2 Re

eo E

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 8

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

Valable lorsque r e 10

o

1.3.2 Dtermination des angles

e

A ro + o 2

=

Ao e

r+ o 2

Caractristiques mcaniques de la tle

Re : limite d'lasticit

E: module d'lasticit (ou module

d'Young)

figure 3 Gomtrie du pliage

ro : rayon initial

r: rayon intrieur aprs retour

lastique

1.4 ANALYSE DE LA DEFORMATION

Sous l'action du poinon, le mtal compris dans la section I est soumis aux forces de

compression et de traction pour H, leur intensit s'annule sur la fibre neutre et leur

valeur maximum est atteinte en E et K. Le maintien de l'quilibre des sections (l'une qui

augmente, l'autre qui diminue) provoque un dplacement de la fibre neutre vers le

rayon intrieur.

- Approximativement, la fibre neutre est situe :

e/2 si R/e 3

2 e/5 si R/e 2

e/3 si R/e 1

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 9

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

figure 4

partir de cette remarque et toujours avec approximation, il est possible de dfinir :

- l'allongement support par les fibres les plus tendues,

- le dveloppement du flan thorique.

Allongement de la fibre extrieure

Il est dfini par la relation.

(R + e)a R + e a e

A% = 2

100 si R 3e soit encore A% = 2 100

e e

R + a R +

2 2

1.5 LONGUEUR DEVELOPPEE

1.5.1 Dcomposition en lments gomtriques simples

Si R1 et R2 sont les rayons de la fibre neutre (figure 5)

La connaissance de la position de la fibre neutre permet d'obtenir avec une bonne

approximation le dveloppement du flan.

2R1a 2R2a 2

L1 = l1 + + l2 + + l3 (a en )

360 360

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 10

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

figure 5

1.5.2 Formules fondes sur la norme DIN 6935

n n 1

Ltot = li lj

i=1 j=1

Aj

lj = 2( rj+eo ) cot an (rj+ k eo )( Aj)

2

avec :

Ltot : longueur dveloppe totale

li : longueur d'une ligne de segment droit n i dfinie sur la figure ci-aprs

rj : rayon intrieur du pli n j compt partir d'une extrmit de la tle

eo : paisseur de la tle

Aj : angle intrieur correspondant au pli n j

k : coefficient prenant en compte le dplacement de la fibre neutre et dfini par

k = 0,1134 Ln (rj/ eo) + 0,3505 pour rj/ eo 3,8

k=0,5 pour rj / eo > 3,8

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 11

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

figure 7 Tle dplies

figure 6 Tle plie

1.5.3 Dtermination de la longueur dveloppe : abaque

figure 8

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 12

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 1 : le pliage

La figure 8 est extraite de l'ouvrage : Die Design Handbook, American Society of Tool

and Manufacturing Engineers, dit par Mc Graw Hill Book Company, p. 2-15.

Exemple d'utilisation

Donnes :

Rayon de pliage : r=5 mm; angle de pliage : a= 30 (ouvert); paisseur de tle : e = 1,5

mm.

Rsultat

La valeur de C est donne par la courbe situe l'intersection de la droite qui joint les

valeurs de r et de e et l'horizontale passant par a. Ici C = 1,5 mm

1.6 APPLICATION

Calculer la force de pliage en v de la pice donne par la fig. 9 et montrer l'aide

des schmas, le nombre et l'ordre des oprations.

On donne e = 3 mm ; Rm = 46 daN/mm 2 ;

k = 1,4 ; a = 6e ; (a= 90 ; R = 10 mm (le rayon au niveau de la fibre neutre)

figure 9

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 13

Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : leon 2

FICHE DE PREPARATION DUNE

LEON : EMBOUTISSAGE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIF TERMINAL:

Dtermination de diamtre dun flan

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

analyse des dformations,

calcul des flans par diffrentes mthodes,

problmes demboutissage

PREREQUIS:

Rsistance des matriaux

Mathmatiques lmentaires

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min x2

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Polycopie.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 14

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

1 EMB O UT ISSA GE

1.1 DEFINITION

L'emboutissage est un procd de formage par dformation plastique d'une surface de

mtal entrane par un poinon dans une matrice. Cette dformation est difficilement

rversible; de ce fait, on considre que la pice obtenue n'est pas dveloppable.

figure 10 figure 11

1.2 PROCEDES D'EMBOUTISSAGE

Il existe deux procds d'emboutissage suivant la forme de pice obtenir.

1.2.1 Emboutissage en expansion

Si la pice a une forme complexe mais de faible profondeur on peut bloquer le flanc

entre serre flan et matrice, si besoin est avec des joncs. La tle ne se dforme alors

que sur le poinon en s'allongeant dans une ou plusieurs directions et en

samincissant, nous disons que nous travaillons en expansion (Fig. 12).

1.2.2 Emboutissage en rtreint

Si la pice a une forme cylindrique droite (base circulaire ou quelconque) de forte

profondeur on laisse glisser le flan entre serre flan et matrice, la dformation sur le

poinon est limite aux rayons de poinon, la majeure partie de la dformation se fait

par rtrcissement sur la matrice, c'est l'emboutissage en rtreint (Fig. 13).

Une opration d'emboutissage quelconque est la combinaison de ces deux modes

Dans une opration mixte, un des gros problmes est de rgler le glissement sous

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 15

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

serre flan suffisamment faible pour permettre les dformations et viter les plis ,

suffisamment fort pour viter un tirage trop important qui conduirait la rupture.

figure 12 Emboutissage en expansion

figure 13 Emboutissage en rtreint

1.3 EFFORT D'EMBOUTISSAGE

1.3.1 Analyse des dformations

Au cours de l'opration d'emboutissage la tle est soumise des contraintes trs

complexes : de compression de direction tangentielle et de traction de direction radiale

(figure 14).

Pour qu'il y ait emboutissage sans dchirure, il faut que le fond de l'emboutissage

rsiste la pression du poinon (fig.15), si on prend (Fd) comme effort ncessaire pour

dcouper le fond, on peut admettre que l'effort d'emboutissage (Fe) ne doit pas

dpasser la moiti de cet effort : Fe <1/2 Fd

figure 14

figure 15

Pour la dtermination de l'effort ncessaire l'emboutissage on doit tenir compte

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 16

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

De la forme de l'emboutis

De la qualit et de l'paisseur de la tle

De la vitesse d'emboutissage (de 0.2 0.75 mm/s selon la nature de la

matire)

De la gomtrie de l'outil

De la pression du serre flan

De la lubrification

1.3.2 Dtermination des efforts et nergies ncessaires au formage

des tles

Le choix d'une presse dcoule directement de la connaissance de l'effort total (Ff) et

de l'nergie totale (Wf) requis par le formage de la pice. Cet effort (et cette nergie)

rsulte de la somme de l'effort de formage proprement dit (F) {dnergie (W)} et de

l'effort serre flan (Fst).

Le tableau 2 donne les formules permettant de calculer F et W dans les cas usuels et

le tableau 1 les valeurs de pressions serre flan Psf selon la nature du matriau.

Psf

MATIERE

N/mm2 bar

Acier doux 2.5 3 25 30

Laiton 2 20

Cuivre 1.5 15

Aciers inoxydables 3.5 7 35 70

Aluminium 1.2 12

Tableau 1

Ces valeurs sont minimales elles sont parfois insuffisantes pour viter la formation des

plis

Opration. Effort (N) nergie (J) Observations

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 17

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

Pice cylindrique

d/D 0.5 0.6 0.6

1er passe 5 5

K 1 0.8 0.7

6 2

h.Fe.k1

WE = K1 0.8 0.7 0.7

Fe = p.d.e.Rr.k 1000

7 4

d/D 0.7 0.7 0.8

5

K 0.6 0.5 0.4

K1 0.7 0.6 0.6

nme passe

7 4

h.Fe.k1

Fen = 0,5.Fen - 1 + Q .dn.e.Rr WE =

1000 dn/dn-1 0.7 0.75 0.8 0.85

Q 0.8 0.6 0.5 0.35

Pice KA=0.5 pour les emboutis peu

quadrangulaire profonds

=2 pour les emboutis dont h=5

6r

0,7.h.Fe

WE =

Fe = e.Rr.( 2.KA.r + K B.L) 1000 KB=0.2 pour un jeu important et

pas de SF

=0.3 0.5 si coulement facile

h = hauteur

et faible SF

L = 2(a+b)

=1 si fortes pressions SF.

h.Fe

Pice quelconque Fe = p.e.Rr WE =

1000

tableau2

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 18

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

1.4 CALCUL DES FLANS

La premire tape avant de lancer la fabrication (srie) consiste dterminer les

dimensions du flan, ceci pour des raisons conomiques (calcul de la quantit de

matire, dtermination du nombre de passe) et pour des raisons techniques (forme la

mieux adapte un bon coulement du mtal dans loutil).

Il existe un grand nombre de mthodes de calcul de flan, toutes bases sur le mme

principe (que l'emboutissage s'effectue avec ou sans diminution de l'paisseur), le

volume en matire de la pice produite est gal au volume du flan.

Plusieurs abaques et tableaux sont aisment utilisables pour la dtermination des flans

suivant la forme de l'emboutis.

1.4.1 Mthode analytique

Thorme de Guldin.

La surface engendre par une ligne plane tournant autour d'un axe situ dans son plan

et ne le traversant pas, est gale au produit de la longueur dveloppe de cette ligne

par la circonfrence dcrite par son centre de gravit.

Exemple : (cas des emboutis cylindriques fond plat)

figure 16 sans collerette figure 17 avec collerette

d

En ngligeant le rayon de raccordement de la paroi et du fond, si r

10

D2 d 2

D = d 2 + 4dh et h= D = d 2 + 4d(h + 0.57r + 0.57rc - 0.52(r 2 rc 2 )

4d

Pour dautres formes, voir tableau 3 page 21

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 19

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

Tableau 3

Exemple : recherche du diamtre du flan de l'embouti suivant en ngligeant le

d

rayon de raccordement de la paroi et du fond, ngligence acceptable si r

10

D2 d 2

D = d 2 + 4dh et h=

4d

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 20

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

1.4.2 Dtermination graphique du diamtre du flan.

Dans le cas de la figure 18, si r est le rayon du flan cherch, on peut donc crire

Surface du flan = surface de l'embouti

p r2=2p R (l1+l2+l3+...+l8)

ou encore r2 = 2R.Sl.

figure 18

Mthode de traage

voir page 23.

Pour rechercher R, on utilise la mthode du polygone funiculaire. Aprs avoir divis le

demi profil de la pice en lments simples, de dimension facile estimer et situ leur

centre de gravit (c.d.g.), on les reprsente comme des forces qui permettent de

construire le dynamique.

Les intersections des parallles aux rayons polaires avec les lignes verticales passant

par les c.d.g. prcdents permettent de tracer le polygone funiculaire et de trouver la

distance R du C.D.G. de la fibre neutre l'axe de rotation 0'0.

Aprs avoir ajout 2 R dans le prolongement de AB (dynamique), on obtient la droite

AC et le demi-cercle de rayon AC/2

La leve en B coupe le cercle en D et devient la hauteur du triangle rectangle

ACD.

La hauteur tant moyenne proportionnelle, entre les segments qu'elle dtermine sur

l'hypotnuse, on peut crire : r2 = 2R.Sl.

Qui dmontre que r est bien le rayon du flan.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 21

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

figure 19

Remarque : La position du c.d.g. des arcs lmentaires peut tre situe par les

relations suivantes.

180 R sina

a=

pa

180 R sina a a

b=( )tan = atan

pa 2 2

1.4.3 Mthode utilisant des abaques

Voir page 24 et 25

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 22

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

Abaque de dtermination du diamtre de lembouti sans collerette

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 23

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

Abaque de dtermination du diamtre de lembouti avec collerette

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 24

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

1.5 REDUCTION ADMISSIBLE EN PLUSIEURS PASSES.

Elle est limite par le phnomne d'crouissage

Ss

[ e% = 100 ]. Ce dernier augmente la rsistance du

s

mtal, mais diminue ses capacits d'allongement. Elle

peut tre continue si on limine e par un recuit de

recristallisation.

Sans recuit, on obtient approximativement pour h/d.

Acier doux : 3 4 - Cuivre : 6 7

Aluminium : 4 5 - Laiton : 7 8.

La mise en quation de ce paramtre tant dlicate, on

figure 20

utilise des coefficients pratiques permettant le calcul

rapide de la rduction de premire passe (transformation

du flan en embouti). De passes suivantes s'il y a lieu,

(transformation de l'embouti en un autre embouti de

diamtre infrieur) et cela jusqu' obtention du diamtre

cherch.

Si l'paisseur a t maintenue constante, la

hauteur du produit est simultanment

obtenue.

Deux cas peuvent cependant se prsenter :

Rduction avec outillage muni de serre flan

Utilisation du tableau :

Premire passe d = Dm

1 1

figure 21

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 25

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 2 : Emboutissage

Passes suivantes

d 2 = d1 m 2 et d n = d (n 1) m 2

Matire m1 m2

Tle demboutissage

Ordinaire 0,60 0,80

Spciale 0,55 0,75

Tle acier inoxydable

Austnitique 0,51 0,80

figure 22

Ferritique 0,57 0,80

Cuivre 0,58 0,85

Laiton 0,53 0,75

Aluminium recuit 0,50 0,80

Duralumin recuit 0,55 0,90

Coefficients de rduction de 1re passe=m1, de passes suivantes=m2

Rduction avec outillage sans serre flan ( figure 22)

D d 20e

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 26

Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 3

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON :

CISAILLAGE- POINONNAGE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIFS TERMINAL:

Choix dun mode de dbitage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

Principe de cisaillage,

Principe de poinonnage

Russir les applications

PREREQUIS:

Les outils mathmatiques (notions de gomtrie)

RDM

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 27

Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage

1 CISA ILLA GE- PO INO NNA G E

1.1 CISAILLAGE

1.1.1 PRINCIPE

- Sous l'action de la contrainte impose par

la partie active des lames, il se produit une

dformation lastique, puis un glissement

avec dcohsion du mtal suivant deux

directions formant l'angle (fig. 23).

- L'angle , ainsi que la profondeur de la

dcohsion, varient suivant la nuance du

mtal et son tat.

- La lame poursuivant sa course provoque la

figure 23

rupture complte par celle du mtal

intercalaire.

1.1.2 MTHODES CLASSIQUES DE CISAILLAGE

1.1.2.1 Cisaillage avec lames parallles (fig.2).

Cisaillage simultan de toute la

longueur. Coupes gnralement

rectilignes. Effort important.

figure 24

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 28

Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage

1.1.2.2 Cisaillage avec lame oblique.

Intrt avoir un angle a

important puisque F dcrot.

Si a > 15 : le mtal peut se

drober (fig.25). Ncessit

d'tablir un compromis. La

partie dcoupe est fortement

flchie, donc dforme (fig.26).

figure 25

figure 26

1.2 POINONNAGE

1.2.1 PRINCIPE

Un poinon et une matrice (fig. 1)

remplacent les lames de cisaille.

Mme mcanisme de rupture.

Force appliquer :

F = L.e.Rc ,

avec en fabrication pour compenser

frottements et usure des parties

actives Rc remplac par Rm. L =

primtre dcoup.

figure 27

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 29

Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage

1.2.2 DSIGNATION DES OPRATIONS (fig. 2)

a. Poinonnage : le dchet est appel dbouchure, trous de petit diamtre.

b. Dcoupage : le produit obtenu est un flan (rcupr pour emboutissage ou pliage).

c. Crevage : dcoupage partiel.

d. Encochage : dcoupage dbouchant sur un contour.

e. Grignotage : poinonnage partiel par dplacement progressif de la pice ou du

poinon.

f. Arasage : dcoupage en reprise (prcision de cotes et d'tat de surface).

g. Dtourage : finition d'un contour dj bauch, modifi au cours d'une dformation.

figure 28

1.2.3 Applications

1/Soit une srie de pices emboutir (fig.29). En supposant que les pices sont en

acier inoxydable, paisseur de tle e = 0.5 mm, dterminer,

a) le diamtre du flan,

b) l'effort de dcoupage du flan.

Pour le calcul prenez RR , = 22 daN/mm ,

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 30

Techniques de production -CI Niveau2 leon 3 :Cisaillage- poinonnage

2/ Soit une srie de 25 000 pices emboutir (fig. 30).

En supposant que les pices sont en acier inoxydable, dterminer

a) le diamtre da flan,

b) l'effort de dcoupage du flan,

c) le nombre d'oprations,

d) l'effort, d'emboutissage pour la 1ere opration,

Pour les calculs prenez

M1 = 0,52 ; m 2 = 0,8 : Rm = 22 daN /mm2 .

Coefficient de rduction K selon le tableau suivant

d/D <0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

K 1 0,86 0,72 0,60 0,50 0,40

figure 30

figure 29

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 31

Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 4

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE

SOUDAGE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIF TERMINAL:

appliquer les diffrentes techniques de soudage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

prsenter les diffrentes techniques de soudage,

dsignation normalise dune technique de

soudage

dtermination des conditions de soudage.

PREREQUIS:

Les outils mathmatiques

Lecture dun dessin technique

Notions dlectricit.

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min x 3

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Polycopie.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 32

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1 SO UDA GE

1.1 DEFINITION

Les termes : soudure, brasure, soudo-brasure dsignent assemblage.

Soudage, brasage. soudo-brasage concernent l'excution de l'opration.

La soudure est un assemblage

caractris par l'effacement des

contours primitifs des bords

assembler. Fig.31

figure 31

La brasure est un assemblage diffrent

de la soudure, les bords du joint

conservent leur contour primitif il y a

toujours complment de mtal d'apport

plus fusible que les mtaux assembler

(l'assemblage est joint

capillaire).Fig.32

figure 32

La soudo- brasure est une brasure

excute de proche en proche par

dplacement de la source de chaleur.

(L'assemblage est joint ouvert.)Fig.33

figure 33

Le mtal de base constitue les parties assembler, de mme nature ou de nature

diffrente.

Le mtal d'apport identique ou diffrent du mtal de base peut intervenir partiellement

ou en totalit dans l'laboration du joint.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 33

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Le mtal du joint comprenant le mtal dpos et les bords fondus sont dilus.

Certains lments peuvent diffuser dans les parties adjacentes : enfin, au-del du joint,

une zone plus ou moins tendue (dite Z. A. T.), zone thermiquement affecte, peut

subir des modifications de structure.

1.2 DIFFERENTS MODES DE SOUDAGE

Pour obtenir la continuit atomique entre les deux parties assembler, on peut

envisager 2 modes de soudage

1.2.1 Par pression en phase solide

La liaison est obtenue

par dformation

froid, si le mtal est

suffisamment ductile,

ou chaud pour

amollir le mtal. La

dformation due la

pression concourt,

figure 34 Soudage en phase solide; (a) : par pression; (b) : par

dans certains cas, friction puis pression.

satisfaire la condition

de propret.

1.2.2 En phase liquide

Les deux faces assembler sont

mises en contact avec du mtal

liquide ou sont elles-mmes

amenes superficiellement l'tat

liquide. La plupart des procds de

soudage emploient ce mode qui

permet d'obtenir la fusion locale du

figure 35

joint.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 34

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1.3 CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUDAGE

Le tableau suivant classifie partir de la source d'nergie et des lments de

protection. Le nombre entre parenthses correspond au code numrique affect

chaque procd de soudage par l'Afnor (NF E 04 021).

Sources d'nergie Part de march actuellePart de march dans 3 ans

Flux solide Gaz inerte Gaz actif Sous vide Sans protection

T.I.G.* (141)

Electrodes

Soudage des

enrobes (111) M.I.G.** avec

goujons (731)

Arc lectrique fil lectrode M.A.G.*** avec

Automatique fusible (131) fil lectrode de

fusible(135) Avec lectrode

(1) sous flux solide

au carbone

M.A.G. avec fil Electrogaz(73)

(181)

fourr (136)

Plasma (15)

Par point (21)

Par bossage

(23)

Rsistance lectrique Par tincelage

(2) (24)

En

bout,rsistance

pure (25)

Bombardement

Optique (7) Laser (751) Laser (751)

lectronique

(76)

Oxyactylnique

(311)

Aluminothermie Plasma-arc Oxypropane

Thermochimique (3)

(71) non transfr (312)

Oxhydrique

(313)

Par friction (42)

Par pression

froid (48)

Par pression Par ultra sons

Mcanique (4)

froid (48) (41)

Par explosion

(441)

A la forge (43)

* Tungsten electrod - Inert Gas ** Mtal Inert Gas ***Mtal Active Gas

Tableau 1. CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PROCDS DE SOUDAGE

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 35

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1.4 SOURCES DENERGIE DE SOUDAGE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES

1.4.1 Arcs lectriques

1.4.1.1 Principe

Un courant lectrique de

caractristiques dfinies, nature et

intensit, fait jaillir sous une tension

donne un arc entre 2 lectrodes,

au travers d'une colonne de gaz

ioniss, appele plasma d'arc.

Dans les procds de soudage

l'arc, les plus courants, l'une des

lectrodes est constitue par la

figure 36 Mcanisme de lmission lectronique

pice souder. La quantit de

dans les arcs lectriques libres

chaleur dgage par l'arc (5000

8000c) lectrique permet une

fusion instantane des bords des

pices souder et du mtal

d'apport.

1.4.1.2 nergie de soudage

1.4.1.2.1 nergie nominale (En)

C'est l'nergie fournie au niveau de l'arc pour excuter une soudure. Elle est fonction

de la tension d'arc entre les 2 lectrodes (U), de l'intensit du courant de soudage (I) et

de la vitesse de soudage (?), vitesse laquelle s'effectue le cordon de soudure

U I

En =

Elle s'exprime en joules/cm, avec U en volts, I en ampres et ? en cm/s.

Exemple

Soit U = 30 V I = 600 A ? = 0,5 cm/s

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 36

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

30 600

En = = 36 000 J / cm

0 .5

On peut galement l'exprimer en kilojoules/cm

60 U I

En =

1000

avec En en kJ/cm et ? en cm/min, soit pour l'exemple choisi (v = 30 cm/min)

60 30 600

En = = 36 kJ / cm

1000 30

1.4.1.2.2 nergie dissipe dans le joint soud (Ed)

L'nergie fournie au niveau de l'arc n'est pas entirement transmise aux pices

souder en raison des pertes par rayonnement et par convection de la colonne d'arc.

Ed = En

Le rendement nergtique de l'arc ?, varie en fonction du procd de soudage, de la

nature du courant, de celle du matriau et de l'paisseur des pices souder.

De nombreuses tudes exprimentales ont t faites dans ce domaine. On peut retenir

pour le rendement les valeurs donnes dans le tableau 2

Procds de soudage Mtaux Rendement de l'arc (?)

Automatique sous flux solide Aciers 0,90 0,99

A l'arc, avec lectrodes enrobes Aciers 0,70 a 0,85

M.I.G. Acier doux 0,65 0,85

Aluminium 0,70 0,85

T.I.G. Acier doux 0,22 0,48

courant continu Acier doux 0,36 0,46

courant alternatif Aluminium 0,21 0,43

Tableau 2

1.4.1.2.3 nergie quivalente (Eq)

Elle est dfinie par la relation

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 37

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Ed = En k

o k est un coefficient de correction qui tient compte de la gomtrie du joint souder.

La valeur du coefficient k est donne par le tableau suivant. Conventionnellement le

rendement d'arc ? est pris gal 1 pour les procds lectrodes enrobes ou sous

flux solide, 0,7 pour le M.I.G. et 0,5 pour le T.I.G.

Sur plats k=1

a

0 0.25 0.5 0.75 1

s

k 1 0.97 0.89 0.78 0.67

avec chanfrein

forme a 60 75 90 105

K 0.60 0.63 0.67 0.70

K 1.50 1.72 2 2.38

k 0.75 0.85 1 1.20

Tableau 3

1.4.2 Rsistance lectrique

1.4.2.1 Principe

Les diffrents procds de soudage lectrique par rsistance s'appuient sur la loi de

Joule

E = R I2 t

On cre, localement, une rsistance importante au passage du courant lectrique afin

de concentrer l'chauffement en un point. La rsistance dpend de la rsistivit et de

la gomtrie du conducteur.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 38

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

La rsistivit est fixe par la nature des pices souder. On cre une rsistance

leve en rduisant la section offerte au passage du courant entre les pices

assembler (rduction de la section des lectrodes au contact des pices souder

La rsistance de contact dpend de l'effort de compression, de la temprature et de la

nature du matriau. Plus la pression augmente, plus la rsistance de contact diminue.

A mesure que la temprature crot, sous l'effet de la pression la surface de contact

augmente, ce qui entrane une diminution de la rsistance. C'est entre les deux pices

souder que la rsistance de contact est maximale : R2 > R1 ; il s'en suit un grand

dgagement de chaleur et c'est donc dans cette zone que se localisera la fusion.

figure 37 .Soudage par points, principe (1. lectrodes en cuivre, 2. zone affecte par la chaleur,

3. zone fondue).

1.4.2.2 Principaux procds

1.4.2.2.1 Soudage par points ou par points multiples (Fig.39)

Ce procd s'applique au soudage des tles d'acier, d'acier inoxydable, de cuivre,

d'aluminium, etc. Les paisseurs souder peuvent atteindre selon les mtaux : e = 20

mm.

Pour le soudage des tles

d'acier, la distance entre 2

points (pas), afin d'viter

que le courant soit shunt

par le point voisin, doit tre

d'environ P 3 . La pince

d > 2 e + 4 vite

l'affaissement du mtal sur

figure 38 Soudage par points multiples : distance entre deux

les rives de la tle points et distance entre bord et point

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 39

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Applications (Fig.39) : tubes et fils en croix (bossages naturels) ; treillis souds,

chaises et tabourets en tubes mtalliques, fixation d'attaches sur tles ou pices

embouties. Soudage la molette (Fig.40)

2 molettes ou 2 galets tournant en sens inverse remplacent les lectrodes de soudage

par points. On effectue les soudures soit en points espacs (interruption du passage

du courant lectrique), soit en soudure continue (sans interruption du passage du

courant lectrique).

figure 39

Applications: Assemblage de tles par recouvrement (e 3 mm), fabrication des tubes

mtalliques partir d'un feuillard, forms et souds entre galets.

figure 40

1.4.3 nergie thermochimique

1.4.3.1 Soudage au gaz

Lnergie est fournie par une flamme obtenue partir de 2 gaz : un gaz combustible

(lactylne, lhydrogne, le propane) mlang un gaz comburant (loxygne).

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 40

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Le chalumeau de soudage permet de collecter en proportion adquate ces gaz et de

les faire passer par une buse l'extrmit de laquelle se forme la flamme.

1.4.3.1.1 Puissance spcifique de la flamme.

Le diamtre de l'orifice de la buse et la pression des gaz dterminent la puissance

calorifique de la flamme, ainsi que la vitesse des gaz. Ainsi on dfini les tailles de buse

donnant le dbit en litres de C2H2 par heure.

n 00 - de 10 63 I/h,

n 0 - de 100 400 1/h,

n 1 - de 250 1 000 1/h,

n 2 - de 1 000 4000 1/h,

n 3 > 4000 1/h

figure 41

1.4.3.1.2 Vitesse de soudage.

La vitesse laquelle s'effectue le soudage dpend essentiellement de la temprature.

La chaleur se transmet de la flamme aux pices souder par convection force et,

dans une moindre mesure, par rayonnement (15%).

En soudage bout bout, on peut l'exprimer par la relation V = k/e

V en m/h, e = paisseur en mm , avec k = 12 pour acier doux, k = 30 pour cuivre, k =

60 pour aluminium

1.4.4 Soudage par aluminothermie

Pour obtenir la chaleur ncessaire la fusion du joint souder, on utilise la proprit

de la rduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium suivant la raction

Fe2O3+2 AI A12O3+2 Fe+181500 cal.

Le soudage par aluminothermie s'applique aux trs fortes sections soudes bout

bout (rails, pices massives en constructions lourdes).

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 41

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Les pices assembler sont dsoxydes, enveloppes dans un moule, au droit du

joint. Aprs prchauffage des extrmits souder, la charge en fusion est introduite

dans le moule (pour que la raction exothermique se produise, le mlange doit tre

port 1 300 C environ).

figure 42 Soudage par aluminothermie; (a): moule prt pour la coule; (b): soudure

avant barbage

1.5 PROCEDES DE SOUDAGE A L ARC ELECTRIQUE

Cest de loin la source dnergie la plus utilise ; il sera, donc, tudi de manire plus

approfondie.

Les procds de soudage qui utilisent l'arc lectrique comme source d'nergie diffrent

dans leur principe en fonction d'un certain nombre de critres

le type d'arc utilis (arc libre ou plasma d'arc),

le mode de protection du bain de fusion (flux solide ou gaz),

le type d'lectrode (fusible ou non fusible),

la mise en oeuvre opratoire (manuelle, semi-automatique ou automatique).

figure 43 Soudage l'arc avec lectrodes enrobes : schma de principe

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 42

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1.5.1 Type d'arc utilis

1.5.1.1 Arc libre

Voir arc lectrique Principe (Fig.36)

1.5.1.2 Plasmas darc

Si la colonne d'arc est soumise une

convection force, travers un orifice

de faible diamtre, l'tranglement de

l'arc "arc trangl" (Fig.44) conduit un

effet de striction et une concentration

de l'nergie dans la zone centrale de

l'orifice de la tuyre, ce qui a pour effet

d'accrotre la temprature (8000

25000k).

figure 44

1.5.2 Type d'lectrode

1.5.2.1 lectrodes enrobes

Llectrode comprend deux parties distinctes : l'me mtallique et l'enrobage.

1.5.2.2 Ame mtallique

Elle sert de conducteur du courant de soudage et de mtal d'apport, elle est

gnralement en acier. Son diamtre caractrise celui de l'lectrode.

1.5.3 Mode de protection

1.5.3.1 Enrobage

Il protge le bain de fusion. C'est un mlange trs complexe qui conditionne trs

largement la qualit du joint soud.

1.5.3.1.1 Diffrents types d'enrobage

Enrobage rutile

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 43

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Le produit de support de l'enrobage est base d'oxyde de titane (Ti O2) naturel (rutile)

avec trs souvent une faible proportion de cellulose.

C'est l'lectrode d'emploi gnral ; trs maniable en toutes positions, elle fonctionne en

courant alternatif basse tension vide (U0 = 45 50 V) et en courant continu. Le

dpt de mtal d'apport est de belle prsentation, avec de bonnes caractristiques

mcaniques et une vitesse de soudage excellente.

Enrobage volatil, ou cellulosique

Il est du type rutile, mais fortement charg en cellulose. Cela favorise le soudage

rapide, en position descendante, et permet, dans certains cas, une trs forte

pntration.

Enrobages acide et oxydant

A base de silicate de potassium (acide) ou d'oxyde de fer (oxydant) stabilisant l'arc,

ces lectrodes sont bas prix, produisant des soudures (soudage plat seulement)

appropries pour des travaux trs ordinaires. Elles sont actuellement peu utilises.

Enrobage basique

Cet enrobage est base de carbonate de chaux, avec addition de fluorure de calcium

pour fluidifiant. L'enrobage basique, qui ncessite un arc court, donne une fusion en

grosses gouttes.

Les lectrodes basiques prsentent les meilleures caractristiques mcaniques,

notamment en ce qui concerne la rsilience. Elles sont utilises pour les assemblages

de haute scurit et chaque fois que l'on a affaire des aciers difficilement

soudables (aciers mi-durs, certains aciers faiblement allis, etc.).

Enrobages spciaux

Ils sont trs souvent de type basique. En fait, chaque type d'enrobage correspond

une nuance particulire d'acier ou un emploi particulier.

lectrodes apport par l'enrobage et lectrodes poudre de fer

On introduit des lments sous forme de poudres mtalliques dans le bain de fusion,

partir d'une me en acier doux. Les lectrodes poudre de fer ont surtout pour but un

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 44

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

apport supplmentaire de mtal (rendement de 120 200 %) d'o leur intrt

conomique (plus de mtal, plus grande vitesse de soudage).

1.5.3.2 Flux de protection

Il remplit les mmes fonctions que l'enrobage de l'lectrode. Conducteur du courant

lectrique, chaud, il participe la formation du bain de fusion, et assure sa

protection.

Les flux sont en gnral de deux type : solide ou gazeux.

Soudage automatique sous flux lectroconducteur solide (arc submerg)

Le flux en poudre est dvers autour du fil lectrode. Un arc lectrique, libre, jaillit

l'intrieur du flux, assurant la fusion simultane des pices souder et du mtal

d'apport. Le transfert du mtal fondu dans l'arc de soudage a lieu par gouttelettes

enrobes de flux fondu. Protg par sa gangue de laitier, le mtal dpos est lisse et

brillant. L'excdent de flux qui n'a pas t fondu est rcupr par aspiration.

Soudage semi-automatique sous protection gazeuse (M.I. G. ou M.A.G.)

La chaleur ncessaire la fusion des pices souder est fournie par un arc lectrique

libre qui jaillit entre le fil lectrode et les pices. La protection de l'arc et du bain de

fusion est assure par un gaz inerte (argon) ou un gaz actif (C02) qui donnent leur nom

aux procds : M.I.G. (Mtal Inert Gas) ou M.A.G. (Mtal Active Gas).

figure 46 Soudage sous flux gazeux : schma de

figure 45 Soudage sous flux solide :

principe

schma de principe

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 45

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1.5.4 Dtermination des conditions de soudage

1.5.4.1 Principaux paramtres de soudage

Les paramtres de soudage dans le cas de ces types de procds sont :

1.5.4.1.1 nergie de soudage

Elle ne doit tre ni trop faible, ni trop leve ; par exemple, pour les aciers, elle se situe

en gnral entre 20 et 35 kJ/cm, en fonction de la nature de l'acier souder.

1.5.4.1.2 Tension d'arc

Elle agit, dans une certaine mesure, sur la largeur du dpt ; cette dernire augmente

quand la tension de soudage crot. C'est elle qui conditionne le rgime de transfert du

mtal en fusion dans l'arc.

La tension d'arc dpend de l'intensit et varie de 20 40 V environ, en fonction du

procd.

1.5.4.1.3 Dimension du fil ou de l'lectrode

En soudage semi-automatique et automatique paramtres (U, I, v) constants, la

pntration est plus importante avec un diamtre de fil plus faible.

1.5.4.2 Dtermination des conditions de soudage

1.5.4.2.1 Pntration

La pntration est directement proportionnelle l'intensit. La figure 47 reproduit un

abaque qui donne la valeur de la pntration en fonction de l'intensit, pour un

diamtre de fil donn et pour diffrentes vitesses de soudage.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 46

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

figure 47 Courbes de dtermination de la pntration en soudage automatique sous flux solide.

Exemple

Soudage de deux tles en acier E24 d'paisseur e = 8 mm, bord bord sans chanfrein

et en deux passes (endroit, envers). Pour obtenir une pntration totale, on prendra:

1re passe, I=400 A, v=50 cm/min., soit une pntration P = 4 mm;

2e passe, I= 500 A, v = 50 cm/min, soit une pntration P= 6

figure 48 .(P 1+P2) > e

1.5.4.2.2 Largeur

La largeur du cordon est inversement proportionnelle la vitesse laquelle se dplace

la torche. L'abaque de la figure 49 (page suivante) indique, pour plusieurs valeurs de

l'intensit, la variation de la largeur du cordon en fonction de la vitesse de soudage.

Exemple

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 47

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Pour le soudage de deux tles avec chanfreins, la dernire passe de remplissage

devra, si cela est possible, avoir au moins la largeur des chanfreins au bord des tles.

Si, pour les deux tles, e= 20 mm, avec des chanfreins en V 60 , la distance entre

les bords sera l 22 mm ; l'abaque nous indique alors : v=40 cm/min pour 500 < I <

600 A.

1.5.4.2.3 Dtermination de la masse de mtal d'apport

Pour chaque type de chanfrein ou de soudure d'angle, existent des tableaux ou

abaques qui indiquent la masse linique ncessaire.

A titre d'exemple, la figure 50 (page suivante) reproduit un abaque qui permet de

dterminer la masse linique de mtal d'apport pour des soudures d'angle en fonction

de leur forme (concave ou sensiblement plate) et de la hauteur a de leur gorge, avec

un rendement d'environ 0,95 % (fils ou lectrodes enrobes classiques).

figure 49 Abaque de dtermination de la largeur

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 48

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

figure 50 . Abaque de dtermination de la masse de mtal dposer pour les cordons d'angle.

La figure 51, elle, donne, pour les soudures excutes avec des chanfreins en V, la

masse de mtal d'apport ncessaire en fonction de l'paisseur des pices souder.

(Pour apprcier par excs la quantit de mtal d'apport pour des joints avec chanfreins

en X, il suffira de doubler la quantit ncessaire pour des chanfreins en V.) Ce type

d'abaque ne s'applique pas aux lectrodes dont l'enrobage contient des lments

mtalliques d'addition (poudre de fer, chrome, nickel, etc.), qui ont un "rendement"

suprieur 100 %, pouvant aller jusqu' 200 % .

Exemples

Pour excuter une gorge de hauteur a = 8mm (cordon concave) et de 1 m de longueur,

il faudra environ 6x 100=600 g de mtal d'apport (Fig. 50). Pour souder deux tles

d'paisseur e=20 mm et chanfreines 70 sur une longueur de 1m, 22,5 . 100=2 250

g seront ncessaires (Fig. 51).

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 49

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

figure 51 . Abaque de dtermination de la masse linique du cordon, en fonction de langle des

chanfreins et de lpaisseur des tles.

1.5.4.2.4 Dtermination du nombre d'lectrodes ncessaires

La masse de mtal d'apport dpos par lectrode s'exprime en g, pour une longueur

d'lectrode donne. En gnral on considre la longueur totale de l'lec trode diminue

de 50 mm. Exemple : lectrode en acier doux 4, longueur 350 la masse de mtal

dpos par l'me mtallique sera d'environ 28 g, poids correspondant une longueur

de 300 mm.

Certaines lectrodes ont un enrobage qui cotent des lments d'addition (poudre de

fer, chrome, etc.) qui viennent s'ajouter la masse de l'me mtallique, d'o un

"rendement" qui varie d'un type d'lectrode l'autre. Ce dernier est gal au rapport de

la masse de mtal dpos la masse de mtal de l'me qui a t fondu, et s'exprime

en pourcentage

masse de mtal dpos

r= 100

masse de mtal de l' me fondue

Les lectrodes enrobes classiques ont en gnral un "rendement" d'environ 95 % ;

celui des lectrodes dont l'enrobage contient des poudres mtalliques peut atteindre

180 200 %*.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 50

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Exemple

Pour excuter une gorge de hauteur a=4 mm (cordon concave) sur une longueur de 1

m, la masse de mtal d'apport devra tre d'environ 150 g. Si l'on utilise des lectrodes

5, r= 95 %, longueur = 450 mm, ce qui correspond une masse de mtal fondu

d'environ 62 g, la masse de mtal dpos sera 62x95/100 58 g, soit un nombre

d'lectrodes ncessaires : 150/58 2,6 lectrodes.

1.5.4.2.5 Dtermination du nombre de passes

1.5.4.2.5.1 Soudage automatique

Les courbes de la figure 52 (page suivante) permettent d'apprcier, pour diffrents

diamtres de fils en acier doux et pour un courant de soudage continu, la masse de

mtal d'apport dpose par minute en fonction de l'intensit.

Exemple

Pour excuter une gorge de hauteur a=5 mm, cordon concave, il faut dposer 2,5 g/cm

de mtal d'apport (Fig. 50). Avec I=600 A, le dpt est d'environ 140 g/min ; si l'on

prend v=110 cm/min, le dpt par cm de cordon sera donc de : 140/110=1,27 g. Aussi

serait-il ncessaire pour obtenir le rsultat recherch d'excuter 2 passes (1,27 x 2 =

2,54 g/cm). Cette solution est carter ; nous adopterons une autre vitesse de

soudage, qui permette un dpt de mtal d'apport suffisant en une seule passe, soit : v

=140/2,5 = 56 cm/min.

1.5.4.2.5.2 lectrodes enrobes

On dtermine le nombre de passes pour dposer une masse de mtal d'apport

ncessaire partir du tableau 4, connaissant l'nergie de soudage minimale et la

consommation d'lectrode pour une longueur de cordon.

Exemple

On souhaite excuter un cordon d'angle concave, gorge de hauteur a=8 mm. Les

conditions de soudage imposes (facteurs mtallurgiques) exigent une nergie

nominale En 18 kJ/cm. On peut obtenir cette nergie avec une lectrode 5,

condition que pour 10 cm d'lectrode consomme, le cordon de soudure mesure 7 cm

(tableau4). D'autre part, pour excuter un tel cordon, la masse de mtal dpos doit

tre de 6 g/cm (Fig. 50). Celle d'une lectrode en acier 5 de longueur utile 40 cm

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 51

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

tant de 58 g, une consommation de 10 cm de cette lectrode correspond 58/4 =

14,5 g. A chaque passe, la masse de mtal dpos sera donc de : 14,5/7 = 2 g/cm.

D'o un nombre de passes gal : 6/2= 3.

figure 52 . Courbes de fusion. (Courant continu, polarit + llectrode).

En (kJ/cm)\ mm 2,5 3,2 4 5 6,3

6 6,4 10 16 21,2 -

8 4,7 8 12 16 23

10 3,8 6,5 9 12,7 18,3

12 3 5,2 8 10,6 16,8

14 2,5 4,5 6,5 9 14,4

16 - 3,8 5,6 7,9 12,7

18 - 3,4 5 7,1 11,2

20 - 3 4,4 6,3 10,1

25 2,4 3,5 5 8

30 - - 2,7 4,3 6,7

40 - - 2 3,2 5

50 - - - 2,6 4

Tableau 4.Valeurs de la longueur de cordon correspondant 10 cm d'lectrode

consomme, en fonction du diamtre de l'lectrode et de l'nergie nominale du

soudage. Les valeurs usuelles sont dans la zone colore. (D'aprs NF A 36.000.)

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 52

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

1.5.4.2.6 Temps consacr au soudage

Le temps total consacr au soudage comprend d'une part le temps de fusion (temps

pur de soudage), d'autre part les temps morts (temps de non soudage) pendant

lesquels s'excutent les manutentions des pices, les mises en position, les rglages,

le piquage du laitier, le changement d'lectrode, etc.,

1.5.4.2.6.1 Temps de fusion

1.5.4.2.6.1.1 Soudage automatique

Le temps de fusion est li la vitesse d'avance du chariot porte-tte de soudage. Cette

vitesse v s'exprime en cm/min ou en m/h, et l'on a la relation

longueur soude

=

temps de fusion

Cette vitesse peut s'exprimer aussi en masse de mtal dpos par minute.

1.5.4.2.6.1.2 Soudage semi-automatique

La vitesse de fusion du fil est souvent exprime en m/min, en fonction de l'intensit du

courant de soudage. On en dduit facilement le temps de fusion, connaissant la masse

de mtal d'apport dpose par minute.

Exemple

Excution d'une gorge de hauteur a=6 mm et d'une longueur de 1 m. La masse de

mtal d'apport ncessaire est d'environ 3,2 g/cm (Fig. 50); il faudra donc 320 g pour un

cordon de 1 m. Si l'on prend les paramtres I= 600 A, fil 4, la vitesse de fusion sera

de 140 g/min (Fig.52). On en dduit le temps de fusion : 320/140=2,28 min.

1.5.4.2.6.1.3 Soudage manuel avec lectrodes enrobes

Le nombre d'lectrodes ncessaires tant tabli et connaissant le temps de fusion

d'une lectrode, on peut dterminer aisment le temps pur de soudage. L'abaque de la

figure 53 donne pour diffrentes classes d'lectrodes le temps de fusion en fonction de

l'intensit du courant de soudage.

Exemple

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 53

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Pour excuter une gorge de hauteur a = 6 mm et de longueur 1 m, on prend une

lectrode en acier 6,3, enrobage rutile, r=95 % et de longueur utile 40 cm, ce qui

correspond une masse de mtal dpos de 93 g par lectrode. Comme 320 g de

mtal sont ncessaires (voir exemple ci-dessus), le nombre d'lectrodes ncessaires

est de: 320/93=3,5 lectrodes. Pour une intensit I=240 A, l'abaque (Fig. 53) nous

indique : t= 2,6 min/lectrode 6,3. Le temps de soudage est donc : 2,6 x 3,5 = 9,1

min.

figure 53 .Abaque de dtermination du temps de fusion d'une lectrode.

1.5.4.2.6.2 Temps morts

Au temps pur de soudage doivent s'ajouter les temps de non soudage : manutentions,

mise en position, rglages, changement d'lectrodes, piquage du laitier, etc.

Pour le soudage l'arc avec lectrodes enrobes, on admet un coefficient d'utilisation

du poste de soudage (facteur de marche) qui peut varier de 25 60 % environ suivant

les travaux. Le tableau 5 donne quelques valeurs.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 54

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Nature des travaux Atelier Chantier

% %

Charpente-chaudronnerie :

soudures courtes 30 20

soudures longues 35 25

Travaux de srie, sur positionneur 50

Travaux de rechargement 50 50 55

Soudage de tles paisses 50

Tableau .5. Coefficients d'utilisation d'un poste de soudage l'arc

Si nous reprenons l'exemple prcdent, le temps total de soudage, pour un coefficient

d'utilisation de 40% (soudures longues), sera donc de

9,1 100

t= = 22,7 min

40

1.5.4.2.7 Consommation d'nergie lectrique

Pour valuer la consommation d'lectricit ncessaire aux oprations de soudage

l'arc, il faut tenir compte la fois de la consommation de l'appareil de soudage vide

et en marche.

1.5.4.2.7.1 Consommation vide

Le poste tant branch sans qu'il ne soit gnr d'arc (non soudage), la consommation

est fonction des pertes vide, elle se situe entre 0,1 et 0,6 kWh environ.

1.5.4.2.7.2 Consommation en marche

Si on nglige les pertes dans les cbles et en tenant compte du rendement de

lappareil ?, on a:

U I

consommati on = Pa t = t

avec Pa puissance absorbe

Dans le cas du soudage avec lectrodes enrobes, si l'on ne connat pas avec

suffisamment de prcision U et I, on peut utiliser directement les valeurs donnes dans

le tableau 6

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 55

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Classe 2,5 3,15 4 5 6,3

R-B (rutile- 0,040 0,090 0,135 0,215 0,340

C (cellulosique) 0,036 0,080 0,120 0,190 0,300

A (acide) 0,030 0,068 0,105 0,160 0,260

Tableau 6.Consommation d'lectricit, par lectrodes d'acier en kWh

Exemple

On considre un temps de soudage de 20 min, les pertes dans les cbles secondaires

tant ngliges.

1. Soudage automatique : U= 30 V, I= 500 A, rendement moyen du transformateur : ?

30 500

Pa = = 25kW

= 0,6. On en dduit 0,6

20

consommati on d' lectricit = Pa t = 25 8,3kWh

60

2. Soudage avec lectrodes enrobes de type basique 4, I=160 A, nombre

d'lectrodes pour 20 min : 11, soit, d'aprs le tableau prcdent,

consommati on d' lectricit = 0,135 11 1,5kWh

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 56

Techniques de production -CI Niveau2 leon 4 : Le soudage

Normalisation des procds de soudage

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 57

Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : Leon 5

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : LE

MOULAGE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIF TERMINAL:

Appliquer les diffrents procds de moulage

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

Prsenter les diffrents procds de moulage,

Critres de choix.

Comparaison des diffrents procds de moulage,

PREREQUIS:

Dessin technique

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min x 2

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 58

Techniques de production -CI Niveau2 fiche de prparation : Leon 5

Polycopie.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 59

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

1 MISE UVR E DE ALL IA GE PA R CO ULEE LE

MO ULA GE

1.1 MOULAGE EN CONTINU

Lalliage maintenu liquide, alimente une filire refroidie l'eau, l'avance du jet solidifi

se fait par squences successives (le pas d'avance est li au type de filire).

figure 54 Coule dun jet creux en alliage mtallique

figure 55 Ensemble de coule continue de jets pleins en fonte.

1.2 MOULAGE AVEC EMPREINT E

Obtention des pices mcaniques par remplissage d'une empreinte avec un alliage

mtallique en fusion.

Il existe deux formes de moulage

Moulage en moule non permanent : en sable (il est dtruit aprs l'obtention de la pice

dcochage)

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 60

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

Moulage en moule permanent : mtallique (coquille : il permet le moulage d'un grand

nombre de pices)

1.2.1 Moulage en moule non permanent

1.2.1.1 Moulage en sable

Le moulage en sable est un procd simple, adapt

au travail en petites sries

a la masse de la pice

a la matire de la pice

aux paisseurs de parois de la pice.

1.2.1.1.1 Moule

Les moules de ce type ne servent qu'une fois. Ils sont dtruits (dcochs) lors de

l'extraction de la grappe solidifie.

Le sable est constitu d'un mlange de sable rfractaire, d'un liant (argile +rsine) et

d'adjonctions susceptibles d'influencer les ractions entre la paroi et le mtal liquide.

Le sable maintenu dans un chssis, est serr sur un modle (forme de la pice +

retrait). On donne de la dpouille au modle afin de l'extraire facilement. Un jet de

coule permet le remplissage du moule.

figure 57 noyaux interne

figure 56

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 61

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

1.2.1.1.2 Obtention de lempreinte

1.2.1.1.2.1 Moulage avec noyaux

Les formes intrieures

des pices moules

sont obtenues par

noyaux raliss en

sable agglomr

Les moules sont

raliss partir de

modles ou de

plaques-modles en

bois, en rsine ou en

mtal selon

l'importance de la

figure 58 noyau externe

srie et le type de

procd de fabrication

du moule.

Les noyaux sont construits partir des boites noyaux

figure 59

1.2.1.1.2.2 Moulage en carapace

C'est un procd utilisant un mlange de sable siliceux sec 90% et de rsine

thermodurcissable, ce mlange est mis en contact avec une plaque modle

prchauffe 300c pendant 15 20 s la carapace ainsi forme, sche et rigide

constitue un demi moule. L'assemblage de deux parties constitue le moule complet.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 62

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

Aprs coule et refroidissement, la carapace est dtruite, ensuite la pice subit un

barbage.

Etape 3 :

Etape 2 :

Etape 1 : fermeture retournement et

chauffage

maintient

Etape 4 : ouverture Etape5 : Ejection de la carapace

figure 60 Exemple de prparation de la carapace

Cadence 50 60 pices / heure ; IT = 0.15 mm ; Carapace de 4 8 mm

1.2.1.1.2.3 Moulage en cire perdue

Moule en une seule partie, ralise autour d'un modle sans possibilit de dmoulage,

le modle comporte la forme de la pice ainsi du systme de remplissage et

d'alimentation, le moule et le modle sont dtruits dans le cycle de fabrication de la

pice moule.

les conditions d'emploi sont

pices complexes et lourdes (jusqu' 30kg)

Pas de joint

Excellent tat de surface et prcision dimensionnelle.

1.2.1.2 Cycle de fabrication

Prparation du modle ou des plaques modles et des boites noyaux

Confection de l'empreinte dans le chssis infrieur.

Extraction du modle.

Confection du chssis suprieur avec le chssis infrieur

Confection du systme de remplissage et d'alimentation (vents,

masselottes, chenaux, descentes)

Confection des noyaux

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 63

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

Remoulage (fermeture des moules)

Coule de l'alliage liquide

Dcochage de la pice

Ebarbage

Reprise de la confection de l'empreinte d'un nouveau moule.

1.2.1.3 Dfinition du brut moul

Plan de joint (plan dans la plus grande section de la pice)

Dpouille intrieure et extrieure (modle et noyaux)

1 3 pour les moules

5 pour le noyau, sont ncessaires pour le dmoulage.

Surpaisseur d'usinage

Sens de coule

Systme d'alimentation (pour viter la formation de retassures, il est compos de

masselotte: de refroidisseurs)

1.2.2 Moule permanent

On peut citer principalement trois techniques en moule permanent

Le moulage en coquille par gravit

Le moulage en coquille sous pression

Le moulage par centrifugation

La coule continue

On peut remarquer des points communs ces diffrents procds d'obtention de brut.

En particulier l'empreinte creuse qui donnera la forme dfinitive la pice ralise de

telle sorte quelle soit utilisable pour un grand nombre de coule. Ceci impose

principalement des contraintes gomtriques sur les formes moulantes de telle sorte

que les pices une fois solidifies soient encore extractibles.

1.2.2.1 Moulage en coquille par gravit

Un moule mtallique appel coquille dans lequel on verse un mtal l'tat liquide

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 64

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

qui pntre dans les diffrentes cavits formes par le moule sous l'action de la

pesanteur. Avantage :

Meilleur tat de surface (d la qualit des surfaces du moule)

Meilleur tenu mcanique grce des vitesses de refroidissement leves.

figure 61 Coule gravitaire dans une

coquille. figure 62 Remplissage dune coquille

gravitairement, moule joint vertical.

1.2.2.2 Moulage sous pression

figure 63 Moule mtallique en coule

sous pression sur machine chambre 1 Moule 2 Plateau mobile 3 Plateau fixe 4

froide piston horizontal Creuset 5 Groupe gnrateur d'nergie 6

Vrin d'injection 7 Colonnes de guidage 8 Systme de genouillres

figure 64 Machine couler sous pression chambre chaude

Le mtal en fusion est inject dans le moule par l'intermdiaire d'un piston d'injection.

On peut distinguer deux procds de moulage sous pression en fonction de la situation

du vrin d'injection par rapport au mtal. Si le systme d'injection est immerg dans

l'alliage en fusion, alors on parlera de coule sous pression en chambre chaude, dans

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 65

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

le cas contraire on parlera de moulage sous pression en chambre froide. La coule

sous pression prsente un intrt pour les grandes sries

Fermeture du moule Injection jection

1 Colonnes 5 Partie moule fixe 9 Four et creuset

2 Plateau fixe 6 Ejecteurs 10 Chemise d'injection

3 Plateau mobile 7 Piston d'injection plongeur 11 Grappe moule

4 Partie moule mobile 8 Col de cygne ou Gooseneck

figure 65 Moule d'une machine chambre chaude

1.3 COMPARAISON DES TOLERANCES USUELLES DES DIFFERENTS

PROCEDES DE TRANSFORMATION DES METAUX

figure 66

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 66

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

1.4 APPLICATIONS

1/Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 50 pices (figure 67)

On demande de

choisir le procd de moulage adapt.

donner la reprsentation du modle.

reprsenter la boite noyaux.

reprsenter le moule prt au moulage

figure 67

2/Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 1000 pices. Les trous de

diamtre 4 sont raliser par usinage. On demande de

choisir le procd de moulage adapt.

reprsenter le moule prt au moulage

figure 68

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 67

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 5: Le moulage

3/ Soit raliser la pice suivante par moulage. Quantit 1000 pices. On demande de

Choisir le procd de moulage adapt.

Localiser le plan de joint

De reprsenter le moule prt au moulage

figure 69

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 68

Techniques de production -CI Niveau2 Fiche de prparation : Leon 6

FICHE DE PREPARATION DUNE LEON : FORGEAGE

LIBRE

MATIERE:

Techniques de production

OBJECTIF TERMINAL:

Appliquer les diffrentes techniques de forgeage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

connatre les diffrents procds de forgeage

analyse des dformations,

dimensionnements des presses.

PREREQUIS:

Les outils mathmatiques lmentaires

comportement des matriaux (notions lmentaires)

AUDITEURS:

Etudiants des I.S.E.T,

Profil : Gnie mcanique,

Option : tronc commun,

Niveau : 2

DUREE:

1heure 30min x 2

EVALUATION:

Formative,

Sommative.

SUPPORTS MATERIELS:

Tableau ;

Rtroprojecteur,

Polycopie.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 69

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

1 FOR GEA GE L IB RE

1.1 M ATERIEL UTILISE EN FORGEAGE LIBRE

Deux types d'engins

engins travaillant par

choc

engins travaillant par

pression.

figure 70

1.2 ANALYSE DES DEFORMATIONS

En comparant les formes et les diamtres entre les deux types d'action, on constate

que le choc a un effet plus superficiel, alors que la pression prolonge l'action jusqu'au

coeur de la pice.

Si on conduit plus avant l'investigation par un examen macrographique (fig.71), on

remarque que les fibres sont dvies une certaine distance de la surface, que le

mtal se comporte comme si, l'intrieur de la section, un volume rest rigide servait

de complment aux outils de dformation.

Ces volumes sont frquemment dsigns par solides de frottement, leur enveloppe

limitant la sparation entre la matire en mouvement et celle immobile.

figure 71 Macrographie avant et aprs dformation

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 70

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

1.3 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR PRESSE

1.3.1 Effort de dformation

On l'exprime par

F =S p

p la rsistance

spcifique la

dformation, est dduite

par le seuil de plasticit

(figure 72)

h1

k=

d1

Connaissant la surface figure 72

finale sur laquelle on

l'applique et la temprature du mtal, il est facile de situer la presse capable de fournir

l'effort

1.3.2 Energie ncessaire

h0

E = V.p.Log o V :volume V dplac par la rsistance spcifique la dformation p.

h1

Ce rsultat peut tre exprim par excs par la relation pratique

E = F.C

o F est la force prcdente, C le dplacement de h0 h 1(E = nergie)

1.4 ETUDE DU FORGEAGE LIBRE PAR MARTEAUX

1.4.1 Energie ncessaire

Etant donne la viscosit du mtal travaill, l'augmentation de la vitesse de frappe

entrane celle de l'effort ncessaire pour la dformation demande.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 71

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

Cette remarque conduit, dans des conditions limites (presse trs lente et vitesse

d'impact leve) multiplier l'nergie de la presse par 2,5 pour produire le mme effet

par choc.

Il est ainsi possible de situer l'engin suffisant.

1.5 EVOLUTION DUNE FORME PRISMATIQUE

Les solides de frottement orientent le cheminement de la matire par la direction des

contraintes normales la surface de leur enveloppe.

Le mtal s'coulera vers la surface libre la plus proche, par le plus court chemin.Voici

quelques exemples.

1.5.1 Aplatissement total

Avec la diminution de h ( h/3), le prisme base carre tendra vers une base

circulaire. Le prisme base rectangulaire tendra vers une forme elliptique.

figure 73

1.5.2 Augmentation de la longueur par diminution de l'paisseur

La surface S est soumise une rduction de h0 qui tend vers h1, il se produit un

dcollement Y des parties extrieures non dformes par tirage.

L'galit des volumes (volume avant les coups = volume tir + volume restant

tirer), dfinit la forme gomtrique de cette volution qui est une courbe logarithmique

d'expression

?= 1/2 Log hl/h 0

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 72

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

Cette expression est fausse par l'largissement C', sa prcision crot si C" devient

grande devant L ou C ou si l'largissement est vit par un outillage.

figure 74

1.5.3 Augmentation de la longueur par diminution de la section

Entre chaque action de l'outil, le lopin subit une rotation de, p /2. On observe une forme

en marches d'escalier qui est d'autant plus prononce que le rayon d'angle R est

petit, et que les frappes sont plus amplifies et moins nombreuses.

Si ces dfauts sont attnus, on obtient une courbe d'expression

? = I Log( hl/h0)

chaque rotation, l'largissement prcdent est rduit; ceci implique une suite

d'actions progressives qui liminent l'utilisation d'une presse mcanique course fixe.

figure 75

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 73

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

1.5.4 Augmentation du diamtre par diminution partielle de

lpaisseur.

Les formes extrieures n'voluent pas librement. Elles sont tributaires de l'tirage de

l'anneau qui tend diminuer h0 (courbe C1) alors que le frettage de ce mme anneau

sur le mtal chass par le poinon, tend l'augmenter (courbe C2); d'o la tendance

la section de forme trapzodale et la courbe C thorique intermdiaire.

? = d/4 Log (hl/h 0).

figure 76

1.6 APPLICATIONS PRATIQUES DU FORGEAGE

(Seul, sera examin le forgeage au marteau-pilon ou la presse).

1.6.1 tirage.

Opration fondamentale du forgeage qui consiste diminuer la section d'un lingot ou

d'une pice pour augmenter sa longueur.

figure 77

Remarque.

L'coulement unidirectionnel produit des fibres. Ces dernires sont bnfiques pour la

rsilience en long, nfastes en travers.

Prpar par MHEMED SAMIR ISET de Nabeul 09/11/2005 74

Techniques de production -CI Niveau2 Leon 6 : Forgeage libre

Le taux de corroyage S/s = Section initiale/section finale qui est associ ces rsultats

est souvent limit, en grosse forge, entre 3 et 8 pour quilibrer les rsiliences.

1.6.2 tampage.

Opration terminale de l'tirage destine mettre au rond une section (fig. 12c). Pour

les moyennes et petites sections.

figure 78

1.6.3 Refoulement.