Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Fiche XVII-1 PDF

Fiche XVII-1 PDF

Transféré par

Abdessamad JannaneTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Fiche XVII-1 PDF

Fiche XVII-1 PDF

Transféré par

Abdessamad JannaneDroits d'auteur :

Formats disponibles

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

Fiche n XVII-1

"Le montage des

ouvrages mtalliques ou

mixtes"

l'assemblage peut se faire au fur et mesure des

phases de lanage.

b) Rception des tronons

Le programme de transport (outre les procdures

administratives lies aux transports exceptionnels)

prvoit toutes les dispositions destines ne pas

endommager les pices transportes.

Il prcise les modalits de chargement et de

dchargement, les prcautions prvues (calage,

contreventement, ) pour viter de causer des

dommages aux tiers et aux lments transports

(dformations permanentes, dtriorations de surface,

fatigue, ).

1. Objet de la prsente fiche

La prsente fiche concerne les oprations de montage

de la charpente mtallique depuis larrive des

tronons de charpente sur le chantier jusqu la mise

sur appuis. Le montage comprend ainsi lensemble

des oprations effectues sur chantier concernant

lassemblage et la mise en place de la charpente sur

appuis provisoires. Par extension, cette fiche traitera

galement de lexcution de la dalle et de la mise sur

appuis dfinitifs de louvrage.

La matre duvre sassure de la cohrence et de

ladquation des dispositions prvues pour ces

transports.

A larrive des tronons sur le site, le matre duvre

effectue une inspection visuelle pour sassurer du bon

tat de la charpente. La mise en vidence danomalie,

de traces de chocs ou de dformation locale notable

ncessite de prendre le temps de raliser un examen

minutieux des soudures et de la protection

anticorrosion. En cas de doute, des contrles plus

prcis peuvent tre raliss.

Nous nous limiterons ici aux mthodes de montage

les plus frquemment utilises que sont le lanage et

le grutage. Ces deux mthodes peuvent naturellement

tre associes.

La circulaire 94-09 du 31 janvier 1994 relative aux

mesures dapplication du fascicule 66 du CCTG

prcise que les oprations de montage et de mise en

place sur site, impliquant parfois la ralisation

douvrages provisoires (piles, camarteaux...) se sont

toujours rvles comme comportant certains risques

et gnratrices dincidents de chantier. Il convient

donc quelles soient soigneusement prpares, sans

laisser de place limprovisation.

(Les termes reprs par une * font lobjet dune dfinition dans le lexique en fin de

document). constitus pour raliser des appuis provisoires

2. Rappels et dfinitions

La qualit et la prcision du calage destin recevoir

les tronons sont trs importantes pour garantir un

bon assemblage, et donc le respect du profil en long

mais galement l'tat de contrainte de l'ossature.

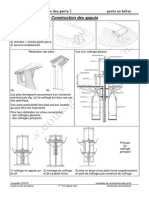

c) Aire dassemblage

Les tronons sont mis en place sur des camarteaux *

lors des phases de montage. Ces camarteaux

permettent dobtenir le niveau dassemblage requis

pour les tronons des ouvrages monts par lanage.

a) Les grandes phases du montage des

ponts mtalliques ou mixtes

Le montage des ouvrages mtalliques est intimement

li la conception du tablier. Le dossier de

consultation des entreprises dfinit gnralement un

principe de montage, mais dans le dtail ce principe

est de la comptence de lentreprise.

Les tudes dexcution et par consquent le contrle

des tudes dexcution tiennent compte des choix

technologiques effectus par lentreprise.

Dans le cas du lanage, le montage comprend

lassemblage pralable des tronons sur une (ou

plusieurs) aire(s) dassemblage situe(s) larrire de

lune ou des deux cules. Sur les grands ouvrages,

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

photo CETESO

camarteaux

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

Dans le cas dun bipoutre, on positionne les poutres

principales, convenablement contreventes, puis on

met en place les pices transversales ajustes grce

des clames *.

Chaises galets

et camarteaux

sur tte de pile

Lors du raboutage longitudinal des tronons, le

positionnement des diffrents lments est

galement facilit par des clames.

d) Lanage

Le lanage est possible si la structure est superposable

sur elle-mme par dplacement, cest--dire par

translation, rotation ou composition des deux.

photo DDE 12

Le dplacement de louvrage seffectue par roulement

ou glissement sur ces appuis dans laxe des mes, le

mouvement tant imprim par un treuil, ou, plus

rarement par des systmes de vrins.

Il est ainsi possible de lancer des ouvrages rectilignes

ou courbes en plan. Grce des oprations de

recalage par vrinage, il est possible de lancer des

structures de hauteur variable et de sadapter un

profil en long lgrement variable.

Dans le cas dutilisation dun treuil, leffort de traction

requis est obtenu en dmultipliant leffort par

mouflage *.

Des possibilits dadaptation aux ouvrages de largeur

variable ou de courbure variable en plan sont

possibles, dans certaines limites, mais restent

complexes.

Lextrmit du cble de traction est fixe larrire de

la charpente (point mobile) via une queue de traction*

transmettant leffort. A lavant, une poulie accroche

le plus souvent la cule (point fixe) permet de

retourner le cble.

Dans le cas du lanage, un grand nombre de

dispositifs complmentaires sont mis en place.

En premier lieu, un avant-bec *, constitu dune

charpente mtallique, est gnralement install

lavant de la charpente (dans le cas de traves

modestes, il peut savrer possible de saffranchir de

lavant-bec). Il est fix lextrmit de la charpente

par boulonnage par lintermdiaire de platines ou par

soudage. Le rle de lavant-bec est de rduire les

sollicitations dans la charpente et de faciliter

laccostage des piles au cours du lanage.

photo CETESO

Point fixe sur cule

Lusage dun treuil de retenue est ncessaire pour

retenir la charpente (ouvrages en pente ou ouvrages

de hauteur variable) ou, le cas chant, pour faire

marche arrire.

Un grand nombre de positionnement des treuils est

possible et le choix revient lentreprise compte tenu

de ses matriels, de ses pratiques et de la place

disponible sur laire de lanage.

photo DDE 12

avant-bec

Pour permettre son dplacement, louvrage est

positionn sur des systmes de roulement, appels

chaises galets*, ou sur des organes de glissement

(chaise patins). Lopration pralable de transfert de

lossature, des camarteaux sur les dispositifs de

lancement, est effectue par vrinage.

photo CETESO

treuil de traction, queue de traction et cble de retenue

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

Une queue de traction est mise en place pour fixer

lextrmit du cble de traction une distance

suffisante du point dancrage sur la cule, pour

permettre de loger le systme de mouflage

dmultipliant leffort de traction, dune part, mais

galement de limiter linclinaison du cble et ainsi

garder une bonne efficacit de leffort de traction.

A larrire, on peut tre amen disposer un arrirebec court, destin prolonger la charpente pour

permettre un appui sur les chaises galets larrire

de labout et galement de permettre le vrinage pour

librer les chaises galets en fin de lanage.

Accessoirement, il facilite laccostage si des

manuvres de marche arrire savrent ncessaires. Si

larrire-bec est assez long, il peut assurer la fonction

de queue de traction.

photo CETESO

clames et pices dappui

En outre, des dispositifs de guidage latral permettent

de guider la charpente, afin que celle-ci ne schappe

pas de ses apparaux de lanage et que lappui de ces

apparaux se fasse toujours laplomb des mes.

photo CETESO

pose dune passerelle la grue

Dans le cas o des tronons complets dans le sens

transversal peuvent tre levs, lassemblage en

hauteur comprend uniquement le raboutage des

diffrents tronons. Dans le cas o les lments

doivent tre levs individuellement, les oprations

dassemblage en hauteur comprennent au pralable la

fixation des lments transversaux sur les poutres.

photo DDE 19

Cette mthode ncessite de pouvoir raliser une piste

daccs le long de louvrage permettant dacheminer

les grues et les convois exceptionnels transportant les

tronons et de lemplacement suffisant pour

permettre aux grues dvoluer.

Chaise galets et dispositif de guidage latral

Les lanages douvrages longs sont ralises en

plusieurs phases.

Lorsque le lanage est termin et que la charpente a

atteint sa position longitudinale dfinitive, on procde

par vrinage un transfert des appuis de lanage sur

les appuis de btonnage (qui sont trs gnralement

des appuis provisoires). Le soudage des platines

biaises dappui est gnralement effectu ce stade.

Elle est en pratique adapte des ouvrages

relativement bas (hauteur de piles de 7 8 m) et pour

des traves modestes si on veut viter davoir recours

des appuis provisoires.

e) Montage la grue

Le btonnage en place (1) de la dalle peut dmarrer

lorsque la charpente repose sur ses appuis de

btonnage. Il sagit le plus souvent dappuis

provisoires (tles paisses ou camarteaux), mme si,

plus rarement, le btonnage sur les appareils dappuis

f) Dalle

Cette mthode consiste soulever des tronons de

charpente ou des charpentes compltes , au moyen de

grues ou de bigues*, puis les poser leur

emplacement dfinitif, sur appuis provisoires, et enfin

les assembler en position.

Le cas des dalles prfabriques nest pas trait par la

prsente fiche.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

g) Mise sur appuis dfinitifs

dfinitifs peut tre ralis, condition de justifier les

appareils dappui en consquence.

Lorsque la dalle est termine, on procde par

vrinages successifs la mise sur appareils dappui

dfinitifs. Cette mise sur appuis dfinitifs peut

comporter le cas chant des dnivellations dappui

destines pr-comprimer la dalle.

On procde lapprovisionnement des cages de

ferraillage en les faisant circuler depuis les cules sur

des chariots prenant appui sur la charpente ou encore

par pose la grue.

Il est noter que les conditions de vrinage sont

diffrentes (masse plus importante du fait du poids de

la dalle et dnivellations diffrentielles admissibles

plus faibles).

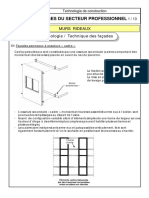

La dalle est ralise grce un coffrage outil, appel

quipage mobile, qui sappuie sur la charpente. Cet

quipage est class parmi les matriels spciaux au

sens de larticle 41 du fascicule 65 A du CCTG. Les

documents dfinissant et justifiant les matriels

spciaux font lobjet de vrifications spcifiques

effectues par les soins dun organisme habilit,

conformment larticle 46 de ce fascicule. Les

certificats et procs-verbaux dessais correspondants

sont contresigns par le COP (Charg des Ouvrages

Provisoires) et transmis au matre duvre avant tout

dbut dutilisation. Ces documents ne sont pas viss

par le matre duvre. Les autres documents

constituant le projet de ces ouvrages (notamment

ceux relatifs leur quilibre statique, leurs appuis et

leur fixation ) sont soumis au visa du matre

duvre. On se reportera la fiche V-4 de

MEMOAR.

Cette opration peut tre pilote par le gnie-civiliste

ou par le charpentier en fonction de lorganisation du

groupement dentreprises. En tout tat de cause, elle

est de la responsabilit du mandataire.

Ltat final de la charpente dpend troitement de

cette dernire opration de montage et doit tre

conduite dans lesprit du fascicule 66 du CCTG, sous

la responsabilit du ROM. Cest en effet lentreprise

de charpente mtallique qui dfinit lensemble des

oprations de montage, et en particulier de vrinage

que subit le tablier depuis les premiers assemblages

jusqu cet ultime vrinage.

En tout tat de cause, le transfert sur appuis dfinitifs

fait lobjet dune procdure dtaillant minutieusement

les oprations. Elle fait appel des calages qui sont

des ouvrages provisoires de type taiement

(camarteaux, appuis provisoires) et des vrins qui

sont des matriels de montage au sens du fascicule 66.

Un coffrage traditionnel sappuyant sur la charpente

peut tre utilis pour des ouvrages modestes ou

lorsque la dalle est proche du terrain naturel.

Dans le but de mieux matriser la fissuration de cette

dalle, un phasage prcis du btonnage par plots est

effectu, dnomm pianotage. Le principe consiste

btonner les zones d'appuis aprs les zones de traves

adjacentes et ainsi limiter la traction dans la dalle sous

son propre poids. Il importe donc de respecter

lordre de btonnage des diffrents plots.

En absence de dnivellation d'appui, la mise sur

appuis dfinitifs est plus simple. Elle peut se faire par

ligne d'appuis, de manire indpendante, sans

ouvrages provisoires, partir des bossages de

vrinage prvus pour l'ouvrage en service.

h) Terminologie du fascicule 66 du

CCTG

Le fascicule 66 du CCTG dfinit les catgories

suivantes :

Les lments provisoires dossature : Il sagit dlments

assembls lossature pour assurer une fonction

ncessaire seulement pendant la construction de

louvrage : il sagit des clames, contreventements

et entretoisements de montage, avant-becs,

arrire-becs, rails de lanage (guidage), queues de

lanage, oreilles de fixation,

Les ouvrages provisoires : On y distingue les taiements,

destins supporter ou soutenir la structure

mtallique en cours de construction (pales,

cintres, camarteaux, ) et les dispositifs de protection

photo DDE 19

btonnage par pianotage

Cette partie douvrage relve du fascicule 65 A du

CCTG, comme toute structure en bton arm.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

(destins protger vis--vis de chutes ou de

chocs).

Les matriels de montage : Il sagit des autres

matriels qui sont des matriels spciaux tels que

treuils, cbles, haubans, moufles, chaises galets,

mts, portiques, grues, blondins, bigues, pontons

flottants, crmaillres de hissage).

pas soumis explicitement ce visa. (Cf. Fascicule

66, article III 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3).

Cependant, larticle III 1.5.6. du mme fascicule 66

stipule que l'entrepreneur doit soumettre au matre

d'uvre pour observations le programme de

montage. Ce programme doit comprendre la

justification des ouvrages provisoires

Remarque : La notion de catgorie douvrage

provisoire dfinie par le fascicule 65 A nexiste pas

dans le fascicule 66 du CCTG.

La diffrence entre soumis au visa du matre

duvre ou soumis au matre duvre pour

observations est assez difficile interprter.

Lensemble de ces lments, ouvrages et matriels

font lobjet de justifications, procdures et consignes

matrialiss pas des documents, viss par le ROM, et

la disposition du matre duvre sur le chantier.

Les matriels de montage font eux lobjet de

contrles spcifiques selon des vrifications qui ne

relvent pas des techniques de gnie civil.

Les documents dcrivant et justifiant les ouvrages

provisoires de type dispositifs de protection sont

soumis au visa du matre duvre (Cf. Fascicule 66,

article III 8.2.4).

On peut noter ici une diffrence de doctrine entre le

fascicule 65A et le fascicule 66, qui prescrivent

explicitement ou non de viser les documents relatifs

aux ouvrages provisoires importants.

Les autres documents, qui sont ceux dcrivant et

justifiant les lments provisoires dossature ainsi que

les ouvrages provisoires de type taiement ne sont

Sans aller jusqu viser les documents correspondants,

le matre duvre peut les soumettre un contrle

extrieur ou exiger de lentreprise un contrle externe,

prescrit au march de travaux.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

3. Points importants examiner

Le programme de montage sur chantier (notes de calculs, plans, notices) est soumis au visa du matre duvre

conformment aux articles 28 et 29 du CCAG. Il comprend : (Fascicule 66, chapitre III.1.5.6)

-

la description dtaille des oprations de montage sur chantier, avec lindication des diffrentes phases

envisages ;

la vrification de la rsistance et de la stabilit de la structure mtallique au fur et mesure de sa

construction ;

la justification des lments provisoires dossature, des ouvrages provisoires et des matriels de montage qui

seront utiliss ;

un tat rcapitulatif des efforts dvelopps au cours du montage sur les parties non mtalliques de louvrage

et sur son environnement ;

un tat rcapitulatif des efforts dvelopper par les matriels assurant la mise en place de louvrage ;

(p.m. Cf. fiche soudure) un programme dexcution des joints de chantier ;

un programme des relevs gomtriques effectuer dans les diffrentes phases de la construction.

3.1.- Vrification de ltat des tronons larrive sur site

Nature de l'intervention

Vrifier :

tat de la peinture

Dformations anormales des pices

tat des soudures

tat des connecteurs

Moyens

Observations

voir fiche anticorrosion

visuel

voir fiche soudure

Les connecteurs sont assez exposs

aux chocs lors des manutentions

3.2.- Assemblage des tronons

Nature de l'intervention

Moyens

Observations

Vrifier :

Contrle de la qualit de la plate-forme Vrifier la rception de la Prvoir un contrle extrieur par

dassemblage

plate-forme par lentreprise essais de plaques si ce type de

pour la portance requise.

contrle nest pas prvu au titre du

contrle externe

Contrle de la qualit de la zones Vrifier la rception de la Prvoir un contrle extrieur par

dimplantation des patins des grues ou piste par lentreprise pour la essais de plaques si ce type de

de matriels similaires

portance requise.

contrle nest pas prvu au titre du

contrle externe

Contrle avant soudure des niveaux de

voir fiche soudure

calage, alignement et rotation des

lments assembler

Vrification des jeux avant soudure

voir fiche soudure

Vrification de la gomtrie

Vrification des rsultats des La gomtrie de louvrage doit tre

contrles fournis par le ROM. contrle terre au fur et mesure

de lassemblage. La rfrence est le

Confirmer par sondage par plan de calage approuv par le bureau

des levers dans le cadre du dtudes.

contrle extrieur (gomtre)

La responsabilit en incombe au

ROM.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

3.3.- Avant excution du montage sur chantier (cas gnral)

POINT DARRT

Nature de l'intervention

Moyens

Observations

Contrle des prparatifs de montage

Dsignation du ROM

Cette dsignation doit tre

formalise par un PV, un

compte-rendu, le PAQ ou

figurer dans la procdure des

oprations de montage.

Liste des matriels de montage Contrler que cette liste est

utiliser pour lopration

conforme

aux

matriels

dfinis dans le programme de

montage (procdure, plans de

montage, ).

Contrles

Conformit de la nature des

contrles effectus avec la

note descriptive.

Acceptation du ROM par le matre

duvre au vu de ses rfrences.

Il sagit de matriels spciaux tels que

treuils, cbles, haubans, moufles,

chaises galets, mts, portiques,

grues, blondins, bigues, pontons

flottants, crmaillres de hissage.

Le PAQ comprend une note

descriptive des modalits de contrle

des ouvrages provisoires, des

matriels de montage et des

oprations de montage.

- de la conception et du contrle des Vrification de lapposition Les documents dtudes des lments

lments provisoires dossature

du visa du ROM sur les provisoires dossature, viss par le

documents de contrles.

ROM, sont remis au matre duvre.

Attestations de mise en

service

des

lments

provisoires dossature tablies

par le ROM et jointes au PV

de leve du Point dArrt.

Ces documents sont soumis

observations du matre duvre. Un

exemplaire de ces documents est

disponible sur le chantier.

Un contrle extrieur ou un contrle

externe est souhaitable.

- de la conception et de lutilisation Vrification de lapposition Les documents dtudes des ouvrages

des ouvrages provisoires de type du visa du ROM sur les provisoires, viss par le ROM, sont

taiement

documents de contrles.

remis au matre duvre.

Attestations de mise en

service

des

ouvrages

provisoires tablies par le

ROM et jointes au PV de

leve du Point dArrt.

Ces documents sont soumis

observations du matre duvre. Un

exemplaire de ces documents est

disponible sur le chantier

Un contrle extrieur ou un contrle

externe est souhaitable.

Attestation du ROM de Les camarteaux et les pales font

lemploi dlments neufs ou partie de cette catgorie.

dlments

de

remploi

offrant les mmes garanties.

- de la conception et de lutilisation Vrification de lapposition Les documents dtudes des ouvrages

des ouvrages provisoires de type du visa du ROM et du provisoires, viss par le ROM, sont

dispositif de protection

matre duvre sur les remis au matre duvre. Les

documents dtude.

hypothses prises en compte ou les

documents sont viss par le matre

Attestations de mise en duvre, selon limportance de

service

des

ouvrages louvrage.

provisoires tablies par le

ROM et jointes au PV de

leve du Point dArrt.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

- de la mise en place et de Attestations

de

contrle

lutilisation des matriels de prsentes par lentreprise et

montage

jointes au PV de leve du

Point dArrt.

Il sagit de matriels spciaux

assujettis

des

contrles

rglementaires par des organismes

agrs.

Il est noter que ces matriels sont

susceptibles de changer au cours du

droulement du chantier. Il convient

donc de sadapter ces volutions.

Leve du point darrt

Contrle de la prsence effective des Vrification par rapport la

agents dencadrement.

liste nominative des agents

dencadrement remise par

lentreprise.

Contrle de la prsence du ROM.

Leve du point darrt

Le ROM autorise le montage. Lorsque les contrles dcrits dans ce

paragraphe 3.3 sont effectus, le

Signature du PV de leve de point darrt peut tre lev pour

point darrt

dmarrer la phase de montage sous la

direction du ROM.

3.4.- Pendant les oprations de montage

Nature de l'intervention

Moyens

Observations

Toutes ces oprations sont de la

responsabilit du ROM.

Respect du droulement de lopration Le rle du contrleur consiste

seulement vrifier que les

oprations

se

droulent

comme prvu, avec les

matriels prvus, mis en

uvre aux emplacements et

aux moments prvus et quil

nest pas procd des

improvisations :

oprations daccostage, de

guidage, de vrinage,

Vrification des efforts dans le treuil Suivi des informations des

ou dans les vrins

dynamomtres sil en est

prvu.

3.5.- En fin de montage

Nature de l'intervention

Moyens

Relev de la gomtrie de louvrage

Observations

Vrification des rsultats de

ces contrles fournis par le

ROM en conformit avec la

norme P22-810.

- Au terme de chaque phase de Confirmer par sondage par

montage

des levers dans le cadre du

contrle extrieur (gomtre)

- Aprs la dernire opration de Vrification des rsultats de

montage et pose sur appuis de ces contrles fournis par le

btonnage

ROM.

La gomtrie de louvrage doit tre

contrle au cours du montage aprs

chaque tape de mise en place. La

responsabilit en incombe au ROM.

La gomtrie de louvrage doit

particulirement tre contrle lors

de cette dernire phase aprs mise sur

appuis

de

btonnage.

La

Raliser un lever de contrle responsabilit en incombe au ROM.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

extrieur (en gnral sur appui Un cart de nivellement sur appui a

et mi-trave).

un intrt car, en cas danomalie, il

est possible de procder un

recalage. En trave, un cart ne peut

pas tre corrig, il convient alors de

sinterroger sur les causes dune telle

anomalie.

Maintien dans la structure dlments Sassurer que les conditions Ces lments sont normalement

provisoires

dossature

(hors du fascicule 66 ( III.6) du dmonts.

Lentrepreneur

peut

contreventement Cf : 3.7)

CCTG sont remplies.

demander les laisser en place sous

certaines conditions.

En effet les contreventements sont

ncessaires jusqu construction de la

dalle.

Transferts sur appuis provisoires

Sassurer que les dispositions Entre deux phases de montage, les

prvues sont mises en uvre. dplacements possibles de la

charpente sont entravs selon les

dispositifs prvus par lentreprise.

Transferts sur appuis provisoires de Sassurer que les dispositions Lopration consiste supprimer les

btonnage

prvues sont mises en uvre. organes de lanage (chaises ou patins

de glissement) et descendre la

charpente au niveau de btonnage

(proche du niveau final).

Une procdure prcise de ce

dvrinage a t dfinie.

Soudage des platines dappui

Contrler que les platines Au cours du transfert sur appuis de

biaises ne soient pas poses btonnage les platines dappui sont

lenvers (platines dappui soudes

(souvent

en

cours

dfinitif et platines dappui de dopration de sorte de faciliter la

vrinage).

tche des soudeurs). Pour mmoire,

effectuer les contrles de soudure et

de protection anticorrosion.

3.6.- Ralisation de la dalle

Nature de l'intervention

quipage mobile

Contrles

Moyens

Observations

Voir fiche V-4 de MEMOAR

Vrification de lapposition Les documents dtudes de cet

du visa du COP sur les ouvrage provisoire, viss par le COP,

documents dtudes.

sont remis au matre duvre.

Documents relatifs la rsistance et Attestations des vrifications

effectues par un organisme

la dformabilit

habilit,

prsentes

par

lentreprise.

Ces documents ne doivent pas tre

viss par le matre duvre. Un

exemplaire de ces documents est

disponible sur le chantier.

Documents relatif lquilibre

statique, aux appuis et la fixation

Ces documents doivent tre viss

par le matre duvre, aprs avis du

contrle extrieur.

Etaiement traditionnel

Contrles

Ces techniques relvent du fascicule

65 A du CCTG. On se reportera en

particulier aux fiches des chapitres

III, V et VII de MEMOAR.

Coffrage ferraillage btonnage

Points spcifiques :

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

Ces techniques relvent du fascicule

65 A du CCTG. On se reportera en

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

particulier aux fiches des chapitres

III, V et VII de MEMOAR.

- pianotage

- ferraillage

connecteurs

et

intgrit

Vrifier le respect du phasage

prvu.

des Contrler

ltat

des

connecteurs aprs mise en

place du ferraillage (surtout

dans

les

premiers

acheminements pour engager

,le

cas

chant ,

des

modifications de la procdure

de mise en place).

La prcision de faonnage du

ferraillage

est

particulirement

importante pour permettre le

cheminement

des

cages

par

chariotage. Les difficults de

compatibilit entre chemins de

roulement et disposition des

connecteurs sont dautant plus

importantes que la gomtrie de

louvrage est complexe

- tanchit du coffrage

Vrifier ltanchit entre le

coffrage et les poutres

mtalliques

- respect des dlais de dcoffrage

Contrle de rsistance la Importance sur la

charge du contrle interne : atteindre, la cure,

prouvettes d'information ou

maturomtre

- nettoyage et dgraissage des Exiger un nettoyage le plus

surfaces peintes ou peindre

tt possible aprs btonnage

3.7.- Avant excution du montage sur chantier

(mise sur appuis dfinitifs avec dnivellation dappui ventuelle)

Nature de l'intervention

rsistance

POINT DARRT

Moyens

Observations

Contrle des prparatifs de dvrinage

Liste des matriels de montage Contrler que cette liste est

utiliser pour lopration

conforme

aux

matriels

dfinis dans le programme de

dvrinage

(procdure,

schmas ou plans, )

Contrles

Conformit de la nature des

contrles effectus avec la

note descriptive.

Il sagit essentiellement des vrins,

des matriels spciaux,

Le PAQ comprend une note

descriptive des modalits de contrle

des ouvrages provisoires, des

matriels de montage et des

oprations de montage.

- de la conception et du contrle des Vrification de lapposition Les documents dtudes des lments

lments provisoires dossature

du visa du ROM sur les provisoires dossature, viss par le

documents de contrles.

ROM, sont remis au matre duvre.

Attestations de mise en

service

des

lments

provisoires dossature tablies

par le ROM et jointes au PV

de leve du Pont dArrt.

Ces documents sont soumis

observations du matre duvre. Un

exemplaire de ces documents est

disponible sur le chantier.

Un contrle extrieur ou un contrle

externe est souhaitable.

- maintien dans la structure des Sassurer que les conditions Ces lments dossature provisoires

contreventements

du fascicule 66 ( III.6) du sont

normalement

dmonts.

CCTG sont remplies.

Lentrepreneur peut demander les

laisser en place sous certaines

conditions.

En effet, les contreventements sont

ncessaires jusqu ralisation de la

dalle.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

10

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

- de la conception et de lutilisation Vrification de lapposition Les documents dtudes des ouvrages

des ouvrages provisoires de type du visa du ROM sur les provisoires, viss par le ROM, sont

taiement

documents de contrles.

remis au matre duvre.

Attestations de mise en

service

des

ouvrages

provisoires tablies par le

ROM et jointes au PV de

leve du Point dArrt.

- de la conception et de lutilisation

des ouvrages provisoires de type

dispositif de protection

- de la mise en place et de

lutilisation des matriels de

montage

Ces documents sont soumis

observations du matre duvre. Un

exemplaire de ces documents est

disponible sur le chantier.

Un contrle extrieur ou un contrle

externe est souhaitable.

Attestation du ROM de Les camarteaux et les pales font

lemploi dlments neufs ou partie de cette catgorie.

dlments

de

remploi

offrant les mmes garanties.

Vrification de lapposition Les documents dtudes des ouvrages

du visa du ROM et du provisoires, viss par le ROM, sont

matre duvre sur les remis au matre duvre. Les

documents dtude.

hypothses prises en compte ou les

documents sont viss par le matre

Attestations de mise en duvre, selon limportance de

service

des

ouvrages louvrage.

provisoires tablies par le

ROM et jointes au PV de

leve du PA.

Attestations

de

contrle Il sagit de matriels spciaux

prsentes par lentreprise et assujettis

des

contrles

jointes au PV de leve du PA. rglementaires par des organismes

agrs.

Leve du point darrt

Contrle de la prsence effective des Vrification par rapport la

agents dencadrement.

liste nominative des agents

dencadrement remise par

lentreprise.

Contrle de la prsence du ROM.

Leve du point darrt

Le

ROM

autorise

le Lorsque les contrles dcrits dans ce

dvrinage.

paragraphe 3.7 sont effectus, le

point darrt peut tre lev pour

Signature du PV de leve de dmarrer la phase de dvrinage.

point darrt

Appareils dappui, bossages

Se reporter au chapitre VIII On rencontre des appareils dappui

de MEMOAR.

pot fixes ou glissants ou des appareils

dappui en caoutchouc. Des appareils

dappui mtalliques ( grains,

balanciers, rouleaux) sont plus

rares.

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

11

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Mmento pour la mise en oeuvre sur ouvrages d'art MEMOAR Collection de fiches techniques

4. Pour en savoir plus, consulter :

[1] Fascicule 66 du CCTG : Excution des ouvrages de Gnie Civil ossature en acier et en particulier son

annexe A1 (fascicule spcial n 96-6 TO)

[2] Fascicule 56 du CCTG : Protection des ouvrages mtalliques contre la corrosion (fascicule spcial n 2004-3).

[3] Bulletins ponts mtalliques OTUA n 20

[4] Travaux de construction des ponts en acier Guide du matre duvre (Stra, mars 2001 ; rfrence Stra

F 0039)

[5] Guide de conception des ouvrages mixtes du Stra ( paratre)

[6] Ponts mtalliques et mixtes. Rsistance la fatigue. Guide de conception et de justifications (Stra CTICM

SNCF, 1996 ; rfrence Stra F9611)

[7] Ponts- mixtes. Recommandations pour matriser la fissuration des dalles (Stra, septembre 1995 ; rfrence

Stra F9536)

[8] Guide pour la commande et le pilotage des tudes douvrages dart (Stra, novembre 1997 ; rfrence Stra

F9761)

[9] Ponts-routes tabliers poutrelles enrobes, conception et calcul (Stra, SNCF, mai 1995 ; rfrence Stra

F9503)

[10] Norme P22-810 - Construction mtallique - Ouvrages d'art. Tolrances dimensionnelles.

5. Lexique

avant-bec : dispositif plac lavant de la charpente, destin mobiliser une raction dappui sur la pile avant du

lanage, et ainsi soulager les efforts dans la charpente. Une facilit daccostage est galement obtenue.

bigue : grue flottante.

camarteaux : empilage de pices de bois ou de profils mtalliques servant dappuis provisoires sur laire dassemblage

ou sur les appuis dfinitifs.

clame : pices mtallique provisoire destine faciliter le positionnement des tronons avant assemblage.

chaise galets : dispositif constitu dune succession de roues mtalliques permettant le roulement de la structure. Un

systme balancier permet duniformiser les raction supportes par chacun de ces galets.

chaise patins : dispositif comprenant un patin en PTFE1 permettant le glissement de la structure. La sous-face du

tablier est enduite de graisse pour rduire les efforts de frottement. Pour viter la graisse, difficile nettoyer, et

conduisant des frottements risquant de dtriorer la peinture, il est possible dinterposer une plaque en acier

inoxydable entre le patin de PTFE et la chaise.

mouflage : Installation de levage (palan) ou de traction constitue d'une paire de moufles (poulies plusieurs ras)

montes en opposition pour fournir une dmultiplication de leffort d'un cble.

pale provisoire : dispositif dappui provisoire constitu de tours triangules ou de profils mtalliques contrevents. De

tels appuis sont mis en place pour rduire les portes de lanage ou supporter les tronons assembler dans le cas

du montage la grue.

queue de traction : traverse mtallique fixe larrire de la charpente et dispose dans laxe de louvrage, sur laquelle

sont fixs les cbles de traction (et de retenue, le cas chant).

PTFE (PolyTtraFluorEthylne) ou Tflon

Chapitre XVII : Ouvrages mtalliques ou mixtes

12

Fiche XVII-1 : Le montage des ouvrages mtalliques ou mixtes

Vous aimerez peut-être aussi

- Technologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Chemins de Roulement de Ponts RoulantsDocument32 pagesChemins de Roulement de Ponts Roulantsdaemsal100% (36)

- M2GPC2 2021 Quais Sur PieuxDocument96 pagesM2GPC2 2021 Quais Sur PieuxHajar AbunaeemPas encore d'évaluation

- Etude Géologique Et Géostatistique de L'uranium (U) Dans Le Gisement de Phosphate de Kef Es Sennoun PDFDocument128 pagesEtude Géologique Et Géostatistique de L'uranium (U) Dans Le Gisement de Phosphate de Kef Es Sennoun PDFMoonRiMou100% (1)

- Ponts À Poutres Préfabriquées Précontraintes Par Post-TensionDocument168 pagesPonts À Poutres Préfabriquées Précontraintes Par Post-TensionMohamed Abdel Monem Telmoudi100% (2)

- Pompe A ChaleurDocument18 pagesPompe A ChaleurBenz Zizo100% (3)

- Construire Des PontsDocument8 pagesConstruire Des PontsMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Phasage Des TravauxDocument16 pagesPhasage Des TravauxMoonRiMou100% (1)

- Coffrage GlissantDocument6 pagesCoffrage GlissantBoris DagbaPas encore d'évaluation

- Guide Technique Parois MouléesDocument13 pagesGuide Technique Parois MouléesArnaud SPERLACKENPas encore d'évaluation

- Guide PratiqueDocument14 pagesGuide PratiqueAbdellatif Khafif86% (7)

- 8.9 Les Ponts en BétonDocument8 pages8.9 Les Ponts en Bétonlotfi1960Pas encore d'évaluation

- Les Types Des PlancherDocument12 pagesLes Types Des Planchersamir100% (3)

- Construction MetaliqueDocument11 pagesConstruction MetaliqueaanasserPas encore d'évaluation

- Expose Sur Les Appareils de LevagesDocument17 pagesExpose Sur Les Appareils de LevagesOumar TraoréPas encore d'évaluation

- Cours N°4Document163 pagesCours N°4mbarekPas encore d'évaluation

- S1 Balises HTMLDocument9 pagesS1 Balises HTMLDriss EssaadiPas encore d'évaluation

- Expose Etudiants Planchers Procedes Generaux de ConstructionDocument23 pagesExpose Etudiants Planchers Procedes Generaux de ConstructionIng Wilbenfrid Junior OlivierPas encore d'évaluation

- Coffrage PoteauDocument2 pagesCoffrage Poteaulbo33Pas encore d'évaluation

- Windvane Report: Régulateurs d'allure, un voyage à travers le tempsD'EverandWindvane Report: Régulateurs d'allure, un voyage à travers le tempsPas encore d'évaluation

- Dimensionnement de L Evacuateur de CrueDocument29 pagesDimensionnement de L Evacuateur de CrueMoonRiMouPas encore d'évaluation

- 1-Essai D'identification Et de Classification - DiapoDocument70 pages1-Essai D'identification Et de Classification - Diapotomas100% (1)

- Rapport de StageDocument33 pagesRapport de StageMohamed Ma Elainine100% (6)

- FiniteDocument24 pagesFiniteMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Procedes PONTSDocument7 pagesProcedes PONTSweuzscribd100% (1)

- TD Complet Reseau2 Schema 1617Document41 pagesTD Complet Reseau2 Schema 1617lara2005100% (1)

- GeotechniqueII Cours7 2021-2022Document61 pagesGeotechniqueII Cours7 2021-2022Toto ToualiPas encore d'évaluation

- CCNA 01 Introduction Aux RéseauxDocument86 pagesCCNA 01 Introduction Aux RéseauxyikhlefPas encore d'évaluation

- Fr - FR - ODIS Service Quick Guide Fьr UMB - v1 - 1Document27 pagesFr - FR - ODIS Service Quick Guide Fьr UMB - v1 - 1WytalikPas encore d'évaluation

- Fiche N° XVII-1 "Le Montage Des Ouvrages Métalliques Ou Mixtes"Document12 pagesFiche N° XVII-1 "Le Montage Des Ouvrages Métalliques Ou Mixtes"elias hayekPas encore d'évaluation

- Montage Des Ponts Metalliques Btno8 1973 Cle786bcfDocument136 pagesMontage Des Ponts Metalliques Btno8 1973 Cle786bcfsalmahazimPas encore d'évaluation

- Exposé Pont en Béto Précontrainte2Document20 pagesExposé Pont en Béto Précontrainte2piste100% (1)

- Coffrages Tunnels 2Document8 pagesCoffrages Tunnels 2Карима КикиPas encore d'évaluation

- Environnement Des Appareils D Appui en Elastomere Frette Regles de L Art 1978 Cle2117b5Document55 pagesEnvironnement Des Appareils D Appui en Elastomere Frette Regles de L Art 1978 Cle2117b5BARRY Alpha MamoudouPas encore d'évaluation

- CablesDocument5 pagesCablesOmayma FRANDIPas encore d'évaluation

- Procede PontDocument29 pagesProcede PontNirimora RAJAONARISONPas encore d'évaluation

- Coffrages GrimpantsDocument5 pagesCoffrages GrimpantsDon YassinePas encore d'évaluation

- Lanceur de PontDocument1 pageLanceur de PontYouness AjaarrourPas encore d'évaluation

- 148 PDFDocument16 pages148 PDFDavid ChassotPas encore d'évaluation

- CHIVDocument24 pagesCHIVSalma NaimPas encore d'évaluation

- MATIERE Applications UnibridgeDocument19 pagesMATIERE Applications UnibridgeDOUTIPas encore d'évaluation

- Chapitre 03 Les Equipements Des PontsDocument19 pagesChapitre 03 Les Equipements Des Pontsعبد الرحمن بن حمودةPas encore d'évaluation

- Conception Des Ponts 6Document36 pagesConception Des Ponts 6Salma TouzouzPas encore d'évaluation

- Les Giratoires en BetonDocument16 pagesLes Giratoires en BetonouniPas encore d'évaluation

- Etaiement de Génie Civil ConceptionDocument5 pagesEtaiement de Génie Civil ConceptionMghrmPas encore d'évaluation

- Les Giratoires en Beton Arme ContinuDocument17 pagesLes Giratoires en Beton Arme ContinuAlban DadjoPas encore d'évaluation

- Chap 07 Les Appuis Des PontsDocument18 pagesChap 07 Les Appuis Des PontsMohamadou HassanPas encore d'évaluation

- Différentes Méthodes de Construction Des Ponts en BétonDocument20 pagesDifférentes Méthodes de Construction Des Ponts en BétonÉlet Fény ÉletPas encore d'évaluation

- 6 OA Appuis de PontsDocument27 pages6 OA Appuis de PontsRiadh TRABELSIPas encore d'évaluation

- Equipement Des PontsDocument10 pagesEquipement Des PontsTONI Owoni NarcissePas encore d'évaluation

- Coffrages TunnelsDocument8 pagesCoffrages TunnelsIsmahene SmahenoPas encore d'évaluation

- Tirants Traversants Sur Ouvrage D'art en MaçonnerieDocument5 pagesTirants Traversants Sur Ouvrage D'art en MaçonneriemioumPas encore d'évaluation

- Technique BPDocument2 pagesTechnique BPcomboudriPas encore d'évaluation

- Lansirna ResetkaDocument7 pagesLansirna ResetkaBruce HollandPas encore d'évaluation

- Conception Palees Stabilites Batiment A Simple RDCDocument4 pagesConception Palees Stabilites Batiment A Simple RDClecaudeydidierPas encore d'évaluation

- B1M0402 Protection Des Trémies D'escaliersDocument2 pagesB1M0402 Protection Des Trémies D'escaliersedysone100% (1)

- Les Assemblages TDBDocument12 pagesLes Assemblages TDBselmani samirPas encore d'évaluation

- Environnement de Appareils D'appui en Élastomère FrettéDocument58 pagesEnvironnement de Appareils D'appui en Élastomère FrettéWambié NagaroPas encore d'évaluation

- Conception Portiques Ossatures Metalliques A Simple RDCDocument6 pagesConception Portiques Ossatures Metalliques A Simple RDCAbdel Autoroute du KiffPas encore d'évaluation

- 8 9Document8 pages8 9SaidDiasPas encore d'évaluation

- Charriots Et LanceursDocument18 pagesCharriots Et LanceursStrukturas100% (1)

- Chapitre 05Document59 pagesChapitre 05bockouPas encore d'évaluation

- Amir 2eme IitDocument30 pagesAmir 2eme IitYesmine KhrifechPas encore d'évaluation

- s5 3 FrtetdfelsDocument13 pagess5 3 FrtetdfelsACP ALGERIE ESTPas encore d'évaluation

- Coffrages Tunnels Utilises Dans BatimentDocument8 pagesCoffrages Tunnels Utilises Dans BatimentAyoub BourâmPas encore d'évaluation

- Théorie et pratique du treuil: Treuils fixes et mobilesD'EverandThéorie et pratique du treuil: Treuils fixes et mobilesPas encore d'évaluation

- Travaux scientifiques exécutés à la tour de 300 mètres: De 1889 à 1900D'EverandTravaux scientifiques exécutés à la tour de 300 mètres: De 1889 à 1900Pas encore d'évaluation

- Guide Pour La PR Paration Et L Laboration Des March S Publics Novembre 2017Document80 pagesGuide Pour La PR Paration Et L Laboration Des March S Publics Novembre 2017MoonRiMouPas encore d'évaluation

- Societé Générale Brochure Tarifaire Pri Aout 2017Document15 pagesSocieté Générale Brochure Tarifaire Pri Aout 2017MoonRiMouPas encore d'évaluation

- Mise en Place de Deux Tabliers de 630 TonnesDocument8 pagesMise en Place de Deux Tabliers de 630 TonnesMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Analyse de La Dynamique Des Ecoulements-2009 PDFDocument57 pagesAnalyse de La Dynamique Des Ecoulements-2009 PDFMoonRiMouPas encore d'évaluation

- 2015 Avp Schéma Directeur RERDocument78 pages2015 Avp Schéma Directeur RERMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Rapp Apteis Bry 24102014Document272 pagesRapp Apteis Bry 24102014MoonRiMouPas encore d'évaluation

- Cameroun - Projet de Construction D'infrastructures de Réparation de Plates-Formes Pétrolières A Limbé - Rapport D'évaluation PDFDocument83 pagesCameroun - Projet de Construction D'infrastructures de Réparation de Plates-Formes Pétrolières A Limbé - Rapport D'évaluation PDFMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Fiche VII 7 Rev2009Document18 pagesFiche VII 7 Rev2009MoonRiMouPas encore d'évaluation

- ER QG 94-01 Cle61e412-1Document201 pagesER QG 94-01 Cle61e412-1MoonRiMouPas encore d'évaluation

- Rapport Etude - Hydraulique GIER 2010 3 Cle0ffbbaDocument73 pagesRapport Etude - Hydraulique GIER 2010 3 Cle0ffbbaMoonRiMouPas encore d'évaluation

- Fiche XIX-1Document19 pagesFiche XIX-1MoonRiMouPas encore d'évaluation

- Présentation DUMEZ 2022 FRDocument32 pagesPrésentation DUMEZ 2022 FRAymerick MONINPas encore d'évaluation

- Catalogo Paris MarazziDocument25 pagesCatalogo Paris MarazziisoxPas encore d'évaluation

- Le Cycle en V Est Toujours Dans La CourseDocument7 pagesLe Cycle en V Est Toujours Dans La CourseGILDAS FOFE SEDOU100% (1)

- Les PlanchersDocument43 pagesLes PlanchersSaid Baazi100% (1)

- Anwar Lmehyaoui 2gc4 Dimentionnement de Batiment Avec RobotDocument64 pagesAnwar Lmehyaoui 2gc4 Dimentionnement de Batiment Avec Robotyoucef1bou100% (1)

- Architecture Et Villes en Pays DIslamDocument2 pagesArchitecture Et Villes en Pays DIslamAmiraPas encore d'évaluation

- Travaux Pratiques Depanage OspfDocument12 pagesTravaux Pratiques Depanage OspfSolomane KanéPas encore d'évaluation

- TD Ip: Exercice 1Document2 pagesTD Ip: Exercice 1MARIAM MAATOUGPas encore d'évaluation

- Pose de Tuyaux en Beton PDFDocument11 pagesPose de Tuyaux en Beton PDFMohammed HassatePas encore d'évaluation

- Elevage Depoules Pondeuses Elevage en Batterie UNIVENT Starter Big Dutchman FRDocument4 pagesElevage Depoules Pondeuses Elevage en Batterie UNIVENT Starter Big Dutchman FRNarcisseNiadaPas encore d'évaluation

- Conparatif Rpa99 rps2000Document18 pagesConparatif Rpa99 rps2000Mars76Pas encore d'évaluation

- CR N°18 Du 02-11-2020Document18 pagesCR N°18 Du 02-11-2020sdfzqsdfPas encore d'évaluation

- Comment Créer Compte Hotmail Ou Yahoo À OutlookDocument3 pagesComment Créer Compte Hotmail Ou Yahoo À OutlookintrasystemPas encore d'évaluation

- Poteau XDocument51 pagesPoteau Xilétou inès odjoPas encore d'évaluation

- Architecture IslamiqueDocument55 pagesArchitecture IslamiqueMOCTAR GUIRAPas encore d'évaluation

- Ouvragestypes 3-1 Picf Pipo PodDocument31 pagesOuvragestypes 3-1 Picf Pipo Podtest liliPas encore d'évaluation

- Chap2 2mipsisaDocument63 pagesChap2 2mipsisasabrinePas encore d'évaluation

- Histoire de L'art Syllabus Bac1Document49 pagesHistoire de L'art Syllabus Bac1Maxime FourezPas encore d'évaluation

- Le Musée de Djemila (Algérie) Historique Et Problèmes ActuelsDocument18 pagesLe Musée de Djemila (Algérie) Historique Et Problèmes Actuelsfouzia messaiPas encore d'évaluation

- Notions de SylvicultureDocument2 pagesNotions de SylvicultureKefifa AbdelkrimPas encore d'évaluation

- Etude D'une Installation de Conditionnement D'air D'uneDocument190 pagesEtude D'une Installation de Conditionnement D'air D'uneAbdelkader HoggasPas encore d'évaluation