Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Le Role Social de L'Université

Transféré par

yollobob0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

19 vues12 pagesTitre original

db80953456741edf3d188fc572f97092

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

19 vues12 pagesLe Role Social de L'Université

Transféré par

yollobobDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 12

LE ROLE SOCIAL

DE L'UNIVERSITÉ

Que nos lecteurs ne s'étonnent pas de trouver dans

la Revue, ce mois-ci encore, un article sur l'Université.

Il s'agit d'un problème essentiel : il occupe une belle

place dans l'actualité et, ce qui est encore plus impor-

tant, il engage l'avenir du pays. C'est la France des

années 1980 et 1990 qui se dessine à partir de ce qu'on

fait dans les écoles, dans l.es lycées, dans lés Facultés.

Ajoutons que, si l'ensemble de la presse traite longue-

ment de la question, il nous parait utile d'éclairer

certains aspects laissés dans l'ombre, de souligner des

traits estompés.

L 'Université est dans la nation, subordonnée à elle, écrivaient

le mois dernier, à cette place, MM. Polin et Rousseau. En un

sens très précis, l'Université ne peut être « autonome » : elle

n'est pas un organisme indépendant qui pourrait se développer

à sa guise, sans souci de l'intérêt commun. Elle est dépendante

de l'ensemble du pays, qui l'a créée et qui l'entretient, et le fonc-

tionnement d'autres membres, d'autres parties de la nation, dé-

pend de même de l'Université, qu'il s'agisse de l'administration,

de l'économie, de la recherche scientifique ou de la défense natio-

nale. C'est de plus en plus, l'Université qui prépare la société de

demain, c'est-à-dire sa faculté d'équilibre et de progrès ou ses

convulsions et sa décadence : les révolutionnaires et les enragés

l'ont bien compris, pourquoi les défenseurs de l'instinct national

négligeraient-ils cette leçon ? Tant vaut l'Université, tant vaut le

pays.

512 LU ROLU SOCIAL Dli L'UNIVURSITÉ

Voilà une évidence qui mérite d'être rappelée : on la laisse

volontiers dans l'ombre.

L'Université est un instrument, au service de tous, chargé

de transmettre et accroître les connaissances. Mieux elle remplira

son office (qui consiste à transmettre le maximum de connais-

sances au plus grand nombre possible de jeunes gens), plus sa-

vante, et donc, particulièrement aujourd'hui, plus prospère sera

la communauté. Voilà le point de vue de la société, de l'intérêt

général. Si l'on regarde les choses du point de vue des individus,

des intérêts particuliers, l'Université se présente comme gardienne

de la culture, et comme un moyen d'accès à des connaissances qui

représentent la possibilité d'emplois meilleurs. Elle est donc à la

fois l'accès à un savoir désintéressé et l'espoir d'une promotion

sociale.

Il faut certainement s'arrêter sur ce point. Le savoir désin-

téressé, non monnayable, reste l'honneur de l'Université, et l'ambi-

tion de connaître pour connaître, celle de tout homme. Si la civili-

sation technique accroît les loisirs de chacun, il y a là un beau

champ ouvert aux esprits. Mais regardons les faits sans hypocrisie.

La culture pure des lettres ou des mathématiques est-elle l'avenir

probable des enfants qui entrent dans nos écoles ? Elles l'est certai-

nement moins qu'au début du siècle. Valéry Larbaud, ou Gide, ont

représenté cette espèce des bourgeois cultivés, trouvant l'accomplis-

sement de leur vie dans le souci des belles-lettres. Mais il y a de

moins en moins de jeunes rentiers, et leur proportion par rap-

port au nombre des étudiants est minime.

Pour la majorité, l'Université représente l'espoir d'une for-

mation (acquisition de méthodes et de connaissances) qui per-

mette d'accéder à un emploi rémunérateur. Cela est d'autant plus

vrai que la démocratisation de l'enseignement est réelle.

Pour la communauté, la tâche principale de l'Université est la

production de capacités utilisables dans les multiples secteurs

d'une société moderne. Pour l'individu, l'Université est le moyen

le plus court et le plus sûr d'obtenir la place qu'il mérite. Les

étudiants en sont très conscients. Dans les premiers jours de la

révolte de Nanterre, en mai 68, le cri général était : « On nous

apprend ce qui ne sert à rien ». Plus lard, ce cri fut oublié. D'autres

mots d'ordres s'y substituèrent. C'est que d'autres objectifs

étaient fixés, qui n'avaient plus rien à voir avec la réforme de

renseignement. Il s'agissait de la révolution, et du renversement

de la société. Ce n'est pas la même chose.

Cette volonté de révolution s'est manifestée en particulier par

une critique féroce de « la société de consommation ». Il sem-

LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ 513

blait que l'on voulût donner à l'Université le rôle de laboratoire

dans cette analyse critique de notre société en même temps que

de base offensive contre elle.

Cela ne va pas sans équivoque. Le contraire d'une société de

consommation, c'est une société d'héroïsme et de sacrifice. Est-ce

bien là le rêve que l'on se propose de substituer à notre triste

réalité ? C'est peut-être le cas pour certains. D'une façon plus géné-

rale, ceux qui lancent ces attaques jouent sur la noblesse des sen-

timents de la jeunesse qu'attire le refus de la facilité.

Mais, en fait, des aspirations bien différentes se font jour à

travers la société de consommation. Ce qui anime la protestation

est-ce bien le refus des avantages matériels de la société indus-

trielle, le repos du bien-être, du confort, des objets produits en

série magnifiés par la publicité ? Veulent-ils, ces étudiants « révo-

lutionnaires », une vie consacrée à l'effort, à l'ascèse intellectuelle,

à la charité ? Veulent-ils se vouer sans compter à une grande

entreprise ? Regardons-y de plus près.

Tout d'abord, ces mêmes étudiants qui refusent la société de

consommation en sont les fils privilégiés (un jeune employé, un

jeune ouvrier ne jouit d'aucun des multiples avantages accordés

à ceux qui fréquentent l'Université). Ensuite, ce qu'ils réclament,

c'est la Faculté ouverte à tous comme le cinéma, les études sans

efforts et sans contrainte, les diplômes assurés pour tous, la réus-

site à la portée de chacun. L'examen, proclament-ils, est traumati-

sant ; le contrôle des connaissances est une répression bour-

geoise, la sélection un produit de l'exploitation capitaliste.

Ce qu'ils ont en vue, c'est le diplôme à la portée du médiocre,

comme un objet qu'on achète au bazar ou un médicament rem-

boursé par la sécurité sociale. Ils veulent consommer largement

et sans encombre la « culture », produite en grande série dans

de gigantesques usines universitaires construites pour leur com-

modité.

Us sont dans la ligne exacte de la société de consommation et

ne voient pas qu'en la contestant, ils s'inscrivent et s'installent en

elle, avec tous les instincts et les appétits qui la caractérisent.

L a démocratisation de l'enseignement est louable et nécessaire.

L'Université doit être au service de chacun. Il s'agit de la

rendre accessible aux jeunes gens de toutes les classes sociales,

d'effacer, ou de diminuer tout au moins, les inégalités de nais-

sance, de donner à chacun, dans la communauté, le rôle que ses

aptitudes lui désignent. C'est servir la justice, c'est servir aussi

LA REVUE N» 3 2

514 LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ

l'intérêt général. Laisser un cerveau en friche n'est pas seulement

injuste pour l'individu victime de ce délaissement, c'est amoindrir

la force, l'efficacité, de la communauté dont il fait partie.

Nous venons de dire également que, plus la démocratisation

de l'enseignement serait réelle, plus les étudiants exigeraient que

leur formation trouve son couronnement dans des emplois conve-

nables aux diplômes obtenus, aux efforts fournis. Ils voudront que

leur science obtiennent une récompense concrète. Cela aussi est

normal.

Mais on n'aboutit pas à ce but lorsque l'on enfourne des masses

d'enfants dans un système qui ne leur procure aucun débouché

professionnel, après les avoir appâtés par des promesses qui ne

sont pas tenues et l'illusion d'un prestige qui leur est finalement

refusé.

Il faut résolument rejeter le faux dilemme où de récentes décla-

rations veulent nous enfermer. Le départ entre les hommes de

progrès et ceux de la régression se ferait d'après l'acceptation

ou le refus d'une inflation aveugle de l'enseignement supérieur.

C'est au contraire pratiquer une supercherie constante et admettre

la trahison sociale de la jeunesse que de refuser la recherche d'un

ajustement permanent entre le développement de l'Université et

les besoins de la Nation notamment du point de vue de la nature

des formations dispensées par les établissements d'enseignement.

Expliquons-nous. L'inflation universitaire à laquelle nous assis-

tons, et qui fait que l'on compte les étudiants par centaines de

milliers (on a dépassé six cent trente mille, plus que l'Angleterre

et l'Allemagne de l'ouest réunies) conduit à se demander si l'on

va proportionner le nombre des diplômes de sorties au nombre

des entrées ou au nombre des emplois. Dans les deux cas, l'Uni-

versité, refusant son vrai rôle, est un instrument de désadaptation

sociale.

Si l'on augmente le nombre des diplômes délivrés à mesure

qu'augmente le nombre des étudiants, admis dans une université

ouverte à tous les postulants qualifiés ou non, on risque d'abord

de dévaluer les diplômes, puisqu'il suffira presque de se présen-

ter pour les obtenir, sans qu'il y ait eu un travail réel, l'acquisi-

tion méthodique d'informations et d'aptitudes. Mais même s'ils

ne sont pas sans valeur, les diplômes seront plus nombreux que

les emplois correspondants. Cela aura pour conséquence des décep-

tions graves, des aigreurs, l'intervention, pour obtenir un emploi

de facteurs étrangers à la compétence : des relations, la chance.

Si l'on délivre des diplômes en tenant compte des emplois

LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ 515

accessibles, et qu'on garde une proportion normale entre ces

deux éléments, on se trouvera aussi avoir entretenu de faux

espoirs dans une masse de jeunes gens. Après plusieurs années

d'études, ils se retrouveront dans la rue, sans acquis monnayable,

s'estimant supérieurs aux emplois qui leur seront accessibles.

Dans les deux cas, nous aurons donc une part importante de

la jeunesse qui se trouvera en porte à faux, conduite à s'exagérer

sa valeur (on aura entretenu cette illusion pendant des années),

humiliée de la chute de ses espoirs, conduite à chercher une revan-

che sur une société qui l'aura dupée. N'oublions pas, en même

temps, le coût énorme d'une telle entreprise pour l'Etat, et les

lourds sacrifices imposés aux familles. N'oublions pas non plus

qu'un tel système aura écrémé les écoles techniques de jeunes

gens qui auraient pu être leurs meilleurs éléments. La perte, au

total paraît extrêmement lourde, lourde pour l'individu, lourde

pour la société tout entière. De plus, ce système est incohérent :

l'Etat encourage la natalité (allocations familiales, primes etc.).

Au moment où les jeunes gens vont pouvoir rendre service à la

société, on leur offre une Université qui est une école de chômage.

M ais pourquoi employer le futur ou le conditionnel ? ce système,

c'est celui qui fonctionne depuis des années. On a considéré

comme une véritable démocratisation de l'enseignement, d'engouf-

frer des foules de jeunes gens dans ce qui constituait, autrefois,

le débouché normal d'une bourgeoisie malthusienne : le lycée.

La France n'est plus le pays des fils uniques, et l'on prolonge la

scolarité afin de donner les même chances aux enfants des diverses

classes sociales. Mais l'instrument de formation reste le même.

C'est que le lycée avait, et possède encore un prestige qui de-

vient chaque année plus irrationnel. Il a été le signe d'un privi-

lège, mais qu'est-ce qu'un privilège accordé à tous ? Il était le

garant d'une formation générale solide, mais ses classes, surpeu-

plées, ont vu sans cesse baisser la qualité de leur enseignement

et le niveau de leurs élèves. N'empêche. On a continué. On a

pris la mauvaise habitude de considérer que la moitié d'études

longues valent de bonnes études courtes, ou qu'échouer dans des

études supérieures était la même chose que réussir des études

moyennes.

Il y a là un scandaleux gaspillage d'énergie et de capacités. Un

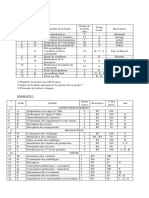

exemple nous éclairera. Prenons le niveau de la classe de 2e, en

1965, juste après la fin du premier cycle que représente la 3e :

516 LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ

53 % des enfants ne sont plus à l'école

28 % sont dans des lycées classiques ou modernes

5 % dans les lycées techniques

14% dans des collèges techniques.

C'est-à-dire que nous avons devant nous une pyramide étrange,

renversée, qui ne peut correspondre en rien à la courhe des apti-

tudes. Nous savons, d'après des études sérieuses, que dans une

même génération, on trouve très peu d'individus très doués, très

peu aussi qui ne le sont pas du tout, le grand nombre étant doué

de façon moyenne. Les pourcentages cités ci-dessus ne répondent

nullement à cette courbe. Ils font plutôt penser à la vieille plai-

santerie sur les armées sud-américaines. Il y a deux fois plus

d'officiers (28 %) que d'hommes de troupes (14 %) et quatre fois

plus d'officiers que de sous-officiers (5 %).

Or, il s'agit d'enfants entrés en 6e en 1961, année ou environ

45 % des écoliers sont entrés en 6e. Pas tout a fait la moitié de

la génération. Mais quatre ans plus tard, 28 % de cette généra-

tion (plus du quart du total) restait en piste, et abordait l'ensei-

gnement long du 2e cycle. Plus de la moitié des scolarisés en 6e

avaient passé les barrages qui auraient dû permettre de les trier.

Il est bien évident que l'on trouvait dans ces 28 % nombre

d'éléments qui aurait dû être orientés vers les lycées ou collèges

techniques, où ils auraient reçu une formation correspondant à

leurs aptitudes.

En fait, il n'y a aucun tri, et l'enseignement long puis les

Facultés sont la cheminée principale où sont dirigés, pêle-mêle,

doués et moins doués, sans que l'on se soucie de la suite, c'est-

à-dire de la vie professionnelle où sont appelés ces enfants quand

ils sont devenus des hommes.

Dans les lycées parisiens, 85 % des élèves sont admis à passer

dans la classe supérieure. Avec de telles habitudes, on a créé des

« appels » vers le baccalauréat, unique exutoire ou à peu près,

les autres voies étant méprisées. Avant la réforme Fouchet, sur

100 candidats à la première partie, 60 franchissaient ce premier

barrage. Sur ses 60, 35 à 40 obtenaient, l'année suivante, la seconde

partie du baccalauréat. Sur ces 40 rescapés, 35 environs entraient

en Faculté et, parmi eux, une douzaine environ parvenaient à obte-

nir un diplôme du niveau de la licence. Les autres étaient rejetés

à l'extérieur par l'échec pur et simple sans avoir jamais reçu

aucune formation capable de les rendre socialement utiles.

Au lieu d'être bien orientés, d'avoir reçu à temps la formation

professionnelle adéquate à leur niveau et à leurs aptitudes, ils

LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ 517

étaient le déchet de ce système aberrant. L'Université était donc

une machine d'un rendement dérisoire, produisant massivement

des désadaptés sociaux, accumulant les déceptions, les revendica-

tions et, par conséquent le potentiel révolutionnaire.

E n quoi ce système est-il modifié par la réforme de M. Edgar

Faure ? Cette réforme a compris ce qu'avait d'insupportable,

d'injuste, pour l'enfant, pour l'adolescent, un sentiment d'échec

au seuil de la vie, l'impression d'être rejeté hors de la seule voie

de promotion sociale. Mais sa solution consiste à supprimer l'échec

en le niant, à accepter tout le monde sur la voie déjà encombrée.

Avec un faible taux de réussite aux baccalauréats, l'université

s'est déjà gonflée d'effectifs énormes et dégradée. Qu'en sera-t-il

avec le taux de « réussite » de 85 % du baccalauréat 1968 et

les 95 % de « succès » à certains examens de l re année de Faculté

obtenus sous la pression des contestataires ?

Ou bien on voudra conserver à ces diplôme universitaires leur

valeur traditionnelle et il faudra, à un moment quelconque des

études, pratiquer plus massivement encore l'élimination inévitable,

avec tous les traumatismes et tous les gaspillages qu'elle compor-

tera, ou bien la facilité et la démagogie se généralisera tout au

long des études : le diplôme final sera accordé à tous.

Mais alors, qu'en penseront les employeurs et l'Etat lui-même

lorsqu'il recrutera ses fonctionnaires ? Imagine-t-on qu'ils vont

doubler le nombre des places de haute qualification pour ho-

norer les diplômes si aisément acquis ?

C'est alors que se produira, avec ses conséquences dramati-

ques, et irréparables, à un âge où les reconversions sont devenues

impossible, la sélection éludée à grands frais tout au long des

études.

La prétendue « licence » décernée à tous vaudra à peu près

sur le marché du travail, ce que valait le baccalauréat. On aura,

plus largement encore, ouvert à tous les études supérieures sans

se préoccuper le moins du monde des débouchés.

L'enseignement en France était très mal adapté à sa fonction :

instruire les enfants en les orientant au mieux des capacités de

chacun. La réforme présente ne corrige pas ce défaut : elle

l'accentue.

R evenons sur ce que nous avons déjà dit : la démocratisation

réelle consiste à donner à tous les enfants la formation qui

518 LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ

correspond à leurs aptitudes sans que joue une discrimination

sociale (1).

Il faut veiller à ce que des fils d'ouvriers, de paysans, de

petits employés, malgré les difficultés économiques ou les réti-

cences de leur milieu, puisse continuer fructueusement des études,

pour leur plus grand bien personnel et pour le plus grand bien

de la collectivité.

Cela ne veut nullement dire qu'il faut enfourner tous les en-

fants d'une même classe d'âge dans le même moule. Cela ne veut

pas dire qu'il faille sacrifier la qualité, et capituler devant le nom-

bre. Tout au contraire.

Il faut faire coïncider la courbe des aptitudes avec celle des

capacités exigées par la société, de manière à utiliser au mieux

les ressources apportées par chaque génération. Faire croire à

tous les enfants qu'ils sont aptes à tous les niveaux d'études est

une tricherie qui ne peut que lasser ou affaiblir les meilleurs.

La forme de société dans laquelle nous nous trouvons propose

l'utilisation de capacités très différentes, des débouchés extrême-

ment variés, dont notre enseignement ne joue presque pas, ou

joue mal. Tout le monde n'est pas champion de rugby. Tout le

monde n'est pas agrégé de mathématiques. Mais l'éventail des

métiers de notre société de services est assez large pour permet-

tre de trouver à toutes les aptitudes l'emploi qui leur convient.

Il doit inciter notre Université à diversifier largement les forma-

tions qu'elle dispense, en vue de mieux remplir sa fonction.

Une réforme véritable de l'enseignement ne doit jamais oublier

ce problème capital : la préparation à la vie active. Toute forma-

tion doit être générale au départ, professionnelle à l'arrivée. La fin

de la scolarité obligatoire étant fixée à seize ans, il faut prévoir des

orientations qui donnent à certains une formation professionnelle

à cet âge, tandis que, pour d'autres enfants, intellectuellement

mieux doués, elle n'interviendra que plus tard.

A partir de ce principe, il faut prévoir :

1°) Une diversification plus grande de la formation, tenant

compte des aptitudes de chaque enfant, des connaissances et des

mécanismes intellectuels qu'il est capable d'acquérir.

(1) Ou de faire en sorte qu'elle joue le moins possible. Il est exact

que le taux de réussite des enfants de la bourgeoisie est meilleur. Cela tient

aux conditions de travail, à l'aide apportée par les parents, aux livres dont

peut disposer l'enfant, etc.. N'oublions pas cependant que bien des facteurs

tendent à diminuer ces différences : devant les mathématiques modernes, un

père bourgeois est aussi démuni qu'un père prolétaire ou paysan. La vul-

garisation de l'enseignement d'une part, le rôle diminué de la famille dans

l'éducation, d'autre part, jouent en faveur de l'égalité.

LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ 519

2°) Un pilotage, une orientation, qui grâce à la formation diver-

sifiée, débouche sur les responsabilités sociales que chacun est

capable d'assumer.

C'est une entreprise de longue haleine. Reprenons l'exemple

de la classe de deuxième, proposé plus haut. Le véritable but d'une

réforme serait de remettre la pyramide à l'endroit. Il faut tout

d'abord aménager l'enseignement de telle manière que ce ne soit

pas seulement 45 % des enfants qui entrent en sixième, mais peu

à peu toute la génération, à l'exception de ceux, en raison de défi-

ciences physiques, relèvent d'un enseignement spécial ou d'un

petits nombres d'enfants inaptes, dans l'état actuel de la pédagogie,

à un enseignement théorique secondaire. Locaux et maîtres ne

naissant pas d'un coup de baguette, le pourcentage de 1961 pourra

être amélioré et être porté peu à peu à 80 %. Ces sixièmes déjà ne

devraient pas être toutes du même modèle, sans pour autant que

l'orientation se fasse trop tôt : il y a des enfants plus ou moins

précoces. Mais elle doit intervenir beaucoup plus fermement à la

fin de la troisième, de telle manière que dans la ligne des prévi-

sions du 5e plan, on ait en deuxième :

20% des enfants hors de l'école (fin de la scolarité obligatoire)

45 °/o dans des collèges techniques

15 % dans des lycées techniques

20 % dans des lycées classiques et modernes.

Cela donnerait plus du tiers (35 %) des enfants dirigés vers

un enseignement long.

Sur ces 20 °/o, destinés à l'enseignement classique et moderne,

on peut penser que la répartition, au niveau des études supé-

rieures, se ferait de la façon suivante : 12 °/o dans les Facultés et

les grandes écoles, 8 % dans les Instituts Universitaires technolo-

giques.

Ainsi, la cheminée unique est diversifiée, et à chaque issue on

trouve une formation professionnelle qui prépare vraiment l'en-

fant à la vie active.

On substituerait ainsi à un système qui fonctionne en élimi-

nant ou en reportant l'excédent au niveau supérieur, un système

qui devrait normalement assurer, à chacune des différentes issues,

80 % de réussite, avec des titres de qualification correspondants à

chacune d'elles.

Avouons-le. Ce que nous venons de décrire, cela porte un nom,

honni aujourd'hui, cela s'appelle la sélection. Mais sélection et

démocratisation sont complémentaires ou bien la démocratisation

n'est que mensonge.

520 LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ

O n nous dit ce que l'on est en train de bâtir, c'est l'Uni-

versité d'Apollo 8. C'est faux. Une Université moderne doit

se soucier de son rôle social et former ceux qui demain auront

en mains cette machine gigantesque et complexe qu'est une société

technique.

On prétend que nous venons d'importer ce que l'Université

américaine comptait de « neuf » et de « dynamique » (les unités

de valeurs, par exemple). On oublie que ces Universités (privées)

sont de niveaux très divers ; certaines n'ont rien que nous devions

leur envier. Sur le point précis des unités de valeur, il a été remis

en question, aux Etats-Unis, depuis une dizaine d'années. Une

réaction s'est produite. Devant des résultats alarmants on s'est

employé à favoriser les meilleurs, à établir des sections spéciales,

des passages spéciaux, de manière à ne plus ralentir ni entraver

leurs progrès.

Si l'on regarde les Universités étrangères, on ferait bien de

méditer le rapport Robins, qui règle l'enseignement en Angleterre.

Celle-ci ne pensait pas pouvoir — et devoir — entretenir plus de

197 000 étudiants, dans l'année 67-68. A ce moment, la France avec

une population inférieure à celle de l'Angleterre, en nourrissait

plus de 500 000. Le but pour 1980, toujours d'après le rapport

Robins, est d'avoir 500 000 étudiants, dont 300 000 dans les Facul-

tés et 200 000 dans des Instituts technologiques.

Si rien ne vient entraver le développement désastreux de la

réforme Edgar Faure, nous allons vers le million d'étudiants et

vers une production massive d'inadaptés sociaux.

On aura prétendu, en ouvrant largement les portes, lutter

contre le malthusianisme. Mais refuser le malthusianisme, ce

n'est pas admettre, sans distinction, tous les bacheliers, qu'ils

soient ou non aptes aux études supérieures. C'est donner à la

société les diplômés qualifiés, efficaces et cultivés dont elle a

besoin : l'Angleterre, avec un même nombre d'étudiants, produit

deux fois plus de diplômés que la France.

L'absence de sélection prive le pays de tous les cadres moyens

dont il a besoin et qui sont devenus des ratés de l'enseignement

supérieur. Et l'encombrement des Facultés empêche de donner

aux étudiants calables une formation correcte.

C'est le refus de sélection qui, en définitive, est le système

le plus coûteux et le plus malthusien.

Tout ceci ne serait qu'un jeu, si l'Université, comme on affecte

de le croire, vivait d'une vie séparée de celle du pays. Mais il n'en

est pas ainsi. L'échec de l'Université serait la ruine de la France de

LE ROLE SOCTAL DE L'UNIVERSITÉ 521

demain. Si la foule de nouveaux diplômés n'est plus garantie, si l'on

peut penser que leur savoir réel ne correspond pas à celui que sup-

posait jusqu'ici leurs titres, que se passera-t-il ?

On peut supposer que les entreprises qui emploient ces ingé-

nieurs, ces juristes etc.. essaieront de trouver ailleurs, dans des

écoles privées ou à l'étranger les compétences que l'Université ne

fournira plus. On peut imaginer à la limite, que ces entreprises

créeront et subventionneront leurs propres écoles. Beau progrès

(nous ne pensons d'ailleurs pas que cette solution soit probable).

Et pense-t-on aux médecins « sans garantie »? Et à tous les

cadres de l'Etat ? La suite rapide serait une décadence : les ni-

veaux baissant, les emplois de plus en plus mal remplis, les ser-

vices normalement exigés ne pouvant plus être rendus, ce serait

peu à peu la chute de tout le pays dans le sous-développement. On

connaît des Etats où presque tous les responsables, de l'ingénieur

à l'administrateur, sont des étrangers. C'est une forme de colo-

nisation à laquelle — on l'imagine avec peine — la France pourrait

être soumise. Et cependant, quelle autre solution que l'insuffi-

sance prétentieuse et inefficace, ou cette dépendance à l'égard de

nations mieux organisées et plus sages.

Un remarquable article de M. François Bourricaud (le Figaro

Littéraire du 7 octobre 1968) analysait les ressemblances entre

l'Université du Pérou, telle qu'elle est depuis 1920, et l'orientation

actuelle de l'Université française. Le tableau est frappant et déso-

lant : politisation (qui rend difficile les rapports entre étudiants

et professeurs) petit nombre d'étudiants allant jusqu'au terme de

leurs études, durée légale de ces études extrêmement longue, capa-

cité d'innovation qui va jusqu'à l'instabilité (le Pérou suit toutes

les modes et en change donc souvent). Voilà un exemple à méditer.

Encore le Pérou est-il un pays sous-développé. Quelles seraient

les destructions, les régressions en France ? Comment peut-on ima-

giner que dans une époque réclamant sans cesse plus de rigueur,

une formation plus poussée à tous les échelons, un pays haute-

ment industrialisé puisse négliger l'effort, la sélection, la rigueur ?

V oilà des perspectives lointaines et incertaines, pourra-t-on

nous répondre ? L'important, actuellement, pratiquement, la

seule chose sûre, bien plus sûre que nos hypothèses, n'est-elle

pas que la rentrée a eu lieu, et sans trop de bruit ? N'est-ce pas

une réussite brillante que d'avoir résorbé ou au moins amorti le

vaste mouvement de révolte qui semblait devoir tout emporter ?

522 LE ROLE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ

On pourrait répondre d'abord qu'il n'est pas certain que la

rentrée ait eu lieu, et sans bruit (1). Des incidents nous rappel-

lent tous les jours comme cette apparence d'ordre est fragile. Et

si les échos n'en sortent pas trop de l'Université, n'est-ce pas qu'on

réussit souvent à les étouffer. Il n'est pas assuré que nous soyons

exactement informés de ce qui se passe vraiment dans l'enceinte

des lycées et des Facultés : chacun perçoit quelques détails, qui

ne correspondent pas toujours au tableau d'ensemble auquel on

voudrait nous faire croire. Prenons garde que l'interdisciplinarité

ne se manifeste davantage au niveau des « commandos » de cen-

taines d'étudiants qu'à celui des études.

Ensuite il faut poser la question, la grave question : l'ordre

dans la rue doit-il être payé par la désintégration de l'Université ?

Ces facilités ne font que des retards et pas des solutions.

PONOCRATES (2)

(1) L'Institut d'anglais, à la Sorbonne n'avait pas encore ouvert ses

portes à la mi-février.

(2) Ponocrates fut le précepteur de Gargantua. Nous avions choisi le

nom d'Epistémon (précepteur de Pantagruel) pour signer ces articles, mais

ce pseudonyme est déjà très employé.

Vous aimerez peut-être aussi

- L'allocation universelle d'existence: La protection sociale du XXIe siècleD'EverandL'allocation universelle d'existence: La protection sociale du XXIe sièclePas encore d'évaluation

- Collectif, Arthur Marsolais, Luce Brossard-Non-violence Et Citoyenneté - Un Vivre-Ensemble Qui S'apprend - CopieDocument217 pagesCollectif, Arthur Marsolais, Luce Brossard-Non-violence Et Citoyenneté - Un Vivre-Ensemble Qui S'apprend - CopieضكثمPas encore d'évaluation

- ABCD'R du Sarkozysme: Nicolas Sarkozy en 26 discoursD'EverandABCD'R du Sarkozysme: Nicolas Sarkozy en 26 discoursPas encore d'évaluation

- Négatif 4Document8 pagesNégatif 4Pat HibulairePas encore d'évaluation

- ENSEIGNEMENT - Une Crise Planétaire de L'éducation - Courrier InternationalDocument7 pagesENSEIGNEMENT - Une Crise Planétaire de L'éducation - Courrier InternationalAnonymous TPeTdS43Pas encore d'évaluation

- Réalités et perspectives de la mondialisation: La France dans l'économie globalisée : espoirs et périlsD'EverandRéalités et perspectives de la mondialisation: La France dans l'économie globalisée : espoirs et périlsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- M. Callon 1998 Des Différentes Formes de Démocratie TechniqueDocument6 pagesM. Callon 1998 Des Différentes Formes de Démocratie TechniqueOscar VallejosPas encore d'évaluation

- Le Monopole public de l'éducation: L'économie politique de la médiocritéD'EverandLe Monopole public de l'éducation: L'économie politique de la médiocritéPas encore d'évaluation

- Republique Du Niger - 085813Document17 pagesRepublique Du Niger - 085813oussamanoufoumgagiPas encore d'évaluation

- Quelles écoles pour demain ?: Construire ensemble un enseignement humain, inclusif et ouvert sur le mondeD'EverandQuelles écoles pour demain ?: Construire ensemble un enseignement humain, inclusif et ouvert sur le mondePas encore d'évaluation

- Dubet - 2000Document15 pagesDubet - 2000Jordan MartínezPas encore d'évaluation

- Libres propos sur l'engagement: L'engagement et l'école de la républiqueD'EverandLibres propos sur l'engagement: L'engagement et l'école de la républiquePas encore d'évaluation

- B. Stiegler - EntretienDocument2 pagesB. Stiegler - Entretienvladimirnikolaev001Pas encore d'évaluation

- Utopia, le manifeste: Penser et agir pour un monde habitableD'EverandUtopia, le manifeste: Penser et agir pour un monde habitablePas encore d'évaluation

- Henri Baudrillart Manuel D Economie PolitiqueDocument530 pagesHenri Baudrillart Manuel D Economie PolitiqueSerge ParbaudPas encore d'évaluation

- Texte Probatoire2004Document1 pageTexte Probatoire2004DiawPas encore d'évaluation

- Tasset 2014 Comment JugulerDocument20 pagesTasset 2014 Comment Jugulertheo.filiolPas encore d'évaluation

- La Culture de L'irrationnel - MimouniDocument10 pagesLa Culture de L'irrationnel - MimouniMohamed KhirPas encore d'évaluation

- ENM Annales CG 2009Document7 pagesENM Annales CG 2009yaopierre jeanPas encore d'évaluation

- Finkielkraut - La Révolution Cuculturelle À L'écoleDocument5 pagesFinkielkraut - La Révolution Cuculturelle À L'écoleAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation

- SANOFI Big PharmaDocument133 pagesSANOFI Big PharmaCollectif AntiSanofricPas encore d'évaluation

- Etude Luttons Contre Notre Cher Determinisme Social 2019Document72 pagesEtude Luttons Contre Notre Cher Determinisme Social 2019fadi harounePas encore d'évaluation

- Futur Sans AvenirDocument2 pagesFutur Sans AvenirihcenusPas encore d'évaluation

- L'education Populaire, Enjeu de SociétéDocument24 pagesL'education Populaire, Enjeu de Sociétépaul lavignePas encore d'évaluation

- Education PostmoderneDocument314 pagesEducation PostmoderneLahiniriko Jean DunotPas encore d'évaluation

- Devoir de CitoyenneteDocument2 pagesDevoir de CitoyenneteLorvens PhotographyPas encore d'évaluation

- Jean Tirole - Économie Du Bien CommunDocument627 pagesJean Tirole - Économie Du Bien CommunDaniel Rico Fuentes100% (1)

- Nul Ne Nier Que La Raison Est La Torche Qui Éclaire Notre EspritDocument5 pagesNul Ne Nier Que La Raison Est La Torche Qui Éclaire Notre EspritKaled LamouriPas encore d'évaluation

- 5f283e2c401c6 - Ilyas HLAILIDocument8 pages5f283e2c401c6 - Ilyas HLAILIAbdel SlimaniPas encore d'évaluation

- Ubecklasocietedurisque 1263202282267Document19 pagesUbecklasocietedurisque 1263202282267louiscocheteuxprofessionnelPas encore d'évaluation

- Carnets Rouges n3 Mai 2015-1-2Document48 pagesCarnets Rouges n3 Mai 2015-1-2Al AnacixemPas encore d'évaluation

- Introduction: Citoyenneté Des Enfants Et Des Adolescents: Stéphanie GaudetDocument12 pagesIntroduction: Citoyenneté Des Enfants Et Des Adolescents: Stéphanie Gaudetamires1357Pas encore d'évaluation

- Format Impression Pour TexteDocument6 pagesFormat Impression Pour TexteKevin VictoirePas encore d'évaluation

- Format Impression Pour TexteDocument6 pagesFormat Impression Pour TexteKevin Victoire100% (1)

- L' Instruction en Milieu RuralDocument29 pagesL' Instruction en Milieu RurallouisiuswalkensbradleyPas encore d'évaluation

- Farid Daoudi Algerie Aleatoire 2018Document900 pagesFarid Daoudi Algerie Aleatoire 2018Farid Daoudi100% (1)

- 2 1-Analyse2Document5 pages2 1-Analyse2Christine DasPas encore d'évaluation

- ThematiqueDocument6 pagesThematiqueSAMI DHAOUIPas encore d'évaluation

- Ecole DémocratieDocument7 pagesEcole DémocratieoussamanoufoumgagiPas encore d'évaluation

- Thème 6.1Document3 pagesThème 6.1MohammedPas encore d'évaluation

- Intelligence InterculturelleDocument206 pagesIntelligence InterculturelleDohaElMoustaaine100% (1)

- De La Misère en Milieu ÉtudiantDocument14 pagesDe La Misère en Milieu ÉtudiantJoaoPas encore d'évaluation

- Cours Du 9 FevrierDocument3 pagesCours Du 9 Fevrierdavidbigras86Pas encore d'évaluation

- BiblioForum2013 PDFDocument12 pagesBiblioForum2013 PDFnaourez benhadjPas encore d'évaluation

- Compétences ÉcocitoyennesDocument20 pagesCompétences Écocitoyennesipunk DafterPas encore d'évaluation

- Initiation A La PsychologieDocument2 pagesInitiation A La PsychologieJeces Reinold LewaguiPas encore d'évaluation

- Divers 3Document109 pagesDivers 3Anonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation

- Castel Dutravailsocial 1998Document21 pagesCastel Dutravailsocial 1998Jawhara JawharaPas encore d'évaluation

- Bakounine - Instruction GeneraleDocument13 pagesBakounine - Instruction GeneraleLu LarPas encore d'évaluation

- Chapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéDocument28 pagesChapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéAzhar ElachkariPas encore d'évaluation

- Fabrique Spinoza - 170 Propositions (19-08-2020) PDFDocument35 pagesFabrique Spinoza - 170 Propositions (19-08-2020) PDFfabriquespinoza100% (1)

- Les Annales de La Grève Étudiante Québécoise - 2005Document472 pagesLes Annales de La Grève Étudiante Québécoise - 2005climbrandonPas encore d'évaluation

- 9782021423310Document22 pages9782021423310Mdjd BlPas encore d'évaluation

- DEJOUR Mémoire LettresModernes ChyDocument47 pagesDEJOUR Mémoire LettresModernes ChymayaPas encore d'évaluation

- Synthèse FORUM CHANGER D'ERE 2013Document35 pagesSynthèse FORUM CHANGER D'ERE 2013ForumChangerdEre100% (1)

- Communication Publicitaire Et Consommation D'objet - SacristeDocument29 pagesCommunication Publicitaire Et Consommation D'objet - SacristeDjoTomPas encore d'évaluation

- Message Du Saint Pére PACTE EDUCATIFDocument4 pagesMessage Du Saint Pére PACTE EDUCATIFRené Bertrand Abega TiguiPas encore d'évaluation

- Repenser L Entreprise - LivreDocument122 pagesRepenser L Entreprise - LivreCh FievezPas encore d'évaluation

- Describtion Technologique Des Fours4Document8 pagesDescribtion Technologique Des Fours4salah meGuenniPas encore d'évaluation

- Histoire Des Congregations ReligieusesDocument31 pagesHistoire Des Congregations ReligieusesMarc Bozzo BatallaPas encore d'évaluation

- Quizz 2024 CorrigÃsDocument8 pagesQuizz 2024 CorrigÃssitrakarasolosonPas encore d'évaluation

- Axlou Toth Pour L'innovation: Cours de Renforcement Ou À Domicile Maths-PC-SVT: 78.192.84.64-78.151.34.44Document3 pagesAxlou Toth Pour L'innovation: Cours de Renforcement Ou À Domicile Maths-PC-SVT: 78.192.84.64-78.151.34.44yayaPas encore d'évaluation

- Dossier de CandidatureDocument3 pagesDossier de CandidatureWá LîdPas encore d'évaluation

- SimulationDocument5 pagesSimulationHoussem Eddine MereghniPas encore d'évaluation

- TP Ecolexx SQL LDDDocument3 pagesTP Ecolexx SQL LDDapi-26420184Pas encore d'évaluation

- 001 TXT Deriv 2022Document10 pages001 TXT Deriv 2022Mat GrallPas encore d'évaluation

- LA GénéralDocument56 pagesLA Généralfotso kamgaPas encore d'évaluation

- 2013ADODocument42 pages2013ADOZikasELPas encore d'évaluation

- French Polishing MethodeDocument35 pagesFrench Polishing MethodeJobePas encore d'évaluation

- Essai Sur Le Bonheur Ou Réflexions Philosophiques Sur Les Biens Et Les Maux de La Vie HumaineDocument295 pagesEssai Sur Le Bonheur Ou Réflexions Philosophiques Sur Les Biens Et Les Maux de La Vie HumaineEmmanuel GleveauPas encore d'évaluation

- Filières OffertesDocument162 pagesFilières OffertesMidou sebPas encore d'évaluation

- TP - Ms ProjectDocument3 pagesTP - Ms ProjectArthur OuattaraPas encore d'évaluation

- MINPOSTEL Rapport NGUENADocument74 pagesMINPOSTEL Rapport NGUENASimonet NguenaPas encore d'évaluation

- SMP S6 EII TDS El Amraoui Chapitre 6Document10 pagesSMP S6 EII TDS El Amraoui Chapitre 6Houssein EL GHARSPas encore d'évaluation

- TD1 HTML PDFDocument3 pagesTD1 HTML PDFAbdo ElmamounPas encore d'évaluation

- Définitions de ESQ, AVP, APD, APS, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR, DIA, ...Document24 pagesDéfinitions de ESQ, AVP, APD, APS, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR, DIA, ...lgmaPas encore d'évaluation

- 1moiscrosstrain PhilDocument31 pages1moiscrosstrain PhilNikoPas encore d'évaluation

- Questionnaire QuickDocument2 pagesQuestionnaire QuickRédâ AminePas encore d'évaluation

- Present Simple RappelDocument8 pagesPresent Simple RappelYousra BadPas encore d'évaluation

- Le Culte de Famille Son ImportanceDocument10 pagesLe Culte de Famille Son ImportanceN'da DjanPas encore d'évaluation

- RhamnaDocument168 pagesRhamnalabofor sarlPas encore d'évaluation

- Gestion Budgetaire DevoirDocument5 pagesGestion Budgetaire DevoirVictoire OnanenaPas encore d'évaluation

- Cours Libertes PubliquesDocument47 pagesCours Libertes PubliquesAziz BenPas encore d'évaluation

- Réglement Intérieur ISM 2018-2019Document1 pageRéglement Intérieur ISM 2018-2019BELSPas encore d'évaluation

- Credit BailDocument32 pagesCredit Bailkoigina100% (3)

- Catalogue Carrier 2011Document484 pagesCatalogue Carrier 2011joey42100% (1)

- Double Distributivite 2 CorrigeDocument3 pagesDouble Distributivite 2 CorrigeKantryPas encore d'évaluation

- Aon and AoaDocument18 pagesAon and AoaAhmed FrejPas encore d'évaluation

- Pensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoD'EverandPensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoPas encore d'évaluation

- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)

- Enseigner une Langue Etrangère Par l’Apprentissage HybrideD'EverandEnseigner une Langue Etrangère Par l’Apprentissage HybridePas encore d'évaluation

- Les sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieD'EverandLes sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (451)

- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauD'EverandDiscours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauPas encore d'évaluation

- De la démocratie en Amérique - Édition intégraleD'EverandDe la démocratie en Amérique - Édition intégralePas encore d'évaluation

- Droit du commerce international: Les fondamentauxD'EverandDroit du commerce international: Les fondamentauxÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)

- Vers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriqueD'EverandVers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriquePas encore d'évaluation

- Le trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsD'EverandLe trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (19)

- Coronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTD'EverandCoronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTPas encore d'évaluation

- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation

- L'Éclaireur: Du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration françaiseD'EverandL'Éclaireur: Du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration françaiseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)

- Apprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)D'EverandApprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)Pas encore d'évaluation

- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation

- La diplomatie d'hier à demain: Essai politiqueD'EverandLa diplomatie d'hier à demain: Essai politiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Crypto-monnaies pour les débutants: Un guide pour développer votre avenir financier en investissant dans les monnaies numériques, stratégies d'extraction et de négociationD'EverandCrypto-monnaies pour les débutants: Un guide pour développer votre avenir financier en investissant dans les monnaies numériques, stratégies d'extraction et de négociationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)

- Les defis du developpement local au SenegalD'EverandLes defis du developpement local au SenegalÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)

- Cryptotrading Professionnel: Gagnez Votre Vie Avec Des Stratégies, Des Outils Et Des Techniques De Gestion Des Risques ÉprouvésD'EverandCryptotrading Professionnel: Gagnez Votre Vie Avec Des Stratégies, Des Outils Et Des Techniques De Gestion Des Risques ÉprouvésPas encore d'évaluation