Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Maintenace Reseau HTA Important

Maintenace Reseau HTA Important

Transféré par

saidaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Maintenace Reseau HTA Important

Maintenace Reseau HTA Important

Transféré par

saidaDroits d'auteur :

Formats disponibles

IFD

EXPLOITATION ET

MAINTENANCE DES

RESEAUX HTA

KRA KOUAKOU ADJOUMANI

Août 2021

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Table des matières

1. RESEAU ELECTRIQUE...................................................................................................................6

1.1 Définition d’un réseau électrique.........................................................................................6

1.2 Missions d’un réseau électrique de distribution..............................................................6

1.3 Structure des réseaux hta.....................................................................................................7

1.3.1 Structure arborescente..................................................................................................8

1.3.2 Structure coupure d'artère............................................................................................9

1.3.3 Structure double dérivation........................................................................................10

2. DEFINITION DE L’EXPLOITATION DU RESEAU ELECTRIQUE..........................................11

2.1 La continuité de la fourniture.............................................................................................11

2.2 La régularité de la tension...................................................................................................11

3. LA CONDUITE DES OUVRAGES HTA.......................................................................................12

3.1 Généralités..............................................................................................................................12

3.1.1 Introduction.....................................................................................................................12

3.1.2 Eléments d’entrée du système...................................................................................12

3.2 Confirmer et valider les informations reçues.................................................................13

3.3 Ordre d'exécution des exigences......................................................................................14

3.4 Identification de l’ouvrage...................................................................................................14

3.5 Conditions d’exécution de l’exigence..............................................................................14

3.6 Reprendre l'exécution de l'exigence du client................................................................15

3.7 Points mensuels de conduite.............................................................................................15

3.8 Contrôles hiérarchiques......................................................................................................16

4. SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION.........................................................16

4.1 Généralités..............................................................................................................................16

4.1.1 Introduction.....................................................................................................................16

4.2 Analyser et exploiter les résultats de l’inspection........................................................19

4.3 Caractérisation du niveau de maintenance a mettre en œuvre..................................19

4.4 Contrôler et valider les résultats de surveillance..........................................................21

5. PERMANENCE DE SERVICE.......................................................................................................22

5.1 Généralités..............................................................................................................................22

5.2 Diffusion du planning de permanence.............................................................................23

5.2.1 Astreinte...........................................................................................................................23

5.2.2 Quart.................................................................................................................................23

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

5.3 Organisation de la permanence.........................................................................................23

5.3.1 Niveau distribution........................................................................................................23

5.3.2 Niveau Direction Régionale.........................................................................................23

5.3.3 Le responsable de permanence.................................................................................23

5.3.4 Le contremaître et le responsable secteur..............................................................24

5.3.5 Les agents de permanence.........................................................................................24

5.3.6 Niveau services centraux.............................................................................................24

5.3.7 Renforcement de la permanence...............................................................................25

6. MAINTENANCE..............................................................................................................................26

6.1 Définition.................................................................................................................................26

6.2 Définitions normatives.........................................................................................................26

6.3 Typologie de la maintenance du matériel........................................................................27

6.4 La maintenance préventive,................................................................................................27

6.4.1 Maintenance systématique,.........................................................................................27

6.4.2 Maintenance conditionnelle,.......................................................................................27

6.4.3 Maintenance prévisionnelle,.......................................................................................27

6.5 La maintenance corrective,.................................................................................................28

6.5.1 Maintenance palliative :................................................................................................28

6.5.2 Maintenance curative :.................................................................................................28

6.7 Maintenance prévisionnelle................................................................................................29

6.7.1 Définition et principe.....................................................................................................29

6.7.2 Objectifs...........................................................................................................................30

6.7.3 Méthodes.........................................................................................................................30

6.7.4 Outils.................................................................................................................................30

6.8 Maintenance préventive.......................................................................................................31

6.8.1 Définition..........................................................................................................................31

6.8.2 Typologie.........................................................................................................................31

6.9 Maintenance conditionnelle................................................................................................32

6.9.1 Définition..........................................................................................................................32

Exemple...............................................................................................................................................32

6.9.2 Techniques employées.................................................................................................32

6.9.3 Démarche de mise en place........................................................................................33

6.10 Maintenance systématique..................................................................................................33

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

6.10.1 Définition selon la norme européenne.....................................................................33

6.10.2 Domaine d'application..................................................................................................34

6.10.3 Mise en œuvre................................................................................................................34

6.10.4 Avantages........................................................................................................................34

6.10.5 Inconvénient....................................................................................................................34

6.11 Maintenance corrective........................................................................................................35

6.11.1 Définition..........................................................................................................................35

6.11.2 Maintenance corrective curative et maintenance corrective palliative............35

6.11.3 Maintenance corrective immédiate et maintenance corrective différée...........35

6.11.4 Maintenance corrective palliative..............................................................................36

Définition.........................................................................................................................................36

Distinction entre maintenance palliative et maintenance curative....................................36

Quelques exemples de maintenance palliative......................................................................37

Usage................................................................................................................................................37

6.12 Opérations de maintenance................................................................................................37

6.13 Notion de la visite..................................................................................................................38

6.13.1 Avantages de la visite...................................................................................................38

6.13.2 Inconvénients d’une mauvaise ou absence de visite...........................................38

6.13.3 Techniques pratiques de la visite..............................................................................39

6.14 Planification des actions de maintenance.......................................................................39

6.14.1 Généralités......................................................................................................................39

6.14.2 Les différents types de planning...............................................................................40

6.14.3 Collecter les travaux et repartir selon les types et niveaux................................40

6.14.4 Enregistrer et analyser les données.........................................................................43

6.14.5 Caractériser les données enregistrées.....................................................................43

6.14.6 Elaborer, consolider et coordonner..........................................................................44

6.14.7 Contrôler et valider........................................................................................................44

6.14.8 Mise à jour, coordination et diffusion des plannings mensuels et

hebdomadaires..............................................................................................................................45

6.14.9 Planning d’approvisionnement et de livraison.......................................................45

6.15 Préparation et exécution des actions de maintenance................................................47

6.15.1 Définition..........................................................................................................................47

6.15.2 Enregistrement et appréciation de la DT ou BT.....................................................48

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

6.15.3 Préparation de chantier................................................................................................48

6.15.4 La vérification de la disponibilité de la FPC et NIP................................................50

6.15.5 Report du chantier.........................................................................................................50

6.15.6 Conditions d’exécution du travail..............................................................................51

6.15.7 Mettre l’équipement en RSE........................................................................................52

6.15.8 Retirer et Consigner l’équipement.............................................................................52

6.15.9 Réalisation des travaux................................................................................................53

6.15.10 Exécution des travaux..............................................................................................54

6.15.11 Les essais et mesures..............................................................................................55

6.15.12 Fin du chantier............................................................................................................56

6.15.13 Indisponibilité des ouvrages...................................................................................57

6.15.14 Mise à jour des différents documents de suivi de la maintenance................57

6.15.15 Analyse du CRI ou le BT..........................................................................................57

6.15.16 Evaluation de la maintenance.................................................................................57

6.16 Analyse et traitement des incidents..................................................................................59

6.16.1 Données d’entrée...........................................................................................................59

6.16.2 Comite qualité du produit :..........................................................................................60

6.16.3 Analyse des incidents..................................................................................................61

6.16.4 Plan d’actions.................................................................................................................62

6.16.5 Evaluation des résultats des plans d’actions.........................................................62

[

1. RESEAU ELECTRIQUE

1.1 Définition d’un réseau électrique

Un réseau électrique est l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la

production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. La

fonction générale d’un réseau électrique est d’acheminer l’énergie électrique des

centres de production jusque chez les consommateurs et, l’électricité n’étant pas

stockable en grande quantité, d’assurer à tout instant l’équilibre la production et la

consommation. Le réseau électrique est structuré en plusieurs niveaux assurant des

fonctions spécifiques propres, et caractérisés par des tensions adaptées à ces

fonctions.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Les réseaux de distribution sont les réseaux d’alimentation de l’ensemble de la clientèle,

à l’exception de quelques gros clients industriels alimentés directement par les réseaux

de transport ou de répartition. On distingue deux sous-niveaux :

Les réseaux HTA – Haute Tension A, avec une tension comprise entre 1 kV et 50

kV ;

Les réseaux BT, avec une tension comprise entre 50 V et 1 kV.

1.2 Missions d’un réseau électrique de distribution

Les réseaux de distribution ont pour mission d’acheminer l’énergie des postes de

transformation HTB/HTA, appelés « postes sources », jusqu’aux consommateurs. La

distribution de l’énergie électrique doit satisfaire des critères de sécurité (des biens et

des personnes), de qualité et de rentabilité.

La conception de la structure du réseau, de ses équipements ainsi que son exploitation

est directement dépendante de ces contraintes. Il faut mentionner aussi que la densité

de charge sur le territoire présente des disparités assez importantes :

Pour cela, les zones de consommation sont classifiées suivant leur densité

(inférieure à 1 MVA/km²

Pour les zones à faible densité et supérieure à 5 MVA/km² pour les zones à forte

densité).

L’environnement sur les équipements du réseau est important :

Les réseaux aériens sont soumis à de nombreuses agressions extérieures

comme les orages, les températures extrêmes, les vents violents, les arbres, etc.

Les réseaux souterrains sont très coûteux du fait des tranchées.

Le choix de l’architecture d’un réseau de distribution fait donc l’objet d’un compromis

entre la rentabilité de l’ouvrage, la qualité de service de celui-ci et d’autres critères

d’ordres plus subjectifs (politiques et environnementaux).

On distingue les réseaux HTA qui, à partir d’un poste HTB/HTA, alimentent les zones de

moyenne consommation d’une puissance supérieure à 250 kVA (ce sont soit des

charges HTA de type industriel, soit des postes HTA/BT publics) et les réseaux BT qui,

au départ d’un poste HTA/BT alimentent les clients BT.

En générale la structure typique d’un départ HTA est de type radial exploité en boucle

ouverte. La structure radiale impose que chaque charge n’est alimentée que par un seul

chemin (contrairement au réseau HTB maillé).

Le disjoncteur de tête du départ à réenclenchement automatique : son rôle est de

déclencher sur les défauts du départ.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Les lignes triphasées : l’artère principale et les artères secondaires.

Les interrupteurs : lors d’une défaillance sur un composant du réseau, ils permettent

d’isoler la partie comportant le composant en défaut pour effectuer la maintenance.

Plusieurs types d’interrupteurs peuvent être employés comme les Interrupteurs Aériens

à Commande Manuelle (IACM) ou les Interrupteurs Aériens Télécommandés (IAT)

Les Disjoncteurs Réenclencheurs de Réseau (DRR) : placés sur des lignes du départ,

ils permettent, lors d’un défaut en aval, d’isoler la partie aval sans que la partie amont

subisse de coupure. Ils sont surtout employés sur les départs HTA urbains pour

améliorer la continuité de l’énergie distribuée.

Les secours : composés d’un interrupteur normalement ouvert et d’une ligne raccordée

à un autre départ HTA (du même poste HTB/HTA ou d’un autre), ils servent à

réalimenter des zones du départ non alimentées lors d’opérations de maintenances.

Les Indicateurs de Passage de Défaut (IPD) ou détecteurs de défaut : placés au niveau

des organes de coupure, ils indiquent, lors d’un défaut, le passage ou non d’un courant

de court-circuit. Leur rôle est d’aider à la localisation du défaut sur le réseau.

1.3 Structure des réseaux hta

Le choix d'un plan de protection est directement lié au choix de la structure et du mode

d'exploitation du réseau, ainsi que du régime de neutre qui lui est appliqué. Les choix sont eux-

mêmes le résultat d'un compromis entre des exigences de qualité de la fourniture à la clientèle,

de maîtrise des surtensions, de simplicité et de coût. Les structures de réseaux peuvent être

classées en trois types :

1.3.1 Structure arborescente

Cette structure est appliquée essentiellement aux réseaux ruraux réalisés en technique aérienne

et desservant des zones à faible densité de charge.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

1.3.2 Structure coupure d'artère

Cette structure est utilisée dans les agglomérations ou dans les zones à "devenir aggloméré".

Schéma électrique unifilaire (arborescent et coupure d’artère)

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

1.3.3 Structure double dérivation

Cette structure est employée dans les zones urbaines. Il existe un verrouillage entre les deux

interrupteurs pour éviter une alimentation simultanée par les deux câbles.

Ces deux dernières structures sont appliquées aux zones à densité de charge plus importante et

en particulier aux réseaux souterrains qui, de par leur délai de dépannage, nécessitent des

possibilités de tronçonnement et de reprise. Ces trois structures sont exploitées en départs non

bouclés de façon permanente. Les bouclages ne sont effectués que pendant la durée

minimale permettant les reports de charge sans coupure de la clientèle.

On admet que le plan de protection fonctionne de manière dégradée lors de ces bouclages

occasionnels.

La volonté de maîtriser les incidents généralisés d'origine climatique, la satisfaction des besoins

d'amélioration de l'environnement, font apparaître des structures mixtes..

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

2. DEFINITION DE L’EXPLOITATION DU RESEAU ELECTRIQUE

Le terme Exploitation de réseau englobe :

L’accès aux ouvrages

L’assistance à la conduite

La surveillance des ouvrages

L’assurance de la gestion et de la surveillance des accès au réseau

Le diagnostic sur incident

Exploiter un réseau, c’est assurer l’équilibre entre la demande de l’alimentation et l’offre

proposée en tenant compte de la qualité du produit ;

La problématique de la qualité du produit se présente sous les deux exigences

suivantes :

La continuité de la fourniture

La régularité de la tension

2.1 La continuité de la fourniture

C’est la mise en place des actions pour éviter toutes les imperfections entraînant une

disparition totale de la tension (interruptions d’électricité ou coupures).

Ainsi en fonction de la durée de ces interruptions, nous pouvons distinguer :

Des microcoupures (t < 1 s), occasionnées par exemple par un réenclenchement

rapide d’un disjoncteur sur un défaut fugitif ;

Des coupures brèves (1 s < t < 1 min), en général dues à des fonctionnements

de protections telles que les réenclenchements lents sur défauts semi-

permanents, ou d’automatismes de reprise de service ;

Des coupures longues (t > 1 min), qui peuvent durer jusqu’à quelques heures,

voire plus en cas d’incidents généralisés

2.2 La régularité de la tension

Elle s’apprécie par : les variations de son amplitude et de sa fréquence, les distorsions

de l’onde.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Les problèmes associés peuvent être divisés en plusieurs catégories : surtensions,

sous-tension, flicker, bruit, transitoire, distorsion harmonique, variations de fréquence.

Chacune des catégories représente un sujet complexe d’une grande actualité

aujourd’hui.

3. LA CONDUITE DES OUVRAGES HTA

3.1 Généralités

3.1.1 Introduction

La conduite du réseau a pour finalité la réduction du temps de coupure de la clientèle.

Elle consiste à :

Coordonner les manœuvres entre les différents ouvrages concernés,

Sauvegarder le matériel de réseau

Assurer la sécurité des collaborateurs

Réalimenter la clientèle dans un bref délai

Communiquer les informations à la hiérarchie

Reprendre les ouvrages en situation normale d’exploitation

Ces dispositions pratiques sont appliquées à l’ensemble des ouvrages HTA dans le

respect strict du Code Général Des Manœuvres (CGDM), des Règles Générales

d’Exploitation (RGE), des consignes d’exploitation (les consignes autonomes dont la

consigne de reconstitution du réseau interconnecté en cas de manque de tension

généralisé, et les consignes particulières), des notes d’information et des plans de

dépannage d’une part, mais aussi des exigences sécuritaires du Carnet de

Prescriptions au Personnel (CPP) et des exigences environnementales.

3.1.2 Eléments d’entrée du système

Les clients internes, externes et extérieurs adressent aux structures opérationnelles de

la DISTRIBUTION plusieurs types de sollicitations ou exigences qui trouvent leur

satisfaction dans l’activité de conduite des ouvrages.

L’autorité concédante fait obligation à la CIE (Chapitre 8-1 de la convention de

concession) de fournir du courant électrique de manière permanente, continue et

régulière ; d’où l’instauration de dispositions de surveillance et de contrôle de

paramètre technique (U, I, F, T°) au BCC et au CCC (à travers les télé-

informations…), dans les postes HTB/HTA, ou encore l’exploitation des alarmes et

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

des changements d’état quelques soit le domaine. Les éléments d’information

enregistrés dans le cadre de la conduite sont de plusieurs natures :

Déclenchements

Perturbations diverses (variations de température, surtensions, etc.)

Manque de tension chez le client

Explosions, avaries, incendies

Les demandes internes, externes et extérieures liées à l’exploitation des ouvrages.

Les exigences des clients sont de plusieurs types, par exemple :

Manœuvres d’exploitation (voir UTE C18-510)

Manœuvres de consignation (voir UTE C18-510)

Modification de configuration ou de statut

Mise en place des consignes particulières

Les demandes de retrait d’ouvrage pour le compte des structures de maintenance.

Elles se font par N.I.P pour les travaux programmés.

Les exigences d’exploitation sont communiquées par radio, téléphone ou courrier aux

exploitants. La structure sollicitée orientera éventuellement l’exigence vers le domaine

concerné : le CCC et les Postes HTB pour les exigences du domaine de la HTB, le

BCC, les DR et les Postes HTB pour les exigences du domaine de la HTA, la section

exploitation du Service Centrales Isolées et les DR pour les exigences de la

compétence des Centrales Isolées.

Les exigences formulées sont toutes enregistrées. Celles formulées par le CCC ou le

BCC vers le poste HTB se font par message collationné.

3.2 Confirmer et valider les informations reçues

Les risques liés à un traitement léger des informations reçues sont importants du point

de vue Qualité, Sécurité voire Environnement. C’est pourquoi il importe d’analyser les

exigences selon les dispositions suivantes à minima :

Préciser la formulation de l’exigence.

Vérifier les informations

Identifier le lieu et la nature des perturbations

Apprécier la nature et les conditions de son exécution.

En plus des éléments mentionnés ci-dessus, l’analyse permettra dans les cas où les

causes des perturbations sont déjà connues, de rassurer les clients sur les délais de

réparation et de retour à la situation normale.

Dans le cas de perturbations dont les causes ne sont pas encore connues l’exploitant va

déclencher les opérations de conduite des ouvrages en vue de maîtriser la situation.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Les éléments nous permettant de contrôler ou de vérifier l’état des ouvrages sont :

Le schéma d’exploitation des ouvrages

Les communiqués de presse

Les programmes de coupure pour travaux et les retours d’information pour

chantiers inachevés.

Les systèmes de télé-informations

3.3 Ordre d'exécution des exigences

L'exécution d’une exigence d’exploitation sur les ouvrages de distribution ne doit être

opérée qu’uniquement par un chargé ou personnel de manœuvre dûment habilité et

désigné par son responsable hiérarchique (CGDM). En conséquence, celui qui donne

l’ordre d’exécution doit s’assurer que son interlocuteur respecte bien cette disposition.

3.4 Identification de l’ouvrage

L’identification consiste d’une part à se munir ou à établir la fiche de manœuvre et

d’autre part à reconnaître formellement l’équipement concerné à travers un signe

matériel ou une marque distinctive.

Cette identification devra se faire dans le respect strict des consignes de sécurité (port

des EPI, CPP) et des normes relatives au voisinage des ouvrages électriques (UTE

C18-510).

NB : Le repérage des équipements et l'établissement des fiches de manœuvre sont

effectués dès ou avant la première mise en exploitation des ouvrages (cf. Transfert

d’un bien au service concédé). Ces dispositions nécessaires pour éviter les

fausses manœuvres font l'objet de mises à jour à chaque modification de la

structure ou de la configuration des ouvrages dans l’installation.

Il importe de bien garder en esprit qu’il est question de formaliser au cas par cas

les manœuvres souhaitées, de façon à garantir la sécurité du matériel et des

personnes.

3.5 Conditions d’exécution de l’exigence

Lorsque l’exigence du client est un ordre de manœuvre, il faut vérifier le caractère

exécutable de celle-ci. Il s’agit de s’assurer que, par exemple les conditions techniques

(limites techniques de fonctionnement des équipements), les conditions de délais ou

de sécurité, et les conditions atmosphériques pour ne citer que ceux-là, ne posent pas

de problèmes. L’exigence n’est pas exécutable dans les exemples de cas suivants :

Lorsqu’elle est incompatible avec la configuration des ouvrages.

Exemple :

o Ouverture d’un sectionneur, alors qu’il est en charge

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

o Couplage d’un groupe ou bouclage de lignes sur le réseau en situation où

les conditions de couplage/bouclage ne sont pas réunies (tension,

fréquence, champs tournant …)

Lorsqu’on est en situation de butée technique de fonctionnement

Exemple :

Ordre d’augmentation ou de diminution de la tension, le régleur en charge

étant à la prise extrême.

D’une manière générale, lorsque l’exigence est contre les principes de

l’entreprise,

(notamment dans les cas du non-respect du Code Général De Manœuvres, des

Règles Générales d’Exploitation, des Consignes particulières d’exploitation ou

des procédures administratives).

Toute exigence exécutable sera exécutée dans le respect des prescriptions de sécurité,

et le résultat vérifié par le Chargé de manœuvre ou Personnel de manœuvre avant

information du client.

Quels que soient les résultats des actions de conduite, l’information quotidienne et la

synthèse mensuelle seront apportée à tous les acteurs impliqués dans le circuit

d’information de l’exploitation.

3.6 Reprendre l'exécution de l'exigence du client

C’est la latitude qui, en cas d’échec à la première tentative, est laissée à l’opérateur

d’apprécier l’opportunité de reprendre un certain nombre de fois l’exécution de

l’exigence formulée par le client.

NB : Dans cette phase, il peut être question de mettre en œuvre des actions de

maintenance corrective de niveau 1.

3.7 Points mensuels de conduite

L‘ensemble des résultats de la conduite doit faire l’objet d’un contrôle hiérarchique en

temps réel et à postériori (mensuel), et être recoupé avec les données du terrain

(diffusion d’états et rapports).

Chaque chargé d’exploitation et chaque chargé de conduite local doit consigner par

écrit et tenir à jour les états relatifs à la conduite de son réseau.

3.8 Contrôles hiérarchiques

Les consignes servant à l’exploitation du réseau de même que les états

périodiquement produits doivent être contrôlés par les services exploitations.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

La consigne d’exploitation est approuvée par la Direction Technique. Il est

responsable de l’organisation de la revue du processus Exploitation (surveillance et

conduite des ouvrages, analyse et traitement des incidents d’exploitation).

4. SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION

4.1 Généralités

4.1.1 Introduction

La surveillance des ouvrages procède de la mission générale d’exploitation.

L’organisation et le cadre général de cette activité sont exposés dans les Règles

Générales d’Exploitation (RGE).

La mission de surveillance des ouvrages prend en compte les préoccupations

suivantes :

Le traitement et le suivi de paramètres, d’alarmes et de signalisations (sur les pupitres

de commande, les synoptiques et éventuellement les enregistreurs de même que la

logistique de soutien intégrés aux équipements), cela en vue de maintenir ou d’établir

un schéma normal d’exploitation.

Les relevés et suivis de mesures ;

Les inspections et rondes (cf. gammes et IT associées) ;

Le contrôle de l’accès et de l’occupation des espaces. Le chargé d’exploitation doit

analyser les demandes d’accès et décider des dispositions sécuritaires et

environnementales qui s’imposent. Il doit disposer d’un planning actualisé des

demandes et autorisations d’accès.

Cette mission dont la finalité est de garantir la fourniture de l’électricité de manière

permanente, continue et régulière est assurée à la DISTRIBUTION à travers trois types

d’activités :

De façon centralisée dans les centres de conduite (BCD, BCC et CCC)

Localement par des rondes dans les centrales isolées (cf. Conduite des groupes Diesel)

La réalisation d’inspections, de mesures (de charges, de terre, etc.), d’enregistrements

de grandeurs électriques par les unités de maintenance (TST, Câbles et Mesures, Appui

Technique Réseaux, Chargés d’exploitation) avec une part déterminante par la

thermographie sur les ouvrages.

: Une convention de service assure la communication des informations utiles de

surveillance des postes HTB aux BCC et leurs hiérarchies.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

NB : Cas particulier de la surveillance des ouvrages souterrains

Cet aspect spécifique de l’exploitation du réseau est traité dans l’instruction de travail

Surveillance des ouvrages souterrains. La gestion de la détection et de la recherche des défauts

des câbles souterrains implique comme acteurs, le BCC, les sections Câbles et Mesures, et les DR

(conducteurs et agent de confection et réparation des boîtes de jonction). Il convient de signaler

que de fait, les clients extérieurs apparaissent comme des acteurs assimilés de détection des

défauts des câbles souterrains.

Les Données d’entrée

Les facteurs déclenchants de la surveillance sur le terrain sont les plannings d’inspection, de

mesures et de relevés divers (huiles), les paramètres techniques d’exploitation, les

recommandations suite aux analyses d’incident et les résultats de la surveillance centralisée.

Des opérations ponctuelles de surveillance spécifiques ou renforcées peuvent aussi être

déclenchées à la demande.

Faire l’inspection et relever les indicateurs et l’état des ouvrages

Les inspections consistent, soit en rondes opérées par les chargés d’exploitation et/ou

les chargés de conduite locale, soit en opérations de contrôles et vérification par les

acteurs de maintenance. Elles sont effectuées de la manière suivante :

Au niveau HTB par le chef de poste

Au niveau BTA et HTA, par les chargés d’exploitation dans les secteurs et

arrondissements.

Au niveau des centrales isolées par le chef de centrale et les exploitants.

En plus de ces actions planifiées et opérées localement dans le cadre de l’exploitation,

les sections chargées notamment de la thermographie, les services TFO de la

DISTRIBUTION et les autres structures d’appui et d’assistance aux DRs sont

respectivement impliqués dans l’inspection thermographique, la surveillance des huiles

des ouvrages des postes (HTA) et toutes activités de relèves d’anomalies sur le réseau

HTA conformément à leur planning d’activités et à la demande.

L’organisation de l’inspection s’appuie sur la disponibilité de la liste (partielle ou

complète) des équipements à inspecter, la check-list des activités de maintenance de 1 er

niveau avec les périodicités associées, et la fiche d’inspection.

La check-list peut comporter :

Contrôle visuel des ouvrages (points de fuites d’huile, saleté, déformations, mauvaises

connexions, affichages des appareils de mesures de grandeurs comme les

températures, les puissances, les énergies, etc.)

Contrôle des bruits des équipements (vibrations, fuite de gaz, crépitements, etc.)

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Contrôle de l’existence d’odeurs spécifiques (brûlé, gaz, huile, acide, etc.)

Détection des points de dégagement de chaleur

Mesure de charge, de terre ou d’isolement

etc.

NB :

Le relevé consiste à transcrire les informations techniques sur les fiches d’inspection.

Les prélèvements d’huiles et divers échantillonnages se font dans cette phase. Ces

renseignements peuvent être complétés par ceux recueillis sur les fiches de collectes

spécifiques aux différents types d'équipements.

Les agents habilités chargés de l’inspection des ouvrages devront se munir des

équipements de protection individuelle adéquats, travailler selon le Carnet de

Prescriptions au Personnel (CPP) et respecter strictement les prescriptions de sécurité

et de voisinage propres à chaque ouvrage (UTE C18-510).

La manipulation des prélèvements, déchets et autres produits doit respecter les

exigences environnementales et de santé en vigueur (Cf. ISO 14001, OHSAS 18001).

Au cours des inspections, les collaborateurs devront se prémunir du risque routier par le

respect du code de la route et de la conduite préventive.

En cas de dangers particuliers identifiés (abeilles, guêpes, serpents etc.) doter les

collaborateurs d’EPI adaptés. De même, pour les agressions physiques causées par

tiers, observer les règles de prudence, alerter la hiérarchie et joindre les autorités en

charge de la sécurité civile (police, gendarmerie).

En cas d’incident ou d’accident grave et imminent, alerter immédiatement les services

d’urgence, l’exploitant, les chargés de conduite centralisée et l’ingénieur sécurité.

4.2 Analyser et exploiter les résultats de l’inspection

L’analyse et l’exploitation des résultats de l’inspection consiste à :

Comparer les variations des compteurs à des valeurs de référence

Comparer les affichages des appareils indicateurs et des appareils de mesure

aux valeurs consignes

Apprécier les états physiques des ouvrages et équipements

Apprécier les fumées et les bruits de fonctionnement des groupes diesels des

centrales isolées, des cellules HTA et des TFOs.

Apprécier les niveaux de stock de combustible

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Élaborer les conclusions (situations normales ou situations d’anomalie devant

faire suite à des interventions soit des agents de poste, soit des équipes de

maintenance, soit du BCC ou CCC).

Analyser les relevés, les alarmes et l’état des paramètres de réseau qui

peuvent faire ressortir des défaillances au niveau des dispositifs de mesure et

de surveillance, des défauts d’ouvrages, des incidents et des anomalies

d’exploitation. La caractérisation de l’anomalie permet d’aiguiller la sollicitation

d’intervention sur le chef de poste, le CCC ou BCC ou les équipes

spécialisées.

En cas de défaillance des appareils de mesure, et dans un premier niveau

d'investigation, il faut s'assurer que les informations livrées par les appareils de

surveillance et de mesures sont correctes.

La disponibilité et la mise en œuvre des schémas de communication permettent une

bonne maîtrise du circuit de l’information.

4.3 Caractérisation du niveau de maintenance a mettre en œuvre

La correction des défauts observés sur le réseau requiert des actions de maintenance

qui se distinguent par leur niveau.

Niveau 1 : ce sont des actions simples et nécessaires à l’exploitation et réalisées sur

des éléments facilement accessibles en toute sécurité. Ces actions sont réalisées à

l’aide d’équipements de soutien intégrés aux biens. A titre d’exemples, signalons les

appoints d’eau batteries, appoints de gaz SF6 et huile, remplacements des bandes des

enregistreurs, coupes de plantes grimpantes, remplacement des filtres, entretien des

radiateurs, nettoyage extérieur des postes et des centrales etc. Les dispositions

suivantes sont de rigueur :

Les agents habilités chargés de la maintenance de 1 er niveau devront se munir

des équipements de protection individuelle adéquats, travailler selon le Carnet de

Prescriptions au Personnel (CPP) et respecter strictement les prescriptions de

sécurité et de voisinage propres à chaque ouvrage (UTE C18-510).

La manipulation des prélèvements, déchets et autres produits doivent respecter

les exigences environnementales et de santé en vigueur (Cf. ISO 14001, OHSAS

18001 ; et les instructions relatives à la Gestion des déchets).

Au cours des déplacements dans l’exécution de la surveillance, les collaborateurs

devront se prémunir du risque routier par le respect du code de la route et de la

conduite préventive.

En cas de dangers particuliers identifiés (abeilles, guêpes, serpents etc.) doter

les collaborateurs d’EPI adaptés. De même, pour les agressions physiques

causées par tiers, observer les règles de prudence, alerter la hiérarchie et joindre

les autorités en charge de la sécurité civile (police, gendarmerie).

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

En cas d’incident ou d’accident grave et imminent, alerter immédiatement les

services d’urgence, l’exploitant et les chargés de conduite centralisée et

l’ingénieur sécurité.

La FIX (Fiche d'Intervention eXploitation) qui sanctionne ces travaux (du niveau 1) est

tenue disponible au niveau du poste ou de la centrale pour servir de base statistique et

de contrôle à postériori.

Niveaux 2, 3 et 4 : ils sont réalisés par les équipes spécialisées de maintenance de la

DCD.

Les fonctions impliquées dans les traitements dépendent du domaine électrique

concerné :

En HTB : le chef de poste informe la section exploitation poste pour ouverture de la DT

et l‘ATR pour suivi (cf. Exploitation des postes sources, DCD IT 68).

En HTA : l’exploitation émet une fiche problème adressée à l’ATM.

En centrales isolées : le chef de section exploitation des centrales isolées adresse un

BT au chef de section maintenance des centrales isolées.

Niveau 5 : il fait appel à de l’expertise extérieure en général mandatée par le

constructeur ou l’installateur.

Lorsque l’intervention requise est de niveau supérieur à 1, l’auteur du constat (chef de

poste, Section thermographie, TST, appui et assistance, exploitant) rédige ou fait

rédiger les BT ou DT qui seront consolidés par les BOM ou ATM pour planification et

traitement par les sections de maintenance. Chaque niveau d’acteur fait un suivi

(tableau de problèmes transmis ou reçus et suivi associé) qui permet un traitement

effectif des anomalies constatées.

Suivi des recommandations et traitement des anomalies

Les inspections des sections d’appui de la Direction Technique d’une part, mais aussi

des chargés d’exploitation d’autre part, doivent faire l’objet des traitements appropriés et

dans les délais préconisés pour assurer la fiabilité, la disponibilité et le bon

fonctionnement des ouvrages des réseaux concernés. Les rapports produits seront

transmis aux hiérarchies pour approbation et diffusion aux fins d’information et de

corrections des anomalies constatés.

La structure chargée des inspections, de même que celle chargée du traitement doivent

chacune pour son compte, tenir systématiquement à jour un tableau de suivi des

recommandations d’actions et de leurs traitements.

Chaque chargé d’exploitation et chaque chargé de conduite local doit consigner par écrit

et tenir à jour les états relatifs au comportement de son réseau.

Application des mesures conservatoires

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Des incidents ou des accidents (électrisation, incendie…) peuvent être constatés

pendant la surveillance des ouvrages, A leur survenance, des manœuvres et actions

d’urgence sont menées pour sauvegarder les biens matériels et les personnes, et

réalimenter la clientèle.

L’opérateur (chargé de conduite éventuellement local) applique les Règles Générales

d’Exploitation, les consignes particulières d'exploitation, les consignes de reconstitution

de réseau et autres consignes techniques appropriées à la situation.

L’application de ces mesures se fera dans le respect strict des prescriptions de sécurité

(UTE C18-510) et des consignes relatives aux premiers secours donnés aux victimes

(UTE C18-510).

La suite donnée au traitement des incidents comporte les préoccupations suivantes :

La collecte et l’archivage des enregistrements des anomalies d'exploitation par les

consignateurs d'états dont les restitutions sont exploitées comme preuves des actions

incidemment menées ainsi que des chronologies observées, cela pour analyses

d’incidents. Un état récapitulatif des incidents est mensuellement élaboré et diffusé à la

Direction Technique et la DISTRIBUTION par le chargé d’exploitation.

La diffusion d’un flash d’information en cas d’incidents importants (DCD IT 52).

La gestion des crises et/ou le traitement des dossiers sinistres, respectivement à travers

les procédures système et transverses associées.

4.4 Contrôler et valider les résultats de surveillance

L‘ensemble des résultats de la surveillance doit faire l’objet d’un contrôle hiérarchique

en temps réel et à postériori (mensuel ou annuel), et être recoupé avec les données du

terrain (diffusion d’états et rapports).

Les différents documents produits dans la surveillance des ouvrages, et consolidés en

états, synthèse et rapports mensuels ou annuels dans les DRs, les SDs, puis la

Direction Technique, viendront alimenter les revues de processus et d’activités.

5. PERMANENCE DE SERVICE

5.1 Généralités

Conformément au contrat de concession (chapitre 8 paragraphe 1), une permanence

est organisée de façon systématique par la DISTRIBUTION pour répondre aux

sollicitations des clients et du réseau électrique 24 h / 24. Elle est assurée sur toute

l’étendue du territoire par la mise en place :

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

D’un service d’astreinte pendant les heures non ouvrées

D’un service de quart dans les Bureaux Centraux de Conduite et de Dépannage

(BCC / BCD), à Abidjan et à Bouaké ainsi que dans les centrales isolées

classiques

D’un service quart de dépannage 24 h / 24 à Abidjan et à Bouaké

L’organisation et les exigences de vigilance et surtout de communication peuvent être

impactées par des situations de caractère plus ou moins exceptionnel.

En période exceptionnelle (fêtes de fin d’année, événement à caractère national,

politique ou en situation de condition atmosphérique difficile) une liste additive est jointe

sur décision du Directeur Technique Distribution ou du Directeur Régional pour tenir

compte du surcroît de travail ou pour renforcer la sécurité d’exploitation.

Lorsqu’une situation d’urgence est identifiée avant ou pendant la permanence, ce sont

les dispositions prescrites par la CIE qui s‘appliquent avec les instructions d’urgence

associées.

Le contexte peut évoluer en situation de crise. Ce sont alors les dispositions prescrites

par la CIE qui sont applicables.

Les dispositions d’alerte demeurent toujours celles prescrites par les schémas de

communication du BCD, du BCC et plus généralement des règles générales

d’exploitation.

Préparation de la permanence

Le personnel pouvant assurer la permanence est déterminé par le poste occupé. La

liste en vigueur (mise à jour et diffusée trimestriellement) est celle disponible à la Sous

Direction Exploitation (DTD/SDE). Cette liste est arrêtée en fonction de la compétence,

de l’expérience et de la disponibilité des collaborateurs pouvant intervenir en situation

de crise. La liste comporte leurs contacts téléphoniques (fixe et/ou mobile) et/ou radios

et elle est diffusée à tous les concernés.

5.2 Diffusion du planning de permanence

5.2.1 Astreinte

Les exploitations concernées par la permanence élaborent un planning trimestriel

d’astreinte à transmettre à la Direction Technique au plus tard 10 jours ouvrables

avant le début du trimestre. A partir de ce planning, la Direction Technique élabore un

programme hebdomadaire pour confirmation par ces structures 08 jours avant. Après

confirmation et validation, le programme hebdomadaire est diffusé 3 jours avant le

début (tous les mardis), selon une liste de diffusion, pour exécution.

5.2.2 Quart

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Le planning mensuel de quart (BCC, BCD, Centrale isolée) comporte les différentes

équipes de roulement pour chaque quart de service. Il est communiqué à la Direction

Technique Distribution 5 jours avant le mois et diffusé en interne. Celui des équipes de

dépannage 24 h / 24 est communiqué au BCD et confirmé à chaque prise de service.

5.3 Organisation de la permanence

L’organisation de la permanence à la DISTRIBUTION se fait à trois niveaux (Cf. RGE)

5.3.1 Niveau distribution

Au niveau de toute la DISTRIBUTION, il y a un responsable d’astreinte, un sous-

directeur de la Direction Technique Distribution qui est responsable de toute

l’organisation de l’astreinte devant la hiérarchie. A chaque prise d’astreinte, il est

informé de la situation générale du réseau par les collaborateurs du BCC (voir journal

de bord).

5.3.2 Niveau Direction Régionale

Au niveau de la Direction régionale on distingue comme acteur de la permanence

5.3.3 Le responsable de permanence

Cette permanence est assurée par le DR, l’ATR, l’ATC et le RMT. Il est le responsable

de la permanence devant la hiérarchie. Il est informé à chaque prise d’astreinte par son

prédécesseur de la situation du réseau. Sa mission est :

De prendre des décisions dans sa zone de responsabilité

D’organiser les opérations nécessitant des compétences et des moyens

conséquents

5.3.4 Le contremaître et le responsable secteur

Cette permanence est assurée par un chargé (exploitation, équipe lourde, maintenance

HTA), un Responsable Technique, un Chef d’Exploitation ou d’Arrondissement qui

connaît bien l’organisation et la gestion de l’exploitation. Sa mission est :

D'informer le responsable de permanence de l’occurrence de tout

problème majeur.

D’assurer aux agents de permanence ou à l’équipe de dépannage le

matériel nécessaire pour les interventions

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Il apporte l’aide et la compétence supplémentaires aux agents de

permanence ou à l’équipe de dépannage dans des situations compliquées

(Anomalie sur alimentation, incendie, casse, …).

Dans les Directions Régionales de l’intérieur, cette fonction est assurée par le

responsable de permanence

5.3.5 Les agents de permanence

Cette permanence est assurée par différents collaborateurs qui ont la compétence et les

habilitations nécessaires pour réaliser différents types de travaux en raison de leur

connaissance et de leur expérience sur le terrain.

5.3.6 Niveau services centraux

Au niveau des Services centraux (Abidjan, Bouaké et Man) la permanence est

assurée en appui aux Directions Régionales pour des questions de maintenance ou

d’exploitation nécessitant des moyens dont la Direction régionale ne dispose pas

(Recherche de défaut souterrain par exemple). On distingue les acteurs suivants :

Le responsable d’Exploitation & Maintenance : C’est un chef de service ou

un cadre technique (ou parfois le sous-directeur à Bouaké). Il coordonne

les différents travaux des structures centrales

Le contremaître exploitation et le contremaître maintenance : Ils assurent

aux différentes équipes d’exploitation ou de maintenance tous les

éléments nécessaires à leurs interventions

L’ingénieur de sécurité : Il intervient en cas de sinistre (électrocution,

électrisation, incendie, etc.)

Les agents de permanence : ils assurent la maintenance corrective des

équipements (Eclairage public, cellule HTA, câble souterrain,

transformateurs etc.…)

Le BCC, le BCD, les équipes de dépannages 24 h / 24 (à Abidjan et Bouaké) et les

centrales isolées classiques ont une organisation basée sur le quart de service. A la

prise de service de quart :

Les équipes de dépannage et celles du BCD se communiquent les noms

Une passation formelle de service est exigée avec les agents qui viennent

de finir le service de quart, pendant laquelle ils font notamment le point des

événements majeurs survenus pendant le quart (DCD IS 62 04)

5.3.7 Renforcement de la permanence

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

En cas d’événement exceptionnel (fête de fin d’année, événement à caractère national,

politique ou en situation de condition atmosphérique difficile) ou en situation de crise

(application des dispositions de la CIE), le DTD ou le DR, peut décider du renforcement

de la permanence (astreinte et quart) à la DISTRIBUTION.

La SDE fixe avec le DTD et les exploitants concernés les dispositions à mettre en place

(nombre d'agents en renfort de permanence, lieux de permanence, durées et délais de

mise en place etc.). Chaque exploitation impliquée dans cette opération transmet un

programme à la Direction Technique pour consolidation. Le suivi du plan ainsi élaboré

est fait par la Direction Technique sur l'ensemble des exploitations DISTRIBUTION et

localement par le responsable de chaque structure (DR, ATR, SD, Chef de Service ou

de Sections)

NB :

Tous les acteurs de la permanence doivent être joignables par téléphone, radio portable

ou tout autre moyen de communication. Ils sont disponibles toute la durée de la

permanence. Le cas échéant (maladie ou absence), ils sont remplacés par un autre

collaborateur de la permanence qui est disponible et sont tenus de prévenir le BCC /

BCD et le responsable d’astreinte de la localité de leur indisponibilité momentanée.

Le schéma général de communication et les schémas de communication BCC et BCD

sont de rigueur pour la maîtrise et l’efficace gestion de l’information.

Toute modification dans les numéros de téléphone et radio doit être signalée au

responsable de structure qui la communiquera à SDE une semaine avant la prochaine

astreinte de ce collaborateur.

Les agents habilités chargés de l’exécution des travaux pendant l’astreinte devront se

munir des équipements de protection individuelle adéquats, travailler selon le Carnet de

Prescriptions au Personnel (CPP) et respecter strictement les prescriptions de sécurité

et de voisinage propres à chaque ouvrage (UTE C18-510).

La manipulation des prélèvements, déchets et autres produits doit respecter les

exigences environnementales et de santé en vigueur (Cf. ISO 14001, OHSAS 18001).

Au cours de l’exécution de la permanence, les agents d’astreinte devront se prémunir

du risque routier par le respect du code de la route et de la conduite préventive.

En cas d’incident ou d’accident grave et imminent, alerter immédiatement les services

d’urgence, l’exploitant, les chargés de conduite centralisée et l’ingénieur sécurité.

6. MAINTENANCE

6.1 Définition

Selon la définition de l'AFNOR, la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien

dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

La maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de réglage,

de révision, de contrôle et de vérification des équipements matériels (machines,

véhicules, objets manufacturés, etc.) ou même immatériels (logiciels).

Un service de maintenance peut également être amené à participer à des études

d'amélioration du processus industriel, et doit, comme d'autres services de l'entreprise,

prendre en considération de nombreuses contraintes comme la qualité, la sécurité,

l'environnement, le coût, etc.

6.2 Définitions normatives

Une première définition normative de la maintenance est donnée par l'AFNOR en 1994

(norme NFX 60-010), à savoir « l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de

rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé ».

Depuis 2001, elle a été remplacée par une nouvelle définition, désormais européenne

(NF EN 13306 X 60-319) : « Ensemble de toutes les actions techniques, administratives

et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le

rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

La Fédération européenne des sociétés nationales de maintenance (European

Federation of National Maintenance Societies ou EFNMS)5 propose une définition

similaire en anglais : « All actions which have the objective of retaining or restoring an

item in or to a state in which it can perform its required function. The actions include the

combination of all technical and corresponding administrative, managerial, and

supervision actions » (littéralement : « Toutes les actions qui ont pour objectif de garder

ou de remettre une chose en état de remplir la fonction qu’on exige d’elle. Ces actions

regroupent toutes les actions techniques et toutes les actions d’administration, de

direction et de supervision correspondantes »).

La maintenance est l’ensemble des opérations effectuées sur un équipement donné,

pour conserver au mieux ses performances afin de garantir la continuité et la qualité de

service. (Contribuer à l’harmonisation et à la fiabilité des réseaux aériens HTA

6.3 Typologie de la maintenance du matériel

Il existe deux façons complémentaires d'organiser les actions de maintenance :

6.4 La maintenance préventive,

Elle consiste à intervenir sur un équipement avant que celui-ci ne soit défaillant, afin de

tenter de prévenir toute panne. On interviendra de manière préventive soit pour des

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

raisons de sûreté de fonctionnement (les conséquences d'une défaillance étant

inacceptables), soit pour des raisons économiques (cela revient moins cher) ou parfois

pratiques (l'équipement n'est disponible pour la maintenance qu'à certains moments

précis). La maintenance préventive se subdivise à son tour en :

6.4.1 Maintenance systématique,

Elle désigne des opérations effectuées systématiquement, soit selon un calendrier (à

périodicité temporelle fixe), soit selon une périodicité d'usage (heures de

fonctionnement, nombre d'unités produites, nombre de mouvements effectués, etc.) ;

Sa programmation est périodique

6.4.2 Maintenance conditionnelle,

Elle est réalisée à la suite de relevés ou de mesures (kilométrage, temps de

fonctionnement, etc.), de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement

(thermographie infrarouge, analyse vibratoire, contrôle non destructif, mesure

d'épaisseur, analyse d'huile, etc.) ;

Sa programmation est imminente

6.4.3 Maintenance prévisionnelle,

Elle est réalisée à la suite d'une analyse de l'évolution de l'état de dégradation de

l'équipement (par exemple contrôle périodique défini par le constructeur ou

l’expérience).

Sa programmation est périodique

6.5 La maintenance corrective,

Qui consiste à intervenir sur un équipement lorsque celui-ci est défaillant ; elle se

subdivise en :

6.5.1 Maintenance palliative :

C’est le dépannage (donc provisoire) de l'équipement, permettant à celui-ci d'assurer

tout ou partie d'une fonction requise ; elle doit toutefois être suivie d'une action curative

dans les plus brefs délais ;

Sa programmation est immédiate

6.5.2 Maintenance curative :

C’est la réparation (donc durable) consistant en une remise en l'état initial ou apte à la

fonction requise.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Sa programmation est immédiate

Malgré le caractère urgent et l’absence du mode opératoire de cette forme de

maintenance, les interventions doivent se faire avec le minimum de sécurité (choix de

l’outillage et du matériel) et toutes les dispositions possibles à prendre au cours de ces

interventions.

6.6 Niveaux de maintenance

La norme NF X 60-000 (avril 2016) définit, à titre indicatif, cinq « niveaux de maintenance »

(comprendre « interventions ») :

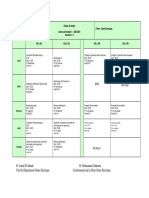

Travaux Lieu Personnel Exemple

Remise à zéro d'un

Niveau Réglages simples - pas de Exploitant du automate après arrêt

Sur place

1 démontage ni ouverture du bien bien d'urgence, changement

de consommable

Dépannage par

échange standard Changement d'un relais

Niveau Technicien - contrôle de fusibles -

Opérations mineures Sur place

2 habilité réenclenchement de

de maintenance disjoncteur

préventive

Identification et

diagnostic de pannes

Réparation par

Identification de

échange standard

Sur place ou dans l'élément défaillant,

Niveau Réparations Technicien

atelier de recherche de la cause,

3 mécaniques mineures habilité

maintenance élimination de la cause,

Maintenance remplacement

préventive (par ex.

réglage ou

réalignement des

appareils de mesure)

Travaux importants de

maintenance

corrective ou

préventive sauf Atelier spécialisé

Equipe avec Intervention sur matériel

rénovation et avec outillage

Niveau encadrement dont la remise en

reconstruction général, bancs de

4 technique service est soumise à

mesure,

spécialisé qualification

documentation

Réglage des appareils

de mesure

Contrôle des étalons

Rénovation

Moyens Mise en conformité

Niveau Reconstruction Constructeur ou

proches de la selon réglementation

5 Réparations reconstructeur

fabrication d'équipements lourds

importantes

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

6.7 Maintenance prévisionnelle

La maintenance prévisionnelle (aussi appelée « maintenance prédictive » par calque

de l'anglais predictive maintenance, ou encore « maintenance anticipée ») est

une maintenance conditionnelle basée sur l’anticipation du franchissement d’un seuil

prédéfini qui permet de donner l'état de dégradation du bien avant sa détérioration

complète

6.7.1 Définition et principe

La maintenance prévisionnelle est, selon la norme NF EN 13306 X 60-319, une

« maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de

l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien ».

Son principe est le suivant : tout élément manifeste des signes, visibles ou non, de

dégradation qui en annoncent la défaillance. Le tout est de savoir reconnaître ces

signes précurseurs. Des appareils permettent de mesurer cette dégradation, laquelle

peut être une variation de température, de vibration, de pression, de dimension, de

position, de bruit, etc. Ces dégradations peuvent donc être d’ordre physique, chimique,

comportemental, électrique ou autre

.

6.7.2 Objectifs

Le but de cette maintenance est d’agir sur l’élément défaillant au plus près de sa période de

dysfonctionnement. Elle permet aussi de suivre une dégradation dans le cas d’une durée de vie

variable d’un élément. Toutes ces actions permettent donc de réduire la fréquence des pannes

tout en optimisant la fréquence des interventions préventives.

La maintenance prévisionnelle a la particularité d’être facile à suivre mais est plus complexe à

mettre en place.

6.7.3 Méthodes

Pour mettre en place une maintenance prévisionnelle il est nécessaire de :

Lister les éléments à surveiller,

Connaître ou trouver la méthode de surveillance à appliquer,

Vérifier la possibilité d’implantation de ce dispositif,

Connaître ou découvrir la mesure de base,

Établir le ou les seuils d’alerte,

Décider de la méthode d’alerte,

Établir la périodicité de vérification,

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Prévoir l’étalonnage du capteur,

Introduire la procédure dans le plan de maintenance préventive.

On notera le principe suivant : La dégradation est à mettre en relation avec la durée dans le

temps. Le franchissement d’un seuil prédéterminé enclenchera l’action de maintenance.

6.7.4 Outils

Les outils de la maintenance prévisionnelle sur les machines tournantes sont :

La détection de défauts par ultrasons,

L’analyse des vibrations (ou analyse vibratoire),

L’analyse spectrale,

L’analyse des fluides,

L’analyse des huiles,

La thermographie infrarouge,

Le lignage laser pour machines horizontales ou verticales,

Le contrôle des harmoniques,

Le contrôle par examen visuel,

Le contrôle par ressuage,

Le contrôle d'étanchéité

La magnétoscopie.

Les courants de Foucault

6.8 Maintenance préventive

Calquée de l'anglais preventive maintenance, l'expression maintenance

préventive désigne le remplacement, la révision, ou la réfection d'un élément matériel

avant que celui-ci n'entraîne une avarie

.

6.8.1 Définition

La définition donnée par l'AFNOR est la suivante : « Maintenance exécutée à des

intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la

probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien »1

.

6.8.2 Typologie

On peut subdiviser la maintenance préventive en trois types.

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

La maintenance systématique (angle. scheduled maintenance), maintenance

obéissant à un échéancier (angl. schedule) établi en fonction du temps et du

nombre d'unités d'exploitation.

Définition de la norme européenne : « Maintenance préventive exécutée à des

intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans

contrôle préalable de l'état du bien » (extrait norme NF EN 13306 X 60-319).

La maintenance conditionnelle (calque de l'anglais conditional maintenance),

maintenance subordonnée à l'apparition d'indices révélateurs de l'état

(angl. condition) d'un élément matériel. Consacrée par l'usage, cette expression

est une traduction fautive, l'anglais conditional signifiant ici non pas

« conditionnel » (au sens de soumis à des conditions) mais « reposant sur l'état »

du matériel (comme dans l'expression anglaise équivalente condition-based

maintenance).

Définition de la norme européenne : « Maintenance préventive basée sur une

surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce

fonctionnement intégrant les actions qui en découlent » (extrait norme NF EN 13306 X

60-319).

La maintenance prévisionnelle (angl. predictive maintenance), maintenance

partant de la surveillance de l'état du matériel et de la conduite d'analyses

périodiques pour déterminer l'évolution de la dégradation du matériel et la

période d'intervention. Le calque « maintenance prédictive » est à éviter car en

maintenance, il n'y a pas de lecture dans le marc de café (on prévoit, on ne prédit

pas).

Définition de la norme européenne : « Maintenance conditionnelle exécutée en suivant

les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la

dégradation du bien ».

6.9 Maintenance conditionnelle

Calque de l'anglais conditional maintenance, l'expression « maintenance

conditionnelle », désormais consacrée par l'usage, désigne la maintenance

subordonnée à l'état — en anglais condition — du matériel (une expression équivalente

en anglais est d'ailleurs condition-based maintenance ou CBM.

6.9.1 Définition

La définition de la norme européenne est la suivante : « Maintenance préventive basée

sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

fonctionnement intégrant les actions qui en découlent » (extrait norme NF EN 13306 X

60-319 de juin 2011).

Exemple

À titre d'exemple, remplacer des plaquettes de frein d'une voiture quand le voyant

lumineux correspondant s'allume sur le tableau de bord, relève de la maintenance

(préventive) conditionnelle.

6.9.2 Techniques employées

L'état de santé du matériel fait l'objet d'une surveillance au moyen de techniques

comme l'analyse des vibrations (angl. vibration analysis) ou analyse vibratoire,

la tribologie (angl. tribology) et la thermographie par infra-rouges (angl. infrared

thermography) ou thermographie infrarouge, qui permettent de savoir s'il va y avoir une

avarie et quand celle-ci se produira (les spécialistes anglais parlent de condition

monitoring, littéralement « surveillance de l'état »). Il ne reste plus qu'à prendre les

mesures qui s'imposent pour éviter l'avarie.

6.9.3 Démarche de mise en place

Cette démarche ne peut se faire qu'avec une véritable volonté de la part de la direction

d'engager les moyens nécessaires et ceci selon les étapes suivantes :

Cibler les machines critiques où les avaries entraîneraient des coûts d’arrêt de

production élevés, de la non qualité, des risques pour le personnel et

l’environnement ;

Faire le bilan des pannes et dégradations connues et possibles à l’aide de

l'AMDEC, d’historiques de panne, d’arbres de dépannage ;

Faire le bilan des dégradations perceptibles par des symptômes, et déterminer

les outils les mieux adaptés à leur détection ;

Comparer, chez les différents fournisseurs, les matériels de détection, se

renseigner chez des utilisateurs sur les résultats obtenus, demander un test sur

site ;

Calculer la rentabilité économique de la démarche en prenant en considération

tous les aspects, notamment en matière de personnel ;

Imaginer les compléments ultérieurs possibles afin de choisir un matériel au

besoin évolutif ;

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Bien choisir les personnes affectées à cette surveillance ; curiosité, esprit

d’induction, méthode, connaissances pluritechniques, travail en équipe sont

indispensables ;

Effectuer un bilan annuel afin de quantifier les gains et de vérifier la rentabilité de

la démarche, réfléchir à des améliorations éventuelles

6.10 Maintenance systématique

La maintenance systématique (en anglais scheduled maintenance) est, avec

la maintenance conditionnelle et la maintenance prévisionnelle, un des trois sous-types

de la maintenance préventive. Elle désigne des opérations effectuées

systématiquement, soit selon un calendrier (à périodicité temporelle fixe), soit selon une

périodicité d'usage (nombre d'heures de fonctionnement, nombre d'unités produites,

nombre de mouvements effectués, etc.). Aucune intervention n’a lieu avant l’échéance

déterminée à l'avance.

6.10.1 Définition selon la norme européenne

« Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un

nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien » (extrait

norme NF EN 13306 X 60-319).

6.10.2 Domaine d'application

Ce type de maintenance s'adresse de préférence à des équipements

Dont la défaillance menacerait la sécurité des biens et des personnes,

Dont la défaillance entraînerait des coûts élevés,

Dont l'arrêt ou le redémarrage est long,

Qui sont soumis à des obligations réglementaires.

6.10.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre d'une maintenance systématique suppose

Une étude préalable pour en déterminer le coût,

Le choix d'une fréquence fixe d'intervention en fonction du temps moyen de

bon fonctionnement,

Une planification des tâches à exécuter et des mesures de sécurité à prendre,

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Une préparation des documents nécessaires,

La rédaction de rapports de visite,

L’exploitation des résultats pour dresser l'historique des interventions et

réajuster la fréquence d'intervention.

6.10.4 Avantages

La maintenance systématique a plusieurs avantages :

Elle est facile à gérer, les périodes d'intervention étant fixes,

Elle permet d'éviter les détériorations graves,

Elle diminue les risques d'avarie imprévue.

6.10.5 Inconvénient

L'inconvénient d'une telle stratégie est qu'elle repose sur l'hypothèse d'un temps moyen

de bon fonctionnement constant, ce qui implique un taux de défaillances constant, alors

qu'en réalité un équipement vieillit (phénomènes d'usure), ce qui se traduit par une

diminution du temps moyen de bon fonctionnement 3.

6.11 Maintenance corrective

La maintenance corrective est l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le

fonctionnement d'un élément matériel (appelé « bien » ou « entité » dans le jargon de la

spécialité) par sa réparation, sa restauration à l'état antérieur ou son remplacement.

Cette dénomination est le calque de l'expression anglaise corrective maintenance.

6.11.1 Définition

La définition de la norme européenne est : « Maintenance exécutée après détection

d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir

une fonction requise » (extrait norme NF EN 13306 X 60-319 de juin 2011).

6.11.2 Maintenance corrective curative et maintenance corrective

palliative

Explotation et Maintenance des Réseaux HTA Page 2

Certains auteurs utilisent l'expression « maintenance curative » (angl. curative

maintenance) comme synonyme de « maintenance corrective », alors qu'elle n'est

qu'une partie de la maintenance corrective (celle qui se solde par la restauration de

l'élément matériel à l'état antérieur), par opposition à une maintenance corrective dite

« palliative » (ou, pour parler simplement, un dépannage provisoire). Cette dernière

distinction est ignorée des auteurs de langue anglaise.

6.11.3 Maintenance corrective immédiate et maintenance

corrective différée

Une autre distinction opérée dans la maintenance corrective prend pour base le

caractère immédiat ou différé de l'intervention, distinguant :

La maintenance corrective immédiate (anglais : immediate corrective

maintenance), effectuée tout de suite après la panne ;

La maintenance corrective différée (angl. deferred corrective maintenance), en

forme abrégée maintenance différée, retardée en fonction de règles de

maintenance données.

En informatique, la maintenance corrective vise à la correction des anomalies et

dysfonctionnements d'un logiciel, provenant de bogues ou d'une programmation

inadaptée. Les contrats prévoyant ce type de maintenance distinguent généralement

des délais d'intervention en fonction du caractère bloquant ou non des anomalies

rencontrées3

.

6.11.4 Maintenance corrective palliative