Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Les Figures de Styles

Les Figures de Styles

Transféré par

Oumama BoudaliCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Les Figures de Styles

Les Figures de Styles

Transféré par

Oumama BoudaliDroits d'auteur :

Formats disponibles

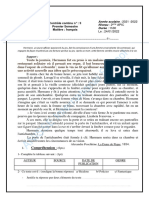

Les figures de style

Une figure de style est un procd qui consiste rendre ce que lon veut dire plus expressif, plus impressionnant,

plus convaincant, plus sduisantElle est utilise en littrature, dans les beaux discours mais aussi dans le langage

courant. utrement dit, une figure de style permet de crer un effet sur le destinataire dun texte !crit ou parl".

Les figures par analogie ( Elles permettent de crer des images ) :

#omparaison Elle tablit un rapport de ressemblance entre deux

lments (le compar et le comparant), laide dun

outil de comparaison (comme, ainsi que, plus

que, moins que, de mme que, semblable ,

pareil , ressembler, on dirait que)

Ex : Gaston est aussi aimable qu'une porte de prison.

Ses yeux verts ressemblaient deux pures meraudes.

La terre est bleue comme une orange. (Eluard

compar comparant

$tap%ore Cest une comparaison sans outil de comparaison.

Les termes y sont pris au sens i!ur.

Ex : !uel ours "

#l pleut des cordes.

$ette %aucille d'or dans le c& des toiles ('.(ugo

) lune ) ciel

&ersonnifi'

cation

Elle reprsente une c"ose ou une ide sous les traits

dune personne.

Ex : La %or*t gmit sous le vent.

+n soir, -'ai assis la .eaut sur mes genoux / Et -e l'ai

trouve am0re. (1imbaud

llgorie Elle reprsente de a#on concr$te et ima!e les

di%ers aspects dune ide abstraite. Elle se rep$re

sou%ent !r&ce lemploi de la ma'uscule.

(rocessus de symbolisation, par personnification.

Ex : (iver, vous n'*tes qu'un vilain "

Et est plaisant et gentil... ($&arles d'2rlans

3llgorie en image : La Libert guidant le peuple (tableau

d'Eug0ne 4elacroix

).*. + ,uand une comparaison ou une mtap"ore est tellement utilise quelle de%ient use et banale, elle se transorme +

- en expression lexicalise + Ex : %ondre en larmes, prendre ses -ambes son cou 5 verser des torrents de larmes 5 *tre doux comme un mouton,

une bouc&e d'gout, les bras d'un %auteuil6

- en clic" + Ex : des c&eveux d7or 5 un c8ur de pierre6

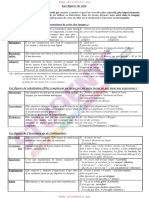

Les figures de substitution (Elles remplacent un terme par un autre terme ou par toute une expression ) :

$tonymie Elle remplace un mot par un autre mot selon un lien

lo!ique, par une relation analo!ique.

Ex : 9e viens de lire un :ola. ; .oire un verre.

#l est premier violon l7orc&estre de <aris..

La table => s'impatiente.

$'est une dcision de l'Elyse.

(ynecdoque Elle consiste dsi!ner la partie pour le tout (et le

tout pour la partie), ainsi que la mati$re pour lob'et

et le particulier pour le !nral..

C.est un cas particulier de la mtonymie.

Ex : Les voiles disparurent l7&ori?on.

La @rance a gagn par > A contre l'#talie.

Les deux escrimeurs crois0rent le %er. ; 1ev*tir un vison.

&rip%rase Elle remplace un mot par une expression qui le

dinit. /n simple mot est remplac par des

lments de p"rase plus complexes, 'ouant sur

l.implicite.

Ex : La 'enise du Bord ( ) .ruges

Le roi des animaux.

La ville rose ( ) Coulouse

la langue de S&aDespeare ( ) anglais

Les figures de linsistance ou de lattnuation :

)yperbole Elle consiste exa!rer. Elle donne du relie pour

mettre en %aleur une ide, un sentiment.

Ex : 9e meurs de soi%.

+n vent dcorner les b8u%s.

$'est trop bon "

ccumula'

tion

0numration plus ou moins lon!ue de termes.

( exc$s, ampliication )

Ex : 3dieu, veau, vac&e, coc&on, couve. ( La @ontaine

1ien n7tait si beau, si leste, si brillant, si bien ordonn que

les deux armes. Les trompettes, les %i%res, les &autbois, les

tambours, les canons %ormaient une &armonie telle qu7il n7y

en eut -amais en en%er. ('oltaire

*radation Cest une numration de termes or!anise de

a#on croissante ou dcroissante.

Ex : 'a, cours, vole et nous venge " ($orneille

9e me meurs, -e suis mort, -e suis enterr. (Eoli0re

$7est un roc "6 c7est un pic "6 c7est un cap "

!ue disF-e, c7est un cap G6c7est une pninsule " (1ostand

Eup%misme Elle consiste attnuer lexpression dune ide,

dun sentiment (pour ne pas dplaire ou c"oquer).

Ex : #l nous a quitts ( ) mort ; Les non voyants.

3ller au petit coin

Eon pouse est un peu enveloppe.

9e lui ai c&atouill les cHtes.( ) battre

Litote Elle consiste dire moins pour aire entendre plus. Ex : 'a, -e ne te &ais point. ($orneille

#l n'est pas sot, cet en%ant "

2n ne mourra pas de %aim au-ourd7&ui.

9e ne dis pas non ( ) 9'accepte volontiers

nap%ore 1ptition de(s) mme(s) terme(s) en dbut de

plusieurs p"rases, de plusieurs %ers, de plusieurs

propositions. 2n mart$le ainsi une ide, on insiste,

on souli!ne.

Ex : $oeur qui a tant r*v,

I coeur c&arnel,

I coeur inac&ev,

$oeur ternel ( $&arles <guy

&aralllisme 1ptition de la mme construction de p"rase

(autrement dit de la mme structure syntaxique).

Ex : #nnocents dans un bagne, anges dans un en%er ((ugo

@emme nue, %emme noire, ; '*tue de ta couleur qui est

vie, de ta %orme qui est beaut. (Seng&or

+uestion

oratoire

,r%torique

3irmation d!uise sous la orme dune question.

( question dont ont connait la rponse )

Ex : Be suisF-e pas adorable G

$omment mon client aFtFil pu tuer sa %emme, alors qu7au

moment du crime, il tait mille Dilom0tres G

Les figures dopposition :

ntit%-se 2pposition tr$s orte entre deux termes. Ex : !ui aime bien c&Jtie bien.

#ci c7tait le paradis, ailleurs l7en%er. ('oltaire

9e sentis tout mon corps et transir et brKler. (1acine

.xymore 4eux termes, unis !rammaticalement, sopposent

par leur sens. L.union de mots contraires rappe

l.ima!ination.

Ex : +n silence assourdissant ( $amus

Elle se &Jte avec lenteur ( la tortue de La @ontaine

La .*te &umaine d7Emile :ola

$ette obscure clart qui tombe des toiles ($orneille

ntip%rase Elle exprime une ide par son contraire dans une

intention ironique. 2n dit le contraire de ce qu.on

pense.

Ex : Cu as eu un ?ro en &istoire G 3&, bravo "

9e suis dans de beaux draps "

#%iasme 4eux expressions se sui%ent, mais la deuxi$me

adopte lordre in%erse (3 5 * 6 * 5 3)

Ex : #l y a de l7+rgo dans l7air, il y a de l7air dans +rgo.

#l %aut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.

Le c8ur a ses raisons que la raison ignore.

&aradoxe 7l nonce une opinion contraire lide commune,

ain de surprendre, de c"oquer, din%iter la

rlexion.

Ex : Les premiers seront les derniers. ; #n vino veritas.

4e nombreux en%ants au !.#. tr0s lev sont en c&ec

scolaire.

Les figures de rupture :

nacolut%e 1upture de construction syntaxique. Ex : Le ne? de $lopJtre, s7il eKt t plus court, la %ace de la

terre en eKt t c&ange. (<ascal

Eais moi, la barre du bourreau s7tait, au premier coup,

brise comme un verre. (3. .ertrand

Ellipse 3bsence dun ou de plusieurs mots. Ex : L72ral, parce que -e le vaux bien.

La Cunisie, mon papa et plou% "

/eugma 1approc"ement dun mot concret et dun mot

abstrait dans un mme nonc.

Ex : #l prit du ventre et de l7importance.

Les figures qui jouent sur les sons :

ssonance 1ptition dun mme son de %oyelle dans une

mme p"rase ou dans un ensemble de %ers.

Ex: Les sanglots longs

4es violons

4e l'automne

.lessent mon coeur

4'une langueur

Eonotone ('erlaine

llitration 1ptition du mme son de consonne, c"o

%ocalique de consonnes.

Ex : <our qui sont ces serpents qui si%%lent sur vos t*tes G

(1acine

+n c&asseur sac&ant c&asser doit savoir c&asser sans son

c&ien.

&aronomase 1approc"ement de deux "omonymes (qui se

prononcent pareil) ou de deux paronymes (qui se

prononcent presque pareil)

Ex. : #l n7y a que Eaille qui m7aille "

!ui se ressemble s7assemble.

Eangeons bien, mangeons bio "

Vous aimerez peut-être aussi

- Reussir Le Delf b2 PDFDocument165 pagesReussir Le Delf b2 PDFAdelina Simionov86% (28)

- Vocabulaire Progressif Du Francais Des AffairesDocument93 pagesVocabulaire Progressif Du Francais Des AffairesSumindi Rodrigo87% (46)

- Éval BaaaacDocument4 pagesÉval BaaaachhhPas encore d'évaluation

- Antigone Texte PDFDocument77 pagesAntigone Texte PDFMohamed LatifiPas encore d'évaluation

- Figure DS La BoiteDocument1 pageFigure DS La Boitehicham100% (1)

- Fiche Brevet Poésie-1Document1 pageFiche Brevet Poésie-1Hanane BelatiPas encore d'évaluation

- Antig Ex Settat Ques 2010Document2 pagesAntig Ex Settat Ques 2010rachidnikesPas encore d'évaluation

- Enoncé Ancré PDFDocument2 pagesEnoncé Ancré PDFJamal KalkouliPas encore d'évaluation

- Test Diag 1 Annee BacDocument3 pagesTest Diag 1 Annee Bacjason100% (1)

- Narrateurs Focalisations PDFDocument1 pageNarrateurs Focalisations PDFJamal KalkouliPas encore d'évaluation

- Corrige ChaouiaDocument1 pageCorrige ChaouiaabderrahimPas encore d'évaluation

- Eval1 Heur de FRDocument3 pagesEval1 Heur de FRGHIZLAN GHIZOOPas encore d'évaluation

- Ce 7 Fra 1 Sem 1819Document5 pagesCe 7 Fra 1 Sem 1819Aziz BouchannaPas encore d'évaluation

- Antig Ex Cor Settat 2010Document2 pagesAntig Ex Cor Settat 2010rachidnikes100% (1)

- ExercicesfiguresDocument1 pageExercicesfiguresMohamed GhannamePas encore d'évaluation

- EVALUATION FRANCAIS 6AEP WWW - Ramdani.infoDocument5 pagesEVALUATION FRANCAIS 6AEP WWW - Ramdani.infoEL Hanafy MohamedPas encore d'évaluation

- Fiches Pédagogiques Français Langue Étrangère Lycée Collégial GabaritDocument3 pagesFiches Pédagogiques Français Langue Étrangère Lycée Collégial GabaritSoutien scolaire en françaisPas encore d'évaluation

- Texte SupportDocument4 pagesTexte Supportkhaled khaled100% (1)

- Lect. Analytique 1, Chap 1, InCIPITDocument1 pageLect. Analytique 1, Chap 1, InCIPITPedro LivrnetPas encore d'évaluation

- Fiche Methode Dissertation 1 PDFDocument1 pageFiche Methode Dissertation 1 PDFdiourouPas encore d'évaluation

- RésuméDocument12 pagesRésuméSite Commune LanguePas encore d'évaluation

- Correction Chaouia2014Document4 pagesCorrection Chaouia2014HananeFakhriPas encore d'évaluation

- Evaluation 3asc Parcours N°2' Au 1er SemestreDocument2 pagesEvaluation 3asc Parcours N°2' Au 1er SemestreLayla AllalPas encore d'évaluation

- Alors On Danse - Fiche PédagogiqueDocument3 pagesAlors On Danse - Fiche PédagogiqueAmstramgramduvalPas encore d'évaluation

- 52958966Document2 pages52958966sara25Pas encore d'évaluation

- Devoir 3 2alph 2017Document2 pagesDevoir 3 2alph 2017Papeterie BousstaPas encore d'évaluation

- Boite IncipitDocument4 pagesBoite IncipithichamPas encore d'évaluation

- Evaluation Grammaticale IMPARFAIT PASSE SIMPLEDocument2 pagesEvaluation Grammaticale IMPARFAIT PASSE SIMPLEhoda100% (1)

- Examen Chapitre 9Document2 pagesExamen Chapitre 9Hamza KhellaPas encore d'évaluation

- Francais - Comprehension Et Expression Ecrite - 5eme Confinement 2Document4 pagesFrancais - Comprehension Et Expression Ecrite - 5eme Confinement 2laffigh.saâd StudentPas encore d'évaluation

- Vocabulaire Récit Policier. Gabriella FregDocument9 pagesVocabulaire Récit Policier. Gabriella Fregaishvini13Pas encore d'évaluation

- Incipit Leçon BAMDocument3 pagesIncipit Leçon BAMYoussef BennourPas encore d'évaluation

- Compléments D'objetDocument3 pagesCompléments D'objetabou nirmine المؤدبPas encore d'évaluation

- Exercice de SoutienDocument1 pageExercice de SoutienADRAOUI MOULAY ABDELHAKPas encore d'évaluation

- Tom Et Jojo en VilleDocument1 pageTom Et Jojo en VillefaragdianaPas encore d'évaluation

- Ais 2122 2apic s1 c3 FrancaisDocument3 pagesAis 2122 2apic s1 c3 FrancaisLina ZIKIPas encore d'évaluation

- Les Propositions RelativesDocument2 pagesLes Propositions RelativesMostafaPas encore d'évaluation

- CEE TD Le Texte Narratif Et Descriptif Exercices LMD 2Document6 pagesCEE TD Le Texte Narratif Et Descriptif Exercices LMD 2اللهم غفرانكPas encore d'évaluation

- الامتحان الجهوي السنة الأولى باكالوريا جميع الشعب مادة اللغة الفرنسية الدورة العادية 2012 جهة مراكش تانسيفت الحوزDocument4 pagesالامتحان الجهوي السنة الأولى باكالوريا جميع الشعب مادة اللغة الفرنسية الدورة العادية 2012 جهة مراكش تانسيفت الحوزSalah DarkPas encore d'évaluation

- EPREUVE Examen Sur ANTIGONE de J.AnouilhDocument2 pagesEPREUVE Examen Sur ANTIGONE de J.AnouilhJenani MustaphaPas encore d'évaluation

- Orale Fiche - Decrire Un Personnage ObjctivementDocument2 pagesOrale Fiche - Decrire Un Personnage ObjctivementMoha ElcasawiPas encore d'évaluation

- Explorer Le Champ Lexical de La Peur-4 PDFDocument4 pagesExplorer Le Champ Lexical de La Peur-4 PDFdiana pantea100% (2)

- Examen Blanc Normalisé Janvier 2012Document2 pagesExamen Blanc Normalisé Janvier 2012Zakaria CharaPas encore d'évaluation

- Cm2 Exercices Niveau LangueDocument4 pagesCm2 Exercices Niveau LangueMaria JakriPas encore d'évaluation

- Le Meurtre Au SupermarchéDocument4 pagesLe Meurtre Au SupermarchéSouhail MdehhebPas encore d'évaluation

- 6 Exercices de Conjugaison PDFDocument4 pages6 Exercices de Conjugaison PDFMamadou DiengPas encore d'évaluation

- Serie D'exercices (E)Document55 pagesSerie D'exercices (E)Maxime KurtPas encore d'évaluation

- Sujet de ReflexionDocument2 pagesSujet de ReflexiondelphinePas encore d'évaluation

- Énoncé Ancré Ou CoupéDocument1 pageÉnoncé Ancré Ou Coupésam samiPas encore d'évaluation

- Evaluation 2Document2 pagesEvaluation 2Hamza Badox Hanane100% (2)

- La 1ère Et 4ème de CouvertureDocument2 pagesLa 1ère Et 4ème de CouvertureMela MelaPas encore d'évaluation

- Évaluation Diagnostique 2 Bac 2023Document5 pagesÉvaluation Diagnostique 2 Bac 2023Azedine AchettouhPas encore d'évaluation

- Correction Commentaire AnouilhDocument4 pagesCorrection Commentaire AnouilhRosa Espinar HerreroPas encore d'évaluation

- Plan Texte Argumentatif PDFDocument26 pagesPlan Texte Argumentatif PDFnaperber71Pas encore d'évaluation

- Hypothese Et Condition PDFDocument3 pagesHypothese Et Condition PDFAlina Diana BratosinPas encore d'évaluation

- Figures de Style22Document7 pagesFigures de Style22elfaridimohamedPas encore d'évaluation

- Les Figures de Style PDFDocument2 pagesLes Figures de Style PDFChikov ÆminePas encore d'évaluation

- Les figures de style - اللغة الفرنسية - الأولى باكالورياDocument2 pagesLes figures de style - اللغة الفرنسية - الأولى باكالورياKhalidBHLPas encore d'évaluation

- Les Figures de StylesDocument1 pageLes Figures de Stylestaha amraouiPas encore d'évaluation

- Fiche - Figure de Style (Niveau 1)Document2 pagesFiche - Figure de Style (Niveau 1)baka.contact.proPas encore d'évaluation

- Les Figures de Styles PDFDocument3 pagesLes Figures de Styles PDFaneffeg zakariaPas encore d'évaluation

- Grammaire en Dialogue 2Document11 pagesGrammaire en Dialogue 2Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire en DialogueDocument10 pagesGrammaire en DialogueSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire FLE B1-B2Document10 pagesGrammaire FLE B1-B2Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Exercice SDocument4 pagesExercice SSumindi Rodrigo0% (1)

- BledDocument20 pagesBledSumindi Rodrigo100% (1)

- Grammaire en Dialogue 3Document11 pagesGrammaire en Dialogue 3Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Comprehension Ecrite B1Document10 pagesComprehension Ecrite B1Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire 5eme - 2Document11 pagesGrammaire 5eme - 2Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire 5eme - 3Document12 pagesGrammaire 5eme - 3Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire 5eme - 4Document11 pagesGrammaire 5eme - 4Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Grammaire 5emeDocument10 pagesGrammaire 5emeSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Lecon 01Document6 pagesLecon 01Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Les CoursesDocument4 pagesLes CoursesSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Comprehension Orale C1Document51 pagesComprehension Orale C1Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Les Burkinis - Marks & Spencer - Font Polémique - Le PointDocument2 pagesLes Burkinis - Marks & Spencer - Font Polémique - Le PointSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Les Medias (Vocabulaire)Document2 pagesLes Medias (Vocabulaire)Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Les Loisirs (Le Temps Libre)Document2 pagesLes Loisirs (Le Temps Libre)Sumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- EcoleDocument6 pagesEcoleSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Étude+comDocument7 pagesÉtude+comSumindi RodrigoPas encore d'évaluation

- Cours Sociologie de La CommunicationDocument30 pagesCours Sociologie de La CommunicationAnna DialloPas encore d'évaluation

- M16 Dossier de Fabrication-partie1-FM-TFMDocument68 pagesM16 Dossier de Fabrication-partie1-FM-TFMHanane Tounsi100% (1)

- Eta Hit Hy 150 Max RebarDocument30 pagesEta Hit Hy 150 Max RebarAnto DestiantoPas encore d'évaluation

- Rédaction FrançaisDocument2 pagesRédaction Françaisza LPas encore d'évaluation

- Probabilite Continue - EtudeDocument2 pagesProbabilite Continue - Etudeneji abdelkarimPas encore d'évaluation

- Voix Active Et Voix PassiveDocument3 pagesVoix Active Et Voix PassiveAliXmetecPas encore d'évaluation

- Sujet FitaletyDocument17 pagesSujet FitaletyEspace CommerPas encore d'évaluation

- La Maintenance Basee Sur La Fiabilite (MBF) - Un Outil Puissant Pour Optimiser Les Politiques de Maintenance Illustration Dans Un Complexe Moteurs-TracteursDocument6 pagesLa Maintenance Basee Sur La Fiabilite (MBF) - Un Outil Puissant Pour Optimiser Les Politiques de Maintenance Illustration Dans Un Complexe Moteurs-TracteursSalmaPas encore d'évaluation

- ArgumentationDocument3 pagesArgumentationrachidnikes50% (2)

- PDR Accent ElectriqueDocument16 pagesPDR Accent ElectriqueDilmi MohamedPas encore d'évaluation

- (Info) MADAGASCAR - Extraction D'ilménite Dans L'anosy - 10 Ans Après, Il y en A Qui Font Toujours Mauvaise Mine . - C.F.I.M.Document9 pages(Info) MADAGASCAR - Extraction D'ilménite Dans L'anosy - 10 Ans Après, Il y en A Qui Font Toujours Mauvaise Mine . - C.F.I.M.rahsitraka65Pas encore d'évaluation

- TP Thermodynamique Définition D'une Pompe À ChaleurDocument4 pagesTP Thermodynamique Définition D'une Pompe À ChaleurggPas encore d'évaluation

- Gestion Risque de Change PDFDocument25 pagesGestion Risque de Change PDFbathiebathia100% (7)

- Cours Biologie Cellulaire MELDocument5 pagesCours Biologie Cellulaire MELhanaPas encore d'évaluation

- Book FRDocument48 pagesBook FRRichmond AGOSSOUPas encore d'évaluation

- Fiche Dinscription Individuelle Ed-2dsDocument3 pagesFiche Dinscription Individuelle Ed-2dsabdoulayeaniath26Pas encore d'évaluation

- Théories D'apprentissages Et Modèles D'enseignementDocument10 pagesThéories D'apprentissages Et Modèles D'enseignementNaima BlhPas encore d'évaluation

- Creo ParametricDocument14 pagesCreo ParametrichalackPas encore d'évaluation

- Cours D'exploitation Minière Ing Fada - 2023 - 2024Document127 pagesCours D'exploitation Minière Ing Fada - 2023 - 2024nericaodgPas encore d'évaluation

- AminesDocument23 pagesAminesLevier Poids100% (1)

- Cataloog2023 DigDocument84 pagesCataloog2023 Digapi-748203852Pas encore d'évaluation

- Marche PotDocument3 pagesMarche PotArchange MouzolaPas encore d'évaluation

- 5a 2018 19 FDocument5 pages5a 2018 19 FAnonymous yEN81lGwLaPas encore d'évaluation

- ChomageDocument15 pagesChomageJunior KoskoPas encore d'évaluation

- Annexe I Resume Des Caracteristiques Du ProduitDocument18 pagesAnnexe I Resume Des Caracteristiques Du ProduitMamiarisoa Ny AvoPas encore d'évaluation

- Les Travaux de BureauDocument26 pagesLes Travaux de BureauAbderazak KcmPas encore d'évaluation

- Drone - Arduino - Robot PDFDocument4 pagesDrone - Arduino - Robot PDFKouassi Yao100% (1)

- Cercle de MohrDocument7 pagesCercle de MohrKadiro OJPas encore d'évaluation

- E3d Training Filepdf Compress 151Document50 pagesE3d Training Filepdf Compress 151MALLONG YONG Joseph MariePas encore d'évaluation

- Programme Educatif 1ère CDocument69 pagesProgramme Educatif 1ère CSteven UchihaPas encore d'évaluation