Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

P Neuma Tique

P Neuma Tique

Transféré par

AcorInterTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

P Neuma Tique

P Neuma Tique

Transféré par

AcorInterDroits d'auteur :

Formats disponibles

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 1 / 18

Pneumatique

Les performances sans cesse amliores des Systmes Au-

tomatiss de Production (SAP) doivent beaucoup aux Trans-

missions Olo-hydrauliques et Pneumatiques.

Le domaine couvert est vaste, tous les secteurs dactivit

sont concerns : automobile, aronautique, arospatiale,

marine, trains et mtros sur rail, et divers autres moyens de

transport ; lectrotechnique et lectronique ; industries agro-

alimentaires ; industries ptrolire, chimique et pharmaceu-

tique ; gnie civil, btiments et travaux publics ; industrie

mcanique, machines-outils, assemblage, manutention ;

spectacle, thtre, manges forains ; mdecine, quipements

de dentisterie, quipements hospitaliers

Ligne de conditionnement Ravoux

Bras manipulateur Shradder Bellows

Hydraulique et pneumatique ont des champs dapplication

qui diffrent par les proprits du fluide sous pression

quelles utilisent : un liquide pratiquement incompressible

pour lhydraulique, un gaz trs compressible pour la pneu-

matique. Cest pourquoi ces deux techniques font lobjet

dtudes spares.

Lemploi de lnergie pneumatique permet de raliser des

automatismes avec des composants simples et robustes,

notamment dans les milieux hostiles : hautes tempratures,

milieux dflagrants, milieux humides

1 Lnergie pneumatique

1.1 O trouve-t-on lnergie pneumatique ?

Synoptique dun S.A.P. [5]

On trouve lnergie pneumatique essentiellement dans la

chane daction dun Systme Automatis de Production.

1.2 Le fluide pneumatique

Le fluide pneumatique le plus couramment utilis est de lair

dont la pression usuelle demploi est comprise entre 3 et 8

bars (soit 3.10

5

8.10

5

pascals, lunit de pression du sys-

tme international SI). Dans certains cas, on peut utiliser de

lazote.

Lair comprim est utilis comme fluide nergtique (air

travail ou air moteur) pour alimenter des actionneurs (v-

rins et moteurs pneumatiques). Il peut aussi intervenir dans

une chane de contrle ou de mesure (air instrument). De

plus, il peut tre en contact direct avec le produit dans un

processus de fabrication (air process) ou avec les utilisa-

teurs (air respirable) avec des risques possibles de conta-

mination et dintoxication.

Exemples :

- Aration, brassage, pressurisation de cuves ;

- Transport pneumatique de produits lgers ou pul-

vrulents ;

- Refroidissement, pulvrisation, soufflage ;

- Remplissage de bouteilles de plonge, hpitaux,

etc.

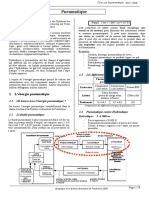

1.3 Les diffrentes nergies de puissance

Pneumati-

que

Hydraulique Electrique

Production

Compresseur

1 par atelier

Compresseur

1 par systme

Rseau EDF

Liaison

Tubes, flexibles

(pertes de charge selon

distance et forme)

Cbles, fils

Rendement 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9

Comparaison des diffrentes nergies de puissance [5]

1.4 Pneumatique contre Hydraulique

Hydraulique :

- Force suprieure 50 000 N.

- Positionnement intermdiaire et prcis des vrins.

- Vitesse davance rgulire (car lhuile est incom-

pressible).

Chane daction

P 300 bar

Rappel : 1 bar = 1 daN / cm 10

5

Pa

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 2 / 18

Pneumatique :

- Force infrieure 50 000 N.

- Installation peu coteuse (production centralise de

lair comprim)

- Transport du fluide plus simple et beaucoup plus

rapide (maxi de 15 50 m/s contre 3m/s pour

lhydraulique)

1.5 Pneumatique contre lectrique

Quand on est face lalternative, les actionneurs pneumati-

ques seront prfrs aux actionneurs lectriques :

- Si les temps de rponse ne sont pas critiques (10

20 ms minimum)

- Pour des machines squentielles simples.

- Dans les milieux hostiles (hautes tempratures,

milieux dflagrants ou humides, etc)

- Pour leur faible cot dentretien.

- Qualification minimale requise pour la mainte-

nance.

1.6 Circuit pneumatique

Synoptique dun circuit pneumatique [5]

1.7 Dfinition des pressions

Graphique des pressions [2]

Pression atmosphrique normale de rfrence (ANR) : pres-

sion atmosphrique de 1013 mbar, 20C et 65 %

dhumidit relative.

Pression relative ou effective : pression positive ou ngative

par rapport la pression ANR.

Pression absolue : pression par rapport au vide absolu.

Pression absolue = pression relative + pression atmosphri-

que normale.

Pression atmosphrique normale = 1 atm = 760 mmHg

= 1, 0132.10

5

Pa = 1, 0132 bar 1 bar.

Dpression ou vide relatif : pression relative ngative par

rapport la pression ANR.

Pression diffrentielle = p = p

2

p

1

.

Remarque : La pression absolue est gale, approximative-

ment, la pression relative augmente de 1 bar.

Attention : sur le terrain, on mesure des pressions relatives

(manomtriques), mais dans les formules, on utilise les

pressions absolues !!!

1.8 Production dnergie pneumatique

Elle est assure par un compresseur, anim par un moteur

lectrique. Ce compresseur intgr est constitu dun filtre,

du systme de compression de lair, dun refroidisseur-

asscheur et dun dernier filtre. La pression de sortie est de

lordre de 10 bars. Un rservoir permet de rguler la

consommation.

Production de lnergie pneumatique [5]

Symbole du compresseur intgr [5]

1.8.1 Pourquoi purifier lair ?

Lair souill peut causer des problmes ou des dgts dans

le rseau dair comprim. Un air pur garanti le bon fonc-

tionnement des composants connects, tels les distributeurs

et les vrins. La fiabilit dune installation pneumatique

dpend de la qualit de lair comprim.

1.8.2 Qui sont les pollueurs ?

Les pollueurs sont essentiellement :

- les particules solides (poussire, suie, produits

dabrasion et de corrosion, ) que lon peut clas-

sifier en fonction de leur taille (grosses > 10 m,

petites de 1 10 m et trs fines <1m) ;

- leau : lors du refroidissement de lair comprim, il

se forme une quantit importante de condensation.

Si lair nest pas assch, la corrosion sinstalle et

endommage les composants ;

- lhuile : une concentration dhuile peut boucher les

parties pneumatiques sensibles et emporter ou en-

dommager les couches grasses de protection.

P 10 bar

Compresseur intgr

manomtre

Vanne de purge

Rservoir dair

Conduite de

distribution

SWP

10bar

Vanne disolement

Soupape de

scurit

M

Filtre Compresseur Refroidisseur Filtre

A

i

r

a

m

b

i

a

n

t

A

i

r

c

o

m

p

r

i

m

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 3 / 18

1.9 Rseau de distribution de lair

Exemple de rseau de distribution dnergie pneumatique [5]

La distribution dnergie pneumatique se fait par canalisa-

tions rigides relies par des cols de cygnes pour viter de

recevoir des impurets ou de leau pouvant sjourner dans

les conduites.

Cols de cygne chaque raccordement [3]

Pour supprimer ces impurets ou ces eaux stagnantes, il y a

des purgeurs au point bas de chaque raccordement, et les

canalisations ont une lgre pente.

Une lgre pente sur chaque canalisation [3]

1.10 Conditionnement de lair

1.10.1 Unit FRL

Avant dutiliser lair, il faut le filtrer, lasscher, le graisser

et rguler sa pression. Ainsi, avant chaque SAP (Systme

Automatis de Production), on place une unit de condition-

nement FRL (appeles aussi Tte de ligne ) qui adapte

lnergie pneumatique au systme.

Cette unit FRL est constitue dun Filtre, dun mano-

Rgulateur et dun Lubrificateur.

Photo dune unit FRL [3]

Le filtre sert asscher lair et filtrer les

poussires.

Le mano-rgulateur sert rgler et rguler la

pression de lair.

Le lubrificateur sert viter la corrosion et

amliorer le glissement.

1.10.2 Sectionneur

Afin de mettre le systme en ou hors nergie, on utilise un

sectionneur pneumatique. Cest une vanne de type 3/2, qui

peut tre manuvre manuellement ou lectriquement.

Son rle est disoler le circuit pneu-

matique du systme par rapport la

source, et de vider ce circuit lors de

la mise hors nergie.

1.10.3 Dmarreur progressif

Il assure une monte progressive de la pression dans

linstallation en agissant sur la vitesse de remplissage du

circuit. Mont en sortie du FRL et avant le sectionneur g-

nral, il protge les personnes dune brusque remise en

service des actionneurs.

Monte

progressive de la

pression [3].

Unit de conditionnement FRL et ses symboles [5]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 4 / 18

2 Actionneurs pneumatiques

Les actionneurs pneumatiques convertissent lnergie de

puissance pneumatique en nergie mcanique de translation,

de rotation ou daspiration.

Leurs principales caractristiques sont : la course, la force

et la vitesse.

Parmi les actionneurs pneumatiques, on retrouve principa-

lement les vrins, les moteurs et les ventouses.

2.1 Force disponible

Avec lair comprim, on dispose dune nergie potentielle

exploitable sous forme statique ou sous forme dynamique

par transformation en nergie cintique.

2.1.1 Force statique

Dfinition de la force statique [2]

En faisant agir lair comprim sur une face immobile, on

obtient une force statique F

s

proportionnelle la pression p

et sa surface daction S :

Force statique : S p Fs =

avec la force F

s

exprime en daN, la pression p de lair

comprim en bars et la surface S en cm.

Dfinition de la force statique pour un vrin [2]

Exemple :

Soit un vrin double effet de diamtre intrieur 50 mm et de

diamtre de tige 20 mm, avec une pression de 6 bars.

La force statique tige sortie (cf. figure prcdente) vaut :

8 , 117

4

5

6

4

= =

d

p S p Fs daN

Pression de

l'air comprim

Orifice l'air libre

Force statique

Fs=PxS

En rentre de tige (cf. figure ci-dessus), la section est gale

S

vrin

- S

tige

:

( ) ( ) 5 , 16 2 5

4 4

2 2

= =

tige vrin

d d S cm

do la force statique tige rentre :

99 5 , 16 6 = S p Fs daN

2.1.2 Force dynamique

Si la face est mobile en translation, la force dynamique F

d

obtenue pendant le mouvement est plus faible car elle d-

pend des forces qui sopposent son dplacement : force

lie la pression oppose (dite contre-pression), force de

frottement, force dinertie.

Dfinition de la force dynamique [2]

On a alors lexpression suivante :

Force dynamique :

= r d F S p F

Avec la force dynamique F

d

et la somme des forces rsistan-

tes F

r

exprimes en daN, la pression p de lair comprim

en bars et la surface S en cm.

Force dynamique dun vrin [2]

Les vrins pneumatiques permettent de mettre en application

ces deux relations.

2.1.3 Utilisation en statique et dynamique

La force statique F

s

ne pose pas de problme de calcul puis-

que toutes les variables sont connues, du moins pour le vrin

double effet (pour le vrin simple effet, voir 2.2.1). Pour

que le vrin soit exploitable, il suffit que sa force statique F

s

soit suprieure la charge statique C

s

oppose (force de

blocage ou de serrage) :

Force statique F

s

> Charge statique C

s

Il nen est pas de mme de la force dynamique. A dfaut de

connatre les forces de frottement et dinertie propres au

vrin, on dfinit son rendement comme le rapport de la

force dynamique sur la force statique. Les mesures montrent

que est compris entre 0,8 et 0,95 suivant le type de vrin,

ses dimensions, la pression et le fonctionnement sec ou

lubrifi. On peut donc, faute de connatre le rendement exact

du vrin, estimer la force dynamique en prenant pour la

valeur minimum de 0,8.

Do : Force dynamique F

d

= Force statique F

s

x 0,8

Pour que le vrin ait un comportement acceptable, il faut

que sa force dynamique F

d

soit suprieure la charge dy-

namique C

d

oppose ( force dynamique rsistante) :

Force dynamique F

d

> Charge dynamique C

d

2.1.4 Taux de charge t

Pour tre certain dutiliser le vrin dans de bonnes condi-

tions, on dfinit le taux de charge t. Cest un paramtre qui

tient compte la fois des effets de la contre-pression et des

frottements internes ; son emploi limine les risques de

broutements.

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 5 / 18

Taux de charge t =

s

e ch

F

F arg

Avec F

charge

: effort vaincre pour dplacer la charge ;

et F

s

: pousse thorique (p.S)

En pratique : 0,5 taux de charge t 0,75.

Le taux de 0,5 est usuel.

2.2 Les vrins

Ils transforment lnergie dun fluide sous pression en ner-

gie mcanique (mouvement avec effort). Ils peuvent soule-

ver, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, percuter,

Exemples dutilisation :

Transfert

Serrage

Arrt

j ection

Marquage,

assemblage,

formage.

Pivotement

Bridage

Elevation

Leur classification tient compte de la nature du fluide,

pneumatique ou hydraulique, et du mode daction de la

tige : simple effet (air comprim admis sur une seule face

du piston), double effet (air comprim admis sur les deux

faces du piston)

Les vrins pneumatiques utilisent lair comprim, de 2 10

bars en usage courant. Du fait de la simplicit de mise en

uvre, ils sont trs nombreux dans les systmes automatiss

industriels.

Remarque : une grande quantit de fonctions complmen-

taires peut leur tre intgre : amortissement de fin de

course, capteurs de position, dispositifs de fin de course,

dispositifs de dtection, distributeurs, guidage,

2.2.1 Vrins simple effet (VSE)

Lensemble tige-piston se dplace dans un seul sens sous

laction du fluide sous pression. Le retour est effectu par

un autre moyen que lair comprim : ressort, charge,

Pendant le retour, lorifice dadmission de lair comprim

est mis lchappement.

Principes de ralisation et symboles normaliss

Vrin simple effet classique, rappel par ressort [1]

Vrin simple effet plat diaphragme [1]

Vrin simple effet membrane, rappel par ressort [1]

Vrin simple effet soufflet [1]

Avantages : les vrins simple effet sont conomiques, et la

consommation de fluide est rduite.

Inconvnients : course gale, ils sont plus longs que les

vrins double effet ; la vitesse de la tige est difficile rgler

en pneumatique et les courses proposes sont limites (jus-

qu 100 mm).

Utilisation : travaux simples (serrage, jection, levage,

emmanchements, )

Force statique dveloppe : il faut tenir compte de la force

R

c

du ressort comprim, do : c s R S p F =

Force statique dveloppe par un VSE en fin de sortie de tige [2]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 6 / 18

2.2.2 Vrins double effet (VDE)

Lensemble tige-piston peut se dplacer dans les deux sens

sous laction du fluide sous pression (air comprim).

Leffort en poussant (sortie de la tige) est lgrement plus

grand que leffort en tirant (entre de la tige) car la pression

nagit pas sur la partie de surface occupe par la tige.

Principe de ralisation

Vrin double effet [1]

Avantages : plus grande souplesse dutilisation ; rglage

plus facile de la vitesse, par contrle du dbit

lchappement ; amortissements de fin de course, rglables

ou non, possibles dans un ou dans les deux sens. Ils offrent

de nombreuses ralisations et options.

Inconvnients : ils sont plus coteux.

Utilisation : ce sont les vrins les plus utiliss industrielle-

ment, ils prsentent un grand nombre dapplications.

Amortissement de fin de course : cet amortissement est

indispensable aux vitesses ou cadences leves et sous for-

tes charges.

Si des blocs en lastomre suffisent lorsque lnergie

amortir est modre, les dispositifs avec tampons amortis-

seurs sont recommands aux plus hautes nergies. Ds que

le tampon entre dans son alsage, le fluide lchappement

est oblig de passer par lorifice B plus petit, au lieu de

lorifice A. La rduction du dbit provoque une surpression

crant lamortissement.

Vrin double effet amortissement non rglable [1]

Vrin double effet amortissement rglable [1]

Principe du rglage de

dbit [1]

2.2.3 Principaux vrins spciaux

Ce sont des variantes des cas prcdents et prsentent les

mmes options possibles : amortissement,

Vrin tige tlescopique : simple effet et gnralement

hydraulique, il permet des courses importantes tout en

conservant une longueur replie raisonnable.

Vrin simple effet tige tlescopique[1]

C

o

n

s

t

i

t

u

t

i

o

n

d

u

n

v

r

i

n

p

n

e

u

m

a

t

i

q

u

e

d

o

u

b

l

e

e

f

f

e

t

a

m

o

r

t

i

s

s

e

m

e

n

t

r

g

l

a

b

l

e

d

e

s

d

e

u

x

c

s

[

1

]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 7 / 18

Vrin rotatif : lnergie du fluide est transforme en mou-

vement de rotation ; par exemple, vrin double effet entra-

nant un systme pignon-crmaillre. Langle de rotation

peut varier entre 90 et 360. Les amortissements sont possi-

bles.

Exemple de ralisation dun vrin rotatif (unit de couple) [1]

Multiplicateur de pression : souvent utilis en olopneu-

matique, il permet partir dune pression dair (p en X),

dobtenir un dbit dhuile une pression plus leve (P en

Y : 10 20 fois plus leve que p). Il est ainsi possible

dalimenter des vrins hydrauliques prsentant des vitesses

de tige plus prcises.

Multiplicateur de pression [1]

Vrin sans tige : Cest un vrin double effet pneumatique.

Il est deux fois moins encombrant quun vrin classique

tige, lespace dimplantation est divis par 2.

Exemple dun vrin double effet sans tige

avec amortissement des deux cts [5]

Symbole :

Proprits : pas de rotation de la tige ; vitesse de dplace-

ment pouvant tre leves (3 m/s et plus) ; courses possibles

trs grandes (7 m et plus) ; pas de problme li au flambage

de la tige ; efforts et vitesses identiques dans les deux sens

mais tanchit plus fragile. De nombreuses variantes et

combinaisons sont possibles : assemblages croiss

Vrin double tige :

Exemple et symbole dun vrin double tige [5]

2.2.4 Caractristiques des vrins

a) Efforts thoriques exercs :

A partir de la pression dutilisation, on calcule les efforts

thoriquement dveloppables en sortie ou en entre de tige.

Effort en poussant [1]

Effort en tirant [1]

Exemple 1 :

Soit un vrin pneumatique avec D = 100 mm, d = 32 mm,

calculons les efforts thoriques exercs en poussant et en

tirant si la pression dalimentation est de 7 bars.

En poussant : F

thorique

= p.S = P..R = 550 daN

En tirant : F

thorique

= p.S = P..(R-r) = 493 daN

Remarque : avec un vrin hydraulique de mmes dimen-

sions sous une pression de 240 bars, F =18850 daN et

F = 16920 daN (34 fois plus).

b) Rendement :

Les frottements internes au vrin (joints dtanchit et

bagues de guidage)amnent une perte dnergie et une

baisse du rendement (perte de 5 12 % pour les vrins

pneumatiques de bonne construction)

Exemple 2 :

Reprenons les donnes de lexemple 1. Si le rendement est

de 88 % (perte de 12 %), leffort rellement disponible en

poussant est :

.F

thorique

= .p.S = 0,88 . 550 = 484 daN

= F

thorique

- F

frottements

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 8 / 18

c) Contre-pression dchappement :

Elle est employe pour rgler et rguler (maintenir cons-

tante) la vitesse de la tige ; le rglage est obtenu par des

rgleurs placs lchappement. Cette contre-pression, de

30 40 % de la valeur de la pression de dmarrage en

pneumatique, amne un effort antagoniste supplmentaire.

Les diffrentes pressions mises en jeu dans un vrin [1]

La courbe P

A

prsente lvolution de la pression

dans la chambre dadmission du ct oppos la

tige.

La pression monte progressivement puis atteint le

seuil maximal infrieur ou gal la pression p. La

pression au moment du dmarrage dpend de

leffort rsistant lextrmit de la tige.

Puis la sortie de tige a lieu. La pression chute alors

dans la chambre A et sa valeur va dpendre de la

vitesse du vrin.

En fin de course, la pression remonte la valeur p.

La courbe P

B

figure lvolution de la contre-

pression dans la chambre lchappement du ct

de la tige.

La pression chute de la valeur p la valeur de la

contre-pression, se maintient cette valeur pendant

la course puis devient nulle trs peu de temps aprs

larrt du vrin.

Remarques : la pression de dmarrage est la pression n-

cessaire la mise en mouvement de la charge.

La pression motrice, plus petite, est celle quil faut pour

maintenir le mouvement vitesse constante.

La pression damortissement freine la charge en fin de

course.

La pression efficace est la pression rellement utile pour

dplacer la charge (celle qui donne F

charge

).

d) Taux de charge :

Pour tre certain dutiliser le vrin dans de bonnes condi-

tions, on dfinit le taux de charge t. Cest un paramtre qui

tient compte la fois des effets de la contre-pression et des

frottements internes ; son emploi limine les risques de

broutements.

Taux de charge t =

s

e ch

F

F arg

Avec F

charge

: effort vaincre pour dplacer la charge ;

et F

s

: pousse thorique (p.S)

En pratique : 0,5 taux de charge t 0,75.

Le taux de 0,5 est usuel.

Exemple 3 :

Reprenons les donnes de lexemple 1 avec un taux de

charge de 0,6. La charge que peut rellement dplacer le

vrin, en poussant, la vitesse envisage et dans de bonnes

conditions est :

F

charge

= 0,6 x 550 = 330 daN

= F

thorique

F

frottements

F

contre-pression

Les pertes dues aux frottements et la contre-pression

slvent : 550 330 = 220 daN.

2.2.5 Fixations et montage des vrins

Les fabricants proposent une gamme importante de fixations

pour implanter les vrins. Deux fixations suffisent en gn-

ral : une lavant en bout de tige (cas A, B, C) ou sur le

fond avant (D, E, F) plus une larrire (G, H, I) ou au

milieu (J, J, J).

Fixations usuelles des vrins [1]

Suivant les fixations choisies, la position du vrin et les

charges exerces, certains calculs de vrification (flambage,

flexion) peuvent devenir ncessaires. Par exemple, un

flambage, mme faible, rduit fortement la dure de vie dun

vrin. Souvent, il suffit dutiliser des abaques tablis par le

constructeur.

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 9 / 18

Tiges de vrins soumises aux efforts de flexion et au flambage[2]

2.2.6 Dtermination dun vrin

a) Donnes ncessaires :

Pression demploi, efforts fournir dans les deux sens, en

poussant et en tirant, cadence ou vitesse de la tige, condi-

tions de services : amortissement et nergie cintique

2

1

v m Ec = dissiper

Soit un vrin servant au transfert de

pices, sous une pression de 6 bars.

A lissue des calculs de statique et

de dynamique, leffort que doit

dvelopper le vrin est de 118 daN

en poussant.

b) Taux de charge :

Une fois le type choisi (vrin simple effet, vrin double

effet, vrin spcial, ), partir des donnes, il va falloir

dterminer le diamtre D de lalsage. Le diamtre de tige d

dpend de D (normes).

Cest ici que le taux de charge t entre en jeu. Le taux de

charge usuel est de 0,5, cest dire que le vrin va travailler

50 % de ses capacits.

t

F

Fncessaire =

Dans notre exemple, avec un taux de charge de 0,5, le vrin

devra tre capable de dvelopper en poussant :

daN

t

F

Fncessaire 236

5 , 0

118

= = =

Alsage et course dun vrin [1]

c) Diamtres et course :

La course du vrin est fonction de la longueur de dpla-

cement dsire. On peut limiter extrieurement la course

dun vrin trop long, par une bute, fixe ou rglable, ou par

le travail raliser (serrage, marquage, ).

Pour calculer le diamtre D de lalsage, il faut dabord

calculer la section S, avec F

ncessaire

et la pression p de lair

comprim :

p

F

S

ncessaire

=

Dans le cas du transfert de pices, la section du vrin devra

donc tre au moins gale :

33 , 39

6

236

cm

p

F

S

ncessaire

= =

La section S scrit en fonction du diamtre D :

4

D

S =

on en dduit le diamtre

S

D

=

4

Do, pour notre exemple, le diamtre D ncessaire :

mm cm D 71 08 , 7

33 , 39 4

=

Il va ensuite falloir choisir le diamtre parmi les diamtres

normaliss. Deux solutions sont possibles :

- soit on choisit un diamtre lgrement infrieur, et

le taux de charge sera plus grand,

- soit on choisit un diamtre lgrement suprieur, et

le taux de charge sera plus petit. Mais mmes ca-

ractristiques, un vrin de diamtre suprieur co-

tera plus cher.

Il faudra dcider au cas par cas, en faisant en sorte que le

taux de charge ne soit pas trop diffrent de celui spcifi par

le cahier des charges.

D Vrin (mm) 8 10 12 16 20 25 32 40

D Tige (mm) 4 4 6 6 10 12 12 18

D Vrin (mm) 50 63 80 100 125 160 200 250

D Tige (mm) 18 22 22 30 30 40 40 50

Diamtres normaliss des vrins [8]

Dans notre exemple, nous choisirons un diamtre D gal

80 mm, ce qui nous donnera un taux de charge t de 0,39.

39 , 0

4

8

6

118

4

=

=

=

D

p

F

S p

F

t

Exemple 1 :

Transfert

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 10 / 18

Une autre mthode pour dterminer le diamtre dun

vrin consiste utiliser les abaques du constructeur donnant

les efforts dynamiques dvelopps par le vrin en fonction

de son diamtre et de la pression relative.

Efforts dynamiques dvelopps par un vrin [8]

Pour utiliser ces abaques, il faut choisir si le vrin travaille

en rentre de tige ou en sortie de tige , et prendre

labaque correspondant. Il faut dfinir le point de rencontre

entre leffort dynamique calcul et la pression

dalimentation.

Le diamtre du vrin sera celui dont la courbe passe par ce

point. Si le point est entre deux courbes, il faudra faire un

choix comme prcdemment entre un vrin plus petit, moins

cher et dont le taux de charge sera suprieur 0,5, et un

vrin plus gros, plus cher, dont le taux de charge sera inf-

rieur 0,5. Il conviendra donc de recalculer le taux de

charge.

Dans notre exemple, le vrin doit dvelopper 236 daN en

poussant (ce qui inclut un taux de charge de 0,5), sous une

pression de 6 bars. Nous allons donc choisir les abaques des

efforts dvelopps en sortie de tige. Comme prcdemment,

nous avons le choix entre les diamtres 63 et 80 mm. Si

nous choisissons un diamtre D de 80 mm, le taux de charge

t sera de 0,39.

d) Amortissement :

Une masse M en mouvement une vitesse v possde une

nergie cintique Ec = * M.v, quil faut dissiper en fin de

course.

Les vrins non amortis doivent tre rservs aux faibles

courses, ou associs des amortisseurs extrieurs.

Les vrins standard disposent de dispositifs damortissement

rglables dont les capacits sont limites. Si le vrin arrive

en fin de course, il convient de vrifier quil peut absorber

lnergie cintique des masses en mouvement. Pour cela, il

faut utiliser les abaques constructeur : on dfinit le point de

rencontre entre la vitesse de dplacement et la masse d-

placer. Pour amortir cette charge, il faudra utiliser le vrin

dont la courbe passe par ce point, ou le vrin dont la capaci-

t damortissement est immdiatement suprieure celle

ncessaire.

Capacits damortissement des vrins standard (daprs Schneider

Tlmcanique) [10]

Si le vrin ne peut pas absorber cette nergie, il faut soit

choisir un vrin de diamtre suprieur, soit disposer

damortisseurs extrieurs, ou encore diminuer la vitesse de

dplacement de la charge si cela est permis.

e) Dure de vie :

Il convient de se reporter aux catalogues des constructeurs,

ou leurs services techniques, pour vrifier cette contrainte.

2.3 Autres actionneurs pneumatiques

2.3.1 Moteurs

Il existe plusieurs moyens pour produire un mouvement de

rotation continu laide dun dbit dair comprim.

Le plus courant est le moteur palettes qui est frquemment

utilis dans les outillages pneumatiques (visseuses, meuleu-

ses, perceuses, clefs chocs, etc.).

P

r

e

s

s

i

o

n

r

e

l

a

t

i

v

e

(

e

n

b

a

r

)

P

r

e

s

s

i

o

n

r

e

l

a

t

i

v

e

(

e

n

b

a

r

)

Efforts dynamiques (en daN)

Efforts dynamiques (en daN)

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 11 / 18

Principes de fonctionnement et schmas :

moteur palettes et moteur palettes

un sens de rotation [5] [10] deux sens de rotation [5]

Il existe dautres types de moteurs pneumatiques commer-

cialiss :

- moteurs pneumatiques pistons en toile (vois ci-

dessous) ;

- moteurs pneumatiques pistons coulisseaux ;

- moteurs pneumatiques engrenage ;

- moteurs pneumatiques turbine.

Principe dun moteur pneumatique pistons en toile [2].

2.3.2 Ventouse, effet venturi

Ventouse [5]

Le passage de lair dans le rtrcissement augmente la vi-

tesse de lair et diminue sa pression (p

2

< p

1

). Il se cre alors

une dpression qui permet daspirer lair de la ventouse, ou

un fluide. Ce phnomne sappelle leffet Venturi.

Venturi associ une ventouse [1]

Une ventouse dveloppe un effort F = P

r

. S, avec S : sur-

face de contact avec la pice saisie et soumise la dpres-

sion, et P

r

: pression relative (P

r

= P

atm

P

i

et P

i

est la pres-

sion interne = dpression cre)

Exemple : Une ventouse dans laquelle est cre une dpres-

sion de 50 % de la pression atmosphrique dveloppe un

effort thorique de 392 N.

Une ventouse alimente par buse effet Venturi est source

de consommation importante dair comprim et de bruit en

fonctionnement normal quil convient dvaluer avant de

choisir ce type dactionneur.

Si le nombre de ventouses mises en uvre est important, il

est prfrable de produire la dpression par une pompe

vide mcanique ( palettes par exemple).

3 Distributeurs

Diffrents distributeurs [3]

Echappement

Alimentation

sens

Alimentation

sens

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 12 / 18

3.1 Fonction

Ils sont utiliss pour commuter et contrler le dbit du fluide

sous pression, comme des sortes daiguillage, la rception

dun signal de commande qui peut tre mcanique, lectri-

que ou pneumatique. Ils permettent de :

- contrler le mouvement de la tige dun vrin ou la ro-

tation dun moteur hydraulique ou pneumatique (dis-

tributeurs de puissance) ;

- choisir le sens de circulation dun fluide (aiguiller,

driver, etc.) ;

- excuter, partir dun fluide, des fonctions logiques

(fonctions ET, OU, mmoire, etc.) ;

- dmarrer ou arrter la circulation dun fluide (robinet

darrt, bloqueur, ) ;

- tre des capteurs de position (course dun vrin).

3.2 Symbolisation

Un distributeur est caractris par :

par le nombre des orifices : 2, 3, 4 ou 5 ;

par le nombre des modes de distribution ou positions :

2 ou 3 ;

par le type de commande du pilotage assurant le chan-

gement de position : simple pilotage avec rappel par

ressort ou double pilotage, avec ventuellement rappel

au centre par ressort dans le cas des distributeurs 3

positions ;

par la technologie de pilotage : pneumatique, lectrop-

neumatique ou mcanique ;

par la technologie de commutation : clapets, tiroirs

cylindriques, tiroirs plans.

3.2.1 Principe de la symbolisation

Nombre de cases : il reprsente le nombre de positions de

commutation possibles, une case par position. Sil existe une

position intermdiaire, la case est dlimite par des traits

pointills.

Flches : dans chaque case ou position, les voies sont figu-

res par des flches indiquant le sens de circulation du

fluide entre les orifices.

T : les orifices non utiliss dans une position sont symboli-

quement obturs par un T droit ou invers. Le nombre des

orifices est dtermin pour une position et est gal pour

toutes les positions.

Source de pression : elle est indique par un cercle noirci

en hydraulique, clair en pneumatique.

Echappement : il est symbolis par un triangle noirci en

hydraulique, clair en pneumatique.

Principe de symbolisation des distributeurs [1]

Position initiale : les lignes de raccordement entre rseau et

distributeur aboutissent toujours la case symbolisant la

position initiale ou repos ; cette case est place droite pour

les distributeurs deux positions, au centre pour ceux trois

positions.

Le symbole de la pression (cercle) est mis droite de la case

de repos sil ny a quun chappement (triangle), au milieu

sil y a deux chappements.

Les orifices sont reprs par des lettres en hydraulique et par

des chiffres en pneumatique (cf. page suivante).

Exemple de reprsentation et symbolisation des positions repos et

activation (distributeur 3/2)[1]

3.2.2 Dsignation des distributeurs

Elle tient compte du nombre dorifices et du nombre de

positions.

Exemple : distributeur 5/2 signifie distributeur 5 orifices et

2 positions.

Distributeur normalement ferm (NF) : lorsquil ny a

pas de circulation du fluide travers le distributeur en posi-

tion repos (ou initiale), le distributeur est dit normalement

ferm.

Distributeur normalement ouvert (NO) : cest linverse

du cas prcdent ; au repos, il y a circulation du fluide

travers le distributeur.

Distributeur monostable : distributeur ayant une seule

position stable. Dans ce type de construction, un ressort de

rappel ramne systmatiquement le dispositif dans sa posi-

tion initiale, ou repos, ds que le signal de commande ou

dactivation est interrompu.

Distributeur bistable : admet deux positions stables ou

dquilibre. Pour passer de lune lautre, une impulsion de

commande est ncessaire. Le maintien en position est assur

par adhrence ou par aimantation.

Leur fonctionnement peut tre compar celui dune m-

moire deux tats : 0 ou 1, oui ou non.

Centre ferm, pour 4/3 ou 5/3 : en position neutre ou repos

centre ferm, le fluide ne peut pas circuler entre les cham-

bres et les chappements, ce qui bloque la tige ou larbre

moteur. Il est intressant pour un redmarrage sous charge

(ex : charges suspendues, etc.).

Centre ouvert, pour un 4/3 ou un 5/3 : en position neutre,

centre ouvert, le fluide peut circuler librement. La purge

des chambres et la libre circulation de la tige (libre rotation

de larbre moteur) sont ainsi possibles. Ce cas est intressant

pour supprimer les efforts dvelopps et faire des rglages.

Il existe dautres types de centre pour ces distributeurs.

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 13 / 18

Normalisation des principaux distributeurs et des dispositifs de

pilotages correspondants [1]

[1] [1]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 14 / 18

3.2.3 Principe du reprage des orifices

Le reprage des orifices par des chiffres et des pilotages par

des nombres est normalis :

- repre 1 pour lorifice dalimentation en air comprim,

- repres 2 et 4 pour les orifices dutilisation,

- repres 3 et 5 pour les orifices dchappement,

- repre 12 pour lorifice de pilotage mettant la voie 1-2

en pression,

- repre 14 pour lorifice de pilotage mettant la voie 1-4

en pression,

- repre 10 pour lorifice de pilotage ne mettant aucune

voie en pression.

3.2.4 Symboles des commandes des distributeurs

La commande du changement de position est obtenue par

dplacement du tiroir ou du ou des clapets, lments mobi-

les essentiels des distributeurs.

Ce pilotage peut tre simple ou double. Le simple pilotage

est associ un rappel par ressort.

Le dispositif de pilotage doit tre indiqu pour chaque posi-

tion du distributeur et apparatre dans la symbolisation.

3.3 Choix dun distributeur pneumatique

3.3.1 Choix de la fonction (nombre dorifices)

Ce choix dpend naturellement de lactionneur alimenter :

- 2/2 pour moteur un sens de marche, blocage ou ven-

touse ;

- 3/2 pour vrin simple effet, ventouse ou purgeage de

circuit :

- 4/2 ou 5/2 pour vrin double effet ou actionneur deux

sens de marche ;

- 5/3 pour les moteurs pneumatiques, ou les vrins dou-

ble effet.

- Les distributeurs 4/3 sont trs utiliss en hydraulique.

Les distributeurs 5 orifices permettent des rglages ind-

pendants, pour lentre et la sortie de tige, de la vitesse de la

tige en agissant sur le dbit dair lchappement.

3.3.2 Choix de la position de repos

De ce choix dpend le comportement de lactionneur ali-

ment lorsque lnergie de commande est coupe.

Distributeur monostable :

- 2/2, le circuit est coup au repos (passage ferm

dans les deux sens) ;

- 3/2, le circuit dutilisation est lchappement

(purge), donc lactionneur revient en position de

repos sil sagit dun vrin simple effet, ou est li-

bre sil sagit dun autre type dactionneur ;

- 4/2, la coupure de la commande provoque

linversion du mouvement de lactionneur.

En commande monostable, il faut donc tre attentif aux

consquences dune coupure dalimentation sur la scurit

des personnes et des matriels. De plus, il faut prvoir dans

la commande de maintenir lordre aussi longtemps que n-

cessaire, ce qui peut entraner des consommations dnergie

non ngligeables, voire excessives.

Distributeur bistable (double pilotage) : lactionneur pour-

suit son action. Les distributeurs bistables remplissent, par

construction, une fonction mmoire, rendant inutile le main-

tien de lordre sur le pilote, ce qui rduit la consommation

dnergie, mais peut ventuellement poser des problmes de

scurit.

3.3.3 Choix de la commande ou du pilotage

Ce choix concerne principalement trois familles :

Pilote pneumatique : recommand si atmosphre explo-

sive, humide ou agressive. Ce type de pilotage est possible

mme avec une partie commande lectrique, grce des

interfaces lectropneumatiques dportes et en armoire

protge.

Pilote lectropneumatique : le dplacement du tiroir du

distributeur est assur par lair comprim, mais celui-ci est

admis par lintermdiaire dune mini-lectrovanne clapet.

Ce type de pilotage est le plus rpandu car il est adapt aux

parties commandes lectriques tout en assurant une

consommation lectrique minimale.

Pilote lectrique : le dplacement du clapet du distributeur

est assur directement par un lectro-aimant. Ces pilotes

sont gnralement rservs aux mini-vrins, ventouses et

interfaces lectropneumatiques.

Si le choix entre les trois technologies reste possible, il

convient de vrifier les temps de commutation lorsque cette

caractristique est importante.

Comparaison des temps de commutation (daprs Schneider) [10]

Il existe dautres types de commande : pilotage manuel ou

pilotage mcanique.

3.3.4 Choix de la taille du distributeur

De ce choix dpend la rgularit de dplacement, la vitesse

maximale et le remplissage du vrin.

Mthode simplifie : cette mthode est adapte aux appli-

cations les plus courantes, cest--dire pour des cylindres

infrieures ou gales 10 litres et des vitesses infrieures ou

gales 0,1 m/s et un taux de charge de 0,5 ou moins. Elle

consiste choisir un distributeur dont les orifices de raccor-

dement sont gaux ou immdiatement infrieurs ceux du

vrin alimenter.

Exemple : Pour un vrin de 40 mm de diamtre, les orifices

sont prvus pour des raccords de 1/4", le distributeur adapt

aura des raccords de 1/4" ou 1/8".

Dimensionnement prcis : il faut utiliser les abaques des

constructeurs, dterminer le dbit dair traversant un distri-

buteur et vrifier le Kv (Koefficient Ventil).

3.4 Dtermination du dbit dair, facteur Kv

Cest une caractristique essentielle. Le dbit doit tre suffi-

sant pour remplir les chambres du vrin, ou du moteur, la

cadence voulue. Il dpend des caractristiques de celui-ci :

diamtre D, course C, temps de course, pression

dalimentation et taux de charge.

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 15 / 18

Facteur Kv : trs utilis, il permet de dterminer le distributeur associer un vrin et exprime le dbit deau en litre (dm

3

) par

minute traversant le distributeur sous une perte de charge de 1 bar (diffrence de pression amont/aval de 1 bar). Le Kv peut tre

exprim en m

3

/s. Les fabricants proposent des abaques pour dterminer le Kv et la taille des distributeurs (cf. ci-dessous).

- A partir du taux de charge et de la pression du vrin, on dfinit le point Y.

- A partir du temps de course, on obtient le point X.

- La course et le diamtre du vrin dfinissent sa cylindre.

- La droite liant le point X et le point caractrisant la cylindre du vrin

permet dobtenir le Kv minimum du distributeur.

[8]

[8]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 16 / 18

3.5 Distributeurs particuliers

Bloqueur 2/2 : Distributeurs 2/2 qui ralisent le blocage le

la tige notamment lors dun arrt durgence ou dun rglage.

Bloqueur 2/2 et un exemple dimplantation [1]

Sectionneur gnral : voir 1.10.2.

Dmarreur progressif : voir 1.10.3.

Principe dun dmarreur progressif [1]

4 Accessoires

Capteurs de position sur vrin : pour indiquer la partie

commande la position de la tige. Ce sont souvent des ILS.

Capteurs de fin de course : pneumatique action mcani-

que.

Clapet anti-retour.

Rducteurs de dbit : voir 2.2.2.

5 Reprage des composants des

chanes fonctionnelles

Reprage trois blocs [10]

La ralisation et lexploitation de

schmas ncessitent lidentification

et le reprage des composants.

Principe : la norme E 04-157 pr-

conise un codage en trois parties :

- un repre dordre fonctionnel qui peut comporter plusieurs

caractres (numro de chane fonctionnelle par exemple) ;

- un code du composant (voir tableau ci-dessous) :

- un code de ltat ou de laction (pour les practionneurs,

un chiffre 0 est affect au pilotage qui va donner la mise en

position initiale ; pour les capteurs associs aux actionneurs,

le chiffre 0 pour le capteur actionn ltat initial du cycle,

les chiffres 1, 2, 3, pour le capteur actionn dans lordre

du cycle ; pour les composants auxiliaires, le repre de

lorifice de liaison).

Code Type de matriel Exemple

A Accumulateurs

B

Multiplicateurs et changeurs

de pression

C Vrins Vrin

D Distributeurs Distributeur

F Appareils de conditionnement Filtre

G Appareil de mesurage Manomtre

M Moteurs

N Clapets antiretour

P Pompes et compresseurs

Q Appareils de rglage du dbit

Rducteur de

dbit

R

Appareils de rglage de la

pression

S Dtecteurs mcaniques Bouton

T Rservoirs

U

Organes de ligne et de raccor-

dement

Silencieux

Raccord

YV Commande lectrique Electrovanne

Exemple : Forme normalise

dune chane daction 3 : Arrt

poste 1 .

Reprage et forme normalise dune chane fonctionnelle 3 :

Arrt poste 1 [10]

[3]

[1]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 17 / 18

6 Exercices sur les vrins [1]

6.1 Exercice 1

Leffort de serrage que doit

exercer le vrin de bridage est

de 6500 N. Si le diamtre

dalsage D est de 125 mm,

dterminer la pression thorique ncessaire. Que devient

cette pression sil existe des frottements engendrant des

pertes de 5 % ?

6.2 Exercice 2

Calculer les efforts thoriquement dveloppables, en pous-

sant et en tirant, dun vrin (D = 100 mm et d = 25 mm) si la

pression dutilisation est de 500 kPa (5 bars). Refaire la

question si les pertes par frottements sont de 12 %.

6.3 Exercice 3

La masse de la charge soulever est de

700 kg (avec lacclration de la pesan-

teur g = 9,81 m/s). Les pertes par frot-

tements internes sont estimes 12%, la

pression dalimentation en air est de 600

kPa (6 bars). Si les forces dinertie et la

contre-pression sont ngliges, dtermi-

ner le diamtre du piston.

6.4 Exercice 4

Dterminer le diamtre dun vrin capable de soulever une

charge de 100 daN lorsque la pression dair utilise est de

700 kPa (7 bars) et le taux de charge de 0,7. Choisir un

diamtre normalis.

6.5 Exercice 5

Calculer la consommation dair (dbit par minute) dun

vrin de diamtre D = 80 mm (diamtre de tige 22 mm) et

dune course de 400 mm. 5 cycles (aller / retour) sont effec-

tus par minute sous une pression de 600 kPa (6 bars).

6.6 Exercice 6

La course dacclration de

la masse (800 kg) est de 10

mm dans les deux sens, puis

la vitesse reste constante

0,5 m/s. Le frottement entre

la charge et le support est f = 0,10. La pression de lair du

systme est de 600 kPa (6 bars). Dterminer le diamtre

normalis du piston.

6.7 Exercice 7

La course damortissement de la

charge de 150 kg est de 30 mm

pour une pente de 45 (vitesse

de translation 0,6 m/s, pression

dutilisation 600 kPa). La course

dacclration est suppose

identique la course damortissement. Les pertes par frot-

tements sont values 12 %.

a. Dterminer la charge totale : effort de levage + for-

ces de frottement + force dynamique due

lacclration.

b. En dduire le diamtre du piston.

7 Exemple dune installation [5] [10]

Lyce Lislet Geoffroy Cours sur la pneumatique 2TSELEC, 2004 2005

L.ISAMBERT, 22/04/2005 Nom fichier : pneumatique.doc Page 18 / 18

Le schma de puissance pneumatique prcdent reprsente les circuits de chanes

daction et dalimentation en nergie. Ce schma est constitu dune association

dlments permettant le conditionnement et la distribution dair comprim vers

lutilisation (on peut donc distinguer trois zones). Noter quil existe deux types

de liaison : les liaisons en dbit (puissance) en traits pleins

et les liaisons en pression (commande) en traits pointills .

Pour le conditionnement :

Pour la distribution et lutilisation :

Lalimentation en nergie lectrique de la commande lectrique EV3A

fera sortir le vrin 3 (v3+), et lalimentation de EV3B fera rentrer le vrin

3 (v3-). Dans la mesure du possible, il faut viter dalimenter simultan-

ment les bobines des commandes dun mme distributeur.

Ressources :

[1] Guide des Sciences et Technologies Industrielles, par Jean-Louis Fanchon, Editions Nathan.

[2] La Pneumatique dans les Systmes Automatiss de Production, par S. Moreno et E. Peulot, Editions Educalivre.

http://perso.wanadoo.fr/edmond.peulot

[3] http://www.prm.ucl.ac.be/cours/meca2755/docu/pneumatique1.pdf

[4] Les dossiers pdagogiques de Festo tlchargeables ladresse suivante :

http://www.festo.com/INetDomino/be/fr/73b8a0579e24b2e5c1256db7005425e9.htm

[5] Circuit puissance pneumatique, PowerPoint de Jean-Louis H, tlchargeable ladresse suivante :

http://perso.wanadoo.fr/hu.jean-louis/ressourc/auto/telecha/puispneu.zip

[6] Actionneurs et distribution pneumatique, animations Flash de J.-P. Hoareau, tlchargeable ladresse suivante :

http://perso.wanadoo.fr/geea.org/PNEUM/pneum.zip

[7] Automatique et Informatique Industrielle, 1

re

et T

erm

STI, par Henri Ney, Editions Nathan Technique.

[8] Mmotech Electrotechnique, par R. Bourgeois et D. Cogniel, Editions Educalivre

[9] Le site de mutualisation de donnes : http://www.geea.org

[10] Automatique, Informatique Industrielle, 1

re

et T

erm

, Collection Sciences et Techniques Industrielles, par

Christian Merlaud, Jacques Perrin et Jean-Paul Trichard, Editions Dunod.

Re-

pre

Type dappareil Fonction assure

1 Raccord Raccordement la source de pression

2 Vanne Isolement

3 Filtre Filtration des impurets (eau, poussires)

4

Rgulateur de pres-

sion

Maintien de la pression une valeur rgle

5 Manomtre Indication de la pression

6 Electrovanne gnrale

Autorisation ou non de lalimentation en

air

7 Contact pression Attestation de la prsence de pression

Utilisation Actionneur Practionneur

1 : Rampe 1

Vrin simple

effet

EV1 : distributeur 3/2 monostable com-

mande lectropneumatique et manuelle

2 : Rampe 2

Vrin simple

effet

EV2 : distributeur 3/2 monostable com-

mande lectropneumatique et manuelle

3 : Arrt

Poste 1

Vrin double

effet

EV3 : distributeur 4/2 bistable comman-

des lectropneumatiques et manuelles

4 : Ventouse

Ventouse

effet Venturi

EV4 : distributeur 3/2 monostable com-

mande lectropneumatique et manuelle

Principe de cblage avec un automate [3]

Exemple darmoire de commande [3]

Vous aimerez peut-être aussi

- Cours Hydraulique Et Pneumatique2Document68 pagesCours Hydraulique Et Pneumatique2lotfi ben said100% (3)

- CIRCUITS PNEUMATIQUES Conception Et MaintenanceDocument62 pagesCIRCUITS PNEUMATIQUES Conception Et MaintenanceOliver Twiste88% (8)

- Fusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.D'EverandFusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.Pas encore d'évaluation

- Cours de PneumatiqueDocument71 pagesCours de PneumatiqueLuc Gil80% (5)

- Energie PneumatiqueDocument115 pagesEnergie PneumatiqueAbdel ben0% (1)

- Pneumatique Industriel 2Document62 pagesPneumatique Industriel 2NabilBouabanaPas encore d'évaluation

- Alignement Conventionnel WWW Cours-Electromecanique Com 2Document52 pagesAlignement Conventionnel WWW Cours-Electromecanique Com 2Df Fez100% (1)

- Exercices HydrauliqueDocument10 pagesExercices HydrauliqueMohamed Elouafi50% (2)

- Cours Pneumatique Et HydrauliqueDocument68 pagesCours Pneumatique Et HydrauliqueqsdsdsqdPas encore d'évaluation

- Automatisme - Le Pneumatique WWW Cours-Electromecanique ComDocument30 pagesAutomatisme - Le Pneumatique WWW Cours-Electromecanique ComOmar Rajhi100% (3)

- Dossier Ressource PneumatiqueDocument19 pagesDossier Ressource PneumatiqueMannou Souma0% (1)

- Cours D'automatique ITO BTS 1 2020Document70 pagesCours D'automatique ITO BTS 1 2020Abe Sledje100% (4)

- Pneumatique Part1 CorDocument31 pagesPneumatique Part1 CorNicola Vitulli100% (1)

- Hydraulique IndustrielleDocument35 pagesHydraulique IndustrielleHicham Boudrare100% (4)

- BTS Maintenance IndustrielleDocument133 pagesBTS Maintenance IndustrielledidoberkinePas encore d'évaluation

- Circuits Pneumatiques GEDocument227 pagesCircuits Pneumatiques GE720 M vues100% (1)

- Introduction Aux Systèmes Automatisés de ProductionDocument30 pagesIntroduction Aux Systèmes Automatisés de ProductionAmine Ait Elaasri100% (4)

- Schéma Installation D'air CompriméDocument15 pagesSchéma Installation D'air CompriméNabilBouabanaPas encore d'évaluation

- Systemes Hydrauliques Et PneumatiqueDocument134 pagesSystemes Hydrauliques Et Pneumatiqueclaude feune100% (1)

- TP4 Pneumatique PDFDocument6 pagesTP4 Pneumatique PDFJoseph DamakoaPas encore d'évaluation

- Guide PneumatiqueDocument14 pagesGuide Pneumatiquelinktwo100% (1)

- Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de PuissanceDocument30 pagesChapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de PuissanceKoukou Amkoukou100% (2)

- EXPOSE FinalDocument66 pagesEXPOSE Finalhana belkacemi67% (3)

- TP GrafcetDocument62 pagesTP GrafcetNabilBouabana100% (2)

- ElectropneumatiqueDocument53 pagesElectropneumatiqueAbdel ben100% (1)

- TP CompresseurDocument8 pagesTP CompresseurhoussemPas encore d'évaluation

- HydrauliqueDocument40 pagesHydrauliqueBibo Bahri100% (7)

- Les Éléments PneumatiquesDocument9 pagesLes Éléments PneumatiquesNicola VitulliPas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- TP 03 Mesure de DebitDocument4 pagesTP 03 Mesure de Debitsalah eddine matiPas encore d'évaluation

- 2 PneumatiqueDocument18 pages2 PneumatiqueMehdi AgoubPas encore d'évaluation

- Formulaire STI2DDocument4 pagesFormulaire STI2Dapi34100% (1)

- Cours Actionneurs FluidiquesDocument45 pagesCours Actionneurs FluidiquesAnas Kerty100% (1)

- Les Défaillances HydrauliqueDocument12 pagesLes Défaillances HydrauliqueAziz Amtdi100% (2)

- Cours Hydraulique Et Pneumatique02Document25 pagesCours Hydraulique Et Pneumatique02dwe mer100% (1)

- Production Air ComprimeDocument6 pagesProduction Air ComprimeabderrahimnPas encore d'évaluation

- Verin HydrauiqueDocument6 pagesVerin HydrauiqueYounes KaderPas encore d'évaluation

- Comment construire son drone de zéro: Comment construire son drone et dimensionner les différentes partiesD'EverandComment construire son drone de zéro: Comment construire son drone et dimensionner les différentes partiesÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)

- M - 04 - Analyse de Circuits À Courant ContinuDocument51 pagesM - 04 - Analyse de Circuits À Courant Continualmis100% (2)

- Exercice Pneumatique PDFDocument2 pagesExercice Pneumatique PDFMike29% (7)

- Kaleidoscope ST-STE Ch.5 CorrigéDocument7 pagesKaleidoscope ST-STE Ch.5 CorrigéLeonardo Garmendia GolacPas encore d'évaluation

- AlignementDocument5 pagesAlignementtriki melek100% (2)

- Dossier Technique Pompe DoseuseDocument11 pagesDossier Technique Pompe Doseusebessemfr100% (1)

- Ch2 CI2 R4 PneumatiqueDocument7 pagesCh2 CI2 R4 Pneumatiquecpommier100% (2)

- Les Composants PneumatiquesDocument13 pagesLes Composants Pneumatiquesjilani100% (1)

- Les Vérins PneumatiquesDocument10 pagesLes Vérins Pneumatiquesange ettien100% (1)

- HydrauliqueDocument72 pagesHydrauliqueScrib4ever100% (1)

- Centrale HydrauliqueDocument15 pagesCentrale HydrauliquePermaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation

- TP VérinDocument8 pagesTP VérinDieu-Donné NoukounwouiPas encore d'évaluation

- Circuit de Puissance Pneumatique-Corrige PDFDocument1 pageCircuit de Puissance Pneumatique-Corrige PDFNassim RabaouiPas encore d'évaluation

- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation

- pneumatique-2Document18 pagespneumatique-2ABDElkarim TouirssaPas encore d'évaluation

- PneumatiqueDocument18 pagesPneumatiqueNDIKUMANA OlivierPas encore d'évaluation

- Cours PneumatiqueDocument19 pagesCours PneumatiquePatrick DelsolPas encore d'évaluation

- PneumatiqueDocument21 pagesPneumatiqueGuy EffaPas encore d'évaluation

- 1 Cours PneumatiqueDocument4 pages1 Cours PneumatiqueProf ManiconePas encore d'évaluation

- La Pneumatique Et Lois Des Vérins_2021 (1)Document13 pagesLa Pneumatique Et Lois Des Vérins_2021 (1)nadiPas encore d'évaluation

- Cours Pneumatique PDFDocument18 pagesCours Pneumatique PDFJudicael RandriamanantenaPas encore d'évaluation

- Systèmes Et Dispositifs Hydrauliques Et PneumatiquesDocument32 pagesSystèmes Et Dispositifs Hydrauliques Et PneumatiquesNidal ChiebPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document16 pagesChapitre 1EL Ha çenPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Et 4 Actionneurs Industriels Peneumatique - HydrauliqueDocument29 pagesChapitre 3 Et 4 Actionneurs Industriels Peneumatique - Hydrauliqueassalemouhamed62Pas encore d'évaluation

- Module HydrauliqueDocument35 pagesModule HydrauliqueAziz Kabore100% (2)

- Chapitre 2-Pompes, compresseurs et moteurs hydrauliques-partie1Document18 pagesChapitre 2-Pompes, compresseurs et moteurs hydrauliques-partie1ahmedgn3Pas encore d'évaluation

- Cryogénie Chapitre1 2020-2021 (1) - 1Document9 pagesCryogénie Chapitre1 2020-2021 (1) - 1Chi HebPas encore d'évaluation

- 04 - Hydraulique - Machines Hydrauliques EtDocument39 pages04 - Hydraulique - Machines Hydrauliques Etdurnel mamonoPas encore d'évaluation

- Enonce 6Document4 pagesEnonce 6Yacine YacinPas encore d'évaluation

- Grille Prix Vert Electrique WeekendDocument1 pageGrille Prix Vert Electrique Weekenddan chePas encore d'évaluation

- Fiche Technique Du Groupe Electrogene HFW 250 t5 Insonorisandeacute Franandccedil AisDocument7 pagesFiche Technique Du Groupe Electrogene HFW 250 t5 Insonorisandeacute Franandccedil AisGK BurundiPas encore d'évaluation

- Étude Pour L'examen Territoire ÉnergétiqueDocument1 pageÉtude Pour L'examen Territoire Énergétiqueantho IvaPas encore d'évaluation

- Cor9 1Document2 pagesCor9 1chaoui kheiraPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 MDF1Document7 pagesChapitre 1 MDF1Mohamed Amine BelkemitiPas encore d'évaluation

- TP 2 Mathlab v2014Document4 pagesTP 2 Mathlab v2014ayoubPas encore d'évaluation

- TP 04 Pendule de TorsionDocument4 pagesTP 04 Pendule de Torsionfati78% (18)

- Corrigés Hacheur Série Variateur de Vitesse IndustrielDocument2 pagesCorrigés Hacheur Série Variateur de Vitesse IndustrielMarwan SkPas encore d'évaluation

- CH 6 Perturbations Générées Par Les Circuits ÉlectroniquesDocument5 pagesCH 6 Perturbations Générées Par Les Circuits ÉlectroniquesYoubaPas encore d'évaluation

- SPA Partie4Document18 pagesSPA Partie4koffi FayossehPas encore d'évaluation

- R8 - Capacitor Banks and AccessoriesDocument21 pagesR8 - Capacitor Banks and AccessoriesAnonymous 1AAjd0Pas encore d'évaluation

- La DensitéDocument5 pagesLa Densité213020 213020Pas encore d'évaluation

- Master PAIP-S8 Examen-Ordinaire Magnétisme Dans Les Solides A-BelaarajDocument2 pagesMaster PAIP-S8 Examen-Ordinaire Magnétisme Dans Les Solides A-Belaarajimrannid10Pas encore d'évaluation

- Epss td4Document12 pagesEpss td4FULGENCE BIEN-AIME GOURE BIPas encore d'évaluation

- TP Haute ParleurDocument5 pagesTP Haute ParleurLahcen ElamraouiPas encore d'évaluation

- 1.ouvrage Systémes Photovoltaiques École D'ingénieursDocument155 pages1.ouvrage Systémes Photovoltaiques École D'ingénieursYacine BenzPas encore d'évaluation

- Serie Induction-EnnonceDocument7 pagesSerie Induction-Ennoncepallap palPas encore d'évaluation

- Cours ETKDocument95 pagesCours ETKDo OuPas encore d'évaluation

- Chap IV Suralimentation Par TurbocompresseurDocument11 pagesChap IV Suralimentation Par TurbocompresseurSalah ChPas encore d'évaluation

- TD MP-2Document17 pagesTD MP-2Ali Said100% (1)

- MLI Cours HacheursDocument6 pagesMLI Cours Hacheurssoulaimane BOUASRIAPas encore d'évaluation

- Redress CommDocument10 pagesRedress CommdjibrilosPas encore d'évaluation

- 4 Sc. I - Bac 2010 - Session Cont. - Corrigée - Physique - CDocument4 pages4 Sc. I - Bac 2010 - Session Cont. - Corrigée - Physique - CMamoo MoutiâPas encore d'évaluation

- Corrige03 PDFDocument6 pagesCorrige03 PDFRobin CookPas encore d'évaluation