Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chapitre 1

Chapitre 1

Transféré par

Hamza SrhTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre 1

Chapitre 1

Transféré par

Hamza SrhDroits d'auteur :

Formats disponibles

Le Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

Ralis par : Mme Souad Chebbi

Attention !

Ce produit pdagogique numris est la proprit exclusive de l'UVT.

Il est strictement interdit de le reproduire des fins commerciales.

Seul le tlchargement ou impression pour un usage personnel

(1 copie par utilisateur) est permis.

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

Objectifs spcifiques

A la fin de ce chapitre, ltudient sera capable de :

-Comprendre le fonctionnement du rseau lectrique

-Grer le rseau en rgime perturb

-Comprendre le rle du dispatching

1.1 Introduction

Le rseau lectrique se compose dun ensemble douvrages de production, de transport et de distribution

de lnergie lectrique. Pour assurer sa stabilit, une bonne surveillance et un contrle en temps rel de son

fonctionnement est ncessaire.

La production de l'nergie lectrique rsulte de diverses transformations. Par exemple, la production de

l'nergie lectrique d'origine mcanique est base principalement sur la transformation de l'nergie primaire sous

forme potentielle pour les turbines hydrauliques et calorifique pour les turbines vapeur en une nergie

lectrique.

La transformation de lnergie primaire en nergie lectrique comporte trois sous transformations

fondamentales qui sont la transformation du combustible dans la chaudire en nergie calorifique, la

transformation de lnergie calorifique en nergie cintique via la turbine et la transformation de lnergie

cintique en nergie lectrique dans lalternateur. Lnergie obtenue la sortie de lalternateur aux pertes prs

est transmise aux consommateurs. Selon la demande dnergie, la production est contrl moyennant le rglage

de l'nergie primaire et ce en actionnant les vannes d'admission principales de la turbine (figure 1.1).

Energie

primaire

Rgulateur de

vitesse

Pe

Valve

Turbine

Gnrateur

Rseau

P cv

Contrle

turbine

Autres

signaux

vitesse

Production

Fig. 1.1 : Schma fonctionnel de gnration et contrle de la turbine

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.2 Analyse fonctionnelle du systme production-transport

Pour assurer le bon fonctionnement et garantir un cot optimal du kilowattheure (kwh) du systme

production-transport, il est ncessaire de contrler la vitesse de rotation du groupe turbo - alternateur, la qualit

de la frquence, la qualit de la tension et videmment la scurit des personnes et des quipements (figure 1.2).

Le systme production-transport est un processus deux entres qui sont lnergie cintique et le courant

dexcitation.

Qualit

Vitesse

Scurit

Cot

Energie

Cintique

Courant

Fournir

kwh

Rseau de

transport

Alternateur

Poste de transformation

HTA/HTB

Fig. 1.2 : Analyse fonctionnelle du systme production-transport

Une fois lalternateur est convenablement excit, il produit un couple lectromagntique partir de

lnergie cintique quil reoit de la turbine. Ce couple lectromagntique est fourni au rseau de transport sous

forme de puissance active et ractive. A son tour, le rseau de transport fournit aux pertes prs, la puissance

dveloppe par lalternateur via les postes de transformation haute et moyenne tension (HTA/HTB) aux

consommateurs conformment aux trois taches suivantes qui sont la production, le transport et la

transformation (figure 1.3).

Scurit Cot

U f

Vitesse

Energie

Cintique

Cem

Rapport de transformation

Circuit

Kwh

Produire

Alternateur

Rseau de

transport

Pertes

Poste de

transformation

Fig. 1.3 : Schma bloc des tches remplir par un systme de production-transport

Mme Souad Chebbi

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

Vu larchitecture et le nombre important des intervenants, le rseau lectrique est considr parmi les

systmes les plus complexes. Le systme lectrique haute tension est constitu de trois sous systmes qui sont le

sous-systme de puissance englobant les centrales de production, les postes de transformation, les lignes de

transport, les nuds de consommation, le sous-systme de pilotage engendrant le rseau d'observation et de

signalisation, le rseau de communication, le systme de contrle - commande et le sous-systme humain

comportant les divers niveaux d'intervenants.

La conduite efficace du rseau lectrique est assure grce une coordination adquate des trois sous

systmes. Seulement, la difficult majeure de conduire le rseau rside la fois dans les exigences du matriel, et

aux contraintes svres et invitables de limpossibilit de stocker l'nergie lectrique et le caractre alatoire de

la charge.

Comme autres difficults de conduire le rseau, il ya le problme de la prise de dcision, la disponibilit des

moyens pour raliser une action et la justification de l'action qui sont allges par les procdures et consignes

d'exploitation.

Par ailleurs, ds que la situation anormale est tendue et plusieurs vnements ont lieu successivement, il

est difficile dobtenir et analyser les informations pour agir au temps opportun. Pour ces situations perturbes,

les consignes de travail peuvent tre modifies par rapport la normale.

1.3 Appel de puissance du rseau

La complication du processus de prvision est due la consommation d'nergie qui change d'une heure

l'autre le long des jours : Chaque jour a sa forme particulire de charge.

Le profil de la consommation pour un jour ouvrable est caractris par quatre points qui sont la pointe du

matin qui dpend de l'activit conomique, le creux daprs-midi qui dpend des heures de djeuner et la reprise

du travail de l'aprs midi, le creux de nuit correspondant au minimum de la consommation sur les 24 heures de la

journe (figure 1.4), et la pointe du soir qui dpend de l'volution de la charge quotidienne tale sur une

semaine (figure 1.5).

Le profil de la consommation permet lexploitant de dgager les caractristiques suivantes : Existence

d'un cycle hebdomadaire rptitif, et existence d'un rythme journalier rgulier.

Fig. 1.4 : Cycle journalier

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

Fig. 1.5 : Cycle hebdomadaire

La consommation dlectricit est trs influence par plusieurs paramtres dont les effets dpendent

essentiellement du type de jour, de l'heure de la journe, de la saison et de l'activit conomique. Parmi les

paramtres les plus intressants, on cite linfluence du type de jour sur la consommation et linfluence de l'anne

sur la consommation.

La consommation dlectricit est fortement influence par lactivit conomique des entreprises. Ces

effets sont directement observables sur les courbes de consommation hebdomadaire. Cette consommation

dlectricit est encore influence par laspect climatologique comme les temptes qui entranent dimportantes

coupures de clientle.

Face aux contraintes cites ci-dessus, ltude de lemplacement des centrales de gnration, des lignes de

transport et des postes de transformation simpose.

1.4 Placement des moyens de production conventionnels

En fonction de la rpartition spatio-temporelle de la demande, le producteur dnergie songe au bon

placement des moyens de production. Le placement tient compte du potentiel disponible de production. Selon les

contraintes de qualit de service et de moyens de production, il assure une rpartition des moyens de production.

Les moyens de production sont gnralement classs en trois catgories. On distingue :

1- Les centrales conventionnelles de production de pointe ncessitant des turbines gaz : Ces centrales

sont essentiellement caractrises par un temps de dmarrage rapide de lordre de quelques minutes,

2- Les centrales conventionnelles de production de base utilisant des turbines vapeur et des turbines

cycle combin. Ces centrales sont essentiellement caractrises par un temps de dmarrage trs lent et un cot

de dmarrage lev,

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

3- Les centrales non conventionnelles de production : Centrales photovoltaques, solaires thermiques,

oliennes, hydrauliques qui dpendent en particulier des conditions climatologiques alatoires.

Le placement des moyens de production est fond principalement sur la production dite de base fournie

par les centrales conventionnelles et les centrales cycle combin. Ces moyens sont commands en fonction de la

courbe de charge prvisionnelle par une modulation de leur production de base.

Au moment de la pointe de charge et selon le besoin, la production de pointe est fournie par les turbines

combustion. Lensemble production de base et de pointe constitue la production totale disponible tout instant.

1.5 Modlisation du systme lectrique

1.5.1 Configuration du gnrateur sur le rseau lectrique

Un gnrateur lectrique peut fonctionner vide (figure1.6 : Disjoncteur 1ouvert).

On note que du moment o on dispose de deux gnrateurs alimentant la mme charge, un couple

synchronisateur entre les deux machines prend naissance pour former un petit rseau (figure1.6 : Disjoncteurs

1et 2 ferms) : Cette configuration correspond un gnrateur dit en rseau.

Enfin, quand on est en prsence dune configuration o ltat du disjoncteur 1 est ferm et celui du 2 est

ouvert (figure 1.6), le gnrateur est dit en charge ilte.

Bus local

Transformateur 1

Disjoncteur 2

Transformateur 2

Disjoncteur 1

Gnrateur

Bus rseau

Charge locale

Fig. 1.6 : Configuration du gnrateur

Compar la puissance totale de toutes les machines, le gnrateur en rseau possde une puissance assez

faible. En consquence, il na aucune influence sur la tension et la frquence du rseau. Lapproximation nonce

est valide pour un gnrateur raccord au rseau haut tension.

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.5.2 Centrale hydrolectrique

En rgle gnrale, une centrale hydrolectrique est compose des lments suivants: Gnrateur,

rgulateur de vitesse, rgulateur de tension et rgulateur de puissance (figure 1.7).

Vitesse

relle

Couple

mcanique

Consigne de Rgulateur

PCV

Turbine

Vitesse +

de vitesse

Hauteur

d'eau

Dbit

Conduite force

Puissance

de consigne

Rgulateur de

puissance

Puissance

dlivre

Fig. 1.7 : Diagramme fonctionnel de la rgulation de puissance et frquence

Pour ce type de centrale, la pression ncessaire lapplication dun couple sur larbre de la turbine est due

la conduite force. La turbine transforme lnergie potentielle de la colonne deau en nergie mcanique traduite

par la rotation de larbre sur lequel est connect lalternateur qui transforme la puissance mcanique reue en

une puissance lectrique. Pour raliser lchange de puissance prvu, le systme est muni dun rgulateur de

puissance dont le rle est de modifier la consigne de la vitesse au temps opportun.

1.5.3 Centrale thermique vapeur

La turbine vapeur a pour rle de transformer l'nergie calorifique emmagasine par la vapeur d'eau haute

temprature et haute pression en une nergie mcanique de rotation contrle par la position de la vanne

d'admission principale appele encore valve de contrle. Cette nergie est transforme en nergie lectrique

grce lalternateur entrain par la turbine. Les temps de rponse des diffrentes parties de la vapeur sont

gnralement modliss par une seule constante de temps. On note que quelques fractions de puissance

mcanique sont expires dans les diffrents tages de la turbine (basse, moyenne et haute pression). Entre la

valve de contrle et le premier tage haute pression, la constante de temps typique varie de 0.1 0.4secondes

alors que dans une rchauffe installe, ce temps est lent et dure quelques secondes. Le temps mis entre la

moyenne et la basse pression est pratiquement entre 0.3 et 0.6secondes. La figure (Fig1.8) reprsente un schma

bloc dune turbine simple arbre et double rchauffe.

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

Valve de

contrle

vapeur

VHP

Recyclage

Rchauffe

HP

IP

LP

LP

Arbre

Position de la valve

Rchauffe

Condenseur

Fig. 1.8 : Turbine vapeur simple arbre et double rchauffe

Comme les consommateurs dnergie lectrique souhaitent recevoir tout instant une nergie de bonne

qualit, il est impratif de contrler et surveiller en temps rel la qualit de la tension et de la frquence dlivre.

1.5.4 Rgulateurs

Pour maintenir la frquence du rseau une valeur constante, il est ncessaire dinjecter plus de puissance.

Par exemple, si la frquence devient infrieure la frquence nominale, le rgulateur de la turbine augmente

ladmission primaire et rciproquement. Le rglage est achev, une fois que la frquence atteigne sa valeur

nominale sous la condition :

Pg

min

p Pg p Pg

max

Lajustement du dbit et de la direction du flux de leau pour les centrales hydrauliques (la vapeur pour les

centrales thermiques) est obtenu par action des vannes. Cette action est assure par le rgulateur de vitesse qui

agit sur le positionnement des vannes d'admission principales (figure1.9).

Dans la pratique, on dispose de gnrateurs rguls en frquence et des gnrateurs rguls en puissance.

Les gnrateurs rguls en puissance permettent de maintenir la puissance la valeur nominale. La rgulation en

puissance est assure par un rgulateur automatique de puissance qui demeure seul responsable de la ralisation

des changes prvus sur les gnrateurs. Les gnrateurs en rgulation de frquence participent maintenir la

frquence la valeur nominale. Cette rgulation est obtenue grce une boucle de rgulation supplmentaire

agissant sur la consigne de vitesse.

Pour des raisons de suret, le gnrateur rgul en puissance peut aussi tre rgul en frquence. En effet,

si on dispose dun gnrateur rgul en puissance, raccord un rseau infini, et que ce gnrateur voit

subitement une perte dune ligne, il se retrouve seul alimenter une charge locale : Ce scnario a pour

consquence, une diminution de la frquence. Pour viter ce phnomne, le gnrateur doit tre muni dun

rgulateur de frquence.

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

En outre, afin de maintenir constante la tension locale dun point donn, le systme doit tre muni dun

rgulateur de tension. Dans la pratique, les rgulateurs utiliss sont des rgulateurs mono-variables (figure 1.9).

Contrainte d'excitation

maximale

Transducteur

de tension

Consigne de

tension

Mesure de tension

Rgulateur de

tension

Circuit

protection

Excitation

Flux

Gnrateur

Rseau

Courant

magntique

d'excitation

Contrainte de

stabilisation

Stabilisateur

Fig. 1.9 : Diagramme fonctionnel de la rgulation de tension

1.6 Gnrateurs

Les gnrateurs sont destins produire une onde de tension caractrise par une frquence et une

amplitude qui doivent se situer lintrieur de fourchettes prdfinies :

U

g min

p U

p U

g max

et f min p f p f max

Les gnrateurs sont caractriss par la capacit de fourniture ou dabsorption de puissance ractive :

Qmin Qg Qmax qui impose des consignes sur les courants des lignes :

I Limin I Li I Lmax

Mme Souad Chebbi

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.7 Rseau lectrique passif

En gnral, le terme rseau correspond un ensemble de lignes triphases souterraines ou ariennes et de

transformateurs triphass. La connexion des lignes et transformateurs se fait moyennant des jeux de barres.

Chaque jeu de barres constitue un accs du rseau auquel les producteurs et les utilisateurs peuvent tre

raccords.

Dans la pratique, on a des rseaux boucls et des rseaux en antennes. Si les lignes ne forment pas de

boucles, le rseau est dit radial. Si pour chaque phase, les lignes forment un circuit ferm sur lui-mme, le rseau

est dit boucl.

Le rseau lectrique peut tre soit isol soit interconnect dautres rseaux. Les avantages conomiques

de lextension des rseaux interconnects couvrent en gnral la rduction de la rserve des partenaires en

temps rel, le maintien de la charge niveau constant, la rduction de la puissance de rserve installe, une

meilleure optimisation des changes et un transport de lnergie lectrique dans un sens ou dans lautre entre les

partenaires interconnects.

Vu ces avantages, un grand rseau supporte mieux les perturbations quun rseau isol. En consquence, il

garantie et renforce la stabilit du rseau. Toutefois, ce type de structure est susceptible dtre confronte des

problmes doscillations.

1.8 Perturbation du systme lectrique

Les perturbations peuvent mettre le systme lectrique en danger. Les origines des perturbations sont

classes en deux grandes familles :

1- La premire famille est troitement lie aux origines physiques : alas de consommation, pannes et

agressions extrieures,

2- La seconde famille est lie aux origines humaines dues aux erreurs logicielles ou bien aux erreurs de

conception ou encore aux fausses manuvres.

Les perturbations les plus frquentes affectant le rseau lectrique au cours de son fonctionnement sont

classes en deux familles : On peut avoir des perturbations affectant soit directement le rseau de transport et

donc le support dchange dnergie, soit le rseau de production et donc le producteur dnergie. Ce type de

perturbation provoque dans la plupart des cas, un dsquilibre entre la production et la consommation : Les

grandeurs caractristiques touches sont la frquence.

On rsume les causes des perturbations et leurs consquences respectives affectant le systme lectrique

en dgradant son tat de fonctionnement par la table (Tab.1.1). On note que les effets primaires de ces

perturbations apparaissent en transitoire dans les premires secondes et quelles sont passagres et ne

constituent pas un tat dquilibre stable pour le systme. Dans la plupart des cas, ces effets nont pas des

consquences graves. En outre, ces effets nont pas dimpact direct sur la scurit du rseau lectrique et par

consquent naffectent pas les clients. Toutefois dans certains cas et en prsence des facteurs aggravant, la

situation peut donner naissances des effets secondaires. Les effets secondaires de ces perturbations sont classs

en deux familles lune effet gnral et lautre effet limit. On entend par dire effet limit celle qui

10

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

saccompagne par laugmentation de la frquence, la perte de synchronisme dune machine et dans

certaines circonstances lamorage des isolateurs. Quant la famille effet gnral, elle peut induire la baisse de

la tension, le dclenchement par surcharge, la chute irrversible de la frquence, le risque davalanche des reports

de charge et la perte de synchronisme inter zonale.

Cause de la perturbation

Court-circuit affectant un

lment du rseau

Perte

douvrages

de

transport : ligne, cble ou

transformateur

Consquence de la perturbation

Effet primaire

Effet secondaire

Surtension

Risque damorage des isolateurs.

Surintensit

Echauffement et risque de

dclenchement par surcharge.

Variation de frquence

Perte de synchronisme dune

machine ou entre rgion.

Nouveau schma de

transfert dnergie

Perte de synchronisme dune

machine ou entre rgion,

Surcharge douvrages,

Baisse de tension ou manque

total de tension.

Perte de

production

groupe

de

Nouveau schma de

transfert dnergie

Perte de synchronisme dune

machine ou entre rgion,

Surcharge douvrages,

Baisse de tension ou manque

total de tension.

Variation de charge

Baisse de frquence

Risque de chute de frquence

irrversible.

Nouveau schma de

transfert dnergie

Perte de synchronisme dune

machine ou entre rgion,

Baisse de tension ou manque

total de tension.

Variation de frquence

Risque de chute ou augmentation

irrversible de frquence.

Surtension

Risque damorage des isolateurs.

Surintensit

Echauffement et risque de

dclenchement par surcharge.

Tab1.1 : Causes et consquences des perturbations

11

Mme Souad Chebbi

Production - Transport et Distribution dEnergie

Universit Virtuelle de Tunis

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.9 Gestion du rseau en rgime perturb

Pour faire face aux perturbations, un plan de dfense et de sauvegarde simpose et ce par la mise en place

dun ensemble coordonn des contre-mesures (Tab.1.2). En effet, en cas dincident majeur, la mise en uvre

dactions radicales, au prix parfois dune certaine dgradation de la qualit de service pour un nombre de client

limit est justifie. La matrise des coupures favorise une restauration ultrieure des conditions normales

dalimentation des clients.

Phnomnes

Actions

Dclenchements en cascade par

surcharge,

Mesures de sauvegarde (manuelles et

automatiques)

Ecroulement de tension.

Ecroulement de frquence,

Rupture de synchronisme

Plan

de

automatiques)

dfense

(actions

Dgradation irrversible de la

Ilotage des groupes de productions

frquence ou de la tension.

Mise hors tension tendue

Plan de reconstitution

Tab1.2 : Dfauts et actions entreprendre

1.10 Echange de donnes entre centres de conduite

1.10.1 Introduction

Dans ce paragraphe, on se propose de dfinir les besoins dinformation et de calcul pour ltablissement

des fonctions normales de planification des oprations en temps rel et ce en prsence dun systme

interconnect.

Pour ltablissement de ces fonctions, il est ncessaire de disposer de quelques informations sur les

systmes avoisinants pour effectuer dune manire assez prcise les calculs de scurit.

12

Mme Souad Chebbi

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.10.2 Information ncessaire pour la planification des oprations

Pour le calcul des procdures de scurit, il convient dchanger entre les centres de conduite les

quivalents externes de chaque systme. Lobtention des rsultats aussi prcis de la ralit, suppose que

lquivalent externe doit tre calcul le plus prs possible du rseau voisin. On appelle quivalent externe un des

sous-produits possible des programmes danalyse de scurit et de rpartition de charges.

1.10.2.1 Informations en temps rel

La supervision judicieuse dun rseau lectrique, suppose quon ait des informations en temps rel sur les

tensions, les consommations, les circulations dnergie active et ractive, les productions, et sur les donnes

relatives de la topologie du rseau comme les positions des interrupteurs, les prises de transformateurs, les

sectionneurs,

1.10.2.2 Information relative au contrle de lnergie

Un bon contrle du flux dnergie exige un change des valeurs des compteurs des interconnexions tablis

entre les systmes lectriques une frquence suffisante.

1.10.3 Conduite du rseau de production-transport

La conduite globale du rseau lectrique est scinde en deux parties la fois complmentaires et distinctes.

Ces deux conduites sont la conduite du systme production-transport et la conduite du rseau de distribution.

La conduite du rseau de production-transport est forme de la fonction conduite du rseau haute tension

et de la fonction dispatching. La fonction dispatching sintresse la gestion en temps rel du systme global

production-transport. La fonction conduite du rseau haute tension regroupe le contrle, la commande des

ouvrages de transport et la surveillance.

La gestion des ouvrages du systme production-transport consiste la fixation des charges et la prise des

dcisions relatives lutilisation des ouvrages. Ce type de gestion est pilot par le Centre National des

Mouvements dEnergie qui veille quilibrer la balance production consommation. Ce centre dcide sur les

moyens de production mobiliser et les charges produire tout instant. Ainsi, le dispatching est seul

responsable des manuvres effectuer pour minimiser les consquences nfastes dun incident donn et pour

rtablir lintgralit des services dans les dlais les plus brefs.

1.10.4 Centre de conduite et fonctions temps rel

1.10.4.1 Centre de conduite

Bien que les centrales, les postes et les lignes du rseau lectrique soient contrls individuellement et en

permanence, il est impratif de contrler le fonctionnement du systme dans sa globalit cause de la forte

interaction entre tous les lments du rseau. A titre dexemple, la dfaillance dun seul groupe de production

drgle la tension de plusieurs nuds du rseau et affecte la frquence du rseau.

Pour ces raisons, il est ncessaire de disposer dun coordinateur qui parvient coordonner et harmoniser

la participation de chaque composante du rseau partir de sa vision globale du systme. Le rle du coordinateur

est confi au Dispatching.

13

Mme Souad Chebbi

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.10.4.2 Contraintes dexploitation du systme

Pour assurer la stabilit du rseau, il faut assurer lquilibre de la balance production consommation.

Cette fonction est attribue au Dispatching qui veille en temps rel et de manire continue au bon

fonctionnement du rseau lectrique. En effet, le Dispatching supervise le systme production-transport dans son

ensemble. Il apporte les corrections des prvisions de fonctionnement, rgle les changes avec les pays voisins,

coordonne entre les centres rgionaux de conduite, adapte les paramtres de tl rglage et surveille le

fonctionnement du rseau afin de le rtablir en cas dincident. En outre, il simule le fonctionnement du rseau en

cas dalas en modifiant les conditions dexploitation en mettant en uvre de nouveaux moyens mobiliser.

Le Dispatching est un organe de rflexion et de prvention. Les centres de conduite et ses interlocuteurs

sont les centrales de production et le dispatching des rseaux interconnects. Les tches de lquipe du

dispatching sont :

1-Surveiller en temps rel le fonctionnement du rseau

production- transport,

2-Veiller au suivi du programme dexploitation du systme production-transport tabli par la gestion

prvisionnelle et procder au besoin son rajustement et son lapplication,

3-Dterminer et adapter en permanence les diffrents paramtres de la fonction tl rglage,

4-Grer les interconnexions et les changes avec les pays voisins,

5-Coordonner les manuvres sur les lignes hautes tension inter rgionales,

6-Analyser de manire permanente la situation du rseau laide des programmes de calcul implants dans

le systme fonctionnant en hors ligne et en dduire les choix ncessaires dexploitation. Parmi ces programmes,

on cite celui de la rpartition de charge, plan de tension, dispatching conomique, optimisation du transit de

puissance active, courant de court-circuit,

7-Communiquer aux centres rgionaux de conduite, les niveaux des tensions maintenir sur les rseaux

haute tension ainsi que la position des plots des transformateurs et des autotransformateurs HTA/HTB, les

quipements de compensation mettre en uvre (batterie de condensateurs et selfs), les consignes ncessaires

pour le rtablissement de la situation en cas dincident,

8-Communiquer aux centres de production le programme journalier de production, la quantit de

puissance ractive injecter sur les rseaux haute tension en fonction du plan de tension, le type de combustibles

brler et leurs proportions, les paramtres de tl rglage des groupes,

9-Relever les productions dnergie et les consommations de combustibles quotidiennement auprs des

centrales,

10-Relever auprs des centrales, les ctes des barrages hydrauliques et

quotidiennement.

14

les stocks de combustibles

Mme Souad Chebbi

Universit Virtuelle de Tunis

Production - Transport et Distribution dEnergie

Notions de base sur les rseaux lectriques

1.10.4.3 Moyens de fonctionnement du Dispatching

Le Dispatching dispose de moyens spcifiques pour la conduite du rseau en temps rel telles que :

1- Les fonctions dites temps rel tendu qui permettent de prvoir la rponse du systme productiontransport des incidents ou des manuvres et de proposer au dispatcher des solutions optimales au sens dun

critre donn certains problmes dexploitation et ce par modlisation mathmatique du comportement du

rseau,

2- La fonction archivage qui permet au systme de conduite temps rel de garder en mmoire, pendant un

nombre bien dfini de jours, les lments caractristiques de lexploitation qui permet lexploitant de sy

reporter, ou encore de les transfrer sur bande magntique en vue dun traitement ultrieur,

3- La fonction de stockage sur incidents qui permet larchivage des valeurs caractristiques du rseau pour

leur dition la demande et analyse ventuelle du rseau suite une variation de frquence,

4- La fonction tl rglage qui constitue un rglage secondaire centralis de frquence et/ou de puissance

dchange avec les pays voisins. Elle est assure par un rgulateur numrique implant dans le calculateur du

Dispatching qui commande la production des groupes choisis en tl rglage en fonction des carts de frquence

et/ou de lchange aux valeurs programmes.

15

Mme Souad Chebbi

Vous aimerez peut-être aussi

- Contrat de Sous-LocationDocument4 pagesContrat de Sous-Locationmax charronPas encore d'évaluation

- Électrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsD'EverandÉlectrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Conduite Des Réseaux ElectriquesDocument14 pagesConduite Des Réseaux ElectriquesAissa Aimene100% (5)

- Conduite Des Réseaux ÉlectriquesDocument28 pagesConduite Des Réseaux ÉlectriquesBa Bi91Pas encore d'évaluation

- Chapitre I Cours de Transport Et Distribution de L'energie ElectriquepdfDocument22 pagesChapitre I Cours de Transport Et Distribution de L'energie ElectriquepdfTharcisse KANAPas encore d'évaluation

- Regles de Conduite Du Systeme Production - Transport de L'electriciteDocument20 pagesRegles de Conduite Du Systeme Production - Transport de L'electriciteEric Marcel VHOUMBY MACKOSSOPas encore d'évaluation

- RH PTHBDocument18 pagesRH PTHBsalahouchenesalahPas encore d'évaluation

- Chap III ConduiteDocument21 pagesChap III ConduiteIanPas encore d'évaluation

- Cours GPE UCSJ Kaya CompletDocument90 pagesCours GPE UCSJ Kaya CompletRodrigue OuedraogoPas encore d'évaluation

- Energie Des Telecommunications - CopieDocument9 pagesEnergie Des Telecommunications - CopieMaxwell Kevin100% (1)

- Rapport de TunisieDocument15 pagesRapport de TunisiemahadPas encore d'évaluation

- DroitDocument23 pagesDroitmilano mamitianaPas encore d'évaluation

- 2023 - Structure Du Réseau Transport v08-05-23Document51 pages2023 - Structure Du Réseau Transport v08-05-23diephor phorel hamanaPas encore d'évaluation

- Pgmeresoeles 3Document13 pagesPgmeresoeles 3كريم ديزاد شوبPas encore d'évaluation

- Cours - Transport Et Distribution - Si3Document41 pagesCours - Transport Et Distribution - Si3davchristo8Pas encore d'évaluation

- Iii-1 Aperçu General Sur Les Systemes Electriques Modernes: Non ClasséDocument44 pagesIii-1 Aperçu General Sur Les Systemes Electriques Modernes: Non ClasséSerge KewouPas encore d'évaluation

- E38 PDFDocument6 pagesE38 PDFHicham OmrPas encore d'évaluation

- Article GhassenDocument14 pagesArticle Ghassenwalid100% (1)

- Art073 - Nourredine Hadjsaïd - JeanClaude Sabonnadier - Reseaux Electriques SmartgridsDocument22 pagesArt073 - Nourredine Hadjsaïd - JeanClaude Sabonnadier - Reseaux Electriques SmartgridsKilian DuchesnePas encore d'évaluation

- Articlemeflah 1Document12 pagesArticlemeflah 1Amine AghbariPas encore d'évaluation

- Chap01 - Support de Cours - Mesures&InstallationsElect - 2021-2022Document21 pagesChap01 - Support de Cours - Mesures&InstallationsElect - 2021-2022ChahoubPas encore d'évaluation

- Daiboun Sahel Salah Sabry MagisterDocument133 pagesDaiboun Sahel Salah Sabry Magisterbiboche100% (1)

- ELEC 2753 ElectrotechniqueDocument29 pagesELEC 2753 Electrotechniquerached123100% (1)

- Transport Distribution Energie ElectriqueDocument55 pagesTransport Distribution Energie ElectriqueYoucef MallekPas encore d'évaluation

- Perturbations ÉléctriquesDocument14 pagesPerturbations ÉléctriquesKhaledKhaloudiPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document15 pagesChapitre 1Oussama Mohammad MessadiPas encore d'évaluation

- Cours Protection Des Réseau Chapitre I II IIIDocument40 pagesCours Protection Des Réseau Chapitre I II IIIAsma Lakhdar100% (3)

- Travail Perssonel de BDJDocument8 pagesTravail Perssonel de BDJLø KâPas encore d'évaluation

- Cours Elect Indust 2010 1partieDocument47 pagesCours Elect Indust 2010 1partieMohandRahimPas encore d'évaluation

- Cours Entrainements Electriques 2020Document43 pagesCours Entrainements Electriques 2020I C H I G O100% (1)

- Reseau Electrique 2018-2019Document86 pagesReseau Electrique 2018-2019diarrassoubaPas encore d'évaluation

- Apportdesoliennesdanslesrseauxlectriques Utilisationdun STATCOMDocument10 pagesApportdesoliennesdanslesrseauxlectriques Utilisationdun STATCOMsarray rawdhaPas encore d'évaluation

- ch1 - METHODE D'ECOULEMENT DE PUISSANCE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTIONDocument28 pagesch1 - METHODE D'ECOULEMENT DE PUISSANCE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTIONKANZA010160% (10)

- Variateur-Moteur Généralités ChoixDocument4 pagesVariateur-Moteur Généralités ChoixCheikh Ibrahima Alioune SAMBOUPas encore d'évaluation

- Nouveau Présentation Microsoft Office PowerPointDocument9 pagesNouveau Présentation Microsoft Office PowerPointalae ddinePas encore d'évaluation

- Rapport de Stage GPC - Produit FinalDocument23 pagesRapport de Stage GPC - Produit FinalYessine BouhamedPas encore d'évaluation

- Rapport 3 PDFDocument33 pagesRapport 3 PDFOmar MejriPas encore d'évaluation

- Électronique de Puissance Pour La Qualité de L'énergie Des Réseaux de Bord D'avionDocument9 pagesÉlectronique de Puissance Pour La Qualité de L'énergie Des Réseaux de Bord D'avionabdeillahennaamani10Pas encore d'évaluation

- ct169 Réseaux PDFDocument24 pagesct169 Réseaux PDFsbabdexPas encore d'évaluation

- Formation Mini RéseauDocument38 pagesFormation Mini RéseauGse Ingénieur100% (1)

- Chapitre I Generalitès Sur Les Reseaux ElectriquesDocument30 pagesChapitre I Generalitès Sur Les Reseaux ElectriquessarlhamdaninourPas encore d'évaluation

- FlittiDocument6 pagesFlittiBad BoyPas encore d'évaluation

- Cours Commande Des Machines Électriques PDFDocument12 pagesCours Commande Des Machines Électriques PDFMouda Righi92% (24)

- COURSLes Réseaux ÉlecÉriquesDocument39 pagesCOURSLes Réseaux ÉlecÉriquesFolla DocPas encore d'évaluation

- 01 DistributionDocument9 pages01 DistributionBrah SaminouPas encore d'évaluation

- Réseaux Electriques - IntroductionDocument45 pagesRéseaux Electriques - IntroductionOth ManePas encore d'évaluation

- Réseaux Électriques IntelligentsDocument51 pagesRéseaux Électriques IntelligentsZyad GhaziPas encore d'évaluation

- Projet Sur OnduleurDocument60 pagesProjet Sur Onduleurtanweer100% (1)

- Station de Pompage RelaisDocument14 pagesStation de Pompage RelaisjamelPas encore d'évaluation

- Cours Chaouch CommandeDocument31 pagesCours Chaouch Commandechouaibhamadou426Pas encore d'évaluation

- Fondem Recommandations Pompage Potabilisation PhotovoltaiqueDocument36 pagesFondem Recommandations Pompage Potabilisation PhotovoltaiqueAhmed BoussoffaraPas encore d'évaluation

- Chap - 1 - Généralités Sur Les Réseaux ÉlectriquesDocument12 pagesChap - 1 - Généralités Sur Les Réseaux ÉlectriquesAouragh RedduanePas encore d'évaluation

- PaperICEN2010 ZellaguiDocument6 pagesPaperICEN2010 ZellaguinacerPas encore d'évaluation

- Photovoltaïque | pas à pas: Le guide pratique pour débutants pour la conception d'une installation PVD'EverandPhotovoltaïque | pas à pas: Le guide pratique pour débutants pour la conception d'une installation PVPas encore d'évaluation

- Énergie Solaire : Guide Complet pour l'Installation de Panneaux Photovoltaïques sur Votre Maison à Pontault-CombaultD'EverandÉnergie Solaire : Guide Complet pour l'Installation de Panneaux Photovoltaïques sur Votre Maison à Pontault-CombaultPas encore d'évaluation

- Transformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiqueD'EverandTransformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiquePas encore d'évaluation

- Liberté de l'Énergie: Le Guide Étape Par Étape le Plus Simplifié Pour Installer et Entretenir en Toute Sécurité Votre Propre Système d'Énergie Solaire Pour les Petites Maisonsv et les CabanesD'EverandLiberté de l'Énergie: Le Guide Étape Par Étape le Plus Simplifié Pour Installer et Entretenir en Toute Sécurité Votre Propre Système d'Énergie Solaire Pour les Petites Maisonsv et les CabanesPas encore d'évaluation

- Batterie De Gravité: Conversion de l'énergie gravitationnelle en électricitéD'EverandBatterie De Gravité: Conversion de l'énergie gravitationnelle en électricitéPas encore d'évaluation

- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)

- Automatique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAutomatique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Rattrapage BS CDG 2lacDocument3 pagesRattrapage BS CDG 2lacSaadBourouis100% (2)

- Tesla MotorsDocument6 pagesTesla MotorsjackPas encore d'évaluation

- Protection HomopolaireDocument2 pagesProtection Homopolaireemerynho100% (1)

- Site Etudiant - Licence Professionnelle Énergie Et Génie Climatique Spécialité - Valorisation Des Énergies Renouvelables Et Techniques ÉnergétiquesDocument4 pagesSite Etudiant - Licence Professionnelle Énergie Et Génie Climatique Spécialité - Valorisation Des Énergies Renouvelables Et Techniques ÉnergétiquesAdil AboulkasPas encore d'évaluation

- ALLURE Richard Le DroffDocument11 pagesALLURE Richard Le DroffCousquer JulienPas encore d'évaluation

- TP CarraraDocument21 pagesTP Carraratessouille39Pas encore d'évaluation

- Catalogue Mary - Transformateurs - 2019Document68 pagesCatalogue Mary - Transformateurs - 2019Zorbanfr100% (1)

- Manuel Pour L'autoconstruction v20181218Document126 pagesManuel Pour L'autoconstruction v20181218Diego FischerPas encore d'évaluation

- MECA-hydraulique For Web PDFDocument68 pagesMECA-hydraulique For Web PDFSCORSAM1100% (1)

- 1 Audit EnergetiqueDocument63 pages1 Audit EnergetiqueMohammed El Idrissi100% (1)

- Énergie HydrauliqueDocument6 pagesÉnergie Hydrauliquechahira miraPas encore d'évaluation

- PDF Web EnergieDocument204 pagesPDF Web EnergieSamedi SoirPas encore d'évaluation

- Rapprt Stage Spie JIOUDI TOURARIDocument40 pagesRapprt Stage Spie JIOUDI TOURARIProjet Automatique67% (3)

- Motopompes Incendie Portables TOHATSUDocument8 pagesMotopompes Incendie Portables TOHATSUDeanna BarrettPas encore d'évaluation

- Electriciens Agréés en BT 18-08-15Document18 pagesElectriciens Agréés en BT 18-08-15HananHafidaPas encore d'évaluation

- Presentation HalliburtonDocument13 pagesPresentation HalliburtonJoel GamiPas encore d'évaluation

- Facture de 20 - 03 - 23-2Document2 pagesFacture de 20 - 03 - 23-2lcdosnePas encore d'évaluation

- Offset Polyplast FRDocument2 pagesOffset Polyplast FRAbde Rrahmane YadiniPas encore d'évaluation

- CDV 62040-3 2010 0115Document106 pagesCDV 62040-3 2010 0115azhagaan100% (1)

- Info - Iec61558 2 5 (Ed2.0) BDocument12 pagesInfo - Iec61558 2 5 (Ed2.0) BShahed HussainPas encore d'évaluation

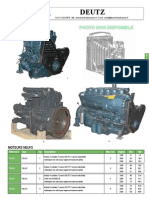

- E08 DEUTZ MoteurDocument18 pagesE08 DEUTZ MoteurmohhizbarPas encore d'évaluation

- TD InductionDocument7 pagesTD InductionDriss Tahiri100% (1)

- Exercices Pile ElectrochimiqueDocument1 pageExercices Pile ElectrochimiqueRodrigue TchoffoPas encore d'évaluation

- Monté Sur Moteur HPI 16Document76 pagesMonté Sur Moteur HPI 16Riahi RezegPas encore d'évaluation

- D - Protection Réseau Contre IccDocument21 pagesD - Protection Réseau Contre IccRachid HamianiPas encore d'évaluation

- Énoncé Et Corrigé Du Devoir Maison #1 - 5Document1 pageÉnoncé Et Corrigé Du Devoir Maison #1 - 5Swahiboudine MohamedPas encore d'évaluation

- Compass Ceramic Pools 2014 Belgium - FRDocument19 pagesCompass Ceramic Pools 2014 Belgium - FRCompass Ceramic PoolsPas encore d'évaluation

- Fiche Smart Grids PDFDocument5 pagesFiche Smart Grids PDFthe.diable.tristrePas encore d'évaluation