Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

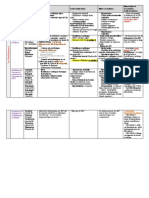

Ethique Esthetique Politique

Transféré par

FLAKUBELA0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

94 vues5 pagesIntroduction de Christian CAUJOLLE,

Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.

par Française DENOYELLE

Titre original

Ethique-Esthetique-Politique

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentIntroduction de Christian CAUJOLLE,

Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.

par Française DENOYELLE

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

94 vues5 pagesEthique Esthetique Politique

Transféré par

FLAKUBELAIntroduction de Christian CAUJOLLE,

Actes Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230 F.

par Française DENOYELLE

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 5

Ethique-Esthtique-Politique

Introduction de Christian CAUJOLLE

thique-Esthtique-Politique, introduction de Christian CAUJOLLE. Actes

Sud/Rencontres internationales de la photographie, Arles 1997, 315 p, 230

F.

par Franaise DENOYELLE

Catalogue des Rencontres internatiornales de la photographie 1997, la

croise de lengagement et de la mmoire, thique-Esthtique-Politique

sarticule autour dune double problmatique et vient fort propos

rappeler, une poque o la photographie contemporaine se veut

plasticienne, la contribution spcifique et lclairage particulier quelle

apporte ces questions.

Trois chapitres structurent le livre : le devoir de mmoire , les formes

de lengagement , les tentations du pouvoir . Une iconographie

exceptionnelle par sa qualit, sa pertinence, son originalit, pointe les

enjeux, apporte des points de vue diffrents, complmentaires mme sils

apparaissent parfois contradictoires. Le devoir de mmoire prsente

S 21 ou le cauchemar cambodgien des photographies prises dans

lancienne cole suprieure Tuol Sleng de Phnom Pen transforme par les

Kmers rouges en centre dextermination. La plupart des vingt mille

Cambodgiens excuts entre 1975 et 1979 dans ce camp rebaptis S 21

furent photographis par un gamin, fils de paysan pauvre choisi par deux

lieutenants de Pol Pot parce quil tait fils dun vrai paysan . ils

lenvoyrent Shangai, o il se forma. son retour, en mai 1976, lge

de 16 ans il devint photographe en chef de Tuol Sleng et responsable de

cinq apprentis. En gnral, je prenais les photos larrive des

prisonniers, aprs quon leur avait accroch un numro avec une pingle,

parfois mme la peau quand ils arrivaient torse nu (p. 72). Ces

photographies prises en quelques secondes ( partir de 1977, il arrive

jusqu six cents personnes par jour) servent de preuve de lexcution.

Aprs lentre des Vietnamiens dans Phnom Pen, Nhem Ein rejoint, avec

ses camarades, la jungle du nord. Ses images ont t exposes pour la

premire fois, en 1979, pour que les habitants de Phnom Pen viennent voir

sils retrouveraient, parmi les sept mille visages, des membres de leur

famille. Depuis Tuol Sleng a t transform en muse mmorial.

Ces portraits ou plus exactement leur utilisation posent avec force le

statut de la photographie. lorigine annexes de procs verbaux

dexcutions, archives dun gnocide programm puis tmoignages de

lhistoire dun peuple et prsentes comme telles Phnom Pen elles ont

acquis depuis un statut quon a peine qualifier dartistique . Elles sont

nanmoins, pour plusieurs dentre elles, entres dans les collections des

muses dart moderne de New York, San Francisco, Los Angeles. Ne

sommes-nous pas dans la confusion des genres ?

thique-Esthtique-Politique a le mrite de restituer clairement le

cadre historique et idologique, de bannir le voyeurisme et la morbidit.

Les photographies font cho dautres images dont le seul vis--vis

pargne bien des discours et souligne le lien tnu quentretient la

photographie avec lexigence de mmoire quimpose un sicle trop

familier de la barbarie. Sur une double page figurent gauche, les enfants

juifs dIzieu, t 1943, un groupe rieur dans linsouciance des vacances,

droite une photographie de Stphane Duroy prise dans le muse

dAuschwitz en 1992 o salignent, au-dessus de quelques vtements

tmoins (brassires, petites chemises), les portraits anthropomtriques

denfants en costumes rays, eux aussi affubls dun numro. Autre vis-vis o Histoire et actualit appellent au devoir de mmoire : gauche,

Femme algrienne, 1960 de Marc Garanger, droite, Algrie 19941997 Photos AFP de Hocine Zaoura. En 1960, Marc Garanger fait son

service militaire en Algrie. On lui demande de photographier les civils. Il a

ainsi photographi deux mille personnes, en majorit des femmes de la

campagne. Elles taient dans lobligation de se dvoiler... Jai reu leur

regard bout protant, premier tmoin de leur protestation muette. (p.

56) Les photographies de lAFP avec leur brve lgende Femmes

pleurant et criant lors des funrailles de dix-huit civils massacrs mardi ,

Hommes devant les corps, ensevelis dans le drapeau algrien, de dixhuit civils massacrs , laissent au lecteur la prise en charge du rcit.

Le chapitre devoir de mmoire rassemble dans une longue litanie les

victimes de lHistoire : cadavre dans une tranche de la Meuse en 1916,

rescaps de Nagasaki, portraits de dports du goulag, Le Silence

Rwanda une installation de Gilles Peress o salignent en rangs serrs

les images dun autre carnage, Les martyrs de Cana simples portraits

damateur des victimes du massacre de Cana perptr en 1996 qui, la

veille du 18 avril trnaient encore sur le poste de radio ou dans des

modestes albums familiaux. Autant dimages qui nous renvoient la

formule glace de Pierre Dac, Lavenir est devant nous et on la dans le

dos chaque fois quon se retourne .

En ce qui concerne le choix des photographies deux observations

simposent. Prompts analyser, commenter le pass des autres, les

Franais ont la mmoire singulirement oublieuse en ce qui concerne

leur propre pass. Ny a-t-il aucune photographie des camps de Drancy o

transitrent vers les camps de la mort prs de 90 000 Juifs, de Gars,

Rivesaltes, mis en place pour accueillir les rfugis de la guerre

dEspagne, ny a-t-il aucun document (autre que ceux de Marc Garanger)

sur nos guerres coloniales ? La guerre du Rif par exemple si dterminante

en ce qui concerne lengagement politique des surralistes (AragonBreton), na-t-elle pas t couverte ? Seconde observation labsence totale

dimages qui ne soient pas cicatrice de linoubliable mais au contraire

preuve des capacits humaines rsister, affirmer sa dignit, conqurir sa

libert. Les reportages ne manquent pourtant pas sur la guerre des pierres

des enfants palestiniens, sur la fin de lApartheid dans Sowetho.

La deuxime partie, consacre aux formes de lengagement, question

rcurrente dans lhistoire de lart du XXe sicle, aborde le sujet de

plusieurs manires. Dun point de vue historique quand art et politique se

rejoignent et lient propagande et avant-garde. Rodtchenko, Klutsis,

Lissitzki imposent une nouvelle reprsentation formelle dun monde la

mesure de leurs rves. Leurs lans seront de courte dure et lesthtique

quils ont forge dans les tracts, magazines, affiches senlisera vite dans

un ralisme socialiste conventionnel. Autre forme dengagement : la prise

de position par rapport lhistoire de la photographie telle quelle sest

constitue pendant un sicle et demi. Des artistes comme Mathieu Pernot,

Eva Leitof ou Klavdij Sluban laborent des solutions plastiques qui par la

mdiation de limage traitent de la situation du monde . Troisime type

dapproche : la place de lindividuel dans le collectif. Des artistes aussi

diffrents que Nan Golding, Sophie Calle, Annette Messager ou Christian

Boltanski sinterrogent sur des faits de socit travers un vcu

individuel. Aux deux extrmes on retrouve un discours critique sur le

monde, la ligne de partage se situant entre ceux qui privilgient un travail

sur le mdium et ceux qui choisissent de se situer par rapport au monde.

Muntadas utilise le matriel des mdias : micros, tlviseurs, une des

journaux, etc., pour analyser et stigmatiser la construction mdiatique de

la ralit. Ses travaux s inscrivent dans la culture du quotidien, du

spectacle en tant que valeur dchange. Word : the Press Conference

Room est une installation qui utilise les conventions visuelles du

spectacle et tablit les nouveaux codes de relations . La transformation de

la confrence de presse en scnographie comme lieu du crime

interroge la fois le spectateur et le journaliste sur le contrle des centres

metteurs de linformation. Tout autre est la dmarche dEugne Richards.

On dit que les drogus du crack ont tous le mme visage et cest

probablement vrai.., mais moi jy trouve autre chose (p. 102), le propos

dEugne Richards rsume lensemble de son travail sur les marginaux

aux tats-Unis. Ses images fragmentaires des laisss pour compte de

lAmerican Way of Life vont au coeur de la dchance humaine. Leur

capacit de provocation et de violence dconcerte quand elle nest pas

rcupre. Ainsi les premires, de familles entires de drogus,

dadolescentes prostitues, de gamins arborant des armes automatiques

parurent dans Life et furent reprises par la presse mondiale. Mais quand, il

rassemble dans Cocaine True Cocaine Blue les portraits successifs dune

prostitue dont chacun deux, au fil des annes, dresse le constat de sa

dchance, les militants des quartiers pauvres dnoncrent avec force le

travail dEugne Richards. Il en fut de mme pour The Knife and Gun Club

un livre financ par le Prix Fugne Smith. Eugne Richards photographia

les urgences de lhpital central de Denver. Il montra lacharnement des

mdecins et du personnel hospitalier, mais aussi leur cynisme, leur

prostration et leur lassitude devant les victimes des guerres urbaines de

Denver : une avalanche de seringues, de fibrillateurs, de torses inanims

sillonns de points de suture, dambulanciers speeds et dinfirmires

effrondres dpuisement (p. 105). Tout en poursuivant son travail sur

lhpital, Richards sillonna lAmrique des laisss pour compte et

rassembla ses images dans Below the line : living poor in America

couronn par le prix ICP en 1987, mais il resta un marginal et ce nest

quau dbut des annes quatre-vingt-dix quil est vritablement reconnu

bien que ses motivations soient souvent critiques tant limage quil

renvoie de lAmrique est peu conforme au politically correct . Ce quoi

il rpond : Les gens trouvent mon choix de sujet aberrant, mais cest

parce quils nont pas compris que pour la majorit de la population

mondiale, la pauvret et la maladie reprsentent la norme. La ralit, cest

a et les bizarrodes, cest nous, les Amricains blancs de la classe

moyenne .

Les portraits dAnthony Aziz et Sammy Cucher bien quaux antipodes de

ceux dEugne Richards nen sont pas moins aussi subversifs et

drangeants. Leurs images numriques alliant terreur et humour grinant

naissent en plein retour de lordre moral aux tats-Unis, lpoque o

Mapplethorpe ou Witkine sont victimes la censure. Faith, Honor and

Beauty par drision propose une image idale dune socit dont

lesthtique renvoie lart publicitaire et au sitcom, un art officiel o

lobscne est banni. Entre allgorie et prophtie la nouvelle race humaine

propose par Aziz et Cucher se rfre la statuaire nazie et laisse percer

un eugnisme sous-jacent. Grands, blonds, nus, les personnages portent

des accessoires symboliques de la socit de consommation (ordinateur,

bb aux normes des spots publicitaires, camescope). Amputs de leur

attribut sexuel ils incarnent les rves dune socit amricaine blanche,

pudibonde gangrne par le politiquement correct, un monde de poupes

Barbie. Avec Dystopia (1994-1995) les portraits passent du sarcasme la

terreur, dans une vision hallucine qui modifie la problmatique la faisant

passer de Quallons-nous faire de la technique ? Quest-ce que la

technique va faire de nous ? Les tres appartiennent un cybermonde,

un univers virtualis aux infinies possibilits o lengagement du corps est

devenu obsolte. Tlprsence, tlactivit, cybersex, la prothse

technologique appelle la disparition des organes des sens. De l ces tres

qui ne sont pas amputs mais dont les yeux, la bouche et en partie le nez

ont disparu suivant un processus qui semble parfaitement naturel, la peau

ayant repris ses droits sur des orifices devenus inutiles. Ce constat

terrifiant soustendent la ncessaire rappropriation du corps face au corps

virtuel et bouleverse les conventions du portrait. La vision de la peau se

substitue celle du visage. Aziz et Cucher ont t forms par les travaux

dartistes comme Beuys ou Kosuth mme si leur production artistique est

trs diffrente ils revendiquent lapport de Debord, Baudrillard et Barthes

et prsentent leur travail comme anthropologique parce quil interroge la

culture contemporaine.

Troisime partie : la tentation du pouvoir. Le portrait est toujours une lutte

contre la mort, contre loubli. Que ce soit dans les pratiques populaires ou

les portraits officiels des gouvernants limage est l comme une preuve

dexistence, daffirmation sociale voire politique. De l les poses

convenues et strotypes des rois, des papes puis des prsidents, de l

labondance de signes comme emblmes de la fonction. Les

reprsentations du chef de ltat franais, en 1940, rompent avec

linsignifiance des photographies des prsidents de la IIIe rpublique. la

froideur, la faiblesse et limpersonnalit de la rpublique dfunte

liconographie vichyssoise substitue limage dun chef qui incarne le vrai

visage de la France et regarde chaque Franais dans les yeux. De l le

plan trs rapproch (totalement exclu jusqualors dans liconographie

prsidentielle) dun visage labour de rides, au sourire triste du

Marchal-Christ toujours prt au sacrifice de sa personne.

De Gaulle, en 1958, renoue avec la tradition de la IIIe rpublique : la main

pose sur un livre, il substitue seulement au fond neutre, la bibliothque

que Pompidou et Mitterrand conserveront. Lapparition de la couleur ne

modifie en rien les codes du portrait officiel dfinis la Renaissance.

(Philippe Il dEspagne a la main sur une table dans une pose qui restera

immuable dans les portraits de prsident jusqu Georges Pompidou.) La

Rpublique ne chercha pas inventer mais prenniser une forme qui

navait rien de rpublicain. Giscard dEstaing, le premier, fait appel un

photographe connu : Jacques-Henri Lartigue. Le prsident, en costume de

ville, sans autre attribut de sa fonction que la lgion dhonneur pose sur

fond tricolore. Laspect dcontract du personnage, par opposition au

maintien trs compass de De Gaulle et de Pompidou, le choix du plein-air

ensoleill composent une image aux allures publicitaires. Le prsident au

teint hl sourit et semble sortir dun clip vantant son septennat.

Mitterrand, avec Gisle Freund pour photographe, renoue avec la tradition.

La bibliothque comme fond est rintroduite, Gisle Freund ne ralise pas

une photographie dauteur mais se plie aux codes du genre. Bettina

Rheims, pour Chirac, rompt avec limmobilisme de ses prdcesseurs .

Chirac semble attendre ses invits devant le palais prsidentiel mais il ne

sait que faire de son corps qui penche vers la gauche comme sil voulait

ostensiblement sortir du cadre. Son sourire contraint renvoie lesthtique

du reportage tlvis.

Sans vouloir tre exhaustif thique-Esthtique-Politique rassemble des

points de vue et surtout offre au lecteur outre un texte de Paul Vinlio :

Des apparences la transparence des travaux de photographes souvent

peu ou mal connus en France que nous navons pas tous voqus comme

Jeff Wall ou Sigmar Polke. Dans le flot des images vnementielles dun

prsent instantan que diffusent les mdias les images et les textes

tentent de donner sens un contenu difficilement cernable, de cibler les

enjeux et de montrer les limites et les infinies possibilits du mdia.

Vous aimerez peut-être aussi

- Fiche de lecture illustrée - Cannibale, de Didier DaeninckxD'EverandFiche de lecture illustrée - Cannibale, de Didier DaeninckxPas encore d'évaluation

- Carnet de Visite Du Camp Des MillesDocument8 pagesCarnet de Visite Du Camp Des MillesMadame B.Pas encore d'évaluation

- Images et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophoneD'EverandImages et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophonePas encore d'évaluation

- Enzo Traverso - Mélancolie de Gauche-La Découverte (2016)Document161 pagesEnzo Traverso - Mélancolie de Gauche-La Découverte (2016)William Blanc100% (1)

- Hirsch Images RescapéesDocument22 pagesHirsch Images Rescapéeseva charbitPas encore d'évaluation

- En première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsD'EverandEn première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsPas encore d'évaluation

- Les Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Misérables de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Entre Tien Avec Boris Cy Rul NikDocument4 pagesEntre Tien Avec Boris Cy Rul Nikelmine.moralesPas encore d'évaluation

- Le Dossier Complet Du Point Sur Laffaire Arendt en PDFDocument5 pagesLe Dossier Complet Du Point Sur Laffaire Arendt en PDFRogério Mattos100% (1)

- Germinal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de texteD'EverandGerminal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de textePas encore d'évaluation

- Cahiers Du Cinema - Alain Resnais Memoire-Shoah PDFDocument6 pagesCahiers Du Cinema - Alain Resnais Memoire-Shoah PDFLuis UgazPas encore d'évaluation

- David OlereDocument4 pagesDavid OlereboutsaPas encore d'évaluation

- Art Memorialisation (Paris 2013)Document13 pagesArt Memorialisation (Paris 2013)CaterinaPredaPas encore d'évaluation

- Cahiers de Chantilly n°10: Etudes d'histoire et d'art du sud de l'OiseD'EverandCahiers de Chantilly n°10: Etudes d'histoire et d'art du sud de l'OisePas encore d'évaluation

- Birth and Death in Nineteenth-Century French CultureDocument261 pagesBirth and Death in Nineteenth-Century French CultureMJ44MJPas encore d'évaluation

- Cannibale de Didier Daeninckx (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandCannibale de Didier Daeninckx (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation

- Antimaçonnisme, Francs-maçons et Résistance dans le Midi toulousain: De la persécution à la reconstruction des loges (1940-1945)D'EverandAntimaçonnisme, Francs-maçons et Résistance dans le Midi toulousain: De la persécution à la reconstruction des loges (1940-1945)Évaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Copie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRDocument3 pagesCopie de Copie de Copie de Sujet D'argu FRViolette 1Pas encore d'évaluation

- 3-Bibliographieducours de LINDEPERGDocument4 pages3-Bibliographieducours de LINDEPERGJean CostaPas encore d'évaluation

- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Les Justes de Camus - Acte II (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfD'EverandLes Justes de Camus - Acte II (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfPas encore d'évaluation

- Les Tabous de L'harassement Sexuel Aux ColoniesDocument11 pagesLes Tabous de L'harassement Sexuel Aux ColoniesVictor E RosezPas encore d'évaluation

- Problématiques identitaires et discours de l'exil dans les littératures francophonesD'EverandProblématiques identitaires et discours de l'exil dans les littératures francophonesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)

- Taouchichet Sofiane 2015 These PDFDocument596 pagesTaouchichet Sofiane 2015 These PDFMădălina IovuPas encore d'évaluation

- L' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiqueD'EverandL' Amérique selon Sartre: Littérature, philosophie, politiquePas encore d'évaluation

- Art ContempoDocument15 pagesArt ContempoLizzy YuPas encore d'évaluation

- Marie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFDocument231 pagesMarie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFKouadio yao armandPas encore d'évaluation

- Lhomme 21975Document13 pagesLhomme 21975Marc JacquinetPas encore d'évaluation

- Les Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandLes Cahiers dessinés (Paris - 2015): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Marges 06 - Art Et EthnographieDocument73 pagesMarges 06 - Art Et EthnographieIla BadaPas encore d'évaluation

- L'Écriture ou la Vie de Jorge Semprun (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'Écriture ou la Vie de Jorge Semprun (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Vidal Naquet Pierre Les Assassins de La MémoireDocument120 pagesVidal Naquet Pierre Les Assassins de La MémoireAkagami Shanks100% (1)

- La COMMUNAUTE DU DEHORS: Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe-XXe siècle)D'EverandLa COMMUNAUTE DU DEHORS: Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe-XXe siècle)Pas encore d'évaluation

- Le carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandLe carnet d'or de Doris Lessing: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation

- Art 1 - Parisiennes Citoyennes - Leurs Luttes Oubliées Sortent Enfin de L'ombreDocument10 pagesArt 1 - Parisiennes Citoyennes - Leurs Luttes Oubliées Sortent Enfin de L'ombrecassandra.demaisPas encore d'évaluation

- L'ere Du Temoin PDFDocument94 pagesL'ere Du Temoin PDFDiego Ferreyra100% (3)

- Jacques Ranciere Le Destin Des Images PaDocument5 pagesJacques Ranciere Le Destin Des Images PaLuiza VasconcellosPas encore d'évaluation

- Le petit chat de porcelaine: Préface d'Yvette LévyD'EverandLe petit chat de porcelaine: Préface d'Yvette LévyPas encore d'évaluation

- La MODE SAUVERA-T-ELLE CENDRILLON? AUTOUR DE TROIS ROMANS ET D QUELQUES TABLEAUX: Autour de trois romans et de quelques tableauxD'EverandLa MODE SAUVERA-T-ELLE CENDRILLON? AUTOUR DE TROIS ROMANS ET D QUELQUES TABLEAUX: Autour de trois romans et de quelques tableauxPas encore d'évaluation

- Genre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueDocument16 pagesGenre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueAlice in FursPas encore d'évaluation

- Garage Olimpo RubensteinDocument11 pagesGarage Olimpo RubensteinJohan SébastienPas encore d'évaluation

- Dada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandDada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Le Néoréalisme: Rome Ville Ouverte Païsa Sciuscia Le Voleur de BicycletteDocument4 pagesLe Néoréalisme: Rome Ville Ouverte Païsa Sciuscia Le Voleur de BicyclettelaughtersassassinsPas encore d'évaluation

- Marginalia 90Document42 pagesMarginalia 90Norbert SpehnerPas encore d'évaluation

- La Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation

- La Photographie HumanisteDocument6 pagesLa Photographie HumanistelabiosoPPas encore d'évaluation

- Le PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaD'EverandLe PARTAGE DE L'INTIME: Histoire, esthétique, politique: cinémaPas encore d'évaluation

- Paroles de Jacques Prévert (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandParoles de Jacques Prévert (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Enjeux interculturels des médias: Altérités, transferts et violencesD'EverandEnjeux interculturels des médias: Altérités, transferts et violencesMichèle GarneauPas encore d'évaluation

- La Tentation Littéraire de L'art Contemporain. Pascal Mougin (Sous La Direction)Document38 pagesLa Tentation Littéraire de L'art Contemporain. Pascal Mougin (Sous La Direction)FLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Le Film Comme Contexte D'inscription de L'art - RIVADENEIRA GabrielaDocument9 pagesLe Film Comme Contexte D'inscription de L'art - RIVADENEIRA GabrielaFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Penser en Images, ZYGOURIS RadmilaDocument9 pagesPenser en Images, ZYGOURIS RadmilaFLAKUBELA100% (1)

- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- SCEMAMA Celine - Histoires Du Cinéma - GodardDocument33 pagesSCEMAMA Celine - Histoires Du Cinéma - GodardFLAKUBELA100% (1)

- Forme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFDocument424 pagesForme-Informe Formules-13 Jeu de Paume PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Penser en Images, ZYGOURIS RadmilaDocument9 pagesPenser en Images, ZYGOURIS RadmilaFLAKUBELA100% (1)

- Hilliot Dana Professionels Versus AmateursDocument57 pagesHilliot Dana Professionels Versus AmateursFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- L'HERNE Cahier N 31 Beckett PDFDocument5 pagesL'HERNE Cahier N 31 Beckett PDFFLAKUBELA0% (1)

- Rivadeneira Gabriela - LE FILM COMME CONTEXTE D'INSCRIPTION DE L'ART - IntroduccionDocument37 pagesRivadeneira Gabriela - LE FILM COMME CONTEXTE D'INSCRIPTION DE L'ART - IntroduccionFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Resumé These 2015-10-20Document2 pagesResumé These 2015-10-20FLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Penser Limage SommaireDocument12 pagesPenser Limage SommaireFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- L'univers Filmique (1953)Document17 pagesL'univers Filmique (1953)FLAKUBELA100% (3)

- De L'archaïque Au Commencement La Pensée Du Dessin Chez Joseph BeuysDocument15 pagesDe L'archaïque Au Commencement La Pensée Du Dessin Chez Joseph BeuysFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- L-Espace Conduit-Il Au Paradis. Sur L-Exposition Des MotsDocument25 pagesL-Espace Conduit-Il Au Paradis. Sur L-Exposition Des MotsFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Daniel Arasse Le Regard de LescargotDocument11 pagesDaniel Arasse Le Regard de LescargotFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Mémoire, Lieux Et Invention Spatiale Dans La Peinture Italienne Des XIIIe Et XIVe SièclesDocument24 pagesMémoire, Lieux Et Invention Spatiale Dans La Peinture Italienne Des XIIIe Et XIVe SièclesFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- L'analyse Des Films PDFDocument117 pagesL'analyse Des Films PDFFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- ZIZEK La Subjectivation Politique Et Ses VicissitudesDocument36 pagesZIZEK La Subjectivation Politique Et Ses VicissitudesToukanphPas encore d'évaluation

- BAECQUE de AntoineDocument28 pagesBAECQUE de AntoineFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Le Cinéma Pour Solde de Tout Compte (De L'art)Document6 pagesLe Cinéma Pour Solde de Tout Compte (De L'art)andreacirlaPas encore d'évaluation

- José Moure Du Silence AuDocument15 pagesJosé Moure Du Silence Auze_n6574Pas encore d'évaluation

- 1983 Diegese Et EnontiationDocument35 pages1983 Diegese Et EnontiationFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Utopies Et Dystopies de La Transparence. Eisenstein, Glass House, Et Le Cinématisme de L'architecture de VerreDocument30 pagesUtopies Et Dystopies de La Transparence. Eisenstein, Glass House, Et Le Cinématisme de L'architecture de VerreFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Becker - Double Sens OutsiderDocument10 pagesBecker - Double Sens OutsiderFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- La Lutte Pour La Reconnaissance Économie Du DonDocument37 pagesLa Lutte Pour La Reconnaissance Économie Du DonFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- Sur La TraductionDocument68 pagesSur La TraductionFLAKUBELAPas encore d'évaluation

- 09vueschema PDFDocument5 pages09vueschema PDFBaptiste BastianelloPas encore d'évaluation

- FACGDocument15 pagesFACGserrar ahmedPas encore d'évaluation

- La Grammaire Est Une Chanson Douce PDF - 6Document3 pagesLa Grammaire Est Une Chanson Douce PDF - 6kewugev0% (1)

- Chapitre 2 La Polarisation ProvoquéeDocument30 pagesChapitre 2 La Polarisation ProvoquéeHiba Fg100% (2)

- TD Suite Smai 1Document7 pagesTD Suite Smai 1PHPPas encore d'évaluation

- Fiche - Pedagogique - La Fete Du TravailDocument4 pagesFiche - Pedagogique - La Fete Du TravailCriss SabinaPas encore d'évaluation

- 2021 09 14 Le Marche Du Tatouage FranceDocument53 pages2021 09 14 Le Marche Du Tatouage FranceMaxime LELARGE JESTIN100% (2)

- Doubleroledes ROSDocument17 pagesDoubleroledes ROSFG FirstgraphicPas encore d'évaluation

- Pièce 9.2 - MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIFDocument2 pagesPièce 9.2 - MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIFPatrick Vivian NGOAMBEPas encore d'évaluation

- Formulaire Demande D'attestationDocument2 pagesFormulaire Demande D'attestationRamo MoraPas encore d'évaluation

- Outil Sens Des Responsabilites 1Document1 pageOutil Sens Des Responsabilites 1Anonymous RuB6o4Pas encore d'évaluation

- Ouail Arab - Thérapeutique (Tableau)Document7 pagesOuail Arab - Thérapeutique (Tableau)Ami InaPas encore d'évaluation

- PuissanceDocument2 pagesPuissanceFatima MarzoukiPas encore d'évaluation

- Capture D'écran . 2021-10-25 À 18.29.57Document1 pageCapture D'écran . 2021-10-25 À 18.29.57Guillaume MartinezPas encore d'évaluation

- Capes Ext 2011Document67 pagesCapes Ext 2011Chasa ZigoPas encore d'évaluation

- Dysfonctionnement Visuo-Spatial Chez L - EnfantDocument13 pagesDysfonctionnement Visuo-Spatial Chez L - EnfantNico Michou-SaucetPas encore d'évaluation

- Devis Des Projets 16fevDocument3 pagesDevis Des Projets 16fevboukar BrahimPas encore d'évaluation

- George.R.R.martin. .Le - Trone.de - Fer.14.Les - Dragons.de - MeereenDocument258 pagesGeorge.R.R.martin. .Le - Trone.de - Fer.14.Les - Dragons.de - MeereentheodorePas encore d'évaluation

- BeaccoDocument9 pagesBeaccoFaiza CréatricePas encore d'évaluation

- La Vulgarisation ScientifiqueDocument4 pagesLa Vulgarisation ScientifiqueboujghaghPas encore d'évaluation

- Chapitre 02 Analyse Vibratoire (3emme Partie)Document4 pagesChapitre 02 Analyse Vibratoire (3emme Partie)Yahiyaoui SofyanePas encore d'évaluation

- Arch3 Isbk C3 18 Brevet-Sujet3Document6 pagesArch3 Isbk C3 18 Brevet-Sujet3alexandra.morand.amPas encore d'évaluation

- Lesalgorithmes ArithmétiquesDocument9 pagesLesalgorithmes ArithmétiquesPROF PROFPas encore d'évaluation

- Les 7Document13 pagesLes 7nkeevensPas encore d'évaluation

- Cours1 javaFX RosemontDocument15 pagesCours1 javaFX RosemontdfsfdPas encore d'évaluation

- Amelioration de Temps de ChangDocument95 pagesAmelioration de Temps de ChangmarouaPas encore d'évaluation

- Familles LogistiquesDocument134 pagesFamilles LogistiquesSultan KamalPas encore d'évaluation

- Essec Tunis - Essec Tunis - Liste Des EnseignantsDocument7 pagesEssec Tunis - Essec Tunis - Liste Des Enseignantsapi-326876130Pas encore d'évaluation

- DCG 2019 CorrigéDocument2 pagesDCG 2019 CorrigécecilePas encore d'évaluation

- Manuel IchrakDocument21 pagesManuel IchrakMonta GadhgadhiPas encore d'évaluation