Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

NSS 223 0231

NSS 223 0231

Transféré par

aurelienroberthaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

NSS 223 0231

NSS 223 0231

Transféré par

aurelienroberthaDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vers une définition ascendante de l'acceptabilité sociale :

les dynamiques territoriales face aux projets énergétiques

au Québec

Marie-José Fortin, Yann Fournis

Dans Natures Sciences Sociétés 2014/3 (Vol. 22), pages 231 à 239

Éditions EDP Sciences

ISSN 1240-1307

DOI 10.1051/nss/2014037

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

Article disponible en ligne à l’adresse

https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2014-3-page-231.htm

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...

Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour EDP Sciences.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le

cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque

forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est

précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014) Disponible en ligne sur :

© NSS-Dialogues, EDP Sciences 2014 www.nss-journal.org

DOI: 10.1051/nss/2014037 Natures

S ciences

S ociétés

Dossier « Territoires en transition environnementale »1

Dossier

Vers une définition ascendante de l’acceptabilité sociale :

les dynamiques territoriales face aux projets énergétiques

au Québec

Marie-José Fortin1, Yann Fournis2

1 Géographie-aménagement, Université du Québec à Rimouski, Chaire de recherche du Canada

en développement régional et territorial, GRIDEQ/CRDT, Rimouski (P.Q.), Canada G5L 2B1

2

Sciences politiques, Université du Québec à Rimouski, GRIDEQ/CRDT, Rimouski (P.Q.),

Canada G5L 2B1

Mots-clés : Résumé – Au Québec, de nombreux conflits locaux émergent autour des grands projets énergétiques. La

territoire ; énergie ; notion d’acceptabilité sociale est de plus en plus mise de l’avant par les décideurs, publics et privés, en

acceptabilité sociale ; réponse à ces oppositions. La notion reste cependant floue, ouverte à des interprétations diverses. Cet

capacités article vise à proposer une définition et une grille d’analyse, où l’acceptabilité sociale est envisagée

institutionnelles ; comme participant au processus de territorialisation des projets énergétiques, en tension avec les projets

conflit ; Québec de territoire. Ce processus exigerait d’être compris à trois niveaux, tel un processus d’évaluation

politique d’un projet sociotechnique mettant en interaction une pluralité d’acteurs impliqués à diverses

échelles. Ceux-ci construisent progressivement des arrangements et des règles institutionnels reconnus

légitimes car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de développement privilégiés par les

acteurs concernés. Les dynamiques observées autour de l’implantation de parcs éoliens en Gaspésie

(Québec) serviront à illustrer cette proposition. En conclusion, nous discuterons des limites et résistances

face à l’adoption d’une telle conception de l’acceptabilité sociale valorisant les dynamiques territoriales

ascendantes à l’œuvre, révélatrices de la composition dynamique et variée, et parfois conflictuelle, des

communautés territoriales.

Keywords: Abstract – A bottom-up definition of social acceptability: territorial dynamics related to wind energy

territory; energy; projects in Quebec (Canada). In Quebec a number of energy projects face local opposition. Social

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

social acceptability; acceptability is increasingly put forward by private or public authorities as an answer to these conflicts.

institutional capacities; The notion is still vague, however, and open to diverse interpretations. In this article, we propose a

conflict; Quebec definition and an analysis grid in which social acceptability is considered as part of a territorialization

process of major energy projects that needs to fit in with other local projects. The structuring of such a

process would need to be considered at three different levels: a political assessment process of a

sociotechnical project (micro level) where plural actors, engaged at several scales, interact and negotiate

agreements. These are then (meso level) institutionalized through rules considered as legitimate since

they are coherent with the vision which the concerned actors have of their territory and the development

model they have chosen (macro). The social dynamics observed regarding wind energy siting in an

eastern region of Quebec, namely Gaspésie, serves to illustrate this proposition. To conclude, we discuss

the limits and resistances to the adoption of such a definition of social acceptability which privileges

bottom up territorial dynamics that reveal the dynamic, plural, and sometimes conflictual, composition

of local communities.

Auteur correspondant : M.-J. Fortin, marie-jose_fortin@uqar.ca

1 Voir dans ce numéro les autres contributions au dossier « Territoires en transition environnementale », et notamment le texte

d’introduction par P. Bombenger et C. Larrue : « Quand les territoires font face aux nouveaux enjeux de l’environnement ».

Article publié par EDP Sciences

232 M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014)

Introduction Pour une première délimitation de la notion, suivons

d’abord Nadaï (2007) qui distingue les dimensions de

Au Québec, les projets énergétiques constituent un planification et de mise en œuvre (planning/siting) du

terreau fertile en controverses. Grands ouvrages hydrau- parc éolien. L’acceptabilité sociale est alors envisagée

liques, ports méthaniers, parcs éoliens, extraction du gaz comme une catégorie cognitive qui relève de deux scènes

de schiste ont tour à tour rencontré des oppositions sou- d’institutionnalisation : la scène centrale, générée par les

tenues, si bien que les promoteurs et décideurs convien- négociations entre acteurs centraux à divers moments

nent de plus en plus que le « social » représente un enjeu, des projets ; la scène locale, qui émerge en particulier au

voire un risque dans la réussite de ces projets2. moment de la mise en œuvre des projets sur certains ter-

Dossier

La prise en compte des dynamiques sociales, comme ritoires. Ces dynamiques se combinent pour délimiter ce

facteur déterminant des grands projets, s’impose dans de qu’est concrètement chaque incarnation de l’acceptabi-

nombreux discours sociaux, souvent sous le couvert de lité sociale, à un moment d’un projet, en fonction des

l’« acceptabilité sociale ». Ainsi en est-il du Bureau spécificités du contexte (filière, période, interlocuteurs,

d’audiences publiques sur l’environnement (Bape) etc.) et du territoire (communauté, géographie, etc.).

depuis les années 1990 (Gauthier et Simard, 2011). Au- Dans un premier sens, central et procédural, l’accep-

delà des discours et principes, l’acceptabilité sociale est tabilité sociale est donc une notion floue, émergente et

une catégorie discursive mobilisée pour penser, évaluer encore instable, mais qui peut être analysée comme un

et infléchir les projets d’aménagement, voire suggérer de cadre cognitif suggérant une redéfinition (ou tout au

nouveaux instruments et politiques de planification et moins un ajustement) des politiques et des pratiques

avancer de nouvelles normes. Conforme aux nouvelles publiques traditionnelles de planification et de gouver-

logiques de l’instrumentation des politiques publiques, nance. Les limites des modalités traditionnelles de pilo-

sous le regard permanent du public (Lascoumes, 2007), tage de la société, centrées sur l’État, obligent les logiques

l’acceptabilité sociale s’ajouterait à d’autres conditions descendantes des politiques territoriales (instruments,

nécessaires aux projets. stratégies étatiques, grands projets) à composer avec les

Pour autant, la notion est moins éclairante qu’il y dynamiques ascendantes issues des territoires et de la

paraît dans ses deux grandes composantes. Non seule- société civile. Toutefois, un second sens est nécessaire

ment « l’acceptabilité » elle-même demeure floue, avec pour comprendre l’effectivité de la notion sur les terri-

diverses acceptions, mais le « social » évoqué revêt des toires, en observant les processus à l’œuvre et leur com-

figures variées : s’il semble désigner un acteur local qui, binaison dans chaque cas. L’acceptabilité sociale se com-

dans la forme idéale, prend part à la délibération, il prendrait ainsi (et d’abord) au niveau du site et

conserve des contours peu déterminés (résidents affec- des logiques de siting, lors de la mise en œuvre territo-

tés, opposants citoyens, associations critiques, popula- riale du projet éolien, où peuvent se comprendre les

tions locales, etc.). Certaines interprétations de l’accepta- effets de ces impératifs, catégories, techniques et scènes

bilité sociale apparaissent particulièrement faibles pour procédurales. C’est à ce niveau que se déroule la produc-

la critique citoyenne ou scientifique, tel un alibi séman- tion d’un « “intérêt général” territorialisé » (Lascoumes

tique pour assurer ou justifier la reconduction des pra- et Le Bourhis, 1998, p. 39).

tiques usuelles qui sont justement à la source des oppo- Le présent article vise à avancer une proposition

sitions. Aussi, même si, comme pour le « développement

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

conceptuelle et analytique de l’acceptabilité sociale. Dans

durable » ou la « gouvernance », la construction d’un une première partie, quelques dimensions constitutives

nouveau concept peut passer par une étape de poly- de la notion seront dégagées à partir de la littérature, en

sémie, nous visons ici à poser des repères dans ce chan- vue de poser une définition provisoire et un cadre d’ana-

tier de définition théorique. À bien des égards, l’examen lyse structuré autour de trois processus : un premier

des conflits entourant les parcs éoliens se prête particu- niveau, « micro », axé sur l’action collective, l’interpréta-

lièrement à cet exercice puisque la notion d’acceptabilité tion et la fabrication du sens, un second, « méso », centré

sociale y est mobilisée depuis longtemps et y a connu sur la formation de décisions et la construction de règles

récemment des percées significatives (Fournis et Fortin, légitimes et un troisième, « macro », portant sur l’évolu-

2013). tion plus lente des structures économiques, politiques et

2 Ce travail s’appuie sur des études de cas approfondies sur

historiques des territoires (compromis sociaux, para-

digmes de développement). Nous illustrerons ce cadre

la filière éolienne au Québec. La méthodologie qualitative et les

résultats ont été détaillés ailleurs (Saucier et al., 2009 ; Fortin et au second point, en analysant l’implantation de la filière

Le Floch, 2010 ; Fortin et al., 2010 ; Fournis et al., 2013). Le pré- éolienne au Québec et particulièrement en Gaspésie et au

sent propos, synthétique, recourt à l’exemple du Québec pour Bas-Saint-Laurent. L’engagement et le jeu d’acteurs

illustrer comment peut être utilisé le cadre analytique proposé publics et communautaires, en tant que médiateurs et

visant à décrire et expliquer les dynamiques sociales et proces- traducteurs de la communauté territoriale tentant de for-

sus à l’œuvre. Nous remercions les évaluateurs anonymes pour

leurs commentaires constructifs. ger un projet de territoire, permettront d’insister sur le

M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014) 233

rôle moteur des mobilisations institutionnelles et des cette grille originale à un secteur particulier, l’énergie, et

coalitions pour construire l’acceptabilité sociale des pro- plus largement à l’économie politique des ressources

jets énergétiques et pour les articuler avec la commu- naturelles caractérisée par la présence de grandes entre-

nauté territoriale. Au vu de la mise en œuvre (difficile) prises sur les territoires, en insistant sur l’idée que les

des propositions, nous insisterons sur les facteurs de trois niveaux d’analyse renvoient à des processus dis-

résistance qu’opposent les structures et trajectoires histo- tincts mais concomitants.

riques à ce processus de construction de l’acceptabilité

sociale. En conclusion sera discutée la portée analytique L’interprétation sociale et la construction du sens

de la notion d’acceptabilité sociale pour comprendre

Dossier

les dynamiques de recomposition de collectifs sociaux Le premier niveau, micro, renvoie au processus de

dans les territoires, lors de conflits entourant les projets coordination, d’interprétation sociale et de fabrication du

énergétiques. sens, par un individu ou un collectif, à l’égard d’un objet

(situation, activité, infrastructure, politique, etc.). Consi-

dérant que la signification constitue le facteur-clé des

Proposition d’analyse : trois processus contestations, par exemple lorsqu’un projet est vu

structurant l’acceptabilité sociale comme une menace, de nombreuses études se sont atta-

chées à dégager le facteur explicatif des perceptions indi-

Le vocable d’acceptabilité sociale apparaît dans un viduelles et de l’opinion publique. Pour certains, les

nombre croissant de publications scientifiques depuis oppositions locales s’expliquent en comparant la situa-

quinze ans (Fast, 2013). Les oppositions locales aux parcs tion locale observée et les résultats de sondages natio-

éoliens sont un laboratoire particulièrement riche où les naux où une majorité soutient la filière éolienne. Une telle

chercheurs ont dégagé nombre de facteurs explicatifs des lecture, qui évoque souvent le « syndrome NIMBY »,

oppositions (attitudes, perceptions, capacités institution- tend à délégitimer les individus et groupes contesta-

nelles, etc.3). La notion même d’acceptabilité sociale taires, à les étiqueter comme « déviants » qu’il importe-

demeure bien souvent peu critiquée par les chercheurs, et rait de maîtriser, plutôt que comme porteurs d’une autre

notamment parce que ses facteurs sont rarement situés rationalité (cf. notamment les critiques de Wolsink, 2000 ;

dans un cadre théorique explicite permettant de se déga- Aitken, 2010).

ger du sens commun (Ellis et al., 2007 ; Aitken, 2010). Des Selon d’autres perspectives cependant, celles centrées

efforts de conceptualisation sont donc exigés. sur les réseaux d’acteurs et l’alignement des cadres

C’est en ce sens que nous proposons, à titre explora- cognitifs notamment, le conflit est envisagé de manière

toire, un cadre d’analyse qui relie ces facteurs dans un ouverte, comme un jeu introduisant de nouvelles façons

ensemble de processus structurés sur trois niveaux. de penser des situations problématiques et ouvrant à de

Cette proposition puise à une grille de lecture sur l’inno- possibles solutions à la fois consensuelles et innovantes.

vation sociale, initialement formalisée par P.R. Bélanger À travers les interactions et l’action collective, des

et B. Lévesque (1992), puis développée au Crises (Centre groupes sociaux tentent de s’influencer mutuellement

de recherche sur les innovations sociales). Rappelant sur le sens à accorder au parc de production d’énergie

l’importance des rapports fondamentaux et des mouve- éolienne et à ses transformations, par exemple sur l’iden-

ments sociaux pour comprendre la société, cette sociolo- tité du lieu (Devine-Wright, 2009). Ces échanges s’inscri-

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

gie critique suggère une hiérarchisation de trois niveaux vent dans un tissu de sociabilités, dans des processus

que les analyses séparent trop souvent. Chaque objet sociaux et des « microdécisions » qui orientent le débat,

peut être conçu à la fois comme une macroconfiguration construisent des « cadres », possiblement adoptés par

de rapports sociaux conflictuels, comme un lieu méso- d’autres et ainsi « alignés » dans des rationalités parta-

sociologique de règles du jeu institutionnelles et comme gées (Jolivet et Heiskanen, 2010).

un lieu microsocial de coopération organisationnelle Toutefois, cette attention aux « acteurs » prenant la

(Bélanger et Lévesque, 1992). Initialement proche de cer- parole ne doit pas conduire à négliger les autres, sur les-

taines approches de la régulation, cette analyse rejoint quels pèsent en coulisse les mécanismes sociaux présents

directement les travaux du Grideq (Groupe de recherche sur les territoires – et à commencer par le rôle symbolique

interdisciplinaire sur le développement, de l’Est-du- joué par la communauté (ou l’identité et l’appartenance

Québec) et du Grir (Groupe de recherche et d’interven- communautaires), qui dresse les frontières internes et

tion régionales) qui documentent à la même époque la externes au groupe (Parkhill, 2007). Pour les grands pro-

recomposition conflictuelle du milieu rural (Côté, 1997), jets éoliens, le jeu de l’inclusion/exclusion sociale et du

en suggérant une opposition entre deux paradigmes de pouvoir de régulation est majeur : il délimite les espaces

développement (Dionne, 1992). Nous appliquons donc d’expression des opinions, sert à forger des conventions

3

Pour une revue exhaustive et récente de cette littérature,

et à fixer des normes de conduite et d’action (Van Der

voir Wolsink (2012). Horst, 2007).

234 M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014)

La formation de décisions légitimes favorisant les projets de forte taille, portés par quelques

et leur institutionnalisation grands joueurs dominants, l’État et des grandes corpora-

tions (hard path) [Szarka, 2007]. Mais, sur les territoires, le

À un deuxième niveau, méso, se situent les méca- jeu est plus complexe : les études montrent des formes

nismes de formation des décisions légitimes et des règles de résistance à ce modèle international. Des adaptations

du jeu, qui permettent de concilier les diverses stratégies sont en effet visibles selon les pays qui détiennent tou-

en présence et les grands conflits sous la forme d’arran- jours des capacités pour influencer la structuration de

gements institutionnels. Comment transmuer les com- leurs économies par divers mécanismes (tarifs fixes, quo-

promis sociaux en arrangements légitimes (Bélanger et tas, etc.) et des héritages nationaux qui pèsent sur les

Dossier

Lévesque, 1992) ? Les territoires fonctionnent désormais options présentes (sentiers de dépendance) [Lewis et

sur un mode souple et ouvert aux processus endogènes, Wiser, 2007]. En ce sens, une attention devrait aussi être

où la capacité légitime d’intégration et de pilotage est portée à la place que des acteurs sociaux, comme les coa-

multiple, précaire et sans cesse à reconstruire : l’intégra- litions locales et régionales, peuvent tenir dans la défini-

tion tend à se produire via l’institutionnalisation de dis- tion de ces arrangements sociopolitiques.

positifs légers qui cadrent et orientent les pratiques des

Ces trois niveaux d’analyse permettent de saisir les

acteurs (Duran et Thoenig, 1996) ; le pilotage passe par la

grandes coordonnées d’une proposition de définition

construction de coalitions et partenariats, publics et pri-

récemment avancée : l’acceptabilité sociale est définie

vés, orientés vers des buts précis (Le Galès, 1998).

comme « un processus d’évaluation politique d’un projet

Le processus dialogique menant à la construction de sociotechnique mettant en interaction une pluralité

compromis sociaux autour des projets énergétiques d’acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel

apparaît important (Breukers et Wolsink, 2007). La mise se construisent progressivement des arrangements et des

en place de processus d’échanges structurés mais ouverts règles institutionnels reconnus légitimes car cohérents

permettrait aux acteurs de dépasser leurs intérêts parti- avec la vision du territoire et le modèle de développe-

culiers pour construire l’intérêt général et des décisions ment privilégiés par les acteurs concernés » (Fournis et

reçues comme justes et légitimes (Gross, 2007). Cette idée Fortin, 2013, p. 13).

d’« impératif délibératif » peut être aussi mise en rapport

Cette proposition permet d’envisager l’émergence de

avec les capacités institutionnelles de la communauté ter-

résistances aux projets éoliens sous l’angle des mouve-

ritoriale, pour saisir les capacités différentes de groupes

ments sociaux territoriaux (Dionne, 1992) mais aussi de la

et d’acteurs à participer au pilotage et à l’intégration ter-

construction de la citoyenneté (Jenson, 1996) : ces résis-

ritoriaux. Cela soulève donc des questionnements sur la

tances reposeraient sur la cristallisation de mobilisations

structure du pouvoir local, le cadre institutionnel englo-

territoriales (souvent dites « communautaires »), qui ani-

bant et l’impact du projet sur le local (Van Der Horst et

meraient un questionnement démocratique de l’écono-

Toke, 2010).

mie et de son inscription territoriale. À cet égard, la

notion de communauté territoriale offre à examiner com-

La constitution des grands compromis

ment ces trois processus d’évaluation se combinent dans

et modèles de développement

des territoires. En ce sens, la « communauté » est l’un des

Le troisième niveau, dit macrostructurel, recouvre outils intégrateurs de la grille analytique, à condition de

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

des processus qui relèvent de temporalités longues. Ils mettre en valeur sa complexité. Avant de revenir sur ces

touchent à la constitution des grands compromis sociaux questions en conclusion, il convient de montrer comment

qui nourrissent les modèles de développement et struc- le cas de la filière éolienne au Québec est une illustration

turent les économies. Les travaux de la théorie de la régu- parlante de cette complexité.

lation sont porteurs ici, pour rappeler combien pèsent le

modèle historique de développement (Jenson, 1989),

mais aussi le rôle des mouvements sociaux qui visent à L’éolien au Québec : vers un projet

contester les structures socioéconomiques profondes au de territoire pour la Gaspésie ?

nom des solidarités démocratiques et territoriales

(Lipietz, 1990). Au Québec, la production d’énergie éolienne est

Ce rappel de l’importance des variations locales du depuis une dizaine d’années un vaste chantier d’intérêt

capitalisme (et de ses contestations) est d’autant national. Mais, comme ailleurs, nombre de ces projets ont

plus important actuellement que l’une des tendances rencontré des oppositions, qui découragent les analyses

majeures du marché de l’énergie est la combinaison tranchées (pour/contre), du fait de la diversité des

entre l’internationalisation et la déréglementation des niveaux d’évaluation concernés. Ainsi, les grands para-

marchés nationaux. Ces tendances transforment consi- mètres d’un projet territorial fondé sur la filière indus-

dérablement le contexte des acteurs, confrontés à la trielle de l’éolien sont généralement acceptés, mais les

concentration des filières productives et à un modèle modalités de mise en œuvre posent problème dans

M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014) 235

certaines localités, ce qui oblige à comprendre comment où le vent serait une ressource naturelle permettant de

certains acteurs se saisissent des enjeux, les définissent et relancer l’économie et d’instaurer un système productif

les négocient. La présente lecture du cas québécois sera régional qui inclurait des manufactures, des parcs éoliens

axée sur le rôle des mobilisations institutionnelles pour et une expertise en devenir. Ce projet et ses modalités ne

construire l’acceptabilité sociale des grands projets éner- remettent cependant pas en question le modèle histo-

gétiques et pour les articuler avec la communauté terri- rique de développement. Certes, la ressource du « vent »

toriale. Cette restitution se fera en trois phases, liant les a la particularité d’être renouvelable par rapport à

trois niveaux d’analyse. d’autres plus traditionnelles (halieutiques, forestières,

minières). Mais il s’agit bien d’un mégaprojet, en conti-

Dossier

Acte 1. Relancer l’économie gaspésienne nuité avec le modèle canadien des ressources naturelles

avec l’énergie éolienne dit du staples (Howlett et Brownsey, 2007), c’est-à-dire

porté par la grande entreprise d’origine étrangère et

Dans les années 1990, la Gaspésie traverse une crise visant une exploitation « brute » de la ressource à des fins

structurelle. Les ressources naturelles (mines, forêt, d’exportation (Fournis et Fortin, 2014). Un test demeure

papier), piliers historiques du développement de la pourtant pour les élites locales : comment ce projet,

région, font l’objet de moratoire et de fermetures, ce qui encore restreint aux institutions, sera-t-il accueilli par les

provoque un taux de chômage record de 23,5 % en 1997. populations locales ?

Les leaders politiques de la région élaborent un diagnos-

tic pour diversifier l’économie : le Plan stratégique de Acte 2. Des projets en discussion sous le regard

développement. L’énergie éolienne, en forte demande citoyen

dans le monde, y est ciblée comme un secteur d’activité à

fort potentiel, conformément à la présence historique La construction des premiers grands parcs dans

d’un grand parc (Le Nordais, 1997-1998) et aux inven- l’Est-du-Québec semble susciter une certaine accepta-

taires des « gisements éoliens » québécois. tion des arrangements proposés : les quelques préoccu-

pations exprimées lors des premières audiences

Il existe donc un consensus pour que la production publiques ne débouchent pas sur des conflits ouverts.

d’énergie éolienne soit un enjeu pour le développement Toutefois, les critiques se renforcent à partir de 2005,

régional : les élus se mobilisent et obtiennent un investis- avec l’avancement de plusieurs projets de grands parcs

sement accru du gouvernement central. Deux principaux (de 58 à 300 MW de capacité installée). Les contesta-

instruments sont mis à contribution. D’abord, le pro- tions au Bas-Saint-Laurent font ressortir un décalage

gramme Action concertée de coopération régionale de entre l’élite locale et des groupes de la société civile.

développement (Accord) du MDEIE (ministère du Déve- Confrontés à la réalisation possible de projets dans leur

loppement économique, de l’Innovation et de l’Exporta- voisinage, des citoyens, chasseurs, écologistes et interve-

tion), dans lequel chaque région du Québec définit les nants touristiques protestent au nom de la préservation

grands secteurs d’activités qui lui sont propres. L’énergie du paysage, de la qualité de vie et des risques pour

éolienne figure parmi les trois « créneaux d’excellence » l’industrie touristique. Des habitants portent l’essor des

retenus en Gaspésie en 2002. Bénéficiant d’un plan et de oppositions citoyennes, d’abord à l’échelle locale, mais

mesures fiscales de soutien est lancée une démarche de aussi via une coalition interrégionale. Les réseaux

concertation de l’ensemble des acteurs publics et privés

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

d’opposants interpellent les élus, dans le privé et dans

en vue d’implanter une filière industrielle. Un deuxième les tribunes disponibles (conseils municipaux, audiences

instrument, institutionnel et national, est mobilisé : le publiques). Dans certaines localités, ils réussissent à

système d’appels d’offres d’Hydro-Québec (avec trois mobiliser les médias et à interpeller l’opinion publique.

appels en 2003, 2005 et 2009), visant à signer des contrats Cette stratégie force des élus à revoir leur position et à

d’achat d’électricité avec des promoteurs privés pour un recourir aux instruments juridiques à leur disposition

total de 4 000 MW de capacité. La politique combine pour freiner des projets4.

mesures incitatives et coercitives pour favoriser la

construction de grands parcs éoliens sur une période Les revendications portent sur nombre de sujets,

d’une douzaine d’années, d’abord en Gaspésie et au mais deux dimensions remettent plus fortement en cause

Bas-Saint-Laurent afin d’y créer un marché local. Celui-ci les grands principes de mise en œuvre. En premier lieu,

devrait inciter les quelques grandes firmes étrangères sur fond d’une critique du manque d’information et

détenant le savoir technologique à construire des usines d’implication, les habitants questionnent les modalités

de fabrication d’éoliennes dans la région et favoriser la de gouvernance des projets et réclament d’être reconnus

diffusion et l’ancrage de cette expertise. comme des acteurs incontournables dans la planification

Ainsi, dans cette phase, les élus de la Gaspésie ont 4

Le cas de la municipalité de Sainte-Luce est exemplaire de

construit une large coalition, endogène et exogène, mobi- ce point de vue. Pour une description détaillée, voir Fournis

lisant les acteurs étatiques autour d’un projet territorial et al., 2013, point 3.4.2.

236 M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014)

du projet. En deuxième lieu, les critiques portent sur le acteurs institutionnels régionaux, concerne les retombées

modèle de développement encouragé par les appels économiques : afin « d’assurer des revenus récurrents

d’offres qui, sous certains aspects, s’inscrit en continuité aux communautés locales [qui soient] équitablement

avec le modèle historiquement dominant au Québec, répartis sur le territoire »6, certaines institutions prennent

favorable à l’exploitation des ressources par les grandes une part active aux projets des parcs soumis au troisième

firmes privées (mines, forêts), alors qu’il avait été appel d’offres communautaires. Les élus locaux en

remplacé dans le domaine de l’énergie depuis les Gaspésie deviennent un partenaire financier des projets

années 1960, par un modèle public5 (Fortin et Le Floch, en créant une nouvelle institution originale : la Régie inter-

2010). Au Bas-Saint-Laurent, certains grands compromis municipale de l’énergie Gaspésie-îles-de-la-Madeleine,

Dossier

touchant l’équation entre ressources, secteur privé et qui construit un délicat montage financier et politique

grands projets sont donc remis en question par des pour s’instaurer comme le seul interlocuteur territorial

citoyens, en dépit de la prégnance de la trajectoire auprès des divers promoteurs, apte à limiter les concur-

historique. rences locales7.

Cette deuxième phase révèle comment les dyna- La seconde entrée concerne l’introduction de nou-

miques sociales jouent simultanément sur plusieurs velles propositions dans les politiques publiques d’amé-

niveaux. Dans certaines collectivités, des opposants criti- nagement et d’occupation du territoire. Au niveau pro-

quent les impacts des projets sur la quotidienneté et la vincial, cinq propositions de planification territoriale

qualité des lieux (micro-interprétation des changements) sont avancées sur l’enjeu central du paysage, incluant

pour dénoncer le modèle de développement sous-jacent toutes des formes variées de participation. Certaines

aux arrangements institutionnels proposés (grands com- démarches sont innovantes, en phase avec de nouvelles

promis historiques). Leurs actions collectives pèsent approches valorisées dans le domaine8 ; elles ne sont

aussi sur les arrangements politiques au niveau méso, cependant pas nécessairement appliquées. Au niveau

objet de toutes les pressions. Ces critiques ne restent local, l’on assiste plutôt au retour des élus, professionnels

cependant pas sans réponse, comme le montrera le troi- et institutions de la planification et de l’aménagement du

sième acte. territoire (MRC – municipalités régionales de comté,

ministère des Affaires municipales et des Régions),

Acte 3. L’aménagement pour encadrer l’économie jusque-là effacés. Mais surtout, plusieurs municipalités

mobilisent à l’échelle microrégionale le règlement de

L’essor des conflits ouvre une période délicate pour le contrôle intérimaire (RCI), un outil juridique permettant

gouvernement provincial et les ministères. Ils y répon- d’établir des normes de localisation des équipements

dent de manière volontariste. Au sein d’une table inter- éoliens pour les éloigner des lieux de vie.

ministérielle s’élabore ainsi un nouveau cadre cognitif

En définitive, cette troisième phase permet d’observer

visant à guider l’action publique : le problème y est défini

que les acteurs publics, d’une part, effectuent un travail

comme un déficit d’« acceptabilité sociale » des parcs

de recadrage du problème pour donner un sens élargi à

éoliens, et cela pour trois principales raisons. D’abord, les

la situation (micro-interprétation) et, d’autre part, s’acti-

démarches de planification du territoire sont jugées mal

vent à mettre en place des normes et mesures nouvelles,

adaptées à ce type de grands projets. Puis, les impacts

des mésoarrangements originaux, pour concilier les exi-

négatifs et positifs sont répartis inégalement entre les

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

gences contradictoires d’un certain modèle de dévelop-

localités d’accueil des parcs de production et celles qui

pement remis en cause par les mobilisations citoyennes.

reçoivent les usines. Enfin, les pratiques de certains pro-

Ces initiatives restent cependant de portée très limitée,

moteurs sont jugées dépassées, car trop peu sensibles aux

les normes les plus ambitieuses n’étant pas mises en

préoccupations citoyennes touchant le cadre de vie

œuvre.

(Fortin et al., 2010). En filigrane, cette interprétation de la

situation revalorise le poids des populations locales, dont Ce constat souligne d’une part la difficulté de tra-

l’appui indispensable doit être construit puisqu’il condi- duire, de façon opératoire, la variété des intérêts et aspi-

tionne la réalisation des projets de parcs. rations portés dans un territoire et de les fédérer dans un

projet cohérent. En ce sens, tout en reconnaissant que les

Pour concrétiser ce nouveau cadre cognitif, deux

entrées sont privilégiées, qui dessinent de nouveaux dis- 6 Selon le président du conseil régional des Élus, Joël

positifs de gouvernance, voire une certaine recomposi- Arsenault (14 septembre 2011, à Paspébiac).

tion du système d’acteurs. La première, centrale pour les 7

Celle-ci rassemble sur une base volontaire les MRC et les

municipalités, en prévoyant une participation financière pro-

5 Depuis la nationalisation amorcée dans les années 1940, la portionnelle à leurs capacités financières. Pour plus de détails,

société d’État Hydro-Québec est devenue un des plus grands voir Fournis et al., 2013, point 3.2.

8

producteurs d’hydroélectricité dans le monde (cf. Fournis et al., En particulier celle du ministère responsable de l’aména-

2013). gement du territoire (alors MAMR) [cf. Fortin et al., 2010].

M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014) 237

élus et leurs institutions disposent d’une marge de cette évaluation vise la définition du territoire en tant que

manœuvre pour avancer des arrangements originaux configuration historique et spatiale, variable et toujours

susceptibles de dépasser des contradictions fortes, l’exer- spécifique, de rapports sociaux fondamentaux, la dimen-

cice renvoie aussi à leurs capacités à saisir et à représenter sion macrostructurelle, dont l’enjeu est la formation sur

ces communautés, toujours en mouvement. D’autre part, le temps long d’un « modèle de développement » comme

ce constat montre aussi comment toutes ces mobilisa- ensemble de compromis social, politique et économique

tions restent soumises aux contraintes majeures de l’éco- sur un territoire.

nomie politique canadienne, caractérisée par le poids des Toutes ces dimensions sont en jeu lors de chaque

acteurs économiques de l’extraction des ressources phase du projet, comme en témoignent les différents

Dossier

(staples) et le rôle effacé de l’État régulateur, qui confèrent « actes » du cas étudié : l’évaluation met en branle à la

aux acteurs territoriaux une place marginale dans le fois l’héritage historique de chaque territoire, les repré-

développement économique de leurs espaces. sentations portées par leurs habitants et les capacités de

pilotage des acteurs publics. À cet égard, le cas québécois

rappelle en particulier la lourdeur des premiers, la viva-

Conclusion : considérer les dynamiques cité des deuxièmes et la difficulté des derniers à les

communautaires et ascendantes embrasser dans un pilotage consensuel et effectif de

l’insertion du projet dans le territoire. Il rappelle aussi

de l’acceptabilité sociale

comment ces dynamiques s’insèrent dans des cadres his-

toriques et institutionnels qui pèsent sur les options.

La notion d’acceptabilité sociale s’impose dans le dis- Dans le contexte canadien, le modèle privilégié misant

cours institutionnel, avec d’autant plus de succès qu’elle sur l’extraction brute des ressources (staples) offre peu de

reste floue et recouvre des acceptions variées. Même place aux acteurs territoriaux.

dans les écrits scientifiques, on manque encore d’une Le poids de la structure ne doit cependant pas non

définition aboutie de cette notion, qui exigerait un travail plus conduire à négliger le rôle actif que les territoires

plus ambitieux. Nous avançons tout de même une pro- peuvent tenir dans la territorialisation des projets éner-

position, inspirée par des travaux européens récents sur gétiques, puisant à la mise en cohérence de l’ensemble

les oppositions locales à des parcs éoliens et par des des dynamiques liées au projet technique sur un terri-

recherches nord-américaines sur le développement com- toire. Les débats autour des grands projets d’aménage-

munautaire. L’acceptabilité sociale est alors envisagée ment et de développement ne pourraient-ils pas en effet

comme un processus d’évaluation s’articulant sur trois être considérés comme des révélateurs des communau-

niveaux et qui a pour cadre le territoire. L’implantation tés ? Telle est la perspective soutenue ici.

d’une filière manufacturière et de parcs de production

Les conflits, comme forme d’action collective, tentent,

éoliens dans l’Est-du-Québec a été utilisée pour illustrer

dans un espace donné, d’introduire une forme de cohé-

cette proposition.

rence en articulant logiques descendante et ascendante,

L’illustration de ce cas révèle la profondeur ou la com- logiques fonctionnelles et territoriales (vécu, qualité de

plexité des territoires. Ceux-ci se révèlent être, pour les vie) dans des lieux socialement riches, signifiants parce

projets énergétiques, des réalités têtues qui se laissent dif- que fournissant aux individus une identité globale

ficilement enserrer dans la seule dimension technique

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

(Dionne et al., 1997 ; Fournis, 2012). Dans ces conditions,

souvent mise de l’avant. Confrontés aux projets, ils un espace public potentiel s’ouvrirait aux acteurs et

deviennent des acteurs en menant une opération de mobilisations communautaires, participant à un proces-

réflexivité, d’évaluation ou de délibération à leur égard. sus collectif d’évaluation au sein même des territoires. Il

Il reste à saisir comment s’articulent ces trois processus ne s’agit donc pas de considérer la communauté comme

d’évaluation, qui ont pour cadre le territoire. un isolat, mais bien comme inscrite au sein d’une dyna-

D’abord, l’évaluation porte sur la construction de mique plus large qui génère des tensions. Confrontée à

cadres communs permettant, au-delà des conflits, de des processus relevant de multiples échelles spatiales et

coordonner les représentations et stratégies (indivi- temporelles, la communauté rencontre des résistances

duelles et collectives) présentes sur un territoire, le fortes dans ses efforts pour fonder des alternatives, tant

niveau micro-organisationnel, dont l’enjeu est dans le internes, propres à l’histoire de la communauté,

temps court la coordination fonctionnelle des actions. qu’externes, de la part de grands acteurs jusqu’ici favori-

Ensuite, cette évaluation concerne l’efficacité et la légiti- sés par les règles en vigueur, et d’institutions et autres

mité des arrangements institutionnels assurant les fonc- formes relevant de modèles hérités. En ce sens, la

tions d’intégration et de pilotage de l’ensemble des construction de chaque communauté territoriale doit

acteurs d’un territoire, le niveau méso-institutionnel, aussi faire valoir sa complexité et les contractions créées

dont l’enjeu est la formation dans le moyen terme d’un par les rapports entre les élites locales, l’État et les mobi-

compromis politique, comme consensus légitime. Enfin, lisations citoyennes (Beaudry et Dionne, 1996).

238 M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014)

Une telle entrée sur le « social » de l’acceptabilité Fortin, M.-J., Devanne, A.-S., Le Floch, S., 2010. Le paysage

sociale permettrait de dépasser la simple opposition politique pour territorialiser l’action publique et les projets

entre un projet et le local, en restaurant toute la com- de développement : le cas de l’éolien au Québec,

plexité interne et externe des communautés territoriales. Développement Durable et Territoires, 1, 2 (online: http://

developpementdurable.revues.org/index8540.html).

Cette perspective inviterait aussi à comprendre la

Fortin, M.-J, Le Floch, S., 2010. Contester les parcs éoliens au

construction de l’acceptabilité sociale comme une sorte

nom du paysage : le droit de défendre sa cour contre un

d’équilibre dynamique, complexe et partiel, qui peut

certain modèle de développement, Globe, 13, 2, 27-50.

conduire à une convergence spatiale et temporelle rela- Fortin, M.-J, Fournis, Y. (Eds), 2013. Facteurs pour une analyse

tive. Resituer davantage les dynamiques communau- intégrée de l’acceptabilité sociale selon une perspective de

Dossier

taires et territoriales dans ce processus complexe pourrait développement territorial : l’industrie du gaz de schiste au

aider à articuler les mouvements descendants et ascen- Québec. Rapport remis au Comité d’ÉES et au MDDEFP

dants qui concourent à la territorialisation des projets (online: http://www.uqar.ca/files/developpement-

énergétiques, voire à penser la coconstruction de nou- territorial/fortin_fournis_rapport_as_gds_final.pdf).

veaux compromis sociaux pour penser l’économie des Fournis, Y., 2012. Penser la ruralité et son développement au

territoires contemporains. Grideq entre 1970 et 2000, Cahiers de Géographie du Québec,

56, 157, 153-172.

Références Fournis, Y., Fortin, M.-J., 2013. L’acceptabilité sociale de l’énergie

éolienne : une définition. Document de travail 131017,

Grideq-Uqar (online: http://www.uqar.ca/files/grideq/

Aitken, M., 2010. Why we still don’t understand the social fournis-fortin-131017.pdf).

aspects of wind power: A critique of key assumptions Fournis, Y., Fortin, M.-J., Prémont, M.-C., Bombenger, P.-H.,

within the literature, Energy Policy, 38, 4, 1834-1841. avec la collaboration de Cossette, S. et Grondin, A., 2013. Le

Beaudry, R., Dionne, H., 1996. Vivre quelque part comme agir sous-secteur éolien et la gouvernance du vent, in Fournis,

subversif : les solidarités territoriales, Recherches Sociogra- Y., Fortin, M.-J. (Eds), La transition des régimes de ressources

phiques, 37, 3, 537-557. au prisme de la gouvernance : les secteurs forestier, porcin et

Bélanger, P.R., Lévesque, B., 1992. Éléments théoriques pour éolien. Rapport remis au comité d’ÉES et au MDDEFP.

une sociologie de l’entreprise : des classiques aux « néo-

Fournis, Y., Fortin, M.-J., 2014. La politique éolienne au

classiques », Cahiers de Recherche Sociologique, 18-19, 55-92.

Québec : le renouveau des mégaprojets ?, Organisations et

Breukers, S., Wolsink, M., 2007. Wind power implementation

Territoires (accepté, à paraître).

in changing institutional landscapes: An international

Gross, C., 2007. Community perspectives of wind energy in

comparison, Energy Policy, 35, 2737-2750.

Australia: The application of a justice and community

Côté, S., 1997. La question régionale, une question de pou-

fairness framework to increase social acceptance, Energy

voirs ?, in Côté, S., Klein, J.-L., Proulx, M.-U. (Eds), Action

Policy, 35, 5, 2727-2736.

collective et décentralisation, Rimouski, Grideq-Grir, 21-31.

Gauthier, M., Simard, L., 2011. Le Bureau d’audiences

Devine-Wright, P., 2009. Rethinking NIMBYism the role of

publiques sur l’environnement du Québec : genèse et

place attachment and place identity in explaining place-

développement d’un instrument voué à la participation

protective action, Journal of Community & Applied Social

publique, Télescope, 17, 1, 39-67.

Psychology, 19, 6, 426-441.

Howlett, M., Brownsey, K., 2007. Introduction to special issue

Dionne, H., 1992. De la région-ressources à la région-milieu de

on Canada’s staples industries, Canadian Political Science

vie : à la recherche de nouveaux partenaires, in Gagnon, C.,

Review, 1, 1, 1-7.

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

Klein, J.-L. (Eds), Les Partenaires du développement face au défi

du local, Chicoutimi, Grir-Uqac, 372-401. Jenson, J., 1989. “Different” but not “exceptional”: Canada’s

Dionne, H., Klein, J.-L., Tremblay, P.-A., 1997. L’action permeable Fordism, Canadian Review of Sociology/Revue

collective et l’idéal communautaire : bases territoriales Canadienne de Sociologie, 26, 1, 69-94.

d’un nouveau type de mouvement social ?, in Klein, J.-L. Jolivet, E., Heiskanen, E., 2010. Blowing against the wind: An

Tremblay, P.A., Dionne, H. (Eds), Au-delà du libéralisme : exploratory application of actor network theory to the

quel rôle pour les mouvements sociaux ?, Sainte-Foy, analysis of local controversies and participation processes

Association d’Économie Politique/Presses de l’Université in wind energy, Energy Policy, 38, 11, 6746-6754.

du Québec, 33-46. Lascoumes, P., 2007. Les instruments d’action publique, tra-

Duran, P., Thoenig, J.-C., 1996. L’État et la gestion publique ceurs de changement : l’exemple des transformations de la

territoriale, Revue Française de Science Politique, 46, 4, 580- politique française de lutte contre la pollution atmosphé-

623. rique (1961-2006), Politique et Sociétés, 26, 2-3, 73-89.

Ellis, G., Barry, J., Robinson, C., 2007. Many ways to say “no”, Lascoumes, P., Le Bourhis, J.-P., 1998. Le bien commun comme

different ways to say “yes”: Applying Q-Methodology to construit territorial : identités d’action et procédures,

understand public acceptance of wind farm proposals, Politix, 11, 42, 37-66.

Journal of Environmental Planning and Management, 50, 4, Le Galès, P., 1998. Régulation, gouvernance et territoire, in

517-551. Commaille, J., Jobert, B., Les Métamorphoses de la régulation

Fast, S., 2013. Social acceptance of renewable energy: Trends, politique, Paris, LGDJ, 203-240.

concepts, and geographies, Geography Compass, 7, 12, 853- Lewis, J.I., Wiser, R.H., 2007. Fostering a renewable energy

866. technology industry: An international comparison of wind

M.-J. Fortin et Y. Fournis : Natures Sciences Sociétés, 22, 231-239 (2014) 239

industry policy support mechanisms, Energy Policy, 35, 3, publié, Rimouski, Université du Québec à Rimouski

1844-1857. (online: https://depot.erudit.org/id/003300dd).

Lipietz, A., 1990. Après-fordisme et démocratie, Les Temps Van der Horst, D., 2007. NIMBY or not? Exploring the

Modernes, 524, 97-121. relevance of location and the politics of voiced opinions in

Nadai, A., 2007. “Planning”, “siting” and the local acceptance renewable energy siting controversies, Energy policy, 35, 5,

of wind power: Some lessons from the French case, Energy 2705-2714.

policy, 35, 5, 2715-2726. Van der Horst, D., Toke, D., 2010. Exploring the landscape of

Parkhill, K., 2007. Tensions between Scottish national policies wind farm developments; local area characteristics and

for onshore wind energy and local dissatisfaction: Insights planning process outcomes in rural England, Land Use

from regulation theory, European Environment, 17, 307-320. Policy, 27, 2, 214-221.

Dossier

Szarka, J., 2007. Wind Power in Europe: Politics, Business and Wolsink, M., 2000. Wind power and the NIMBY-myth:

Society, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Institutional capacity and the limited significance of public

Palgrave MaCmillan. support, Renewable Energy, 21, 1, 49-64.

Saucier, C., Côté, G., Fortin, M.J., Jean, B., Lafontaine, D., Wolsink, M., 2012. Wind power: Basic challenge concerning

Feurtey, E., Guillemette, M., Méthot, J.-F., Wilson, J. 2009. social acceptance, in Meyers, R.A. (Ed.), Encyclopedia of

Développement territorial et filière éolienne : des installations Sustainability Science and Technology, 17, New York,

éoliennes socialement acceptables. Rapport de recherche non- Springer, 12218-12254.

Reçu le 7 décembre 2012. Accepté le 5 juin 2014.

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

© EDP Sciences | Téléchargé le 11/01/2024 sur www.cairn.info (IP: 190.171.88.36)

Vous aimerez peut-être aussi

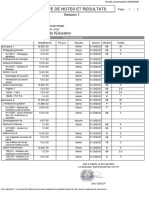

- Releve de Notes Et Resultats: Session 1Document2 pagesReleve de Notes Et Resultats: Session 1CasparPas encore d'évaluation

- Accompagnement ISO 15189 2011Document1 pageAccompagnement ISO 15189 2011Tamara DissanayakePas encore d'évaluation

- Pour Une Critique Des Traductions John DonneDocument22 pagesPour Une Critique Des Traductions John DonneMatej Marko Petković0% (1)

- Légitimation Des Savoirs Environnementaux Dans Un Programme de Recherche Participative Au SénégalDocument9 pagesLégitimation Des Savoirs Environnementaux Dans Un Programme de Recherche Participative Au SénégalFatou SenePas encore d'évaluation

- NSS 276 0118Document14 pagesNSS 276 0118Darou BoromPas encore d'évaluation

- La Ville, L'urbain Et Le DDDocument10 pagesLa Ville, L'urbain Et Le DDAyman FaroukiPas encore d'évaluation

- Larrère Homme-NatureDocument43 pagesLarrère Homme-NaturelinaPas encore d'évaluation

- NSS 173 0285Document9 pagesNSS 173 0285Jairo RochaPas encore d'évaluation

- La Participation de La Société Civile À La Recherche en Matière D Environnement Les Citoyens Face Au Double Cens Caché ParticipatifDocument13 pagesLa Participation de La Société Civile À La Recherche en Matière D Environnement Les Citoyens Face Au Double Cens Caché ParticipatifSouth-Horses MotionPas encore d'évaluation

- NSS 184 0405Document10 pagesNSS 184 0405Grace MariePas encore d'évaluation

- NSS 276 0159Document11 pagesNSS 276 0159Lahoucine AguinouPas encore d'évaluation

- NSS_244_0334Document14 pagesNSS_244_0334Koumous Resmique ChanelPas encore d'évaluation

- NSS 232 0120Document14 pagesNSS 232 0120chaymabouguerra28Pas encore d'évaluation

- Arame PreaoDocument5 pagesArame Preaondao71458Pas encore d'évaluation

- NSS 251 0036Document13 pagesNSS 251 0036othmane aboutaibPas encore d'évaluation

- NSS 234 0436Document10 pagesNSS 234 0436pablo aravenaPas encore d'évaluation

- Boudes 2010Document5 pagesBoudes 2010Tom PatPas encore d'évaluation

- Exploitation Minière en AntarctiqueDocument12 pagesExploitation Minière en AntarctiquefilmduhibouPas encore d'évaluation

- Objet Concret Objet Scientifique Objet de Recherche Jean DavallonDocument9 pagesObjet Concret Objet Scientifique Objet de Recherche Jean DavallonSirima sisiPas encore d'évaluation

- NSS 161 0044Document6 pagesNSS 161 0044chaabniasma1Pas encore d'évaluation

- Pour Une Esthétique Écologique Du PaysageDocument19 pagesPour Une Esthétique Écologique Du PaysageSaaj Alfred JarryPas encore d'évaluation

- Pagis Et Lignier, L'enfance de L'ordre, Comment Les Enfants Perçoivent Le Monde SocialDocument7 pagesPagis Et Lignier, L'enfance de L'ordre, Comment Les Enfants Perçoivent Le Monde SocialTitouan FantoniPas encore d'évaluation

- NSS 221 0033Document10 pagesNSS 221 0033CaballéPas encore d'évaluation

- Le Climatoscepticisme - Une Approche InterdiscursiveDocument16 pagesLe Climatoscepticisme - Une Approche InterdiscursiveZachariah AebiPas encore d'évaluation

- Herm 071 0272Document10 pagesHerm 071 0272Hind Karou'ati OuannesPas encore d'évaluation

- QDM 151 0091Document11 pagesQDM 151 0091Hamza ABPas encore d'évaluation

- RCE_012_0208Document11 pagesRCE_012_0208sourourabdaoui55Pas encore d'évaluation

- Rdid 023 0081Document18 pagesRdid 023 0081Philippe BeauchampPas encore d'évaluation

- DEC_MEVEL_2017_01_0047Document24 pagesDEC_MEVEL_2017_01_0047OwaysPas encore d'évaluation

- Approche 3 - La Démarche de Diagnostic TerritorialDocument18 pagesApproche 3 - La Démarche de Diagnostic TerritorialLogan Le GofficPas encore d'évaluation

- Didactique en Sciences MédicalesDocument12 pagesDidactique en Sciences MédicalesDINO ECO100% (1)

- Pro 343 0081Document8 pagesPro 343 0081djikegebin13Pas encore d'évaluation

- Écologie, Nature Et ResponsabilitéDocument24 pagesÉcologie, Nature Et ResponsabilitéSoren MongePas encore d'évaluation

- LPS_201_0090Document15 pagesLPS_201_0090Damien BaudryPas encore d'évaluation

- Entre Études Anciennes Et Anthropologie Des Savoirs: Qu'est-Ce Qu'un Lieu de Savoir ?Document15 pagesEntre Études Anciennes Et Anthropologie Des Savoirs: Qu'est-Ce Qu'un Lieu de Savoir ?Sol InvictusPas encore d'évaluation

- Lsdle 401 0079Document18 pagesLsdle 401 0079alpha2022.moussaPas encore d'évaluation

- Dargent - La Sociologie Des Religions en FranceDocument22 pagesDargent - La Sociologie Des Religions en Francekame ellouPas encore d'évaluation

- La Métaphysique de Deleuze Et Guattari: Déjà "Par-Delà Nature Et Culture"Document10 pagesLa Métaphysique de Deleuze Et Guattari: Déjà "Par-Delà Nature Et Culture"Térence PELLEGRINIPas encore d'évaluation

- Parl2 - Les Tableaux Des Chasses PrésidentiellesDocument7 pagesParl2 - Les Tableaux Des Chasses PrésidentiellesHervé CouchotPas encore d'évaluation

- Marchive - 2012 - Introduction. Les Pratiques de L'enquête EthnograpDocument9 pagesMarchive - 2012 - Introduction. Les Pratiques de L'enquête EthnograpIçam HarfiPas encore d'évaluation

- Herm 025 0153Document16 pagesHerm 025 0153MERIEM EL OUARRAKPas encore d'évaluation

- Herm 070 0129Document10 pagesHerm 070 0129tinderpaperPas encore d'évaluation

- CAIRN - Ecoles Et ReligionsDocument16 pagesCAIRN - Ecoles Et ReligionsBricePas encore d'évaluation

- NSS HS03 0006Document14 pagesNSS HS03 0006AbidPas encore d'évaluation

- Herm 071 0272Document10 pagesHerm 071 0272jonsnowPas encore d'évaluation

- Inso 171 0132Document7 pagesInso 171 0132josdiakiese950Pas encore d'évaluation

- Lethique Des Affaires. Une Interpretation PhilosophiqueDocument17 pagesLethique Des Affaires. Une Interpretation Philosophiqueahlem690Pas encore d'évaluation

- Baron - 2003 - La Gouvernance Débats Autour D'un Concept PolyséDocument24 pagesBaron - 2003 - La Gouvernance Débats Autour D'un Concept PolyséIçam HarfiPas encore d'évaluation

- 22 30 L AyagapinDocument195 pages22 30 L AyagapinaridPas encore d'évaluation

- LEBORGNE JadeDocument91 pagesLEBORGNE JadeBarkouti HamadiPas encore d'évaluation

- SDD_011_0124Document11 pagesSDD_011_0124houngbadjihelcianePas encore d'évaluation

- SDD_011_0124Document11 pagesSDD_011_0124houngbadjihelcianePas encore d'évaluation

- Gouverner Par Accommodements. Stratégies Autour de La Carte Scolaire PDFDocument6 pagesGouverner Par Accommodements. Stratégies Autour de La Carte Scolaire PDFElie BretonPas encore d'évaluation

- Vsoc 153 0127Document20 pagesVsoc 153 0127laajimi olfaPas encore d'évaluation

- Modes de Vie, Choix de L'emplacement de L'habitation Et Déplacements QuotidiensDocument16 pagesModes de Vie, Choix de L'emplacement de L'habitation Et Déplacements QuotidiensmahmoudPas encore d'évaluation

- Le Rëve AnalyseurDocument20 pagesLe Rëve AnalyseurRosana DantasPas encore d'évaluation

- Rojet D Amenagement Sur La Commune DE USY: Offre Technique Et FinancièreDocument14 pagesRojet D Amenagement Sur La Commune DE USY: Offre Technique Et Financièretimfagueye858Pas encore d'évaluation

- Dha 401 0181Document32 pagesDha 401 0181Dominique DemartiniPas encore d'évaluation

- Awambeng Rodrick Bolan Tpe1 - 5Document28 pagesAwambeng Rodrick Bolan Tpe1 - 5Rodrick AwambengPas encore d'évaluation

- Approche Methodologique Pour La PreparatDocument316 pagesApproche Methodologique Pour La Preparatrokhayatoumbaye2009Pas encore d'évaluation

- Rpub 019 0053Document16 pagesRpub 019 0053Adélaïde KellerPas encore d'évaluation

- Scpo Bouss 2019 01 0001Document11 pagesScpo Bouss 2019 01 0001amayesPas encore d'évaluation

- Nature et économie : un regard sur les écosystèmes du QuébecD'EverandNature et économie : un regard sur les écosystèmes du QuébecPas encore d'évaluation

- Edition Du Lundi 28 Avril 2014Document24 pagesEdition Du Lundi 28 Avril 2014Annonces de la SeinePas encore d'évaluation

- VF Excel Correction V 25 01Document82 pagesVF Excel Correction V 25 01bfdbfdPas encore d'évaluation

- CP 02 Organisation Et Gestion de Departement de CoupeDocument112 pagesCP 02 Organisation Et Gestion de Departement de CoupeHayet Hayet67% (3)

- Seq0 180312 PDFDocument26 pagesSeq0 180312 PDFKamal BouzidiPas encore d'évaluation

- ENV 1995-2-1999 - Calcul Des Structures en Bois - PontsDocument44 pagesENV 1995-2-1999 - Calcul Des Structures en Bois - PontsStefan IonitaPas encore d'évaluation

- Thèse Yann LerouxDocument293 pagesThèse Yann LerouxYann Leroux100% (2)

- 10.montaigne FragmentsDocument4 pages10.montaigne FragmentsmartaludwikamatlakPas encore d'évaluation

- Chap 1 Les SeismesDocument2 pagesChap 1 Les SeismesSVTPas encore d'évaluation

- Fiche Ppe3 Bini KoffiDocument2 pagesFiche Ppe3 Bini Koffiapi-360240780Pas encore d'évaluation

- Bendoume Moukagni Grace Keichia Epse IBINGA: Profil Professionnel CompétencesDocument2 pagesBendoume Moukagni Grace Keichia Epse IBINGA: Profil Professionnel CompétencesRHYCKS DANIELPas encore d'évaluation

- TD2 GeoDocument2 pagesTD2 GeokawtarPas encore d'évaluation

- PARIS La Ville La Plus RomantiqueDocument5 pagesPARIS La Ville La Plus RomantiqueAnonimul2000Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Ensembles de NombresDocument10 pagesChapitre 1 Ensembles de NombresJosephPas encore d'évaluation

- Cloison AmovibleDocument14 pagesCloison Amovible'BenBelgacem HoussemPas encore d'évaluation

- CHAPITRE I Mur de SoutènementDocument13 pagesCHAPITRE I Mur de SoutènementSafaa SassouPas encore d'évaluation

- 3 Pfe 18031Document3 pages3 Pfe 18031MostafaPas encore d'évaluation

- QCM GeneralDocument12 pagesQCM GeneralSalma SekkatPas encore d'évaluation

- 300 Accords de Piano Guide Et Dictionnaire 2015Document35 pages300 Accords de Piano Guide Et Dictionnaire 2015haykalham.piano9588Pas encore d'évaluation

- Tout Savoir Sur Windows 10Document4 pagesTout Savoir Sur Windows 10Stoleri LiviuPas encore d'évaluation

- Droit Des ContratsDocument53 pagesDroit Des ContratsLhmr Medo100% (1)

- TD Thermique 3 CorrectifDocument33 pagesTD Thermique 3 CorrectifNassima El OuazzaniPas encore d'évaluation

- Centre Universitaire de Béchar: Cours Du Béton Armé IDocument6 pagesCentre Universitaire de Béchar: Cours Du Béton Armé IyoussefPas encore d'évaluation

- TDMeca 4Document3 pagesTDMeca 4Ihsan MokhlissePas encore d'évaluation

- Sartre - CopieDocument1 pageSartre - CopieSamuel ManyukaPas encore d'évaluation

- Guide Du Big Data 2017 2018Document116 pagesGuide Du Big Data 2017 2018laparisiennePas encore d'évaluation

- Presentation Atelier ALTITUDE TELECOMDocument27 pagesPresentation Atelier ALTITUDE TELECOMksbt8210Pas encore d'évaluation