Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

1ère C Compo 3 Trim 3

1ère C Compo 3 Trim 3

Transféré par

maxime CLOTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

1ère C Compo 3 Trim 3

1ère C Compo 3 Trim 3

Transféré par

maxime CLODroits d'auteur :

Formats disponibles

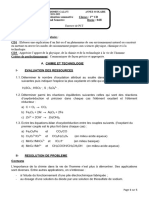

ère

1 C Durée 4h

COMPOSITION DU 3ème TRIMESTRE

EPREUVE DE PCT

Compétences disciplinaires évaluées :

CD1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un

phénomène de son environnement naturel ou construit en

mettant en œuvre les modes de raisonnement propres aux

sciences physique et chimique, et à la technologie.

CD3 : Apprécier l’apport des sciences physique et

chimique et de la technologie à la vie de l’homme.

Compétence transversale évaluée : Communiquer de façon précise et appropriée.

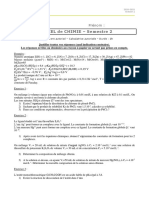

A. Chimie et Technologie

Contexte

La chimie et Technologie revêt assez d’intérêts. Elle permet entre autres :

- De vérifier l’inscription que porte l’étiquette un flacon contenant un vin

- D’apprécier la situation d’infraction ou non d’automobiliste.

Grâce à l’exploitation des résultats de certaines expériences effectuées on peut à prendre

position.

Support

Appréciation du taux d'éthanol dans le sang d'un automobiliste

Un volume raisonnable du sang de l'automobiliste est prélevé et décoloré par une

technique adéquate. On obtient un échantillon de sang de volume Vo = 5 mL.

On réalise ensuite la distillation de l'échantillon. Le distillat recueilli est supposé contenir

la totalité de la quantité de matière d'éthanol se trouvant dans l'échantillon.

Dans un erlenmeyer, on introduit le distillat et un volume V1 = 10 mL d'une solution

acidifiée de dichromate de potassium (2K + + Cr2072-) de concentration molaire C1 = 2,5x

10 -2 mol. L-1 utilisée en excès. L'excès des ions dichromate est dosé par les ions iodure

contenus dans un volume V2 = 25 mL d'une solution d'iodure de potassium (K + + I - ) de

concentration molaire C2 = 5,0x 10 -2 mol. L-l

Données

Expression de la quantité de matière no (en mol) d'éthanol dans le distillat

3 1

Relation ( a ) n o= C 1 V 1− C 2 V 2

2 4

Couples oxydant/réducteur : Cr2072-/Cr 3 + et I2/ I-. On admet qu'un automobiliste est

en infraction si le taux d'éthanol dans son sang dépasse 0,5 g. L-1. Soit mo la masse

d'éthanol par litre de sang de l'automobiliste testé.

Masses molaires atomiques en g. mol -1 : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16,

A propos du résultat d’analyse effectuée sur le vin.

Un volume Vo=50 cm3 du vin dont on veut déterminer le degré alcoolique a été distillé

jusqu’à obtenir un volume V=15 cm3 de distillat. Tout l’éthanol du vin est supposé

recueilli dans le distillat.

On a complété le distillat à un volume V1=500 mL avec de l’eau distillée pour obtenir

une solution S.

On prélève un volume V2 = 10 mL de la solution S dans un ballon à fond plat et on y

ajoute un volume V3 =20 mL d’une solution de dichromate de potassium de

concentration C3=10 -1 mol/L et de l’acide sulfurique concentrée.

A la fin de la réaction, on a dosé l’excès des ions dichromate présent dans le mélange avec

une solution de sel de Mohr. Au terme de ce dosage ; on a évalué à n =7,10-4 mol la

quantité de matière d’ions Cr207 2- restant.

Autres données et informations

Le degré alcoolique d’une boisson est égal au volume, en mL, d’éthanol pur contenu

dans 100 mL de cette boisson.

L’étiquette de la bouteille de vin porte : 11,5°

Masse volumique de l’éthanol : ƿ =0,78 g/ mL

Masse molaire de l’éthanol en g/mol : 46

Volume molaires gazeux : Vm=22,4 l/mol

Couple oxydant /réducteur : Cr2072-/Cr3+; CH3COOH / CH3CH2OH

3. ( C 3 .V 3 −n ) . V 1

Relation : (b) : n ' o =

2V 2

Tâche : Expliquer les faits et prendre position

Partie 1 mobilisation des ressources

1.1 Dire explicitement en quoi consiste le dosage en retour.

1.2 Ecrire l’équation d’oxydation de l’éthanol en acide éthanoïque et l’équation de la

réduction des ions dichromates Cr2072- en ion chrome Cr3+. En déduire ‘équation bilan

de la réaction d’oxydation de l’éthanol par les ions dichromates.

1.3 Définir un catalyseur chimique.

Partie 2 : résolution de problème

2.1 Donner le rôle de l’acide sulfurique utilisé lors de l’analyse du vin.

2.2 Etablir les relations (b) donnant le nombre de mole d’éthanol contenu dans le distillat

2.3 Evaluer le degré alcoolique du vin analysé et prendre position par rapport à l’inscription

que porte l’étiquette de la bouteille de vin.

2.4

3.

3.1 Ecrire les équations-bilan des réactions.

d'oxydation de l'éthanol contenu dans le distillat ;

support du dosage des ions dichromate en excès.

3.2 Etablir l'expression donnant la quantité de matière no d'éthanol.

3.3 Apprécier, en s'appuyant sur le calcul de mo, la situation probable d'infraction de

l'automobiliste.

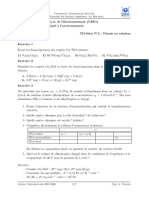

B. Physique et Technologie

Contexte

Les contenus du programme scolaire permettent de comprendre nombreuses réalités dont

le quotidien tire profit. C’est le cas :

˗ des comportements des gaz parfaits;

˗ des phénomènes de diffraction, d’interférence et de réfraction qui sont utilisés dans la

technologie de communication.

Support

Phénomène d’interférence lumineuse

Les sources S1 et S2 sont deux sources cohérentes de lumière verte. Les deux sources

interfèrent au point M de l’écran d’abscisse OM =x

Figure 1

Cette expérience d’interférence en lumière verte conduit aux résultats de mesure

suivants

- Distance séparant 11 franges

brillantes consécutives : 10,0 mm ;

- Distance entre les fentes S1 et S2 : a

=1,5 mm ;

- Distance entre le plan des fentes et de

l’écran : D =2,80 m

Informations mélange idéal.

Soient deux ballons B1 et B2. B1 a un volume V1 et contient du dioxyde de carbone (CO2)

sous la pression P1. B2 a un volume V2 et contient du dioxygène (O2) sous la pression P2. La

température dans chaque ballon a la même valeur T1 = 300 K. On relie B1 et B2 par un tube

très fin (de volume négligeable), La dilatation des ballons étant négligeable.

Données numériques : V1 = 3l, V2 = 1l, P1 = 4 atm, P2 = 6 atm. M1 = 44 g/mol et M2 = 32 g/mol

sont les masses molaires respectives de CO2 et de O2. T2 = 330 K.

L’équilibre étant établi, la température finale est toujours T1.

Les deux gaz sont considérés comme parfaits et le mélange est idéal.

Tâche : Expliquer les faits et prendre position.

Partie 1 mobilisation des ressources

1.

1.1 Clarifier les concepts : interférence, frange, interfrange.

1.2 Définir un gaz parfait puis donner l’équation d’état de Boyle Mariotte des gaz parfaits.

1.3 Dire ce qui se passe lorsqu’un rayon lumineux arrive sur une face d’un prisme optique.

Partie 2 : résolution de problèmes

2.

2.1 Exprimer la différente de marche δ entre les deux rayons interférant en un point M en

fonction de a, x et D.

2.2 Expliquer que les franges brillantes et sombres ont le même interfrange puis calculer la

longueur d’onde λ de l’onde lumineuse verte.

2.3 Exprimer l’expression de la déviation totale D subie par un rayon lumineux en incidence

quelconque sur une face d’un prisme optique et qui l’a traversé jusqu’à la sortie tout en

précisant les paramètres utilisés.

3.

3.1 Calculer la valeur numérique de n1 (nombre de moles de CO2) et de n2 (nombre de

moles de O2).

3.2 Expliquer la détermination de la masse volumique en g/l du mélange total puis calculer la

pression finale P du mélange.

3.3 Déterminer les nouvelles valeurs de la pression et de la masse volumique lorsqu’on porte

la température du mélange de T1 à T2.

Vous aimerez peut-être aussi

- RDM PortiqueDocument12 pagesRDM Portiquemaxime CLO100% (1)

- NIT 229 - Les Toitures Vertes PDFDocument78 pagesNIT 229 - Les Toitures Vertes PDFPierre VerhelstPas encore d'évaluation

- Éduquer Sans Punir de Thomas Gordon-Part 1Document10 pagesÉduquer Sans Punir de Thomas Gordon-Part 1tanjona Rasolofonirina100% (2)

- Coupeurs de Feu Et Panseurs de Secrets - CaradeauDocument19 pagesCoupeurs de Feu Et Panseurs de Secrets - CaradeauNICOPas encore d'évaluation

- Anatomie Physiologie Et Biomécanique Pour Le DIF, de Philippe DulouDocument45 pagesAnatomie Physiologie Et Biomécanique Pour Le DIF, de Philippe DulouUSRYBPas encore d'évaluation

- PFS 2 ForcesDocument8 pagesPFS 2 ForcesSegaAlainCoulibalyPas encore d'évaluation

- Livre L Art de JeunerDocument15 pagesLivre L Art de Jeunerfakemeup67% (3)

- Preuve Bac Blanc 2022 PCT Serie D Collectif Des Collèges Privés Du BorgouDocument4 pagesPreuve Bac Blanc 2022 PCT Serie D Collectif Des Collèges Privés Du BorgouJoliette KplokaPas encore d'évaluation

- DS 7 815 2021-2022 34Document5 pagesDS 7 815 2021-2022 34Armel Marc KouchoewanouPas encore d'évaluation

- 1ère D Compo 3 Trim 3Document4 pages1ère D Compo 3 Trim 3maxime CLOPas encore d'évaluation

- DS 7 522 2021-2022 37Document6 pagesDS 7 522 2021-2022 37Armel Marc KouchoewanouPas encore d'évaluation

- Chimie (2) - 1Document2 pagesChimie (2) - 1lolizepazePas encore d'évaluation

- 2D2S 1èred de CEG Ifangni 16-17Document4 pages2D2S 1èred de CEG Ifangni 16-17adjileyeyeslamPas encore d'évaluation

- Devoir 3 1èreDocument4 pagesDevoir 3 1èremaxime CLOPas encore d'évaluation

- Bac - Blancn°1 - SM - 2024 - MR - SABOURDocument6 pagesBac - Blancn°1 - SM - 2024 - MR - SABOURsalmakouhail40Pas encore d'évaluation

- Exercice 1 (7 Points) Cinétique de La Décomposition de L'eau OxygénéeDocument8 pagesExercice 1 (7 Points) Cinétique de La Décomposition de L'eau OxygénéeMoussa TraoréPas encore d'évaluation

- Partiel B1 Juin 2021Document2 pagesPartiel B1 Juin 2021Sébastien UrienPas encore d'évaluation

- Bac Blanc 3 2024Document14 pagesBac Blanc 3 2024selhor93Pas encore d'évaluation

- DS 7 430 2020-2021 34-27Document4 pagesDS 7 430 2020-2021 34-27Armel Marc KouchoewanouPas encore d'évaluation

- SPE Term - Devoir Commun 2 - Sujet 2Document3 pagesSPE Term - Devoir Commun 2 - Sujet 2Mariam LahlouPas encore d'évaluation

- 2ème Devoir Du 1er Semestre PCT Tle C 2019-2020 Ceg Du LacDocument4 pages2ème Devoir Du 1er Semestre PCT Tle C 2019-2020 Ceg Du LacJoliette KplokaPas encore d'évaluation

- Sujet Bac Blanc 2024 Départemental de L'alibori PCT Serie DDocument4 pagesSujet Bac Blanc 2024 Départemental de L'alibori PCT Serie DCéphas KpodanhoPas encore d'évaluation

- Evaluation N°1: Chimie Date: Novembre 2020 Durée: 03heures Par: ZEUIKENA JEAN - PLEGDocument3 pagesEvaluation N°1: Chimie Date: Novembre 2020 Durée: 03heures Par: ZEUIKENA JEAN - PLEGBikeck Massom Lucas100% (1)

- Serie D Exercices QM 1 Bac SMDocument3 pagesSerie D Exercices QM 1 Bac SMklunxPas encore d'évaluation

- BB05 Derniere VersionbisDocument9 pagesBB05 Derniere VersionbisDama DamaPas encore d'évaluation

- PCT Tle DDocument4 pagesPCT Tle DalladayewildinePas encore d'évaluation

- Chimie 1Document4 pagesChimie 1tcheva jokhanan TiambiPas encore d'évaluation

- PCT Tle DDocument5 pagesPCT Tle DLéo Moraless II0% (1)

- PCT - BAC Blanc CDocument5 pagesPCT - BAC Blanc CMohamed MOUSSEPas encore d'évaluation

- TD3 Chimie en Solution 2021Document7 pagesTD3 Chimie en Solution 2021chairimanal017Pas encore d'évaluation

- 18-Devoir de Vacances - Chimie 1S - TSDocument4 pages18-Devoir de Vacances - Chimie 1S - TSHussein AbdallahPas encore d'évaluation

- Polycopie de TD de Chimie Premiere Annee - Mme S.ZEGHADADocument31 pagesPolycopie de TD de Chimie Premiere Annee - Mme S.ZEGHADAAmoléPas encore d'évaluation

- BB 2018 Spé Physique-1Document10 pagesBB 2018 Spé Physique-1De la fuente100% (1)

- Exercice 1: Dosage de L'iode: I-Préparation de La Solution de Thiosulfate de SodiumDocument4 pagesExercice 1: Dosage de L'iode: I-Préparation de La Solution de Thiosulfate de Sodiumkhaoula elhansaliPas encore d'évaluation

- EB 2024 Bor Bac D SujetDocument4 pagesEB 2024 Bor Bac D SujetalladayewildinePas encore d'évaluation

- TP Dco3Document4 pagesTP Dco3userpharm10% (1)

- Mole Grandeur MolaireDocument3 pagesMole Grandeur MolaireMamadou WadePas encore d'évaluation

- PC Gene Sujet 17Document9 pagesPC Gene Sujet 17waxifix224Pas encore d'évaluation

- PC Gene Sujet 21Document7 pagesPC Gene Sujet 21bensaidyassine94Pas encore d'évaluation

- DST 4-2Document16 pagesDST 4-2Naouma ChahdPas encore d'évaluation

- TD2 M2S2Document2 pagesTD2 M2S2NPas encore d'évaluation

- Compile Chimie 1ère CDDocument31 pagesCompile Chimie 1ère CDbalongag56Pas encore d'évaluation

- Epreuve Chimie 1 Preparation Au CNC 2021Document7 pagesEpreuve Chimie 1 Preparation Au CNC 2021Meriem El AbzazePas encore d'évaluation

- CNC MP 2016 Chimie Epreuve PDFDocument5 pagesCNC MP 2016 Chimie Epreuve PDFYassir Sadiq ElfilaliPas encore d'évaluation

- Poly OxydoDocument9 pagesPoly OxydoOsman TasPas encore d'évaluation

- Dev Comm 2 CopieDocument4 pagesDev Comm 2 CopieAS PascalPas encore d'évaluation

- Electrolyse Et Synthese de Leau 1Document5 pagesElectrolyse Et Synthese de Leau 1Sacroquette 1285Pas encore d'évaluation

- DS02Document9 pagesDS02baatoutmbPas encore d'évaluation

- LyBilTougang II Tles C - CH THEORIQUE - N°1 22-23Document2 pagesLyBilTougang II Tles C - CH THEORIQUE - N°1 22-23rodriguekamara4Pas encore d'évaluation

- DS2 Oct08Document6 pagesDS2 Oct08la physique selon le programme FrançaisPas encore d'évaluation

- 2 Ex ch5Document2 pages2 Ex ch5Le dab Des îlesPas encore d'évaluation

- Bac Blanc N4 BiofDocument9 pagesBac Blanc N4 BiofAnas TalhiPas encore d'évaluation

- CHIMIE 1èreCD SEQ 3Document2 pagesCHIMIE 1èreCD SEQ 3APPOLON Le NackyPas encore d'évaluation

- TP Dosage WinklerDocument5 pagesTP Dosage WinklerELYES CHOUCHENEPas encore d'évaluation

- Cinetique Chimique M.ndoye LdaDocument6 pagesCinetique Chimique M.ndoye LdaHamidou DiattaPas encore d'évaluation

- Jean Piaget TleCDocument5 pagesJean Piaget TleCMahugnon Abel CodjoPas encore d'évaluation

- Compo Du 2ème Trim Tle DDocument5 pagesCompo Du 2ème Trim Tle DMohamed MOUSSEPas encore d'évaluation

- Chimie Tle Cde Trim 1Document2 pagesChimie Tle Cde Trim 1Häm's Ham'sPas encore d'évaluation

- Exercice 1: (6 Points) La Soude Caustique NaohDocument7 pagesExercice 1: (6 Points) La Soude Caustique NaohAli RammalPas encore d'évaluation

- Examen Blanc N°2 Du Baccalauréat Année: 2020Document8 pagesExamen Blanc N°2 Du Baccalauréat Année: 2020Mehdi AgPas encore d'évaluation

- Devoir Commun 1S 2005 Exercice 1:: SO (Aq) + I (Aq) + 2 H O SO (Aq) + 2 I (Aq) + 4 H (Aq)Document2 pagesDevoir Commun 1S 2005 Exercice 1:: SO (Aq) + I (Aq) + 2 H O SO (Aq) + 2 I (Aq) + 4 H (Aq)la physique selon le programme FrançaisPas encore d'évaluation

- Série N°5Document2 pagesSérie N°5Jihad ELPas encore d'évaluation

- Série Des Exercices en Chimie Des Eaux 2021Document5 pagesSérie Des Exercices en Chimie Des Eaux 2021Bøũdįāf Khäwlå100% (4)

- Examen5 Réactivité Chimique FST-MeknèsDocument19 pagesExamen5 Réactivité Chimique FST-Meknèsyakubuojonugwa32Pas encore d'évaluation

- Exercices de Re Visions - PC - Ts-2Document16 pagesExercices de Re Visions - PC - Ts-2baatout oumaymaPas encore d'évaluation

- Matériaux Innovants Et Géotechnique Routière 2022-2023 - VFDocument168 pagesMatériaux Innovants Et Géotechnique Routière 2022-2023 - VFmaxime CLOPas encore d'évaluation

- Devoir 3 Clorivière 1ere CDocument5 pagesDevoir 3 Clorivière 1ere Cmaxime CLOPas encore d'évaluation

- Expposé PBDocument25 pagesExpposé PBmaxime CLOPas encore d'évaluation

- Épreuves Économie Générale GC3Document4 pagesÉpreuves Économie Générale GC3maxime CLOPas encore d'évaluation

- Controleur Tourelle-Zoom CBZ220Document2 pagesControleur Tourelle-Zoom CBZ220Abdelhamid SammoudiPas encore d'évaluation

- Exposé N2 - La Préparation Du Recrutement - Recrutement Et Intégration Des RHDocument60 pagesExposé N2 - La Préparation Du Recrutement - Recrutement Et Intégration Des RHFatiha FofotiPas encore d'évaluation

- Vivre Le Sacrement Du Pardon 1Document4 pagesVivre Le Sacrement Du Pardon 1HhhhhhhPas encore d'évaluation

- Unite DentaireDocument3 pagesUnite DentaireIchraq Nouar100% (1)

- CR Prothese - Amovible - Partielle 13oct2011 SOP PDFDocument13 pagesCR Prothese - Amovible - Partielle 13oct2011 SOP PDFKarima Per PerdrixPas encore d'évaluation

- Grand Guide Web LowDocument258 pagesGrand Guide Web LowDominique RosaliePas encore d'évaluation

- Poly Exo Enseignants PDFDocument32 pagesPoly Exo Enseignants PDFSimoZorgane100% (1)

- Tcs 6Document14 pagesTcs 6samiralla447Pas encore d'évaluation

- Fiche Analyse Linéaire 5 - Les Fausses ConfidencesDocument3 pagesFiche Analyse Linéaire 5 - Les Fausses Confidenceswicop58837Pas encore d'évaluation

- Chapitre 02 PGCDocument48 pagesChapitre 02 PGCNesrine NesrinePas encore d'évaluation

- UntitledDocument4 pagesUntitledIbrahim 32Pas encore d'évaluation

- Cycle de VieDocument33 pagesCycle de VieCatalina DobrePas encore d'évaluation

- 4.ETUDE TECHNIK TomateDocument20 pages4.ETUDE TECHNIK TomateIsmail AlaouiPas encore d'évaluation

- Les Corticotomies Alvéolaires Principes Et Applications CliniquesDocument12 pagesLes Corticotomies Alvéolaires Principes Et Applications CliniquesMariana BurlacuPas encore d'évaluation

- 01 IntroductionDocument39 pages01 IntroductionChristian NunezPas encore d'évaluation

- HTTPS://WWW Scribd Com/document/495207579/pfe-1Document73 pagesHTTPS://WWW Scribd Com/document/495207579/pfe-1Laila LaazizPas encore d'évaluation

- Programme Mécanique Automobile PDFDocument26 pagesProgramme Mécanique Automobile PDFsamuel538540Pas encore d'évaluation

- TD1 Programmation Cellulaire - CorrigéDocument5 pagesTD1 Programmation Cellulaire - Corrigéad5271439Pas encore d'évaluation

- Les Alcaloïdes Leurs Propriétés Biologiques Et Effets ThérapeutiquesDocument75 pagesLes Alcaloïdes Leurs Propriétés Biologiques Et Effets ThérapeutiqueslazharinoghagPas encore d'évaluation

- Instrumentation 2Document4 pagesInstrumentation 2Amira OrhPas encore d'évaluation

- Cours de Soir SVT PC, SM BIOF FinalllllllDocument98 pagesCours de Soir SVT PC, SM BIOF FinalllllllAyoub Toumi100% (5)

- EN50126 Draft pt4 CLCEnq 120629Document213 pagesEN50126 Draft pt4 CLCEnq 120629BurtPerssonPas encore d'évaluation

- Cours de Terminologie MédicaleDocument27 pagesCours de Terminologie MédicaleMohamedLashab0% (2)

- ACF 2009 Activités Génératrices de RevenusDocument258 pagesACF 2009 Activités Génératrices de RevenusAcción Contra el Hambre100% (1)