Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Extrait Penetrometre

Extrait Penetrometre

Transféré par

ajalil2000Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Extrait Penetrometre

Extrait Penetrometre

Transféré par

ajalil2000Droits d'auteur :

Formats disponibles

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

LE PENETROMETRE

STATIQUE

Essais CPT & CPTU

Mesures Interprtations - Applications

Document rdig par des ingnieurs gotechniciens de GINGER CEBTP

sous la direction de :

Michel KHATIB

Comit de relecture :

Claude-Jacques ANGLADA - Christophe KOPIBIDA - Dominique STOLTZ

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

SOMMAIRE

SOMMAIRE

CHAPITRE I : INTRODUCTION

I.1.

Principe

I.2.

Historique

I.3.

Normalisation

I.4.

Avantages/inconvnients CPT/CPTU

I.5.

Domaines dapplication

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CPT / CPTU

II.1.

Gnralits

II.2.

Les diffrents cnes CPT

II.2.1. Les cnes CPTU ( 35.7 mm)

II.2.2. Autres cnes

II.3.

Les porteurs

II.4.

Mode opratoire

CHAPITRE III : INTERPRETATION DES DONNEES

III.1.

Donnes du CPT et CPTU

III.2.

Comprendre les mesures

III.3.

Interprtation pour la stratigraphie

III.3.1. Mthode simplifie

III.3.2. Mthode de Robertson

III.3.3. Exemple de rsultats CPT interprts avec la mthode de Robertson

CHAPITRE IV : FONDATIONS : GNRALITS

IV.1.

Rsistance de pointe quivalente au pntromtre statique qce

IV.2.

Hauteur dencastrement quivalente

IV.3.

Profondeur critique

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

7

7

7

8

9

10

11

11

12

13

13

14

14

17

17

17

21

21

21

23

27

27

29

29

-3-

SOMMAIRE

CHAPITRE V : FONDATIONS SUPERFICIELLES

V.1.

Introduction

V.2.

Calcul de la capacit portante selon le DTU 13.12

V.3.

Calcul de la capacit portante selon le Fascicule 62

V.4.

Estimation des tassements

V.4.1. Mthode Anglo-Saxonne

V.5.

Exemples

V.5.1. Fondation superficielle dans bicouche

V.5.2. Fondation superficielle avec couche molle

29

31

31

32

34

34

37

37

39

43

43

VI.1. Introduction

44

VI.2. Calcul de la capacit portante selon le DTU 13.2

44

VI.2.1. Relation entre charge limite de pointe Qpu et rsistance de pointe qc

VI.2.2. Relation entre charge limite en frottement latral Qsu et rsistance de pointe qc 46

47

VI.2.3. Charges limites en compression Qu et en traction Qtu

VI.2.4. tats ultimes de mobilisation globale du sol

47

VI.2.4.1.Leffet de groupe

47

47

VI.2.4.2.Coefficient defficacit Ce

49

VI.3. Calcul de la capacit portante selon le Fascicule 62

VI.3.1. Relation entre charge limite de pointe Qpu et rsistance de pointe quivalente qce 49

VI.3.2. Relation entre charge limite en frottement latral Qsu et rsistance de pointe qce 50

52

VI.3.3. Charges de fluage en compression Qc et en traction Qtc

VI.3.4. Etats limites de mobilisation locale du sol

52

CHAPITRE VI : FONDATIONS PROFONDES

CHAPITRE VII :ESSAIS DE DISSIPATION DE PRESSION INTERSTITIELLE

VII.1. Introduction

VII.2. Caractrisation de la nappe

VII.3 Type et caractre dilatant ou contractant du sol partir de U2 et de t50

VII.4

VII.5

Dtermination du type de sol et de la permabilit de t50

Exemples

CHAPITRE VIII : LIQUFACTION

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

54

54

54

54

55

56

61

-4-

SOMMAIRE

CHAPITRE IX : PARAMTRES GOTECHNIQUES - CORRLATIONS

IX.1.

Sol cohrent (Argile) :

IX.1.1. Cohsion non draine Cu :

IX.1.2. Dformabilit (sol cohrent):

IX.1.3. Dtermination du rapport OCR

IX.1.3.1.

IX.1.3.2.

Pour les sols surconsolids

Pour des sols ciments

IX.1.4. Dtermination du coefficient Ko

IX.2.

Sol pulvrulent (sables, graves) :

IX.2.1. Eurocode 7 : Dfinition de et E partir de qc

IX.2.2. Densit relative Dr partir de l'abaque de Baldi et al

IX.2.3. Dtermination de langle de frottement partir de v (kPa), Dr (%)

et de qc (MPa)

IX.2.3.1. Abaque de Robertson et Campanella

IX.2.3.2.

IX.3.

Abaque de schmertmann (1978)

Corrlations

IX.3.1. Relation entre essai de pntration statique et pressiomtre

IX.3.1.1. Milieux purement cohrents

IX.3.1.2.

Dans les sols pulvrulents

IX.3.2. Autres types de corrlations

IX.3.3. Relation entre qc et compressibilit (daprs Sanglerat)

63

63

63

64

65

65

66

66

67

67

68

69

69

69

71

71

71

71

72

71

CHAPITRE X : FICHES PRATIQUES CPT / CTPU

75

BIBLIOGRAPHIE

81

ANNEXE : NORME NF P 94-119, ANNEXE E : DTERMINATION

DU FACTEUR DE FORME (1-a)

83

Table des illustrations

85

Table des abaques

85

Table des tableaux

86

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

-5-

PRESENTATION DU CPT & CPTU

Chapitre II :

PRESENTATION DU CPT & CPTU

II.1. Gnralits

Lessai au pntromtre statique consiste foncer verticalement dans le terrain, vitesse

lente et constante de 2cm/s, un train de tiges/tubes termin sa base par une pointe

conique gnralement de mme diamtre que les tubes, permettant de mesurer la

rsistance des sols traverss.

Figure 3 : Schma du CPT et de sa pointe mcanique statique GOUDA

Certains CPT sont en outre quips dun manchon de frottement.

Le pizocne (CPTU) est un CPT dont la pointe est quipe dun filtre permettant la mesure

de la pression interstitielle dans le sol.

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 11 -

PRESENTATION DU CPT & CPTU

Figure 4 : Schma de principe et photographie d'un pizocne (Doc. GEOMIL)

II.2. Les diffrents cnes CPT

La photo ci-dessous montre quelques modles de pointes. Plusieurs sections sont possibles

comportant une partie conique surmonte dune partie cylindrique. Il y a plusieurs diamtres

de cne : 15 mm, 35,7 mm, 55 mm, mais seul le cne de 35.7 mm (section droite de

10 cm) est normalis (cne Gouda).

Figure 5 : Photographie de cnes CPT (Doc. GEOMIL)

Il existe 3 types de pointes en fonction de leur gomtrie :

Les pointes cne simple (type M4 selon la norme NF EN ISO 22476-12) ;

Les pointes cne manchon (type M1) ne pas confondre avec le manchon de

frottement ;

Les pointes cne manchon et manchon de frottement (type M2).

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 12 -

PRESENTATION DU CPT & CPTU

En ce qui concerne la pointe Andina, le diamtre est de 80 mm (section droite de 50 cm)

avec un angle au sommet de 90 (60 pour la pointe normalise). Elle permet de mesurer le

terme de pointe usuel mais aussi leffort total et le frottement latral sur un manchon situ au

dessus de la pointe.

Lors de la rencontre de terrains compacts, une goupille se rompt librant une pointe

intrieure de diamtre 39 mm (section droite de 12 cm) qui, ainsi tlescope, permet de

poursuivre lessai. Le terme de pointe est alors obtenu par diffrence entre leffort

denfoncement et darrachement puisque le frottement latral ne peut plus tre mesur.

II.2.1. Les cnes CPTU ( 35.7 mm)

Il existe deux types de pointes pizocne qui dpendent de la position du filtre. Si le filtre est

sur la pointe du cne la position est dite u1. Si le filtre se trouve juste derrire la pointe du

cne la position est dite u2 (la plus commune).

Figure 6 : Schma des deux types de cnes CPTU et principe de l'extrmit d'une pointe

II.2.2. Autres cnes

Le cne de conductivit : mesure de la conductivit (rsistivit) lectrique des sols,

cest une donne utile en reconnaissance environnementale.

Le cne thermique : mesure de la temprature dans le sol.

Le cne sismique (SCPT) : mesure de la vitesse des ondes de cisaillement Vs, il

donne accs au module dynamique Gmax, il existe en version triaxial permettant de

mesurer les ondes de compression Vp.

Le pressiocne : combinaison des avantages du CPT et dun pressiomtre (diffrent

de la norme franaise).

Le cne fluorescent : dtermination de la prsence et de la concentration

dhydrocarbures dans les sols.

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 13 -

INTERPRETATION DES DONNEES

Chapitre III :

INTERPRETATION DES DONNEES

III.1. Donnes du CPT et CPTU

Les paramtres mesurs par les CPT sont :

La profondeur z en m,

Leffort total de pntration not Qt en kN,

Leffort sexerant sur la pointe ou sur le cne Qc en kN,

Leffort du frottement latral sur le manchon Fs (not galement Qs dans la norme

NF P94-113) en kN,

La pression interstitielle u en kPa (paramtre spcifique au CPTU). Ce paramtre u

est mesur en cours de fonage ou lors dun essai de dissipation (u en fonction du

temps),

Linclinaison de la pointe (< 15%).

III.2. Comprendre les mesures

Les paramtres dduits des mesures par les CPT sont :

-

leffort de frottement latral total Qst en kN qui est gal la diffrence entre leffort

total de pntration Qt et leffort de pointe Qc, soit :

Qst Qt Qc

-

la rsistance de pointe statique qc en kPa qui est gale au rapport entre leffort de

pointe Qc et la section droite Ac de la base du cne, soit :

qc

Qc

Ac

le frottement latral unitaire fs en kPa qui est gal au rapport entre leffort du

frottement latral sur le manchon Fs et la surface latrale du manchon As, soit :

fs

Fs

As

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 17 -

INTERPRETATION DES DONNEES

le rapport de frottement Rf en % qui est gal au rapport entre le frottement latral

unitaire fs et la rsistance de pointe statique qc, soit :

Rf

fs

qc

qc (MPa)

(m tres)

10

12

fs(MPa)

0.0

14

0.2

0.4

Rf %

0.6

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

10

Figure 9 : Exemple de pntrogramme

Les paramtres dduits des mesures spcifiques au CPTU sont :

-

leffort Qu en kN exerc sur la partie suprieure du cne par la pression interstitielle

gnre par le fonage qui est gal au produit de la pression interstitielle u et de la

diffrence entre la section du cne Ac et la section de la zone de mesure de la

pression interstitielle Au, soit :

Qu u Ac Au

-

leffort total sur le cne QT en kN ( ne pas confondre avec leffort total de

pntration Qt dfini ci-avant) qui est gal la somme de leffort de pointe Qc et de

leffort exerc par la pression interstitielle Qu, soit :

QT Qc Qu

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 18 -

INTERPRETATION DES DONNEES

la rsistance de pointe totale la base du cne qT en kPa qui est gale au rapport

entre leffort total sur le cne QT et la section du cne Ac, soit :

qT

QT

q c 1 a u

Ac

Le paramtre a est soit dtermin lors dun talonnage en laboratoire (pour les sols

argileux avec qc < 1 MPa - cf. annexe E norme NF P94-119 en annexe), soit pris

conventionnellement comme le rapport Au/Ac.

le coefficient de pression interstitielle Bq qui est le rapport de la diffrence entre la

pression interstitielle u et la pression hydrostatique initiale u0, et la diffrence entre

la rsistance de pointe totale la base du cne qT et la contrainte verticale totale

initiale v0, soit :

Bq

u u0

qT v 0

le temps t50 est la dure ncessaire la dissipation de la moiti de la pression

interstitielle (uh - u0) avec uh la pression interstitielle lors de larrt du fonage,

soit :

ut 50 u 0 0.5u h u 0 ut 50 0.5u h u 0

CATED - 01 30 85 24 56 LE PENETROMETRE STATIQUE - Copyright 05/13

- 19 -

Vous aimerez peut-être aussi

- G Inform Plaxis Pal Planche 2011Document9 pagesG Inform Plaxis Pal Planche 2011Pierre GuérinPas encore d'évaluation

- Pfe V4Document32 pagesPfe V4Sarah JL100% (5)

- Chapitre 1 - Introduction À LinuxDocument27 pagesChapitre 1 - Introduction À LinuxgeekkurosakiPas encore d'évaluation

- Ionic Framework IntroductionDocument50 pagesIonic Framework Introductionkyo007Pas encore d'évaluation

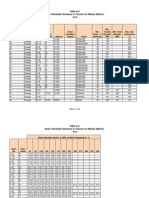

- Asme b31.3 2012 Table A-3Document93 pagesAsme b31.3 2012 Table A-3naradbircsPas encore d'évaluation

- EtancheitéDocument33 pagesEtancheitéMarwane Ouadad100% (2)

- DIV-1997-0007 Le Pressiometre Louis MenardDocument43 pagesDIV-1997-0007 Le Pressiometre Louis MenardAntoine PhilippePas encore d'évaluation

- Essais in Situ Résistance Au CisaillementDocument38 pagesEssais in Situ Résistance Au CisaillementAdilOuchen100% (1)

- STB Geotec Rapport G2proDocument245 pagesSTB Geotec Rapport G2proAnonymous WXJTn0Pas encore d'évaluation

- Pénétro-PDG1000-Contrôle Du Compactage Des Remblais Au Moyen Du Pénétrodensitographe LPC, 1989Document41 pagesPénétro-PDG1000-Contrôle Du Compactage Des Remblais Au Moyen Du Pénétrodensitographe LPC, 1989Pilo710% (1)

- Sols Gonflants en Geotechnique (Ifsttar)Document19 pagesSols Gonflants en Geotechnique (Ifsttar)Reda HbPas encore d'évaluation

- Foxta v3 - Partiei TasplaqDocument174 pagesFoxta v3 - Partiei TasplaqKév InPas encore d'évaluation

- Procédés D - Amélioration Des SolsDocument22 pagesProcédés D - Amélioration Des Solsiftstpbdiro100% (1)

- BLPC SP Remblais Sols Compressibles2 PDFDocument361 pagesBLPC SP Remblais Sols Compressibles2 PDFBest Fati100% (1)

- 2-1 Essais de SolDocument46 pages2-1 Essais de Solzakaria_zahayerPas encore d'évaluation

- GEO5 - Modules Et Packs - 2020Document2 pagesGEO5 - Modules Et Packs - 2020Sabrina DerradjiPas encore d'évaluation

- Essai Insitu GéotechniqueDocument6 pagesEssai Insitu GéotechniqueLudovic Aptel100% (2)

- Annexe 9 - Etude Géotechnique PDFDocument87 pagesAnnexe 9 - Etude Géotechnique PDFMascariPas encore d'évaluation

- Les Essais de Perméabilité Pour Étudier L Infiltrabilité PDFDocument15 pagesLes Essais de Perméabilité Pour Étudier L Infiltrabilité PDFZitoun38Pas encore d'évaluation

- Campagne Géotechnique-A1Document2 pagesCampagne Géotechnique-A1Ghassen100% (1)

- 54Document57 pages54Mohamed MehdiPas encore d'évaluation

- 04-Colonnes Ballastées-Essais in SituDocument19 pages04-Colonnes Ballastées-Essais in SituAziz Elkhayari100% (1)

- Dtu13 3Document45 pagesDtu13 3AEMPas encore d'évaluation

- 06-Etude Géotechnique Preliminaire SULLYDocument34 pages06-Etude Géotechnique Preliminaire SULLYAziz IkhlefPas encore d'évaluation

- Calcul Des TassementsDocument2 pagesCalcul Des Tassementssaida2019Pas encore d'évaluation

- Angle de FrottementDocument7 pagesAngle de FrottementZebiri FouadPas encore d'évaluation

- AMETIS Chateau-Gaillard Rapport G2PRO.V2Document42 pagesAMETIS Chateau-Gaillard Rapport G2PRO.V2Ayman AadlaniPas encore d'évaluation

- Revue Francais de GéotechniqueDocument81 pagesRevue Francais de GéotechniqueWilliam PouokamPas encore d'évaluation

- Cours Base de La G Otechnique 1706740252Document110 pagesCours Base de La G Otechnique 1706740252Mohamed Elmokhtar TiyebPas encore d'évaluation

- Aptitude Aux Traitements Liants Chaux CimentDocument8 pagesAptitude Aux Traitements Liants Chaux CimentAntonio Passarelli BombaPas encore d'évaluation

- Adopta Fiche Essais de PermeabiliteDocument4 pagesAdopta Fiche Essais de PermeabiliteChafiq OufridPas encore d'évaluation

- 3 11 DiagnosticGeotechnique SRDE ChamagneDocument54 pages3 11 DiagnosticGeotechnique SRDE ChamagneAbdelrahmanTahiriPas encore d'évaluation

- Grand Remblai Conception Et ExécutionDocument16 pagesGrand Remblai Conception Et ExécutionJiPe2011Pas encore d'évaluation

- Cours AuscultationDocument37 pagesCours AuscultationAhmed ELPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 - ClouageDocument40 pagesChapitre 5 - ClouageJoy BOU SALEHPas encore d'évaluation

- 32 - BSM - Béton en Site MaritimeDocument287 pages32 - BSM - Béton en Site MaritimebaudryPas encore d'évaluation

- Remblais Sols Compressibles Rupturetassement PDFDocument276 pagesRemblais Sols Compressibles Rupturetassement PDFgateka100% (1)

- Rapport PFE Laurent PELISSIER - GC5 ADocument95 pagesRapport PFE Laurent PELISSIER - GC5 AFethi Mouaki BenaniPas encore d'évaluation

- Projet Guide Pédagogique Géotechnique - SYNTEC IngénierieDocument17 pagesProjet Guide Pédagogique Géotechnique - SYNTEC Ingénieriesimonc54632100% (1)

- Essais Mecanique Sur Sol PDFDocument25 pagesEssais Mecanique Sur Sol PDFSimo Elflouli100% (1)

- Rapport GeotechniqueDocument57 pagesRapport GeotechniqueMohamed Ali Gnaoua100% (1)

- Idees Recues Sur L'Injection Des RochesDocument18 pagesIdees Recues Sur L'Injection Des RochesJonas Vera100% (1)

- Plaquette GeofondDocument2 pagesPlaquette GeofondAbdelhay ElomariPas encore d'évaluation

- Les EssaisDocument14 pagesLes EssaisYASSINE SPas encore d'évaluation

- E F (CBR) PDFDocument104 pagesE F (CBR) PDFkaddour aliPas encore d'évaluation

- Annexe 6a-Rapport G2avpDocument101 pagesAnnexe 6a-Rapport G2avpjhonPas encore d'évaluation

- Corrélations À Partir Des Résultats Au Pénétromètre StatiqueDocument7 pagesCorrélations À Partir Des Résultats Au Pénétromètre StatiqueelbinclusolPas encore d'évaluation

- Fandation de PieuxDocument37 pagesFandation de PieuxKhadri MohamedPas encore d'évaluation

- Geosynthetiques Afitex AlgerieDocument40 pagesGeosynthetiques Afitex AlgerieIngénieur CivilPas encore d'évaluation

- CHEBAP 3.1 Présentation Hydraulique - (TETON - )Document21 pagesCHEBAP 3.1 Présentation Hydraulique - (TETON - )TorpirPas encore d'évaluation

- 2014 Etude de Sol INTRASOLDocument15 pages2014 Etude de Sol INTRASOLZiaziaAmarPas encore d'évaluation

- Essais in Situ Et Calcul Des Pieux PieuxDocument16 pagesEssais in Situ Et Calcul Des Pieux PieuxAli Ben MansourPas encore d'évaluation

- Clouage 2011Document40 pagesClouage 2011lamiaPas encore d'évaluation

- Analyse Blocomètrique PDFDocument25 pagesAnalyse Blocomètrique PDFBENSAAOUD100% (1)

- Les Renforcements de Sol Et La Règlementation Karim BOUDERSA (2014)Document18 pagesLes Renforcements de Sol Et La Règlementation Karim BOUDERSA (2014)Seif EddinePas encore d'évaluation

- FD P 18-662 (Oct.2005) - Guide D - Utilisation Des Normes NF EN 13383 (1 Et 2) Sur Les EnrochementsDocument16 pagesFD P 18-662 (Oct.2005) - Guide D - Utilisation Des Normes NF EN 13383 (1 Et 2) Sur Les EnrochementsDamouh MohamedPas encore d'évaluation

- Rapport Geotechnique PDFDocument52 pagesRapport Geotechnique PDFZeineb Chebâane100% (1)

- Mur Souténement Rapport Etude GeotecDocument31 pagesMur Souténement Rapport Etude GeotecLahcen Lakdim100% (1)

- Méthodologie D'une Étude Géotechnique Mlle O.Barça 2012Document28 pagesMéthodologie D'une Étude Géotechnique Mlle O.Barça 2012Asma100% (2)

- RAPPORT SAGA N°05862 Version 1 Etude Géotechnique G2 AVP - DRANCY - Lycée Saint GermainDocument35 pagesRAPPORT SAGA N°05862 Version 1 Etude Géotechnique G2 AVP - DRANCY - Lycée Saint GermainAymen Frikhi100% (1)

- 3CHEBAP - Fouilles en Site Urbain PDFDocument96 pages3CHEBAP - Fouilles en Site Urbain PDFLemallemPas encore d'évaluation

- Essais in Situ - Docx2Document28 pagesEssais in Situ - Docx2ObaidaAiche100% (1)

- Penetrometre StatiqueDocument5 pagesPenetrometre StatiquePetit Yahiaoui100% (1)

- Recommandations Predalles Epaisses 1150804356Document19 pagesRecommandations Predalles Epaisses 1150804356Mohamed Ali Cherifa LamraouiPas encore d'évaluation

- Contrat de Location - Bail Meublé - EuxibieDocument4 pagesContrat de Location - Bail Meublé - EuxibieLatanya JenkinsPas encore d'évaluation

- Bâtiments Et Ouvrages en Béton, Monuments Historiques en Pierre, Comportement Du Matériau en Situation D'incendieDocument5 pagesBâtiments Et Ouvrages en Béton, Monuments Historiques en Pierre, Comportement Du Matériau en Situation D'incendieLatanya JenkinsPas encore d'évaluation

- Formulation Des Combinaisons D'Actions 1.1. Application A Un Cas SimpleDocument8 pagesFormulation Des Combinaisons D'Actions 1.1. Application A Un Cas SimpleLatanya JenkinsPas encore d'évaluation

- Afnor: NF EN 1993-4-2Document56 pagesAfnor: NF EN 1993-4-2Latanya JenkinsPas encore d'évaluation

- Patrick CHHU: Expériences ProfessionnellesDocument1 pagePatrick CHHU: Expériences ProfessionnellesLatanya JenkinsPas encore d'évaluation

- 9.3.2.13 Lab Configuration Et Vérification Des Listes de Contrôle Daccès ÉtenduesDocument9 pages9.3.2.13 Lab Configuration Et Vérification Des Listes de Contrôle Daccès ÉtenduesHamzaBahhouPas encore d'évaluation

- 187234Document158 pages187234NapsterPas encore d'évaluation

- Cours PGC 5Document27 pagesCours PGC 5Habib IbrahimPas encore d'évaluation

- Plan Climatisation & VentilationDocument1 pagePlan Climatisation & VentilationMouad Mellouki100% (1)

- Tuile Bavent MesnilDocument6 pagesTuile Bavent MesnilpionjPas encore d'évaluation

- Poster BHP-Contribution À L'étude Rhéologique D'un Béton À Hautes Performances (BHP) LocalDocument1 pagePoster BHP-Contribution À L'étude Rhéologique D'un Béton À Hautes Performances (BHP) LocalLAICHI amar100% (2)

- Faire Un Diaporama Avec Des PDFDocument2 pagesFaire Un Diaporama Avec Des PDFMarvinPas encore d'évaluation

- OSS-RC Operation Training1Document154 pagesOSS-RC Operation Training1Abdourahamane Atto100% (1)

- CANIVEAU 50x50x200Document1 pageCANIVEAU 50x50x200Francis Zenwan Asouan DessoignyPas encore d'évaluation

- Plan BergerieDocument15 pagesPlan BergerieCherif SyllaPas encore d'évaluation

- Les Fondations SuperficiellesDocument9 pagesLes Fondations SuperficiellesSabriRemremPas encore d'évaluation

- 54 ArchitectureDocument64 pages54 ArchitecturejuanfranPas encore d'évaluation

- Validation Des Acquis de L'expérience: Paysagiste D.P.L.GDocument41 pagesValidation Des Acquis de L'expérience: Paysagiste D.P.L.GHebray SébastienPas encore d'évaluation

- CCNA2 - Examen Final - ALLDocument131 pagesCCNA2 - Examen Final - ALLThibaut Fourier71% (7)

- Créez Cartes Vectorielles Open Street Maps Depuis LandDocument9 pagesCréez Cartes Vectorielles Open Street Maps Depuis LandRocalinaudPas encore d'évaluation

- La Faneuse D'amour by Eekhoud, Georges, 1854-1927Document80 pagesLa Faneuse D'amour by Eekhoud, Georges, 1854-1927Gutenberg.orgPas encore d'évaluation

- Cours Fondations Profondes FRANKI Procedes Generaux de ConstructionDocument23 pagesCours Fondations Profondes FRANKI Procedes Generaux de ConstructionHajer KhiariPas encore d'évaluation

- Chapitre 15 - Fondations SuperficiellesDocument32 pagesChapitre 15 - Fondations Superficiellesaams_sPas encore d'évaluation

- 1705 SuperAdobe Chantier FormationDocument7 pages1705 SuperAdobe Chantier FormationRachaad Djato-bougonou100% (1)

- Dalle de L'ediculeDocument4 pagesDalle de L'ediculeAppolinaire DjabaraPas encore d'évaluation

- Vowlan 001Document46 pagesVowlan 001galileo21100% (1)

- Rhel Sag FR PDFDocument364 pagesRhel Sag FR PDFSid Ahmed KhobzaouiPas encore d'évaluation

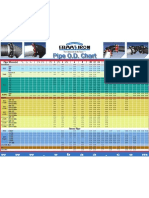

- Misc - Pipe OD ChartDocument1 pageMisc - Pipe OD ChartTariq KhanPas encore d'évaluation

- SIP - Tanger City Center Et Ritz Carlton Tamuda Bay - TGCC - LPEE PDFDocument205 pagesSIP - Tanger City Center Et Ritz Carlton Tamuda Bay - TGCC - LPEE PDFHayat WamraPas encore d'évaluation

- Isolants Biosources - Points de VigilanceDocument64 pagesIsolants Biosources - Points de VigilanceHabib LajiliPas encore d'évaluation