Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

11 Seuil Renta 111031062337 Phpapp02

11 Seuil Renta 111031062337 Phpapp02

Transféré par

Moha Med0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

10 vues4 pagesTitre original

11-seuil-renta-111031062337-phpapp02

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

10 vues4 pages11 Seuil Renta 111031062337 Phpapp02

11 Seuil Renta 111031062337 Phpapp02

Transféré par

Moha MedDroits d'auteur :

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formats disponibles

Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 4

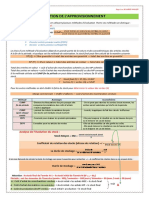

Cots vari abl es - Seui l de rentabi l i t

O Les di ffrentes catgories de charges

Devant la difficult rpartir certaines charges dans les cots, la solution qui peut tre retenue est

celle des cots partiels qui clate les charges en :

Charges variables (ou oprationnelles) qui varient proportionnellement avec lactivit de

lentreprise (chiffre daffaires si cest une entreprise commerciale et niveau de production si cest

une entreprise industrielle). Leur cot unitaire est constant.

Exemples : achats de marchandises, achats de matires premires, nergie...

Equation de la forme : y = ax avec x les quantits vendues ou produites

Charges fixes (ou de structure) qui restent stables jusqu' un certain niveau dactivit. Elles ne

dpendent que de la structure de lentreprise :

structure de production : amortissement, loyers...

structure humaine : rmunrations fixes, charges sociales...

structure financire : intrts des emprunts souscrits...

Equation de la forme : y = a

Charges semi-variables (ou mixtes) qui sont composes dune partie fixe et dune partie

variable.

Exemple : rmunration (une partie fixe et une partie en fonction du chiffre daffaires ralis).

Equation de la forme : y = ax + b avec x les quantits vendues ou produites

Niveau d'activit 1000 1500 2000 3000

......................... 3 200,00 4 800,00 6 400,00 9 600,00

......................... 500,00 500,00 500,00 500,00

......................... 3 100,00 3 650,00 4 200,00 5 300,00

Cot total

Cots unitaires :

.........................

.........................

.........................

Cot total

1

Quantits

produites

O La marge sur cot vari abl e (M/CV)

Charges

variables

=

Chiffre Cot

variable

d'affaires

= Charges

Quantits Marge fixes

vendues sur

X

Prix de vente

cot Rsultat Rsultat

exceptionnel

unitaire variable courant Rsultat de

l'exercice

La marge sur cot variable = Chiffre daffaires - Cot variable

Le taux de marge sur cot variable : Marge sur cot variable X 100

Chiffre daffaires

O Recherche du chiffre d affaires ncessaire pour obtenir un

certain rsultat

Marge /cot variable - Charges fixes = Rsultat souhait

Marge / cot variable = Rsultat souhait + Charges fixes

Marge / cot variable = Chiffre daffaires recherch * Taux de M/CV

Rsultat souhait + Charges fixes

Chiffre daffaires recherch =

Taux de M/CV

O Le compte de rsultat diffrentiel HT (ou par variabilit)

COUTS MARGES %

Chiffre d'affaires 100

* Achats de marchandises

Variation des stocks de marchandises

= Cot d'achat des marchandises vendues

* Frais variables d'achat

= Cot variable des marchandises vendues (1)

* Cot variable de distribution (2)

= Cot variable total (1 + 2)

Marge sur cot variable

* Charges fixes

- Produits fixes

= Charges fixes nettes

* Rsultat courant

* Rsultat exceptionnel

* Impt sur les bnfices

Rsultat de l'exercice

2

Rsultat exceptionnel = produits

Exceptionnels charges exceptionnelles

O Le seui l de rentabil it (ou chiffre daffaires critique)

Cest le chiffre daffaires pour lequel lentreprise ralise ni bnfice, ni perte (rsultat = 0).

Rsultat = 0 M/CV = Charges fixes

Soit SR le seuil de rentabilit (chiffre daffaires)

Taux de M/CV * SR = Charges fixes

Charges fixes

SR =

Taux de M/CV

Le seuil de rentabilit en quantit = SR / prix de vente unitaire

O Le point mort

Date laquelle le seuil de rentabilit est atteint. Cest--dire, date laquelle lentreprise devient

bnficiaire. Plus cette date est atteinte rapidement dans lexercice plus la scurit est importante

pour lentreprise.

Seuil de rentabilit X 360

Nombre de jours de chiffre daffaires =

Chiffre daffaires de la priode

O Dtermination graphique du seuil de rentabi li t

En abscisse figure le chiffre daffaire et en ordonne, on reprsente la M/CV (y=ax) et les charges

fixes (y=a)

Sur le graphique apparaissent :

avant le SR : une zone de perte, car la M/CV ne couvre pas intgralement les charges fixes ;

aprs le SR : une zone de bnfice, car la M/CV est suprieure aux charges fixes.

O L i ndi ce d efficience

Il reprsente le pourcentage du chiffre daffaires ralis au del du seuil de rentabilit. Cest une

marge de scurit dont dispose lentreprise.

(chiffre daffaires de la priode - Seuil de rentabilit)

Indice defficience = X 100

Chiffre daffaires de la priode

3

O Appli cati on : Cas GUERIN

Compte de rsultat simplifi au 31/12/N en

Achats de marchandises 40 000,00 Ventes de marchandises 100 000,00

Variation des stocks de marchandises 10 000,00

Autres achats et charges externes 11 500,00

Impts, taxes et versements assimils 2 200,00

Charges de personnel 18 000,00

Dotations aux amortissements 6 000,00

Autres charges 2 300,00

Total 90 000,00

Rsultat de l'exercice : bnfice 10 000,00

Total gnral 100 000,00 Total gnral 100 000,00

Tableau de rpartition des charges en

TOTAL Charges variables Charges fixes

Achats de marchandises 40 000,00 100%

Variation des stocks de marchandises 10 000,00 100%

Autres achats et charges externes 11 500,00 95% 5%

Impts, taxes et versements assimils 2 200,00 2% 98%

Charges de personnel 18 000,00 92,95% 7,05%

Dotations aux amortissements 6 000,00 100%

Autres charges 2 300,00 100%

Totaux

1) Complter le tableau de rpartition des charges.

2) Calculer la marge sur cot variable ainsi que le taux de M/CV.

3) Quel devrez tre le chiffre daffaires raliser pour obtenir un rsultat de 15 000 .

4) Prsenter le compte de rsultat diffrentiel(utiliser le tableau du cours page2).

5) Calculer le seuil de rentabilit en euros et en quantit, sachant que le prix de vente unitaire est de

100 .

6) Calculer le point mort.

7) Calculer lindice defficience.

8) Commenter vos rsultats.

4

sur achat : 7,5 %

de distribution : 30 %

Vous aimerez peut-être aussi

- Quiz 03 RentabiliteDocument3 pagesQuiz 03 RentabiliteMohamed RahalPas encore d'évaluation

- 11 Seuil RentaDocument3 pages11 Seuil RentaTALAIPas encore d'évaluation

- Couts Partiels Compa Analytique L3 UfhbDocument12 pagesCouts Partiels Compa Analytique L3 UfhbRomaric YapoPas encore d'évaluation

- Application 1 Budget de TrésorerieDocument5 pagesApplication 1 Budget de TrésorerieSalma El ArbaouiPas encore d'évaluation

- Proposition de Correction Casa Textile S+®ance Fiscalit+® Du 17-01-19Document3 pagesProposition de Correction Casa Textile S+®ance Fiscalit+® Du 17-01-19Sergimd0404666Pas encore d'évaluation

- Couts Partiels TD PDFDocument22 pagesCouts Partiels TD PDFouadich hichamPas encore d'évaluation

- Le Seuil de RentabilitéDocument22 pagesLe Seuil de RentabilitéDemba KanoutePas encore d'évaluation

- Travaux de Fin Dexercice 2 La Régularisation Des Stocks 2 Bac Sciences EconomiquesDocument7 pagesTravaux de Fin Dexercice 2 La Régularisation Des Stocks 2 Bac Sciences Economiquesصفوان ابن براهيم100% (1)

- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation

- Le Compte de Résultats Par Nature Et FonctionsDocument3 pagesLe Compte de Résultats Par Nature Et Fonctionschatxxnoir426367% (3)

- Controle en Diagnostic FinancierDocument4 pagesControle en Diagnostic FinancierAliElhilaliPas encore d'évaluation

- Stocks ExercicesDocument4 pagesStocks ExercicesABDESSAMAD EL YAHYAOUIPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 CG Coût Variable Et Seuil de RentabilitéDocument10 pagesChapitre 4 CG Coût Variable Et Seuil de RentabilitéAbdelkhalek Saidi100% (1)

- Seuil de RentabiliteDocument9 pagesSeuil de RentabiliteAli Janati Idrissi100% (1)

- PARTIE 5 LES Cours Les Couts Complets 20Document12 pagesPARTIE 5 LES Cours Les Couts Complets 20Culture Mosta100% (1)

- ETUDE de RENTABILITE Analyse Comptable 2 Analyse Dexploitation TED 2 Bac Sciences EconomiquesDocument7 pagesETUDE de RENTABILITE Analyse Comptable 2 Analyse Dexploitation TED 2 Bac Sciences EconomiquesAbdellah BenaliPas encore d'évaluation

- Cours de Comptabilite Analytique TSFCDocument50 pagesCours de Comptabilite Analytique TSFCYoussefOulaajebPas encore d'évaluation

- Le Module de La Comptabilite Analytique D'exploitationDocument113 pagesLe Module de La Comptabilite Analytique D'exploitationDiyaeAZPas encore d'évaluation

- CHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFDocument12 pagesCHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFHamza ElkalaDy100% (2)

- EXOS Compta ApprofDocument79 pagesEXOS Compta ApprofSalma BahriPas encore d'évaluation

- Seuil de RentabilitéDocument3 pagesSeuil de Rentabilitéhassane zinePas encore d'évaluation

- Exercices Gestion Budgétaire Des InvestissementsDocument6 pagesExercices Gestion Budgétaire Des InvestissementsYoussraPas encore d'évaluation

- Methode Des Centres D'analyseDocument61 pagesMethode Des Centres D'analyseOthmane ADPas encore d'évaluation

- Exercice 3Document2 pagesExercice 3Thomas HenryPas encore d'évaluation

- Comptabilité Analytique Répartition Primaire Secondaire Série N°3Document2 pagesComptabilité Analytique Répartition Primaire Secondaire Série N°3Amadou CoulibalyPas encore d'évaluation

- Tableau FinancementDocument7 pagesTableau FinancementAsmaa Azrouda100% (1)

- Exercice 4Document23 pagesExercice 4Yasmine KobbiPas encore d'évaluation

- 1 Cout de Production D'une Immobilisation ProduiteDocument2 pages1 Cout de Production D'une Immobilisation ProduiteJihad Elhasni50% (2)

- Cours Comptabilite Des SocietesDocument16 pagesCours Comptabilite Des Societeslamoma389Pas encore d'évaluation

- Compta Géné Section 2 Chap 9 La Variation Des StocksDocument7 pagesCompta Géné Section 2 Chap 9 La Variation Des Stocksapi-3816400100% (1)

- ENCG-S6 TD1 Frais de Constitution CorrigDocument3 pagesENCG-S6 TD1 Frais de Constitution CorrigMed. ELMPas encore d'évaluation

- Comptablilté Analytique Contrôle #1 2008Document1 pageComptablilté Analytique Contrôle #1 2008Noor JannaPas encore d'évaluation

- Série Applications 1Document3 pagesSérie Applications 1pdfe0% (1)

- Fiche Séquence N°7 MF 2020Document7 pagesFiche Séquence N°7 MF 2020meryPas encore d'évaluation

- TD - S4 - Serie2 - 22Document3 pagesTD - S4 - Serie2 - 22fati fleurita rifkiPas encore d'évaluation

- Comptabilité Analytique-Direct Costing S'applique Aux Entreprises Multi-ProduitsDocument41 pagesComptabilité Analytique-Direct Costing S'applique Aux Entreprises Multi-ProduitsAhcen BoualemPas encore d'évaluation

- 6 Les Bases de La Comptabilite Des AssociationsDocument11 pages6 Les Bases de La Comptabilite Des Associationsabderrahmane bahtaouiPas encore d'évaluation

- Comptabilite AnalytiqueDocument8 pagesComptabilite AnalytiqueZan LaylePas encore d'évaluation

- Cours CG Chapitre 7Document8 pagesCours CG Chapitre 7Maryem rhPas encore d'évaluation

- QCM Et Exercice Couts PartielsDocument7 pagesQCM Et Exercice Couts PartielsGUESMI KhalilPas encore d'évaluation

- Le Seuil de RentabiliteDocument24 pagesLe Seuil de RentabiliteGamarosse PIERREPas encore d'évaluation

- Comptabilite AnalytiqueDocument46 pagesComptabilite AnalytiqueOmar ELPas encore d'évaluation

- TD 5 Coûts Partiels Et Seuil de RentabilitéDocument10 pagesTD 5 Coûts Partiels Et Seuil de RentabilitéSana JsPas encore d'évaluation

- Cours LP Comptabilite Approfondie Partie IDocument40 pagesCours LP Comptabilite Approfondie Partie IBasma chakir0% (1)

- Application Normes IFRSDocument7 pagesApplication Normes IFRSKhalid EL JANATI EL IDRISSIPas encore d'évaluation

- Exercice ConcordanceDocument6 pagesExercice ConcordanceAyoub100% (1)

- CorrectionTSGE 2014 Variante 1Document9 pagesCorrectionTSGE 2014 Variante 1Med Med100% (1)

- Budget Des Ventes 2 Master CCADocument27 pagesBudget Des Ventes 2 Master CCANou haila100% (2)

- Comptabilite Anaytique Chap 7Document3 pagesComptabilite Anaytique Chap 7Amin KarimPas encore d'évaluation

- Cours ComptabiliteDocument23 pagesCours ComptabilitesaloniPas encore d'évaluation

- A-EXERCICE 1 Et Sa Correction CPCDocument3 pagesA-EXERCICE 1 Et Sa Correction CPCfadouaPas encore d'évaluation

- Les Travaux D'inventaires - Provisions PDFDocument14 pagesLes Travaux D'inventaires - Provisions PDFBakkar SimoPas encore d'évaluation

- Societe Corrige TD 03 Affectation ResultatDocument7 pagesSociete Corrige TD 03 Affectation ResultatRéda TsouliPas encore d'évaluation

- Comptabilité de Gestion Partie II : DR Noureddine ABDELBAKIDocument41 pagesComptabilité de Gestion Partie II : DR Noureddine ABDELBAKIIhssane MriniPas encore d'évaluation

- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- La Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeD'EverandLa Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- UM6SSDocument107 pagesUM6SSEl MehdiPas encore d'évaluation

- TD S4 Serie1 23Document3 pagesTD S4 Serie1 23Ihssane Mrini100% (1)

- Contrôle de GestionDocument4 pagesContrôle de Gestionmourad BaririPas encore d'évaluation

- Les Méthodes PartiellesDocument6 pagesLes Méthodes PartiellesAyouB BouZlaF BouzlafPas encore d'évaluation

- TD 7 CorrigéDocument4 pagesTD 7 CorrigéweshPas encore d'évaluation

- Cas de Synthese Abc - CVP - AlteosDocument5 pagesCas de Synthese Abc - CVP - Alteosfethallah kabiraPas encore d'évaluation

- P1-Ch. 4 - Le Modèle Coût-Volume-Profit Le Point Mort - 13-10-2023Document34 pagesP1-Ch. 4 - Le Modèle Coût-Volume-Profit Le Point Mort - 13-10-2023loulouteleaPas encore d'évaluation

- Serie 03 Adf PDFDocument3 pagesSerie 03 Adf PDFSouilem CHAHERPas encore d'évaluation

- Compte de Résultat Différentiel FCDocument6 pagesCompte de Résultat Différentiel FCFabien AndrianinaPas encore d'évaluation

- Contrôle de Gestion Les Coûts Et La Comptabilité AnalytiqueDocument20 pagesContrôle de Gestion Les Coûts Et La Comptabilité AnalytiqueElie fontenel MoubedaPas encore d'évaluation

- Corr NiiDocument3 pagesCorr NiiJiddou MedlaghdhefPas encore d'évaluation

- Amélioration Ponctuelle Du CDGDocument37 pagesAmélioration Ponctuelle Du CDGrachidaPas encore d'évaluation

- Diapo Master Compta Analytique-1Document51 pagesDiapo Master Compta Analytique-1Yt BlingPas encore d'évaluation

- Methode Cout VariableDocument8 pagesMethode Cout VariableDebili Yacine50% (2)

- Expert Resumé 4K PDFDocument30 pagesExpert Resumé 4K PDFLabidiKhaled100% (1)

- Comptabilté Analytique CETICDocument60 pagesComptabilté Analytique CETICSaidi AssiaPas encore d'évaluation

- PLAN FINANCIER (Guide D'apprentissage)Document56 pagesPLAN FINANCIER (Guide D'apprentissage)Joseph EmmanuelPas encore d'évaluation

- Seuil de RentabiliteDocument7 pagesSeuil de RentabiliteDemba KanoutePas encore d'évaluation

- CC N°1 Cge I Couts PartielsDocument2 pagesCC N°1 Cge I Couts PartielsBidias Deum'sPas encore d'évaluation

- PRESENTATION CB - Indicateurs de PilotageDocument81 pagesPRESENTATION CB - Indicateurs de PilotageabdouPas encore d'évaluation

- Examen Comptabilite Analytique 2Document2 pagesExamen Comptabilite Analytique 2Madina HannPas encore d'évaluation

- TD - Le Calcul de Maximisation Des EntreprisesDocument5 pagesTD - Le Calcul de Maximisation Des EntreprisesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Resume Cours Bac 2020Document26 pagesResume Cours Bac 2020Mohamed Ajroud67% (3)

- TD Combien ProduireDocument12 pagesTD Combien ProduireMme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- Série D'exercices Sur La Gestion de La Production Bac Economie Et GestionDocument82 pagesSérie D'exercices Sur La Gestion de La Production Bac Economie Et GestionHajjej Yasser0% (1)

- Efm CaeDocument6 pagesEfm Caeekhwele ekhwelePas encore d'évaluation

- Série 2 SR ET PM EspritDocument3 pagesSérie 2 SR ET PM EspritKacem AbdelbakiPas encore d'évaluation

- Methode Traditionnelle de Calcul de Couts Couts VariablesDocument5 pagesMethode Traditionnelle de Calcul de Couts Couts VariablesEnseignant UniversiatairePas encore d'évaluation