Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

La Pedagogie de L Integration

La Pedagogie de L Integration

Transféré par

oxxwoodTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

La Pedagogie de L Integration

La Pedagogie de L Integration

Transféré par

oxxwoodDroits d'auteur :

Formats disponibles

La pdagogie de

lintgration en bref

Xavier ROEGIERS

Rabat, Mars 2006

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 2

Table des matires

1 Lapproche par les comptences de base .................................................................. 3

1.1 Lapproche par les comptences de base en quelques lignes ....................................3

1.2 Les objectifs de lapproche par les comptences de base ..........................................3

1.3 Les principales notions relatives lapproche par les comptences de base...........4

1.4 La conception des apprentissages dans lapproche par les comptences.................9

1.5 Comment planifier les apprentissages en termes de comptences de base ?.........11

1.6 Limpact de lapproche par les comptences de base ..............................................12

1.7 Pour en dcoudre avec certaines ides vhicules autour de lapproche par les

comptences...........................................................................................................................14

2 Un cadre de rfrence en matire dvaluation des acquis des lves................... 17

2.1 Une dfinition de lvaluation ....................................................................................17

2.2 Deux types dinformations recueillir......................................................................17

2.3 Les qualits des informations recueillies : pertinence, validit, fiabilit ...............18

2.4 Information, critre, indicateur : des clarifications conceptuelles.........................19

2.5 Le recours aux critres................................................................................................22

3 Llaboration des outils de recueil des informations ............................................. 31

3.1 Llaboration dune preuve dvaluation................................................................31

4 La correction des copies dlves ............................................................................ 36

4.1 Les principes de la correction des copies ..................................................................36

4.2 Des exemples de grilles de correction........................................................................38

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 3

1 Lapproche par les comptences de

base

1.1 Lapproche par les comptences de base en

quelques lignes

Lapproche par les comptences de base repose essentiellement sur les travaux de De

Ketele la fin des annes 80, bass sur la notion dobjectif terminal dintgration.

Dveloppe sous le terme pdagogie de lintgration (Roegiers, 2000), lapproche a

t oprationalise par le BIEF progressivement dans plusieurs pays dEurope et

dAfrique depuis les annes 90, essentiellement au niveau de lenseignement primaire et

moyen (lcole de base), ainsi que de lenseignement technique et professionnel.

Base sur le principe de lintgration des acquis, notamment travers lexploitation

rgulire de situations dintgration et lapprentissage rsoudre des tches complexes,

la pdagogie de lintgration tente de combattre le manque defficacit des systmes

ducatifs (voir ci-dessous les rsultats de lexprimentation).

1.2 Les objectifs de lapproche par les comptences de

base

On peut dire que cette approche poursuit essentiellement trois objectifs principaux

(Roegiers, 2000).

(1) Il sagit tout dabord de mettre laccent sur ce que llve doit matriser la fin de

chaque anne scolaire, et en fin de scolarit obligatoire, plutt que sur ce que

lenseignant(e) doit enseigner. Le rle de celui(celle)-ci est dorganiser les

apprentissages de la meilleure manire possible pour amener ses lves au niveau

attendu.

(2) Il sagit galement de donner du sens aux apprentissages, de montrer llve

quoi sert tout ce quil apprend lcole. Pour cela, il est ncessaire de dpasser des

listes de contenus-matires retenir par cur, des savoir-faire vides de sens, qui trop

souvent ennuient llve, et ne lui donnent pas lenvie dapprendre. Au contraire,

lapproche par les comptences lui apprend situer continuellement les apprentissages

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 4

par rapport des situations qui ont du sens pour lui, et utiliser ses acquis dans ces

situations.

(3) Il sagit enfin de certifier les acquis de llve en termes de rsolution de

situations concrtes, et non plus en termes dune somme de savoirs et de savoir-faire

que llve sempresse souvent doublier, et dont il ne sait pas comment les utiliser dans

la vie active. En cela, lapproche par les comptence de base est une rponse aux

problmes danalphabtisme fonctionnel.

1.3 Les principales notions relatives lapproche par

les comptences de base

1.3.1.1 Quest-ce quune comptence ?

On dit de quelquun quil est comptent lorsque non seulement il possde certains

acquis (connaissances, savoir-faire, procdures, attitudes, etc.), mais surtout lorsquil

peut mobiliser ces acquis de faon concrte pour rsoudre une situation-problme

donne.

EXEMPLES DE COMPETENCES

(1) Tenir une conversation tlphonique qui ne fait pas appel un vocabulaire spcialis, et dans sa

langue maternelle

(2) Rdiger une facture simple (5 10 articles)

(3) partir dune situation vcue mettant en vidence diffrents problmes de pollution de leau, de

lair et de pollution par le bruit, proposer des solutions appropries aux diffrents problmes identifis au

pralable.

Dune faon plus prcise, une comptence est la possibilit, pour un individu, de

mobiliser un ensemble intgr de ressources en vue de rsoudre une situation-

problme qui appartient une famille de situations (Roegiers, 2000).

Parler des comptences suppose que lon voque tout la fois :

- les ressources, cest--dire les savoirs, savoir-faire et savoir-tre que llve va devoir

mobiliser ;

- les situations dans lesquelles llve devra mobiliser ces ressources.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 5

1.3.1.2 Les ressources

Les ressources sont essentiellement les savoirs, savoir-faire et savoir-tre ncessaires

la matrise de la comptence.

Dans lexemple (1) ci-dessus, les ressources suivantes sont mobilises :

- savoirs : la connaissance dun vocabulaire de base pour une conversation

tlphonique, les formules de politesse ;

- savoir-faire : la formulation dune question, la formulation dune rponse une

question pose, le fait de se prsenter, lutilisation du futur, de limparfait... ;

- savoir-tre : le fait dadopter une attitude cordiale, de sintresser son interlocuteur...

Ces ressources relvent de ce que llve apprend lcole. Elles font lobjet

dapprentissages organiss cet effet, que ce soit de faon traditionnelle, ou travers

des situations-problmes didactiques, o llve est mis au centre des apprentissages.

Dautres ressources entrent toutefois en ligne de compte, comme les savoirs

dexprience ou encore les procdures automatises.

Outre les ressources internes llve, ou, de faon plus gnrale, celui qui dveloppe

la comptence, il y a les ressources externes, ncessaires pour exercer la comptence.

Parmi celles-ci, il y a les ressources matrielles : il est difficile de montrer quon est

comptent pour jouer un match en double au tennis, si on ne dispose pas dune

raquette !

1.3.1.3 La notion de situation cible

Une situation cible est une situation qui est le reflet dune comptence installer

chez llve. Elle peut tre considre comme une occasion dexercer la comptence, ou

comme une occasion dvaluer la comptence. Dans lapproche par les comptences de

base, quand on parle de situations, on parle de situations cibles , de situations de

rinvestissement, de situations dintgration (tous ces termes sont des synonymes), pour

bien la distinguer des situations didactiques qui, elles, ont pour fonction de dvelopper

de nouveaux apprentissages de concepts, de savoir-faire, etc

1

. Certains auteurs utilisent

le terme de tche complexe pour dsigner une situation cible . Cest galement un

terme intressant, mais il ne rgle pas la distinction entre une tche qui est une occasion

dacqurir de nouveaux savoirs ou savoir-faire au sein dun groupe classe (situation-

problme didactique) et une tche qui est vise au terme dun ensemble

1

Pour plus de prcisions sur la diffrence entre situation cible et situation didactique , voir

Roegiers (2003).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 6

dapprentissages ponctuels parce que reprsentative dune comptence acqurir

(situation cible ).

Ces situations cibles sont des situations-problmes complexes, et pas un simple

exercice. Tout comme un joueur de football ne peut pas se contenter dexercer sa

comptence en tirant des penalties, ou en sexerant dribbler, et ne peut vritablement

exercer sa comptence quen jouant un match de football, un lve ne peut dvelopper

la comptence (1) ci-dessus quen tant confront une conversation tlphonique,

dans toute sa complexit. Encore faut-il bien ajuster le niveau : lui proposer de se

contenter dune rplique dans une conversation naurait pas le niveau de complexit

requis. En revanche, lui demander de faire face une conversation spcialise ou dans

une langue trangre serait le piger, parce quil naurait pas acquis les lments qui lui

permettraient de faire face. Tout comme le match de football est une situation pour la

comptence jouer au football , une conversation tlphonique est une situation

cible relative la comptence (1), condition quelle rponde certaines

caractristiques, par exemple le fait que linterlocuteur ne soit pas visible pendant la

communication tlphonique, ou le fait quil y ait un effet de surprise.

De mme, dans lexemple de la comptence (3), une situation cible consiste

prsenter llve un contexte de pollution ( travers un dessin, une photo).

1.3.1.4 La notion de famille de situations

A chaque comptence est associe une famille de situations-problmes. Cest un

ensemble de situations cibles dont chacune est une occasion dexercer la

comptence : une occasion dun niveau de complexit suffisant (en conditions relles),

mais dun niveau qui ne dpasse pas ce qui est attendu. Toutes ces situations sont dites

quivalentes, cest--dire interchangeables en termes de niveau de difficult et de

complexit.

Pour la comptence jouer au football , la famille de situations se dgage

naturellement : cest lensemble des matchs que le joueur pourrait jouer

2

. Sil est

comptent dans un match, il le reste dans un autre. Sauf accident, il suffirait un

entraneur de voir le joueur luvre dans deux ou trois matches pour apprcier sil est

comptent. Il en va de mme des comptences lcole, qui peuvent tre values

travers deux ou trois situations cibles , voire mme une seule, condition que ces

2

Encore quil nest pas la mme chose de jouer un match lentranement, ou devant un public, dans

lequel intervient le stress. Ce sont des comptences diffrentes. On pourrait prciser si la comptence

est jouer un match de football lentranement , ou jouer un match de football devant un

public .

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 7

situations soit reprsentative de la comptence

3

. Ceci ne veut pas dire que llve est

directement valu sur sa comptence : il a dabord loccasion de sentraner. Il en va de

mme dun futur conducteur de voiture : quand il a appris le code de la route, et quil a

acquis les ressources ncessaires pour conduire (embrayer, dbrayer, dmarrer en cte,

etc.), on ne lvalue pas tout de suite. Il faut dabord quil sexerce plusieurs reprises

conduire en situation relle.

Reprenons les exemples proposs ci-dessus.

La famille de situations-problmes de la comptence (1) est lensemble des

conversations tlphoniques diffrentes auxquelles llve devrait pouvoir faire face

(lune avec une tante qui linvite passer des vacances, lautre avec un ami qui lui

demande de ses nouvelles, etc.), condition quelles restent dans les limites fixes : se

drouler dans sa langue maternelle, et ne pas faire appel un vocabulaire spcialis.

La famille de situations-problmes de la comptence (2) est lensemble des factures

que llve devrait pouvoir rdiger, dans des contextes diffrents (une facture qui

mentionne des achats alimentaires, une autre relative des pices de voiture, etc.),

condition que ces factures restent dans les limites fixes : une facture simple, avec 5

10 articles.

Dans lexemple (3), la famille de situations-problmes est lensemble des situations

diffrentes que lon peut soumettre llve, et qui combinent de faon diffrente, dans

des contextes diffrents, des problmes de pollution de leau, de lair, et de pollution par

le bruit.

Llve ne sera dclar comptent que lorsquil pourra faire face nimporte quelle

situation qui appartient la famille de situations, la situation tant nouvelle, indite. La

reproduction pure et simple est donc exclue. Pour le concepteur de programmes et de

manuels, cela implique que, dans chaque famille de situations-problmes, il faut

chercher construire plusieurs situations quivalentes. Par exemple, si on mentionne

dans la comptence (2) quil sagit de factures de 5 10 articles, cest pour situer le

niveau de complexit de la situation. Il en va de mme dans la comptence (1) dans

laquelle on prcise qui ne fait pas appel un vocabulaire spcialis , et dans sa

langue maternelle . Ces prcisions, ou caractristiques des situations de la comptence

sont des paramtres de la famille de situations.

3

Et que lon ait plusieurs occasions distinctes de vrifier chaque critre, comme nous le verrons plus loin

(voir page 23).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 8

O se trouvent ces situations ? Elles sont construire par les enseignants. Cependant,

certaines peuvent se trouver titre dexemples dans des livrets-programmes, dans des

documents daccompagnement des curriculums, dans des banques de donnes

nationales ou rgionales, dans des cahiers de situations pour les lves ou encore dans

des manuels scolaires.

Sur le plan pdagogique, une fois que les apprentissages ponctuels qui prparent une

comptence ont t dvelopps, cest--dire une fois que les ressources ncessaires

lexercice de la comptence sont installes, on prsente llve plusieurs de ces

situations complexes pour exercer sa comptence (apprentissage de lintgration) ou

pour valuer sa comptence (valuation).

Chacune des situations dune famille de situations peut donc tre exploite

indiffremment dans lapprentissage (pour apprendre llve intgrer ses acquis) ou

dans lvaluation (pour valuer ses acquis)

4

.

1.3.1.5 Quest-ce quun OTI (Objectif terminal dintgration) ?

Un OTI (Objectif terminal dintgration) est une macrocomptence qui recouvre

lensemble des comptences, et donc lensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-tre

dun cycle (en gnral 2 ans). Il traduit le profil attendu de llve au terme dun cycle,

dans une discipline donne, ou dans un champ disciplinaire donn.

Il ne faut pas confondre un OTI avec un objectif gnral, qui, comme son nom

lindique, dsignait dans la P.P.O. des intentions gnrales.

Les objectifs gnraux de la pdagogie par objectifs, par dfinition abstraits et facilement

confondus avec de vagues buts ou des finalits, nont jamais eu de consistance (Vial, p. 150).

Au contraire de lobjectif gnral, un OTI possde un caractre trs prcis, puisque,

comme une comptence de base, il se dfinit travers une famille de situations-

problmes bien dlimites. Ces situations-problmes sont relativement complexes

puisquelles recouvrent lessentiel des acquis dun cycle dans une discipline donne, ou

dans un champ disciplinaire donn.

On recourt galement parfois la notion dOII (Objectif Intermdiaire dIntgration),

qui recouvre lensemble des comptences atteindre au terme dune anne.

4

Pour plus de prcisions sur la construction et la gestion des situations, voir Roegiers (2003).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 9

1.4 La conception des apprentissages dans lapproche

par les comptences

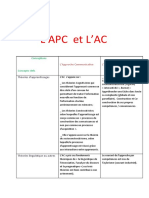

Dans une approche par les comptences, il y a essentiellement deux moments dans les

apprentissages.

1. Les apprentissages ponctuels des ressources : savoirs, savoir-faire et savoir-tre.

2. Les activits dintgration et dvaluation formative.

1.4.1.1 Apprentissages de savoirs, savoir-faire et savoir-tre

Dans une approche par les comptences, les savoirs, savoir-faire et savoir-tre

continuent faire lobjet dapprentissages ponctuels, selon les mthodes pdagogiques

en vigueur

5

, ceci trois nuances prs :

- on met une priorit dvelopper les savoirs, savoir-faire et savoir-tre qui se

rapportent une comptence ; les autres sont considrs comme des savoirs et des

savoir-faire de perfectionnement, et ne sont abords que si lensemble des comptences

est matris par tous les lves ;

- on essaie, dans la mesure du possible, de rendre ces apprentissages significatifs en

montrant aux lves quoi ils servent, et on amne les lves combiner

progressivement ces ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-tre) entre elles ;

- on ne dveloppe ces ressources que pendant une partie du temps scolaire, par exemple

pendant trois semaines sur quatre, afin de laisser du temps pour lintgration des acquis

proprement dite.

1.4.1.2 Les activits dintgration

Dans cette optique, une partie du temps dapprentissage est rserve ce que lon

appelle activits dintgration, cest--dire quelle est consacre apprendre llve

mobiliser ses ressources dans des situations complexes. Ces activits peuvent prendre

place tout moment dans lanne : cest rgulirement que lon soumet llve des

situations complexes, dans lesquelles il peut mobiliser ses acquis.

Une alternative cette faon de faire consiste bloquer une semaine entire pour

lintgration, par exemple une semaine par mois, ou une semaine toutes les 6 semaines.

Concrtement, cette priode consiste prsenter llve une ou deux situations qui

5

Ce qui ne veut pas dire que les mthodes pdagogiques ne sont pas appeles, elles aussi, voluer. Au

contraire, introduire des apprentissages travers des situations-problmes didactiques est un excellent

entranement pour llve, quand il sera invit mobiliser ses acquis dans des situations cibles .

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 10

font partie de la famille de situations, de manire lui apprendre intgrer ses acquis.

En effet, il est rare quun lve puisse automatiquement intgrer ses acquis. Il faut le lui

apprendre.

Cette intgration peut se faire de faon progressive, ou en une fois, lors dun module

plus important, appel module dintgration. Supposons quune comptence ncessite

de dvelopper 8 objectifs de leon, ou squences (savoirs, savoir-faire, savoir-tre).

Lintgration peut se raliser des deux manires suivantes.

- de faon progressive :

Objectif

1

Objectif

2

Objectif

3

Objectif

7

Objectif

8

Objectif

4

Objectif

5

Objectif

6

Intgration partielle

Module

d'intgration

- en fin dapprentissage :

Objectif

1

Objectif

2

Objectif

3

Objectif

7

Objectif

8

Objectif

4

Objectif

5

Objectif

6

Module d'intgration

La premire faon procde par intgration progressive. Elle est plus riche, mais elle

nest pas toujours possible.

Les modules dintgration sont suivis par des modules dvaluation formative. Pour

mener lvaluation formative, on prsente galement aux lves une situation qui

appartient la famille de situations de la comptence.

Lvaluation formative comprend des moments de remdiation o sont travailles les

lacunes des lves.

En fin danne, on trouve lvaluation certificative. Les preuves dvaluation

certificative font elles aussi fait lobjet de situations complexes. Lapproche par les

comptences na ds lors pas de sens si lon ne fait pas voluer les preuves de

module

d'intgration

module d'valuation

formative et de remdiation

valuation

certificative

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 11

lvaluation certificative dans le sens de lapproche par les comptences, en les

construisant sur la base de situations complexes.

1.5 Comment planifier les apprentissages en termes de

comptences de base ?

Une planification annuelle des apprentissages consiste essentiellement partir de la fin

de lanne, et revenir progressivement en arrire. Voici un exemple de planification

type .

(1) Rserver la priode consacre lvaluation finale (valuation certificative).

(2) Dlimiter une priode en dbut danne pour vrifier lOTI de lanne prcdente, et

pour remdier aux principales lacunes (valuation dorientation).

(3) Rserver une priode pour les valuations formatives intermdiaires, et pour les

remdiations.

(4) Rserver une priode (une deux semaines) en fin danne pour dvelopper des

situations qui refltent lOTI de lanne.

(5) De mme, rserver une semaine toutes les 5 ou 6 semaines pour les modules

dintgration. Cest surtout pendant ces modules que se dveloppent les comptences.

Ces semaines seront rserves la rsolution de situations qui refltent chacune de ces

comptences. Cest pendant les mmes semaines que sont menes les valuations

formatives (3).

(6) Rpartir lensemble des apprentissages ponctuels de ressources (savoirs, savoir-

faire, savoir-tre) dans les priodes qui restent.

On peut reprsenter cette dmarche par le schma suivant.

(1) valuation certificative

(3)

(2) (6) (6) (6) (4)

(5)

(6) (6)

(3)

(5)

(3)

(5)

(3)

(5)

(1)

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 12

(2) valuation diagnostique dorientation de dbut danne

(3) valuations formatives intermdiaires

(4) module dintgration de fin danne

(5) modules dintgration intermdiaires

(6) apprentissages ponctuels

Mme sil peut arriver quune comptence se dveloppe pendant quelques semaines

seulement, les comptences se dveloppent en gnral tout au long de lanne. Chaque

priode reprsente un palier pour chaque comptence. Pour chaque comptence,

lanne est ainsi dcoupe en 5 paliers.

1.6 Limpact de lapproche par les comptences de

base

Les principaux rsultats de recherche que lon peut avancer lheure actuelle sont les

suivants.

En Tunisie, un gain de 3 6 points selon les disciplines a t observ, dans lpreuve

de fin de sixime anne primaire, dans les performances des lves qui ont suivi

lapproche par les comptences de base, par rapport aux autres lves

6

. Si les donnes

releves ne permettent pas didentifier la catgorie dlves (forts, moyens faibles)

laquelle lapproche par les comptences de base profite le plus, elles montrent en

revanche de faon claire que ce type dpreuve en termes de tche complexe discrimine

beaucoup mieux les lves forts des lves faibles, et permet notamment de travailler

trs tt avec les lves risque , cest--dire ceux dont il faut peu de chose pour

quils russissent ou pour quils chouent (voir page 28).

6

C.N.I.P.R.E. (Tunis)

(3)

(5)

(3)

(2) (6) (6) (6) (4)

(5)

(6) (6) (1)

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5

(3)

(5)

(3)

(5)

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 13

Au Gabon, une tude mene sur 7500 lves

7

a montr entre autres choses que

lapproche par les comptences en 1

e

anne primaire (CP1) fait russir 12% dlves

supplmentaires par rapport lapproche sommative. Le gain se situe parmi les primo-

arrivants qui nont pas fait de pr-primaire dune part, et chez les redoublants dautre

part, cest--dire surtout dans les deux catgories les plus fragilises, plus que chez les

lves qui ont suivi un pr-primaire. Les donnes ne permettent cependant pas de

chiffrer les gains relatifs dans chacune de ces deux catgories.

A Djibouti, une tude a t mene en mai 2003, sur deux groupes de 200 dlves de

fin de 2

e

anne primaire de niveaux comparables : un groupe exprimental, constitu

dlves qui ont suivi lapproche par les comptences de base pendant 2 ans, et un

groupe tmoin, de la filire traditionnelle. Des preuves en termes de tches complexes

leur ont t prsentes en franais oral, en franais crit et en mathmatiques (Aden &

Roegiers, 2003).

Sur le plan de lefficacit, les rsultats montrent que lapproche par les comptences

conduit un gain qui se situe autour de 3 points sur 20 en faveur des lves des classes

exprimentales, ceci pour chacune des trois preuves, ce qui permet deux fois plus

dlves environ de disposer des acquis de base pour passer dans lanne suivante.

Sur le plan de lquit, les rsultats montrent que, si on divise les lves en quatre

catgories, savoir les forts, les moyens, les faibles, les trs faibles, lapproche par les

comptences profite chacune des quatre catgories, mais surtout la catgorie des

lves faibles, ensuite celle des lves trs faibles, puis celle des lves moyens et

enfin celle des lves forts.

Il y a donc des gains la fois en termes defficacit interne et dquit

8

. Ces gains sont

essentiellement imputables lintroduction dun module dintgration dune semaine

toutes les 6 semaines, au sein duquel les lves ont loccasion de rsoudre des situations

complexes (situations cibles ) qui mobilisent les ressources acquises pendant les 5

semaines prcdentes.

On observe donc, ct de rsultats relatifs lefficacit interne du systme (davantage

dlves russissent en possdant les acquis de base), des rsultats intressants du point

de vue de lquit puisque, si lapproche par les comptences profite tous les lves,

elle profite surtout aux plus faibles.

Ces rsultats sont confirms par dautres tudes qui montrent en quoi les lves plus faibles ou

de milieux dfavoriss sont loin de russir moins bien les preuves comptences que des

7

IPN Libreville, dcembre 2003, dans le cadre du projet Fed Education

8

Pour la texte complet de ltude, on peut consulter le site du BIEF (www.bief.be).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 14

preuves ressources , bien au contraire (Allal, Rouiller, Saada-Robert, Wegmuller (1999) ;

Rey, Carette, Defrance, Kahn (2002, 2003) ; Letor, Vandenberghe & Jadoulle (2004,

paratre)).

Lexplication de ce phnomne qui peut paratre curieux a priori semble tre la suivante : dans

le systme traditionnel, les carts entre lves forts et lves faibles sont notamment dus au fait

que les plus forts sont capables dintgrer spontanment : ils nont pas besoin dun

apprentissage spcifique pour rinvestir leurs acquis. Dvelopper des situations dintgration

profite certes aux plus forts dans la mesure o elles constituent des occasions dentranement,

mais encore davantage aux plus faibles dans la mesure o elles constituent pour eux un

vritable apprentissage. Cest un apprentissage quils ont rarement loccasion de faire tant une

ide est fortement ancre dans la tte des enseignants : celle selon laquelle la seule aide pour les

plus faibles est de simplifier les apprentissages. Cest certes vrai certains moments, mais ils

ont autant besoin de revenir ensuite des moments dapprentissage de la complexit, parce que

cest elle seule qui leur permet de mettre en uvre leurs acquis de faon oprationnelle.

1.7 Pour en dcoudre avec certaines ides vhicules

autour de lapproche par les comptences

Examinons certaines critiques mises propos de lapproche par les comptences.

Comme on peut le constater, ces critiques sont parfois opposes les unes aux autres.

Lapproche par les comptences provoque un nivellement des curriculums par le bas.

Il est vrai que, quand un systme ducatif choisit de mettre laccent sur des comptences

dvelopper, cest parfois au dtriment de certains autres acquis. Cest parfois le cas de

lapprentissage de la littrature dans les petites classes. Cest aussi le cas de certains

lments de culture gnrale.

Pour trancher, il faut revenir la question des valeurs que lon veut vhiculer lcole.

Quand, lcole, on dit quil est important que les lves sachent qui est Karl Marx, et

ce quil a fait, de quels lves parle-t-on ? Quest-ce que les lves en font ? Quest-ce

quon fait passer la trappe en prenant du temps pour parler de Karl Marx ? Voil les

questions quil faut se poser avant de dcrter Les lves ne savent plus qui est Karl

Marx . Quand on connat le cot dun systme ducatif dans un pays pauvre, peut-on

se payer le luxe de passer des heures pour apprendre des choses dont seule une petite

fraction dlves va pouvoir faire quelque chose, alors que dans le mme temps ils ne

disposent pas des acquis de base, ou ils en disposent de faon non oprationnelle ? On

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 15

en revient aux choix de valeurs. Le tout est une question de priorits. Bien sr, il nest

pas inutile de parler de Karl Marx, et tous les lves devraient idalement connatre ses

uvres. Mais quelle place faut-il lui laisser ? A quel moment de la scolarit faut-il en

parler ? A quels lves faut-il en parler ? Quel statut lui donner en termes dvaluation

des acquis ?

Cest pour cette raison que certaines recommandations de dcideurs ou dexperts vont

dans le sens de naborder certaines matires qu titre de perfectionnement, ou encore

partir de certains niveaux dtudes (par exemple au collge), quand lensemble des

lves ont acquis les comptences de base qui leur permettent de faire face aux

situations de la vie quotidienne.

Lapproche par les comptences provoque un nivellement du niveau des lves par le

bas.

Nous avons vu ci-dessus que les rsultats dexprience dmentent cette ide, dans la

mesure o lapproche par les comptences de base bnficie lensemble des lves, y

compris la catgorie des lves forts.

Lapproche par les comptences est litiste. Elle ne sadresse quaux lves forts.

Cette ide est galement dmentie par les rsultats de recherche qui semblent montrer

que lapproche par les comptences de base augmente lquit dun systme, en

profitant davantage aux lves faibles quaux lves forts.

Lapproche par les comptences est utilitariste.

Cette critique est fonde en partie, dans la mesure o les situations qui sont prsentes

ont partiellement pour fonction daider les lves sinsrer dans la vie quotidienne.

Cet aspect est toutefois nuancer pour deux raisons.

1. Si ce sont des situations proches de la vie quotidienne qui sont proposes aux lves,

ce nest pas seulement parce quelles les prparent la vie. Cest aussi parce que ces

situations sont riches, et que, sur le plan pdagogique, leur exploitation constitue un

enrichissement, quelles sont intressantes.

2. Il faut galement rappeler que des rsultats de recherche montrent que, si on veut

dvelopper des capacits gnrales trs long terme (des comptences transversales), la

meilleure faon est damener les lves rsoudre de faon rpte des situations

pointues. Dveloppement de capacits long terme et de comptences de base

utilisables directement sont des objectifs diffrents, mais qui, curieusement, empruntent

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 16

le mme chemin en termes dapprentissages : celui de la rsolution par chaque lve de

situations-problmes complexes.

Si on devait rsumer, on pourrait dire quil parat aujourdhui incontournable de

travailler avec les lves sur des situations complexes, pour des raisons defficacit des

apprentissages, qui se doublent de raisons dquit. Tant qu faire, autant que ces

situations soient des situations proches de la vie quotidienne, pour motiver llve, pour

le prparer faire face des situations de la vie de tous les jours, plutt que des

situations construites, artificielles, qui auraient moins cet effet fonctionnel. Il vaut donc

mieux parler dutilit sociale (Roegiers, 2000) que dutilitarisme dans la mesure o le

travail sur des situations proches de situations relles est davantage une occasion saisir

quun but en soi.

Lapproche par les comptences enlve aux lves tout sens critique

Cette critique nest pas fonde, du moins formule comme telle. Sil ne faut pas penser

que comptences rime avec utilitarisme , il ne faut pas non plus penser que les

comptences empchent de dvelopper lesprit critique des lves. Tout dpend de la

faon dont on dfinit les comptences. Par exemple, au Burkina Faso, les comptences

en histoire de la fin de lcole primaire sont exprimes en termes de regard critique

poser sur des vnements actuels et passs.

Lapproche par les comptences est un cadre de travail qui amne llve rsoudre des

problmes. Cest un cadre large, qui permet une vaste catgorie de situations-

problmes dtre traits. La rduction quen font certains nest pas imputable

lapproche elle-mme.

Lapproche par les comptences met davantage laccent sur lvaluation que sur les

apprentissages.

Cette critique est fonde en partie galement. Lapproche par les comptences de base

ne fait toutefois certainement pas limpasse sur les apprentissages, mais il est vrai que

lvaluation constitue une porte dentre privilgie pour lvolution des pratiques de

classe. Lide est de commencer par transformer lide que les acteurs (enseignants,

lves, parents) se font de lvaluation, dans la direction du travail sur des situations

complexes, pour entraner ensuite le reste des apprentissages ponctuels voluer

progressivement dans le sillage des activits dintgration et dvaluation.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 17

2 Un cadre de rfrence en matire

dvaluation des acquis des lves

2.1 Une dfinition de lvaluation

Au sens tymologique du terme, valuer vient de ex-valuere , cest--dire extraire

la valeur de , faire ressortir la valeur de . Nous reviendrons plus tard sur cette

dfinition qui voque un changement dattitude par rapport lvaluation, dans laquelle

on valorise ce que llve produit de positif.

Parmi lensemble des dfinitions qui ont t donnes de lvaluation, celle de De Ketele

(1989) reste encore aujourdhui parmi les plus oprationnelles et les plus compltes.

valuer signifie

9

.

recueillir un ensemble dinformations suffisamment pertinentes, valides et

fiables

et examiner le degr dadquation entre cet ensemble dinformations et un

ensemble de critres adquats aux objectifs fixs au dpart ou ajusts en cours de

route,

en vue de prendre une dcision.

2.2 Deux types dinformations recueillir

On distingue en gnral deux types principaux dinformations (De Ketele & Roegiers,

1996) :

les faits : ce sont toutes les informations que lon peut objectiver dune faon ou

dune autre : un nombre de personnes qui, le niveau de matrise attest de tel savoir-

faire, de telle comptence, la proportion denseignants qui, etc. ;

9

De Ketele, J.-M., (1989), L'valuation de la productivit des institutions d'ducation, Cahiers de la

Fondation Universitaire : Universit et socit, le rendement de l'enseignement universitaire.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 18

les reprsentations : ce sont les avis, les perceptions, les images de personnes

concernes par lvaluation.

Les faits

Les faits sont des informations objectivables, et auxquelles on peut se fier, du moins

lorsquelles sont recueillies dans les conditions de pertinence, de validit et de fiabilit

suffisante (voir ci-dessous). En revanche, elles sont souvent pauvres et peu porteuses de

sens, parce que peu dtailles et peu nuances. Cest pour cette raison quil convient de

les combiner avec des reprsentations, qui donnent une information plus riche, plus

significative, plus comprhensive. Par exemple, on dira Joseph na pas pu excuter la

performance attendue en ducation physique (fait). Je pense quil a t impressionn

(ou il dit quil a t impressionn) par laccident dont il a t tmoin ce matin

(reprsentation). La combinaison de ces deux types dinformations donnent un tableau

plus nuanc de la situation de Joseph.

Les reprsentations

Les reprsentations sont des informations importantes, mais il convient de les traiter

avec prudence. Ce nest pas parce quune personne donne un avis quil faut fonder des

conclusions sur ce seul avis : il faut le confronter dautres avis. Par exemple, llve

qui dcrte Jai acquis la comptence de traduire en anglais un article de journal de

20 lignes exprime une reprsentation, quil convient de confronter dautres sources

dinformation, du moins si on veut valider la comptence chez llve en question.

2.3 Les qualits des informations recueillies :

pertinence, validit, fiabilit

Le tableau suivant reprend les trois qualits dun recueil dinformations.

La question poser Ce qui est en jeu

Pertinence des

informations

Est-ce que les informations que je

choisis de recueillir sont les bonnes

informations ?

Le choix du type

dinformations

recueillir

Validit des

informations

Est-ce que mon dispositif de recueil

dinformations garantit que les

informations que je recueille sont celles

Le dispositif de recueil

dinformations, les

instruments de recueil, et

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 19

que je dclare vouloir recueillir ? plus largement la

stratgie

Fiabilit des

informations

Est-ce que les conditions du recueil

dinformations sont telles que les mmes

informations seraient recueillies un

autre endroit, par une autre personne,

un autre moment ?

Les conditions dans

lesquelles se droule le

recueil dinformations

2.4 Information, critre, indicateur : des clarifications

conceptuelles

2.4.1 La notion dinformation

Comme dans toute valuation, la notion dinformation est centrale dans lvaluation des

acquis des lves, puisque lvaluation consiste recueillir de linformation. Mais de

quelle information parle-t-on ?

On peut identifier quatre types principaux dinformations recueillir, que lon peut

dailleurs dcider de combiner ou non. Ces quatre types correspondent aux quatre

mthodes de recueil dinformations (De Ketele & Roegiers, 1993, 3

e

dition 1996) :

questionnaire, interview, observation, tude documentaire.

- Des performances ralises par les lves, propos de comptences, dobjectifs

spcifiques, de savoirs, de savoir-faire, de savoir-tre acqurir. Ces informations

peuvent tre soit une performance excuter, un projet monter, une tche

raliser (disciplines artistiques ou manuelles, dans lesquelles la composante

gestuelle est prdominante), soit des informations orales (preuves orales), soit

encore et cest le cas le plus frquent des informations crites, recueillies

travers des preuves organises cette fin (disciplines ou champs disciplinaires dans

lesquel(le)s la composante cognitive est dominante). Selon les niveaux et les

disciplines, ces dernires informations sont soit des rponses, lorsquon pose des

questions llve, soit des productions, lorsque lon donne llve une consigne

de travail (Roegiers, 2003).

- Des reprsentations des acteurs concerns par les acquis scolaires propos de ces

acquis : llve lui-mme, ses camarades de classe, ses parents, ses enseignants, les

personnes qui le ctoient (ducateurs, psychologues, orthophonistes). Ces

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 20

reprsentations sont la plupart du temps recueillies travers des entretiens

informels. Entrent dans cette catgorie les reprsentations qua llve de ses

propres acquis et de la faon dont il les acquiert (mtacognition), lexplicitation

quil fait dun processus cognitif, le regard quil porte sur un travail (grille

dautovaluation), dans le sens du modle de lvaluation formatrice.

- Des faits observs en classe, ou en dehors de la classe, propos des acquis dun

lve : une raction propos de telle tche accomplir, de tel savoir mobiliser, de

tel savoir-faire, de tel savoir-tre. Ces ractions peuvent tre de diffrents types :

une question pose, un (ds)intrt particulier, attention/distraction, rapidit/lenteur,

un manque de comprhension, une demande de clarification, un (ds)investissement

particulier, etc.

- Des informations releves sur les documents utiliss par llve en classe ou en

dehors de celle-ci, cest--dire sur des documents authentiques : son journal de

classe, ses cahiers, ses manuels scolaires (cahiers dexercices), un portfolio, etc. Ces

informations peuvent tre de tous types : ratures, productions scolaires, dessins,

commentaires spontans, cours inachevs, etc.

Selon les valuations mener, une seule catgorie dinformations peut tre mobilise,

ou plusieurs, voire toutes.

Dans la mesure o lvaluation vise donner du sens (surtout dans le cas de

lvaluation dorientation, de lvaluation de rgulation, de lvaluation formative), on

peut galement recueillir des informations de contexte, comme les caractristiques

socioculturelles des lves, afin de mettre du relief et des nuances dans les conclusions

de lvaluation.

Selon les critres dvaluation que lon se donne, ces informations seront pertinentes, ou

non.

2.4.2 La notion de critre

Le critre est considr comme une qualit que doit respecter le produit dune tche

complexe. Il est pris dans le sens dun critre de correction dune production. Cela

signifie quun critre sera une qualit que lon attend de la production dun lve : une

production prcise, une production cohrente, une production originale, etc.

Un critre est donc un point de vue selon lequel on se place pour apprcier une

production. Cest un peu comme une paire de lunettes que lon mettrait pour examiner

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 21

une production : si on veut valuer une production travers plusieurs critres, on

change chaque fois de paire de lunettes. Les diffrentes paires de lunettes sont choisies

de manire ce que le regard soit le plus complet possible. Si un lve excute une

performance sportive collective, on peut par exemple examiner cette performance

sportive selon plusieurs points de vue : lesprit dquipe, la dextrit, llgance, le

respect des rgles, etc. Ce sont autant de paires de lunettes que lon met.

2.4.3 La notion dindicateur

Parmi les informations que lon relve dans le cadre dune valuation, il y a les

informations relatives la correction des copies dlves. Ce sont des informations

relatives une des catgories abordes la page 19 : la catgorie des performances

ralises par les lves.

Si les critres donnent le sens gnral dans lequel la correction doit seffectuer, ils ne

sont la plupart du temps pas assez prcis pour permettre une correction efficace.

En effet, un critre possde un caractre gnral, et abstrait. On ne peut apprcier un

critre que de faon globale, sauf si on se donne un moyen de lapprocher de faon plus

prcise : cest le rle des indicateurs.

Les indicateurs sont de l'ordre de l'observable en situation, et ont une valence positive

ou ngative. Ils prcisent un critre, ils permettent doprationaliser un critre.

EXEMPLES

Le critre prsentation correcte dune copie peut soprationaliser travers quelques

indicateurs : : prsence de titres identifiables, absence de ratures, absence de taches

Le critre correction syntaxique dune production peut tre oprationalis par les indicateurs

suivants : prsence dun verbe dans une phrase, agencement correct des mots dans la phrase,

utilisation correcte des substituts

Selon les cas, un indicateur prcise :

- la prsence ou labsence de (indicateur qualitatif) ;

- le nombre de , la quantit de, la proportion de (indicateurs quantitatifs

absolus) ;

- le taux daugmentation ou de diminution de (indicateurs quantitatifs relatifs).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 22

2.5 Le recours aux critres

2.5.1 A partir de quand un critre est-il matris ?

La matrise dun critre, entre la photo souvenir et le mythe de llve parfait

La question de la matrise dun critre est un point important, et dlicat. Doit-on exiger

quun critre soit vrifi une seule fois pour que sa matrise par llve soit acte ? On

tomberait alors dans le travers de guetter la moindre occasion de voir llve matriser le

critre, que lon immortaliserait comme une photo souvenir, sans oser vrifier si la

performance est due un tat de grce passager, au hasard des circonstances, un effet

dosmose, ou au contraire si elle sinstalle dans le temps.

A linverse, pour quun critre soit dclar atteint, llve doit-il en manifester la

matrise chaque occasion ? On tomberait alors dans le mythe de llve parfait, qui

veut quun lve soit dclar comptent lorsquil ne commet plus aucune erreur. Or,

comptence nest pas perfection. Mme le plus comptent commet des erreurs , dit-

on. Quel est le grand joueur de football qui na jamais rat un penalty ? Quel est le

grand cuisinier qui na jamais rat un plat ? Lcole aurait-elle ce point perdu la tte

quelle ne permettrait pas un lve en apprentissage ce qui est permis au plus grand

spcialiste ?

Dautres questions se posent galement. Un critre vrifi dans une comptence reste-t-

il acquis dans une autre comptence ? Un critre vrifi en situation provoque (un

examen par exemple) mais non en situation naturelle est-il considr comme acquis ?

Que faire par exemple de ces lves qui ne remettent une copie sans faute dorthographe

que lorsquil sagit dune situation dexamen ? Que se passe-t-il lorsque le nombre de

critres devient important (Gerard & Muguerza, 2000) ?

Une formalisation souvent utile

Il est des cas o point nest besoin de formaliser : la connaissance qua lenseignant de

ses lves suffit, grce lexprience et/ou lexpertise acquise. Mais dans la plupart des

cas, il est utile de formaliser les choses. La rgle des 2/3, propose par De Ketele

(1996), et valide empiriquement, donne des rponses intressantes cette question.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 23

La rgle des 2/3

10

La rgle des 2/3 consiste construire lpreuve dvaluation de faon telle que llve ait trois

occasions indpendantes de montrer sa matrise de chaque critre.

Ces trois occasions peuvent prendre des formes diverses. Ce peut tre :

- trois questions pour vrifier le critre adquation par rapport la consigne , ou pertinence

de la production

- trois phrases dont on souhaite vrifier le critre correction syntaxique

- trois occasions deffectuer une technique de calcul, pour le critre utilisation correcte des outils

mathmatiques en situation

- etc.

On considre quil y a matrise dun critre par llve lorsque celui-ci montre sa matrise du

critre lors de 2 occasions sur 3 au moins : 2 phrases sur 3 correctes sur le plan syntaxique, 2

rponses en adquation avec la consigne, etc. Ce seuil de matrise porte le nom de matrise minimale

du critre. La matrise maximale correspond pour sa part la russite lensemble des occasions de

montrer sa matrise dun critre.

On nexige donc pas la perfection de la part de llve : une erreur ne signifie pas la non-matrise

et lchec. Ce nest qu partir o lerreur se rpte que lon parle de non-matrise.

Les trois occasions doivent tre de relles occasions, cest--dire quil faut garantir que lon puisse

apprcier positivement le critre 2 si llve sest tromp dans le critre 1. Si par exemple le critre 1

est le critre choix du bon outil mathmatique, et le critre 2 est le critre utilisation correcte des

outils mathmatiques en situation, il faut pouvoir se prononcer sur lutilisation correcte des outils

mathmatiques par llve (critre 2), mme sil sest tromp doutil (critre 1). Sinon, on a un critre

qui est absorbant (dans ce cas, le critre 1).

Ces trois occasions doivent tre galement indpendantes, cest--dire que la russite de loccasion

2 ne doit pas dpendre de la russite de loccasion 1.

Selon les cas, il y aura une production relativement courte de la part de llve, cette production

tant analyse selon plusieurs regards, correspondant chacun un critre. En gnral, cest le cas des

disciplines orientes vers une production originale (un repas, une uvre artistique, une production

littraire, une ralisation manuelle,...). Cest galement le cas de la production dun crit (en langue),

que lon regarde selon la cohrence smantique, la correction syntaxique, etc.

Dans dautres cas, il y aura une question pour chacun des critres, ou plutt trois questions (items)

pour chacun des critres, chaque item ne servant qu se prononcer sur un critre.

Remarque : on na pas toujours loccasion de vrifier un critre trois fois exactement. Le minimum

est de trois fois. Lorsquil sagit de plus de trois fois, on peut prendre des proportions proches de 2/3

comme point de repre pour la matrise minimale :

3 sur 4 3 sur 5 4 sur 6 5 sur 7 etc.

10

Pour plus de prcisions, voir Roegiers (2000).

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 24

2.5.2 Les principaux critres (liste propose titre indicatif)

Les principaux critres en langue (primaire / collge)

Critres gnralement prsents

Adquation de la production au support (pertinence)

Correction de la langue (correction syntaxique)

Autres critres pouvant apparatre

Respect de la consigne

Volume

Cohrence smantique

Correction orthographique

Originalit

Correction de la prononciation

Les principaux critres en mathmatiques

Critres gnralement prsents

Interprtation correcte de la situation problme

Utilisation correcte des outils mathmatiques en situation

Cohrence de la rponse

Autres critres pouvant apparatre

Prcision

Caractre personnel de la production

Attention ! Eviter le critre correction de la rponse

Dans les sciences sciences humaines

Critres gnralement prsents

Pertinence de la production

Utilisation correcte des outils de la discipline

Qualit / cohrence de la production

Autres critres pouvant apparatre

Qualit de la langue

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 25

2.5.3 Critres minimaux et de perfectionnement

Dans le cadre de lvaluation dune tche complexe, il est intressant de distinguer deux

catgories de critres : les critres minimaux et les critres de perfectionnement (De

Ketele, 1996). Les critres minimaux sont ceux qui dterminent la russite, cest--dire

la matrise de la comptence. Les critres de perfectionnement sont des critres non

strictement indispensables, qui situent les productions des lves entre une production

tout juste satisfaisante et une production excellente. Les critres de prsentation,

doriginalit, de prcision sont en gnral des critres de perfectionnement.

Comment dterminer si un critre est un critre minimal ou un critre de

perfectionnement ? Si llve trbuche sur un critre, mais russit tous les autres,

estime-t-on que la comptence est acquise malgr tout ? Si oui, alors ce critre est un

critre de perfectionnement. Si on estime que la comptence nest pas acquise, cest un

critre minimal. Dans ce cas, il faut orienter leffort de llve en direction de ce critre

pour quil puisse matriser la comptence.

La rflexion sur les critres minimaux et les critres de perfectionnement pose donc la

question de savoir quelle est la limite de la matrise dune comptence.

Il faut viter davoir trop de critres parce que cela allonge le temps de correction de

lenseignant. Il faut aussi viter davoir trop de critres minimaux, parce quon risque

dtre trop svre. Pour dterminer si un critre est minimal, il faut se poser la question :

un lve qui choue ce critre, peut-il nanmoins tre dclar comptent ? . Par

exemple, un lve qui effectue une production excellente en histoire, mais qui fait

plusieurs fautes dorthographe, mrite certes de ne pas avoir le maximum, mais mrite-

t-il dchouer dans la comptence ?

Quels poids accorder aux critres de perfectionnement ?

Dans une optique de matrise des comptences, il est normal que le poids accord aux

critres de perfectionnement soit limit. En effet, un enjeu majeur est dviter les checs

abusifs. Pour cela, il faut garantir que les checs soient dus la non-matrise des critres

minimaux ceux qui traduisent vritablement la comptence , et non celle des

critres de perfectionnement. De mme, si on veut viter les russites abusives, il sagit

dviter quun lve puisse russir grce sa matrise des critres de perfectionnement.

La rgle des 3/4 , introduite par De Ketele (1996) propose ce sujet un garde-fou

intressant

11

.

11

De mme que la rgle des 2/3, la rgle des 3/4 doit tre considre comme un point de repre parmi

dautres, propos dans un souci doprationalit, et non comme une norme respecter.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 26

La rgle des 3/4

La rgle des 3/4 veut que le poids attribu aux critres de perfectionnement dans une preuve

dvaluation ne dpasse pas 1/4, ce qui permet aux critres minimaux davoir un poids qui soit au

moins de 3/4.

Si un poids suprieur tait attribu aux critres de perfectionnement, on naurait pas la garantie

quun lve qui ne matrise que les critres minimaux arrive au seuil de russite.

Supposons en effet que 1/3 du poids soit mis sur des critres de perfectionnement, et 2/3 sur des

critres minimaux. Un lve qui russit 2/3 des occasions relatives aux critres minimaux (la matrise

minimale) devrait avoir russi, selon la rgle des 2/3 (voir page 23). Or, mathmatiquement parlant, il

nobtient que 2/3 x 2/3 des points, soit 4 points sur 9, cest--dire moins que la moiti des points.

Bien sr, on nest pas oblig de compter en points , mais lexprience montre que rares sont les

systmes ducatifs qui peuvent se dbarrasser entirement dune note chiffre. Nous reviendrons plus

tard sur cette question.

La rgle des 3/4 complte donc la rgle des 2/3 en ce sens que, si un lve satisfait 2 fois sur 3 aux

critres minimaux, qui eux-mmes reprsentent 3/4 des points, il est certain dobtenir 2/3 x 3/4 des

points, cest--dire 50% des points. La russite est donc certifie avec la matrise minimale des critres

minimaux.

En rsum, on peut dire quon peut faire reposer lvaluation certificative sur deux rgles nonces

ci-dessus : la rgle des 2/3 et la rgle des 3/4.

1. Les preuves dvaluation doivent comporter au minimum 3/4 de critres minimaux (cest--

dire maximum 1/4 de critres de perfectionnement).

2. La matrise minimale des critres minimaux est une matrise des 2/3 des occasions de vrifier

ces critres minimaux.

Le choix de 2/3 et de 3/4 nest pas un hasard. En effet, lorsquon combine ces deux rgles, on

saperoit quun lve qui russit 2/3 des occasions de montrer sa matrise des critres minimaux (3/4

du poids total) est un lve qui obtient 50% des points

12

.

12

Ce seuil de 50% doit tre pris ce faon nuance. Il ne fait que reflter que les pratiques courantes en

vigueur, mais il ne faut pas entendre que des dcisions de matrise doivent ncessairement tre valides

sur la base de 50% de russite. Certains enseignants travaillent par exemple des chelles dapprciation

dans une logique de la pdagogie de matrise, en dterminant des seuils de matrise 80%.

3/4 du poids sur les critres minimaux

une russite de 2/3 des occasions de montrer

sa matrise des critres minimaux

2/3 de 3/4 = 50% pour la russite minimale des critres minimaux

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 27

De mme que la rgle des 2/3, la rgle des 3/4 est valable aussi bien quand on value des contenus

que quand on value des comptences ou encore lobjectif terminal dintgration. Ces rgles ne

constituent quune proposition doprationalisation du recours aux critres. Dautres formes

dutilisation des critres, plus lgres, ou au contraire plus dtailles, peuvent tre imagines en

fonction du contexte spcifique dans lequel on se trouve.

Comment choisir les critres, et comment dterminer si un critre est minimal ou de

perfectionnement ?

On peut procder par deux dmarches, qui ne sont pas ncessairement contradictoires.

On peut tout dabord procder par consensus, partir de lavis de plusieurs experts. Par

exemple, on rassemble un ensemble dinspecteurs, de conseillers pdagogiques,

denseignants, qui se prononcent sur les critres minimaux ou de perfectionnement.

On peut aussi sy prendre de faon empirique, partir de lanalyse de copies dlves.

On met dun ct les lves que lon estime tre les lves qui ont russi, cest--dire

qui ont matris la comptence, et dun autre ct ceux dont on estime quils ne la

matrisent pas. Les critres minimaux sont ceux qui sont respects par les lves qui ont

russi, sans ltre par ceux qui ont chou.

2.5.4 Lindpendance des critres entre eux

Une des qualits principales des critres est dtre indpendants les uns des autres. Par

exemple, la pertinence de la production permettra de dterminer si llve a rpondu

ce qui tait demand, tandis que la cohrence de la production dterminera si ce quil

crit se tient, mme sil ne rpond pas ce qui est demand.

Cette indpendance est importante pour viter de pnaliser deux fois un lve qui

commet une erreur. Par exemple, un lve qui sest tromp dans un calcul ne devrait

tre pnalis que pour le critre utilisation correcte des outils mathmatiques , et non

pour les autres critres (interprtation correcte du problme, prcision,).

Pour cette raison, il est bon dviter, dans les disciplines scientifiques, le critre

Rponse correcte , car cest un critre qui englobe tous les autres critres : un lve

qui fait une seule erreur est de toutes les faons sanctionn ce critre, de mme quil le

sera probablement dans un des autres critres. Ce critre est un critre absorbant . La

seule utilisation que lon pourrait en faire serait dexaminer tout dabord si la rponse de

llve est correcte. Dans laffirmative, on attribue la note maximale llve

13

, dans la

13

Du moins sur les critres lis lexactitude de la rponse (pas sur un critre propret par exemple)

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 28

ngative, on regarde lensemble des critres, ce qui fait gagner lenseignant du temps

dans la correction. Nous reviendrons sur cette pratique plus loin.

2.5.5 Le nombre optimal de critres

Nous avons vu ci-dessus que le recours aux critres prsente trois avantages majeurs

dans lvaluation.

1. Des notes plus justes

Tout dabord, il permet de rendre les notes plus justes que dans lapproche

traditionnelle, dans la mesure o le recours aux critres limite les checs abusifs, et les

russites abusives. Autrement dit, il permet de faire russir une plus grande proportion

dlves qui ont les acquis pour russir, et de faire chouer une plus grande proportion

de ceux qui doivent chouer, parce quils ne possdent pas les acquis qui leur

permettent de passer dune classe lautre.

2. La valorisation des points positifs

Ensuite, le recours aux critres permet en gnral de valoriser les lments positifs dans

les productions des lves, et par l dlever les notes. Nous verrons quune recherche

voque ci-dessous confirme cette tendance.

3. Une meilleure identification des lves risque

Enfin, le pouvoir discriminatoire du recours aux critres est suprieur, cest--dire que

le recours aux critres permet de distinguer beaucoup mieux les lves risque, cest--

dire les lves qui il faut peu de chose pour basculer au-dessus ou en dessous du seuil

de russite, comme en tmoigne une recherche rcente mene en Tunisie

14

, ou encore

les recherches menes par Jadoulle & Bouhon (2001). En effet, il permet de

diagnostiquer de faon plus efficace les difficults rencontres par les lves, et

lidentification dun critre dficient donne des pistes pour la remdiation. Dans

lapproche traditionnelle, de par le jeu de lchantillonnage de savoirs et dobjectifs

spcifiques qui sont valus, le fait quun lve chouait quelques savoirs ou quelques

objectifs spcifiques ne donnait pas la garantie que, si on remdie aux faiblesses, llve

possde les acquis ncessaires pour passer dun niveau un autre.

14

Recherche mene dans le cadre du C.N.I.P.R.E., cite dans Roegiers (2000)

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 29

Si le recours aux critres nest plus contest dans le monde des sciences de lducation,

son utilisation est parfois galvaude. En particulier, on aurait spontanment tendance

multiplier le nombre de critres pour apprcier de faon la plus fine possible une

production donne. La pratique montre le contraire : un petit nombre de critres

permet souvent darriver une note plus juste.

Quatre raisons essentielles justifient le fait de limiter le nombre de critres.

1. Leffort de correction

La premire raison est lie leffort de correction. Plus un systme prne la

multiplication du nombre de critres, et plus il court le risque que ces critres ne soient

pas utiliss du tout par les enseignants, pour une raison de temps de correction.

2. La prise en compte des critres pendant les apprentissages

La deuxime raison tient au potentiel des enseignants et des lves prendre en compte

de faon spontane les critres dans les apprentissages. Tout comme ils peuvent assez

facilement avoir en tte deux ou trois comptences dvelopper chez les lves, les

enseignants peuvent assez facilement sapproprier un petit nombre de critres, et les

mobiliser de faon spontane, non seulement au moment de la correction, mais au cours

des apprentissages. Si leur nombre augmente, ces critres perdent de facto leur statut de

point de repre.

Il en va de mme des lves qui peuvent tre attentifs deux ou trois critres lorsquils

effectuent une production, mais qui, lorsquils ont un grand nombre de critres

prendre en compte, peuvent plus difficilement cibler leur effort.

3. Le risque de dpendance des critres entre eux

La troisime raison, plus technique, est lie au risque de dpendance. Plus le nombre de

critres est lev, plus on a des chances de trouver des critres qui ne sont pas

indpendants lun de lautre : en augmentant le nombre de critres, on multiplie les

chances quune erreur de llve soit sanctionne deux, voire trois fois.

4. Les effets lis au comportement du correcteur

Pour bien cerner ces effets lis au comportement du correcteur, prsentons les rsultats

de la recherche suivante, visant dterminer leffet du nombre de critres sur la qualit

de la correction. Dans cette recherche, les trois premiers facteurs (leffort de correction,

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 30

la prise en compte des critres pendant les apprentissages et lindpendance des critres)

sont neutraliss, et seule entre en ligne de compte la faon dont le correcteur opre.

Les considrations mises ci-dessus ne portaient que sur les critres. Pour rduire

encore lcart type relatif la note des diffrents correcteurs, on peut encore jouer sur

les indicateurs et sur la grille de correction (voir plus loin), dont il est utile quelle

soit dtaille.

En rsum, il vaut mieux un petit nombre de critres et des grilles de correction

prcises, assez dtailles sur la base dindicateurs, quun grand nombre de critres,

surtout lorsquon ne dispose pas de grille de correction.

2.5.6 Faut-il communiquer les critres aux lves ?

Les pdagogues ont dj rpondu depuis longtemps la question de savoir sil faut

communiquer les critres aux lves. La rponse est positive, bien entendu, sans

aucune restriction.

Cette pratique a en effet plusieurs consquences positives.

Tout dabord, les rsultats de recherche (Bonniol, 1985 ; Jadoulle & Bouhon, 2001) ont

montr quun lve qui connat les critres dvaluation effectue des meilleures

performances lexamen, parce quil sait comment orienter son effort dans la

prparation de lexamen.

Ensuite, il sagit l dun levier gigantesque pour lautonomie de llve, dans la mesure

o non seulement on lui donne la liste des critres de correction, mais on lui propose

galement des grilles dautovaluation labores sur la base de ces critres, voire mme

on lui fait construire ce type de grille par lui-mme. Ces outils sont des supports

privilgis pour lautovaluation, qui elle-mme dclenche des dmarches

mtacognitives chez llve. Les travaux sur lautovaluation et la mtacognition (Nol,

1991, 2001 ; Grangeat, 1998 ; Allal, 2001) mettent en vidence lapport de ces types de

pratiques dans la rgulation des apprentissages.

Ces rflexions vont dans le mme sens que les prcdentes, qui portent sur les critres

comme axes des apprentissages. Il est beaucoup plus efficace daccorder une place de

choix aux activits visant apprendre llve matriser les critres que de baser les

apprentissages sur la seule matrise des contenus. Mais il sagit l dun changement

culturel, qui touche lhabitus, aux comportements intrioriss de lenseignant, et ce

type de changement met toujours un certain temps sinstaller en profondeur.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 31

3 Llaboration des outils de recueil des

informations

3.1 Llaboration dune preuve dvaluation

3.1.1 Les qualits dune preuve dvaluation travers une situation complexe

Rappelons que nous entendons ici par preuve dvaluation une ou plusieurs

situations dintgration, des situations complexes, travers lesquelles llve dmontre

sa comptence. Dans la pdagogie de lintgration

15

, les preuves consistent

essentiellement en des situations appartenant la famille de situations de la comptence

ou de lOTI

16

que lon veut valuer.

Voici les qualits requises pour llaboration dune situation dintgration, cest--dire

pour llaboration dune situation cible (Roegiers, 2003).

1. Une situation dintgration

Susciter lintgration des savoirs et savoir-faire, non leur juxtaposition

2. Une situation nouvelle

Garantir le caractre de nouveaut de la situation

Eviter la restitution dguise

Travailler sur des documents indits

3. Une situation dbouchant sur une production

Prfrer une consigne une question, ou un ensemble de questions

4. Une situation dont llve est acteur

Rendre la situation grable par chaque lve compte tenu du contexte local

Sadresser personnellement llve

5. Une situation en adquation avec les objectifs pdagogiques

Se situer au sein dune situation de communication

Proposer une consigne en adquation avec la comptence vise

Eviter la drive littraire

6. Une situation dun niveau adapt

15

Roegiers, 2000

16

Pour rappel, lOTI est lObjectif Terminal dIntgration, la macro-comptence de fin de cycle dans

une discipline donne

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 32

Donner la situation le niveau de difficult voulu (savoirs, savoir-faire mobiliser)

Ajuster les donnes, et la faon de les fournir llve

Ajuster le niveau par les contraintes

7. Une situation qui vhicule des valeurs positives

Vhiculer des valeurs positives

8. Une situation significative pour llve

Donner la situation un but oprationnel

Choisir un contexte qui parle llve

Illustrer

Introduire des donnes qui soient, sinon relles, du moins vraisemblables

Travailler sur des documents authentiques

9. Une situation dont la prsentation est accessible

Rendre lisible la prsentation de la situation

Proposer une consigne claire

Eviter des supports trop verbeux

10. Une situation valorisante pour llve

Rendre les consignes / questions indpendantes

Ces qualits sont valables pour toutes les situations cibles , quelles soient utilises

des fins dapprentissage de lintgration ou des fins dvaluation.

Seule va changer la faon dont on prsente la situation.

Exemple de situation (Djibouti, Roegiers, 2003)

AVIS DE CANDIDATURE

Un grand htcl dc la placc chcrchc

pour une activit tcmpnrairc (juillct ct ant)

Unc pcrsnnnc chargcc dc la rcccptinn dc la clicntclc

ayant unc matrisc dcs langucs natinnalcs (afar, snmali, arabc)

parlant ct ccrivant cnrrcctcmcnt lc franais (nivcau 3

c

)

ayant dcs facilitcs dc cnmmunicatinn

dispnniblc lc wcck-cnd a tcmps plcin

Adrcsscr unc lcttrc dc mntivatinn

a la bntc pnstalc n 426 - DJIBOUTI

Tu es inferesse(e) por cef ovis de condidofure pubIie dons Ie journoI Lu Nution.

Pedige une Ieffre d'une poge environ pour exposer Ies roisons qui f'omnenf presenfer fo

condidofure.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 33

N.B. Ce type de situation est particulirement recherch dans la pdagogie de

lintgration, parce quelle repose sur un support actif : pour produire, llve est

oblig de manifester sa comprhension du texte qui sert de support. On combine donc la

production crite et la comprhension la lecture, qui sont les caractristiques dune

situation de communication lcrit.

3.1.2 Les tapes de llaboration de lpreuve dvaluation

On peut rsumer par les tapes suivantes la dmarche suivre pour construire une

situation des fins dvaluation :

- choisir la comptence (les comptences) ou lOTI valuer ;

- choisir ou construire une ou deux situations de la famille de situations, mais en

sassurant que llve nait pas encore rencontr ces situations quon lui demande de

rsoudre, sinon ce serait de la reproduction !

- veiller ce que chaque critre puisse tre vrifi plusieurs reprises, de faon

indpendante (au moins trois fois, si on veut respecter la rgle des 2/3) ;

- rdiger soigneusement les supports et les consignes pour que la tche excuter

apparaisse clairement llve ;

- prciser les indicateurs que lenseignant relvera lorsquil passera la correction de la

copie ;

- rdiger la grille de correction.

Voici quelques prcisions pour guider certains choix poser. Ces questions refltent

celles que lon pose habituellement lorsquil sagit dlaborer des preuves dvaluation

sur la base de situations complexes.

3.1.3 Quelques questions pour guider les choix

Choisir une ou deux ou trois situations ?

Limportant, cest que chaque critre puisse tre valu plusieurs reprises, de faon

indpendante. Trois occasions apparaissent comme un point de repre intressant (voir

page 23). Dans certains cas, une situation unique suffira pour que chaque critre puisse

tre valu trois reprises diffrentes. Dans dautres cas, il faudra recourir deux, voire

trois situations pour permettre dvaluer chaque critre trois reprises au moins.

Ces trois reprises sont surtout importantes pour les critres minimaux (voir page 25).

On peut admettre plus de souplesse pour les critres de perfectionnement.

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 34

Travailler sur une consigne unique, ou la dtailler en plusieurs consignes, ou en

plusieurs questions ?

Les avantages du travail sur une consigne unique rsident essentiellement dans le fait

que lon est certain davoir la complexit requise. On ne rduit pas cette complexit.

Linconvnient majeur est quune consigne unique peut provoquer du tout ou rien , et

handicaper les lves qui pourraient excuter une partie de la tche seulement.

Les avantages dun ensemble de questions est de rpondre cet inconvnient, en

multipliant les chances pour llve de pouvoir effectuer des productions indpendantes,

cest--dire qui ne soient pas lies des rponses ou des productions antrieures. Un

autre avantage est de pouvoir orienter ces questions dune manire telle que chaque

question soit davantage oriente vers un critre particulier, ce qui facilite la correction.

Comme nous lavons vu ci-dessus, linconvnient dun ensemble de questions ou de

consignes est un risque important de rduction de la complexit.

Il nexiste pas de rgle gnrale. Chaque cas doit faire lobjet dun examen attentif, en

fonction de la discipline et en fonction du niveau.

Comment choisir les critres ?

Il ne faut pas oublier que les critres sont lis la comptence, et non chaque situation

tmoin de cette comptence. La question qui doit guider le choix des critres est la

suivante : quelles qualits la production de llve face une tche complexe doit-elle

possder ?

Selon que lon attend une production originale dans le cadre dune situation ouverte, ou

une rponse une situation ferme, les types de critres choisir sont diffrents (voir

page Erreur ! Signet non dfini. et suivantes).

Est-il bon de garder les mmes types de consignes que les situations travailles

antrieurement ?

Dans les petites classes, introduire une nouvelle consigne est une chose complique, et

on peut reprendre la mme consigne. Limportant est que le contexte de la situation,

ainsi que la production attendue, soient entirement nouveaux.

Est-il intressant de travailler sur des documents connus, sur des supports connus ?

La rponse gnrale est non. La raison est que, si lon cherche laborer une situation

nouvelle, le fait de travailler partir dun support connu va inciter llve de la

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 35

reproduction, mme si cette reproduction nest pas tout fait pertinente, elle va induire

chez lui le fait quil peut reproduire. Et la reproduction lcole a la vie dure !

3.1.4 Une check list pour llaboration dune preuve dvaluation

La liste suivante reprend quelques questions essentielles relatives aux principales tapes

de llaboration dune preuve dvaluation.

1. Centration sur la comptence

Ne se trompe-t-on pas de comptence valuer ?

Nvalue-t-elle pas une comptence dun autre niveau ?

Lpreuve value-t-elle bien la comptence quelle est cense valuer ?

2. Situation-problme

Evalue-t-on bien une comptence et non des lments spars ?

Est-ce bien une tche oriente dans une situation prcise et non une suite de petites

questions sans lien ? Llve voit-il pourquoi il rsout ce quon lui demande de rsoudre ?

La situation-problme est-elle nouvelle ?

3. Appartenance une famille de situations

La situation-problme appartient-elle bien la famille de situations de la comptence ?

Le niveau de difficult est-il comparable celui dune autre preuve qui value la

mme comptence ?

4. Caractre significatif

Le travail demand a-t-il un caractre significatif pour llve ?

Le sens du travail demand est-il vident pour llve ?

5. Rptition des observations

Chaque critre de russite est-il bien vrifi au moins 3 fois (russite : rgle des 2/3) ?

Les occasions de vrifier chaque critre sont-elles bien indpendantes les unes des autres ?

6. Centration sur les critres essentiels

Lpreuve respecte-t-elle bien la rgle des 3/4 ? Le poids des critres de

perfectionnement nest-il pas trop important ?

La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 36

4 La correction des copies dlves

4.1 Les principes de la correction des copies

4.1.1 Des indicateurs pour oprationnaliser les critres

A la page 21, nous avons abord la notion dindicateur, comme signe observable pour

oprationnaliser un critre. Un indicateur est une information prcise que lon recueille,