Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Texte S. de Beauvoir Sur Les EU

Transféré par

GandoulfTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Texte S. de Beauvoir Sur Les EU

Transféré par

GandoulfDroits d'auteur :

Formats disponibles

Deux intellectuels français découvrent les États-Unis (1945-1948)

« Vers la fin de novembre [1944], les États-Unis voulurent faire connaître en France leur effort de

guerre et invitèrent une douzaine de reporters. Jamais je ne vis Sartre aussi joyeux que le jour où Camus lui

offrit de représenter Combat. Pour se procurer des papiers, un ordre de mission, des dollars, il eut à faire un

tas de démarches ennuyeuses ; il les accomplit à travers la froidure de décembre avec une allégresse

qu'exaspérait une pointe d'inquiétude : à cette époque rien n'était jamais sûr. Et, en effet, on crut pendant

quelques jours que le projet tombait à l'eau ; à la consternation de Sartre, je mesurais son désir. Ça signifiait

tant de choses, l'Amérique ! Et d'abord, l'inaccessible : jazz, cinéma, littérature, elle avait nourri notre jeunesse

mais aussi elle avait été un grand mythe : un mythe ne se laisse pas toucher. La traversée devait se faire en

avion ; il semblait incroyable que l'exploit de Lindbergh 1 fût aujourd'hui à notre portée. L’Amérique, c'était

aussi la terre d'où nous était venue la délivrance ; c'était l'avenir en marche ; c'était l'abondance et l'infini des

horizons ; c'était un tohu-bohu d'images légendaires : à penser qu'on pouvait les voir de ses yeux, on avait la

tête tournée. Je me réjouissais non seulement pour Sartre mais pour mon compte, car ce chemin brusquement

ouvert, j’étais sûre de le suivre un jour. [...].

La luxuriance américaine me bouleversa : les rues, les vitrines, les voitures, les chevelures et les

fourrures, les bars, les drugstores, le ruissellement du néon, les distances dévorées en avion, en train, en auto,

en Greyhound (autocars long-courriers), la changeante splendeur des paysages – des neiges du Niagara aux

déserts enflammés de l'Arizona –, et tous les gens de tant d'espèces avec qui je parlais à longueur de jours et

de nuits ; je ne fréquentai guère que des intellectuels ; mais quelle distance entre les salades au fromage blanc

de Vassar et la marihuana que je fumai dans une chambre du Plaza avec des bohèmes de Greenwich ! Une

des chances de ce voyage c’est que, tout en étant orienté par le programme de mes conférences, il laissait une

énorme place au hasard et à l’invention : comment j’en profitai, je l’ai raconté en détail dans L’Amérique au

jour le jour 2.

J’étais prête à aimer l’Amérique ; c'était la patrie du capitalisme, oui ; mais elle avait contribué à sauver

l'Europe du fascisme ; la bombe atomique lui assurait le leadership du monde et la dispensait de rien craindre.

Les livres de certains libéraux américains m’avaient persuadée qu’une grande partie de la nation avait une

sereine et claire conscience de ses responsabilités. Je tombai de haut. Chez presque tous les intellectuels,

parmi ceux même qui se disaient de gauche, sévissait un américanisme digne du chauvi nisme de mon père.

Ils approuvèrent les discours de Truman. Leur anticommunisme touchait à la névrose ; ils se penchaient sur

l'Europe, sur la France, avec une arrogante condescendance. Impossible de les déloger, ne fût-ce qu’un instant,

de leurs certitudes ; la discussion me parut souvent aussi vaine qu’avec de grands paranoïaques. De Harvard

à la Nouvelle-Orléans, de Washington à Los Angeles, j'entendis des étudiants, des professeurs, des journa-

listes, se demander sérieusement s'il ne fallait pas lâcher des bombes sur Moscou avant que l'URSS ne fût en

mesure de riposter. On m'expliquait que, pour défendre la liberté, il devenait nécessaire de la supprimer : la

chasse aux sorcières s'amorçait.

Ce qui m’inquiéta le plus, ce fut l’inertie de tous ces gens que harcelait une propagande égarée. On ne

parlait pas encore, du moins à ma connaissance, de l’organisation man ; mais c’est lui que je décris dans mon

reportage, en termes à peine différents de ceux qu’utilisèrent plus tard les sociologues américains ; ils le

caractérisent avant tout par son extéro-conditionnement ; et j'ai été frappée par l'absence, même chez des

garçons et des filles très jeunes, de toute motivation intérieure ; ils étaient incapables de penser, d'inventer,

d'imaginer, de choisir, de décider par eux- mêmes ; leur conformisme traduisait cette impuissance ; ils usaient

dans tous les domaines de cet étalon abstrait, l'argent, faute de se plier à leurs pr opres appréciations. Une

autre de mes surprises, ce fut la femme américaine ; s’il est vrai que son esprit revendicatif s’est exaspéré

jusqu’à faire d’elle une « mante religieuse », elle n’en demeure pas moins un être dépendant et relatif :

l’Amérique est un monde masculin.

Simone de Beauvoir, La Force des choses, vol. I, Gallimard (Folio), 1963, p. 31-32 et 174-175.

1

L'auteur de la première traversée de l'Atlantique en avion en 1927.

2

Publié en 1948, après les voyages de S. de Beauvoir aux États-Unis en 1947.

Vous aimerez peut-être aussi

- La Société Française depuis cent ans: Quelques salons du Second EmpireD'EverandLa Société Française depuis cent ans: Quelques salons du Second EmpirePas encore d'évaluation

- Les Decombres WebDocument309 pagesLes Decombres WebJulien DufieuxPas encore d'évaluation

- Robert Dun - Le Grand SuicideDocument309 pagesRobert Dun - Le Grand SuicideHans Cany100% (2)

- Rumeurs D'amérique (Mabanckou Alain (Mabanckou Alain) ) (Z-Library)Document168 pagesRumeurs D'amérique (Mabanckou Alain (Mabanckou Alain) ) (Z-Library)fare3841Pas encore d'évaluation

- Defense de Paul Morand Jacques Roumain o PDFDocument3 pagesDefense de Paul Morand Jacques Roumain o PDFMihaela StanicaPas encore d'évaluation

- LOccident Terroriste - Noam Chomsky, Andre Vltchek - JerichoDocument321 pagesLOccident Terroriste - Noam Chomsky, Andre Vltchek - JerichoJibrane DhaouadiPas encore d'évaluation

- Omar Aktouf - Politique. Que Sont Devenus Les IntellectuelsDocument4 pagesOmar Aktouf - Politique. Que Sont Devenus Les IntellectuelsMerleauPas encore d'évaluation

- Tingitingi - Anti-Voeux 2024Document13 pagesTingitingi - Anti-Voeux 2024numerosimplePas encore d'évaluation

- Charles Maurras Kiel Et TangerDocument372 pagesCharles Maurras Kiel Et TangerAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation

- En première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsD'EverandEn première ligne: Le journalisme au cœur des conflitsPas encore d'évaluation

- Sur La Doctrine Nationale-Socialiste - Lucien FebvreDocument3 pagesSur La Doctrine Nationale-Socialiste - Lucien FebvreFet BacPas encore d'évaluation

- Adler Alexandre - Au Fil Des Jours Cruels, 1992-2002Document319 pagesAdler Alexandre - Au Fil Des Jours Cruels, 1992-2002aivlys enialpal100% (1)

- Gouges ExclavagedesnoirsDocument56 pagesGouges ExclavagedesnoirsjoycePas encore d'évaluation

- Esparta y Los SureñosDocument134 pagesEsparta y Los SureñosMarcosarshavinPas encore d'évaluation

- Abdallah Laroui - L'Idéologie Arabe Contemporaine-Maspero, 1967Document239 pagesAbdallah Laroui - L'Idéologie Arabe Contemporaine-Maspero, 1967Mounir100% (1)

- Roud in Esco 2009Document193 pagesRoud in Esco 2009Laurent GloronPas encore d'évaluation

- Aimé Césaire - Discours Sur Le ColonialismeDocument41 pagesAimé Césaire - Discours Sur Le ColonialismeKonan Arsene Kouadio100% (1)

- CavaillèsDocument49 pagesCavaillèsgtpubPas encore d'évaluation

- Le Regne D'israel Chez Les Anglo-SaxonsDocument277 pagesLe Regne D'israel Chez Les Anglo-SaxonsLigueDefenseGoy50% (2)

- L'Orientalisme - Edward W. SaïdDocument430 pagesL'Orientalisme - Edward W. SaïdFar Ceur75% (4)

- Marie, ou l'esclavage aux Etats-Unis: Tableau de moeurs américainesD'EverandMarie, ou l'esclavage aux Etats-Unis: Tableau de moeurs américainesPas encore d'évaluation

- Messadié Gerald - 4000 Ans de Mystifications HistoriquesDocument1 201 pagesMessadié Gerald - 4000 Ans de Mystifications Historiqueswxcvbnnbvcxw100% (1)

- Collectif, Par Le - Nietzsche Et La MultitudeDocument5 pagesCollectif, Par Le - Nietzsche Et La MultitudefluxosPas encore d'évaluation

- L'Amerique Juive PDFDocument65 pagesL'Amerique Juive PDFzbimboPas encore d'évaluation

- Les crimes cachés des présidents: Une autre histoire de l'AmériqueD'EverandLes crimes cachés des présidents: Une autre histoire de l'AmériquePas encore d'évaluation

- Arcand Adrien - A Bas La HaineDocument63 pagesArcand Adrien - A Bas La HaineMathieu VictorPas encore d'évaluation

- Le Féminisme Au Masculin (Benoîte Groult)Document122 pagesLe Féminisme Au Masculin (Benoîte Groult)Jo-Ann Ertha Lindor100% (1)

- freres-musulm-ns-islam-monlivre.netDocument314 pagesfreres-musulm-ns-islam-monlivre.netMélanie le SauxPas encore d'évaluation

- Mon PaysDocument6 pagesMon PaysCarmen IbraimPas encore d'évaluation

- Crepuscule BFDocument23 pagesCrepuscule BFPaternePas encore d'évaluation

- Chesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéDocument252 pagesChesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéBessarion JGHENTI100% (1)

- La Pravda Americaine-Histoire Et Seconde Guerre MondialeDocument246 pagesLa Pravda Americaine-Histoire Et Seconde Guerre MondialeRoger GelinasPas encore d'évaluation

- Philosophie de la misère - Morceaux Choisis: Portraits d’Hier : Pierre-Joseph Proudhon par Maurice HarmelD'EverandPhilosophie de la misère - Morceaux Choisis: Portraits d’Hier : Pierre-Joseph Proudhon par Maurice HarmelPas encore d'évaluation

- Feuilletage 2351Document21 pagesFeuilletage 2351Mohamed CoulibalyPas encore d'évaluation

- L2 V4 B Glicmlz L2 R0 B C9 K M18 X L2 FW YWNo ZV9 T ZWRP YS85 MZKX NTYDocument488 pagesL2 V4 B Glicmlz L2 R0 B C9 K M18 X L2 FW YWNo ZV9 T ZWRP YS85 MZKX NTYMihai VlăduţPas encore d'évaluation

- Parachutage 1Document128 pagesParachutage 1Elbouk Valia50% (2)

- Sapporo 08Document44 pagesSapporo 08api-3782523Pas encore d'évaluation

- Biblio 14Document31 pagesBiblio 14wisyamPas encore d'évaluation

- Regards Vers L'ukraineDocument3 pagesRegards Vers L'ukraineMichel FritschPas encore d'évaluation

- Dieu ne lit pas de romans: Un voyage dans le monde de Salman RusdhieD'EverandDieu ne lit pas de romans: Un voyage dans le monde de Salman RusdhiePas encore d'évaluation

- Sparte Et Les Sudistes - BARDECHE Maurice - A4Document117 pagesSparte Et Les Sudistes - BARDECHE Maurice - A4BibliothequeNatioPas encore d'évaluation

- Le drame de Waterloo: Grande restitution historique, rectifications, justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements nouveaux sur la campagne de 1815D'EverandLe drame de Waterloo: Grande restitution historique, rectifications, justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements nouveaux sur la campagne de 1815Pas encore d'évaluation

- Les Juifs Et L'antisémitisme - REBATET Lucien - Livre ScannéDocument216 pagesLes Juifs Et L'antisémitisme - REBATET Lucien - Livre ScannéBibliothequeNatio33% (3)

- La crise de l'esprit, la politique de l'esprit, le bilan de l'intelligenceD'EverandLa crise de l'esprit, la politique de l'esprit, le bilan de l'intelligencePas encore d'évaluation

- Des vers et des colères pour l’Élysée - Tome I: NouvelleD'EverandDes vers et des colères pour l’Élysée - Tome I: NouvellePas encore d'évaluation

- Marie ou l'Esclavage aux Etats-Unis Tableau de moeurs américainesD'EverandMarie ou l'Esclavage aux Etats-Unis Tableau de moeurs américainesPas encore d'évaluation

- Le Premier SexeDocument94 pagesLe Premier SexeZangPas encore d'évaluation

- 1 - La NégritudeDocument10 pages1 - La Négritudegorguy100% (7)

- La Véritable Histoire de Che Guevara PDFDocument208 pagesLa Véritable Histoire de Che Guevara PDFKriegproto100% (4)

- Dommerge Polacco de Menasce Roger - La Fin Du Judéo-CartésianismeDocument5 pagesDommerge Polacco de Menasce Roger - La Fin Du Judéo-CartésianismeNunussePas encore d'évaluation

- La vie au Conte-Gouttes: Dessins, fragments et analectes, les miscellanées de Mr CharlesD'EverandLa vie au Conte-Gouttes: Dessins, fragments et analectes, les miscellanées de Mr CharlesPas encore d'évaluation

- Confrontation de Sujets Correction ComplémentaireDocument10 pagesConfrontation de Sujets Correction ComplémentaireGandoulfPas encore d'évaluation

- Fin de L'empire D'après Réginon de Prüm (Corr.)Document8 pagesFin de L'empire D'après Réginon de Prüm (Corr.)GandoulfPas encore d'évaluation

- Texte Édito de La Nouvelle Critique 1948Document2 pagesTexte Édito de La Nouvelle Critique 1948GandoulfPas encore d'évaluation

- Rapport Rigaud, 1979 (Politique Culturelle Extérieure de France)Document3 pagesRapport Rigaud, 1979 (Politique Culturelle Extérieure de France)GandoulfPas encore d'évaluation

- Un Guide Pour Limplantation Dglises Melvin L HodgesDocument36 pagesUn Guide Pour Limplantation Dglises Melvin L HodgesJean Gardy Dorimain100% (2)

- Omci - Liste Des Documents Requis Pour Le PartenariatDocument7 pagesOmci - Liste Des Documents Requis Pour Le PartenariatDavid nyanPas encore d'évaluation

- Secteur BTP Au MarocDocument4 pagesSecteur BTP Au Marocayoub ghouatiPas encore d'évaluation

- L'occupation Italienne Du Sud de La FranceDocument5 pagesL'occupation Italienne Du Sud de La FrancePierre AbramoviciPas encore d'évaluation

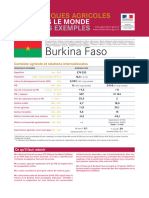

- Fichepays2014 Burkina Faso - Cle499519Document6 pagesFichepays2014 Burkina Faso - Cle499519orianechabossou2021Pas encore d'évaluation

- Iacm Ensto 2Document28 pagesIacm Ensto 2Hichèm BerjèbPas encore d'évaluation

- Cours D Arbitrage Pour Le PricingDocument43 pagesCours D Arbitrage Pour Le PricingAchraf SymPas encore d'évaluation

- 0 - Efm Techniques de VenteDocument2 pages0 - Efm Techniques de VentebusinessmanidouarPas encore d'évaluation

- CSTC-2009-Bétons Ultra Hautes PerformancesDocument8 pagesCSTC-2009-Bétons Ultra Hautes PerformancesJoseph KanaanPas encore d'évaluation

- Denis Essoh-CVDocument2 pagesDenis Essoh-CVJoel TétchiPas encore d'évaluation

- M. Leblond Baptiste 146 Rue Eble 49000 ANGERS: Pour Information Montant Payé Base Du Rembours. Taux Montant VerséDocument2 pagesM. Leblond Baptiste 146 Rue Eble 49000 ANGERS: Pour Information Montant Payé Base Du Rembours. Taux Montant Versébaptiste leblondPas encore d'évaluation

- Project Muse 774083Document36 pagesProject Muse 774083rorowetzel02330Pas encore d'évaluation

- Des Députés Européens de 13 Pays Écrivent À La FIFA Pour L'alerter Contre L'inclusion de Stades Dans Les Territoires Occupés Du Sahara OccidentalDocument2 pagesDes Députés Européens de 13 Pays Écrivent À La FIFA Pour L'alerter Contre L'inclusion de Stades Dans Les Territoires Occupés Du Sahara Occidentalporunsaharalibre.orgPas encore d'évaluation

- Fi Pathologie Batiment b11 Desordres Structurels Constructions BoisDocument2 pagesFi Pathologie Batiment b11 Desordres Structurels Constructions BoisEL Mehdi AL HYANPas encore d'évaluation

- 1502 Le Cacao Dans Les Coutumes Populaires Du Venezuela J VellardDocument9 pages1502 Le Cacao Dans Les Coutumes Populaires Du Venezuela J VellardElisee princePas encore d'évaluation

- Vocabolario, Grammatica e AttivitáDocument112 pagesVocabolario, Grammatica e AttivitáMihaela BajenaruPas encore d'évaluation

- INTRODUCTIONDocument4 pagesINTRODUCTIONAbraham SchekinaPas encore d'évaluation

- Évaluation: CLASSE: Première Voie: ENSEIGNEMENT: Histoire-Géographie Durée de L'Épreuve: 2HDocument4 pagesÉvaluation: CLASSE: Première Voie: ENSEIGNEMENT: Histoire-Géographie Durée de L'Épreuve: 2HALAAPas encore d'évaluation

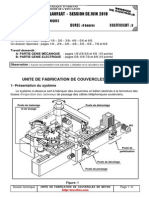

- Unite de Fabrication de Couvercle en Beton Dossier TechniqueDocument6 pagesUnite de Fabrication de Couvercle en Beton Dossier TechniqueHoussamHannad50% (2)

- Fiche 1Document2 pagesFiche 1Youssef AsliPas encore d'évaluation

- OntologieDocument2 pagesOntologieleilalilyana950Pas encore d'évaluation

- Synthese Droit de La FamilleDocument15 pagesSynthese Droit de La FamilleDEHPas encore d'évaluation

- Programme de Messe 5eme Dimanche de Paques A PDFDocument2 pagesProgramme de Messe 5eme Dimanche de Paques A PDFlinda nyliPas encore d'évaluation

- Approche Processus FormationDocument8 pagesApproche Processus FormationSaher WajdiPas encore d'évaluation

- Manuel de Fonctionnement Des ComptesDocument254 pagesManuel de Fonctionnement Des Comptesderbal.abdennacerPas encore d'évaluation

- La Religion de LislamDocument10 pagesLa Religion de LislamgilmarPas encore d'évaluation

- Programme Classe de CM1Document22 pagesProgramme Classe de CM1Frederic von LothringenPas encore d'évaluation

- Memoire Vu - Adikpi observationKOKOLOKODocument22 pagesMemoire Vu - Adikpi observationKOKOLOKOkomi sewonuPas encore d'évaluation

- Éléphant de Savane D'afriqueDocument6 pagesÉléphant de Savane D'afriqueOrcel GenesysPas encore d'évaluation

- Scénario ContratDocument10 pagesScénario ContratalimadPas encore d'évaluation