Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Vehicule Electrique PDF

Vehicule Electrique PDF

Transféré par

Anas MohtadiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vehicule Electrique PDF

Vehicule Electrique PDF

Transféré par

Anas MohtadiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Le vhicule lectrique

L E C T R I C I T L E C T R O N I Q U E

Sommaire

Prsentation La batterie de traction Le moteur lectrique de traction Le confort Les interventions sur circuits lectriques Conclusion Annexe page 2 page 4 page 10 page 16 page 19 page 20 page 21

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Prsentation

Le vhicule lectrique connu ds 1890 a t utilis jusque dans les annes trente, priode partir de laquelle le vhicule moteur thermique le supplante en raison de son autonomie. Depuis 1980, le nombre de vhicules thermiques polluants, augmentent de faon importante ; des solutions de substitution sont envisages pour les grandes villes. Les constructeurs de vhicules, de batteries, de moteurs lectriques, groupent actuellement leurs efforts de recherche, pour rpondre au cahier des charges dresss par les diffrents services de lenvironnement des tats de la communaut europenne. La Solution lectrique rpond doublement aux exigences de la circulation urbaine, par son absence de pollution gazeuse et de nuisance sonore

Les solutions proposes

Actuellement, trois solutions lectriques existent et se diffrencient par leur chane de traction. Traction lectrique classique C'est la solution la plus rpandue. Elle est compose d'un groupe de batterie, d'une gestion lectronique du courant et d'un moteur lectrique. Le montage se fait sur vhicules lgers de srie, poids lourds, chariots lvateurs, tracteurs arogares, Tracteurs de bagages SNCF et deux roues.

batteries

gestion

moteur

roues

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

La traction bi-mode La traction thermique classique est utilise hors des villes ; la traction lectrique classique s'utilise en ville.

moteur thermique

bote transfert

roues

batteries

gestion

moteur

bote transfert

roues

Le montage se fait sur poids lourds PONTICELLI INDUSTRIES. La traction hybride Il s'agit d'un groupe lectrogne, entran par un moteur thermique ou par une turbine gaz. Celui-ci produit du courant, qui recharge en permanence un groupe de batteries. Celles-ci dbitent dans un moteur lectrique de traction. En site urbain, le groupe est l'arrt et on recourt au moteur lectrique. Actuellement chez PSA, il existe le prototype 406 V.E.R.T. (Vhicule Routier lectrique Turbine) dont la commercialisation est envisage pour 2004.

turbine

Alternateur

batteries

gestion

moteur

roues

Groupe lectrogne

Chane de traction 406 VERT.PSA.

La prsentation simplifie du vhicule lectrique que nous proposons ici, va permettre de se familiariser avec le fonctionnement des systmes, le vocabulaire technique et de comparer les produits fabriqus actuellement.

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

La batterie de traction

La batterie de traction est un gnrateur lectrochimique. Son principe de fonctionnement est identique celui des batteries de dmarrage, de servitude, et dclairage que nous connaissons. Toutefois, en raison de son aptitude gnrer de trs forts courants, pendant des dures importantes, il est trs diffrent des autres batteries, par sa technologie de fabrication, sa gestion de charge et de dcharge. Un gnrateur lectrochimique stocke de lnergie sous forme chimique et la restitue sous forme lectrique.

La construction

Les constituants internes dune batterie sont : llectrode positive, llectrode ngative, lisolant et llectrolyte. Terminologie utilise dans le domaine lectricit lectrode + ou plaque positive lectrode - ou plaque ngative Isolant poreux Liquide lectrolytique ou lectrolyte Terminologie utilise dans le domaine chimie Corps oxydant ou corps susceptible dtre rduit Corps rducteur ou corps susceptible dtre oxyd Sparateur Acide ou base ; liquide ou gel Remarque Lensemble oxydant plus rducteur (plaque positive plus plaque ngative) sappelle couple lectrochimique Exemples : Plomb-Oxyde de plomb ; Cadmium-Nickel ; Nickel-Fer ; etc... Isolant mcanique entre deux plaques, sa porosit permet le passage des ions Llectrolyte participe ou ne participe pas la raction chimique suivant les couples, mais dans tous les cas assure la conduction ionique

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Le processus de dcharge

Pendant la dcharge, la batterie est gnratrice et dbite du courant dans le moteur de traction. Pour permettre lapparition dun courant lectrique, il est ncessaire que les lectrons et les ions puissent circuler ; un rcepteur va permettre la liaison entre llectrode + et llectrode -.

Le principe de fonctionnement pendant la dcharge est le suivant : le galvanomtre joue le rle du rcepteur et le dplacement de son aiguille prouve le passage du courant... La batterie se dcharge... Il est rappel que lintensit est proportionnelle la quantit dlectrons dplacs et la quantit de matire mise en uvre. Une batterie charge possde un excs dlectrons sa plaque ngative et un manque dlectrons sa plaque positive. Lorsque les deux plaques possdent le mme nombre dlectrons, la batterie ne dbite plus de courant (on dit quelle est " plat ").

Le processus de charge

Pendant la charge, la batterie est rceptrice du courant fourni par le secteur. Le procd est linverse de la dcharge. Un gnrateur de courant (dynamo, chargeur) est plac aux bornes des lectrodes et dbite en sens inverse dans le systme. Il va permettre de dplacer les lectrons de la plaque positive vers la plaque ngative et redonner la batterie son tat initial.

Pendant la charge, le courant circule en sens inverse. Le galvanomtre dvie dans le sens inverse celui de la recharge. Lintensit et la quantit de matire dplace est toujours proportionnelle au nombre dlectrons en mouvement. Lorsque la plaque ngative est en excs dlectrons, la batterie est recharge. Lutilisation du gnrateur lectrochimique seffectue en deux phases, la charge et la dcharge. lintrieur de la batterie, lnergie chimique se manifeste par un transfert de matire grce une circulation dions. lextrieur de la batterie, lnergie lectrique se manifeste par un dplacement dlectrons. La raction chimique fait apparatre deux autres phnomnes gnants : un dgagement de gaz et une monte en temprature. 5

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Les chargeurs

Pendant la charge, la batterie se comporte comme un rcepteur de courant. Cette phase de fonctionnement obt des valeurs limites ne jamais dpasser pour : - la tension ; - lintensit ; - le temps ; - la temprature ; - le dgagement gazeux. Pour rpondre ces besoins, il existe pour chaque type de batterie un chargeur adapt. - le chargeur embarqu pour les vhicules lgers et les 2 roues (220V ~ 15 A alimentation secteur) ; - le chargeur stationnaire pour les poids lourds et vhicules industriels (380V ~ 20 A et plus, alimentation triphase). Ces chargeurs sont pilots par un micro processeur. Ils sadaptent automatiquement aux besoins de la batterie en restant dans les valeurs permises. La coupure seffectue automatiquement en fin de charge.

Les bornes de rechargement en site urbain

Les borne en parking sont accessibles grce une carte puce. Elles permettent deffectuer une recharge de jour et de nuit, sur un site en plein air ou souterrain. Il en existe trs peu actuellement. Leur dveloppement est li lvolution du vhicule lectrique. Quelques parkings sont dj quips dans les grandes villes et sites pilotes. Les bornes de recharge rapide sont situes en station service et permettent en cas de " panne sche " de rcuprer 20 Km dautonomie en 20 mm (puissance de la borne 18 KVA). Ces bornes sont manuvres par le personnel de la station et sont la proprit exclusive du distributeur. Trs peu existent actuellement.

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Comparaison des nergies

Lexamen de ce graphique permet de constater les difficults rencontres pour stocker une nergie quivalente celle dun hydrocarbure.

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

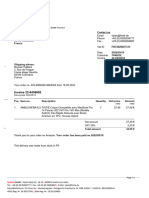

Comparaison des technologies de fabrication

tension dure de nergie nominale vie en Couples massique par chimiques cycles et Wh/kg lment recharge Volt

recharge rapide

T de recyclage prix fonctionnement rendement et nocivit franc/kWh C

utilisation Volta, 2 roues, chariot lvateur, poids lourds, servitudes SNCF et aroports Peugeot : 100, 2 roues, Partner. Citron : AX Saxo, Berlingo. Essais : USA, Europe, Japon. Essais : Europe. Essais : USA, France. Essais : France Saft. Essais : USA.

Plomb acide Pb- PbO2

30 40

600 1200

occasionnel

-20 60

68

oui

1000

Nickel cadmium Ni-Cd

50 65

1,2

2000

oui

-50 50

80

oui

4000

Nickel hydrure mtal Ni- MH Sodium soufre Na-Ci Lithium polymre Li-POEMO2 Lithium carbone LiC-MO2 Aluminium air Al-O2 Zinc air Zn-O2

55 80

1,2

1500

non

< 50

76

80 120

1000

constante 350

91

150

500

non

< 80

85

140 250 300

3,5 2,75 1,2

1200

oui

-30 70

NC

50

Essais : USA, Allemagne

NC > non communiqu > informations non valides

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Le choix d'une batterie de traction

La slection dune batterie se fait en fonction des critres suivants, par ordre dimportance : - nergie, poids (Energie/Massique) ; - recharge (Nombre de cycles) ; - dure de vie, prix ; - entretien ; - tension, encombrement (fonction de lutilisation) ; - recyclabilit. NB : Actuellement, les constructeurs montent des batteries plomb et Cadmium-Nickel sur les vhicules de srie.

Conclusion

La filire Zinc-air pourrait tre, avec le lithium polymre, la batterie de demain qui permettrait une autonomie suprieure 200 Km. (La recharge se fait par remplacement des lectrodes de zinc). Pour la batterie lithium carbone aucune esprance de commercialisation avant 2003. Elle est trs prometteuse cependant. Pour les piles combustible et hydrogne, les tudes progressent. Toutefois, il existe des difficults de stockage, de scurit, dencombrement et de poids.

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Le moteur lectrique de traction

Trs utilis, depuis plus dun sicle, le moteur lectrique est souple, silencieux, ne pollue pas et sadapte toutes les situations. De manire spcifique, le moteur lectrique de traction doit rpondre aux critres suivants : - il doit pouvoir tourner et freiner dans les deux sens de rotation ; - il doit possder un couple important bas rgime, ainsi quun bon rendement. Pour ces raisons, et en fonction du type de vhicule fabriqu, les constructeurs orientent leurs choix sur : - Le moteur srie ; - Le moteur excitation spare ; - Le moteur Bruschless (ou moteur synchrone sans balais) ; - Le moteur asynchrone.

Le principe de fonctionnement du moteur courant continu

Lorsquun conducteur, parcouru par un courant , est plac dans un champ dinduction, il est soumis une force perpendiculaire au conducteur et au champ dinduction F (loi de Laplace). Le sens de cette force dpend du sens du courant et de celui du champ. Cest la force lectromagntique. - Le fil conducteur est repouss vers lextrieur de laimant ; - Si lon inverse la polarit de la batterie, le fil est attir vers lintrieur de laimant. Ces forces dattraction et de rpulsion quexercent les aimants et les lectros aimants entre eux, permettent un moteur lectrique de fonctionner.

La construction du moteur courant continu

Un fil conducteur plac la priphrie de linduit * est appel brin actif. La faon de disposer les brins actifs sur linduit va permettre de crer des forces tangentielles qui vont constituer le couple moteur.

Chaque brin actif est soud ses extrmits sur deux lamelles du collecteur. Le collecteur solidaire de linduit alimente tour tour chaque brin actif par lintermdiaire des balais et des lamelles. Il assure ainsi lalimentation synchronise de chaque brin. Le champ dinduction est produit par un lectro-aimant fixe appel inducteur, ou un aimant permanent. * Linduit est la partie tournante du moteur lectrique appele ROTOR. 10

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Assemblage Induit - Inducteur = moteur lectrique

Pour inverser le sens de rotation, il suffit dinverser le sens du courant dans linduit ou dans linducteur. Par combinaisons des connections entre induit et inducteur, on ralise un moteur srie ou un moteur excitation spare.

Moteur srie

Moteur excitation spare

11

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Le principe de fonctionnement du moteur courant alternatif

qui Laimant tournant produit un champ lectromagntique traverse un cylindre mtallique. Les gnratrices du cylindre places dans le champ se comportent comme des brins actifs (AB et CD). Elles sont parcourues par un courant proportionnel F et engendrent des forces perpendiculaires qui constituent le couple. On constate que le cylindre suit la rotation de laimant avec un lger dcalage appel glissement.

Construction du moteur asynchrone Laimant tournant est remplac par le stator (lectro-aimant aliment par un courant alternatif). Dans le rotor mtallique, des barreaux de cuivre en circuit ferm sont insrs, pour canaliser les courants induits. De sorte que le rotor bobin, le collecteur et les balais sont supprims. Ce moteur est simple et facile construire. Moteur asynchrone monophas Moteur asynchrone triphas En disposant trois bobines sur le stator, on ralise le moteur asynchrone triphas adapt aux grandes puissances et utilis en traction lectrique.

Moteur asynchrone triphas (principe) Par combinaisons des connections, on utilise deux possibilits : - montage toile ; - montage triangle.

Montage toile

Montage triangle

N.B. : Les moteurs asynchrones ne peuvent pas utiliser un courant continu batterie. Un " systme interface " permet de transformer le courant continu en courant alternatif (Il sappelle londuleur).

12

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Llectronique de commande

Le moteur courant continu, le hcheur Le convertisseur lectronique appel hacheur permet de faire varier la tension aux bornes du moteur et par consquent la vitesse. Il agit par dcoupage de la tension do son nom de " hcheur ". Le convertisseur prsente une frquence de travail fixe. Il fait varier le rapport cyclique T1/T2, qui provoque la variation de tension (U moyen). Pour un moteur excitation spare, le convertisseur est compos de deux " hcheurs " qui permettent dadapter le moteur tous les besoins en couple et tension. Il en rsulte un fonctionnement trs souple et conomique. NB : Les convertisseurs sont grs par un microprocesseur qui limite ou stoppe le fonctionnement en cas de temprature et dintensit excessives. Le moteur courant alternatif, londuleur En traction lectrique, londuleur est un convertisseur continu-alternatif, qui permet dobtenir trois phases de courant alternatif, dcales de 2p/3 (120), de frquence variable de zro 50 Hz partir dun courant batterie. Cette technologie permet dadapter les moteurs alternatifs fabriqus en grande srie, qui sont simples, robustes, et peu onreux. Ce type de convertisseur fait varier uniquement la frquence et permet dobtenir ainsi une vitesse de rotation variable. Ce procd possde une puissance et un rendement correct tous les rgimes. (la vitesse de rotation dun moteur courant alternatif est fixe par la frquence ; la tension fixe le couple). NB : Avec lvolution de ce type de traction, la bote de vitesse disparat. Un rducteur suffit. Bientt le moteur sera intgr dans la roue. Cette solution prsente un inconvnient car on augmente les masses non suspendues.

13

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Principe de fonctionnement d'un hcheur de courant

Principe de fonctionnement de l'onduleur

14

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Quelques exemples dutilisation

Moteur Aimants permanents Srie

deux roues vlos Scooter Simpson Scooter Sun Scooter Peugeot Scooter Barigo

Vhicule lectrique tude Volta Microcar Agora AX Saxo 106 Clio Express

Poids lourds Industriels

Essais

Renault Samvat Ponticelli Master Berlingo Partner

Chariots lvateurs

excitation spare

Asynchrone

Ligier

Nissan Honda BMW USA (VE) Nissan Honda BMW Chrysler Renault

Synchrone aimants permanents

Essais

Toyota

15

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Le confort

Le circuit de servitude 12 V

Il est identique celui dun vhicule thermique. Ce circuit est aliment par un CVS (convertisseur statique de courant), qui transforme la haute tension continue de la batterie de traction en 12 V continu et quelques dizaines dampres, suivant la demande. Le CVS alimente les clairages, le circuit de commande, le circuit de scurit, les essuie-glaces, la .ventilation et maintient charge la batterie 12 Volts. Le CVS est pilot par un micro processeur ; la distribution du courant est gre par de llectronique de puissance : - il stoppe automatiquement le dbit pour une tension suprieure 13,8 Volt ; - il rgule ou coupe la charge en cas de sur intensit ; - il est protg par des fusibles sur son entre et sur sa sortie ; - il spare galvaniquement (sparation galvanique = isolement) la haute tension du 12 Volt.

Le chauffage de l'habitacle

Pour chauffer correctement un vhicule lectrique en utilisant une partie de lnergie contenue dans les batteries de traction, on constate statistiquement, une rduction de lautonomie de 10 15 %. Pour viter ces dsagrments, les constructeurs quipent les vhicule lectrique dun chauffage additionnel. Ces chauffages thermiques sont appels chauffage par vaporation. Caractristiques Puissance de chauffe Autonomie Energie Pollution Gestion Programmation Commande distance Distribution 1,8 5 kW 12 heures plein rgime Essence ou gasoil CO (+ ou -) = 0,1%, HC (+ ou -) = 12 ppm Par calculateur lectronique De l'heure de dmarrage, de l'heure d'arrt, de la temprature Montage facile intgrer sur tous les modles Par les marques Webasto et Eberspacher 16

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Principe de fonctionnement d'un chauffage additionnel

1 - rservoir 2 - pompe carburant 3 - double turbine d'air 4 - allumage lectrique 5 - bougie d'allumage 6 - bloc lectronique de gestion 7 - chambre de combustion 8 - silencieux d'chappement 9 - changeur 10 - distributeur d'air chaud

17

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Autres lments

La direction assiste Son fonctionnement est identique celui des vhicules thermiques. La pompe hydraulique est entrane par un moteur 12 V. La consommation maximum de ce moteur est denviron 35 Ampres en orientation.

Le freinage : la pompe vide Elle est galement entrane par un moteur lectrique et permet dutiliser un circuit de freinage assist, identique celui dun vhicule thermique. Le moteur 12V a une consommation moyenne de 8 A.

Les pneumatiques On peut noter ces particularits : pour quiper lAX, la 106 et la SAXO, Michelin a cr le pneu " GREEN " PROXIMA (gain dautonomie 5 %) fabriqu et utilis uniquement pour les vhicules lectriques. Les caractristiques de ce pneumatique sont les suivantes : - tubeless marqu GREEN PROXIMA ; - dimensions 155/70/R13 ; - radial XSE, charge 387 Kg, renfort latral ; - extrmement adhrent, trs silencieux ; - pressions conseilles : AV 2,6 bars, AR 2,8 bars. Il convient de prciser que le montage du pneu basse vitesse est interdit sur tout autre type de vhicule.

18

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Les interventions sur les circuits lectriques

Actuellement, les VE sont aliments par des tensions suprieures 100 V. Dans un proche avenir, des tensions suprieures 400 V sont prvues. Dans ces conditions, un personnel non qualifi et mal inform risque de : - slectrocuter ; - se brler en cas de court-circuit ; - endommager le vhicule et loutillage confi. Tout personnel intervenant sur un vhicule lectrique doit possder un titre dhabilitation pour raliser des travaux dordre lectrique dpassant des tensions de 50 V. Le titre dhabilitation est obligatoire (la rglementation relative au titre dhabilitation est contenue dans le recueil de normes UTE C18-510 de lunion technique de llectricit 92052 Paris la Dfense CEDEX 64). Pour lobtenir il est ncessaire de satisfaire aux conditions dune visite mdicale, dtre lectricien confirm par un diplme, deffectuer un stage dans un centre agr pour faire valider les comptences exiges par le niveau des interventions. En cas daccident induit par le non respect des procdures lgales et ayant entran des blessures graves, des poursuites peuvent tre engages.

19

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Conclusion

Les handicaps du vhicule lectrique sont actuellement : une autonomie moyenne comprise entre 80 et 100 km ; un temps de recharge batterie de 6 8 heures.

Les amliorations apportes aux batteries, permettent dannoncer des autonomies suprieures 150 km, ainsi que des temps de recharge rduits.

Grce ces recherches, le vhicule lectrique pourra sintgrer plus facilement dans les parcs de vhicules urbains o il correspond de plus en plus aux besoins des utilisateurs et aux volutions de la lgislation.

20

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Annexes

Rappel des caractristiques de l'nergie lectrique Mesure de l'nergie lectrique

La batterie est un rservoir dnergie. Le contenu dun rservoir exprime sa capacit. La capacit dune batterie dpend du couple chimique, de la quantit de matire mise en oeuvre et de sa temprature. La capacit sexprime en Ampre x heure (Ah). La quantit de courant sexprime en coulomb (C). 1 Coulomb = 1 ampre x 1 seconde Q=Ixt et 1 Ah = 3600 C. La quantit de courant libre ou absorbe dans une raction chimique pour une valence gramme est de 96500 coulombs (Loi de Faraday). 96500 Soit : = 26,8 Ah 3600 Valence gramme = nombre dlectron participant la raction Capacit massique (thorique) = Exemples Batterie plomb : Masse atomique : 207,19 g Nombre dlectrons changs : 2 207,19 Valence gramme = = 103,6 g 2 26,8 Capacit massique thorique = = 0,25 Ah/g 103,6 Batterie Cadmium : Masse atomique : 112,4 g Nombre d'lectrons changs : 2 Mme calcul Capacit massique thorique = 0,47 Ah/g 26,8 Ah = Ah par gramme valence gramme

masse atomique (gr)

Batterie Hydrogne (pile combustible) : Masse atomique H2 : 2 x 1 = 2 g Nombre d'lectrons changs : 2 Mme calcul Capacit massique thorique = 26,8 Ah/g

21

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

La tension

La valeur de la tension est donne par la formule suivante : FEM = Energie libr Capacit

Units : FEM : Force lectromotrice (Volts) nergie : Watt heure Capacit : Ampre heure

Sachant que 1 Watt = 1 Ampre x 1 Volt FEM = Wh Ah Exemple = Volts

Un lment dune batterie plomb possde une nergie de 320 Wh. Sa capacit est de 160 Ah. 320 FEM = =2V 160

22

Dossier technique A.N.F.A.

Le vhicule lectrique

Edition 1997

Comparaison* des moteurs utiliss en traction lectrique

Paramtres Contrle de la vitesse Contrle du couple Plage de vitesse Vitesse maximum Puissance massique Encombrement Rendement Rcupration freinage Facilit de construction Refroidissement Robustesse Bruits Simplicit de commande Prix Pollution Entretien Total 5 = excellent 1 = mdiocre

Moteur courant continu Tension, flux Courant, flux 4 2 2 4 4 4 2 2 2 5 3 1 5 4 44

Moteur courant alternatif** Tension, frquence Courant, frquence de glissement 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 2 2 5 5 54

* d'aprs apprciation d'un groupe d'experts sur les performances des deux types de moteur. ** Le moteur courant alternatif est de plus en plus employ pour la traction lectrique. Les mmes experts attribuent au

moteur thermique la note de 21 (en rapport final, vhicule routier lectrique, CFE).

23

Vous aimerez peut-être aussi

- Électrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsD'EverandÉlectrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Transformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiqueD'EverandTransformateur À Semi-Conducteurs: Révolutionner le réseau électrique pour la qualité de l'électricité et l'efficacité énergétiquePas encore d'évaluation

- Les Machines Synchrones 2019-2020Document81 pagesLes Machines Synchrones 2019-2020sawadogo100% (3)

- Technologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Synthèse Notions Electriques (Prof)Document13 pagesSynthèse Notions Electriques (Prof)mamadou cissokho100% (1)

- SSP 317 Direction Assistée Électromécanique À Double PignonDocument32 pagesSSP 317 Direction Assistée Électromécanique À Double PignonRomeo BelkoPas encore d'évaluation

- Exposer Sur Les Voitures ÉlectriquesDocument15 pagesExposer Sur Les Voitures Électriquesahmed73% (15)

- L'électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IID'EverandL'électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IIÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Voiture ElectriqueDocument22 pagesVoiture Electriqueotmane houssaini100% (1)

- Présentation Sur La Voiture Électrique (F-City) - CopieDocument12 pagesPrésentation Sur La Voiture Électrique (F-City) - Copiebrahim ElmPas encore d'évaluation

- Voiture ElectriqueDocument20 pagesVoiture Electriqueotmane houssainiPas encore d'évaluation

- La Boîte de Vitesses AutomatiqueDocument8 pagesLa Boîte de Vitesses AutomatiqueFranky Mougoue100% (3)

- Vehicules ElectriquesDocument55 pagesVehicules ElectriquesrabbajPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 - Synthèse Des Filtre RIIDocument18 pagesChapitre 5 - Synthèse Des Filtre RIIimane takhiPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 2 Système de ProtectionDocument37 pagesCHAPITRE 2 Système de ProtectionMinyar Rezgui100% (1)

- TDs Commande Des Machines ÉlectriquesDocument20 pagesTDs Commande Des Machines Électriquesبكر بكر100% (1)

- Fonction Convertir Machines Synchrones Triphases CoursDocument5 pagesFonction Convertir Machines Synchrones Triphases CoursdddddPas encore d'évaluation

- Voiture ElectriqueDocument8 pagesVoiture Electriquelaabissi100% (1)

- Voiture ElectriqueDocument19 pagesVoiture Electriquetarik1994Pas encore d'évaluation

- These - Vehicules ElectriquesDocument189 pagesThese - Vehicules ElectriquesspaforPas encore d'évaluation

- Pfe AlternateurDocument23 pagesPfe Alternateurabdo100% (1)

- Véhicules Hybrides PACDocument231 pagesVéhicules Hybrides PACscrhtrPas encore d'évaluation

- Les Véhicules Électriques .Document14 pagesLes Véhicules Électriques .api-376409275% (4)

- Cours Eleve Les Systemes ElectriquesDocument17 pagesCours Eleve Les Systemes ElectriquesKiema jean-baptistePas encore d'évaluation

- CHAPITRE-5 La Commande Directe Du CoupleDocument18 pagesCHAPITRE-5 La Commande Directe Du Couplechersavan1100% (4)

- Voiture HybrideDocument11 pagesVoiture HybrideYouness El Hamri100% (1)

- Automobile Hybride Électrique - WikipédiaDocument8 pagesAutomobile Hybride Électrique - WikipédiaAnge Aristide Djedje100% (1)

- Chapitre 4 Moteur Courant Continu PDFDocument7 pagesChapitre 4 Moteur Courant Continu PDFKouki Nizar50% (2)

- Modélisation de L - Onduleur de TensionDocument14 pagesModélisation de L - Onduleur de Tensionfarid saadPas encore d'évaluation

- Alternateur Fiche TPDocument17 pagesAlternateur Fiche TPyoussef alaoui sossi100% (1)

- Rapport P6 2015 24Document54 pagesRapport P6 2015 24rabbajPas encore d'évaluation

- Moteur À Courant ContinuDocument21 pagesMoteur À Courant ContinuFatine Chouiraf100% (2)

- 391 Les Véhicules HybridesDocument6 pages391 Les Véhicules HybridesYass Ine100% (1)

- BatteriesDocument56 pagesBatteriesohahnet100% (3)

- Maintenance BatterieDocument5 pagesMaintenance Batterie1AQW2ZSX100% (4)

- Etude de L'impact de Démarrage Des Moteurs Électriques Sur La Qualité Du Réseau ÉlectriqueDocument110 pagesEtude de L'impact de Démarrage Des Moteurs Électriques Sur La Qualité Du Réseau Électriquemomo sali100% (1)

- Véhicule Electrique Et SCDocument56 pagesVéhicule Electrique Et SCanon_244717209Pas encore d'évaluation

- Fonctionnement D'une Voiture Électrique & Architecture D'une Voiture ÉlectriqueDocument8 pagesFonctionnement D'une Voiture Électrique & Architecture D'une Voiture Électriquelabidi medPas encore d'évaluation

- Null 28Document79 pagesNull 28Elgrande Anass100% (1)

- AlternateurDocument7 pagesAlternateurJamaaPas encore d'évaluation

- Machine AsynchroneDocument74 pagesMachine AsynchronesalmanassriPas encore d'évaluation

- Vehicules ElectriquesDocument20 pagesVehicules ElectriquesFrancis Kengne100% (1)

- Sécurité PassiveDocument30 pagesSécurité PassiveTiago100% (1)

- TD4 Machine ASynchroneDocument2 pagesTD4 Machine ASynchroneDupontSaint0% (1)

- TP 1.5A La BatterieDocument8 pagesTP 1.5A La BatterieAlexandru SirbuPas encore d'évaluation

- Véhicule Électrique: Projet de Fin D'etudeDocument11 pagesVéhicule Électrique: Projet de Fin D'etudela bonne savoir100% (1)

- Voiture Électrique SolaireDocument3 pagesVoiture Électrique SolaireIlyas Boutouahan100% (1)

- Modelisation Et Simulation Matlab D'Un Kit Retrofit Pour Vehicule Electrique Avec Moteur Sans Balais BLDCDocument36 pagesModelisation Et Simulation Matlab D'Un Kit Retrofit Pour Vehicule Electrique Avec Moteur Sans Balais BLDCUlrich FonkouPas encore d'évaluation

- Pfe Aicha RabihDocument21 pagesPfe Aicha Rabihsaid100% (1)

- Raherinirinaarsene ENS CPN 11Document80 pagesRaherinirinaarsene ENS CPN 11Gerard RabenarisoaPas encore d'évaluation

- Cours de L'altérnateurDocument21 pagesCours de L'altérnateurSalah SamihPas encore d'évaluation

- Fonctionnement Des Différentes Technologies Hybrides en AutomobileDocument18 pagesFonctionnement Des Différentes Technologies Hybrides en Automobiletaline 2020Pas encore d'évaluation

- Electricité Automobile RCDocument30 pagesElectricité Automobile RCEssassi AmmarPas encore d'évaluation

- Le Circuit de ChargeDocument40 pagesLe Circuit de ChargeMarouane Sr4Pas encore d'évaluation

- Vehelec Vehhybrid PDFDocument84 pagesVehelec Vehhybrid PDFAbdessattar AbdouPas encore d'évaluation

- Machines ÉlectriquesDocument2 pagesMachines ÉlectriquesKalosoiretrotchgmail.com Kaloso100% (1)

- BoughanemSamir ChaouchiRabahDocument106 pagesBoughanemSamir ChaouchiRabahyahiaoui adel100% (1)

- La Technologie HybrideDocument7 pagesLa Technologie HybrideAbdellah FtouhiPas encore d'évaluation

- Comment Trouver Et Réparer Les PannesDocument28 pagesComment Trouver Et Réparer Les Panneskossigan tata100% (1)

- Vhéicule HybrideDocument17 pagesVhéicule HybrideYOUNES KABBAJPas encore d'évaluation

- Version Etudiants Cours de Gestion Des Motorisations Ok OkDocument47 pagesVersion Etudiants Cours de Gestion Des Motorisations Ok OkwatsopPas encore d'évaluation

- Variation de Vitesse Des MCCDocument8 pagesVariation de Vitesse Des MCCSmirnov Artaéév100% (1)

- Efm 06 de Diagnostic Et Electronique Embarquee TsdeeDocument3 pagesEfm 06 de Diagnostic Et Electronique Embarquee Tsdeesamir badriPas encore d'évaluation

- Sku Bx1600miDocument3 pagesSku Bx1600miPaulin MomoPas encore d'évaluation

- Réseau MonophaséDocument9 pagesRéseau MonophaséSalah IdrPas encore d'évaluation

- TP PhysiqueDocument4 pagesTP PhysiqueWalid Abd EL Madjid0% (1)

- Equipement InformatiqueDocument1 pageEquipement InformatiqueromainPas encore d'évaluation

- I. Etude Théorique Du Redresseur Cathode Commune:: 1. MontageDocument14 pagesI. Etude Théorique Du Redresseur Cathode Commune:: 1. Montagebedoui marwenPas encore d'évaluation

- l12 OscillateursDocument4 pagesl12 OscillateursHaylen SalehPas encore d'évaluation

- C8 Transfo MonophaseDocument8 pagesC8 Transfo MonophaseaissaPas encore d'évaluation

- Transformateur ExerciceDocument5 pagesTransformateur ExerciceOrnela Joel NgoPas encore d'évaluation

- Cours Méthode HongroiseDocument6 pagesCours Méthode HongroiseAbdellatif OuâttouPas encore d'évaluation

- Optimisation de La Couverture D'un Réseau GSM PDFDocument71 pagesOptimisation de La Couverture D'un Réseau GSM PDFAbdelatif Ahmat Kadi0% (1)

- 03-SG-03-1-01-12 Tome9C CEM (VA1)Document12 pages03-SG-03-1-01-12 Tome9C CEM (VA1)bdernaika1978Pas encore d'évaluation

- Xrelais Schema Inverseur GALERIES BOHADocument5 pagesXrelais Schema Inverseur GALERIES BOHAhachimou roufaiPas encore d'évaluation

- Station de Transfert-Tableau Des Spcifications Techniques Des QuipementsDocument24 pagesStation de Transfert-Tableau Des Spcifications Techniques Des QuipementsSoufian El AlamiPas encore d'évaluation

- SMSL Ad18 - Manuel PDFDocument8 pagesSMSL Ad18 - Manuel PDFdenispissancielPas encore d'évaluation

- Filtrage AnalogiqueDocument40 pagesFiltrage AnalogiqueCheikh KDPas encore d'évaluation

- TP08 OnduleursDocument6 pagesTP08 OnduleursayoubPas encore d'évaluation

- Utilisation de Mplab 891Document8 pagesUtilisation de Mplab 891meziane02Pas encore d'évaluation

- TP N°2Document1 pageTP N°2Marouane TaibiniPas encore d'évaluation

- F EXEL3.19Juin2006Document4 pagesF EXEL3.19Juin2006Gray AbPas encore d'évaluation

- Cours Conversion Denergie c-3Document10 pagesCours Conversion Denergie c-3soumeyaPas encore d'évaluation

- Maarch HellyumDocument2 pagesMaarch HellyumrodygoganPas encore d'évaluation

- Systeme de Supervision Des Tem - GAMAL Abdelhamid - 3374Document75 pagesSysteme de Supervision Des Tem - GAMAL Abdelhamid - 3374Ibtihel MechleouiPas encore d'évaluation

- Caneco BT Fiche Fonctionnalites 2021Document2 pagesCaneco BT Fiche Fonctionnalites 2021fehebsi ezechielPas encore d'évaluation

- Guide Rapide Cb-Move5000Document4 pagesGuide Rapide Cb-Move5000ibrahim abdelaliPas encore d'évaluation

- TST$12F0Document79 pagesTST$12F0blbmalekPas encore d'évaluation

- TD Redresseurs À DiodesDocument2 pagesTD Redresseurs À DiodesAnas le RougePas encore d'évaluation

- HP8 VC MULTITENSION SI VE - 24 - 48 VCC - R6000 REV00 - MobilisDocument55 pagesHP8 VC MULTITENSION SI VE - 24 - 48 VCC - R6000 REV00 - Mobilismoumen Boughrara100% (2)