Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Etude R+2 Z.Zinoun PDF

Etude R+2 Z.Zinoun PDF

Transféré par

Oussama El FakihTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Etude R+2 Z.Zinoun PDF

Etude R+2 Z.Zinoun PDF

Transféré par

Oussama El FakihDroits d'auteur :

Formats disponibles

CONCEPTION ET CALCUL

DE LA STRUCTURE EN

BTON ARM DUN

BTIMENT R+2

Calcul dlments structuraux et maitrise de la

conception sur Robot

RSUM

Le prsent travail sinscrit dans le cadre

dune tude perspective double base

sur le calcul manuel et la modlisation

logiciel.

AUTEURS

Zakaria Zinoun & Moumni Khalil

Gnie civil

Universit priv de Fs

2015

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

Nous tenons dabord exprimer notre profonde reconnaissance pour Monsieur SERSOURI DRISS,

qui a eu la courtoisie de nous accorder un mois de stage au sein de son bureau dtude, malgr

leffectif limit.

Rsum

Le prsent travail sinscrit dans le cadre dune tude perspective double base sur la

calcul manuel et la modlisation logiciel.

Ltude nous pris un mois de rflexion vu les nombreuses difficults rencontres lors de

la conception ROBOT (logiciel de modlisation).En effet, les rsultats obtenus ntaient

gure semblables aux calculs manuels, cause du fait que la mthode dlments finis

adopt par le logiciel se base sur une vision analytique par maillage pour chaque

plancher. Par consquent la rparation des charges sur les poteaux et poutres taient

errone.

Certes, nous avons parvenu une solution en adoptant un profil de bardage pour les

planchers, tout en indiquant le sens de porte. Cela nous a permis modliser une

descente de charge convenable.

Il est vrai que lobjectif initial tait une simple tude manuelle dun R+2, mais lide de le

modliser nous a aide maitriser plus les atouts du logiciel pour nimporte quel lment

en BA.

Dans les lignes qui suivent, nous avons trait manuellement 4 types dlment

structuraux : poutre / poteau / escalier / semelle, reprsentants ainsi une rfrence pour

tout tude base sur le BAEL.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

Table des matires

Chapitre 1 Principe du bton arm : ................................................................................................. 3

1. Dfinition et composition du bton : ......................................................................................... 3

2. Avantage et inconvnient du bton arm : ................................................................................ 3

3. Actions et sollicitations : ........................................................................................................... 3

4. Etats limites : ............................................................................................................................. 4

5. Combinaisons dactions rglementaires : .................................................................................. 4

II.

Caractristiques mcaniques des matriaux du bton arm : ................................................. 5

1. Le bton : ................................................................................................................................... 5

2. Lacier : ...................................................................................................................................... 7

CHAPITRE II : Prsentation du projet et modlisation ................................................................. 9

I. Prsentation du projet : .................................................................................................................. 9

1. Introduction : ............................................................................................................................. 9

2. Plan de situation :....................................................................................................................... 9

3. Conception architecturelle : ..................................................................................................... 10

4. Conception structurelle : .......................................................................................................... 11

CHAPITRE III : Pr dimensionnement des lments structuraux .............................................. 12

I. Pr dimensionnement des lments structuraux : ........................................................................ 12

1. Pr dimensionnement des poteaux : ............................................................................................ 12

2. Pr dimensionnement des poutres : ............................................................................................. 12

3. Planchers en corps creux : ........................................................................................................... 12

II. Descente de charge : ................................................................................................................... 13

Planchers tage courant : ............................................................................................................. 13

Planchers terrasse : ...................................................................................................................... 13

Escaliers : ..................................................................................................................................... 14

III. Rsultats de la descente de charges : ......................................................................................... 14

1. Charges appliques sur les poteaux : ....................................................................................... 15

2. Charges appliques sur les poutres : ........................................................................................ 17

CHAPITRE IV : Dimensionnement des lments structuraux et secondaires ............................18

Dimensionnement des poteaux : : ............................................................................................... 18

Dimensionnement de poutre : ..................................................................................................... 25

Dimensionnement des fondations ............................................................................................... 44

1. Dimensionnement dune semelle isole : ................................................................................ 44

2. Dimensionnement dune semelle isole excentre : ................................................................ 47

Dimensionnement des lments secondaires : ............................................................................. 54

Dimensionnement des escaliers : ................................................................................................. 54

Bibliographie ................................................................................................................................ 61

Annexes ......................................................................................................................................... 62

Plans de coffrages ........................................................................................................................ 62

Dimensions des poteaux ............................................................................................................... 64

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

Chapitre 1 Principe du bton arm :

1. Dfinition et composition du bton :

Le bton arm correspond un mariage judicieux de matriaux aux caractristiques complmentaire.

Le bton rsiste mal la traction, en revanche lacier rsiste aussi bien en traction quon compression,

le bton arm a pour principe dinsrer des sections daciers dans les zones tendues du bton. Cette

association est efficace car :

Le coefficient de la dilatation thermique des 2 matriaux est au mme ordre de grandeur

(bton = 10.10-6 et acier =11.10-6).

Lacier adhre bien au bton ce qui permet de transmettre les efforts dun matriau lautre.

2. Avantage et inconvnient du bton arm :

Avantages

Inconvnient

conomique

Ouvrabilit

conomie dentretien

Rsistance au feu

Durabilit

rsistance aux efforts accidentels

Poids propre important

Ncessit dun coffrage

Rupture brusque

Difficult de modification

3. Actions et sollicitations :

Une action reprsente toute cause produisant un tat de contraintes dans la structure tudie, et on

distingue 3 types dactions :

Actions permanentes :

Poids propre de la structure

Poids de superstructures

Pousse des terres

.

Actions variables :

Charges dexploitations

Effet de tempratures

Actions accidentelles :

Chocs

Sismes

Ces actions gnrent dans les sections des sollicitations :

Moment flchissant

Effort tranchant

Effort normal

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

Moment de torsion (rarement pour les constructions courantes)

4. Etats limites :

Un tat limite est un tat particulier dans lequel une condition requise pour une construction, ou lun

de ses lments, est strictement satisfaite et cesserait de ltre en cas de modification dfavorable

dune action.

Etats limites ultimes E.L.U :

Il correspond une valeur maximale de la capacit portante du matriau sans quil y ait risque

dinstabilit, et on distingue :

Etat limite ultime de lquilibre statique : le non renversement de la structure,

Etat limite ultime de rsistance : non rupture des matriaux constitutifs

Etat limite ultime de stabilit de forme : non flambement dun poteau, non dversement dune

poutre

Etats limites de service E.L.S :

Ces tats limites sont dfinis compte tenu des conditions de lexploitation et de la durabilit de la

structure en service, et on distingue :

Etat limite limite rsistance la compression du bton :

Etat limite de dformation : viter les flches excessives

Etat limite douverture des fissures : la limitation des fissures vite la corrosion des aciers ce

qui entre dans le cadre de la durabilit de la structure.

5. Combinaisons dactions rglementaires :

Les lments de rduction des forces extrieurs sont obtenus aprs combinaisons dactions

a) Principe des combinaisons de calcul :

En fonction des situations que la structure va faire face, on superpose les effets de plusieurs actions

(principe de superposition), en affectant chaque type dactions un coefficient de scurit qui dpend

aussi de la combinaison choisie, et on retient le rsultat issus de la combinaison la plus dfavorable.

Nous utiliserons dans ce qui suit les notations suivantes :

-

Gmax : Ensemble des actions permanentes dfavorables.

Gmax : Ensemble des actions permanentes favorables. -

Qi : actions variables daccompagnement.

Q : action variable de base.

b) Combinaisons considrer lE.L.U (fondamentale):

Lors des situations durables ou les situations transitoires frquentes aux cours desquelles il ya laction

permanentes, et laction variables, nous considrons :

1.35Gmax + Gmin + 1 .5Q1

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

c) Combinaisons considrer lE.L.S (fondamentale):

Nous avons la combinaison :

Gmax + Gmin + Q1

II. Caractristiques

mcaniques des matriaux du bton arm :

1. Le bton :

Le bton hydraulique est un mlange optimal de :

liant (ciments artificiels)

granulats naturels ou artificiels (sables, gravillons, graviers, )

eau dhydratation du liant et de mouillage des granulats

ventuellement des adjuvants (entraneur dair, plastifiant, hydrofuge,).

Sa prise et son durcissement seffectuent dans lair ou dans leau. Ses

principales caractristiques sont :

une bonne rsistance en compression simple

une mauvaise rsistance en traction

un poids volumique compris entre 22 et 24 KN/m3 environ et 25 KN/m3 pour

a) Rsistance du bton :

Rsistance la compression :

Un bton est dfinit par une valeur de sa rsistance la compression) lge de 28 jours f c28 exprime

en MPa.

Lorsque lge du bton est infrieur 28 jours, on prend en compte les calculs de rsistance fcj valeur

caractristique j jours qui est obtenue, suivant les cas par les formules suivantes :

fcj

pour

fc28

fcj

fc28

pour

Rsistance la traction :

fc28 >

fc28

40 MPa

40 MPa

La rsistance du bton la traction j jours, note ftj est conventionnellement dfinie par :

ftj = 0.6 + 0.06 fcj

b) Dformation du bton :

Dformation longitudinale :

Sous des contraintes normales dune dure dapplication infrieure 24 heures, on admet, dfaut

de mesures, qu lge de j jours, le module de dformation longitudinale instantane du bton Eij vaut

:

Eij = 11000

MPa

Sous des contraintes de longue dure dapplication, les effets du fluage du bton rajoutent une

dformation complmentaire du double de la dformation instantane du bton. La dformation

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

totale sera donc triple. En exprimant les rsistances en MPa, le module de dformation longitudinale

diffr du bton Evj est gal :

Evj = 13700

MPa

Dformation transversale :

Le coefficient de Poisson est pris gal 0 pour le calcul des sollicitations lE.L.U et 0,2 pour le calcul

des dformations lE.L.S.

c) Modles de calcul :

Modle de calcul lELS :

Les dformations ncessaires pour atteindre lELS sont relativement faibles et on suppose que le bton

reste dans le domaine lastique.

La valeur limite de la rsistance du bton la compression est :

La valeur limite de la rsistance du bton la traction est nglige.

= 0.6 fc28.

Diagramme contrainte-dformation lastique

Modle de calcul lELU :

Pour les calculs lELU, le comportement rel du bton est modlis par la loi parabole-rectangle sur

un diagramme contraintes-dformations.

La valeur limite de la rsistance du bton la compression est : f

Avec :

b coefficient de scurit partiel qui vaut 1.5 dans les combinaisons fondamentales et 1.15 pour les

combinaisons accidentelles.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

=1

= 0.9

= 0.85

si la dure est suprieure 24h

si la dure est comprise entre 1h et 24h

sinon

Diagramme contrainte-dformation parabole-rectangle

2. Lacier :

Les valeurs limite lastique sont les mmes en traction quen compression.

a) Classification des aciers pour bton arm :

Les ronds lisses :

Ce sont des aciers doux, lamins chaud et de surface lisse, ne prsentant aucune asprit. Les

nuances utilises sont les Fe E 215 et Fe E 235.

Les armatures hautes adhrences (HA) :

Elles sont obtenues par laminage chaud dun acier naturellement dur. Ces armatures ont leur surface

marque par des crnelures de formes diverses de faon assurer une meilleure adhrence avec le

bton. Ces aciers existent dans les nuances Fe E 400 et Fe E 500.

Les treillis souds (TS) :

Si les autres types se prsentent en barres, ces derniers sont soit en rouleaux, soit en panneaux de

dimensions normalises. Leur largeur standard est de 2,40 m, la longueur des rouleaux est de 50 m et

celle des panneaux est de 4,80 m ou 6 m. Les treillis souds sont constitus par des fils se croisant

perpendiculairement et souds lectriquement leur croisement.

b) Nuance des armatures :

Ils existent 4 nuances principales qui correspondent des qualits de rsistances diffrentes. Cest la

limite lastique garantie fe qui sert de base aux calculs justificatifs selon le rglement BAEL.

Nuance

fe (MPa)

Contrainte

de Allongement

de

rupture (MPa)

rupture %

RL

HA

FeE215

215

330 490

22

FeE235

235

410 490

22

FeE400

400

480

14

FeE500

500

550

12

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

c) Caractres mcaniques :

Le module dlasticit longitudinale Es est pratiquement constant quel que soit lacier utilis et est pris

gal :

E = 200 000 MPa

Le diagramme contrainte dformation des armatures est dfini comme mentionn sur la figure

suivante :

Loi de comportement de l'acier

d) Contraintes limites de calcul :

Calcul lELU :

fsu

= 1.15 Pour les combinaisons fondamentales

=1

Pour les combinaisons accidentelles

Calcul lELS :

A lELS les vrifications effectuer pour les aciers portent sur ltat limite douverture des fissures.

Lapprciation du degr de nocivit de louverture dpend de lagressivit de lenvironnement.

Les contraintes limites lELS sont :

= min [

= 0.8 min [

= fe .fissuration peu prjudiciable

; max (

... fissuration prjudiciable

; max (

.. fissuration trs prjudiciable

Avec :

: coefficient de fissuration et il prend la valeur 1 pour les RL et 1.6 pour les HA de 6 mm et 1.3

pour les HA dont < 6 mm.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

CHAPITRE II : Prsentation du projet et modlisation

I. Prsentation du projet :

1. Introduction :

Dans le cadre du projet de recasement des bidonvillois de AIN CHGAG dans la ville de Fs, le bureau

dtude GECINORD a t charg pour faire ltude de la structure en bton arm des diffrents types

de btiments situs dans le projet.

2. Plan de situation :

:

Plan de situation du projet

Coordonnes :

3359'36.0"Nord

500'21.8"West

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

10

3. Conception architecturelle :

Le btiment est usage dhabitation, compos dun Rez-de chausse et 2 tages, ayant une forme en

rectangulaire.

Conception architecturelle du btiment

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

11

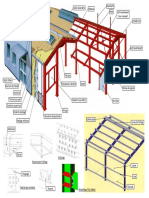

4. Conception structurelle :

La conception est la phase la plus importante lors de llaboration dun projet de btiment. Ainsi,

une bonne lecture des plans architecturaux, des coupes et des dtails est indispensable pour la

comprhension du projet et le dgagement des problmes qui puissent nous rencontrer ainsi que des

contraintes et des exigences prendre en compte.

La conception doit obir un certain nombre de critres. Elle doit assurer un bon compromis

permettant la fois de satisfaire les exigences structurales et architecturales et de minimiser les couts

.

Modlisation du btiment sous ROBOT

Grace cette modlisation, on peut exploiter facilement ses rsultats tell que les efforts internes en

tout point du btiment selon les diffrentes combinaisons souhaites, ce qui facilite normment la

tache de lingnieur structure.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

12

CHAPITRE III : Pr dimensionnement des lments structuraux

I. Pr dimensionnement des lments structuraux :

1. Pr dimensionnement des poteaux :

On choisit une section des poteaux de 25x30 pour le niveau RDC et 25x25 pour les niveaux suprieurs

afin de raliser la descente de charge et on redimensionnera les sections des poteaux en fonction de

la charge obtenue si ncessaire.

2. Pr dimensionnement des poutres :

Daprs le RPS 2000, les dimensions de la section transversale de la poutre, h et b tant respectivement

la plus grande et la plus petite dimension, doivent satisfaire les conditions suivantes :

b > 20 cm

b/h > 0.25

b < bc + hc/2 Avec :

bC: la dimension de la section du poteau perpendiculaire laxe de la poutre. hC

: la dimension de la section du poteau parallle laxe de la poutre.

hauteurs des poutres sont donnes par :

Lmax /15 < h < Lmax/10

Do :

On prend alors h=40cm et h=60cm pour les poutres porteuses des planchers.

h=30cm pour les poutres qui reoivent juste le chargement des murs.

h=20cm pour le chainage qui sert unifier le comportement des poteaux. La valeur de b restera

constante b=20cm

3. Planchers en corps creux :

Beaucoup de considration interviennent lors du choix du type de plancher :

a. Rsistance au feu :

e = 7cm pour une heure de coupe-feu.

e = 11cm pour deux heures de coupe-feu.

e = 17.5 cm pour quatre heures de coupe-feu.

Lpaisseur choisie assure une bonne rsistance au feu.

b. Isolation acoustique :

Le confort et lisolation acoustique exigent une paisseur minimale de : e = 12cm (vrifie)

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

13

c. Rsistance la flexion :

Dalles reposant sur deux appuis : Lx/35 < e < Lx/30

Dalles reposant sur trois ou quatre appuis : Lx/50 < e < Lx/40.

On opte pour un plancher hourdis de type (16+4) dont lpaisseur respecte les conditions mentionnes

ci-dessus.

II. Descente de charge :

Planchers tage courant :

Source

Revtement de carrelage

Enduit sous plafond

Cloisons

Planchers corps creux (20cm)

Mortier de ciment

Lit de sable

Soit alors :

G = 500 Kg/m2

Charge en Kg/m2

50

40

75

280

30

25

Q = 150 Kg/m2

La charge dexploitation au RDC est 450 kg/m 2

Mur extrieur tage courant 414kg/m

Mur extrieur RDC 550kg/m

Planchers terrasse :

Source

Couche de papier kraft

Gravillon de protection

Forme de pente

tanchit multicouche

Etanchit + Isolation thermique

Planchers corps creux (20cm)

Charge en Kg/m2

20

85

110

30

20

280

Soit alors :

G = 540 Kg/m2

Acrotre = 200Kg/m

Q = 150 Kg/m2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

14

Remarque :

Dans le poids propre des planchers corps creux on ne tient compte que du poids mort du plancher car

la descente de charge sera effectue avec un logiciel de calcul qui tient compte du poids propre bu

bton arm. De plus une charge de 2.2KN/m2 doit tre pris en compte sur les poutres et qui

correspond aux chargement sans PP de la dalle.

=> (-poids propre du plancher)

Escaliers :

Paliers :

Source

Revtement

Enduit sou plafond

Dalle en bton arm

Charge en Kg/m2

140

30

0 .12 x 2500 = 300

Total = 470 kg/m2

Vole :

Source

Revtement

Induit sous plafond

Poids des marches

Poids du paillasse

TOTAL

Charge Kg/m2

140

30

180

(0.12 x 2500) / cos (30) = 350

700

Charges dexploitation : 2.5 KN

Combinaison de charges adoptes

Tel que : G charge permanente, PP poids propre des lments, Q charge dexploitation, Ex et Ey charges

sismique respectivement au sens de x et y

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

15

III. Rsultats de la descente de charges :

La descente de charge a t tablie laide du logiciel du calcul des structures Robot Structural

Analysis.

1. Charges appliques sur les poteaux :

EMPLACEMENT POTEAUX DE FONDATIONS

On compte 19 poteaux (17 pour tages courants) qui sont soumis des charges verticales qu'ils

transmettent jusqu'aux fondations. Le tableau suivant donne la charge applique sur les poteaux en

chaque tage.

Remarque : certains poteaux pouvant crs des contraintes architecturelles sont arrts au-dessous

des tages concerns. Afin de compenser cette action des nouveaux poteaux sont implants pour

quilibrer les charges.

Exemple :

POTEAUX RDC

POTEAUX TAGES

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

16

Limage de gauche reprsente une vue 3d des poteaux du RDC. On la comparant avec limage de droite (tage

courant), on remarque limplantation de nouveaux poteaux au dtriment dautres dont le prolongement a t

suspendu.

Rsultat de la descente de charges pour les poteaux de fondations :

Remarque : La combinaison la plus dfavorable pour tous les poteaux reste celle de lELU => 1.35(PP+G)+1.5Q

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

17

Tableau rcapitulatif :

Poteaux

199

201

202

203

204

205

207

209

210

211

212

213

214

215

281

363

390

Cas

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

7 (C)

FX [kN]

252,91>>

260,71>>

243,66>>

357,49>>

357,19>>

339,89>>

153,24>>

201,04>>

596,68>>

484,76>>

596,17>>

504,68>>

412,43>>

572,58>>

400,19>>

291,40>>

152,40>>

2. Charges appliques sur les poutres :

Les charges surfaciques des planchers sont rparties au niveau des poutres laide du logiciel de calcul

aux lments finis ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS qui nous donne directement les sollicitations de

calcul selon les diffrents cas de charges.

Sollicitations dans les poutres

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

18

Les extrmes globaux (appuis et trave) se situent au niveau de la poutre du premier tage, servant de

plateforme pour les poteaux implants .

Ceci parait logique vu la grande charge achemin par les poteaux crant ainsi des moments de flexions

important, surtout quil ny a aucun lment porteur au-dessus de leurs axes part la poutre concerne.

EXTRMES GLOBAUX

CHAPITRE IV : Dimensionnement des lments structuraux et secondaires

Dimensionnement des lments structuraux :

1. Dimensionnement des poteaux : :

a) Hypothses de calcul :

Les poteaux sont des lments de structure qui sont gnralement verticales et sont destins

transmettre les charges gravitaires provenant des planchers vers le systme de fondation, et dans le

cas dun btiment courant ils ninterviennent pas au contreventement de la structure, ils sont donc

calculs par la mthode forfaitaire du BAEL selon les hypothses suivantes :

-lancement limit ( < 70)

-Effort

normal

concentr

Justification selon lELUR seule

b) Mthode forfaitaire du BAEL :

Paramtres de calcul :

Rayon de giration minimal imin :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

19

lancement :

=

lf : longueur de flambement ( lf = 0.7 l )

-Llancement est limit 70 pour rester dans le domaine de validit de la mthode forfaitaire

-La longueur de flambement est prise 0.7l0 dans le cas des poteaux encastr dans un massif de

fondation ou bien assembl des poutres ayant au moins la mme raideur que lui dans le sens

considr et le traversant de part en part.

Coefficient de flambement :

Coefficient qui rassemble les paramtres cits prcdemment pour tenir compte de leffet du

flambement dans le poteau

Dtermination des aciers :

La section dacier ncessaire pour quilibrer leffort Nu agissant sur le poteau selon la mthode

forfaitaire du BAEL se calcul comme suite :

As

Nu : effort normal calcul lELU

Br : la section brute du bton (Br = (a-0.2)x(b-0.2))

Dispositions constructives :

Armatures longitudinales :

Section minimales :

A (4u) = 4 (2x (a+b)) cm2

Armatures minimales

A (2%) = 0.2 x

La section dacier prise en compte est :

A = max [As ; A (4u) ; A (2%)]

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

20

Armatures transversales :

Diamtre minimal :

l : Diamtre minimal des armatures longitudinales

t : Diamtre minimal des armatures transversales

Espacement :

St min {15 l ; 40 cm ; a + 10 cm}

Longueur de recouvrement :

Lr 24 l

c) Exemple de dimensionnement :

Dans ce paragraphe on va traiter le dimensionnement dtaill du poteau 2, cest le poteau le plus

sollicit dans le btiment.

Descente de charge :

On a fait un calcul manuel pour le poteau 2 et le schma suivant illustre les charges dans diffrents

niveaux du poteau :

H tage 2

H tage 1

H RDC

H VIDE sanitaire

Rsultat

G

47.718

51.48

59.7

58.3

217.19

Q

6.88

6.88

8.36

23.08

45.2

G = 217.19 KN

Q = 45.2 KN

ELU =>1.35 G + 1.5 Q = 360.82

ELS =>G + Q = 262.39

Remarque

Compte tenu du fait que la descente de charge na pas pris en compte le principe de continuit, il

a t ncessaire de multiplier leffort tranchant rsultant des traves continues par un coefficient

de 1.15 (voir Rgles BAEL pour les ossatures courants).

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

21

Caractristiques gomtriques :

Longueur

libre l0

Vide

1.8

sanitaire

N

1er

4

ETAGE

N

2em 3

e

ETAGE

N

3em 3

e

ETAGE

Longueur de

Section

flambement

Moment

dinertie

(m4)

Rayon

de

giration

Coeff De

Elancement

flambement

3.36

25x35

0.00089

0.104

12.11

0.83

2.1

25x35

0.00089

0.101

27.71

0.755

2.1

25x30

0.00056

0.0866

24.24

0.77

2.1

25x25

0.000325

0.0721

29.09

0.746

Ferraillage du poteau :

Le tableau suivant regroupe les sections daciers thoriques requises pour chaque niveau du poteau 2.

Niveau vD

Niveau RDC

N 1eme ETAGE

N 2eme ETAGE

Nu

0.360

0.247

0.154

0.074

Asth

-22.34

-24.81

-22.86

-20.25

Remarque : Quand larmature thorique est ngative le bton peut reprendre leffort tout seul, et on

doit alors vrifier les armatures minimales dans les dispositions constructives.

Dispositions constructives :

Armatures longitudinales :

Armatures minimales :

Niveau Vide sanitaire et RDC :

A (4u) = 8 x (a+b) = 4,8 cm2

A (2%) =

= 1,75 cm2

max [As ; A (4u) ; A (2%)] = 4.8 cm2

Soit alors : 6 HA 12

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

22

Niveau 1 er tage :

A (4u) = 8 x (a+b) = 4.4 cm2

A (2%) = 0,2 x

= 1,5 cm2

A = max [As ; A (4u) ; A (2%)] = 4.4 cm2

Soit alors : 4 HA 12

Niveau 2 me tage :

A (4u) = 8 x (a+b) = 4 cm2

A (2%) = 0,2 x

= 1,25 cm2

A = max [As ; A (4u) ; A (2%)] = 4 cm2

Soit alors : 4 HA 12

Armatures transversales :

Diamtre minimal :

= 6 mm (pour tous les niveaux)

Espacement :

St min { 15 l ; 40 cm ; a + 10 cm} =

-min { 18 cm ; 40 cm ; 35 cm} = 18 cm ,

RDC , Vide sanitaire

-min { 18 cm ; 40 cm ; 35 cm} = 18 cm ,

Niveaux tage 1 , 2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

23

Tableau rcapitulatif :

Armatures longitudinales

Armatures

calcules

Les barres

Section darmature

Armatures

transversales

t

Longueur de

recouvrement

St

Vide

sanitaire

4.8 cm2

6 HA 12

14 mm

3.6 cm2

6mm

18 cm 29 cm

RDC

4.8 cm2

6 HA 12

12 mm

3.6 cm2

6mm

18 cm 29 cm

1er tage

4.4 cm2

4 HA 12

12 mm

3.6 cm2

6 mm

18 cm 29 cm

4 HA 12

12 mm

3.6 cm2

6 mm

18 cm 29 cm

2eme tage 4 cm2

Plan dexcution :

ferraillage du poteau 2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

24

d) Rsultats de ferraillages de tous les poteaux :

Sachant que larmature minimale impose par le BAEL pour les poteaux du RDC est Amin = 4,4 cm2 ce

qui est quivalent 4HA12

On calcul alors leffort normal au-del de lequel les poteaux doivent tre dimensionn :

On a :

Nseuil

] = 87 T

On ne fera donc le calcul du ferraillage que pour les poteaux dont la charge dpasse ce seuil, et puisque

on a aucun poteau qui dpasse ce seuil Les armatures seront ferraills avec une section minimal

darmatures : 4HA12

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

25

2. Dimensionnement de poutre :

a) Hypothse de calcul :

Les poutres sont des lments porteurs sollicites par des moments de flexion et des efforts tranchants

dues aux charges gravitaires, le calcul se fera alors en flexion simple selon les combinaisons

fondamentales ELU et ELS en considrant la fissuration peu prjudiciable.

b) Calcul dune poutre continue :

On traitera dans ce paragraphe le ferraillage dtaill de la poutre X (20x40) situe sur laxe 4 (poutre

porteuse) dun tage courant. (Haut.1er tage). (Les dimensions des barres sont prsentes dans les figure de

plans illustr dans la partie annexe).

Ltude dune telle poutre continue se fera par la mthode Forfaitaire vu que ltude respecte les

conditions suivantes :

Dautre part, on optera pour la mthode de Caquot pour une poutre secondaire vu lingalit des

inerties.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

26

Tri des charges sur la poutre x :

Charge 1 (rpartie)

Gplancher = (3.2-0.25)/2x5 = 7.38 KN/ml

Qplancher=1.5x(3.2-0.25)/2 = 2.22 KN/ml

Charge 2 (rpartie)

Gplancher = 5x(3.2-0.25)/2 = 7.38 KN/ml

Qplancher=2.22 KN/ml

Charge 3 (rpartie)

Gplancher = 5x(3.1-0.25)/2=7.12 KN/ml

Qplancher=1.5x(3.1-0.25)/2=2.2 KN/ml

Charge 4 (concentre)

G= Vg = [(25x0.2x0.2)+(2.2x0.2)] x (3.2-0.25)/2 =2.12 KN

Q=(1.5x0.2) x (3.2-0.25)/2 =0.45 KN

Charge 5 (concentre)

Pg =( 0.2x0.15x25 +2.2x0.2) x 0.8/2 = 0.5KN

Pq= 0.2x1.5x0.8/2 = 0.13KN

G=Vg = 2.12 + Pgx1.13/2.95 = 2.3 KN

Q=Vq= 0.45+ Pqx1.13/2.95 = 0.5 KN

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

27

Charge 6 (concentr)

On optera dans ce cas pour une autre mthode de calcul, vu que pour calculer la charge de la poutre

Y il faut imprativement calculer la charge concentre reposant sur cette dernire (point A), ce qui

nous ramne vers la poutre continu Z dont les moments sur appuis seront calculs par la mthode

de Caquot dans le but de trouver leffort tranchant agissant sur le point A.

a/ calcul de la charge concentr sur la poutre y gnr par la poutre z :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

28

Application pour la poutre continue

Valeurs des charges rparties :

pgw=0.2x0.2x25 + 2.2x0.2=2.1KN/ml

pge = 5x(3.1-0.2)/2 + 2.2x0.2 +25x0.2x0.4 = 9.69KN/ml

pqw = 0.2x1.5 = 0.3 KN/ml

pqe = (0.2x1.5)+ 1.5 x(3.1-0.2)/2 = 2.48KN/ml

Longueurs considrer

Lw= 3 0.23 =2.77 m

Le = 0.8 x 1.2 = 0.96 m

Moments quadratiques des sections :

Ie = bh3 / 12 = 0.2 x 0.43 = 1.07x10-3

Iw= a4/12 = 0.24 /12 = 1.34x10-4

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

29

Application => Moments sur appuis (Mi) :

M2g = -1.84 KNm

M2q = -0.26 KNm

Calcul de leffort tranchant V ( isostatique de la trave de rive et intermdiaire )

Vgdroite( isostatique ) = (0.2x0.2x25 + 2.2x0.2) x 2.77/2 = 2.16KN

Vqdroite (isostatique) = 0.2x1.5x1.5 =0.45KN

Vggauche (isostatique )= (0.2x0.4x25 +2.2x0.2 + 5x2.85/2 ) x (1.2)/2 = 5.73KN

Vqgauche( isostatique ) = (0.2x 1.5 + 1.5x2.85/2 ) x1.2/2 =1.46KN

On peut dduire alors la valeur de leffort tranchant de droite par la formule de Caquot pour

leffort tranchant :

Vg(droite) = Vdroite( isostatique ) + (M i+1 - M i) /(2.77) = 2.16 + 0.8 = 2.96KN

Vq(droite) = 0.56 KN

Vu que les valeurs des moments sur appuis sont tres petits et Vg(iso) > Vd(iso),il est pas

obligatoire de calculer le moment Mi+1 .Donc par scurit on optera pour :

G = Vg = 2 x Vggauche (isostatique )= = 11.46 KN

Q = Vq = 2x Vqgauche( isostatique ) = 2.92KN

b/calcul des autres charges rparties sur la poutre y :

G11 = (2.77 x 5) / 2 = 6.92 KN

Q11 = (2.77 x 1.5)/2 = 2.08 KN

G12 = (2.95x5)/2 = 7.38 KN

Q12 =(2.95x1.5)/2 =2.21 KN

G3=(2.77x5) /2 = 6.92 KN

Q3=(1.5x2.77)/2 =2.08 KN

G4=(2.2x0.2)+(2.5x0.2x0.4)=2.74 KN ( Charges directes sur la poutre )

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

30

Q4=1.5x0.2 = 0.3 KN

c/ Calcul de la charge concentr total agissant sur la poutre x:

Comme il sagit dune trave de rive leffort tranchant rsultant galera leffort tranchant

isostatique sur lappui de rive :

Vg = G3 (6.35-1.43)/6.35 + G4/2 +G5x(6.35-3)/3.65 + G1x(1.5)/6.35 = 38 KN

Vq= Q3 (6.35-1.43)/6.35 + Q4/2 +Q5x(6.35-3)/3.65 + G1x(1.5)/6.35 = 10KN

Charge 7 : (console)

G= (1.42+1)x5 +2.2x0.2+25x0.4x0.2 = 14.54 KN/ml

agissant sur une longueur de 0.8m

G=2.2x1.2+2.2x1.42+25x0.4x1.2+25x0.4x1.42 =32KN/ml agissant sur une longueur de 0.2m

Q= (1+1.42+0.2)x3.5= 9.17 KN/ml

agissant sur une longueur de 1m

Charge 8 : (agissant sur la surface de la poutre +Poids propre)

G=25x0.2x0.4 + 2.2x0.2 = 2.44 KN/ml

Q =1.5w0.2 =0.3KN KN/ml

Rcapitulatif des charges agissant sur la poutre x :

Trave de droite ( rive )

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

31

Trave de gauche :

Console :

Application de la mthode forfaitaire :

a/Moments : ELU

M0 = moment maximal dans la trave de rfrence (isostatique, soumise aux mmes charges et de

mme porte que la trave tudie), Mw et Me ou (Ma) = valeurs absolues des moments

respectivement sur l'appui de gauche et sur l'appui de droite de la trave continue, Mt = moment

maximal dans la trave continue.

Avec, pour la trave considre : q somme des charges variables,

g somme des charges permanentes

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

32

Calcul des moments sur appuis :

Si la trave de rive est solidaire dun poteau le moment sur appuis gale 0.15Mo

Moment isostatique : ( calcul par robot )

-Poutre de droite (rive) => Md0 = 109.25KNm

-Poutre de gauche => Mg0 = 73KNm

-Console => MO = -21.52KNm

-Comme M0(droite) > M0(gauche) on dduit que le moment sur appuis gal :

Ma = 65.55 KNm appui intermdiaire

Mrd = Mox0.15 = 16.5 KNm appui de rive droite

Mrg = 21.52KNm moment dencastrement de la console

Conditions satisfaire :

-on doit avoir

Avec alpha = (q)/ (g+q) = 0.22

Donc la valeur de Mt devra tre en moins gal :

Mt + (Mw+Me) /2 => Max [(1+0.3x0.23)M0 , 1.05M0]

Mt+ (Mw+Me) /2 >= 1.07 Mo

Trave droite : Mw = 0.6 Mo et Me=0.15Mo

Mt + (Mw+Me) /2 >= 116.89 KNm

Mt >=116.89-(65.55+ 16.5/2)

M(d)t >= 75.89 KNm

=> Max ( 1.07M0 , 1.05M0 )

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

33

Trave gauche : Mw = 21.52KNm (appuis de console) et Me=0.6Mo=65.55

Mt + (Mw+Me) /2 >= 76.65 KNm

Mt >= 76.65 ( 21,52+65.55)/2

M(g)t >=

33.35 KNm

Vrification des armatures minimales : il faut que :

Vrifi => M(d)t = 75.89KNm

M(d)t >= (1.2 + 0.3)/2 M(d)0

=> M(d)t >= 0.63 M(d)0

M(g)t >= (1.2 + 0.3)/2 M(g)0

=> M(g)t >= 0.63 M(g)0 = 46KNm

non Vrifi

=> M(g)t = 46KNm

b/effort tranchant : ELU

Calculs en faisant abstraction de la continuit.

Sauf sur l'appui voisin de rive o : - soit on tient compte des moments de continuit valus, - soit

on majore forfaitairement les efforts tranchants de la poutre de rfrence : '.''_

de 15 % pour les poutres deux traves

de 10 % pour les poutres plus de deux traves.

Dans notre cas leffort tranchant sera major par 1.15.

Rsultat Robot :

Trave de droite :

Trave de gauche :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

34

Console :

On retrouve la fin les rsultats suivant :

V appui (console + trave gauche ) = 66.76+38.78 =105.54Kn

V appui (trave gauche + trave droite) = (66.11+103.7)x1.15 =195.28KN

V appui (trave droite) = 63.81KN

On refait la mme chose pour lELS :

Trave droite :

Mo = 71.25KNm

et

Vg=68KN

Trave gauche : Mo = 52.84KNm

et Vg= 48.4 KN

Console : Mo= -15.04KNm

Vg= 27.28KN

et

Vd=42.7KN

Vd= 47.87KN

Les valeurs de leffort tranchant sont reprsentes en valeurs absolues

Moment sur appuis (valeurs absolue)

Ma=0.6x71.25= 42.75 KNm appuis intermdiaire.

Mrd= 0.15x 71.25 =10.69 KNm appui droit rive.

Mrg= 15.04 KNm moment dencastrement de la console.

Moments en trave

Trave droite : Md(t) = 48.12 KNm

Trave de gauche : Mg(t) = 33.28 KNm

Effors tranchants

V appui (console + trave gauche) = 75.68 KN

V appui (trave gauche + trave droite) = 133.25 KN

V appui (trave droite) = 42.7 KN

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

35

Tableau rcapitulatif :

Moments maximaux (KNm)

Sur trave

Console

ELU

ELS

21.52

15.04

Effort tranchants

Maximaux dans les traves

(KN)

Sur appuis

Trave

droite

75.89

48.12

Trave

gauche

46

33.28

Console

-21.52

-15.04

Appui

Interm

-65.55

-42.75

Appui

de rive

-16.5

-10.69

Console

38.78

27.28

Effort tranchant intermdiaire a t multipli par 1.15

Ferraillage longitudinale et transversale :

a/Armatures longitudinales :

Les poutres seront dimensionnes lELU et vrifi lELS.

Dimensionnement lELU :

Fe500

- s = 1.15

donc : fsu = 434.8 MPa

fc28 = 25 MPa

donc :

- b = 1.5

fbu = 14.17 MPa

ft28 = 0.6 + 0.06 fc28 = 2.1 MPa

Ferraillage des traves :

0.2m

Mu (droite) = 76 kN.m

Mu (gauche) = 46 kN.m

d

=

0.9h

=0.36m

0,40 m

On calcule le moment rduit :

Trave droite

0.207

Trave gauche

0.125

e = 0.371 pour un acier Fe500

on a :

=> Pas darmatures daciers comprims

Trave

gauche

76.02

55.05

Trave

droite

119.26

78.2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

36

la section dacier est donne par :

As

Application

Trave droite :

Donc

u = 1.25

u = 0.8 u = 0.234

0.293

As = 5.49 cm2

=>

Trave gauche : (intermdiaire)

u = 1.25

0.167

u = 0.8 u = 0.134

Donc

=>

As = 3.14 cm2

b/Ferraillage des appuis intermdiaires (chapeaux) :

(Mme formule que paragraphe a)

Appui droit :

-Ma = -16.5 KNm

-= 0.045

-As =1.08 cm2

Appui intermdiaire :

-Ma = -65.55 KNm

- =0.178

-As= 4.64 cm2

Appui gauche (console) :

-Ma = -21.52 KNm

-= 0.06

-As= 1.45cm2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

37

Vrification lELS :

Contrainte limites de calcul :

Limite de compression du bton :

Limite de traction des aciers :

= 0.6 fc28 = 15 MPa

(fissuration peu prjudiciable)

st = fe

b

Vrification du ferraillage en trave :

-La position de laxe neutre Y est donne par lquation de 2nd degr suivante :

BY2 + 2n (As+As) Y - 2n (Asd+ Asd) = 0

-Le moment dinertie de la section homognise :

I =

+ nAs (Y-d)2 + nAs (d-Y)2

As : Armatures tendues

As: Armatures comprimes (AS=0)

n = 15

Application

Trave droite

Ms = 48.12 KNm

= > Y = 13.6 cm

=> I = 0.0005809 m4

K =

82.83

Les contraintes dveloppes dans la section lELS sont alors:

st = nK (d-Y) = 278.3 MPa fe

b = K Y = 11.26 MPa 0.6 fc28

Les ingalits sont vrifies la fois on retient alors la section calcule lELU.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

38

Trave gauche

Ms = 33.28 KNm

= > Y = 10.88 cm

=> I = 0.0003868 m4

K =

87.38

Les contraintes dveloppes dans la section lELS sont :

st = nK (d-Y) = 330.29 MPa fe

b = K Y = 9.5 MPa 0.6 fc28

Les ingalits sont vrifies la fois on retient alors la section calcule lELU.

Vrification du ferraillage aux appuis :

Mme formule que le paragraphe prcdent :

Appui droit

Appui intermdiaire

Appui gauche (console)

Ms = 10.69 KNm

Ms = 42.75 KNm

Ms=15.04

Y= 3.84 cm

Y=12.72

Y=7.82cm

I = 0.0001929m4

I=0.0005207m4

I=0.0002046 m4

K= Ms/ I = 55.53

K=82.01

K=73.5

st = nK (d-Y) = 267 MPa fe

b = K Y = 2.13 MPa 0.6 fc28

st = nK (d-Y) = 286 MPa fe

b = K Y = 10.43 MPa 0.6 fc28

st = nK (d-Y) = 310 MPa fe

b = K Y = 5.74 MPa 0.6 fc28

Les ingalits sont vrifies la fois on retient alors la section calcule lELU.

Vrification des armatures longitudinales :

Vis--vis la condition de non-fragilit :

Amin > 0.23bd

= 0.8 cm2 (condition vrifie en traves et en appuis)

Vis--vis le pourcentage darmatures minimales impos par le RPS2000 :

ARPSmin

B = 3.36 cm2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

39

On remarque que ARPSmin est suprieur AS en trave intermdiaire, et en outre des sections aux

appuis.(appuis droit et appui console)

Par consquent ces sections vont tre remplaces par la section minimale : 3.36 cm2.

Ferraillage rel :

Section thorique

Choix des barres

Trave droite

5.49 cm2

4HA14

Trave Interm.

3.36 cm2

3HA14

Appuis droit

3.36 cm2

3HA14

Appuis Interm

4.64 cm2

4HA14

Appuis Console

3.36 cm2

3HA14

Section relle

6.16 cm2

4.62 cm2

4.62 cm2

6.16 cm2

4.62 cm2

Longueurs des chapeaux et arrts des barres :

Les arrts des barres sont dtermins forfaitairement si la charge dexploitation est au plus gale la

charge permanente (BAEL. Annexe E.1.3)

FIGURE 15 : LONGUEURS DES CHAPEAUX ET ARRTS DES BARRES

0.25 Max {l3 ; l2} = 1.1 m

0.25 Max{ l1.l2} = 1.1m

0.1 l3 = 0.42 m

0.1 l2 = 0.44 m

Tel que :

L1 = 1m

L2=4.4m

L3=4.17m

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

40

b/Armatures transversales :

Les poutres seront justifies vis--vis de leffort tranchant lELU :

Contrainte tangentielle conventionnelle :

= min {

; 5 MPa} = 3.33 MPa

Trave droite L3=4.17m

Sachant que Vu max= 119.26 KN, alors :

= 1.65MPa

On peut alors utiliser des armatures transversales droites = .

Choix du diamtre :

] = 6 mm

On choisit alors un cadre de 6mm dont la section dacier est : At = 2 x 0.28 = 0.56 cm2

Dispositions constructives :

Stmax Inf {0.9d; 40cm} = 32.4 cm

Calcul despacement :

St

En fissuration peu prjudiciable et sans reprise de btonnage le coefficient k=1

On adoptera par la suite la mthode analytique reposant sur lquation de leffort tranchant tout au

long de la trave Vu(x)= -43.9x+119.26

-on Calcule le premier espacement St0 pour Vu0 x = 0 et placer le premier cadre St0/2

=> on trouve St0= 0.10m

- on Rpte ensuite lespacement n= 2 fois (avec n nombre de mtres dans la 1/2 =>4.17/2=2.08)

- on calcule leffort tranchant pour cette nouvelle abscisse x = st0/2 + n.st0

- on calcule le nouvel espacement st pour ce nouveau Vu

- on rpte lopration jusqu atteindre Vu = 0 ou stmax

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

41

Do le tableau suivant :

X

0

Vu

[MN]

0.119

0.102

St retenu

[m]

0.10

0,10/2+2x0,10 = 0,25

0.1082

0.125

0.12

0.25+2x0.13=0.51

0.09687

0.1543

0.15

0.51+2x0.15=0.81

0.0837

0.2067

0.20

0.81+2x0.2=1.21

0.06614

39>

Stmax

0.32

[m]

St <

nombre

2

Rpartition des armatures transversales : 22Ha6

Trave gauche : L2=4.4m

Vu=66.67 KNm

= 0.92 Mpa

On peut alors utiliser des armatures transversales droites = .

Stmax Inf {0.9d; 40cm} = 32.4 cm

Vu que Vd=Vg on adopte la mthode de Caquot pour la rpartition des armatures transversales

On calcule le premier espacement pour Vu(max) = 66.76 KNm, en adoptant la formule mentionne

prcdemment St

. Do :

St0 = 37cm > 32.4cm

Lespacement calcul est important du fait de la capacit du bton rsister la traction. Les cadres seront

donc espacs de 32cm au maximum avec des premiers cadres 32/2 = 16cm du nu de lappui.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

42

Soit le Schma de ferraillage suivant compte tenu des dimensions de la poutre.

Les contraintes rencontres lors de la rpartition a fait en sorte dutiliser un espacement hors-srie de

Caquot => 24. Par la suite on garde un espacement constant => 30cm.

Justifications aux appuis :

Ancrage par crochet normal

(BAEL A. 6.1,253) :

Pour un acier HA500 :

longueur de scellement

= 40l = 40 x 1.2 = 48 cm

ls

longueur dancrage

= 0.4 ls = 19.2 cm

la

longueur du retour rectiligne

= 2 = 2.4 cm

lr

Rayon de courbure minmal

= 5.5 = 6.6 cm

Profondeur dappui minimale :

a = la 2cm = 17.2 cm

a : reprsente la largeur de la bielle dabout.

La vrification de la bielle sur appui en compression impose :

4 cm

a 0.9d = 32.4 cm

Les 2 conditions sont la fois vrifies.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

43

Section minimale darmature infrieure sur appui :

As

1.4 cm2

Plan dexcution de la poutre porteuse

PLAN DEXCUTION DE LA POUTRE X

Remarque

Vu que lacier du chapeau est un HA14 et pour des fins conomique on peut choisir des acier de

montage de HA8

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

44

Dimensionnement des fondations

1. Dimensionnement dune semelle isole :

On se propose de dimensionner la semelle la plus charge dans le btiment situe au-dessous du

poteau 2.

a) Descente de charge :

La descente de charge t fait par le biais de ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

Charges transmises la semelle 2 ELU-ELS

b) Pr-dimensionnement de la semelle :

Hypothses de ltude :

Le pr-dimensionnement des semelles se fait ltat limite de service

Les charges appliques sont centres

Le sol est homogne avec une raction de 2.5 bar

Diagramme de rpartition des contraintes sur sol uniforme

Semelles rigides

Dimensions de la semelle :

On dtermine dabord la surface ncessaire pour rpartir leffort issu du poteau :

S

= 2.10 m2

La condition dhomothtie nous permet de calculer la largeur et la longueur de la semelle A et B en se

basant sur celles du poteau : a x b = 30x30 cm2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

45

Donc :

= 1.45 m

et B

= 1.45 m

On choisit alors A et B de telle sorte quelles soient des multiples de 0.05

Do :

A = 1.60 m et B = 1.60 m

On dtermine la hauteur de la semelle avec la condition de rigidit :

b = 1.9 m

Soit : d = 0.33 m

=>

on prend donc : h = 40 cm

Vrification des dimensions obtenues :

Leffort normal devient :

N = Ns + Poids propre de la semelle = 0.421 + 1.024 m3 x 0.025 MN/m3 = 0.4466 MN

1.74 bar <

= 2.5 bar

Les dimensions dfinitives de la semelle sont alors :

A = 1.60 m

B = 1.60 m

H = 0.4 m

c) Calcul darmatures :

Matriaux :

Bton : B25

Acier : Fe500

Les armatures sont calcules ltat limite ultime de rsistance par la mthode des bielles

comprimes.

Pour la nappe infrieure parallle B :

= 7.25 cm2

As

On adopte alors :

7HA12 = 7.25 cm2

Pour la nappe infrieure parallle A :

7.25 cm2

As

On adopte alors :

7HA12 = 7.25 cm2

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

46

d) Dispositions constructives :

Les armatures disposes suivant le grand cot constitueront le lit infrieur du quadrillage, elles doivent

tre munies de retours ou crochets pour quilibrer leffort provenant des bielles. Ces retours ou

crochets doivent avoir un rayon de courbure suffisant pour satisfaire la condition de nom crasement

du bton, ces retours se feront avec un angle au centre de 120 au minimum.

e) Principe de ferraillage :

Plan dexcution de la semelle isole sous poteau 28

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

47

2. Dimensionnement dune semelle isole excentre :

Introduction :

Une semelle est dite excentre si la rsultante des efforts verticaux ne concide pas avec son centre de

gravit. Ce cas peut se prsenter aux limites de proprit ou au droit de joints de tassement ou la

proximit des poteaux prvus le long du mur mitoyen ou on na pas la possibilit de trouver des

semelles suffisamment tales.

La solution la plus utilise consiste crer une poutre rigide dite poutre de redressement reliant la

semelle excentre la semelle voisine.

Exemple de calcul :

On va traiter le cas de la semelle sous poteau 2, qui sera relie avec la semelle sous poteau 4 par une

longrine de redressement afin dobtenir une rpartition uniforme des contraintes sous la semelle

excentre.

quilibre statique :

schma de la longrine de redressement

On admet quune partie de la charge Nu1 est utilise pour amener une rpartition uniforme des

contraintes du sol sous la semelle excentre.

On commence par dterminer les rsultantes R0 et R1 :

Soit G1 le centre de gravit de la semelle centre

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

48

M/G1 = 0 :

3.1N

Donc:

Or:

R0

R0 =

Dautre part :

(1)

x S = 25 x S (2)

donc : S = B

On implantant lexpression de (2) dans (1), on obtient une quation de 3me dgre de B, qui a 3 racines,

dont une correspond la valeur de la longueur de notre semelle B = 1.82 m. En dduit A = 1.3

Donc : R0 = 46.8 T

F/z = 0 : R1 + R0 = Nu1 + Nu0 = 95.7 T

R1 = 48.9 T

-Le calcul des aciers de la semelle 1 se fait sous la charge rduite Nu1 de faon classique.

-Le calcul des aciers de la semelle excentre dans le sens transversal se fait par la mthode des bielles.

-Dans le sens longitudinal, il faut faire le calcul de la poutre de redressement sous le chargement donn

sur la Figure :

La charge rpartie au-dessous de la semelle due au sol est alors : q

La charge concentre lextrmit de la longrine est : P = 59.7 48.9 = 10.8 T

Chargements prendre en compte dans le calcul de la poutre de redressement

Dtermination des efforts internes :

T/ml

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

49

On a dtermin les efforts internes dans ce diagramme par la mthode des coupures :

Vmax = 308.28 KN

Mmax = 224.05 KNm

Ferraillage des lments :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

50

1/Ferraillage de la longrine :

La longrine sera ferraille dans le sens longitudinal en se basant sur le diagramme ci-dessus.

Hypothses et donnes de calcul :

-Bton B25

-Acier Fe500

-Calcul lELU

a/Armatures longitudinales :

Coffrage de la longrine :

Afin dassurer son rle la longrine doit tre rigide et cela se traduit par la vrification de la condition

suivante :

43 cm

On choisit alors une section de 25x50 cm2, puisquelle vrifie largement la condition de rigidit et

puisquon a des moments importants.

Calcul de la section dacier :

Mu = 224 KNm

es =

500

=

1.15200103

= 2.175 %

3.5

l = 3.5+ = 0.617

L = 0.8 L ( 1-0.4L ) = 0.372

On calcule le moment rduit :

Donc :

=

L 0.472

On aura besoin juste des armatures tendus :

Avec :

= 1.25 ( 1 ) =0.5

Z = 0.45 (1-0.4 ) = 0.36

Donc :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

51

Ast =

Ast =

0.224

0.36434.7

= 14.31 cm 2

6 HA 20

b/Armatures transversales :

Contrainte tangentielle conventionnelle :

= min {

; 5 MPa} = 3.3

Sachant que Vu =308.28 KN, alors :

= 2.4 MPa

On peut alors utiliser des armatures transversales droites =

Choix du diamtre :

; l ] = 14 mm

On choisit alors {cadre + trier} de 6 mm

La section dacier est alors : At = 4 x 0.28 = 1.13 cm2

Calcul despacement :

=6.5 cm

En fissuration peu prjudiciable et sans reprise de btonnage le coefficient k=1

Dispositions constructives :

St Inf {0.9d; 40cm} = 40 cm

St

cm

On choisit alors un espacement constant de 6.5 cm dans toute la poutre.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

52

2/Ferraillage de la semelle excentre:

Le calcul de cette semelle se fera dans le sens transversal dune faon classique en utilisant la mthode

des bielles :

Hypothses et donnes de calcul :

Bton B25

Acier Fe500

Calcul lELU

Nu = 36 T Ns = 25.8 T

B = 1.82 m on pose B= 1.90 m

= 2.5 bar

A = 1.3 m on pose A = 1.4 m

h = 40 cm

a*b = 25*35 cm

Contrainte admissible :

= 2.5 bar

Calcul de la section dacier transversale :

As

= 3.31 cm2

5HA10

On adopte alors :

pour la nappe inferieur parallle B :

= 4.45 cm2

As

on adopte alors :

6HA10

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

53

Schma de ferraillage :

Plan dexcution de la longrine + semelle excentre + semelle centre

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

54

Dimensionnement des lments secondaires :

Dimensionnement des escaliers :

a) Calcul des sollicitations :

Schma statique et principe de calcul :

Le modle statique ci-dessous reprsente le vol et une partie du paillasse par une poutre isostatique

bi-appuye : ( les escaliers en 1m de largeur)

:

SCHMA STATIQUE DE LESCALIER ( ZONE EN NOIR )

Sollicitations de calcul :

Etat limite ultime ELU :

Charges :

-Pu1 = 1.35G1+1.5Q = 13.2 KN/m

-Pu2 = 1.35G2+1.5Q = 10.1 KN/m

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

55

Diagrammes du moment flchissant/effort tranchant :

Etat limite ultime ELS

Charges :

-PS1 = G1+Q = 9.5 KN/m

-PS2 = G2+Q = 7.2 KN/m

Diagrammes du moment flchissant :

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

56

Tableau rcapitulatif :

ELU

ELS

En trave

Sur appuis

Moment flchissant

17.3 KN

0.15 M0 = 2.6 KN

Effort tranchant

18.98 KN

Moment flchissant

12.29 KN

0.15 M0 = 1.85 KN

-Les moments sur appuis ont t calculs par le biais de la mthode forfaitaire dj trait lors du

dimensionnement de la poutre X.

-Puisque lescalier est encastr la poutre aux deux extrmits, la valeur du moment sera gale 0.15M0.

Ferraillage de lescalier :

Le calcul de la dalle se fera comme pour une poutre rectangulaire de dimensions (bxh) = (1x0.12)

soumise la flexion simple, selon les combinaisons fondamentales ELU-ELS, en considrant la

fissuration peu prjudiciable.

a/Armatures longitudinales :

Dimensionnement lELU :

-Fe500

- s = 1.15

-fc28 = 25 MPa

- b = 1.5

- fed = 434.8 MPa

- fbu = 14.17 MPa

-ft28 = 0.6 + 0.06 fc28 = 2.1 MPa

Ferraillage en trave :

-

Mu = 17.3 KNm

1m

d=0.9xh=0.1m

On calcule le moment rduit :

- =0.122

-e = 0.371 pour un acier Fe500

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

57

comme

la section dacier est donne par : ( mthode simplifi <0.270 )

As = Mu / (zb x fed)

tel que zb=d x (1-0.6xe) = 0.093m

Donc :

As = 4.27 cm2

Ferraillage sur appuis :

Les appuis doivent quilibrer un moment de 0.15M0 .

-Ma = 2.6 KNm

On calcule le moment rduit :

= 0.018

la section dacier est donne par :

As = Mu / (zb x fed)

tel que zb=d x (1-0.6xe) = 0.099m

Donc :

As = 0.6 cm2

Vrification lELS :

Contrainte limites de calcul :

Limite de compression du bton :

Limite de traction des aciers :

= 0.6 fc28 = 15 MPa

(fissuration peu prjudiciable)

st = fe

b

Vrification du ferraillage en trave :

Ms = 12.29 KN.m

La position de laxe neutre Y est donne par lquation de 2nd degr suivante :

BY2 + 2n (As+As) Y - 2n (Asd+ Asd) = 0

As : Armatures tendues

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

58

As: Armatures comprimes (AS=0)

n = 15

-Donc : Y = 3 cm

-Le moment dinertie de la section homognise :

I=

+ nAs(Y-d)2 + nAs(d-Y)2

- I =0.000041 m4

-K = Ms/I = 300

-Les contraintes dveloppes dans la section lELS sont :

st = nK (d-Y) = 314 MPa fe

b = K Y =9 MPa 0.6 fc28

Les deux ingalits sont vrifies la fois on retient alors la section calcule lELU.

Vrification du ferraillage sur appuis:

-Ms = 1.85 KNm

-La position de laxe neutre Y est donne par lquation de 2nd degr suivante :

BY2 + 2n (As+As) Y - 2n (Asd+ Asd) = 0

As : Armatures tendues

As: Armatures comprimes (AS=0)

n= 15

-Donc : Y = 1.25 cm

-Le moment dinertie de la section homognise :

-Donc :

I=

+ nAs(Y-d)2 + nAs(d-Y)2

I = 0.00000754 m4

-K = Ms/I = 245

-Les contraintes dveloppes dans la section lELS sont :

-st = nK (d-Y) = 322 MPa fe

-b = K Y = 3.06 MPa 0.6.fc28

-Les deux ingalits sont vrifies la fois on retient alors la section calcule lELU.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

59

Vrification de la condition de non-fragilit :

= 0.96 cm2

Amin > 0.23bd

On adopte alors :

En trave : A = Max [Amin ;Ath] = 4.27cm2

Sur appuis : A = Max [Amin ;Ath] = 0 .96 cm2

Choix des barres :

Les barres daciers adopts sont rsumes dans le tableau suivant :

En trave

Choix

barres

Sur appuis

des Section dacier

5HA12

5.65cm2

Espacement

Choix

barres

des Section dacier

20 cm

4HA6

1.13 cm2

Espacement

25 cm

Aciers de rpartition :

Ar

= 1.41 cm2

On choisit alors 4HA8 = 2.01 cm2/ml

Donc : s = 25cm

b/Armature transversales :

Pour les poutres dalles coules sans reprise de btonnage sur leur paisseur, on peut sen passer des

armatures transversales si on vrifie :

= 1.16 MPa

Puisque on a Vu = 18.98 KN

=> u = 0.19 MPa 1.16 Mpa

On est alors dispens des armatures transversales.

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

60

Plan dexcution : (Croquis descalier)

Bibliographie

Maitrise du bael Jean Perchat et Jean Rous

Ouvrage du bton arme-Mtiers

pratique-du-bael-91

Dispositions particulires de certains lments

Bton arm. Rgles BAEL

Cours bton arm institut de Grenoble

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

61

Annexes (plans de coffrages )

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

62

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

63

Zinoun Zakaria

Moumni Khalil

Universit priv de Fs

2015

64

DIMENSION DES POTEAUX SELON LES ETAGES

V.SANITAIRE

RDCH

ETAGE 1

ETAGE 2

P1

25X30

25X30

25X30

25X25

P2

25X35

25X35

25X30

25X25

P3

25X30

25X30

P4

30X30

30X30

20X30

25X30

P5

30X35

30X30

R1

25X30

25X30

R2

25X30

25X25

Vous aimerez peut-être aussi

- Batiment - La Plomberie de A À ZDocument7 pagesBatiment - La Plomberie de A À ZVengy Le Magicien88% (8)

- Resume NormesDocument23 pagesResume Normesdorian.fantuzPas encore d'évaluation

- Stage 4eme AnnéeDocument54 pagesStage 4eme AnnéeHamza TalibPas encore d'évaluation

- Le Moteur Asynchrone (PowerPoint)Document117 pagesLe Moteur Asynchrone (PowerPoint)Nejib Ghazouani100% (3)

- Plan Assurance Qualité PDFDocument34 pagesPlan Assurance Qualité PDFdvilloriaPas encore d'évaluation

- Projet R 3 PDFDocument77 pagesProjet R 3 PDFSimohamed BoukfiPas encore d'évaluation

- Rapport CM RedacDocument73 pagesRapport CM Redacahmed lagdaa0% (1)

- Chemisage Des Sections en Béton - Cours BTPDocument10 pagesChemisage Des Sections en Béton - Cours BTPRecrutement RecrutementPas encore d'évaluation

- Etude Technico-Economique Sur Deux Variantes D'un Hangar Métallique - Comparaison Entre Les Règles de CM66 Et EC3 PDFDocument128 pagesEtude Technico-Economique Sur Deux Variantes D'un Hangar Métallique - Comparaison Entre Les Règles de CM66 Et EC3 PDFWafae EnnouiniPas encore d'évaluation

- Portees Limites en Flexion - Das Mis À JourDocument7 pagesPortees Limites en Flexion - Das Mis À JourmerPas encore d'évaluation

- EC1 - en 1991-1-2 - Actions Sur Les Ponts, Dues Au TraficDocument128 pagesEC1 - en 1991-1-2 - Actions Sur Les Ponts, Dues Au TraficJames Clayton100% (1)

- Charpente Mettalique Mini ProjetDocument2 pagesCharpente Mettalique Mini ProjetZineb JelbaouiPas encore d'évaluation

- Projet PontDocument28 pagesProjet PontRolandChalfounPas encore d'évaluation

- Rapport Pfe BardouxDocument69 pagesRapport Pfe BardouxMourad TajPas encore d'évaluation

- Manuel+Prédim V3 1 PDFDocument33 pagesManuel+Prédim V3 1 PDFbioboniPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Les PlanchersDocument47 pagesChapitre 2 - Les PlanchersMamy RakotomalalaPas encore d'évaluation

- Ètude Dalle Pleine Corrigée.Document16 pagesÈtude Dalle Pleine Corrigée.Abdou DetroitPas encore d'évaluation

- 08 Dimensionnement StructuresDocument68 pages08 Dimensionnement Structuresmanesse100% (3)

- Pfe CHNYA AbdelkaderDocument108 pagesPfe CHNYA AbdelkaderwalidPas encore d'évaluation

- Note de CalculDocument10 pagesNote de CalculguillaumePas encore d'évaluation

- EffelDocument106 pagesEffelAbdellah MoslemPas encore d'évaluation

- Corbeau NoteDocument12 pagesCorbeau Notemalik atikPas encore d'évaluation

- 2 Cours Ccsba Dalle PleineDocument17 pages2 Cours Ccsba Dalle Pleinekorossaga innocent tourePas encore d'évaluation

- Analyse Approfondie Des Planches RéticulésDocument132 pagesAnalyse Approfondie Des Planches RéticulésidoubihPas encore d'évaluation

- Pont À VouteDocument8 pagesPont À Voutentg100% (1)

- Chapitre 2 PoutreComposite-RapportDocument16 pagesChapitre 2 PoutreComposite-RapportAhmed DiagnePas encore d'évaluation

- Contreventement Avec Voiles en Béton Armé IIDocument15 pagesContreventement Avec Voiles en Béton Armé IIDjojo Smile100% (1)

- Etude Comparative Entre Plancher Dalle Et Dalle RéticuléeDocument148 pagesEtude Comparative Entre Plancher Dalle Et Dalle RéticuléePSI 80100% (1)

- Cours BADocument45 pagesCours BAAyoub HachchamPas encore d'évaluation

- Rapport Pfe FFDocument159 pagesRapport Pfe FFWalid SahmoudPas encore d'évaluation

- G19 Projet ContreventementDocument15 pagesG19 Projet ContreventementMohamed BamoumenePas encore d'évaluation

- Memoire Finale SaaidaDocument241 pagesMemoire Finale SaaidapoPas encore d'évaluation

- RadierDocument16 pagesRadierSylver Jerson Doumta M'baikandjiPas encore d'évaluation

- Cours Contreventement V3.0 PDFDocument34 pagesCours Contreventement V3.0 PDFAnonymous DjA2T2I2Pas encore d'évaluation

- Exercice Coffrage Etayage PGC DGC Enit Aj 2016Document3 pagesExercice Coffrage Etayage PGC DGC Enit Aj 2016ayari daliPas encore d'évaluation

- Effort TranchantDocument7 pagesEffort TranchantÏ'm LëgëndPas encore d'évaluation

- Présentation Du Projet - Calcul SismiqueDocument13 pagesPrésentation Du Projet - Calcul SismiqueReaderPas encore d'évaluation

- Connexion Acier Béton - Structures MixtesDocument192 pagesConnexion Acier Béton - Structures MixtesTiago SilvaPas encore d'évaluation

- Plancher IssamDocument43 pagesPlancher IssamIssam Rälph Låûręn100% (1)

- Chapitre 1Document9 pagesChapitre 1chahrazed gourariPas encore d'évaluation

- Mémoire de Travail de Fin D'etudeDocument148 pagesMémoire de Travail de Fin D'etudeYoussef AL HamoutiPas encore d'évaluation

- Calcul D'un Poteau BA Selon Les Eurocodes: Quang Huy NguyenDocument15 pagesCalcul D'un Poteau BA Selon Les Eurocodes: Quang Huy NguyenchristophesandPas encore d'évaluation

- PFE ENIT - Projet FinalDocument116 pagesPFE ENIT - Projet FinalPierreFrantzoPas encore d'évaluation

- Etude D Un Stade de FootballDocument202 pagesEtude D Un Stade de Footballbachir baboriPas encore d'évaluation

- Dalles Précontraintes Par Post-TensionDocument5 pagesDalles Précontraintes Par Post-TensionSara SARAHPas encore d'évaluation

- Comparaison BAEL ECDocument87 pagesComparaison BAEL ECAndriamirantosoa RasolondraibePas encore d'évaluation

- Règles de CalculDocument28 pagesRègles de CalculMohamed BazinPas encore d'évaluation

- La fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirD'EverandLa fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)

- Projet BA Talib HamzaDocument70 pagesProjet BA Talib HamzaHamza TalibPas encore d'évaluation

- Rapport Du Projet de La CM FinalDocument98 pagesRapport Du Projet de La CM Finalahmed lagdaa100% (1)

- PFA2 Yasmine Jamil PDFDocument43 pagesPFA2 Yasmine Jamil PDFJamil ZaghouaniPas encore d'évaluation

- Batiment Version Finale PDFDocument49 pagesBatiment Version Finale PDFHamzaBftl100% (4)

- Rapport CMDocument48 pagesRapport CMHassen BENSALEMPas encore d'évaluation

- Rapport FinalDocument111 pagesRapport FinalMohammed KhaldounPas encore d'évaluation

- BTP PFA CharpenteeDocument97 pagesBTP PFA CharpenteechaimakortobaniPas encore d'évaluation

- (PDF) Cours de Constructions Métalliques (Notes de Cours Et Applications)Document38 pages(PDF) Cours de Constructions Métalliques (Notes de Cours Et Applications)z8pqqj4kpdPas encore d'évaluation

- Rapp SomDocument165 pagesRapp SomAmine AstingPas encore d'évaluation

- Projet R02 Sous ROBOTDocument28 pagesProjet R02 Sous ROBOTSaad El BouaziziPas encore d'évaluation

- Rapport Final Fondations ProfondeDocument25 pagesRapport Final Fondations Profondesahar omranePas encore d'évaluation

- Projet R 3 PDFDocument77 pagesProjet R 3 PDFsmlboy90100% (4)

- Projet R 3Document79 pagesProjet R 3OUEDRAOGOPas encore d'évaluation

- A Rapport Stage Lebest ELKBIR-CHARFAOUI - 2 Etude r+5Document72 pagesA Rapport Stage Lebest ELKBIR-CHARFAOUI - 2 Etude r+5ilias2003Pas encore d'évaluation

- Mini Projet BatDocument28 pagesMini Projet BatMazen WertaniPas encore d'évaluation

- Guide Planification-Cours (Plan de Leçon)Document19 pagesGuide Planification-Cours (Plan de Leçon)Nejib Ghazouani100% (2)

- Chapitre 2 FondationsDocument54 pagesChapitre 2 FondationsNejib Ghazouani100% (2)

- RDM Chap 5Document21 pagesRDM Chap 5Nejib GhazouaniPas encore d'évaluation

- Procédés de ConstructionDocument34 pagesProcédés de ConstructionNejib Ghazouani100% (2)

- Meca EPFLDocument38 pagesMeca EPFLNejib Ghazouani100% (1)

- 5-Reservoirs Hydrauliques Calcul Debit CapaciteDocument35 pages5-Reservoirs Hydrauliques Calcul Debit CapaciteNejib Ghazouani100% (1)

- Etancheite Ouvrages BetonDocument7 pagesEtancheite Ouvrages BetonNejib Ghazouani100% (1)

- Les Niveaux de MaintenanceDocument18 pagesLes Niveaux de Maintenancebouazizi_sPas encore d'évaluation

- 00 Etude Guide Resau Distribution Eau Potable 01-1130Document0 page00 Etude Guide Resau Distribution Eau Potable 01-1130Nejib Ghazouani100% (1)

- Note de Calcuul CMDocument45 pagesNote de Calcuul CMNejib Ghazouani100% (1)

- Descente de Charges Et Hypotheses de CalculDocument21 pagesDescente de Charges Et Hypotheses de CalculNejib Ghazouani100% (2)

- Formation Rsa2010 Partie 1 La ModelisationDocument53 pagesFormation Rsa2010 Partie 1 La ModelisationYouness Boudaoud67% (3)

- Structure Metallique 01Document56 pagesStructure Metallique 01Nejib Ghazouani90% (21)

- Structure Metallique 01Document56 pagesStructure Metallique 01Nejib Ghazouani90% (21)

- DIAG Technique Closet CouvertDocument91 pagesDIAG Technique Closet CouvertNejib Ghazouani100% (1)

- Constructions Mixtes PDFDocument6 pagesConstructions Mixtes PDFNejib Ghazouani100% (2)

- Renforcement Du Pont de Saint-Urbain Avec Matériaux CompositesDocument17 pagesRenforcement Du Pont de Saint-Urbain Avec Matériaux CompositesNejib Ghazouani0% (1)

- These de Doctortheseat Sayed HorkossDocument101 pagesThese de Doctortheseat Sayed HorkossFleuri FleuriPas encore d'évaluation

- PT Murs Soutenement Bonnes Pratiques Conception Execution AqcDocument8 pagesPT Murs Soutenement Bonnes Pratiques Conception Execution AqcfarajoPas encore d'évaluation

- Pfe-kniza-One Techfinal1 - Oummouch SaidDocument41 pagesPfe-kniza-One Techfinal1 - Oummouch SaidLamarti HamidaPas encore d'évaluation

- Dumbea Import - Catalogue Modulaires 2023Document13 pagesDumbea Import - Catalogue Modulaires 2023Tamata BenebigPas encore d'évaluation

- Production OptimisationDocument48 pagesProduction OptimisationgdgfdPas encore d'évaluation

- Dillimax Information Technique 2007Document52 pagesDillimax Information Technique 2007MellierPas encore d'évaluation

- Ilovepdf MergedDocument7 pagesIlovepdf MergedDOSHKAPas encore d'évaluation

- Technique de Protection CathodiqueDocument2 pagesTechnique de Protection CathodiquerezokaPas encore d'évaluation

- Arval - Cofraplus 77 Octobre 2008 - ENDocument16 pagesArval - Cofraplus 77 Octobre 2008 - ENPhạm Tiến ĐạtPas encore d'évaluation

- Description Des Termes Charpente Métallique PDFDocument1 pageDescription Des Termes Charpente Métallique PDFNeo PacifistaPas encore d'évaluation

- Chap2 - Machine FrigorifiqueDocument3 pagesChap2 - Machine FrigorifiqueGhizlanePas encore d'évaluation

- Rapport de Stage PFEDocument70 pagesRapport de Stage PFEadbessamadsassi123Pas encore d'évaluation

- CPT 3 PDFDocument82 pagesCPT 3 PDFMustapha YaichePas encore d'évaluation

- 05 - LA CARRIERE Du CimentDocument11 pages05 - LA CARRIERE Du CimentMourad GcvPas encore d'évaluation

- TD ThermometrieDocument5 pagesTD ThermometrieBilal MachPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 - Matériaux Sous Contrainte: XerciceDocument1 pageChapitre 4 - Matériaux Sous Contrainte: XerciceKenza RoPas encore d'évaluation

- SN037a-Modèle de Calcul Pour Les Pieds de Poteaux Articulés - Poteaux en I en Compression AxialeDocument18 pagesSN037a-Modèle de Calcul Pour Les Pieds de Poteaux Articulés - Poteaux en I en Compression AxialeWissem TaktakPas encore d'évaluation