Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours Simple de Comptabilite

Cours Simple de Comptabilite

Transféré par

bader harriCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours Simple de Comptabilite

Cours Simple de Comptabilite

Transféré par

bader harriDroits d'auteur :

Formats disponibles

ww.tifawt.

com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

Comptabilit gnrale

La comptabilit gnrale est une technique permettant de codifier et de conserver une trace des

oprations ralises par une entreprise dans le cadre de son activit. Elle permet ainsi de produire

des informations adaptes aux diffrents utilisateurs :

- pour les investisseurs et les banquiers : bilan et compte de rsultat,

- pour ladministration fiscale : dclarations fiscales,

- pour les chefs de services : tat de suivi des budgets,

- pour le service juridique : liste des factures impayes,

- mais aussi des informations pour les clients, les fournisseurs, le comit dentreprise, etc

Informations brutes

(factures, pices de

banque, etc )

Comptabilit

Informations adaptes

(comptes annuels,

dclarations, etc )

Afin de remplir correctement son rle, son fonctionnement a t fortement codifi par le

lgislateur.

La comptabilit est une discipline de synthse : elle a ses sources dans les disciplines conomiques

et juridiques et fournit les matriaux de base pour le contrleur de gestion et lanalyste financier.

Elle a galement ses propres rgles et sa propre logique.

Lobjectif de ce cours est dacqurir, non seulement la matrise des techniques comptables de base,

mais surtout la logique du raisonnement qui les sous-tend. Cest en effet le raisonnement logique

(et non pas ltude exhaustive des diffrentes oprations comptabiliser) qui permet de sadapter

aux situations nouvelles et de trouver le schma comptable pour rendre compte de toutes les

oprations ralises par lentreprise.

Dans le cadre de ce module, nous tudierons :

Chapitre 1 Sources et nature des obligations comptables .................................................................2

Chapitre 2 Le bilan et le compte de rsultat......................................................................................5

Chapitre 3 Les mcanismes comptables ...........................................................................................8

Chapitre 4 Le fonctionnement des comptes....................................................................................12

Chapitre 5 Les principaux schmas comptables .............................................................................15

Chapitre 6 De la vision comptable la vision financire ...............................................................21

Chapitre 7 Les soldes intermdiaires de gestion et le bilan fonctionnel.........................................22

Bibliographie :

- Initiation la logique comptable, Michel Salva, Vuibert, collection DynaSup

- Introduction la comptabilit, Marc Nikitin et Marie-Odile Rgent, Armand Colin, collection

Cursus

- Ouf, jai compris la comptabilit, Marie-Laure Ruheman, Editions dorganisation

- La compta sans comptes, Franois Pottier, Editions EMS

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 1 SOURCES ET NATURE DES OBLIGATIONS

COMPTABLES

La comptabilit est une source dinformation privilgie pour les partenaires de lentreprise. Cest

galement un moyen de preuve lors dun litige entre commerants ou avec ladministration fiscale.

Afin de remplir correctement son rle, son fonctionnement a t fortement codifi par le

lgislateur. Ainsi, les rgles sont les mmes pour tous et les comparaisons sont possibles.

1. Les sources lgislatives

Pour la tenue quotidienne de leur comptabilit et pour ltablissement de leur comptes, les socits

franaises doivent respecter la loi du 30 avril 1983, reprise dans le Code de commerce, ainsi que le

plan comptable gnral qui a la valeur juridique dun arrt ministriel et qui constitue le cadre

gnral de la normalisation comptable. Il a t rcrit en 1999 et est rgulirement mis jour par les

arrts du Comit de la rglementation comptable (CRC).

Ces textes sont conformes la IVe directive europenne du 25/07/1978.

IVe directive europenne

Code de commerce

(loi du 30 avril 1983)

Plan comptable gnral

(arrt du 29 avril 1999)

La mondialisation des marchs financiers a rendu ncessaire lharmonisation des mthodes

comptables appliques dans les diffrents pays afin de permettre la comparaison des comptes des

socits de nationalits diffrentes.

Dans ce but un rfrentiel comptable international a t dvelopp qui porte le nom dIFRS

(International Financial Reporting Standards). Pour linstant, ces normes ne sont applicables en

Europe quaux entreprises cotes, et uniquement pour leurs comptes dits consolids (cest--dire

les comptes de lensemble form par toutes les socits du groupe). Toutefois, il est prvu que leur

champ dapplication sera largi dici quelques annes aux comptes individuels de toutes les

socits. Cest pourquoi le droit comptable franais volue rapidement dans le sens dune

convergence avec ce rfrentiel.

2. Le domaine dapplication des obligations comptables

Le code de Commerce impose aux entreprises denregistrer comptablement, dans lordre

chronologique, les mouvements affectant leur patrimoine. Le patrimoine tant lensemble des

biens et des droits (matriels ou immatriels) que possde lentreprise, mais aussi lensemble de ses

dettes.

Ces obligations sappliquent aux commerants quelle que soit la forme juridique de leur entreprise

(entreprise individuelle ou socit), ainsi quaux personnes morales ayant une activit conomique

et une certaine taille (associations par exemple).

Dans tous les cas, la comptabilit sintresse aux oprations qui affectent immdiatement le

patrimoine de lentreprise :

- soit en lenrichissant : ventes ralises,

- soit en lappauvrissant : dpenses de publicit, achat de fournitures, etc

- soit en modifiant sa composition : rglement dune crance client, emprunt bancaire,

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

La trsorerie nest quun lment du patrimoine de lentreprise et les oprations ralises doivent

tre comptabilises, mme si elles nentranent pas immdiatement un encaissement ou un

dcaissement (ex. : achat ou vente crdit). Il sagit dune comptabilit dite dengagement .

En revanche, ne doivent pas tre comptabilises les oprations qui nont quun impact futur ou

ventuel sur le patrimoine de lentreprise (par exemple lorsquelle signe la promesse dachat dun

terrain ou quelle se porte caution pour une filiale).

3. La nature des obligations comptables

Les obligations comptables dcoulent du code de commerce qui impose notamment :

lenregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de lentreprise,

la tenue dun inventaire annuel,

ltablissement de comptes annuels (bilan, compte de rsultat et annexe),

le respect des principes comptables,

la tenue de livres comptables obligatoires.

Lenregistrement doit se faire partir de pices justificatives (le plus souvent une facture, mais

aussi un ordre de virement, un bulletin de paie, etc ) conserves et indexes afin de pouvoir les

retrouver la demande dun commissaire aux comptes ou dun inspecteur des impts.

Les livres obligatoires comprennent :

- le livre journal qui prsente les critures comptables dans lordre chronologique de leur

enregistrement,

- le grand livre qui prsente le report des critures comptables dans chaque rubrique appele

compte,

- le livre dinventaire qui justifie le contenu des postes au bilan.

4. Les objectifs de la comptabilit

Selon le code de commerce, les comptes annuels doivent :

- tre rguliers, cest--dire conformes aux rgles en vigueur ;

- tre sincres, cest--dire traduire la connaissance que les responsables de ltablissement des

comptes ont des vnements enregistrs ;

- donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentreprise.

Pour atteindre ces objectifs, lentreprise doit utiliser lannexe bon escient pour fournir toutes les

informations ncessaires (et uniquement les informations ncessaires !).

Elle doit galement respecter une srie de principes comptables. Ce nest que dans le cas

(extrmement rare) o le respect de ces principes ne permet pas datteindre lobjectif dimage fidle

quil est possible dy droger (avec justification dans lannexe).

5. Les principes comptables

Les principaux principes sont les suivants :

principe de continuit dexploitation :

Lentreprise est prsume poursuivre ses activits. De ce fait, les actifs sont valus sur la base de

leur valeur dutilit et non pas de leur valeur liquidative.

Ainsi, une machine peut navoir aucune valeur de revente sur le march de loccasion (valeur

liquidative nulle) mais apparatre pour une valeur positive au bilan de lentreprise dans la mesure o

elle est toujours utilise en production (valeur dutilit positive).

principe dindpendance des exercices :

La vie de lentreprise est dcoupe en priodes de 12 mois, appeles exercices comptables. Le

compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de lexercice coul, sans tenir compte de

leur date de paiement ou de facturation.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

principe de prudence :

Lentreprise ne doit pas reporter sur les exercices futurs, des incertitudes prsentes susceptibles de

diminuer son patrimoine ou son rsultat. Ainsi, la date de clture des comptes, en cas dexistence

dun risque dappauvrissement de lentreprise (exemple : procs en cours) celle-ci doit

comptabiliser une charge sans attendre la ralisation effective du risque. En revanche, sil existe un

espoir de gain futur, il faut attendre que sa ralisation soit certaine pour le comptabiliser.

principe de permanence des mthodes :

Lentreprise doit conserver les mmes mthodes dvaluation et de comptabilisation dun exercice

sur lautre afin dassurer la comparabilit des comptes annuels. Les changements ne sont possibles

quen cas de changement exceptionnel dans lactivit de lentreprise ou dans le but de fournir une

meilleure information (mthode prfrentielle). Ils doivent tre justifis dans lannexe.

principe des cots historiques :

Les lments figurant au bilan de lentreprise sont inscrits au cot valu au moment de leur entre

dans son patrimoine, sans tenir compte de linflation ultrieure.

principe de non-compensation :

Les lments dactif et de passif, ainsi que les charges et les produits sont valus sparment, sans

compensation possible.

Mots cls : IVme directive europenne, Code de commerce, Plan Comptable Gnral

(PCG), normes IFRS, patrimoine, enrichissement, appauvrissement, inventaire, comptes

annuels, principes comptables, livres comptables, pice justificative, image fidle,

prudence, indpendance des exercices.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 2 LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

Le bilan et le compte de rsultats sont deux tableaux complmentaires : le bilan reflte le

patrimoine de lentreprise un moment donn alors que le compte de rsultat reflte son activit

sur une priode donne.

1. Le bilan

Le bilan dcrit le patrimoine de lentreprise une date donne : le dernier jour de lexercice

comptable. Ainsi, contrairement au compte de rsultat, on parle du bilan au 31/12/2005 et non

pas de lanne 2005 .

Il est compos de deux parties :

- lactif, qui prsente ce que lentreprise possde : machines, stocks, crances, caisse, etc ...

- le passif, qui prsente dune part ce que lentreprise doit (dettes envers ses banquiers, ses

fournisseurs, etc ), et dautre part ses fonds propres (apport en capital et bnfices accumuls).

On peut galement considrer que lactif regroupe les lments que lentreprise utilise pour les

besoins de son activit et que le passif regroupe les ressources qui lui ont permis de se procurer ces

lments. Par exemple, lors de la cration dune entreprise, cest lapport en capital des associs et

le prt accord par le banquier (tous les deux figurant au passif) qui permettent dacheter le matriel

ncessaire lexploitation et de disposer de liquidits (tous les deux figurant lactif).

Par dfinition, le montant des lments dont dispose lentreprise (actif) est gal au

montant des ressources qui ont permis leur acquisition (passif).

Lgalit ACTIF = PASSIF sera donc toujours vrifie.

1.1. La structure gnrale du bilan

Les lments de lactif sont classs par ordre croissant de liquidit :

- lactif immobilis regroupe les actifs durables de lentreprise, cest--dire ceux destins tre

conservs au moins un an. Ceux-ci peuvent tre :

- corporels , cest--dire tangibles comme un terrain, un btiment ou du matriel industriel,

- incorporels : brevets, licences acquises, fonds commercial,

- ou financiers : cautions verses, placements long-terme,

- lactif circulant regroupe les lments qui ont vocation se transformer rapidement en argent :

stocks, crances clients, etc

- les liquidits regroupent les lments positifs de la trsorerie : argent en banque ou en caisse,

placements de trsorerie court-terme.

Les lments du passif sont classs par origine et par ordre croissant dexigibilit :

- les fonds propres reprsentent les ressources mises la disposition de lentreprise par ses

actionnaires (capital social) et/ou gnres par lexploitation (bnfices non distribus).

- les dettes sont classes selon leur origine : banques, fournisseurs, salaris, Etat, etc

Prsentation simplifie dun bilan :

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financires

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Crances

LIQUIDITES (banque, caisse)

TOTAL ACTIF

Laurence Le Gallo

CAPITAUX PROPRES

Capital

Rserves

Rsultat de lexercice

DETTES

Dettes financires

Dettes dexploitation

TOTAL PASSIF

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

1.2. La situation nette

Le patrimoine net de lentreprise (galement appel situation nette) se calcule de deux faons :

- par diffrence entre les biens de lentreprise et ses dettes (actif dettes)

- par addition des lments constituants les ressources internes de lentreprise (apport en capital des

associs et bnfices non distribus).

Durant lexercice comptable, lentreprise va senrichir ou sappauvrir.

Dans le cas dun enrichissement, le patrimoine net de lentreprise va augmenter car son actif

augmentera plus que ses dettes. Pour conserver lgalit ACTIF = PASSIF, le montant de cet

enrichissement est port dans une rubrique des capitaux propres : cest le rsultat de lexercice.

Ce rsultat reprsente la ressource gnre par lactivit de lentreprise. Cest lui qui sera dtaill

dans le compte de rsultat.

Dans le cas dun appauvrissement, le patrimoine net de lentreprise va diminuer car son actif

augmentera moins que ses dettes. Le montant de cet appauvrissement sera galement prsent dans

les capitaux propres, sur la ligne rsultat de lexercice, mais il figurera en ngatif. Lgalit ACTIF

= PASSIF sera l aussi conserve.

Ce rsultat ngatif reprsente les ressources consommes par lactivit de lentreprise. Il sera

dtaill dans le compte de rsultat.

2. Le compte de rsultat

Le compte de rsultat est ltat qui retrace la formation du rsultat de lexercice (bnfice ou perte).

Ainsi on parle du compte de rsultat de lanne 2005 et non pas au 31/12/2005 .

Il rcapitule les produits et les charges de la priode et, par diffrence, dtermine le rsultat de

lentreprise :

- bnfice si produits > charges,

- perte si charges > produits.

2.1. Les charges et les produits

Les produits sont les ressources gnres par lactivit de lentreprise : essentiellement ses ventes,

mais aussi les intrts perus, etc

Les charges dun exercice sont les consommations ncessaires pour raliser lactivit, ne pas

confondre avec les dpenses dcaisses ou simplement engages. La diffrence est particulirement

importante en ce qui concerne les stocks et les immobilisations :

- la consommation de matires premires nest pas exactement gale aux achats de lexercice car le

stock de lexercice prcdent a t consomm alors que au contraire - une partie des achats de

lexercice na pas t consomme et reste en stock.

- une immobilisation est un bien qui va tre utilis, donc consomm , pendant plusieurs

exercices. Dans le cas dune machine prvue pour tre utilise pendant 5 ans, la charge figurant au

compte de rsultat dun exercice ne sera pas gale au prix dachat de la machine mais la

constatation de son usure, de son amortissement (par simplification, 1/5e du prix dachat).

Charges de lexercice

=

Dpenses engages (nayant pas un caractre durable)

+ stock initial stock final (variation de stock)

+ dotation aux amortissements et aux provisions

2.2. Structure du compte de rsultat

Les charges et les produits sont classs en trois catgories :

- les charges et les produits dexploitation refltent lactivit conomique proprement dite de

lentreprise : ventes, achats de matires premires et de marchandises, salaires et cotisations

sociales verss, dotation aux amortissements de loutil de travail, etc .

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

- les charges et les produits financiers refltent lactivit de financement de lentreprise : intrts

pays sur largent emprunt, intrts perus sur les sommes places, etc .

- les charges et les produits exceptionnels refltent les oprations caractre exceptionnel :

dommages et intrts verss ou reus, vente dune immobilisation, etc .

Au sein de chaque catgorie, les produits et les charges sont dtaills selon leur nature (achats,

salaires, taxes, etc .).

Deux prsentations sont possibles pour le compte de rsultat :

- prsentation tableau

Charges dexploitation

Charges financires

Charges exceptionnelles

Impt sur les bnfices

Rsultat (si bnfice)

Total 1

Produits dexploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

Rsultat (si perte)

Total 2

NB : le rsultat de lexercice vient quilibrer les colonnes de faon avoir Total 1 = Total 2.

- prsentation en liste

Produits dexploitation (1)

Charges dexploitation (2)

(1) (2) = RESULTAT DEXPLOITATION (I)

Produits financiers (3)

Charges financires (4)

(3) (4) = RESULTAT FINANCIER (II)

(I) + (II) = RESULTAT COURANT (III)

Produits exceptionnels (5)

Charges exceptionnelles (6)

(5) (6) = RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV)

Impt sur les bnfices (7)

(III) + (IV) (7) = RESULTAT DE LEXERCICE

Mots cls : patrimoine, activit, bilan, actif, passif, actif immobilis, actif circulant,

liquidits, fonds propres, dettes, compte de rsultat, charges, produits, consommations.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 3 LES MECANISMES COMPTABLES

1. Le principe de la partie double

Pour les entreprises les plus petites, il est possible de se contenter dune comptabilit dite de

caisse qui consiste nenregistrer que les encaissements et les dcaissements. Toutefois, ce

systme atteint trs vite ses limites :

- comment savoir quels clients nont pas rgl leurs factures ?

- comment juger la performance de lentreprise si de nombreuses dpenses ont t engages mais

pas encore payes ?

Cest pour pallier ces insuffisances qua t mis en place le mcanisme de la comptabilit en

partie double qui permet de conserver une trace de toutes les ressources obtenues par lentreprise

et de lusage qui en a t fait.

Ainsi, selon cette technique, chaque opration ralise par lentreprise est tudie sous deux angles

diffrents : son origine et sa destination :

- lorigine de lopration correspond la ressource (au moyen) qui est utilise

- la destination correspond lemploi (au but) qui en est fait.

Par simplification, on peut considrer que la ressource correspond au flux qui sort de lentreprise et

que lemploi correspond au flux qui entre dans lentreprise.

Origine

= moyen = ressource

= flux sortant

Destination

= but = emploi

= flux entrant

Exemple : Mr Paul, entrepreneur, achte un terrain pour une valeur de 50 000 euros quil paye au

comptant. On peut analyser lopration de la faon suivante : Mr Paul utilise largent disponible sur

son compte bancaire (ressource) pour acheter un terrain (emploi).

Origine

= moyen = ressource

= flux sortant

= compte bancaire

Destination

= but = emploi

= flux entrant

= terrain

Ainsi, chaque opration sera enregistre deux fois : une fois pour signaler lutilisation dune

ressource et une autre fois pour signaler lobtention dun nouvel emploi.

Sagissant de la mme opration, on a toujours montant des ressources = montant des emplois.

On distingue deux catgories de ressources :

- les ressources internes, gnres par lactivit de lentreprise et qui lui sont dfinitivement

acquises. Elles reprsentent un enrichissement pour lentreprise et constituent donc les produits du

compte de rsultat (exemple : vente).

- les ressources externes, obtenues auprs de personnes extrieures lentreprise et qui devront tre

rembourses plus ou moins longue chance. Elles constituent le passif du bilan (exemple :

emprunt bancaire).

De la mme faon, on distingue deux catgories demplois :

- les emplois non rcuprables, qui sont dfinitivement consomms. Ils reprsentent un

appauvrissement pour lentreprise et constituent les charges du compte de rsultat (salaires verss

par exemple).

- les emplois rcuprables qui constituent lactif du bilan (terrain achet).

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

Actif (bilan)

Passif (bilan)

Charge (compte de rsultat)

Produit (compte de rsultat)

Externe

Rcuprable

Ressource

Non rcuprable

Emploi

Interne

Chaque opration ralise par lentreprise a au moins une ressource et un emploi. On distingue :

- les oprations de patrimoine qui ne concernent que des ressources externes et des emplois

rcuprables et nont pas dimpact sur le rsultat de lexercice.

- les oprations dactivit qui ne concernent une ressource interne ou un emploi non rcuprable et

qui ont un impact sur le rsultat de lexercice.

2. Les oprations sans impact sur le rsultat

Les oprations sans impact sur le rsultat ont pour seule consquence de modifier la structure du

patrimoine de lentreprise. Ces modifications peuvent toucher uniquement lactif, uniquement le

passif ou les deux la fois.

- modification de la structure de lactif

Lentreprise utilise un lment de son actif pour se procurer un autre actif : achat au comptant dune

immobilisation, encaissement dune crance sur un client, etc

Exemple : encaissement dune crance client diminution des crances et augmentation des

liquidits.

Immobilisations Fonds propres

Actif circulant

Dettes

Liquidits

Immobilisations Fonds propres

Actif circulant

Liquidits

Dettes

- modification de la structure du passif

Lentreprise obtient une nouvelle ressource et qui en remplace une autre.

Exemple : augmentation de capital par abandon de crance augmentation des fonds propres et

diminution des dettes.

Immobilisations Fonds propres

Actif circulant

Immobilisations

Actif circulant

Dettes

Liquidits

Laurence Le Gallo

Fonds propres

Liquidits

ww.tifawt.com

Dettes

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

- augmentation simultane de lactif et du passif

Lentreprise obtient une nouvelle ressource et lutilise pour acqurir un nouvel lment dactif :

achat crdit dune immobilisation, obtention dun prt bancaire, etc

Exemple : achat de mobilier crdit augmentation des immobilisations et des dettes.

Immobilisations Fonds propres

Immobilisations Fonds propres

Actif circulant

Dettes

Liquidits

Dettes

Actif circulant

Liquidits

- diminution simultane de lactif et du passif

Lentreprise utilise un lment de son actif pour rembourser une dette : rglement dune dette

envers un fournisseur,

Exemple : rglement dun fournisseur diminution des dettes et des liquidits.

Immobilisations Fonds propres

Immobilisations Fonds propres

Actif circulant

Actif circulant

Dettes

Liquidits

Liquidits

Dettes

3. Les oprations avec un impact sur le rsultat

Les oprations avec un impact sur le rsultat sont celles qui modifient le montant du patrimoine net

de lentreprise, en lappauvrissant (consommation) ou en lenrichissant (vente). Elles touchent la

fois le bilan et le compte de rsultat.

3.1. les oprations de vente

La vente est une ressource, enregistre comme un produit dans le compte de rsultat. Au bilan, elle

a pour contrepartie une augmentation des liquidits (vente au comptant) ou la naissance dune

crance sur un client (vente crdit).

NB : par soucis de simplification, la TVA sera laisse de ct dans un premier temps.

Immobilisations

Fonds propres

Actif circulant

Liquidits

Rsultat

Immobilisations

Actif circulant

Rsultat

Laurence Le Gallo

Rsultat

Dettes

Liquidits

Charges

Fonds propres

Produits

Dettes

Charges

Produits

Rsultat

ww.tifawt.com

10

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

3.2. les oprations de consommation

Les consommations sont des emplois, enregistrs comme des charges dans le compte de rsultat. Au

bilan, elles ont pour contrepartie une diminution des liquidits (achat au comptant) ou la naissance

dune dette envers un tiers (achat crdit).

NB : par soucis de simplification, la TVA sera laisse de ct dans un premier temps.

Immobilisations

Fonds propres

Actif circulant

Actif circulant

Rsultat

Liquidits

Liquidits

Fonds propres

Rsultat

Dettes

Dettes

Charges

Rsultat

Immobilisations

Produits

Charges

Produits

Rsultat

3.3. Traitement de la TVA

La TVA encaisse sur les ventes nest pas une ressource dfinitivement acquise par lentreprise. En

effet, elle devra tre reverse lEtat. De ce fait, seul le montant hors taxes (HT) est enregistr en

produit au compte de rsultat. La TVA collecte est quant elle enregistre dans un compte de

dettes.

De mme, la TVA dcaisse sur les achats nest pas un emploi dfinitivement consomm par

lentreprise. En effet, elle sera rembourse par lEtat. De ce fait, seul le montant hors taxes (HT) est

enregistr en charge au compte de rsultat. La TVA dductible est quant elle enregistre dans

un compte de crances.

Mots cls : partie double, emploi, ressource, emploi rcuprable, emploi non

rcuprable, ressource interne, ressource externe, galit montant des emplois = montant

des ressources.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

11

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 4 LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES

1. Le compte : dfinition et vocabulaire

Le compte est une fiche comptable qui reprsente un lment du patrimoine ou de lactivit de

lentreprise. Il permet de suivre la valeur de cet lment (par exemple, le comte caisse permet de

connatre tout moment le montant disponible en espces).

Ventes

Salaires

Publicit

Terrains

Stocks

Dettes

fournisseurs

On distingue :

- les comptes de patrimoine. Ceux-ci peuvent porter sur des lments positifs du patrimoine

(matriel, stocks, argent en caisse) mais aussi sur les lments ngatifs (dettes vis--vis des

banques ou des fournisseurs). Ils correspondent aux classes 1 5 du PCG et sont regroups au bilan.

- les comptes de gestion qui portent sur des emplois ou des ressources dfinitifs, galement appels

charges et produits. Ils correspondent aux classes 6 et 7 du PCG et sont regroups au compte de

rsultat.

Pour suivre les variations de valeur de ces lments, le compte comporte deux colonnes de valeur :

la colonne de gauche sappelle le dbit du compte

la colonne de droite sappelle le crdit du compte

Le solde dun compte reprsente la valeur de llment la date du calcul. Il se calcule par

diffrence entre le total des sommes au dbit et celui des sommes au crdit :

- lorsque le total du dbit est suprieur au total du crdit on dit que le solde est dbiteur,

- lorsque le total du crdit est suprieur au total du dbit on dit que le solde est crditeur,

- lorsque le total du crdit est gal au total du dbit on dit que le solde est nul.

Exemple dun compte client (compte de patrimoine) :

Dbit

Crdit

01/12/N Acompte reu / commande

100,00

10/12/N Facture mise n2542

556,50

12/12/N Rglement reu

456,50

20/12/N Facture mise n2689

1 587,50

22/12/N Rglement reu

1 387,50

Total mouvements dbit

2 144,00 Total mouvements crdit

1 944,00

Solde dbiteur

200,00

Le compte prsente un solde dbiteur de 200 , ce qui signifie que le client X doit encore 200 . Il

semble y avoir un problme claircir : acompte non reu ? Litige non rgl ? Autre explication ?

Exemple dun compte honoraires (compte de gestion) :

Dbit

Crdit

10/12/N Facture reue, avocat

800,00

15/12/N Fact. reue expert comptable 500,00

20/12/N Facture reue, consultant

900,00

Total mouvements dbit

2 200,00 Total mouvements crdit

0,00

Solde dbiteur

2 200,00

Le compte prsente un solde dbiteur de 2 200 , ce qui signifie que lentreprise a consomm pour

2 200 de prestations au cours de la priode. Ce montant regroupe toutes les prestations de services

consommes quelles aient t rgles ou non.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

12

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

Vocabulaire :

Dbiter un compte signifie inscrire une somme au dbit de ce compte

Crditer un compte signifie inscrire une somme au crdit de ce compte

Solder un compte signifie inscrire une somme dans ce compte afin que, aprs cette criture, le solde

de ce compte soit nul.

2. La numrotation des comptes

En France, la liste des comptes utiliser est impose par le PCG. Ceux-ci sont rpartis en 7 classes

dont le numro constitue le premier chiffre des numros de tous les comptes de la classe considre.

- les comptes des classes 1 5 concernent des lments du patrimoine et seront regroups au bilan,

- les comptes des classes 6 et 7 concernent lactivit et seront regroups au compte de rsultat.

classe 1 : comptes de capitaux

Cette catgorie regroupe les capitaux investis dans lentreprise de manire durable : les apports

effectus par les associs (capital initial), la partie des bnfices conservs par lentreprise

(rserves), les emprunts long terme effectus par lentreprise, etc ...

classe 2 : comptes dimmobilisations

Une immobilisation est un bien destin servir de faon durable lactivit de lentreprise : il ne se

consomme pas au premier usage (ainsi, pour un restaurant, la vaisselle en porcelaine est une

immobilisation alors que la vaisselle en plastique est une charge).

On distingue les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, ), les

immobilisations corporelles (btiment, mobilier, ) et les immobilisations financires (dpt de

garantie vers, placements financiers long-terme)

classe 3 : comptes de stocks

On distingue les stocks selon leur destination : matires premires (biens destins tre transforms

au cours du cycle de production avant dtre vendus), autres approvisionnements (biens destins

tre consomms au cours du cycle de production), produits finis (biens dj transforms au cours du

cycle de production et destins tre vendus), marchandises (biens destins tre vendus en

ltat , cest--dire sans transformation).

classe 4 : comptes de tiers (non financiers)

Cette classe regroupe les crances et les dettes vis--vis des tiers, cest--dire des personnes

physiques ou morales avec laquelle lentreprise est en relation : les fournisseurs, les clients, les

salaris, lEtat et les organismes sociaux,

classe 5 : comptes financiers

Cette classe regroupe la trsorerie de lentreprise : les placements financiers court-terme (SICAV),

les comptes bancaires et la caisse.

classe 6 : comptes de charges

On distingue :

- les charges dexploitation (achats de produits, frais de personnel, loyer, ),

- les charges financires (intrts pays sur les emprunts)

- les charges exceptionnelles (amendes, pnalits).

classe 7 : comptes de produits

De mme que pour les charges, on distingue les produits dexploitation (chiffre daffaires, ), les

produits financiers (intrts reus sur les placements) et les produits exceptionnels (indemnit reue,

produit de la cession dune immobilisation).

Il existe une certaine symtrie dans la numrotation des comptes qui permet de faciliter leur

utilisation (par exemple 66 = charge financire et 76 = produit financier). De plus, le rang occup

par certains chiffres est significatif : un 8 en deuxime position marque un compte damortissement,

un 9 en troisime position indique un compte fonctionnant en sens inverse du sens habituel

(exemple : 401 = dette fournisseur et 4091 = acompte vers un fournisseur).

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

13

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

3. Comptabilisation dune criture

Pour saisir comptablement une opration (cest--dire pour la codifier), il faut dcider dans quel

sens passer lcriture, cest--dire quel compte dbiter et quel compte crditer.

On dbite le compte correspondant la destination (= emploi = flux entrant) et on crdite le compte

correspondant lorigine (= ressource = flux sortant).

Par exemple, on dbite le compte banque de lentreprise lorsquelle encaisse de largent

(lencaissement est le but de lopration = la destination = lemploi) et on le crdite lorsquelle paye

un fournisseur (le dcaissement est la ressource permettant dobtenir un bien ou un service).

Remarque : les colonnes dbit et crdit du relev envoy par la banque

fonctionnent de faon inverse par rapport ce qui vient dtre expos ci-dessus. Cette

situation sexplique par le fait que ce relev est un extrait de la comptabilit de la banque

et non pas de lentreprise : les relations sont donc galement inverses.

Reprenons lexemple du terrain achet au comptant :

- le terrain est destin tre utilis durablement par lentreprise. Il sagit donc dune immobilisation

comptabiliser dans un compte de classe 2, au dbit puisque le terrain entre dans le patrimoine de

lentreprise.

- largent en banque est un lment de la trsorerie de lentreprise. Il faut donc utiliser un compte de

classe 5 (trsorerie), au crdit puisque largent sort du patrimoine de lentreprise.

Destination = emploi

= Terrain

= compte n211000

= dbit

Origine = ressource =

Compte bancaire

= compte n512000

= crdit

Lcriture sera donc la suivante (prsentation comptes en T ) :

211000 Terrain

512000 - Banque

50 000

50 000

La mme criture prsente en journal :

Libell du compte

n compte

dbit

crdit

211000

Terrain

512000

Banque

Montant

dbit

crdit

50 000

50 000

Le dbit et le crdit de lcriture reprsentent la mme opration, vue sous deux angles

diffrents : son origine et sa destination. Cest pourquoi leur montant doit tre identique.

Lgalit montant au dbit = montant au crdit doit toujours tre vrifie. On dit alors

que lcriture est quilibre.

On peut rsumer de la faon suivante le fonctionnement des diffrents types de compte :

- comptes dactif : il sagit demplois rcuprables qui fonctionnent dabord au dbit (constatation

de lemploi) puis au crdit (rcupration de lemploi),

- comptes de passif : il sagit de ressources restituables qui fonctionnent dabord au crdit

(constatation de lobtention de la ressource) puis au dbit (restitution de la ressource),

- comptes de charge : emplois non rcuprables fonctionnent uniquement au dbit,

- comptes de produits : ressources non restituables fonctionnent uniquement au crdit.

Mots cls : compte, dbit, crdit, solde, liste des comptes, criture comptable, compte

en T , journal.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

14

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 5 LES PRINCIPAUX SCHEMAS COMPTABLES

Dans ce chapitre, nous allons illustrer les mcanismes tudis prcdemment en les appliquant aux

oprations ralises par Mr Lucas qui a dcid de stablir comme grossiste en vtements (il achte

au fabriquant et revend aux dtaillants, cest dire aux magasins).

1. Les oprations courantes

1.1. Obtention dun financement (apport de lexploitant ou emprunt)

Les principales sources de financement sont les apports des associs ou de lexploitant individuel

ainsi que les prts bancaires. Dans les deux cas, lobtention dun financement ne modifie que la

structure du patrimoine de lentreprise, sans impact sur son rsultat. Largent obtenu sur le compte

bancaire est lemploi (flux entrant = argent) et lapport du banquier ou de lexploitant est la

ressource (flux sortant = engagement de rembourser).

Exemple n1 : apport de 10 000 par Mr Lucas (virement bancaire de son compte personnel vers le

compte ouvert au nom de son entreprise) :

n compte n compte Libell du compte

Montant

Montant

dbit

crdit

dbit

crdit

512000

Banque

10 000

108000

Compte de lexploitant

10 000

Exemple n2 : obtention dun prt bancaire de 5 000 :

n compte n compte Libell du compte

dbit

crdit

512000

Banque

164000

Emprunts

Montant

dbit

5 000

Montant

crdit

5 000

1.2. Investissement

Lorsquune entreprise achte du matriel ou un terrain, elle ne le consomme pas immdiatement.

Lopration na donc aucun impact sur le rsultat de lentreprise mais uniquement sur la structure

de son patrimoine (du moins dans limmdiat).

Limmobilisation obtenue est lemploi (le flux entrant) et dans le cas dun rglement au comptant

- largent vers est la ressource (le flux sortant).

Dans le cas o de la TVA a t facture, celle-ci doit tre comptabilise dans un compte de crance

vis--vis de lEtat car elle sera rcupre par lentreprise. Seul le montant HT figurera au dbit du

compte dimmobilisation.

Exemple n3 : achat dune machine de 4 000 HT (4 784 TTC) :

n compte n compte Libell du compte

Montant

dbit

crdit

dbit

215000

Matriel et outillage

4 000

445600

TVA dductible

784

512000

Banque

Montant

crdit

4 784

Exemple n4 : versement dun dpt de garantie de 2 000 pour la location dun entrept :

n compte n compte Libell du compte

Montant

Montant

dbit

crdit

dbit

crdit

275000

Dpts et cautionnements verss

2 000

512000

Banque

2 000

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

15

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

1.3. Achat de biens au comptant

Le plan comptable gnrale impose de considrer, tout au long de lexercice comptable, que les

marchandises et les matires premires achetes sont immdiatement consommes. Les achats

doivent donc tre comptabiliss dans des comptes de charge et non pas de stock. Ce nest qu la

fin de lexercice comptable que le montant en stock sera rgularis (cf. ci-aprs au paragraphe 2.1).

Cette mthode est bien plus simple que celle qui consiste enregistrer les achats de biens stockables

dans des comptes de stocks et les transfrer ensuite dans des comptes de charges au fur et

mesure de leur utilisation. En effet, elle permet de limiter le nombre doprations comptabiliser et

de repousser la date de clture le problme de la valorisation des mouvements de stocks.

Largent sur le compte bancaire est la ressource, utilise pour acqurir des biens (emploi non

rcuprable pour le montant HT) et pour acquitter la TVA (emploi rcuprable).

Exemple n5 : achat au comptant de 1 000 T-shirts 5 HT pice (total TTC = 5 980 ) :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

607000

Achats de marchandises

5 000

445600

TVA dductible

980

512000

Banque

5 980

1.4. Achat de biens crdit

Le fait quun achat soit rgl crdit plutt quau comptant ne change rien la comptabilisation de

lemploi (le flux entrant est toujours constitu des biens achets). En revanche, la ressource nest

plus largent sur le compte bancaire (il ny a pas de paiement au moment de la ralisation de

lopration) mais lengagement donn au fournisseur de le payer plus tard. Il faudra donc crditer

un compte de dette vis vis du fournisseur.

Exemple n6 : achat crdit de 1 000 T-shirts 5 HT pice (total TTC = 5 980 ) :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

607000

Achats de marchandises

5 000

445660

TVA dductible

980

401000

Fournisseurs

5 980

1.5. Rglement

Lorsquun achat crdit est finalement pay, largent sortant du compte bancaire reprsente la

ressource. Celle-ci est utilis pour rgler la dette vis--vis du fournisseur (flux entrant = le

fournisseur rend lentreprise lengagement de payer quelle lui avait donn initialement). Le

compte de dette vis--vis du fournisseur est donc dbit, ce qui a pour effet de le solder.

Exemple n7 : rglement des 1 000 T-shirts achets crdit :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

401000

Fournisseurs

5 980

512000

Banque

5 980

Prsentation compte en T

du compte 401000 Fournisseurs :

401000 Fournisseurs

5 980 (achat crdit)

(rglement) 5 980

Total dbit = total crdit = 5 980 solde = 0 (lentreprise ne doit plus rien son fournisseur).

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

16

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

1.6. Achat de services

Les services utiliss par lentreprise pour les besoins de son activit sont consomms par celle-ci. Il

sagit donc demplois non rcuprables, comptabiliser au dbit dun compte de charge (pour leur

montant HT). Selon que la facture est rgle au comptant ou crdit, la ressource sera le compte

bancaire ou une dette vis vis du fournisseur.

Exemple n8 : facture de loyer rgler dans 1 mois 1 000 HT (1 196 TTC) :

n compte n compte Libell du compte

Montant

Montant

dbit

crdit

dbit

crdit

613000

Locations

1 000

445660

TVA dductible

196

401000

Fournisseurs

1 196

1.7. Vente au comptant

Une vente sanalyse de faon symtrique un achat : les biens vendus sont la ressource (le flux

sortant), et largent sur le compte bancaire est lemploi (le flux entrant).

Seul le montant HT est une ressource dfinitive comptabiliser dans un compte de produit. La TVA

est une ressource restituable (elle devra tre reverse lEtat) et doit tre comptabilise dans un

compte de dette vis vis de lEtat.

Exemple n9 : vente au comptant de 1 000 T-shirts 7 HT pice (total TTC = 8 372 ) :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

512000

Banque

8 372

707000

Ventes de marchandises

7 000

445700

TVA collecte

1 372

1.8. Vente crdit

Le fait quune vente soit rgle crdit plutt quau comptant ne change rien la comptabilisation

de la ressource (le flux sortant est toujours constitu des biens vendus). En revanche, le flux entrant

nest plus largent sur le compte bancaire (il ny a pas dencaissement au moment de la ralisation

de lopration) mais lengagement donn par le client de payer plus tard. Il faudra donc dbiter un

compte de crance vis vis du client.

Exemple n10 : vente crdit de 500 T-shirts 7 HT pice (total TTC = 4 186 ) :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

411000

Clients

4 186

707000

Ventes de marchandises

3 500

445700

TVA collecte

686

1.9. Encaissement

Lorsquune vente crdit est finalement encaisse, largent entrant sur le compte bancaire

reprsente lemploi. En contrepartie, lentreprise rend son client lengagement de payer quelle

avait reu. Le compte de crance vis--vis du client est donc crdit, ce qui a pour effet de le solder.

Exemple n11 : encaissement des 500 T-shirts vendus crdit :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

512000

Banque

4 186

411000

Clients

4 186

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

17

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

2. Les oprations dinventaire

A la fin de lexercice comptable, Mr Lucas va devoir tablir son bilan. Mais certaines critures

comptables de rgularisation sont encore ncessaires. Ces critures de fin dexercice, sont appeles

critures dinventaire .

2.1. Variation de stock

Nous avons vu que les charges du compte de rsultat devaient reflter les consommations de

lexercice. Or jusqu prsent, ce sont les achats que nous avons enregistrs en charges.

Dans le cas de Mr Lucas, les achats de T-shirts slvent 2 000 units (1 000 units au comptant +

1 000 units crdit) et les ventes 1 500 units (1 000 units au comptant + 500 units crdit).

En fait, Mr Lucas na consomm que 1 500 T-shirts sur les 2 000 achets. Il faut donc retirer 500 Tshirts des charges pour les porter lactif.

Ainsi, lcriture de rgularisation consiste faire apparatre le stock lactif (dbit dun compte de

classe 3) et diminuer les charges (crdit dun compte de classe 6).

Exemple n12 : constatation dun stock final de 500 units 5 pice :

n

n

Montant

Montant

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

370000

Stock de marchandises

2 500

603700

Variation

du

stock

de

2 500

marchandises

Remarque n1 : pour amliorer le contrle et la lecture des comptes, on ne diminue pas directement

le compte utilis pour comptabiliser les achats, mais un compte spcifique rserv la

rgularisation des stocks en fin dexercice.

Remarque n2 : le stock ainsi transfr lactif sera consomm lanne suivante. A louverture de

lexercice suivant, il faudra donc le rajouter aux charges de lexercice et le faire disparatre de

lactif. Pour ce faire, il suffira de passer la mme criture que ci-dessus mais en sens inverse (dbit

du compte de charge et crdit du compte de stock).

En anne pleine on a ainsi :

Consommation de lexercice = achats + SI (stock initial) SF (stock final)

Remarque n3 : la marge de lentreprise se calcule par diffrence entre le montant des ventes et

celui des consommations. Dans le cas de lentreprise de Mr Lucas, la marge se calcule comme suit :

- ventes : 7 000 + 3 500 = 10 500

- consommations = achats + SI - SF = 10 000 + 0 2 500 = 7 500

- marge commerciale = 10 500 7 500 = 3 000 .

Cette marge peut galement se retrouver en multipliant les quantits vendues (1 500 T-shirts) par la

marge unitaire (2 ).

Remarque n4 : dans le cas dun stock de produits finis le mcanisme comptable reste le mme : le

stock initial est port au dbit dun compte dactivit et le stock final au crdit du mme compte. En

revanche, la variation de stock ne sera pas prsente dans un compte de charge mais dans un compte

de produit ( 713. Variation de stock de produits finis ). Au compte de rsultat, elle permet de

passer des ventes la production :

- le stock final a t produit mais pas vendu : il vient augmenter les produits de lexercice

- le stock initial a t vendu mais pas produit sur lexercice : il vient diminuer les produits.

Production de lexercice = ventes + SF - SI

Remarque n5 : il existe plusieurs mthodes pour valoriser les stocks (PEPS, CMUP, ). Selon la

mthode choisie, le montant du stock (et par consquence du rsultat de lexercice) sera plus ou

moins leve. Il peut donc tre tentant de choisir la mthode la plus avantageuse selon que lon

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

18

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

souhaite obtenir un prt de son banquier ou minimiser sa charge dimpt. Toutefois, cette libert de

choix est encadre par le principe de permanence des mthodes.

2.2. Amortissement

Lors de lachat du matriel, nous avons considr que celui-ci ntait pas consomm dans

limmdiat et nous lavons comptabilis dans un compte dactif. Toutefois, mme si ce matriel

nest pas consomm immdiatement, sa dure de vie nest pas illimite (usure ou obsolescence). Il

faut donc constater chaque anne une charge correspondant la consommation de lexercice.

De plus, cest la valeur dacquisition du matriel que nous avions inscrit lactif du bilan. Or cette

valeur a diminu du fait de lusure ou de lobsolescence. Il faut donc en tenir compte et diminuer la

valeur figurant lactif.

Ainsi, si on considre que la machine achete par Mr Lucas sera utilise pendant 4 ans, il faudra

constater chaque anne :

- au compte de rsultat une charge de 4 000 / 4 = 1 000

- au bilan une diminution de lactif immobilis du mme montant.

Exemple n13 : constatation dune consommation de la machine sur 4 ans :

Montant

Montant

n

n

Libell du compte

compte

compte

dbit

crdit

dbit

crdit

681000

Dotation aux amortissements

1 000

281500

Amortissement

1 000

Remarque n1 : pour amliorer le contrle et la lecture des comptes, on ne diminue pas directement

le compte utilis au bilan pour comptabiliser la machine, mais un compte spcifique, rserv

lamortissement cumul (chiffre 8 en deuxime position).

Remarque n2 : la mme criture sera comptabilise chaque anne pendant les 4 exercices durant

lesquels la machine sera utilise.

Remarque n3 : attention ne pas confondre :

- lamortissement qui figure au bilan et qui reprsente la perte de valeur cumule,

- la dotation aux amortissements qui figure au compte de rsultat et qui reprsente la perte de valeur

(= la consommation) de lexercice.

Il existe plusieurs modes damortissements dont le plus simple est le mode linaire :

limmobilisation est amortie en parts gales sur toute sa dure dutilisation prvue :

Dotation aux amortissement de lexercice = cot de limmobilisation / dure dutilisation

Les entreprises peuvent galement utiliser le mode dgressif qui revient amortir le bien plus

fortement en dbut de vie, puis rduire chaque anne le montant de la dotation.

L encore, le choix du mode damortissement nest pas neutre sur le montant du rsultat de

lexercice.

2.3. Les provisions

Une provision est la constatation comptable dune diminution de valeur dun lment dactif ou

dune augmentation du passif exigible, prcise quant sa nature mais incertaine quant sa

ralisation, que des vnements survenus ou en cours rendent prvisible la date dtablissement de

la situation.

Les provisions constatant une diminution de valeur dun lment dactif sont appeles provisions

pour dprciation. Les provisions constatant une augmentation du passif exigible sont appeles

provisions pour risques et charges.

- les provisions pour dprciation

Les provisions pour dprciation ont pour but de constater une charge au compte de rsultat ds

le moment o on a connaissance dlments pouvant entraner une perte de valeur dun lment

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

19

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

dactif, sans attendre le moment o cette perte devient certaine (cession avec moins-value ou

disparition du bien sans contrepartie). Elles sont prsente lactif du bilan, en diminution des

valeurs brutes, dans la colonne amortissement et provisions .

De mme que lamortissement, les provisions pour dprciation ont pour but de constater une perte

de valeur dlments figurant lactif du bilan de lentreprise. Toutefois, lamortissement constate

une perte de valeur irrversible, alors que les provisions constatent une perte de valeur rversible :

- perte de valeur dun fonds commercial en raison de travaux de voirie gnant laccs des clients,

- baisse de valeur des titres dune filiale en raisons de pertes accumules par celle-ci,

- etc

De plus, lamortissement concerne uniquement certaines immobilisations alors que tous les

lments de lactif peuvent faire lobjet dune provision (stocks, crances, VMP).

- les provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont pour but de constater une charge au compte de

rsultat ds le moment o on a connaissance dlments pouvant entraner une augmentation

du passif, sans attendre le moment o cette augmentation devient certaine (condamnation verser

des dommages et intrts par exemple). Elles sont prsentes au passif du bilan, dans une rubrique

spcifique situe entre les fonds propres et les dettes.

Les provisions pour risques et charges correspondent une augmentation du passif exigible plus

ou moins long terme. Elles traduisent l'existence de risques de dbours prvisibles la clture de

l'exercice mais comportant un lment d'incertitude quant leur montant ou leur ralisation :

- si le dbours est seulement ventuel (probabilit faible), il suffira de le mentionner dans lannexe

sans comptabiliser de provision ;

- si le dbours est certain la fois dans sa ralisation et dans son montant, il sagit alors dune dette

comptabiliser comme telle.

L encore, lvaluation du degr de probabilit du risque et de son montant sont videmment

subjectifs et peuvent avoir un impact trs important sur le rsultat de lexercice.

2.4. Les ajustements des charges et des produits

La rgularisation des charges et des produits a pour but de rattacher au rsultat de lexercice toutes

les charges et tous les produits de lexercice, et eux seuls (principe dindpendance des exercices).

Ainsi, il faut chaque clture comptable :

- exclure du rsultat de lexercice les charges et les produits qui ont t comptabiliss mais qui

concernent lexercice suivant,

- inclure dans le rsultat de lexercice les charges et produits qui nont pas t comptabilis (facture

non encore reue / tablie) mais qui concernent lexercice.

A louverture de lexercice suivant, il faudra contre-passer (cest dire comptabiliser en sens

inverse) ces critures.

Ainsi, les charges comptabilises mais concernant lexercice suivant (par exemple, loyer cheval

sur 2 exercices) sont retires des charges de lexercice et portes lactif du bilan dans un compte

de charges constates davance . Inversement, les produits comptabiliss mais concernant

lexercice suivant (le mme loyer, vu du point de vue du propritaire) sont retirs des produits de

lexercice et ports au passif du bilan dans un compte de produits constats davance .

De mme, les charges non encore comptabilises mais concernant lexercice sont constates en

charges au compte de rsultat et en dettes au bilan alors que les produits non encore comptabiliss

sont constats en produits au compte de rsultat et lactif du bilan ( produits recevoir ).

2.5. Les autres oprations de fin dexercice

Pour certains types de charges, les entreprises disposent dune marge de manuvre pour choisir de

les comptabiliser en charges (diminution immdiate du rsultat) ou en actif (diminution tale dans

le temps par le biais des amortissements) : frais de R&D, dpenses de publicit institutionnelle, etc

En cas dinsuffisance du bnfice comptable, elles peuvent donc choisir de les retirer des charges

et de les porter lactif du bilan.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

20

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 6 DE LA VISION COMPTABLE A LA VISION

FINANCIERE

La comptabilit gnrale enregistre les oprations ralises par lentreprise sur la base de leur

apparence juridique. Cette apparence juridique correspond le plus souvent la ralit conomique

(une vente de marchandises est une vente de marchandises !) mais ce nest pas toujours le cas.

Ainsi, par exemple, un contrat de crdit bail sanalyse juridiquement comme un contrat de location

avec option dachat. Toutefois, dun point de vue conomique, il sagit dun moyen de financement

permettant dobtenir un bien ncessaire lexploitation.

Dans ces cas l, des informations complmentaires doivent tre fournies dans lannexe afin de

permettre aux analystes financiers deffectuer les retraitements ncessaires une vision plus

conomique du patrimoine et de lactivit de lentreprise.

1. Le crdit-bail

Le crdit bail est un contrat de location, qui prvoit pour le locataire la possibilit dacqurir le bien

pour un montant symbolique la fin du contrat (option dachat). Tant que cette option dachat nest

pas exerce, lentreprise nest pas juridiquement considre comme le propritaire du bien.

De ce fait, en comptabilit gnrale, aucune immobilisation napparat lactif de lentreprise. Le

loyer vers priodiquement est, quant lui, comptabilis comme une charge dexploitation.

En revanche, lanalyste financier souhaitera faire apparatre lactif du bilan la valeur du bien

acquis grce au crdit-bail. En contrepartie, une dette financire de mme montant sera

constate.

Le bien exploit en crdit-bail sera ensuite amorti sur sa dure dutilisation probable alors que le

loyer de crdit-bail sera dcompos en remboursement de lemprunt et charge dintrts.

Exemple dun photocopieur dune valeur de 3 000 et financ par crdit bail sur 5 ans (loyer

annuel de 791 ) :

Au bilan, le retraitement initial sera le suivant : + 3 000 lactif en immobilisations corporelles et

+ 3 000 au passif en dettes financires. Puis, en considrant par simplification que le

remboursement de la dette est gal lamortissement, on constatera un amortissement de 600 et

un remboursement de la dette du mme montant.

Au compte de rsultat, on remplacera le loyer de 791 par une dotation aux amortissements de 600

et une charge dintrts de 191 .

NB : ce retraitement amliore le rsultat dexploitation (une part des charges dexploitation est

transfre dans le rsultat financier) mais peut dtriorer les ratios de rentabilit conomique

(augmentation des emplois stables).

2. Les effets escompts non chus

Lescompte deffets de commerce consiste cder des crances commerciales un banquier avant

leur date dchance. Cette technique permet lentreprise de disposer immdiatement de liquidits

pour faire face ses besoins de trsorerie.

Comptablement, on considre que ces crances ont t cdes et ne font plus partie du patrimoine

de lentreprise. Elles ont donc t sorties de lactif en contrepartie dune augmentation et des

liquidits et de quelques charges financires.

L encore, lanalyste financier souhaitera retraiter ce montant et rintgrer le montant des crances

escomptes non chues lactif du bilan par contrepartie dun passif de trsorerie (concours

bancaires courants).

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

21

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

CHAPITRE 7 LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION ET LE

BILAN FONCTIONNEL

Aprs avoir procd aux retraitements qui lui semblaient ncessaires, lanalyste financier va

regrouper les montants figurant au bilan et au compte de rsultat pour en avoir une vision plus

synthtique.

Ainsi, il va tablir :

- le tableau des soldes intermdiaires de gestion partir du compte de rsultat

- le bilan fonctionnel partir du bilan comptable

1. Les soldes intermdiaires de gestion

Le compte de rsultat prsent prcdemment fournit de nombreuses informations concernant

lactivit de lentreprise :

- est-elle bnficiaire ou dficitaire ?

- le bnfice est-il li lactivit habituelle ou un lment exceptionnel ?

- etc

Toutefois, pour un analyste financier, cette approche est insuffisante et doit tre complte par une

analyse plus pousse de la formation du rsultat, en dcomposant celui-ci en soldes intermdiaires

de gestion (SIG). Ceux-ci sont au nombre de huit et simbriquent les uns dans les autres.

2.1. La marge commerciale

La marge commerciale est gale la diffrence entre les ventes et les consommations de

marchandises (consommations = achats de lexercice + stock initial stock final). Elle reflte

lactivit de ngoce de lentreprise.

Exprime en pourcentage des ventes de marchandises, on obtient le taux de marque.

2.2. La production

La production est gale au montant des biens et services vendus, stocks, ou conservs pour

lutilisation de lentreprise. Elle reflte lactivit industrielle ou de service de lentreprise.

Ce solde sera galement utilis pour mesurer la productivit de lentreprise grce des ratios de

type production / actif immobilis ou production / effectifs .

2.3. La valeur ajoute

La valeur ajoute indique le volume de richesse nette cr par lentreprise. Elle se calcule par

diffrence entre ce que lentreprise a produit (marge commerciale + production) et ce quelle a

consomm en provenance de lextrieur pour raliser cette production (achats de biens et services).

Au niveau macro-conomique (comptabilit nationale) la somme des valeurs ajoutes des

entreprises bases en France donne le fameux PIB (produit intrieur brut).

2.4. Lexcdent brut dexploitation (EBE)

Lexcdent brut dexploitation sobtient en retranchant de la valeur ajoute le montant des charges

de personnel et des impts et taxes.

On considre que lEBE est une bonne mesure de la performance conomique de lentreprise car il

nest pas pollu par des dcisions de nature fiscale (rythme damortissement des

immobilisations) ou de financement.

2.5. Le rsultat dexploitation

Le rsultat dexploitation sobtient en retranchant de lEBE le montant des dotations aux

amortissements et provisions DAP) et en rajoutant les reprises sur amortissements et provisions

(RAP). Ce solde est galement disponible en lecture directe sur le compte de rsultat.

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

22

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

2.6. Le rsultat courant avant impts

Le rsultat courant avant impt est gal laddition du rsultat dexploitation et du rsultat

financier. Il reflte lactivit rcurrente (non exceptionnelle de lentreprise). Ce solde est galement

disponible en lecture directe sur le compte de rsultat.

2.7. Le rsultat net

Le rsultat net est gal la somme du rsultat courant avant impts et du rsultat exceptionnel,

diminu de limpt sur les socits. Cest le rsultat de lexercice que lon retrouve en dernire

ligne du compte de rsultat ainsi quau bilan.

NB : les soldes obtenus nont que peu de signification en valeur absolue. En revanche, il

sont trs intressants pour analyser lvolution dune entreprise ou pour comparer

plusieurs entreprises appartenant un mme secteur dactivit.

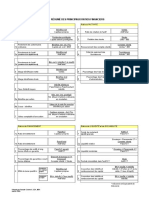

Ventes de

marchandises

Production

Ventes de biens

+ stocke et

et services

immobilise

Consommation

de marchandises

Marge

commerciale

Production de

lexercice

Valeur

ajout

Consommations en

provenance de tiers

Impts, taxes et charges

de personnel

Excdent brut

dexploitation

Rsultat

dexploitation

Rsultat courant

avant impt

DAP, RAP, autres

charges et autres produits

Rsultat

financier

Rsultat

exceptionnel

Participation et

impt sur les

bnfices

Rsultat de

lexercice

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

23

ww.tifawt.com

ESC PAU FCD 2005/2007

Comptabilit gnrale - Cours

2. Le bilan fonctionnel

De la mme faon que pour le compte de rsultat, les analystes financiers procdent des

regroupements et des sous totaux pour analyser le bilan dune entreprise. Ainsi, le bilan

fonctionnel permet dtudier lutilisation qui est faites par lentreprise des ses ressources.

Pour le construire, on distingue trois sous-ensemble dans lactif et dans le passif :

les lments stables et durables :

- lactif : les immobilisations brutes,

- au passif : les capitaux propres augments des amortissements et provisions, et les dettes

long-terme (> 1an),

les lments circulants , cest--dire non stables :

- lactif : les stocks et les crances,

- au passif : les dettes court-terme (< 1 an)

la trsorerie :

- lactif : les sommes disponibles en banque ou en caisse, les placements de trsorerie,

- au passif : les dcouverts bancaires.

De faon simplifie, on considre que les emplois stables (les investissements) doivent tre couverts

par des ressources stables. La diffrence ressources stables emplois stables est appele fonds de

roulement.

De la mme faon on considre que les emplois circulants sont couverts, en partie par le fonds de

roulement et en partie par les ressources circulantes. La diffrence emplois circulants ressources

circulantes est appele besoin en fonds de roulement.

Comme lactif et le passif sont quilibrs, on obtient par construction :

Trsorerie nette = fonds de roulement besoin en fonds de roulement.

NB : les analyses exposes ci-dessus doivent tre adaptes en fonction des secteurs

dactivit. Ainsi, pour un hypermarch dont les clients rglent au comptant, il est tout

fait normal davoir un fonds de roulement ngatif et de financer une partie des

investissements par des ressources circulantes (crdit fournisseurs).

Laurence Le Gallo

ww.tifawt.com

24

Vous aimerez peut-être aussi

- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation

- Manuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueD'EverandManuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation

- Les Travaux Fin D'exerciceDocument36 pagesLes Travaux Fin D'exerciceZee Rar80% (59)

- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)

- Comptabilite GeneraleDocument134 pagesComptabilite Generalediakitelai88% (24)

- Comptabilite Generale Exercices Et Corriges 1 PDFDocument148 pagesComptabilite Generale Exercices Et Corriges 1 PDFNoor Janna91% (11)

- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)

- Méthodologie de recherche et théories en sciences comptablesD'EverandMéthodologie de recherche et théories en sciences comptablesPas encore d'évaluation

- Management des organisations publiques - 2e édition, revue et corrigéeD'EverandManagement des organisations publiques - 2e édition, revue et corrigéePas encore d'évaluation

- IfrsDocument139 pagesIfrsbennounanadaPas encore d'évaluation

- Compta Generale PPT 1Document60 pagesCompta Generale PPT 1Joseph Gahungu100% (2)

- Comprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgeD'EverandComprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgePas encore d'évaluation

- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation

- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation

- Window dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?D'EverandWindow dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?Pas encore d'évaluation

- Comptabilite GeneraleDocument31 pagesComptabilite Generalelepetia100% (14)

- Ebook Comptabilite Generale de L - Entreprise - Cours - Exercices CorrigesDocument111 pagesEbook Comptabilite Generale de L - Entreprise - Cours - Exercices Corrigesstequano100% (46)

- Comptabilite Des Operations CourantesDocument125 pagesComptabilite Des Operations CourantesHAFID1967100% (10)

- Analyse Financière - Guide de Travaux Pratique (Formation Professionnelles Du Maroc)Document51 pagesAnalyse Financière - Guide de Travaux Pratique (Formation Professionnelles Du Maroc)Abdelaziz El Idrissi86% (7)

- Analyse FinanciereDocument39 pagesAnalyse FinanciereB.I100% (4)

- Comptabilite Generale Cours IscaeDocument53 pagesComptabilite Generale Cours Iscaeyao joseph75% (8)

- Comptabilité GénéraleDocument140 pagesComptabilité GénéraleAnonymous kAVA6ALXN100% (3)

- Cours Comptabilité GénéraleDocument152 pagesCours Comptabilité GénéraleAnonymous MbYmehoZgx100% (2)

- Support Cours Comptabilité GénéraleDocument74 pagesSupport Cours Comptabilité Généralesaad azzedin100% (1)

- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation

- Théories et modèles comptables: Développement et perspectives, 2e éditionD'EverandThéories et modèles comptables: Développement et perspectives, 2e éditionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)

- La Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeD'EverandLa Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Maîtriser l'I.Soc: Comprendre l'imposition en BelgiqueD'EverandMaîtriser l'I.Soc: Comprendre l'imposition en BelgiquePas encore d'évaluation

- Quelle est la différence entre une action et une obligationD'EverandQuelle est la différence entre une action et une obligationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Comptabilite Generale PDFDocument24 pagesComptabilite Generale PDFOmar Makhlouf100% (1)

- Cours Comptabilité GénéraleDocument24 pagesCours Comptabilité Généraleabdoulwahabbabba741Pas encore d'évaluation

- Comptabilite Generale OhadaDocument14 pagesComptabilite Generale OhadaAfaa Nkama67% (3)

- Cours Compta DSMDocument20 pagesCours Compta DSMCharles Didier NkoulouPas encore d'évaluation

- DCG - Toute La 1ere Annee Du DC - UE 9Document169 pagesDCG - Toute La 1ere Annee Du DC - UE 9Clémy Di Falco MustazzellaPas encore d'évaluation

- Arrêtée Des ComptesDocument83 pagesArrêtée Des ComptesMariam Ag'hPas encore d'évaluation

- Comparaison Entre Syscohada Et IfrsDocument11 pagesComparaison Entre Syscohada Et IfrsCheikh NgomPas encore d'évaluation

- I. Chapitre 1: La Fonction Comptable: La Tenue de ComptabilitéDocument31 pagesI. Chapitre 1: La Fonction Comptable: La Tenue de ComptabilitéIvan NGOMO NANGPas encore d'évaluation

- Comptabilité Générale IMT S8 - Pr. SlaouDocument96 pagesComptabilité Générale IMT S8 - Pr. Slaouyouane bayou100% (1)

- Cours de Coptabilité Et Fiscalité Des EntreprisesDocument73 pagesCours de Coptabilité Et Fiscalité Des EntreprisesAntoneag Mariana67% (3)

- GcseDocument21 pagesGcseNick WizPas encore d'évaluation

- Compta Base PDFDocument30 pagesCompta Base PDFMariam KONE TOUREPas encore d'évaluation

- 5385 BB 9917289Document23 pages5385 BB 9917289KeNzaPas encore d'évaluation

- Principes & Mécanismes ComptablesDocument11 pagesPrincipes & Mécanismes ComptablesAnonymous kAVA6ALXNPas encore d'évaluation

- Travaux D'inventaire - Cours Détaillé Avec Exemples CorrigésDocument28 pagesTravaux D'inventaire - Cours Détaillé Avec Exemples Corrigésimane chPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document5 pagesChapitre 1axellegervais53Pas encore d'évaluation

- Cours P1.1 Chapitre 3Document6 pagesCours P1.1 Chapitre 3Aurcha MamillePas encore d'évaluation

- Cours Compt A ApproDocument30 pagesCours Compt A ApproNajia El YanboiyPas encore d'évaluation

- Pasage Resultat FiscaleDocument29 pagesPasage Resultat FiscaleSeddik Saadi50% (2)

- La Tenue de La ComptabiliteDocument33 pagesLa Tenue de La ComptabiliteHakim Alger Mg100% (1)

- PDF - Comptabilité de Base EST MEKNES - 104533Document80 pagesPDF - Comptabilité de Base EST MEKNES - 104533fouad tvbox100% (1)

- MR Lakhouil Cours de Comptabilité GénéraleDocument52 pagesMR Lakhouil Cours de Comptabilité GénéraleCheikh Fall100% (1)

- Cours de Comptabilité Générale (3) JNKJNKSDDocument115 pagesCours de Comptabilité Générale (3) JNKJNKSDMehdi Jabrane IIPas encore d'évaluation

- Memoire Online - Etude Analytique D'un Financement Bancaire - Cirédit D'investissment - Cas CNEP - BANQUE - M ADocument4 pagesMemoire Online - Etude Analytique D'un Financement Bancaire - Cirédit D'investissment - Cas CNEP - BANQUE - M AMohamed ZoubairPas encore d'évaluation

- ApplicationsDocument2 pagesApplicationsHamza MalidPas encore d'évaluation

- Les Enjeux de Gestion de TrésorerieDocument37 pagesLes Enjeux de Gestion de TrésorerieDésire Attéméné100% (1)

- Le Fin An Cement Des Entreprises Export at RicesDocument18 pagesLe Fin An Cement Des Entreprises Export at RicesLamiae DehmaniPas encore d'évaluation

- Analyse Financière - Partie 1-Chapitre 1Document12 pagesAnalyse Financière - Partie 1-Chapitre 1Ismail El AlamiPas encore d'évaluation

- La Politique de ChangeDocument43 pagesLa Politique de Changerachid45100% (1)

- CMG1 PDFDocument69 pagesCMG1 PDFMourad GuerPas encore d'évaluation

- Rapport de StageDocument32 pagesRapport de StageabarhichPas encore d'évaluation

- Analyse FinancièreDocument17 pagesAnalyse FinancièreAymen BadriPas encore d'évaluation

- تحليل المالي BENSAIFIDocument7 pagesتحليل المالي BENSAIFInishanth abirPas encore d'évaluation

- Segmentation en Marketing BancaireDocument8 pagesSegmentation en Marketing Bancairedinilson1987100% (1)

- Economie Monétaire 2Document3 pagesEconomie Monétaire 2Salah El MasoudiPas encore d'évaluation

- Ratios BENSAIFI-KDocument1 pageRatios BENSAIFI-KOualid GuetoutPas encore d'évaluation

- Titre Du Mémoire:: Parcours Administration Publique SpécialiséeDocument47 pagesTitre Du Mémoire:: Parcours Administration Publique SpécialiséewadiaPas encore d'évaluation

- TD N 2 Bilan Foct Du CoursDocument2 pagesTD N 2 Bilan Foct Du CoursHalima Sadok0% (1)

- Supt Etd GWDocument11 pagesSupt Etd GWSaadBourouis100% (1)