Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Structuralisme SC Soc

Structuralisme SC Soc

Transféré par

Priestess Laïla BeriadanwenTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Structuralisme SC Soc

Structuralisme SC Soc

Transféré par

Priestess Laïla BeriadanwenDroits d'auteur :

Formats disponibles

Bernard Dantier

(docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales) (8 juillet 2008)

Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale

Extrait de : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.

Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole, Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales Courriel : bernard.dantier@orange.fr Dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales" dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Site web : http ://classiques.uqac.ca/ Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi Site web : Site web : http ://bibliotheque.uqac.ca/

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

Politique d'utilisation de la bibliothque des Classiques

Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue. Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle: - tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques. - servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...), Les fichiers (.html, .doc, .pdf., .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif compos exclusivement de bnvoles. Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est galement strictement interdite. L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission. Jean-Marie Tremblay, sociologue Fondateur et Prsident-directeur gnral, LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

Un document produit en version numrique par M. Bernard Dantier, bnvole, Docteur en sociologie de lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales Courriel : bernard.dantier@orange.fr

Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier :

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale

Extrait de : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.

Utilisation des fins non commerciales seulement.

Polices de caractres utilise : Pour le texte : Times New Roman, 14 points. Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points. Citation : Times New Roman, 12 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2004. Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter, 8.5 x 11)

dition complte Chicoutimi, Ville de Saguenay, Qubec, le11 juillet 2008.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

Textes de mthodologie en sciences sociales choisis et prsents par Bernard Dantier :

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale

Extrait de :

Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378.

Par Bernard Dantier, sociologue (8 juillet 2008)

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale

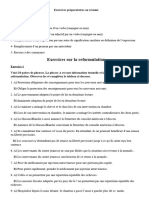

La recherche dune structure, selon Claude Lvi-Strauss, est une mthode globale dapprhension dune socit, applicable ainsi tous ses secteurs et non pas rductible lune de ses composantes qui serait suppose en tre une ou la structure . La notion de structure sociale ne se rapporte pas la ralit empirique, mais aux modles construits d'aprs celle-ci. () Les relations sociales sont la matire premire employe pour la construction des modles qui rendent manifeste la structure sociale ellemme. Llaboration dun modle constitue le fondement de la dmarche, un modle intgrant dune socit tous les faits observs (par recueil ethnographique) et observables (par une prvision des volutions), les mettant tous en relation en sorte que la modification dun lment y entrane celle de tous les autres dans un systme commun. Selon lauteur, certaines disciplines, comme la sociologie et lethnologie, se prtent davantage la construction de modles, partir des donnes issues du travail empirique dautres disciplines comme lhistoire et lethnographie (mais, lencontre de cette conception, nous pourrions nous interroger dune part sur la possibilit de recueillir des faits sans thorisation prliminaire et sans modle dobservation et dautre part sur la possibilit de recueillir la totalit des faits quels quils soient). Entre ces disciplines et leurs procds respectifs, les modles sinscrivent dans des organisations ou reprsentations distinctes et complmentaires du temps. Dun ct le temps mcanique chez lethnologie qui ne donne pas la primaut la chronologie (Ferdinand de Saussure dont sinspire lauteur parlant lui de synchronie , cest--dire dtude dun ensemble de faits un mme instant en dehors de tout

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

enchanement et de toute volution temporels) cette option ayant la prfrence de lauteur qui attribue une certaine valeur aux recherches inscrites sur les relations dans lespace ; dun autre ct le temps statistique , non rversible et cumulatif ( diachronique chez Saussure), avec un avant et un aprs (temps moins pris par lauteur qui y craint des ruptures et des htrognits entre les faits ainsi recueillis et relis). Cest par et dans un milieu commun , compos par des limites autour dun espace et dun temps solidaires, que stablissent le modle et la structure affrente. Nettement influenc par les travaux de Sigmund Freud comme par ceux de Ferdinand de Saussure, Lvi-Strauss programme latteinte de la structure profonde de la socit, plus que celle superficielle et apparente, en pntrant linconscient de cette socit, au-del des reprsentations collectives et des normes institues que celle-ci se donne en quelque sorte aprs-coup pour se penser au second degr, (constructions mentales secondaires quil faut aussi dailleurs prendre en compte comme des effets de la structure profonde et primordiale, comme appartenant elle et reprsentant certains de ses aspects de ses dimensions). Ainsi le conscient doit donner accs linconscient qui le commande avec plus ou moins de dformations (sans que pour autant cet inconscient de la structure porte chez Lvi-Strauss les problmatiques de conflit et de malaise que Freud attribue aux rapports entre ordre social et pulsions individuelles). La structure dune socit agit et se manifeste essentiellement en terme de rgles , - au-del de la relative particularit dune culture (que Lvi-Strauss considre comme un ensemble dcarts significatifs observs sur des faits ethnographiques par rapport un autre ensemble, en sorte quun mme individu peut appartenir plusieurs cultures selon les chelles du dcoupage et de la mesure des carts). Dans ce cadre, les rgles structurelles organisent divers types d ordres (systme de parent, organisation politique et sociale, stratifications socio-conomiques), ordres qui sont intgrables dans un ordre gnral. Ces rgles, indpendantes de la nature des joueurs individuels ou groups, impliquent, selon lauteur, dautres notion telles celles de partie , de

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

coup , de choix , de stratgie . En tant que rgles elles sexercent notamment sur les changes et les communications : communications des femmes (par lexogamie, les mariages et les alliances) des biens et des services (dans le march dit conomique ) des messages (changes linguistiques), toutes ces communications participant avec certaines analogies un systme commun et global (dans lequel nous retrouvons la recherche du fait social total que Marcel Mauss avait initie dans son Essai sur le don ). Lauteur, qui promeut la pluridisciplinarit jusqu la transdisciplinarit, espre ainsi long terme la fusion entre lanthropologie sociale, la science conomique et la linguistique afin que soit mise en place une science totale et cohrente des communications dune socit toujours organise comme un jeu sous un ensemble de rgles. Ainsi, le chercheur en sciences sociales, pour peu quil soit soucieux de se protger la fois des dangers de la spcialisation disciplinaire qui la form et de ceux du dcoupage et de la slection de lobjet dtude quil choisit, aura grand profit lire ou relire le panorama structuraliste que ci-dessous Claude Lvi-Strauss, en 1952, nous propose des problmatiques et des rsultats des recherches appliques aux hommes et leurs socits. Bernard Dantier, sociologue 8 juillet 2008

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

Claude Lvi-Strauss :

extrait de

Claude Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, Agora, 1958 et 1974, pp. 328-378. (Pour allger le texte, la plupart des notes de bas de page nont pas t reproduites.)

Table des matires de lextrait La notion de structure en ethnologie I. DFINITION ET PROBLMES DE MTHODE. a) b) c) II. Observation et exprimentation Conscience et inconscient Structure et mesure

MORPHOLOGIE SOCIALE OU STRUCTURES DE GROUPE

III. STATIQUE SOCIALE, OU STRUCTURES DE COMMUNICATION. IV. DYNAMIQUE SOCIALE : STRUCTURES DE SUBORDINATION. a) b) Ordre des lments (individus et groupes) dans la structure sociale. Ordres des ordres.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss

LA NOTION DE STRUCTURE EN ETHNOLOGIE

Retour la table des matires

La notion de structure sociale voque des problmes trop vastes et trop vagues pour qu'on puisse les traiter dans les limites d'un article. Le programme de ce symposium l'admet implicitement : des thmes voisins du ntre ont t assigns d'autres participants. Ainsi, des tudes telles que celles consacres au style, aux catgories universelles de la culture, la linguistique structurale, se rapportent de trs prs notre sujet, et le lecteur du prsent travail devra aussi s'y rfrer. En outre, quand on parle de structure sociale, on s'attache surtout aux aspects formels des phnomnes sociaux ; on sort donc du domaine de la description pour considrer des notions et des catgories qui n'appartiennent pas en propre l'ethnologie, mais qu'elle voudrait utiliser, l'instar d'autres disciplines scientifiques qui, depuis longtemps, traitent certains de leurs problmes comme nous souhaiterions faire des ntres. Sans doute, ces problmes diffrentils quant au contenu, mais nous avons, tort ou raison, le sentiment que nos propres problmes pourraient en tre rapprochs, condition d'adopter le mme type de formalisation. L'intrt des recherches structurales est, prcisment, qu'elles nous donnent l'esprance que des sciences, plus avances que nous sous ce rapport, peuvent nous fournir des modles de mthodes et de solutions. Que faut-il donc entendre par structure sociale ? En quoi les tudes qui s'y rapportent diffrent-elles de toutes les descriptions, analyses et thories visant les relations sociales, comprises au sens large, et qui se confondent avec l'objet mme de l'anthropologie ? Les auteurs ne sont gure d'accord sur le contenu de cette notion ;

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 10

certains mme, parmi ceux qui ont contribu l'introduire, paraissent aujourd'hui le regretter. Ainsi Kroeber, dans la deuxime dition de son Anthropology :

La notion de "structure" n'est probablement rien d'autre qu'une concession la mode : un terme au sens bien dfini exerce tout coup un singulier attrait pendant une dizaine d'annes ainsi le mot "arodynamique" , on se met l'employer tort et travers, parce qu'il sonne agrablement l'oreille. Sans doute, une personnalit typique peut tre considre du point de vue de sa structure. Mais la mme chose est vraie d'un agencement physiologique, d'un organisme, d'une socit quelconque ou d'une culture, d'un cristal ou d'une machine. N'importe quoi la condition de n'tre pas compltement amorphe possde une structure. Ainsi semble-t-il que le terme "structure" n'ajoute absolument rien ce que nous avons dans l'esprit quand nous l'employons, sinon un agrable piquant (Kroeber, 1948, p. 325). ()

Ce texte vise directement la prtendue structure de la personnalit de base ; mais il implique une critique plus radicale, qui met en cause l'usage mme de la notion de structure en anthropologie. Une dfinition n'est pas seulement indispensable en raison des incertitudes actuelles. D'un point de vue structuraliste qu'il faut bien adopter ici, ne ft-ce que pour que le problme existe, la notion de structure ne relve pas d'une dfinition inductive, fonde sur la comparaison et l'abstraction des lments communs toutes les acceptations du terme tel qu'il est gnralement employ. Ou le terme de structure sociale n'a pas de sens, ou ce sens mme a dj une structure. C'est cette structure de la notion qu'il faut d'abord saisir, si on ne veut pas se laisser submerger par un fastidieux inventaire de tous les livres et articles portant sur les relations sociales : leur liste seule excderait les limites de ce chapitre. Une seconde tape permettra de comparer notre dfinition provisoire avec celles que d'autres auteurs semblent admettre, de faon explicite ou implicite. Nous procderons cet examen dans la section consacre la parent, puisque c'est le principal contexte dans lequel la notion de structure apparat. En fait, les ethnologues se sont presque exclusivement occups de structure propos des problmes de parent.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 11

I. Dfinition et problmes de mthode.

Retour la table des matires

Le principe fondamental est que la notion de structure sociale ne se rapporte pas la ralit empirique, mais aux modles construits d'aprs celle-ci. Ainsi apparat la diffrence entre deux notions si voisines qu'on les a souvent confondues, je veux dire celle de structure sociale et celle de relations sociales Les relations sociales sont la matire premire employe pour la construction des modles qui rendent manifeste la structure sociale elle-mme. En aucun cas celle-ci ne saurait donc tre ramene l'ensemble des relations sociales, observables dans une socit donne. Les recherches de structure ne revendiquent pas un domaine propre, parmi les faits de socit ; elles constituent plutt une mthode susceptible d'tre applique divers problmes ethnologiques, et elles s'apparentent des formes d'analyse structurale en usage dans des domaines diffrents. Il s'agit alors de savoir en quoi consistent ces modles qui sont l'objet propre des analyses structurales. Le problme ne relve pas de l'ethnologie, mais de l'pistmologie, car les dfinitions suivantes n'empruntent rien la matire premire de nos travaux. Nous pensons en effet que pour mriter le nom de structure, des modles doivent exclusivement satisfaire quatre conditions. En premier lieu, une structure offre un caractre de systme. Elle consiste en lments tels qu'une modification quelconque de l'un d'eux entrane une modification de tous les autres. En second lieu, tout modle appartient un groupe de transformations dont chacune correspond un modle de mme famille, si bien que l'ensemble de ces transformations constitue un groupe de modles.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 12

Troisimement, les proprits indiques ci-dessus permettent de prvoir de quelle faon ragira le modle, en cas de modification d'un de ses lments. Enfin, le modle doit tre construit de telle faon que son fonctionnement puisse rendre compte de tous les faits observs. () a) Observation et exprimentation.

Retour la table des matires

Ces deux niveaux seront toujours distingus. L'observation des faits, et l'laboration des mthodes permettant de les utiliser pour construire des modles, ne se confondent jamais avec l'exprimentation au moyen des modles eux-mmes. Par exprimentation sur les modles , j'entends l'ensemble des procds permettant de savoir comment un modle donn ragit aux modifications, ou de comparer entre eux des modles de mme type ou de types diffrents. Cette distinction est indispensable pour dissiper certains malentendus. N'y a-t-il pas contradiction entre l'observation ethnographique, toujours concrte et individualise, et les recherches structurales auxquelles on prte souvent un caractre abstrait et formel pour contester qu'on puisse passer de la premire aux secondes ? La contradiction s'vanouit ds qu'on a compris que ces caractres antithtiques relvent de deux niveaux diffrents ou, plus exactement, correspondent deux tapes de la recherche. Au niveau de l'observation, la rgle principale on pourrait mme dire la seule est que tous les faits doivent tre exactement observs et dcrits, sans permettre aux prjugs thoriques d'altrer leur nature et leur importance. Cette rgle en implique une autre, par voie de consquence : les faits doivent tre tudis en eux-mmes (quel processus concrets les ont amens l'existence ?) et aussi en relation avec l'ensemble (c'est--dire que tout changement observ en un point sera rapport aux circonstances globales de son apparition). Cette rgle et ses corollaires ont t clairement formuls par K. Goldstein (1951, pp. 18-25) en termes de recherches psychophysiologiques ; ils sont aussi applicables d'autres formes d'ana-

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 13

lyse structurale. Du point de vue qui est le ntre, ils permettent de comprendre qu'il n'y a pas contradiction, mais intime corrlation, entre le souci du dtail concret propre la description ethnographique, et la validit et la gnralit que nous revendiquons pour le modle construit d'aprs celle-ci. r On peut en effet concevoir beaucoup de modles diffrents mais commodes, divers titres, pour dcrire et expliquer un groupe de phnomnes. Nanmoins, le meilleur sera toujours le modle vrai, c'est--dire celui qui, tout en tant le plus simple, rpondra la double condition de n'utiliser d'autres faits que ceux considrs, et de rendre compte de tous. La premire tche est donc de savoir quels sont ces faits.

b) Conscience et inconscient.

Retour la table des matires

Les modles peuvent tre conscients ou inconscients, selon le niveau o ils fonctionnent. Boas, qui revient le mrite de cette distinction, a montr qu'un groupe de phnomnes se prte d'autant mieux l'analyse structurale que la socit ne dispose pas d'un modle conscient pour l'interprter ou le justifier (1911, p. 67). On sera peut-tre surpris de voir citer Boas comme un des matres de la pense structuraliste ; certains lui attribueraient plutt un rle oppos. J'ai essay de montrer dans un autre travail () que l'chec de Boas, au point de vue structuraliste, ne s'explique pas par l'incomprhension ou l'hostilit. Dans l'histoire du structuralisme, Boas a plutt t un prcurseur. Mais il a prtendu imposer aux recherches structurales des conditions trop rigoureuses. Certaines ont pu tre assimiles par ses successeurs, mais d'autres taient si svres et difficiles satisfaire qu'elles eussent strilis le progrs scientifique dans quelque domaine que ce soit. Un modle quelconque peut tre conscient ou inconscient, cette condition n'affecte pas sa nature. Il est seulement possible de dire qu'une structure superficiellement enfouie dans l'inconscient rend plus probable l'existence d'un modle qui la masque, comme un cran, la conscience collective. En effet, les modles conscients

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 14

qu'on appelle communment des normes comptent parmi les plus pauvres qui soient, en raison de leur fonction qui est de perptuer les croyances et les usages, plutt que d'en exposer les ressorts. Ainsi, l'analyse structurale se heurte une situation paradoxale, bien connue du linguiste : plus nette est la structure apparente, plus difficile devient-il de saisir la structure profonde, cause des modles conscients et dforms qui s'interposent comme des obstacles entre l'observateur et son objet. L'ethnologue devra donc toujours distinguer entre les deux situations o il risque de se trouver plac. Il peut avoir construire un modle correspondant des phnomnes dont le caractre de systme n'a pas t peru par la socit qu'il tudie. C'est la situation la plus simple, dont Boas a soulign qu'elle offrait aussi le terrain le plus favorable la recherche ethnologique. Dans d'autres cas, cependant, l'ethnologue a affaire, non seulement des matriaux bruts, mais aussi des modles dj construits par la culture considre, sous forme d'interprtations. J'ai dj not que de tels problmes peuvent tre trs imparfaits, mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de cultures dites primitives ont labor des modles de leurs rgles de mariage, par exemple meilleurs que ceux des ethnologues professionnels (). Il y a donc deux raisons pour respecter ces modles faits la maison . D'abord, ils peuvent tre bons, ou, tout au moins, offrir une voie d'accs la structure ; chaque culture a ses thoriciens, dont l'uvre mrite autant d'attention que celle que l'ethnologue accorde des collgues. Ensuite, mme si les modles sont tendancieux ou inexacts, la tendance et le genre d'erreurs qu'ils reclent font partie intgrante des faits tudier ; et peut-tre comptent-ils parmi les plus significatifs. Mais, quand il donne toute son attention ces modles, produits de la culture indigne, l'ethnologue n'aura garde d'oublier que des normes culturelles ne sont pas automatiquement des structures. Ce sont plutt d'importantes pices l'appui pour aider dcouvrir celles-ci, tantt documents bruts, tantt contributions thoriques, comparables celles apportes par l'ethnologue lui-mme. Durkheim et Mauss ont bien compris que les reprsentations conscientes des indignes mritent toujours plus d'attention que les thories issues comme reprsentations conscientes galement

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 15

de la socit de l'observateur. Mme inadquates, les premires offrent une meilleure voie d'accs aux catgories (inconscientes) de la pense indigne, dans la mesure o elles leur sont structuralement lies. Sans sous-estimer l'importance et le caractre novateur de cette dmarche, on doit pourtant reconnatre que Durkheim et Mauss ne l'ont pas poursuivie aussi loin qu'on l'et souhait. Car les reprsentations conscientes des indignes, tout intressantes qu'elles soient pour la raison qui vient d'tre indique, peuvent rester objectivement aussi distantes de la ralit inconsciente que les autres. ()

c) Structure et mesure.

Retour la table des matires

On dit parfois que la notion de structure permet d'introduire la mesure en ethnologie. Cette ide a pu rsulter de l'emploi de formules mathmatiques ou d'apparence telle dans des ouvrages ethnologiques rcents. Il est sans doute exact que, dans quelques cas, on soit parvenu assigner des valeurs numriques des constantes. Ainsi, les recherches de Kroeber sur l'volution de la mode fminine, qui marquent une date dans l'histoire des tudes structuralistes (Richardson et Kroeber, 1940) ; et quelques autres, dont nous parlerons plus loin. Pourtant, il n'existe aucune connexion ncessaire entre la notion de mesure et celle de structure. Les recherches structurales sont apparues dans les sciences sociales comme une consquence indirecte de certains dveloppements des mathmatiques modernes, qui ont donn une importance croissante au point de vue qualitatif, s'cartant ainsi de la perspective quantitative des mathmatiques traditionnelles. Dans divers domaines : logique mathmatique, thorie des ensembles, thorie des groupes et topologie, on s'est aperu que des problmes qui ne comportaient pas de solution mtrique pouvaient tout de mme tre soumis un traitement rigoureux. ()

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 16

d) Modles mcaniques et modles statistiques.

Retour la table des matires

Une dernire distinction se rapporte l'chelle du modle compare celle des phnomnes. Un modle dont les lments constitutifs sont l'chelle des phnomnes sera appel modle mcanique , et modle statistique celui dont les lments sont une chelle diffrente. Prenons comme exemple les lois du mariage. Dans les socits primitives, ces lois peuvent tre reprsentes sous forme de modles o figurent les individus, effectivement distribus en classes de parent ou en clans ; de tels modles sont mcaniques. Dans notre socit, il est impossible de recourir ce genre de modle, car les divers types de mariage y dpendent de facteurs plus gnraux : taille des groupes primaires et secondaires dont relvent les conjoints possibles ; fluidit sociale, quantit d'information, etc. Pour parvenir dterminer les constantes de notre systme matrimonial (ce qui n'a pas encore t tent), on devrait donc dfinir des moyennes et des seuils : le modle appropri serait de nature statistique. Entre les deux formes il existe sans doute des intermdiaires. Ainsi, certaines socits (dont la ntre) utilisent un modle mcanique pour dfinir les degrs prohibs, et s'en remettent un modle statistique en ce qui concerne les mariages possibles. D'ailleurs, les mmes phnomnes peuvent relever des deux types de modles, selon la manire dont on les groupe entre eux ou avec d'autres phnomnes. Un systme qui favorise le mariage des cousins croiss, mais o cette formule idale correspond une certaine proportion seulement des unions recenses, demande, pour tre expliqu de faon satisfaisante, la fois un modle mcanique et un modle statistique. Les recherches structurales n'offriraient gure d'intrt si les structures n'taient traduisibles en modles dont les proprits formelles sont comparables, indpendamment des lments qui les composent. Le structuraliste a pour tche d'identifier et d'isoler les

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 17

niveaux de ralit qui ont une valeur stratgique du point de vue o il se place, autrement dit, qui peuvent tre reprsents sous forme de modles, quelle que soi la nature de ces derniers. Parfois aussi, on peut envisager simultanment les mmes donnes en se plaant des points de vue diffrents qui ont tous une valeur stratgique, bien que les modles correspondant chacun soient tantt mcaniques, tantt statistiques. Les sciences exactes et naturelles connaissent des situations de ce type ; ainsi, la thorie de corps en mouvement relve de la mcanique si les corps physiques considrs sont peu nombreux. Mais, quand ce nombre s'accrot au-del d'un certain ordre de grandeur, il faut recourir la thermodynamique, c'est--dire substituer un modle statistique au modle mcanique antrieur ; et cela, bien que la nature des phnomnes soit demeure la mme dans les deux cas. Des situations de mme genre se prsentent souvent dans les sciences humaines et sociales. Soit, par exemple, le suicide : on peut l'envisager dans deux perspectives diffrentes. L'analyse de cas individuels permet de construire ce qu'on pourrait appeler des modles mcaniques de suicide, dont les lments sont fournis par le type de personnalit de la victime, son histoire individuelle, les proprits des groupes primaire et secondaire dont elle fut membre, et ainsi de suite ; mais on peut aussi construire des modles statistiques, fonds sur la frquence des suicides pendant une priode donne, dans une ou plusieurs socits, ou encore dans des groupes primaires et secondaires de types diffrents, etc. Quelle que soit la perspective choisie, on aura ainsi isol des niveaux o l'tude structurale du suicide est significative, autrement dit, autorisant la construction de modles dont la comparaison soit possible : 1 pour plusieurs formes de suicides ; 2 pour des socits diffrentes, et 3 pour divers types de phnomnes sociaux. Le progrs scientifique ne consiste donc pas seulement dans la dcouverte de constantes caractristiques pour chaque niveau, mais aussi dans l'isolement de niveaux non encore reprs, o l'tude de phnomnes donns conserve une valeur stratgique. C'est ce qui s'est produit avec l'avnement de la psychanalyse qui a dcouvert

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 18

le moyen d'tablir des modles correspondant un nouveau champ d'investigation : la vie psychique du patient prise dans sa totalit. Ces considrations aideront mieux comprendre la dualit (on serait tent de dire : la contradiction) qui caractrise les tudes structurales. On se propose d'abord d'isoler des niveaux significatifs, ce qui implique le dcoupage des phnomnes. De ce point de vue, chaque type d'tudes structurales prtend l'autonomie, l'indpendance par rapport tous les autres et aussi par rapport l'investigation des mmes faits, mais fonde sur d'autres mthodes. Pourtant, nos recherches n'ont qu'un intrt, qui est de construire des modles dont les proprits formelles sont, du point de vue de la comparaison et de l'explication, rductibles aux proprits d'autres modles relevant eux-mmes de niveaux stratgiques diffrents. Ainsi pouvons-nous esprer abattre les cloisons entre les disciplines voisines et promouvoir entre elles une vritable collaboration. Un exemple illustrera ce point. Le problme des rapports entre l'histoire et l'ethnologie a fait rcemment l'objet de nombreuses discussions. En dpit des critiques qui m'ont t adresses (), je maintiens que la notion de temps n'est pas au centre du dbat. Mais, si ce n'est pas une perspective temporelle propre l'histoire qui distingue les deux disciplines, en quoi consiste leur diffrence ? Pour rpondre, il faut se reporter aux remarques prsentes dans le prcdent paragraphe et replacer l'histoire et l'ethnologie au sein des autres sciences sociales. L'ethnographie et l'histoire diffrent d'abord de l'ethnologie et de la sociologie, pour autant que les deux premires sont fondes sur la collecte et l'organisation des documents, tandis que les deux autres tudient plutt les modles construits partir, et au moyen, de ces documents. En second lieu, l'ethnographie et l'ethnologie correspondent respectivement deux tapes d'une mme recherche qui aboutit en fin de compte des modles mcaniques, tandis que l'histoire (et les autres disciplines gnralement classes comme ses auxiliaires ) aboutit des modles statistiques. Les relations entre nos

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 19

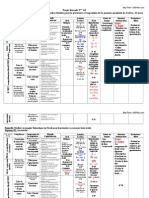

quatre disciplines peuvent donc tre ramenes deux oppositions, l'une entre observation empirique et construction de modles (comme caractrisant la dmarche initiale), l'autre entre le caractre statistique ou mcanique des modles, envisags au point d'arrive. Soit, en affectant arbitrairement le signe + au premier terme, et le signe au second terme de chaque opposition :

Histoire Sociologie Ethnographie Ethnologie observation empirique / construction de modles modles mcaniques / modles statistiques + + + +

On comprend ainsi comment il se fait que les sciences sociales, qui toutes doivent ncessairement adopter une perspective temporelle, se distinguent par l'emploi de deux catgories de temps. L'ethnologie fait appel un temps mcanique , c'est--dire rversible et non cumulatif : le modle d'un systme de parent patrilinaire ne contient rien qui indique s'il a toujours t patrilinaire, ou s'il a t prcd par un systme matrilinaire, ou encore par toute une srie d'oscillations entre les deux formes. Par contre, le temps de l'histoire est statistique : il n'est pas rversible et comporte une orientation dtermine. Une volution qui ramnerait la socit italienne contemporaine la Rpublique romaine serait aussi inconcevable que la rversibilit des processus qui relvent de la deuxime loi de la thermodynamique. La discussion qui prcde prcise la distinction, propose par Firth, entre la notion de structure sociale o le temps ne joue aucun rle, et celle d'organisation sociale o il est appel intervenir (1951, p. 40). De mme pour le dbat prolong entre les tenants de l'anti-volutionnisme boasien et M. Leslie White (1949). Boas et son cole se sont surtout occups de modles mcaniques o la notion d'volution n'a pas de valeur heuristique. Cette notion prend un sens plein sur le terrain de l'histoire et de la sociologie, mais la

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 20

condition que les lments auxquels elle se rapporte ne soient pas formuls en termes d'une typologie culturaliste qui utilise exclusivement des modles mcaniques. Il faudrait, au contraire, saisir ces lments un niveau assez profond pour tre sr qu'ils resteront identiques, quel que soit le contexte culturel o ils interviennent (comme les gnes, qui sont des lments identiques susceptibles d'apparatre en combinaisons diffrentes, desquelles rsultent les types raciaux, c'est--dire des modles statistiques). Il est enfin ncessaire qu'on puisse dresser de longues sries statistiques. Boas et son cole ont donc raison de rcuser la notion d'volution : elle n'est pas signifiante au niveau des modles mcaniques qu'ils utilisent exclusivement, et M. White a tort de prtendre rintgrer la notion d'volution, puisqu'il persiste utiliser des modles du mme type que ses adversaires. Les volutionnistes rtabliraient plus aisment leur position s'ils consentaient substituer aux modles mcaniques des modles statistiques, c'est--dire dont les lments soient indpendants de leur combinaison et restent identiques travers une priode de temps suffisamment longue. () La distinction entre modle mcanique et modle statistique offre un autre intrt : elle permet d'clairer le rle de la mthode comparative dans les recherches structurales. Radcliffe-Brown et Lowie ont tenu l'un et l'autre surestimer ce rle. Ainsi, le premier crit (1952, p. 14) :

On tient gnralement la sociologie thorique pour une science inductive. L'induction est, en effet, le procd logique qui permet d'infrer des propositions gnrales de la considration d'exemples spciaux. Le professeur Evans-Pritchard... parat parfois penser que la mthode logique d'induction, employant la comparaison, la classification et la gnralisation, ne peut tre applique aux phnomnes humains et la vie sociale... Quant moi, je tiens que l'ethnologie se fonde sur l'tude comparative et systmatique d'un grand nombre de socits.

Dans une tude antrieure, Radcliffe-Brown disait propos de la religion (1945, p. 1) :

La mthode exprimentale applique la sociologie religieuse... enseigne que nous devons mettre nos hypothses l'preuve d'un nombre suffisant de religions diffrentes ou de cultes religieux particuliers,

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 21

confronts chacun avec la socit particulire o ils se manifestent. Une telle entreprise dpasse les capacits d'un chercheur unique, elle suppose la collaboration de plusieurs.

Dans le mme esprit, Lowie commence par souligner (1948 a, p. 38) que la littrature ethnologique est remplie de prtendues corrlations qui n'ont aucune base exprimentale ; et il insiste sur la ncessit d'largir la base inductive de nos gnralisations (1848 a, p. 68). Ainsi ces deux auteurs sont d'accord pour donner un fondement inductif l'ethnologie ; en quoi ils se sparent non seulement de Durkheim : Quand une loi a t prouve par une exprience bien faite, cette preuve est valable universellement (1912, p. 593), mais aussi de Goldstein. Comme on l'a dj not, celui-ci a formul de la faon la plus lucide ce qu'on pourrait appeler les rgles de la mthode structuraliste en se plaant un point de vue assez gnral pour les rendre valides, au-del du domaine limit pour lequel il les avait d'abord conues. Goldstein remarque que la ncessit de procder une tude dtaille de chaque cas entrane, comme consquence, la restriction du nombre des cas qu'on pourra considrer de cette faon. Ne risque-t-on pas alors de s'attacher des cas trop spciaux pour qu'on puisse formuler, sur une base aussi restreinte, des conclusions valables pour tous les autres ? Il rpond (1951, p. 25) : Cette objection mconnat compltement la situation relle : tout d'abord, l'accumulation de faits mme trs nombreux ne sert de rien s'ils ont t tablis d'une manire imparfaite, elle ne conduit jamais la connaissance des choses telles qu'elles se passent actuellement... Il faut choisir des cas tels qu'ils permettent de porter des jugements dcisifs. Mais alors ce qu'on aura tabli dans un cas vaudra aussi pour les autres. Peu d'ethnologues accepteraient d'endosser cette conclusion. Pourtant, la recherche structuraliste serait vaine si l'on n'tait pleinement conscient du dilemme de Goldstein : soit tudier des cas nombreux, d'une faon toujours superficielle et sans grand rsultat ; soit se limiter rsolument l'analyse approfondie d'un petit nombre de cas, et prouver ainsi qu'en fin de compte, une exprience bien faite vaut une dmonstration.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 22

Comment expliquer cet attachement de si nombreux ethnologues la mthode comparative ? N'est-ce pas, ici encore, qu'ils confondent les techniques propres construire et tudier les modles mcaniques et statistiques ? La position de Durkheim et de Goldstein est inexpugnable en ce qui concerne les premiers : par contre, il est vident qu'on ne peut fabriquer un modle statistique sans statistiques, autrement dit, sans accumuler des faits trs nombreux. Mais, mme dans ce cas, la mthode ne peut tre appele comparative : les faits rassembls n'auront de valeur que s'ils relvent tous d'un mme type. On revient toujours la mme option, qui consiste tudier fond un cas, et la seule diffrence tient au mode de dcoupage du cas , dont les lments constitutifs seront (selon le patron adopt) l'chelle du modle projet, ou une chelle diffrente. Nous avons essay jusqu' prsent d'lucider quelques questions de principe, qui concernent la nature mme de la notion de structure sociale. Il devient ainsi plus facile de procder un inventaire des principaux types de recherche, et de discuter quelques rsultats.

II. Morphologie sociale ou structures de groupe.

Retour la table des matires

Dans cette deuxime section, le terme groupe ne dsigne pas le groupe social, mais plus gnralement, la manire dont les phnomnes sont groups entre eux. D'autre part, il rsulte de la premire section de ce travail que les recherches structurales ont pour objet l'tude des relations sociales l'aide de modles. Or, il est impossible de concevoir les relations sociales en dehors d'un milieu commun qui leur serve de systme de rfrence. L'espace et le temps sont les deux systmes de rfrence qui permettent de penser les relations sociales, ensemble ou isolment.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 23

Ces dimensions d'espace et de temps ne se confondent pas avec celles qu'utilisent les autres sciences. Elles consistent en un espace social et en un temps social , ce qui signifie qu'elles n'ont d'autres proprits que celles des phnomnes sociaux qui les peuplent. Selon leur structure particulire, les socits humaines ont conu ces dimensions de faons trs diffrentes. L'ethnologue ne doit donc pas s'inquiter de l'obligation o il peut se trouver d'utiliser des types qui lui sont inhabituels, et mme d'en inventer pour les besoins du moment. On a dj remarqu que le continuum temporel apparat rversible ou orient, selon le niveau offrant la plus grande valeur stratgique o on doit se placer du point de vue de la recherche en cours. D'autres ventualits peuvent aussi se prsenter : temps indpendant de celui de l'observateur, et illimit ; temps, fonction du temps propre (biologique) de l'observateur, et limit ; temps analysable ou non en parties, qui sont elles-mmes homologues entre elles, ou spcifiques, etc. Evans-Pritchard a montr qu'on peut ramener des proprits formelles de ce type l'htrognit qualitative, superficiellement perue par l'observateur, entre son temps propre et des temps qui relvent d'autres catgories : histoire, lgende ou mythe (1939, 1940). Cette analyse, inspire par l'tude d'une socit africaine, peut tre tendue notre propre socit (Bernot et Blancard, 1953). En ce qui concerne l'espace, Durkheim et Mauss ont t les premiers dcrire les proprits variables qu'on doit lui reconnatre pour pouvoir interprter la structure d'un grand nombre de socits dites primitives (1901-1902). Mais c'est de Cushing qu'on affecte aujourd'hui de ddaigner qu'ils se sont d'abord inspirs. L'uvre de Frank Hamilton Cushing tmoigne en effet d'une pntration et d'une invention sociologiques, qui devraient valoir son auteur une place la droite de Morgan, parmi les grands prcurseurs des recherches structurales. Les lacunes, les inexactitudes releves dans ses descriptions, le grief mme qu'on a pu lui faire d'avoir surinterprt ses observations, tout cela est ramen de plus justes proportions quand on comprend que Cushing cherchait moins dcrire concrtement la socit zuni qu' laborer un mo-

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 24

dle (la clbre division en sept parties) permettant d'expliquer sa structure et le mcanisme de son fonctionnement. Le temps et l'espace sociaux doivent aussi tre distingus selon l'chelle. L'ethnologue utilise un macro-temps et un microtemps ; un macro-espace et un micro-espace . De faon parfaitement lgitime, les tudes structurales empruntent leurs catgories aussi bien la prhistoire, l'archologie, et la thorie diffusionniste, qu' la topologie psychologique fonde par Lewin, ou la sociomtrie de Moreno. Car des structures de mme type peuvent tre rcurrentes des niveaux trs diffrents du temps et de l'espace, et rien n'exclut qu'un modle statistique (par exemple, un de ceux labors en sociomtrie) ne se rvle plus utile pour construire un modle analogue, applicable l'histoire gnrale des civilisations, qu'un autre directement inspir des faits emprunts ce seul domaine. Loin de nous, par consquent, l'ide que les considrations historiques et gographiques soient sans valeur pour les tudes structurales, comme le croient encore ceux qui se disent fonctionnalistes . Un fonctionnaliste peut tre tout le contraire d'un structuraliste, l'exemple de Malinowski est l pour nous en convaincre. Inversement, l'uvre de G. Dumzil et l'exemple personnel de A. L. Kroeber (d'esprit si structuraliste, bien qu'il se soit longtemps consacr des tudes de distribution spatiale) prouvent que la mthode historique n'est nullement incompatible avec une attitude structurale. Les phnomnes synchroniques offrent pourtant une homognit relative qui les rend plus faciles tudier que les phnomnes diachroniques. Il n'est donc pas surprenant que les recherches les plus accessibles, en fait de morphologie, soient celles qui touchent aux proprits qualitatives, non mesurables, de l'espace social, c'est--dire la faon dont les phnomnes sociaux se distribuent sur la carte, et les constantes qui ressortent de cette distribution. A cet gard, l'cole dite de Chicago et ses travaux d'cologie urbaine avaient suscit de grands espoirs, trop vite dus. Les problmes d'cologie sont discuts dans un autre chapitre de ce symposium, je

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 25

me contenterai donc de prciser au passage les relations qui existent entre les notions d'cologie et de structure sociale. Dans les deux cas ; on s'occupe de la distribution des phnomnes sociaux dans l'espace, mais les recherches structuralistes portent exclusivement sur les cadres spatiaux dont les caractres sont sociologiques, c'est--dire ne dpendent pas de facteurs naturels tels ceux de la gologie, de la climatologie, de la physiographie, etc. Les recherches dites d'cologie urbaine offrent donc un intrt exceptionnel pour l'ethnologue : l'espace urbain est suffisamment restreint, et assez homogne ( tous gards autres que le social) pour que ses proprits qualitatives puissent tre attribues directement des facteurs internes, d'origine la fois formelle et sociale. Au lieu de s'attaquer des communauts complexes o il est difficile de faire la part respective des influences du dehors et du dedans, il et t peut-tre plus sage de se limiter comme l'avait fait Marcel Mauss (1924-1925) ces communauts, petites et relative- ment isoles, qui sont les plus frquentes dans l'exprience de l'ethnologue. On connat quelques tudes de ce genre, mais elles dpassent rarement le niveau descriptif ; ou, quand elles le font, c'est avec une timidit singulire. Personne n'a srieusement cherch quelles corrlations peuvent exister entre la configuration spatiale des groupes, et les proprits formelles qui relvent des autres aspects de leur vie sociale. Pourtant, de nombreux documents attestent la ralit et l'importance de telles corrlations, principalement en ce qui concerne, d'une part la structure sociale, et de l'autre, la configuration spatiale des tablissements humains : villages ou campements. Me limitant ici l'Amrique, je rappellerai que la forme des campements des Indiens des Plaines varie avec l'organisation sociale de chaque tribu. Il en est de mme de la distribution circulaire des huttes, dans les villages G du Brsil central et oriental. Dans les deux cas, il s'agit de rgions assez homognes au point de vue linguistique et culturel, et o l'on dispose d'une bonne srie de variations concomitantes. D'autres problmes se posent, quand on compare des rgions ou des types d'tablissements diffrents, qui vont de pair avec des structures sociales diffrentes ; ainsi, la configuration circulaire des villages G d'une part, et celle, en rues parallles, des cits des

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 26

Pueblo. Dans ce dernier cas, on peut mme procder une tude diachronique, grce aux documents archologiques, qui attestent d'intressantes variations. Existe-t-il une relation entre le passage des structures semi-circulaires anciennes aux structures parallles actuelles d'une part, et, de l'autre, le transfert des villages du fond des valles aux plateaux ? Et comment s'est produit le changement dans la rpartition des habitations entre les diffrents clans, que les mythes dcrivent comme trs systmatique, alors qu'elle semble aujourd'hui tre le fait du hasard ? Je ne prtends pas que la configuration spatiale des villages reflte toujours l'organisation sociale comme un miroir, ni qu'elle la reflte tout entire. Ce serait une affirmation gratuite pour un grand nombre de socits. Mais, n'y a-t-il pas quelque chose de commun toutes celles si diffrentes par ailleurs o l'on constate une relation (mme obscure) entre configuration spatiale et structure sociale ? Et, plus encore, entre celles o la configuration spatiale reprsente la structure sociale, comme le ferait un diagramme trac au tableau noir ? En ralit, les choses sont rarement aussi simples qu'il parat. J'ai essay de montrer ailleurs1 que le plan du village bororo n'exprime pas la vritable structure sociale, mais un modle prsent la conscience indigne, bien qu'il soit de nature illusoire et qu'il contredise les faits. On possde ainsi le moyen d'tudier les phnomnes sociaux et mentaux partir de leurs manifestations objectives, sous une forme extriorise et pourrait-on dire cristallise. Or, l'occasion n'en est pas seulement offerte par des configurations spatiales stables, comme les plans de village. Des configurations instables, mais rcurrentes, peuvent tre analyses et critiques de la mme faon. Ainsi, celles qu'on observe dans la danse, dans le rituel, etc. On se rapproche de l'expression mathmatique en abordant les proprits numriques des groupes, qui forment le domaine traditionnel de la dmographie. Depuis quelques annes, pourtant, des chercheurs venus d'horizons diffrents dmographes, sociologues, ethnologues tendent s'associer, pour jeter les bases d'une dmographie nouvelle, qu'on pourrait appeler qualitative : moins proccupe des variations continues au sein de groupes humains,

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 27

arbitrairement isols pour des raisons empiriques, que des discontinuits significatives entre des groupes considrs comme des touts, et dlimits en raison de ces discontinuits. Cette sociodmographie , comme dit Mlle de Lestrange, est dj de plainpied avec l'anthropologie sociale. Il se pourrait qu'un jour, elle devnt le point de dpart obligatoire de toutes nos recherches. Les ethnologues doivent donc s'intresser, plus qu'ils n'ont fait jusqu' prsent, aux recherches dmographiques d'inspiration structuraliste : celles de Livi sur les proprits formelles de l'isolt minimum capable de se perptuer ; ou celles, voisines, de Dahlberg. L'effectif des populations sur lesquelles nous travaillons peut tre trs proche du minimum de Livi, et parfois mme infrieur. De plus, il existe une relation certaine entre le mode de fonctionnement et la durabilit d'une structure sociale, et l'effectif de la population. N'y aurait-il pas des proprits formelles des groupes qui seraient directement et immdiatement fonction du chiffre absolu de la population, indpendamment de toute autre considration ? Dans l'affirmative, il faudrait commencer par dterminer ces proprits et par leur faire une place, avant de chercher d'autres interprtations. On envisagera ensuite les proprits numriques qui n'appartiennent pas au groupe considr comme un tout, mais aux sousensembles du groupe et leurs relations, dans la mesure o les uns et les autres manifestent des discontinuits significatives. A cet gard, deux lignes de recherches offrent un grand intrt pour l'ethnologue : I. - Celles qui se rattachent la fameuse loi de sociologie urbaine dite rank-size, permettant, pour un ensemble dtermin, d'tablir une corrlation entre la taille absolue des villes (calcule d'aprs le chiffre de population) et la position de chacune dans un ensemble ordonn, et mme, semble-t-il, de dduire un des lments partir de l'autre. () II. Les travaux de certains dmographes franais, fonds sur la dmonstration de Dahlberg que les dimensions absolues d'un isolt peuvent tre calcules d'aprs la frquence des mariages

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 28

consanguins (Dahlberg, 1948). Sutter et Tabah (1951) sont ainsi parvenus calculer la taille moyenne des isolats pour tous nos dpartements, rendant du mme coup accessible l'ethnologue le systme matrimonial complexe d'une socit moderne. La taille moyenne de l'isolat franais varierait de moins de 1 000 un peu plus de 2 800 personnes. On s'aperoit ainsi que le rseau d'individus dfini par les relations d'intermariage est mme dans une socit moderne de taille trs infrieure ce qu'on aurait pu supposer : peine dix fois plus grande que celle des plus petites socits dites primitives, c'est--dire du mme ordre de grandeur. Faut-il en conclure que les rseaux d'intermariage sont peu prs constants, en taille absolue, dans toutes les socits humaines ? Dans l'affirmative, la nature complexe d'une socit rsulterait moins d'une dilatation de l'isolat primitif, que de l'intgration d'isolats relativement stables dans des ensembles de plus en plus vastes, mais caractriss par d'autres types de liens sociaux (conomiques, politiques, intellectuels), Sutter et Tabah ont aussi montr que les plus petits isolais ne se rencontrent pas exclusivement dans les rgions recules, telles que les zones montagneuses, mais aussi (et mme davantage) dans les grands centres urbains ou leur voisinage : les dpartements du Rhne (avec Lyon), de la Gironde (avec Bordeaux), et de la Seine (avec Paris) figurent en queue de liste avec des isolats de 740, 910 et 930 personnes, respectivement. Dans le dpartement de la Seine, qui se confond pratiquement avec l'agglomration parisienne, la proportion des mariages consanguins est plus leve que dans l'un quelconque des 15 dpartements ruraux qui l'entourent. Tout cela est essentiel, parce que l'ethnologue peut esprer, grce ces travaux, retrouver dans une socit moderne et complexe des units plus petites, de mme nature que celles qu'il tudie le plus souvent. Nanmoins, la mthode dmographique doit tre complte d'un point de vue ethnologique. La taille absolue des isolats n'puise pas le problme ; on devra aussi dterminer la longueur des cycles matrimoniaux. Toutes proportions gardes, un petit isolat peut consister en un rseau de cycles tendus (du mme ordre de grandeur que l'isolt lui-mme) ; et un grand isolat peut tre fait (un peu la faon d'une cotte de mailles) de cycles courts. Mais alors, il devient ncessaire de dresser des gnalogies, c'est--

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 29

dire que le dmographe, mme structuraliste, ne saurait se passer de l'ethnologue. Cette collaboration peut aider clarifier un autre problme, celui-l thorique. Il s'agit de la porte et de la validit de la notion de culture, qui a donn lieu de vives discussions entre ethnologues anglais et amricains au cours de ces dernires annes. En s'attachant surtout l'tude de la culture, les ethnologues d'outreAtlantique n'ont-ils fait comme l'a crit Radcliffe-Brown -que rifer une abstraction ? Pour le matre anglais, l'ide de culture europenne est une abstraction, au mme titre que celle de culture propre telle ou telle tribu africaine . Rien n'existe que des tres humains, lis les uns aux autres par une srie illimite de relations sociales (Radcliffe-Brown, 1940 b). Fausse querelle , rpond Lowie (1942, pp. 520-521). Pas si fausse, cependant, puisque le dbat renat priodiquement. De ce point de vue, on aurait tout intrt placer la notion de culture sur le mme plan que la notion gntique et dmographique d'isolat. Nous appelons culture tout ensemble ethnographique qui, du point de vue de l'enqute, prsente, par rapport d'autres, des carts significatifs. Si l'on cherche dterminer des carts significatifs entre l'Amrique du Nord et l'Europe, on les traitera comme des cultures diffrentes ; mais, supposer que l'intrt se porte sur des carts significatifs entre disons -- Paris et Marseille, ces deux ensembles urbains pourront tre provisoirement constitus comme deux units culturelles. L'objet dernier des recherches structurales tant les constantes lies de tels carts, on voit que la notion de culture peut correspondre une ralit objective, tout en restant fonction du type de recherche envisag. Une mme collection d'individus, pourvu qu'elle soit objectivement donne dans le temps et dans l'espace, relve simultanment de plusieurs systmes de culture universel, continental, national, provincial, local, etc. ; et familial, professionnel, confessionnel, politique, etc. Dans la pratique, pourtant, ce nominalisme ne saurait tre pouss jusqu' son terme. En fait, le terme de culture est employ pour regrouper un ensemble d'carts significatifs dont l'exprience prouve que les limites concident approximativement. Que cette conci-

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 30

dence ne soit jamais absolue, et qu'elle ne se produise jamais tous les niveaux la fois, ne doit pas nous interdire d'utiliser la notion de culture ; elle est fondamentale en ethnologie et possde la mme valeur heuristique que celle d'isolat en dmographie. Logiquement, les deux notions sont du mme type. D'ailleurs, ce sont les physiciens eux-mmes qui nous encouragent conserver la notion de culture, puisque N. Bohr crit : Les diffrences traditionnelles (des cultures humaines) ressemblent, beaucoup d'gards, aux manires diffrentes, mais quivalentes, selon lesquelles l'exprience physique peut tre dcrite (1939, p. 9)

III. Statique sociale, ou structures de communication.

Retour la table des matires

Une socit est faite d'individus et de groupes qui communiquent entre eux. Cependant, la prsence ou l'absence de communication ne saurait tre dfinie de manire absolue. La communication ne cesse pas aux frontires de la socit. Plutt que de frontires rigides, il s'agit de seuils, marqus par un affaiblissement ou une dformation de la communication, et o, sans disparatre, celle-ci passe par un niveau minimum. Cette situation est suffisamment significative pour que la population (au-dehors comme audedans) en prenne conscience. La dlimitation d'une socit n'implique pourtant pas que cette conscience soit claire, condition ralise seulement dans des cas de prcision et de stabilit suffisantes. Dans toute socit, la communication s'opre moins trois niveaux : communication des femmes ; communication des biens et des services ; communication des messages. Par consquent, l'tude du systme de parent, celle du systme conomique et celle du systme linguistique offrent certaines analogies. Toutes trois relvent de la mme mthode ; elles diffrent seulement par le niveau stratgique o chacune choisit de se situer au sein d'un univers commun. On pourrait mme ajouter que les rgles de parent et de mariage dfinissent un quatrime type de communication : celui

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 31

des gnes entre les phnotypes. La culture ne consiste donc pas exclusivement en formes de communication qui lui appartiennent en propre (comme le langage), mais aussi et peut-tre surtout en rgles applicables toutes sortes de jeux de communication , que ceux-ci se droulent sur le plan de la nature ou sur celui de la culture. L'analogie qui vient d'tre affirme entre sociologie de la parent, science conomique et linguistique, laisse subsister une diffrence entre les trois modes de communication correspondants : ils ne sont pas la mme chelle. Envisags sous le rapport des taux de communication pour une socit donne, les intermariages et l'change des messages diffrent entre eux, quant l'ordre de grandeur, peu prs comme les mouvements des grosses molcules de deux liquides visqueux, traversant par osmose la paroi difficilement permable qui les spare, et ceux d'lectrons mis par des tubes cathodiques. Quand on passe du mariage au langage, on va d'une communication rythme lent une autre, rythme trs rapide. Diffrence facilement explicable : dans le mariage, objet et sujet de communication sont presque de mme nature (femmes et hommes, respectivement) ; tandis que, dans le langage, celui qui parle ne se confond jamais avec ses mots. Nous sommes donc en prsence d'une double opposition : personne et symbole ; valeur et signe. On comprend mieux, ainsi, la position intermdiaire des changes conomiques par rapport aux deux autres formes : les biens et les services ne sont pas des personnes (comme les femmes) ; mais, la diffrence des phonmes, ce sont encore des valeurs. Et pourtant, bien qu'ils ne soient intgralement ni des symboles, ni des signes, on a besoin de symboles et de signes pour les changer ds que le systme conomique atteint un certain degr de complexit. Trois ordres de considrations dcoulent de notre manire de concevoir la communication sociale : 1 Les rapports entre science conomique et tudes de structure sociale peuvent tre mieux dfinis. Jusqu' prsent, les ethnologues ont manifest beaucoup de dfiance envers la science conomique. Cela, en dpit des relations troites qui sont apparues entre les

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 32

deux disciplines chaque fois qu'un rapprochement s'est produit. Depuis les travaux novateurs de Mauss (1904-1905, 1923-1924) jusqu'au livre de Malinowski consacr au kula(l922) son chefd'uvre toutes les recherches ont montr que la thorie ethnologique dcouvre, grce l'analyse des faits conomiques, quelques-unes des plus belles rgularits dont elle puisse faire tat. Mais l'atmosphre mme o s'est dveloppe la science conomique devait rebuter l'ethnologue : pleine d'pres conflits entre les doctrines, imbue de morgue et d'sotrisme. D'o le sentiment que la science conomique se payait surtout d'abstractions. Quel rapport pouvait-il y avoir entre l'existence concrte des groupements humains rellement observables, et des notions telles que la valeur, l'utilit et le profit ? La nouvelle formulation des problmes conomiques propose par von Neumann et Morgenstern (1944) devrait, au contraire, inciter les conomistes et les ethnologues la collaboration. D'abord, et bien que la science conomique aspire chez ces auteurs une expression rigoureuse, son objet ne consiste plus en notions abstraites, mais en individus ou groupes concrets, qui se manifestent dans des rapports empiriques de coopration ou de comptition. Aussi inattendu que le rapprochement puisse paratre, ce formalisme rejoint donc certains aspects de la pense marxiste. () En second lieu, et pour la mme raison, nous y trouvons pour la premire fois des modles mcaniques du type de ceux qu'utilisent sans doute dans des domaines trs diffrents l'ethnologie et la logique, et propres servir d'intermdiaire entre les deux. Les modles de von Neumann proviennent de la thorie des jeux, mais ressemblent ceux que les ethnologues emploient en matire de parent. Kroeber avait d'ailleurs dj compar certaines institutions sociales des jeux d'enfants appliqus (1942, p. 215). A vrai dire, il existe une grande diffrence entre les jeux de socit et les rgles du mariage : les premiers sont destins permettre chaque joueur d'obtenir, pour son avantage, des carts diffrentiels aussi grands que possible partir d'une rgularit statistique initialement donne. Les rgles du mariage agissent en sens

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 33

inverse : rtablir une rgularit statistique, en dpit des valeurs diffrentielles qui se manifestent entre les individus et les gnrations. On pourrait dire que les secondes constituent des jeux l'envers , ce qui ne les empche pas d'tre justiciables des mmes mthodes. D'ailleurs, dans les deux cas, une fois fixes les rgles, chaque individu ou groupe essaye de jouer le jeu de la mme faon, c'est-dire pour accrotre ses propres avantages aux dpens d'autrui. Sur le plan du mariage, ce sera en obtenant plus de femmes, ou une pouse plus enviable, en fonction de critres esthtiques, sociaux ou conomiques. Car la sociologie formelle ne s'arrte pas la porte du romanesque ; elle y pntre, sans crainte de se perdre dans le ddale des sentiments et des conduites. Von Neumann n'a-t-il pas propos une thorie mathmatique d'une conduite aussi subtile et, pourrait-on croire, aussi subjective que le bluff au poker (von Neumann et Morgenstern, 1944, pp. 186-219) ? 2 S'il est permis d'esprer que l'anthropologie sociale, la science conomique et la linguistique s'associeront un jour, pour fonder une discipline commune qui sera la science de la communication, reconnaissons nanmoins que celle-ci consistera surtout en rgles. Ces rgles sont indpendantes de la nature des partenaires (individus ou groupes) dont elles commandent le jeu. Comme le dit von Neumann (op. cit., p. 49) : Le jeu consiste dans l'ensemble des rgles qui le dcrivent. On pourra aussi introduire d'autres notions : partie, coup, choix et stratgie. () De ce point de vue, la nature des joueurs est indiffrente, ce qui compte tant seulement de savoir quand un joueur peut choisir, et quand il ne le peut pas. 3 On en vient ainsi introduire, dans les tudes relatives la parent et au mariage, des conceptions drives de la thorie de la communication. L' information d'un systme de mariage est fonction du nombre d'alternatives dont dispose l'observateur pour dfinir le statut matrimonial (c'est--dire celui de conjoint possible, prohib, ou assign) d'un individu quelconque, par rapport un prtendant dtermin. Dans un systme moitis exogamiques, cette information est gale l'unit. Dans une typologie australienne, elle augmente avec le logarithme du nombre des classes matri-

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 34

moniales. Un systme thorique de panmixie (o chacun pourrait pouser n'importe qui) ne prsenterait aucune redondance , puisque chaque choix matrimonial serait indpendant de tous les autres. Inversement, les rgles du mariage constituent la redondance du systme considr. On pourra aussi calculer le pourcentage des choix libres (non pas absolument, mais par rapport certaines conditions postules par hypothse) qui se produisent dans une population matrimoniale donne, et assigner une valeur numrique son entropie , relative et absolue. Ds lors, une autre possibilit s'ouvrira : la conversion des modles statistiques en modles mcaniques et inversement. Ce qui revient dire que le foss sera combl entre dmographie et ethnologie, et qu'on disposera d'une base thorique pour la prvision et l'action. Soit notre propre socit comme exemple ; le libre choix d'un conjoint y est limit par trois facteurs : a) degrs prohibs ; b) dimension de l'isolat ; c) rgles de conduite admises, qui restreignent la frquence relative de certains choix au sein de l'isolat. Avec ces donnes, on peut calculer l'information du systme, c'est-dire convertir un systme matrimonial faiblement organis et essentiellement fond sur des moyennes, en un modle mcanique, comparable toute la srie de modles mcaniques des rgles du mariage, dans les socits plus simples que la ntre. De mme, et nous rfrant plus spcialement ces dernires, l'tude statistique des choix matrimoniaux d'un nombre suffisamment grand d'individus permettrait de trancher des problmes controverss, tels le nombre des classes matrimoniales de la tribu australienne faussement appele Murngin, valu, selon les auteurs, 32,7, moins de 7,4 et 3, avant que des enqutes rcentes n'aient dcid en faveur du dernier chiffre. Jusqu'ici, je me suis efforc d'valuer l'apport ventuel de quelques types de recherches mathmatiques l'ethnologie. Le principal bnfice que nous pouvons en esprer consiste, nous l'avons vu, dans l'offre qui nous est faite d'un concept unificateur la notion de communication grce auquel on pourra consolider en une seule discipline des recherches considres comme trs diffrentes, et acqurir certains outils thoriques et mthodologiques

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 35

indispensables au progrs dans cette direction. J'aborde maintenant un autre problme : l'anthropologie sociale est-elle en mesure d'utiliser ces instruments, et comment ? Au cours des dernires annes, l'anthropologie sociale s'est principalement intresse aux faits de parent. Elle a ainsi reconnu le gnie de Lewis Morgan dont les Systems of Consanguinity and Affinity of th Human Family (1871) ont simultanment fond l'anthropologie sociale et les tudes de parent, tout en expliquant pourquoi la premire doit attacher tant d'importance aux secondes. De tous les faits sociaux, ceux qui touchent la parent et au mariage manifestent au plus haut point ces caractres durables, systmatiques et continus jusque dans le changement, qui donnent prise l'analyse scientifique. A ces considrations de Morgan, ajoutons que le domaine de la parent est celui qui revient en propre l'ethnologue, au sein du grand royaume de la communication. En dpit du dveloppement des tudes de parent, il ne faut pas se dissimuler que notre documentation est bien mince. Si l'on nglige l'histoire pour considrer exclusivement le prsent, l'univers humain comptait sans doute, encore rcemment, 3 4 000 socits distinctes ; mais Murdock estime que nous pouvons seulement raisonner sur 250, chiffre encore trop optimiste mon sens. N'a-t-on donc pas assez travaill ? Ou n'est-ce pas, au contraire, une consquence de cette illusion inductive dj dnonce plus haut ? On s'est parpill sur trop de cultures, on a cherch accumuler des informations nombreuses et superficielles, et l'on s'aperoit finalement que beaucoup sont inutilisables. A cette situation, il ne faut pas s'tonner que les spcialistes ragissent chacun selon son temprament. Certains prfrent considrer des rgions peu nombreuses, o l'information est suffisamment dense. D'autres largissent l'ventail ; d'autres encore cherchent une solution intermdiaire. Le cas des Pueblo est frappant : pour peu de rgions du monde trouverait-on une si grande abondance de documents, et de qualit aussi douteuse. On se sent parfois dsespr devant l'norme matriel accumul par Voth, Fewkes, Dorsey, Parsons et jusqu' certain point Stevenson : il est peine utilisable, tant ces auteurs se sont fivreusement employs entasser les informations, sans se

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 36

demander ce qu'elles signifiaient, et surtout, en s'interdisant les hypothses qui pouvaient seules permettre de les contrler. Avec Lowie et Kroeber, la situation a heureusement chang ; mais certaines lacunes sont irrmdiables. Ainsi, l'absence de donnes statistiques sur les mariages, qui auraient pu tre recueillies depuis un demi-sicle. Pourtant, un ouvrage rcent de Fred Eggan (1950) montre bien ce qu'on peut attendre d'tudes intensives et exhaustives, portant sur un domaine limit. Il analyse des formes voisines, dont chacune prserve une rgularit structurale, quoiqu'elles offrent, les unes par rapport aux autres, des discontinuits qui deviennent significatives quand on les compare des discontinuits homologues, mais relevant d'autres domaines tels que l'organisation clanique, les rgles du mariage, le rituel, les croyances religieuses, etc. Cette mthode vraiment galilenne 1 permet d'esprer qu'un jour, nous atteindrons un niveau d'analyse o la structure sociale sera de plain-pied avec d'autres types de structure : mentale, et surtout linguistique. Pour nous borner un exemple : le systme de parent hopi fait appel trois modles de temps diffrents : 1 une dimension vide , statique et rversible, illustre par les lignes de la mre du pre et du pre de la mre, o des termes identiques se rptent mcaniquement au long des gnrations ; 2 un temps progressif, non rversible, dans la ligne d'Ego (femelle) avec des squences du type : grand-mre > mre > sur > enfant > petitenfant ; 3 un temps ondulatoire, cyclique, rversible, dans la ligne d'Ego (mle) dfinie par une alternance continuelle entre deux termes : sur et enfant de sur respectivement. Ces trois dimensions sont rectilignes. Toutes ensemble, elles s'opposent la structure circulaire de la ligne d'Ego (femelle) chez les Zuni, o trois termes : mre de la mre (ou fille de la fille), -mre, fille, se trouvent disposs en anneau ferm. A cette clture du systme correspond, Zuni, pour les autres lignes, une grande pauvret de la terminologie, tant en ce qui concerne le

1

C'est--dire cherchant dterminer la loi des variations concomitantes au lieu de s'attacher, la manire aristotlicienne, aux simples corrlations inductives.

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 37

cercle de famille que les distinctions opres dans son sein. Comme l'tude des aspects du temps relve aussi de la linguistique, la question du rapport entre leurs formes linguistique et gnalogique se trouve immdiatement pose. () L'anthropologie serait plus avance si ses tenants avaient russi se mettre d'accord sur le sens de la notion de structure, l'usage qu'on peut en faire, et la mthode qu'elle implique. Ce n'est, hlas, pas le cas, mais on peut trouver une consolation et un encouragement pour l'avenir constater qu'il est au moins possible de comprendre les divergences et de prciser leur porte. Essayons donc d'esquisser rapidement les conceptions les plus rpandues, en les comparant celle qui a t propose au dbut de ce chapitre. Le terme de structure sociale voque immdiatement le nom de A. R. Radcliffe-Brown1. Son uvre ne se limite certes pas l'tude des systmes de parent ; mais il a choisi ce terrain pour formuler ses conceptions mthodologiques dans des termes auxquels tout ethnologue pourrait souscrire. Quand nous tudions les systmes de parent, note Radcliffe-Brown, nous nous assignons les buts suivants : 1 dresser une classification systmatique ; 2 comprendre les traits propres chaque systme : ) soit en rattachant chaque trait un ensemble organis ; b) soit en y reconnaissant un exemple particulier d'une classe de phnomnes dj identifie ; 3 enfin, parvenir des gnralisations valables sur la nature des socits humaines. Et voici sa conclusion : L'analyse cherche ramener la diversit [de. 2 300 systmes de parent] un ordre, quel qu'il puisse tre. Derrire la diversit, on peut en effet discerner des principes gnraux, en nombre limit, qui sont appliqus et combins de faons diverses (1941, p. 17). Il n'y a rien ajouter ce programme lucide, sinon souligner que Radcliffe-Brown l'a exactement appliqu son tude des systmes australiens : assemblant une masse prodigieuse d'informations ; introduisant un ordre l o il n'y avait que chaos ; dfinissant des notions essentielles, telles que celles de cycle, de paire et de couple. Sa dcouverte du systme Kariera, dans la rgion prcise et avec toutes les caractristiques postules par lui avant mme de se rendre en Australie, restera, dans l'histoire de la pense structuraliste, comme une mmorable russite dductive (1930-1931).

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 38

L'Introduction de Radcliffe-Brown aux African Systems of Kinship and Marriage a d'autres mrites : ce vritable trait de la parent en rduction entreprend d'intgrer les systmes occidentaux (considrs dans leurs formes les plus anciennes) dans une thorie gnrale. D'autres ides de Radcliffe-Brown (notamment, celles relatives l'homologie de la terminologie et des attitudes) seront voques plus loin. Aprs avoir rappel les titres de gloire de Radcliffe-Brown, je dois souligner qu'il se fait, des structures sociales, une conception diffrente de celle avance dans le prsent travail. La notion de structure lui apparat comme un concept intermdiaire entre ceux de l'anthropologie sociale et de la biologie : II existe une analogie vritable et significative entre structure organique et structure sociale (1940 b, p. 6). Loin d'lever le niveau des tudes de parent jusqu' la thorie de la communication, comme j'ai propos de le faire, Radcliffe-Brown le ramne celui de la morphologie et de la physiologie descriptives (1940 b, p. 10). Il reste ainsi fidle l'inspiration naturaliste de l'cole anglaise. Au moment o Kroeber et Lowie soulignaient dj le caractre artificiel des rgles de parent et de mariage, Radcliffe-Brown persistait dans la conviction (qu'il partagea avec Malinowski) que les liens biologiques sont, tout la fois, l'origine et le modle de tous les types de liens familiaux. De cette attitude de principe dcoulent deux consquences. La position empiriste de Radcliffe-Brown explique sa rpugnance distinguer clairement structure sociale et relations sociales. En fait, toute son uvre rduit la structure sociale l'ensemble des relations sociales existantes dans une socit donne. Sans doute at-il parfois esquiss une distinction entre structure et forme structurale. Mais le rle qu'il accorde cette dernire notion est purement diachronique. Dans la pense thorique de Radcliffe-Brown, son rendement est des plus faibles (1940 b, p. 4). La distinction elle-mme a fait l'objet d'une critique de Fortes, qui a beaucoup contribu introduire dans nos recherches une autre opposition, trangre la pense de Radcliffe-Brown, et laquelle on a vu que j'attache moi-mme une grande importance : celle entre modle et ralit : La structure ne peut tre directement apprhende dans

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 39

la "ralit concrte..." Quand on s'attache dfinir une structure, on se place, pourrait-on dire, au niveau de la grammaire et de la syntaxe, et non celui de la langue parle (Fortes, 1949, p. 56). En second lieu, l'assimilation, propose par Radcliffe-Brown, de la structure sociale aux relations sociales, l'incite dissocier la premire en lments calqus sur la forme la plus simple de relation qu'on puisse concevoir, celle entre deux personnes : La structure de parent d'une socit quelconque consiste en un nombre indtermin de relations dyadiques... Dans une tribu australienne, toute la structure sociale se rduit un rseau de relations de ce type, dont chacune unit une personne une autre... (1940 b, p. 3). Ces relations dyadiques constituent-elles vraiment la matire premire de la structure sociale ? Ne sont-elles pas plutt le rsidu - obtenu par analyse idale d'une structure prexistante, dont la nature est plus complexe ? Sur ce problme mthodologique, la linguistique structurale pourrait beaucoup nous apprendre. Bateson et Mead ont travaill dans la direction indique par Radcliffe-Brown. Dj pourtant, dans Naven (1936), Bateson dpassait le niveau des relations dyadiques pures, puisqu'il s'attachait les classer en catgories, admettant ainsi qu'il y a autre chose et plus, dans la structure sociale, que les relations elles-mmes : quoi donc, sinon la structure, pose pralablement aux relations ? Enfin, les relations dyadiques, telles que les conoit RadcliffeBrown, forment une chane qui peut tre allonge indfiniment par adjonction de relations nouvelles. D'o la rpugnance de notre auteur traiter la structure sociale comme un systme. Sur ce point majeur, il se spare donc de Malinowski. Sa philosophie se fonde sur la notion du continu ; l'ide de discontinuit lui est toujours reste trangre. On comprend mieux, ainsi, son hostilit envers la notion de culture, dj note, et son indiffrence aux enseignements de la linguistique. Observateur, analyste et classificateur incomparable, RadcliffeBrown doit souvent quand il se veut thoricien. Il se contente de formules relches, recouvrant mal des ptitions de principe. A-t-

Structuralisme et mthodes de recherche en sciences sociales : Claude Lvi-Strauss 40