Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Restauration Populaire Et Sécurité Alimentaire À Abidjan: Francis

Restauration Populaire Et Sécurité Alimentaire À Abidjan: Francis

Transféré par

audekaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Restauration Populaire Et Sécurité Alimentaire À Abidjan: Francis

Restauration Populaire Et Sécurité Alimentaire À Abidjan: Francis

Transféré par

audekaDroits d'auteur :

Formats disponibles

Restauration populaire et sécurité alimentaire

à Abidjan

Francis AKINDÈS *

Pour offrir une réelle sécurité, un système national doit être capable

de donner à sa population une quantité suffisante de denrées ali-

mentaires produites dans le pays ou importées. Il doit donc réduire

au minimum les variations saisonnières et cycliques de la produc-

tion, être doté d’une autonomie et d’un pouvoir de décision aussi

large que possible pour limiter sa vulnérabilité aux fluctuations des

marchés inernationaux; enfin il doit être équitable, c’est-à-dire

assurer à tous les groupes sociaux un accès à l’alimentation. Mais la

disponibilité alimentaire n’entraînant pas automatiquement l’accès

à l’alimentation, des initiatives populaires peuvent pallier d’éven-

tuelles insuffisances de l’État. C’est ce qui se passe à Abidjan.

LA RESTAURATION POPULAIRE DE TYPE INFORMEL, UN SERVICE

INDISPENSABLE SURTOUT EN TEMPS DE CRISE ÉCONOMIQUE

Nécessité d’une alimentation extérieure et structures de

consommation

Comme pour toutes les capitales africaines, l’espace habité d’Abid-

jan s’est accru ainsi que sa population. En vingt années, l’espace

urbain aurait été multiplié par 20, tandis que la population

décuplait pour s’élever autour de 1970 à 800000 habitants. Cette

population, qui a été évaluée à 1 800000 habitants en 1984, s’élève

aujourd’hui aux environs de 3 000 000 habitants, avec un taux de

croissance de 10 à 11 % par an.

Si l’expansion démographique exige une augmentation de l’appro-

visionnement alimentaire, l’agrandissement de la ville, conjugué au

* Socio-économiste, chercheur associé à I’ORSTOM, département : ‘(Société, urbanisation. déve-

loppement 21;UR x Maîtrise de /a sécurité alimentaire :‘, ORSTOM Petit Bassam, 04 BP 293, Abidjan 04,

C&e-d’ivoire.

Cah. Sci. Hum. 27 (I-2) 1991 : 169-179

170 Francis AKINDÈS

rythme de vie urbain et à la faiblesse des moyens de transport,

enlève aux travailleurs et à la population scolaire la possibilité de

prendre leurs repas à domicile, faisant ainsi de l’alimentation exté-

rieure une nécessité. Une enquête partielle auprès des travailleurs de

trois unités industrielles et de deux services publics montre d’ail-

leurs que plus de 70 % des personnes enquêtées prennent au moins

un de leurs trois repas quotidiens hors de leur famille. Or, comme le

note Cl. VIDAL, s’il n’existe ... Pas (ou presque pas) de cantines

d’écoles, d’usines et de bureaux, rien d’autre non plus pour les artisans

et les commerçants qui ne quittent pas l’atelier, l’échoppe, la place du

marché, ni pour ceux qui colportent, [.../ comment toute cette popu-

lation contrakte à manger dehors pourrait-elle se procurer le repas

bon marché dont elle a besoin? (VIDAL, 1985 : 554-555). C’est la

restauration dite populaire dont l’économie est totalement infor-.

melle qui répond à l’essentiel de la demande.

Historiquement, cette activité économique a été l’enjeu d’une lutte

entre des femmes ivoiriennes de l’ethnie akan et des Béninoises et

Togolaises; les premières ont profité de la crise socio-politique de

1958, qui a débouché sur le rapatriement des secondes, pour

prendre en mains la restauration populaire. Non seulement ce sec-

teur est devenu de plus en plus important, mais il constitue mainte-

nant un maillon incontournable de la chaîne de production-distri-

bution-consommation alimentaire.

La revalorisation des habitudes traditionnelles de consommation

qui en résulte est à mettre à l’actif de ces femmes ivoiriennes qui ont

su tenir compte par ailleurs de la diversité des comportements ali-

mentaires. La hiérarchie des lieux de consommation correspon-

dants reflète la diversité des situations historiques et socio-écono-

miques.

Nous avons entrepris une enquête exhaustive sur ce secteur à Abid-

jan, en 1987. A partir du style d’installation et/ou du procédé de

vente, on distingue cinq types de lieux de consommation qui se

complètent et se font concurrence en matière d’offre alimentaire.

- Les restaurants en établissements fixes. Ils se partagent entre les

«maquis» tenus essentiellement par des femmes (80,42 Oh), les res-

taurants-bars et les «kiosques » qui sont du domaine des hommes.

En janvier 1987 au moins 1277 établissements de ce type ont été

recensés, répartis en 907 maquis, 151 restaurants-bars et 210

kiosques.

La demande a fait naître, parallèlement à la progression des éta-

blissements fixes, un nombre important de points de vente mobiles

ou d’installations beaucoup plus précaires et fonctionnant avec un

matériel réduit. Selon le degré croissant de mobilité, on distingue :

- les restaurants sur table mobile (12 186 unités en janvier 1987).

Cah. Sci. Hum. 27 (l-2) 1997 : 169-179

Abidjan : restauration populaire et sécurité alimentaire 171

Généralement installés le long des artères de circulation, ils n’ont

pas besoin d’un local de production-vente fixe ;

- les espaces-restaurants. Ce sont des superficies aménagées par

des petits vendeurs dans le but de répondre à un besoin alimentaire

massif. Ils ont l’allure de cantines improvisées autour des écoles, des

services publics, administrations ou usines. Toujours en janvier

1987, Abidjan comptait 207 espaces-restaurants concentrant cha-

cun en moyenne 15 unités tenues à 90 % par des femmes ;

- les restaurants spontanés, quant à eux, apparaissent à une occa-

sion particulière (chantier, festivité) et disparaissent à leur ferme-

ture. Ils sont assimilables aux précédents et proposent le même type

d’alimentation. Les données de l’enquête 1987 indiquent que les 10

communes d’Abidjan en comptaient 112 et que chaque attroupe-

ment regroupait en moyenne 8 petits vendeurs.

Enfin, complètent ce tableau de l’alimentation extérieure les nom-

breux négociants ambulants proposant chacun une très petite quan-

tité de nourriture, essentiellement d’appoint. Leur comptage n’était

qu’une hasardeuse opération, qui n’offre d’ailleurs aucune fiabilité

puisque les vendeurs, du fait de leur grande mobilité, passent très

facilement d’un quartier à un autre. Néanmoins, mis à part ceux qui

nous ont complètement échappé au cours du recensement, nous

avons dénombré sur les 10 communes 5 213 unités de vente.

Développement de la restauration populaire de type informel

en temps de crise économique

La dynamique actuelle de ce secteur est fortement influencée par la

récession économique que traverse la Côte-d’Ivoire depuis 1980.

Initialement stratégie d’insertion dans la vie économique urbaine, la

restauration de type informel se mute progressivement en initiative

populaire de résistance aux mesures d’ajustement consécutives à la

baisse des recettes d’exportation comme le montre l’analyse des

motivations touchant à l’investissement dans ce secteur (enquête

personnelle 1987).

Si le manque de formation surtout des femmes (72 %) et l’obliga-

tion d’assumer un rôle de chef de ménage «par substitution»

(41,7 %) apparaissent comme les deux raisons majeures de la déci-

sion à l’intégration dans le circuit de la vente d’aliments dans les

rues, l’environnement économique, de plus en plus difficile, force

incontestablement la croissance de ce secteur. D’après les données

de la Centrale des bilans de la BCEAO qui regroupe la plupart des

entreprises du secteur moderne, y compris les entreprises publiques

(mais hors administration), l’emploi dans le secteur moderne a

baissé de plus de 30 %, de 243 000 en 1979 à 165 000 en 1984

Cah. Sci. Hum. 27 17-21 1991 : 769-779

172 f rancis AKIND&

(G. DURUFLÉ et ~1.. 1986, p. 81). Ceux qui perdent leur emploi

dans le secteur moderne se créent au niveau du secteur informel une

autre source de revenu. C’est ainsi que l’investissement dans la res-

tauration est devenu, pour bon nombre de licenciés, une alternative

au chônzage. Cette raison intervient pour 33 % dans l’initiative d’in-

vestissement.

Par ailleurs, les effets des politiques d’ajustement (stagnation des

salaires) se font sentir sur le pouvoir d’achat des ménages. La néces-

sité de rapprocher le revenu du coût croissant de la vie par une activité

secondaire a pesé pour 27 % dans la motivation des personnes

interrogées.

Enfin. même les réseaux sociaux (familial, ethnique, régional) qui

ont pendant longtemps constitue les plus importantes structures

d’intégration des nouveaux migrants en milieu urbain subissent

aussi fortement les effets de la récession économique. Les compa-

triotes et/ou parents se voient ainsi contraints de renier une partie

de leurs obligations communautaires. Ce déséquilibre entre l’offre

et la demande de solidarité devient alors source de conflits sociaux

conduisant parfois à l’élaboration de stratégies d’indépendance

économique parmi lesquelles apparaît l’investissement dans la res-

tauration populaire. Bien qu’en proportion très faible (4,9 %), cette

raison n’est pas négligeable.

Le développement de ce secteur de la filière agro-alimentaire pré-

sente alors un double intérêt pour la politique alimentaire natio-

nale. Non seulement il crée des revenus pour la subsistance des

ménages mais il prend également en charge et à bon prix la

demande alimentaire des urbains.

DEMANDE ALIMENTAIRE ET STRATÉGIE DES PRIX À LA CONSOMMATION

La restauration populaire de type informel présente deux atouts : la

confection des plats répondant au goût des abidjanais et des prix

tirés au plus bas.

Une restauration populaire de type informel essentiellement

fondée sur une cuisine traditionnelle

Les invariants de la gastronomie populaire abidjanaise

Bien que les Akan ne soient pas majoritaires à Abidjan, les modèles

de consommation en vigueur dans la restauration populaire restent

marqués par leur empreinte culturelle, du fait de l’antériorité des

femmes originaires de ce groupe ethnique dans ce secteur. Contrai-

Cah. Sci. Hum. 27 (I-21 1991 : 169-179

Abidjan : restauration populaire et sécurité alimentaire 173

rement à la logique qui voudrait que les acquis d’ordre socio-cultu-

rel orientent les consommateurs vers des tropismes - les Krou et

les Mandé du nord vers le riz et les Akan vers les tubercules -, la

gastronomie populaire semble avoir standardisé les comportements

alimentaires extra-domestiques. Quatre plats dominent : les foutou

à base d’igname ou de banane plantain (cuit à l’eau puis pilé pour

l’obtention d’une pâte consistante ou légèrement pilé avec de l’huile

rouge), le placali (plat obtenu en faisant cuire la pâte de manioc

dans de l’eau tout en la malaxant de plus en plus fort à l’aide d’une

spatule en bois), I’attiéké (plat obtenu à partir des racines de

manioc frais rapé cuites à la vapeur), enfin le riz cuit à l’eau, sont

les plus communément consommés. Ces quatre plats s’ac-

compagnent de sauces, elles-mêmes caractérisées par les produits de

base, généralement des légumes, des noix ou des graines dont elles

tirent leur appellation : « sauce aubergine », « sauce claire », « sauce

feuille », « sauce gombo sec» (djoungblé), « sauce gombo », « sauce

graine ».

Ces plats sont massivement consommés le matin et à midi dans les

espaces-restaurants à proximité des services publics, dans les restau-

rants spontanés et dans les maquis offrant leurs services jusqu’à la

mi-journée, et le soir dans quelques maquis et restaurants-bars.

L’doko (plat de banane plaintain frit à l’huile, accompagné parfois

de poisson et assaisonné avec un peu de piment et d’oignon géné-

ralement servi par les restauratrices sur tables mobiles et dans les

espaces-restaurants distractifs comme goûter) vient compléter cette

liste que nous appelons «les invariants de la gastronomie populaire

abidjanaise ». Ces « invariants » relèvent exclusivement du style ali-

mentaire du groupe akan qui a su imposer en ville ses propres

habitudes alimentaires aux autres groupes ethniques.

Les modèles de consommation importés

Avec le développement de l’alimentation extérieure, s’accroît l’im-

portance des plats à base de produits alimentaires d’origine indus-

trielle comme les pâtes alimentaires et les petits pois auxquels on

peut ajouter de la viande, du poisson conservé, des œufs bouillis ou

de l’huile selon les goûts. Le modèle d’alimentation est pris en

charge surtout par les kiosques dont les tenanciers sont pour la

plupart des Peu1 guinéens et des Burkinabé.

Le plat symbolisant le plus ce modèle de consommation est le « café

complet » (plat à base de café, de chocolat et de lait, accompagné de

pain beurré), préparé dans les kiosques à côté des autres plats préci-

tés par les restaurateurs sur table mobile connus sous le nom aboki.

Ce plat qui est une «réinterprétation» (REQUIER DESJARDINS,

1987, p. 33) du petit déjeuner européen n’a pas trouvé un substitut

dans le contexte ivoirien. Sa consommation est liée de manière très

Cah. Sci. Hum. 27 (l-2) 1991 : 169-179

174 Francis AKINDÈS

significative à l’extension de la ville qui ne permet plus de prendre le

petit déjeuner à domicile du fait de la longueur des distances à

parcourir.

Les survivances alimentaires

L’ivoirisation progressive des restaurants et petits vendeurs de plats

cuisinés a fait de certains plats et de certains types de restaurant les

survivants du système alimentaire. Les cas typiques sont les restau-

rants-bars tenus par des Sénégalais et servant des plats comme le

yassa, le tiep’djen, le «riz-gras » et le couscous. La marginalité

actuelle des structures de restauration sénégalaise (11 % seulement

des restaurants en établissement) préfigure le caractère secondaire

du style alimentaire sénégalais pourtant prépondérant dans les

années 1930.

L’alimentation de différenciation socio-économique

Manger en sauce une viande de brousse dont l’interdiction de la

chasse détermine le prix et manger du poisson ou de la viande de

bœuf subventionnée n’ont pas la même signification socio-écono-

mique. Tout le monde peut manger le midi dans un maquis par

nécessité ; mais les maquis du soir marquent les différences socio-

économiques puisqu’ici, les extrêmes des dépenses alimentaires par

personne vont de 800 FCFA à 2 500 FCFA autour des plats comme

le poulet braisé, le poisson braisé et le kédjénou (poulet découpé,

bien assaisonné et cuit à la vapeur dans une marmite à col long,

bien couverte) accompagnés de riz ou d’attiéké. La restauration

populaire se serait ainsi développée en couvrant un large éventail de

demande sociale de consommation alimentaire.

Une restauration populaire à prix modéré

Au-delà de sa capacité à fournir une alimentation culturellement

adaptée aux goûts des Ivoiriens, la raison majeure qui fait préférer

la restauration populaire de type informel aux autres modes de

restauration (cantine, alimentation à domicile...) est la possibilité de

consommer à prix modérés et parfois à paiement différé.

Les bas prix pratiqués sont soumis aux lois d’un marché concurren-

tiel sur lequel la grande majorité des restaurateurs n’exercent

aucune influence... Les fluctuations du prix des denrées alimen-

taires, qui devraient normalement se répercuter sur le coût de pro-

duction, influencent difficilement les prix des repas. Une enquête

réalisée par le CIRES sur les prix des vivriers à Abidjan montre

qu’entre le 4 et le 27 avril 1984. le prix moyen de la banane plantain

est passé de 105,2 FCFA/kg à 229,2 FCFA/kg, soit une augmenta-

Cah. Sci. Hum. 27 (I-2) 7997 : 769-779

Abidjan : restauration populaire et sécurité alimentaire 175

tion de 118 % et cela plusieurs fois dans l’année (M. C. ANANI,

1986, p. 3). Pourtant le prix du foutou banane n’a pas été révisé à la

hausse dans les «maquis » en 1984. C’est surtout la forte densité des

points de vente qui contraint les artisans de la restauration à

réduire le prix de vente au minimum, à la «limite du tenable»

en-dessous de laquelle, sauf rares exceptions, ils ne pourront plus

descendre.

D’une façon générale, quelles que soient les variations saisonnières

que connaissent les prix des matières premières, les prix restent régis

par le jeu de la concurrence, chaque vendeur craignant une perte de

clientèle en relevant ses prix. Les artisans compensent - partielle-

ment - les variations à la baisse du bénéfice consécutives à l’éléva-

tion du coût des matières premières par un ajustement de la qualité

des denrées et/ou un changement des unités de mesure pour un

même prix; ce qui n’est rien d’autre qu’une stratégie de réduction

du manque à gagner. Pour le même prix, on peut être amené à

constater une diminution prudente du volume habituellement servi.

Mais le fait que la plupart des régimes alimentaires africains

mettent avant tout l’accent sur la quantité consommée (Cl.

SAVARY, 1986, p. 100) rend très délicate cette opération d’ajuste-

ment.

La modicité du prix à la consommation dans la restauration popu-

laire de type informel est un outil concurrentiel essentiel au regard

de l’évolution du niveau général de consommation, fortement

affecté depuis quelques années par l’inflation en milieu urbain.

Rappelons la stagnation des revenus monétaires des ménages de

1978 à 1980 et sa baisse de 9 % enregistrée entre 1980 et 1985.

Notons également l’impact de ces chutes de revenus sur la consom-

mation. Le rapport DURUFLÉ faisait remarquer que la consomma-

tion finale des ménages au sens de la comptabilité nationale aurait

baissé de 8 % en francs constants entre 1980 et 1985, ce qui ramène

à l’ordre de 30 % la baisse de la consommation finale par tête.

L’inflation en milieu urbain résultant essentiellement de la hausse

des prix des produits alimentaires pèse encore plus lourd sur ces

revenus déjà stagnants. Cette évolution est d’autant plus marquée

que le consommateur est d’origine modeste. Selon le rapport de la

Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest entre 1986 et

1988, elle se présente comme l’indique le tableau T.

Le glissement de la consommation vers les produits de moindre prix

re-valorise la production alimentaire informelle qui, par les pres-

sions multiples, répond à cette demande des consommateurs

urbains dont le pouvoir d’achat est en baisse.

À partir de la table de composition nutritionnelle des plats ivoiriens

ressortant des résultats de l’enquête budget consommation de 1979.

nous avons estimé qu’à Abidjan, la restauration populaire offre par

Cah. Sci: Hum. 27 (7-211997 : 169-779

176 Francis AKINDÈS

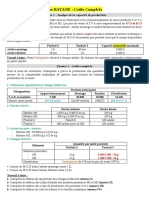

Ëvolution des indices de prix de consommation générale et alimentaire entre 1986 et 1988

Indice g&Aral Indice alimentation

87186 88l87 87186 wa7 (9

Consommation

type africain (1) + $9 + 8,6 + 11,9 + 15,9

Consommation

type africain (2) + .5,2 + 7,3 (3) + 6,6 + 19,7

Consommation

type européen + 2,l + 2,7 + 2,0 + 3,5

(*) Moyenne du premier semestre 1988 par rapport au premier semestre 1987.

(1) Chef de famille : ouvrier ou employb qualifié.

(2) Chef de famille, cadre, chef d’entreprise ou profession liberaIe.

(3) Source : Bu//etin de /‘AfriqueNoire, no 112 1442 du 23 fbrier 1989.

exemple le «café complet )) du matin, le plat de riz-sauce arachide

du midi et l’alloko au poisson du soir pour 575 FCFA, soit 2254

cal/jour (légèrement au-dessus des 2 118 cal/jour, norme quasiment

normale pour adulte selon la FAO), alors qu’un manœuvre gagne

environ 35 000 FCFA pour 39 heures de travail.

Des prix modérés liés à une restauration populaire en économie

de survie

Trois facteurs expliquent que l’offre alimentaire informelle se réa-

lise à des prix relativement faibles.

- Le rôle des communautés familiales et ethniques

Une des caractéristiques de la restauration populaire de type infor-

mel est cette symbiose entretenue entre les petits commerçants et

leur famille et/ou groupe ethnique. Les interventions de ceux-ci se

situent à plusieurs niveaux :

. au niveau de la hformation du capital investi; l’environnement

familial aurait joué un rôle capital dans la création de plus de 60 %

des points de vente de repas soit sous forme de prêt/don d’un

parent ou de parents réunis, ou d’aide du conjoint, selon nos

enquêtes. En revanche, il n’a été constaté aucun recours aux struc-

tures financières établies ;

Cah. Sci. Hum. 27 (l-2) 1991 : 169-179

Abidjan : restauration populaire et sécurité alimentaire 177

o au niveau de la main-d’œuvre ; l’utilisation des aides familiaux est

déterminante. Selon les résultats de nos enquêtes, la main-d’oeuvre

familiale constitue la majorité (98,l %) de la force de travail de

cette branche d’activité. Les apprentis y sont inexistants et le sala-

riat reste un phénomène marginal (2,9 Oh), car la main-d’œuvre

familiale n’est pas rémunérée (92 % des personnes employées

appartiennent au ménage des tenanciers qui les ont à charge). L’uti-

lisation de cette main-d’œuvre a l’avantage de minimiser le coût de

production ;

l au niveau du capital technique; les enquêtes ont fait ressortir que

près de 65 % des personnes interrogées utilisaient les ustensiles de

cuisine de leur ménage pour préparer les repas des clients. Cette

capacité à pouvoir disposer de l’équipement domestique comme

capital technique de l’unité de production est non seulement un

facteur de réduction du coût d’installation mais aussi un élément

déterminant dans le choix d’exercice de cette activité. Par effet d’en-

traînement les stratégies de prix en dépendent;

l au niveau de l’approvisionnement ; dans les pratiques de ravitaille-

ment en denrées alimentaires, le crédit (acceptation par le fournis-

seur d’être payé après que son client ait procédé à l’écoulement du

stock antérieur) semble occuper une place fondamentale. Sans ce

crédit plus de 55 % des personnes interrogées ne pourraient s’ap-

provisionner et assurer une production alimentaire régulièrë. Par

ailleurs, 68,5 % des vendeurs se ravitaillent à crédit au moins pour

un produit intermédiaire. Il faut cependant noter que ces privilèges

de paiement différé sont plus facilement octroyés entre partenaires

de la même origine ethnique même si quelques irrégularités inter-

viennent dans le respect des contrats généralement tacites. La forte

relation existant entre l’origine ethnique des fournisseurs et celle des

vendeurs de plats cuisinés nous conduit à parler plutôt de tribalisa-

tion des circuits d’approvisionnement. La reconversion de ce capital

social en atout commercial n’est pas neutre non plus dans la marge

de manœuvre dont bénéficient les acteurs en ce qui concerne la

fixation du prix des repas.

- Des ambitions individuelles limitées à la survie

L’analyse des motivations a révélé l’importance quantitative des

acteurs qui se sont investis dans la vente des repas par manque de

formation (72 %) et par obligation d’assumer le rôle de chef de

ménage «par substitution» pour raison d’appartenance à une

famille polygame (41,7 %). Cette situation détermine des stratégies

de production et surtout des objectifs économiques qui se limitent à

la satisfaction des besoins élémentaires ou symboliques. L’essentiel

est que cette activité fournisse le revenu nécessaire à la satisfaction

des besoins primaires, à l’entretien du réseau familial ou à l’achat

de quelques biens de prestige, signes d’une migration et d’un séjour

Cah. Sci. Hum. 27 (l-2) 7991 : 169-179

178 Francis ANNDÈS

en métropole abidjanaise réussis, notamment pour 87.54 % des

vendeurs de repas qui sont des migrants. Dans cette optique, et

compte tenu des pressions du marché, la rationalité liée à l’optimi-

sation du profit, constatée seulement chez quelques vendeurs

(14.59 %), fait place à une logique générale d’acceptation d’un

maigre revenu, logique à laquelle s’adapte tout un comportement

commercial, dont les bas prix pratiqués (1).

- Les avantages de la politique alimentaire pro-urbaine

Bien que la restauration populaire se soit développée indépendam-

ment de toutes actions des pouvoirs publics, son dynamisme est lié

à la politique alimentaire ivoirienne surtout pour le ravitaillement

en produits de grande consommation tels que le riz. la viande de

bœuf, le poisson et le blé.

Dans sa stratégie nourricière. la restauration populaire de type

informel s’appuie fortement sur les politiques alimentaires des pou-

voirs publics pour réduire la pauvreté urbaine, Ceci se lit à travers

le souci d’alléger l’impact des récessions économiques sur les

pauvres des villes en mettant à leur disposition de la nourriture

moins chère par l’entretien de l’importation des produits de grande

consommation. Du coup. les consommateurs urbains, par le biais

des structures de la restauration populaire qui n’ont d’autres choix

de denrées que celles à bas prix, profitent ainsi de la subvention à

l’exportation de ces produits.

CONCLUSION

Bien qu’elle ait proliféré indépendamment de toute action des pou-

voirs publics ou des organisations internationales, la restauration

populaire de type informel tient une place importante dans les stra-

tégies alimentaires urbaines. Tout comme le cas ivoirien, d’autres

études ont montré son importance dans les systèmes alimentaires

urbains.

Par ces périodes de conjoncture économique difficile caractérisée

par la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et l’augmenta-

tion du chômage, la restauration populaire peut être comptée au

nombre des initiatives volontaristes dont la survie est plus que

nécessaire en raison de la place capitale tenue dans le système socio-

économique. La sécurité alimentaire des urbains en dépend.

(1) Contrairement à la logique commerciale qui voudrait que, sous la pression de la

concurrence, les points de vente les moins compétitifs disparaissent, cette psycho-

logie commerciale très forte dans le milieu informel alimentaire explique l’étalement

du secteur sous forme d’unités de vente de petite taille et, par conséquent, l’exacerba-

tion de la concurrence.

Cah. Sci. Hum. 27 (l-21 1997 : 169-779

Abidjan : restauration populaire et sécurité alimentaire 179

BIBLIOGRAPHIE

AKINDÈS (F.). 1990. - Urbanisation et développement du secteur informel alimen-

taire en Côte-d’Ivoire : l’exemple d’Abidjan. Thèse de Doctorat en socio-

économie, EHESS-ORSTOM, Paris.

ANANI (M. C.), 1986. - Lesprix de vente de détail des principaux vivriers à Abidjan.

Rapport de stage, CIRES, Abidjan.

DURUFLÉ et al., 1986. - Déséquilibres structurels et programmes d’ajustement en

Côte-d’Ivoire. Études en Evaluations. Ministère de la Coopération, Paris.

REQUIER DESJARDINS, 1987. - «Industrie agro-alimentaire et mode de consom-

mation. Éléments d’analyse à partir du cas de la Coted’Ivoire ». Economie et

Humanisme, no 206, juillet-août : 26-35.

SAVARY (C.), 1986. - «Les aspects culturels de l’alimentation en Afrique : nourri-

ture et culture en Afrique de l’Ouest». Genève-Afrique, vol. XXIV, no 1 :

85-l 10.

VIDAL(~.), 1985.- « L’artisanat féminin et la restauration populaire à Abidjan »,

in Femme et politique alimentaire. Actes du séminaire ORSTOM-CIE, Paris :

548-556.

Cah. Sci. Hum. 27 (I-2) 7997 : 169-179

Vous aimerez peut-être aussi

- Harrington2e SM Ch10Document27 pagesHarrington2e SM Ch10Elaine Zhao100% (4)

- 1 - Cours Économie de Santé PDFDocument15 pages1 - Cours Économie de Santé PDFReda Moumine33% (3)

- TD N°4: Les Modèles D'équilibre: Exercice 1Document3 pagesTD N°4: Les Modèles D'équilibre: Exercice 1Imane El hassouni50% (2)

- TCE EFF Corrigé Synthèse 1 Variante 1Document7 pagesTCE EFF Corrigé Synthèse 1 Variante 1Néo Wonder80% (15)

- Bonhommeau 2007 05 Installation-Transmission France FRDocument10 pagesBonhommeau 2007 05 Installation-Transmission France FRLucid BrainPas encore d'évaluation

- Géographie 3èmeDocument28 pagesGéographie 3èmeAbou SowPas encore d'évaluation

- En Afrique Si La Passerelle Est Très Étroite Entre Léconomie Informelle Et Léconomie Populaire Elle RDocument4 pagesEn Afrique Si La Passerelle Est Très Étroite Entre Léconomie Informelle Et Léconomie Populaire Elle RMohamed Moussa DialloPas encore d'évaluation

- TFC Nyanga CHAP 1Document30 pagesTFC Nyanga CHAP 1Jeriel EpPas encore d'évaluation

- Ojsadmin Revue MSP 2013 01 Art12Document3 pagesOjsadmin Revue MSP 2013 01 Art12greg ADJEYEPas encore d'évaluation

- Atm Gxabtunikin FinDocument9 pagesAtm Gxabtunikin FinJunny NyengelePas encore d'évaluation

- Examen - Pol - Dev - Agri - Alim - Amougou Roger Michel - M1aspaaDocument6 pagesExamen - Pol - Dev - Agri - Alim - Amougou Roger Michel - M1aspaaamougou.fonctionnairePas encore d'évaluation

- Commerce Et Sécurité AlimentaireDocument19 pagesCommerce Et Sécurité Alimentairewissal.ilehiPas encore d'évaluation

- La Consommation Alimentaire de RueDocument19 pagesLa Consommation Alimentaire de RueMarcos SinatePas encore d'évaluation

- Comment Développer Les Métiers Agroalimentaires en Afrique Subsaharienne ?Document16 pagesComment Développer Les Métiers Agroalimentaires en Afrique Subsaharienne ?julus.vodounnouPas encore d'évaluation

- TFC NyangaDocument9 pagesTFC NyangaJeriel EpPas encore d'évaluation

- Questions de Géographie de La Population - Géographie Économique Et Population - Ined ÉditionsDocument36 pagesQuestions de Géographie de La Population - Géographie Économique Et Population - Ined ÉditionsKOLOCA EVENTPas encore d'évaluation

- Autosuffisance Alimentaire2Document6 pagesAutosuffisance Alimentaire2mcpfqpccvkPas encore d'évaluation

- Chapter 3Document26 pagesChapter 3alouPas encore d'évaluation

- DOSSIER DE PRESENTATION CAISSE ALIMENTAIRE COMMUNE Territoires VivreS MontpellierDocument11 pagesDOSSIER DE PRESENTATION CAISSE ALIMENTAIRE COMMUNE Territoires VivreS MontpellierisabellebassePas encore d'évaluation

- Fiche Thematique Agrobusiness 201807Document12 pagesFiche Thematique Agrobusiness 201807Lucieb MugPas encore d'évaluation

- Analyse Structurelle de L'économie SénégalaiseDocument49 pagesAnalyse Structurelle de L'économie SénégalaiseHTR WAS HEREPas encore d'évaluation

- Article BamoinaDocument22 pagesArticle BamoinamarcvalckPas encore d'évaluation

- Plan D'actions LIPA KITOKODocument1 pagePlan D'actions LIPA KITOKOdardilytshibola1Pas encore d'évaluation

- Dynamique Du Systeme AlimentaireDocument9 pagesDynamique Du Systeme AlimentaireCristina EniPas encore d'évaluation

- Épreuve Blanche - Octobre 13 ORTIZ, TatianaDocument4 pagesÉpreuve Blanche - Octobre 13 ORTIZ, TatianaTatiana OrtizPas encore d'évaluation

- Argumentaire Achat LocalDocument14 pagesArgumentaire Achat Localbidela333Pas encore d'évaluation

- Analyse CEP 64 Differences Sociales Et Alimentation Cle4a4cc7Document4 pagesAnalyse CEP 64 Differences Sociales Et Alimentation Cle4a4cc7JoshuaPas encore d'évaluation

- 2014 03 Lebailly Michel NtotoDocument19 pages2014 03 Lebailly Michel NtotoJ'aime FortunaPas encore d'évaluation

- I8722FRDocument2 pagesI8722FRKPADENOU ANDERSONPas encore d'évaluation

- Alimentation Urbaine Et Planification Régionale en Pays Sous-DéveloppéDocument21 pagesAlimentation Urbaine Et Planification Régionale en Pays Sous-Développétiago MPas encore d'évaluation

- Sécurité Alimentaire: Accès Citations AltmetricDocument42 pagesSécurité Alimentaire: Accès Citations AltmetricDiallo FoussenyPas encore d'évaluation

- PDF FileDocument4 pagesPDF FileDolex MalanPas encore d'évaluation

- Projet Fin D'étude 2018Document24 pagesProjet Fin D'étude 2018Nouhaila ZaghriPas encore d'évaluation

- Qu'allons-nous manger demain ?: L’agriculture face au défi de l’alimentationD'EverandQu'allons-nous manger demain ?: L’agriculture face au défi de l’alimentationPas encore d'évaluation

- Atlas de Lagriculture. Comment Nourrir Le Monde en 2050 (Jean-Paul Charvet) (Z-Library)Document233 pagesAtlas de Lagriculture. Comment Nourrir Le Monde en 2050 (Jean-Paul Charvet) (Z-Library)Ophrys OphrysPas encore d'évaluation

- Espaces Ruraux Monde Élèves 2023Document4 pagesEspaces Ruraux Monde Élèves 2023celinenader2Pas encore d'évaluation

- CommercedefDocument13 pagesCommercedefHamza BoudefaPas encore d'évaluation

- Memoire de Fin de CycleDocument58 pagesMemoire de Fin de Cycleitongwa emmanuelPas encore d'évaluation

- La Pauvrete Au Benin AERCDocument52 pagesLa Pauvrete Au Benin AERCGUERLOTTÉPas encore d'évaluation

- L'Apport de L'agriculture en Économie CongolaiseDocument15 pagesL'Apport de L'agriculture en Économie CongolaiseChristivie MubialaPas encore d'évaluation

- Contribution de L'agriculture Dans L'econommie Du Burkina FasoDocument5 pagesContribution de L'agriculture Dans L'econommie Du Burkina FasoTraoré DamitéPas encore d'évaluation

- Projet PatecDocument26 pagesProjet PatecGNANGORANPas encore d'évaluation

- CHAPITRE III - Economie AgricoleDocument15 pagesCHAPITRE III - Economie AgricoleYannick Yao100% (1)

- CIRCANA - Fondation Jean Jaurès - Consommation Alimentaire, Le Kaléidoscope FrançaisDocument13 pagesCIRCANA - Fondation Jean Jaurès - Consommation Alimentaire, Le Kaléidoscope Françaisrimalya766Pas encore d'évaluation

- MCA AFRIQUE VfdimancheDocument14 pagesMCA AFRIQUE VfdimancheAnas El-AmraniPas encore d'évaluation

- Agricultures Urbaines en MéditerranéeDocument25 pagesAgricultures Urbaines en MéditerranéelaurentsouchardPas encore d'évaluation

- Projet Porcherie 1Document20 pagesProjet Porcherie 1Anicet KapendPas encore d'évaluation

- Quae 33072Document12 pagesQuae 33072lbmadingouPas encore d'évaluation

- Thème 2 Géo Seconde CH 2Document3 pagesThème 2 Géo Seconde CH 2yaksan mkdPas encore d'évaluation

- Cuisine AfricaineDocument28 pagesCuisine Africainemoukit giwaPas encore d'évaluation

- Sécurité AlimentaireDocument12 pagesSécurité AlimentaireRacky SallPas encore d'évaluation

- Cause animale, cause paysanne: Défaire les idées reçues, propositions et paroles paysannesD'EverandCause animale, cause paysanne: Défaire les idées reçues, propositions et paroles paysannesPas encore d'évaluation

- Cherte VieuseDocument3 pagesCherte VieuseCherif NdiayePas encore d'évaluation

- Issue 26 FDocument20 pagesIssue 26 FNBanan OUATTARAPas encore d'évaluation

- Entreprenariat Agricole Au Burkina Contraintes Potentialites Et Perspectives PDFDocument73 pagesEntreprenariat Agricole Au Burkina Contraintes Potentialites Et Perspectives PDFPatricePas encore d'évaluation

- Valorisation Des Produits Agricoles LocauxDocument30 pagesValorisation Des Produits Agricoles LocauxANDRE DIKAPas encore d'évaluation

- 10 Habitat III Issue Paper 10 - Liens Urbain RuralDocument11 pages10 Habitat III Issue Paper 10 - Liens Urbain RuralaboudouobadyaPas encore d'évaluation

- Communication Colloque Trajectoire - Jean-Marie TOUREDocument14 pagesCommunication Colloque Trajectoire - Jean-Marie TOUREEl MagPas encore d'évaluation

- Questions de Géographie de La Population - Conclusion - Ined ÉditionsDocument8 pagesQuestions de Géographie de La Population - Conclusion - Ined ÉditionsKOLOCA EVENTPas encore d'évaluation

- Bords de Mer Et Marches RurauxDocument65 pagesBords de Mer Et Marches RurauxJean Francois TardieuPas encore d'évaluation

- Exode Rurale MemoireDocument50 pagesExode Rurale MemoireANDRE DIKA100% (1)

- Force Et Faiblesse de L'agroalimentaireDocument4 pagesForce Et Faiblesse de L'agroalimentaireKONAN ABO PHILEMON ARONOUPas encore d'évaluation

- Ucao - m2 - Agriculture Et Developpement 23-24Document35 pagesUcao - m2 - Agriculture Et Developpement 23-24ulrichuaregPas encore d'évaluation

- Le Gabon à la conquête de l'autosuffisance alimentaire: 50 étudiants de BBS témoignentD'EverandLe Gabon à la conquête de l'autosuffisance alimentaire: 50 étudiants de BBS témoignentPas encore d'évaluation

- Calculs CommerciauxDocument3 pagesCalculs CommerciauxHJHPas encore d'évaluation

- Cas Pratiques IIDocument47 pagesCas Pratiques IIlayane100% (1)

- Comptabilité Analytique SupportDocument50 pagesComptabilité Analytique SupportDiaa MechiPas encore d'évaluation

- Diapoca 04Document17 pagesDiapoca 04doubePas encore d'évaluation

- Cours de CA Chapitre5Document20 pagesCours de CA Chapitre5am ahPas encore d'évaluation

- 6 6794 Ecdff347 PDFDocument21 pages6 6794 Ecdff347 PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation

- Powerpoint PolicyMix - FinalDocument52 pagesPowerpoint PolicyMix - FinaltrezaPas encore d'évaluation

- Compta Ana Cours 1 Cas 4 1 Cas4 BLONDY CorrigéDocument2 pagesCompta Ana Cours 1 Cas 4 1 Cas4 BLONDY Corrigéapi-3816400Pas encore d'évaluation

- Grille Prix Vert Electrique WeekendDocument1 pageGrille Prix Vert Electrique WeekendzdedzeezdPas encore d'évaluation

- Cas Rayane LeadeurDocument7 pagesCas Rayane LeadeurYesmine AttiaPas encore d'évaluation

- 4-02-Exercices CorrigesDocument17 pages4-02-Exercices Corrigeskarim sharif100% (1)

- Cas Victor KlubDocument4 pagesCas Victor KlubAbdelaziz BoubaPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Management Duree Vie EquipementsDocument5 pagesChapitre 2 Management Duree Vie EquipementsAbdou La100% (1)

- Force Et Faiblesse de L'agroalimentaireDocument4 pagesForce Et Faiblesse de L'agroalimentaireKONAN ABO PHILEMON ARONOUPas encore d'évaluation

- Correction Test Comptabilité de GestionDocument2 pagesCorrection Test Comptabilité de Gestionعبد الحق باداPas encore d'évaluation

- Principes Du MerchandisingDocument11 pagesPrincipes Du MerchandisingSami AmirPas encore d'évaluation

- Résumé Cours 10Document3 pagesRésumé Cours 10phub joiPas encore d'évaluation

- Fasc Connaissances Économiques PDFDocument144 pagesFasc Connaissances Économiques PDFAnonymous hRVwcMXyFcPas encore d'évaluation

- Bourse Ba BaDocument128 pagesBourse Ba Bandj3Pas encore d'évaluation

- Devoir N°1 PDFDocument2 pagesDevoir N°1 PDFجنان الجابريPas encore d'évaluation