Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Entretien Pierre

Transféré par

hadrien pouppeville0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

46 vues4 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

46 vues4 pagesEntretien Pierre

Transféré par

hadrien pouppevilleDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 4

Entretien avec IDE Pierre

Homme

42 ans

Milieu ouvrier

1) Depuis combien d’années exercez-vous ?

J’exerce depuis 18 ans : d’abord en neurologie, puis en réanimation, ORL,

cardiologie, pneumologie et maintenant en libéral depuis 10 ans.

2) Quelle conception personnelle ou représentation avez-vous de la

douleur?

C’est quelque chose de subjectif à chacun et il faut surtout la prendre en charge

lorsqu’on réalise nos soins.

Personnellement, la douleur c’est quelque chose qui est difficile à supporter et,

comme chez tous les soignants, je suis un très mauvais malade, je n’aime pas ça.

Être soignant et, encore en plus, un homme, ça n’aide pas.

3) Votre représentation ou votre propre expérience de la douleur influence

t-elle la prise en charge de la douleur des patients que vous soignez ?

Ah oui, oui, ça influence énormément. Pour moi, soigner avec en tête ses douleurs

permet de prendre conscience de la douleur des gens.

4) Comment abordez-vous l’évaluation de la douleur au quotidien dans

votre pratique ? Sur quoi repose-t-elle ?

J’utilise des échelles d’évaluation. On a une population surtout rurale. On privilégie

l’échelle avec des chiffres de 0 à 10 parce qu’on s’est rendu compte qu’avec la petite

réglette les gens n’en prennent pas la même conscience.

Dans la pratique au quotidien, on observe énormément les gens. D’aller chez les

gens est un avantage, on rentre dans l’intimité. Entrer dans leur maison permet déjà

d’avoir une conception des gens. Ça aide à limiter la barrière infirmier-patient et

permet plus facilement de parler de la douleur, de choses qui ne sont pas forcément

agréables. Arriver à en parler est important pour avoir un meilleur résultat dans la

prise en charge. Dans toute prise en charge, douleur ou soin, l’échange aide à

l’évaluation.

Quand on voit quelqu’un de douloureux dès qu’on touche par exemple une plaie, on

va être beaucoup plus attentif et on va essayer d’apporter le maximum de confort

dans la réalisation du soin. Par contre, à contrario quelqu’un qui n’est pas sensible à

la douleur facilite les soins douloureux.

5) Quelle position adoptez-vous lorsqu’il y a divergence entre l’auto-

évaluation de la douleur du patient et ce que vous observez chez lui ?

On en parle surtout avec lui et puis on explique notre soin et l’objectif du soin qu’on

essaie de donner. Par exemple, quand il y a une plaie, on veut que ça cicatrise.

6) L’aspect contextuel de la douleur du patient peut-il selon vous influencer

votre prise en charge de celle-ci ?

Oui, en effet, c’est notre premier rôle d’être à l’écoute de son patient. En allant au

domicile, on se rend vraiment compte du contexte socio culturel. Quand on tombe

sur des gens qui sont contre la médecine, contre les méthodes des médicaments, il

faut arriver à composer et expliquer pourquoi il est conseillé de faire comme ça. Avec

des explications, on arrive à beaucoup de choses.

Souvent le corps se rappelle de certaines douleurs. Des femmes qui accouchaient

sans péridurale il y a quelques années de ça étaient très, très douloureuses. Parfois

quand elles ont des plaies d’amputation par exemple, elles ne vont rien dire parce

qu’elles ont connu une douleur beaucoup plus forte.

Les personnes âgées, nos grands-parents sont des gens beaucoup plus résistants à

la douleur que surtout les jeunes filles de maintenant. J’ai un souvenir de tout ça,

par exemple ma grand-mère quand une braise tombait de la cheminée, elle la

ramassait et la jetait dans le feu. Personne ne fait ça maintenant.

L’origine socio-culturelle des gens, l’éducation, c’est sûr, ça compte.

Mes parents étaient ouvriers. On n’avait pas intérêt de se plaindre, moralement ou

physiquement. Si on avait quelque chose, c’est qu’on l’avait mérité.

Les gens du voyage sont des gens très durs à la douleur vous ne verrez pas un

homme pleurer.

J’ai fait mes études à Dreux. C’est une ville où il y a beaucoup de musulmans,

d’étrangers. C’est une autre culture aussi. Par exemple, les femmes réagissent très

fort à la douleur, on les entend à l’autre bout du couloir. C’est une culture de montrer

qu’il y a une douleur. Pour les soigner de quelque chose de plus conséquent on

arrive avec des choses plus invasives, des produits d’anesthésie quand on ne peut

réaliser le soin. A l’hôpital c’est comme ça, en libéral !!! Ici on ne voit pas trop ce type

de population.

Quand vous avez des parents qui ont un confort de travail, qui ont des horaires de 9

à 4 heures et qui peuvent être avec leurs enfants quotidiennement le matin le soir et

tous les week-ends, ils sont beaucoup plus proches de leurs enfants et

obligatoirement quand il y a le moindre bobo ou quoi que ce soit les parents

interviennent.

C’est plus difficile parfois dans les fratries de 3 ou 4 ! En ce qui me concerne ça n’a

pas joué spécialement. Mes parents accordaient une attention égale à chacun de

nous si on avait quelque chose.

Des fois, on préfère faire des soins au cabinet que d’être avec toute la famille autour

de vous qui, dès que vous touchez quelque chose, dit : « Il a mal, il a mal ». Un

exemple : un enfant qui commence à marcher et qui tombe par terre, si la maman

est tout de suite à dire : « Mon pauvre loulou. », le gamin va l’intégrer. Par contre, si

la maman dit : « Ce n’est rien, lève-toi et avance. », le cerveau assimile la douleur

différemment.

Pour une prise de sang chez un enfant déjà je ne vais pas la faire en semaine mais

obligatoirement le samedi matin pour avoir plus de temps. Si je vais au domicile de

l’enfant, souvent on lui met la tv. Comme ça, il est attaché à autre chose, il ne retient

pas la douleur. Il y a des études là-dessus. Quand les personnes travaillent en néo

natal on donne souvent de l’eau sucrée. On se rend compte que le sucre alimente le

cerveau et permet d’oublier la douleur.

Avec votre grand-père par exemple, je l’attire sur autre chose par exemple sur le

jardin. Tout de suite, il va mordre là-dessus, il ne va plus penser. Pour maitriser son

soin de A à Z, il faut emmener la personne ailleurs, là où on a envie de l’emmener

dans sa tête pour arriver à faire ce qu’on veut.

Quand les soins sont très douloureux et que la personne se recentre sur sa douleur,

il faut arrêter et la reprogrammer le lendemain pour pouvoir retravailler à nouveau.

Ça plutôt que continuer parce que le problème est que le lendemain la personne

aura enregistré de la douleur de la veille et sera crispée, tendue et ne décrochera

pas un mot. Là vous n’aurez plus qu’à repartir et, du coup, vous n’aurez pas plus

réussi. Ça arrive 2 à 3 fois dans le mois. Faire les choses au rythme des gens c’est

une conception du soin.

Enlever la fibrine est un acte douloureux. On peut demander au médecin de prescrire

des antalgiques locaux pour apporter du confort lors du soin.

La prise en charge de la douleur est très différente quand on travaille à l’hôpital ou

en libéral. Quand vous arrivez stressé parce que vous n’avez que 5 mn pour faire un

pansement douloureux, c’est très mauvais pour la prise en charge. Dans ce cas je le

programme à un autre moment.

Après on parle beaucoup dans les médias de soulager la douleur mais ce n’est pas

une équipe mobile de soins qui vient juste1 heure qui peut le faire. Ce matin, une

dame me racontait qu’elle avait été admise à l’hôpital pour une cruralgie. On lui a

donné de la morphine. Après elle a fait un coma. Comme elle me dit : « Je n’ai pas

eu de douleur pendant 24 h, mais par contre quand je suis revenue à la maison ! »

C’est bien qu’on prenne en charge tout ça comme à l’hôpital mais qu’on donne les

moyens aux infirmières et aide soignantes de le faire.

En service de neurologie, j’ai appris l’importance de la relaxation. Par exemple

quand on a des gens avec des névralgies des trijumeaux, leur douleur est tellement

intense que dans 1 cas sur 4, la personne se suicide. On soulage d’abord par des

médicaments, on vérifie le diagnostic, on surveille 24h sur 24 pour éviter le passage

à l’acte. On se sent impuissant au début mais après 2 ou 3 suicides pour qu’il n’y ait

pas passage à l’acte, il faut prendre du temps pour le divertir de sa douleur. Or le

personnel de l’hôpital ne l’a pas. L’hôpital c’est très bruyant, ça qui rend la prise en

charge difficile, ne serait-ce pour une séance de relaxation. En libéral c’est un outil

en plus qu’on utilise, surtout la respiration. On leur apprend surtout à respirer, on leur

fait faire des exercices, on leur donner des combines pour moins souffrir comme un

chirurgien quand il dit de glacer à des gens qui viennent d’être opérés pour des

prothèses parce que la glace diminue l’œdème et la douleur.

Je suis en train de me former pour faire de l’hypnose pendant les soins pour une

prise en charge adaptée de la douleur. L’hypnose, c’est emmener les gens là où on

veut. Tout le monde n’est pas réceptif. C’est un outil de plus.

Il y a un autre outil, c’est le relationnel. Souvent quand le patient a confiance en

vous, vous gagnez déjà la moitié de votre soin. Ça arrive d’entendre : « Ah c’est

cette infirmière-là, je ne l’aime pas. » Celui qui dit ça est déjà convaincu qu’elle ne va

pas bien faire le travail. C’est un a priori qui se transforme en échec de soin. Ce

samedi, un monsieur avec un ulcère à la jambe est venu. Une de mes collègues lui

avait fait mal en grattant sa plaie à vif. Comme il savait qu’elle travaillait le jeudi et

vendredi, il a attendu le samedi pour venir. Il me dit : « Vous n’êtes pas là lundi, bon

ben je reviendrai mardi ». Je sais que le soin sera fait et lui aussi. Autrement, on ne

va pas le revoir.

Les années y font aussi. Quand je suis arrivé, il y a 10 ans, tout le monde me prenait

pour un gamin. On entend ça des fois : « Ah vous m’avez envoyé la petiote pour faire

la prise de sang. » Le travail qu’on a fait auparavant, ça aide aussi.

Vous aimerez peut-être aussi

- Savoir Dire Non en PédiatrieDocument4 pagesSavoir Dire Non en PédiatrieCamille BlancPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage 3e - ExempleDocument10 pagesRapport de Stage 3e - ExempleLoodyhadssPas encore d'évaluation

- La douleur ne me lâche pas: Comprendre la douleur chronique pour s'en détacherD'EverandLa douleur ne me lâche pas: Comprendre la douleur chronique pour s'en détacherPas encore d'évaluation

- Soigner Lesprit, Guérir Le Corps (Louise Hay Etc.)Document316 pagesSoigner Lesprit, Guérir Le Corps (Louise Hay Etc.)Munir Assani100% (3)

- Entretien CélineDocument6 pagesEntretien Célinehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Chloé MémoireDocument2 pagesChloé Mémoiremarie.lales0322Pas encore d'évaluation

- I La Présentation de Ma Situation D'appelDocument3 pagesI La Présentation de Ma Situation D'appelMatteo-Stanislas KILARPas encore d'évaluation

- Forum de DouleurDocument2 pagesForum de DouleurFrederika boilyPas encore d'évaluation

- Atelier MFE n3 Situation D'appelDocument9 pagesAtelier MFE n3 Situation D'appelhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Arrêter la DOULEUR - Secrets et Solutions: Antidouleurs efficaces pour bannir vos douleurs rapidement!D'EverandArrêter la DOULEUR - Secrets et Solutions: Antidouleurs efficaces pour bannir vos douleurs rapidement!Pas encore d'évaluation

- Fibromyalgie, quand tu nous tiens !: Guide de traitement pour une approche globaleD'EverandFibromyalgie, quand tu nous tiens !: Guide de traitement pour une approche globalePas encore d'évaluation

- Ebook Zen Et HeureuxDocument38 pagesEbook Zen Et Heureuxweb - devpersoPas encore d'évaluation

- A La Decouverte de La Methode AoraDocument4 pagesA La Decouverte de La Methode AoraLaurence PeytourPas encore d'évaluation

- Repondant 4Document4 pagesRepondant 4Elias LadPas encore d'évaluation

- 1 - Annonce D'une Mauvaise Nouvelle OK PrioDocument5 pages1 - Annonce D'une Mauvaise Nouvelle OK PrioNawel ZoubeirPas encore d'évaluation

- Vertiges Compilation de Conseils de TraitementDocument24 pagesVertiges Compilation de Conseils de TraitementLPas encore d'évaluation

- Amelioration Prise en Charge Douleur Personne AgeeDocument26 pagesAmelioration Prise en Charge Douleur Personne AgeeAmina MoukarPas encore d'évaluation

- Repondant 3Document4 pagesRepondant 3Elias LadPas encore d'évaluation

- Dyslexie Video2Document6 pagesDyslexie Video2LeilaPas encore d'évaluation

- Soulager Tome 1 BQCDocument34 pagesSoulager Tome 1 BQCspacetravel000100% (2)

- Amielh Lacreusette Mrabet Conférence PDFDocument46 pagesAmielh Lacreusette Mrabet Conférence PDFmrPas encore d'évaluation

- Comment Ca Va Aujourdhui Amandine Issaverdens Z LibraryDocument163 pagesComment Ca Va Aujourdhui Amandine Issaverdens Z LibraryCedric Bembe100% (2)

- MON CRI Doc WordxDocument9 pagesMON CRI Doc WordxMarie-Claude BirmannPas encore d'évaluation

- Placebos Pour Supporter Les DouleursDocument3 pagesPlacebos Pour Supporter Les DouleursMoongaze GinjiPas encore d'évaluation

- Clinique Conjugale SexologiqueDocument58 pagesClinique Conjugale SexologiqueCharles-Antoine dhPas encore d'évaluation

- Montessori 2015 Domicile Uriopss - Stagiaires PDFDocument33 pagesMontessori 2015 Domicile Uriopss - Stagiaires PDFMahmoud BelabbassiPas encore d'évaluation

- Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours ?* *et éviter de replongerD'EverandComment sortir d'une relation toxique en 21 jours ?* *et éviter de replongerPas encore d'évaluation

- Psycom MonGPS Guide PDFDocument12 pagesPsycom MonGPS Guide PDFAntoine GrimaldiPas encore d'évaluation

- Guide Douleur Et CancerDocument148 pagesGuide Douleur Et CancerYasmina YacouPas encore d'évaluation

- En pleine forme toute la journée !: Santé et bien-être au quotidienD'EverandEn pleine forme toute la journée !: Santé et bien-être au quotidienPas encore d'évaluation

- Mathilde, Ex-Infirmière en Ehpad Si On Est Soi-Même Mal, On Ne Peut Pas SoignerDocument3 pagesMathilde, Ex-Infirmière en Ehpad Si On Est Soi-Même Mal, On Ne Peut Pas SoignerVirginie DelaruePas encore d'évaluation

- Comment Contrôler l'Anxiété, l'Insomnie et les Attaques de PaniqueD'EverandComment Contrôler l'Anxiété, l'Insomnie et les Attaques de PaniquePas encore d'évaluation

- Gestion de La DouleurDocument2 pagesGestion de La DouleurfilmaryPas encore d'évaluation

- CM2-Approche Anthropologique Et Ethnologique Du Monde de La SantéDocument3 pagesCM2-Approche Anthropologique Et Ethnologique Du Monde de La SantéSophie BarrierePas encore d'évaluation

- Temoignage Psio ProfDocument9 pagesTemoignage Psio ProfYounès KhalilPas encore d'évaluation

- Scripte Televente Produits Naturels Avec QuestionnaireDocument6 pagesScripte Televente Produits Naturels Avec QuestionnaireIssam HayatePas encore d'évaluation

- ANNE Noël Tfe Version PDFDocument41 pagesANNE Noël Tfe Version PDFannenoelPas encore d'évaluation

- "Oui j'ai le don": Et sachant tout cela souhaiteriez-vous l'avoir ?D'Everand"Oui j'ai le don": Et sachant tout cela souhaiteriez-vous l'avoir ?Pas encore d'évaluation

- 01-Les - Dossiers-JMD-07 - Fibromyalgie v2014Document14 pages01-Les - Dossiers-JMD-07 - Fibromyalgie v2014StefaniaPas encore d'évaluation

- Cap Le Web 4megaDocument92 pagesCap Le Web 4megajeanwesh maglePas encore d'évaluation

- Interview MoisDocument3 pagesInterview Moissidahmed keddaouiPas encore d'évaluation

- Tfe Justine FadelDocument24 pagesTfe Justine FadelahmedPas encore d'évaluation

- La thérapie libre: La Thérapie de LIBération et Résilience EmotionnelleD'EverandLa thérapie libre: La Thérapie de LIBération et Résilience EmotionnelleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- AURIANE RSCA éthique Corrigã©eeDocument7 pagesAURIANE RSCA éthique Corrigã©eeLOGASSIPas encore d'évaluation

- Mémoire Hypnose Guislaine GARINET V4 1Document33 pagesMémoire Hypnose Guislaine GARINET V4 1bagheera01Pas encore d'évaluation

- Tfe Camille Jullian PDFDocument47 pagesTfe Camille Jullian PDFRabiiAzdoudPas encore d'évaluation

- Pleine Conscience Par Kate Pickert Time Magazine 3Document28 pagesPleine Conscience Par Kate Pickert Time Magazine 3Khalil ZoghlemiPas encore d'évaluation

- Hypnose Medicale Et Douleur Chronique en Medecine Generale DR Francois CharrierDocument45 pagesHypnose Medicale Et Douleur Chronique en Medecine Generale DR Francois Charriercouleaujulien78Pas encore d'évaluation

- Les Paroles MagiquesDocument18 pagesLes Paroles MagiquesPaty Mansur100% (2)

- Le Meilleur Thérapeute C'est Vous - Prendre Soin de Soi de - Alain BraconnierDocument184 pagesLe Meilleur Thérapeute C'est Vous - Prendre Soin de Soi de - Alain Braconniercatkinia14Pas encore d'évaluation

- Et Si On Arretait de Crier Sur Nos Enfants Les Outils Pour Gerer Les Crises Et Construire de Bonnes Relations Valerie ROUMANOFF ZDocument152 pagesEt Si On Arretait de Crier Sur Nos Enfants Les Outils Pour Gerer Les Crises Et Construire de Bonnes Relations Valerie ROUMANOFF ZPeter MethelusPas encore d'évaluation

- MFE Paginé 8 05 - CopieDocument15 pagesMFE Paginé 8 05 - Copiehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Questionnaire Mfe Esi Hadrien PouppevilleDocument1 pageQuestionnaire Mfe Esi Hadrien Pouppevillehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- QuestionnaireDocument4 pagesQuestionnairehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Evaluation Douleur Et Qualité de VieDocument58 pagesEvaluation Douleur Et Qualité de Viehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Resume Memoire 220522Document2 pagesResume Memoire 220522hadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- MFEDocument14 pagesMFEhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- MFE ESI Hadrien POUPPEVILLEDocument15 pagesMFE ESI Hadrien POUPPEVILLEhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- QuestionnaireDocument3 pagesQuestionnairehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- MFE - Remarques CélineDocument10 pagesMFE - Remarques Célinehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Résumé + Traduc - CopieDocument2 pagesRésumé + Traduc - Copiehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Esi Hadrien POUPPEVILLE Note de Recherche UE 5.6 Et 3.4Document11 pagesEsi Hadrien POUPPEVILLE Note de Recherche UE 5.6 Et 3.4hadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- v2ESI 3ème Année Hadrien Pouppeville - Sam 18 H Note de Recherche v2 (1) NexxxDocument17 pagesv2ESI 3ème Année Hadrien Pouppeville - Sam 18 H Note de Recherche v2 (1) Nexxxhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Analyse de L'enquêteDocument1 pageAnalyse de L'enquêtehadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Mfe Final 1610Document57 pagesMfe Final 1610hadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- ESI 3ème Année Hadrien Pouppeville - Note de Recherche v1Document9 pagesESI 3ème Année Hadrien Pouppeville - Note de Recherche v1hadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Atelier MFE n3 Situation D'appelDocument9 pagesAtelier MFE n3 Situation D'appelhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Présentation OralDocument5 pagesPrésentation Oralhadrien pouppevillePas encore d'évaluation

- Comprendrechoisir Le Guide Des RhumatismesDocument224 pagesComprendrechoisir Le Guide Des RhumatismesNajoua Bendriss100% (1)

- La Phase Galénique Et La Phase D'absorptionDocument26 pagesLa Phase Galénique Et La Phase D'absorptionOunalli OmaimaPas encore d'évaluation

- Capture D'écran . 2023-06-07 À 21.33.01Document174 pagesCapture D'écran . 2023-06-07 À 21.33.01Natalia ThymPas encore d'évaluation

- Bioch2an23-26exploration Proteines PDFDocument113 pagesBioch2an23-26exploration Proteines PDFMĺĺę PäŘişPas encore d'évaluation

- 20 Cas Cliniques en NeuropsyDocument26 pages20 Cas Cliniques en NeuropsyIrisPas encore d'évaluation

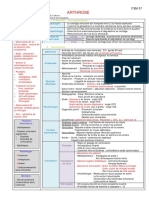

- Item 57 ArthroseDocument2 pagesItem 57 ArthroseBest ManPas encore d'évaluation

- AnesthesieDocument23 pagesAnesthesieAHIANTAPas encore d'évaluation

- Q 079 Hanche Genou Epaule DouloureuxDocument14 pagesQ 079 Hanche Genou Epaule Douloureuxmihajatiana jeannine b. au.Pas encore d'évaluation

- Les Accidents de Travail 6 Eme Annne Mdecine DR GriouiDocument4 pagesLes Accidents de Travail 6 Eme Annne Mdecine DR GriouiNour El HoudaPas encore d'évaluation

- Administration Des Medicaments Fiche Technique Des Soins InfirmiersDocument4 pagesAdministration Des Medicaments Fiche Technique Des Soins InfirmiersBellaPas encore d'évaluation

- Nodules Du Corps Thyroïde - EMC 2005Document16 pagesNodules Du Corps Thyroïde - EMC 2005Aymen ConquistadorPas encore d'évaluation

- 8938 21394 1 SMDocument5 pages8938 21394 1 SMTesnime BouchelouhPas encore d'évaluation

- Fiche Pratique - Entorse de La ChevilleDocument1 pageFiche Pratique - Entorse de La ChevilleCamelia BiholaruPas encore d'évaluation

- Neuf Questions Pour Triompher Dans Tout Débat Sur Les VaccinsDocument2 pagesNeuf Questions Pour Triompher Dans Tout Débat Sur Les Vaccinsdustynord100% (1)

- Les Agresseurs: BiologiquesDocument39 pagesLes Agresseurs: Biologiqueshafedh.shiriPas encore d'évaluation

- Céphalées Aux UrgencesDocument9 pagesCéphalées Aux UrgencesAlaa SenouciPas encore d'évaluation

- Les AvortementsDocument32 pagesLes AvortementsSara SouPas encore d'évaluation

- Les Préfixes MédicauxDocument4 pagesLes Préfixes MédicauxMây Trên TrờiPas encore d'évaluation

- ALIMENTATIOn Et Microbiote Sain Contre MALADIESDocument17 pagesALIMENTATIOn Et Microbiote Sain Contre MALADIESANCHISI100% (1)