Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale

Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale

Transféré par

Elie ZRATitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale

Systématique Des Cotonniers Cultivés Ou Ayant Été Cultivés - Anciennement en Afrique Tropicale

Transféré par

Elie ZRADroits d'auteur :

Formats disponibles

Revue internationale de

botanique appliquée et

d'agriculture tropicale

Systématique des Cotonniers cultivés ou ayant été cultivés

anciennement en Afrique tropicale

Auguste Chevalier

Citer ce document / Cite this document :

Chevalier Auguste. Systématique des Cotonniers cultivés ou ayant été cultivés anciennement en Afrique tropicale. In: Revue

internationale de botanique appliquée et d'agriculture tropicale, 28ᵉ année, bulletin n°307-308, Mai-juin 1948. pp. 228-241;

doi : https://doi.org/10.3406/jatba.1948.6156

https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-5412_1948_num_28_307_6156

Fichier pdf généré le 03/05/2018

— 228 —

maison et village assainis, attention ^médicale et baisse de là

mortalité infantile, développement du goût pour les choses européennes,

y compris les vêtements, la quincaillerie et les ornements personnels,

le Noir est engagé à produire davantage et à prendre une place

importante dans les affaires mondiales. Il s'agit de savoir si,

sagement guidé, il répondra à cette hâte de progrès, car l'indigène est

de caractère docile, bon imitateur, observateur avisé et excellent

linguiste. Mais sa capacité d'organisation industrielle et politique

est limitée et peut être complétée par l'Européen dans le but de

civiliser un peuple arriéré.

On peut dire en conclusion sur l'avenir de la culture cotônnière

en Afrique Occidentale Française que : v

1° Le problème de l'amélioration des variétés a été résolu

suffisamment pour justifier les développements industriels sur une

grande échelle. Des études détaillées, pour la région des pluies

intermédiaires, sont prêtes; elles servent déjà un des traits du programme

général;

2° Les méthodes culturales, la rotation des récoltes et les moyens

de maintenir la fertilité du sol ont été aperçus et sont prêts à être

appliqués

3° Des progrès

à l'agriculture

administratifs

stabiliséeconvaincants

de l'avenir; ont été faits en vue

de l'organisation industrielle des indigènes pour l'accroissement de

la production du coton et d'autres récoltes agricoles.

Avec cet état favorable de l'heure présente nous devons être

satisfaits. L'avenir, sauf ces interruptions auxquelles les affaires

mondiales sont sujettes, dépend des progrès scientifiques et de

l'ingéniosité et de la sympathie de l'Administration.

Systématique des Cotonniers cultivés

ou ayant été cultivés anciennement en Afrique tropicale»

Par Aug. CHEVALIER.

La connaissance du genre Gossypium a fait de grands progrès

depuis quelques années, grâce aux travaux de nombreux

généticiens, en particulier ceux de Denham, Skovsted, G. S. Zaitzev,

Kearney, S. C. Harland et de J. B. Hutchinson et leurs

collaborateurs, puis Webber, Longley, Davies, Silow, Stephens. Pour les

espèces cultivées on revient à la conception de Parlatore qui ne

distinguait que six ou sept espèces. Plus tard Todaro porta le

nombre des espèces à une quarantaine. En 1907 G. Watt (The Wild and

cultivated Cotton Plant of the World) consacra au genre Gossypium

une monographie de 400 pages, remarquablement illustrée. C'est la

classification la plus détaillée et la plus complète du genre, mais

elle contient un assez grand nombre d'erreurs. Il indique

notamment un certain nombre de formes cultivées comme africaines,

alors qu'elles ont certainement été importées d'Asie ou d'Amérique;

— 229 —

par contre une espèce certainement africaine, mais non cultivée,.

G. anomalum Kotschy et Peyrisch est exclue du genre.

L'ouvrage de Watt n'était pas paru quand commencèrent en

1898 nos recherches sur la flore de l'Afrique tropicale et, nous

occupant plus spécialement des plantes cultivées ou de leurs

parents, notre attention s'était portée très spécialement sur les Gossy-

pium dont on voulait dès cette époque répandre la culture en

Afrique Occidentale.

Les résultats de nos herborisations ne furent connus qu'en 1910-

1911 par la publication des listes de Sudania. Aidé par Hochreu-

tiner le spécialiste des Malvacées, nous avions rattaché les Gossy-

pium que nous avions collectées en A. 0. F. et dans l'Oubangui-

Chari aux cinq espèces : G. hirsutum, G. barbadense, G. punctatum,

G. herbaceum, G. arboreum. En 1925, nous avons montré qu'il

fallait aussi rattacher au g. Gossypium le Cienfuegosia anomale

Gurke.

En 1913, avait été publié le travail suivant des plus intéressants :

Annet (Em.), Observations sur les Cotonniers de l'Afrique

tropicale française, Bull. Soc. Bot. France, t. LX, pp. 161-166 et 231-236,

publication qui a sans doute échappé à G. Watt pour ses

suppléments et à Roberty. Dans cette étude Annet, qui avait compulsé

notre Herbier et celui du Muséum de Paris, sous la direction de

M. J. Poisson, aide-naturaliste à l'Herbier, avait vu assez clair dans

les documents rassemblés mais il s'était laissé influencer aussi par

le livre de Watt. Le travail contient une bonne clef des espèces et

variétés. Outre les formes trouvées par nous, l'A avait examiné aussi

un matériel relatif aux indications faites par l'Association coton-

nière à partir de 1903 : il avait rassemblé lui-même des spécimens

de ces plantes au Dahomey. Il signalait notamment p. 165-166 des

formes cultivées au Soudan et au Dahomey appartenant au G.

hirsutum, « espèce qui varie considérablement suivant les conditions

de climat, de terrain et de culture ». Plusieurs, ajoute-t-il, se sont

modifiées... cependant certaines formes ont persisté dans les

cultures. « Ces variétés introduites sous le nom de Dickson, Cluster,

Peterkin corresppndent à des formes hybrides entre G. mexicanum

Todaro et le G. hirsutum L. Certaines d'entre elles se rapprochent

davantage de la première par les feuilles plus grandes, leur glabres-

cence très accentuée, leurs fleurs petites dépassant à peine Jies

bractées, entièrement jaunes et leurs graines à feutrage

imparfaitement formé. » Et à la suite Annet signale un G. mexicanum x G.

hirsutum que nous avions récolté au Dahomey. Il ajoute qu'à côté

des variétés pures de G. hirsutum (Géorgie, etc.), l'espèce par

hybridation avec d'autres espèces d'Amérique forme la série des Upland

d'Amérique et dans la liste des formes introduites en Afrique

figurent déjà les Cluster, King, Big Boll « formes aussi peu stables

que possible aussitôt qu'elles sont sorties de leur milieu culturel

d'origine ».

A propos du G. punctatum Schum. il écrit : « cette espèce peut

être considérée comme une forme dégénérée du G. hirsutum... sous-

l'influence du milieu elle est devenue essentiellement africaine. La

plupart des cultures cotonnières pratiquées par les indigènes en

A. 0. F. pour leurs besoins sont faites avec cette espèce, sauf au

— 230 —

Dahomey où G. peruvianum, G. barbadense et G. brasiliense

représentent les 2/3 ou les 3/4 des plantations. »

L'introduction de nouveaux Cotonniers en Afrique Occidentale

fut reprise en 1925 par le Service des Textiles. On introduisit outre

l'Allen et le Triumph (du groupe des Upland) un Cotonnier de

l'Inde, le Budi probablement hybride de formes herbacées du

G. arboreum et G. herbaceum, forme qui nous semble appartenir

au groupe des G. indicum Lamk.

La question en était là lorsque G. Roberty entreprit, au Soudan,

à partir de 1936, des recherches sur les Gossypium. Sans tenir

aucunement compte de ce qu'avaient fait déjà les botanistes africains

avant lui, mais en s'appuyant surtout, au moins au début, sur

l'ouvrage de Watt, il a publié successivement de 1938 à 1946 les

mémoires suivants :

1. Hypothèses sur l'origine et les migrations des Cotonniers

cultivés et notes sur les Cotonniers sauvages. Cahdollea, vol. VII (avril

1938), p. 297-360.

2. Gossypiorum revisionis Tentamen, Parties I à IIL Candollea IX

(août 1942), p. 19-103.

3. Gossypiorum revisionis... IV. Les Gossypia insculpta. Candollea,

X (oct. 1946).

4. Notes sur les Cotonniers cultivés au Soudan français. Annales

Musée colonial Marseille, 6e Sle, 3° vol. (1945), p. 5-63.

Pour comprendre l'étrange nomenclature adoptée par G. Roberty

il faut lire en outre ses « Propositions des Groupements de végétaux

du rang inférieur à l'espèce », éditées aussi dans Candollea.

L'A qualifie lui-même son Tentamen : « un travail extrêmement

complexe et par cela même très intéressant. » Complexe il l'est

.certainement. Est-il intéressant? C'est une autre affaire. Il n'a guère

■de chances sans doute d'être approuvé ni par les botanistes, ni par

les agronomes. Roberty a créé une nomenclature à lui et pour lui,

sans se préoccuper de savoir si on le suivait. Cette nomenclature

est en continuelle évolution. Pendant les années écoulées ses vues

se sont transformées. Ses combinaisons de nomenclature avec

d'innombrables formes signées « Roberty » se sont modifiées et rien ne

dit qu'il ne changera pas encore. A l'origine (en 1Ô38 et en 1942) il

suit en partie, pour les noms spécifiques G. Watt, ensuite (en 1946)

il s'en détache. Il crée dans l'espèce des subdivisions factices dans

lesquelles entrent soit des hybrides instables, soit des formes

climatiques ou saisonnières non fixées. C'est pourtant lui qui a dit avec

raison qu'il suffirait de deux générations pour transformer un G. hir-

sutum en G. punctatum. Dans les herbiers, dans les publications il

ne prend que ce qui lui plaît et l'arrange à sa manière. Il interprète

les vieux types des anciens auteurs, même s'ils sont incomplets et

-complètement indéterminables. Il montre un absolu dédain pour les

travaux des génétistes et à propos du remarquable et récent travail

de J. B. Hutchinson, il écrit :

« Du point de vue purement théorique nous estimons que cette

conception (celle des génétistes) est fausse métaphysiquement et

pragmatiquement, nuisible au développement matériel des sciences

biologiques aussi bien qu'au développement moral de l'humanité. »

•Comprenne qui pourra!

— 231 —

II va jusqu'à parler d'espèces métaphysiques. Pour caractériser

certaines formes il échafaude des formules mathématiques. Par

ailleurs il écrit : « un type pur de Cotonnier n'a le choix qu'entre

deux solutions : être fidèle à son type ou mourir! » En vérité nous

n'arrivons pas à saisir sa pensée. De même nous le comprenons

encore moins quand il écrit que l'espèce est au delà du monde

physique dans un univers à quatre dimensions!

Pourtant les notes de Roberty fourmillent aussi parfois

d'observations judicieuses. Il a vu des Cotonniers, beaucoup de Cotonniers

vivants et les a étudiés dans un jardin expérimental qu'il avait

organisé à Sonincoura sur les bords du Niger en 1938. Il a beaucoup

observé mais il a travaillé complètement isolé scientifiquement

pendant des années et c'est probablement cet isolement qui explique

ses affirmations- déconcertantes.

Il a écrit lui-même quelque part dans son Tentamen :

« Dans les recherches de Botanique Appliquée la rapidité doit

être évitée. » Cela est vrai, mais pourquoi n'a-t-il pas appliqué lui-

même ce principe dans ses publications de 1938 à 1946? Cela lui eût

évité de suivre d'abord presque à la lettre dans sa nomenclature

l'ouvrage de G. Watt et d'écrire quelques années plus tard à propos

de ce livre : « Ouvrage somptueux mais tout aussi « erroné » que

celui de Gammie. » En vérité cette critique est déplacée : il ne

fallait pas le suivre à la lettre!

De l'importante besogne accomplie par Roberty sur les Gossy-

pium, à l'aide surtout des spécimens qu'il a rassemblés à l'Herbier

de Genève, les botanistes, je le crains, pas plus que les

sélectionneurs ne tireront grand profit. Le grand désordre dans la

nomenclature des Gossypium que G. Watt avait déjà ébauché a été encore

aggravé par lui. Il l'a fait de bonne foi, par manque de documents

et aussi par sa manie de travailler dans l'isolement. L'Afrique

tropicale occidentale qui fut son principal champ d'études (1) ne se

prêtait guère à des recherches sur l'origine des Cotonniers cultivés.

Les seules plantes de ce groupe qui ont leur patrie en Afrique :

Gossypium anomalum Kotschy et Peyr., de même que quelques

espèces affines ainsi que Kirkii Mast, (devenu Gossypioides Kirkii

J. Hutch.), ne sont à l'origine d'aucune espèce cultivée.

D'autre part, G. arboreum L. var. sanguineum Watt que Roberty

indique comme originaire des Monts Atacora au Dahomey et G. afri-

canum Watt (forme vivace de G. herbaceum) ne sont en réalité que

de très faibles variations d'origine culturale de Cotonniers

asiatiques.

Tous les Cotonniers cultivés en Afrique sont venus les uns

d'Amérique (Cotonniers à 26 chromosomes : G. hirsutum et G. barba-

dense), les autres d'Asie (Cotonniers à 13 chromosomes : G.

arboreum et G. herbaceum) et on ne les connaît plus à l'état sauvage.

Ceci étant dit — et il fallait le dire pour établir le bilan de nos

connaissances actuelles par rapport à un passé tout récent — il

(1) On pourrait appliquer à Roberty les critiques qu'il adressait en

1943 à la taxonomie de Todaro : « Ses analyses et descriptions sont bien

faites : elles reposent sur des cultures très riches de plantes vivantes,

mais on se refuse à le suivre dans ses tentatives désordonnées et prolixes

•de synthèse et de classement. »

— 232 —

nous reste à examiner comment se présente à l'heure actuelle le

classement des Cotonniers cultivés en Afrique tropicale ou qui l'ont

été dans le passé, d'après les travaux les plus récents.

1 Cotonniers d'origine asiatique à 13 chromosomes.

Watt distinguait dans ce groupe quatre espèces G. arboreum L.r

G. herbaceum L., G. nanking Mey. (= G. indicum Lamk), G. obtusi-

folium Roxb.

Aujourd'hui les deux derniers, le vrai obtusifolium de l'Inde et

Yindicum de l'Inde, l'Indochine et le S de la Chine sont considérés

comme de simples variétés de Varboreum. Quant à Y obtusifolium

d'Afrique (G. africanum Watt) c'est tout simplement un herbaceum

frutescent vivace. Cela simplifie beaucoup la systématique de ce

groupe qui ne comprend en réalité que deux espèces G. arboreum

et G. herbaceum. ■

G. arboreum L. — Arbustes vivaces ou plantes herbacées

annuelles; feuilles profondément découpées à 5-7 (rarement 3) lobes.

Bractéoles pointues, entières ou avec 3-7 dents, recouvrant

étroitement le bouton, la fleur et la capsule celle-ci étant cachée, sauf

chez la var. sudanense Watt chez qui les bractées sont recourbées.

La patrie de l'espèce est inconnue, c'est probablement l'Asie

centrale, J. B. Hutchinson distingue diverses variétés géographiques

qui se nomment, d'après la région où on la cultive : race burma-

nicum (Birmanie et Indochine), race indicum (péninsule indienne),

race bengalaise (Nord et centre de l'Inde), race cernuum (Assam

et Bengale oriental), race sinense (Chine, Japon, Formose).

Enfin une race vivace a pénétré très anciennement en Afrique

tropicale probablement avant l'ère chrétienne. C'est la race soudanense

(= var. sanguineum Watt) que l'on observe encore depuis l'Arabie

jusqu'au Dahomey. C'est un grand arbuste monopodique haut de

2 à 3 m., à fleurs ordinairement rouges. Presque partout,

spécialement au Dahomey, on ne le voit plus que comme plante fétiche

autour des villages, mais en 1902-1903 nous l'avons encore vu

cultivé comme plante textile dans le bassin du Chari, surtout au

Baguirmi.

G. herbaceum L. — Arbustes vivaces ou plantes herbacées

annuelles. Feuilles découpées seulement jusqu'à la moitié, à lobes

pointus ou obtus, constrictés à la base. Bractéoles ovales acuminées.

avec 10-15 dents, laissant voir le bouton et toujours la capsule.

Fleurs jaunes avec une tache pourpre au centre. Surface de la

capsule lisse. La patrie de l'espèce serait le Turkestan chinois mais elle

n'y a pas été trouvée à l'état sauvage. On peut distinguer trois

variétés principales :

Var. euherbaceum comb. nov. — Port sympodique; plante

ordinairement annuelle; feuilles grandes, coriaces unies et pas très

fortement constrictées à la base des lobes. Bractéoles ovales, rondes,

retournées sur la capsule mûre. Capsule vert pâle, souvent s'ouvrant

très faiblement. /

— 233 —

Inde, Asie centrale et Asie mineure, S de l'Europe, Chypre. Cultivé

en Afrique du Nord à l'époque du voyage de Desfontaines.

Deux variétés se rencontrent en Afrique tropicale à l'état cultivé

et souvent naturalisées dans les jachères et les champs abandonnés.

Var. africanum (Watt) Hutchinson et Ghose. A aussi comme

synonymes : G. transvaalense, G. simpsoni, G. abyssinicum de Watt.

Arbuste souvent monopodique et vivace. Branches et feuilles

ordinairement glabres ou faiblement velues. Feuilles minces, plates,

avec lobes arrondis, profondément constrictés à la base; des sinus

entre les lobes. Capsule petite, arrondie s'ouvrant à maturité.

Variété importée d'Asie très anciennement, répandue" en Afrique

du Sud, au Mozambique, au Chari dans la colonie du Niger, en

Nigeria, dans les oasis du Sahara.

N'est plus que rarement cultivée, mais vit comme adventice dans

les anciennes cultures. On la cultivait encore au Daguirmi en 1903.

Var. acerifolium (Guill. et Perr.) Chev. = G. punctatum var. ace-

rifolium Guill. et Perr. = G. herbaceum var. frutescens Delile no-

men nudum, G. Wightianum Todaro, G. obtusïfolium var. Wightia-

num Watt.

Arbuste ordinairement sympodique. Tiges, pétioles, pédicelles et

feuilles densément velus. Feuilles à lobes chevauchant les uns sur

les autres, légèrement constrictés à la base. Capsules plus grosses

que dans la forme précédente, s'ouvrant ordinairement à maturité.

Coton très blanc et soyeux.

Cultivé encore dans l'Inde (Gugérat, Deccan, Madras). Etait

répandu encore en Afrique tropicale avant l'introduction des

Cotonniers américains. Lors du voyage d'ADANSON (1750) c'était le plus

cultivé au Sénégal. L'espèce est encore parfois cultivée au Soudan

„ français.

Cotonniers d'origine américaine à 26 chromosomes.

Dans ce groupe Watt distinguait plusieurs espèces :

G. punctatum Schum. et Thonn. (qu'il regardait surtout comme

africain) , G. hirsutum L., G. microcarpum Tod., G. pemvianum Cav.,

G. mexicanum Tod., G. purpurascens Poir., G. vitifolium Lamk.,

G. barbadense L., G. brasiliense.

Ces huit espèces sont ramenées à deux par J. B. Hutchinson :

G. hirsutum L. et G. barbadense. Harland distingue encore outre

ces deux espèces : G. punctatum Sch. et G. purpurascens. Il

rattache le vitifolium, le brasiliense et le peruvianum au barbadense. Le

mexicanum ne serait pas distinct des hirsutum (Upland). La

classification de Watt a dû être remaniée, comme l'explique Harland,

parce que ce savant avait pris comme base l'assemblage des brac-

téoles et la présence ou l'absence de fuzz sur les graines. Or, il est

maintenant connu que diverses espèces de Gossypium du Nouveau

Monde sont des formes présentant ensemble des bractéoles libres

et unies et aussi des graines à fuzz et des graines nues ou

partiellement nues. Toute la classification est donc à refaire. Celle des

formes américaines est particulièrement difficile car elles présentent

des variations climatiques innombrables et elles se sont

vraisemblablement hybridées à l'infini. Il n'est guère possible de faire des

— 234 —

études sur le genre avec des échantillons d'herbier et c'est ce qui

explique que tant d'erreurs aient été commises. « Comme dans

d'autres genres, écrit Harland, les études de génétique et de cytologie

ont graduellement débrouillé les difficultés taxonomiques et il est

maintenant possible de présenter un schéma plus ou moins cohérent

de la classification... Par les études de parentée portant sur les

croisements, le greffage et le comportement des gènes dans des

croisements intra ou interspécifiques, il est devenu possible non

seulement de diviser le genre en un nombre d'espèces naturelles, mais

aussi, dans beaucoup de cas, d'indiquer grosso modo le degré de

divergence génétique existant entre elles. »

Harland qui a une connaissance approfondie des espèces

cultivées ou subspontanées dans le Nouveau Monde, les ayant étudiées

sur place dans les deux Amériques et aux Antilles, propose pour

les espèces à 26 chromosomes les rapprochements suivants :

Sont à réunir :

1. G. hirsutum L. et G. mexicanum Tod.

2. G. purpurascens Poir., G. Schottii Watt forme laciniée, G. mo-

relli Cook.

3. G. punctatum Sch. et Thonn., G. eckmannianum "Wittmack,,

G. hopi Lewton.

4. G. barbadense L., G. mustelinum Miers, G. microcarpum Tod.,

G. peruvianum Cav., G. uitifolium Lamk., G. lapideum Tussac (= G.

brasiliense M&cf.) (1).

Deux plantes africaines qui semblaient autrefois appartenir à ce

groupe en ont été éliminées et ont formé le nouveau genre Gossy-

pioides Harl. Ce sont G. Kirkii Masters (= Gossypioides Kirkii

Harland) de l'Afrique orientale et G. brevilanatum Hochr. (=

Gossypioides brevilanatum Hutch.) de Madagascar.

Comme conclusion Harland n'admet que quatre groupes

spécifiques dans la série américaine : groupe Upland avec G. hirsutum L.

comme type, groupe Bourbon avec G. purpurascens Poir. comme

type, groupe Punctatum type G. punctatum Schum. et Thonn.

(= G. hopi Lewton), groupe péruvien (G. barbadense L. comme

type). J. B. Hutchinson va encore plus loin et n'admet plus que

deux espèces G. hirsutum L. auquel il rattache G. punctatum et

■ (1) Une intéressante hypothèse a été émise récemment sur l'origine

des Cotonniers américains à 26 chromosomes. Harland avait déjà suggéré

qu'ils pouvaient dériver d'une hybridation spontanée produite au

tertiaire quand les Gossypium actuels à 13 chromoses, les uns d'Asie, les

autres de la région pacifico-brésilienne, étaient en contact.

S.-G. Stephens suggère aujourd'hui que ce croisement serait plus récent.

Selon lui des Cotonniers furent apportés en Amérique par des civilisations

précolombiennes; ils furent ainsi en contact avec des Cotonniers

indigènes également à 13 chromosomes et s'hybridèrent. La faible diversification

des espèces nées de ce croisement milite en faveur de cette dernière théorie.

Les travaux que poursuit J.-B. Hutchinson semblent appuyer cette

hypothèse. Le G. raimondii Uhlrich du N du Pérou est une espèce sauvage

américaine qui a 13 chromosomes. Il s'acclimate parfaitement en Afrique

tropicale et à la station de l'I.R.C.T. à Bouaké (Côte d'Ivoire) il en

existe des plants robustes non attaqués par les insectes. Le G. tomentosnm

Nutt. des Hawaï est un Cotonnier à 26 chromosomes distinct des

Cotonniers diploïdes américains. Comme le montrent ces travaux la génétique

semble ouvrir aujourd'hui de nouvelles possibilités à l'amélioration des

Cotonniers. /

— 235 —

G. purpurascens comme variétés (ce dernier étant regardé comme

synonyme de G. Marie-Galante Watt, nom qu'il préfère garder pour

désigner la variété Bourbon) .

Il nous paraît que dans l'état actuel de la science, c'est cette

classification qui doit prévaloir. Nous résumons ci-après l'état de

nos connaissances sur ces deux groupes.

G. hirsutum L. (Cotonniers Upland) . D'après Harland : Port sym-

podique. Capsules vert pâle avec des glandes enfoncées en dessous^

de la surface (en creux). Feuilles légèrement pointues, avec 3-

5 lobes. Corolle ordinairement largement ouverte, couleur crème,

ordinairement dépourvue de tache à la base des pétales, mais

tachetée dans quelques formes. Les régions de culture de cette espèce

sont : Etats-Unis du Sud, Turkestan, Brésil Sud, Queensland,

Mésopotamie, S de la Chine, Indes et Mandchourie, Afrique tropicale.

La grande majorité des Cotonniers cultivés dans le monde

appartient à cette espèce. C'est celle qui semble avoir, en Afrique

Occidentale, le plus grand avenir.

Selon Vavilov (1926-1928), et Harland est d'accord avec lui,,

cette espèce a son origine dans l'Ainérique centrale et probablement

dans le S du Mexique. C'est un Cotonnier annuel, fleurissant sou*

des conditions optimum 7 à 8 semaines après le semis. A l'état

sauvage il ne pourrait probablement pas vivre en compétition avec

d'autres espèces. Il est donc une espèce essentiellement cultivée.

Abandonné à lui-même dans les régions semi-arides ses descendants

évoluent soit vers G. punctatum (= G. hopi), soit, dans les régions

plus humides, vers G. purpurascens et G. marie-galante dans les

pays d'Amérique tropicale et d'Afrique à longue saison des pluies*

L'espèce hirsutum présente un grand nombre de formes ou

d'hybrides avec G. barbadense. Pour la description de beaucoup

d'entre elles, il faut se reporter à l'ouvrage de Tyler (1910). Elle

est actuellement adaptée à la culture annuelle dans les régions

subtropicales pour lesquelles elle a été sélectionnée par l'homme à

partir de quelques souches plus primitives. Physiologiquement elh^

se caractérise par sa faible sensibilité a,u photopériodisme et à cet

égard elle diffère grandement du barbadense plus méridional. La

longueur dû" lint varie de 25 à 35 mm.

A la suite de cette espèce Harland décrit les Cotonniers du

groupe Bourbon (type G. purpurascens) dont la culture s'étend du

N du Brésil à la Floride, les uns à fleurs petites, les autres à grandes

fleurs, à grosses capsules et à graines subvelues ou nues.

Il est cultivé aux Antilles en culture bisannuelle ou pluriannuelle»

A l'exception de quelques lignées supérieures il n'a pas beaucoup

d'avenir. On le trouve parfois en Afrique tropicale à' travers les

plantations, mais il est toujours disséminé.

La variété marie-galante (Watt) Hutchinson, paraît correspondre

en partie' à la race purpurascens Poir. (non G. purpurascens Poir.).

Elle paraît spéciale aux Antilles et à l'Amérique centrale. Les

hybrides entre hirsutum, marie-galante et punctatum sont très,

fréquents; ils sont fertiles.

Enfin Harland cite comme espèce G. punctatum Schum. et

Thonn. (pour Hutchinson c'est simplement G. hirsutum var. punc-

tatum). C'est une forme monopodique parfois sympodique, habi-

— 236 —

tuellement vivace ; .elle ne produit des capsules en quantité qu'à

partir de la 2e année. Parfois c'est un arbuste qui s'élève à 2 ou

3 ni. de haut : il diffère de Vhirsutum par ses feuilles presque

glabres, ses glandes rouges sur les tiges, pétioles et pédoncules, ses

fleurs jaunes et non blanc-jaune jamais tachées de pourpre à la

base, ses petites capsules, et par son port. C'était il y a 50 ans la

forme la plus répandue (et même presque exclusive) en Afrique

dans les zones semi-arides (zone soudanaise, oasis du Sahara, S de

l'Afrique du Nord).

Le centre d'origine du groupe punctatum, d'après Harland, est

probablement le S du Mexique et il ne semble pas connu au S de

Costa-Rica.

Le G. hopi Lewton (1912) complètement identique au punctatum

d'Afrique occidentale (nous nous en sommes assuré en comparant

des spécimens authentiques) a été trouvé aux Etats-Unis, cultivé

par les Indiens de l'Arizona et de la Californie. On observe aussi

des formes du même groupe cultivées en Colombie, en Equateur et

au Brésil (Harland).

Rorerty a montré, ainsi que nous l'avons vu plus haut, que des

semis naturels de G. hirsutum, abandonnés à eux-mêmes devenaient

à la 2° génération des G. punctatum dans les régions semi-arides

du Soudan.

D'après la plupart des génétistes le G. punctatum n'a pas

beaucoup d'avenir. Cependant il est remarquablement adapté aux

climats soudanais et semi-arides. Il est très résistant aux maladies

cryptogamiques et aux insectes, tels le Ver rose qui semble ne pas

l'attaquer.qu'en"Ses soies sont courtes. Il ne donne des rendements

appréciables culture bisannuelle ou pérenne. Semé parmi les

Sorghos et les Pénicillaires la première année il ne donne pour

ainsi dire pas de récolte, mais la 2e année, si les champs sont

entretenus, on l'a vu produire au Soudan jusqu'à 100 ou 150 kg. de fibre

de valeur commerciale. Selon nous il n'a pas dit encore son dernier

mot, mais la technique de sa culture par les Africains n'est pas au

point.

G. barbadense L. — II faut comprendre cette espèce au sens

large, englobant les G. vitifolium, G. peruvianum, G. brasiliense (ou

lapideum). Plante extrêmement variable : port sympodique chez les

Cotonniers cultivés annuels {Egyptien et Sea-Island), semi-sympo-

dique chez quelques formes de Ishan (Nigeria et Dahomey) et

monopodique dans les Cotonniers arborescents sauvages ou cultivés

pouvant atteindre 5 à 6 m. de hauteur.

. Feuilles ordinairement profondément découpées. Corolle

ordinairement d'un beau jaune d'or avec une tache pourpre au fond,

non étalée mais formant une coupe longue et étroite; anthères à

déhiscence précoce; filets courts plus longs au milieu de la» colonne;

pollen jaune ou crème foncé.

Les types arborescents pérennes sont sensibles au photopé-

riodisme et avec G. purpurascens ils répondent aux jours de

9 heures par un port devenant sympodique.

Ces types étaient très répandus dans l'Amérique du Sud avant

qu'on y cultive les Upland. On les nomme Aspéro au Pérou, Vergera

— 237 —

en Colombie centrale, Carriacou aux Antilles et dans le Brésil Nord.

Ce sont les Cotonniers nommés Pérou ou Ishan en Afrique

occidental* (Harland) . Certaines variétés à graines nues, autrefois

cultivées dans les vieilles colonies des Antilles et dans les pays

tropicaux à longue saison des pluies, sont rapportées à G. vitifolium.

C'est la forme du G. barbadense adaptée au climat equatorial.

Ajoutons que récemment, d'après J. B. Hutchinson, le PT Boza a

découvert au N du Pérou un G. barbadense sauvage qui ressemble

étonnamment au G. darwini Watt des îles Galapogos. Du type

sauvage sont dérivées un grand nombre de formes cultivées.

Au Pérou existent dans les plantations des Péruviens à graines

lisses et des Péruviens rugueux ainsi que la variété Tanguis, à lint

long, très blanc, mais plutôt grossier et qui est utilisé dans les

mêmes buts que les Upland longue soie.

Il est probable que ces types primitifs pourraient jouer un grand

rôle dans l'amélioration des Cotonniers du groupe Ishan.

Le Cotonnier égyptien appartient aussi à ce groupe. Il en est de

même du Sea Island. Ces deux variétés sont caractérisées par un

lint très long pouvant atteindre 35 à 45 mm. de longueur. Ecologi-

quement l'Egyptien est adapté pour des conditions d'irrigation dans

les régions subtropicales, tandis que le Sea Island atteint son plus

beau développement dans les Basses Antilles et à Fidji où il croît

dans des conditions rassemblant une température uniforme mais

modérément haute ainsi qu'une chute de pluie allant de 1 m. à

1 m. 50 et une saison sèche assez longue pour que les capsules

puissent mûrir.

Il a été introduit dans le Bas Togo sur les bords du golfe de

Guinée où il se maintient à condition d'être fréquemment

sélectionné.

Enfin Hutchinson rattache aux Péruviens le Kidney Cotton et en

fait le G. barbadense var. brasiliense (Macfadyen) Hutch. = G. la-

pideum Tussac (1818), remarquable par ses graines en parties

soudées entre elles (parfois pas dans toutes les capsules). Arbuste de

2 à 3 m. de haut; vivace; jeunes tiges et feuilles ordinairement

glabres; fleurs très larges avec une tache pourpre au fond de la

corolle. Capsules très longues et étroites, pointues à l'extrémité,

atténuées à la base.

Depuis la découverte de l'Amérique et le commerce des esclaves

cette race a été introduite sur la côte occidentale d'Afrique. Elle se

rencontre dans les plantations cotières souvent en mélange avec

l'Ishan avec lequel elle s'hybride fréquemment de sorte qu'on trouve

souvent dans les plantations indigènes des termes de passage.

VARIETES ET SORTES DE GOSSYPIUM

ACTUELLEMENT CULTIVEES OU SUBSPONTANEES

EN AFRIQUE OCCIDENTALE

G. Boberty a publié en 1945 (Bulletin du Musée colonial de

Marseille) une liste des variétés de Cotonniers qu'il avait eu l'occasion

d'observer en Afrique Occidentale de 1935 à 1939, ou qu'il avait

cultivées au Jardin de Sonincoura. La liste qui suit, basée sur une

Rev. de Bot. Appl. , 16

— 238 —

classification différente, donne un aperçu sur les formes que l'on

rencontre actuellement dans les jardins ou les plantations de

i Ouest africain.

Gossypium arboreum. — Espèce presque disparue dans les

cultures d'Afrique Occidentale. Sa soie très courte n'est plus utilisée

par les Africains. Il en subsiste quelques plants autour des villages

dans le Haut et le Moyen Dahomey conservés comme plantes

magiques ou plantes à teinture.

G. herbaceum L. — On cultive encore en quelques rares villages

du Soudan français et de la Haute-Volta la var. acerifolia. Elle était

encore très cultivée il y a deux siècles au Sénégal et sans doute

dans une grande partie de l'Ouest africain. C'est cette variété qui

était connue au Sénégal il y a une cinquantaine d'années sous le

nom de Mokho. On la nomme Nouna au Soudan du nom d'un village

où elle a été trouvée. On la cultive dans le triangle San-Nouna-

Tougan.

La variété africanum est subspontanée dans la zone sahélienne et

dans quelques oasis du Sahara; «Ile est d'introduction très

ancienne et sa soie en général n'est pas récoltée.

Le Budi introduit au Soudan vers 1930 et dont la culture a été

répandue dans les régions subarides du Soudan, de la Volta, du

Haut Togo est une hybride de G. herbaceum X arboreum ou plutôt

Garo Hills X Karangani (G. cernuum X indicum). Bien que

d'introduction récente il est déjà très répandu. Malgré ses soies courtes

il a une grande popularité chez les indigènes.

G. hirsutum L. (Upland). — II semble que c'est le Cotonnier

d'avenir du Soudan (culture irriguée), de la Haute Côte d'Ivoire et

du Togo-Dahomey (culture sèche) , mais on est encore à la recherche

des meilleures variétés. Les premiers Upland furent introduits en

A. 0. F. en 1897. Ils furent répandus d'abord dans la vallée du

Niger, au Dahomey, dans la région de Sikasso. On a perdu trace des

premières variétés introduites.

Vers 1925, l'attention se porta sur l'Allen, un Upland très

caractéristique qui avait été introduit en Nigeria par Lamb en 1912. Il

venait de l'Ouganda où on l'avait probablement reçu des Etats-

Unis. Il fut ensemencé à la station de Maigena au S de Kano et il fut

adopté en 1918 pour être ensemencé dans les plantations indigènes.

Les premières sélections commencèrent en 1924. La première

introduction de graines au Soudan français eût lieu en 1925 ou 1926. Des

sélections se firent les années suivantes aux stations de M'Pesoba

et de Ségou. En 1938, Y Allen était cultivé au Soudan et dans le N de

la Côte d'Ivoire sur une assez vaste échelle. On en était

généralement satisfait. Il est en fort déclin aujourd'hui et tend même à

disparaître en A. O. F. par suite des attaques des insectes et en

particulier du Ver rose.

On tend à lui substituer le N'Kourala, autre variété de Upland

connue depuis une vingtaine d'années.

Le N'Kourala dont on connaît mal la genèse a été rencontré dans

un champ indigène au Soudan. On le trouva vers 1920 au village de

— 239 —

N'Kourala, chef-lieu du Kapondougou, dans la région de Sikasso.

Pour certains il proviendrait du croisement de Cotonniers locaux

(punctatum) avec des Cotonniers américains (Mississipi) introduits

par l'Association cotonnière ou par le Service d'Agriculture depuis

1904. A notre avis c'est un pur Upland descendant direct (sans

hybridation avec punctatum) de quelque forme introduite. Il fut

répandu à partir de 1930 par la station de M'Pesoba et l'Office du

Niger. C'est un Upland bien caractérisé : feuilles assez velues à 3-

5 lobes. Les fleurs sont presque blanches (les jaunes rares). Jamais

de taches rouges sur l'onglet, mais chaque pétale en se fanant

devient rose. Le lint est de 28 à 30 mm. Capsules grosses et

arrondies, valves ordinairement 4 (76 %); 16 % sont à 3 valves et 8 %

en ont 5 (d'après J. Miège) . Le N'Kourala est stabilisé autour de 4

ou 5 valves; le punctatum en a 3.

Le N'Kourala est encore très- polymorphe par la forme et la taille

des capsules. Au Soudan il existe encore des « pieds de cuve » que

l'on suit entre N'Kourala et Nongoni. Le service d'Agriculture et les

chefs de canton les surveillent.

Le N'Kourala fut soumis à une première sélection à M'Pesoba vers

1930. Il se montra d'abord très hétérogène. On en tenta aussi la

multiplication au Baoulé en 1938. La sélection massale commença

à la Station cotonnière de Bouaké en 1943. En 1945 a commencé la

sélection génétique par les lignées pures. Elle se poursuit en ce •

moment. On cherche à obtenir un type semi-précoce pour le Baoulé

Nous avons vu en 1948 une belle descendance, à peine attaquée

par les parasites.

D'autres Upland ont été essayés dans ces dernières années. Citons

le Triumph cultivé en grand au Congo belge et dans l'Oubangui-

Chari. Il est très attaqué par les insectes à Bouaké. A la station de

Soninkoura, près du Niger (abandonnée aujourd'hui), on a essayé

un Webber U. S. A. (hirsutum typicum d'après Roberty) et une

lignée venant de Soukarou, près Bandiagara qui serait un G.

punctatum prostratum. Ajoutons qu'il existe encore çà et là dans les

champs des Africains, en Afrique Occidentale, des Upland tout

venant faisant retour au punctatum et ayant perdu les caractères

des premières variétés introduites; divers plants opt encore des

pétales maculés de rose à la base (mexicanum) .

G. punctatum. — Ce Cotonnier était le seul cultivé il y a

cinquante ans dans les zones sahélienne et soudanaise, il était aussi le

plus répandu dans la zone guinéenne. Dans les pays bordant le

golfe de Guinée : Dahomey, Togo, Gold Coast, Côte d'Ivoire il

représentait encore plus de 30 % des cultures cotonnières. Vivace,

remarquablement adapté aux sols et aux climats de ces pays, mais

donnant de faibles rendements et des soies très courtes (15 à

25 mm.) il suffisait aux besoins des indigènes. Ce Gossypium

produit rarement plus de 50 kg. de fibres à l'ha., mais comme il

occupait les terrains abandonnés après la récolte du Sorgho, on s'en

contentait. Les Européens ont estimé depuis une vingtaine d'années

que le Cotonnier dit indigène ne convenait pas pour l'exportation

et pour l'industrie d'Europe. On en a proscrit la culture.

Néanmoins chez presque toutes les peuplades (en dehors de la forêt) il

— 240 —

erst toujours cultivé pour les besoins familiaux. On le connaît sous

les noms de N'dargau au Sénégal, Coroniba chez les Bambaras. On

n'a pas réussi encore à l'améliorer. Une autre forme qui vit plus

au S (à la Gold Coast et au Dahomey) et se présente sous forme

d'arbustes bas, souvent annuels, à rameaux retombants, à feuilles

velues et molles, à petites capsules rondes et à soies courtes souvent

rousses est le G. hirsutum var. prostrata (Schum. et Thonn.) Watt,

C'est le Coronini des Bambaras.

G. barbadense L. — Le Cotonnier Egyptien a été cultivé en

irrigation il y a une quinzaine d'années à Dire dans la région de Tom-

bouctou à la suite des essais de J. Vuillet et Vitalis, il y a donné

des résultats intéressants. On l'a cultivé aussi dans la région de

Ségou au N du 14° de lat. Nord (essais de l'Office du Niger).

Le Sea Island est toujours cultivé dans le Moyen Togo mais c'est

une forme dégénérée. Il faudrait en réimporter des graines.

C'est au groupe des Péruviens (G. barbadense var. peruvianum)

qu'appartient VIshan. Ce Cotonnier existait dans les cultures

indigènes de tous les pays bordant le golfe de Guinée et jusqu'au Nord

de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans la Nigeria à l'arrivée des

Européens vers 1895. Il fut sélectionné dans ce dernier pays par les

Anglais et on en obtint Ylshan A qui donna des rendements

intéressants et montra des qualités techniques satisfaisantes. Des lignées

sélectionnées d'Ishan sont toujours cultivées à la Nigeria, mais au

Baoulé et au Dahomey les graines n'ont plus été sélectionnées. En

1944, on fit une nouvelle introduction d'Ishan d'Ibadan à Bouaké

en vue de remplacer celui tout venant par une forme homogène de

précocité moyenne et en recherchant une forme avec des capsules

à 4 loges (au lieu de 3). Ces- essais ont été abandonnés. La plante

est très attaquée par les parasites et principalement le ver rose

depuis quelque temps et c'est la raison pour laquelle on cherche à

en proscrire la culture et à lui substituer un N'Kourala épuré et

amélioré.

Il reste à dire un mot du Cotonnier rognon ou Kidney Cotton

(G. lapideum). On le trouve par petites plantations de quelques

arbustes vivaces près des villages de la forêt dense et de sa lisière

à la Côte d'Ivoire comme je l'ai constaté encore en 1948. Les peu-

, plades forestières le cultivent pour des usages familiaux mais il

n'est pas mis sur les marchés.

Suivant Harland, les Cotonniers demi-sauvages qui existent dans

un pays peuvent être un jour très utiles pour créer de nouvelles

races intéressantes. Roberty remarque aussi qu'on a détruit en

A. O. F. avec une hâte excessive les espèces vraiment indigènes ou

naturalisées. En réalité elles ne sont pas disparues. Il existe bien

des règlements qui en proscrivent la culture, mais les indigènes

sont parfois plus intelligents que les Européens. Ils détruisent peut-

être parfois certains plants visibles mais ils savent aussi en

conserver çà et là dans leurs champs dispersés et peu visités par les

contrôleurs-moniteurs. .

— 241 —

Le punctatum du Soudan, par exemple, n'est pas prêt de

disparaître des lougans africains. Avec des soins culturaux appropriés

on pourra peut-être un jour lui faire produire une soie qui soit

suffisamment rentable. Quant aux Upland ils sont certes supérieurs*

mais on peut se demander si le paysan africain saura donner à sa

culture les soins qu'elle requiert et s'il consentira à détruire

périodiquement les plants anciens afin de maintenir dans ses champs

exclusivement des variétés améliorées. Enfin cette culture de types

améliorés qui demande plus de soins sera-t-elle payante. C'est ce

problème que nous examinerons dans une prochaine étude.

Nouvelles recherches

sur l'Arbre à beurre du Soudan

Butyrospermum Parkii

Par Aug. CHEVALIER.

Dans une note publiée en 19b6 (Oléagineux, /, p. 7) nous avions

été amené à conseiller la culture du Karité ou Arbre à beurre du

Soudan dans des vergers composés de plants améliorés en utilisant

de bons sujets sélectionnés de cet arbre spontané sur de vastes

étendues et en éliminant progressivement les sujets médiocres.

Les constatations que nous venons de faire au cours d'un nouveau

voyage en Afrique, les renseignements nouveaux que nous avons

recueillis sur place dans une région particulièrement riche en

Karités sauvages et où vit depuis quelques années un observateur

remarquable du Karité M. A. Halff nous obligent à revenir sur cette

question et à modifier notre manière de voir. L'importance du Karité

dans la vie des Soudanais n'est pas douteuse, mais, en vérité, c'est

un produit de cueillette et il est à craindre qu'il le reste longtemps»

Est-il désirable qu'on s'attelle à son amélioration? Ce ne peut être,

comme on le verra, qu'une œuvre de très longue haleine. On peut se

demander s'il y a intérêt à l'entreprendre surtout à l'heure actuelle

au moment où l'Afrique noire est en pleine transformation. Il est

plus urgent à notre avis de perfectionner l'agriculture soudanaise,

d'aménager des champs rationnellement cultivés en plantes

herbacées et fumés soumis à des assolements (Mils et autres cultures vi-

vrières, Arachides et Cotonniers). Quant aux vergers projetés ils

doivent être l'accessoire de chaque petite ferme soudanaise. Le

Karité n'est du reste pas le seul arbre qui doive entrer dans la

composition des vergers. Une foule d'arbres utiles à des points de vue

divers : Faidherbia à gousses recherchées du bétail, Ficus fourra-

gers, Roniers à vin de palme (et éventuellement plus tard exploités

pour la production du sucre), arbres à fruits utilisables sur place

(Baobabs, Nérés, Finzans, Cordia, Prosopis, Orangers, etc.), sont tout

aussi intéressants pour les- services qu'ils rendent aux Africains.

Enfin beaucoup de ces arbres portent des ruches d'Abeilles et le mieT

Vous aimerez peut-être aussi

- Diversite Des Abeilles Sauvages en Guadeloupe Et Leur Contribution A La Flore ButineeDocument65 pagesDiversite Des Abeilles Sauvages en Guadeloupe Et Leur Contribution A La Flore ButineeKevin BartPas encore d'évaluation

- Flore de GuinéeDocument198 pagesFlore de GuinéeGbapolite LenoirPas encore d'évaluation

- Amélioration Du SojaDocument17 pagesAmélioration Du Sojajaizoz80% (5)

- Le Guide: Résumé Et Traduction Par FabsDocument15 pagesLe Guide: Résumé Et Traduction Par FabsMohamed Taieb BakouchePas encore d'évaluation

- Bex - 1969 - Le Jardin Gillet, KisantuDocument8 pagesBex - 1969 - Le Jardin Gillet, KisantuTomás Motta TassinariPas encore d'évaluation

- Les Plantes Utiles Du Gabon Journal D'agriculture Tropicale Etde Botanique AppliquéeDocument32 pagesLes Plantes Utiles Du Gabon Journal D'agriculture Tropicale Etde Botanique AppliquéekalyPas encore d'évaluation

- Bibliographie 6 - 56Document12 pagesBibliographie 6 - 56LordnikoPas encore d'évaluation

- Jatba 0370-5412 1948 Num 28 303 2098Document26 pagesJatba 0370-5412 1948 Num 28 303 2098EL Hassania EL HERRADIPas encore d'évaluation

- Les Haricots PDFDocument30 pagesLes Haricots PDFcoucou0505Pas encore d'évaluation

- Histoire DharicotsDocument9 pagesHistoire DharicotsnuitPas encore d'évaluation

- Initiation A L'agroforesterie PDFDocument234 pagesInitiation A L'agroforesterie PDFVitam NoelPas encore d'évaluation

- Biblio HC 32 CarriereDocument70 pagesBiblio HC 32 CarriereHamed SOARAPas encore d'évaluation

- Introduction Du TFCDocument2 pagesIntroduction Du TFCVicky MwilambwePas encore d'évaluation

- Extrait Les Allium Alimentaires Reproduits Par VoieDocument20 pagesExtrait Les Allium Alimentaires Reproduits Par Voietasnime haninePas encore d'évaluation

- Les Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésDocument8 pagesLes Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésAnonymous e34JgdPqoDPas encore d'évaluation

- Les Legumineuses Alimentaires Du Cameroun Premiers RésultatsDocument44 pagesLes Legumineuses Alimentaires Du Cameroun Premiers RésultatsLawinPas encore d'évaluation

- Les Plantes en Pays Lobi (Burkina Et Côte-d'Ivoire) - Lexique Des Noms Lobi-Latin Et Latin-LobiDocument163 pagesLes Plantes en Pays Lobi (Burkina Et Côte-d'Ivoire) - Lexique Des Noms Lobi-Latin Et Latin-LobiModeste Darj100% (1)

- Nguinambaye Et al2015.Distribution-AmpelocissusDocument14 pagesNguinambaye Et al2015.Distribution-AmpelocissusElisée MbayngonePas encore d'évaluation

- André Haudricourt. Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiDocument12 pagesAndré Haudricourt. Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiericooal100% (1)

- Les Insectes Ravageurs Des Cultures en AmazonieDocument6 pagesLes Insectes Ravageurs Des Cultures en AmazonieVan FoliviPas encore d'évaluation

- Correction 1e Du Memoire KomesseDocument22 pagesCorrection 1e Du Memoire KomessecharissosthenekomesselaouePas encore d'évaluation

- Taxonomania 15Document18 pagesTaxonomania 15vinca32Pas encore d'évaluation

- Eucalyptus Jardin EssaiDocument9 pagesEucalyptus Jardin EssaievePas encore d'évaluation

- BF 06 FloraDocument100 pagesBF 06 FloraOuedraogoPas encore d'évaluation

- Haudricourt DomesticationDocument12 pagesHaudricourt DomesticationSoledadPas encore d'évaluation

- Notions d'agriculture et d'horticulture: premières notions d'agricultureD'EverandNotions d'agriculture et d'horticulture: premières notions d'agriculturePas encore d'évaluation

- Domestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiDocument12 pagesDomestication Des Animaux, Culture Des Plantes Et Traitement D'autruiMiguel Vázquez AngelesPas encore d'évaluation

- 2019 01 23 EbeznoufellaDocument8 pages2019 01 23 EbeznoufellalyndaPas encore d'évaluation

- NéréEtude Valeur NutritionnelleDocument39 pagesNéréEtude Valeur NutritionnellePierre PatricPas encore d'évaluation

- La Productivité de L'herbeDocument55 pagesLa Productivité de L'herbendeloofPas encore d'évaluation

- Plantessauvagescomestibles Ocr PDFDocument170 pagesPlantessauvagescomestibles Ocr PDFJeanPas encore d'évaluation

- CIRADjournals,+document 457200Document6 pagesCIRADjournals,+document 457200Nizar GarzounPas encore d'évaluation

- Flore TunisieDocument317 pagesFlore Tunisiecmoline180% (5)

- 1Document8 pages1moukhePas encore d'évaluation

- EBOOK Francois Couplan Guide Nutritionnel Des Plantes Sauvages Et CultiveesDocument257 pagesEBOOK Francois Couplan Guide Nutritionnel Des Plantes Sauvages Et CultiveesMalik Tigzirt100% (1)

- WeingartiaDocument26 pagesWeingartialoonaPas encore d'évaluation

- Jatba 0370-5412 1952 Num 32 357 6513Document48 pagesJatba 0370-5412 1952 Num 32 357 6513sfsfsfssdsdsPas encore d'évaluation

- Taxonomania 23Document14 pagesTaxonomania 23vinca32Pas encore d'évaluation

- Devoir MercelineDocument17 pagesDevoir MercelineKeniel TerveusPas encore d'évaluation

- RC42h Genres Cantharoidea GuyaneDocument16 pagesRC42h Genres Cantharoidea GuyaneRobert ConstantinPas encore d'évaluation

- La Culture Du Cherimolier en France - 1925Document4 pagesLa Culture Du Cherimolier en France - 1925Dory YanickPas encore d'évaluation

- Bibliographie 192Document36 pagesBibliographie 192LordnikoPas encore d'évaluation

- L'Essentiel en AulacodicultureDocument167 pagesL'Essentiel en AulacodicultureJeezPas encore d'évaluation

- Adventices TropicalesDocument491 pagesAdventices TropicalesaxelzorlPas encore d'évaluation

- A Propos Du ChiaDocument3 pagesA Propos Du ChiaLordnikoPas encore d'évaluation

- 7th Symposium Proceedings 0013Document20 pages7th Symposium Proceedings 0013GERARD NGUEMALIEU HSSIPas encore d'évaluation

- Botanique Guide Fleurs AlpesDocument104 pagesBotanique Guide Fleurs AlpesRosalie FernandesPas encore d'évaluation

- Les Techniques de L'agriculture Indigène en Afrique Noire.: Auguste ChevalierDocument10 pagesLes Techniques de L'agriculture Indigène en Afrique Noire.: Auguste ChevalierSerge AnthonyPas encore d'évaluation

- A Propos Du ThéierDocument8 pagesA Propos Du ThéierLordnikoPas encore d'évaluation

- Serpents - Guyane FrançaisesDocument167 pagesSerpents - Guyane FrançaisesKhalid Ben KaddourPas encore d'évaluation

- Cueillette: Encyclopédie BerbèreDocument7 pagesCueillette: Encyclopédie BerbèreAymen Chbihi KaddouriPas encore d'évaluation

- Histoire - Introduction Du Genre Actinidia Au MuseumDocument16 pagesHistoire - Introduction Du Genre Actinidia Au MuseumZirselsabilPas encore d'évaluation

- Forets Comestibles PapierDocument64 pagesForets Comestibles PapierflamPas encore d'évaluation

- Les Haricots: de 272 Figures)Document187 pagesLes Haricots: de 272 Figures)Walker ButeressPas encore d'évaluation

- Le Sarrasin Un Passe Consequent Des Atouts Pour LavenirDocument4 pagesLe Sarrasin Un Passe Consequent Des Atouts Pour LavenirPatrick EbaPas encore d'évaluation

- Pratiques Et Enjeux de La Culture Du Karite ButyroDocument17 pagesPratiques Et Enjeux de La Culture Du Karite Butyrolunaalpha282Pas encore d'évaluation

- Plantes Du Hoggar R Colt Es Par M. Chudeau en 1905Document23 pagesPlantes Du Hoggar R Colt Es Par M. Chudeau en 1905redsemPas encore d'évaluation

- Jaume de Saint HilaireDocument302 pagesJaume de Saint Hilairemarais bourges100% (1)

- Report-Guedje ChaungueuDocument19 pagesReport-Guedje ChaungueuUziel CHIMIPas encore d'évaluation

- Monographie des greffes: Les diverses sortes de greffes employées pour la multiplication des végétauxD'EverandMonographie des greffes: Les diverses sortes de greffes employées pour la multiplication des végétauxPas encore d'évaluation

- Mise en Evidence Chimie Du VivantDocument1 pageMise en Evidence Chimie Du VivantElie ZRAPas encore d'évaluation

- Power Point Youssoufa CorrigéDocument28 pagesPower Point Youssoufa CorrigéElie ZRAPas encore d'évaluation

- Gastro Digest FraDocument34 pagesGastro Digest FraElie ZRAPas encore d'évaluation

- Homeostasie ReinsDocument24 pagesHomeostasie ReinsElie ZRAPas encore d'évaluation

- 86 InfectionBP UMVFDocument11 pages86 InfectionBP UMVFElie ZRAPas encore d'évaluation

- Fiche-Prof-Mise-En-Evidence-Des-Sucres 2Document3 pagesFiche-Prof-Mise-En-Evidence-Des-Sucres 2Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Minesec Epreuve de Maths Probatoire Blanc: Mai 2015 Classe de PD Coef: 4 Durée: 3heures Exercice 1: 4pointsDocument4 pagesMinesec Epreuve de Maths Probatoire Blanc: Mai 2015 Classe de PD Coef: 4 Durée: 3heures Exercice 1: 4pointsElie ZRAPas encore d'évaluation

- Etat de Besoin Labo Lymid 2021 2022Document2 pagesEtat de Besoin Labo Lymid 2021 2022Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Fiche Repere Accueil 2Document2 pagesFiche Repere Accueil 2Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Sbstta 22 10 FRDocument21 pagesSbstta 22 10 FRElie ZRAPas encore d'évaluation

- CamScanner 01-21-2022 13.48Document2 pagesCamScanner 01-21-2022 13.48Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Les Valvulopathies - BouzidiDocument41 pagesLes Valvulopathies - BouzidiElie ZRAPas encore d'évaluation

- Épreuve de Sciences de La Vie Et de La Terre: I. Maîtrise Des Connaissances (5 Points)Document3 pagesÉpreuve de Sciences de La Vie Et de La Terre: I. Maîtrise Des Connaissances (5 Points)Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Epreuve de Svteehb 3 Tled Prepa Exam 2022 2023 1Document8 pagesEpreuve de Svteehb 3 Tled Prepa Exam 2022 2023 1Elie ZRAPas encore d'évaluation

- Cahiers de l'ENS-Bongor'': ISSN 2708-2342Document17 pagesCahiers de l'ENS-Bongor'': ISSN 2708-2342Elie ZRAPas encore d'évaluation

- 3e Séq. 2021 2022 La VisionDocument3 pages3e Séq. 2021 2022 La VisionElie ZRAPas encore d'évaluation

- Classe de CinquièmeDocument11 pagesClasse de CinquièmeElie ZRAPas encore d'évaluation

- Caneva Ce Fin AnneeDocument4 pagesCaneva Ce Fin AnneeElie ZRAPas encore d'évaluation

- Caneva Redaction de RapportDocument3 pagesCaneva Redaction de RapportElie ZRAPas encore d'évaluation

- 3e Leçon UNESCODocument8 pages3e Leçon UNESCOElie ZRAPas encore d'évaluation

- EPREUVE DE SVTEEHB Tle D Eval N°3Document7 pagesEPREUVE DE SVTEEHB Tle D Eval N°3Elie ZRAPas encore d'évaluation

- 2e Leçon UNESCODocument13 pages2e Leçon UNESCOElie ZRAPas encore d'évaluation

- 3E 5e EvaluationDocument2 pages3E 5e EvaluationElie ZRAPas encore d'évaluation

- TD Seq 3 Tle DDocument4 pagesTD Seq 3 Tle DElie ZRAPas encore d'évaluation

- CamScanner 12-21-2022 10.47Document1 pageCamScanner 12-21-2022 10.47Elie ZRAPas encore d'évaluation

- 3e Evaluation SVTEEHB TleDDocument6 pages3e Evaluation SVTEEHB TleDElie ZRAPas encore d'évaluation

- EVAL N°2 SVTEEHB BAKASSA Tle D - CopieDocument8 pagesEVAL N°2 SVTEEHB BAKASSA Tle D - CopieElie ZRAPas encore d'évaluation

- Zra Elie - Fiche - PreinscriptionDocument2 pagesZra Elie - Fiche - PreinscriptionElie ZRAPas encore d'évaluation

- Emploi IndividuelDocument1 pageEmploi IndividuelElie ZRAPas encore d'évaluation

- TD SIC IdeDocument8 pagesTD SIC IdeElie ZRAPas encore d'évaluation

- 2021-2022 Div ViV Bio Veg Cours 3 M - LALOI-7Document40 pages2021-2022 Div ViV Bio Veg Cours 3 M - LALOI-7Paulin BILLAUDPas encore d'évaluation

- Rapport+Stage+2016+ +C.+AuvinetDocument80 pagesRapport+Stage+2016+ +C.+Auvinet5qdg47jydyPas encore d'évaluation

- 4 Fiche MABD Biodynamie Viti - Cuivre1Document4 pages4 Fiche MABD Biodynamie Viti - Cuivre1Omiao NguyenPas encore d'évaluation

- Bouturage de Feuille - Multiplier Vos Plantes Simplement PDFDocument3 pagesBouturage de Feuille - Multiplier Vos Plantes Simplement PDFTarek Ezzat100% (1)

- Conception ArrosageDocument34 pagesConception ArrosageStukinePas encore d'évaluation

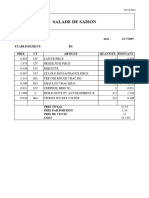

- Fiche Technique Vierge Pour Calculer Prix de RevientDocument34 pagesFiche Technique Vierge Pour Calculer Prix de RevientJean-Noël AubertPas encore d'évaluation

- Cours Biologie Vegetale L1 PrintDocument9 pagesCours Biologie Vegetale L1 PrintJulie DelPas encore d'évaluation

- TD Phytotechnie Generale ExoDocument2 pagesTD Phytotechnie Generale Exovalydagnogo11Pas encore d'évaluation

- L Outillage Du PaysagisteDocument29 pagesL Outillage Du PaysagisteHamidPas encore d'évaluation

- Comment Être Négatif Au Test Par Prélèvement Salivaire Du Cannabis 2012.20130317.194559Document2 pagesComment Être Négatif Au Test Par Prélèvement Salivaire Du Cannabis 2012.20130317.194559north3bongoPas encore d'évaluation

- Le Grand Pin Et Le Bouleau - Conte QuébécoisDocument3 pagesLe Grand Pin Et Le Bouleau - Conte QuébécoisKlairey LemeriéPas encore d'évaluation

- Cultures Sucrières Mag 2 FRDocument25 pagesCultures Sucrières Mag 2 FRErenjäger CedricPas encore d'évaluation

- تغذية و معالجة الحبوب في الشمال-06-10-2022Document2 pagesتغذية و معالجة الحبوب في الشمال-06-10-2022الشامل للمعرفةPas encore d'évaluation

- Examen SV2 Ecrit2010Document2 pagesExamen SV2 Ecrit2010Dori Ri100% (1)

- OwniesDocument258 pagesOwniesAriana Pazzini92% (13)

- Comparaisons de Varietes Des Cultures Maraicheres AminataDocument16 pagesComparaisons de Varietes Des Cultures Maraicheres AminataAsmae EL IdrissiPas encore d'évaluation

- Au Maroc L'aubépine Croit Dans Les Forêts Du Moyen AtlasDocument1 pageAu Maroc L'aubépine Croit Dans Les Forêts Du Moyen AtlasMouadBtkPas encore d'évaluation

- Marchebranche Tables Aléatoires - Version Du 24-02-17Document43 pagesMarchebranche Tables Aléatoires - Version Du 24-02-17pascal.westhoekPas encore d'évaluation

- Tuberculose de L'olivier P.savastanoi PV SavastanoiDocument7 pagesTuberculose de L'olivier P.savastanoi PV SavastanoihindPas encore d'évaluation

- La Culture de MéristèmesDocument4 pagesLa Culture de Méristèmesmahdi hamzaouiPas encore d'évaluation

- Le Rejet de L'autoritéDocument20 pagesLe Rejet de L'autoritéJoop-le-philosophePas encore d'évaluation

- Recette de Karantika (Specialité Algerienne Oranaise)Document12 pagesRecette de Karantika (Specialité Algerienne Oranaise)Ismail Negrovic100% (1)

- Seringe. Memoires de La Société de Physique Et D'histoire Naturelle de GenèveDocument586 pagesSeringe. Memoires de La Société de Physique Et D'histoire Naturelle de GenèveCristián Olivares AcuñaPas encore d'évaluation

- Cours PDFDocument31 pagesCours PDFAmine Riadhi100% (1)

- Planter Du GazonDocument90 pagesPlanter Du GazonproutaaaPas encore d'évaluation

- Catalog Aroma Zone PDFDocument56 pagesCatalog Aroma Zone PDFCristinaPas encore d'évaluation

- Bonnes Pratiques Pour L'entretien Dune OliverieDocument63 pagesBonnes Pratiques Pour L'entretien Dune Oliverieredha dekhil100% (1)

- Inventaire Des Plantes 14511Document100 pagesInventaire Des Plantes 14511Volatiana Nambinina RASOANAIVOPas encore d'évaluation

- POIVRONDocument7 pagesPOIVRONAziz Kabore100% (1)