Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Physique I: Partie I - Considérations Sur Les Champs Électriques Et Magnétiques

Physique I: Partie I - Considérations Sur Les Champs Électriques Et Magnétiques

Transféré par

Simo GuermoudTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Physique I: Partie I - Considérations Sur Les Champs Électriques Et Magnétiques

Physique I: Partie I - Considérations Sur Les Champs Électriques Et Magnétiques

Transféré par

Simo GuermoudDroits d'auteur :

Formats disponibles

PHYSIQUE I

Filire TSI

PHYSIQUE I

Cette preuve comporte deux problmes indpendants.

Partie I - Considrations sur les champs lectriques et magntiques

I.A - tude du champ lectromagntique atomique On modlise un atome dhydrogne isol par : un proton (charge q = + e ) xe au centre O dun rfrentiel Oxyz suppos galilen, et un lectron (charge q = e , masse m ) anim dun mouvement circulaire de rayon r 0 et daxe Oz . On note ( u r ; u ; u z = u r u ) la base cylindrique et on pose

9 19 30 1 k = ----------C , m = 0, 91 10 kg . - = 9 10 SI . On donne e = 1, 602 10 4 0

I.A.1) a) Donner lexpression du champ lectrique E a cr par le proton la distance r0 . 15 10 6 b) Parmi les valeurs suivantes : 10 m ; 10 m ; 10 m laquelle vous parat tre un bon ordre de grandeur pour r 0 ? En dduire un ordre de grandeur du champ lectrique E a = E a ressenti par llectron. c) Pour obtenir une chelle de comparaison pour E a , on indique que le champ lectrique rgnant dans un condensateur scrit en norme E L = U d o d est une dimension caractristique du condensateur et U la tension aux bornes du condensateur. En prenant U = 10 V (condensateur utilis en travaux pratiques au lyce) et en sappuyant sur un ordre de grandeur raisonnable pour d , valuer le champ E L . i)Comparer les champs lectriques E a et E L . ii)Citer une autre situation physique macroscopique faisant intervenir un champ lectrique. iii)Donner alors un ordre de grandeur caractristique de ce champ. I.A.2) En appliquant le principe fondamental de la dynamique, dterminer la vitesse de llectron v 0 = v ( r 0 ) . Calculer littralement lnergie cintique de

Concours Centrale-Suplec 2006

1/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

Filire TSI

llectron en fonction de son nergie potentielle dinteraction avec le proton. En dduire lnergie mcanique de llectron E m ( r 0 ) en fonction de k , r 0 et e . i)Interprter le signe de lnergie mcanique de llectron. ii)Calculer numriquement v 0 en vous appuyant sur un ordre de grandeur raisonnable pour r 0 . Commenter. I.A.3) On considre une spire circulaire de centre O , de rayon r 0 et daxe Oz parcourue par un courant constant i 0 . a) Reprsenter, en les orientant, les lignes de champ magntique cres par la spire quand celle-ci est parcourue par un courant dont on prcisera le sens. b) Analyser les lments de symtrie de la distribution de courant prcdente. Que peut-on en dduire pour le champ magntique B ( M ) en un point situ sur laxe Oz ? c) En utilisant la loi de Biot et Savart, calculer le champ magntique B ( z ) en un point M ( 0;0; z ) situ sur laxe Oz . d) Donner un ordre de grandeur des champs magntiques maximums B L que vous avez pu mesurer au lyce. Indiquer le nom de la sonde utilise pour la mesure de ces champs magntiques. Expliciter pourquoi on peut qualier cet appareil de mesureur vectoriel ? I.A.4) On veut valuer le champ magntique B a cr en O par le mouvement orbital de llectron. Pour cela on modlise le mouvement orbital de llectron par une spire circulaire de rayon r 0 , de centre O et daxe Oz . Cette spire est parcourue par un courant i a . Dans ce modle les grandeurs pertinentes pour lintensit sont e , v 0 et r 0 . a) Dterminer par analyse dimensionnelle les coefcients , et intervenant dans lquation i a = e v o r 0 (quation aux dimensions donne un facteur constant multiplicatif prs). b) En utilisant les rsultats de certaines questions prcdentes, valuer num7 riquement le champ magntique B a . On donne 0 = 4 10 SI . Comparer les champs B a et B L . Donner un ordre de grandeur des champs magntiques articiels (stationnaires) les plus intenses quon sache raliser lheure actuelle. Comparer ces champs B a .

Concours Centrale-Suplec 2006

2/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

I.B - tude du champ lectromagntique dun faisceau laser On tudie le champ lectromagntique dun faisceau laser utilis en travaux 2 pratiques au lyce : puissance moyenne P = 1 mW , section s = 4 mm . On le modlise par une onde plane progressive monochromatique se propageant suivant laxe Oz . On note le champ lectrique E ( z, t ) = E 0 u x cos ( t kz ) et ( u x ; u y ; u z ) la base 8 1 orthonorme cartsienne. On donne c = 3 10 m s . I.B.1) a) Indiquer le sens des termes : onde plane, onde progressive, onde monochromatique. Dcrire ltat de polarisation de londe laser modlise. b) Prciser le sens de propagation de londe. Calculer le champ magntique B ( z, t ) de londe laser. c) Calculer le vecteur de Poynting ( z, t ) de londe laser. d) Donner lexpression littrale, en fonction de P et s , de lamplitude E 0 du champ lectrique. Calculer numriquement E 0 . Comparer E 0 E a . On tudie maintenant un faisceau laser industriel de longueur donde 2 = 1, 06 m , de puissance moyenne P = 0, 5 kW , de section s = 0, 6 mm . Ce faisceau est utilis pour la dcoupe de plaques mtalliques : le faisceau laser est orient perpendiculairement une plaque mtallique dpaisseur e = 5 mm . On admettra que lnergie du faisceau laser est intgralement absorbe par le mtal irradi et on nglige tout phnomne de conduction thermique et tout phnomne dchange thermique avec lair ambiant. Lnergie absorbe provoque, en particulier, la fusion du mtal permettant ainsi la progression du faisceau (vitesse uniforme v L ) vers la zone suivante. On donne pour le mtal : masse volumique capacit thermique massique chaleur latente massique de fusion temprature de fusion

= 7, 88 10 3 kg m C = 450 J kg

1 3 1

K

1

L f = 270 kJ kg T f = 1800 K

I.B.2) a) Quelles caractristiques remarquables prsente le changement dtat dun corps pur ? b) noncer le premier principe de la thermodynamique. Dterminer le temps t ncessaire pour fondre le mtal irradi (temprature initiale T 0 = 300 K ). On pourra raisonner en appliquant le premier principe de la thermodynamique avec la fonction enthalpie H .

Concours Centrale-Suplec 2006

3/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

c) Calculer numriquement la vitesse v L de progression du faisceau laser. d) Connaissez-vous dautres applications du laser que la dcoupe de matriau ? I.C - tude du champ lectromagntique dans un mtal Pour certaines expriences (interfrence laide de linterfromtre de Michelson) ou application (cf. I.B.2) on dirige une onde lectromagntique sur une face mtallique. Si la quasi-totalit de londe est rchie, une faible proportion pntre dans le mtal. On tudie dans cette partie certaines proprits du champ lectromagntique dans un mtal. On considre un milieu mtallique occupant le demi-espace z 0 . Le mtal est suppos ohmique et on note = 7, 6 10 7 S m 1 sa conductivit lectrique. On tudie les proprits dune onde lectromagntique dont le champ lectrique, j ( t kz ) dans le mtal, scrit en notation complexe E = E 0 ( z ) u x e . I.C.1) a) crire la loi dOhm locale liant le vecteur densit de courant et le champ E . b) crire la loi locale de conservation de la charge lectrique. c) En utilisant une des quations de Maxwell et les expressions prcdentes montrer que la densit volumique de charge vrie lquation

----- + -- = 0 . Calculer numriquement . t

Sachant quon utilise des signaux dont la frquence est infrieure 10 9 Hz , que peut-on en conclure pour la densit volumique de charge dans un mtal ? I.C.2) a) On peut montrer, dans les mmes conditions que prcdemment, que lquation de Maxwell-Ampre dans un mtal scrit localement rot ( B ) 0 j . tablir que lquation de propagation du champ lectrique scrit

E E = 0 ------- . On rappelle la relation rot ( rot ( A ) ) = grad ( div ( A ) ) A . t

b) tablir lquation diffrentielle vrie par E 0 ( z ) (on ne demande pas la rsolution de lquation). Pour le champ lectrique, les solutions mathmatiques sont combinaisons linaires des expressions suivantes :

E+ = E0 u x e

z j(t z )

et E - = E 0 u x e

z j(t + z )

avec =

2 -------------. 0

Commenter ces expressions. Montrer quune seule solution est physiquement acceptable. Expliquer qualitativement comment se traduit le principe de conservation de lnergie pour le phnomne tudi.

Concours Centrale-Suplec 2006

4/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

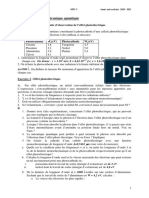

c) Donner lexpression de la densit de courant. Calculer numriquement pour f = 2 = 50 Hz ; 50 kHz ; 50 MHz . Montrer que le courant a tendance se localiser la surface du conducteur sur une paisseur de lordre de quelques . Justier la dnomination dpaisseur de peau pour . d) Expliquer pourquoi le dispositif tudi ne permet pas la transmission dun signal lectromagntique sinusodal dont la frquence est suprieure 10 9 Hz . Connaissez-vous les moyens utiliss pour propager de tels signaux ? (On pourra distinguer ces moyens suivant la gamme de frquence des signaux envisags). I.C.3) On considre dsormais que le mtal occupant le demi-espace z 0 constitue un conducteur parfait, dont la conductivit est innie. Le demiespace z < 0 est vide. a) Que vaut alors le champ lectrique dans le conducteur ? Montrer que le champ lectrique dans le vide lextrieur immdiat du conducteur E ( z = 0 , t ) est nul (on admet labsence de charges supercielles sur le plan z = 0 ). b) Depuis les z < 0 on envoie sur le plan conducteur une onde lectromagntique plane en incidence normale, de champ lectrique complexe : j ( t kz ) . Montrer quil existe alors ncessairement une onde E i ( z, t ) = E 0 i u x e plane rchie dont on explicitera (en le dmontrant) le champ lectrique complexe E r ( z, t ) . c) Dterminer le champ lectrique complexe rsultant E ( z, t ) observ dans la rgion z < 0 . Montrer quil correspond une onde stationnaire. Dterminer la me cote z E, p du p nud de champ lectrique (compt en partant du plan, celuici correspondant p = 0 ), en fonction de p et de la longueur donde de londe. d) Dterminer le champ magntique complexe rsultant B ( z, t ) observ dans la me rgion z < 0 . Dterminer la cote z B, p du p nud de champ magntique (compt en partant du plan), en fonction de p et de la longueur donde . I.D - Nature du signal optique - Exprience de Wiener (1889) La lumire est un cas particulier donde lectromagntique. Dans le but dlucider la nature du signal lumineux, auquel sont sensibles les dtecteurs de lumire (comme les mulsions photographiques, les capteurs CCD, ou simplement nos yeux), Wiener a ralis lexprience dont le principe est schmatis sur la gure 1.

Concours Centrale-Suplec 2006

5/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

On envoie en incidence normale une onde Plaque x lumineuse polarise dans la direction u x , de photographique longueur donde , sur un plan conducteur (suppos parfait). On dispose sur le trajet un lm photosensible plan trs mince, parfaite0 ment transparent durant lexprience, onde incidente inclin par rapport au plan dun angle trs y z petit ( = 10 3 rad ). Une fois dvelopp, le lm photosensible montre une alternance rgulire de bandes claires (qui ont donc t expoFigure 1 ses) et sombres (o lclairement tait nul), parallles la direction Oy . La distance entre deux bandes sombres est D = 0, 27 mm . On constate galement que le bord du lm qui tait en contact avec le conducteur est sombre. I.D.1) Interprter les rsultats prcdents en supposant que le lm photosensible ne perturbe aucunement le champ lectromagntique au voisinage de la plaque. Montrer en particulier que lexprience permet de dmontrer que la plaque photographique est impressionne par le champ lectrique de londe lumineuse et non par le champ magntique associ. I.D.2) Quelle relation existe entre D , et ? Dterminer numriquement la longueur donde utilise dans cette exprience. I.D.3) Montrer que lexprience nest concluante que si le lm photographique est trs n (on donnera un ordre de grandeur de lpaisseur maximale acceptable) et commenter. Est-il vraiment indispensable dutiliser un faisceau incident polaris rectilignement ?

Partie II - Quelques applications des photodiodes

II.A Une photodiode est un composant lectro-optique dont la caractristique lectrique dpend de la puissance lumineuse moyenne reue au niveau de sa surface sensible. Une photodiode, reprsente sur la gure 2, a une caractristique i ( u ) donne par :

i(u) = I0 ( e

u V0

Figure 2 i

1) I p ,

o I 0 , V 0 sont des constantes ( I 0 = 10 A et V 0 = 26 mV ) ; lintensit I p appele photocourant est proportionnelle la puissance lumineuse reue P l , selon la loi I p = k P l , ou k est une constante (on adoptera k = 0, 5 A W ).

Concours Centrale-Suplec 2006

6/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

II.A.1) On considre une photodiode recevant i une puissance lumineuse P l = 1 mW . Reprsen- Figure 3 ter graphiquement la caractristique de la diode dans le plan ( u, i ) . Exprimer la tension u CO de la diode en circuit ouvert en fonction de V 0 , I p , I 0 puis la calculer numriquement. u CO u II.A.2) Montrer quil existe un domaine du I0 I p plan ( u, i ) o la photodiode fournit une puissance positive au circuit o elle se trouve. Dans quelle rgion du plan se comporte-t-elle pratiquement comme un gnrateur idal de courant ? An de simplier lanalyse, on reprsente dsormais la caractristique i ( u ) de faon approche par deux segments de droite (gure 3) : pour u < u CO , i = I p I 0 et pour i > I p I 0 , u = u CO . La tension u CO a t dtermine au II.A.1. II.B - Utilisation en cellule photovoltaque On connecte une rsistance R c en srie avec la photoFigure 4 diode (gure 4). II.B.1) Quelle relation supplmentaire entre i et u la i rsistance R c impose-t-elle ? Dterminer la tension u et lintensit i , en fonction de R c , I p , I 0 et V 0 . On Rc pourra raisonner graphiquement en superposant la caractristique i ( u ) de la photodiode et la reprsentation graphique de la relation impose entre i et u par u la rsistance R c . On distinguera deux cas, selon la valeur de R c . On introduira la rsistance R 0 = u CO ( I 0 + I p ) . II.B.2) Dterminer la puissance P fournie par la photodiode en fonction de R c , u CO , I 0 et I p . Reprsenter graphiquement la courbe P ( R c ) . Dterminer la puissance maximale fournie, P max en fonction de u CO , et I 0 et I p . Pour quelle valeur R opt de la rsistance R c obtient-on cette puissance maximale ? Dterminer numriquement R opt pour P l = 1 mW . II.B.3) On dnit le rendement de conversion de la photodiode par = P max P l . a) Exprimer en fonction de V 0 , k , et de la quantit x = kP l I 0 . Dterminer numriquement le rendement obtenu pour P l = 1 mW . b) Dans la limite x , que penser du modle utilis pour dcrire la caractristique de la diode ?

Concours Centrale-Suplec 2006

7/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

c) De faon plus gnrale, justier que le modle simpli de la gure 3 tend survaluer le rendement de conversion de la photodiode. II.B.4) On associe en srie N photodiodes, recevant chacune la mme puissance lumineuse P l . a) Dterminer la tension de circuit ouvert u CO et le courant de court-circuit i CC du diple ainsi constitu. b) Dterminer la puissance maximale P max que peut dlivrer le gnrateur ainsi constitu en fonction de N et P max . c) Dterminer, en fonction de Figure 5 R opt et N , la rsistance de charge optimale R opt que lon A B doit connecter au gnrateur constitu des N photodiodes en srie de faon rcuprer le maximum de puissance. vs R II.B.5) Reprendre les ques- E = 15 V tions prcdentes en supposant que lon associe les photodiodes en parallle. On notera dans ce cas u CO la tension de circuit Ip ouvert, i CC le courant de courti circuit, P max la puissance maximale et R opt la rsistance A B optimale. II.B.6) On dsire alimenter A B Rd une rsistance R c = 1 k i laide dun ensemble de photodiodes associes soit en srie, soit en parallle, chacune tant expose la mme puissance Cd lumineuse P l = 1 mW . Montage quivalent la photodiode Figure 6 : Dterminer numriquement le polarise en inverse nombre N de photodiodes employer, ainsi que la faon optimale de les connecter (soit en srie, soit en parallle), de faon recueillir le maximum de puissance dans la rsistance. Quel est alors le rendement en puissance de linstallation ?

Concours Centrale-Suplec 2006

8/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

II.C - Utilisation en dtecteur Dans cette section on sintresse aux proprits des photodiodes utilises comme dtecteurs, dans le but de mesurer P l . On utilise pour cela le montage reprsent en gure 5 : la photodiode, polarise en inverse par un gnrateur de force lectromotrice constante E = 15 V , est place en srie avec une rsistance R . On admettra, pour simplier, quen polarisation inverse ( u < 0 ) une photodiode peut tre modlise par le diple reprsent sur la gure 6. Le photocourant est toujours donn par la relation I P = k P l , avec k = 0, 5 A W . Dans les applications numriques, on prendra R d = 10 M et C d = 2 pF . II.C.1) Rponse statique On suppose que la puissance optique reue P l est indpendante du temps. a) Dterminer v S en fonction de E , I p , R et R d . b) quelle condition sur I p , E et R d peut-on considrer que v S est proportionnel P l ? On supposera dans la suite que cette condition est vrie et on notera A = v S P l le coefcient de proportionnalit (en rgime statique). Exprimer A en fonction de k , R et R d . c) Dterminer en fonction de E et A la puissance lumineuse maximale P l sat que lon peut ainsi dtecter tout en maintenant u < 0 . Dterminer numriquement P l sat pour R = 10 k . Dterminer de mme le seuil de dtection du dtecteur, cest--dire la puissance lumineuse donnant en sortie la plus petite tension considre comme mesurable, v SN (on prendra v SN = 1mV ). Exprimer en fonction de A et v SN et le calculer numriquement. II.C.2) On sintresse dans cette question la rponse frquentielle du circuit reprsent en gure 5. a) Dterminer lquation diffrentielle entre v S ( t ) et P l ( t ) dans le cas gnral. On crira cette quation en faisant apparatre la constante de temps

R Rd = ------------------ C d et le paramtre A . R + Rd

La puissance lumineuse reue est une fonction sinusodale du temps P l ( t ) = P 0 + P l ( t ) , avec P l ( t ) = P cos ( t ) o P est une constante. b) Justier que la tension de sortie peut scrire v s ( t ) = v s 0 + v S ( t ) , o v S ( t ) est une fonction sinusodale de pulsation et v s 0 une tension que lon dterminera (en supposant que lapproximation nonce au II.C.1-b) est vrie). c) On note P l et v S les reprsentations complexes des fonctions sinusodales P l ( t ) et v S ( t ) . Dterminer la fonction de transfert complexe H = v S P l du montage. Reprsenter le diagramme de Bode associ (en amplitude et en phase) et identier la nature du ltrage effectu au cours de la dtection. On introduira une

Concours Centrale-Suplec 2006

9/10

PHYSIQUE I

Filire TSI

pulsation de coupure c que lon dnira et que lon exprimera en fonction de C d , R , R d . Dterminer numriquement c pour R = 10 k . II.C.3) Rponse une impulsion lumineuse On considre que le dtecteur est expos une impulsion lumineuse de dure t telle que P l ( t ) = P 0 si t [ 0, t ] et P l ( t ) = 0 si t [ 0, t ] . a) On suppose v S ( t < 0 ) = 0 . partir de lquation diffrentielle du II.C.2-a) dterminer la tension v S ( t ) observe pour t [ 0, t ] et pour t > t . Reprsenter graphiquement v S ( t ) . Dterminer la valeur maximale atteinte par v S ( t ) , note v Smax . b) On considre les deux instants t et t (avec t < t ) pour lesquels v S ( t ) = v Smax 2 , et on dnit la largeur de limpulsion dtecte par t d = t t . Exprimer t d en fonction de t et . tudier, en les commentant, les deux cas limites t et t . Quelle est la plus petite valeur de t d possible obtenue pour un circuit de dtection donn ? c) Le montage dtecteur de la gure 5 est utilis dans un systme de communications optiques dans lequel linformation est transmise sous forme binaire, par le biais dimpulsions de largeur t . On appelle bande passante B du systme de dtection le nombre maximal dimpulsions pouvant tre dtectes par unit de temps. tablir, en le justiant, un ordre de grandeur de B en fonction de . d) Montrer que le rapport B est une constante caractristique du dtecteur et du niveau de bruit v SN . Commenter. On dsire dtecter un signal avec une bande passante de 10 7 impulsions par seconde. Quelle doit tre la puissance minimale disponible au niveau du dtecteur ? FIN

Concours Centrale-Suplec 2006

10/10

Vous aimerez peut-être aussi

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- TDmaxwell + Correc PDFDocument5 pagesTDmaxwell + Correc PDFAmira Dhorbani100% (1)

- Serie Des TD N°4 Engrenages EMDocument6 pagesSerie Des TD N°4 Engrenages EMGrine Salah EddinePas encore d'évaluation

- 177 BalconsDocument11 pages177 BalconsBouktit AhcenePas encore d'évaluation

- Travaux Dirigés de Mecanique Quantique 20-21Document5 pagesTravaux Dirigés de Mecanique Quantique 20-21PAPOUPas encore d'évaluation

- CPHY423 TD TKleinDocument11 pagesCPHY423 TD TKleinChaabani WajdiPas encore d'évaluation

- Partiel 270213Document4 pagesPartiel 270213TouzaniPas encore d'évaluation

- Électromagnétisme: Devoir Maison N 2 - LP 205 - : L'atome de ThomsonDocument3 pagesÉlectromagnétisme: Devoir Maison N 2 - LP 205 - : L'atome de ThomsonAz-eddine KaibaPas encore d'évaluation

- Serie Phy2 2021Document4 pagesSerie Phy2 2021Farid BelalPas encore d'évaluation

- Série EM PC2 2020 21Document8 pagesSérie EM PC2 2020 21Nour Allah tabibPas encore d'évaluation

- ENSP Licence Physique 2006Document3 pagesENSP Licence Physique 2006Ezekiel TakaPas encore d'évaluation

- SERIE 1 QMI (Phy4)Document4 pagesSERIE 1 QMI (Phy4)Manuel Arzola100% (1)

- TD Unstim 2020Document3 pagesTD Unstim 2020Akadiri HonfoPas encore d'évaluation

- Mecaquantique ExosDocument15 pagesMecaquantique Exossafaasalami301Pas encore d'évaluation

- Chap7 Ex Cable CoaxialDocument12 pagesChap7 Ex Cable Coaxiallina derbikhPas encore d'évaluation

- Sujets ElectromagnetismeDocument12 pagesSujets ElectromagnetismeKimou Hakim0% (1)

- TD de Physique N 6: Électromagnétisme (Suite)Document13 pagesTD de Physique N 6: Électromagnétisme (Suite)bertrandossohou32Pas encore d'évaluation

- 1314 Electromagnétisme 2Document6 pages1314 Electromagnétisme 2Anas HasniPas encore d'évaluation

- Concours D Admission Sciences Industrielles-X - Si - 2004Document20 pagesConcours D Admission Sciences Industrielles-X - Si - 2004PiedmondPas encore d'évaluation

- 2.TD Electrostatique LocaleDocument4 pages2.TD Electrostatique LocaleIlham Nouri50% (2)

- Recueil Des TD-1Document30 pagesRecueil Des TD-1Ayoub BPas encore d'évaluation

- Recueil Des TD-2Document31 pagesRecueil Des TD-2Ayoub BPas encore d'évaluation

- Exo 5Document3 pagesExo 5Houssame NaimPas encore d'évaluation

- ExP30 - Réflexion D'ondes - Ondes Stationnaires 2040-2041Document7 pagesExP30 - Réflexion D'ondes - Ondes Stationnaires 2040-2041Salah-Eddine NasmiPas encore d'évaluation

- Centrale 2010Document10 pagesCentrale 2010frymorrelPas encore d'évaluation

- Exercice 1 (6 Points) Lampe À Vapeur de SodiumDocument8 pagesExercice 1 (6 Points) Lampe À Vapeur de Sodiumdaliasaleh1990Pas encore d'évaluation

- Devoirs Spe MpSIDocument11 pagesDevoirs Spe MpSIياسين بوعيشي100% (1)

- TD Physique Des Ondes 21-22SRIT2Document7 pagesTD Physique Des Ondes 21-22SRIT2Mohamed OuattaraPas encore d'évaluation

- TD Magnetos - L2-PC-EEM-EEAI-2022-2023 Partie 2 - 230322 - 174738Document5 pagesTD Magnetos - L2-PC-EEM-EEAI-2022-2023 Partie 2 - 230322 - 174738Axel AssamoaPas encore d'évaluation

- CF 11-12 MQDocument3 pagesCF 11-12 MQferdaousse2004Pas encore d'évaluation

- Tsi Physique PDFDocument10 pagesTsi Physique PDFAymen DanounPas encore d'évaluation

- À Preparer PR C2devoir Libre 1718Document6 pagesÀ Preparer PR C2devoir Libre 1718Souhail MssassiPas encore d'évaluation

- Exercices Chap. 2 PropagationDocument4 pagesExercices Chap. 2 PropagationPat Le GrandPas encore d'évaluation

- Probleme OEM Dans Un ConducteurDocument2 pagesProbleme OEM Dans Un Conducteurelhaffarisoumia123Pas encore d'évaluation

- L2S4 Electromag TD2Document3 pagesL2S4 Electromag TD2aladinPas encore d'évaluation

- TD Elec3Document13 pagesTD Elec3nnzokomeoliennePas encore d'évaluation

- TD Physique Du Solide IIDocument4 pagesTD Physique Du Solide IIamina minaPas encore d'évaluation

- TD MaxwellDocument3 pagesTD MaxwellHoussam BenkerroumPas encore d'évaluation

- Poly TD PHC 2011Document8 pagesPoly TD PHC 2011youssefkkkPas encore d'évaluation

- Modules Phy SG FRDocument17 pagesModules Phy SG FRAdol3r ّPas encore d'évaluation

- MQ-TD & ExamensDocument37 pagesMQ-TD & ExamensFatima ElmourabitPas encore d'évaluation

- TD S1 2018-19 - EtudiantsDocument4 pagesTD S1 2018-19 - EtudiantsAbdelilah OutkatartPas encore d'évaluation

- Em 12010Document12 pagesEm 12010KaoutarFarisPas encore d'évaluation

- 2017-2018 Ie2Document4 pages2017-2018 Ie2Eugene FoucherPas encore d'évaluation

- Devoir de Maison Sources de CourantDocument8 pagesDevoir de Maison Sources de CourantLilia BennaceurPas encore d'évaluation

- Mécanique Quantique - TD Et ExamensDocument29 pagesMécanique Quantique - TD Et Examenselmouainiabdelhakim9Pas encore d'évaluation

- TD1 Prepa2Document3 pagesTD1 Prepa2Aldany lyly GxPas encore d'évaluation

- À FaireDocument2 pagesÀ FaireAkadiri HonfoPas encore d'évaluation

- TD N°3 ARQP Et InductionDocument3 pagesTD N°3 ARQP Et InductionYvesPas encore d'évaluation

- Epreuve Physique Des Ondes Prépatation CNC 2021Document10 pagesEpreuve Physique Des Ondes Prépatation CNC 2021Hiba OunsyPas encore d'évaluation

- IRM X 2011 Phy MPDocument6 pagesIRM X 2011 Phy MPqpuc198Pas encore d'évaluation

- Electricité 1SDocument4 pagesElectricité 1SPFEPas encore d'évaluation

- TD de Maxwell EquationDocument3 pagesTD de Maxwell EquationKay Chan SothearaPas encore d'évaluation

- L2S4 Exam 4mai17Document2 pagesL2S4 Exam 4mai17aladinPas encore d'évaluation

- Serie 1 2022 23Document8 pagesSerie 1 2022 23mariem OuriPas encore d'évaluation

- TD Electromagnetisme 2 - Serie 2Document2 pagesTD Electromagnetisme 2 - Serie 2dieudonnepooda71Pas encore d'évaluation

- TDMeca 6Document3 pagesTDMeca 6Ihsan MokhlissePas encore d'évaluation

- TD Electromagnetisme PC Ribiere PDFDocument42 pagesTD Electromagnetisme PC Ribiere PDFdhouhaPas encore d'évaluation

- Série de TD N°3 - IngenieurDocument2 pagesSérie de TD N°3 - IngenieursamiaPas encore d'évaluation

- TD Corrigés Photon NE 2022 2023Document35 pagesTD Corrigés Photon NE 2022 2023imenehmida2023Pas encore d'évaluation

- L2P em TD3Document2 pagesL2P em TD3Ismail Lasri100% (1)

- 7 Corrige Des ExercicesDocument37 pages7 Corrige Des Exerciceselie mij kisale0% (1)

- TP Physique03Document14 pagesTP Physique03Doudou KingPas encore d'évaluation

- Page FacebookDocument3 pagesPage FacebookDjm AlgPas encore d'évaluation

- Elasticite Yves DebardDocument60 pagesElasticite Yves DebardLouc Ing100% (1)

- CH11 Oscillateur Excitation ResonanceDocument14 pagesCH11 Oscillateur Excitation ResonanceJagoda PasikowskaPas encore d'évaluation

- SPH4U M1 AD1 Piste2 CorrigeDocument4 pagesSPH4U M1 AD1 Piste2 CorrigeAdam MezouarPas encore d'évaluation

- Rapport TP RDMDocument13 pagesRapport TP RDMIbtissam SerrarPas encore d'évaluation

- Pendule FoucaultDocument33 pagesPendule Foucaultmousse2010Pas encore d'évaluation

- Poly TPOndesII L3PAPP2016 2017Document39 pagesPoly TPOndesII L3PAPP2016 2017Ahm DHPas encore d'évaluation

- Les Lois de Newton FR Prof - Sbiro (WWW - Pc1.ma)Document8 pagesLes Lois de Newton FR Prof - Sbiro (WWW - Pc1.ma)fardadi rachidPas encore d'évaluation

- Flexion Simple À l'ELU - Methodes de Calcul Des PoutresDocument87 pagesFlexion Simple À l'ELU - Methodes de Calcul Des PoutresKervens LUMATPas encore d'évaluation

- Devoir de Sciences Physiques N 1 Pour Le 10-09-2021 Probl' Eme N 1 - Quelques Aspects de La Mesure Du TempsDocument10 pagesDevoir de Sciences Physiques N 1 Pour Le 10-09-2021 Probl' Eme N 1 - Quelques Aspects de La Mesure Du TempsLalle SidiabdoullahPas encore d'évaluation

- Cuve A OndesDocument6 pagesCuve A Ondesammar wialPas encore d'évaluation

- Série n7 Le Mouvement RectiligneDocument2 pagesSérie n7 Le Mouvement Rectiligneons.benrachedPas encore d'évaluation

- ReynoldsDocument5 pagesReynoldsNoureddine MerahPas encore d'évaluation

- COURSDocument32 pagesCOURSthomas yapiPas encore d'évaluation

- 1 Transformation de MouvementDocument8 pages1 Transformation de MouvementlauriaouedraogoPas encore d'évaluation

- Sec Centrale 2003 Phy PSI PDFDocument12 pagesSec Centrale 2003 Phy PSI PDFbackhousiaPas encore d'évaluation

- 06 Exercice-corNEWDocument3 pages06 Exercice-corNEWHamza NasyfPas encore d'évaluation

- Rapport de Travaux Pratique Methodes Geo PDFDocument15 pagesRapport de Travaux Pratique Methodes Geo PDFIshak GoudjilPas encore d'évaluation

- Série de TD #3 Deuxième Principe de La Thermodynamique: Exercice 1Document5 pagesSérie de TD #3 Deuxième Principe de La Thermodynamique: Exercice 1Imran OlaofePas encore d'évaluation

- ClaPeyron 1834Document39 pagesClaPeyron 1834ClaudioTRodriguesPas encore d'évaluation

- Étude de Cas: DocumentationDocument111 pagesÉtude de Cas: Documentationadder webPas encore d'évaluation

- Corrigé Type m1 Energ Me822Document4 pagesCorrigé Type m1 Energ Me822essaidi.abdelaliPas encore d'évaluation

- Cours BAEL 2Document22 pagesCours BAEL 2rokiPas encore d'évaluation

- Poutre ÉquationsDocument4 pagesPoutre Équationsiraoui jamal (Ebay)Pas encore d'évaluation

- C00 Masse Et Inertie Des SolidesDocument5 pagesC00 Masse Et Inertie Des SolidesMarc SalettePas encore d'évaluation