Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours de Fabrication

Cours de Fabrication

Transféré par

Mŝw RévolùţionàrCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours de Fabrication

Cours de Fabrication

Transféré par

Mŝw RévolùţionàrDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours de Fabrication usinage par enlvement de copeaux 1 Consignes de scurit relatives aux travaux sur machines

1.1 Protection passive

Les machines par leurs mouvements peuvent : - projeter des copeaux brlants ou des liquides corrosifs ou gras - entraner vtements, doigts ou cheveux Protection du corps : blouse ou combinaison et tablier de surprotection en soudage, pantalon Protection des yeux : lunettes Protection des mains : ter toute bague et bracelet , mettre des gants Protection des mains II : les copeaux sont coupants et chauds, ne pas les manipuler mains nues Protection des pieds : chaussures fermes semelles paisses Protection des cheveux : les attacher

1.2 Protection active

Pendant les travaux pratiques : - UN seul tudiant manipule - L'AUTRE veille la scurit de son camarade en tant prt intervenir pour stopper la machine

1.3 Protgez vous et protgez les autres :

Utilisez obligatoirement les protections installes sur les machines (crans, capots ...) Assurez vous que les pices et outillages sont bien positionns et fixs avant de lancer la fabrication Assurez vous que les personnes situes proximit sont elles-mmes protges Attendez l'arrt de la machine pour toute intervention Evacuez tous dchets (copeaux, chutes de mtal, outillages inutiles) en vous protgeant les mains (gants, balais, crochets...)

2 Les diffrents types de machine

Latelier dusinage du premier cycle est compos de 3 ples identiques. Chaque ple dispose du mme type de machine : - Un tour conventionnel - Une fraiseuse conventionnelle - Un tour commande numrique - Une fraiseuse commande numrique

Pendant les travaux pratiques, les tudiants sont regroups en binme pour utiliser les machines. Vous allez utiliser 2 types de machines et 2 types de commande.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 2/39

2.1 Type de machine

2.1.1 Le tour Cette machine sert principalement usiner des pices de rvolution. La pice est fixe dans le mandrin. Celui-ci est mis en rotation par le moteur de broche. Loutil suit une trajectoire qui interfre avec la pice. Loutil est muni dune arte coupante, il en rsulte un enlvement de matire : les copeaux. Ces petits lments de matire sont appels les copeaux.

2.1.2 La fraiseuse Cette machine sert principalement usiner des pices prismatiques. La pice est fixe dans ltau. Loutil est mis en rotation par le moteur de broche, il suit une trajectoire qui interfre avec la pice. Loutil est muni dune arte coupante, il en rsulte un enlvement de matire : les copeaux. Ces petits lments de matire sont appels les copeaux.

2.2 Type de commande

2.2.1 Manuelle ou conventionnelle Le dplacement de loutil sur la trajectoire dusinage est ralis par un oprateur. Pour cela, il utilise les manivelles permettant de gnrer les mouvements suivant les axes. Les mouvements ne sont possibles que sur un seul axe la fois.

A. Toumine Manivelles

Elments de cours : usinage v1.1

page 3/39

Des moteurs permettent aussi de choisir des vitesses davance suivant les axes de dplacements. Le choix de ces vitesses seffectue par lintermdiaire dune bote de vitesse mcanique. Boite de vitesse

2.2.2 Commande numrique Le dplacement de loutil sur la trajectoire dusinage est dcrit par loprateur laide dun programme. On utilise pour cela les coordonnes des diffrents points de passage de loutil par rapport la pice. Les mouvements sont possibles sur plusieurs axes simultanment. Les mouvements sur les axes sont gnrs par des moteurs qui permettent aussi de choisir des vitesses davance. Le choix de ces vitesses seffectue par un variateur. On dispose donc dun large choix de vitesses. CN

3 Les axes de dplacements

3.1 Tournage

Afin de dcrire la trajectoire suivi par loutil pour usiner la pice, un systme daxe est normalis. Ces axes seront notamment utiliss pour crire des programmes de commande numrique. Un programme sera trs facilement transposable sur une autre machine CN. Vous devez toujours savoir reconnatre la broche dune machine afin de placer correctement les axes. En tournage, laxe de broche correspond laxe de rotation de la pice. Laxe Z correspond laxe de broche. Cest aussi laxe de rotation du mandrin. Laxe X correspond laxe perpendiculaire Z.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 4/39

Le sens positif est donn suivant cette rgle : la pice tant la rfrence, loutil sloignant de la pice est en mouvement suivant le sens positif des axes. Les axes Z et X dfinissent un plan. Cela est suffisant pour dcrire une trajectoire plane, et donc gnrer un volume de rvolution autour de laxe de rvolution (qui est laxe de broche).

3.2 Fraisage

Afin de dcrire la trajectoire suivi par loutil pour usiner la pice, un systme daxe est normalis. Ces axes seront notamment utiliss pour crire des programmes de commande numrique. Vous devez toujours savoir reconnatre la broche dune machine afin de placer correctement les axes. En fraisage, laxe de broche correspond laxe de rotation de loutil. Laxe Z correspond laxe de broche. Cest laxe de rotation de la fraise pour lusinage. Laxe X correspond laxe perpendiculaire Z qui permet le plus grand dplacement de la table de la fraiseuse. Laxe Y correspond laxe perpendiculaire Z et X. Le sens positif est donn suivant cette rgle : la pice tant la rfrence, loutil sloignant de la pice est en mouvement suivant le sens positif des axes. Les axes Z, X et Y dfinissent une base en 3 dimensions.

4 Les formes simples usinables

Le dplacement de loutil suivant les axes dfinis prcdemment permet de gnrer des formes usines. Voici une liste des principales formes que vous allez rencontrer pendant les TP. On trouve aussi le vocabulaire technique qui est associ ces usinages.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1 Dessin Opration

page 5/39

4.1 Tournage

Dressage Cest la ralisation dun plan perpendiculaire laxe de la pice. (surface rouge) Chariotage Cest la ralisation dun cylindre ayant le mme axe que celui de la pice. (surface grise) Plan paul Cest lassociation dun dressage et dun chariotage. (surface verte) Perage Cest un trou dans la pice. Il peut tre dbouchant ou borgne. Attention en tournage, laxe du trou est confondu avec laxe de la pice.

les gorges Cest lassociation de 2 plans parallles avec un cylindre (surface vertes)

Quelconque Cest lassociation de plusieurs surfaces lmentaires : sphre, cylindre, plan, cne

4.2 Fraisage

Dessin Opration Surfaage Le surfaage cest lusinage dun plan par une fraise. (surface rouge)

plans pauls Cest lassociation de 2 plans perpendiculaires (surfaces vertes)

A. Toumine Dessin

Elments de cours : usinage v1.1 Opration

page 6/39

rainure Cest lassociation de 3 plans. Le fond est perpendiculaire au deux autres plans. (surfaces vertes) poche La poche est dlimite par des surfaces verticales quelconque (cylindre et plan). Cest une forme creuse dans la pice. (surface cyan) perage Ce sont des trous. Ils sont dbouchants (surface bleu) ou borgnes (surface jaune).

5 Les diffrents types doutils

Les outils permettent denlever le copeau. La gomtrie de loutil influe directement sur les formes usinables sur la pice. Ceci vous sera prsent plus loin. Tout dabord, on va sattarder sur les outils eux-mmes.

5.1 Les matriaux outil

5.1.1 ARS ARS = acier rapide suprieur Les outils en ARS sont constitus le plus souvent dun barreau monobloc en acier rapide suprieur, larte de coupe est affte. Si loutil est us, il suffit de raffter larte de coupe. Dans latelier, les outils suivant sont en ARS : les forets et les fraises 2 tailles Foret ARS Fraise 2 tailles ARS Fraise 3 tailles ARS

5.1.2 Carbure Pour amliorer les performances des outils, larte de coupe est place sur une plaquette amovible en carbure. Ce matriau est trs rsistant par rapport ARS. La plaquette carbure est obtenue en compressant diffrentes poudres de carbure. Ds que larte de coupe est use, il suffit de changer la plaquette.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 7/39

Dans latelier, les outils suivant sont plaquettes carbures : fraise surfacer 63, fraise 2 tailles 16, outil de tournage dbauche et de finition . Fraise surfacer (Carbure) Fraise 2 tailles (Carbure) Outil dbauche (Carbure)

5.2 Outil de perage

Cette opration dfinit lobtention dun trou quelconque dans une pice. On y associe des outils de perage : les forets. Foret Foret Foret Alsoir Fraise centrer pointer lamer

A utiliser pour A utiliser pour Pour percer des situer laxe positionner un trous (tolrance dune pice en perage H10) tournage

Pour la finition Pour noyer une d un trou de tte de vis Chc bonne qualit (tolrance H7)

5.3 Outil de tournage

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 8/39

Voici un tableau rcapitulatif des outils que lon retrouve latelier. Vous trouverez la forme gnrale de loutil, un schma dfinissant succinctement les formes ralisables par loutil et des flches correspondant aux mouvements dusinage possibles. Nom de loutil Forme usinable Mouvement possible Caractristiques larte de coupe de Forme de loutil

Types dopration Ebauche Lbauche permet denlever un maximum de matire en un minimum de temps. Cet outil devra rsister dimportants efforts de coupe. Il est donc massif.

Outils associs

Finition La finition est le dernier usinage dune surface. On cherche le plus souvent une bonne qualit de surface : dimensions, forme et rugosit dans les tolrances de la fabrication. Les efforts sont plus faibles que pour une bauche, loutil est donc plus mince.

Perage Cette opration dfinit lobtention dun trou quelconque dans une pice. On y associe des outils de perage : les forets.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1 Outils associs

page 9/39

Types dopration Alsage Cette opration dfinit lobtention dun trou de qualit dans une pice. On y associe des outils de perage bien prcis : les alsoirs ou les outils alser et dresser.

filetage / taraudage ou gorge intrieure / extrieure On utilise un porte outil commun pour raliser des filetages (taraudages), seule la plaquette carbure change en fonction du pas de filetage obtenir.

trononnage Cet outil permet de couper une pice en 2 parties. On utilise une lame trononner.

Finition Cet outil permet de raliser des formes complexes tels que les sphres ou des rainures.

Finition Cet outil permet de raliser des formes complexes tels que les sphres ou des rainures.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1 Outils associs

page 10/39

5.4 Outil de fraisage

Types dopration Surfaage Le surfaage est lopration qui consiste obtenir un plan en fraisage. La fraise surfacer permet donc de gnrer un plan qui sera perpendiculaire laxe de rotation de la fraise.

Plan paul Les plans pauls sont lassociation de deux plans usins (parfois par le mme outil) qui sont perpendiculaires entre eux.

Perage Cette opration dfinit lobtention dun trou quelconque dans une pice. On y associe des outils de perage : les forets. Alsage Cette opration dfinit lobtention dun trou de qualit dans une pice. On y associe des outils permettant de terminer un perage : les alsoirs.

5.5 Outil manuel

5.5.1 Filetage On peut obtenir un filetage en utilisant des outils manuels. On utilise des filires au diamtre souhait qui sont places dans un porte filire.

5.5.2 Taraudage On peut obtenir un taraudage en utilisant des outils manuels. On utilise des tarauds au diamtre souhait qui sont placs dans un tourne gauche.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 11/39

6 Les porte-pices

Les portes-pices permettent de maintenir la pice sur la machine pendant les phases dusinage. Il existe plusieurs types de porte pice. Je vous prsente seulement les deux types que vous rencontrerez au cours des TP. La comprhension de la mise en position de la pice sur la machine (par lintermdiaire du portepice) est imprative. En effet, il est dsagrable de voir voler le matriel travers latelier. Ltude de la mise en position sappelle : Isostatisme.

6.1 Tournage

Le mandrin. On lutilise pour les pices de rvolution. La pice est place entre les mors du mandrin. Un serrage concentrique des 3 mors permet de maintenir la pice. Il est possible dinterchanger les mors en fonction de la morphologie de la pice. De mme, il existe un trou de passage de broche qui permet de mettre en place des pices longues qui traversent le mandrin. Le mandrin est install sur la machine, il est entran en rotation par le moteur de broche. Pendant lusinage de la pice, laxe des surfaces gnres est confondu avec laxe de broche (et donc avec laxe de rotation du mandrin) Attention, au poids de la pice, il ny a pas de palan latelier. ATTENTION, il existe diffrent type de mors. Mandrin + mors normal Mandrin + mors grand Pice longue : trou de passage de broche

Capacit du mandrin en mm Postes

HBX MO1, MO2

SMART 180 MO3 Classique 120 / 220 40

SOMAB MO1, MO2, MO3 C.N. 90 / 150 30

CTN 210 MO1 C.N. 120 / 240 50

Type Classique Diamtre maxi (mors normal / mors 120 / 220 grand ) Diamtre de passage de broche 37

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 12/39

6.2 Fraisage

Ltau. On lutilise pour les pices prismatiques. Ce porte pice est compos de 2 mors. Le mors fixe est li au bti. Le mors mobile, en liaison glissire avec le bti permet le serrage de la pice. La pice est donc place entre les deux mors de ltau. En fonction de la morphologie de la pice, il peut tre ncessaire de placer des cales pour surlever les surfaces usiner. Capacit de ltau en MO1 mm Fraisage CN Longueur des mors Hauteur des mors Ecartement des mors 160 45 140 MO2 Fraisage CN 150 55 150 MO3 Fraisage CN 150 50 200 MO1 Fraisage Convent 120 40 120 MO2, MO3 Fraisage Convent 160 45 140

Le mandrin. On lutilise pour les pices de formes extrieures cylindriques. Cela permet de monter des pices cylindriques sur une fraiseuse pour usiner des poches, ou des trous de passage pour les vis (4 trous 120). Diamtre maxi : - avec mors normal = 120 - avec mors grand = 220 Le mandrin ddi au perage sur une machine conventionnelle. On lutilise pour les pices de formes extrieures cylindriques. On usine une succession de trou situ sur un fixe et espac dun angle constant (multiple de 45 ou 60). Diamtre maxi : - avec mors normal = 80 La plaque support pour fraiseuse. Elle permet de fixer les pices minces grce aux trous tarauds M8 situs tous les 30 mm. La plaque et ensuite mise en position dans ltau de la fraiseuse pour lusinage. Plaque : 250x150 (8 trous x 5 trous), trous distants de 30 et tarauds M8

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 13/39

7 Les porte-outils

Il existe diffrent systme pour placer les outils sur la machine, voici un petit rcapitulatif non exhaustif. Nom / utilisation photos Tourelle porte outil (Tournage CN) Les outils de tournage sont placs sur la tourelle. La tourelle tourne afin de placer loutil choisi en position dusinage

Porte outil de tournage conventionnel (Tournage) Loutil est plac dans un support amovible. Ce support se fixe sur la machine. Ne pas oublier de serrer les vis de fixation du support sur la machine avant un usinage.

Poupe mobile (tournage conventionnel) Elle sert mettre en place les forets et les alsoirs pour le perage. Laxe dfini par la poupe mobile est confondu avec laxe de broche.

Porte Fraise (fraisage CN) Les fraises et les forets sont placs dans leur porteoutil respectif dans le magasin outils. A chaque appel de loutil, celui-ci est mis en place automatique dans la broche. Porte pince (tournage / fraisage) Cela permet de monter une fraise ou un foret sur une machine. Loutil est plac dans la pince. La forme conique de la pince associe au serrage dune bague permet le serrage de loutil. ATTENTION, la pince est choisie en fonction du diamtre de loutil maintenir.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1 photos

page 14/39

Nom / utilisation On utilise la cl ergot pour serrer la bague de maintien.

Mandrin de perage (tournage / fraisage / perage) Cela permet de monter un foret sur une machine. On utilise la cl de mandrin pour serrer le foret. On retrouve ce systme sur les perceuses portatives.

Adaptateur de cne (tournage / fraisage / perage) Certain outil comme les forets de diamtre suprieur 13 mm ont des embases coniques. Ces cnes ncessitent parfois des adaptateurs suivant les machines. Il suffit denfoncer lembase du foret dans ladaptateur. Pour dsolidariser le cne et le foret, on utilise un chasse-cne. Il suffit de lenfoncer dans la lumire latrale et de frapper laide dun maillet. On utilise ces adaptateurs pour la poupe mobile, en tournage conventionnel

8 Les paramtres de coupe

8.1 Principe

Lors dun usinage par enlvement de matire, on se retrouve, dans la majorit des cas, dans la configuration suivante : Une lame doutil pntre dans la matire et enlve un copeau. Loutil suit une trajectoire par rapport la pice usiner. Ces mouvements sont assurs par les lments constitutifs de la machine outil. Pour obtenir un travail satisfaisant (bon tat de la surface usine, rapidit de lusinage, usure modre de loutil, ...) on doit rgler les paramtres de la coupe.

Il y a plusieurs critres qui permettent de dfinir les paramtres de la coupe, notamment : - Le type de machine (tournage, fraisage, perage) - La puissance de la machine - La matire usine (acier, aluminium) - La matire de loutil (ARS, carbure)

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 15/39

- Le type de lopration (perage, chariotage, surfaage) Lobjectif final est dobtenir une pice usine dans de bonnes conditions Pour cela il faut dterminer certains paramtres spcifiques : - La vitesse de coupe : Vc - La vitesse davance : F - La profondeur de passe : a

8.2 Explications des critres de choix

Tous ces critres sont intimement lis. 8.2.1 Type de machine Suivant le type dopration raliser, il faut choisir la mthode dusinage, et donc choisir la machine utiliser. Donc il faut choisir entre tournage, fraisage ou perage. Naturellement il y a souvent plusieurs possibilits pour raliser un mme type dusinage. 8.2.2 Puissance de la machine Pourquoi existe-t-il plusieurs motorisation pour un type de vhicule. Sur lautoroute, vous prfrez conduire une 2cv ou 205 GTI (et pourquoi donc ?). La puissance de la machine influe donc sur les performances. Pour lusinage, il y a deux grands cas de figure : Usinage en bauche : on cherche enlever un maximum de matire en un minimum de temps, lobjectif est dans ce cas daugmenter au maximum le dbit de copeaux. Mais la machine doit tre suffisamment puissante, ainsi que lattachement pice/porte-pice, sinon la machine peut caler ou la pice peut voler. Usinage en finition : cette fois, cest la qualit de ralisation qui est importante. La surface doit tre lisse, les cotes doivent tre correctes Comme les efforts en jeu sont plus faibles que pour une bauche, la puissance de la machine nest pas un critre primordial. 8.2.3 Matire de la pice Il est vident que les efforts de coupe ne sont pas les mmes si vous usinez une pice en polystyrne ou en acier. Donc la matire influe sur des choix relatifs la puissance machine (entre autre). 8.2.4 Opration dusinage Cest la mme ide que pour le type de machine. 8.2.5 Forme de loutil Cest la mme ide que pour le type de machine.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 16/39

8.2.6 Matire de loutil Cest loutil qui doit usiner la pice et non linverse !, donc cela influe sur lusure de loutil et sa dure de vie.

8.3 Les paramtres de coupe

8.3.1 La vitesse de coupe : Vc [m/min] Cela correspond au dplacement de larte de coupe par rapport la pice. Il ne faut pas confondre Vc et F. Unit : Vc en m/min 8.3.2 La vitesse davance : Vf [mm/min] Cela correspond la vitesse de dplacement de loutil sur la trajectoire dusinage. Cest cette trajectoire quil faut suivre afin que loutil usine la forme souhaite. Unit : Vf en mm/min 8.3.3 La profondeur de passe : a [mm] La combinaison de Vf et a permet de dterminer le volume du copeau. La profondeur de passe est ncessaire afin de dterminer la quantit de matire qui va tre spare de la pice sous forme de copeau. Unit : a en mm Maintenant on va mettre en place ces paramtres de coupe dans le cas du tournage et du fraisage

8.4 Rglage des conditions de coupe

Maintenant il faut rgler les conditions de coupe sur la machine. En fait on nagit que sur 3 paramtres : N : le taux de rotation de la pice en tournage, ou de loutil en fraisage Vf : la vitesse davance suivant la trajectoire dusinage, en fait on dtermine dabord fz a : la profondeur de passe Il est donc ncessaire de dterminer les relations entre Vc, Vf et N. A notre niveau, on fixera la profondeur de passe, a, suivant une valeur maximum donne par le tableau. Vous disposerez dun tableau de caractristiques de coupe. Il permet de dfinir Vc, fz et a en fonction du type de machine, de loutil, de la matire.

8.5 Le cas du tournage

Le mouvement de coupe anime la pice (pice tournante). On en dduit la vitesse de coupe Vc. Le mouvement d'avance est un mouvement de translation de l'outil par rapport la pice, On en dduit Vf.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 17/39

8.5.1 La vitesse de coupe On cherche dterminer la relation entre la vitesse de coupe, Vc, et le taux de rotation, de la pice. Cest une formule que vous connaissez bien. Relation entre et Vc en utilisant les units internationales : Vc = R =Vc avec Vc en m/s, R R en m et en rd/s Cependant, en usinage, on utilise les units suivantes - Vc en m/min, D en m et N en tr/min - On utilise le diamtre au lieu du rayon - On utilise un taux de rotation, N, exprim en tour par minute au lieu de, , en rd/s La Formule devient : N =1000Vc D Le diamtre correspond la position de la pointe de loutil. Il y a 2 cas de figure : - On usine paralllement laxe de broche. La surface gnre est un cylindre D = diamtre du cylindre - On usine perpendiculairement laxe de broche. La surface gnre est un plan D = 2/3 diamtre maxi du plan 8.5.2 La vitesse davance Voici maintenant la relation entre la vitesse davance et le taux de rotation : Vf = fz N Vf en mm/min, fz en mm/(tr.dent) et N en tr/min fz correspond la capacit de coupe de larte de coupe (la dent) pour une rotation de 1 tour de la pice. En dautre terme, fz correspond la distance que larte de coupe va parcourir chaque tour de la pice.

8.6 Cas du fraisage.

Le mouvement de coupe anime loutil (fraise tournante). Le mouvement d'avance est un mouvement de translation de l'outil.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 18/39

8.6.1 La vitesse de coupe On cherche dterminer la relation entre la vitesse de coupe, Vc, et le taux de rotation, , de la fraise. Cest une formule que vous connaissez bien. Relation entre et Vc en utilisant les units internationales : Vc = R =Vc Vc en m/s, R en R m et en rd/s Cependant, en usinage, on utilise les units suivantes - Vc en m/min, D en m et N en tr/min - On utilise le diamtre au lieu du rayon - On utilise un taux de rotation, N, exprim en tour par minute au lieu de, , en rd/s La Formule devient : N =1000Vc D D correspond au diamtre de la fraise 8.6.2 La vitesse davance Voici maintenant la relation entre la vitesse davance et le taux de rotation : Vf = z fz N z est le nombre de dents de la fraise, Vf en mm/min, fz en mm/(tr.dent) et N en tr/min fz correspond la capacit de coupe de larte de coupe (la dent) pour une rotation de 1 tour de loutil. En dautre terme, fz correspond la distance que la dent va parcourir chaque tour de la fraise. Sur une fraise il peut y avoir plusieurs dents, donc plusieurs artes de coupe. On prend donc en compte ce nombre : z.

8.7 Formulaire

Vc en m/min, D en m et N en tr/min N =1000Vc D D correspond au diamtre de la surface usine ou de la fraise. z est le nombre de dents de loutil, Vf en mm/min, fz en mm/(tr.dent) et N en tr/min Vf = z fz N avec z=1 en tournage puisquil ny a quune seule arte de coupe (1 seule dent).

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 19/39

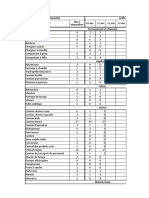

8.8 Tableau des conditions de coupe

N =1000Vc D Vf = z fz N Vc en m/min, D en m et N en tr/min z est le nombre de dents de loutil Vf en mm/min, fz en mm/(tr.dent)

TOURNAGE (Attention : pour les gorges et le trononnage : prendre 50% des valeurs de tournage ci dessous)

Matires Rr MPa 500 500 1100 60 80 78 400 200 280 Outil ARS Ebauche V60 a max m/min mm 18 30 2 14 27 2 10 20 2 15 90 4 15 90 2 15 75 2 10 70 1 10 32 2 22 200 2 Finition V60 m/min 45 32 28 150 120 90 110 43 250 Outil Carbure Ebauche V60 a max m/min mm 14 150 2 6 105 2 0 100 2 8 100 4 5 100 2 10 100 2 20 200 2 20 90 2 25 400 3 Finition V60 m/min 250 115 160 150 180 150 230 120 500

Acier S235 Acier INOX Acier 35CD4 PVC Nylon PA6 Plexi PMMA Laiton UZ30 BronzeUE12P Dural AU4G

f mm/tr 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3

f mm/tr >0.04 >0.04 >0.04 >0.10 >0.05 >0.10 >0.02 >0.02 >0.02

f mm/tr 0.2 0.2 0.2 0.3 0.35 0.25 0.3 0.3 0.4

f mm/tr >0.10 >0.10 >0.10 >0.20 >0.12 >0.12 >0.10 >0.10 >0.10

FRAISAGE EN BOUT (surfaage)

Matires Rr MPa 500 500 1100 60 80 78 400 200 280 Fraises ARS Ebauche V60 a max m/min mm 20 29 2 20 18 2 12 20 2 20 200 4 20 100 2 0 60 2 72 1 23 1 20 150 1 Finition fz V60 mm/(tr.d) m/min 0.11 40 0.08 22 0.06 25 0.2 300 0.15 200 0.15 80 0.09 95 0.07 31 0.07 190 Plaquettes Carbure Ebauche fz V60 a mm/(tr.d) m/min mm >0.06 20 100 2 >0.05 15 72 2 >0.04 12 80 2 >0.50 20 800 4 >0.20 20 400 2 >0.20 >0.07 130 2 >0.06 60 2 >0.06 20 500 3 Finition V60 m/min 120 92 90 1000 500 180 82 800

Acier S235 Acier INOX Acier 35CD4 PVC Nylon PA6 Plexi PMMA Laiton UZ30 BronzeUE12P Dural AU4G

fz mm/(tr.d) 0.2 0.15 0.12 0.3 0.35 0.5 0.2 0.1

fz mm/(tr.d) >0.07 >0.07 >0.07 >0.07 >0.07 >0.16 >0.16 >0.08

FRAISAGE EN ROULANT (rainurage, combin )

Matires Rr MPa 500 500 1100 400 200 280 Fraises A.R.S. ( >20) Ebauche V60 a maxi m/min mm 20 25 2 20 24 2 20 18 2 10 72 2 10 30 2 20 240 2 Finition fz V60 mm/(tr.d)/ m/min 0.08 32 0.06 28 0.04 24 0.16 90 0.18 35 0.07 270 Fraises A.R.S. (< 20) Ebauche fz V60 a maxi mm/(tr.d) m/min mm >0.05 20 19 2 >0.04 20 16 2 >0.03 12 16 2 >0.03 41 3 >0.03 18 3 >0.06 20 95 5 Finition V60 m/min 22 18 20 46 22 105

Acier S235 Acier INOX Acier 35CD4 Laiton UZ30 BronzeUE12P Dural AU4G

fz mm/(tr.d) 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.05

fz mm/(tr.d)) >0.03 >0.03 >0.03 >0.01 >0.01 >0.03

PERAGE, ALSAGE

Matires Rr MPa 500 500 1100 60 80 78 400 200 280 Forets et alsoirs ARS Perage V60 angle m/min pointe 25 25 135 25 20 120 25 22 120 60 135 0 30 100 0 40 140 18 45 120 10 20 120 35 65 140 Tarauds A.R.S. angle hlice 30 30 30 30 30 30 15 30 30 < 10 f mm/tr 0.025 0.02 0.012 0.02 0.02 0.02 0.03 0.037 0.032 > 10 f mm/tr >0.05 >0.04 >0.03 Alsage V60 a m/min mm 12.5 >0.20 8 >0.20 9 >0.20 non non non non non non 30 >0.20 12 >0.20 30 >0.20 < 20 f mm/tr 0.3 0.15 0.17 non non non 0.4 0.9 0.4 V60 m/min 12 6 10 15 15 10 13 7 18 Lubrifiant Huile de coupe Huile soluble Huile de coupe Air comprim Air comprim Air comprim a sec Huile de coupe Ptrole

Acier S235 Acier INOX Acier 35CD4 PVC Nylon PA6 Plexi PMMA Laiton UZ30 BronzeUE12P Dural AU4G

>0.03 >0.03 >0.06

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 20/39

9 Lisostatisme

Le mouvement dun solide dans lespace peut se dcrire suivant la combinaison de 3 translations et de 3 rotations par rapport une base orthogonale. Ces 6 mouvements reprsentent les 6 degrs de libert du solide. Pour immobiliser un solide dans lespace, il suffit de supprimer ces 6 degrs de libert. En fabrication, lisostatisme, cest ltude de la suppression des degrs de libert dun solide. Il est en effet prfrable que la pice soit bien mise en place pendant les oprations dusinage. Il ne faut pas confondre la mise en position (qui correspond lisostatisme) et le maintien de la pice par un serrage. Pour supprimer les degrs de libert, il suffit dutiliser une ou plusieurs liaisons qui sopposent au mouvements. On verra par la suite que sur une pice prismatique on peut supprimer facilement les six degrs de libert. Donc on cherchera raliser une liaison encastrement entre la pice et le porte pice (attention il sagit de mise en position). Sur une pice de rvolution, on peut supprimer facilement cinq degrs de libert, le dernier correspond la rotation suivant laxe de rvolution. Donc on cherchera raliser une liaison pivot entre la pice et le porte pice (attention, il sagit de mise en position).

9.1 Mise en place du problme

Sur une srie de pice parallpipdique, il faut percer un trou respectant les cotes A et B.

On positionne donc la pice sur la machine par rapport aux surfaces de rfrence de la pice, ici ce sont les surfaces de dpart des cotes A et B (en vert) ainsi que le plan infrieur de la pice (avec la liaison appui plan qui correspond au plan de la feuille). Si on met en place une nouvelle pice. Cette pice nest pas identique la prcdente, on va exagrer ces dfauts et regarder ce quil se passe. La position de la pice par rapport aux surfaces de mise en position peut varier de plusieurs faons, donc la mise en position nest PAS UNIQUE. Ainsi la position du trou usin nest pas unique, et on ne respectera pas les cotes A et B.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 21/39

Quelle mise en position permet davoir une mise en position de pice UNIQUE. La pice est en liaison appui plan avec la feuille, donc on supprime 3 degrs de liberts (1 translation et 2 rotations) ATTENTION, on ne doit pas supprimer plusieurs fois le mme degr de libert. Il reste 3 degrs de libert liminer. Un peu de rflexion nous amne choisir la liaison ponctuelle et la liaison linaire rectiligne plac sur les surfaces de rfrence.

Il est donc possible de trouver des mises en position unique pour les pices. Donc pour usinage sur des sries de pice, les surfaces ralises sont positionnes de la mme faon par rapport leur surfaces de rfrences. On tudiera plus tard le choix des surfaces de rfrence. On va tudier pour le moment la mise en position.

9.2 Liaisons utilisables

On va associer plusieurs liaisons simples pour supprimer les 6 degrs de libert liaison Rotation supprime Translation supprime ponctuelle 0 1 linaire 1 1 Appui plan 2 1 Linaire annulaire 0 2 Pivot glissant 2 2 Voici le tableau ci dessous prsente les liaisons associ des ralisations concrtes.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 22/39

Nom

Reprsentation

Exemples

Appui ponctuel :

limine 1 degr de libert

Liaison linaire rectiligne :

limine 2 degrs de libert

1 Liaison linaire annulaire :

limine 2 degrs de libert

2 1

2 1 2 3

L < 0.8 2

Appui

limine 3 degrs de libert

1 3

Liaison pivot Glissant

limine 4 degrs de libert

1 2

34

On va tudier les deux cas classiques que vous rencontrerez latelier : les pices prismatiques et les pices de rvolution.

9.3 Rgle disostatisme

On cherche placer la liaison qui supprime le plus grand nombre de degr de libert sur la plus grande surface. Les degrs de libert ne sont supprims quune seule fois. On ne peut donc pas mettre en place un isostatisme avec 3 liaisons appui plan, cela enlverait 3*3=9 degrs de libert sur un total de 6 maximum.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 23/39

9.4 Cas des pices de rvolution

Soit une pice de diamtre D et de longueur L. On ne peut pas supprimer le degr de libert correspondant la rotation sur laxe de rvolution. On doit donc supprim 5 degrs de libert. Il y a deux cas de figure, pour les pices de type rondelle et les pices de type axe. 9.4.1 Centrage court : D > 1.5 L Si D > 1.5 L, la pice est de type rondelle. Lisostatisme est du type centrage court. La surface la plus importante est le plan perpendiculaire laxe de rvolution. Pour liminer le maximum de degr de libert on lui associe une liaison appui plan. Il reste (5-3=2) degrs de libert qui correspondent 2 translations. Pour liminer les 2 degrs de libert restant (2 translations), on utilise une liaison linaire annulaire sur la surface cylindrique. Cet isostatisme permet une mise en position unique, mme pour une pice aux formes quelconques.

9.4.2 Centrage long : D < L < 10 D Si D < L < 10 D, la pice est de type axe. Lisostatisme est du type centrage long. La surface la plus importante est la surface cylindrique. Pour liminer le maximum de degr de libert on lui associe une liaison pivot. Il reste (5-4=1) degr de libert qui correspond 1 translations. Pour liminer la translation restante, on utilise une liaison ponctuelle sur le plan perpendiculaire laxe de rvolution. Si une pice est trs longue, lisostatisme utiliser nest pas du type centrage long ou centrage court. Veuillez vous renseigner auprs de votre enseignant.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 24/39

9.4.3 Attention aux erreurs Ne pas appliquer un isostatisme de type centrage court sur un axe. En effet vous vous retrouverez avec seulement 3 degrs de libert supprims. La surface du plan perpendiculaire laxe de rvolution tant faible, la liaison appui plan peut tre modlise par une liaison ponctuelle. Ne pas appliquer un isostatisme de type centrage long sur une rondelle. En effet vous vous retrouverez avec seulement 3 degrs de libert supprims. La surface du cylindre tant faible, la liaison pivot peut tre modlise par une liaison linaire annulaire. Si vous tes en prsence dune pice de rvolution longue et conique. Si D < L < 10 D alors, on peut appliquer lisostatisme du type centrage long.

9.5 Cas de pices prismatique

Comme la pice est compos de plans. On choisit de supprimer un maximum de degr de libert sur une surface plane. On utilise la liaison appui plan qui supprime 3 degrs de libert. Il reste donc 6-3=3 degr de libert : 2 translations et une rotation. Sur une autre surface perpendiculaire lappui plan prcdent, on peut enlever 2 degrs de libert supplmentaire (1 translation et 1 rotation) : donc liaison linaire rectiligne. Il reste donc 3-2=1 degr de libert (1 translation). Attention, la ligne de la liaison rectiligne est parallle la surface de la liaison appui plan. Sur une surface perpendiculaire aux 2 prcdentes, on place une liaison ponctuelle.

Maintenant examinons ce quil se passe pour une pice non parallpipdique.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 25/39

Ce quil ne faut pas faire : Imaginons, que vous utilisez 3 liaisons appuis plan pour la mise en position ce cette pice. Si la pice est parallpipdique, on ne voit pas de problme. Les liaisons appuis plan sont en contact avec les surfaces.

Si la pice nest pas parallpipdique, l, il y a quelque chose de pas normal. En effet, tous les appuis ne sont pas compltement en contact avec les surfaces du prisme.

Voici ce que cela donne avec lisostatisme associant appui plan + linaire rectiligne + ponctuelle :

Toutes les liaisons sont bien en contact avec les surfaces de la pice.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 26/39

9.6 Respect des surfaces dappui

Quand vous avez choisi un isostatisme, il faut le mettre en place sur la machine. Vous disposez des portes-pices et dlments interchangeables tels que les cales et la bute. Pour un prisme, on choisi lisostatisme classique : appui plan + linaire + ponctuelle On va tudier diffrents cas de figure pour la mise en place la pice dans ltau : Appui plan sur le plan infrieur Linaire sur le plan latral Bute sur le cot Rien A Signaler : La surface utilise pour lappui plan a une dimension bien suprieure celle utilise pour la linaire.

Appui plan sur le plan infrieur Linaire sur le plan latral Bute sur le cot Mme cas que prcdemment : La surface utilise pour lappui plan a une dimension bien suprieure (mais moins que ci-dessus) celle utilise pour la linaire. Il ny a tout de mme pas dambigut entre lappui plan et la linaire. Appui plan sur le plan infrieur Linaire sur le plan latral Bute sur le cot GROS PROBLEME: La surface utilise pour lappui plan a une dimension infrieure celle utilise pour la linaire. Il y a ambigut entre les dimensions des surfaces correspondants lappui plan et la linaire et lisostatisme prconis. Appui plan sur le plan latral Linaire sur le plan infrieur Bute sur le cot Rien A Signaler : La surface utilise pour lappui plan a une dimension bien suprieure celle utilise pour la linaire. Cette fois tout correspond au niveau de la dimension des surfaces avec lisostatisme prconis.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 27/39

10 Cotes fabriques / cotes du dessin de dfinition

10.1 Dfinition :

Pour usiner une pice, il faut savoir les dimensions obtenir. Ce sont les cotes de fabrication, elles sont de types diffrents : On appelle cote fabrique les cotes qui sont ralises pendant une usinage sans dmontage de la pice. Elles relient : - soit une surface de mise en position avec une surface usine. - soit deux surfaces usines dans la mme phase. On va essayer de prsenter la diffrence entre les cotes fabriques et les cotes places sur un dessin de dfinition.

10.2 Premire tude de cas

On va tudier la ralisation dun plan sur un prisme. On part dune pice brut, dont les surfaces ne sont pas parfaites. On tudie la ralisation de la cote entre A et B sur laxe vertical. La pice est mise en position dans le porte pice. La surface A nest pas parfaitement en contact sur la surface dappui (cela est du entre autre, au fait que la surface A est une surface brute). On retrouve aussi ce type derreur de positionnement avec une surface usine, la variation tant alors plus faible. On appelle cette variation les dispersions de remise en position. La fraise est en position pour lusinage. Or la position de loutil peut varier en fonction de plusieurs paramtres tel que loprateur (utilisation de la manivelle) ou bien lusure des artes de coupe. Donc la position de surface usine B peut varier. La cote fabrique entre les surfaces A et B est donc lie aux variations de la position de la fraise et de la surface de rfrence. Exemple concret : variation du plan de fraise = 0.1 mm variation de la surface dappui = 0.2 mm donc variation totale = 0.3 mm On peut donc en dduire que lintervalle de tolrance minimal de la cote fabrique = 0.3 mm Dans ce cas de figure, on nest pas capable de raliser une cote du dessin de dfinition si son IT<0.3 mm.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 28/39

10.3 Deuxime tude de cas

Cette fois, on ralise sans dmontage de la pice lusinage dun plan paul avec le mme outil. On tudie la ralisation de la cote entre B et C sur laxe vertical. La pice est mise en position dans le porte pice. La surface A nest pas parfaitement en contact sur la surface dappui (cela est du entre autre, au fait que la surface A est une surface brute). On retrouve aussi ce type derreur de positionnement avec une surface usine, la variation tant alors plus faible. On appelle cette variation les dispersions de remise en position. La fraise est en position pour lusinage. Or la position de loutil peut varier en fonction de plusieurs paramtres tel que loprateur (utilisation de la manivelle) ou bien lusure des arte de coupe. Donc la position de surface usine B peut varier. Actuellement il existe un dcalage de la fraise gal d. On retrouve ce mme dcalage pour lusinage de la surface C. Donc la cote fabrique entre les surfaces B et C comprend uniquement les erreurs de repositionnement de la fraise au niveau de plan C : . La cote fabrique entre les surfaces A et B est donc lie aux variations de la position de la fraise et de la surface de rfrence. Au final : lIT de la cote fabrique B-C est plus petit que lIT de la cote A-B. On obtient la rgle dusinage : Il faut usiner un maximum de surfaces sans dmonter la pice. Exemple concret : variation du plan de fraise = 0.1 mm variation = 0.05 mm variation de la surface dappui = 0.2 mm IT cote A-B = 0.3 mm IT cote B-C = 0.05 mm

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 29/39

10.4 Troisime tude de cas

Cette fois, on ralise sans dmontage de la pice lusinage dun plan paul avec le mme outil. 10.4.1 On tudie lusinage dun cylindre en tournage. Etape 1 : on usine le cot droit de la pice (cylindre A). La pice est mise en position dans le porte pice (le mandrin). La position de laxe de la pice brute est mal dfini (ce sont les dispersions de remise en position pour une pice brute). Par contre, laxe de la surface usine A correspond laxe de broche. On remarque que laxe de la surface usine est diffrent de laxe de la partie brute de la pice.

Etape 1 : aprs retournement de la pice, on usine le cylindre B La pice est mise en position dans le porte pice (le mandrin). La position de laxe de A est mal dfinie (ce sont les dispersions de remise en position pour une pice usine). Par contre, laxe de la surface usine B correspond laxe de broche. On remarque que laxe de la surface usine A est diffrent de laxe de la surface usine B.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 30/39

On obtient donc une pice qui est compose de 2 cylindres NON coaxiaux.

Pour diminuer les dispersions de remise en position, il faut utiliser un porte-pice amlior. 10.4.2 Mors durs / mors doux Au moment du serrage de la pice, les mors durs dforment la pice. Donc laxe de la pice nest pas confondu avec laxe du porte pice (et donc de la broche). La surface de contact des mors durs au niveau de la pice est compose de dents. La dformation de la pice a lieu, car la pression exerc par les mors dpasse la pression admissible par la pice. Pour viter les dformations, il faut donc diminuer la pression exerce par les mors. Ci contre, une reprsentation de mors dur

Comme p = F il suffit pour un effort de serrage constant, daugmenter la surface de contact S mors/pice.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 31/39

Dou lutilisation de mors doux, ces mors sont usins afin daugmenter la surface de contact mors/pice. De plus tant usin, laxe de la surface usine sur les mors correspond laxe de broche. La dispersion de reprise sur ce type de montage est donc minimale. Ci contre, une reprsentation de mors doux

Montage en mors dur

Montage en mors doux

11 Rgles dusinage

11.1 En premier lieu

Afin de russir un usinage, il faut vrifier son matriel. Donc, la pice doit tre bien serre dans le porte pice, loutil aussi doit tre bien fix. Il faut parfois rgler les outils (hauteur de pointe en tournage) ou les portes-outils (dgauchissage en fraisage). Il faut aussi vrifier ltat de loutil. Les artes de coupe sont-elles en bon tat ? ventuellement il faut changer les plaquettes carbure. Utilisez le tableau des conditions de coupe pour obtenir Vc, fz et a. Veuillez calculer les conditions de coupe : N, F.

11.2 Association de surface

On a vu prcdemment quil est prfrable dusiner un maximum de surfaces sans dmontage. Cela permet dviter laccumulation des erreurs de mise en position et dusinage. Il faut donc essayer dusiner en mme temps les surfaces lies les unes aux autres par des cotes aux IT les plus faibles. De mme, on essayera dans la mesure du possible de raliser la pice en minimisant le nombre de montage/dmontage de la pice. Attention, il ne faut pas dmonter une pice pour vrifier une cote qui vient dtre usine. Il faut prvoir un moyen de mesure appropri, pour un contrle sur porte pice.

11.3 Choix Ebauche / finition / finition

Il faut naturellement respecter les conditions de coupe, notamment la profondeur de passe maximum donne dans le tableau.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 32/39

Suivant les tolrances des cotes raliser, la surface finale sera obtenu en plusieurs fois. Intervalle de tolrance dune cote mthode 1 mm Obtention directe Qualit 11 (ex : H11), 0.5 mm Ebauche + finition Qualit 7 (ex H7), 0.02 mm Ebauche + finition + finition

11.4 Pour le dbut dun perage

Le foret est un outil relativement flexible. Afin de percer lendroit souhait il faut marquer le trou percer. Utilisation du foret pointer afin de bien marquer la position pour le foret suivant.

11.5 Pour des perages : D > 10 mm

On ne perce pas directement les gros diamtres. Il faut procder par tape. D< 15 : faire des trous tous les 6 mm 15<D<24 : faire des trous tous les 4 mm 24<D<30 : faire des trous tous les 3 mm

11.6 Pour des alsages, qualit du trou H7 ou H8 lalsoir machine

Pour raliser un alsage de D H7 avec un alsoir machine Il faut utiliser un alsoir si la dimension est disponible au magasin. 11.6.1 D<20 Lbauche consiste en la ralisation dun trou : D-2 La finition consiste en la ralisation dun trou : D-0.25 La finition consiste en la ralisation de lalsage : D 11.6.2 D>20 Lbauche consiste en la ralisation dun trou : D-0.5 La finition consiste en la ralisation de lalsage : D

11.7 Tournage de pice longue

Le problme vient principalement de la mise en position. Il faut viter le flchissement de la pice cause des efforts de coupe. Renseigner vous auprs de votre enseignant si le problme se pose.

11.8 Ralisation dune cote

Veuillez viser la ralisation de la cote moyenne. Cote du type : La (200.5), il faut viser la cote de L, (20)

+2 b Cote du type : L+ a ( 201 ), il faut viser la cote de [(L+b)+(L-a)]/2, (20.5)

11.9 Taraudage main

Voir le tableau suivant qui indique le diamtre de perage avant le taraudage. diamtre vis 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 pas 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 diamtre perage 2,5 3,2 4,1 4,9 6,6 8,4 10,1 11,8 13,8 15,3 17,3 19,3 20,8

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 33/39

profondeur filet 0,31 0,43 0,49 0,61 0,77 0,92 1,07 1,23 1,23 1,53 1,53 1,53 1,84 diamtre du lamage 6 8 9 11 14 16 18 22 25 28 31 34 37 CHc profondeur du 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 lamage CHc

12 Ralisation de forme usine

Mise en uvre des outils

13 La commande numrique

13.1 Les repres 13.2 Les codes ISO 13.3 Les cycles dusinage

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 34/39

14 Cration de gammes de fabrication

14.1 Dfinitions

14.1.1 Opration dusinage Cest le fait de raliser lusinage dune surface sur une pice (dressage, chariotage, perage, surfaage ) 14.1.2 Phase dusinage Cest le regroupement dune ou plusieurs oprations ralises sur la pice. La mise en position sera unique, et la pice ne DOIT PAS tre dmonte entre les oprations. On change de phase chaque dmontage de pice. Le contrat de phase est le document qui dcrit la phase dusinage. Les informations devant apparatre sur ce contrat de phase sont : dans le cartouche du haut : - vos nom, prnom et groupe, le numro de gamme choisie, le nom de lensemble, le nom de la pice, la matire de la pice, le type de machine-outil utilise ... dans la partie dessin : la pice est toujours dessine dans la position dusinage. - le dessin de la pice aprs cette phase dusinage (les surfaces non usines en noir, les surfaces usines en rouge), les cotes de fabrication, lisostatisme ou mise en position (en vert), le dessin des outils en position dusinage (en bleu). dans le cartouche du bas : - la dsignation des oprations dans lordre dusinage, le nom des outils utiliss pour chaque opration, les conditions de coupe (vitesse de coupe Vc en m/mn, avance par tour et par dent f en mm/(tr.dent) et frquence de rotation N en tr/mn. 14.1.3 Gamme dusinage Cest le regroupement de lensemble des phases dusinage. La gamme dusinage est le document qui dcrit la mthode complte dobtention de la pice. Les informations devant apparatre sur cette gamme dusinage pour chaque phase dusinage sont : le dessin de la pice aprs cette phase dusinage (les surfaces non usines en noir, les surfaces usines en rouge), lisostatisme ou mise en position (en vert). La pice est toujours dessine dans la position dusinage. la dsignation des oprations dans lordre dusinage, le nom des outils utiliss pour chaque opration.

14.2 Rgles principales

14.2.1 Choix du brut A partir du dessin dfinition, donc de la forme gnrale de la pice il faut choisir le brut de dpart. On essayera de limiter le volume de matire enlever par usinage, on limite les surpaisseurs dusinage. 14.2.2 Association des surfaces On ralise dans la mme phase les surfaces lies entre elle par des cotes serre ou des spcifications gomtriques (coaxialit, perpendicularit ) En effet, on a vu pendant les TP quil est difficile de matriser les erreurs de remise en position de la pice lors du montage/dmontage.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 35/39

14.2.3 Cration des phases On minimise le nombre de montage/dmontage de la pice. On ralise un maximum de surface pour une mise en position donne. 14.2.4 Mise en position sur surfaces usines Lisostatisme sera mis en place afin que la mise en position de la pice soit unique, surtout si vous devez raliser plusieurs fois la mme pice. Pour mettre la pice en position sur le porte-pice choisi, on sappuie sur des surfaces usines. On limine le plus grand nombre de degr de libert sur les plus grandes surfaces. 14.2.5 Choix des machines pour ralisation Par rapport aux associations de surfaces dfinies, il faut choisir la machine qui permet de raliser les usinages dfinis

14.3 Application

A partir du dessin de dfinition du piston, il faut crire sa gamme dusinage.

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 36/39

14.3.1 Etape 1 : choix du brut

62 + surpaisseur => 65

1 mini 1 mini On doit vrifier quil existe ce type de matire au magasin : soit une barre pleine de 65 dont on coupera une longueur de 30 mm 14.3.2 Etape 2 : association des surfaces coaxialit perpendicularit bauche extrieure alsage

14.4 Etape 3 : cration des phases en associant un maximum de surfaces

On met la pice en position dusinage, do lorientation de la pice en phase 20. Attention, le dessin reprsente ci dessous reprsente la pice finale (toutes surfaces usines). Phase 10 Phase 20

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 37/39

A chaque opration, il faut bien choisir loutil. Suivant la qualit dsire, raliser les surfaces en bauche, finition et finition (exemple cas de ralisation dun de tolrance H7) 14.4.1 Etape 4 : mise en position de la pice Attention, la pice est en cours dusinage, dessiner la pice correspondant aux usinages raliser : dans la phase 10, les appuis sont sur du brut dans la phase 20 : les appuis sont sur des surfaces usines Phase 10 Phase 20 4 A A 4

1, 2

1, 2

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 38/39

14.4.2 Etape 5 : rdaction de la gamme dusinage Gamme dusinage Pice : piston Prnom : Phase 10 Machine : tour conventionnel Oprations Outils Dressage de A en Outil dbauche carbure finition Outil dbauche carbure Chariotage de B en Foret pointer Foret ARS finition Alsoir Perage bauche de G perage finition de G alsage de G Dessin + mise en position 4 A

Ensemble : Vrin Nom :

Matire AU4G Groupe : Date :

1, 2

Phase 20 Machine : tour conventionnel Oprations Dressage chariotage de C, D, E en bauche Dressage de E en finition Dressage de C en finition Chariotage de D en finition Alsage et dressage de F, H Outils Dessin + mise en position Outil dbauche carbure 4 A " " " " " " outil alser dresser carbure 1, 2

A. Toumine

Elments de cours : usinage v1.1

page 39/39

15 Contrat de phase

Vous aimerez peut-être aussi

- Guide Tournage FraisageDocument19 pagesGuide Tournage Fraisagemaraghni_hassine759267% (3)

- GammeDocument18 pagesGammeMarwene Eniso Ben Arbia100% (4)

- UsinageDocument40 pagesUsinageCirclips100% (10)

- Usinage Conv-TournageDocument64 pagesUsinage Conv-TournageMarwane NasserPas encore d'évaluation

- UsinageDocument44 pagesUsinageCharaf Leo100% (1)

- Usinage Par Enlèvement de MatièreDocument11 pagesUsinage Par Enlèvement de MatièreMou Hamoudi100% (2)

- Fabrication Mecanique Cours PDFDocument89 pagesFabrication Mecanique Cours PDFDeckard Regis Shaw100% (3)

- Cours Prog - 2 PDFDocument120 pagesCours Prog - 2 PDFmahergarfa90% (10)

- Analyse de Fabrication Et Gammes D'usinage-partie3-Fm-tsmfmDocument47 pagesAnalyse de Fabrication Et Gammes D'usinage-partie3-Fm-tsmfmmaraghni_hassine7592100% (1)

- 5 Present ImparfaitDocument1 page5 Present ImparfaitlolitadzPas encore d'évaluation

- Cours Fabrication MécaniqueDocument47 pagesCours Fabrication Mécaniquezxhmnzao100% (2)

- Gamme D'usinageDocument4 pagesGamme D'usinagemadel201067% (12)

- TP FiletageDocument5 pagesTP FiletageSaid Djaballah100% (2)

- Cours D Usinage de L IsostatismeDocument8 pagesCours D Usinage de L Isostatismeredataliani123100% (10)

- M01 Fabrication Des Pieces D Usinage Simples en Tournage-FM-TSMFMDocument81 pagesM01 Fabrication Des Pieces D Usinage Simples en Tournage-FM-TSMFMJawad Eddaiki90% (20)

- Chapitre 1 Elaboration D - Une Gamme D - UsinageDocument19 pagesChapitre 1 Elaboration D - Une Gamme D - UsinageTouhemi Ben SadokPas encore d'évaluation

- TP Ndeg 2 FraisageDocument13 pagesTP Ndeg 2 FraisageMeriem Meriem100% (1)

- Exercice Conditions de Coupe en Tournage ProfDocument8 pagesExercice Conditions de Coupe en Tournage ProfSebastien Moulinié75% (4)

- Procedes de FraisageDocument23 pagesProcedes de Fraisageمهدية غزلان100% (10)

- APEF & Contrat de PhaseDocument23 pagesAPEF & Contrat de PhaseMou Hamoudi100% (4)

- FraisageDocument34 pagesFraisagetechno musicPas encore d'évaluation

- Cours 1 Et 2 UsinageDocument91 pagesCours 1 Et 2 UsinageTounsi TwensaPas encore d'évaluation

- 2-Differents Types de Machines-OutilsDocument23 pages2-Differents Types de Machines-OutilsAnonymous RQW12imE100% (3)

- Rapport Fabrication MecaniqueDocument25 pagesRapport Fabrication Mecaniquesoufiane100% (6)

- Gamme Usinage Tournage ExempleDocument2 pagesGamme Usinage Tournage ExempleAhmed Janati Idrissi89% (19)

- Exercices Supplmentaires Me CorrigDocument2 pagesExercices Supplmentaires Me CorrigZakaria Nexus92% (12)

- Programmation de Machines Outils À Commande NumériqueDocument86 pagesProgrammation de Machines Outils À Commande NumériqueAlaa Eddine Radh81% (27)

- Regles Sur IsostatismeDocument8 pagesRegles Sur IsostatismeOmar Daali100% (1)

- Fraisage 02Document13 pagesFraisage 02Nezar DhiaPas encore d'évaluation

- Bureau Des MéthodesDocument13 pagesBureau Des MéthodesSafia Lamrani100% (3)

- Procédés Obtention Des SurfacesDocument26 pagesProcédés Obtention Des SurfacesFarouk Keniou100% (1)

- TP Fab - Meca BelhadiDocument14 pagesTP Fab - Meca BelhadiSayh YounessPas encore d'évaluation

- La Cotation FonctionnelleDocument7 pagesLa Cotation FonctionnelleToinou06100% (8)

- Dispersion, Contrat de Phase.Document48 pagesDispersion, Contrat de Phase.khailiPas encore d'évaluation

- Cours Complet EcranDocument1 pageCours Complet EcranFettah Elkallati100% (1)

- Usinage - Phénomène de La Coupe15 PDFDocument49 pagesUsinage - Phénomène de La Coupe15 PDFabdoul aziz zabrePas encore d'évaluation

- Cours Chapitre TournageDocument36 pagesCours Chapitre Tournagemarya.marymarianaPas encore d'évaluation

- Usinage Par Enlèvement de MatièreDocument11 pagesUsinage Par Enlèvement de MatièreNabil GrenoisPas encore d'évaluation

- Tournage Des Pièces MécaniquesDocument11 pagesTournage Des Pièces Mécaniqueskill3rxPas encore d'évaluation

- Prod - Generation de Surfaces PDFDocument7 pagesProd - Generation de Surfaces PDFpierrePas encore d'évaluation

- CoursDocument71 pagesCoursjeff BAKA100% (1)

- Elaborer Un Contrat de Phase Sur (01sciences - Com)Document2 pagesElaborer Un Contrat de Phase Sur (01sciences - Com)Nedrosat87% (15)

- 34 06 Outils de Coupe en Tournage PDFDocument3 pages34 06 Outils de Coupe en Tournage PDFAyoub Otasse100% (2)

- MODULE 3 Fabrication de Pièces D'usinage Simples en Fraisage PDFDocument93 pagesMODULE 3 Fabrication de Pièces D'usinage Simples en Fraisage PDFnawrami60% (5)

- Contrat de Phase Vierge Cours (01sciences - Com)Document1 pageContrat de Phase Vierge Cours (01sciences - Com)Nedrosat100% (4)

- GODET, Pierre. La Pensee de SchopenhauerDocument464 pagesGODET, Pierre. La Pensee de SchopenhauerforneriaPas encore d'évaluation

- Isostatisme-Exos 2Document5 pagesIsostatisme-Exos 2Zakaria Nexus100% (7)

- Overhead Tube Suport (OTS) SuspensionDocument191 pagesOverhead Tube Suport (OTS) SuspensionМиша Жигалкин100% (1)

- Wacker Neuson RD16 Double Drum RollerDocument146 pagesWacker Neuson RD16 Double Drum RollerRichard Sullca CcorahuaPas encore d'évaluation

- Usinage Par Enlevement de MatiereDocument8 pagesUsinage Par Enlevement de Matieremaraghni_hassine7592Pas encore d'évaluation

- Exam Prat TSMFM FF 09Document16 pagesExam Prat TSMFM FF 09Hamza NassibPas encore d'évaluation

- Rapport de StageDocument31 pagesRapport de StageOumaima ElfakiriPas encore d'évaluation

- BW NLi Ca LX 1 FZ U22 IQb 7 K Wel L4 T FROC5 K0 PJM SealDocument53 pagesBW NLi Ca LX 1 FZ U22 IQb 7 K Wel L4 T FROC5 K0 PJM Sealayoubbenali281Pas encore d'évaluation

- Cours Cfao MachineDocument11 pagesCours Cfao MachineMed AliPas encore d'évaluation

- Cours Cfao MachineDocument11 pagesCours Cfao MachineYouness SahraouiPas encore d'évaluation

- Fraisage MSILADocument7 pagesFraisage MSILAOmar BerkachePas encore d'évaluation

- UsinageDocument8 pagesUsinageyousseftrimech4871Pas encore d'évaluation

- TP AffutageDocument12 pagesTP AffutageEya EssayelPas encore d'évaluation

- TP 1 - Doc Synthèse CorrigéDocument23 pagesTP 1 - Doc Synthèse CorrigéOumayma AssefraouiPas encore d'évaluation

- TP1 Tournage 326présentationDocument10 pagesTP1 Tournage 326présentationTalel MissaouiPas encore d'évaluation

- Le Fraisage en RoulantDocument13 pagesLe Fraisage en RoulantAbderrazak MiassarPas encore d'évaluation

- Partie OperationDocument11 pagesPartie OperationAymen AchPas encore d'évaluation

- Frais AgeDocument9 pagesFrais Ageardoleon186Pas encore d'évaluation

- Infographie bidimensionnelle: Explorer le domaine visuel : l'infographie bidimensionnelle en vision par ordinateurD'EverandInfographie bidimensionnelle: Explorer le domaine visuel : l'infographie bidimensionnelle en vision par ordinateurPas encore d'évaluation

- Géométrie descriptive: Déverrouiller le domaine visuel : explorer la géométrie descriptive en vision par ordinateurD'EverandGéométrie descriptive: Déverrouiller le domaine visuel : explorer la géométrie descriptive en vision par ordinateurPas encore d'évaluation

- Lesson Maya FrenchDocument2 pagesLesson Maya FrenchJoryPas encore d'évaluation

- Corrigé 06Document4 pagesCorrigé 06José Ahanda NguiniPas encore d'évaluation

- Scratch Exploration Geo Code Un JardinDocument17 pagesScratch Exploration Geo Code Un JardinalimessaoudiPas encore d'évaluation

- CV MarinaDocument2 pagesCV MarinaMariusPas encore d'évaluation

- Fiche Std2a PoDocument2 pagesFiche Std2a Poceleste77390Pas encore d'évaluation

- MTD Energetiques2Document21 pagesMTD Energetiques2أسامة ابو ياسرPas encore d'évaluation

- Compo 1ère A4Document2 pagesCompo 1ère A4Crepin BAKATRAPas encore d'évaluation

- CCTP Temsia 7-11-22Document21 pagesCCTP Temsia 7-11-22Rabii El HadratiPas encore d'évaluation

- Enquete-Cameroun Planete Des Fonctionnaires Et Ministres Les Plus Riches Au Monde Au Detriment Des Operateurs EconomiquesDocument9 pagesEnquete-Cameroun Planete Des Fonctionnaires Et Ministres Les Plus Riches Au Monde Au Detriment Des Operateurs EconomiquesBernard BiboumPas encore d'évaluation

- Fiche de Suivi Journalier Du Materiel de L'entrepriseDocument4 pagesFiche de Suivi Journalier Du Materiel de L'entreprisengendakumana sylvestrePas encore d'évaluation

- Rongere Quentin Michel Che de Caplong 09240 Montagagne: Objet: Confirmation de Prise en Compte de Votre DéclarationDocument1 pageRongere Quentin Michel Che de Caplong 09240 Montagagne: Objet: Confirmation de Prise en Compte de Votre Déclarationscouivi YouTubeurPas encore d'évaluation

- Devoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 1ère AS (2016-2017) MR RIDHA BEN YAHMEDDocument6 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 1ère AS (2016-2017) MR RIDHA BEN YAHMEDnadiaPas encore d'évaluation

- Diotime Et Les Lions - PrésentationDocument1 pageDiotime Et Les Lions - PrésentationCorina ChioreanPas encore d'évaluation

- 5-Histoires Des SciencesDocument27 pages5-Histoires Des Sciencescharaf eddinePas encore d'évaluation

- Dekra P 4200g 2020 01b Liste Des Documents A FournirDocument3 pagesDekra P 4200g 2020 01b Liste Des Documents A FournirWael LeplusbeauPas encore d'évaluation

- Chapitre XII Ferraillage Des Éléments PrincipauxDocument33 pagesChapitre XII Ferraillage Des Éléments PrincipauxAmin ZawiPas encore d'évaluation

- TP CatiaDocument9 pagesTP Catiabchou100% (2)

- 11 - P16008 - 02 - ISI-20-28-H1 - R0 - LI Schéma de PrincipeDocument1 page11 - P16008 - 02 - ISI-20-28-H1 - R0 - LI Schéma de PrincipeBOUKHATEM MARIAPas encore d'évaluation

- OrdonnancementDocument10 pagesOrdonnancementkrommPas encore d'évaluation

- September 2018: Messaoud MammeriDocument17 pagesSeptember 2018: Messaoud MammeriEco EcoPas encore d'évaluation

- Balzac, Le Roman de Sa Vie - Stefan ZweigDocument449 pagesBalzac, Le Roman de Sa Vie - Stefan ZweigClaude ClaudelPas encore d'évaluation

- Fiche TD1 2024Document8 pagesFiche TD1 2024tchombathiery100% (1)

- Programme Final Du 5th Colloque CIGSDD2023-TEBESSA - Algeria RectifiéDocument17 pagesProgramme Final Du 5th Colloque CIGSDD2023-TEBESSA - Algeria RectifiéBouhadjar MeguenniPas encore d'évaluation

- Chapitre 2Document6 pagesChapitre 2Raouf HarzallahPas encore d'évaluation

- PIC16F87X FinaleDocument51 pagesPIC16F87X Finalewwahib2Pas encore d'évaluation