Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

4 Transistor Bip

4 Transistor Bip

Transféré par

AbdelrrahimDeghmaniCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

4 Transistor Bip

4 Transistor Bip

Transféré par

AbdelrrahimDeghmaniDroits d'auteur :

Formats disponibles

Polytech Elec3 C. PETER V 3.

0

1

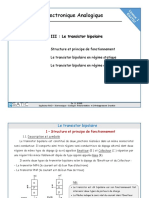

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I Introduction

I.1 Constitution

Pour polariser correctement un transistor, il faut que :

la jonction entre B et E soit polarise dans le sens direct,

la jonction entre C et B soit polarise dans le sens inverse.

I Introduction

I.1 Constitution

Pour polariser correctement un transistor, il faut que :

la jonction entre B et E soit polarise dans le sens direct,

la jonction entre C et B soit polarise dans le sens inverse.

p

n

n

p

n

p

metteur

base

collecteur

p

n

n

Le transistor bipolaire est

ralis dans un monocristal

comportant trois zones de

dopage diffrentes.

On reconnat deux jonctions PN

que l'on peut considrer comme

deux diodes lorsque le transistor

n'est pas polaris.

C

B

E

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

2

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I.2 Symboles, tensions et courants

NPN PNP

grandeurs positives grandeurs ngatives

Loi de Kirchhoff applique au transistor bipolaire : I

E

= I

C

+ I

B

I.2 Symboles, tensions et courants

NPN PNP

grandeurs positives grandeurs ngatives

Loi de Kirchhoff applique au transistor bipolaire : I

E

= I

C

+ I

B

C

B

E

I

E

I

B

I

C

V

CE

V

BE

L'metteur est repr

par la flche qui

symbolise le sens

rel du courant

C

B

E

I

E

I

B

I

C

V

CE

V

BE

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

3

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I.3 Le transistor NPN polaris I.3 Le transistor NPN polaris

Remarques :

- la base est faiblement dope

- la base est trs fine

0 < V

1

< V

seuil

de la jonction PN

La jonction BE est polarise en directe

mais n'est pas passante I

B

= 0 .

Il faut V

2

> V

1

pour polariser correctement

le transistor.

la jonction BC est polarise en inverse,

I

C

= courant inverse = I

CEo

0.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

4

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I.3 Le transistor NPN polaris I.3 Le transistor NPN polaris

V

1

> V

seuil

de la jonction PN

La jonction BE est passante

I

B

> 0, et V

BE

0,6 V.

Ce courant est constitu d'un flux

d'lectrons allant de l'metteur vers la

base.

Les lectrons arrivant dans la base peuvent

rester libres longtemps avant d'tre pigs.

La base tant fine, ils arrivent la 2

me

jonction et passent dans le collecteur.

La majorit des lectrons injects par

l'metteur traversent la base et se

retrouvent dans le collecteur.

Remarques :

- la base est faiblement dope

- la base est trs fine

Il en rsulte un courant positif I

C

de valeur bien suprieure I

B

.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

5

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Lorsque le transistor est polaris correctement, on peut dfinir plusieurs rapports de

courants statiques (courants continus), notamment :

alpha statique

bta statique

DC

est aussi appel gain en courant du transistor.

Ce gain est l'origine de nombreuses applications

Lorsque le transistor est polaris correctement, on peut dfinir plusieurs rapports de

courants statiques (courants continus), notamment :

alpha statique

bta statique

DC

est aussi appel gain en courant du transistor.

Ce gain est l'origine de nombreuses applications

o

DC

=

I

C

I

E

=

I

C

I

C

+I

B

1car I

B

I

C

o

DC

>

0,99transitors classiques

0,95transistors de puissance

DC

=

I

C

I

B

100

DC

300transitors classiques

20

DC

100 transistors de puissance

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

6

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I.4 Le transistor considr comme un quadriple

EC CC BC

I.4 Le transistor considr comme un quadriple

EC CC BC

T

v

1

1

i

2

i

v

2

e

n

t

r

e

s

o

r

t

i

e

Le transistor ayant trois lectrodes, l'une

d'elles sera commune l'entre et la

sortie. Il en rsulte trois montages

principaux.

Montage entre sortie

metteur commun base collecteur

collecteur commun base metteur

base commune metteur collecteur

Les montages correspondant

une permutation entre-

sortie sont sans intrt car ils

ne permettent pas de gain.

V

BE

V

CE

I

B

I

C

V

BC

V

EC

I

B

I

E

V

EB

V

CB

I

E

I

C

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

7

TRANSISTOR BIPOLAIRE

I.5 Rseau de caractristiques (montage metteur commun) I.5 Rseau de caractristiques (montage metteur commun)

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

8

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Remarques :

NPN grandeurs positives ; PNP grandeurs ngatives.

V

BE

ne dpend pratiquement pas de V

CE

, le rseau d'entre ne comporte qu'une

seule courbe.

I

C

dpend faiblement de V

CE

, le rseau de transfert ne comporte souvent qu'une

seule courbe.

La puissance dissipe par un transistor est limite P

max

.

Le rseau de caractristiques est donn pour une temprature dfinie.

Il existe une dispersion des caractristiques pour des transistors de mmes

rfrences.

Ordres de grandeurs : V

BE

: 0.2 0,7 V ; V

CE

: 1 qq 100 V ; I

C

: mA A ; I

B

: A.

Le point de fonctionnement peut tre port sur le rseau.

Remarques :

NPN grandeurs positives ; PNP grandeurs ngatives.

V

BE

ne dpend pratiquement pas de V

CE

, le rseau d'entre ne comporte qu'une

seule courbe.

I

C

dpend faiblement de V

CE

, le rseau de transfert ne comporte souvent qu'une

seule courbe.

La puissance dissipe par un transistor est limite P

max

.

Le rseau de caractristiques est donn pour une temprature dfinie.

Il existe une dispersion des caractristiques pour des transistors de mmes

rfrences.

Ordres de grandeurs : V

BE

: 0.2 0,7 V ; V

CE

: 1 qq 100 V ; I

C

: mA A ; I

B

: A.

Le point de fonctionnement peut tre port sur le rseau.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

9

TRANSISTOR BIPOLAIRE

II Le transistor en commutation

II.1 Rgion de blocage

Pour V

B

= 0, V

BE

= 0 et I

B

= 0 I

C

=

I

B

= 0

La jonction CB est polarise en inverse.

Il existe donc un faible courant de fuite I

CEo

.

En pratique ce courant est nglig et on considre le transistor comme un circuit

ouvert.

On dit que le transistor est bloqu.

II Le transistor en commutation

II.1 Rgion de blocage

Pour V

B

= 0, V

BE

= 0 et I

B

= 0 I

C

=

I

B

= 0

La jonction CB est polarise en inverse.

Il existe donc un faible courant de fuite I

CEo

.

En pratique ce courant est nglig et on considre le transistor comme un circuit

ouvert.

On dit que le transistor est bloqu.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

10

TRANSISTOR BIPOLAIRE

II.3 Rgion de saturation

Pour V

B

> V

seuil

de la jonction PN, on a :

Lorsque V

B

>> V

BE

, on peut ngliger V

BE

, d'o :

Par ailleurs, E = R

C

I

C +

V

CE

, d'o :

Si R

B

, I

B

donc I

C

et V

CE

. Lorsque V

CE

= 0 ,

Si R

B

encore, I

C

= I

Cmax

mais et la relation I

C

= I

B

n'est plus vrifie.

Le transistor est satur : V

CE

= V

CEsat

= 0,2 0,4 V et I

C

E / R

C

.

II.3 Rgion de saturation

Pour V

B

> V

seuil

de la jonction PN, on a :

Lorsque V

B

>> V

BE

, on peut ngliger V

BE

, d'o :

Par ailleurs, E = R

C

I

C +

V

CE

, d'o :

Si R

B

, I

B

donc I

C

et V

CE

. Lorsque V

CE

= 0 ,

Si R

B

encore, I

C

= I

Cmax

mais et la relation I

C

= I

B

n'est plus vrifie.

Le transistor est satur : V

CE

= V

CEsat

= 0,2 0,4 V et I

C

E / R

C

.

V

B

=R

B

I

B

+V

BE

I

B

=

V

B

V

BE

R

B

I

B

=

V

B

R

B

I

C

=I

B

=

V

B

R

B

I

C

=

EV

CE

R

C

=

V

B

R

B

I

C

=

E

R

C

=I

Cmax

I

B

=

V

B

R

B

>

I

Cmax

Si I

B

>> I

C

, le transistor est satur.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

11

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

12

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III Polarisation du transistor (zone linaire)

Polariser un transistor consiste dfinir son tat de fonctionnement par

l'adjonction de sources de tension continues et de rsistances .

Cet tat de conduction est caractris par un point dans chacun des quadrants du

rseau de caractristiques, ce point est appel poi nt de f onct i onnement ou

poi nt de r epos.

III Polarisation du transistor (zone linaire)

Polariser un transistor consiste dfinir son tat de fonctionnement par

l'adjonction de sources de tension continues et de rsistances .

Cet tat de conduction est caractris par un point dans chacun des quadrants du

rseau de caractristiques, ce point est appel poi nt de f onct i onnement ou

poi nt de r epos.

Le point de fonctionnement

caractrise deux variables

indpendantes du transistor : I

C

et V

CE

. Il doit tre choisi dans la

zone linaire, mais en dehors des

zones interdites et doit tre peut

sensible aux variations de

temprature.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

13

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III.1 Polarisation deux sources de tension

C'est un montage peu utilis car il

ncessite deux sources.

III.2 Polarisation une source de tension

III.1 Polarisation deux sources de tension

C'est un montage peu utilis car il

ncessite deux sources.

III.2 Polarisation une source de tension

E=R

B

I

B

+V

BE

(1)

E=R

C

I

C

+V

CE

(2)

I

C

=I

B

(3)

(1)I

B

=

EV

BE

R

B

(3)I

C

=I

B

=

EV

BE

R

B

(2) V

CE

=ER

C

I

C

=ER

C

EV

BE

R

B

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

14

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III.1 Polarisation deux sources de tension

C'est un montage peu utilis car il

ncessite deux sources.

III.2 Polarisation une source de tension

III.1 Polarisation deux sources de tension

C'est un montage peu utilis car il

ncessite deux sources.

III.2 Polarisation une source de tension

E=R

B

I

B

+V

BE

(1)

E=R

C

I

C

+V

CE

(2)

I

C

=I

B

(3)

(1)I

B

=

EV

BE

R

B

(3)I

C

=I

B

=

EV

BE

R

B

(2) V

CE

=ER

C

I

C

=ER

C

EV

BE

R

B

Montage instable

en temprature

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

15

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III.3 Polarisation par pont et rsistance d'metteur

III.3.1 Dtermination approche du point de fonctionnement

On considre I

1

, I

2

>> I

B

I

1

= I

2

>> I

B

.

On en dduit :

On a V

BM

= V

BE

+ R

E

I

E

= V

BE

+ R

E

(I

C

+ I

B

)

Si est grand, I

C

>> I

B

et V

BM

V

BE

+ R

E

I

C

d'o :

On a E = R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

E

= R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

(I

C

+ I

B

) R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

C

et on en dduit

III.3 Polarisation par pont et rsistance d'metteur

III.3.1 Dtermination approche du point de fonctionnement

On considre I

1

, I

2

>> I

B

I

1

= I

2

>> I

B

.

On en dduit :

On a V

BM

= V

BE

+ R

E

I

E

= V

BE

+ R

E

(I

C

+ I

B

)

Si est grand, I

C

>> I

B

et V

BM

V

BE

+ R

E

I

C

d'o :

On a E = R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

E

= R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

(I

C

+ I

B

) R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

C

et on en dduit

V

BM

=

R

2

R

1

+R

2

E

I

C

=

V

BM

V

BE

R

E

=

ER

2

( R

1

+R

2

) R

E

V

BE

R

E

V

CE

=E( R

C

+R

E

) I

C

=EE

( R

C

+R

E

) R

2

( R

1

+R

2

) R

E

( R

C

+R

E

)V

BE

R

E

Stabilit en temprature : si I

C

,V

E

donc V

BE

I

B

I

C

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

16

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III.3.2 Dtermination rigoureuse du point de fonctionnement III.3.2 Dtermination rigoureuse du point de fonctionnement

R

B

=

R

1

R

2

R

1

+R

2

V

B

=

ER

2

R

1

+R

2

E=R

C

I

C

+V

CE

+R

E

( I

C

+I

B

)

V

B

=R

B

I

B

+V

BE

+R

E

( I

C

+I

B

)

I

C

=I

B

V

BE

=valeur moyenne

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

17

TRANSISTOR BIPOLAIRE

III.3.3 Dtermination graphique du point de fonctionnement

En ngligeant I

B

devant I

C

, on a E = R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

C .

On en dduit l'quation de la droite de charge :

III.3.3 Dtermination graphique du point de fonctionnement

En ngligeant I

B

devant I

C

, on a E = R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

C .

On en dduit l'quation de la droite de charge :

Connaissant l'un des paramtres, on

peut en dduire les autres.

I

C

=

EV

CE

R

C

+R

E

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

18

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV Le transistor en rgime dynamique

L'tude en rgime dynamique consiste analyser le fonctionnement d'un transistor polaris

lorsqu'on applique de petites variations l'une des grandeurs lectriques.

IV.1 Analyse d'un montage EC

montage EC entre : base, sortie : collecteur

IV.1.1 Polarisation

En continu (transistor polaris), le point de repos est dfini par les points P

0

, Q

0

et R

0

, de

coordonnes V

CEo

, Ico, I

bo

et V

BEo

.

IV Le transistor en rgime dynamique

L'tude en rgime dynamique consiste analyser le fonctionnement d'un transistor polaris

lorsqu'on applique de petites variations l'une des grandeurs lectriques.

IV.1 Analyse d'un montage EC

montage EC entre : base, sortie : collecteur

IV.1.1 Polarisation

En continu (transistor polaris), le point de repos est dfini par les points P

0

, Q

0

et R

0

, de

coordonnes V

CEo

, Ico, I

bo

et V

BEo

.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

19

Z

C

=

1

jCo

pour o=0 , Z

C

-, circuit ouvert

pour o0 , Z

C

0 si C est grand, court circuit

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.1.2 Petits signaux

C

LE

, C

LS

: condensateurs de liaison.

IV.1.2 Petits signaux

C

LE

, C

LS

: condensateurs de liaison.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

20

Z

C

=

1

jCo

pour o=0 , Z

C

-, circuit ouvert

pour o0 , Z

C

0 si C est grand, court circuit

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.1.2 Petits signaux

C

LE

, C

LS

: condensateurs de liaison.

IV.1.2 Petits signaux

C

LE

, C

LS

: condensateurs de liaison.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

21

TRANSISTOR BIPOLAIRE

On considre la charge infinie. Le point de fonctionnement se dplace alors entre

R

1

et R

2

, Q

1

et Q

2

et P

1

et P

2

.

On considre la charge infinie. Le point de fonctionnement se dplace alors entre

R

1

et R

2

, Q

1

et Q

2

et P

1

et P

2

.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

22

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Remarques :

Quand V

BE

, I

B

donc I

C

et V

CE

.

AV

BE

= V

BE1

V

BE2

<< AV

CE

= V

CE1

V

CE2

amplification de tension mais en opposition de phase.

Les grandeurs lectriques comportent une composante continue et une composante

alternative.

On peut donc dcomposer l'analyse du montage en :

une tude en continu (statique) pour calculer le point de repos,

une tude en dynamique pour calculer les gains.

Remarques :

Quand V

BE

, I

B

donc I

C

et V

CE

.

AV

BE

= V

BE1

V

BE2

<< AV

CE

= V

CE1

V

CE2

amplification de tension mais en opposition de phase.

Les grandeurs lectriques comportent une composante continue et une composante

alternative.

On peut donc dcomposer l'analyse du montage en :

une tude en continu (statique) pour calculer le point de repos,

une tude en dynamique pour calculer les gains.

V

BE

(t )=V

BEo

+v

be

(t )

I

B

(t ) =I

Bo

+i

b

(t )

V

CE

(t )=V

CEo

+v

ce

(t )

I

C

(t ) =I

Co

+i

c

(t )

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

23

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Ainsi en appliquant le thorme de superposition :

Ainsi en appliquant le thorme de superposition :

Q

Q : quadriple quivalent

au transistor en rgime

dynamique.

Statique Dynamique

Si la source E est de bonne qualit, r

0

= 0 :

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

24

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.2 Modle en rgime dynamique

En rgime dynamique, le transistor peut tre considr comme le quadriple

suivant :

En utilisant les paramtres hybrides :

IV.2 Modle en rgime dynamique

En rgime dynamique, le transistor peut tre considr comme le quadriple

suivant :

En utilisant les paramtres hybrides :

v

be

b

i

c

i

v

ce

v

be

=h

11

i

b

+h

12

v

ce

i

c

=h

21

i

b

+h

22

v

ce

h

11

=

v

be

i

b

v

ce

=0

h

22

=

i

c

v

ce

i

b

=0

h

21

=

i

c

i

b

v

ce

=0

h

12

=

v

be

v

ce

i

b

=0

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

25

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Schma quivalent : Schma quivalent :

i

b

v

be

h

11

h

12

.v

ce

i

c

v

ce

h

22

h

21

.i

b

h

11

=

v

be

i

b

v

ce

=0

=

d V

BE

d I

B

V

CE

=cste

h

12

=

d V

BE

d V

CE

I

B

=cste

h

21

=

d I

C

d I

B

V

CE

=cste

h

22

=

d I

C

d V

CE

I

B

=cste

Sur un rseau de caractristiques

: les valeurs des paramtres dpendent du pt de polarisation

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

26

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Remarques :

0 = 0 tan(0) = 0 donc h

12

= 0.

pour de faibles valeurs de I

C

, est trs faible tan() est trs faible donc h

22

0 on peut donc

simplifier le schma quivalent :

On suppose que les paramtres sont rels. Ceci n'est vrai qu'aux basses frquences. Pour les

hautes frquences, les capacits parasites qui existent dans le transistor conduisent des

expressions complexes pour les paramtres.

Les valeurs des paramtres varient avec le point de polarisation du transistor.

Remarques :

0 = 0 tan(0) = 0 donc h

12

= 0.

pour de faibles valeurs de I

C

, est trs faible tan() est trs faible donc h

22

0 on peut donc

simplifier le schma quivalent :

On suppose que les paramtres sont rels. Ceci n'est vrai qu'aux basses frquences. Pour les

hautes frquences, les capacits parasites qui existent dans le transistor conduisent des

expressions complexes pour les paramtres.

Les valeurs des paramtres varient avec le point de polarisation du transistor.

i

b

v

be

h

11

i

c

v

ce

h

21

.i

b

donc i

c

= h

21

i

b

sachant que I

C

= I

B

, on a h

21

=

Si I

C

augmente, les caractristiques

I

C

= f(V

CE

) ne sont plus horizontales

et h

22

n'est plus ngligeable.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

27

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.3 Montages fondamentaux

On considre que l'impdance des condensateurs utiliss est trs faible la

frquence de travail. Ces condensateurs seront donc remplacs par des court-

circuits en rgime dynamique.

IV.3.1 Montage metteur commun

IV.3 Montages fondamentaux

On considre que l'impdance des condensateurs utiliss est trs faible la

frquence de travail. Ces condensateurs seront donc remplacs par des court-

circuits en rgime dynamique.

IV.3.1 Montage metteur commun

La rsistance R

E

est indispensable

pour obtenir un point de fonctionnement

(point de repos) stable en temprature

Le condensateur C

E

s'oppose aux variations de potentiel de l'metteur. Du point de

vue des petits signaux , l'metteur est donc connect la masse.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

28

TRANSISTOR BIPOLAIRE

On considre que l'impdance interne de la source est nulle. En remplaant les

condensateurs par des court-circuit et le transistor par un quadriple quivalent, on obtient

le schma en rgime dynamique suivant :

En rgime dynamique, l'metteur est bien l'lectrode commune l'entre et la sortie.

En ngligeant les paramtres h

12

et h

22

, le schma devient :

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

29

v

s

= v

ce

= - R

C

i

c

i

c

=

1

R

C

v

ce

Droite de charge dynamique : lieu des variations

du point de fonctionnement en dynamique. Il

s'agit d'une droite de pente -1/R

C

.

I

C

V

CE

E

droite de charge dynamique

de pente

1

R

C

E

1

R

B

= R

1

// R

2

E

R

C

+R

E

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Etude statique et dynamique dans le plan I

C

, V

CE

E = R

C

I

C

+ V

CE

+ R

E

I

C

Droite de charge statique : lieu des

points de fonctionnement en statique.

I

C

V

CE

E

E

R

C

+R

E

droite de pente

1

R

C

+R

E

point de

repos

I

C

=

EV

CE

R

C

+R

E

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

30

en charge, on a : v

s

= v

ce

= - (R

C

// R

ch

) i

c

i

c

=

R

C

+R

ch

R

C

. R

ch

v

ce

I

C

E

E

R

C

+R

E

droite de charge dynamique

vide de pente

1/ R

C

R

B

= R

1

// R

2

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Etude dynamique en charge dans le plan I

C

, V

CE

droite de charge dynamique

en charge de pente

1

R

C

// R

ch

v

ce

E

1ch

E

1v

L'excursion maximale de v

ce

est infrieure E

0

.

Elle est limite par le droite de charge dynamique

(point E

1

) et par la zone de saturation.

V

CEsat

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

31

IV.3.2 Montage collecteur commun

schma quivalent en dynamique

IV.3.2 Montage collecteur commun

schma quivalent en dynamique

TRANSISTOR BIPOLAIRE

R

B

= R

1

// R

2

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

32

IV.3.3 Montage base commune

schma quivalent en dynamique

IV.3.3 Montage base commune

schma quivalent en dynamique

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

33

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.4 Caractristiques des montages

On considre le montage comme un quadriple aliment par un gnrateur de Thvenin

e

g

, r

g

et charg par une impdance Z

ch

.

IV.4.1 Dfinitions

IV.4 Caractristiques des montages

On considre le montage comme un quadriple aliment par un gnrateur de Thvenin

e

g

, r

g

et charg par une impdance Z

ch

.

IV.4.1 Dfinitions

Q

R

g

e

g

R

ch

v

1

v

2

i

2

i

1

Z

E

=

v

1

i

1

A

v

=

v

2

v

1

A

i

=

i

2

i

1

A

vg

=

v

2

e

g

=A

v

Z

E

Z

E

+R

g

Z

s

=

v

2

i

2

e

g

=0

ou

v

2

i

2

v

1

=0

si r

g

=0

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

34

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.4.2 Proprits des montages fondamentaux

Applications :

EC : montage amplificateur (tension courant).

CC : montage adaptateur d'impdance (Z

E

fort, Z

S

faible), tage de sparation

entre deux tages dont les impdances sont inadaptes (Z

S1

>> Z

E2

).

BC : montage amplificateur de tension forte impdance de sortie (qualit parfois

recherche en HF).

IV.4.2 Proprits des montages fondamentaux

Applications :

EC : montage amplificateur (tension courant).

CC : montage adaptateur d'impdance (Z

E

fort, Z

S

faible), tage de sparation

entre deux tages dont les impdances sont inadaptes (Z

S1

>> Z

E2

).

BC : montage amplificateur de tension forte impdance de sortie (qualit parfois

recherche en HF).

EC CC BC

ngatif fort (-100) positif (1) positif fort (100)

positif fort (50) ngatif fort (-50) ngatif faible

Z

E

moyenne (1k) forte (100k) faible (20)

Z

moyenne (50k) faible (100) tr!s forte (1")

#

$

#

i

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

35

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.4.3 Association de montages

L'association de plusieurs tages est ncessaire :

soit quand le gain d'un seul tage est insuffisant,

soit quand les impdances d'entre ou de sortie sont inadaptes.

On associe gnralement :

EC + EC : pour obtenir un gain lev

CC + EC : si l'impdance interne du gnrateur d'entre est trop leve

EC + CC : si l'impdance de la charge est faible.

CC + CC : pour obtenir un fort gain en courant.

IV.4.3 Association de montages

L'association de plusieurs tages est ncessaire :

soit quand le gain d'un seul tage est insuffisant,

soit quand les impdances d'entre ou de sortie sont inadaptes.

On associe gnralement :

EC + EC : pour obtenir un gain lev

CC + EC : si l'impdance interne du gnrateur d'entre est trop leve

EC + CC : si l'impdance de la charge est faible.

CC + CC : pour obtenir un fort gain en courant.

tage

1

R

g

e

g

R

ch

v

1

v

2

i

2

i

1

tage

2

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

36

TRANSISTOR BIPOLAIRE

IV.5 Etude des montages transistors PNP

En statique, le signe des courants et tensions du transistor est invers.

En dynamique, l'tude est identique l'tude des transistors NPN.

IV.5 Etude des montages transistors PNP

En statique, le signe des courants et tensions du transistor est invers.

En dynamique, l'tude est identique l'tude des transistors NPN.

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

37

TRANSISTOR BIPOLAIRE

V La rtroaction

La rtroaction est un procd qui consiste renvoyer vers l'entre d'un

amplificateur une partie de la tension de sortie. Le rseau lectrique permettant de

prlever une fraction de la tension de sortie et de la rinjecter vers l'entre se

nomme boucle de rtroaction.

Dans le cas o la rtroaction a tendance augmenter l'amplification du montage

initial, on parle de rtroaction positive ou de raction.

Dans le cas contraire o la rtroaction a tendance diminuer l'amplification, on

parle de rtroaction ngative ou de contre-raction.

V La rtroaction

La rtroaction est un procd qui consiste renvoyer vers l'entre d'un

amplificateur une partie de la tension de sortie. Le rseau lectrique permettant de

prlever une fraction de la tension de sortie et de la rinjecter vers l'entre se

nomme boucle de rtroaction.

Dans le cas o la rtroaction a tendance augmenter l'amplification du montage

initial, on parle de rtroaction positive ou de raction.

Dans le cas contraire o la rtroaction a tendance diminuer l'amplification, on

parle de rtroaction ngative ou de contre-raction.

boucle de rtroaction

amplificateur V

E

V

s

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

38

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Principaux effets de la contre raction :

diminution de l'amplification par rapport au montage en boucle ouverte.

grande indpendance des tensions de polarisation et de l'amplification vis vis

de la dispersion des paramtres des transistors.

amlioration de la linarit.

limitation les oscillations spontanes.

Exemples de rtroaction :

Principaux effets de la contre raction :

diminution de l'amplification par rapport au montage en boucle ouverte.

grande indpendance des tensions de polarisation et de l'amplification vis vis

de la dispersion des paramtres des transistors.

amlioration de la linarit.

limitation les oscillations spontanes.

Exemples de rtroaction :

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

39

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Exemples de rtroaction : Exemples de rtroaction :

Polytech Elec3 C. PETER V 3.0

40

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Thorme de Miller :

On considre un ampli inverseur (V

S

est en opposition de phase avec V

E

) de gain

A. L'impdance Z est une impdance de contre-raction.

D'aprs le thorme de Miller :

Thorme de Miller :

On considre un ampli inverseur (V

S

est en opposition de phase avec V

E

) de gain

A. L'impdance Z est une impdance de contre-raction.

D'aprs le thorme de Miller :

Z

amplificateur

inverseur

V

E

V

s

amplificateur

inverseur

V

E

V

s

Z

IN

Z

OUT

Z

IN

=Z( A+1)

Z

OUT

=Z

A+1

A

Vous aimerez peut-être aussi

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)

- Chekroun StatistiquesDocument89 pagesChekroun Statistiquesotmane100% (1)

- TP 01 Transistors BipolairesDocument4 pagesTP 01 Transistors Bipolairesnourelhouda7171% (7)

- CHP 4 PDFDocument5 pagesCHP 4 PDFdrissPas encore d'évaluation

- Transistor BipolaireDocument16 pagesTransistor BipolaireAkabouch AimadPas encore d'évaluation

- Chapitre Transistor Bip 16-17Document18 pagesChapitre Transistor Bip 16-17abdelkanPas encore d'évaluation

- Transistor BipolaireDocument26 pagesTransistor BipolaireBoubaker Asaadi100% (1)

- TP TransistorDocument2 pagesTP TransistordzmaigaPas encore d'évaluation

- Chap3 Transistors BipolairesDocument17 pagesChap3 Transistors Bipolairesmoez youssefPas encore d'évaluation

- CHAP II - TRANSISTOR BIPOLAIRE 2 OK (10p) PDFDocument10 pagesCHAP II - TRANSISTOR BIPOLAIRE 2 OK (10p) PDFAli OuattaraPas encore d'évaluation

- TP02 Pratique Part01Document4 pagesTP02 Pratique Part01Zain GaradiPas encore d'évaluation

- Transistor BipolaireDocument40 pagesTransistor Bipolairepapemangalli206Pas encore d'évaluation

- 5 Transistor BipDocument45 pages5 Transistor BipfadwanatachPas encore d'évaluation

- Transistors BipolairesDocument22 pagesTransistors Bipolairesanisohn985123Pas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Composants ElectroniquesDocument11 pagesChapitre 3 Composants ElectroniquesRamos KekePas encore d'évaluation

- Enonce BipolaireDocument7 pagesEnonce BipolaireAmina GhardallouPas encore d'évaluation

- Chap5-Transistor Bipolaire 18Document13 pagesChap5-Transistor Bipolaire 18Roland koumanPas encore d'évaluation

- Transistors BipolairesDocument17 pagesTransistors Bipolaireskouassinehemie320Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document24 pagesChapitre 1wafa wafaPas encore d'évaluation

- Chap3-Transistor BipolaireDocument13 pagesChap3-Transistor BipolaireRaphael DjaaPas encore d'évaluation

- FCEE TransistorDocument27 pagesFCEE TransistorSakhir GayePas encore d'évaluation

- Chapitre III Transistor Bipolaire 2020 2021Document11 pagesChapitre III Transistor Bipolaire 2020 2021Douae BerdeiPas encore d'évaluation

- chapitreIIIEF1 (MCIL2)Document7 pageschapitreIIIEF1 (MCIL2)Ãčĥ ŖăfPas encore d'évaluation

- TP3 PDFDocument6 pagesTP3 PDFAmira SabPas encore d'évaluation

- 2 Rappel Cours Transistor Bipolaire 2023Document58 pages2 Rappel Cours Transistor Bipolaire 2023Nøuhãilã BlbchírPas encore d'évaluation

- Cour Sur Les TransistorDocument8 pagesCour Sur Les Transistorharouna souley hegaPas encore d'évaluation

- Chapitre II NadjiDocument21 pagesChapitre II NadjiMaroua BennouiouaPas encore d'évaluation

- TransistorsDocument11 pagesTransistorsMohamed SeyidPas encore d'évaluation

- Tpe Transistor BipolaireDocument20 pagesTpe Transistor BipolairewilliamndongoatoPas encore d'évaluation

- Seance #9Document13 pagesSeance #9Mazama-Esso Moddoh OclooPas encore d'évaluation

- Cours #5 Le Transistor Bipolaire (1er Partie) 2 Me InfoDocument6 pagesCours #5 Le Transistor Bipolaire (1er Partie) 2 Me InfoyassinePas encore d'évaluation

- Transistor GIDocument68 pagesTransistor GIeden edenPas encore d'évaluation

- Transistor Bipolaire1Document23 pagesTransistor Bipolaire1MARYAM ACHIKPas encore d'évaluation

- Ef1 2014 2015 CH4Document6 pagesEf1 2014 2015 CH4Fox BenPas encore d'évaluation

- Transistor Pemière Partie 1Document14 pagesTransistor Pemière Partie 1Mohamed FoudalPas encore d'évaluation

- TP02 Pratique Part02Document8 pagesTP02 Pratique Part02Zain GaradiPas encore d'évaluation

- Le Transistor BipolaireDocument12 pagesLe Transistor Bipolairelassaad khanchouchPas encore d'évaluation

- Montages A Transistor M1 Glen 2019-2020Document12 pagesMontages A Transistor M1 Glen 2019-2020Amadou TraoréPas encore d'évaluation

- Chap3 - Transistor BipolaireDocument31 pagesChap3 - Transistor BipolaireKERY LABAYE Iyan DarielPas encore d'évaluation

- Grain 5.2 - Réseau de CaractéristiquesDocument3 pagesGrain 5.2 - Réseau de CaractéristiquesAYOUB BENHAMOUPas encore d'évaluation

- Chapitre II: Le Transistor Bipolaire: Y.Menchafou Année Universitaire 2022/2023Document60 pagesChapitre II: Le Transistor Bipolaire: Y.Menchafou Année Universitaire 2022/2023Salma SmkPas encore d'évaluation

- TransistorDocument29 pagesTransistorKhaoula ChetouanPas encore d'évaluation

- Le TRANSISTOR BIPOLAIREDocument3 pagesLe TRANSISTOR BIPOLAIREMouhamed KanePas encore d'évaluation

- Electronique Fondamentale2 Chap1Document12 pagesElectronique Fondamentale2 Chap1Nardjes BenPas encore d'évaluation

- Transistors Bipolaires - en Ligne PDFDocument28 pagesTransistors Bipolaires - en Ligne PDFThouraya Haj HssanPas encore d'évaluation

- Transistor Bipolaire: Le Transistor L'élément "Clef" de L'électroniqueDocument119 pagesTransistor Bipolaire: Le Transistor L'élément "Clef" de L'électroniqueNdeye Rokhaya NDOYEPas encore d'évaluation

- Chapitre3 TansistorsDocument13 pagesChapitre3 TansistorsFatimazahrae ABPas encore d'évaluation

- Ab CoursTR PIC EnvoyDocument74 pagesAb CoursTR PIC EnvoyLghazi OumssadPas encore d'évaluation

- ChapIII - Le Transistor Bipolaire - L1 EsaticDocument24 pagesChapIII - Le Transistor Bipolaire - L1 EsaticYynn FerdinandPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 Transistor BipolaireDocument11 pagesChapitre 4 Transistor BipolaireMc R-OnePas encore d'évaluation

- Cours TransistorsDocument84 pagesCours Transistorsmael.lemouroux2002Pas encore d'évaluation

- Le Transistor Bipolaire 2 Me InfoDocument5 pagesLe Transistor Bipolaire 2 Me InfoRiadh MarouaniPas encore d'évaluation

- Annexes Chapitre 3Document5 pagesAnnexes Chapitre 3bsamatrbsPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Transistors en R. StatiqueDocument28 pagesChapitre 3 Transistors en R. Statiquelmons saroutPas encore d'évaluation

- Cours Transistor Bipolaire en Statique - Ea - 2a Ge s3 - 2020-21Document33 pagesCours Transistor Bipolaire en Statique - Ea - 2a Ge s3 - 2020-21Mbarek CherPas encore d'évaluation

- Les Transistors BipolairesDocument12 pagesLes Transistors Bipolairesfād wãPas encore d'évaluation

- Circuits Courant Alternatif Monophase 21 PDFDocument7 pagesCircuits Courant Alternatif Monophase 21 PDFEchafai0% (1)

- Association Des Impedances 22Document5 pagesAssociation Des Impedances 22otmanePas encore d'évaluation

- Kirachof Cor1Document4 pagesKirachof Cor1otmanePas encore d'évaluation

- C - Kirchhoff Corigeee PDFDocument4 pagesC - Kirchhoff Corigeee PDFotmanePas encore d'évaluation

- C Thevenin Corigee.Document6 pagesC Thevenin Corigee.otmanePas encore d'évaluation