Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Memo FTTH

Memo FTTH

Transféré par

Naàmi Sami0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

15 vues19 pagesTitre original

000026_Memo_FTTH

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

15 vues19 pagesMemo FTTH

Memo FTTH

Transféré par

Naàmi SamiDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 19

1/19

MEMO SUR LES RESEAUX FTTH

- Juillet 2009 -

1. Objet du document

Les avantages de la fibre optique comme mdia de transport des signaux

lectroniques ne sont plus dmontrer : capacit quasi-illimite en bande passante,

prennit (la longvit des rseaux de fibres optiques est estime plus de 20 ans),

fiabilit.

Ces rseaux sont depuis de nombreuses annes largement dploys par les

oprateurs, au niveau de leurs boucles de collecte rgionales (e.g. boucles optiques

bases sur des technologies SDH ou CWDM), de leur cur de rseau ou encore des

liaisons internationales (rseaux optiques DWDM).

Aujourdhui, les rseaux optiques arrivent tout naturellement en priphrie du

rseau et jusqu labonn, o les services innovants des FAI (offres Triple-play ,

arrive de la TV HD en relief ou TV 3D) et les besoins grandissant en bande passante

des usagers grand public (dus notamment aux applications de jeu en ligne, de

tlchargement, de partage de fichiers, ainsi qu la multiplicit des ordinateurs au

sein dun mme foyer) et professionnels (visioconfrence, applications temps-rel,

) en font un lment dterminant de larchitecture des rseaux daccs Internet.

Le dploiement de ces rseaux de desserte optique, dsigns par le terme gnrique

FTTx

1

, constitue aujourdhui un enjeu damnagement, dattractivit et de

comptitivit des territoires.

Ils reprsentent des investissements trs importants (notamment sur la partie

terminale du rseau) dpendant des architectures qui seront mises en uvre. Aussi,

il est fondamental que ces architectures respectent une neutralit technologique

favorisant une concurrence saine entre les fournisseurs de services et permettant

doffrir le meilleur service aux usagers, et sappuient sur des principes de

mutualisation des infrastructures afin doptimiser les investissements consentis par

les diffrents acteurs (oprateurs, collectivits territoriales, ).

1

Fiber to the x , pour dsigner le dploiement de la fibre optique jusquau point x ; x pouvant dsigner la

lettre B, C, H, N, O, U, tel que dfini plus loin dans le document.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

2/19

Ce mmo prsente une synthse des informations techniques et rglementaires,

relatives aux rseaux FTTH.

Aprs une introduction aux rseaux de fibre optique ( 2), les chapitres suivants

dcrivent les principes dune architecture FTTH (3) et le cadre rglementaire actuel

(4).

Enfin, un dernier chapitre prsente des principales tapes dune tude de faisabilit

technico-conomique sur la desserte dun territoire en FTTH.

Ce document est proprit de COGISYS. Toute utilisation totale ou partielle des lments contenus dans ce

document doit en mentionner lorigine : COGISYS Juillet 2009.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

3/19

2. Introduction aux rseaux de fibre optique

Les rseaux FTTx peuvent tre classs en deux grandes catgories :

1. Les rseaux de desserte optique jusqu un point de distribution : La fibre

optique est dploye jusquau point de distribution (situ par exemple, lentre

dune Zone dActivit (ZA), ou au cur dun quartier rsidentiel), puis la

distribution terminale des usagers est ralise par une autre technologique (cble,

ADSL, rseaux hertzien, ).

@@

Rseau de

transit / collecte

Rseau de

transit / collecte

RTC RTC

Plateforme de

services (VoD, TV)

Internet

Point de

distribution

Fibre opti que

Autres technos

(cuivre, radio)

Entreprise

Particulier

xDSL, HFC,

WiMax, Wi-Fi,

FTTC

FTTLA

FTTN

Figure 1 : Rseau de desserte optique jusqu un point de distribution

Le point de distribution peut tre situ au niveau :

Dun NRA

2

ou dune station de base (Wi-Fi, Wi-Max). On parle alors de FTTN

(Fiber to the Node),

Dun sous-rpartiteur ou dune armoire de rue (FTTC pour Fiber to the

Cabinet ou Fiber to the Curb ),

Du dernier amplificateur dans le cas des rseaux des cblo-oprateurs

(FTTLA, pour Fiber to the Last Amplifier ) : On parle alors de rseaux HFC

(Hybrid Fiber Coaxial), la fibre optique tant dploye en remplacement du

cble jusquau dernier amplificateur (situ quelques centaines de mtres des

logements), puis prolonge sur la partie terminale par le cble coaxial.

2

Cest le cas aujourdhui des rseaux xDSL ligibles aux offres Triple-play des FAI.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

4/19

2. Les rseaux de desserte optique jusqu lusager, pour lesquels on distingue :

Les rseaux de desserte optique dploys jusquau btiment dune entreprise,

ou au pied dun immeuble (FTTO / FTTB, pour Fiber to the Office / Building).

La desserte interne de lentreprise ou des foyers au sein de limmeuble est

ensuite ralise gnralement via un rseau cuivre .

Les rseaux de desserte optique jusquau foyer de labonn (FTTU / FTTH,

pour Fiber to the User / Home).

Ce sont ces rseaux qui font lobjet de la prsente note.

@@

Rseau de

transit / collecte

Rseau de

transit / collecte

RTC RTC

Plateforme de

services (VoD, TV)

Internet

Fibre optique

Entreprise (FTTO, FTTB)

Particulier (FTTH, FTTU)

Figure 2 : Rseau de desserte optique jusqu lusager

Pour en savoir plus sur : La situation du FTTH

Les rseaux FTTH sont aujourdhui largement dploys en Asie (notamment au Japon

et en Core du Sud) et dans une moindre mesure en Amrique du Nord et quelques

pays dEurope du Nord (Scandinavie).

En France, les principaux acteurs participant au dploiement de rseaux FTTH sont

dune part les collectivits locales (ou leur dlgataires) via les Rseaux dInitiatives

Publique (RIP) (Ville de Pau, Dpartement de la Manche), dautre part les oprateurs

nationaux tels que Orange, SFR, Free et Numricble, via des programmes de pr-

dploiement ou dexprimentations dans les principales agglomrations.

LARCEP recense en France, 20.000 immeubles quips en fibre optique au 1er

trimestre 2009, reprsentant plus de 500.000 foyers ligibles la desserte en fibre

optique.

Le march du FTTH en France peut tre structur en trois zones :

- Les zones trs denses, o la concurrence se fera par les infrastructures, et pour

laquelle lARCEP vient de dfinir les modalits de dploiement et daccs la fibre

(voir ci-dessous),

- Les zones intermdiaires (e.g. zones pavillonnaires) pour lesquelles un co-

investissement priv sera ncessaire, impliquant une troite collaboration entre les

oprateurs,

- Enfin, les zones rurales, non rentables, sur lesquelles un investissement public sera

indispensable pour viter une nouvelle fracture numrique.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

5/19

3. Architectures des rseaux FTTH

Ce chapitre prsente dans un premier temps les diffrentes topologies de desserte

FTTH, puis dcrit le principe de la mutualisation de la partie terminale du rseau.

3.1 Topologies de desserte FTTH

Les rseaux FTTH sont structurs en plaques organises autour dun Nud de

Raccordement Optique (NRO).

Le NRO a un rle quivalent dans le rseau de desserte optique celui ralis par le

NRA dans la boucle locale cuivre.

Il sagit dun local technique abritant les quipements actifs de loprateur et

concentrant les paires de fibres optiques provenant des usagers. Un NRO peut

desservir plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, de foyers.

Dans la topologie du rseau de loprateur, le NRO marque ainsi la frontire entre

son rseau de collecte (en amont) et son rseau de desserte (en aval).

Rseau de

transit / collecte

Rseau de

transit / collecte

NRO

Rseau de desserte

Plaque FTTH

Rseau de collecte

Figure 3 : Localisation du NRO

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

6/19

On distingue deux principaux types darchitecture FTTH :

Larchitecture Ethernet point--point (P2P), pour laquelle une fibre optique

3

par

abonn est dploye du NRO jusquau foyer de lusager.

Larchitecture point-multipoint (P2M) ou PON (Passive Optical Network),

base sur diffrents standards (GPON, EPON) et pour laquelle une fibre optique

peut desservir plusieurs abonns.

Remarque : Il existe un troisime type darchitecture FTTH, larchitecture FTTH active ou

AON (Active Optical Network), base sur la technologie Ethernet Active . Il sagit dune

architecture hirarchique o des commutateurs Ethernet sont insrs entre le NRO et lusager.

Cette architecture nayant pas t adopte par les oprateurs pour des raisons videntes de

cots dinvestissement et dexploitation levs, elle nest pas dcrite ici.

Dans ces deux types darchitecture, les quipements actifs

4

du rseau FTTH se

retrouvent uniquement au niveau du NRO (typiquement, un commutateur Ethernet)

et du logement de labonn (CPE

5

, dont lappellation commerciale est souvent

dsigne Box THD ).

On notera que le terme PON est uniquement utilis pour dsigner les

architectures Point-Multipoint (EPON, GPON) et les distinguer de larchitecture

Ethernet P2P. En toute rigueur, ces deux types darchitecture tant passives, on

devrait plutt parler de PON P2M et de PON P2P.

Les choix retenus par les oprateurs pour leur dploiement FTTH sont les suivants :

Orange utilise le standard GPON.

SFR dploie soit du GPON, soit du P2P, selon les cas.

Free utilise la topologie P2P.

Ces architectures sont dcrites ci-aprs.

3

A noter quil sagit bien dune fibre optique et non dune paire de fibres optiques.

4

Les quipements actifs dsignent les quipements ncessitant dtre aliments lectriquement.

5

CPE : Customer Premises Equipment Equipement terminal appartenant loprateur et situ dans les locaux

de lusager final.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

7/19

3.1.1 Larchitecture P2P

Elle est caractrise par le dploiement dune fibre optique ddie par usager, entre

le NRO et le foyer raccord.

Fibre optique

NRO

CPE CPE

CPE CPE

CPE CPE

Figure 4 : Principe gnral dune architecture P2P

Cette architecture ncessite un investissement initial important mais prsente

lavantage dune gestion simplifie (dbit quasi-illimit par abonn, gestion de la

qualit de service simplifie), et dun cot dexploitation modr. Par ailleurs,

larchitecture du rseau est neutre vis--vis de la technologie employe sur les

quipements actifs.

Les promoteurs du P2P (dont lquipementier Cisco) mettent galement en avant

lvolutivit de la solution (un oprateur pouvant upgrader plus souplement la

liaison de son client, par exemple de 100 Mb/s 1 Gb/s), un cot comptitif (d

la gnralisation de linterface Ethernet).

Mais si en thorie, la technologie P2P permet chaque usager de bnficier dun

dbit de 100 Mb/s ou plus, dans la pratique ce dbit dpendra des capacits des

liaisons de loprateur en amont du commutateur Ethernet situ dans le NRO.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

8/19

3.1.2 Larchitecture PON

Larchitecture PON permet de partager une fibre optique sur une longue portion du

rseau, puis de la diviser en plusieurs fibres sur des distances plus courtes pour

desservir plusieurs abonns.

Dans la pratique, les quipements actifs au niveau du NRO (OLT Optical Line

Terminal) disposent de ports PON permettant dmettre/recevoir des flux /de

plusieurs quipements terminaux dabonns (ou ONT Optical Network Terminal) sur

une unique fibre optique.

Des coupleurs optiques (il sagit quipements passifs de petite taille hbergs dans

les botiers dpissurage), dploys le long du parcours, permettent de sparer le

signal dans le sens descendant et de le combiner dans le sens montant.

Coupleur

optique

Fibre

optique

NRO

ONT ONT

ONT ONT

ONT ONT

OLT

ONT ONT

Port PON

Coupleur

optique

Figure 5 : Principe gnral dune architecture Point-Multipoint

Les architectures PON peuvent tre organises en toile (un coupleur en sortie de

chaque port PON de lOLT dessert n ONT), en arbre (en cascadant les coupleurs, un

coupleur pouvant desservir plusieurs sous-branches) et/ou en bus (srialisation des

coupleurs). Cest larchitecture en arbre qui est la plus souvent dploye, avec deux

niveaux de coupleurs optiques (par exemple, un coupleur situ au NRO ou dans un

sous-rpartiteur optique, et un deuxime coupleur situ au plus prs des abonns,

(i.e. dans limmeuble desservi).

Fibre

optique

NRO

Fibre

optique

NRO

Fibre

optique

NRO

Architecture en toile

Archi tecture en arbre Architecture en bus

Figure 6 : Diffrentes architectures Point-Multipoint

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

9/19

Compare une architecture P2P, larchitecture PON permet un investissement plus

progressif mais prsente des cots dexploitation et de maintenance plus levs

(gestion des abonns plus complexe, interventions au niveau des points de flexibilit

accueillant les coupleurs optiques). On notera galement que le dbit est partag par

lensemble des abonns raccords au(x) mme(s) coupleur(s).

Nanmoins, les dfenseurs du PON (parmi lesquels lquipementier Alcatel)

indiquent quun OLT desservant plusieurs milliers de clients utilisera moins de

cartes quun commutateur Ethernet P2P et de ce fait, aura une consommation

nergtique bien moins leve et ncessitera moins de surface au sol dans le NRO.

Deux standards PON P2M dominent le march :

Ethernet PON (EPON) - IEEE 802.3ah : Ce standard utilise le protocole Ethernet

comme protocole de transport. Il prsente un dbit symtrique maximal de 1,25

Gb/s par port, partag pour un maximum de 64 abonns, et disposant dune

porte denviron 20 km (la porte dpend du nombre dabonns desservis par la

fibre

6

).

Gigabit capable PON (GPON) ITU G.984 : Standard plus rcent, utilisant

lATM ou Ethernet comme protocoles de transport. Il offre un dbit maximal de

2,5 Gb/s (sens descendant) et 1,25 Gb/s (sens montant) par port, partag pour un

maximum de 64 abonns, sur une distance de 60 km environ (fonction du nombre

dabonns par port).

Pour en savoir plus sur : Le partage de la fibre entre usagers

Le mcanisme permettant de sparer/combiner le signal sur la mme fibre optique est

ralis :

Par multiplexage en longueur dondes pour sparer le signal montant du signal

descendant

Par la diffusion du signal dans le sens descendant, avec un mcanisme dadressage de

lquipement terminal destinataire (ONT). Ainsi, tout signal mis par un port de

lOLT est reu par tous les ONT rattach ce port. Le mcanisme dadressage permet

lONT destinataire de slectionner le trafic qui lui est adress.

Par partage de la bande passante dans le sens montant, via une allocation de

ressources ralis par lOLT (chaque ONT ayant un slot de temps allou pour mettre

des donnes).

6

Lattnuation induite par le coupleur est fonction de son taux de partage, la puissance transmise tant dautant

plus attnue le taux de partage du coupleur est lev. Lattnuation est thoriquement de lordre de 3 dB dans le

cas dun coupleur 1*2, 12 dB pour un coupleur 1*32, et 15 dB pour un coupleur 1*64.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

10/19

Pour en savoir plus sur : Lingnierie dtaille du rseau FTTH

Les schmas darchitectures P2P et PON prsents ci-dessus sont volontairement

simplifis et montrent le cheminement des fibres optiques entre le NRO et labonn.

Dans la pratique, il existe galement des sous-rpartiteurs optiques localiss entre le NRO

et les foyers des usagers, introduisant des points de flexibilit dans le rseau.

Ces sous-rpartiteurs optiques peuvent tre placs dans une chambre de raccordement,

une armoire de rue, ou un local technique, et sont quips de botiers de rpartition, de

panneau de brassage optique ou encore de coupleurs optiques (dans le cas dune

architecture PON). Ils ne contiennent pas dquipements actifs.

Un cble optique (contenant gnralement 48, 72 ou 144 fibres optiques selon les zones

desservir) est tir du NRO jusquau premier sous-rpartiteur (il sagit dans larchitecture

GPON dOrange du Point de Distribution de Zone PDZ au niveau dun quartier),

partir duquel, le rseau sera clat pour aller vers les sous-rpartiteurs optiques suivants

(il pourra sagir dun Point dEclatement PE pour desservir un ensemble dimmeubles

lintrieur de la Zone couverte par le PDZ ; ou dun autre PDZ pour desservir un autre

quartier). Un second niveau dclatement du rseau est alors ralis partir du PE pour

raccorder les Points de Raccordement dImmeubles (PRI).

Dans le cas des architectures PON, lemplacement de ces points de flexibilit (autrement

dit les coupleurs) doit tre tudi en fonction des optimisations recherches. Ainsi :

Pour optimiser le taux doccupation des coupleurs optiques (et par extension le taux

de remplissage des cartes PON sur lOLT), il doit tre plac suffisamment haut dans le

rseau de desserte.

Pour optimiser leffet du couplage et rduire la longueur des fibres ddies, il doit tre

situ au plus proche de lusager.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

11/19

3.2 La mutualisation de la partie terminale

Prs des deux-tiers du cot de ralisation dun rseau FTTH dpendent de la

construction des ouvrages, notamment dans la partie terminale du rseau.

Pour diminuer le cot de linvestissement ncessaire au dploiement de la boucle

locale optique et viter des investissements redondants, la rglementation en vigueur

encadre le principe de mutualisation de la partie terminale du rseau (cf. 4 - Cadre

rglementaire sur le FTTH).

Remarque : Comme prcis au 4, le principe de mutualisation a galement

t adopt pour limiter les interventions dans les immeubles.

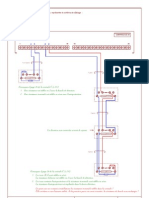

La boucle locale optique peut tre structure en 3 segments :

Le rseau de distribution situ entre le NRO et le dernier local technique de

loprateur situ sur le domaine public (il peut sagir par exemple, dune chambre

de raccordement)

Ladduction en domaine priv, entre la dernire chambre de raccordement et le

local technique du logement, situ sur le domaine priv. Le local technique peut

tre un local usage privatif (cas dune rsidence individuelle) ou un point de

raccordement collectif (cas dun immeuble)

La desserte interne dans le cas dun immeuble collectif, comprenant la colonne

montante lintrieur de limmeuble et le raccordement des logements.

A lintrieur des immeubles dhabitation, les oprateurs dploient gnralement

leur rseau optique en deux tapes :

1. La colonne montante qui dessert chaque tage partir dun boitier dtage,

2. Le raccordement des foyers, depuis le boitier dtage jusquau logement de

lusager, ralis progressivement en fonction des abonnements souscrits.

NRO

Dernire chambre de

raccordement

Limite domaine

publ ic / pri v

Adduction

Immeuble

Colonne

montante

Raccordement

des logements

Local

technique

Boitiers

dtage

Rseau de distribution Desserte interne

Figure 7 : Structuration de la boucle locale optique

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

12/19

Pour en savoir plus sur : Les modes de pose de la fibre optique

Les modes de pose pour la ralisation du rseau de distribution et de ladduction peuvent tre

les suivants :

o La pose sous-terraine, en profitant notamment des rseaux dassainissement notamment

en milieu urbain disposant gnralement de galeries visitables (typiquement les gouts)

ou des rseaux tlcoms existants (fourreaux destins aux rseaux tlphoniques ou aux

rseaux cbls).

o La pose en arien, en profitant des installations (poteaux) et de la bonne capillarit des

rseaux de distribution lectrique ou tlphonique,

o La pose en faade des habitations.

Dune manire gnrale les rseaux secs tels que les rseaux lectriques, tlphoniques, cbls

ou dclairage publics utilisent ces diffrents modes de pose (arien, souterrain, faade) selon

le type dhabitat (pavillonnaire, collectif) et le type de zone (urbaine, pri-urbaine, rurale).

Le rseau FTTH peut tre dploy selon un mode mixte, le rseau de distribution utilisant un

mode de pose (e.g. en arien), et ladduction dans les logements un autre mode de pose (e.g.

souterraine).

Ce principe permet de mettre disposition de lensemble des oprateurs desservant

un immeuble ou un ensemble dhabitations, une infrastructure terminale unique

allant dun local technique dfini comme le point de mutualisation, jusqu lusager.

En amont du point de mutualisation, chaque oprateur dispose de son rseau de

desserte en fibre optique, soit via une infrastructure en propre, soit en achetant du

service (fibre noire ou bande passante) un oprateur doprateurs.

En aval du point de mutualisation, un seul rseau de fibre optique est dploy

(typiquement celui du premier oprateur desservant un usager) et mutualis

lensemble des oprateurs souhaitant offrir des services aux usagers.

Le point de mutualisation marque ainsi la frontire entre le rseau de loprateur

dimmeuble et les rseaux des autres oprateurs. Sauf exceptions dfinies par

lARCEP (cf. 4), il est situ sur le domaine public, en un lieu situ entre le NRO et la

limite du domaine priv.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

13/19

NRO

Oprateur

1

Oprateur

2

Oprateur

3

Oprateur 1

Oprateur 3

Oprateur 2 via

linfrastructure dun

autre oprateur

Point de

mutualisation

Immeuble

Oprateur 1

Segment mutualis

Colonne

montante

Raccordement

des logements

Local

technique

Point de

mutualisation

Oprateur 3

Oprateurs 2 et 3 via

linfrastructure de

loprateur 1

Oprateur 2

Oprateurs 1 et 2 via

linfrastructure de loprateur 3

Segment mutualis

Figure 8 : Principe de mutualisation de la partie terminale du rseau

Pour en savoir plus sur : La localisation du point de mutualisation

En fonction des caractristiques dune plaque FTTH, le point de mutualisation peut tre situ

en amont (e.g. au niveau du NRO) ou en aval (e.g. en pied dimmeuble) du rseau de desserte.

Ainsi, dans les zones faible densit, on favorisera un point de mutualisation suffisamment

haut dans le rseau, permettant de desservir un plus grand nombre de foyers, et apportant

une conomie substantielle pour les oprateurs qui auront moins dinvestissement faire pour

raccorder tous les habitants.

Dans les zones rsidentielles dfinies comme trs denses par lARCEP, le point de

mutualisation peut tre situ au plus prs des logements, y compris sur le domaine priv,

considrant que plusieurs oprateurs seront conomiquement capables de dployer leur

propre infrastructure capillaire, voire disposent dj dune infrastructure optique dans ces

zones.

Cest galement le cas des villes qui disposent de galeries souterraines visitables, le pied

dimmeuble constituant alors un point de rencontre pertinent entre les oprateurs souhaitant

accder limmeuble via des ouvrages de gnie civil (e.g. via les fourreaux de France

Telecom) et ceux disposant de rseaux optiques travers les rseaux dassainissement et

rseaux dgouts.

Dans ces zones rsidentielles, le FTTH se dploiera via une concurrence par les

infrastructures.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

14/19

Ce segment de rseau terminal mutualis est construit et maintenu par le premier

oprateur entrant, dsign loprateur dimmeuble. Charge ce dernier doffrir

ensuite laccs de son rseau aux autres oprateurs qui souhaiteraient fournir des

services aux foyers desservis.

Les oprateurs souhaitant raccorder un usager peuvent, partir du point de

mutualisation, soit accder une fibre ddie du rseau de loprateur dimmeuble

(cas des oprateurs sappuyant sur la technologie P2P), soit partager une fibre avec

dautres oprateurs (cas des dploiements PON).

Pour en savoir plus sur : Laccs aux lignes usagers via le rseau de loprateur dimmeuble

Le raccordement du rseau optique dun oprateur celui de loprateur dimmeuble au

niveau du point de mutualisation, peut se faire de deux manires :

o Lorsquil sagit dun accs via une fibre ddie (cas dun oprateur tiers utilisant une

architecture P2P), le raccordement de la fibre optique de loprateur tiers la fibre optique

de loprateur dimmeuble seffectue alors par soudure. Cette technique permet de

minimiser les interventions ultrieures et rduit laffaiblissement d lpissure (0,1 dB)

o Lorsquil sagit dun accs via une fibre partage (cas dun oprateur tiers sappuyant sur

une architecture PON), le raccordement seffectue alors partir dun panneau de brassage

optique. Laffaiblissement d la connectique est gnralement de lordre de 0,5 dB. Les

rseaux PON disposent ainsi de contraintes plus importantes que les rseaux P2P en

termes de bilan optique.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

15/19

4. Cadre rglementaire sur le FTTH

Trois dispositions importantes favorisent (ou vont favoriser) le dploiement des

rseaux FTTH en France :

1. La mutualisation de la partie terminale du rseau :

La Loi de Modernisation de lEconomie (LME) du 4 aot 2008 a adopt le

principe de mutualisation, obligeant loprateur dsign par le propritaire pour

installer la fibre dans limmeuble, donner accs son rseau, aux oprateurs

tiers dans des conditions non discriminatoires.

Ce principe vise limiter les investissements et les interventions dans la

proprit prive tout en garantissant aux usagers de pouvoir bnficier de la

concurrence pour la fourniture de services trs haut dbit.

LARCEP mne actuellement des travaux pour prciser et formaliser le cadre de

mise en uvre du principe de mutualisation dans les rseaux FTTH :

coordination entre les acteurs, rpartition des rles entre oprateurs et

collectivits (en tant que gestionnaire du domaine public), opportunits de co-

investissement, coexistence des diffrentes architectures, modalits de

dploiement de la fibre, localisation des points de mutualisation et mise

disposition des informations, conditions conomiques dusage de la partie

mutualise du rseau, etc.

Le 23 Juin 2009, lARCEP a propos un premier cadre rglementaire

7

dfinissant

les conditions de localisation du point de mutualisation, les solutions daccs

la fibre optique et le rle de loprateur dimmeuble pour les grands

immeubles des zones trs denses.

Dautres dcisions sont attendues pour la fin de lanne 2009, avec pour objectifs

de dfinir les modalits de dploiement de la fibre optique en dehors de ces

immeubles en zones trs denses (zones rurales ou habitat pavillonnaire en zone

dense).

Dans ces zones moins rentables, la mise en uvre de la mutualisation sera ralise

plus en amont dans le rseau et impliquera ncessairement une coordination forte

entre les acteurs.

7

Cf. sur le site www.arcep.fr :

- Projet de dcision de lARCEP prcisant les modalits de laccs aux lignes de communications

lectroniques trs haut dbit en fibre optique

- Projet de dcision de lARCEP prcisant, en application de larticle L. 34 8 3 du code des postes et

des communications lectroniques, les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les

limites de la proprit prive

- Projet de recommandations de lARCEP relatives aux modalits de laccs aux lignes trs haut dbit

en fibre optique

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

16/19

Pour en savoir plus sur : Les conditions de dploiement de la fibre en zones trs denses

Le cadre rglementaire, fix ce jour par lARCEP, est applicable dans les zones qualifies de

trs denses . Ces zones trs denses concernent aujourdhui les 20 plus grandes

agglomrations franaises, reprsentant 148 communes et un peu plus de 5 millions de foyers

(dont plus de la moiti hors de lagglomration parisienne).

La qualification dune commune comme zone trs dense rpond aux 3 critres suivants :

1. Elle fait partie dune agglomration de plus de 250.000 habitants.

2. La proportion en immeubles de plus de 12 logements est suprieure 20%

3. Il sagit dune commune centre de cette agglomration, ou dune commune priphrique

condition pour cette dernire que la part dimmeuble de plus de 12 logements soit

suprieure 50% ou quun projet priv ou public de dploiement FTTH existe.

La localisation du point de mutualisation devra se situer lintrieur de limmeuble (i.e. sur

le domaine priv) uniquement dans les grands immeubles (i.e. comportant au moins 12

logements) des zones trs denses. En effet, lARCEP considre que ce sont les seules zones o

il est conomiquement viable pour plusieurs oprateurs de dployer leur propres rseaux en

fibre optique proximit des logements, et o il peut donc y avoir une concurrence par les

infrastructures.

Loprateur dimmeuble devra tre en mesure de proposer aux oprateurs tiers des

conditions daccs aux usagers respectant le principe de neutralit technologique vis--vis des

architectures P2P et PON, i.e. soit via une fibre ddie, soit via une fibre partage. Cela

suppose quun oprateur dimmeuble basant son dploiement sur une technologie PON,

complte son infrastructure par des fibres surnumraires, afin de pouvoir proposer des fibres

ddies un oprateur tiers. LARCEP a ainsi retenu lobligation pour loprateur

dimmeuble dinstaller de 1 4 fibres par logement (en fonction du nombre doprateur tiers

intresss par un dploiement dans limmeuble).

Cette architecture de desserte interne multi-fibres tait prement dfendue par loprateur

Free, contrario dOrange qui lui prfrait une architecture mono-fibre

Du point de vue de lusager, la pose de fibres en surnumraires lui permettra de changer plus

facilement de fournisseur de services ou de disposer de diffrents fournisseurs en fonction des

services proposs.

2. Le pr-quipement des nouveaux immeubles compter de Janvier 2010. Cette

disposition dfinie par la LME, impose aux promoteurs dinstaller la fibre optique

(local technique en pied dimmeuble, colonne montante et raccordement des

foyers) dans les immeubles neufs, afin de faciliter larrive des oprateurs.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

17/19

3. Laccs au gnie civil des oprateurs de boucle locale dominants :

LARCEP a impos que France Telecom, en tant quoprateur dominant sur la

boucle locale tlphonique, propose une offre de gros daccs ses ouvrages de

gnie civil aux autres oprateurs.

France Telecom dispose ainsi depuis 2008 dans son catalogue de service dune

offre daccs son gnie civil sadressant aux oprateurs souhaitant dployer des

rseaux ouverts au public en fibre optique capillaire de type FTTx, dans le cadre

des dploiements de rseaux trs haut dbit sur fibre optique pour des

immeubles abritant des locaux principalement rsidentiels .

Par ailleurs, la Commission Europenne sapprte publier une recommandation

prconisant de forcer tout oprateur dominant ouvrir son rseau la

concurrence moyennant une facturation (10 12 % du montant de

linvestissement consenti sur une priode de 5 ans) : Le principe qui sous-tend le

projet de recommandation de la Commission est que les autorits nationales de

rgulation doivent donner accs aux rseaux des oprateurs dominants au niveau

le plus bas possible. Elles devraient en particulier obliger les oprateurs

dominants permettre l'accs leurs gaines, afin que leurs concurrents puissent y

dployer leurs propres fibres optiques, mais aussi imposer des obligations d'accs

physique allant au-del de cet accs aux gaines lorsqu'il n'y a pas de gaines

disponibles ou que la densit de population est trop faible pour assurer la

viabilit d'un modle commercial .

Pour en savoir plus sur : Lamendement Numericable

Un amendement de la LME prvoyait que les oprateurs ayant dj sign une convention avec

un syndic, puisse automatiquement faire voluer son rseau vers la fibre optique, sans avoir

solliciter une nouvelle autorisation.

Cet amendement, favorable au cablo-oprateur Numericable (do son appellation), a t

supprim de la LME par le Snat, car jug anticoncurrentiel, Numericable bnficiant dun

avantage historique de par sa prsence dans de nombreux immeubles.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

18/19

5. Principes dune tude technico-conomique FTTH

La ralisation dun projet de desserte FTTH demande un investissement trs

important qui passera vraisemblablement par lintervention des collectivits

territoriales ( travers des Rseaux dInitiative Publique) dans les territoires jugs

peu rentables.

La mise en place de ces RIP ncessite pralablement la ralisation dtudes en amont

qui permettent de valider la viabilit technico-conomique du projet et de dfinir de

manire plus adquate les stratgies dactions envisageables par la Collectivit.

Ltude technico-conomique du dploiement dun rseau FTTH sur un territoire

comprend 3 tapes principales :

1. Etude de piquetage : Il sagit de raliser des relevs sur le terrain sur la structure

de lhabitat, la densit de logement, les infrastructures existantes, etc. qui

serviront dfinir des poches dhabitat cohrentes et caractriser les plaques

FTTH.

Dans le cas dun projet long terme, une analyse macroscopique sappuyant sur

la connaissance du territoire, complte si besoin par des donnes administratives

(dcoupe du territoire ; type dhabitat urbain, pri-urbain, ou rural, dominante

pavillonnaire ou collectif ; densit de population) et techniques (mode de pose

envisage pour ladduction en domaine privatif) peut se substituer la vritable

tude terrain.

2. Etude de larchitecture des plaques FTTH : Pour chaque plaque FTTH, sont

dcrits la localisation du NRO et des points de mutualisation, le mode de pose

retenue (sous-terraine, en faade, en arien), larchitecture du rseau de desserte

(point--point, PON), le dimensionnement des cbles optiques, .

3. Evaluation du cot de dploiement : A partir des donnes prcdentes et

dhypothses sur le cot de ralisation et dexploitation du rseau, il est possible

de dgager le profil de rentabilit de chaque plaque FTTH, en dterminant pour

chacune delle, le cot moyen de raccordement la prise. On peut ainsi dfinir

diffrentes stratgies daction prenant en considration le primtre des plaques

desservir et le phasage du dploiement.

Memo sur les rseaux FTTH J uillet 2009

19/19

Pour en savoir plus sur : Les critres importants dune tude FTTH

Les choix darchitectures raliss au cours de ces tapes doivent tenir compte des critres

suivants :

Critres techniques : on favorisera une architecture neutre, compatible des diffrents

types darchitectures FTTH retenus par les oprateurs (point point ou point

multipoint),

Amnagement du territoire, pour la dfinition de plaques FTTH pertinentes,

Ralits conomiques du march et notamment lapptence des oprateurs : Un NRO

doit desservir un nombre de prises consquent pour intresser les oprateurs, ces derniers

ramenant la rentabilit dune intervention de leur part, au cot moyen de raccordement

la prise,

Aspects rglementaires, les modalits de dploiement de la fibre tant particulirement

encadres comme on a pu le constater au chapitre prcdent.

Vous aimerez peut-être aussi

- Rapport de StageDocument37 pagesRapport de StageTb Ayda83% (40)

- Bureau D'etude FTTHDocument70 pagesBureau D'etude FTTHNIKIEMA Francklin Powell100% (1)

- Rapport de Stage Jean-EliséDocument41 pagesRapport de Stage Jean-EliséJey Wendyida82% (11)

- Étude Et Installation Du Réseau Optique FTTH - Présenté Par DEHMANI Et NEBBACH. Encadré Par MAZOUZIDocument71 pagesÉtude Et Installation Du Réseau Optique FTTH - Présenté Par DEHMANI Et NEBBACH. Encadré Par MAZOUZIBOUZANA Elamine64% (14)

- PFE Soufiane Hanafi FTTH V1convertiDocument74 pagesPFE Soufiane Hanafi FTTH V1convertiHamza Azgaoui100% (3)

- Cours Reseaux Generalites Fibre OptiqueDocument21 pagesCours Reseaux Generalites Fibre OptiqueTDMA2009100% (2)

- Memoire Fin de Cycle - Deploiement FTTH MixteDocument96 pagesMemoire Fin de Cycle - Deploiement FTTH MixteBenie DE Dieu88% (26)

- MemoireDocument70 pagesMemoireChristian Kapuya83% (6)

- FTTH Comprendre Le Déploiement de La Fibre en 10 Minutes.01 PDFDocument24 pagesFTTH Comprendre Le Déploiement de La Fibre en 10 Minutes.01 PDFoualou100% (3)

- La Technologie Fiber To The Home FTTHDocument15 pagesLa Technologie Fiber To The Home FTTHNizar MouhssinePas encore d'évaluation

- Regles D Ingenierie FTTH V2 Edition 2 PDFDocument38 pagesRegles D Ingenierie FTTH V2 Edition 2 PDFmanu2933100% (3)

- Cas Maintenance Fibre Optique 12Document23 pagesCas Maintenance Fibre Optique 12sevemasse100% (3)

- Stage Fibres OptiquesDocument130 pagesStage Fibres OptiquesFrank Daurel85% (26)

- Formation FTTX YdéDocument15 pagesFormation FTTX YdéAYISSI ABENG Frédéric100% (1)

- StageDocument12 pagesStageNõhä El Madany100% (1)

- Fibre Optique Cours PDFDocument22 pagesFibre Optique Cours PDFzoomtn100% (10)

- Technologie FTTXDocument10 pagesTechnologie FTTXRonaldo Atindokpo100% (3)

- FTTHDocument6 pagesFTTHAmina Ben100% (2)

- Expose FTTHDocument31 pagesExpose FTTHMed Fateh67% (3)

- Projet FTTXDocument10 pagesProjet FTTXDaddah Elbechir100% (1)

- D Ploiement de La Fibre Optique FTTHDocument12 pagesD Ploiement de La Fibre Optique FTTHKarim StopeurPas encore d'évaluation

- Technologie FTTXDocument24 pagesTechnologie FTTXFaty Gueye100% (1)

- Etude Détaillé Du Réseau FTTH (Part 1 and 2)Document18 pagesEtude Détaillé Du Réseau FTTH (Part 1 and 2)بن عمر مالك100% (2)

- Projet FTTXDocument15 pagesProjet FTTXDaddah ElbechirPas encore d'évaluation

- Chapiter3 1Document19 pagesChapiter3 1Ziad Rebahi100% (2)

- Guide Déploiements FTTHDocument24 pagesGuide Déploiements FTTHtest100% (1)

- Cours FTTH ProfDocument9 pagesCours FTTH Profben fatma ahmedPas encore d'évaluation

- FTTHDocument11 pagesFTTHSory Sidibé100% (1)

- Projet Finale Gpon VFDocument32 pagesProjet Finale Gpon VFAbdoulaye DIOUF75% (4)

- Réseau D Accès Fibre Optique en Configuration FTTX - HADJI Et ADJALA - Copie PDFDocument74 pagesRéseau D Accès Fibre Optique en Configuration FTTX - HADJI Et ADJALA - Copie PDFkhaoula latreche0% (1)

- Généralités Sur La Fibre OptiqueDocument16 pagesGénéralités Sur La Fibre OptiqueAnt'Hony KoumbaPas encore d'évaluation

- Memoire FTTH - Simon Descarpentries - M2 AE EPU 2007-2008 - IAE ToursDocument51 pagesMemoire FTTH - Simon Descarpentries - M2 AE EPU 2007-2008 - IAE ToursAyman AniKedPas encore d'évaluation

- FTTH PDFDocument87 pagesFTTH PDFkarim100% (2)

- Expose FTTH DjiléDocument51 pagesExpose FTTH DjiléBenie DE DieuPas encore d'évaluation

- PFE Installation MSAN Et Deploiment de La Fibre OptiqueDocument43 pagesPFE Installation MSAN Et Deploiment de La Fibre OptiqueYassine Tihad100% (2)

- Memoire Fin de Cycle 1Document107 pagesMemoire Fin de Cycle 1Benie DE Dieu100% (2)

- Étude Et Simulation D'un Réseau FTTH Basé Sur La Norme G-PON-convertiDocument96 pagesÉtude Et Simulation D'un Réseau FTTH Basé Sur La Norme G-PON-convertiJacky MichelPas encore d'évaluation

- Memoire Ingenieur Reseaux Telecom Maintenance Fibre Optique Par Kouie GerardDocument79 pagesMemoire Ingenieur Reseaux Telecom Maintenance Fibre Optique Par Kouie Gerardabkarimtc92% (25)

- PFE Rapport Mariem V1Document49 pagesPFE Rapport Mariem V1gharbi mariem50% (2)

- Tunisie ETUDE FTTHDocument27 pagesTunisie ETUDE FTTHzoomtn86% (7)

- Etude D'un Système FTTH (Fiber To The Home)Document76 pagesEtude D'un Système FTTH (Fiber To The Home)asmaa dine88% (8)

- Etude de Cas Reseau FTTH IsgeDocument71 pagesEtude de Cas Reseau FTTH IsgeNIKIEMA Francklin Powell67% (3)

- Procédure SoutenanceDocument19 pagesProcédure SoutenanceMOBIO100% (1)

- Rapport Fibre OptiqueDocument33 pagesRapport Fibre OptiqueSafoine GabtniPas encore d'évaluation

- Réseau À Haut Débit Sur Fibre Optique (ABABOU)Document27 pagesRéseau À Haut Débit Sur Fibre Optique (ABABOU)redaPas encore d'évaluation

- Etude, Conception Et Dimentionnemt D'un Réseau Très Haut Débit Pat (BOUZERAA - DJAMAA) - Encadreur HASHASDocument62 pagesEtude, Conception Et Dimentionnemt D'un Réseau Très Haut Débit Pat (BOUZERAA - DJAMAA) - Encadreur HASHASBOUZANA Elamine100% (2)

- Caractérisation Du Déploiement Optique Résidentiel en FranceDocument130 pagesCaractérisation Du Déploiement Optique Résidentiel en FranceCadet100% (1)

- PfeDocument38 pagesPfeAnouar Aleya88% (8)

- Norme GC FTTHDocument24 pagesNorme GC FTTHzoomtn100% (2)

- Migration Reseau RTC Central ArianaDocument69 pagesMigration Reseau RTC Central ArianaOmar HellelPas encore d'évaluation

- MEMOIRE Mouhamadou ThiamDocument69 pagesMEMOIRE Mouhamadou ThiamMouhamed Thiam100% (3)

- FTTXDocument6 pagesFTTXAnonymous xcJio2100% (1)

- Formation Fibre Optique FTTX PDFDocument47 pagesFormation Fibre Optique FTTX PDFOumar100% (1)

- FTTH La Revolution de La FibreDocument10 pagesFTTH La Revolution de La FibreMoussa CoulibalyPas encore d'évaluation

- Plan Du TravailDocument18 pagesPlan Du TravailAchour Mahamat SalehPas encore d'évaluation

- Cours 2020 15pDocument15 pagesCours 2020 15psowPas encore d'évaluation

- SEQUENCE2Document38 pagesSEQUENCE2FONDJA LEDAGAPas encore d'évaluation

- Chapitre 4Document5 pagesChapitre 4Hocine BitamPas encore d'évaluation

- FTTHDocument8 pagesFTTHDidier HOUNDETONPas encore d'évaluation

- FibreDocument10 pagesFibrebrunoPas encore d'évaluation

- 4 CorpsDocument39 pages4 Corpsmory layePas encore d'évaluation

- Principe SONODocument10 pagesPrincipe SONOzoomtnPas encore d'évaluation

- I - DAS, NAS, SAN, Kesako ?Document7 pagesI - DAS, NAS, SAN, Kesako ?zoomtnPas encore d'évaluation

- File D'attenteDocument5 pagesFile D'attentezoomtnPas encore d'évaluation

- Quelle Est La Puissance N CessaireDocument4 pagesQuelle Est La Puissance N Cessairezoomtn100% (1)

- Tunisie ETUDE FTTHDocument27 pagesTunisie ETUDE FTTHzoomtn86% (7)

- Elaborer Un SdsiDocument60 pagesElaborer Un Sdsizoomtn0% (1)

- CPTPv2.5 Eclairage PublicDocument16 pagesCPTPv2.5 Eclairage PubliczoomtnPas encore d'évaluation

- Cahier Des Clauses Techniques Particulieres Pour Lezennes CCTPDocument30 pagesCahier Des Clauses Techniques Particulieres Pour Lezennes CCTPzoomtnPas encore d'évaluation

- Norme GC FTTHDocument24 pagesNorme GC FTTHzoomtn100% (2)

- Cahier Des Charges Types IPBX PDFDocument53 pagesCahier Des Charges Types IPBX PDFzoomtnPas encore d'évaluation

- Normes Télécom PDFDocument29 pagesNormes Télécom PDFzoomtnPas encore d'évaluation

- Schéma DirecteurDocument5 pagesSchéma DirecteurzoomtnPas encore d'évaluation

- Cahier Des Charges Types IPBX PDFDocument53 pagesCahier Des Charges Types IPBX PDFzoomtnPas encore d'évaluation

- Comment Faire Pour Realiser Sa DomotiqueDocument5 pagesComment Faire Pour Realiser Sa DomotiquezoomtnPas encore d'évaluation

- CCTP GTBDocument21 pagesCCTP GTBzoomtnPas encore d'évaluation

- Cahier Des Charges Types IPBXDocument53 pagesCahier Des Charges Types IPBXzoomtnPas encore d'évaluation

- Systèmes D'informationDocument80 pagesSystèmes D'informationSelma Sousou100% (2)

- Dimentionnement D'un Réseau WifiDocument80 pagesDimentionnement D'un Réseau Wifizoomtn100% (5)

- Fibre Optique Mesure Et RecetteDocument43 pagesFibre Optique Mesure Et Recettemacao100100% (1)

- Tunisie Immobilier N77Document60 pagesTunisie Immobilier N77zoomtnPas encore d'évaluation

- Cablage ILSDocument1 pageCablage ILSzoomtnPas encore d'évaluation

- Serie AmplificateurDocument4 pagesSerie AmplificateursamiPas encore d'évaluation

- Electro td3Document2 pagesElectro td3Nour Ben NasserPas encore d'évaluation

- Signal 1Document81 pagesSignal 1fatima zahra ettalhyPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 DSP 2020-2021Document33 pagesChapitre 3 DSP 2020-2021M'hamed Saadi BachirPas encore d'évaluation

- Re - ch5 - p2 Hacheur SerieDocument13 pagesRe - ch5 - p2 Hacheur Serieyassmine guennouniPas encore d'évaluation

- Devoir 2 Modele 1 Informatique 1ac Semestre 1Document2 pagesDevoir 2 Modele 1 Informatique 1ac Semestre 1Azhar El Jana100% (2)

- Relais Electromecanique Important PDFDocument5 pagesRelais Electromecanique Important PDFBen Salah IssamPas encore d'évaluation

- Article Antennna Endfed QSPDocument6 pagesArticle Antennna Endfed QSPJorge MarinPas encore d'évaluation

- El Asmar MohamadDocument154 pagesEl Asmar MohamadWelcoPas encore d'évaluation

- Commutation de Paquet PDFDocument2 pagesCommutation de Paquet PDFBatPas encore d'évaluation

- HACHEURDocument10 pagesHACHEURflammePas encore d'évaluation

- EEA L3 - ArchitectureDocument30 pagesEEA L3 - ArchitectureMoussa Amadou AlmoustaphaPas encore d'évaluation

- Chap 7 Les Oscillateurs Non SinusoïdauxDocument48 pagesChap 7 Les Oscillateurs Non SinusoïdauxBenhejjam Salah100% (1)

- Génie Automatique Et Informatique Industrielle: ObjectifsDocument4 pagesGénie Automatique Et Informatique Industrielle: ObjectifskoyabePas encore d'évaluation

- Analyse HarmoniqueDocument3 pagesAnalyse Harmoniquesid ali saidjPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Le CablâgeDocument14 pagesChapitre 3 Le CablâgeLoulica Danielle Gangoue mathosPas encore d'évaluation

- Extrait Methodologie Campagnes QOS 2G 3GDocument40 pagesExtrait Methodologie Campagnes QOS 2G 3GMahamadou Ousseini BarkiréPas encore d'évaluation

- La Reaction Negative Ou Contre-Reaction (CHRETIEN-RP135 1959 4p)Document4 pagesLa Reaction Negative Ou Contre-Reaction (CHRETIEN-RP135 1959 4p)Christian FassierPas encore d'évaluation

- Guide de L'installateur Des Stations VSAT Ver1.41Document45 pagesGuide de L'installateur Des Stations VSAT Ver1.41Elecfort Alger100% (2)

- Cours 1 - Le Réseau GSM, GPRS Et EDGE PDFDocument77 pagesCours 1 - Le Réseau GSM, GPRS Et EDGE PDFToudjani Anouar50% (4)

- DSP Programmation CDocument86 pagesDSP Programmation Cyoussefbenfrija25Pas encore d'évaluation

- Electronique Fondamentale2 Chap1Document12 pagesElectronique Fondamentale2 Chap1Nardjes BenPas encore d'évaluation

- 3PHYDocument59 pages3PHYKhaled LechhebPas encore d'évaluation

- Rapport SarraDocument82 pagesRapport SarraAnouar AleyaPas encore d'évaluation

- Petite Histoire de L-Ordinateur-diapos TICEDocument21 pagesPetite Histoire de L-Ordinateur-diapos TICElaamssPas encore d'évaluation

- 02 Debut Structurelle ComportementaleDocument5 pages02 Debut Structurelle ComportementaleFabrice FotsoPas encore d'évaluation

- TP Cdma 1Document3 pagesTP Cdma 1sam samoPas encore d'évaluation