Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Module 31 Projet de synthese-TFM PDF

Module 31 Projet de synthese-TFM PDF

Transféré par

Majda El AouniTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Module 31 Projet de synthese-TFM PDF

Module 31 Projet de synthese-TFM PDF

Transféré par

Majda El AouniDroits d'auteur :

Formats disponibles

ROYAUME DU MAROC

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION R ECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

R SU M D E T H O RIE

&

G UID E D ES T R A VAU X PRA TIQ U ES

MODULE

PROJET DE SYNTHESE

N: 31

SECT EU R : F A B RIC ATIO N MEC A NIQ U E

SPECIALIT E : Te chnicien en F abric ation M caniq ue

NIVEA U : T echn icie n

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

D ocu me nt lab or p ar :

N o m et pr no m

NICA DO RINA

EFP

CDC G n ie Mcan iq ue

Direction

DRIF

R visio n lin guistiqu e

Validation

-

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

OBJECTIF DU MODULE

MODULE 31 : PROJET DE SYNTHESE

Code :

Du re : 1 08 h

OBJECTIF OPRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT

C O MP OR TE ME NT AT TE N DU

Po ur d mo ntrer sa com ptence, le stagiaire doi t raliser des pr ojets en

Fabrication Mcanique selon les condi tio ns, les critres et les

prcisions q ui sui vent.

C ON DI TI O NS DV AL U ATI O N

Travail indi vi duel

A partir de :

- Dossier de fabricatio n

- Plan de fabrication

- C onsi gnes d'instr uctio ns

A laide :

- M oye ns d'usina ge conven tio nnels qu ips

(Tours, fraiseuses, rectifieuses et perceuses)

- Di vers lments d'ab locage

- Instru ments de mesure et de contr le

- Matire appr oprie

- Ou tils cou pants

- Doc umen tatio ns techniq ues pertinen tes

(form ulaires, abaq ue, notes)

- Matriel de man utent io n

- Ou tils appr opris aux trava ux

C RI TR ES GN R A U X D E PER F OR M A N CE

Respect des rgles d'hyg ine et de scurit.

Dfini tio n des paramtres et des cond iti ons de cou pe

Prparation du p oste de travail

Interprtatio n des docu men ts de fabrication

Matr ise des techni ques d'usi nage

Dextrit man uelle

Matr ise des techni ques d'usi nage de bases, spcifiques et

comp lexes

C onf ormi t de la pice

Respect des temps allo us

( s uivre )

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

OBJECTIF OPRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT (suite)

PR CI S I ONS S U R LE

C O MP OR TE ME NT AT TE N DU

C RI TR ES PA RTI C ULI E RS DE

PER FO R M A N CE

A. Suivre e t a ppliquer les consigne s

- Inte rpr ta tion des proc dures

B. Lire e t inte rpr te r un dos sier de

- Inte rpr ta tion des ins truc tions

- Inte rpr ta tion des s ym bole s relatifs au pla n

- Dterm ina tion a d qua te des be s oins :

Proc d s opra tionnels

quipe ment e t outilla ge s pc ifiques

O utils d'us ina ge e t de c ontrle

M oye ns de s curit e t de m anute ntion

fa brica tion

C. Pr pa rer les op ra tions d'usina ge

D. S lec tionne r les outils de c oupe e t de

contrle

E.

F.

R gle r les dive rs et diffre nts moye ns de

fa brica tion

Ra lise r le s opra tions d'us ina ge

Choix a ppropri des outils de c oupe

va lua tion de l'ta t des outils de c oupe

Choix a ppropri des outils de mes ure

ta lonna ge c orrec t des outils de me s ure

- Ra lisa tion c orrec te d'a bloca ge de la pice

dure c orrec te de sc urit

- Proc

De la pi ce

Des outils de c oupe

Des m onta ges

De l'opra te ur

- R gla ge a ppropri de s pa ram tres d'us ina ge

et de fonc tionne me nt du m oye n de

ra lisa tion

-

Re spect de la chronologie de s op rations

Re spect des te chniques d'e xc utions

U tilis ation sc urita ire des m oye ns

Contrle du produit

Re spect des te m ps a lloue s

G. Contrle r la pice

- Contrle vis ue l du produit

- A bse nce de ba vure

- Propret du produit

H. Entre tenir le poste de tra va il

- Ra nge me nt c orrec t du poste de tra va il

(O utilla ge e t quipe me nts s pc ifique s)

- Ne ttoya ge c orrec t du pos te de tra vail e t de

ses c om posa nts

I.

- Q ua lit de l'informa tion tra ns m ise

- Traa bilit du produit (F ic he s uive use)

Cons igner e t re ndre c om pte

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

OBJECTIFS OPRATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE ST AGI AI RE DOIT M AT RISE R L ES S AVOI RS, S AVOIR -F AI RE, S AVOI R P E RCE VOI R O U

SAVOI R T RE JUGS P R AL ABLES AUX APP RE NTISS AGES DI RE CTE ME NT REQ UIS PO UR

LATTEI NT E DE L OB JE CTI F DE P REMI E R NIVE AU, TE LS Q UE :

Av ant d ap pren dre sui v re et ap pliq uer d es consig n es (A) :

1.

Com pre ndre le bie n fond des c ons igne s

Av ant d ap pren dre li re et int erp rt er un d ossier d e fab ri cat io n (B) :

2.

Com pre ndre les doc ume nts et les objec tifs

Av ant d ap pren dre p rp arer les o prat io ns d'usin ag e ( C) :

3.

Sa voir d te rm ine r se s be soins m at rie ls

Av ant d ap pren dre s lecti onn er les o utils d e coup e et de co ntrl e ( D) :

4.

5.

Conna tre la norma lisa tion des outils de c oupe

Conna tre le s outils de contrle e t de me sures

Av ant d ap pren dre rgl er l es di vers et diff rents mo y ens d e fab ri cati on ( E) :

6.

7.

8.

Conna issa nce des ris ques s ur mac hine outil

Ma trise des opra tions de bases s ur mac hines outils

A voir le s ouc i de l'a utonom ie

Av ant d ap pren dre ralis er d es o prat io ns d'usin ag e ( F):

9.

10.

11.

12.

Conna tre le s bas es de ca lc uls profes s ionne ls

Conna tre le s ris ques pote ntiels d'une m achine outil

A voir un a utonomie de c onduite des mac hines outils

tre res ponsa ble de s on tra va il.

Av ant d ap pren dre co ntrl er l a pi ce (G) :

13. Ma triser l'utilisa tion de s moye ns de me sure

14. A voir le s ouc i des obje ctifs de qualit

Av ant d ap pren dre ent ret en ir l e post e d e trav ail (H):

15. Se pr occ upe r de la propre t du lie u de tra va il

16. A voir le s ouc i de l'orga nisa tion e t du ra nge me nt

Av ant d ap pren dre co nsign er et rend re co m pt e (I):

17. A voir le s ouc i de tra ns me ttre une informa tion objec tive

18. Com pre ndre l'utilit de la traa bilit des informa tions

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

P

PRO

ROJE

JET

T DE S

SYN

YNTH

THES

ESE

E

SOMMAIRE

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

R AL ISAT IO N D ENSEMBL E M CANIQ UE C O MPO S D E P ICE S P O L YVAL ENT ES

CHAPIT RE 1

PLANIFICATIO N DUN PRO DUIT . ..................8

1. Analyse des diffrentes tapes dlaboratio n du plan nin g . .8

CHAPIT RE 2

DO SSIER DE F ABRICATIO N 14

1. Les co mp osants du n dossier de fabrication .14

2. La cotation de fabrication 19

3. Con trat de phase prvision nel 21

4. Fiche de rglage ...................23

5. Fiche dinstructions dtailles 25

6. Dessin do utilla ge ..25

CHAPIT RE 3

PRO CEDES DUSINAG E 27

1. Relation pice/machine - o util ...27

2. Typ ologies des procds dusina ge .28

CHAPIT RE 4

L ES DIFF ERENT S T YPES DE MACHINES .32

1. Types de machines 32

2. Type de co m ma nde 33

3. Les for mes sim ples usinables 34

CHAPIT RE 5

CHO IX DES O UT IL S DE CO UPE .36

1. Les diffrents types doutils 36

2. Les porte- ou tils ...41

CHAPIT RE 6

T YPES DE PO RT E-PIECES ..43

1. Gnralits ..43

2. Diffrents types de p orte -pices ...43

3. Porte- pices standar d ..44

4. Porte- pices ddis spcifiques chaq ue phase .48

5. Spcificits de quelques p orte -pices .50

6. Exem ple de porte -pice ddi spcifique une p hase 52

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

CHAPIT RE 7

L ES PARAMET RES DE CO UPE ........................................................55

1. Principe .55

2. Explications des critres de choix .56

3. Les paramtres de cou pe .57

4. Rglage des conditi o ns de cou pe .57

5. Le cas d u tour nage 58

6. Cas d u fraisage ..59

7. For m ulaire ...59

8. Tableau des co nditions de co upe .60

CHAPIT RE 8

REGL ES DUSINAG E ..61

1. Associatio n de surface .61

2. Choix Eba uche / finition / finition ..61

3. Po ur le dbu t dun perage .. ..62

4. Po ur des perages : D > 10 m m .62

5. Po ur des alsages , qualit du trou H7 ou H8 lalsoir machine .62

6. D < 20 .62

7. D > 20 .62

8. To urna ge de pice lon gue 62

9. Ralisation d une cote .. 62

10. Tarau dage main 62

11. Consig nes de scurit relatives aux travaux sur mac hines .63

CHAPIT RE 9

CONT RO L E DE L A PIECE F INIE .. .64

1. Instru ments de co ntrle sans mesure .64

TRAVAUX PRAT IQ UES ..66

Applicatio n1. Fabrication dun cor ps de vrin ................67

Applicatio n 2. Usina ge des 4 roues et des axes dune voiturette ...72

BIBL IO G RAPHIE ............................85

Chapitre 1

Planification dun produit

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Pour cette application, on se place dans un contexte particulier

de r alisatio n :

un pro duit uniqu e ;

un atelier libr dautres productions, ce qui est rarement la

ralit.

Le produit tudi est un support de perce use

portative

permettant plusieurs configurations de travail. Il comprend deux

pices principales en alliage daluminium coul (fabriqu dans

un autre secteur de lentreprise). Elles sont compltes par un

certain nombre de pices annexes achetes (les composants)

ou usines. Dans ce dernier cas, lentreprise se procure la

matire doe uvre so us for me d e b arres dacier tires.

Lunit de prod uction co mporte des centres dusina g e et des

tours co mma n d e n u mriq ue.

Figure 1

Ens embl e porte- perc eus e

1. An alyse des d iffren tes tap es dlaboration d u p lann in g

Prsentation d u produ it

La figure 1 et la figure 2 prsenteront le porte-perceuse en situation ainsi que les diffrentes

ta pes de s a fabricatio n.

Etape 1 : n o men clature d u porte-perceu se (fig. 3)

Cette nomenclature permet de trouver, chaque niveau dantriorit, les actions mener pour

per mettre la fabrication du pro duit.

Etape 2 : o rg an isation d es ph ases et b ilan d es temps de fabrication (fig. 4)

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

La production tant organise sur machines commande numrique, le nombre de phases est

rduit. Le bilan fait ap p aratre, pour cha qu e phase, le temps de prp aration et le te mps

dusinage dune pice. Le temps de prparation correspond ici au temps dimmobilisation de la

mac hine av ant et apr s cha q ue ph ase d e ralisation du n lot.

Etape 3 : temps de p ro du ctio n (fig. 5)

Aprs u n e tu d e tech nico-co no mi qu e n on d velop p e ici, on p eut dfinir la taille d es lots. Ici

on c hoisit de fa briq uer les pices p ar lots d e d ouz e. L e bilan des te mps de pro duction prse nte,

po ur cha q ue lot, les te mps da pprovision n e ment et les te mps d e fa brication.

Etape 4 : p lan ning p rvisionn el d e pro du ction (fig. 6)

C e diagra mme p er met de c ad e ncer le fonction ne me nt d e latelier poste par p oste et ch a qu e

instant.

Etape 5 : p lan ning d es ch arges et d es ressou rces (fig. 7)

Il indiqu e les taux d e ch arg e d es p ostes d e travail tout a u lon g dun e se main e, p ar exe mple. Il

facilite la tch e d u tech nicien dordo nn a nce me nt lorsqu il doit intgrer u n e n ouv elle pro duction

da ns latelier.

Etape 6 : g estio n d es app ro visio nn emen ts

C ette t ap e p er met de s avoir qu elles d ates il fa ut env oyer les co mma nd es d e fo urnitures, de

co mpos ants et de matires pre mir es. C es env ois tie nn e nt co mpte de la p olitiqu e d e g estio n

des stocks et d es acc ords co mmerciaux p asss avec les fournisseurs et so us -traita nts.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

M o d u le 1 5 M. G . P .

C. D. C . G . M.

P rojet de sy nt hs e

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

10

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 3. Nomencl atur e du porte -per c eus e

Figure 4. Or ganis ati on des phas es par pi c e

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

11

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 5. Bil an des temps de pr oducti on par pic e pour un l ot

Fig ure 6. Pl anning pr visionnel i ntgr ant l a fabricati on du porte -per c eus e

dans un atelier dj c har g

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

12

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 7. Pl anni ng des char ges et des r es sourc es de lateli er s ur une pri ode de ci nq j ours

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

13

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 2

Le dossier de fabrication

Le processus industriel est lenchanement des actions ncessaires la mise en oeuvre dun

proc d , mo de dlabor ation impliqu ant la mise en oe uvre de moy ens d finis.

C e proc essus est co nsign d ans un ens e mble d e d ocu me nts ap p el do ssier d e fab ricatio n .

1. Les co mpo san ts d un d ossier de fabrication

1.1 Dessin d ensemble et n o menclature (fig. 1)

Le dessin den semb le reprse nt e la solution ad o pt e pour le mc a nisme raliser. Il

co mporte lindication des con d itio ns fon ctionn elles (jeux, ...) ainsi que les dimen sio ns

essentielles .

1.2 Dessin d e dfin ition d e prod uit fin i (fig. 2)

D essin relatif une pice dun ens e mble dfinissa nt sans a mbigut, les surfaces

fon ctionn elles savoir :

leurs fo rmes ,

dimen sio ns et po sitio ns ,

tats d e surface ,

matriau et traitemen ts ven tu els .

Les surfaces enveloppes ne sont reprsentes qu titre indicatif (encombrement, esthtique,

...) et pourront tre remises en cause par le bureau des mthodes dobtention du brut par

exe mple. Ce doc u ment constitue une tape per metta nt den ga ger le dialo gu e entre les

mth o des et la fa brication.

1.3 Avan t-pro jet dtud e d u brut (fig. 3)

labor par le bureau des mthodes du brut, cette tude permet de dfinir les formes et

darrter le proc d .

Ce doc u ment ne co mportera auc un e cote mais des renseig ne me nts sur les dp ou illes et

lemp lacemen t du plan de jo in t .

Exemp le

La pice est e n alliage dalu miniu m. Le proc d dobt entio n d u brut ch oisi est le mo ulag e e n

mo ule mt alliqu e.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

14

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 1. Dessi n d ens emble : appar eil a sc ul pter

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

15

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 2. Dessi n de dfi niti on du pr odui t fi ni

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

16

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 3. Pr oj et d env el oppe br ute

1.4 Avan t-pro jet dtud e d e fab ricatio n (fig. 4)

Lavant-pr ojet dtud e d e fa brication (p ag e suivant e) contient un certain no mbre dinfor mations.

la suite ord on n e des ph ases : 1 0, 2 0, p o ur cha qu e p h ase,

la d sign atio n d es diffrent es op rations,

la mise en p ositio n et sa justificatio n,

les moy ens mat riels mis en o e uvre,

un e silho uette de la pice avec :

le rep ra ge des s urfaces usin es et c elui des surfac es q ui servent la mise en position,

la mise en vide nce des surfac es usin es (trait fort),

la sy mb olisatio n d e la mise e n p osition,

les cotes fa briqu es n o n chiffres.

REMARQ UE

En fo nctio n d es moy ens, plusieurs av ant -pr ojets sont p ossibles.

Lavant-pr ojet trait met e n oe uvre u n e MO C N et d es mac hines co nve ntion nelles.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

17

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

nota : s eul es ont t i ndiques les s pcific ations lies l a mi s e en positi on.

Figure 4. Av ant- proj et d tude de fabric ati on

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

18

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

1.5 Cho ix d u n mod e o prato ire

Lavant-pr ojet dtud e d e fa brication d finit lordre es p has es.

2. La cotation d e fab rication

La c otation de fa brication per met d e d ter min er les spcificatio ns o bte nir pour ch a qu e p has e.

2.1 L a cote fabriqu e

Dfin ition : une cote fabriqu e est lense mble des dimen sio ns dfin ies entre deux

su rfaces concernes dune mme phase, dimensions mesures sur les pices dune

srie ralis e.

Les surfac es co ncern es du n e m me p has e so nt :

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

19

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

les surfaces qui sont ralises dans la mme p hase,

les surfaces qui participent la mise en position des pices dans le porte-pice de la

phase.

U ne cot e fa briq u e est to ujours bili mite.

Exe mple de c otes fa briq u es (fig. 5)

Figure 5. Ex empl es de c otes fabri ques

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

20

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Co te fabriq ue d irecte

Lors qu e la cot e fa briq u e sta blit entr e les m mes s urfac es q ue la c ote du d essin d e d finitio n,

on dit q ue c ette d ernire est o bte n ue par u n e cot e directe.

Co te fabriq ue ind irecte

Lorsque la cote fabrique est obtenue partir dune cote de dessin de dfinition liant deux

surfaces ralis es d ans d es p h ases diffre ntes, il sagit dun e cote indirecte.

Exemp le (fig. 6)

Cf1, Cf2, Cf3, Cf4 et Cf6 correspondent une cote du dessin de dfinition, respectivement

A, B, D et F ; ce so nt d es cotes fa briq u es directes.

Cf5 et Cf7 ne correspondent pas une cote du dessin de dfinition : ce sont des cotes

fabriqu es indirectes.

Figure 6. Cot es fabriqu es, directes et indirectes.

3. Co ntrat d e ph ase p rvisio nn el (fig.7 p a ge s uiva nte)

Le contrat de ph ase prvisionn el, lab or par le bureau des mthodes, sert vrifier le

pro cessu s op rationn el de la ph ase c onsid re.

C e d ocu me nt est vo lu tif jusq u la stab ilisatio n du po ste d e travail.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

21

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 7. Contr at de phas e pr visi onnel

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

22

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

In formation s con tenu es dans le co ntrat d e ph ase :

In formation s g n rales :

nu mro d e la p h ase : il corresp on d celui d e lavant -projet dtu d e d e fa brication,

dsign ation de la p has e (tourn a ge, fraisag e, ...),

mac hine utilise,

renseig ne me nts relatifs la pice (nom, matire, tat du brut, no mbre de pices

fabriqu er et cad e nce, ...).

In formation s ind iqu er su r la silh ou ette de la p ice :

surfaces usin es e n trait fort,

mise en position gomtrique de la pice (premire partie de la norme NF E 04013)

ap p ele a ussi rfre ntiel pice,

rep rag e d es su rfaces u sin er et des s urfaces q ui servent la mise en p ositio n,

rfrentiel de programmation : 0, X, Z pour les pices de tournage et 0, X, Y, Z pour

les pices usin es d a ns les tro is dimensio ns ,

sp cificatio ns fabriqu es ch iffres (cotes fabriqu es, tolra nce de forme et de

situation, t at d e surface),

outils et leur cycle.

In formation s relatives au x o pration s :

dsign ation des o p rations et po ur chac un e delles,

les paramtres de cou pe ,

les caractristiqu es des o utils ,

les porte-ou tils ,

les instru ments d e co ntr le.

4. Fich e d e rg lage

Cest un doc u me nt utilis au post e d e travail po ur per mettre la mise en p lace correcte d es

outils et ap pareillages (fig. 8).

Sur ce d ocu me nt a pp araissent :

le nu mro d e la ph ase ,

la dsig nation de la ph ase ,

sur le sch ma :

la mise en p o sitio n techno log iq ue sans silho uette de la pic e,

les o utils,

les cycles des outils,

la po sitio n des diffrent es bu tes,

toutes les cotes de rg lag e avec les moye ns mettre e n o e uvre.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

23

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Pour ch a qu e o pr atio n, les ou tils et les cond ition s d e coup e affich er sur la mac hine.

D ans le cas d e la mise e n o e uvre dun e machin e co mma n d e n u mriq ue les cotes de r glag e

sont :

les dcalag es ,

les jau ges-ou tils lorsquelles ne s ont pas tlch arg es p artir du b a nc de prr glag e.

Figure 8. Fic he de r glage pour la phas e 10 de lappar eil sc ul pter

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

24

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

5. Fich e d in stru ctio ns dtailles (pa g e suivante)

Elle co ntient to us les l me nts conc erna nt ltud e d es tc hes et les te mps l me ntaires. Elle est

relative la ph ase 10 du guid e d e la fraiseus e p ortative.

Usinage

Finition des de ux plans 1 et 2.

Mach in e

Fraise use verticale cycle p en dulaire.

Dessin d e ph ase

II met en vidence la mise en position de la pice reprsente avec les lments de

symbolisation tec hn ologiq ue, s avoir :

App ui plan intgr al fixe sur surface brute (d fa ut d e pla nit infrie ur 0,2 mm).

Orie ntation par d eux to uc hes bo mb es fixes sur surface br ute.

But e fixe p ar u ne t ouc he bo mb e sur surface brute.

Maintien e n orient atio n et e n b ut e par syst me rversible (p oussoir ressort).

Immo bilisatio n p ar serrag e o pp os lap pui.

Cycle de travail

II p er met de visualiser les mo uve me nts dava nces de loutil et d e la mac hine.

Temps srie

Ils so nt lis :

aux op rations d e prise e n ch arge du post e d e travail,

la prp aration de la machine (installatio n d es o utillages, afficha g e d es par a mtres d e

coupe,

lusina g e d e la pr-srie,

aux ds q uipe me nts d e la machin e.

Temps d excu tion

Ils co mpre nn e nt :

les te mps relatifs aux o pr ations l ment aires d e manip ulatio n,

les te mps se ra pp ortant la tra nsfor matio n d e la pice,

les te mps n cess aires p our les op rations d e co ntrle.

Simogramme

II montre le droulement du cycle et fait apparatre pour chaque opration son repre et un

l me nt gra p hiqu e pro portion nelle me nt a u te mps.

6. Dessin d o utillage

Dessin densemble, prcis, dfinissant un porte-pice, un outil, un porte-outil, un matriel de

contrle.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

25

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 9. Fic he di nstr ucti ons dtaill es

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

26

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 3

Procds dusinage

1. Relation p ice/machine -o util

To ut usina ge met e n relation lense mble :

C ha qu e typ e d e machine aya nt ses pr opres outillag es et outils, on p e ut ra me n er cet ens e mble

deu x lmen ts :

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

27

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Suivant les chanes relationnelles pice/machine-outil et le repre daxes dans lequel

sinscrivent les diffre nts d place me nts, les principes dusina g e mis en oeuvre varient et

dfinisse nt ainsi diffrent es typo lo g ies d u sin ag es .

2. Typ o log ies des procd s d u sin ag e

U n proc d dusina ge pe ut tre dfini par :

le mod e d e gnratio n d e surfaces utilis

la cin matiq ue des mo uve me nts mise en jeu.

Mod e d e gnratio n

La g n ration est lense mble des co mbinaiso ns des don nes go mtriq ues per metta nt

lobtentio n d e surfaces usines.

G n rale me nt, lors dusinag es traditio nn els, o n retie nt les co mbinaiso ns suivantes :

Droite

point

Droite

dro ite

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

28

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Droite

plan

C es do n n es g o mtriqu es so nt mat rialises sur les mac hines -outils par d e ux l ments

les gu id ag es

lou til lui -m me.

Selon les lments retenus pour les matrialiser, on dtermine deux modes de gnration

des su rfaces.

Travail d e forme

Lun d es l me nts est mat rialis p ar loutil ou par u n e p artie d e loutil.

Exemp le : g nration dun plan p ar d place me nt du ne droite sur un e a utre dr oite.

Travail d en velopp e

Lun d es l me nts est g n r p ar la trajectoire du n p oint de loutil.

Exemple : gnration dun cylindre par la rotation dune droite (engendre par la translation

dun p oint d e lo util) aut our du n axe fixe.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

29

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Cin matiq ue

La gnration de surfaces implique une liaison entre les mouvements afin de coordonner les

vitesses et les trajecto ires.

Une chane cinmatique doit donc exister pour chaque procd dusinage, ce qui permet de

rguler les mouv e me nts les u ns p ar rapp ort a ux autres.

On dfinit ainsi u ne liaison e ntre de ux mouv e ments :

le mou vement d e cou pe Mc

le mou vement d avance Ma.

Les exemples ci-dessous montrent les applications industrielles en fonction des mouvements

possibles des o utils et des pic es.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

30

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Il est p ossible dass ocier dautres mo uv e me nts et d e dfinir da utres principes dusin ag e c o mme

le p erag e p ar ex e mple ou les d eux mo uve me nts Mc et Ma so nt lis loutil.

C ertaines mac hines - outils o nt u ne c h an e cin matiq ue plus co mplex e q ui leur per met dassurer

plusieurs Mc et plusieurs Ma co mme les rectifie uses pla nt aires p ar exe mple.

Pour permettre un mme reprage de ces trajectoires, chez tous les constructeurs, tous les

mo uve me nts sont re pr s d ans u n rfren tiel d axes .

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

31

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 4

Les diffrents types de machines

Latelier dusina g e d u pre mier cycle est

co mpos d e 3 ples identiq ues. Ch aq u e

ple disp ose d u m me typ e d e machine :

U n tour co nve ntion nel

U ne fraiseus e co nve ntio nn elle

U n tour c o mma nd e n u mriqu e

U ne fraiseus e co mma n d e

nu mriqu e

Pen d ant les trava ux pratiqu es, les tu diants sont regro up s en bin me pour utiliser les

mac hines.

Vous allez utiliser 2 typ es d e machines et 2 typ es d e co mma n de.

1. Typ es de mach in es

Le tour

C ette machine s ert principale ment

usiner des pices d e rvolution. L a

pice est fix e d ans le man drin.

C elui -ci est mis en rotatio n p ar le

mote ur d e broc he. Loutil suit un e

trajectoire qui interfre avec la pice.

Loutil est muni dun e art e

cou pa nte, il en rs ulte un

enlve me nt d e matire : les

cop ea ux. C es p etits l ments d e

matire so nt a pp els les co pe aux.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

32

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

La fraiseuse

Cette mac hine

sert principale ment

usiner des pices prismatiques. La pice

est fixe dans ltau. Loutil est mis en

rotatio n par le moteur de broche, il suit

une trajectoire qui interfre avec la pice.

Loutil est muni dune arte cou pa nte, il

en rsulte un enlvement de matire : les

copeaux. Ces petits lments de matire

sont a p pels les cop ea ux.

2. Typ e d e co mmand e

Man uelle ou con ven tion nelle

Le dplacement de loutil sur la trajectoire dusinage est ralis par un oprateur. Pour cela, il

utilise les ma nivelles p er mett ant d e g nr er les mouv e me nts suiva nt les axes. Les mo uv e me nts

ne s ont p ossibles q u e sur u n seul axe la fois.

Man ivelles

Des mote urs per mette nt aussi de choisir des vitesses davanc e suiva nt les axes de

dplacements. Le choix de ces vitesses seffectue par lintermdiaire dune bote de vitesse

mc aniqu e.

Bo ite d e vitesse

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

33

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Co mmand e nu mriqu e

Le d place me nt de loutil sur la trajectoire dusinage est dcrit par loprateur laide dun

pro gra mme . O n utilise po ur cela les co ord o nn es d es diffre nts p oints d e p assa g e d e loutil p ar

rapp ort la pice. L es mouv e ments so nt p ossibles sur plusieurs axe s simultan me nt.

Les mo uve me nts sur les ax es sont g nr s p ar des mote urs qui per mette nt a ussi d e ch oisir des

vitesses davance. Le choix de ces vitesses seffectue par un variateur. On dispose donc dun

large c hoix de vitesses.

CN

3. Les fo rmes simp les u sin ab les

Le d place me nt d e loutil suivant les axes d finis prc d e mme nt p er met de g n rer des f ormes

usines.

Voici une liste d es principales for mes q ue v ous allez re nco ntrer pe n da nt les TP. On tro uve aussi

le voca b ulaire tech niqu e q ui est associ ces usin ag es.

Tournage

Dessin

Op ratio n

Dressag e

Cest la ralisation du n plan p erpe n diculaire laxe d e la

pice. (surface ro ug e).

Ch ario tag e

Cest la ralisation du n cylin dre ay ant le m me axe qu e celui

de la pice. (surface grise).

Plan pau l

Cest lassociatio n dun dressa g e et du n ch ariota ge. (surfac e

verte).

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

34

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Perage

Cest un tro u d ans la pice. Il peut tre d b o uch ant ou

borg n e. Attention en t our na ge, laxe du tro u est co nfo nd u

avec laxe d e la pice.

Les go rg es

Cest lassociatio n d e 2 plans p arallles avec u n cylindre

(surfac e verte).

Qu elconq ue

Cest lassociatio n d e plusieurs surfaces l me ntaires :

sph re, cylin dre, plan, c n e

Fraisage

Dessin

Op ratio n

Surfaage

Le s urfaa ge cest lusina ge dun pla n p ar un e fraise.

(surfac e rou ge).

Plan s p au ls

Cest lassociatio n d e 2 plans p erp en diculaires (surfac es

vertes).

Rainure

Cest lassociatio n d e 3 plans. L e fo nd est per pe ndiculaire a u

de ux a utres plans. (surfaces v ertes).

Perage

C e sont des tro us. Ils so nt d b ouc h ants (surface bleu) o u

borg n es (surface jau ne).

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

35

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 5

Choix des outils de coupe

1. Les d iffrents typ es d ou tils

Les outils per mettent denlever le cop ea u. L a g o mtrie d e loutil influe directe me nt sur les

formes usina bles sur la pic e. C eci vo us sera prs e nt plus loin. T out dab ord, o n va sattarder

sur les outils eux - m mes.

1.1 L es matriau x ou til

ARS

ARS = acier rap id e su prieur

Les outils en ARS sont constitus le plus souv ent dun barre au mo no bloc en acier rapide

sup rie ur, larte de co u pe est afft e. Si loutil est us, il suffit d e rafft er lart e d e co up e.

D ans latelier, les outils suiva nt sont en A RS : les forets et les fraises 2 tailles

Foret ARS

Fraise 2 tailles ARS

Fraise 3 tailles ARS

Carb ure

Pour a mliorer les perfor manc es des outils, larte de coupe est place sur une plaq uette

a movible e n carb ure. C e mat ria u est trs rsistant par ra p port A R S. L a pla qu ette c arb ure est

obtenue en compressant diffrentes poudres de carbure. Ds que larte de coupe est use, il

suffit de ch a ng er la pla qu ette.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

36

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Dans latelier, les outils suivant sont plaquettes carbures : fraise surfacer 63, fraise 2

tailles 1 6, outil de t ourn a ge db auc he et d e finition.

Fraise surfacer (Carb ure)

Fraise 2 tailles (Carb ure)

Ou til d b au ch e (Carbure)

1.2 O util d e p erage

C ette op ratio n d finit lobte ntio n du n trou q uelco nq u e d a ns u n e pic e. O n y ass ocie d es o utils

de pera g e : les forets.

Foret cen trer Foret po in ter

A utiliser p our

situer lax e

dun e pice en

tourn a ge

C. D. C . G . M.

Foret

Also ir

A utiliser p our

Pour p ercer

Pour la finition du n

position n er un

des tro us

tro u d e b on n e q ualit

pera g e

(tolranc e H1 0) (tolranc e H7)

Fraise lamer

Pour n oy er un e

tte d e vis C hc

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

37

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

1.3 O util d e tournage

Voici un ta blea u rca pitulatif d es outils qu e lon retro uve lat elier. Vo us trouv erez la forme

g n rale de lo util, un sch ma dfinissa nt succincte ment les for mes r alisables par loutil et des

flch es corresp on da nt a ux mouv e ments dusina g e p ossibles.

Typ es d op ration

Ou tils asso cis

Ebauche

Lbauche permet denlever un maximum de matire

en un minimum de temps. Cet outil devra rsister

dimporta nts efforts d e co up e. Il est do nc massif.

Finitio n

La finition est le dernier usinage dune surface. On

cherch e le plus souvent une bo n ne qualit de

surface : dimensions, forme et rugosit dans les

tolra nces de la fa brication.

Les efforts sont plus faibles que pour une bauche,

loutil est do nc plus mince.

Perage

Cette

op ration

dfinit

lobtentio n

dun

trou

quelconque dans une pice. On y associe des outils

de pera g e : les forets.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

38

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Alsag e

Cette op ration dfinit lobtentio n dun

trou de qu alit dans un e pice. On y

associe

des outils de pera g e

bien

prcis : les alsoirs ou les outils alser

et dresser.

Filetag e / taraud ag e ou gorge

in trieure / extrieure

On utilise un porte outil commun po ur

raliser des filetages (taraudages), seule

la plaq uette carbure cha ng e en fonction

du pas de fileta ge o bte nir.

Tron o nn ag e

C et o util per met d e co u p er un e pice en 2

parties. On utilise u n e la me trono n ner.

Finitio n

Cet outil per met de raliser des formes

co mplexes tels que les sph res ou des

rainur es.

Finitio n

Cet outil per met de raliser des formes

co mplexes tels que les sph res ou des

rainur es.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

39

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

1.4 O util d e fraisage

Typ es d op ration

Ou tils asso cis

Surfaage

Le surfaage est lopration qui consiste

obtenir un plan en fraisage. La fraise

surfacer permet donc de gnrer un plan

qui sera perp e ndiculaire

laxe de

rotatio n d e la fraise.

Plan pau l

Les plans p a uls sont lassociatio n de

deux plans usins (parfois par le mme

outil) qui so nt p erpe n diculaires e ntre e ux.

Perage

Cette op ration dfinit lobtentio n dun

trou qu elcon qu e dans une pice. On y

associe d es outils de pera g e : les forets.

Alsag e

Cette op ration dfinit lobtentio n dun

trou de qu alit dans une pice. On y

associe des outils p er mett a nt d e ter min er

un pera g e : les alsoirs.

1.5 O util manu el

Filetag e

On peut obtenir un filetage en utilisant des outils manuels. On utilise des filires au diamtre

sou hait q ui sont plac es d ans un porte-filire.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

40

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Tarau dage

On pe ut o bte nir u n tara ud a ge en utilisa nt d es outils ma nu els. O n utilise d es tara uds au dia mtre

sou hait q ui sont placs da ns u n to urne g a uch e.

2. Les po rte-ou tils

Il existe diffrent syst me p our plac er les outils sur la mac hine, voici un petit rca pitulatif.

No m / u tilisatio n

Photos

Tourelle porte ou til

(To urn ag e CN)

Les outils de to urn ag e so nt placs sur la tourelle.

La tourelle tourne afin de placer loutil choisi en

position dusin ag e

Porte o util d e to urn age con ven tionn el

(To urn ag e)

Loutil est plac d ans u n su p port a movible.

C e sup p ort se fixe sur la machine.

Ne pas oublier de serrer les vis de fixation du

sup port sur la machin e av ant u n usin ag e.

Poup e mob ile

(tournage con ven tion nel)

Elle sert mettre en place les forets et les

alsoirs pour le pera g e. Laxe dfini par la

po u p e mobile est conf on du avec laxe de

broche.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

41

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Porte F raise

(fraisage CN)

Les fraises et les forets sont placs dans leur

porte-o util resp ectif d ans le ma g asin o utils.

A cha qu e appel de loutil, celui -ci est mis en

place a uto matiqu e d a ns la broch e.

Porte p in ce

(tournage / fraisage)

C ela p er met d e mont er u n e fraise o u u n for et sur

un e machin e.

Loutil est plac dans la pince. La forme conique

de la pince associe au serrage dun e ba g ue

per met le serrage d e lo util.

ATTENT ION, la pince est choisie en fonction du

dia mtre de lo util maintenir.

On utilise la cl ergot pour serrer la bague de

maintien.

Man drin de p erag e

(tournage / fraisage / p erage)

C ela per met d e mont er un f oret sur un e machin e.

On utilise la cl d e ma ndrin po ur serrer le foret.

On retrouve ce syst me sur les perce uses

portatives.

Ad ap tateur de cn e

(tournage / fraisage / p erage)

C ertain outil comme les forets de dia mtre

sup rie ur 1 3 mm ont des e mbas es coniq ues.

Ces cnes ncessitent parfois des ad a ptate urs

suiva nt

les

mac hines.

Il

suffit

denfo ncer

lembas e d u foret da ns lada pt ate ur.

Pour d s olidariser le c n e et le foret, on utilise un

chasse-c n e. Il suffit de lenfonc er dans la

lumire latrale et d e frap p er laid e dun maillet.

On utilise ces ad a ptat e urs pour la po u p e

mo bile, en t ourn a ge co nv ention n el

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

42

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 6

Types de porte-pices

1. Gnralits

Les porte -p ices per mette nt de mainte nir la pice sur la mac hine pe n da nt les ph ases

dusina g e. Il existe plusieurs types d e porte pice.

La comprhension de la mise en position de la pice sur la machine (par lintermdiaire du

porte-pic e) est imp rative. En effet, il est ds agr a ble de voir voler le matriel travers

latelier. Ltud e d e la mise en position sap p elle : isostatisme .

Les montages porte-pices assurent la liaison pice machine, pendant lexcution dune ou

plusieurs o p rations.

Le porte- pice d oit rp on dre d es exige nces :

Techn iqu es :

assu rer la matrialisation de la mise en po sitio n telle q uelle est dfinie sur le con trat

de p hase prvision nel,

main tenir la pice d a ns cette p osition p e nd a nt tou te la du re d e lusinage ,

co no miq ues :

obt enir qu alit et fiab ilit ,

rendr e les in terven tion s de lop rate ur p lu s s res et p lus aises ,

diminu er les temp s d e fab ricatio n .

2. Diffrents typ es d e porte-pices

En fonction de la morphologie des pices et de limportance de la srie fabriquer, il existe

tro is typ es de p orte -p ices :

les p orte -p ices stan d ard : il font partie de lqu ip emen t no rmal du po ste de trav ail

(taux, man drin, divise ur, ...)

les p orte-pices d dis :

co mpos s d lmen ts de con cep tion sp cifiqu e et de con stitu an ts normaliss ou

stan dard .

co mpos s d lmen ts mod ulaires .

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

43

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

3. Porte -p ices stan dard

C es dispositifs sont co mp os s dun l me nt o u d e plusieurs l ments ass ocis.

taux

Cest un moyen usuel de prise de pices. Lors du serrage laction des mors doit conserver la

mise e n p osition de la pice (fig. 1).

Figure 1. tau de fr ais eus e en situation

Brid ag e d irect sur tab le

D ans ce c as les l me nts de rf re nce so nt le plan d e la table et un e d es rainures.

Exemp les : suivant fig. 2, 3, 4, 5.

Figure 2. Bri de dr oite

Figure 3. Bl oc- bri de acti on s ur l a pi c e : 1200 1600 da N.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

44

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 4. S auter elles l evi er horiz ontal et s auter elles pouss er

Figure 5. Cr ampons s err age oblique

Figure 6. Dispositif d auto- pl aquage pour pi c es de fai ble pais seur

Man drin s p our tou r

Ils sont destins recevoir des pices de forme gnralement cylindrique . Ils assurent la

mise e n p osition et le serrag e de la pice.

Les mo rs sont du rs o u usinab les dits dou x (voir pa ge suiva nte).

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

45

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Mise en position Matrialisation p ossible

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

46

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Mon tage en tre po intes

Mon tage mixte

Man drin expansible dou illes fendu es

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

47

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Man drin de rep rise avec rond elles

Dfau ts de co axialit

Exemp les :

T YPE DE REPRISE

DF AUT DE CO AXIAL IT

Mors du rs

Mors do ux

Man drin expansible

Ro nd elles dfo rmab les

0,2 0,3

0,02 0,06

0,01 0,03

0,01 0,02

mm

mm

mm

mm

4. Porte -p ices ddis sp cifiq ues ch aq ue p hase

Co ncep tion

Les porte-pic es spcifiqu es sont g n rale me nt constitus dun corps sur lequel sont

rapp orts :

les lments de mise en position qui sont en contact avec la pice, ils sont dits pices

dusure de d uret suffisant e (fig. 7),

les l ments d e serra ge qui assure nt limmo bilisatio n d e la pice,

les l ments d e r glag e d e loutil placs en retrait de la trajectoire d e loutil (fig. 8),

les l ments d e g uida g e d es o utils (guide de pera g e),

les l ments d e liaiso n p orte-pice/ machin e (lard ons dorientatio n, centre ur, ...) (fig. 9).

Pour diminuer le prix de revient dun porte-pice et diminuer son dlai de fabrication, on utilise

des lments standard prfabriqus. Le nombre de ces lments peut reprsenter 80 % du

no mbre t otal de pices co mp osa nt le porte-pice.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

48

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 7. Pi c e d us ur e i nter pos e entr e l a pi c e usi ner

et l a s emelle du porte- pi c e

Figure 8. Dispositif de r glage de loutil

Figure 9. Liais on por te- pice mac hi ne

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

49

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

5. Spcificits d e q uelq ues p orte -p ices

Porte -p ice d e to urn ag e

La pice est place entre les mors du mandrin. Un serrage concentrique des 3 mors permet de

mainte nir la pice.

Il est possible dinterchanger les mors en fonction de la morphologie de la pice. De mme, il

existe un trou de passage de broche qui permet de mettre en place des pices longues

qui trav ersent le ma n drin.

Le ma ndrin est install sur la mac hine, il est entran en rot atio n p ar le mote ur de broch e.

Pen d ant lusinag e d e la pice, laxe d es surfac es g n r es est conf o nd u av ec lax e d e broc he

(et do nc avec laxe de rot ation d u man drin)

ATTE NTI O N, il existe diffre nt type de mors.

Man drin + mors

normal

Man drin + mors grand

Cap acit d u mand rin en mm

HBX

Postes

Type

Dia mtre maxi (mors n or mal / mors gra nd )

Dia mtre d e p assa ge de broch e

Pice lon gu e :

tro u de passage d e b ro ch e

ERNAUL T

SO MAB

MO1,

MO3

MO2

Classiq ue Classiq ue

MO 1, MO 2, MO3

12 0 / 2 20

13 0 / 2 40

90 / 1 5 0

37

42

30

C.N.

Par leur forme, certaines pices ne pe uve nt tre mises en position sur des porte-pic es

standard (mandrin, entre pointes, ...), elles sont alors montes directement sur un plateau et

ve ntu elle ment sur u n e q uerre (fig. 10).

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

50

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Dans ce cas, il est ncessaire dquilibrer les masses par rapport laxe de la broche pour

viter les d formation s et vib ration s d ues la fo rce cen trifug e .

Figure 10. Montage en pl ateau

Porte -p ice d e fraisag e

Ltau .

On lutilise po ur les pices pris matiqu es.

C e p orte-pice est co mp os d e 2 mors. Le mors fixe

est li a u b ti. L e mors mobile, en liaiso n glissire av ec

le b ti p er met le serrag e d e la pice. L a pice est d onc

place entre les d eux mors d e ltau. E n fo nction d e la

morp holo gie d e la pic e, il pe ut tre nc essaire de

placer des c ales po ur surlever les surfac es usiner.

Cap acit d e ltau MO1

en mm

MO2

MO3

MO1

Fraisa ge C N Fraisa ge C N Fraisa ge C N Fraisage Co nvent

MO 2, MO 3

Fraisa ge

Convent

Lo n gu eur d es mors 160

150

150

120

160

H aut eur d es mors

55

50

40

45

150

200

120

140

Ecarte ment

45

des 140

mors

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

51

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Le mand rin .

On lutilise po ur les pices de f or mes ext rie ures

cylindriqu es.

C ela per met d e mont er des pices cylindriqu es sur u ne

fraiseus e p our usiner d es p och es, o u d es trous d e pass ag e

pour les vis (4 trous 12 0).

Dia mtre maxi :

avec mors n or mal = 1 2 0

avec mors gran d = 22 0

man drin

Le

ddi au perag e

mach in e

sur une

con ven tion nelle.

On

lutilise

pour les

pices

de

formes

extrieures

cylindriqu es.

On usine une succession de trou situ sur un fixe et

espac dun an gle consta nt (multiple de 45 ou 60) .

Dia mtre maxi :

avec mors n or mal = 8 0

La p laqu e sup port po ur fraiseu se.

Elle permet de fixer les pices minces grce aux trous

tarau d s M8 situs tous les 30 mm. La plaque et ensuite

mise e n p osition da ns ltau de la fraise use po ur lusina ge.

Pla qu e : 2 5 0 x 1 5 0 (8 trous x 5 trous), trous distants de 30 et

tarau d s M8.

6. Exemp le de p orte -p ice d d i sp cifiq ue un e p hase

Cah ier d es ch arg es

Donnes conomiques : la cadence de production est 250 fraiseuses portatives pendant 3

ans.

Do nn es techn iqu es :

la pice est le g uide de la fraise use portative matire AS 7G mo ul e n co quille,

les diffrents usina g es, ainsi qu e la mise en position de la pice s ont dfinis sur le con trat

de p hase prvision nel (fig. 1 1),

la machine utilise : centre dusin ag e vertical table dime nsions : 25 0 x 2 50, 3 rainures e n T :

large ur 1 6, e ntraxes 1 0 0.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

52

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Figure 11. Extrai t du contr at de phas e du gui de de la fr ais eus e por tativ e

Porte -p ice avec sa n o men clature simp lifie (fig. 1 2, p ag e suivant e)

Figure 12

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

53

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Qu elqu es remarqu es su r le po rte -p ice

En o bserva nt le porte- pice d e la figure 12, no us re marq uo ns q ue :

lexiste nce d e p ices d u sure re pr es (2) e n XC 48 trait ass ure lapp ui plan,

lo rientation est r alise par d e ux p ied s lisses du c o mmerc e, ils so nt e n XC10 c me nt et

tremp,

limmo bilisation se fait par deux brides cou lissan tes , les efforts de serrage sont

normau x la pp ui,

la semelle (1) et les deux lard on s (17) assure nt la liaison porte -p ice mach in e et

per mette nt u ne mise e n situation ra pide d u p orte-pice po ur les sries ren ouv elables,

les pices (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et (17) sont des

lments standard prfabriqus. Leur nombre reprsente plus de 75 % du nombre total

de pices.

Porte -p ice d e perag e

Les porte-pic es de per ag e co mp ortent g nr ale me nt u n o u plusieurs cano ns de p erag e qu i

gu id en t le foret. Ces canons ap p els g ale ment gu id es sont en acier trait. Ils sont

amo vib les lorsquu ne op ration de pera g e est suivie dune op ration de tarau d ag e ou

dalsa g e (fig. 13).

Figure 13. P or te- pic e de per age avec c anon amovibl e

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

54

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 7

Les paramtres de coupe

1. Principe

Lors du n usina ge p ar enlv e me nt d e matire, o n s e retro uve, da ns la majorit d es cas, da ns la

configuratio n suivante :

U ne la me doutil p n tre d ans la matire et

enlve un c op e au.

Loutil suit un e trajectoire p ar rap port la

pice usiner. C es mo uve me nts so nt assurs

par les l me nts co nstitutifs de la machine

outil.

Pour o bte nir un travail satisfaisa nt (bo n t at

de la surfac e usin e, rapidit de lusina ge,

usure mo dr e de loutil, ...) on d oit r gler les

para mtres de la co up e.

Il y a plusieurs critres qui p er mette nt d e d finir les par a mtres d e la co u pe, n ot a mme nt :

le type de mac hine (to urna g e, fraisag e, p era ge) ;

la p uissa nce de la machine ;

la matire usine (acier, alu miniu m) ;

la matire de loutil (ARS, carb ure) ;

le type de lo pratio n (pera ge, c hariotag e, surfa ag e).

Lobjectif final est dobte nir une pice usine dans de bo n nes con ditions. Pour cela il faut

dt er miner certains par a mtres spcifiqu es :

la vitesse de co u pe : Vc ;

la vitesse davanc e : F ;

la prof on d eur d e p asse : a.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

55

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

2. Exp lication s d es critres de ch oix

To us ces critres sont inti me me nt lis.

Typ e d e mach ine

Suivant le type dopration raliser, il faut choisir la mthode dusinage, et donc choisir la

machine utiliser. Donc il faut choisir entre tournage, fraisage ou perage. Naturellement il y a

souv ent plusieurs p ossibilits p our raliser u n m me ty pe dusin ag e.

Puissance d e la machine

La puissance de la machine influe sur les performances. Pour lusinage, il y a deux grands cas

de figure :

Usinage en bauche : on cherche enlever un maximum de matire en un minimum de

temps, lobjectif est dans ce cas daugmenter au maximum le dbit de copeaux. Mais la

machine doit tre suffisamment puissante, ainsi que lattachement pice/porte-pice, sinon

la machine pe ut c aler ou la pice pe ut voler.

Usinage en finition : cette fois, cest la qualit de ralisation qui est importante. La surface

doit tre lisse, les cotes doivent tre correctes. Comme les efforts en jeu sont plus faibles

qu e p o ur un e b auc he, la p uissa nce de la mac hine nest pas u n critre primordial.

Matire d e la p ice

Il est vident que les efforts de coupe ne sont pas les mmes si vous usinez une pice en

polystyrne ou en acier. Donc la matire influe sur des choix relatifs la puissance machine

(entre a utre).

Op ratio n d u sin ag e

Cest la m me id e qu e p o ur le type d e mac hine.

Forme d e lou til

Cest la m me id e qu e p o ur le type d e mac hine.

Matire d e lou til

Cest loutil qui doit usiner la pice et non linverse, donc cela influe sur lusure de loutil et sa

dur e de vie.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

56

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

3. Les paramtres de cou pe

La vitesse de cou pe : Vc [m/min ]

Cela correspond au dplacement de larte de coupe par rapport la pice. Il ne faut pas

conf on dre Vc et F.

U nit : Vc en m/ min.

La vitesse davance : Vf [mm/min]

Cela correspond la vitesse de dplacement de loutil sur la trajectoire dusinage. Cest cette

trajectoire quil faut suivre afin qu e loutil usin e la forme so u haite.

U nit : Vf en mm/ min.

La p rofon deur d e p asse : a [mm]

La combinaison de Vf et a permet de dterminer le volume du copeau. La profondeur de passe

est ncessaire afin de dterminer la quantit de matire qui va tre spare de la pice sous

forme d e co p ea u.

U nit : a e n mm.

Maintenant on va mettre en place ces paramtres de coupe dans le cas du tournage et du

fraisag e.

4. Rg lage des cond ition s d e coup e

Maintenant il faut rgler les conditions de coupe sur la machine . En fait on nagit que sur 3

para mtres :

N : le ta ux d e rotation de la pice e n tour na ge, ou de lo util en fraisag e ;

Vf : la vitesse dava nce s uiva nt la trajectoire dusina ge, en f ait on d ter mine dab ord fz ;

a : la prof on d eur d e p asse.

Il est donc ncessaire de dterminer les relations entre Vc, Vf et N. On fixera la profondeur de

pass e, a, suivant u n e valeur maxi mu m d o nn e p ar le table au.

Vous disposerez dun tableau de caractristiques de coupe. Il permet de dfinir Vc, fz et a en

fonction d u typ e d e machine, de lo util, de la matire.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

57

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

5. Le cas du tou rn ag e

Le mo uve me nt d e co up e a nime la pice (pice t ourn a nte). O n e n d d uit la vitesse d e co up e Vc.

Le mo uve me nt d'av anc e est u n mo uve me nt d e translatio n d e l'outil par ra pp ort la pice, O n e n

d d uit Vf.

5.1 L a vitesse d e coup e

On c h erch e dt er min er la relation entre la vitesse de c o up e, Vc, et le ta ux d e rot ation, d e la

pice. Cest u ne f or mule q u e vous c on naissez bien.

Relation entre et Vc en utilisant les units internationales : Vc = R

Vc

R

avec Vc en

m/s, R e n m et e n rd/s.

C ep en d ant, e n usin ag e, o n utilise les u nits suiva ntes :

Vc en m/ min, D e n m et N e n tr/min ;

on utilise le dia mtre a u lieu d u rayo n ;

on utilise un ta ux d e rotation, N, ex pri m en t our p ar minute a u lie u d e, , e n rd/s.

La for mule d evient : N =

1000 Vc

D

Le dia mtre c orresp on d la p osition d e la pointe d e lo util. Il y a 2 cas d e fig ure :

On usine parallle me nt

laxe de broche. La surface g n re est un cylindre

D = diamtre du cylindre ;

On usine perp e ndiculaire ment

laxe de broch e. La surface g n re est un plan

D = 2/3 diamtre maxi du plan.

5.2 L a vitesse d avan ce

Voici mainten a nt la relation e ntre la vitesse dava nce et le taux d e rotation : Vf = fz N

Vf en mm/ mi n, fz en mm/(tr. de nt) et N en tr/ min.

fz corresp on d la ca p acit d e co up e de larte de c ou p e (la d ent) p our u n e rotation de 1 tour d e

la pice. En dautre terme, fz correspond la distance que larte de coupe va parcourir

cha qu e to ur de la pic e.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

58

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

6. Cas d u fraisage

Le mo uve me nt de cou pe anime loutil (fraise tourn a nte). Le mo uve me nt d'ava nce est un

mo uve me nt d e translation d e l'o util.

6.1 L a vitesse d e coup e

On c herch e dt er miner la relation e ntre la vitesse d e co u pe, Vc, et le taux d e rot atio n, , d e la

fraise. Cest un e for mule q ue v ous co n naissez bien.

R elatio n e ntre et Vc e n utilisa nt les u nits intern ation ales : Vc = R

= Vc , Vc en m/s, R

R

en m et en rd/s.

C ep en d ant, e n usin ag e, o n utilise les u nits suiva ntes :

Vc en m/ min, D e n m et N e n tr/min ;

on utilise le dia mtre a u lieu d u rayo n ;

on utilise un ta ux d e rotation, N, ex pri m en t our p ar minute a u lie u d e, , e n rd/s.

La for mule d evient : N = 1000 Vc , D corresp on d a u dia mtre de la fraise.

D

6.2 L a vitesse d avan ce

Voici maintena nt la relation entre la vitesse davance et le taux de rotation : Vf = z fz N

z est le no mbr e d e d ents de la fraise, Vf e n mm/ min, fz e n mm/(tr.de nt) et N e n tr/min.

fz corresp on d la ca p acit d e co up e de larte de c ou p e (la d ent) p our u n e rotation de 1 tour d e

loutil. En dautre t er me, fz corresp on d la distanc e q ue la d e nt va p arcourir ch aq u e tour d e la

fraise. Sur une fraise il peut y avoir plusieurs dents, donc plusieurs artes de coupe. On prend

do nc e n co mpt e ce n o mbre : z.

7. Formulaire

Vc en m/ min, D e n m et N e n tr/min.

N=

1000 Vc

, D c orrespo n d a u dia mtre d e la surface usin e ou de la fraise ; z est le no mbre

D

de de nts d e loutil, Vf en mm/ min, fz en mm/(tr.d ent) et N e n tr/min.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

59

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Vf = z f z N ,

avec z = 1 e n to urn ag e p uisquil ny a q uun e se ule art e d e co up e (1 se ule de nt).

8. Tab leau d es con d itio ns de cou pe

N=

1000 Vc

D

Vf = z f z N

C. D. C . G . M.

Vc en m/ min, D e n m et N e n tr/min.

z est le no mbr e d e d ents de loutil.

Vf en mm/ mi n, fz en mm/(tr.de nt).

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

60

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 8

Rgles dusinage

Afin de russir un usinage, il faut vrifier son matriel. Donc, la pice doit tre bien serre dans

le p orte-pice, loutil aussi doit tre bien fix. Il faut parfois r gler les outils (h aut eur d e p ointe en

tourn a ge) o u les porte-o utils (d g auc hissa ge en fraisag e).

Il faut aussi vrifier ltat de loutil les artes de coupe sont-elles en bon tat, ventuellement il

faut ch an g er les plaq u ettes carb ure.

Utilisez le tableau des con ditions de coupe pour obtenir Vc, fz et a. Veuillez calculer les

con ditions d e co up e : N, F.

1. Associatio n d e su rface

On a v u prc de mme n t q uil est prf ra ble dusiner un maxi mu m de s urfac es sa ns d mo nt ag e.

C ela per met dviter laccu mulation des erreurs d e mise en position et dusina ge.

Il faut d o nc ess ay er dusin er en m me t e mps les surfac es li es les u nes aux a utres p ar d es

cotes a ux IT les plus faibles.

D e m me, on essay era d ans la mesure du possible d e raliser la pice en mini misant le no mbr e

de mo nta ge/ d mo nt ag e d e la pice.

ATTENTION, il ne faut pas dmonter une pice pour vrifier une cote qui vient dtre usine. Il

faut pr voir u n moye n d e mesure ap pro pri, p our u n co ntrle sur p orte pice.

2. Ch oix Eb au ch e / finition / finitio n

Il faut naturellement respecter les conditions de coupe, notamment la profondeur de passe

maximu m do n n e d a ns le ta blea u.

Suivant les tolra nces des cot es r aliser, la surfac e finale sera o bte n ue en plusie urs fois.

In tervalle d e to lrance d u ne co te

Mtho de

1 mm

Obt ention directe

Qu alit 1 1 (ex : H1 1) : 0.5 mm

Eba uc he + finition

Qu alit 7 (ex : H 7) : 0,02 mm

Eba uc he + finitio n + finition

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

61

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

3. Pour le dbu t d un perag e

Le foret est un outil relativement flexible. Afin de percer lendroit souhait il faut marquer le

tro u percer.

Utilisation du f oret pointer afin d e bie n mar qu er la p osition p o ur le foret suivant.

4. Pour d es p erages : D > 10 mm

On ne perce p as directe me nt les gros dia mtres. Il faut proc der p ar ta pe.

D < 1 5 : faire d es trous to us les 6 mm.

15 < D < 2 4 : faire d es trous to us les 4 mm.

24 < D < 3 0 : faire d es trous to us les 3 mm.

5. Pour d es alsag es, q u alit du trou H7 ou H8 lalsoir mach ine

Pour r aliser un alsa g e d e D H7 avec u n als oir mac hine.

Il fa ut utiliser un als oir si la dime nsio n est dispo nible au ma g asin.

6. D < 20

Lb auc he c onsiste en la r alisation dun trou : D - 2

La finition co nsiste e n la ralisation du n trou : D - 0.2 5

La finitio n co nsiste e n la ralisatio n d e lalsa g e : D

7. D > 20

Lb auc he c onsiste en la r alisation dun trou : D - 0.5

La finitio n co nsiste e n la ralisatio n d e lalsa g e : D

8. Tournage de pice lo ngu e

Le problme vient principalement de la mise en position. Il faut viter le flchissement de la

pice ca us e d es efforts de c ou p e. R ens eign er vous au prs d e votre ens eign ant si le pro bl me

se p ose.

9. Ralisation d un e co te

Veuillez viser la ralisation d e la cote moy en ne.

C ote d u typ e : L a (20 0.5), il fa ut viser la cote de L, (20)

Cot e d u type : L a ( 20 1 ) , il faut viser la cote de [(L + b) + (L - a)] / 2 , (20, 5)

+b

+2

10. T arau dage main

Voir le ta blea u suivant q ui indiqu e le dia mtre d e p erag e ava nt le tara u da ge.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

62

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

diamtre vis

10

12

14

16

18

20

22

24

pas

di amtr e per age

pr ofondeur filet

di amtr e du l amage CHc

pr ofondeur du lamage CHc

0,5

2,5

0,31

6

3

0,7

3,2

0,43

8

4

0,8

4,1

0,49

9

5

1

4,9

0,61

11

6

1,25

6,6

0,77

14

8

1,5

8,4

0,92

16

10

1,75

10,1

1,07

18

12

2

11,8

1,23

22

14

2

13,8

1,23

25

16

2,5

15,3

1,53

28

18

2,5

17,3

1,53

31

20

2,5

19,3

1,53

34

22

3

20,8

1,84

37

24

11. Co nsig nes d e scurit relatives aux travau x sur machines

11.1 Pro tection p assive

Les machin es p ar leurs mouv e ments p e uve nt :

projeter d es cop e aux br lants o u d es liquides corrosifs o u gras ;

entra ner vt e ments, d oigts ou ch ev eux.

Protectio n d u corps : blous e o u co mbin aison et ta blier de s urprotection en s ou d ag e, p ant alon.

Protectio n d es ye ux : lun ettes.

Protectio n d es mains : t er toute ba g ue et brac elet, mettre d es g ants.

Protection des mains II : les copeaux sont coupants et chauds, ne pas les manipuler mains

nues.

Protectio n d es pieds : ch auss ures fer mes se melles paisses.

Protectio n d es ch eve ux : les attac her.

11.2 Pro tection active

Pen d ant les travaux pratiqu es :

U N se ul tudia nt ma nipule.

L'AUT RE veille la scurit de son camarade en tant prt intervenir pour stopper la

mac hine.

11.3 Pro tgez vou s et p ro tgez les autres :

Utilisez oblig atoire me nt les protections installes sur les machin es (crans, ca pots ...).

Assurez vous que les pices et outillages sont bien positionns et fixs avant de lancer la

fabrication.

Assurez vous qu e les perso n nes situ es proxi mit sont elles -m mes prot g es.

Atten dez l'arrt d e la mac hine p o ur tout e interve ntion.

Evacuez tous dchets (copeaux, chutes de mtal, outillages inutiles) en vous protgeant les

mains (ga nts, balais, croch ets...).

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

63

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Chapitre 9

Contrle de la pice finie

1. In stru men ts de co ntr le sans mesure

1.1 L es calib res fixes

Ce sont des appareils de contrle par attribut qui indiquent, sans mesurer, si la dimension

ralise est bo nn e o u ma uvaise.

Un calibre est un instrument de contrle dont la ou les dimensions sont invariantes. Il existe de

nombreuses varits de calibres fixes permettant le contrle dimensionnel. Chaque instrument

correspond une cote nominale unique assortie dun intervalle de tolrance spcifique. On

dsigne le calibre par son type , sa cote nominale et sa tolrance (exemple : tampon lisse

do u ble 20 H 7).

C ertains calibres so nt q u alifis d e d o ubles. Ils prop os ent d e ux dime nsions p our le contrle :

la pre mir e corresp on d la valeur maximale acce pta ble d e la dimension c onsid re ;

la seco n de la valeur mini male.

Ainsi le ta mp o n lisse 2 0 H7 a d es di me nsions

spcifies sur le dessin d e la figure 1. O n

dsign e so uve nt p ar les mots entre et

nen tre p as ch acu ne des extr mits du

ta mp o n.

Figure 1

La figure 2 montre

un ch antillo nn ag e

de c alibres fixes.

Figure 2

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

64

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

1.2 talo ns d tat de su rface p laqu ette visotactile

Les plaqu ettes R ug otest so nt d estin es au co ntrle p ar co mpar aiso n d es tats de surfac es

usines, p ar la mth o de visotactile.

Figure 3. P oc hette de pl aquettes vis otactiles

C es plaq uett es sont destin es a u co ntrle par co mp araison des tats d e surfac es usin es. Elles

font appel la vue et au toucher. Elles se composent de petits lments de surfaces usines

do nt les limites d e q u alit, suivant I e critre Ra, s ont ch elo nn es. Il existe d es pla qu ettes p our

lense mble d es o prations c oura ntes dusin ag e.

La figure 3 montre un chantillonnage destin au contrle des tats de surfaces obtenues par

les procds suivants : fraisage en roulant, fraisage en bout, rabotage, tournage, rectification,

rodage.

Les plaqu ettes visotactiles sont large me nt utilises car e n plus d e leur facilit de mise e n o e uvre

elles proposent, la diffrence du mesurage dun profil, une approche en trois dimensions de

ltat du ne s urface.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

65

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Tr

Trav

avau

auxx Pr

Prat

atiq

ique

uess

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

66

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

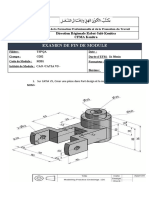

Ap plicatio n 1 : F ABRICAT IO N DUN CORPS DE VRIN

Ob jectifs :

Analyse d u travail effect uer.

R diger la g a mme dusina g e dun c orps d e vrin.

Figure 1

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

67

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Partie 1 : An alyse du travail effectu er

Etape 1. tu de du d essin d excu tion (fig. 1 - II)

Matire d u vre : font e.

Pice brute : pice moule ; surp aisseur dusinage : 3 mm ; alsage 36 : non venu de

fon derie.

Traitements thermiqu es : aucu n.

Dimen sion s : 170 x 100 x 90 mm : pice rigid e.

To lrances : + 0, 1 ; H7 ; H8.

+0

Spcification s particu lires : conc entricit des alsag es de 50 et 55 dfaut maximum :

0,0 5 ; laxe de lalsa ge de 5 0 d oit tre perp e ndiculaire la surface dap pui.

Sig nes d e faon nage :

: da ns les alsag es H7 et H8 ;

: sur les autres surfac es usin es ;

~ : certaines surfac es brut es.

Etape 2. Analyse du travail effectu er

An alyse et reprage des surfaces lmen taires u sin er (fig. 1 - III) :

Surfaces planes : 1, 3, 5, 7, 9, 10 ;

Surfaces cylindriques : 2, 4, 6, 8, 11 ;

Surfaces sp ciales : 12, 13, 14, 15 (trous t arau d s).

Ch oix d es SR (fig. 1 - IV).

SR1 : 6, surface de guid ag e d e la b ut e, conc entriqu e R1.

SR2 : 1, surface dap pui, perp e ndiculaire R1.

Associatio n d es surfaces lmentaires (fig. 1 - V).

Grou p e a : 1, 2, 3, 4, 5, 6 : un e o pr ation ;

Grou p e b : 7, 8, 9 : un e o pr ation ;

Grou p e c : 10 : u ne op ration ;

Grou p e d : 11 : un e o p ration ;

Grou p e e : 12,13, 14,15 : u ne op ration.

Gro up emen t des o pration s en ph ases (fig. 1 - VI).

Grou p e a : une p has e d e to urna g e ;

Grou p es bcd : un e ph ase de fraisag e ;

Gro up e e : u ne p has e de per ag e-tar au d ag e : les trous dev a nt tre trac s av a nt p era ge, il faut

envisag er u ne ph ase s up pl ment aire d e traa ge p our le grou p e e.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

68

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Partie 2. Etab lissemen t d e la g amme d u sin ag e po ur u n co rp s d e vrin

Figure 2

Etape 3. Ordon nancemen t d es p hases en g amme (fig. 2 - I) :

Phase 10 : grou p e a (co mp ortant les SR) : tourn a ge.

Phase 20 : grou p es bcd : fraisag e.

Phase 30 : grou p e e : traa ge.

Phase 40 : grou p e e pera ge-tar au d ag e.

C. D. C . G . M.

F abric at ion M c anique

Trouver tous les modules sur | http://www.dimaista.com/

69

M o d u le 1 5 M. G . P .

P rojet de sy nt hs e

Choix des surfaces de dpart (fig. 2 - III) : celles-ci doivent permettre lusinage en phase 1 et

par co ns qu e nt reco uvrent les surfaces 4 et 6.

No mbre d e p ices : 1 pice.

Etape 4. Cond ition s d excution d e chaqu e ph ase (fig. 2 - V) :

Mac hines-outils .

Phas e 1 0

Phas e 2 0

Phas e 4 0

To ur parallle.

Fraise use universelle.

Perceus e se nsitive.

App areilla ge ...

Phas e 1 0