Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Touchée-Laetitia Mikles-Un Documentaire de Création

Transféré par

MILHERES MichelTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Touchée-Laetitia Mikles-Un Documentaire de Création

Transféré par

MILHERES MichelDroits d'auteur :

Formats disponibles

Touchée de Laetitia Mikles

Qu’est-ce qu’un documentaire de création ?

« De sorte que la littérature qui se contente de « décrire les choses », d’en donner seulement un

misérable relevé de lignes et de surfaces, est celle qui, tout en s’appelant réaliste, est la plus éloignée de

la réalité, celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus… » Marcel Proust, Le Temps Retrouvé

1. Une rencontre (humaine et artistique)

Laetitia Mikles a découvert la surdicécité à Larnay grâce à Anne Souriau (sa monteuse) dont les

parents sont éducateurs spécialisés. Elle est donc allée découvrir cet univers déroutant et a été

« touchée » : touchée par ce handicap qui paraît rédhibitoire et par la manière sensuelle dont les

personnes atteintes de surdicécité communiquent. Elle a passé du temps avec eux, a partagé des

moments de leur vie, pour bien les connaître, apprendre leur mode de vie et leur mode de

communication (s’y initier en tout cas), en bref pour apprendre à les connaître et à les aimer, comme

des personnes et pas comme des monstres de foire ou des curiosités de cirque (elle est intégrée au

générique final, avec les personnages du film). Cette immersion est la base même du travail du

documentariste qui y construit son regard sur la réalité qu’il veut filmer. Ce cheminement qui a été

le sien, elle voudrait que le spectateur l’accomplisse également. Le spectateur est donc embarqué dans

le TGV dans les sons du premier plan et repart au dernier un peu plus proche des personnages, le

regard un peu plus riche et lumineux, après avoir partagé une expérience.

2. Une réalité vue de l’intérieur

Le film place le spectateur dans une situation inconfortable, pour l’obliger à partager, à vivre de

l’intérieur, pendant quelques instants (25 minutes) la difficulté d’existence des sourds-aveugles.

Chaque geste pour travailler, communiquer, jouer, dire ses sentiments passe par une médiation

gestuelle « lourde ». Les plans-séquences fixes, sans montage, obligent le spectateur à vivre la même

durée.

Cette réalité n’est pas « donnée » au spectateur (par une

voix off ou des « cartons » rassurants et confortables) : il

est placé face à une énigme, il doit comprendre qui sont

ces gens et pourquoi ils agissent ainsi. Dans ce premier

plan de l’Institut, tout fait obstacle au spectateur :

couleurs peu engageantes, obstacles au cheminement,

personnage « central » qui lui tourne presque le dos et est

confiné au bord gauche de l’image, absence de

« lisibilité » de ses gestes.

Ensuite, le regard se concentre sur

les mains (motif visuel omniprésent

du film, puisqu’elles sont le moyen

par lequel passe toute la

communication et la force

d’expression des sourds-aveugles) et

essaie de capter, outre leur beauté

lumineuse, la force de concentration,

d’attention du sujet. L’énergie du

regard (caméra et spectateur) est fixée sur le même point,

avec la même volonté obstinée, que celle de celui qui travaille, pour qui les sensations tactiles sont

l’unique moyen de parvenir à son travail.

Alain Cavalier, La canneuse

3. Capter le réel :

Il s’agit donc bien, comme y sont contraints

les personnages du film, d’être attentif aux

microévénements du réel, de réapprendre à regarder et

écouter le réel. C’est l’enjeu fixé par le plan de

l’orange qui essaie de faire exister par le son

(extrêmement présent) le contact de la main avec

l’orange et tout le travail d’épluchage. Le toucher doit

trouver une existence cinématographique : c’est le son

qui la lui confère, avec toute sa richesse (radio, cuisine, fenêtre ouverte, véhicule dans la rue). Le

monde extérieur et les petits gestes de l’épluchage dans l’espace personnel de la cuisine sont ainsi

mis en relation. Pas de coupure entre deux « mondes ».

4. Assumer la mise en scène du réel :

Aucune caméra,, aucun stylo n’est neutre.

Les choix de la main qui les porte apparaissent

toujours. Le documentaire de création assume cette

empreinte subjective du créateur avec plus

d’honnêteté que tous les reportages télévisés (même

pour le Jour du Seigneur, il y a 5 heures de

répétition la veille, un script etc., je peux en témoigner sans nostalgie…). Mieux, en l’assumant, il

s’autorise à utiliser toutes les armes de l’art pour atteindre au vrai. Le plan du judo dévoile le

dispositif (réflecteurs, projecteurs, micro, toile tendue au mur pour créer le fond à la Manet…), à

la manière de toiles « Atelier du peintre ». Ici, c’était aussi une question d’éthique : le filmage

direct aurait été une violence, de l’irrespect (il y avait une image de soi à construire, ensemble,

grâce au travail de la cinéaste). La collaboration avec les « personnages » était un principe posé

dès le départ. Pour certaines scènes, il a été demandé aux personnages de raconter une blague, un

moment de vie qu’ils ont choisis, à partager avec le spectateur (la conversation intime finale,

moment de grâce pure, a débouché sur une idylle sérieuse entre les deux personnes).

5. Dévoiler du beau :

Ce n’est pas le « problème » du handicap qui intéresse la cinéaste, mais la richesse

humaine qu’elle a rencontrée, donc la richesse

culturelle de son sujet. Pour dire cette admiration et

cette affection qui sont les siennes, il fallait qu’ils soient

beaux. D’où le travail de mise en scène, de mise en

valeur des personnages filmés en référence aux portraits

de Manet, sur fond uni, se détachant du fond pour venir

à la rencontre du spectateur dont l’œil n’est pas distrait

par des artifices de décor et se concentre sur l’unique

point d’attachement qu’on lui propose : des gens qui

travaillent, jouent, s’amusent et aiment comme nous,

mais d’une autre manière, par d’autres moyens, que la

cinéaste trouve peut-être plus beaux, en tout cas plus

sensuels : pas de gestes irréfléchis ou inutiles, quelque

chose comme une pureté retrouvée.

Toute parole est inutile : ces gens-là ont su

garder un secret que bien des cinéastes ont perdu.

Vous aimerez peut-être aussi

- Mini Projet RapportDocument21 pagesMini Projet RapportSau Vage67% (6)

- L Espace Des MotsDocument41 pagesL Espace Des MotsCintia Gutierrez ReyesPas encore d'évaluation

- Deleuze L'image-Temps Chapitre 1Document9 pagesDeleuze L'image-Temps Chapitre 1DarkoDonniePas encore d'évaluation

- Bellour - L'Entre-images IIDocument16 pagesBellour - L'Entre-images IIvalidezPas encore d'évaluation

- PORTFOLIODocument32 pagesPORTFOLIOMargot DebaisieuxPas encore d'évaluation

- Circulez, Il N'y A Rien À Voir - Dossier PédagogiqueDocument4 pagesCirculez, Il N'y A Rien À Voir - Dossier PédagogiqueCentre D'art RurartPas encore d'évaluation

- Mauvaises FrequentationsDocument31 pagesMauvaises FrequentationsJulia ScampariniPas encore d'évaluation

- Menuiserie: Le Grand Livre de LaDocument31 pagesMenuiserie: Le Grand Livre de LaDINO ECO100% (2)

- Mécanique Esthétique de L'image: Théorie Des MondesDocument16 pagesMécanique Esthétique de L'image: Théorie Des MondesnaopressaoPas encore d'évaluation

- Boissel - Qand Les Enfants Se Mirent A DessinerDocument30 pagesBoissel - Qand Les Enfants Se Mirent A DessinerrajaadalPas encore d'évaluation

- Touchée-Laetitia Mikles-Un Documentaire de CréationDocument3 pagesTouchée-Laetitia Mikles-Un Documentaire de CréationMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Le Réalisme Psychologique Au CinémaDocument5 pagesLe Réalisme Psychologique Au CinémaEmilioPas encore d'évaluation

- La Regard Et La VoixDocument88 pagesLa Regard Et La VoixAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation

- Les Enjeux Du Regard 01: Education À L'image, Pour Quoi Faire?Document41 pagesLes Enjeux Du Regard 01: Education À L'image, Pour Quoi Faire?PériphériePas encore d'évaluation

- Artaud, Sorcellerie Et CinémaDocument2 pagesArtaud, Sorcellerie Et Cinémarichardjcam100% (1)

- Sorcellerie Et Cinéma - Antonin Artaud (1927)Document2 pagesSorcellerie Et Cinéma - Antonin Artaud (1927)Rafael Eduardo FrancoPas encore d'évaluation

- Qu'est-Ce Qu'une Oeuvre D'artDocument13 pagesQu'est-Ce Qu'une Oeuvre D'artVINCENTPas encore d'évaluation

- II - Le Cinéma Est Un Art: 2. Le Langage Cinématographique Et Ses Possibilités ArtistiquesDocument4 pagesII - Le Cinéma Est Un Art: 2. Le Langage Cinématographique Et Ses Possibilités ArtistiquesMauricePas encore d'évaluation

- Le Cinéma de Jean Renoir - Théories Des Cinéastes.Document7 pagesLe Cinéma de Jean Renoir - Théories Des Cinéastes.Baptiste GuenaisPas encore d'évaluation

- Analyse de L'imageDocument18 pagesAnalyse de L'imageAhmed ArichePas encore d'évaluation

- Histoire DocumentaireDocument40 pagesHistoire DocumentaireBianca Stan100% (1)

- Jacques Aumont L'ObjetDocument26 pagesJacques Aumont L'ObjettdecastroPas encore d'évaluation

- Introduction À L'analyse de L'image (M. Joly. Armand Colin, 2009)Document148 pagesIntroduction À L'analyse de L'image (M. Joly. Armand Colin, 2009)Erwan MorelPas encore d'évaluation

- Leportique 569Document9 pagesLeportique 569Drew ReboPas encore d'évaluation

- BELLOUR, Raymond Entre-Images 2Document311 pagesBELLOUR, Raymond Entre-Images 2Lucas ReisPas encore d'évaluation

- Le ScénarioDocument21 pagesLe ScénarioGiacomoDemoniacPas encore d'évaluation

- Agel - Activité Ou Passivité Du Spectateur? - Dans SouriauDocument8 pagesAgel - Activité Ou Passivité Du Spectateur? - Dans SouriauMireille BertonPas encore d'évaluation

- Cliché Au Cinéma - DeleuzeDocument5 pagesCliché Au Cinéma - DeleuzesilvialucaaPas encore d'évaluation

- Paradoxe Sur Le GraphisteDocument21 pagesParadoxe Sur Le GraphisteChef PelletPas encore d'évaluation

- Devant:Dedans: Déborder La Vue Daniel BougnouxDocument3 pagesDevant:Dedans: Déborder La Vue Daniel BougnouxSimon Le Roux GödelPas encore d'évaluation

- Badiou - Peut-On Parler D'un FilmDocument4 pagesBadiou - Peut-On Parler D'un FilmkairoticPas encore d'évaluation

- Batory PDFDocument52 pagesBatory PDFcristianPas encore d'évaluation

- Antonioni Personnage PaysageDocument61 pagesAntonioni Personnage PaysageAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation

- Les Choses Humaines Dossier PedagogiqueDocument54 pagesLes Choses Humaines Dossier Pedagogiquedavid.tuil92140Pas encore d'évaluation

- Marie-José Mondzain: Qu'est-Ce Qu'une ImageDocument7 pagesMarie-José Mondzain: Qu'est-Ce Qu'une ImagevalidezPas encore d'évaluation

- Marionette Et Therapie N°6Document20 pagesMarionette Et Therapie N°6gdillon65Pas encore d'évaluation

- Sémiologie de L'imageDocument42 pagesSémiologie de L'imagehassane bouhabbaPas encore d'évaluation

- 2 PrierePourUneMitaineDocument4 pages2 PrierePourUneMitainesamuel campeau rivardPas encore d'évaluation

- Arnaud MercierDocument21 pagesArnaud MercierMouaouia SaadaouiPas encore d'évaluation

- Cauchemar - Darwin - Dossier Peda FilmDocument7 pagesCauchemar - Darwin - Dossier Peda Filmmarion77chapuisPas encore d'évaluation

- Cours Partie 2 Dramaturgie Du Texte À La ReprésentationDocument4 pagesCours Partie 2 Dramaturgie Du Texte À La Représentationlily Rose ChamotPas encore d'évaluation

- Presses Universitaires de FranceDocument5 pagesPresses Universitaires de FranceAhmed NabilPas encore d'évaluation

- PDC Blackmfrenchkiss b2 ProfDocument3 pagesPDC Blackmfrenchkiss b2 ProfBeatriz García VázquezPas encore d'évaluation

- SemiologieDocument45 pagesSemiologieAndreea Iacoboaea67% (6)

- LQ 899Document8 pagesLQ 899protonpseudoPas encore d'évaluation

- Le ConteDocument21 pagesLe ConteAnonymous djdP36Pas encore d'évaluation

- Guide PedagogiqueDocument9 pagesGuide PedagogiqueNANDJIM KOSSADOUM CorneillePas encore d'évaluation

- Georges Didi-Huberman - "La Condition Des Images Entretien Avec Frédéric Lambert Et François Niney"Document12 pagesGeorges Didi-Huberman - "La Condition Des Images Entretien Avec Frédéric Lambert Et François Niney"xuaoqunPas encore d'évaluation

- Prochain Arrêt - Dossier de PresseDocument7 pagesProchain Arrêt - Dossier de PresseCentre D'art RurartPas encore d'évaluation

- Perception - Environnement Musiques Jean-Claude RissetDocument16 pagesPerception - Environnement Musiques Jean-Claude RissetSaaj Alfred JarryPas encore d'évaluation

- Contergestesimages DrouetDocument11 pagesContergestesimages DrouetWaterloo EnterprisePas encore d'évaluation

- CM - Philosophie de L - Art (Maubert)Document19 pagesCM - Philosophie de L - Art (Maubert)cecilie.poirot05Pas encore d'évaluation

- Portolio P.A CasanovaDocument13 pagesPortolio P.A CasanovaPierre-Antoine CasanovaPas encore d'évaluation

- Article Sur Le Cinéma Et Les SensDocument5 pagesArticle Sur Le Cinéma Et Les SensAmiraPas encore d'évaluation

- DEF - Les Mots Etaient Des LoupsDocument15 pagesDEF - Les Mots Etaient Des LoupsJING HONGPas encore d'évaluation

- ) Temps Et Identite Dans La Trilogie de David LynchDocument78 pages) Temps Et Identite Dans La Trilogie de David LynchFrédéric DautremerPas encore d'évaluation

- Anna Caterina Dalmasso PHD ThesisDocument587 pagesAnna Caterina Dalmasso PHD ThesisCezar Gheorghe0% (1)

- Catalogue Expo PerceptionDocument24 pagesCatalogue Expo PerceptiondalidadaPas encore d'évaluation

- La Condition Des Images - Didi HubermanDocument12 pagesLa Condition Des Images - Didi HubermanBela LachterPas encore d'évaluation

- Tu vois ce que je veux dire ?: Illustrations, métaphores et autres images qui parlentD'EverandTu vois ce que je veux dire ?: Illustrations, métaphores et autres images qui parlentPas encore d'évaluation

- De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir: La résilience en questionsD'EverandDe Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir: La résilience en questionsPas encore d'évaluation

- Le Silence de Lorna-Analyse DébutDocument4 pagesLe Silence de Lorna-Analyse DébutMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Some Like It Hot-Rythmer L'espace - OuvertureDocument1 pageSome Like It Hot-Rythmer L'espace - OuvertureMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Une Rencontre Ordinaire (Chabrol, La Cérémonie)Document3 pagesUne Rencontre Ordinaire (Chabrol, La Cérémonie)MILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Gloria Sort Les FlinguesDocument4 pagesGloria Sort Les FlinguesMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Paine: La Cible ?Document1 pagePaine: La Cible ?MILHERES MichelPas encore d'évaluation

- L'art Et La VieDocument13 pagesL'art Et La VieMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Brundle CinéasteDocument41 pagesBrundle CinéasteMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Mustang Et ShiningDocument21 pagesMustang Et ShiningMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- T'as L'bonjour D'alfredDocument41 pagesT'as L'bonjour D'alfredMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Vertigo Match PointDocument24 pagesVertigo Match PointMILHERES MichelPas encore d'évaluation

- Exposé Sur Mario BOTTADocument14 pagesExposé Sur Mario BOTTAVeronika Volkova60% (5)

- Hote Invite - CC - 81 Zhu Ke Final 2Document3 pagesHote Invite - CC - 81 Zhu Ke Final 2Philippe Fabre100% (1)

- Tarde Gris - Alto SaxDocument2 pagesTarde Gris - Alto SaxFrancisco IssaPas encore d'évaluation

- Fiche Technique PLACOPLATRE-BA13Document2 pagesFiche Technique PLACOPLATRE-BA13RodriguezPas encore d'évaluation

- Modes Et Travaux Un Vestiaire Pour LimaginaireDocument97 pagesModes Et Travaux Un Vestiaire Pour LimaginaireMaria MüllerPas encore d'évaluation

- Piano Compl RitmosDocument1 pagePiano Compl RitmosAndrés CoppaPas encore d'évaluation

- Boite II - Le DéterminantDocument11 pagesBoite II - Le DéterminantNouzi CilinecPas encore d'évaluation

- Maison Et Jardins Juillet 2017Document188 pagesMaison Et Jardins Juillet 2017FabeRn100% (1)

- Systeme de Rangement Mural Pour AtelierDocument10 pagesSysteme de Rangement Mural Pour AtelierHichem shoumiPas encore d'évaluation

- Manual 5.0635.09.24Document4 pagesManual 5.0635.09.24mbgprsmsPas encore d'évaluation

- Quest Ce Qu 'Un Logo Cours 1Document7 pagesQuest Ce Qu 'Un Logo Cours 1zaineb.audioPas encore d'évaluation

- L'autobiographie2021 2Document21 pagesL'autobiographie2021 2SibonyPas encore d'évaluation

- Etudes Des Qualités D'une BalanceDocument4 pagesEtudes Des Qualités D'une BalanceMoncef Saidani100% (1)

- Agenda Culturel Janvier Avril 2023V4 ComprésséDocument24 pagesAgenda Culturel Janvier Avril 2023V4 ComprésséAbdallahi MohamedPas encore d'évaluation

- Nea SorrindoDocument1 pageNea SorrindoGil IackPas encore d'évaluation

- Le Releve D ArchitectureDocument32 pagesLe Releve D ArchitectureSlimanePas encore d'évaluation

- Guide GiofsDocument32 pagesGuide GiofsmustaphaxaPas encore d'évaluation

- Dossier Le MisanthropeDocument16 pagesDossier Le Misanthropemasudimiel01Pas encore d'évaluation

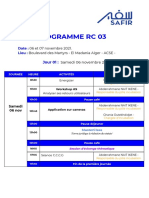

- Programme RC 3Document2 pagesProgramme RC 3ASMA byamPas encore d'évaluation

- Exemple Epreuve Logique CorrigeDocument5 pagesExemple Epreuve Logique CorrigeAzedine OudrarPas encore d'évaluation

- La Progression ThematiqueDocument1 pageLa Progression ThematiqueEddie Nguyễn100% (1)

- La Communauté Italienne Et Ses ÉdilesDocument21 pagesLa Communauté Italienne Et Ses ÉdilesmarcococcoPas encore d'évaluation

- Documentaire-Cirque QuestionnaireDocument4 pagesDocumentaire-Cirque QuestionnaireElena AguileraPas encore d'évaluation

- RETZ - Graphismes Et Mandalas MS GSDocument63 pagesRETZ - Graphismes Et Mandalas MS GSDidine PoppinsPas encore d'évaluation

- Rapport N°2Document12 pagesRapport N°2FatemZohra Lmalki100% (1)