Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Natacha Allet - L'autoportrait

Natacha Allet - L'autoportrait

Transféré par

Beatriz MeirelesTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Natacha Allet - L'autoportrait

Natacha Allet - L'autoportrait

Transféré par

Beatriz MeirelesDroits d'auteur :

Formats disponibles

L'autoportrait

● Sommaire | Texte intégral Méthodes et problèmes

● Bibliographie L'autoportrait

● Exercices

Natacha Allet, © 2005

●

Dpt de Français moderne –

Université de Genève

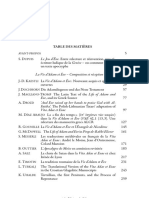

Sommaire

● Introduction

1. Les définitions négatives de l'autoportrait en littérature

1. L'autoportrait et l'autobiographie

1. L'autoportrait comme formation non chronologique

2. L'autoportrait comme saisie non rétrospective

3. L'autoportrait en creux de Saint Augustin

2. L'autoportrait littéraire et l'autoportrait pictural

1. Le recours à la métaphore picturale

2. Les limites de la métaphore picturale

3. L'autoportrait comme saisie indirecte du moi

2. L'encyclopédie médiévale comme pendant générique de l'autoportrait

1. Le caractère restreint du portrait littéraire

2. Le speculum médiéval

1. L'autoportrait comme miroir du JE et miroir du monde

3. Les traits spécifiques à l'autoportrait

1. Une structure spatiale

1. Statisme et intemporalité

2. Une structure ouverte

1. Amplifications, rétractations, renvois

2. Prédominance de la mémoire textuelle (intratextuelle)

3. La présence à soi du sujet qui écrit

3. Un sujet menacé (mort et impersonnalité)

● Conclusion

● Bibliographie

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (1 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

Introduction

L'autoportrait en littérature est un genre qui ne s'impose pas avec la même

évidence que l'autobiographie, et les écrivains qui le pratiquent ne parlent pas

eux-mêmes d'autoportrait au sujet de leur œuvre, mais plutôt d'essai ou de

méditation, ou encore de promenade ou d'antimémoire. C'est Michel Beaujour,

dans un ouvrage théorique intitulé Miroirs d'encre, qui postule l'existence en

littérature d'un genre spécifique, regroupant aussi bien les Essais de

Montaigne, les Rêveries de Rousseau que L'âge d'homme ou la Règle du jeu

de Leiris, les Antimémoires de Malraux, Roland Barthes par Roland Barthes, et

d'autres textes moins connus. Il choisit le terme d' autoportrait (qui le satisfait

peu, à vrai dire, mais qu'il ne parvient pas non plus à remplacer) pour qualifier

ce type particulier de discours auquel il reconnaît un certain nombre de

caractéristiques, et une cohérence historique.

I. Les définitions négatives de l'autoportrait en littérature

Michel Beaujour entreprend tout d'abord de définir l'autoportrait littéraire par la

négative, – en l'opposant d'une part à l'autobiographie telle que Philippe

Lejeune l'a théorisée, et d'autre part à l'autoportrait pictural.

I.1. L'autoportrait et l'autobiographie

I.1.1. L'autoportrait comme formation non chronologique

Selon lui, l'autoportrait en littérature se distingue avant tout de l'autobiographie

par le fait qu'il ne présente pas de récit suivi. Autrement dit, il ne figure pas une

succession d'événements significatifs, il ne reconstruit pas linéairement une

existence: il est fondamentalement non narratif. À l'ordre chronologique (ou

même dialectique) des faits remémorés et racontés dans l'autobiographie, il

substitue un ordre associatif et, pourrait-on dire, thématique. Si l'on jette un

coup d'oeil sur la table des matières de L'âge d'homme, par exemple, on

constate en effet qu'elle offre un répertoire de thèmes: Vieillesse et mort,

Surnature, L'infini, L'âme, etc., – autant de rubriques sous lesquelles les

souvenirs, les rêves, les fantasmes ainsi que les réflexions de Leiris s'agrègent

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (2 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

et se déploient.

I.1.2. L'autoportrait comme saisie non rétrospective

Beaujour insiste sur la différence qui existe entre le projet de l'autobiographe et

celui de l'autoportraitiste, en affirmant que le premier (l'autobiographe) se pose

la question de savoir comment il est devenu ce qu'il est devenu, tandis que le

second (l'autoportraitiste) se demande qui il est au moment même où il écrit.

Afin de rendre sensible l'écart entre ces deux démarches, il examine Les

Confessions de Saint Augustin et prête une attention toute particulière au Xème

livre de cet ouvrage, où l'auteur annonce précisément – en s'adressant

ouvertement à Dieu:

Je me ferai [...] connaître de ceux que vous m'ordonnez de servir,

non pas tel que j'ai été, mais tel que je suis désormais,

tel que je suis maintenant [...]. (X, 4. Je souligne.)

Saint Augustin interrompt alors le récit qui a occupé les neuf premiers livres de

son œuvre, il cesse de relater son errance et sa conversion, renonce à revenir

sur les péchés qu'il a commis et les repentirs qui les ont suivis, à exposer les

égarements et les mutations qui ont jalonné son histoire, et il se tourne vers le

présent, en vue de dévoiler ce qu'il est encore, à l'instant que voici, au moment

précis de [ses] confessions (X, 3).

I.1.3. L'autoportrait en creux de Saint Augustin

À une autobiographie spirituelle, religieuse, succède ainsi un autoportrait, –

mais un autoportrait paradoxal, un autoportrait en creux, où le moi est absent.

Augustin en effet ne dit rien de lui-même, malgré son intention affichée de

révéler qui il est dans le présent de son écriture, et il se laisse aller à méditer

sur la mémoire et l'oubli, à décrire un espace intérieur, à le parcourir; la

mémoire est près de se confondre sous sa plume avec l'intériorité au sens

large, elle est assimilée à un vaste palais où sont déposées les images nées

de la perception et de l'expérience (les sensations, les sentiments) et les

connaissances intellectuelles (les notions); en cheminant dans cet édifice, en

explorant ses recoins, Augustin se révèle être en définitive à la poursuite non

de lui-même mais de Dieu qu'il cherche au dehors, puis au dedans de lui. En

somme, si l'on en croit Beaujour, le Xème livre des Confessions est un modèle,

une épure, une structure vide dont les autoportraits modernes sont des

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (3 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

variantes, compte tenu de la rupture idéologique que représente la

Renaissance en ce qui concerne la conception de l'individu: l'homme dans les

Rêveries ou la Règle du jeu aurait simplement pris la place réservée à Dieu

dans l'ouvrage de Saint Augustin.

L'autoportrait apparaît donc clairement, suite à ces quelques remarques,

comme une forme littéraire beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus

complexe que la narration autobiographique.

I.2. L'autoportrait littéraire et l'autoportrait pictural

L'autoportrait littéraire diverge aussi de manière assez radicale de l'autoportrait

pictural. Le mot autoportrait évoque spontanément des peintres plutôt que des

écrivains, il évoque Rembrandt plutôt que Montaigne, Bacon plutôt que Leiris;

dans le contexte littéraire, il est invariablement métaphorique, et c'est la raison

pour laquelle il est insatisfaisant. La comparaison entre les arts risque toujours

de se faire au détriment de leur spécificité. Or un texte ne figure pas un individu

comme le fait une toile peinte.

I.2.1. Le recours à la métaphore picturale

Pourtant, les écrivains eux-mêmes sollicitent volontiers l'image de la peinture

lorsqu'ils abordent leur projet d'écriture. Il suffit de penser à Montaigne par

exemple qui déclare explicitement dans son Avis au lecteur:

Je veux qu'on m'y voie [dans les Essais] en ma façon simple,

naturelle et ordinaire, sans contention et artifice: car c'est moi

que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve,

autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été

entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des

premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très

volontiers peint tout entier, et tout nu. (I. Je souligne.)

On peut se souvenir également des premières pages de L'âge d'homme qui

témoignent elles aussi d'une intention de se peindre. Leiris commence

effectivement par faire son portrait physique: il décrit d'abord son visage (J'ai

des cheveux châtains coupés court afin d'éviter qu'ils ondulent, [...] une nuque

très droite [...]. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières

habituellement enflammé; mon teint est coloré [...]); puis, il passe à la

description de sa silhouette (Ma tête est plutôt grosse pour mon corps; j'ai les

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (4 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites

relativement aux hanches., etc.). Il multiplie par ailleurs les allusions au miroir

et à la peinture; il écrit notamment:

[...] j'ai horreur de me voir à l'improviste dans une glace car,

faute de m'y être préparé, je me trouve à chaque fois d'une laideur

humiliante. (p.26. Je souligne.)

Un peu plus loin, il note encore:

Si rompu que je sois à m'observer moi-même, si maniaque

que soit mon goût pour ce genre amer de contemplation, il y a

sans nul doute des choses qui m'échappent, et

vraisemblablement parmi les plus apparentes, puisque la

perspective est tout et qu'un tableau de moi, peint selon

ma propre perspective, a de grandes chances de laisser

dans l'ombre certains détails qui, pour les autres, doivent être les

plus flagrants. (p.26. Je souligne.)

I.2.2. Les limites de la métaphore picturale

Les limites heuristiques de la métaphore picturale (se peindre soi-même) sont

cependant vite atteintes. L'autoportraitiste ne se décrit pas comme le peintre

représente le visage et le corps qu'il perçoit dans son miroir – pour les raisons

suivantes: d'une part, et cela va de soi, la linéarité de l'écriture alphabétique ne

permet pas d'embrasser une figure d'un seul regard; d'autre part,

l'appréhension physique ne nécessite pas les mêmes médiations que

l'appréhension morale, le corps est d'un abord plus immédiat que l'âme, il est

offert à la vue, il se laisse cerner dans les limites d'un cadre, à la différence de

l'âme qui n'a pas d'existence objective et qui se dérobe inévitablement à toute

circonscription. En d'autres termes, à la question Qui suis-je?, l'autoportraitiste

ne peut pas se contenter de répondre en se décrivant physiquement, ni même

en énumérant simplement ses qualités et ses défauts. Au moment de prendre

la plume, il commence très probablement par faire l'expérience du vide, de

l'absence à soi.

I.2.3. L'autoportrait comme saisie indirecte du moi

En choisissant de se figurer lui-même, il est forcé à un détour qui peut sembler

contradictoire avec son projet initial; il est contraint en effet de recourir aux

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (5 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

catégories toutes faites fournies par la tradition culturelle dans laquelle il

s'inscrit, et de travailler ces données qui lui sont étrangères: les péchés et les

mérites, par exemple, les vertus et les vices (qui sont des catégories héritées

de la tradition chrétienne), les humeurs et les tempéraments (qui relèvent d'une

certaine science médicale), les facultés (qui participent d'un savoir

philosophique), la psychologie avec ses passions, certains éléments de

psychanalyse également au XXème siècle comme le complexe d'Oedipe ou le

fantasme; l'astrologie, la mythologie, etc.. Il est aux prises en somme avec la

configuration des savoirs que lui tend sa culture, et qui varie bien évidemment

en fonction des idéologies et des sciences. Il ne se saisit pas lui-même

directement. L'autoportrait en littérature ne consiste jamais en une simple

description de celui qui le réalise, bien qu'il se présente comme un genre à

dominante descriptive. Il est semblable à un miroir d'encre, selon la belle

expression de Beaujour, un miroir obscurci, brouillé par le langage et la culture

qui précèdent nécessairement le sujet qui entreprend d'écrire. On comprend

dès lors que le modèle pictural soit insuffisant à rendre compte de sa

singularité.

II. L'encyclopédie médiévale comme pendant générique de

l'autoportrait

II.1. Le caractère restreint du portrait littéraire

L'autoportrait en peinture est considéré par les historiens d'art comme un sous-

genre du portrait; et l'autobiographie entretient avec la biographie des rapports

évidents (que Sartre notamment évoque dans les Mots). En revanche,

l'autoportrait en littérature s'intègre assez difficilement à un ensemble discursif

plus vaste. Il ne s'oppose pas simplement, comme on pourrait l'imaginer a

priori, au portrait littéraire – qui est un genre beaucoup plus limité que lui, qu'il

s'agisse du portrait romanesque ou historiographique, ou qu'il s'agisse du

portrait galant ou satyrique tel qu'il se pratique au 17ème siècle entre les

personnalités du grand monde. Si l'on se penche sur le portrait de Mme de

Sévigné par le comte de Bussy-Rabutin, par exemple, ou celui de La

Rochefoucault par le cardinal de Retz, on s'aperçoit qu'ils sont difficilement

comparables aux Essais ou à La Règle du jeu: ils sont constitués de

descriptions physiques, intellectuelles, morales qui tiennent sur quelques

pages seulement. On pourrait sans doute rapprocher certains d'entre eux du

portrait que Leiris fait de lui-même au début de L'âge d'homme, mais pas de

l'autoportrait (en admettant que L'âge d'homme soit un autoportrait) dans son

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (6 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

intégralité.

II.2. Le speculum médiéval

C'est là que Beaujour fait la proposition originale de considérer la grande

encyclopédie médiévale comme le pendant générique de l'autoportrait. Le

Moyen Âge en effet appelait speculum un rassemblement encyclopédique des

connaissances, un système complet de classification des savoirs; speculum,

cela veut dire en latin, miroir. L'autoportrait serait un miroir du JE renvoyant en

abyme aux grands miroirs encyclopédiques du monde. Dans le premier volume

de La Règle du jeu de Leiris, un volume intitulé Biffures, l'auteur évoque son

ouvrage d'une façon qui étaye cette hypothèse:

Satisfaction prise à relier, cimenter, nouer, faire converger,

comme s'il s'était agi [...] de grouper en un même tableau

toutes sortes de données hétéroclites relatives à ma personne

pour obtenir un livre qui soit finalement, par rapport à moi-

même, un abrégé d'encyclopédie comparable à ce

qu'étaient autrefois, quant à l'inventaire du monde où nous vivons,

certains almanachs [...]. (p.285. Je souligne.)

II.2.1. L'autoportrait comme miroir du JE et miroir du monde

Il n'existe cependant pas qu'un simple rapport d'analogie entre l'autoportrait et

l'encyclopédie médiévale, entre la formation d'un cercle de connaissances sur

le moi et celle d'un cercle de connaissances sur le monde. L'autoportrait en

littérature n'est pas le portrait narcissique d'un JE coupé de l'univers qui

l'entoure. Michel Leiris toujours, dans Aurora, une sorte de roman surréaliste

qui contient une première fiction autobiographique, ou autofiction, place dans la

bouche de Damoclès Siriel qui est son double anagrammatique, le propos qui

suit:

Il m'est toujours plus pénible qu'à quiconque de m'exprimer

autrement que par le pronom JE; non qu'il faille voir là quelque

signe particulier de mon orgueil, mais parce que ce mot JE

résume pour moi la structure du monde. Ce n'est qu'en fonction

de moi-même et parce que je daigne accorder quelque attention à

leur existence que les choses sont. (p.39. Je souligne)

L'autoportrait est un discours en effet qui implique un parcours encyclopédique,

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (7 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

il ne se détache pas des choses qu'il faut entendre, selon Beaujour, au sens

latin de res, de sujets à traiter, de lieux communs. L'autoportrait ainsi n'est pas

une description purement subjective du JE. Mais il n'est pas non plus une

description objective des choses en elles-mêmes, indépendamment de

l'attention que JE leur porte. Et Montaigne l'illustre bien, en notant, dans le

deuxième livre de ses Essais:

Ce sont ici mes fantaisies, par lesquelles je ne tâche point à

donner à connaître les choses, mais moi [...]. (II, 10. Je souligne.)

L'autoportrait en somme opère une mise en relation entre le JE microcosmique

et l'encyclopédie macrocosmique, il effectue une médiation entre l'individu et sa

culture. Il est à la fois miroir du JE et miroir du monde; il est un miroir du JE se

cherchant à travers le miroir du monde, à travers la taxinomie encyclopédique

de sa culture.

Le chapitre Alphabet de Biffures fournit un exemple parmi d'autres de ce

phénomène: Leiris écrit qu'il a appris à lire dans une petite Histoire Sainte. Par

là, il manifeste une certaine éducation catholique et française normale. Mais

cette référence culturelle (collective), il l'utilise à ses propres fins, il la travaille

en vue de constituer un ensemble de métaphores à travers lesquelles il figure

sa propre histoire. Sur le modèle biblique, il décrit en effet son apprentissage

de la lecture comme une chute: l'enfant aurait été chassé du Paradis terrestre

de la plus ancienne enfance où le signe et la chose échangent leurs qualités, il

aurait été chassé d'un état de langage proprement enfantin, en acquérant

progressivement une conscience linguistique adulte. En récrivant l'Histoire

Sainte, Leiris se l'approprie en restituant aux noms qui la jalonnent le halo

d'associations subjectives qu'il leur attachait enfant, mimant ainsi le paradis

linguistique perdu.

On peut remarquer enfin que l'autoportrait s'attache tout particulièrement aux

circonstances où la relation entre le sujet microcosmique et le macrocosme

linguistique et culturel devient problématique. Le premier chapitre de Biffures,

intitulé ...reusement, rapporte lui aussi une chute: l'enfant Leiris laisse tomber

sur le sol un de ses jouets, un petit soldat, et, soulagé en voyant qu'il ne s'est

pas brisé, il s'exclame: ...reusement; une personne de sa famille le reprend et

lui explique qu'on ne dit pas ...reusement mais heureusement; elle lui apprend

que ce vocable se rattache au vocable heureux, qu'il appartient à une famille

sémantique, elle le projette ainsi dans l'espace du sens; l'enfant demeure

interdit, la véritable chute est symbolique, elle résulte de la prise de conscience

du caractère collectif du langage:

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (8 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

De chose propre à moi, il [le vocable ...reusement] devient

chose commune et ouverte. Le voilà, en un éclair, devenu

chose partagée ou – si l'on veut – socialisée.

Un peu plus loin:

[...] ce mot mal prononcé [...] m'a mis en état d'obscurément sentir

[...] en quoi le langage articulé, tissu arachnéen de mes

rapports avec les autres, me dépasse, poussant de tous côtés ses

antennes mystérieuses. (p.12. Je souligne)

C'est bien l'expérience d'un heurt entre le microcosme et le macrocosme qui

figure ainsi au commencement de l'autoportrait de Leiris.

III. Les traits spécifiques à l'autoportrait

La mise en regard de l'autoportrait et du miroir encyclopédique médiéval me

paraît féconde à plusieurs égards; elle rend évidentes un certain nombre de

caractéristiques de l'autoportrait – que l'on peut désormais appréhender

autrement que par la négative: elle éclaire d'abord la structure spatiale et

comme intemporelle de l'autoportrait; elle illustre ensuite sa forme indéfiniment

ouverte; enfin, elle attire l'attention sur la façon singulière dont il fait intervenir

une mémoire textuelle (intratextuelle) et une mémoire culturelle qui entrent en

concurrence l'une et l'autre avec la mémoire biographique de l'individu qui écrit.

III.1. Une structure spatiale

Comment décrire avant tout la structure de l'encyclopédie médiévale, du

speculum? Le miroir encyclopédique s'organise selon les divisions topiques ou

– disons – les catégories qui au Moyen Âge balisent tout le champ du connu et

du connaissable, notamment: les neuf sphères du ciel, les quatre éléments, les

quatre humeurs du corps et de l'âme, les quatre âges du monde, les sept âges

de l'homme, les sept vertus et les sept péchés capitaux, etc.. Ces catégories

comportent elles-mêmes des entrées qui font l'objet d'un discours descriptif ou

conceptuel et accessoirement de petits récits exemplaires. Elles sont régies

par une métaphore spatiale qui peut être soit un arbre (pourvu de multiples

embranchements), soit une maison (avec différents étages, différentes pièces)

soit encore un itinéraire (ponctué de diverses stations). L'encyclopédie déploie

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (9 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

ainsi une représentation intelligible des choses, et propose dans le même

temps un trajet, suivant un ordre qui n'est pas nécessairement celui des

subdivisions du livre. Il convient de noter que le parcours qu'elle trace ne se

referme pas sur lui-même, mais renvoie à la transcendance divine, et vise à

conduire le lecteur à se conformer au modèle du Christ. Le miroir

encyclopédique ménage enfin la possibilité de renvois d'une rubrique à une

autre, et celle d'ajouts. Sa logique en somme relève d'une taxinomie qui

distribue les éléments du savoir et les articule les uns aux autres. Le rapport

entre le discours et le récit y est inverse de celui qui est censé prévaloir dans

les formes à dominante narrative. On peut parler alors à son propos de

topologie, par opposition à la chronologie; et penser à l'art de la mémoire dont

on ne possède malheureusement qu'une connaissance partielle: les orateurs

dans l'Antiquité disposaient d'une méthode mnémotechnique – ils

répartissaient les divers arguments de leur discours dans des espaces

architecturaux qu'ils avaient intériorisés au préalable, et arpentaient

mentalement selon un ordre choisi les multiples compartiments de ces édifices

au moment de proférer leur discours (cf. Yates, 1975). L'idée d'une

configuration spatiale soutenant le texte (l'encyclopédie ou l'autoportrait) trouve

un écho dans cette pratique avérée.

Si l'on garde à l'esprit ce dispositif du miroir médiéval, la structure thématique

de L'âge d'homme prend un autre relief, comme celle de Roland Barthes par

Roland Barthes, plus frappante encore dans la mesure où elle présente à

chaque page une foule d'entrées (Actif/réactif, L'adjectif, Le vaisseau Argo),

classées selon un ordre que l'auteur glose dans une rubrique autoréflexive

intitulée L'ordre dont je ne me souviens plus:

[...] mais d'où venait cet ordre? Au fur et à mesure de quel

classement, de quelle suite? [...] Peut-être, par endroits, certains

fragments ont l'air de se suivre par affinité; mais l'important,

c'est que ces petits réseaux ne soient pas raccordés,

c'est qu'ils ne glissent pas à un seul et grand réseau qui serait la

structure du livre, son sens. C'est pour arrêter, dévier,

diviser cette descente du discours vers un destin du

sujet, qu'à certains moments l'alphabet vous rappelle à l'ordre

(du désordre) et vous dit: Coupez! Reprenez l'histoire d'une autre

manière (mais aussi, parfois, pour la même raison, il faut casser

l'alphabet). (p.151. Je souligne.)

Barthes insiste ici sur le morcellement et sur la discontinuité de son texte:

l'ordre aléatoire auquel celui-ci obéit se distingue non seulement du parcours

orienté de l'encyclopédie (dont la visée ultime, on l'a vu, est le plus souvent

édificatrice), mais aussi et surtout du récit finalisé de l'autobiographie qui

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (10 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

retrace toujours, comme on le sait, le destin d'un individu. Le sujet comme le

texte, et comme le monde sans doute, se livrent éclatés. On peut songer enfin

aux fameuses fiches sur lesquelles Leiris consignait les faits qu'il travaillait

précisément (à l'inverse de Barthes) à rassembler comme les pièces d'un

puzzle (cf. III.2.1.).

III.1.1. Statisme et intemporalité

Il est important de remarquer que la prégnance de la structure spatiale dans

chacun de ces ouvrages va de pair avec un certain statisme, une synchronie.

L'autoportrait vise à présenter le moi dans son essence intemporelle.

Montaigne, dans une certaine mesure, peint la constance dans la variation

individuelle. Dans une citation très célèbre, il affirme en effet: Il n'est personne,

s'il s'écoute, qui ne découvre en soi, une forme maîtresse, qui lutte contre

l'institution, et contre la tempête des passions qui lui sont contraires. (III, 2. Je

souligne) Leiris quant à lui nourrit explicitement l'intention de définir ses propres

traits en s'attachant au circonstanciel pour en extraire ce qu'il enveloppe de

constant. (Fibrilles, p.221. Je souligne)

III.2. Une structure ouverte

L'entreprise de l'autoportraitiste, par ailleurs, se révèle être sans fin. Il n'existe

pas manifestement de réponse définitive à la question Qui suis-je?. Leiris

achève le premier volume de la Règle du jeu, Biffures (qui sera suivi de trois

autres volumes), sur cette constatation désabusée:

[...] il convient ici que [...] je me taise et que, pour mortifiant qu'il

soit de clore un livre sans avoir abouti à un réel point

d'arrivée [...] je m'arrête, telle une locomotive qui trouve la voie

fermée et stoppe en rase campagne, après avoir lâché une

bordée de coups de sifflet. (p.302. Je souligne)

La quête de soi est à jamais inachevée, elle est toujours susceptible d'être

prolongée.

III.2.1. Amplifications, rétractations, renvois

La forme propre à l'autoportrait se prête à cette relance virtuellement infinie.

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (11 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

J'ai laissé entendre plus haut qu'elle n'était pas sans rapport avec celle du

miroir encyclopédique qui se caractérise notamment par les multiples rajouts et

les multiples renvois qu'il autorise. La structure thématique ou topique de

l'autoportrait est ouverte dans la mesure où chacun des développements

qu'elle distribue peut être repris, étayé ou infléchi ultérieurement. Que l'on

pense à Montaigne et aux différentes couches temporelles de ses Essais –

l'auteur revient sur tel point de son discours et le complète de diverses façons,

il est libre ainsi de poursuivre son propos indéfiniment. Leiris qui décidément

exhibe les rouages du genre, décrit les procédés de son invention de la

manière suivante:

Opérant [...] à l'aide de fiches dont j'ai mainte occasion, il est vrai,

d'accroître la masse en cours de route (inscrivant, tantôt sur

les mêmes cartons, tantôt sur d'autres, des lignes

plus fraîches qui seront aussi bien rallonges à ce que j'ai

déjà recueilli que notations nouvelles motivées soit par des

réflexions ou des événements récents, soit par des faits ou des

états anciens perçus soudain comme de nature à être mis dans le

circuit)[...]. (Biffures, p.282. Je souligne.)

Il se laisse ainsi le loisir d'insérer de nouvelles entrées dans son dispositif ou

de nouvelles réflexions dans telle ou telle entrée.

Parallèlement à cette croissance illimitée du texte, l'autoportrait présente un

système de renvois que Roland Barthes par Roland Barthes met parfaitement

en lumière, en proposant une sorte d'index thématique intitulé Repères qui

comprend certaines rubriques connues du lecteur et d'autres inconnues, et qui

invite ce dernier à effectuer de multiples trajets à l'intérieur de son texte;

l'auteur désigne de la sorte et réalise sous une forme volontairement

schématique le travail acharné de liaison, de mise en relation qui fait la

particularité de la démarche de Leiris:

Aussi [...] est-ce une nécessité pour moi que d'envisager avant

tout les connexions qui peuvent se déceler au sein de ce

paquet multiplement cloisonné et de songer, plutôt qu'à ce qui a

maintenant l'aspect funèbre d'un acquis, aux engrenages grâce

auxquels il me sera permis de passer de chaque fiche à la fiche

suivante, tout ce qui entre de libre et de vivant dans mon travail

devenant, en somme, question de liaisons ou de

transitions et celles-ci gagnant de l'épaisseur à mesure que

j'avance, jusqu'à représenter les véritables expériences au

détriment de celles qui garnissent mes fiches et ne sont plus que

des jalons plantés de loin en loin pour diriger les ricochets de ma

course. (Biffures, p.282. Je souligne.)

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (12 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

III.2.2. Prédominance de la mémoire textuelle

(intratextuelle)

Le système de renvois, d'amplifications et de rétractations à l'œuvre dans

l'autoportrait forme une mémoire intratextuelle, selon l'appellation de Beaujour,

une mémoire interne au texte qui entame la cohérence de la structure

thématique (topique) sur laquelle elle s'appuie. Les véritables expériences qui

figurent dans Biffures, si l'on suit Leiris (cf. extrait cité), ne sont pas celles qui

sont recueillies soigneusement sur les fiches, relatives à l'histoire du sujet,

mais celles que représente leur mise en relation dans l'exercice même de

l'écriture: Le gros de mon travail, écrit-il encore, finit [...] par consister moins en

la découverte, en l'invention, puis en l'examen de ces nœuds [les nœuds de

faits, de sentiments, de notions qu'il avait compté d'abord rapporter] qu'en une

méditation zigzaguant au fil de l'écriture et, [...] cheminant de thème en thème

[...] (Biffures, p.281). La mémoire qui se constitue à même le texte tend à

prendre la place de la mémoire biographique de l'individu qui écrit. La

dimension fortement autoréflexive de l'autoportrait témoigne d'ailleurs de ce

renversement.

Dans le cas de Montaigne qui lui aussi glose le repli de son texte sur lui-même

(Combien souvent, et sottement à l'aventure, ai-je étendu mon livre à parler de

soi (III, 13)), la mémoire interne au texte supplante également la mémoire

humaniste (l'héritage culturel de la Renaissance): les Essais en effet se

distinguent des miscellanea qui leur sont contemporains et qui sont de simples

compilations de lieux communs, destinées à un usage mnémonique, et ils s'en

distinguent justement à force d'autoréférences, d'ajouts et de commentaires, à

force de corrections, de repentirs, et de nouveaux points de vue. En somme, la

mémoire intratextuelle se réfère assez peu à ce qui précède l'écriture, et trace

au présent la figure du sujet.

III.2.3. La présence à soi du sujet qui écrit

Il y a certes plusieurs couches temporelles chez Montaigne, les mêmes thèmes

sont parcourus à des dates différentes, mais ils le sont toujours dans l'actualité

d'une écriture qui est consciente d'elle-même. Les Essais cherchent à capturer

la présence à soi du discours présent, la présence à soi du sujet dans l'acte

d'écrire, sa présence aussi – éphémère – à ses textes antérieurs et aux textes

d'autrui:

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (13 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

Je m'en vais écorniflant par ci par là des livres les sentences qui

me plaisent, non pour les garder, car je n'ai point de gardoires,

mais pour les transporter en celui-ci, où, à vrai dire, elles ne sont

plus miennes qu'en leur première place. Nous ne sommes, ce

crois-je, savants que de la science présente, non de

la passée, aussi peu que de la future. (I, 25. Je souligne.)

De manière comparable, me semble-t-il, Leiris affirme dans Biffures que son

seul dessein permanent a été d' opérer une mise en présence [ il souligne cette

expression], de tracer des pistes joignant entre eux des éléments. (p.285) La

présence à soi de l'énonciation est fondatrice de l'autoportrait. Elle tisse une

toile qui est la trace du sujet écrivant, – de son parcours interminable.

III.3 Un sujet menacé (mort et impersonnalité)

Beaujour enfin mentionne à plusieurs reprises le risque de l'impersonnalité que

court le sujet dans l'autoportrait. Il remarque d'une part que la mémoire

collective entre en concurrence avec la mémoire individuelle de celui qui écrit:

elle lui tend les catégories les plus générales et les plus anonymes à travers

lesquelles il cherche à se saisir, et menace ainsi de le dissoudre, de noyer sa

singularité dans une forme d'universalité. J'ai eu l'occasion d'évoquer cette

mémoire déjà (cf. II.2.1. et III.2.2.), vous pouvez penser encore aux figures

mythiques de Lucrèce et de Judith qui condensent dans L'âge d'homme des

aspects contradictoires de l'érotisme de Leiris, vous pouvez penser également

à Perséphone ou Narcisse qui jalonnent tant d'autres autoportraits.

Il se pourrait d'autre part qu'à la présence à soi se substitue la présence de

l'écrit. Dans une rubrique intitulée La coïncidence, Barthes écrit: Je ne dis pas:

Je vais me décrire, mais: J'écris un texte, et je l'appelle R.B.. Le sujet écrivant

serait amené à mourir au monde afin de vivre dans le présent de son texte, il

serait amené à disparaître comme corps et à renaître comme corpus. Le JE

écrivant s'installerait à la place du JE écrit dont le texte serait le tombeau (et le

thème de la mort ou du suicide est fréquent dans l'autoportrait – Vieillesse et

mort, c'est la première rubrique que l'on trouve dans L'âge d'homme). Ainsi, le

sujet biographique qui entreprend d'écrire son portrait se trouve

nécessairement confronté aux limites de sa propre mort et à celle de

l'impersonnel (la culture, la langue). Tel est le paradoxe du genre: le sujet qui

se cherche ne cesse de se perdre dans le labyrinthe de son texte. Reste un

style, et la singularité d'un trajet opéré dans la mémoire de toute une culture.

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (14 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

L'autoportrait

Conclusion

Dans un passage autoréflexif de Fibrilles où l'on retrouve à la fois la métaphore

de la peinture, le thème de l'intemporalité visée à travers l'écriture au présent et

celui du dédoublement du sujet qui écrit, Leiris distingue clairement entre le

temps de la vie et le temps du livre: Ce que j'écris au présent n'étant que trop

souvent du passé largement dépassé, je me vois (non sans malaise) divisé

entre deux durées: temps de la vie et temps du livre, que je n'arrive presque

jamais – serait-ce approximativement – à faire coïncider. (p.221) Le sujet dans

sa singularité s'échappe à lui-même, il est pris dans une mouvance; mais il

risque également de sortir de la temporalité, comme on l'a vu, de se figer dans

un hors temps, de se pétrifier dans une sorte d'universalité abstraite. L'écrivain

dans l'autoportrait est aux prises avec lui-même, mais aussi avec le texte qui

se substitue à lui, et avec la tradition linguistique et culturelle dans laquelle il

s'inscrit.

Bibliographie

● Augustin (Saint). Oeuvres, vol.XIV, Les Confessions. Paris: Desclée

de Brouwer, 1962.

● Barthes, Roland (1975). Roland Barthes par Roland Barthes. Paris:

Seuil, Écrivains de toujours.

● Beaujour, Michel (1980). Miroirs d'encre. Paris: Seuil, Poétique.

● Leiris, Michel (1939). Aurora. Paris: Gallimard, L'Imaginaire, 1973.

● Leiris, Michel (1939). L'Âge d'homme. Paris: Gallimard, Folio.

● Leiris, Michel (1966). Biffures (La Règle du jeu I). Paris: Gallimard,

L'Imaginaire.

● Leiris, Michel (1948). Fibrilles (La Règle du jeu III). Paris: Gallimard,

L'Imaginaire, 1975.

● Montaigne (1965). Michel, Essais (I, II, III). Paris: Gallimard, Folio

classique.

● Yates, Frances A.. L'Art de la mémoire. Paris: Gallimard, 1975.

Edition: Ambroise Barras, 2005 //

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autoportrait/apintegr.html (15 of 15) [13-12-2012 19:15:22]

Vous aimerez peut-être aussi

- La Plus Secrète Mémoire Des HommesDocument427 pagesLa Plus Secrète Mémoire Des Hommesdame nian89% (35)

- Le Pacte Autobiographique by Philippe Lejeune (Lejeune, Philippe)Document423 pagesLe Pacte Autobiographique by Philippe Lejeune (Lejeune, Philippe)aksil aidou100% (1)

- Philippe Gasparini-Est-il Je - JerichoDocument483 pagesPhilippe Gasparini-Est-il Je - JerichoYoussef El HabachiPas encore d'évaluation

- 1re Francais Victor Hugo Les Contemplations I IV Dissertation Sujet 2021Document2 pages1re Francais Victor Hugo Les Contemplations I IV Dissertation Sujet 2021Elyas BenghanemPas encore d'évaluation

- Resume de Gatsby Le Magnifique 20130410Document2 pagesResume de Gatsby Le Magnifique 20130410starrPas encore d'évaluation

- Dissertation 2Document5 pagesDissertation 2Jayson KoumPas encore d'évaluation

- Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandContre Sainte-Beuve de Marcel Proust: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Brochure Lettres AnglaisDocument94 pagesBrochure Lettres AnglaisEdson Cornejo JiménezPas encore d'évaluation

- ALLET L'Autoportrait Méthodes Et ProblèmesDocument16 pagesALLET L'Autoportrait Méthodes Et ProblèmesAndreina Tamanini100% (1)

- Cours Autobiographie RefaitDocument37 pagesCours Autobiographie RefaitAlina Alina100% (1)

- Leblanc. Ecritures AutobiographiquesDocument5 pagesLeblanc. Ecritures AutobiographiquesjzuanichPas encore d'évaluation

- Le Pacte AutobiographiqueDocument5 pagesLe Pacte AutobiographiquefatimezzahraPas encore d'évaluation

- Auto BiographieDocument2 pagesAuto BiographiechaimaeusgirlPas encore d'évaluation

- Beaujour - Mirrors D' Encre - 2 Cap PDFDocument40 pagesBeaujour - Mirrors D' Encre - 2 Cap PDFTaila IdziPas encore d'évaluation

- Marcel ProustDocument3 pagesMarcel Proustlaur soarePas encore d'évaluation

- Cours 07-La Critique ThématiqueDocument5 pagesCours 07-La Critique Thématiquekhalil RebbaliPas encore d'évaluation

- Le Genre AutobiographiqueDocument19 pagesLe Genre AutobiographiqueSara LolliPas encore d'évaluation

- Autobiographie LouteDocument32 pagesAutobiographie LouteLeïla SbaïPas encore d'évaluation

- Synthèse AutobiographieDocument2 pagesSynthèse AutobiographieionikaPas encore d'évaluation

- Expose Approche TextuelleDocument14 pagesExpose Approche TextuelleJalilMarsPas encore d'évaluation

- ETL Cours 4 AutobiographieautofictionDocument4 pagesETL Cours 4 AutobiographieautofictionAbdo GHARIBPas encore d'évaluation

- De Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieDocument33 pagesDe Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieTiti SuruPas encore d'évaluation

- Autobiographie Et Genres VoisinsDocument17 pagesAutobiographie Et Genres VoisinsEsprit Pur100% (3)

- Methodo Francais 08Document3 pagesMethodo Francais 08mouslim abdlhPas encore d'évaluation

- AnneStrasser 1 PDFDocument24 pagesAnneStrasser 1 PDFmadwani1Pas encore d'évaluation

- Département de Français Moderne de L'université de Genève - La Figuration de SoiDocument72 pagesDépartement de Français Moderne de L'université de Genève - La Figuration de SoiOblomov 2.0Pas encore d'évaluation

- ProustDocument2 pagesProustYse ferrariPas encore d'évaluation

- FRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietDocument11 pagesFRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietjoshPas encore d'évaluation

- Corrigc3a9 Sujet 1 bb1Document4 pagesCorrigc3a9 Sujet 1 bb11000 abonnés sans vidéos ?Pas encore d'évaluation

- Les Ouvrages Du Style Biographique - SuperprofDocument5 pagesLes Ouvrages Du Style Biographique - SuperprofHSNPas encore d'évaluation

- Lejeune - Pacte Autobiographique Pacte 1Document19 pagesLejeune - Pacte Autobiographique Pacte 1jjlocanePas encore d'évaluation

- Isabelle Grell - Lautofiction - JerichoDocument138 pagesIsabelle Grell - Lautofiction - JerichoAbdelillah KrimPas encore d'évaluation

- Le Double Autre Le Cas de VassilisDocument14 pagesLe Double Autre Le Cas de VassilisAhmedPas encore d'évaluation

- Textes Autobio 1Document9 pagesTextes Autobio 1BrechtPas encore d'évaluation

- 59 L Autobiographie Pour Les LDocument5 pages59 L Autobiographie Pour Les LBarreto RomarizPas encore d'évaluation

- SynthèseDocument2 pagesSynthèsetimoxd1cmoiPas encore d'évaluation

- L'idealismeDocument10 pagesL'idealismeFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation

- 1 EtudesRomanesDeBrno 17-1986-1 2Document14 pages1 EtudesRomanesDeBrno 17-1986-1 2Farouk HarazPas encore d'évaluation

- MARROU, Elise. Descombes Plus Hardi Que Proust RomancierDocument13 pagesMARROU, Elise. Descombes Plus Hardi Que Proust RomancierCandice CarvalhoPas encore d'évaluation

- JENNY Laurent L AutofictionDocument18 pagesJENNY Laurent L AutofictionAndreina TamaniniPas encore d'évaluation

- Séance 1Document2 pagesSéance 1Abdou-rahmane SalvadorPas encore d'évaluation

- Autobiography PDFDocument14 pagesAutobiography PDFWalid boukraaPas encore d'évaluation

- Auto BiographieDocument3 pagesAuto Biographiemillymm100% (1)

- (Civilisations Et Sociétés 30) Bronislaw Baczko - Rousseau. Solitude Et Communauté-Mouton (1974) PDFDocument422 pages(Civilisations Et Sociétés 30) Bronislaw Baczko - Rousseau. Solitude Et Communauté-Mouton (1974) PDFNazareno EduardoPas encore d'évaluation

- Repertóire - Michel ButorDocument14 pagesRepertóire - Michel ButorEitan EfraimPas encore d'évaluation

- Autofiction Et Culpabilité Dans Le Livre Brisé de Serge DoubrovskyDocument105 pagesAutofiction Et Culpabilité Dans Le Livre Brisé de Serge DoubrovskyFatimeh TehamiPas encore d'évaluation

- Essai de Définition D'une Énonciation Lyrique - CairnDocument24 pagesEssai de Définition D'une Énonciation Lyrique - CairnAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation

- Le Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Document5 pagesLe Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Sandy Claws100% (1)

- Cours AutobiographieDocument2 pagesCours Autobiographieanastasiya05020% (1)

- Doubrovsky Et La NécessitéDocument13 pagesDoubrovsky Et La Nécessitéمنه سالمPas encore d'évaluation

- Louis Marin - Tombeau de MontaigneDocument13 pagesLouis Marin - Tombeau de MontaigneMark CohenPas encore d'évaluation

- L'autobiographie - Se Raconter - Fiche de Cours - Français - SchoolMouvDocument6 pagesL'autobiographie - Se Raconter - Fiche de Cours - Français - SchoolMouvJean Marc OrsettigPas encore d'évaluation

- L'autobiographie - Se Raconter - Fiche de Cours - Français - SchoolMouvDocument8 pagesL'autobiographie - Se Raconter - Fiche de Cours - Français - SchoolMouvPatchari DECOCKPas encore d'évaluation

- Thème 1. SynthèsedocxDocument2 pagesThème 1. Synthèsedocxniviseg526Pas encore d'évaluation

- Auto BiographieDocument7 pagesAuto BiographieSouhaila NagibPas encore d'évaluation

- Roland Barthes. La Chambre ClaireDocument14 pagesRoland Barthes. La Chambre ClaireHugo Abel ArcePas encore d'évaluation

- Le Temps de L'autobiographie. Violette Leduc - 1. Le Temps Du Récit - Presses Universitaires de VincennesDocument49 pagesLe Temps de L'autobiographie. Violette Leduc - 1. Le Temps Du Récit - Presses Universitaires de VincennesbelPas encore d'évaluation

- Bilan SéquenceDocument4 pagesBilan SéquenceBahadierPas encore d'évaluation

- Doc2-Autobiographie Et Roman AutobigraphiqueDocument1 pageDoc2-Autobiographie Et Roman AutobigraphiqueMidou le GuerrierPas encore d'évaluation

- Naratologie FRDocument6 pagesNaratologie FRAldea Monica-GabrielaPas encore d'évaluation

- Lire, se mêler à la poésie contemporaine.: Littérature françaiseD'EverandLire, se mêler à la poésie contemporaine.: Littérature françaiseÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Les Essais de Montaigne (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLes Essais de Montaigne (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)

- Le Comte LucanorDocument513 pagesLe Comte Lucanorocece19Pas encore d'évaluation

- EtapesDocument3 pagesEtapeshoudachaoui95Pas encore d'évaluation

- en Route Pour Le FLE A2 B1Document194 pagesen Route Pour Le FLE A2 B1cheballahhananePas encore d'évaluation

- 13ème Dimanche Année A - 091712Document2 pages13ème Dimanche Année A - 091712Tracy BataaPas encore d'évaluation

- Comic StripDocument1 pageComic StripFredericPas encore d'évaluation

- BDI (Inventaire de Dépression de Beck)Document2 pagesBDI (Inventaire de Dépression de Beck)GrenetPas encore d'évaluation

- bibBV 15 VampiresDocument20 pagesbibBV 15 VampiresWalter ChennevieresPas encore d'évaluation

- Contrôle 1 Nouv. Policière 2022.docx BBDocument1 pageContrôle 1 Nouv. Policière 2022.docx BBcixew77679Pas encore d'évaluation

- Distinction Discours TexteDocument2 pagesDistinction Discours TexteZakariaLynaPas encore d'évaluation

- Le Crapaud, Tristan Corbière - Les Amours JaunesDocument3 pagesLe Crapaud, Tristan Corbière - Les Amours JaunesGustavo MONETTI GARCIAPas encore d'évaluation

- Etude D Une Si Longue LettreDocument2 pagesEtude D Une Si Longue LettreStar KdramaPas encore d'évaluation

- Les ContemplationsDocument3 pagesLes ContemplationsOumou Khaïry Diop100% (2)

- Guide PFE Revue LittératureDocument4 pagesGuide PFE Revue Littératurejean catherine singoa toyaPas encore d'évaluation

- 4 - La NouvelleDocument16 pages4 - La Nouvellediop andre moussaPas encore d'évaluation

- Eval Final Il Était Une FoisDocument2 pagesEval Final Il Était Une FoisbtsdsiPas encore d'évaluation

- Relevé de Notes 1ère AnnéeDocument2 pagesRelevé de Notes 1ère AnnéeLucie MounierPas encore d'évaluation

- Sciences Historiques Et Philologiques PDFDocument577 pagesSciences Historiques Et Philologiques PDFAnonymous k1NWqSDQiPas encore d'évaluation

- Brevet CarlosDocument2 pagesBrevet CarlosFlordagnes CreacionesPas encore d'évaluation

- AdverbeDocument2 pagesAdverbeBouyed Fatima ezzahraPas encore d'évaluation

- Histd174 SyntheseDocument71 pagesHistd174 SyntheseUn être vivantPas encore d'évaluation

- Capes Externe Section Langues Vivantes Trang Res Anglais - Sujet de La Deuxi Me Preuve Crite de La Session 2021 1114Document4 pagesCapes Externe Section Langues Vivantes Trang Res Anglais - Sujet de La Deuxi Me Preuve Crite de La Session 2021 1114stephaneJoubertPas encore d'évaluation

- FrançaisDocument3 pagesFrançaisGopal Das100% (2)

- Légions LégendairesDocument68 pagesLégions LégendairesTibo TiboPas encore d'évaluation

- PrologueDocument2 pagesProloguemorvanPas encore d'évaluation

- La Vie Dadam Et Eve Et Les TraditionsDocument2 pagesLa Vie Dadam Et Eve Et Les Traditions321876Pas encore d'évaluation

- Sagesses D'hier Et D'aujourd'hui (PDFDrive)Document791 pagesSagesses D'hier Et D'aujourd'hui (PDFDrive)kamaradePas encore d'évaluation

- Factuur 22080007151Document1 pageFactuur 22080007151nordine R.Pas encore d'évaluation