Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

A L'epreuve de La Reecriture

Transféré par

James CarroTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

A L'epreuve de La Reecriture

Transféré par

James CarroDroits d'auteur :

Formats disponibles

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

Bienvenue sur le site de l'unité mixte de recherche 7171

CAHIER DU CENTRE DE RECHERCHE "ÉTUDES SUR LE ROMAN DU SECOND DEMI-

SIÈCLE" / CERACC

N° 2 - Juin 2003

À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

SOMMAIRE Ce cahier n° 2 existe

uniquement sous

cette forme

● Johan Faerber : Introduction : Dire la réécriture, redire l'écriture électronique. Les

● Erica Durante : La main invisible : Parcours dans l'œuvre visible de textes en ont été

Borges, Valéry, Dante rassemblés par

● Noëlle Benhamou : Miroir de la parodie : l'exemple de Maupassant Mélanie Colcanap et

● Jean-François Puff : Le modèle des troubadours dans l'œuvre poétique Johan Faerber.

de Jacques Roubaud

● Lioubov Sávova : Entre parole et silence : la traduction-restitution d'un Vous pouvez utiliser

poème perdu de Cendrars ce sommaire ou les

● Johan Faerber : Encore et en corps, ou le baroque de l'écriture au carré flèches internes (>)

pour naviguer dans

● Question d’identité le cahier, ou

simplement faire

défiler la fenêtre.

> Revenir à la liste des cahiers Cliquez sur les

appels de note en

orange pour faire

apparaître la fenêtre

correspondante.

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (1 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

Lors de la journée d'étude des jeunes chercheurs du 15 mars 2003 qui s'est tenue en Sorbonne dans le cadre de

l'école doctorale de littérature française et comparée, doctorants et jeunes docteurs ont cherché à aborder

ensemble la notion de "réécriture", et à dégager les enjeux et les échos de cette notion clef de la seconde moitié

du vingtième siècle, dans les travaux actuels.

Que soient remerciés ici messieurs Jean Bessière, Michel Collot, et Stéphane Michaud qui ont permis

l'organisation de cette journée; Marc Dambre qui en a autorisé la publication électronique; et Henri Garric et

Hugues Marchal, pour avoir accepté d'en être les modérateurs.

Mélanie Colcanap et Johan Faerber

Johan Faerber

DIRE LA RÉÉCRITURE, REDIRE L'ÉCRITURE

Dire la réécriture, redire l’écriture, ce serait peut-être, tout d’abord, affirmer et réaffirmer trois positions

ancestrales. Ce serait peut-être trouver et retrouver trois figures mythiques par lesquelles se donnerait à lire, à

relire et à relier la réécriture. Dire la réécriture, redire l’écriture, ce serait découvrir et redécouvrir le muthos

comme socle et fonds essentiels de la parole littéraire. Ce serait poser et reposer une parole qui elle-même ne

connaît pas le repos. Trois figures mythiques comme autant de métaphores pour apercevoir la réécriture, ce

serait dire et redire sans fin le mythe qui lui-même ne fait que redire dans un geste d’infinitude. Parole des

commencements qui n’a pas d’origine, le mythe partagerait alors avec la réécriture son souci du dédoublement et

du redoublement.

Trois figures mythiques plutôt que quatre - ou plutôt qu’aucune - pour tenter de dire et de suggérer la réécriture,

c’est d’abord pointer et affirmer que la réécriture est une affaire d’éthique, qu’il existerait ainsi peut-être une

éthique de la réécriture à défaut d‘un codex de la réécriture. Réécrire, ce serait mettre en jeu l’éthique au sens

étymologique, rhétorique et aristotélicien d’ethos : c’est-à-dire mettre en scène l’ethos du chercheur, ce qui est

relatif à sa personnalité, et à ses qualités mêmes. La réécriture permettrait alors de brosser son portrait mais un

portrait qui viendrait à être, en définitive, celui de sa bibliothèque. Traquer le geste du réécrire, ce serait tenter

d’apercevoir que les lignes qui se tracent, les lignes qui sont lues et relues par le chercheur sont celles, en

définitive, des rayonnages de sa propre bibliothèque. Que sa bibliothèque rayonne dans ce qu’il lit comme une

face sombre que d’autres n’aperçoivent pas, un fuscum subnigrum par où le mouvement de réécriture apparaît et

puise ses virtualités dans le sombre fonds de son ethos.

Trois figures mythologiques donc à des degrés divers pour cerner le possible de la réécriture, autant d‘épreuves

physiques et de preuves mythiques : Orphée, le vaisseau Argo et la bibliothèque de Babel.

1. La figure orphique

Réécrire, ce serait peut-être d’abord s’approcher du mythe d’Orphée à l‘imitation de ce qu‘avait déjà su mettre en

évidence Maurice Blanchot selon qui Orphée montre que "Pour écrire, il faut déjà écrire."1 . Il existerait en effet

une possible tentation orphique dans le mouvement de la réécriture, tentation par laquelle celle-ci serait appelée

à se retourner sur elle-même, et cela dès son préfixe même. Le "ré" de la réécriture constitue en latin le préfixe

qui indique un mouvement en arrière : c’est le paradoxe aporétique de l’antéposition de la postériorité : c’est

ramener à un état antérieur tout en cherchant à progresser. En ce sens, le premier poète appellerait et

métaphoriserait ce geste même du réécrire, lui qui, parlant du fatum comme d‘un textus, entend "défaire la

trame" 2. Lors de sa remontée des Enfers, parti à la recherche d’Eurydice, Orphée, on s’en souvient, commet cet

hybris, comme le dit Ovide, de "jeter les yeux derrière lui, avant d’être sorti des vallées de l’Averne"3.

Désobéissant à cette recommandation du Rhodope, le poète thrace fait volte-face, ce qui imprime au Dire et à la

parole ce retournement liminaire, et confère à la réécriture sa première métaphore. Réécrire, ce serait ainsi se

retourner, revenir comme Orphée sur ses pas. Il s’agirait de jeter les yeux en arrière pour traquer son double,

retrouver et redécouvrir sa propre trace avant que cette dernière ne disparaisse, avant qu’elle ne s’efface, telle

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (2 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

une origine qu‘on ne pourrait assigner. Ou bien au contraire, il s’agirait encore de revenir sur ses pas, non de

peur que ceux-ci ne disparaissent, mais pour les effacer. Dans une tentative comme dans l’autre, le poète et sa

parole se heurtent au même paradoxe aporétique fondateur du retournement que pose plus largement aussi la

réécriture dès sa préfixation : comment faire sans défaire, parfaire sans méfaire ? Comment mettre fin à ce

miroitement d’un langage devenu retour et réflexivité ?

Cependant, outre cette tension du retournement, le préfixe "ré" pointe aussi vers la réécriture comme le

mouvement de la répétition et de la réitération. Orphée, dans les Enfers, croise ces figures mythologiques de la

répétition que sont Tantale, Ixion, Sisyphe, figures qui, au chant d’Orphée, suspendent leurs peines. Comment

alors concilier ce retournement et la répétition ? Qu’est-ce qui permet d’atteindre cet éventuel objet perdu que

serait une perpétuelle Eurydice dans la réécriture : revenir ou ressasser ? A cette question, Maurice Blanchot

paraît répondre que "L’oeuvre dit le mot commencement à partir de l’art qui a partie liée avec le

recommencement."4

2. Le vaisseau Argo

Souvent tenu depuis Roland Barthes et son réflexif Roland Barthes par Roland Barthes 5 pour une métaphore

éclairante du structuralisme, le vaisseau Argo, mené par les Argonautes auquel il donne son nom, et au nombre

desquels Orphée se compte, paraît également pouvoir rendre compte métaphoriquement du travail de la

réécriture sur le texte lui-même, de son action à sa réalisation. Réécrire, ce serait peut-être ainsi trouver et

retrouver les gestes et la geste des Argonautes, finir par construire, sans arrêter de le reconstruire, ce même

navire sur lequel ils prirent place. Ce vaisseau qui, lors de divers épisodes, a traversé un certain nombre de

périples, se constitue lui aussi d’épreuves, d’essais successifs de lui-même. Sa permanence ne s’assure que dans

un mouvement indéfiniment réitéré de reconstruction. Exposé à divers outrages qui l’obligent à être continûment

réparé et refait, le vaisseau Argo adresse une question que ne peut également manquer de se poser la

réécriture : structure mobile qui ne connaît pas le coup d’arrêt, qui ne cesse de se modifier, quel est son rapport

à sa propre identité ? De ce qui est sans cesse repris, refait, quel rapport s’établit avec la structure première,

avec sa première écriture, sa première construction ? S’agit-il du même texte ou d’un autre ? Comme le disait

déjà Barthes à propos de ce navire6, la substitution d’une pièce à une autre entraîne-t-elle l’apparition d’un

nouvel objet ou la continuité d’une nomination identique assure-t-elle la persistance d’une modification à l’autre ?

Le texte réécrit conserve-t-il ainsi un rapport avec le texte premier dont il est issu ? Ce rapport ne peut-il être

maintenu que par le seul jeu d’une identité conférée par le nom, le titre ?

En outre, et enfin, le créateur même de ce vaisseau du réécrire peut lui-même apparaître comme une allégorie de

la figure même du redire, et de son perpétuel roulis entre ce qui est fait, ce qui se fait et ce qui reste à faire.

Argos, en effet, même s’il est souvent confondu avec d’autres, est paré d’un regard que toute réécriture paraît

réclamer : selon la tradition dont le Grimal fait état 7, il possédait quatre yeux : une paire regardant par devant

et l’autre regardant en arrière. Ainsi, à l’instar d’Argos, la réécriture supposerait un écrivain paré d’un tel regard,

toujours double : l’oeil quadruple pourrait se regarder se regarder...

3. La bibliothèque de Babel

Cette dernière figure mythique n’en est pas une à proprement parler. Elle fait écho à la nouvelle de Borges

intitulée "La bibliothèque de Babel" 8 qui elle-même fait écho à la tour de Babel biblique qu‘elle réécrit sans

détours. Ce texte, on s’en souvient, présente un bibliothécaire vivant dans une bibliothèque labyrinthique

supposée infinie, bibliothèque qui possède sur ses rayonnages tous les livres possibles. Cette nouvelle place la

réécriture non comme une possibilité mais comme une nécessité de toute pratique scripturale. Si tous les livres

sont déjà imaginés, l’écriture même ne peut plus se produire et provoquer l’événement. Dire la réécriture, redire

l’écriture revient à poser que dans cette bibliothèque qui promet tous les possibles et qui les accomplit, tout est

écrit si bien que tout ne peut être que réécrit. Tout geste tracé vient à suivre et à seconder un geste toujours-

déjà là, toujours-déjà commencé, toujours-déjà achevé aussitôt que commencé. La bibliothèque de Babel

confisque, par sa profusion inépuisable, l’écriture en l’assimilant à la lecture, posant entre les deux actes une

identité réverbérée. La réécriture serait ainsi selon Borges ce moment où l’on oublie que l’on écrit mais serait

bien plutôt cet âge où on lit, où, surtout, on se souvient d’avoir lu voire de s’être lu... La rhétorique ne sert plus :

la bibliothèque prend sa place comme l’indique Michel Foucault : "La littérature commence [...] quand le livre

n’est plus l’espace où la parole prend figure, mais le lieu où les livres sont tous repris et consumés"9. La

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (3 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

bibliothèque de Babel donne ainsi naissance à ce que Foucault nommera encore "le moutonnement à l’infini des

mots"10. Si tout a déjà été dit, réécrire reviendrait comme le dit Henri Michaux, à "skier au fond d’un puits"11.

Ainsi donc, dire la réécriture, redire l’écriture, c’est constater que nous sommes tous gagnés par cette pathologie

du second demi-siècle, celle dont Roland Barthes a su mettre en évidence le symptôme le plus manifeste : "J’ai

une maladie : je vois le langage."12

Johan Faerber

Université de Paris 3

> Revenir au sommaire

Erica Durante

LA MAIN INVISIBLE. PARCOURS DANS L'ŒUVRE VISIBLE DE BORGES, VALÉRY, DANTE

Lorsqu’on parle de réécriture, c’est à Pierre Ménard qu’on pense en premier : lui, personnage-clef de la fiction de

la réécriture. C’est Borges qui l’a créé en 1939 ; son histoire est très simple, en dépit de toute la littérature

qu’elle a générée :

imaginez Pierre Ménard, raconte Borges, parvenu à la fin d’une longue carrière littéraire; or il en arrive à un

moment où il s’aperçoit qu’il ne veut plus encombrer le monde de ses œuvres. Et qu’il ne recherche pas la

renommée, bien que son destin soit d’écrire. […] alors il décide de se cantonner dans la plus grande discrétion et

de récrire une œuvre déjà existante, je dirai même tout à fait existante, continue Borges, vu qu’il s’agit de Don

Quichotte 1.

C’est à cette tâche ardue que se consacre Pierre Ménard. Il écrit un livre qui coïncide mot pour mot avec le

Quichotte de Cervantès, mais c’est lui qui en est l’auteur. Lui, un Français de Nîmes, qui se lance dans l’œuvre

"interminablement héroïque" de traduire le Quichotte, et qui finit par écrire le Quichotte lui-même, en faisant

correspondre dans une autre langue un texte qui existe déjà et auquel il adhère complètement 2. Cependant, en

faisant cela, Ménard ne peut éviter de filtrer le texte à travers son propre système linguistique, esthétique,

culturel 3. Entre "la feuille blanche et le bouillonnement des mots ou des histoires qui prennent forme", pour

Ménard, comme pour Silas Flannery, intervient "l’incommode diaphragme […] [du] style, [du] goût, [de] la

philosophie, la subjectivité, la formation culturelle, [du] vécu, [de] la psychologie, [du] talent, [d]es trucs du

métier. […]. Comme j’écrirais bien, regrettait Flannery, […] si je n’étais qu’une main, une main coupée qui saisit

une plume et se met à écrire…" 4. La main de Ménard, elle, est bien dans le prolongement de son bras… et même

de deux bras en même temps. C’est que Pierre Ménard pourrait être en soi la version revue et corrigée de

quelqu’un d’autre. De quelqu’un qui comme lui a publié dans cette revue de fin de siècle, que dirigeait Pierre

Louÿs, et qui s’appelait La Conque, de quelqu’un qui comme lui s’est intéressé au pseudo-problème d’Achille et de

la Tortue selon Zénon. De quelqu’un qui comme lui a cru que "penser, analyser, inventer […] ne sont pas des

actes anormaux, [mais qu’] ils constituent la respiration normale de l’intelligence" 5. Un symboliste de Nîmes, ce

Pierre Ménard, "essentiellement dévot, de Poe, qui engendra Baudelaire, qui engendra Mallarmé, qui engendra

Valéry" 6. Paul Valéry : la vie et l’œuvre de Paul Valéry seraient comme le négatif de la vie et l’œuvre de Pierre

Ménard. Une vie derrière laquelle d’autres ont cru voir l’ombre d’Unamuno ou celle de Louis Ménard, poète et

traducteur, dont une biographie synthétique nous a été livrée par Rémy de Gourmont 7. Cette hypothèse risque

de passer pour une provocation vis-à-vis de Valéry qui tenait pour banales et superflues ces conjectures autour

des personnages :

J’ai toujours trouvé ridicules, disait-il, ces critiques ou glossateurs qui traitent des personnages de roman ou de

théâtre comme si ce fussent des personnes réelles, disputent de leur vraie nature, se demandent si Hamlet ou si

Tartuffe furent tels et tels, spéculent sur les passions et les responsabilités de Phèdre hors de la pièce. Mais tous

ces êtres s’évanouissent à peine sortis de la scène. On ne sait de quoi mange le Cid, ni si Béatrice n’avait mal aux

dents […] 8.

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (4 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

A ce sujet, Borges s’accordait parfaitement avec Valéry, comme d’ailleurs sur bien d’autres questions. Chez lui

aussi c’est une figure dantesque, le comte Ugolin, condamné parmi les traîtres pour avoir mangé ses propres fils,

qui donne lieu à cette réflexion sur la nature des personnages :

Pour Robert Louis Stevenson (Ethical Studies, 110) les personnages d’un livre sont des suites de mots ; si

blasphématoire que cela nous paraisse, c’est à cela que se réduisent Achille ou Peer Gynt, Robinson Crusoé ou

Don Quichotte. Tout comme les puissants qui régirent le monde : Alexandre n’est qu’une suite de mots et Attila

une autre. D’Ugolin nous dirons qu’il est une texture verbale d’une trentaine de tercets. Devons-nous inclure dans

cette texture la notion de cannibalisme ? Il nous faut […] en avoir le soupçon, incertain et craintif 9.

En ce qui concerne le personnage de Pierre Ménard, "devons-nous inclure dans sa texture" Valéry ? Ne pas le

faire serait aller à l’encontre de la technique qu’emploie Ménard, celles des "anachronismes délibérés et des

fausses attributions". Ce serait exclure des possibles, ce qui n’advient pas dans l’art. Parmi les pièces qui

composent l’œuvre visible de Pierre Ménard, par opposition à son œuvre souterraine, qui est le Quichotte, figure

une "transposition en alexandrins du Cimetière marin". Une transposition, un passage, une variation dans un

autre code, non pas linguistique, comme dans le cas du Quichotte que Ménard lit, et par là réécrit en français,

mais dans un code prosodique. Le Cimetière marin est en effet l’un des rares poèmes modernes de la langue

française à avoir entièrement été écrit en décasyllabes. Si nous remontons vers 1916, lorsque Valéry a très

probablement commencé à écrire les premiers vers du Cimetière, nous voyons comment ce poème s’apparente

intimement à un autre poème, qui est l’un des plus chers à Borges, La Divine Comédie de Dante Alighieri :

Quant au Cimetière marin, dit Valéry, cette intention ne fut d’abord qu’une figure rythmique vide, ou remplie de

syllabes vaines, qui me vint obséder quelque temps. J’observai que cette figure était décasyllabique, et je me fis

quelques réflexions sur ce type fort peu employé dans la poésie moderne ; il me semblait pauvre et monotone. Il

était peu de chose auprès de l’alexandrin, que trois ou quatre générations de grands artistes ont prodigieusement

élaboré. Le démon de la généralisation suggérait de tenter de porter ce Dix à la puissance du Douze. Tout ceci

menait à la mort et touchait à la pensée pure. (Le vers choisi de dix syllabes a quelque rapport avec le vers

dantesque) 10.

Résister à l’alexandrin, lutter contre ce que Valéry appelle "le démon de la généralisation", qui le ramenait vers

l’alexandrin, a donc été l’un des enjeux d’écriture de ce poème qui porte en soi une "illumination musicale"

venant de l’étranger et de très loin dans le temps. Lorsqu’en 1939 il écrivait Pierre Ménard, il est très probable

que Borges savait qu’un des enjeux majeurs pour Valéry, au moment de la composition du Cimetière, avait été

d’atteindre la sonorité d’un vers désuète pour la poésie française : l’hendécasyllabe, le vers de Dante, le vers

italien par excellence, qui, à son tour, dérive du vers de dix syllabes de la poésie provençale. Le Cimetière est

donc un texte qui lui est familier et cher. Il le préface lorsque paraît la traduction argentine du poème, par son

ami, le poète Néstor Ibarra. Et c’est d’ailleurs à ce moment-là, sept ans avant qu’il ait eu l’idée d’écrire Pierre

Ménard, que, toujours à propos de Valéry, toujours à propos du Cimetière, il s’était amusé à renverser, quoique

d’une autre manière, le statut du poème, en anticipant cette manie propre de Ménard de "propager des idées

strictement contraires à celle qu’il préférait" 11. Il l’avait fait dans la même optique : celle de déposséder le

Cimetière de son auteur unique, celle d’en faire un texte a-despote, comme disent les philologues, un texte qui

ne porte pas le nom de l’auteur :

J’invite […] le quelconque sudaméricain -mon semblable, mon frère-, avait-il écrit, à se saturer de la cinquième

strophe du Cimetière dans le texte espagnol, jusqu’à éprouver que le vers original d’Ibarra : la pérdida en rumor

de la ribera est inaccessible, et que son imitation par Valéry : le changement des rives en rumeur n’en rend

qu’imparfaitement l’effet. Soutenir le contraire avec une conviction excessive serait abjurer l’idéologie de Valéry

en faveur de l’homme temporel qu’il a proposée 12.

Contemporain de Paul Valéry, le personnage de Pierre Ménard, qui alexandrinise le Cimetière, ne s’adonne pas à

un simple exercice de transmétrisation, mais se pose le problème primordial de l’écriture en vers, celui du rythme

13. Sa variation ne concerne pas la modification de l’aspect formel du texte, mais consiste dans une inversion

plus profonde, qui touche au labeur de Valéry, et qui en changeant le son, change aussi le sens du texte 14.

Avant d’être auteur du Quichotte, Pierre Ménard serait donc auteur du Cimetière marin, qu’il manie et réécrit

comme s’il s’agissait d’un brouillon et non pas d’un texte définitif. L’opération qu’il conduit sur le texte valéryen

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (5 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

s’accorde parfaitement avec la célèbre formule de Valéry, d’après laquelle "un texte n’est jamais achevé, mais

toujours abandonné" 15, et se fait l’écho de Borges qui affirme que "tout est brouillon […], l’idée de texte définitif

ne relevant que de la religion ou de la fatigue" 16.

A côté de Pierre Ménard, il y a un autre personnage, cette fois-ci non pas français mais argentin, Hilario Lambkin

Formento, qui apparaît vingt-six ans après dans les Chroniques de Bustos Domecq. Un recueil de textes où l’on a

également l’impression de perdre les traces de l’Auteur, Honorio Bustos Domecq n’étant que l’auteur imaginaire

de ces chroniques, inventé par cet autre auteur qui est Biorges, anagramme de Borges et Bioy. Parmi les

comptes rendus édités par Bustos Domecq, l’un porte sur Hilario Lambkin Formento. Un critique de profession qui

publie des articles reconnus pour leur objectivité, et qui, en 1929, décide d’abandonner sa carrière pour se

"consacrer entièrement à une étude critique de La Divine Comédie". Pour ce faire, il commence à "éliminer le

prologue, les notes, l’index, le nom et l’adresse de l’éditeur", et ne garde que le corps des trois cantiche de la

Comédie, telles que les conçut Dante, en faisant "coïncider [son analyse] mot pour mot avec le poème" 17. Cette

œuvre, dépourvue de tous ces éléments paratextuels et extratextuels, est celle que s’approprie et que livre

Formento, en éditant l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. … C’est ainsi que la main invisible de Dante a atteint

également celle de Borges, outre celle de Valéry. Avant même de le surprendre assis à sa table de travail, c’est

dans sa bibliothèque que le fantôme de Dante effleure la main de Borges ; pour le poète argentin, le moment de

la lecture est en réalité le moment privilégié de la réécriture dantesque. Dans le bus qui l’amène à son lieu de

travail, une bibliothèque municipale à l’autre bout de Buenos Aires, Borges lit et note, au dos de son exemplaire

de poche bilingue italien-anglais de La Divine Comédie, un, deux, trois vers qui pour diverses raisons le touchent

plus que d’autres 18. Alberto Manguel, romancier, historien de la lecture, qui a souvent participé et même animé

par sa propre voix les heures de lecture du poète au moment où il était devenu aveugle, raconte la façon dont les

livres devenaient vite avec Borges des objets parlants, des livres sonores, avec ces apostilles manuscrites qu’il y

apposait. "Souvent, dit-il, [Borges] me demandait de noter quelque chose sur la page de garde à la fin du livre

que nous lisions- la référence d’un chapitre ou une réflexion. Je ne sais pas quel usage il pouvait en faire, mais

j’ai pris, moi aussi, l’habitude de parler des livres derrière leur dos" 19. Certaines des notes de lecture inscrites

sur les exemplaires de la Comédie que possédait Borges, ont récemment été retrouvées. Aujourd’hui encore

inédites, elles sont très intéressantes, parce qu’elles contiennent des remarques, des bribes de réflexion, et parce

qu’elles montrent comment le moment de la lecture de la Comédie coïncide avec le premier jet de la réécriture

qui s’inspire de Dante. Une réécriture qui s’étend sur quarante ans, et qui connaît tous les genres, avant d’aboutir

à la publication d’un recueil monographique sur la Comédie, les Neuf essais sur Dante, paru pour la première fois

en 1982. Quatre de ces notes autographes, inscrites à quatre dates différentes, au dos de quatre éditions

distinctes, se rapportent au cinquième chant de l’Enfer, le chant des luxurieux, de ces esprits condamnés pour

avoir commis le péché de chair, parmi lesquels Dante rencontre deux amoureux infernaux, Paolo Malatesta et

Francesca da Rimini:

[1] [1943, éd. Dent] E paion sì al vento esser leggieri [Enf., V, 75]

[Et qui semblent si légers dans le vent]

[2] [1947, éd. Casini] soli stavamo [sic] (De Sanctis) Cf. Furioso I, 22 [Enf., V, 129 n[ote]]

[nous étions seuls] (De Sanctis) Cf. Furieux I, 22]

[3] [1949, éd. Provenzal]…di quel che in noi si maturava [Enf., V, 129 n[ote]]

[… de ce qui mûrissait en nous]

[4] [1954, éd. Torraca] Notevole l'allitterazione: 142 [Enf., V, 142] 20

[Remarquable l’allitération : 142]

En transcrivant ces fragments, exactement comme Pierre Ménard, Borges se dissimule derrière le texte qu’il

transcrit et enrichit de son œil de lecteur du XXe siècle. La première note consiste dans la reprise littérale d’un

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (6 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

vers prononcé par Dante-personnage, avant qu’il adresse la parole à Francesca, et atteste de l’impression que

Borges a reçue de la concision et de la force de ce vers. La troisième et la quatrième renvoient au commentaire

contenu dans la note en bas de page, tantôt sur un problème d’interprétation [3], tantôt sur une impression

rythmique [4]. Dans ce vers final du chant, qui est le 142e, Borges apprécie l’effet que Dante arrive à produire

par une allitération qui lui paraît remarquable : "e caddi come corpo morto cade", "et je tombai comme tombe un

corps mort" 21. "Toute La Divine Comédie, dit-il, est pleine de bonheurs de ce genre". Mais c’est surtout la

deuxième annotation qui pose une question plus intéressante. "Soli eravamo e sanza alcun sospetto", "nous

étions seuls et sans aucun soupçon" 22, avoue Francesca, et c’est notamment ce dernier mot, sospetto,

"soupçon" qui fait résonner dans l’esprit de Borges une troisième voix, celle de l’Arioste. En voyant apparaître le

substantif sospetto, l’analogie se fait chez lui avec un vers du premier chant du Roland Furieux : "insieme van

senza sospetto aversi", "c’est ensemble qu’ils vont, sans avoir de méfiance" 23.

D’une écriture à l’autre, d’une lecture à une autre, mais aussi d’une langue à une autre, l’épisode de Paolo et

Francesca parcourt les âges. Comme s’il était conduit par une main invisible, il se glisse des peintures d’Ingres,

aux poésies de Bécquer, D’Annunzio, Unamuno, de la musique de Rachmaninov qui lui consacre un opéra entier,

à la prose de cet autre argentin, Leopoldo Lugones, pour arriver jusqu’à Borges, qui, vers la fin de sa vie,

compose un long poème intitulé Inferno, V, 129 24. Sensible à ce foisonnement d’œuvres qui se développent

autour des deux amants incestueux, Borges récupère, dans le texte de Dante, l’élément qui est à la fois à

l’origine et à l’aboutissement de cette profusion de réécritures diverses. Un élément, le livre, déjà présent dans le

texte dantesque, où il joue un rôle capital dans la révélation de la passion amoureuse :

127 Noi leggiavamo un giorno per diletto

127 Di Lanciallotto come amor lo strinse ;

127 Soli eravamo e sanza alcun sospetto.

130 Per più fïate li occhi ci sospinse

127 Quella lettura, e scolorocci il viso ;

127 Ma solo un punto fu quel che ci vinse.

133 Quando leggemmo il disïato riso

127 Esser baciato da cotanto amante,

127 Questi, che mai da me non fia diviso,

136 La bocca mi baciò tutto tremante.

127 Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse :

127 Quel giorno più non vi leggemmo avante 25.

[Trad. : Nous lisions un jour par agrément/ de Lancelot, comment amour le prit:/ nous étions seuls et sans aucun

soupçon/ Plusieurs fois la lecture nous fit lever les yeux/ et décolora nos visages/ mais un seul point fut ce qui

nous vainquit./ Lorsque nous vîmes le rire désiré/ être baisé par tel amant,/ celui-ci, qui jamais plus ne sera loin

de moi,/ me baisa la bouche tout tremblant./ Galehaut fut le livre et celui qui le fit ;/ ce jour-là nous ne lûmes pas

plus avant] 26.

Lancelot du lac, un des romans du cycle de la Table Ronde, un livre, un de ceux qui ont alimenté la folie d’Alonso

Quijano, le futur Don Quichotte. Un livre, voici ce que Dante met entre leurs mains comme aveu de cet amour,

qui est réciproque et malheureux comme celui de Lancelot et de la reine Guenièvre. Tel le philtre dans le Roman

de Tristan, ou le personnage de Galehaut, qui dans le Lancelot se fait l’intercesseur des amoureux, le livre

devient ici un instrument de biographie pour ces "usufruitiers des lettres" qui sont Paolo et Francesca 27, mais,

avant eux, Dante, qui connaissait les romans du cycle arthurien, et qui réécrit un fait ayant réellement eu lieu et

circulant dans la Florence de son temps, à la lumière d’une autre littérature :

De tous les instruments de l’homme, affirme Borges, le plus étonnant est, sans aucun doute, le livre. Les autres

sont des prolongements de son corps. Le microscope et le télescope sont des prolongements de sa vue ; le

téléphone est un prolongement de sa voix ; nous avons aussi la charrue et l’épée, prolongement de son bras. Mais

le livre est autre chose : le livre est un prolongement de sa mémoire et de son imagination 28.

Mémoire poétique et imagination sont d’ailleurs deux dimensions qui régissent la poésie de la Comédie. Dans un

de ses derniers essais sur Dante, Borges écrit que La Divine Comédie "n’est pas le caprice isolé et fortuit d’un

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (7 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

individu mais l’effort conjugué d’un grand nombre d’hommes et de générations. Rechercher ses précurseurs,

continue-t-il, ce n’est pas se livrer à une misérable tâche de caractère juridique ou policier ; c’est sonder les

mouvements, les tâtonnements, les aventures, les intuitions et les prémonitions de l’esprit humain" 29. Si nous

nous en tenons au chant de Paolo et Francesca, qui est à son tour à l’origine d’une longue descendance de

réécritures multiformes, nous voyons qu’il n’est pas seulement la réinvention d’un épisode de Chrétien de Troyes,

mais qu’il reprend aussi d’autres textes médiévaux, contemporains de Dante, et qui eux aussi abordent le thème

de l’amour, tel les traités d’André le Chapelain, les chansons "stilnovistes" de Guido Guinizelli, ainsi que d’autres

chansons écrites par Dante, et qui étaient déjà contenues dans la Vie nouvelle.

Dans Inferno, V, 129, l’image du livre ressurgit, bien qu’il ne s’agisse pas du Lancelot, mais plutôt de la Comédie,

que Borges tient pour le sommet de la littérature, ou mieux encore il s’agit d’un livre à venir, unique, el máximo,

le plus grand, qui contiendra en soi tous les possibles. Quel que soit ce livre, le geste initial de Paolo et Francesca

est très significatif :

555Dejan caer el libro, porque ya saben

555que son las personas del libro.

555( Lo serán de otro, el máximo,

555pero eso qué puede importarles.)

555Ahora son Paolo y Francesca

555No dos amigos que comparten

555El sabor de una fábula

555Se miran con incrédula maravilla

555Las manos no se tocan

10 Han descubieto el único tesoro

555Han encontrado al otro

555No traicionan a Malatesta,

555Porque la traición requiere un tercero

555Y sólo existen ellos dos en el mundo 30.

[Trad. : Ils laissent de côté le livre, car ils savent/ qu’ils sont les personnages du livre./ (Ils le

seront d’un autre, le plus grand/ mais ils ne s’en soucient guère.)/ Ils sont maintenant Paolo et

Francesca/ et non deux amis qui partagent/ la saveur d’une fable./ Ils se regardent émerveillés,

sans le croire./ Leurs mains ne se touchent pas./ Ils ont trouvé l’unique trésor/ Ils ont découvert

l’autre./ Ils ne trahissent pas Malatesta,/ Puisque la trahison réclame un tiers/ et qu’il n’existe

qu’eux deux au monde] 31.

Borges filtre l’épisode des deux amants en le délivrant de tout fardeau moral. Ni péché ni pitié, ni tourmente

infernale n’apparaissent dans son poème. Une seule allusion au malheur dérivant de cet amour inavouable y est

contenue : le nom de Malatesta, mari légitime de Francesca et frère de Paolo, mais, aussitôt écarté, le ton

clément et harmonieux du texte n’en est pas altéré. Il y a pourtant un élément qui se maintient de Dante à

Borges : le livre, fil conducteur de tout le poème. Il réapparaît peu après, par l’évocation d’Adam et Eve, le

premier couple de pécheurs : c’est la Genèse, le premier de tous les livres qui composent la Bible. Métaphore

textuelle de la réécriture, ce texte sacré est composé de tant de livres d’auteurs différents, appartenant à

différentes époques, et pourtant attribués à un seul Esprit :

15 Son Paolo y Francesca

15 Y también la reina y su amante

15 Y todos los amantes que han sido

15 Desde aquel Adán y Eva

15 En el pasto del Paraíso.

20 Un libro, un sueño les revela

15 Que son formas de un sueño que fue soñado

15 En Tierras de Bretaña

15 Otro libro hará que los hombres,

15 Sueños también los sueñen 32.

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (8 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

[Trad. : Ils sont Paolo et Francesca/ et puis la reine aussi et son amant/ et tous les amants qui ont

vécu/ depuis le premier Adam et son Eve/ dans la pâture du Paradis./ Un livre, un rêve leur

révèle/ qu’ils sont les formes d’un rêve qui fut rêvé/ en terres de Bretagne./ Un autre livre

accordera aux hommes,/ Rêves aussi, de les rêver] 33.

Cet empilement de rêves, cet emboîtement de lectures, dans cette fin de poème, pourrait faire croire, par ses

bifurcations successives, à une dispersion d’unité, ce qui est peu probable pour Borges qui se figure la Comédie

comme une estampe de portée universelle, comme une œuvre absolue, "où aboutit tout ubi et quando" 34. Le

procédé par enfilade qui voit dériver Paolo et Francesca d’un rêve que d’autres ont rêvé, et dont d’autres

rêverons à partir d’eux, fait penser à la structure d’un arbre généalogique, où tant de dates, tant de noms, tant

de liens en engendrent tant d’autres, qui racontent une seule lignée, une seule histoire qui se transmet de

génération en génération sans pourtant être jamais la même. Pour les textes aussi on peut établir des arbres

généalogiques ; ce sont les philologues qui le font. En écartant les différentes ramifications des témoignages

qu’ils possèdent d’un texte, ils remontent à l’archétype. Ainsi, l’arbre généalogique montre plus qu’une dispersion

du texte original, une ampliation d’unités, pour employer l’expression de Bustos Domecq 35. Une ampliation, une

dilatation, comme celle que depuis Chrétien de Troyes nous avons suivie tout au long de ce parcours.

De Dante, nous ne possédons aucun document autographe, pas de lettres, pas de poèmes, et bien sûr pas de

vers de la Comédie. Il y a pourtant huit cents codices de la Comédie qui nous sont parvenus grâce à l’effort et à

la patience de tant de Pierre Ménard, dont un des premiers fut Boccace, qui copia ce texte, en inaugurant une

nouvelle tradition manuscrite de la Comédie. En comparant, en épurant ces codices de leurs contaminations, on

est arrivé à établir un énorme arbre généalogique et donc un texte souche, qui devrait s’approcher le plus

possible de celui que la main visible de Dante a écrit. Comme tout arbre généalogique, celui de la Comédie est

toujours en évolution, tout en haut de ses branches, il y a désormais le Cimetière Marin, L’Aleph, Inferno, V, 129.

Par cette multitude de réécritures, de branches qui se rejoignent et se croisent, la littérature finit par

correspondre à l’image que Borges s’était fait d’elle : celle "d’une forêt, assez dense d’ailleurs, où nous nous

empêtrons, et en perpetuelle croissance, […] une sorte de labyrinthe vivant […]" 36.

Une forêt labyrinthique, dirait Borges, obscure dirait Dante.

Erica Durante

Université de Picardie, Jules Verne

> sommaire

> début de l'article

> auteur

Noëlle Benhamou

MIROIR DE LA PARODIE : L'EXEMPLE DE MAUPASSANT

La réécriture est au cœur de l’esthétique du XIXe siècle. Flaubert et Zola récrivent intentionnellement et

parodient des textes fondateurs (Bible, mythes…) ou contemporains comme leurs brouillons ou carnets de notes

le prouvent : Phèdre, hypotexte de La Curée ; la Blonde Vénus dans Nana, parodie de La Belle Hélène

d’Offenbach. Nous ne disposons pas toujours d’avant-textes, surtout lorsque l’auteur corrigeait sur le marbre.

C’est le cas pour Maupassant dont l’œuvre même porte la trace de réécritures successives - rien ne se perd, tout

se transforme : des nouvelles sont le point de départ de romans ou sont transposées au théâtre 1. Mais l’écrivain

va parfois plus loin que l’auto-emprunt et l’auto-greffe. Il se parodie. Les Rois, publié dans Le Gaulois en 1887 2,

fait écho à Mademoiselle Fifi : pendant la guerre de 1870, des officiers français occupent une maison bourgeoise

et tuent accidentellement un vieux berger sourd. Si le bref résumé du conte de 1887 présente un vague rapport

avec celui de 1882, leur étude comparée et minutieuse révèle des similitudes étonnantes et un lien étroit, sans

doute voulu par l’auteur, à tel point qu’on peut voir dans ces deux nouvelles sur la guerre une sorte de diptyque.

Maupassant était-il conscient d’avoir ainsi créé un miroir à deux faces ? Pourquoi a-t-il repris son premier récit de

guerre en inversant la situation et les personnages ?

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (9 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

Analyse de la structure narrative des deux nouvelles

La structure de Mademoiselle Fifi sert de contrepoint à celle des Rois. Dans le château d’Uville qu’ils ont investi,

des officiers prussiens s’ennuient. Il pleut et les jeux de destruction inventés par Fifi - faire la mine, défigurer des

tableaux de maîtres - ne les distraient plus. Ils décident d’organiser une fête et de trouver des femmes. Le vieux

soldat Le Devoir les y aidera. Cinq filles de joie arrivent et des couples se forment. On boit et on se livre à la

débauche. Rachel, révoltée par l’attitude sadique et provocante de son partenaire, Fifi, tue l’officier d’un coup de

couteau et s’enfuit. Les femmes ont peur d’être massacrées et sont sauvées grâce à l’intervention du major qui, "

non sans peine, empêcha cette boucherie " 3. Une battue est organisée pour retrouver la coupable. Les Prussiens

tuent plusieurs des leurs par mégarde et rentrent bredouille. La nouvelle pourrait s’arrêter là. La version

définitive dévoile la présence de Rachel cachée dans le clocher de l’église par le curé et présente une situation

finale morale, digne des contes de fée : son mariage avec un homme de bien, un patriote.

Dans Les Rois, Maupassant reprend la même trame que Mademoiselle Fifi. La situation initiale est identique :

arrivés dans la ville de Porterin, des officiers français de bonne famille prennent possession d’une maison

bourgeoise. Il pleut et comme c'est le jour des Rois, ils veulent préparer un repas pour cette fête et souhaitent la

présence de femmes. Un curé espiègle est censé les aider dans cette mission. En attendant, les soldats exultent.

Quel n'est pas leur étonnement de voir arriver le curé, une religieuse et trois vieilles femmes infirmes ! Les

officiers font contre mauvaise fortune bon cœur ; des " couples " se forment. On boit et on se montre galant. Un

coup de feu retentit. C'est le branle-bas de combat. On ramène un vieux berger moribond qui n’a pas entendu la

sommation car il est sourd. Les femmes apeurées s’en vont. Le dernier mot revient au curé : " Ah ! quelle vilaine

chose ! " 4, sous-entendu " que la guerre " ; le terme " guerre " n’est même plus prononcé.

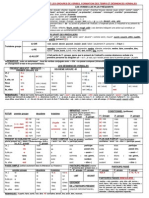

Mademoiselle Fifi (Gil Blas, Les Rois (Le Gaulois, 23/01/1887)

23/03/1882)

- récit à la troisième personne - souvenirs du comte de Garens à la

- le château d’Uville première personne

- des officiers de bonne famille, - une maison bourgeoise à Porterin

gradés - des officiers de bonne famille

- le major Farlsberg dans le fauteuil - Marchas dans un fauteuil devant le feu

- idée de chercher des femmes pour - idée de chercher des femmes pour les

une fête Rois - aide d’un curé espiègle

- aide d’un vieux sous-officier Le - joie des soldats, attente et préparatifs

Devoir - arrivée d’une religieuse, d’un curé et

- joie des soldats, " mine ", de trois infirmes

préparatifs - présentation des femmes impotentes

- arrivée des cinq prostituées - on boit, on " courtise "

- présentation des filles - on ouvre la fenêtre

- on boit, on se livre à la débauche - coup de feu et branle-bas de combat

- la fenêtre est ouverte - un vieux sourd moribond, tué par

- Rachel poignarde Fifi mégarde - peur des femmes

- Mlle Fifi, raide mort - mot final du curé

- peur des femmes

- coups de feu des Prussiens qui

tuent les leurs par mégarde

- Rachel cachée par le curé

On voit, d’après le tableau ci-dessus, que les deux récits sont construits selon le même schéma narratif. En

Normandie, pendant la guerre franco-prussienne, des officiers de bonne famille occupent un lieu réquisitionné,

s’ennuient et éprouvent la nécessité d’aller chercher des femmes. Ils dînent en leur compagnie et un accident

mortel a lieu gâchant la fête. Des détails et des scènes caractéristiques sont également repris, comme cette pluie

qui accompagne les événements, favorise l’ennui des militaires et par là-même déclenche l’action. La pluie est

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (10 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

liée à l’idée de fatalité. Dans les écrits maupassantiens, elle annonce presque toujours un malheur et un

bouleversement narratif. La pluie diluvienne de Mademoiselle Fifi marquait la présence d’une puissance divine,

supérieure, permettant le châtiment des Prussiens. Celle des Rois, insidieuse et glacée, ne renvoie qu’au néant et

à l’absence de toute forme de déité. Dieu s’est retiré du monde.

" La pluie tombait à flots, une pluie " La pluie commençait à tomber,

normande qu’on aurait dit jetée par une pluie menue, glacée, qui nous

une main furieuse, une pluie en biais, gelait avant de nous avoir mouillés,

épaisse comme un rideau, formant une rien qu’en touchant les manteaux. "

sorte de mur à raies obliques, une pluie 6

cinglante, éclaboussante, noyant tout,

une vraie pluie des environs de Rouen,

ce pot de chambre de la France. " 5

Délaissé par Dieu, l’homme est étranger à lui-même et à ses semblables : telle pourrait être une autre leçon de

ces fables d’un genre nouveau.

Maupassant a également repris une courte scène de Mademoiselle Fifi où le haut gradé allemand reposait dans un

fauteuil :

" Le major, commandant prussien, " Je trouvai Marchas étendu dans un

comte de Farlsberg, achevait de lire grand fauteuil Voltaire, dont il avait

son courrier, le dos au fond d’un grand ôté la housse, par amour du luxe,

fauteuil de tapisserie et ses pieds disait-il. Il se chauffait les pieds au

bottés sur le marbre élégant de la feu, en fumant un cigare excellent

cheminée, où ses éperons, depuis trois dont le parfum emplissait la pièce. Il

mois qu’il occupait le château d’Uville, était seul, les coudes sur les bras du

avaient tracé deux trous profonds, siège, la tête entre les épaules, les

fouillés un peu plus tous les jours. " 7 joues roses, l’œil brillant, l’air

enchanté. " 8

Il y a une différence entre les forces défensives et les envahisseurs. Même dans un moment d’ennui extrême,

l’armée prussienne garde sa discipline légendaire et symbolise la destruction. Le relâchement sympathique des

Français se retourne contre eux, l’auteur nous montrant les deux extrêmes de l’armée.

Autre scène semblable : dans les deux contes, les soldats tuent leurs compatriotes par maladresse et selon une

ironie du sort.

" Deux soldats avaient été tués, et trois " François a blessé un vieux paysan,

autres blessés par leurs camarades qui refusait de répondre au : "Qui

dans l’ardeur de la chasse et vive ?" et qui continuait d’avancer,

l’effarement de cette poursuite malgré l’ordre de passer au large.

nocturne. " 9 On l’apporte d’ailleurs. Nous verrons

ce que c’est. " 10

On pourrait multiplier les exemples. Depuis Mademoiselle Fifi, la position de Maupassant sur la guerre, cette

boucherie absurde, s’est affermie 11 et sa vision du monde a définitivement sombré dans le pessimisme le plus

désespéré. Les Rois, écrit en 1887 soit dix-sept ans après le conflit franco-prussien, s’est dépouillé de toute

marque de patriotisme. Ce conte n’est ni pro-français ni anti-prussien puisque l’adversaire n’est pas présent. La

Mort seule est l’Ennemie, invisible et sans frontières, contre laquelle on ne peut rien. Le diptyque constitué par

Mademoiselle Fifi et Les Rois montre les deux facettes de l’existence : la vie et la mort. Mademoiselle Fifi est

placé du côté de la vie, de l’optimisme avec une happy end étonnante. La scène d’orgie, remplie de plaisir et de

gaieté, offre une insouciance retrouvée. Les Rois en est le revers et représente la mort, le pessimisme foncier

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (11 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

étant présent dans la clausule.

Si la structure et le contexte des deux récits sont symétriques, Maupassant a néanmoins changé les registres,

modifié et inversé la situation et les personnages de la nouvelle de 1882 : dans Les Rois, les soldats sont français

(prussiens dans Mademoiselle Fifi), une maison bourgeoise est réquisitionnée (un château dans Mademoiselle

Fifi), les femmes sont de vieilles infirmes et une bonne sœur (des prostituées dans Mademoiselle Fifi).

Mademoiselle Fifi était une attaque contre certaines valeurs mais son récit inversé Les Rois est, lui, caustique,

grotesque et autoparodique. L’inversion carnavalesque invite à réflexion et passe par la reprise de thèmes et de

personnages déformés.

Les thèmes et le traitement des personnages.

Dans Les Rois, plus encore que dans Mademoiselle Fifi et d’une façon différente, sont présents le désir sexuel lié à

la nourriture et à la gastronomie, la mort, la violence guerrière et la fatalité. Avec une précision étonnante,

l’auteur reprend des éléments de sa première nouvelle et les soumet à l’épreuve du miroir. Apparaît alors une

image en négatif, un certain nombre de détails étant conservés mais retournés. Les Rois est placé sous le signe

de la farce et du renversement carnavalesque. Le moment même de l’histoire - le jour des rois - invite à cette

interprétation. Le Carnaval commence en effet à l’Epiphanie et certains personnages sont des figures de

carnaval : le curé paillard ; sa bonne ratatinée, Hermance ; la petite religieuse ridée ; les trois infirmes

annoncées par des bruits de bâtons et de pilons, et pour finir ce berger sourd… Autant de personnages

grotesques et hideux.

Les personnages masculins n’échappent pas à ce processus de transformation. Contrairement à leurs cinq

homologues prussiens caricaturés 12, les Français, six officiers de hussards appartenant tous à l’aristocratie ou

au monde artistique parisien, sont à peine décrits physiquement. Maupassant insiste davantage sur leurs

qualités, surtout sur celles de Pierre de Marchas, sorte de double de l’auteur, la tête pensante de la bande, un

être à part, doué en tout et plein de ressources. Homme de lettres raffiné, il promet à Garens d’écrire leur

histoire s’il peut trouver des femmes : " Je t’en prie, vas-y. Je raconterai la chose en vers, dans la Revue des

Deux Mondes, après la guerre, je te le promets. " 13 Cette mise en abyme du récit fait partie des nombreux clins

d’œil de l’auteur, autant de signaux annonçant la parodie. Si les envahisseurs teutons du château d’Uville étaient

présentés comme des soudards, des vandales, les soldats français des Rois aiment le luxe et le beau en hommes

du monde. Il n’est jamais question de destruction d’objets précieux dans la nouvelle de 1887. Au contraire, les

six officiers français sont des esthètes et respectent le mobilier du lieu qu’ils occupent.

La souplesse des militaires français et leur galanterie leur sont très utiles lors de l’apparition des " invitées

surprises ". L’étonnement et la déception passés, les hommes des Rois accueillent avec aménité ces reines peu

banales, " trois infirmes hors de service "14. Excepté Marchas, les soldats font même preuve d’un sens du fair-

play peu commun face à la blague du curé. Croyant recevoir des compagnes de plaisir, ils se moquent de l’abbé

en acceptant de passer une fête bon enfant avec ces femmes repoussantes. Les paroles de remerciements de la

religieuse prêtent à Garens un esprit de dévouement inattendu et usurpé.

Elle s’était retournée vers ses invalides, pleine de sollicitude pour elles ; puis, voyant mes galons de maréchal des

logis, elle me dit :

" Je vous remercie bien, monsieur l’Officier, d’avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans

la vie, et c’est pour elles en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. " 15

Ces paroles de la sœur Saint-Benoît marquent le retournement de la situation : les hommes n’auront pas de

plaisir avec des femmes mais les infirmes goûteront le rare plaisir d’un bon repas et d’une distraction avec une

compagnie masculine.

Dans les deux nouvelles, les femmes sont au cœur de l’intrigue. Elles sont attendues, espérées même. Leur

arrivée auprès des soldats va donner matière à une description truculente. Qu’y a-t-il pourtant de commun entre

les filles de maison de Mademoiselle Fifi et les invalides des Rois ? Rien, si ce n’est que filles et malades,

enfermées dans une maison, sont des caricatures du féminin : les pensionnaires de maison sont sursexualisées,

prêtes à être consommées, tandis que les vieilles éclopées, pensionnaires de " l’établissement hospitalier " 16

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (12 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

dirigé par la sœur Saint-Benoît, sont impropres à la consommation. Elles représentent les différents âges

extrêmes de la vie : la jeunesse qui attire le désir et la convoitise, et la vieillesse accablée de maux physiques qui

provoquent le dégoût et la répulsion. Toutes se font une joie de sortir de leur cadre habituel pour tromper leur

ennui. De plus, les filles espèrent un gain financier conséquent, tandis que les recluses voient dans cette

invitation l’occasion de bien manger, seul plaisir qui leur reste.

Dans Mademoiselle Fifi, le repas était précédé de la présentation et de l’attribution des filles aux soldats. Tout

cela était orchestré par le capitaine très attaché au décorum. La description des cinq pensionnaires était déjà une

parodie de cérémonie militaire, avec salut et garde-à-vous.

(…) il les aligna par rang de taille, et s’adressant à la plus grande, avec le ton du commandement : " Ton nom ? "

Elle répondit en grossissant sa voix " Paméla. "

Alors il proclama : "Numéro un, la nommée Paméla, adjugée au commandant. 17

Dans Les Rois, la scène est tout aussi ironique puisque c'est la religieuse qui joue le rôle de l’huissier, voire de la

sous-maîtresse traçant un rapide portrait psychologique de chaque pensionnaire :

Elle prit trois chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ses trois bonnes femmes, les plaça dessus,

leur ôta leurs cannes et leurs châles, qu’elle alla déposer dans un coin ; puis, désignant la première, une maigre à

ventre énorme, une hydropique assurément :

" Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s’est tué en tombant d’un toit, et dont le fils est mort en Afrique. Elle a

soixante-deux ans. " 18

Pourtant, l’exposition des vieilles femmes installées sur des chaises devant le feu n’a pas l’attrait des tableaux

vivants des lupanars. Au contraire, la sœur Saint-Benoît souligne leurs handicaps dûs à des accidents et aux

malheurs de la vie 19. Elle montre des cas médicaux, des phénomènes de foire, des êtres desexués : " Elle nous

montra, enfin, la troisième, une espèce de naine, avec des yeux saillants, qui roulaient de tous les côtés, ronds et

stupides "20. Ces trois femmes sont présentées par des noms ridicules ou des surnoms qui ne sont pas sans

rappeler les " noms de guerre " des filles de joie : la mère Paumelle, " La mère Jean-Jean ", aveugle et " La

Putois ", une idiote.

Le dîner apparaît comme une réception préparée avec soin. Le rituel mondain est conservé malgré le contexte

critique, la guerre, et les créatures présentes, des malades. Après l’étape obligée de la présentation des femmes

par la bonne sœur qui leur sert de garante, de marraine, comme dans la haute société, chaque militaire salue la

dame de son choix et pénètre avec elle à son bras dans la salle à manger.

Je la fis passer devant avec le curé, puis je soulevai la mère Paumelle, dont je pris le bras et que je traînai dans la

pièce voisine, non sans peine car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer.

Le gros Ponderel enleva la mère Jean-Jean, qui gémissait pour avoir sa béquille ; et le petit Joseph Herbon dirigea

l’idiote, la Putois, vers la salle à manger, pleine d’odeur de viandes. 21

Le curé des Rois, bon vivant, goguenard, n’est pas sans rappeler l’abbé Chantavoine qui faisait de la résistance

passive dans Mademoiselle Fifi. Il accepte avec une joie non dissimulée de partager le repas des militaires. Il est

d'ailleurs le seul à savoir couper l’oie, en homme habitué à la bonne chère. Le curé s’amuse beaucoup de la

tournure que prend la petite fête et ne s’oppose pas immédiatement à ce que les trois invalides boivent. Il règne

en metteur en scène, riant dans les coulisses de l’effet produit par sa blague : " J’aperçus le curé, resté dans

l’ombre du couloir et qui riait de tout son cœur. " 22 Son homologue, l’abbé Chantavoine, servait parfois de

médiateur avec les Prussiens et dînait avec eux :

Le curé ne s’était nullement refusé à recevoir et à nourrir des soldats prussiens ; il avait même plusieurs fois

accepté de boire une bouteille de bière ou de bordeaux avec le commandant ennemi, qui l’employait souvent

comme intermédiaire bienveillant (…). 23

La nouvelle Les Rois s’achève sur le personnage de l’abbé, comme dans la première version de Mademoiselle Fifi.

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (13 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

Devant le malheureux qui vient d’être tué accidentellement, l’homme d’église déplore la fatalité et les lois du

hasard.

Le fête de l’Epiphanie s’achève ainsi sur une note tragi-comique qui représente bien toute la nouvelle. Le repas

des Rois, riche en viandes de toutes sortes - " deux poules, une oie, un canard, trois pigeons et un merle " 24 -

est décrit par Garens, tandis que celui des Prussiens était consommé mais passé sous silence. Maupassant nous

allèche pour nous laisser sur notre faim. Le dîner des Rois n'est pas achevé, la Reine n’a pas été choisie -

d'ailleurs, comment choisir ? - et les officiers sont doublement frustrés. Ceux-ci se sont seulement amusés à

saouler les infirmes, pantins désarticulés, de même que les Prussiens enivraient les filles du bordel rouennais.

Dans les deux récits, le champagne coule à flots :

" On arrivait au dessert ; on versait du " Mais je criai : " Vite le

champagne. Le commandant se leva, champagne !" Un bouchon sauta

et du même ton qu’il aurait pris pour avec un bruit de pistolet qu’on

porter la santé de l’impératrice décharge, et, malgré la résistance

Augusta, il but : " A nos dames ! " 25 du curé et de la bonne sœur, les

trois hussards assis à côté des trois

infirmes leur versèrent de force

dans la bouche leurs trois verres

pleins. " 26

On voit ainsi les jeux de symétrie et de dissymétrie entre les deux nouvelles : ironie et parodie sont ici à l’œuvre.

Au delà de l’aspect ludique, l’autoparodie est créatrice de sens puisque le rapprochement des deux récits Les Rois

et Mademoiselle Fifi enrichit l’interprétation et rend sensible l’évolution de Maupassant. En parodiant sa nouvelle

de 1882, l’auteur a voulu, semble-t-il, rétablir l’équilibre avec Mademoiselle Fifi. Malgré son ironie féroce, cette

dernière apparaît encore comme fondée sur l’esprit revanchard. Elle a pu être interprétée comme une

propagande anti-prussienne et pro-française, un hymne à la résistance et au patriotisme. La confrontation des

Rois et de Mademoiselle Fifi prouve que ces deux récits sont complémentaires et que l’œuvre de Maupassant est

loin d’être simple. On aura pu noter les nombreux clins d’œil et références intertextuelles présents ici, ce qui

démontre, s’il le fallait encore, l’érudition de l’auteur. Par sa structure simple, Les Rois parodie les fabliaux

médiévaux : Les trois aveugles de Compiègne. Cette farce où les trois ordres (clergé, noblesse, Tiers Etat) ainsi

que l’armée sont ridiculisés rappelle les récits parodiques et héroï-comiques, et l’inversion généralisée amène le

lecteur à considérer la venue des trois femmes, des trois reines, comme une réécriture de l’Evangile, une parodia

sacra 27. Contrairement à d’autres oeuvres réécrites et retravaillées formant doublets 28, ces deux nouvelles

constituent un véritable diptyque au sens pictural du terme. Tout invite à les lire en parallèle et à les étudier

ensemble afin d’en dégager un sens nouveau, caché. En donnant un deuxième volet à Mademoiselle Fifi,

Maupassant dévoile l’évolution de l’homme et de l’écrivain. Grâce à un renversement carnavalesque et à une

écriture hautement parodique, il semble tirer un trait définitif sur la guerre de 1870 et son attirail revanchard.

Véritable repentir, Les Rois véhicule sa vision pessimiste et désespérée du monde grâce à l’autoparodie. Tandis

que Mademoiselle Fifi appartient à la période réaliste de l’auteur, Les Rois, recueilli dans Le Horla, se rattache aux

contes de l’horrible et se rapproche des récits fantastiques, miroirs de l’angoisse de l’écrivain. Ils sont pour

Maupassant, " l’homme sans Dieu " 29, sa " nef des fous " 30.

Noëlle Benhamou

IUT de l’Oise, Université de Picardie

> sommaire

> début de l'article

> auteur

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (14 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

Jean-François Puff

LE MODÈLE DES TROUBADOURS DANS L'ŒUVRE POÉTIQUE DE JACQUES ROUBAUD

Parmi d’autres régions d’un grand œuvre projeté, Walter Benjamin a rêvé composer un ouvrage qui serait

uniquement fait de citations, rêve qui fut destiné à demeurer inaccompli. On pourrait d’ailleurs s’interroger : d’un

tel livre le projet ne suffit-il pas à poser le sens ? Borges en conviendrait sans doute, pour qui il est inutile de

composer de longs ouvrages dès lors qu’on peut les décrire en quelques lignes. C’est là pourtant un risque que le

poète Jacques Roubaud a assumé, en cela qu’il a explicitement placé la naissance de sa propre poésie sous le

signe de la réécriture de la tradition poétique, et qu’il en a effectivement dérivé des livres de poèmes. Au point

que la prise en considération de cette pratique est devenue tout à fait centrale dans la réception de son travail de

poète. Pour l’établir, je partirai de deux énoncés emblématiques de cette revendication d’un travail de réécriture.

Dans la " prose existant oralement " de Dire la poésie : " J’aime lire les poèmes des autres / plus que les miens /

j’aime aussi les écrire / mais ceci est une autre histoire " 1. On appréciera la polysémie du verbe " écrire " dans

ce passage, qui identifie le fait de recopier des poèmes et celui d’en composer. Ce que confirme un autre

passage, issu de la " description du projet " de 1979, dans lequel on voit à nouveau se mettre en rapport les deux

activités, ainsi qu’un certain nombre d’autres : " J’imagine, je lis, je compose, j’apprends, je recopie, je traduis,

je plagie, j’écris de la poésie depuis près de quarante ans. Il m’arrive d’en publier. " 2. Ainsi ce qui relève de la

réception -de la lecture à l’imitation- est-il présenté, jusqu’au paradoxe, comme le ressort même de la création

poétique, de la mise en œuvre de l’imagination.

L’approche de l’œuvre le confirme : Roubaud y met en pratique, souvent à l’échelle du livre entier, des relations à

un hypertexte relevant aussi bien de la transformation d’un texte ou d’un ensemble de textes que de l’imitation

d’un style ou d’un genre donnés (selon les catégories dégagées par Genette dans Palimpsestes3), que ce soit

explicite, indiqué comme tel dans le paratexte, ou que cela demeure implicite. Voici quelques exemples parmi les

plus significatifs de la visibilité d’une pratique : relève de l’imitation explicite la suite intitulée " recourir les rues ",

dans La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains 4 , qui se présente comme une

continuation de Courir les rues, de Queneau ; de l’imitation implicite certains sonnets en vers courts de E 5 (signe

de l’appartenance dans la théorie des ensembles), composés à la manière de Mallarmé. Relèvent de la

transformation explicite Mono no aware 6, livre presque entièrement composé de poèmes " empruntés " à la

poésie japonaise classique, via leur traduction anglaise ; Autobiographie, chapitre dix 7, livre qui hormis des "

moments de repos en prose " est tout entier composé de fragments de poèmes en vers libres écrits entre 1914 et

1932, sorte d’immense centon dans lequel l’intention parodique est évidente ; la séquence de poèmes intitulée "

La pluralité des mondes de Lewis" 8, qui se compose en grande partie à partir d’énoncés prélevés dans l’ouvrage

de métaphysique analytique de David Lewis, On the plurality of worlds 9. En ce qui concerne la transformation

implicite, moins évidemment visible, on mentionnera certains poèmes de Quelque chose noir 10, qui sont

composés de propositions issues du traité de L. Wittgenstein De la certitude 11 ou du Journal 12 d’Alix-Cléo

Roubaud, femme du poète.

Dans tous les cas, Roubaud met en jeu notre mémoire, notre culture ou notre inculture ; il exerce, et souvent

déjoue, notre perspicacité ; et parfois il nous trompe, en cela que nous pouvons être amenés à lui attribuer ce

que le sens commun déclarerait " ne pas être de lui " : il pose ainsi à sa manière la question célèbre de Foucault,

" qu’est-ce qu’un auteur ? " 13

A partir de là s’introduisent deux problèmes spécifiques : d’une part celui de l’unité de ce qu’on continuera

d’appeler " oeuvre " par commodité, compte tenu de la critique de Foucault, et d’autre part celui de la pertinence

historique de l’œuvre sus-dite. Sans même s’appesantir sur le recours à la forme sonnet dans appartient, en

1967, nous sommes encore en 1970, au moment où paraît Mono no aware dans une période dominée par la

stratégie avant-gardiste : le groupe lié à la revue Tel Quel est en pleine activité, les revues concurrentes ou

adjacentes Change (revue à laquelle Roubaud participe), puis TXT, ont été fondées. Et l’une des postulations

fondamentales des avant-gardes s’avère toujours effective : il s’agit d’une détermination du nouveau qui en

passe nécessairement par un premier moment de négation radicale des formes héritées. On conçoit dès lors toute

l’inactualité de la pratique de Roubaud. Un regard critique pourrait de fait envisager son œuvre comme une sorte

d’immense lieu de mémoire : la poésie s’étant achevée, non pas au sens où elle se serait réalisée, comme le

voulaient les surréalistes, mais où elle se serait dissoute, en tant qu’une manière spécifique de s’établir dans la

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (15 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

langue, il ne resterait plus à qui se veut poète qu’à se souvenir, et à parcourir, sans cesse, les diverses formes de

la poésie qui fut. Ce serait faire de l’œuvre de Roubaud une sorte de musée de l’art de poésie, avec ses

différentes salles (salle de la poésie japonaise classique, salle des indiens d’Amérique…) ; musée qu’on irait

visiter, le dimanche, avant de reprendre les activités sérieuses des jours ouvrables. Si jamais l’on prend la peine

d’une visite : car du musée, au mausolée, il n’y a qu’un pas. Dans ce cas, Roubaud n’aurait rien fait d’autre que

d’édifier un gigantesque tombeau de la poésie, et l’unité comme la pertinence historique de son œuvre se

détermineraient relativement à ce caractère monumental. L’œuvre de Roubaud dirait ainsi, négativement, le point

où nous en sommes avec la poésie.

Ce serait là éluder, me semble-t-il, toute une série d’objections. La première objection a été formulée de manière

décisive dans l’œuvre de Borges. L’avant-garde, nous l’avons dit, vise à la création du nouveau par un premier

moment de négation : il s’agit, autant que possible, une fois que la négation a eu lieu et qu’on se trouve en

présence d’une tabula rasa, de produire la différence comme telle. Or ce que nous montre le célèbre récit de

Borges Pierre Ménard, auteur du Quichotte, c’est que la stricte répétition du même est impossible. On en connaît

l’argument : un poète symboliste nîmois, Pierre Ménard, décide de reproduire à l’identique le Don Quichotte de

Cervantès, sans le recopier ; en travaillant de mémoire. Le sens moral du récit nous est donné à la fin, comme il

convient : changer le contexte discursif et/ou historique d’un texte suffit à en révolutionner le sens. La répétition

du même produit la différence. Or la tentative de Ménard n’est rien d’autre, comme nous l’indique Genette 14,

qu’une transformation minimale, ou une imitation maximale, de Don Quichotte : en ce sens, les écrivains qui

procèdent par réécriture, indépendamment même des modifications qu’ils introduisent, produisent

nécessairement du nouveau. Attribuer la poésie japonaise classique ou la poésie vers-libriste du premier

vingtième siècle à Jacques Roubaud aurait pour conséquence d’en renouveler le sens. Quitte à laisser de côté

l’objection à l’objection, qui est qu’il faut bien que se poursuive, parallèlement, le travail de l’Histoire.

Cependant en rester là serait décrire la stratégie de Roubaud de manière beaucoup trop générale et partielle,

comme s’il n’avait jamais écrit qu’en l’un des dix " styles " de poésie de son modèle japonais, l’ermite-poète

Kamo non Chomei, qui est le " style des vieilles paroles en un temps nouveau ". Ce serait aussi passer sous

silence l’objection majeure qu’on peut faire à qui considérerait l’œuvre de Roubaud comme un mausolée. Une

idée récurrente dans le travail de ce poète en effet, est qu’on ne redécouvre une œuvre ancienne qu’à la lumière

d’une œuvre nouvelle. C’est le devenir de l’art qui en éclaire le passé, qui en révèle des virtualités jusqu’alors

inaperçues. En ce sens la nouveauté de l’œuvre moderne a pour corrélat la nouveauté de la tradition. Il faut donc

qu’il se détermine du nouveau dans l’œuvre elle-même, il faut que l’objet change. Faute de quoi, d’une part la

poésie qui s’écrit ne sera en fait rien d’autre qu’une poésie patrimoniale, d’autre part elle s’avérera incapable de

renouveler le sens de la poésie dont elle s’inspire, de la rendre vivante.

Il faut donc mettre en lumière la stratégie de déploiement du nouveau dans l’œuvre poétique de Roubaud, et cela

aura lieu, paradoxalement, en se penchant une fois encore sur le passé. Lorsque nous avons évoqué les différents

modes de réécriture dans son œuvre poétique, nous n’avons pas mentionné ce qui fait pourtant l’objet de cet

exposé, si l’on en croit son titre, à savoir la poésie des troubadours. Or cette poésie est explicitement donnée

comme le grand modèle de l’œuvre poétique. Comme il est écrit dans La fleur inverse, l’essai majeur que

Roubaud a consacré aux troubadours:

Ecrire des poèmes, composer de la poésie dans les conditions contemporaines est un exercice

difficile. S’obstiner dans cette voie suppose le choix d’un modèle, la référence à une époque

favorisée où la poésie fut, et brilla. J’ai choisi la Provence du XIIe siècle. On peut penser la poésie

à travers les Troubadours, leur exemple. La poésie la plus contemporaine, pour survivre, doit se

défendre de l’effacement, de l’oubli, de la dérision par le choix d’un archaïsme. L’archaïsme du

trobar est le mien. 15

La citation lie explicitement un commencement, les troubadours, à la poésie " la plus contemporaine ". En ce

sens les deux points extrêmes s’éclairent l’un l’autre : la poésie des troubadours donne à la fois l’impulsion et les

principes de composition de " la poésie la plus contemporaine ", et ce mouvement crée un effet en retour, dans

lequel la poésie des troubadours devient à nouveau lisible. Il s’agit de comprendre comment le saut a lieu. Or on

serait bien en peine de rencontrer des réécritures au sens strict de la poésie des troubadours dans la poésie de

Roubaud. Il n’y a pas plus dans son travail de transformation de telle ou telle grande canso, c’est-à-dire de la

lettre même du poème, que d’imitation du style des troubadours, sur le mode pseudo-médiéval. On est dès lors

en droit de se demander où se situe le rapport. Le rapport se situe dans le génitif qui selon Roubaud condense

http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (16 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37

2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE

l’ensemble d’une poétique, qui est l’amour le chant la poésie. Ce génitif vaut pour définition de la poésie, pour un

universel qui permet d’en relier entre eux les moments les plus éloignés.

Il nous faut donc expliciter, de la manière la plus synthétique possible, la définition. Avec ce génitif il s’agit, nous

dit le poète, d’un signe orienté. Le premier terme est l’amour : c’est le premier moteur. Pour les troubadours,

sans l’amour que porte le poète à la dona, et sans la merce que celle-ci lui accorde, il n’est pas de poésie

possible. L’amour est ce qui relie : et c’est précisément cela qui en fait le ressort même du deuxième terme du

génitif, le chant. Le chant est la traduction formelle de cette force qui relie, en cela qu’y sont liés entre eux les

mots et les sons. L’un des concepts centraux de la poésie des troubadours, du point de vue de la forme, est en

effet le concept d’entrebescar, d’entrelacement, dont l’élément de base est la rime. Pour dire l’amour, les

troubadours inventent la rime en langue romane et ils en portent la pratique à un point d’excellence jamais égalé.

Cela signifie aussi que le chant est la dimension du rythme dans la langue, et corrélativement, par la voie d’une

formalisation, du nombre dans la langue. De cela naît, terme final de la série, la poésie. Pour synthétiser : selon

Roubaud lisant les troubadours, la poésie est la traduction formelle du rythme dans la langue, agie par amour.

C’est donc le cœur d’une poétique, qui se situe en position d’écart maximal vis-à-vis des conditions

contemporaines d’exercice de la poésie, qui fait le rapport.

Reste à savoir comment se configure ce rapport dans l’œuvre poétique de Roubaud. C’est que, non seulement

Roubaud ne transforme à la lettre aucune canso, ni n’en imite le style, mais encore il n’en adopte pas la forme.

On peut pourtant admettre en première analyse que, si l’on peut imiter un texte, on n’imite pas une forme,

lorsqu’on l’adopte. Si je compose un sonnet, a priori je n’imite aucun grand sonnettiste. Si je veux pétrarquiser,

par exemple, il faut que j’aille plus loin, et que j’imite le style de Pétrarque. Composant un sonnet, je ne réécris

aucun sonnettiste… certes oui, mais ce faisant, peut-être que je les réécris tous. Telle serait la raison, dont nous

suspendons pour l’instant l’explicitation, pour laquelle Roubaud refuse d’adopter la forme-canso des troubadours.

La forme, collectivement, est signée. Quel rapport dès lors, si ce n’est ni en transformant la lettre, ni en imitant le

style, ni en reprenant la forme ? La solution se trouve une fois encore chez les troubadours eux-mêmes. Ces

poètes qui disent tous la même chose manifestent en effet leur singularité de deux manières : d’une part en

s’exerçant aux formules de rimes des grandes cansos du trobar, d’autre part en inventant eux-mêmes des

formes, dans un même champ de composition. C’est dire que si adopter une forme n’a pas le même sens

qu’imiter un texte, c’est également le cas lorsqu’il s’agit d’un processus de transformation : transformer une

forme potentiellement productive d’une multiplicité de poèmes, cela n’a pas le même sens ni la même portée que

de transformer tel texte singulier. Et telle est la stratégie de Roubaud. Puisant à l’exemple des troubadours il ne

réécrit aucune canso, et il ne compose pas non plus de poème sur une formule attestée chez ces poètes, qui

l’auraient signée. De cela au contraire il y a dans son œuvre une absence aveuglante. Mais à l’exemple des

troubadours eux-mêmes il saisit les principes d’une forme, et en dérive une série de formes neuves : c’est le cas

dans Trente et un au cube ou dans Quelque chose noir par exemple. Mais aussi toutes les pratiques de réécriture

qui sont réellement présentes dans l’œuvre sont gouvernées par des principes formels, issus du trobar. Ce sont

ces principes qui assurent l’unité de l’ensemble.

Pour l’établir je prendrai comme seul exemple le cas limite de la réécriture dans l’œuvre, qui est Autobiographie,

chapitre dix. Le titre s’explique en cela que la période du vers libre choisie par Roubaud pour la composition de ce

livre (1914-1932) est selon lui le dixième chapitre du roman d’Alexandre, c’est-à-dire de l’histoire du vers

français. C’est sous l’influence des grands poètes de cette période que le jeune Roubaud publie ses premiers

poèmes, qu’il reniera par la suite. Si ces poètes (de l’esprit nouveau aux surréalistes en passant par Dada)

représentent à certains égards pour Roubaud une résurgence du trobar, il s’agit d’une résurgence à ses yeux

marquée d’infériorité, du point de vue de la forme. Au génitif l’amour le chant la poésie en effet, les poètes vers-

libristes substituent, selon le titre d’Eluard, L’amour la poésie. C’est-à-dire qu’ils évacuent du poème toute la

dimension métrico-rythmique que recouvre le chant, au profit d’un vers libre dont Roubaud évalue avec sévérité

la forme. D’où la présence dans Autobiographie, chapitre dix du troubadour Marcabru, aussi nommé Pan-Perdut,

pain perdu 16. Ce nom de métier dit quelque chose de la stratégie polémique choisie par ce troubadour : il s’agit

de se saisir des mots mêmes de ses adversaires pour les retourner contre eux, en en composant ses propres

poèmes. Aussi est-ce ce que Roubaud accomplit dans Autobiographie, chapitre dix, en composant ce livre de

fragments de poésie en vers libre. On ne saurait pourtant se borner à l’intention parodique : le livre enveloppe en

même temps un hommage, en cela qu’il reconfigure dans une forme certains de ces énoncés (voir la présence du

sonnet, qui selon Roubaud est mémoire de la canso des troubadours). Les mots de l’amour la poésie font ainsi