Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Wafaa-Rapport - Fin - Detudes Iso 9001 2015 PDF

Transféré par

Abdessamad LamnouarTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Wafaa-Rapport - Fin - Detudes Iso 9001 2015 PDF

Transféré par

Abdessamad LamnouarDroits d'auteur :

Formats disponibles

École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique

التقني

Mémoire de التعليم

Projet de ألساتذة

Fin d’Études العليا

effectué المدرسةavec :

en collaboration

LEESERVICE

cole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique

MAROCAIN D’ACCRÉDITATION

Ministère de l’Industrie, de Commerce, de l’Économie et de

l’Investissement Numérique

Présenté par : EL KHATIRI WAFAA

Pour l’obtention du :

Diplôme d’Ingénieur d’État en Conception et Production Industrielles

Option : Management de la Qualité et Métrologie

« FI.CPI.MQM »

ÉLABORATION D’UN GUIDE TECHNIQUE

DES RISQUES

Soutenu le : 07/07/2018, devant le jury composé de :

Pr. EL OUATOUATI AHMED ENSET-RABAT Président

Pr. SALIH ABELOUAHHAB ENSET-RABAT Encadrant

Pr. EL MECHRAFI NADIA ENSET-RABAT Examinatrice

Mr. BAIZ ILIAS Organisme : SEMAC Co-Encadrant

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 2017-2018

DÉDICACES

À Mon Dieu

À Allah le clément et miséricordieux, pour la force qu’il nous donne et qu’il donne aux personnes

qui nous ont aidées et nous soutenues. Mon Dieux merci pour tout qui arrive dans notre vie.

À Mes chers parents

Qui ont toujours été près de nous pour nous écouter et nous soutenir et qui n’ont jamais épargné le

moindre effort pour nous aider et nous encourager.

Vous qui avez fait de moi ce que je suis, je ne peux pas le reconnaître en quelques lignes. J’espère

être à l’image que vous vous êtes faite de moi, que Dieu tout puissant vous garde, vous bénisse, vous

préserve et vous procure santé et longue vie.

À Mes chères sœurs et amies

À mes sœurs, à mes amies, à ma petite et grande famille pour l’amour, le respect et le courage qui

m’ont toujours octroyé.

À l’école Normale Supérieur d’Enseignement Technique ou nous avons passé les plus belles

années de mon cursus scolaire.

EL KHATIRI WAFAA

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 2

REMERCIEMENT

Dans le premier temps je tiens à remercier Allah le Tout puissant, généreux et miséricordieux,

d’avoir jouit de la santé pour pouvoir accomplir mes études, et je le prix de même de nous guider dans

le bon chemin pour la réussite prochainement dans la vie.

Je tiens à remercier mon école, l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique-

RABAT ainsi que tout son corps professoral.

Avant de commencer mon rapport de stage, je tiens tout d’abord à remercier monsieur

MOHAMMED BENJELLOUN, le directeur de la DPCSMQ (Direction de la Protection du

consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité), Ministère de l’Industrie, de

l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, de m’avoir accueillie comme stagiaire

au sein de sa direction. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à madame JABBAR HALIMA,

la directrice de la division d’accréditation pour m’avoir autorisé d'effectuer mon projet de fin d'études

au sein de son honorable division.

Je tiens à remercier mon enseignant Monsieur SALIH ABDELOUAHHAB mon professeur de

l’enseignement technique à l’ENSET de rabat, pour m’avoir donné l’opportunité d’effectuer ce stage.

Ainsi que pour son aide sa disponibilité et ses précieux conseils. Je le remercie pour sa disponibilité,

sa modestie, ainsi que pour ses connaissances et l’expérience qu’il m’a fait partager.

Je remercie également mon encadrant Monsieur BAIZ ILIAS Le Responsable Qualité, pour avoir

accepté de diriger ce travail, Je suis très touchée par ses qualités humaines et scientifiques qui ont joué

un rôle déterminant dans l’accomplissement de ce travail.

Cependant, je tiens nommément à remercier cher jury pour l’évaluation de ma mémoire ainsi de

leurs disponibilités et leurs encouragements.

Il me serait difficile d’établir une liste exhaustive des personnes ayant, d’une façon ou d’une autre,

contribué à la réalisation de mon sujet au sein de SEMAC. L’absence d’une référence explicite à chacun

d’eux ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme un manque de reconnaissance.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 3

RÉSUMÉ

L’environnement des organismes d’évaluation de la conformité (laboratoires d’essais, laboratoires

d’étalonnages, organismes d’échantillonnages) s’est démarqué courant la dernière décennie par

plusieurs évolutions dans le :

Développement technique (Méthodes d’exécution des essais/étalonnages/échantillonnage)

Progrès technologique (Équipements)

Progrès des technologies informatiques (Exemple : usage des systèmes d’information), ayant

influé le fonctionnement des laboratoires (Exemple : la manière dont les enregistrements sont

conservés,…).

Besoin avéré de focaliser sur le résultat des processus au lieu de la description détaillée de leurs

étapes et objectifs.

Pour accompagner ledit changement, la norme ISO/CEI 17025 qui prescrit les exigences de

compétences desdits organismes s’est vu réviser en 2017 pour, non seulement tenir de ces évolutions

intervenues dans ces laboratoires, mais aussi pour les encourager.

Une révision qui a conduit globalement à :

L’introduction de la gestion des risques pour prendre en compte la nouvelle version d'ISO 9001:

2015.

La portée d’accréditation, pour couvrir toutes les activités de laboratoire, y compris les essais,

l'étalonnage et l'échantillonnage associés à l'étalonnage et aux essais intermédiaires ou périodiques.

Une nouvelle approche pour aligner la norme avec les autres existantes telles que ISO / IEC 17000

et ISO 9001 (gestion de la qualité) et se concentrer sur les résultats d'un processus au lieu de la

description détaillée de ses tâches et étapes.

L'incorporation de l'utilisation de nouvelles technologies pour permettre, par exemple, les

enregistrements et les résultats électroniques.

Dans ce contexte, le Service Marocain d’Accréditation (SEMAC) se doit la révision de ses guides

d’accréditation portant notamment sur l’interprétation des exigences de cette nouvelle version de la

norme ainsi que la mise en place d’un guide d’évaluation des dispositions mises en places les

laboratoires en matière d’analyse et de gestion des risques et opportunités en vue d’harmoniser les

pratiques entre évaluateurs.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 4

ABSTRACT

The environment of conformity assessment bodies (testing laboratories, calibration laboratories,

sampling organizations) has distinguished itself over the past decade by several developments in:

• Technical development (test execution methods / calibrations / sampling)

• Technological progress (Equipment)

• Progress of computer technologies (Example: use of information systems), having influenced the

functioning of the laboratories (Example: the way the recordings are kept ...).

• Demonstrated need to focus on process outcome instead of detailed description of their steps and

objectives.

To accompany this change, the ISO / IEC 17025 standard that prescribes the competence

requirements of these organizations was revised in 2017 to not only take into account these

developments in these laboratories, but also to encourage them.

A revision that led globally to:

• The introduction of risk management to take into account the new version of ISO 9001: 2015.

• The scope of accreditation, to cover all laboratory activities, including testing, calibration and

sampling associated with calibration and intermediate or periodic testing.

• A new approach to align the standard with existing ones such as ISO / IEC 17000 and ISO 9001

(quality management) and focus on the results of a process instead of the detailed description of its

tasks and steps.

• Incorporation of the use of new technologies to allow, for example, electronic recordings and

results.

In this context, the Moroccan Accreditation Service (SEMAC) is required to revise its accreditation

guides, notably concerning the interpretation of the requirements of this new version of the standard

and the setting up of a guide to evaluation of the arrangements put in place by laboratories for risk

analysis and management and opportunities to harmonize practices between evaluators.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 5

LISTE DES ACRONYMES

A I

AMDEC Analyse des modes de défaillance, ISO Organisation internationale de

de leurs effets et de leur criticité Standardisation

C IAF Forum International d’accréditation

CEI Commission Électrotechnique Internationale ILAC Coopération Internationale

d'Accréditation de Laboratoires

CASCO Comité d'évaluation de la conformité

O

CSNCA Conseil supérieur de normalisation, de

OEC Organisme d’Évaluation de Conformité

certification et d'accréditation

S

COMAC Comité marocain d’accréditation

SEMAC Service Marocain d’Accréditation

D

SMQ Système de management de la Qualité

DPCSMQ Direction la Protection

Consommateur, de la Surveillance du

Marché et de la Qualité

DAC Division d’accréditation

EA Européen accréditation

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 6

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Historique des normes -------------------------------------------------------------------------------- 14

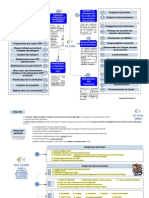

Figure 2: Organigramme de la direction de la qualité et de la surveillance de marché ----------------- 19

Figure 3: Organigramme de la DAC --------------------------------------------------------------------------- 23

Figure 4: Cycle de vie d'une accréditation --------------------------------------------------------------------- 28

Figure 5: Diagramme Gantt -------------------------------------------------------------------------------------- 33

Figure 6: Diagramme des ressources --------------------------------------------------------------------------- 34

Figure 7: Diagramme PERT ------------------------------------------------------------------------------------- 35

Figure 8: Matrice SWOT du projet ----------------------------------------------------------------------------- 36

Figure 9: Schéma planification dynamique stratégique ------------------------------------------------------ 38

Figure 10 : Les étapes de la révision de la norme ISO 17025 ---------------------------------------------- 44

Figure 11: Organisation du processus -------------------------------------------------------------------------- 45

Figure 12: Tableau des risques ---------------------------------------------------------------------------------- 50

Figure 13: Les deux processus stratégiques de l’outil autodiagnostic des risques ----------------------- 54

Figure 14: Approche processus du projet ---------------------------------------------------------------------- 55

Figure 15: Organigramme réalisation de l'outil autodiagnostic --------------------------------------------- 56

Figure 16: Feuille "Sommaire" de l'outil Autodiag.RISK --------------------------------------------------- 57

Figure 17: Feuille "Introduction" de l'outil Autodiag.RISK ------------------------------------------------ 58

Figure 18: En-tête de chaque fenêtre de l'outil Autodiag.RISK -------------------------------------------- 59

Figure 19: Grille d'évaluation des risques de l'outil Autodiag.RISK -------------------------------------- 60

Figure 20: Statistiques des niveaux ----------------------------------------------------------------------------- 60

Figure 21: Feuille "Indicateurs de performance" de l'outil Autodiag.RISK ------------------------------ 63

Figure 22: Processus de l'utilisation de l'outil Autodiag.RISK --------------------------------------------- 64

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 7

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Tableau QQOQCP de projet ----------------------------------------------------------------------- 39

Tableau 2: Analyse des risques projets ------------------------------------------------------------------------- 40

Tableau 3: Définitions des éléments de la grille d'évaluation de l'outil Autodiag.RISK ---------------- 61

Tableau 4: Graphiques des niveaux de détectabilité et de vraisemblance --------------------------------- 62

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 8

SOMMAIRE

DÉDICACES ......................................................................................................................................... 2

REMERCIEMENT............................................................................................................................... 3

RÉSUMÉ ............................................................................................................................................... 4

ABSTRACT ........................................................................................................................................... 5

LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................. 6

LISTE DES FIGURES ......................................................................................................................... 7

LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................................... 8

SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 9

INTRODUCTION GÉNÉRALE ....................................................................................................... 13

Chapitre 1 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL ............................................ 16

I. PRÉSENTATION DU MINISTÈRE ............................................................................................ 17

1- Introduction ............................................................................................................................ 17

2- Missions ................................................................................................................................. 17

3- Les directions du ministère .................................................................................................... 18

II. LA DIRECTION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, DE LA SURVEILLANCE

DU MARCHÉ ET DE LA QUALITÉ .................................................................................................. 19

1- Introduction ............................................................................................................................ 19

2- Organigramme du ministère ................................................................................................... 19

a- Division de la Protection du Consommateur ...................................................................... 20

b- Division de la Métrologie ................................................................................................... 20

c- Division de la Promotion de la Qualité .............................................................................. 21

d- Division de la Surveillance de marché ............................................................................... 21

e- Division d’Accréditation .................................................................................................... 22

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 9

3- Missions de la DPCSMQ ....................................................................................................... 22

III. SERVICE MAROCAIN D’ACCRÉDITATION SEMAC ........................................................ 23

1- Introduction ............................................................................................................................ 23

2- Organigramme de la DAC...................................................................................................... 23

3- Cadre légal.............................................................................................................................. 26

4- Fonctionnement ...................................................................................................................... 26

5- Système de management de la DAC ...................................................................................... 27

6- Domaine d’application ........................................................................................................... 28

7- Cycle d’accréditation.............................................................................................................. 28

Chapitre 2 CONTEXTE DU PROJET DE FIN D’ETUDE ......................................................... 30

I. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET ................................................ 31

1- Acteur du projet ...................................................................................................................... 31

2- Contexte pédagogique et professionnel.................................................................................. 31

3- Les objectifs attendus ............................................................................................................. 31

4- Contraintes à respecter ........................................................................................................... 32

5- Diagramme de Gantt .............................................................................................................. 33

a- Diagramme des ressources ................................................................................................. 34

b- Diagramme de PERT .......................................................................................................... 35

II. ENJEUX ET PROBLÈMATIQUE ............................................................................................... 36

1- Enjeux..................................................................................................................................... 36

a- Enjeux du projet.................................................................................................................. 36

b- Enjeux personnels ............................................................................................................... 36

2- Étude de la problématique ...................................................................................................... 37

a- Problématique ..................................................................................................................... 37

b- Planification dynamique stratégique .................................................................................. 37

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 10

c- QQOQCP ............................................................................................................................ 38

d- Analyse des risques du projet ............................................................................................. 40

e- Plan d’action ....................................................................................................................... 41

Chapitre 3 CONCEPTION ET SOLUTIONS D’AMÉLIORATION ........................................ 42

I. TABLEAU COMPARATIF DE LA NORME ISO/CEI 17025 ................................................... 43

1- Introduction ............................................................................................................................ 43

2- Pourquoi réviser la norme ISO/CEI 17025 ? ......................................................................... 43

3- Le calendrier du projet de la révision ..................................................................................... 44

4- Les principaux changements .................................................................................................. 45

5- Le tableau comparatif ............................................................................................................. 47

II. TABLEAU DES RISQUES ISO/CEI 17025 ................................................................................ 47

1- Introduction ............................................................................................................................ 47

2- Management des risques ISO 31000 ...................................................................................... 47

3- La notion du risque ................................................................................................................. 48

4- Identification des risques ........................................................................................................ 49

5- A qui la norme ISO 31000 est-elle destinée ? ........................................................................ 49

6- Tableau des risques ................................................................................................................ 50

III. GUIDE TECHNIQUES DES RISQUES SEMAC .................................................................... 51

1- Introduction ............................................................................................................................ 51

2- Guide technique des risques ................................................................................................... 52

a- Objectif ............................................................................................................................... 52

b- Domaine d’application ....................................................................................................... 53

c- Le guide proposé ................................................................................................................ 53

IV. L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC DES RISQUES ..................................................................... 53

1- Introduction ............................................................................................................................ 53

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 11

2- Approche processus................................................................................................................ 54

3- Logigramme des actions......................................................................................................... 55

4- Présentation et utilisation de l’outil Autodiag.RISK .............................................................. 57

a- Mode d’emploi ................................................................................................................... 57

b- Grille d’évaluation .............................................................................................................. 59

c- Processus de l’utilisation de cet outil ................................................................................. 64

Chapitre 4 ETUDES DE CAS ......................................................................................................... 66

I. Introduction ................................................................................................................................... 67

II. MISE EN PLACE DE L’OUTIL AUTODIAG.RISK .................................................................. 67

1- Laboratoire QISTASLAB ...................................................................................................... 67

2- Le Centre National d'Études et de Recherches Routières CNER........................................... 68

3- Résultats d’application du l’outil Autodiag.RISK ................................................................. 68

III. CONCLUSION .......................................................................................................................... 69

CONCLUSION GÉNÉRALE ............................................................................................................ 70

Annexe 1 : Le tableau comparatif entre la version 2005 et 2017 de la norme ISO/CEI 17025 ........... 72

Annexe 2 : Le tableau d’identification des risques de la norme ISO/CEI 17025 V2017 ..................... 73

Annexe 3 : Le guide technique des risques ........................................................................................... 74

Annexe 4 : L’outil autodiagnostic des risques Autodiag.RISK ............................................................ 75

Annexe 5 : Résultats d’application de l’outil Autodiag.RISK au sein des laboratoires ....................... 76

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................. 77

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 12

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis 1999, la norme ISO/CEI 17025 via sa première version s’est imposée comme la référence

à l’échelle mondiale, aussi bien pour les laboratoires d’essais que d’étalonnage, souhaitant mettre en

exergue leur performance et capacité à délivrer des résultats fiables. Cette version a été annulée et

remplacée par une deuxième publiée en 2005. Depuis cette date, des changements ont eu lieu dans

l’environnement des laboratoires, à savoir :

Développement technique (Méthodes d’exécution des essais/étalonnages/échantillonnage)

Progrès technologique (Équipements)

Progrès des technologies informatiques (Exemple : usage des systèmes d’information), ayant

influé le fonctionnement des laboratoires (Exemple : SMART SYSTEM avec zéro papier,…)

Besoin avéré de focaliser sur le résultat des processus au lieu de la description détaillée de

leurs étapes et objectifs.

Ce qui met l’ISO devant un besoin de réviser la version 2005 pour tenir compte de ces évolutions

intervenues dans les laboratoires, mais aussi de les encourager.

Octobre 2014 :

Le comité CASCO (Conformity Assessement Committee) relevant de l’ISO, chargé du

développement des politiques et publication des normes se rapportant à l’évaluation de

la conformité, a approuvé la décision de révision de la norme ISO/CEI 17025 :2005.

Du février 2015 au Juillet 2017 :

Un total de 6 réunions menées par les experts de l’ISO ayant conduit à l’élaboration de

la version finale du projet de norme internationale ISO/CEI 17025.

29 Novembre 2017 :

Publication de la version 2017 de la ISO/CEI 17025.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 13

Figure 1: Historique des normes

La nouvelle révision est démarquée par ses changements, ayant principalement portés sur :

La définition du laboratoire : essais, échantillonnage…

Impartialité, confidentialité : maitrise de la nouvelle terminologie

Accorder une prévention renforcée aux risques et opportunités

Anticiper la responsabilisation des laboratoires et les nouvelles obligations : gestion des

réclamations, règles de décision, qualité des résultats…

L'introduction de la gestion des risques pour prendre en compte la nouvelle version d'ISO 9001:

2015.

La portée, pour couvrir toutes les activités de laboratoire, y compris les essais, l'étalonnage et

l'échantillonnage associés à l'étalonnage et aux essais intermédiaires ou périodiques.

Une nouvelle approche pour aligner la norme avec les autres existantes telles que ISO / IEC

17000 et ISO 9001 (gestion de la qualité) et se concentrer sur les résultats d'un processus au

lieu de la description détaillée de ses tâches et étapes.

L'incorporation de l'utilisation de nouvelles technologies pour permettre, par exemple, les

enregistrements et les résultats électroniques.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 14

Le référentiel ISO 17025 est un outil pour la mise en place et l'amélioration d'activités des

laboratoires. Elle contient l'ensemble des exigences que les laboratoires doivent respecter pour

démontrer à leurs clients et aux autorités réglementaires qu'ils appliquent un système de management

leur permettant de maîtriser entièrement leurs processus, qu'ils ont la compétence technique et sont

aptes à produire des résultats techniquement valides. Les organismes d'accréditation chargés de

reconnaître la compétence des laboratoires utiliseront la norme comme base de leur accréditation.

Objectif de la norme 17025

Selon Alan Bryden, Secrétaire général de l'ISO, "L'ISO/CEI 17025 bénéficie aux entreprises, aux

gouvernements et à la société dans son ensemble. La confiance dans la compétence des laboratoires est

souvent nécessaire pour les entreprises qui essaient de nouveaux produits ou veulent s'assurer que les

produits finis sont prêts pour la commercialisation pour les autorités réglementaires et les responsables

du commerce qui exigent une assurance pour les produits nationaux ou importés destinés au marché,

ou pour garantir la qualité et la fiabilité des essais et analyses se rapportant aux risques pour

l'environnement, la santé ou la sécurité."

L'ISO/CEI 17025 s'applique à tous les laboratoires, quels que soient leurs effectifs et l'étendue du

domaine de leurs activités d'essai et d'étalonnage. Cette norme est destinée à être utilisée par les

laboratoires désireux de mettre au point les systèmes de management de la qualité, organisationnel et

technique régissant leurs opérations.

Elle est utilisée par les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et les organismes

d'accréditation engagés dans des activités de confirmation ou de reconnaissance de la compétence des

laboratoires.

Le travail a été subdivisé principalement en quatre chapitres ; le premier chapitre consiste à donner

un aperçu général sur la direction de protection de consommateur, de surveillance de marché et de la

qualité, ainsi que le service marocain d’accréditation comme étant l’organisme d’accueil. Le deuxième

chapitre présente le contexte du projet, la problématique, les enjeux ainsi que les étapes de planification

pour bien amener le projet. Le troisième chapitre concrétise les solutions proposées pour résoudre les

problèmes rencontrés suite à l’évolution de la norme ISO/CEI 17025 et ensuite le quatrième chapitre

abordera les résultats des études de cas effectuées dans certains organismes d’évaluation de conformité.

Enfin ce travail sera achevé par une conclusion générale et des perspectives éventuelles.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 15

C hapitre 1 PRÉSENTATION DE

L’ORGANISME D’ACCUEIL

Dans ce chapitre je vais décrire l’établissement dans lequel j’ai mené mon projet de fin

d’études à savoir le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de

l’économie numérique, ainsi que la Direction de la Protection du Consommateur, de la

Surveillance du Marché et de la Qualité (DPCSMQ), et en particulier la division

d’accréditation comme étant l’entité d’accueil.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 16

I. PRÉSENTATION DU MINISTÈRE

1- Introduction

Le stage s’est déroulé au Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de

l’Économie Numérique, chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale

dans les domaines de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies sous réserve des

attributions dévolues à d’autres départements ministériels par les lois et règlements en vigueur.

2- Missions

Élaborer les stratégies de développement des secteurs de l’industrie, du commerce, des

nouvelles technologies et de la poste, et leur déclinaison en programmes opérationnels.

Valider les stratégies de développement des investissements et d’amélioration de la

compétitivité des PME, ainsi que leur déclinaison en programmes opérationnels.

Piloter et mettre en œuvre les stratégies de développement des secteurs de l’industrie, du

commerce, des nouvelles technologies et de la poste.

Contribuer à la gestion de la relation avec les institutions et les organisations internationales et

nationales dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

Produire les statistiques et réaliser les études dans les secteurs de l’industrie, du commerce et

des nouvelles technologies.

Assurer la veille stratégique, le suivi et l’évaluation des stratégies des secteurs de l’industrie,

du commerce et des nouvelles technologies.

Promouvoir et développer l’innovation dans les domaines de l’industrie et des nouvelles

technologies.

Développer et coordonner les espaces d’accueil industriels, commerciaux et technologiques,

ainsi que les pôles de compétitivité.

Contribuer à la définition des plans de formation dans les secteurs de l’industrie, du commerce

et des nouvelles technologies, et participer au suivi de leur mise en œuvre.

Définir le cadre législatif et organisationnel pour les secteurs de l’industrie, du commerce et des

nouvelles technologies.

Émettre des propositions pour la régulation des secteurs de l’industrie, du commerce et des

nouvelles technologies.

Réguler le secteur postal.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 17

Développer les partenariats, coordonner et mettre en œuvre les programmes de coopération.

Promouvoir la qualité et la sécurité dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des

nouvelles technologies.

Assurer le contrôle dans le domaine de la métrologie, de l’accréditation, de la qualité, de la

sécurité en entreprise, de la surveillance du marché et de la protection du consommateur.

Assurer la communication dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des nouvelles

technologies.

3- Les directions du ministère

Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique

comprend – outre le cabinet du Ministre, une inspection générale et des services déconcentrés – une

administration centrale, laquelle se compose de :

La Direction de l’Industrie.

La Direction du Commerce et de la Distribution.

La Direction de l’Économie Numérique.

La Direction des Statistiques et de la Veille.

La Direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité.

La Direction des Technologies avancées, de l’Innovation et de la Recherche et Développement.

La Direction des Espaces d’Accueil.

La Direction de la Coopération et de la Communication.

La Direction des Ressources et des Systèmes d’Information.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 18

II. LA DIRECTION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR,

DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DE LA QUALITÉ

1- Introduction

Plus précisément, le stage a été réalisé au sein de la Division d’accréditation relevant de la

Direction de la protection du consommateur, de la Surveillance du Marché et de la qualité.

La direction de la qualité et de la surveillance du marché a pour mission de :

Maintenir la durabilité de la stratégie nationale, de la normalisation, de la certification, de

l’accréditation et de l’assurance de la qualité.

Renforcer et accompagner les activités des Associations de Protection des Consommateurs.

Renforcer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

Assurer un équilibre entre les relations consommateur-Fournisseur.

2- Organigramme du ministère

LE MINISTRE

Scrétariat Inspection

général générale

Direction générale de Direction générale

l'industrie du commerce

Direction du Direction de Direction du Direction de la protection du

commerce défense commerce consommateur, de la

et du commerciale international surveillance de marché et de la

distribution qualité

Division de la Division

protection Division Division de

d'accréditation Division de surveillance

consommateur de la

métrologie la promotion de marché

de la qualité

Service Service

accréditation d'inspection et

des laboratoires certification

Figure 2: Organigramme de la direction de la qualité et de la surveillance de marché

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 19

a- Division de la Protection du Consommateur

La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur complète le dispositif

juridique existant en matière de protection du consommateur et met en place un cadre favorable pour

la promotion du rôle des associations de protection du consommateur.

Assurer une information claire, objective et loyale au consommateur (prix,

Les étiquetage, conditions de vente).

Renforcer la protection des intérêts économiques du consommateur

objectifs

(interdiction ou réglementation de certaines pratiques commerciales).

de Rééquilibrer les relations consommateur-fournisseur (interdiction des clauses

abusives, garantie, crédit).

la

Renforcer le mouvement consommateur en permettant aux Associations de

loi protection des consommateurs d’être reconnues d’utilité publique et autorisées

à ester en justice.

Le droit à l’information : fournir au consommateur toutes les informations

nécessaires avant la conclusion d’un contrat de vente.

Le droit aux choix : garantir la liberté d’achat en fonction des besoins et des

Les moyens du consommateur.

droits Le droit à la rétractation : offrir, dans certains cas de figure, au

consommateur un délai de 7 jours pour changer son avis.

garantis

Le droit à l’écoute et à la représentation : permettre au consommateur, lors

aux d’un litige avec un fournisseur, d’être conseillé, orienté et de se faire

consommateurs représenter par une association de protection du consommateur.

Le droit à la protection des intérêts économiques : réglementation de

certaines pratiques commerciales comme la publicité promotionnelle, les

ventes avec primes, les soldes, les loteries, les ventes à distance, etc.

b- Division de la Métrologie

La protection des consommateurs repose entre autres sur la justesse des instruments utilisés pour

les mesures de quantité et de qualité des produits de consommation, notamment les produits

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 20

alimentaires en vrac ou conditionnés, les carburants liquides, l’eau potable, l’électricité. La fiabilité de

ces instruments est contrôlée par les services de métrologie relevant du Ministère.

Les services de métrologie relevant du Ministère opèrent un contrôle à l’égard des instruments de

mesure réglementés, des récipients-mesures et des organismes agréés ou candidats à l’agrément.

c- Division de la Promotion de la Qualité

La Semaine Nationale de la Qualité est un événement national de communication sur la qualité,

destiné à sensibiliser les opérateurs économiques à l’importance du management de la qualité dans un

contexte marqué par la mondialisation des échanges et une concurrence exacerbée. Cette rencontre est

organisée chaque année par le Ministère en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité

(UMAQ) et les organismes partenaires.

Dans plusieurs villes du Royaume sont proposés des séminaires et des tables rondes sur le thème

de la qualité, des visites d’entreprises, des expositions et des stands. Des chefs d’entreprises sont invités

à témoigner de leurs expériences dans la mise en place des systèmes qualité au sein de leurs sociétés.

La journée du lancement de cet événement est marquée par un forum international et des ateliers de

formation dans le domaine de la qualité.

Le Prix National de la Qualité, organisé chaque année par l’Union Marocaine pour la Qualité

(UMAQ) en collaboration avec les partenaires concernés, a été institué par le Ministère pour

récompenser dans chaque catégorie les entreprises qui se sont distinguées par la mise en place d’une

démarche qualité exemplaire et remettre aux organismes méritants des attestations d’encouragement

ou de reconnaissance. Le Prix National de la Qualité s’adresse à toutes les entreprises quels que soient

leur secteur d’activité et leur taille. Il leur offre un moyen d’auto-évaluation de leurs performances en

matière de qualité et d’identification de leurs axes de progrès. Il constitue aussi pour les organismes de

promotion de la qualité un outil pour inciter les entreprises à adopter des démarches qualité et ainsi

renforcer leur compétitivité.

d- Division de la Surveillance de marché

La surveillance du marché est l’outil fondamental pour l’application des dispositions de la loi n°

24-09 relative à la sécurité des produits et des services.

La surveillance du marché veille à la protection du consommateur des risques liés à l’usage des

produits industriels mis à disposition sur le marché national, autres qu'agroalimentaires et

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 21

pharmaceutiques. Elle permet aussi de préserver les intérêts des différents opérateurs économiques

(fabricants, importateurs et distributeurs) en réunissant les conditions propices à la concurrence loyale

au niveau du marché local, par la veille au respect des obligations qui incombent à chacun et le recours

éventuel aux sanctions pouvant aller jusqu’à la destruction des produits frauduleux.

A ce titre, les opérateurs économiques sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des

produits répondant aux exigences essentielles de sécurité telles que définies dans la réglementation

technique applicable (normes obligatoires, règlements techniques, …).

e- Division d’Accréditation

L'accréditation est la reconnaissance formelle, par un organisme accréditeur, de la compétence et

de l’impartialité d’un organisme d'évaluation de la conformité (OEC) pour réaliser des prestations

spécifiques d'évaluation de la conformité.

3- Missions de la DPCSMQ

La Direction de la Qualité et de la Surveillance du Marché est chargée de :

Assurer le suivi de la stratégie nationale de la normalisation, de la certification, de

l’accréditation et de la promotion de la qualité.

Assurer le secrétariat du Conseil Supérieur de la Normalisation, de la Certification et de

l’Accréditation.

Définir et suivre les objectifs du contrôle des produits et des services.

Réglementer et contrôler les produits, les services et les instruments de mesure.

Agréer et suivre les organismes d’évaluation de la conformité.

Assister les entreprises industrielles dans le choix, l’utilisation et l’entretien des instruments de

mesure.

Gérer les étalons nationaux de mesure.

Promouvoir la qualité et la sécurité dans les entreprises.

Promouvoir les systèmes de gestion basés sur les normes dans les entreprises.

Assurer les activités d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

Contribuer à l’amélioration du cadre juridique, organisationnel et institutionnel de la protection

des consommateurs.

Renforcer et accompagner les activités des associations de protection des consommateurs.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 22

III. SERVICE MAROCAIN D’ACCRÉDITATION SEMAC

1- Introduction

A l’échelle nationale, l’accréditation est délivrée par le SEMAC. Le SEMAC est l’unique

organisme marocain d’accréditation, mis en place sous la responsabilité finale du Ministre chargé de

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique, représenté par la division

d’accréditation crée au sein de la Direction de la Qualité et de la Surveillance du Marché (DQSM)

relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique.

Le chef de la division d’accréditation DAC prend les décisions relatives à l’accréditation des OEC

sur avis conforme du groupe d’accréditation compétent après examen du rapport d’évaluation. L’avis

conforme est défini comme suit : le chef de la division d’accréditation DAC doit prendre une décision

qui est conforme à la position préconisée par le groupe d’accréditation concerné.

2- Organigramme de la DAC

Figure 3: Organigramme de la DAC

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 23

Le SEMAC est un organisme gouvernemental, et ses responsabilités juridiques découlant de ses

activités sont couvertes par le gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur

relatives à la responsabilité civile de l´État. L’accréditation est une activité à but non lucratif.

Le CSNCA, composé des représentants des secteurs public et privé, est principalement chargé des

missions suivantes :

Assister le Gouvernement dans la définition de la politique nationale en matière de

normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité ;

Mener la politique national en la matière en parfaite concordance avec la politique économique

du pays et les attentes des différentes parties prenantes ;

Assurer une meilleure cohérence entre les stratégies sectorielles de promotion de la qualité.

Le COMAC est un comité consultatif crée par la loi 12.06, placé auprès du Ministre chargé de

l’Industrie, dont l’objectif de sa création est de garantir l’objectivité et l’impartialité des prestations

d’accréditation. Ce comité est constitué d'une représentation équilibrée et sans prédominance de toutes

les parties intéressées (privées et publiques, consommateurs, recherche scientifique…), dont certains

de ses membres sont désignés par le décret N° 2.10.252 pris pour l’application de la loi 12.06 et d’autres

par arrêté du ministre de l’Industrie.

Le COMAC a pour mission :

De définir la stratégie nationale en matière d’accréditation tout en suivant les orientations

stratégiques du CSNSA.

Superviser la mise en œuvre de cette stratégie nationale.

D’établir son propre règlement interne pour préciser la conduite de ses activités.

D’établir les critères et des procédures concernant l’examen des demandes d’octroi, de

renouvellement, de réduction ou d’extension de portée, de suspension ou de retrait des accréditations,

ainsi que les appels concernant les décisions prises.

Constituer des commissions permanentes ou autres, pour étudier toute question relative à ses

missions, notamment pour formuler un avis en matière de procédure d’accréditation d’un OEC,

conformément aux dispositions en vigueur.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 24

Les COMMISSIONS PERMANENTES : Pour mener à bien sa mission, le COMAC constitue

des commissions spécialisées citées ci-après, pour étudier toute question relative à ses missions

conformément aux dispositions en vigueur régissant le système national d’accréditation. Il s’agit

notamment :

Commission d’accréditation

Une commission de qualification des évaluateurs et des experts techniques

Une commission de promotion, communication et site web

Une commission qualité

Une commission d’appel

La COMMISSIONS D’APPEL traitant les appels est constituée des membres désignés par le

COMAC sur proposition de la DAC, pour leurs compétences techniques en fonction des sujets abordés, et

ce, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Elle traite les appels formulés contre les

décisions concernant l’appelant qu’il estime défavorable, conformément aux dispositions en vigueur de la

procédure A 164 « Procédure de traitement des appels et plaintes».

Les COMMISSIONS AD HOC traitent des questions générales et techniques. Les membres des

commissions sont choisis pour leurs compétences techniques en fonction des sujets abordés. La DAC

constitue des commissions ad hoc chaque fois que cela est nécessaire.

Les GROUPES D’ACCRÉDITATION : La composition de chaque groupe d’accréditation, les

modalités de désignation de ses membres, ainsi que les lignes directrices pour rendre un avis conforme

définies dans la procédure d’accréditation A 110 « Procédure d’accréditation des organismes

d’évaluation de la conformité», sont de nature à préserver l’objectivité des décisions d’accréditation

prises par le chef de la DAC, sur avis conforme du groupe d’accréditation concerné. Les modalités de

fonctionnement de chaque groupe d’accréditation définies dans le règlement intérieur de la commission

d’accréditation validé par le COMAC, permettent d’éviter toutes pressions commerciales ou

financières qui pourraient compromettre l’impartialité des avis que le groupe d’accréditation rend.

Les ÉVALUATEURS ET EXPERTS TECHNIQUES : L’objectivité des évaluateurs et des

experts techniques est définie dans la convention A 333, qui doit être signée conjointement entre les

évaluateurs/experts techniques et la DAC. La fiche d’assignation A 339, rappelle aux évaluateurs les

règles de déontologie et d’impartialité. Cette fiche doit être signée par l’évaluateur/expert technique

mandaté avant toute mission. Les évaluateurs et experts ne sont pas soumis à des pressions

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 25

commerciales ou financières dans la mesure où ils sont indépendants des organismes qu’ils évaluent et

qu’ils sont supervisés lors des évaluations qu’ils réalisent par des personnes mandatés par la DAC,

notamment par un membre de la DAC.

3- Cadre légal

Les dispositions législatives régissant le système national d’accréditation des organismes

d'évaluation de la conformité sont notamment :

Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 12-06 relative

à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, notamment à l’égard de la création du

Conseil supérieur de normalisation, de certification et d'accréditation (CSNCA) et du Comité

marocain d'accréditation (COMAC).

Décret n° 2-10-252 du 16 joumada I 1432 (20 avril 2011) pris pour l’application de la loi n° 12-06.

4- Fonctionnement

Le fonctionnement du SEMAC s'appuie sur un système de management de la qualité mise en place

conformément aux exigences des référentiels suivants :

Dispositions légales nationales.

La norme internationale ISO/IEC 17011 intitulée « Exigences générales pour les organismes

procédant à l'évaluation et à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ».

Les dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les

prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation

des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Les guides et documents internationaux (EA : European co-operation for Accreditation, IAF :

International Accreditation Forum et ILAC : International Laboratory Accreditation

Cooperation).

Grace à la représentation équilibrée sans aucune prédominance d’intérêt au sein de son Comité

Marocain d’accréditation (COMAC) et la compétence des membres des commissions mises en place,

le SEMAC est à même de garantir l’impartialité et l’objectivité de ses décisions d’accréditation.

Grace à ses évaluateurs et experts qu'il gère, le SEMAC assure un haut niveau de compétence pour

la réalisation de ses évaluations d’accréditation. Pour la plupart des organismes d’évaluation de la

conformité, l’accréditation est une démarche volontaire sauf lorsqu'une réglementation la requiert.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 26

5- Système de management de la DAC

Le système de management de la DAC est composé des documents suivants, spécialement adapté

à ses besoins :

Documents de références : sont constitués du Manuel qualité et des documents légales (loi,

Décrets, arrêtés), stratégies, politiques et documents normatifs (normes et guides publiés par

l’ISO, ILAC, IAF, EA…). Le manuel qualité (MQ) fixes les dispositions générales de

fonctionnement de la DAC, la politique qualité, les bases légales et normatives, les critères

d'accréditation, ainsi que les moyens nécessaires pour assurer la qualité des prestations. Il fait

référence aux autres documents appliqués au sein de la DAC.

Les procédures sont des documents écrits qui décrivent principalement le fonctionnement

opérationnel de l’accréditation ainsi que la gestion du personnel nécessaires pour accomplir une

action, une mission ou une tâche ayant une incidence sur le management qualité.

Les guides et documents d’exigences fixent un certain nombre de dispositions générales et

techniques relatives à certains aspects des référentiels de l’accréditation et des relations de la

DAC avec les organismes d’évaluation de la conformité et les évaluateurs.

Les formulaires permettent l’enregistrement des activités d’accréditation.

Listes permettent d’identifier notamment, les documents internes et externes applicables, le

personnel internes et externes de la DAC, ainsi que les OEC accrédités.

Les enregistrements résultent du fonctionnement de l’accréditation.

Documents

de référence

Procédures, guides et documents

d'éxigences

Listes / Formulaires

Enregistrements

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 27

6- Domaine d’application

Actuellement, le SEMAC accrédite les organismes d’évaluation de la conformité suivants :

Les laboratoires d'essais et d’analyses selon NM ISO/CEI 17025.

Les laboratoires d'étalonnage selon NM ISO/CEI 17025.

Les laboratoires d’analyses de biologie médicale selon NM ISO 15189.

Les organismes d’inspection selon NM ISO/CEI 17020.

Les organismes de certification.

7- Cycle d’accréditation

L’accréditation est délivrée pour un cycle de cinq (5) ans durant lequel trois évaluations de

surveillance sont réalisées et une évaluation de renouvellement réalisée sur demande du titulaire

concerné. Ci-après une schématisation d’un cycle d’accréditation :

Figure 4: Cycle de vie d'une accréditation

Chaque évaluation d’accréditation comprend une évaluation du système de management de la

qualité et une évaluation de surveillance sur le terrain couvrant les activités techniques définies dans

la portée d’accréditation de l’organisme.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 28

Pré évaluation : Suite à l’examen du rapport du pré évaluation l’organisme d’évaluation de la

conformité visité est informé par la DAC, dans un délai d’une semaine à compter de la date de

réception du rapport, de l’une des décisions suivantes :

soit la phase d'évaluation initiale peut débuter directement

soit la phase d'évaluation initiale ne peut être envisagée raisonnablement que lorsque la

documentation et/ou son application soit mis à niveau.

Évaluation initiale d’accréditation : A la réception du rapport d’évaluation, le Responsable

d’accréditation, sous la supervision du chef de la DAC, procède à la revue technique du rapport, avant

la tenue de la réunion du groupe d’accréditation concerné. Pour l’ensemble des éléments de la revue

technique, le Responsable d’accréditation contacte le responsable d’évaluation pour des explications,

des compléments d’information ou des corrections. Une fois le rapport est jugé techniquement valide,

le responsable d’accréditation convoque le groupe d’accréditation concerné.

Fréquence des évaluations de surveillance : La première évaluation de surveillance est réalisée

au maximum 12 mois à partir de la date de l’évaluation initiale d’accréditation ou de renouvellement.

L’intervalle par la suite entre deux évaluations est de 15 mois.

Renouvellement de l’accréditation : Le renouvellement de l’accréditation correspond à la

réévaluation, normalement tous les cinq ans à compter de la date de l’évaluation initiale, en vue de

vérifier le maintien de la conformité du titulaire aux critères d'accréditation, pour l'ensemble des

activités couvertes par l’accréditation.

CONCLUSION

Ce premier chapitre nous montre le cadre général dans lequel j’ai mené mon stage et mon projet

de fin d’études, premièrement j’ai décri le ministère de l’industrie, de commerce, de l’investissement

et de l’économie numérique, ensuite la direction de la protection du consommateur, de la surveillance

de marché et de la qualité, et puis l’organisme d’accueil qui est le service marocain d’accréditation.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 29

C hapitre 2 CONTEXTE DU PROJET DE

FIN D’ETUDE

Dans ce chapitre je vais lever le voile sur le contexte général du projet de fin d’étude à

savoir les besoins, les missions et principales grandes lignes dans la démarche de travail

ainsi que le plan d’actions suivi le long du travail.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 30

I. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES DU

PROJET

1- Acteur du projet

Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est la direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance du

Marché et de la Qualité, Ce projet a été proposé par SEMAC le service marocain d’accréditation du

Ministère de l’Industrie, de Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique.

Maitre d’œuvre

Le maitre d’œuvre est l’ENSET de Rabat, représenté par Mme EL KHATIRI Wafaa élève

ingénieur en filière d’ingénieur en Conception et Production Industrielle, option Management de la

Qualité et Métrologie.

Tuteur pédagogique Tuteur au sein de SEMAC

Mr SALIH Abdelouahhab Mr BAIZ Ilias le responsable de la qualité

2- Contexte pédagogique et professionnel

Ce projet s’inscrit dans le cadre des projets de fin d’études de la formation ingénieur d’état à l’École

Normale Supérieur d’Enseignement Technique de Rabat, et le plan stratégique du service marocain

d’accréditation au sein du ministère de l’industrie, de commerce, de l’investissement et de l’économie

numérique.

3- Les objectifs attendus

Élaboration d’un comparatif entre la version 2005 et la version 2017 de l’ISO/CEI 17025.

Élaboration d’un tableau d’analyse des risques qui se présentent tout au long de la version

2017 de la norme d’accréditation ISO/CEI 17025.

L’objectif étant d’extraire la majorité des risques qui peuvent émaner au niveau de chaque

partie de la norme, afin d’harmoniser la compréhension pour les organismes d’évaluation

de conformité ainsi que pour les évaluateurs de SEMAC.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 31

Élaboration d’un Guide sur l’évaluation des Risques & Opportunités.

L’objectif étant d’aider les organismes à mettre en place une démarche leur permettant

d’instaurer une approche par les risques au sein de leurs système de management de la

qualité, pour répondre aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 ainsi que celles de

SEMAC.

Mise en place d’un outil autodiagnostic pour évaluer les Risques, qui sera mis à la disposition des

laboratoires pour y répondre. Leur retour fera l’objet d’évaluation par les évaluateurs tenant compte

du guide à mettre en place.

L’objectif étant d’évaluer certains risques communs entre les organismes, et qui ont un

impact sur la validité des résultats fournis par les OEC.

Validation du Tableau et de l’outil d’autodiagnostic des risques par lancement en enquête publique

& essai à blanc.

4- Contraintes à respecter

L’avis demandé pour mettre en place une norme proposée doit être raisonnable et bien

justifié.

Les solutions proposées doivent être bonnes et efficientes.

Économiser le temps en éliminant les tâches secondaires et commencer par ce qui est principal

pour fournir le livrable dans un temps précis.

Des efforts de communication à faire pour inspirer la confiance et faire comprendre aux

clients (OEC) les avantages spécifiques de l'offre.

D'informations sur les éventuelles conséquences que pourrait avoir le manque de

connaissance de cette offre sur l'exercice de l'activité.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 32

5- Diagramme de Gantt

Figure 5: Diagramme Gantt

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 33

a- Diagramme des ressources

Figure 6: Diagramme des ressources

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 34

b- Diagramme de PERT

Figure 7: Diagramme PERT

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 35

II. ENJEUX ET PROBLÈMATIQUE

1- Enjeux

a- Enjeux du projet

Le projet consiste à développer l’approche par les risques que la version récente de la norme

ISO/CEI17025 a introduit à travers l’élaboration d’un guide destiné aux OEC et accompagné d’un outil

d’autodiagnostic des risques. Il donnera des informations concernant l’état immédiat du système de

management des risques selon le projet de la norme. Ce projet intéressera les organismes non

accrédités, en cours d’accréditation ou déjà accrédités ISO 17025. L’outil d’autodiagnostic donnera

plus de visibilité aux organismes sur les risques critiques qui ont un impact potentiel sur la validité de

leurs résultats. Il donnera l’occasion aux organismes d’évaluation de conformité de se mettre à niveau

des nouvelles exigences de manière performante.

b- Enjeux personnels

Pour évaluer les enjeux personnels, la matrice SWOT a été mise en place comme suivant

Faiblesses

Forces

- Manque de connaissances détaillées de

- Bonne adaptation et cohésion avec les membres l'ISO 17025:2017

de SEMAC

- Temps court et limité pour réaliser le projet

- Conseil et aide des encadrants

- Nombre très important des documents à

- Disponiblilité des ressources d'informations traiter

- Connaissances dans le domaine de la qualité - Non maitrise de l'outil Macro-Excel

SWOT

Opportunités Menaces

- Maîtrise de l'élaboration d'un mémoire - Non adoption de certaines normes

d'intelligence méthodique

- Etude non exhaustive des risques

- Maitrise de l'ISO 17025:2017 avant sa mise en

application - Modification et/ou ajout d'exigences

- Apprendre la gestion du projet

Figure 8: Matrice SWOT du projet

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 36

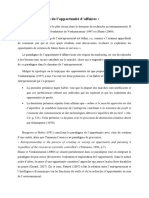

2- Étude de la problématique

a- Problématique

Suite aux changements introduits au niveau de la norme ISO/CEI 17025, les OEC qui sont

candidats à l’accréditation selon la nouvelle version de la norme sont demandés à mettre dans leur

système de management de la qualité une nouvelle stratégie à savoir l’approche par les risques.

Les données d’entrée sont multiples, mais si l’on regarde de plus près, les OEC ont tous des

problèmes génériques applicables à leur fonctionnement quotidien, quant aux risques, ils dépendent

surtout de la typologie du laboratoire et des attentes de la direction du laboratoire.

Pour fournir l’accréditation à un OEC, SEMAC exige à ce dernier que son SMQ doit être conforme

aux exigences de la norme ISO/CEI 17025, et celles imposées par lui-même, d’où la nécessité

d’élaborer un guide qui harmonise la compréhension ainsi que la mise en place d’une approche par les

risques.

b- Planification dynamique stratégique

Avant de commencer à résoudre la problématique, la démarche de Planification Dynamique

Stratégique a été adoptée afin d’apporter une stratégie et une vision claire pour mon projet (voir figure

9) :

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 37

Figure 9: Schéma planification dynamique stratégique

c- QQOQCP

Afin d’apporter plus de clarté à ma problématique et par conséquent rendre la problématique plus

compréhensible, l’outil QQOQCP a été utilisé pour cet effet :

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 38

Données d’entrée Élaboration d’un guides d’évaluation des risques accompagnée d’un tableau

des risques liés à la norme 17025, et la conception d’un outil

Sujet général d’autodiagnostic des risques qui ont un impact sur le résultat

Directs Indirects

Qui ?

Émetteurs : FI. CPI, option Émetteurs : Enseignant-chercheurs de la

Qui est concerné par MQM FI en qualité

le problème ?

Récepteurs : Les OEC, les Récepteurs : ENSET-R, Clients

évaluateurs

Quoi ?

Éventuelles modification de l’ISO/CEI 17025

C’est quoi le

Les OEC doivent s’adapter aux changements de la norme ISO 17025

problème ?

Quand ?

Quand apparait le À partir de 2017

problème ?

Comment ? Trouver les informations concernant les modifications

Savoir les principaux changements de la norme

Comment mesurer le

problème ? Fournir les livrables dans les délais prévus

Comment mesurer les Identifier une méthodologie pour la mise en place

solutions ? Réaliser une publication de la recherche

Pourquoi ? Pour permettre aux OEC d’obtenir une nouvelle accréditation 17025

version 2017

Pourquoi résoudre ce Pour répondre aux besoins et attentes de SEMAC et ENSET-R

problème ? Pour situer le niveau de conformité aux risques

Pour maintenir la satisfaction des OEC ainsi que le client

Quels enjeux Pour augmenter la rentabilité des OEC.

Pour harmoniser la notion d’évaluation des risques au niveau

quantifiés ?

Pour faire face aux évolutions du marché et des tendances mondiales.

Données de sortie : Comment aider les OEC à mettre en place une démarche approche par les

risques conformément aux exigences de la version récente de la norme

Question explicite et

pertinente à résoudre ISO/CEI 17025 ?

Tableau 1: Tableau QQOQCP de projet

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 39

d- Analyse des risques du projet

L’objectif du projet est d’élaborer un guide technique des risques accompagné d’un tableau des

risques extraites de la norme ISO/CEI 17025 v 2017, et d’un outil autodiagnostic des risques au sein

des OEC. La synthèse est résumée dans le tableau ci-dessous :

CONTRAINTES RISQUES ALTERNATIVES

Mauvaise interprétation de la - Discussion en groupe avec les

membres de SEMAC.

problématique

- Solliciter l’encadrant.

Respecter le temps fixé

Inadéquation de la méthodologie

- Assurer un sui périodique avec

pour chaque jalon. proposée l’encadrant et la directrice.

Respecter le temps de la Remise des jalons en dehors des

- Utiliser le retro planning.

délais prévus

présentation dans le jalon.

Dépassements temps - Faire des répétitions en

des

Contrainte de temps = impartis lors des présentations présence d’autres collègues

avant la présentation finale.

planning limité sur 4 mois. Absence (maladie,

- Faire une nouvelle

empêchement,…) organisation des tâches.

Une seule personne qui

Absence des outils de travail - Travailler en dehors de

participe dans le projet. (Internet, Ordinateur, l’organisme d’accueil (chez

une autre personne, à

électricité…) l’ENSET, ou autre)

Un encadrant au niveau de

- Utiliser l’utilitaire de

l’organisme : Mr BAIZ sauvegarde en ligne Dropbox.

Perte de données - Sauvegarder les documents sur

d’autre support (clé USB).

- Contacter le service

informatique.

Tableau 2: Analyse des risques projets

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 40

e- Plan d’action

Ayant la problématique globale en vue, j’ai dressé un plan d’action qui représente le fil à suivre au

fur et à mesure que j’avance dans le projet :

Familiarisation avec l’environnement de travail

Connaissance du parcours administratif suivi pour concrétiser un projet

Adaptation au rythme de travail

Recherche et connaissances des normes à utiliser

Participation à la formation fournie par l’équipe de SEMAC sur la norme 17025 version récente

pour bien comprendre ses exigences.

Élaborer un tableau qui mentionne les risques susceptibles de se présenter au niveau de chaque

paragraphe.

Rédaction du guide SEMAC qui harmonisera par la suite l’approche par les risques pour les

OEC.

Conception d’un outil autodiagnostic des risques qui ont un impact sur la validité des résultats.

Tester l’outil Autodiag.RISK dans 2 laboratoires pour assurer sa mise en application et juger sa

pertinence.

CONCLUSION

Dans ce chapitre j’ai cité les différents points que je vais aborder dans ce stage ainsi que les

méthodologies à poursuivre pour achever les objectifs.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 41

C hapitre 3 CONCEPTION ET SOLUTIONS

D’AMÉLIORATION

Dans ce chapitre je vais décrire la mission principale qui concerne l’élaboration d’un

guide SEMAC destiné au OEC pour harmoniser la compréhension des risques et l’approche

par les risques, accompagné d’un tableau identifiant les risques susceptibles de se présenter

au niveau des OEC.

Je vais discuter le long du chapitre l’étude de la conception de l’outil Autodiag.RISK qui

permet aux OEC d’évaluer les risques qui ont un impact sur la validité de leurs résultats

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 42

I. TABLEAU COMPARATIF DE LA NORME ISO/CEI 17025

1- Introduction

Au fil des ans, ISO/IEC 17025, « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires

d’étalonnages et d’essais », est devenue la référence internationale pour ces organisations qui souhaitent

démontrer leur capacité à produire des résultats fiables. Cette Norme internationale, publiée

conjointement par l’ISO et l’IEC (Commission électrotechnique internationale), établit un ensemble

d’exigences permettant aux laboratoires d’améliorer la validité et la reproductibilité des résultats.

2- Pourquoi réviser la norme ISO/CEI 17025 ?

L’environnement de travail des laboratoires a considérablement changé depuis la dernière édition

de la norme, d’où la nécessité de la réviser et d’y intégrer d’importantes modifications. « La dernière

version d’ISO/IEC 17025 date de 2005. Depuis, le marché a évolué et nous avons décidé d’apporter

quelques améliorations à cette norme », explique Steve Sidney, l’un des Animateurs du groupe de

travail chargé de la révision de la norme.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 43

Aligner les normes des séries ISO 17000

facilitation de la démarche d’accréditation

Articuler la norme avec l’ISO 9001 de 2015

Modèle reconnu, en plus de très nombreux organismes sont certifiés ISO 9001 (ou ISO

14001…)

Actualiser le texte (bibliographie, vocabulaire,..)

Tirer bénéfice du retour d’expérience.

Heribert Schorn, Animateur du groupe de travail et membre de l’IECEE (Système d'évaluation de

la conformité des équipements et composants électriques), ajoute : « La révision de cette norme était

nécessaire pour prendre en compte l’ensemble des modifications d’ordre technique et des progrès

technologiques et informatiques que le secteur a connus depuis l’élaboration de la dernière version. De

plus, elle reflète désormais la nouvelle version d’ISO 9001. »

3- Le calendrier du projet de la révision

La révision a débuté en février 2015, à l’initiative conjointe de la Coopération internationale en

matière d’accréditation de laboratoires (ILAC) et du South African Bureau of Standards (SABS),

membre de l’ISO et hôte du comité national de l’IEC.

Figure 10 : Les étapes de la révision de la norme ISO 17025

70 experts sous l’égide de l’ISO Casco « Conformity Assessment Comittee »

30 jours de réunions

4 consultations et 8730 commentaires traités (1760 pages)

Pour aboutir à un texte qui passe de 25 pages à 27 pages.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 44

4- Les principaux changements

La révision d’ISO/IEC 17025 prend en compte les activités et nouvelles méthodes de travail des

laboratoires actuels. Voici les principaux changements apportés :

L’approche processus se conforme désormais à celle des normes plus récentes telles

qu’ISO 9001 (management de la qualité), ISO 15189 (qualité des laboratoires de biologie médicale)

et ISO/IEC 17021-1 (exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification). La

révision met l’accent sur les résultats d’un processus au lieu de détailler les tâches et les étapes

afférentes.

Comme la version précédente d'ailleurs (NF EN ISO/CEI 17025 :2005), ne fait pas explicitement

référence au concept de processus, ce processus est encore sous-jacent dans la nouvelle version.

Un processus : « Ensemble d'activités corrélés ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments

de sortie »

Un processus est une suite ordonnée d'actions destinée à produire un résultat (voir figure 9), il apporte une

valeur ajouté aux éléments d'entrée ; dans le cas d'un laboratoire, il est clair que les résultats transmis au client

demandeur, apporte à celui-ci une information qui a une valeur et qu'il pourra utiliser par ailleurs (constats,

décisions, etc.).

Figure 11: Organisation du processus

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 45

On trouve en fait dans ce processus du laboratoire toutes les tâches accomplies par le laboratoire :

• depuis la prise en compte de la demande.

• la réception de l'objet à tester (appareil à étalonner ou échantillon à analyser).

• sa mise en condition physique (conditionnement).

• administratives (identification, dossier d'essais, etc.).

• la réalisation de la mesure elle-même (essai ou étalonnage).

• l'exploitation des résultats (traitement, interprétation, etc.).

• la rédaction d'un compte rendu (rapport d'essai, certificat, etc.).

• jusqu'à la transmission de ce compte-rendu au client.

Cette Approche processus Par sa dimension structurante, elle constitue le meilleur lien entre

l'approche métier et l'approche système et incite l'organisme à réfléchir sur son métier, son organisation,

ses ressources et ses clients. Elle permet une plus grande lisibilité de l'organisation et facilite l'allocation

des ressources dans une logique transverse, non cloisonnée, et non plus verticale. Elle met l'organisme

dans une posture « apprenante » : le « propriétaire » d'un processus la maîtrise et le pilote dans un cycle

d'amélioration continue.

En se concentrant davantage sur les technologies de l’information, la norme adopte et prend

désormais en compte l’utilisation des systèmes informatiques et des enregistrements électroniques,

ainsi que la production de résultats et de rapports électroniques. Ces technologies s’étant généralisées

dans les laboratoires modernes, le groupe de travail s’est rendu compte de la nécessité de développer

ce sujet.

La nouvelle version contient également un chapitre sur le raisonnement fondé sur le risque et

traite des points communs avec la dernière édition de la norme ISO 9001:2015, Systèmes de

management de la qualité – Exigences.

La terminologie a été modernisée afin d’être plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et

refléter l’adoption progressive du format électronique en lieu et place des manuels, enregistrements et

rapports imprimés. Des changements ont ainsi été apportés au Vocabulaire international de métrologie

(VIM) et une harmonisation a été opérée avec la terminologie de l’ISO/IEC, qui inclut un ensemble de

termes et définitions communs à toutes les normes dédiées à l’évaluation de la conformité.

Le domaine d’application a également été revu afin d’englober toutes les activités des

laboratoires, dont les essais, les étalonnages et l’échantillonnage en vue d’essais et d’étalonnages

ultérieurs.

Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 46

Le recours à ISO/IEC 17025 favorise la coopération entre les laboratoires et les autres organismes.

Il facilite l’échange d’informations et le partage d’expérience, et contribue à harmoniser les normes et

les procédures, comme l’explique Warren Merkel, l’un des Animateurs du groupe de travail. « La

norme ISO/IEC 17025 retentit de différentes manières sur les résultats produits par les laboratoires.

Elle définit un certain nombre de critères d’exigence en ce qui concerne la compétence du personnel,

l’étalonnage et la maintenance des équipements, ainsi que les processus généraux servant à générer les

données. Les laboratoires doivent donc s’assurer que leurs méthodes de travail garantissent la maîtrise

de leurs processus et la fiabilité de leurs données. » Les résultats sont également plus largement

reconnus par les différents pays lorsque les laboratoires se conforment à cette norme.

5- Le tableau comparatif

Le tableau comparatif de l’annexe 1 met l’accent sur les nouveaux concepts de la norme ISO/CEI

17025, ainsi que des évolutions soit des sujets plus détaillés ou réduits. Le document annexe 1 a pour

objectif de :

- Citer aux organismes déjà accrédités les nouveautés de la norme pour qu’il puisse réviser leur

SMQ afin qu’il répond aux exigences de la nouvelle norme.

- Montrer aux organismes candidats à l’accréditation les modifications qui ont été mis en place

au niveau de la norme.

- Faciliter aux OEC la lecture de la version récente de la norme.