Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

L'Algérie Et Son École - Un Espoir Appelé Nouria Benghebrit

Transféré par

Mohamed Khir0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

53 vues6 pagesTitre original

L’Algérie Et Son École _ Un Espoir Appelé Nouria Benghebrit

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

53 vues6 pagesL'Algérie Et Son École - Un Espoir Appelé Nouria Benghebrit

Transféré par

Mohamed KhirDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 6

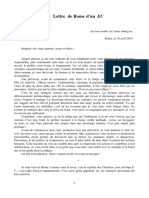

Contribution : L’Algérie et son école : un espoir appelé Nouria Benghebrit (1re partie)

Par Rachid Grim, politologue

La présente étude est une reprise — mise à jour — d’un article paru en avril 2007 dans le blog

de l’auteur «problemesalgeriens.blogspot.com», sous le titre de Algérie : choc des générations

et système scolaire bloqué. Les problèmes décrits à l’époque sont aujourd’hui encore

d’actualité. Rien de vraiment fondamental n’a changé, sinon cet immense espoir mis dans

l’activité et la combativité de la nouvelle ministre de l’Education nationale, Nouria

Benghebrit, une vraie spécialiste des problèmes d’éducation, mais surtout femme de cœur et

de conviction, décidée à affronter – et, espérons-le, à vaincre – tous ceux, et ils sont une

multitude cachée dans et en dehors des rouages de l’Etat et des partis politiques, qui militent

pour le maintien en l’état d’une école hors normes, basée sur la négation de l’universalité et

de la modernité. Une école créatrice de générations entières de «citoyens à la tête ni bien faite

ni bien pleine» dont la seule qualité est leur attachement aux «thawabet », ces constantes

créées et entretenues par le système politique en place depuis l’indépendance, pour les

maintenir dans un état de sous-développement intellectuel, qui les rend plus faciles à

manipuler. Benghebrit a été nommée, à la surprise générale, en 2014 en qualité de ministre de

l’Education nationale avec pour mission de mettre un terme à la dérive, déjà ancienne, de

l’école algérienne et de la remettre sur les rails de la modernité et du rationalisme abandonnés

depuis le milieu des années soixante-dix. Depuis, elle s’est mise à l’œuvre, déclarant

ouvertement ses objectifs iconoclastes par rapport à la situation du système éducatif tel qu’il

existe et en s’affrontant durement à tous ceux qui cherchent le statu quo et qui font tout pour

la faire trébucher (y compris les nombreux syndicats qui ont pris l’école en otage pour

maintenir et développer les avantages matériels qu’ils ont conquis grâce à de longues grèves

illégitimes, qui ont contribué très fortement à faire chuter le niveau des élèves). S ans parler

de la sale guerre de positions que lui ont déclarée tous les tenants de l’immobilisme et de

l’idéologie islamiste qui, tous les jours que Dieu fait, tonnent contre elle à partir des minbars

et des tribunes mises à leur disposition, pour tenter de la disqualifier en la traitant, pour les

uns de juive, et pour les autres, d’ennemie de la langue arabe classique et d’ennemie de

l’islam.

Sans chercher à entrer dans une polémique stérile avec les défenseurs du modèle de

développement économique et social choisi par les pouvoirs publics depuis le début de la

décennie quatre-vingt-dix, il nous paraît évident que l’Algérie est très mal engagée dans le

chemin qui doit la mener au développement, à la modernité et à l’universalité. Son avenir est

très largement compromis par la faute d’un système scolaire et de formation, adopté au milieu

des années soixante-dix, vampirisé par une idéologie qui a les yeux rivés sur un passé idéalisé

à outrance et qui n’a d’autre finalité que de produire des têtes bien pleines (de connaissances

sélectionnées de manière à ne rien remettre en cause du système de gouvernance mis en place

depuis l’indépendance) plutôt que des têtes bien faites (trop dangereuses pour la pérennité du

système). L’école algérienne actuelle, ainsi que ses prolongements naturels que sont

l’université et la formation professionnelle, sont le fruit de la réforme du système scolaire

démarrée en 1976 sous le vocable d’école fondamentale ; ils en portent encore les stigmates,

malgré les quelques replâtrages introduits au cours des deux dernières décennies, pour tenter

de rattraper partiellement une modernité qui a fui le pays. Les cadres supérieurs produits par

l’université algérienne et tous ses appendices que sont les grandes écoles et les instituts depuis

cette date fatidique sont censés être aujourd’hui aux commandes de toutes les institutions et

entreprises du pays. Il n’en est rien, pour la raison très simple que le système scolaire en place

a été incapable de mettre sur le marché du travail les compétences nécessaires à une gestion

moderne et efficace des organisations nationales, tous types et secteurs confondus. L’Algérie,

ses entreprises, tout comme ses différentes institutions, devraient être gérées aujourd’hui dans

leur grande majorité par les deux ou trois générations qui ont été au bout des cycles scolaires

de l’école fondamentale. La première promotion de cette école a actuellement autour de

quarante-cinq ans, c’est-à-dire un âge déjà assez avancé pour accéder aux postes de haute

responsabilité dans les différentes organisations nationales. L’âge idéal étant de trente à

trente-cinq ans, âge ouvert aux innovations et aux décisions hardies et courageuses. Or, une

analyse rapide de l’encadrement des entreprises, institutions ou autres organismes nationaux

montre que cette génération est restée en marge de la haute responsabilité. Les seuls postes

d’encadrement qui reviennent à cette génération sont des postes subalternes n’exigeant pas un

très haut niveau de compétence managériale. Et, quand par miracle quelques quinquagénaires

sont aux manettes de grandes entreprises, de grandes structures ministérielles ou de wilayas,

soit c’est parce qu’ils font partie de clans du pouvoir qui les imposent, soit, plus rarement,

parce qu’ils sont membres de familles d’intellectuels qui ont investi beaucoup de temps et

d’argent pour éduquer leurs enfants en dehors ou à côté de l’école publique algérienne. Ceux

qui ont eu la chance de faire des études supérieures à l’étranger, et qui y ont acquis des

compétences techniques ou managériales, sont le plus souvent perdus pour leur pays

d’origine, ou au mieux, viennent y travailler quelque temps comme «expatriés» pour le

compte d’entreprises étrangères. La faute revient d’abord au lamentable échec de

l’imposition, sur des seules bases politiques, de la langue arabe comme unique langue

d’enseignement et de travail qui a déstabilisé, et continue encore de le faire, des générations

entières d’écoliers, de lycéens, d’étudiants et de stagiaires ballottés entre un enseignement

primaire et secondaire dispensé en langue arabe et un enseignement supérieur et professionnel

dominé par le français. La conséquence directe en a été une chute vertigineuse du niveau

d’ensemble de l’enseignement qui est resté à la traîne de l’évolution mondiale. L’école

algérienne a perdu, en l’espace de deux décennies, sa capacité antérieure à former une élite de

haut niveau capable de prendre en main les destinées du pays et de le faire évoluer au même

rythme que le reste du monde. Et plus le temps passera et plus les générations victimes de

l’école fondamentale et de ses avatars des années quatre-vingt-dix et deux mille arriveront à

maturité sans avoir acquis les capacités scientifiques, techniques et même comportementales

qui peuvent leur permettre d’occuper les postes de direction qui leur reviennent de droit. Et ce

n’est pas cette instruction de l’actuel Premier ministre qui consiste à mettre à la retraite tous

les cadres (moyens et supérieurs) qui ont atteint l’âge légal de soixante ans, pour laisser «la

place aux jeunes» qui réglera le grave problème de relève qui se pose de manière tellement

urgente. La plupart des «vieux» mis à la retraite n’ont toujours pas de remplaçants compétents

et bien formés. Si on n’y prend pas garde, et si rien n’est fait pour infléchir l’effet dévastateur

de cette école, le pays se retrouvera sans élite pour le manager. Il faudra alors se contenter de

ce qui existe, c’est-à-dire une «élite» qui est incapable d’acquérir les compétences voulues

pour bien gérer les organismes qui lui seront confiés et dont le résultat inéluctable sera une

stagnation, puis un recul social, mortels pour le pays. Soit, et c’est tout aussi dangereux, se

résoudre à «importer» les compétences pour gérer le pays, de la même manière qu’on importe

des équipements industriels ou des produits manufacturés. Parce que même les «vieux» qui un

temps constituaient une solution acceptable, à condition qu’une relève soit formée entretemps

pour leur succéder, sont en train d’abandonner le bateau parce que trop âgés pour supporter

indéfiniment la fatigue de postes éminemment stressants, soit sont en train de disparaître

physiquement, fauchés par la mort. Un système scolaire à l’origine d’un conflit de générations

La question se pose de savoir si les cadres sortis des gouffres de l’école fondamentale,

laquelle s’est attachée à former des têtes bien pleines mais mal faites, sont en mesure

d’accompagner le développement parallèle des nouvelles technologies et des compétences

managériales. Il est permis d’en douter, tant les approches sont différentes, pour ne pas dire

antinomiques. L’évolution du monde moderne est fille de la rationalité et de la science.

L’école algérienne en est l’ennemie. Les États modernes ont su adapter leur système scolaire

aux réalités évolutives du monde ; l’Algérie et son école ont pour seule référence un passé

nostalgique, figé dans les grandes heures de gloire des dynasties omeyyade, abbasside,

ottomane et de l’Andalousie arabe. Avec l’apparition et le développement de l’islamisme

conquérant, elles se sont fixé pour nouvel idéal le retour aux «vraies valeurs», celles qui

avaient cours au sein de la seule société véritablement idéale qui a été fondée à Médine par le

Prophète et les quatre premiers califes. Les écoles modernes regardent résolument vers

l’avenir et s’adaptent en permanence aux évolutions du monde dans lequel elles activent,

tandis que l’école algérienne continue obstinément de regarder vers le passé, en ignorant

l’avenir, tout comme le présent d’ailleurs. La seule chose que l’école algérienne et la société

qui en est issue acceptent de la modernité, c’est sa technologie ; mais elle refuse toute la

culture qui en est à l’origine et dans laquelle elle baigne ; elle refuse aussi la science qui en est

le vecteur. Les graves événements des dernières décennies qui ont vu l’avènement du

mouvement terroriste islamiste mondial a montré à quel point les militants du retour à la

société idéale sont des adeptes de la maîtrise des applications des technologies modernes : tant

qu’elles peuvent participer à servir leurs desseins, les technologies modernes sont les

bienvenues. Elles doivent être totalement maîtrisées pour pouvoir les utiliser pour l’atteinte

des objectifs qu’ils se sont tracés. Il est très fortement recommandé au système scolaire de les

enseigner, ou plutôt d’enseigner la manière d’en maîtriser les applications. Les apprenants des

écoles proches de l’école algérienne (il y en a malheureusement beaucoup dans les pays du

monde arabe et islamique) peuvent être, et ils le démontrent en permanence, d’excellents

utilisateurs des technologies modernes ; mais ils sont incapables de les faire évoluer ou de les

adapter à leur propre réalité. Il n’y a pratiquement aucun domaine des TIC dont les

générations issues de l’école fondamentale algérienne, celles qui ont entre vingt et quarante

ans aujourd’hui, ne maîtrisent pas les applications : informatique et toutes les technologies qui

en sont issues, internet, robotique, téléphonie mobile, etc. Mais c’est toute une autre affaire

que d’entrer dans les logiques scientifiques qui sont à l’origine de la révolution des TIC et de

participer à leur développement et à leur évolution. L’Algérien, et tous ceux qui ont opté pour

le même type de système scolaire, sont d’excellents pirates informatiques, d’excellents

copieurs, mais de piètres inventeurs. Ce n’est que quand il s’agit d’appliquer des recettes que

les produits de l’école fondamentale sont imbattables.

Le système scolaire algérien, comme l’avait si bien décrit Mme Malika Greffou, est de type

pavlovien ; c’est-à-dire qu’il reproduit à l’infini des recettes toutes prêtes, censées s’adapter à

toutes les circonstances. Mais dès que les conditions d’application diffèrent de celles apprises

en milieu scolaire, rien ne va plus : la personne se trouve totalement inapte à régler les

problèmes posés avec des données différentes de celles apprises à l’école ou à l’université.

La responsabilité des anciennes générations dans la situation actuelle

Très souvent, les jeunes générations reprochent, avec raison d’ailleurs, aux générations

passées, celles qui ont bénéficié d’une formation de bon niveau (avant l’école fondamentale),

d’être à l’origine du gâchis actuel. Elles les accusent d’avoir été les complices volontaires ou

forcées de ceux qui ont mis sur pied le système politico-social qui a mené le pays à la ruine.

Par conviction ou par lâcheté, elles ont contribué à la consolidation de ce système. Parfois

même, elles ont agi avec un zèle incompréhensible pour servir une cause dont elles

connaissaient par avance les résultats désastreux pour le pays. C’est encore le cas quand il

s’est agi, au nom d’une efficacité économique toute théorique, de détruire un outil industriel

mis en place au prix d’efforts et de difficultés innombrables, sous le fallacieux prétexte de

«restructuration organique des entreprises». Les cadres algériens de l’époque, qui pourtant

détenaient de très solides compétences acquises à l’université et dans des instituts de

formation techniques d’un très haut niveau, consolidées par une riche expérience de terrain

acquise au contact d’une expertise internationale présente en force dans le pays, avaient

assisté silencieux, quand ils n’y ont pas participé avec zèle, à la destruction de vrais fleurons

de l’industrie algérienne. L’Algérie qui avait alors un taux de croissance économique très

élevé est très rapidement retombée au niveau des pays les plus pauvres. Cette génération de

cadres de haut niveau a occupé des postes réellement stratégiques dans tous les domaines de

l’activité sociale. Elle n’a pourtant jamais eu accès aux véritables postes de pouvoir. Ceux-là

étaient réservés aux membres de la famille révolutionnaire (que l’on appelait pas encore

comme cela à l’époque) qui seuls avaient le privilège, au nom de leur participation, réelle ou

supposée, à la guerre de Libération nationale, de diriger le pays. Mais à partir des postes

stratégiques qu’ils occupaient alors, les cadres algériens avaient grandement participé à mettre

en place et à développer toutes les organisations qui font un Etat : institutions, administrations

et entreprises de toutes sortes. A partir du début des années quatre-vingts, cette génération de

cadres a pourtant failli à sa mission de défense des intérêts supérieurs de la nation, par la faute

d’un système politique qui l’a marginalisée : pour être en odeur de sainteté et bénéficier d’un

poste de responsabilité dans n’importe quel organisme d’Etat, il fallait, au nom du fameux

article 120 des statuts du parti, intégrer les rangs du FLN et adopter son idéologie rétrograde.

Les cadres qui ont refusé le deal ont été, soit simplement marginalisés quand ils ont eu la

«sagesse» de rester silencieux, soit traités de contre-révolutionnaires et pourchassés par

l’appareil répressif, quand ils ont déclaré trop haut leur opposition au système. Au cours des

années quatre-vingt-dix, cette génération a repris les rênes du management des entreprises et

des autres institutions pour les maintenir en vie, malgré une situation politique et sécuritaire

réellement désastreuse. Mais même pendant cette décennie de terreur, les cadres algériens ont

fait l’objet d’une véritable chasse aux sorcières qui les a empêchés d’exprimer pleinement

leurs compétences. Ils devaient faire profil bas et laisser l’appareil économique public aller à

sa perte. Toute velléité de révolte était judiciairement réprimée au nom du concept inique de

mauvaise gestion. Aujourd’hui encore, la génération d’avant l’école fondamentale (ceux qui

sont encore physiquement aptes), qui a compris la nécessité de continuer de se former et de ne

pas perdre le contact avec l’expertise internationale, a réussi à garder intactes les solides

compétences professionnelles qu’elle a acquises. Ces compétences, elle les a mises au service

de l’ouverture économique, en intégrant les grands groupes internationaux qui ont fait une

entrée remarquée dans le pays, les grands groupes privés qui se sont développés ou les

entreprises qu’elles ont créées. C’est encore cette génération qui est majoritairement aux

postes de commande des grandes entreprises, administrations et institutions publiques mais

qui doit rapidement céder la place, quand elle ne l’a pas encore fait. Les générations issues de

l’école fondamentale se caractérisent, quant à elles, par une parfaite indifférence par rapport

aux effets de la mondialisation galopante. Elles ne sont intéressées que par l’effet gadget des

technologies modernes (smartphones et tablettes de dernière génération, internet pour les

loisirs, informatique embarquée, équipements connectés, etc.) et non pas par les sciences qui

en sont à l’origine. L’acquisition de compétences nouvelles et leur utilisation dans le monde

du travail ne figurent pas parmi leurs priorités. Il y a bien sûr des exceptions individuelles au

sein de ces générations, qui ont fait montre d’énormes capacités pour apprendre et appliquer

les nouvelles règles issues de l’arrivée massive des TIC. Ces exceptions, ce sont surtout à

l’étranger qu’elles ont pu se révéler. Elles ne sont là que pour confirmer la règle qui veut

qu’un jeune Algérien mis dans de bonnes conditions peut être aussi brillant que son

homologue européen, américain ou asiatique. Ceux qui sont sortis du lot commun aussi bien

en Algérie qu’à l’étranger sont ceux qui ont bénéficié d’une rente de situation (aisance

financière ayant permis de sortir, en payant, du système éducatif national ; bourses à

l’étranger pour suivre des études ; …). Le reste, c’est-à-dire l’immense majorité issue de

«l’Algérie d’en bas», végète le plus souvent dans des postes subalternes, sans avenir

professionnel et sans aucune chance d’évolution, tant ses horizons sont bouchés. Les postes

qu’ils occupent sont en fait les seuls qui entrent dans leurs compétences, celles que leur a

données un système éducatif et de formation totalement bloqué et inadapté aux réalités du

terrain politique, économique et culturel qui, lui, avance inéluctablement vers d’autres

horizons. S’il y a lieu de parler de générations sacrifiées, ce sont de celles-là qu’il s’agit ; ainsi

que de toutes celles qui suivront, jusqu’à ce que les pouvoirs publics se décident de réformer

de fond en comble le système éducatif. Pourquoi en est-on arrivé à ce point de déliquescence

d’un système scolaire, universitaire et de formation professionnelle qui faisait jadis l’orgueil

du pays ? L’université algérienne, à travers, par exemple, ses facultés des sciences humaines,

sciences sociales et des sciences médicales mettaient sur le marché du travail des cadres de

très haut niveau, dont les compétences étaient très fortement recherchées. Les diplômes

décernés par ces facultés étaient reconnus internationalement ; un très grand nombre de ces

cadres a pu faire d’excellentes études post-universitaires dans les pays d’Europe et même

d’Amérique du Nord. Le nombre de médecins algériens, issus de cette université qui se sont

installés dans les pays européens (particulièrement en France, mais pas seulement) où ils sont

très appréciés, est incalculable. Il en est de même pour d’autres filières universitaires, y

compris technologiques, qui ont aussi très fortement alimenté le flux migratoire vers les pays

développés qui appréciaient ces compétences élevées, qui ne leur ont rien coûté. Les seules

filières du système de formation algérien actuel qui ont encore du succès dans les pays

d’immigration sont les filières très techniques, telles que l’informatique. Ce que ces pays

recherchent en Algérie et dans les pays qui ont adopté le même système de formation, ce sont

des techniciens capables d’appliquer les technologies modernes à base d’informatique.

Un système éducatif complètement bloqué

Nous avons déjà dit que l’école algérienne excelle quand il s’agit de formations qui ont pour

seul objectif de donner les recettes d’application et d’utilisation des technologies modernes.

Elle est même capable de transformer les étudiants et autres apprenants en de parfaits «pirates

informatiques» capables de casser n’importe quel système de verrouillage complexe. Mais

elle ne peut pas aller au-delà et produire des cadres et chercheurs capables de participer à faire

évoluer vers d’autres horizons les technologies qu’ils utilisent. Tout cela est le résultat de

l’introduction, à très forte dose, de l’idéologie dans le système éducatif national. Cette

idéologie – à base de nationalisme rétrograde et d’islamisme décadent — a pris le dessus sur

la pédagogie, la rationalité et la science. Tout cela se fait au nom de la défense des constantes

nationales : participation à la guerre d’indépendance, arabité et islamité, qui sont les

fondements d’un nationalisme étriqué, gardien des seuls intérêts d’une «famille

révolutionnaire» aux aguets. Aujourd’hui on peut voir et quantifier les résultats

catastrophiques de cette école algérienne, otage de l’idéologie et des tenants d’une arabisation

et d’une islamisation tous azimuts de la société. C’est cette école que la nouvelle ministre de

l’Education nationale est chargée de réformer et de remettre aux normes de l’universalité et de

la modernité. C’est une école qui a été «inventée» en réaction à «l’occidentalisation

rampante» de la société algérienne, dangereuse pour les «constantes nationales» et pour les

intérêts des tenants du système, bénéficiaires uniques de la rente. Il s’agissait de remplacer

une génération totalement acquise à la modernité, synonyme pour eux d’occidentalisation et

aussi, et surtout, de «francisation» par une autre qui sera formée selon les seuls canons

acceptables, à savoir les «thawabit» (constantes). L’objectif recherché était d’éliminer des

hautes sphères de l’ensemble des organisations nationales (institutions, administrations et

entreprises publiques) toutes ces générations qui se sont frottées à «l’école française »

soupçonnées d’être les chevaux de Troie du maintien de la domination française ; on les a

même accusées d’en être la «cinquième colonne». Pour les chasser des postes qu’elles

occupaient, les tenants du système ont proclamé la suprématie de la langue arabe sur toutes

les autres. Elles ont même légiféré pour rendre obligatoire, contre toute logique, l’utilisation

générale de la langue arabe dans tous les secteurs, à commencer par l’enseignement, y

compris scientifique et technique. Le résultat est là : plusieurs générations d’écoliers, de

collégiens et de lycéens «formés » en langue arabe puis laissés livrés à eux-mêmes au sein des

universités scientifiques et techniques et de la formation professionnelle qui ne peuvent

enseigner qu’en langue française. Cela aurait pu être un bilinguisme enrichissant, c’est devenu

un «analphabétisme bilingue», tant les apprenants (et souvent, les enseignants) ne maîtrisent

aucune des deux langues. On peut ouvrir ici une petite parenthèse pour parler d’une mesure

«sociale» prise dans le seul but de débarrasser le monde du travail de ses cadres francisants

qui barraient la voie des hautes responsabilités aux cadres arabisés : la retraite sans condition

d’âge. Outre que cette mesure, prise officiellement pour lutter contre le chômage des jeunes,

est une ineptie économique qui est à l’origine des difficultés financières de la Caisse nationale

des retraites, elle n’a ni créé d’emplois ni permis à la génération des cadres arabisés (et

monolingues) d’occuper efficacement les postes de responsabilité qui leur ont été confiés.

Tous les cadres qui ont pris leur retraite sans condition d’âge sont restés à leurs postes de

travail (ou ont rejoint d’autres postes), par manque de compétences réelles capables de les

remplacer. Mais même cet échec monumental n’avait pas poussé les décideurs à lancer une

vraie réforme de l’enseignement pour éviter de laisser le pays entre des mains totalement

incompétentes. Que peut-il sortir de positif d’un tel système scolaire ? Rien. Le résultat est

connu. Des générations entières sacrifiées aux «constantes nationales». Une Histoire

totalement falsifiée pour faire passer les idéesforces de la «famille révolutionnaire» ; une

utilisation forcenée de l’islam, lui-même falsifié, pour justifier une politique de déculturation

de tout un peuple au nom d’un passé «arabo-islamique» glorieux, dont on omet de donner les

raisons internes objectives de sa décadence. Les «sciences islamiques» (on se demande d’où

est sortie cette ineptie sémantique) ont pris le dessus sur tout le reste au sein du système

éducatif. Fatalement, ce qui devait arriver arriva : l’école a formé une armée de répétiteurs

mais aucun esprit cartésien. La curiosité intellectuelle qui est à la base de la recherche

scientifique a quitté les bancs de l’école et de l’université, pour laisser la place à la recherche

effrénée du résultat à n’importe quel prix et du diplôme. Qu’importe si les connaissances

acquises sont mal assimilées et inexploitables dans le monde du travail : le diplôme délivré

vaut compétence.

R. G.

(A suivre)

Vous aimerez peut-être aussi

- Quelle école pour demain?: Bâtir un système scolaire pour le XXIe siècleD'EverandQuelle école pour demain?: Bâtir un système scolaire pour le XXIe sièclePas encore d'évaluation

- WP2018 11Document45 pagesWP2018 11Karim KhelifiPas encore d'évaluation

- FUB 2023 - ArgumentDocument9 pagesFUB 2023 - ArgumentladjiibrahimcoulibalyPas encore d'évaluation

- Bilan D'un Siècle de Politique Éducative Au NigerDocument320 pagesBilan D'un Siècle de Politique Éducative Au NigerBoubakar MamanePas encore d'évaluation

- 5f283e2c401c6 - Ilyas HLAILIDocument8 pages5f283e2c401c6 - Ilyas HLAILIAbdel SlimaniPas encore d'évaluation

- Réflexions Sur La Crise de L'université Algérienne - Farid CherbalDocument11 pagesRéflexions Sur La Crise de L'université Algérienne - Farid CherbalDahmane Pastis MahmoudiPas encore d'évaluation

- Ries 1252Document11 pagesRies 1252aza medPas encore d'évaluation

- Le Role Social de L'UniversitéDocument12 pagesLe Role Social de L'UniversitéyollobobPas encore d'évaluation

- Éducation Tableau SynoptiqueDocument18 pagesÉducation Tableau SynoptiqueMeriemAissaniPas encore d'évaluation

- Initiation A La PsychologieDocument2 pagesInitiation A La PsychologieJeces Reinold LewaguiPas encore d'évaluation

- 2022 Cestp Devoir N°2 BT 1Document2 pages2022 Cestp Devoir N°2 BT 1Fallou GueyePas encore d'évaluation

- ENS2019 EDUCATEUR Exerxices-EntrainementDocument18 pagesENS2019 EDUCATEUR Exerxices-Entrainementulrich BalloPas encore d'évaluation

- Dubet - 2000Document15 pagesDubet - 2000Jordan MartínezPas encore d'évaluation

- 144 Plan Langevin Wallon Aptitudes J.bernardinDocument3 pages144 Plan Langevin Wallon Aptitudes J.bernardintrofouPas encore d'évaluation

- L'idéologie MéritocratiqueDocument9 pagesL'idéologie MéritocratiqueTorki lahcenePas encore d'évaluation

- PsycopédagogieDocument3 pagesPsycopédagogieMbaye Babacarish BanePas encore d'évaluation

- Le Scénario Pédagogique Dans Tous Ses ÉtatsDocument23 pagesLe Scénario Pédagogique Dans Tous Ses ÉtatseveradnusPas encore d'évaluation

- La Révolution IndustrielleDocument5 pagesLa Révolution IndustrielleFredj BouslamaPas encore d'évaluation

- La Crise Scolaire A MaliDocument23 pagesLa Crise Scolaire A MaliVíctor de PabloPas encore d'évaluation

- Les Trois Voies Du Lycée Repères Socio-Historiques - Démocratisation ScolaireDocument19 pagesLes Trois Voies Du Lycée Repères Socio-Historiques - Démocratisation ScolaireTristan PoullaouecPas encore d'évaluation

- De L-Ecole Revolutionnaire Burkinabe-1Document44 pagesDe L-Ecole Revolutionnaire Burkinabe-1Salif DiarraPas encore d'évaluation

- البحثDocument4 pagesالبحثZaka RiaPas encore d'évaluation

- Les Défis de L'éducationDocument3 pagesLes Défis de L'éducationpatatelo642Pas encore d'évaluation

- Education PostmoderneDocument314 pagesEducation PostmoderneLahiniriko Jean DunotPas encore d'évaluation

- FREINET E Pour Lecole Du PeupleDocument4 pagesFREINET E Pour Lecole Du PeupleRodrigo Martins BersiPas encore d'évaluation

- Filles Et Sciences - TechniquesDocument28 pagesFilles Et Sciences - TechniquesEL HADJI MALICKPas encore d'évaluation

- 1 PBDocument13 pages1 PBalyazidihajarPas encore d'évaluation

- Free Basics 1648276620860Document2 pagesFree Basics 1648276620860Flash FacebookPas encore d'évaluation

- La Tolérance À L'ignorance Dans L'institution Scolaire - Démocratisation ScolaireDocument10 pagesLa Tolérance À L'ignorance Dans L'institution Scolaire - Démocratisation ScolaireTristan PoullaouecPas encore d'évaluation

- M2R Sarah Gustin2008 PDFDocument130 pagesM2R Sarah Gustin2008 PDFIl Principio CarinoPas encore d'évaluation

- La Culture de L'irrationnel - MimouniDocument10 pagesLa Culture de L'irrationnel - MimouniMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Approche Systemique Des OrganisationsDocument51 pagesApproche Systemique Des OrganisationsnangaayissiPas encore d'évaluation

- DEJOUR Mémoire LettresModernes ChyDocument47 pagesDEJOUR Mémoire LettresModernes ChymayaPas encore d'évaluation

- Article Comm 0588-8018 1968 Num 12 1 1172Document13 pagesArticle Comm 0588-8018 1968 Num 12 1 1172lmehdi237Pas encore d'évaluation

- Texte Probatoire2004Document1 pageTexte Probatoire2004DiawPas encore d'évaluation

- Exposé Sur La Déperdition Scolaire Au MarocDocument16 pagesExposé Sur La Déperdition Scolaire Au MarocIçHräk JãBbâr86% (7)

- Pour Un Modèle Européen D'enseignement Supérieur: Jacques ATTALIDocument81 pagesPour Un Modèle Européen D'enseignement Supérieur: Jacques ATTALIbrtyPas encore d'évaluation

- Abondances Scolaire Des FillesDocument10 pagesAbondances Scolaire Des FillesSiham FERROUJPas encore d'évaluation

- SOcio-économie de L'education. PO Ngoy FyamaDocument12 pagesSOcio-économie de L'education. PO Ngoy FyamaFlay Parker KimbaPas encore d'évaluation

- Echec ScolaireDocument4 pagesEchec Scolairekangakouakoujeanclaude8Pas encore d'évaluation

- 01 Merged-1Document10 pages01 Merged-1n_harragPas encore d'évaluation

- ENSEIGNEMENT - Une Crise Planétaire de L'éducation - Courrier InternationalDocument7 pagesENSEIGNEMENT - Une Crise Planétaire de L'éducation - Courrier InternationalAnonymous TPeTdS430% (1)

- L'Ecole de La Liberté: Initiative, Autonomie Et Responsabilité - Charles FeuilleradeDocument40 pagesL'Ecole de La Liberté: Initiative, Autonomie Et Responsabilité - Charles FeuilleradeFondapolPas encore d'évaluation

- Chapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéDocument28 pagesChapitre 6. Term Élève 2021 Quelle Est L'action de L'école Sur Les Destins Individuels Et Sur L'évolution de La SociétéAzhar ElachkariPas encore d'évaluation

- Ecole Societe PDFDocument16 pagesEcole Societe PDFChristian NgalaPas encore d'évaluation

- Finkielkraut - La Révolution Cuculturelle À L'écoleDocument5 pagesFinkielkraut - La Révolution Cuculturelle À L'écoleAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation

- Etat de La QuestionDocument5 pagesEtat de La QuestionGOMAPas encore d'évaluation

- Le défi de changer les choses: Anthologie commentée des discours de Paul Gérin-LajoieD'EverandLe défi de changer les choses: Anthologie commentée des discours de Paul Gérin-LajoiePas encore d'évaluation

- Discours Du Roi Du 20 Aout 2013Document5 pagesDiscours Du Roi Du 20 Aout 2013Chereef Abdelaziz AlaouiPas encore d'évaluation

- TLE SES Synthèse de Cours Ecole Et DestinsDocument7 pagesTLE SES Synthèse de Cours Ecole Et DestinsHachem KinanaPas encore d'évaluation

- Quelle École Normale Supérieure Pour Le XXIe SiècleDocument18 pagesQuelle École Normale Supérieure Pour Le XXIe SiècleWillihomesYahoo100% (1)

- Note de Cadrage - Conférence OIF - Education Des Filles - V7-05avril2019Document5 pagesNote de Cadrage - Conférence OIF - Education Des Filles - V7-05avril2019JDS AGENCYPas encore d'évaluation

- L'ecole Et Les ParentsDocument289 pagesL'ecole Et Les ParentsFofaSistaPas encore d'évaluation

- PÉDAGOGIE - Les Problèmes ContemporainsDocument11 pagesPÉDAGOGIE - Les Problèmes ContemporainsJAIR ALVAREZPas encore d'évaluation

- Exposé2Document7 pagesExposé2waxifix224Pas encore d'évaluation

- Ecole Donne Des Ailes Aux Jeunes Rose MikeDocument4 pagesEcole Donne Des Ailes Aux Jeunes Rose MikeFrancois Sawadogo100% (1)

- Marseille: La Lettre Ouverte Aux Candidats À La Présidence de La RépubliqueDocument2 pagesMarseille: La Lettre Ouverte Aux Candidats À La Présidence de La RépubliqueJournal la MarseillaisePas encore d'évaluation

- Obstacles Au Développement Liés Au Système Éducatif National. Analyses Et PerspectivesDocument10 pagesObstacles Au Développement Liés Au Système Éducatif National. Analyses Et Perspectivescongo research papersPas encore d'évaluation

- Économie de l’éducation: Autonomiser les esprits, alimenter les économies, un voyage vers l’économie de l’éducationD'EverandÉconomie de l’éducation: Autonomiser les esprits, alimenter les économies, un voyage vers l’économie de l’éducationPas encore d'évaluation

- Voyage de BougainvilleDocument36 pagesVoyage de BougainvilleMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Kadour Naimi - Lettre de Rome D'un ECDocument28 pagesKadour Naimi - Lettre de Rome D'un ECMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Polygamie Et Divorce en AlgérieDocument3 pagesPolygamie Et Divorce en AlgérieMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Kaoutar Boudarraja A DitDocument1 pageKaoutar Boudarraja A DitMohamed KhirPas encore d'évaluation

- K.daoud - Djazairi Le Manifeste de Ma LangueDocument2 pagesK.daoud - Djazairi Le Manifeste de Ma LangueMohamed KhirPas encore d'évaluation

- EducationDocument8 pagesEducationMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Cette Nation Qui Ne Fait Plus Dans Le DétailDocument4 pagesCette Nation Qui Ne Fait Plus Dans Le DétailMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Ce Que Nous Réserve L'avenirDocument6 pagesCe Que Nous Réserve L'avenirMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Années NoiresDocument9 pagesAnnées NoiresMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Calamiteuse SantéDocument2 pagesCalamiteuse SantéMohamed KhirPas encore d'évaluation

- A Propos Du Classement Des Univ AlgeriennesDocument2 pagesA Propos Du Classement Des Univ AlgeriennesMohamed KhirPas encore d'évaluation

- Documents Pour AvocatDocument4 pagesDocuments Pour AvocatH G2TPas encore d'évaluation

- Droit de La Securite Sociale 01Document27 pagesDroit de La Securite Sociale 01Mila SilaPas encore d'évaluation

- Compte (Account - Account)Document10 pagesCompte (Account - Account)lionel manPas encore d'évaluation

- Suppot DSS - LP3 2022-2023Document41 pagesSuppot DSS - LP3 2022-2023Daniel TagroPas encore d'évaluation

- COURS IR - ISCAE 1ERE ANNEE CEC Partie 1Document77 pagesCOURS IR - ISCAE 1ERE ANNEE CEC Partie 1conso-fusionPas encore d'évaluation

- Magazine CENTURY 21 Mulhouse - Hiver 2012Document24 pagesMagazine CENTURY 21 Mulhouse - Hiver 2012Olivier DrouotPas encore d'évaluation

- Actualité Du Système de RetraiteDocument4 pagesActualité Du Système de RetraitechamsiPas encore d'évaluation

- Ic48 2Document36 pagesIc48 2GRADUATEPas encore d'évaluation

- Tract de La Majorité Présidentielle Sur Le Bilan Du Quinquennat D'emmanuel MacronDocument6 pagesTract de La Majorité Présidentielle Sur Le Bilan Du Quinquennat D'emmanuel MacronRTLfrPas encore d'évaluation

- FAYAUD Melvyn - FIN2 - GPDocument61 pagesFAYAUD Melvyn - FIN2 - GPMehdi OuddirPas encore d'évaluation

- Rapport SahamDocument29 pagesRapport SahamSaif TayaePas encore d'évaluation

- Copie Projet Avis CESCDocument50 pagesCopie Projet Avis CESCFred AliPas encore d'évaluation

- Mon Appel Trim 2021 1TDocument2 pagesMon Appel Trim 2021 1TCoachDistingué BlegPas encore d'évaluation

- Code Du Travail-GabonDocument843 pagesCode Du Travail-GabonDe MolayPas encore d'évaluation

- Securité SocialeDocument92 pagesSecurité SocialeMonde De CharlottePas encore d'évaluation

- Lettre D'invitation Pour Produire Ma Déclaration 2022 06-24-10!21!29 043743Document6 pagesLettre D'invitation Pour Produire Ma Déclaration 2022 06-24-10!21!29 043743Philippe DesjardinsPas encore d'évaluation

- Cafat Guide Travailleurs Independants Version WebDocument37 pagesCafat Guide Travailleurs Independants Version WebCéline LuttiPas encore d'évaluation

- 1505 PDFDocument24 pages1505 PDFdknewsPas encore d'évaluation

- Finances Publiques en EntierDocument48 pagesFinances Publiques en EntierNhaya AdnalamPas encore d'évaluation

- Deductibilite Loi Madelin Et Msa.20130125.150440Document3 pagesDeductibilite Loi Madelin Et Msa.20130125.150440musclejet0Pas encore d'évaluation

- Manuel+Du+Candidat+TFI FRDocument20 pagesManuel+Du+Candidat+TFI FRRosemary GuerreroPas encore d'évaluation

- Circulaire Cnav 2023 03 09012023Document10 pagesCirculaire Cnav 2023 03 09012023moataz nassirPas encore d'évaluation

- P26 27 28 29 17 Bis 17 Ter 18 BisDocument9 pagesP26 27 28 29 17 Bis 17 Ter 18 BisAlilou AlkamaPas encore d'évaluation

- 4 - Partie IV VFDocument77 pages4 - Partie IV VFNajlae AadadPas encore d'évaluation

- Code Des Impot Directe (Algerie) 2008Document155 pagesCode Des Impot Directe (Algerie) 2008youssefmegally100% (9)

- Cours Fiscalite 1Document152 pagesCours Fiscalite 1Zari Mohammed AminePas encore d'évaluation

- Quelle Approche Stratégique Pour La Mise en Œuvre de L'assurance Maladie Obligatoire À La Caisse NatDocument248 pagesQuelle Approche Stratégique Pour La Mise en Œuvre de L'assurance Maladie Obligatoire À La Caisse NatFatimaZahra Alyoune100% (1)

- Cnas en AlgerieDocument12 pagesCnas en AlgerieMohamed OumeddiPas encore d'évaluation

- Caf AplDocument11 pagesCaf AplMélanie BassoPas encore d'évaluation

- Guide Vivre Ou Investir Ile Maurice PDFDocument16 pagesGuide Vivre Ou Investir Ile Maurice PDFStef31700Pas encore d'évaluation